Мозаики Чефалу511

Почти все, кто писал о памятниках сицилийской монументальной живописи, отводили исключительно видное место мозаикам Чефалу512. Милле513 характеризует их как «наиболее совершенные по выполнению и наименее реставрированные», Вульф514 – как «самые прекрасные византийские мозаики», Диль515 – как «древнейшие на острове». Несмотря на такую высокую и, надо добавить, вполне справедливую оценку, мозаикам Чефалу не повезло: до настоящего времени они не нашли себе исследователя, который целиком опубликовал бы этот замечательный декоративный ансамбль, в своей значительной части остающийся неизвестным. Обычные беглые упоминания мозаик Чефалу в работах общего характера не в состоянии были, естественно, дать им сколько-нибудь исчерпывающий анализ. Настоящая работа ставит себе задачей не только публикацию мозаик Чефалу, но и выяснение того места, которое они занимают в кругу византийских и итало-византийских памятников XII века.

В «Liber privilegiorum Ecclesiae Cephaludensis» от 1329 года, хранящейся в библиотеке Палермо516, приводится рассказ о том, как король Рожер, возвращаясь из Салерно в Сицилию, попал в жестокую бурю и дал обет, в случае своего спасения, построить в честь Христа и его учеников церковь на том самом месте, где ему удастся благополучно причалить; высадившись 3 августа 1129 года в Чефалу, Рожер воздвиг здесь обетный храм, богато украшенный мозаиками517. Этот эпизод, упоминаемый и Фацелло518, не фигурирует в дипломе Рожера от 1145 года: «Dignum et rationale fore duximus ad Salvatoris nostri honorem domum construere et ad illius gloriam acilam fundare, qui nobis et honorem contulit et nostrum nomen laude regia decoravit... hac itaque ratione ducti ex longo jam tempore ad honorem sancti Salvatoris proposuimus ecclesiam construere in civitate Cephaledi... Quam volente Deo et Salvatore nostro cooperante fundavimus atque construximus»519. В дипломе архиепископа мессинского Уго от октября 1131 года указывается, что первый камень собора в Чефалу был заложен в день св. Троицы этого же года520. В дипломе от 1132 года собор упоминается как возводимый по инициативе Рожера («Ego Rogerius Rex... feci aedificare templum episcopatus ab initio fundationis suae in loco qui dicitur Cephaludum in nomine et honore Salvatoris»)521. В дипломе от 1145 года Рожер отдает приказ о возведении двух гробниц из порфира в хоре («Sarcophagos vero duos porphiriticos ad decessus mei signum perpetuum conspicuos in praefata ecclesia stabilivimus fore permansuros, in quorum altero juxta canonicorum psallentium chorum post diei mei obitum conditus requiescam alterum vero tam ad insignem memoriam mei nominis quam ad istius ecclesiae gloriam stabilivimus»)522. Украшающая апсиду надпись, относящаяся к 1148 году, гласит:

«Rogerius Rex egregius plenis (plenus) pietatis

Hoc statuit templum motus zelo Deitatis

Hoc opibus ditat variis varioque decore

Ornat magnificat in Salvatores honore

Ergo stuctori tanto Salvator adesto

Ut sibi submissos conservet corde modesto

Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo XLVIII

Indictione XI anno Vo regni eius XVIII

Hoc opus musei factum est».

Все приводимые здесь даты свидетельствуют лишь об одном – о начале постройки в 1131 году и об исполнении мозаик апсиды в 1148 году. Эти даты не дают нам, однако, никаких опорных точек для датировки мозаик на сводах и стенах хора, поскольку очевидно, что надпись апсиды с фигурирующим в ней 1148 годом относится лишь к мозаикам апсиды, а не к мозаикам свода и стен хора, которые смело могли быть исполнены в более позднее время. На вероятность такого рода предположения указывают и отдельные архитектурные элементы здания, ясно говорящие о том, что последнее представляет собою конгломерат разновременных частей.

Когда Рожер строил собор в Чефалу, то в его королевстве сложилась очень своеобразная ситуация. Поссорившись с папой Иннокентием II, Рожер поддерживал антипапу Аналекта II, создав для него патриарший престол в Мессине (привилегия от сентября 1130 года). Желая усилить положение антипапских церковных кругов, Рожер покровительствовал созданию в Чефалу архиепископской кафедры. Но когда он примирился с Иннокентием II в 1139 году, то у него, естественно, упал интерес к возведению собора в Чефалу, утратившего свое церковное значение. Лишь в 1166 году, уже после смерти Рожера, Чефалу получило, на основании буллы папы Александра III, свою епископскую кафедру. Эта сложная церковно-политическая ситуация, хорошо обрисованная Демусом523, во многом нам объясняет, почему затянулась постройка здания и почему оно лишено архитектурной цельности. В XII–XIII веках сооружение крупных храмов растягивалось обычно на многие десятилетия, и летописные свидетельства о годе построения церквей часто не дают, в силу этого, почти никаких отправных точек для датировки отдельных, нередко важнейших частей здания. Это положение в значительной мере применимо и к свидетельству диплома от 1132 года. Нет никаких оснований оспаривать правильность начальной даты построения собора между 1131 и 1132 годами. Но, как обычно в таких случаях, работы в Чефалу растянулись на большой промежуток времени, о чем, в частности, свидетельствует и дата апсиды. При таком положении вещей ключом к разрешению вопроса о времени исполнения отдельных частей собора может служить лишь стилистический анализ его архитектуры.

В наши задачи не входит детальное исследование архитектуры собора в Чефалу. Нам важно только установить те факты из истории построения этого здания, которые в состоянии пролить свет на время исполнения мозаик. И в данном разрезе нас прежде всего интересует вопрос об эпохе построения хора, или пресбитерия, и перекрытия его крестовым сводом, поскольку именно в этой части сосредоточены мозаики, лишенные, в отличие от мозаик апсиды, точной даты.

Что собор в Чефалу не представляет собой монолитное в стилистическом отношении сооружение – это отмечалось уже всеми исследователями. Обе башни фасада и продольные корабли выдают типично сицилийские формы. Но нервюрные крестовые своды пресбитерия и южного крыла трансепта, которым соответствуют снаружи мощные контрфорсы, являются уже чем-то новым для Сицилии и недвусмысленным образом указывают на французские источники, откуда были заимствованы эти элементы. С другой стороны, с традициями мусульманской архитектуры связаны такие декоративные детали отделки, как сильно вытянутые и надставленные друг над другом колонки центральной апсиды и триумфальной арки и переплетающиеся ложные декоративные арочки. Наконец, ложные галереи в верхней части трансепта и сам план трансепта и пресбитерия также свидетельствуют о французских и бенедиктинских влияниях524.

Несомненно, между возведением восточной части собора и строительством трансепта с продольными кораблями наступила какая-то заминка, связанная с сокращением размеров намеченного по первоначальному замыслу здания. Теперь большинство ученых считают, что эти работы были проведены уже при преемнике Рожера Вильгельме I (1154–1166). Что же касается фасада, то он был завершен лишь в XIII веке: в верхней его части имеется дата – 1240 год525; помещенные здесь окно и орнамент чисто готического профиля не оставляют никаких сомнений в правильности этой даты, подтверждаемой общим характером стиля фасада, исполненного Джованни Панеттера. На XIII же век указывают и остатки живописи от 1263 года, украшающие перекрытие среднего корабля526.

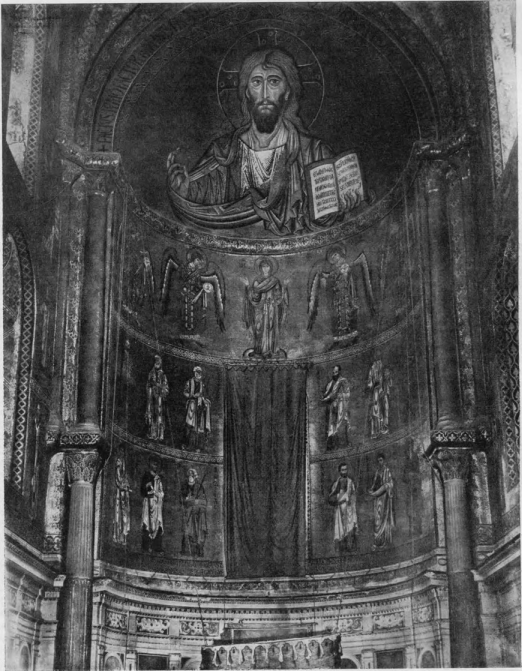

Собор в Чефалу. Мозаики апсиды. 1148 год. Общий вид

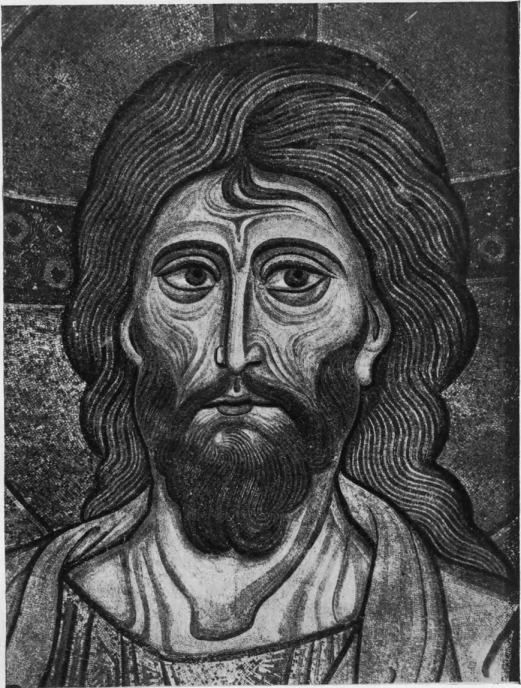

Пантократор. Мозаика в конхе апсиды собора в Чефалу. 1148 год

Если, таким образом, анализ архитектуры обрисовывает сложность процесса строительства собора и, главное, его затяжной характер, то он не дает решающих данных для уточнения даты исполнения мозаик пресбитерия. В последнем бросается в глаза, что оба верхних окна расположены не по одной оси с нижними окнами стен. Очевидно, эти окна были добавлены позднее, когда явилась необходимость ориентировать их на центр нового свода. Нижние же окна, как исполненные в более раннее время, когда хор еще не был перекрыт крестовым сводом, сохранили свое старое местоположение. В силу такого своеобразного размещения окон само собой напрашивается предположение о том, что первоначально намеченная форма перекрытия пресбитерия была в процессе строительства изменена. Но когда это произошло?

И здесь-то и начинаются основные споры. Если Берто527, я528 и Самона529 считали, что работы по перекрытию пресбитерия крестовым сводом падают на XIII век (а это, естественно, влекло за собою отнесение мозаик свода и верхней части стен к 30–40-м годам XIII века), то теперь, после более углубленного изучения сицилийской архитектуры и ее взаимоотношений с англо-норманнской и французской, стало очевидным, что появление крестового свода с нервюрами широкого скругленного профиля относится уже к первым десятилетиям XII века, и что это новшество легко могло проникнуть в Сицилию еще до середины этого столетия. Если уже Тоэска530 считал возможным относить свод пресбитерия ко второй половине XII века, то Шварц531 и Крöниг532 считают его одновременным с апсидой (до 1148 года). Ди Стефано несколько отодвигает эту дату вперед – около 1150 года533. Тем самым отпадает датировка мозаик свода и верхней части стен пресбитерия XIII веком. Временем их возникновения могут быть лишь 50-е – 60-е годы XII века, когда работы проводились уже при Вильгельме I и когда в 1166 году Чефалу, наконец, получило епископскую кафедру.

Богоматерь Оранта, архангелы Михаил и Гавриил. Мозаика апсиды собора в Чефалу. 1148 год

Богоматерь Оранта. Деталь мозаики в апсиде собора в Чефалу. 1148 год

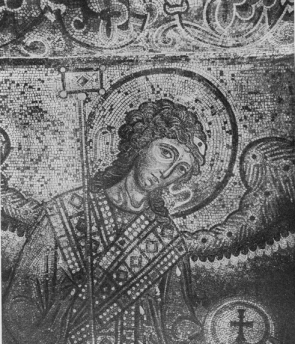

Архангел Михаил. Деталь мозаики в апсиде собора в Чефалу. 1148 год

Архангел Гавриил. Деталь мозаики в апсиде собора в Чефалу 1148 год

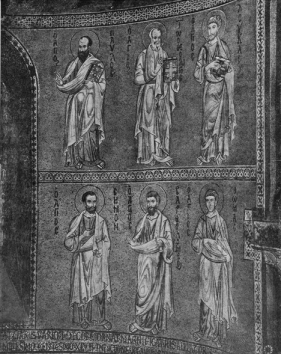

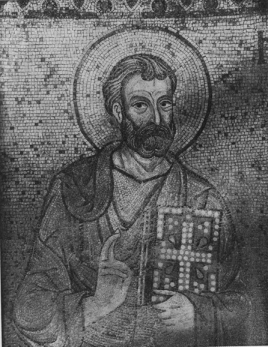

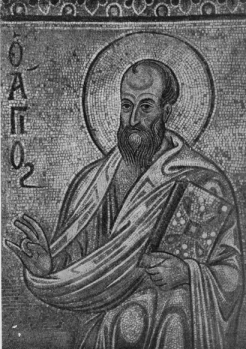

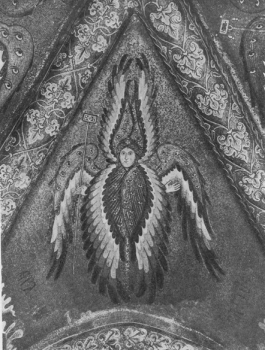

Мозаики украшают в соборе Чефалу апсиду (см. выше), стены хора и его свод534. Конху апсиды занимает огромная полуфигура Пантократора (см. выше), доминирующая над всем пространством церкви. Под Пантократором расположены три горизонтальных пояса с представленными в рост фигурами (см. выше): в верхнем поясе (см. выше) мы видим Богоматерь в типе Оранты со стоящими по ее сторонам четырьмя архангелами (Рафаил, Михаил, Гавриил и Уриил), в среднем поясе (см. ниже) – евангелистов Марка, Матфея (слева), Иоанна и Луку (справа) и апостолов Петра и Павла (в середине, по сторонам от окна), в нижнем поясе (см. ниже) – апостолов Филиппа, Иакова, Андрея, Симона, Варфоломея и Фому. Свод украшен четырьмя полуфигурами ангелов, двумя серафимами и двумя херувимами (см. ниже). Все надписи апсиды и свода греческие. Лишь в виде исключения на правой странице раскрытого евангелия, которое держит в левой руке Христос, дана латинская надпись – известная евангельская цитата («ego sum lux mundi...»), которая является точным переводом помещенной на левой странице греческой надписи. По краю конхи идет надпись: «Factus homo factor hominis factique redemptor iudico corporeus corpora corda deus».

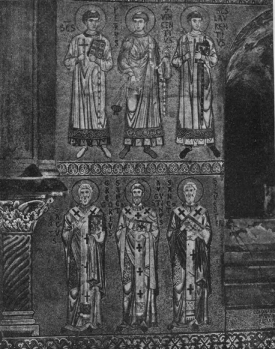

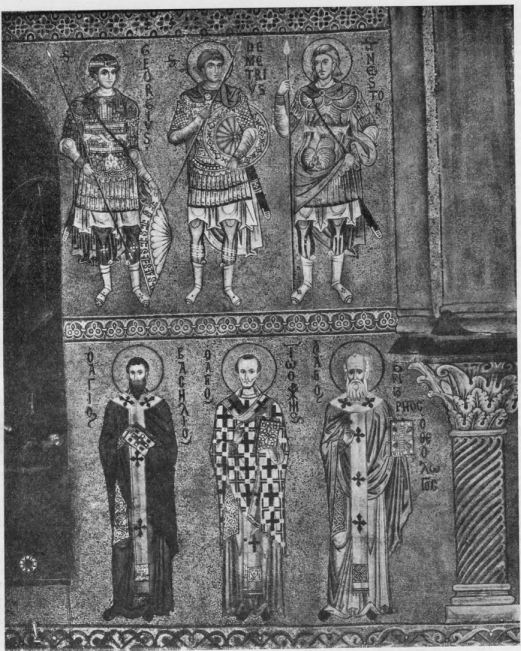

Стены хора также покрыты мозаиками, идущими в четыре ряда. На левой стене, в верхнем регистре, изображен медальон с полуфигурой Мельхиседека (см. ниже), по сторонам от которого расположены фигуры Осии (см. ниже) и Моисея. В следующем регистре (считая сверху вниз) представлены фигуры Иоила, Амоса и Авдия, в третьем регистре (см. ниже) – фигуры архидиаконов Петра, Викентия, Лаврентия и Стефана, в нижнем регистре (см. ниже) – фигуры св. Григория, Августина, Сильвестра и Дионисия Ареопагита. Соответственным образом скомпонованы и мозаики на правой стене. В верхнем ряду мы видим полуфигуру Авраама в медальоне (см. ниже) с фигурами Соломона и Давида по сторонам см. ниже), во втором регистре – фигуры Михея, Наума и Ионы, в третьем регистре (см. ниже) – фигуры Нестора, Димитрия Солунского, Георгия Победоносца и Феодора Стратилата, в четвертом регистре (см. ниже) – фигуры Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого и Николая Чудотворца. Все надписи на стенах хора латинские, кроме греческих надписей нижнего регистра правой стены (регистр с Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, Василием Великим и Николаем Чудотворцем).

В своем целом мозаики Чефалу образуют стройную иконографическую систему, основные элементы которой восходят к чисто византийской традиции. Помещаемый обычно в центральном куполе византийских храмов Пантократор перенесен здесь в конху апсиды. Его могучая полуфигура (см. выше) воплощает творческий пафос демиурга, создателя и властителя мира. Как бы наблюдая за всем происходящим, он является логическим центром декоративного ансамбля. Именно его видит в первую очередь всякий приближающийся к апсиде, именно он царит над всем пространством базилики, подавляя своими огромными размерами человека и внушая ему чувство ничтожества перед всемогуществом божества. Представленная под Христом Богоматерь, стоящая в позе Оранты с поднятыми к Спасителю руками (см. выше), олицетворяет Церковь Земную. Занимая в небесной иерархии второе после Христа место, она сознательно располагается в апсиде в верхнем регистре, где ее окружают четыре архангела. В нижней части апсиды и на стенах хора, в его двух первых регистрах, изображены двенадцать апостолов, архидиаконы, святые и отцы церкви (см. ниже). Эти изображения как бы сводят нас с неба, символизированного конхой апсиды (Пантократор), ее верхним регистром (фигуры Богоматери и четырех архангелов) и сводом хора (ангелы, херувимы, серафимы), на землю, где протекала деятельность святых и многочисленных мучеников. В качестве представителей, основателей и устроителей земной церкви они сознательно помещены в нижних поясах апсиды и стен хора. Таким образом, каждая из фигур занимает положенное ей место, входя в состав сложной декоративной системы, призванной демонстрировать вечное единение Христа – главы Церкви Небесной с Богоматерью – образом Церкви Земной и апостолами и святыми – опорными столпами этой Земной Церкви.

Идея о неделимом единстве церкви далеко не исчерпывает содержание мозаик Чефалу. Последние иллюстрируют еще одну важнейшую догму христианской религии – догму евхаристии. Двенадцать апостолов в нижних регистрах апсиды символизируют, так же как и в соборах Триеста и Торчелло, таинство евхаристии с его чудесным превращением хлеба и вина в плоть и кровь Христову535. На это же таинство евхаристии намекают также изображения Авраама и Мельхиседека, расположенные в верхних регистрах на стенах хора (см. ниже). Принесенные ими жертвы рассматривались христианскими теологами как ветхозаветные прототипы евхаристии – символа жертвенной смерти Христа. Именно в этом аллегорическом аспекте фигурировали они в Сан Витале и в Сант Аполлинаре ин Классе536. Недаром в проскомидии Василия Великого537 готовящийся к евхаристии священник, обращаясь к богу, просит его принять молитву так же, как им приняты были жертвоприношения Авеля, Ноя, Авраама, Моисея, Аарона и Самуила, а в литургическом каноне, переведенном Мартиньи538, в ряду этих ветхозаветных имен стоит и имя Мельхиседека. По сторонам Мельхиседека и Авраама представлены пророки Осия (см. ниже) и Моисей с одной стороны и Соломон и Давид (см. ниже) – с другой, а в регистре пониже – еще шесть пророков. Из-за отсутствия в Чефалу купола фигуры пророков оказались помещенными, вместо тамбура, на стенах хора, где они выступают в своей обычной роли – роли глашатаев чудесного явления Христа в мир.

Прежде чем перейти к анализу стиля мозаик Чефалу, необходимо подробнее остановиться на состоянии их сохранности. Уже Милле отмечал, что мозаики Чефалу являются «наименее реставрированными»539. Действительно, их сравнительно хорошее состояние сохранности выгодно отличает их от прочих сицилийских мозаик, в большинстве случаев сильнейшим образом пострадавших от ряда повторных и притом крайне неумелых реставраций. Однако и мозаикам Чефалу не удалось совершенно избегнуть реставрационного пыла местных сицилийских патриотов. По их инициативе были произведены не только многочисленные доделки утраченных мест, но и заново исполнены целые фигуры. Еще Кроу и Кавальказелле писали в 1864 году, что некоторые из фигур на стенах хора погибли540. Фигуру Моисея они характеризуют как «ныне разрушенную»541. Ди Марцо приводит письмо французского археолога Сабатье от 20 мая 1858 года, из которого явствует, что именно в это время мозаики Чефалу реставрировались известным сицилийским реставратором Риоло. «Il Riolo, пишет Сабатье,– ha maestrevolmente superato le difficoltà. I suoi ristauri, fatti con sommo guidizio e squisita abilità, si possono appena distinguere dal lavoro originale. E Dio volesse che tutti i ristauri fossero stati fatti per l’addietro collo stesso senno!»542. Если в 50-х годах XIX века работа Риоло приводила в восторг Сабатье, то в настоящее время она нас совершенно не удовлетворяет. Реставрационная техника за последние десятилетия настолько шагнула вперед и выдвинула настолько много принципиально новых положений, что метод работы Риоло вызывает теперь у всякого непредубежденного исследователя самую резкую оппозицию. Риоло, как, впрочем, и все сицилийские и венецианские реставраторы, не ограничивался укреплением, в целях дальнейшего их сохранения, старых, полуразрушенных фрагментов, а доделывал их и притом доделывал самым грубым и произвольным образом, нарушая элементарные требования стиля. Его деятельность в Чефалу растянулась на многие годы и именно он был, по-видимому, автором тех фигур, об утрате которых писали Кроу и Кавальказелле. Деятельность Риоло в Чефалу падает на конец 50-х годов, о чем, в частности, свидетельствует надпись под окном на левой стене хора: «Ferdinandi II regis munificentia musivum vetustate fatiscens Rosarius Riolo instauravit anno MDCCCLIX». Однако есть все основания думать, что Риоло работал в Чефалу и в начале 60-х годов, так как под фигурой Моисея мы читаем лаконичную надпись: «R. Riolo 1862».

В результате всех этих реставрационных «экспериментов» мозаики Чефалу подверглись довольно сильным стилистическим изменениям, меньшим, правда, чем другие сицилийские мозаики, но достаточно значительным, чтобы не закрывать на них глаза543. Лучше всего сохранились мозаики апсиды и свода. Здесь деятельность реставраторов ограничилась мелкими доделками, не искажающими существенно оригинального рисунка (сравни, например, головы Луки, Филиппа, Симона и другие). Совершенно другая картина наблюдается в тех мозаиках, которые украшают стены хора. Тут мы сталкиваемся не только с грубейшими доделками, но и с почти целиком заново исполненными головами либо фигурами. К числу таковых следует отнести Моисея, Соломона, Авдия, Григория Богослова и Дионисия на левой стене и Феодора Стратилата на правой стене. Помимо этих изображений большинство остальных фигур также подверглось частичной реставрации. Все это заставляет быть особенно осторожным при анализе стиля мозаик, который сможет получить правильную оценку лишь при учете всех позднейших реставрационных изменений и искажений.

Мозаики апсиды, имеющие точную дату (1148), представляют, без сомнения, в наиболее чистом виде ту греческую традицию, которая была занесена в XII веке в Сицилию. В сравнении с другими памятниками сицилийской монументальной живописи эти мозаики с первого же взгляда поражают благородной красотой своих чисто византийских форм. Фигуры отличаются строгостью пропорций, рисунок – замечательной крепостью, трактовка одеяний – почти что античным изяществом; лица, особенно лица апостолов (см. ниже), строжайшим образом дифференцированы, благодаря чему каждое лицо воспринимается зрителем как вполне индивидуальный портрет, позволяющий опознать любого из апостолов без чтения сопроводительных греческих надписей. Если Христос и Мария представлены в строго фронтальных позах, то фигуры апостолов даны в самых разнообразных поворотах, что лишает композицию всякого схематизма и придает ей свободный, несвязанный характер. Апостолы как бы изображены в непринужденной беседе, образуя в целом живописную группу, предвосхищающую типичную для ренессансной живописи композиционную схему – так называемой Santa Conversazione544. Контраст между свободно стоящими фигурами апостолов и представленными в строгих фронтальных позах фигурами Христа и Марии является далеко не случайным: он подчеркивает нарастание торжественной иератичности по вертикали, то есть по мере продвижения взгляда зрителя от нижних регистров апсиды к ее конхе, причем ему соответствует параллельное увеличение масштабов. Такими приемами художник противопоставляет миру реальному, миру изменчивого движения мир идеальный, мир абсолютного покоя.

Быть может, самой привлекательной стороной мозаик Чефалу является их колорит. Ясные, чистые краски отличаются поразительной звучностью и глубиной; доминируют золотые, светло-зеленые, интенсивно-синие, серофиолетовые, белые и серовато-зеленые тона, образующие свежую, ароматную красочную гамму, оживленную тут и там ударами красного и малинового. Одеяния переливаются различными тонами: синие, фиолетовые, зеленые, коричневато-красные, желтые, розовые и серовато-зеленые цвета незаметно переходят в белый тон, который играет сотнями оттенков. По исключительной красоте своих красок мозаики Чефалу далеко оставляют за собой все прочие сицилийские мозаики. Они могут быть сопоставлены лишь с мозаиками Дафни, в колористическом отношении представляющими один из примечательнейших памятников греческого мозаического искусства.

Что мозаики апсиды возникли около 1148 года – года, фигурирующего в надписи,– это подтверждается всем характером их стиля. Последний лишен той академической приглаженности и той орнаментальной линейной стилизации, которые столь типичны для позднейших сицилийских мозаик. Членение плоскостей при помощи линий никогда не приобретает мелочный, сбивчивый характер (как в Монреале), ритм линий остается по всему своему существу глубоко органическим, чуждым всякой форсированной напряженности. Одеяния ниспадают красивыми, спокойными складками, своей пластической выразительностью напоминающими античные драпировки. В этом отношении они резко отличаются от чрезмерно детализированной трактовки одеяний в мозаиках второй половины XII века, лучшим подтверждением чему может служить сопоставление полуфигур Пантократора в Чефалу и Монреале. В Чефалу плащ Христа образует крупные, простые складки, чье расположение продиктовано постановкой корпуса и движением рук. В Монреале плащ распадается на мельчайшие складочки, подчиненные иррациональному ритму и живущие как бы самостоятельной жизнью, совершенно не связанной с жизнью скрывающегося за ним тела. Это приводит к нарастанию орнаментальных тенденций, растворяющих в себе тот чисто статуарный принцип, который положен в основу любой фигуры в Чефалу. Отправной точкой здесь является человеческое тело, последовательно облекаемое в одеяние, которое целиком ориентируется на движение корпуса. Тем самым сохраняется органическая связь с эллинистической традицией.

Евангелисты Марк и Матфей, апостолы Петр, Филипп, Иаков и Андрей. Мозаика апсиды собора в Чефалу. 1148 год

Апостол Павел, евангелисты Иоанн и Лука, апостолы Симон, Варфоломей и Фома. Мозаика апсиды собора в Чефалу. 1148 год

Евангелист Марк. Мозаика апсиды собора в Чефалу. Деталь. 1148 год

Апостол Павел. Мозаика апсиды собора в Чефалу. Деталь. 1148 год

На первую половину XII века указывает и трактовка лиц. И в ней отсутствует подчеркнутая орнаментальная линейная стилизация, которая характеризует памятники зрелого XII века545. Фактура лиц отличается сравнительно большой свежестью (см. особенно детальные снимки голов), кубики расположены с таким расчетом, чтобы моделировать лицо и выявить с предельной четкостью его костяк. Там, где исполнение выдает особую тонкость (например, в лицах Марии и архангелов, см. выше), там графическая разделка приобретает исключительное изящество. Нигде, однако, линии не утрачивают свой органический ритм, нигде чисто орнаментальное начало не получает преобладания. Всюду линия служит средством к выявлению и фиксации формы, никогда не превращаясь в самодовлеющий орнаментальный росчерк. И даже в лице Пантократора, трактованного с большей сухостью и с более сильной акцентировкой линейных элементов, все части легко объединяются в единый оптический образ, лишенный при восприятии его с отдаленной точки зрения, на какую он фактически и был рассчитан, излишней детализации и академической зализанности.

Что мозаики апсиды действительно были исполнены не позднее 1148 года – об этом свидетельствует и их чисто греческий стиль, в котором западные влияния совершенно не дают о себе знать. Из всех сицилийских мозаик мозаики апсиды собора в Чефалу, равно как и мозаики купола Палатинской капеллы, являются, без сомнения, наиболее близкими к произведениям чисто византийского мастерства (например, к мозаике с портретами Комнинов в южной галерее Софии Константинопольской, 1118–1122 годы). И хотя по своей дате они почти одновременны с мозаиками Мартораны (1146–1151 годы), тем не менее по своему стилю они представляют более ранний этап в процессе развития византийского искусства. В правильности данного положения нетрудно убедиться, если сравнить фигуры апостолов с аналогичными фигурами, украшающими своды церкви Мартораны546. В Чефалу в трактовке нет ничего мелочного, вымученного, нет никакой стандартизации форм. В Марторане, при всей чистоте типов, сразу же бросается в глаза тот особый академический налет, который характеризует всю сицилийскую школу: тонкие лица трактованы с подчеркнутой сухостью, лишающей физиономии, несмотря на их портретные черты, подлинной индивидуальности и придающей им несколько однообразный характер; столь же однообразно обработаны и одеяния, ниспадающие утрированно линейными складками, в сравнении с которыми драпировки в Чефалу кажутся более весомыми и сочными; всюду чувствуется нарастание линейных элементов, нередко приводящих к созданию чисто орнаментальных эффектов, чуждых византийскому искусству столицы первой половины XII века. В Чефалу, наоборот, царит дух классической сдержанности, типичный для большинства произведений константинопольской школы. И далеко не случайно ближайшие стилистические аналогии мозаики апсиды находят себе в таких памятниках монументальной живописи, которые были либо исполнены константинопольскими мастерами, либо восходят непосредственно к константинопольской традиции. Отличающиеся чисто греческим характером лица апостолов обнаруживают особую близость к головам апостолов из фрески «Страшный суд» в Дмитриевском соборе во Владимире (около 1195 года)547 и из апсидной мозаики с изображением «Евхаристии» в Михайловском монастыре в Киеве (около 1111–1112 годов)548. Лишь здесь встречаем мы столь же ярко выраженную портретную трактовку, основанную на виртуозном использовании линий и бликов, лишь здесь фигурируют лики столь же высокой одухотворенности549.

В своем целом мозаики апсиды выдают настолько монолитный характер, что это дает все основания приписывать их одному художнику (pictor imaginarius). Но последний мог, конечно, пользоваться услугами нескольких мозаичистов550. На это, в частности, указывает более сухая и схематичная манера исполнения лица Пантократора. Однако и полуфигура Христа по общему своему стилю в такой мере близка к фигурам Марии, архангелов и апостолов, что не приходится сомневаться в одновременности ее возникновения с прочими мозаиками апсиды. Таким образом, последние представляют единый декоративный ансамбль, исполненный не позднее 1148 года – года, фигурирующего в надписи.

Когда после мозаик апсиды мы переходим к мозаикам двух нижних регистров на стенах пресбитерия (см. ниже), то сразу же становится ясным, что здесь работали не только другие мастера, но что мы имеем здесь дело с несколько иным стилем, иллюстрирующим уже более поздний этап развития. Прежде всего это сказывается в нарастании негреческих, западных, точнее говоря – специфически сицилийских, элементов. В трактовке появляется типичная для сицилийских памятников академическая приглаженность, типы лиц приобретают отпечаток некоторой трафаретности, линейное начало получает сильнейшую акцентировку, благодаря чему все формы кажутся как бы засушенными, напоминая растения гербария. Искусство, которое здесь перед нами выступает, уже начинает отучиваться говорить на чисто греческом языке. Об этом, в частности, свидетельствуют и латинские надписи, лишь в виде исключения уступающие место греческим, около фигур Николая Чудотворца, Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Замена греческих надписей латинскими указывает на то же, о чем говорят и стилистические видоизменения,– на факт участия в исполнении мозаик местных сицилийских мастеров, прошедших выучку у заезжих греческих художников. По общему своему стилю мозаики двух нижних регистров близки к мозаикам Палатинской капеллы, особенно ее продольного корабля (1154–1166 годы)551. В обоих случаях мы имеем искусство, в своих истоках еще теснейшим образом связанное с греческой традицией, по своим художественным эффектам, однако, приближающееся к той линии развития, заключительным звеном которой является смешанная итало-греческая манера, так называемая maniera greca. Поскольку в мозаиках двух нижних регистров крайне явственно выступает классическая греческая подоснова, лишенная типичных для позднейшей эпохи элементов манерного орнаментализма, постольку их не приходится сильно отрывать в отношении времени их исполнения от мозаик апсиды. По-видимому, они возникли в 50-х, самое позднее – в начале 60-х годов, иначе говоря, в ближайшие два десятилетия после окончания мозаик апсиды и, вне всякого сомнения, раньше мозаик Монреале, относящихся к эпохе Вильгельма II (1180 – около 1194 года) и уже обнаруживающих более развитой стиль, позволяющий предчувствовать приближение эпохи дученто.

Третьей и, по-видимому, несколько более поздней группой мозаик в Чефалу являются мозаики двух верхних регистров на стенах хора и мозаики свода (см. ниже). Хотя в исполнении этих мозаик участвовало несколько мастеров, в целом они обнаруживают достаточно монолитный стиль, чтобы их можно было рассматривать как единовременный ансамбль552. В них дает о себе знать дальнейшее усиление местных черт, сопровождаемое нарастанием линейного орнаментализма.

При сопоставлении полуфигур ангелов на своде с архангелами апсиды нетрудно отметить принципиальное отличие подражательного итало-византийского искусства от оригинального греческого: лики архангелов (см. выше) обнаруживают изумительное благородство типов и чисто греческое изящество, причем черты лиц выдаются редкой пропорциональностью и тонкостью; лики ангелов (см. ниже) исполнены гораздо грубее, линии получили сильнейшую акцентировку, в выражении лиц появилось что-то безукоризненное и застывшее. Такова судьба всякого подражательного искусства, особенно такого, в котором отсутствуют свежие творческие импульсы. Изменилась и трактовка одеяний, утративших былую ритмичность и пластическую выразительность, столь поражавшую в одеяниях апостолов. Все стало более тривиальным, плоским, схематичным. В фигурах, украшающих верхние регистры стен, ко всему этому присоединяются элементы сильнейшей, впадающей в орнаментализм линейной стилизации, уже явно указывающие, несмотря на наличие и здесь сознательного архаизирования, на вторую половину XII века как на эпоху возникновения этих мозаик. Лица (особенно Мельхиседека, Осии, Авраама и Давида) расчленены при помощи тонких сухих линий, чья задача сводится не столько к выявлению строения физиономии, сколько к созданию орнаментальных эффектов самостоятельного значения. Художники начинают играть линией, последняя превращается для них из средства фиксации формы в самоцель: она образует прихотливые изгибы, она произвольно закручивается, она пронизывается все более иррациональным ритмом (в данном отношении интересна трактовка правой руки Давида с ее манерно расставленными пальцами, отдаленно напоминающими пальцы готических статуй). Ближайшие аналогии к этому стилю мы встречаем в памятниках второй половины XII века (росписи Нерези, 1164 год553, и церкви св. Георгия в Старой Ладоге, около 1167 года554). Параллельно с нарастанием линейно-орнаментальных эффектов утрачивается и свойственная произведениям чисто греческого мастерства органичность трактовки. В обработке одеяний и лиц появляется неприятная сухость, причем типы лиц приобретают все более западный характер.

Архидиаконы Петр, Викентий, Лаврентий и св. Григорий, Августин и Сильвестр. Мозаики левой стороны двух нижних регистров на левой стене хора собора в Чефалу. 50-е – начало 60-х годов XII века

Георгий, Димитрий, Нестор и св. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Мозаики правой стороны двух нижних регистров на правой стене хора собора в Чефалу. 50-е – начало 60-х годов XII века

Таким образом, мы видим, что в Чефалу имеются три разновременных группы мозаик – мозаики апсиды, завершенные в 1148 году, мозаики двух нижних регистров на стенах хора, возникшие в 50-х – начале 60-х годов XII века, и мозаики свода и двух верхних регистров на стенах хора, исполненные ближе к 1166 году – наиболее вероятному году окончания всех мозаических работ (в этом году Чефалу получило епископскую кафедру)555. Наиболее качественными являются мозаики апсиды, и поскольку они представляют, как было отмечено уже выше, самый ранний стилистический вариант занесенного в Сицилию византийского мозаического искусства, постольку они имеют особую ценность для всякого исследователя, занимающегося вопросом о художественных истоках сицилийской школы мозаичистов.

Писавший в 50-х годах XIX века Ди Марцо556 связывал мозаики Чефалу с Афоном. Эта точка зрения крайне типична для той эпохи, когда протекала научная деятельность сицилийского ученого. В середине XIX века византийское искусство ассоциировалось обычно с Афоном, причем афонским монахам приписывалась необычайная подвижность; их рассматривали как главных носителей византийских форм, а Афон – как главный рассадник византинизма. Подобное преклонение перед Афоном диктовалось не столько научными данными, сколько тем романтическим, полулегендарным ореолом, которым была окружена жизнь афонских монахов. В настоящее время, на основе систематической публикации афонских памятников, мы точно знаем, что Афон никогда не играл ведущей роли в развитии византийского искусства. Он представлял из себя типично провинциальную школу, жившую отраженным светом либо столичного константинопольского, либо солунского, либо сербского искусства. И поэтому теория Ди Марцо носит теперь в наших глазах фантастический характер, будучи совершенно лишенной сколько-нибудь серьезной научной аргументации.

Для того чтобы правильно решить вопрос о художественном генезисе мозаик Чефалу, необходимо прежде всего выяснить их отношение к константинопольской школе. Приписывание их монастырской либо придворной школе в данном случае, как, впрочем, и во всех иных случаях, ничего бы не дало, так как оба эти понятия, постоянно фигурирующие в трудах современных византинистов, лишены, при ближайшем рассмотрении, всякого конкретного содержания557. В самом деле, что такое монастырская школа? Означает ли это, что любое произведение, относимое к этой школе, возникло в стенах монастыря? Но если так, то что есть общего между столичным монастырем, обслуживающим высшие придворные круги, и монастырем провинциальным, связанным с гораздо более широкими слоями феодального общества? И не существовали ли в том же Константинополе десятки таких монастырей, которые по укладу своей жизни мало чем отличались от монастырей провинциальных и где господствовали чисто восточные традиции? Монастырь не является достаточно четким социальным понятием, чтобы на основе его можно было строить столь сложную художественную теорию, как теорию школ. И поэтому противопоставление монастырской школы придворной представляется нам абсолютно необоснованным, ибо произведения целого ряда придворных монастырей ничем не отличались от произведений крупных придворных центров (Cod. Paris, gr. 74 – лучшее этому доказательство). Если в Византии можно говорить о двух школах, вернее, о двух основных художественных направлениях, то этими направлениями были аристократическое и народное искусство558. Первое восходило своими истоками к придворным и высшим феодальным кругам, вне зависимости от того, жили последние в столице или в провинции, второе – к народным массам, безотносительно от того, обитали они в деревнях или в крупных городах вроде Константинополя, Солуни, Никеи и т.д.

Аристократическое искусство, чьим главным центром был константинопольский двор, преимущественно коренилось в эллинистической традиции, отличалось большим изяществом, высоким техническим совершенством, утонченным колоризмом и духом своеобразной классицистической сдержанности. В пределах этого направления человеческая фигура неизменно сохраняла особую пропорциональность, никогда не растворяясь в орнаменте. Благодаря применению тонкой моделировки, основанной на красочной лепке и на сложной системе бликов, фигура не сливалась с плоскостью, а слегка выступала из нее, строгой ритмичностью своих движений и чисто пластической выразительностью драпировок и контура отдаленно напоминая античные статуи. Народное искусство питалось совершенно иными корнями. Его исходной точкой было восточнохристианское, главным образом сирийское и малоазийское искусство. Полное экспрессии и грубоватого юмора, здоровое и полнокровное, оно призвано было прежде всего импонировать широким массам. Отсюда его своеобразные художественные эффекты – яркая, броская красочность, обозримость простой, статичной композиции, геометрическая упрощенность контуров, острая выразительность поз и жестов. С нескрываемым презрением смотрели на это народное искусство представители высших классов, усматривавшие в нем антагонистичную себе стихию. И когда возникает вопрос об отнесении того или иного произведения к определенной школе, то прежде всего необходимо себе отдать ясный отчет, является ли данное произведение продуктом аристократической или чисто народной среды. В первом случае мы будем иметь произведение византийского искусства в строгом смысле этого слова, во втором случае – произведение так называемого восточно-христианского искусства559.

Решением вопроса о принципиальной принадлежности интересующего нас памятника к кругу аристократического или народного искусства далеко не исчерпывается вопрос о художественных школах, ибо в пределах обоих этих направлений существовали различные территориальные школы. И здесь именно перед исследователем и возникают наибольшие трудности, поскольку вопрос о территориальных школах принадлежит к числу наиболее сложных и наименее разработанных проблем византиноведения. Достаточно сказать, что даже такой кардинальной важности вопрос, как вопрос о художественном облике константинопольской школы, до настоящего времени остается мало разработанным. Многое дали расчищенные мозаики св. Софии, предоставившие в распоряжение исследователя богатейший материал. Не меньше дают и иллюстрированные рукописи, многие из которых могут быть с абсолютной достоверностью связаны с Константинополем560. Именно на основе миниатюр и отдельных произведений мозаического и фрескового искусства является возможным охарактеризовать, хотя бы в основных чертах, стиль константинопольской живописи.

Если сравнивать последнюю с другими школами Византии и христианского Востока, то она выдается, прежде всего, своим более живописным характером. В Константинополе не любили чрезмерно схематических, абсолютно неподвижных, как бы застывших композиций, предпочитая, при сохранении иератической торжественности замысла в целом, свободную расстановку фигур, легко двигающихся и обладающих изящными, элегантными силуэтами. Вместо столь типичной для провинциальных художников подчеркнуто линейной трактовки константинопольские мастера прибегали обычно к тонкой красочной моделировке, избегая резких, контрастных сопоставлений отдельных красочных плоскостей; в мозаике они располагают друг около друга кубики различной цветовой силы, добиваясь постепенности переходов; в живописи они незаметно сливают одну краску с другой, достигая особой тонкости живописных эффектов (икона «Владимирской Богоматери» в Третьяковской галерее в Москве и миниатюры Евангелия в венской Национальной библиотеке theol. gr. 154 и Апостола от 1072 года в библиотеке Московского университета – характернейшие образцы этого рода). В подборе красок константинопольские художники также обнаруживают большую живописную изощренность. Они не любят резких, пестрых, кричащих красок. Их идеал – это слегка приглушенная гамма. И поэтому в их лучших произведениях ярко-красный тон уступает место нежным розоватым оттенкам, приближающимся к цвету клубники, глубокий синий тон – воздушно-голубому, тяжелый желтый – прозрачному цвету чайной розы, плотный зеленый – сочному тону майской зелени и т.д.

Наряду с тонкой живописной трактовкой константинопольскую манеру характеризует точный и крепкий рисунок. Фигуры выдаются своей пропорциональностью, одна часть тела никогда не подчеркивается за счет другой, взаимоотношение между частями во многом основывается на тех канонах, которые были унаследованы от эллинизма и которые тщательно оберегались на столичной почве. К эллинистической традиции восходят также многочисленные мотивы драпировок. Одеяния ниспадают элегантными, изящными складками, прекрасно выявляющими движение тела. Благодаря тому, что лица наделяются вполне индивидуальными чертами, они воспринимаются как своеобразные портреты, отдаленно напоминающие образцы эллинистической портретной живописи. Тщательно дифференцируя черты лица, константинопольские мастера имели возможность усложнять свой психологический язык, внося в него такие оттенки, которые были совершенно недоступны провинциальным художникам. При этом они умели придать лицу необычайную одухотворенность. В сочетании с изощренными средствами формального выражения это накладывает на любое произведение константинопольской школы отпечаток совершенно особой утонченности.

Наша характеристика константинопольской школы является результатом длительного и систематического изучения византийских мозаик, росписей, икон и миниатюр. Как во всякой характеристике, претендующей на значение обобщающей формулы, в ней главное внимание уделяется наиболее существенным стилистическим признакам, остающимся сравнительно стабильными на протяжении всего многовекового развития константинопольского искусства. Эти признаки не теряют своего ведущего значения и в XI–XII веках, когда византийский стиль достигает своей предельной зрелости. И именно с точки зрения затронутых здесь принципиальных положений следует решать вопрос о том, какие из мозаик и росписей интересующей нас эпохи могут быть приписаны константинопольской школе либо непосредственно связаны со столичной традицией. Такими памятниками (начиная со второй половины XI века) являются для нас следующие произведения монументальной живописи. 1) Мозаики Дафни561; последняя треть XI века; занимают промежуточное место между мозаиками нарфика церкви Успения в Никее (1065–1067 годы) и Неа Мони (1042–1056 годы) и мозаиками первой половины XII века (фрагменты мозаик от 1112 года из Базилики Урсиана в Архиепископском музее в Равенне и мозаики Сан Джусто в Триесте); ближайшие стилистические аналогии – столичные рукописи X века (Ватиканский Менологий, Псалтирь Василия II в Марчиане, сгоревшая рукопись Пророков в Туринской Университетской библиотеке) и мозаики Неа Мони и нарфика в Никее. 2) Мозаики Михайловского монастыря в Киеве562; около 1111–1112 годов; исполнены, как убедительно доказал Д.В. Айналов, призванными из Константинополя художниками, пользовавшимися помощью киевских мастеров; ближайшие стилистические аналогии – мозаики Дафни, нарфика в Никее и Чефалу. 3) Росписи церкви св. Пантелеймона в Нерези563; согласно греческой надписи над дверью нарфика, церковь была разукрашена в 1164 году по приказу Алексея Комнина; теперь полностью раскрытая роспись выдает чисто греческий характер и указывает прямо на Константинополь как на источник этого замечательного искусства. 4) Росписи Дмитриевского собора во Владимире564; около 1195 года; исполнены константинопольским художником (двенадцать апостолов и ангелы на южной стороне большого свода) при участии русских мастеров (ангелы на северной стороне большого свода и роспись всего малого свода, изображающая рай); ближайшие стилистические аналогии – мозаики Чефалу и Михайловского монастыря в Киеве. Этими памятниками исчерпывается, с нашей точки зрения, немногочисленный список дошедших до нас бесспорных произведений столичной монументальной живописи второй половины XI и XII веков565. Все прочие из сохранившихся мозаик и фресок представляют работы провинциальных мастеров и относятся к совершенно иному кругу, в большинстве случаев тяготеющему либо к миру восточно-христианского, либо к миру западного романского искусства.

Мозаики свода апсиды собора в Чефалу. около 1166 года

Каково отношение мозаик апсиды в Чефалу к константинопольской школе? Вот тот основной вопрос, к которому мы теперь переходим и ответ на который уже в значительной мере предопределен всем ходом предшествующего изложения. Как мы видели, стилистическая характеристика мозаик Чефалу почти буквально совпадает с нашей характеристикой основных художественных принципов константинопольской живописи. Мы находим в них ту же свободу композиции, тот же утонченный колоризм, то же высоко развитое чувство органического, ту же статуарность в трактовке фигур и драпировок, тот же замечательный по своей точности рисунок, то же портретное понимание лиц, тот же, наконец, глубокий спиритуализм. Но помимо этого общего, принципиального родства с памятниками столичной живописи, мозаики Чефалу выдают с последними также целый ряд частных, вполне конкретных аналогий. И в данном отношении крайне симптоматично, что почти все из отмеченных нами в свое время аналогий относятся к произведениям столичного мастерства. Это прежде всего росписи Дмитриевского собора во Владимире, затем мозаики Михайловского монастыря в Киеве и нарфика церкви Успения в Никее. Поскольку константинопольское происхождение всех этих памятников не подлежит никакому сомнению, постольку и нет оснований ставить под знак вопроса прямую связь Чефалу с константинопольской школой. Таким образом, эти мозаики ясно доказывают, что исходной точкой всей сицилийской школы мозаичистов был Константинополь, откуда норманнские властители призвали художников, чтобы украсить свои дворцы и церкви. Такое обращение с их стороны к Константинополю было глубоко логическим шагом, ибо оно диктовалось всей социально-экономической и политической ситуацией того времени. Норманнское королевство вступило на путь широкой политической экспансии. В 1147 году его флот появился в Архипелаге, опустошил Эвбею и Аттику, разграбил Коринф и Фивы и перевез в Палермо множество ремесленников, работавших в шелковых мастерских этих городов. Рожер II всячески стремился окружить свою власть корсара ореолом византийского величия и блеска, который помог бы ему санкционировать его непомерно возросшие политические притязания. В этих условиях создалась благоприятная почва для широкого усвоения византийской культуры, в том числе и византийского искусства. И мозаики Чефалу иллюстрируют один из важнейших этапов этого интереснейшего процесса.

Ангел. Мозаика на своде апсиды собора в Чефалу. около 1166 года

Ангел. Мозаика на своде апсиды собора в Чефалу. около 1166 года

Серафим. Мозаика на своде апсиды собора в Чефалу. около 1166 года

После того как мы установили принадлежность мозаик Чефалу к константинопольской школе, нам остается выяснить еще то место, которое они занимают в общей линии развития византийской живописи и в кругу итало-византийских памятников XII века.

Эволюция стиля византийской живописи от VI к XII веку характеризуется одной ведущей тенденцией – тенденцией к преодолению пережитков античного импрессионизма, которые постепенно растворяются в строго линейной, тяготеющей к плоскости манере письма. В древнейших мозаиках церкви Успения в Никее («Силы небесные» на своде вимы)566, исполненных в VII веке, равно как и в замечательном мозаическом фрагменте с изображением головы ангела из церкви св. Николая в Фанаре в Константинополе (VII век)567, с первого же взгляда бросается в глаза крепкая преемственная связь с традициями античного импрессионизма: мозаические кубики располагаются в живописном беспорядке, объединяясь в цельный оптический образ лишь при восприятии их с некоторого расстояния, отсутствуют резкие, тяжелые линии, доминируют нежные полутона. Примерно таким же характером отличаются миниатюры Венского Диоскорида (Med. gr. 1) и древнейшие фрески в Санта Мария Антиква в Риме [фрагмент «Благовещения» (около 600 года), росписи эпохи папы Мартина I (649–653) и Иоанна VII (705–707)]. В трактовке лиц Богоматери и Христа на апсидной мозаике церкви Успения в Никее, вероятно возникшей вскоре после 787 года, намечается уже явное усиление линейных элементов: нежные полутона сменились более определенными, плотными красками, мозаическая кладка стала много грубее и схематичнее, нос, брови, глаза и рот очерчены широкими, четкими линиями, короче говоря, линия начинает получать преобладание над пятном568. Однако фактура остается широкой и сравнительно сочной, линии лишены каллиграфической сухости и остроты, легко распадаясь на ряд отдельных кубиков. Примерно этот же стилистический этап иллюстрирует и недавно раскрытая в нарфике св. Софии в Константинополе мозаика с изображением императора Льва VI (886–912) перед восседающим на троне Христом569. И здесь линии, несмотря на то, что они становятся ведущим началом, целиком сохраняют свою старую, живописную подоснову. Столь же сильна преемственная связь с эллинистической живописной традицией и в миниатюрах Хлудовской Псалтири в московском Историческом музее (вторая четверть IX века), кодекса Григория Назианзина в парижской Национальной библиотеке, исполненного между 880 и 886 годами, и группы близких к нему по стилю рукописей, возникших в конце IX – начале X века (Vat. gr. 699, Athen. 210, Vat. gr. 1522, Marc. gr. 538). Широкая живописная трактовка базируется на свободных мазках и на применении сочных бликов и прозрачных теней, спокойные, обобщенные плоскости не дробятся мелкими линиями, в крупных, тяжелых чертах лица отсутствует каллиграфическая заостренность.

Следующий этап в развитии византийского стиля представлен знаменитой Парижской Псалтирью (gr. 139) – памятником первой половины X века570. Как ни пространственны пейзажи ее миниатюр, как ни крепок их рисунок, как ни верна перспектива зданий, как ни совершенна свободная живописная техника, в стиле уже чувствуется усиливающаяся схематизация: пространственные построения постепенно утрачивают столь свойственную им в рукописях конца IX века ясность, тяжелые монументальные фигуры становятся более легкими и стройными, тонкая, острая линия все чаще начинает дробить плоскость, графические элементы усиливаются за счет живописных. Этот процесс получает свое логическое завершение в миниатюрах Ватиканского Менология (gr. 1613), исполненного для Василия II (976–1025), и группы близких к нему по стилю рукописей конца X – начала XI века (Marc. gr. 17, Vat. gr. 755, Laur. Plut. V, 9, Sinait. 204, Paris, gr. 64 и др.). Отголоски античного сенсуализма, неразрывно связанные с живучестью старой импрессионистической традиции, растворяются здесь в новом, чисто спиритуалистическом стиле, призванном выразить аскетические византийские идеалы. Именно этот стиль определяет характер всего византийского искусства XI–XII веков. Сухие бесплотные фигуры облачены в распадающиеся на сотни мелких складочек одеяния, нередко покрытые золотой шраффировкой. Золотой фон вытесняет синие фоны, благодаря чему все изображения получают характер подчеркнутой отвлеченности. Архитектурные кулисы утрачивают свою былую трехмерность, превращаясь в легкие, чисто декоративные строения. Некогда пространственный пейзаж подвергается такой же схематизации: холмы стали плоскими, скалы до неузнаваемости стилизованы, деревья и растения уподобляются геометрическим мотивам. Фигуры располагаются не в пейзаже, а на фоне пейзажа, отдельные части которого напоминают плоские театральные задники. Несмотря на то, что движения некоторых из фигур еще полны непринужденности и свободы, уже ясно сказывается тенденция придавать им фронтальное положение. Сухие, строгие лица, нередко выдающие армянский тип, получают выражение преувеличенной одухотворенности. Колористическая гамма становится менее светлой. Постепенно из нее выпадают все те нежнейшие полутона, которые восходили к традициям античного импрессионизма. Взамен их вводятся более определенные, плотные краски, напоминающие своими оттенками драгоценные эмали. Всюду доминирует тонкая, острая линия, с годами приобретающая все более подчеркнутый характер и совершенно не оставляющая места для пережитков эллинистического живописного стиля.

Пророк Осия. Мозаика верхнего регистра на левой стене хора собора в Чефалу. Около 1166 года

Мельхиседек. Мозаика верхнего регистра на левой стене хора собора в Чефалу. Около 1166 года

С XI века миниатюра начинает играть исключительно большую роль, поскольку в ней с наибольшей рельефностью выступили основные признаки византийского стиля. Но и монументальная живопись развивается в этом же направлении – в направлении систематического нарастания линейных элементов. Этот процесс ясно выступает в мозаиках первой половины XI века (Осиос Лукас в Фокиде, начало XI века; св. София в Киеве, 1042–1046 годы; Неа Мони на Хиосе, 1042–1056 годы; портреты императрицы Зои и Константина IX Мономаха в южной галерее Софии Константинопольской, около 1042 года). Несмотря на то, что эти мозаические циклы связаны с различными школами, они иллюстрируют примерно один и тот же стилистический этап в развитии византийской монументальной живописи. Всюду дает о себе знать сильнейшее оплощение фигур, всюду линия приобретает ведущую роль. В руках художников она превращается в мощное средство построения формы. Поэтому она пронизана органическим ритмом, полна особого спокойствия и монументальности. В обработке лиц и одеяний еще нет каллиграфической дробности, благодаря чему памятники византийской монументальной живописи первой половины XI века несколько отличаются от современных им миниатюр, в которых членение плоскости при посредстве тонких, острых линий получает широчайшее распространение уже с конца X века.

Развитие миниатюры во второй половине XI и на протяжении всего XII века характеризуется дальнейшим нарастанием линейных элементов и усиливающимся измельчанием форм. К этому времени окончательно складывается чисто миниатюрный стиль. Особенно интересна группа столичных рукописей третьей четверти XI века (bond. Add. Ms. 19352, Paris, gr. 74, Vind. theol. gr. 154, Vat. gr. 1156, Leningr. gr. 214, Mosq. 2280 и многие другие). В противовес рукописям X века миниатюры редко занимают целый лист. Лишенные обрамлений либо заключенные в очень узенькие рамочки, они располагаются в виде крохотных изображений на полях и в тексте, образуя вместе с последним строгое композиционное единство. Тонкий, каллиграфически четкий орнамент, ровное изящное письмо, легкие инициалы, маленькие, отделанные с ювелирной тщательностью миниатюры – все эти элементы объединяются в неразрывное ритмическое целое, находящее себе достойную параллель лишь во французских рукописях XIII–XIV веков. Для манускриптов третьей четверти XI столетия особенно типична необычайная легкость декорировки. Небольшие фигурки лишены всякой тяжести, орнамент и инициалы отличаются прозрачным, воздушным характером, тонкие, едва заметные линии подобно паутине окутывают формы, в колорите, при всей его определенности, нередко доминируют нежнейшие тона, напоминающие свежие цвета клубники, чайной розы и ренклода. Такой ароматный букет красок никогда более не встретится в истории византийской живописи. В этом отношении рукописи третьей четверти XI века представляют высшую точку в развитии византийской книжной иллюстрации. Стоит только сопоставить миниатюры этих рукописей с Cod. Paris gr. 115 и с Евангелием на Патмосе (№ 70), где также фигурируют миниатюры на полях, чтобы сразу бросилась в глаза огромная принципиальная разница между стилем X и XI века: в одном случае мы имеем тяжелые, перегружающие поля и несвязанные в порядке композиционной координации с текстом изображения, в другом – крохотные, легкие миниатюры, живущие одной жизнью с буквами, подобно мелкому бисеру рассыпанными по плотному, цвета слоновой кости, пергаменту.

К концу XI – началу XII века создается еще ряд первоклассных рукописей, но они уже уступают в качестве манускриптам 60-х–70-х годов (Pantocr. 49, Parm. Palat. 5, Vat. gr. 394, Paris, gr. 533, Marc. gr. 541, Vat. gr. 1158). Процесс измельчания форм получает дальнейшее развитие. Одеяния фигур все более стилизуются, в складках появляется что-то манерное и неспокойное, прихотливая игра линий часто превращается в самоцель (в обработке лиц всплывает типичная для позднейшей эпохи графическая разделка), усиливается сухость трактовки. Если в рукописях третьей четверти XI века миниатюры нередко производили такое впечатление, как будто они были написаны одними красками, к которым были позднее присоединены линии, в рукописях позднего XI века они кажутся исполненными при помощи одних лишь линий, расстояния между которыми заполнены краской. Иначе говоря, в миниатюрах всплывает тот стилистический момент, который все более сближает их с перегородчатой эмалью.

Рукописи XII века (Vat. Urbin. gr. 2, Paris. gr. 71 и 75, bond. Burney 19, Vat. gr. 1162, Sinait. 339, Laurent. Plut. VII, 32 и VI, 23 и другие) знаменуют собой заключительный этап в развитии чисто плоскостного, линейного стиля. Трактовка приобретает неприятную сухость, живописные черты совершенно отступают на второй план перед линейными, одеяния распадаются на тысячи ломаных, мелких складочек, обычно образующих орнаментальное плетение линий. Сухие лица не моделируются путем постепенного перехода одного тона в другой; расчлененные при помощи сложной системы линий, они подвергаются сильнейшей стилизации. Выражение лиц становится особенно строгим и отвлеченным, преобладает чисто восточный тип. Фигуры окончательно утрачивают всякий объем, уподобляясь бесплотным теням, сотканным из одних линий. Пространственное начало остается почти невыраженным. Схематизированные ландшафты и строения отличаются плоским характером. Будучи сведенными к немногим композиционным типам, они обнаруживают большое однообразие. В колорите появляются кричащая яркость и пестрота, несвойственные предшествующей эпохе, когда употреблялись нежные, тонкие краски, нередко приближавшиеся к неопределенным полутонам. Теперь палитра строится на резких, сильно подчеркнутых красочных акцентах. В своем целом стиль миниатюр XII века является высшей точкой в развитии отвлеченных тенденций византийской живописи.

Аналогичный процесс усиления абстрактных орнаментально-линейных и плоскостных элементов можно отметить в памятниках монументальной живописи второй половины XI–XII века. Мозаики Дафни, возникшие в последней трети XI столетия, еще во многом тяготеют в своем стиле к мозаикам Никеи и Неа Мони. Хотя линии и стали более тонкими и четкими, тем не менее они не приобрели еще мелочного, каллиграфического характера. Нет в них и той подчеркнутой сухости, которая типична для памятников XII века. В мозаиках Михайловского монастыря в Киеве от 1111–1112 годов уже определенно чувствуется влияние стиля миниатюр. Линии утончаются и обостряются, фигуры становятся более плоскими, в разделке лиц появляются чисто графические приемы обработки. Трактовка одеяний, распадающихся на жесткие, параллельные складки, явно восходит к золотой шраффировке миниатюр. Примерно такой же характер выдавала погибшая во время второй мировой войны мозаика в Серрах.

В апсидной мозаике Чефалу процесс кристаллизации линейного стиля достигает своего логического завершения. Из всех чисто греческих мозаик XI–XII веков мозаики Чефалу характеризуются, без сомнения, наиболее ярко выраженной линейностью. В них сухая, тонкая, четкая линия получает полное преобладание, для живописных элементов не остается более никакого места. Однако, если сопоставить мозаику Чефалу с позднейшими памятниками византийской монументальной живописи, то бросается в глаза одна ее особенность: линия не приобретает еще самодовлеющего характера, по-прежнему она служит средством для фиксации формы, никогда не превращаясь в орнаментальный, подчиненный иррациональному ритму росчерк. Особенно ясно это выступает в трактовке лиц, где линии носят вполне графический, но отнюдь не орнаментальный характер. В росписях церкви св. Пантелеймона в Нерези (1164), церкви св. Георгия в Старой Ладоге (около 1167) и монастыря Рабдуху на Афоне (поздний XII век) мы наблюдаем уже чисто орнаментальную игру линий, что особенно ясно дает о себе знать в трактовке лиц, где линейно наложенные света образуют прихотливые изгибы и завитки. В памятниках позднего XII – раннего XIII столетия, возникших уже не на греческой почве (мозаики Монреале и Сан Марко), линии окончательно утрачивают свой органический ритм, становясь нервными и изломанными. Позднекомниновский стиль принимает здесь какой-то манерный отпечаток, вбирая в себя немало черт раннеготического искусства, которые содействуют перерождению византийского стиля в направлении совершенно не свойственной ему динамической напряженности.

Пророк Давид. Мозаика верхнего регистра на правой стене хора собора в Чефалу. около 1166 года

Авраам. Мозаика верхнего регистра на правой стене хора собора в Чефалу. около 1166 года

Если апсидная мозаика Чефалу фиксирует в развитии византийской живописи ту точку, с которой связано окончательное утверждение в ней линейного стиля, то возникает теперь вопрос – каково же отношение несколько более поздних мозаик на стенах и сводах хора в Чефалу к современным им памятникам? Как мы видели, эти мозаики представляют собой уже не чисто греческую работу, и поэтому правильное определение их исторического места возможно лишь на фоне итало-византийских мозаик и фресок XII столетия.

В XII веке на итальянской почве существовали две крупные школы мозаичистов – сицилийская и адриатическая. Сицилийская школа была особенно тесно связана с Византией, откуда она систематически импортировала художественные образцы для своих мастеров, поступавших в обучение к заезжим греческим художникам. Одним из древнейших рассадников константинопольского искусства в Сицилии была, без сомнения, та мастерская мозаичистов, которая украсила апсиду собора в Чефалу. Хотя эти мозаики почти современны мозаикам Мартораны (1146–1151 годы), тем не менее они иллюстрируют более ранний этап в процессе проникновения византийского стиля в Сицилию. Мозаики Мартораны обнаруживают уже новые тенденции, что, возможно, было связано с участием в их исполнении более молодого поколения греческих мозаичистов. Их стиль отличается большей сухостью и несколько утрированной линейностью. В однообразных, довольно плоских лицах отсутствует столь типичная для столичной живописи индивидуальная дифференциация и моделировка. Основной элемент византийской живописи XII века – абстрактная, сухая линия – принимает здесь несколько гипертрофированные формы. В руках работавших в Марторане мозаичистов греческие образцы превращаются в готовые академические штампы, страдающие от чрезмерной вылощенности и совершенно стандартной типизации.

Аналогичное впечатление производят мозаики Палатинской капеллы. Мозаики купола, хора и трансепта, возникшие между 1143 и 1150 годами, выдают особую близость к мозаикам Мартораны. В них господствует та же сухая, абстрактная линия. Ландшафт сильнейшим образом схематизирован, будучи сведен лишь к самым необходимым элементам. Складки одеяний нередко образуют орнаментальные узоры, растворяющие в себе округлость скрывающегося за ними тела. Это отвлеченное, пуристическое искусство говорит еще на греческом, хотя и довольно своеобразном языке, в котором слегка утрированы все основные акценты византийского стиля.

Мозаики среднего и бокового нефов, исполненные между 1154 и 1166 годами, отличаются несколько иным характером. В них определенно чувствуется влияние западного и мусульманского искусства. Движения стали более свободными, лица, как, например, в сцене «Грехопадение», выражают душевные переживания, одеяния падают более естественными складками, давая возможность почувствовать формы тела, элементы архитектурного пейзажа получают необычное для византийской живописи XII века развитие, деревья трактуются в духе тех геральдических мотивов, которые так типичны для орнаментики ислама. В этих мозаиках нефа намечается явный отход от греческих прототипов, в результате чего вырабатывается своеобразная «maniera greca», представляющая помесь из византийских, восточных и западных элементов.

Мозаики двух нижних рядов на стенах хора в Чефалу занимают как раз промежуточное место между мозаиками Мартораны и нефа Палатинской капеллы. Выдавая наибольшее сходство с мозаиками Мартораны и купола, хора и трансепта Палатинской капеллы, они образуют с ними единую стилистическую группу, обнаруживая вместе с тем ряд таких черт, которые уже во многом роднят их с мозаиками нефов Палатинской капеллы, открывающими новый этап в развитии сицилийской живописи.

Процесс дальнейшего развития местного сицилийского стиля, принимающего все более самостоятельный отпечаток, ясно выступает в мозаиках собора Монреале. Теперь эти мозаики относят к эпохе Вильгельма II и Танкреда (1180 – около 1194 года), рассматривая их как более или менее одновременный декоративный ансамбль571.

В сценах из Ветхого и Нового Завета мы имеем немало таких элементов, которые явно указывают на приближение XIII века. Если мозаики апсид, хора и триумфальной арки выдают усиление линейно-орнаментального начала, порою граничащего с известной форсированностью формы, то в мозаиках трансепта и среднего и боковых нефов всплывают уже определенно реалистические тенденции. В отдельных композициях появляются совершенно необычные для Византии жанровые черты, архитектурные сооружения начинают все более приближаться к реальным зданиям, некоторые из построек трактуются с соблюдением элементарных правил перспективы, одеяния распадаются на мелкие тонкие складки, выявляющие округлость тела, движения становятся все более естественными и непринужденными, лица нередко отражают душевные переживания. Короче говоря, намечается процесс постепенного растворения отвлеченного византийского стиля в том пробуждающемся реалистическом мировоззрении, которое, прежде чем получить окончательное выражение в творчестве Джотто, облекается в XIII веке в ряд глубоко компромиссных форм maniera greca.

Пророк Соломон. Мозаика верхнего регистра на правой стене хора собора в Чефалу

Сложившаяся на почве Сицилии национальная школа мозаичистов, возглавляемая греческими колонистами, продолжала создавать и во второй половине XIII – первой половине XIV века ряд византинизирующих памятников (мозаики в Сан Грегорио и в соборе в Мессине, иконы в Национальной галерее в Вашингтоне из бывших собраний Гамильтона и Отто Кана и другие)572. Если сопоставлять последние с современными им произведениями венецианского искусства, то сразу же бросается в глаза относительная чистота сицилийских форм, никогда не приобретающих того «романского» отпечатка, каким отмечены формы венецианских мозаичистов. И это дает полное право рассматривать сицилийских мастеров как наиболее верных последователей Византии, чье художественное наследие хотя и было ими подвергнуто переработке, но не настолько, однако, радикальной, чтобы это привело к частичному (как в Венеции) либо к полному (как в Тоскане) разрыву с византийской традицией.

Сицилийская школа должна была пользоваться широкой известностью в Италии. Об этом, в частности, свидетельствует мозаика в Гроттаферрате, изображающая «Сошествие св. духа». Сопровождаемая греческими надписями, мозаика выдает настолько большое сходство с мозаиками Монреале, что не подлежит никакому сомнению факт ее принадлежности сицилийским мастерам. Она была, вероятно, исполнена в конце XII века, в пользу чего говорят мелкие, затейливо извивающиеся складки одеяний апостолов, находящие себе параллели в Монреале (сравни особенно сидящих ангелов в сцене «Лот с ангелами»).

Если отвлечься от второстепенных оттенков, то все памятники византинизирующего круга в Италии могут быть разбиты на две основные группы – сицилийскую и адриатическую, из которых первая выдает особую близость к столичной константинопольской традиции, а вторая обнаруживает постепенный с нею разрыв в результате настойчивой «романизации» всех форм. И если первая группа представлена в наиболее чистом виде мозаиками Чефалу, единственным из сохранившихся в Италии памятников XII века чисто константинопольской манеры, то вторую группу можно лучше всего изучать на примере мозаик Сан Марко, имеющих уже настолько много западных черт, что их стиль явно перерастает слишком узкие рамки византийского искусства.

* * *

Примечания

Настоящая статья, впервые опубликованная на английском языке в журнале «The Art Bulletin», XVII, 1935, р. 184–232, переработана автором в свете новых исследований.

V. Auria. Notizie istoriche dell’origine ed antichità di Cefalù. Palermo, 1656; D. (Lo Faso) Pietrasanta, Duca di Serradifalco. Del Duomo di Monreale e di altre chiese Siculo-Normanne. Palermo, 1838, p. 29–34; G. Di Marzo. Delle belle arti in Sicilia dai Normanni sino alia fine del secolo XIV, vol. II. Palermo, 1859, p. 46–60; C. Schnaase. Geschichte der bildenden Kunst, Bd. IV, 1. Teil. Düsseldorf, 1870, S. 474–476; D. Salazaro. Studi sui monumenti della Italia Meridionale dal IV-o al XIII-o secolo, II. Napoli, 1877, p. 62–64; А. Щукарев. Византийские мозаики двух сицилийских церквей XII века. – «Записки имп. Русского Археологического общества», IV, 1889, стр. 50–59; G. Clausse. Basiliques et mosaïques chrétiennes, vol. II. Paris, 1893, p. 103–116; K. Kutschmann. Meisterwerke sarazenisch-normannischer Kunst in Sizilien. Berlin, 1900, S. 35; A. Colasanti. L’art byzantin en Italie. Milano, s.a., pl. 93; J. Crowe and G. Cavalcaselle. A New History of Painting in Italy, ed. by E. Hutton, vol. I. London, 1908, p. 58–60; A. Venturi. Storia dell’arte italiana, II. Milano, 1902, p. 402–404; G. Millet. L’art byzantin, I (1). Paris, 1905, p. 199; M. Zimmermann. Sizilien, Bd. II. Leipzig, 1905 (в серии «Berühmte Kunststätten») S. 120 ff.; C. Waern. Medieval Sicily. London, 1910, p. 180 sq.; O. Dalton. Byzantine Art and Archaeology. Oxford 1911, p. 410; O. Wulff. Altchristliche und byzantinische Kunst, II. Berlin – Neubabelsberg, 1914, S. 574; Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. II. Пгр., 1915, стр. 79–80; T. Jackson. Gothic Architecture in France, England and Italy, vol. II. Cambridge, 1915, p. 260–263; R. Van Marle. The Development of the Italian Schools of Painting, vol. I. The Hague, 1923, p. 245–246; H. Glück. Die christliche Kunst des Ostens. Berlin, 1923, S. 55; O. Dalton. East Christian Art. Oxford, 1925, p. 292; Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II. Paris, 1926, p. 550; P. Toesca. Storia dell’arte italiana, vol. I. Il Medioevo. Torino, 1927, p. 943–945, 1027; P. Muratoff. La peinture byzantine. Paris, 1928, p. 109; E. Diez and O. Demus. Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni. Cambr., Mass., 1931, p. 115; F. Pottino. Mosaici e pitture nella Sicilia Normanna. – «Archivio storico siciliano», vol. 51/52, 1932, p. 34 sgg.; Ch. Diehl. La peinture byzantine. Paris, 1933, p. 25, 75, pl. XXXV; D. Talbot Rice. Byzantine Art. Oxford, 1935, p. 81; S. Bettini. La pittura bizantina, parte II. I Mosaici. Firenze, 1939, p. 58–60; G. Samonà. II Duomo di Cefalù. Roma, 1939 e 1940 («Monumenti italiani», fasc. 16); S. Bottari. I mosaici della Sicilia. – «Emporium», 91, febbraio 1940, p. 52 sgg.; i d. I mosaici della Sicilia. Catania, 1943, p. 26–32; F. Di Pietro. I mosaici siciliani dell’età normanna. Palermo, 1946, p. 45–52; H. Schwarz. Die Baukunst Kalabriens und Siziliens im Zeitalter der Normannen, I. Teil. – «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 6, 1942–1944. Wien, 1946, S. 1–112; R. Salvini. Mosaici medievali in Sicilia. Firenze, 1949, p. 60–64, 111–112; O. Demus. The Mosaics of Norman Sicily. London, 1950, p. 3–24, 375–396; A. Ammann. La pittura sacra bizantina. Roma, 1957, p. 91–92; G. Di Stefano. Il duomo di Cefalù, biografia di una cattedrale incompiuta. Palermo, 1960; J. Beckwith. The Art of Constantinople. London, 1961, p. 122–123; W. Krönig. Cefalù, der sizilische Normannendom. Kassel, 1963; Ch. Delvoye. L’art byzantin. Paris, 1967, p. 253.

G. Millet. L’art byzantin, p. 199.

O. Wulff. Altchristliche und byzantinische Kunst, II, S. 574.

Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II, p. 550.

Так называемый «Rollus rubeus», in folio. Ср. O. Demus. The Mosaics of Norman Sicily, p. 19, note 2.

D. (Lo Faso) Pietrasanta, duca di Serradifalco. Del Duomo di Monreale e di altre chiese Siculo- Normanne, p. 29, 75.

T. Fazello. De rebus Siculis Decades duae, I. Palermo, 1858, lib. IX, c. 3.

R. Pirri. Sicilia Sacra. Palermo, 1694, p. 800.

Ibid., p. 389.

Ibid., p. 799.

Ibid., p. 800.

O. Demus. The Mosaics of Norman Sicily,p. 4.

.W Krönig. Cefalù, der sizilische Normannendom, S. 10, 12–16, 25.

См. A. Salinas. – «Archivio storico siciliano», 1879, p. 328.

См. «Sicilia. Guida d’Italia del «Touring Club Italiano». Milano, 1919, p. 114. Cp. O. Join Lambert в книге: L. Olivier. En Sicile. Paris, s. a., 501.

E. Bertaux. L’art dans l’ Italie Méridionale. Paris, 1904, p. 602.

В английском варианте моей статьи о мозаиках Чефалу, см. стр. 186–189.

G. Samonà. II Duomo di Cefalù.

P. Toesca. Storia dell’arte italiana, vol. I, p. 619.

H. Schwarz. Die Baukunst Kalabnens und Siziliens im Zeitalter der Normannens, I. Teil.

W. Krönig. Op. cit., S. 12.

G. Di Stefano. Il duomo di Cefalù, p. 59 sgg.

В свое время на стене входного портика помещалось пять больших мозаических изображений, ныне безвозвратно утраченных: портреты Рожера II, Вильгельма I, Вильгельма II и императрицы Констанции (Рожер был представлен в момент принесения им Спасителю модели построенного им храма); пятая мозаика изображала восседающего на троне императора Фридриха II, который посылает в Дамаск и Вавилон своего посланника Иоанна Цикала, епископа Чефалу.

Подробное описание этих пяти погибших мозаик дается в вышеупомянутом манускрипте от 1329 года. Это описание было тщательно скопировано Бутера и воспроизведено Пирри. Входной портик был переделан в 1480 году, о чем свидетельствует дата, выгравированная на одной из капителей.

Ср. G. Millet. L’art byzantin, I (1), p. 198.

В Софии Киевской по сторонам «Евхаристии» представлены Аарон и ныне утраченный Мельхиседек. Изображение Мельхиседека фигурирует также в мозаиках Санта Мария Маджоре и в росписях Бояны и Земена. Ср. В.Н. Лазарев. Мозаики Софии Киевской. М., 1960, стр. 32; A. Grabar. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928, p. 145, 188.

G. Millet. L’art byzantin, I (1), p. 181.

J. Martigny. Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Paris, 1897, p. 463.

G. Millet. L’art byzantin, I (1), p. 199.

J. Crow and G. Cavalcaselle. A New History of Painting in Italy, vol. I, p. 59.

Ibid., p. 59.

G. Di Marzo. Delle belle arti in Sicilia, II, p. 55.

Последние реставрационные работы проводились в соборе Чефалу около 1919 года, когда были закреплены осыпавшиеся мозаики и проведен ряд мероприятий по укреплению и реставрации здания. О состоянии сохранности мозаик см. O. Demus. Op. cit., p. 22–23.

Подобного рода композиция в корне отлична от статического и утомительно однообразного рядоположения как бы застывших фигур апостолов в Киевской Софии и в соборе в Торчелло.

Например, росписи церкви св. Георгия в Старой Ладоге (около 1167), фрагменты фресок в Рабдуху на Афоне (поздний XII век; см. G. Millet. Monuments de l’Athos, I. Les peintures. Paris, 1927, pl. 97, 98).

A. Colasanti. L’art byzantin en Italie, pl. 32, 33; S. Bottari. Mosaici bizantini della Sicilia. Milano, 1963, p. 79–82. Ср. особенно фигуры Симона, Варфоломея, Андрея, Петра и Павла.

Ср. особенно головы Симона, Марка, Андрея, Варфоломея, Филиппа и Павла. Поучительно также сравнить головы архангелов в Чефалу с головами ангелов во Владимире (I. Grabar. Die Freskomalerei der Dimitry-Kathedrale in Wladimir. Berlin, 1926, Taf. XXII, XXV, XXIII, XXIV, XX).

Ср. особенно головы Иоанна, Матфея и Павла (В.Н. Лазарев. Михайловские мозаики. М., 1966, табл. 24, 37, 38).

Для типов лиц архангелов ср. апсидную мозаику в соборе Гелатского монастыря (около 1130 года; V. Lazarev. Storia della pittura bizantina. Torino, 1967, fig. 344). Для типа Марии ср. Богоматерь из вотивной мозаики с портретами Комнинов в южной галерее Софии Константинопольской (1118 год; V. Lazarev. Op. cit., fig. 289) и погибшую мозаику с изображением Оранты в люнете нарфика церкви Успения в Никее (1065–1067; см. Th. Schmit. Die Koimesis-Kirche von Nikaia. Berlin und Leipzig, 1927, Taf. XXXI).

Уже Кроу и Кавальказелле (J. Crow and G. Cavalcaselle. Op. cit., vol. I, p. 59–60) отметили, что «the mosaics of Cefalù were the labour of more than one hand».

Для фигур отцов церкви ср. фигуры святых в среднем корабле Палатинской капеллы (под сценами из Ветхого Завета); особенно поучительны для сравнения фигуры св. Катальда, Афанасия, Власия, Амвросия и Сабина (O. Demus. Op. cit., fig. 33, 34 36, 38A, 38 С). Трактовка лица Иоанна Златоуста в Чефалу очень близка к трактовке лица аналогичной фигуры в Палатинской капелле (O. Demus. Op. cit., fig. 25 В) и в Марторане (A. Colasanti. Op. cit., pl. 32). Характерный юношеский тип Лаврентия несколько раз повторяется в Палатинской капелле: Израиль в сцене «Борьба Иакова с ангелом» (O. Demus. Op. cit., fig. 37), Каин в сцене «Жертвоприношение Каина и Авеля» (ibid., fig. 29 B), стоящая позади Петра мужская фигура в сцене «Воскрешение Тавифы» (ibid., fig. 42 B). Для фигуры св. Георгия сравни фигуру св. Димитрия Солунского в мозаиках из Михайловского монастыря в Киеве (В.Н. Лазарев. Михайловские мозаики, табл.63:64).

Один мастер работал над декорированием свода, не менее двух мастеров – над декорированием двух верхних регистров на боковых стенах.

Ср. головы Мельхиседека и Авраама с головой Симеона из «Сретения» в Нерези (P. Muratoff. La peinture byzantine, pl. CLVI).

Ср. особенно трактовку голов апостолов из «Страшного суда» и пророков в тамбуре (В.Н. Лазарев. Фрески Старой Ладоги. М., 1960, табл. 62–65, 38–47).

Сальвини (R. Salvini. Mosaici medievali in Sicilia, p. 63–64), соглашаясь с моими выводами о трех стилистических группах в мозаиках Чефалу, выводит последнюю группу за пределы XII века. Демус (O. Demus. Op. cit., р. 15–18) не исключает возможности, что изображения пророков могли быть выполнены в 1170–1175 годах. Крениг (W. Krönig. Op. cit., S. 21) считает, что все мозаические работы были завершены до года смерти Вильгельма I (1166).

G. Di Marzo. Op. cit., II, р. 51.

Ср. E. Bertaux. La part de Byzance dans l’art byzantin. – «Journal des savants», 1911, p. 164–175, 304–314. Берто противопоставляет «монастырское» искусство «византийскому» искусству.

Именно так формулирует проблему Брейе (L. Brehier. Une nouvelle théorie de l’histoire de l’art byzantin. – «Journal des savants», 1914, p. 26–37, 105–114).

Необходимость отмежевания Византии от Востока неоднократно подчеркивал в своих работах Милле (G. Millet. Byzance et non l’ Orient.–«Revue archéologique», 1908, p. 171 et suiv.; i d. L’école grecque dans l’architecture byzantine; i d. Recherches sur l’iconographie de l’évangile au XIV-e, XV-e et XVI-e siècles. Paris. 1916). Cp. A. Grabar. La peinture religieuse en Bulgarie, p. 14–16; W. Worringer. Griechentum und Gotik. München, 1928, S. 49, 50, 70.