Св. Алимпий

Св. Алимпий – первый известный иконописец в России. Он признается первым русским иконописцем, родоначальником русской иконописи и живописи. Его жизнь относится к концу XI и началу XII столетия. В памятниках же XIII столетия, – во втором послании Поликарпа, черноризца Печерского монастыря, к игумену его Акиндину «о святых и блаженных черноризцех братии нашей» (это послание вошло и в состав Патерика Печерского) сообщаются довольно обстоятельные сведения о жизни и деятельности св. Алимпия.

Его имя «в Киевском Патерике по изданию Яковлева (Памятники русской литературы XII–XIII в. СПб. 1872 г. стр. 124 и след.) – Алимпий, а равно в Патерике Макар. Чет.-Миней (Новг. Соф. библ. № 1321, л. 305 «о бл. Алимпии иконописце»); в Киевск. печатн. Печ. Патерике – Алипий, как пишет его имя (по этому изданию Патер.) и св. Димитрий Ростовский в Чет.-Мин., а из него Алипием именуется он и в новейших месяцесловах (синод. изд. Московское 1851 г. и Петербург. 1891 г.). – Правильнее следует читать имя его, вероятно, Олимпий, потому что имени Алимпий в Восточном месяц. нет. Между прочим и Stadler в Heilig Lex, пишет «Alimpius Iconicus» – t. 1. 155»1. В Восточном месяцеслове есть и Алипий – по-русски – безпечальный и Олимпий – небесный, Олимпийский.

«Сей Алимпий, во дни благовернаго князя Киевскаго Всеволода Ярославича (княжил с 1078 года по 1093), – предан бысть родителями греческим иконописцам, пришедшим (1084 г.) на украшение святыя Печерския церкви в научение иконнаго изображения»2, – конечно, в надежде, что мастерство иконописания доставит ему средства к пропитанию, – а это указывает на значительный тогда спрос на иконы. Весьма вероятно предположение, что св. Алимпий был уроженец киевский3. При росписании Печерской церкви, он, «учася, мастером своим помогаше»4. Учился он не только писать иконы, но и приготовлять их из мозайки.

В житии св. Алимпия, напечатанном в «Школе рисования» 1885 г. №1, сообщаются любопытные подробности об его воспитании, а именно: «Алипий был сын благочестивых родителей, учился в юности грамоте и охотно занимался переписыванием книг и рисованием в них миниатюрных украшений (историограф именует виденные им Псалтирь и одно Евангелие (очень жаль, что неизвестно где). Родители Алипия, видя в сыне страсть к живописи, решились посвятить его изучению иконописания» (стр. 1). Неужели рисованием миниатюр в Псалтирях и Евангелиях занимались дети, даже не обучавшиеся живописи, как будто это была детская забава? Вообще, подробности эти представляются произведением фантазии автора.

В «Настольной книге для священнослужителей» (Харьков, <….> текст неразборчив – примечание эл. редакции) г. Булгакова о св. Алимпии говорится, что «он безплатно украсил Печерскую церковь» (стр. 228). «Откуда автор узнал это?» – справедливо спрашивает А. И. Пономарев5.

Явившись в Россию не без корыстных целей, сильно торговавшиеся с печерскими иноками из-за платы за работу, греческие иконописцы впоследствии так привязались к русскому монастырю и увлеклись мирною его жизнью, что, по окончании работы, не захотели вернуться на родину, но, приняв монашество, подобно сложившим Печерскую церковь каменщикам, здесь и умерли и погребены. Не менее сильное впечатление монастырская жизнь должна была произвести на их юного ученика Алимпия, и вот, – «скончавшим дело свое иконописцем и украсившим образы написанными святую церковь, – украшен бысть Алимпий добродетельным образом святого ангельского иноческого чина от преподобного игумена Никона»6 в 1087 г.7 Ко времени вступления в монашество он был уже хорошо сведущим в мастерстве иконописания: «добре извык хитрости иконней; иконы писати хытр бе зело8".

Св. Алимпий отличался замечательным трудолюбием: «работаше бо, елико же довольно бысть всем, игумену и братии, писаше иконы», т. е. написал икон для всех довольно. «Аще ли когда не имяше дела себе сей преподобный, – т. е. когда не было у него заказов, – то, взаим взимая злато и сребро еже иконам на потребу, съдеаше, и им же бе должен, и се взимая отдаваше икону за таковый долг». Много раз св. Алимпий просил своих друзей, – «да, в церкви где видевше обетшавшая иконы, тыя к нему принесут, и, сиа обновив, поставляше на своих местах»9.

Постоянно упражняясь в иконописании, св. Алимпий, конечно, должен был, что называется, набить руку, и произведения его кисти должны были отличаться значительным совершенством. Вообще, подражая древним святым отцам и апостолу Павлу, снискивавшим пропитание физическим трудом, он старался никогда не быть праздным. Это был один из подвижников – аскетов, прославивших Печерскую обитель, обнаруживших великую мощь духа в борьбе за господство над плотью, за самообладание, при разнузданности и дикости нравов современного полуязыческого общества. Св. Алимпий «не дадяше себе покоя по вся дни, в нощь же на пении и молитве упражняшеся; дни же приспевшу, отлучашеся на дело. Собора церковнаго, вины ради делания, отлучашеся николиже», т. е. не опускал церковных служб или не дозволял себе отлучек из монастыря даже для работы иконописания. Современник Владимира Мономаха, он, вероятно, разделял его убеждение, что «леность всему (худому) мати», и, подобно Мономаху, старался не зарыть в землю данных Богом талантов.

Св. Алимпий отличался также безкорыстием и благотворительностью: «хытрости» иконописания «въсхоте научитися не богатства ради, но Бога ради се творяше»10; «никоеяже мзды на земли требуя, рукоделием своим украшаше» дома и церкви11. А если случалось что заработать, – это он обыкновенно делил на три части: «едину часть на святыя иконы, вторую часть в милостыню нищим, а третью часть на потребу телу своему» (так в тексте Патер. Чет.-Мин. Макар.; в изд. Яковлева «на потребу дела своему»; в печат. Киевск. Патер. и Чет.-Мин. Димитрия Рост. «на потребу монастырскую»).

Еще отличительные черты св. Алимпия: «смирение, чистота, терпение, пост, любовь, богомышление»12, «незлобие сердца». «Никогда же бо, – поется ему в церковной песни, – огорчился еси на оскорбляющих тя, ниже воздал еси злом за зло»13 (тропарь 8-ой песни канона).

Во внимание к добродетельной жизни Алимпия игумен возвел его в сан иеромонаха. «Тогда, – говорит красноречивый составитель его жития, – преподобный аки свещник поставлен на свещнице, ближае же реку, аки образ на высоком месте, большею сугубых добродетелей иноческих же и иерейских красотою просия, яко показатися ему образу не просту, но чудотворну»14. В житии св. Алимпия передается о нескольких его чудесах. Он жил в первое время христианства в России. Русская церковь переживала, если можно так выразиться, возраст детства, юности. Ее история того времени обильна чудесами, подобно тому как в детстве и юности отдельного лица господствуют непонятные, таинственные образы воображения и фантазии. Во всяком случае, рассказы о чудесах св. Алимпия служат к характеристике его личности, свидетельствуя о взгляде современников на него, как на человека выдающегося по своей добродетельной жизни, близкого к божеству, чудотворца.

Подобно первому христианскому живописцу – евангелисту Луке, первый русский иконописец – св. Алимпий с умением писать иконы соединял умение врачевать болезни. Один из киевских богачей заболел проказою. Напрасно он обращался за помощью к волхвам, врачам «и иноверным людям»: ему еще хуже от того стало. По настоянию одного из друзей он явился просить помощи в Печерский монастырь. Игумен приказал напоить его водою из колодезя преподобного Феодосия и помазать голову и лице: но, «за неверствие свое», больной «абие вскипе весь гноем, яко всем смрада ради бегати его». С плачем и жалобами вернулся он домой и много дней не показывался оттуда «за студ смрада», каждый день ожидая смерти. Пришедши опять в Печерский монастырь, он исповедал свои грехи пред св. Алимпием. «Блаженный же, много поучив его еже о спасении души, и взем вапницу и шаровными вапы лице его украси, струпы гнойныя замазав, и сего на первое подобие и благообразие претвори и приведе его в божественную церковь Печерскую; дасть ему причастие святых таины и повеле умытися водою, еюже священницы умываются по причастии, и ту абие спадоша ему струпы и исцеле». В благодарность за это правнук исцеленного оковал золотом «кивот над святым престолом (киворий) в Печерской церкви».

Поликарп приводит речь св. Алимпия после исцеления прокаженного, которая свидетельствует о начитанности автора в Священном Писании. «Братие, – говорит св. Алимпий, – внимайте сему рекшему: не может раб двема господама работати (Mф.6:24; Лк.16:13), якоже и сии: преже поработися врачу чарования грехом, последи же прииде к Богу. Отчаявся бо преже спасения своего, и больша проказа нападе нань неверствиа ради его; просите бо, рече Господь, и непросто просите и приимите (Мф.7:7); и егда же покаяся Богу и мене послуха постави, и скоро на милость сего ущедри»15. За добродетельное житие св. Алимпия Богу угодно было написать за него иконы чудесным образом.

Один киевлянин, «христолюбец», выстроил церковь и пожелал «на украшение ея» заказать семь больших икон; «5 деисуса (вероятно, образа Спасителя, Божией Матери, Предтечи и архангелов: Михаила и Гавриила) и две наместней». Он дал двум своим знакомым инокам Печерского монастыря серебро и дски для икон с просьбою, – «да створят ряд с Алимпием, и, еже хощет, възмет от икон». Христолюбец, очевидно, весьма почитал св. Алимпия и высоко ценил произведения его кисти. Но эти два монаха был народ ненадежный: взяли с христолюбца серебра, сколько хотели, и присвоили себе, Алимпию же ничего не сказали. Спустя несколько времени, христолюбивый муж посылает к ним узнать, – не написаны ли иконы. Плуты отвечали: «еще злата требует Алимпий», а снова присланное золото опять себе присвоили. Этим все-таки они неудовлетворились, – сами посылают16 к христолюбцу за золотом, говоря: «Еще просит (Алимпий) толикоже, еликоже взято». Христолюбец дает «с радостию». «Аще и десятижды въпросит, то дам, – говорит он; – токмо благословения его хощу, и молитвы и дела руку его»17, т. е. готов заплатить сколько угодно, лишь бы получить иконы его работы. Все-таки в душе заказчика возникло подозрение, что его обманывают, и он присылает, «хотя известно уведати», т. е. хорошенько узнать, написаны ли или пишутся ли для него иконы. Монахи-обманщики, «не обретше, что отвещати»18, сообщают ему: «Алимпий, поимав злато и сребро и с лихвою, и не хощет писати икон твоих». Оскорбленный закащик «со многою дружиною» является к игумену, преподобному Никону, «хотя въсдвигнути крамолу на преподобнаго Алимпия» (т. е. скандал против него устроить). Игумен, призвав Алимпия, спрашивает: «Брате! что се неправда сия бысть от тебе сынови нашему? Многажды бо моли тя, дая ти, что хощеши; иногда же и туне пишеши?» – «Отче честный! – отвечает Алимпий, – весть твоя святыня, яко никогдаже имех лености о деле сем; ныне же не свем (никак не догадаюсь), о чем глаголеши». – «Три цены (т. е. в три-дорога, – очень дорого) взял еси от седми икон»... – говорит игумен. Для обличения Алимпия он приказал принести данные закащиком дски для икон (еще накануне их видели «в единой храмине монастырской» не писанными, –прибавляет печати. Киевский Патерик) и позвать на очную ставку монахов, служивших посредниками между закащиком и Алимпием, «да прятся с ними». На дсках, однако, оказались иконы «написаны зело хитро», – и когда принесли их к игумену, все удивились, пришли в ужас и, павши ниц, с трепетом поклонились этим «нерукотворенным» образам И. Христа, Богоматери и святых. Монахи-обманщики, явившись после и, не зная о чуде, начали укорять св. Алимпия: «Три цены взял еси, и икон не пишеши.» Тогда им показали иконы, говоря, что они написаны самим Богом. Уличенные в обмане плуты были изгнаны из монастыря и «вещей своих отпадоша», т. е. лишились своих пожитков. Но и после того не переставали лгать и, когда слава о чудеснонаписанных иконах распространилась по всему городу и народ собирался смотреть их и поклониться им, – эти монахи останавливали его, говоря: «Мы есмы написали иконы; господин же тех, не хотя дати нам мзды, и се сълга, яко Богом написаны суть». «И люди вероваша мнихом», – прибавляет Поликарп. Для характеристики последних служит его замечание, что «сиа черноризца – крадшая монастырь», получив от закащика золото, «истеряста» его, т. е. растратили без нужды, размотали; – следовательно, это были кутилы, нечистые на руку19.

С детства, по воле родителей, посвятивши себя иконописанию, св. Алимпий в продолжение всей потом жизни писал иконы, что называется, не покладая рук и умер занятый мыслию об иконах.

Один благочестивый человек заказал ему наместную икону Успения Пресвятой Богородицы с убедительною просьбой приготовить ее к празднику Успения. Спустя немного дней разболелся св. Алимпий, а икона еще не написана. «Боголюбец же той притужаше (докучал?) блаженному». «Чадо, – говорил ему Алимпий, – не приходи ко мне, ни стужай ми, но възверзи на Господа печаль еже о иконе, и той сотворит якоже хощет: икона в свой праздник на своем месте станет». Закащик поверил и с радостию, что икона к празднику будет готова, ушел. 14 августа приходит он за иконою и видит, –икона не писана, а св. Алимпий болен сильнее прежнего, и начал укорять его: «Почто не възвестил ми еси своя немощи, и аз бых дал иному писати, дабы праздник светел и честен был, ныне же посрамил мя еси». Больной с кротостью ответил: «Брате! еда леностию се сътворих? или не возможно Богу икону Своея Матери написати; аз бо отхожу света сего, якоже яви ми Господь, и по моем отшествии всяко утешит тя Бог». Закащик ушел от Алимпия, «печалуя зело». По уходе закащика, видит Алимпий, что в келию к нему вошел юноша «светел» и начал писать икону Успения Богоматери. Алимпий сначала принял его за человека, полагая, что это другой иконописец, которого прислал закащик, но скорость и красота дела «бесплотна показа», – обнаружили в нем ангела. Он то золото клал на икону, то тер краски на камне и писал ими, «и тако в три часа икону написа зело красну!» «О калугере (батюшка), – спросил он у Алимпия: – еда что недостаточно, или чим согреших»? т. е. не нужно ли еще чего сделать, не ошибся ли я в чем? – «Добре створил еси, – отвечал лежащий на смертном одре иконописец». – Бог поможе тебе зело хытро написати, и се тобою сам сделал ю есть». Наступил вечер, и с лучами солнца исчез таинственный художник с иконою. – А расстроенный закащик «всю нощь без сна пребысть от печали, понеже не бысть иконы на праздник, недостойна себе и грешна нарицая таковые благодати». Ночь проходила, и начинался день; в доме закащика еще спали, но сам он «встав иде к церкви, да тамо плачется своего съгрешения. И отверзе дверь церкве и виде икону сияющу на месте своем, и паде от страха, мнев яко привидение некое явися ему. Възбнув же мало от страха (т. е. немного опомнившись), разумев яко икона есть» (в Пат. Киев. печ.: «маю возник, т. с. немного приподнявшись, разсмотрев, позна, яко икона его есть»). Объятый ужасом, с трепетом он вспомнил слова Алимпия, что икона к празднику Успения будет готова, побежал и разбудил домашних, которые с радостью поспешили в церковь «со свещами и кандилы и видевше икону сияющу аки солнце (при восходе солнца лучи, вероятно, обливали ее светом, отчего ее красота была заметнее), падоша ниц на земли, поклонишася иконе и лобызаша с веселием душа». После того этот благочестивый человек пришел к игумену и поведал о чуде с иконою. Вместе с игуменом идут они к Алимпию, но застают его «уже отходящим света сего». Все-таки игумен спросил: «Отче, како и кым написана бысть икона?» Св. Алимпий, рассказав о видении им ангела 14-го августа, –прибавил: «Ангел написа ю, и се тойже предстоит, пояти мя хотя»20, – и с этими словами скончался. Всю жизнь трудившемуся иконописцу – подвижнику и горний мир, в момент смерти, открылся видением ангела, писавшего «зело красную» икону. По выражению церковной песни, сам св. Алимпий «в мертвенном теле во святыни безплотным уподобися» (стихиры на хвалитех, слава). День его кончины 17-го августа, т. е. через день после праздника Успения Богородицы. Из того, что при Всеволоде Ярославиче св. Алимпий был еще в возрасте отрочества, – следовательно около 10 лет, – а умер, как полагают21, 1114 года, – можно заключить, что он далеко не достиг преклонного возраста. Тяжелые труды днем и ночью не могли не разрушить его организма, развивавшегося при неблагоприятных условиях монастырской жизни.

«Братия, тело его опрятавше, несоша в церковь; обычное пение над ним сотворше, положиша его честно в пещере с преподобными отцы»22, в пещере преподобного Антония, где почивают мощи и учителей Алимпия – греческих иконописцев. У правой руки мощей его, почивающих открыто, «три первые перста сложены совершенно ровно, а два первые пригнуты к ладони» (?), – говорит проф. А. И. Пономарев23.

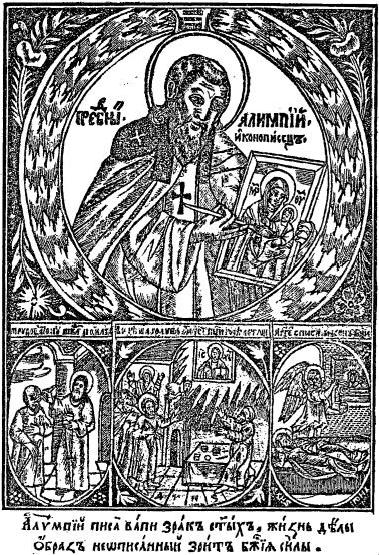

Табл. 1

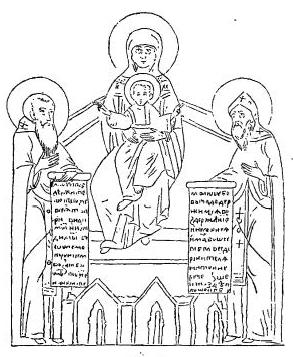

Табл. 2

Наружность и иконописный тип преподобного Алимпия в сводном подлиннике (под 17 августа) описывается так: «Подобием мало сед, борода аки Сергиева, на конец уже, власы с ушей свились, на плечах схима, ризы преподобническия, в руках держит образ Пречистыя Богородицы с превечным младенцем Иисусом Христом»24. В таком же виде изображен св. Алимпий на гравюре священника Илии 1656 года в Патерике выхода того же года, только здесь св. Алимпий одною рукою (левою) держит икону Богоматери, а другою пишет ее кистию. Мы прилагаем снимки: с этой гравюры (см. табл. I) и с гравюры из печатных Патериков XVIII столетия (табл. II), а также с изображений св. Алимпия в клейме иконы ХVII–ХVIII в. Знамение Преcвятыя Богородицы еже в великом «Новеграде», находящейся в Ярославской церкви Ильи пророка (рис. 1) и на иконе 1814 года различных русских святых музея СПб Духовной Академии (рис. 2).

Рис. 1

В «Сказании о святых иконописцах» читаем: «Преподобный священноинок отец Алимпий пресвитер, печерский чудотворец, иконописец Киевский, многия чудныя иконы писал; и ангели Господни помогаху и писаху образы, яко ученицы его быша, и спрашивахуся, аще угодно ли тако написашеся им; и в киевских пещерах в нетлении и до днесь опочивает, чудеса творя». В этом «Сказании» упоминается сотрудник св. Алимпия, «спостник» его, – «преподобный отец Григорий Печерский, иконописец киевский, – много святых икон написал чудотворных, яже зде в Российской земле обретаются, в нетлении в пещерах опочивает»25.

Мнение, что св. Алимпий «распространял искусство иконописи между своими соотечественниками», весьма вероятно26.

Рис.2

Указывают три иконы письма преподобного Алимпия – Владимирская икона Божией Матери в Ростовском соборе, в иконостасе по левую сторону царских врат, Свенская икона Б. М. в Свенском монастыре (в 3 верстах от Брянска), и «Царь царем», или «Предста Царица», в иконостасе Успенского собора в Москве. Впрочем, архиеп. Филарет, проф. А. И. Пономарев и др.27 указывают только на две иконы кисти св. Алимпия –икону Богоматери в Ростове и «Предста Царица»; архиепископ же Анатолий, Сементовский и др.28 – только на одну – на «Предста Царица».

Ростовская икона, – как передает Поликарп, – одна из семи чудесно написанных икон для «христолюбивого мужа», которого так долго обманывали два печерских монаха, и, следовательно, в собственном смысле не есть произведение кисти киевского иконописца. Ее история такова. «Волею Божиею от пожара изгоре Подолие все и та церковь згоре, в ней же бяху иконы тыя; 7 икон тех целы, а церковь вся згоре». Владимир Мономах, услышав об этом, «иде видети бывшаго там чудеси, еже о иконах», и одну из них – икону Богоматери послал в город Ростов, «в тамо сущую церковь, юже сам създа, иже доныне стоит, ейже аз самовидец бых», – пишет Поликарп. Дальнейшая история иконы Богоматери в Ростове также полна чудесами. «Се же при мне створися в Ростове, – рассказывает Поликарп, – церкви падшися, и та икона безвредна пребысть и внесена бысть в девяную церковь, яже изгоре от пожара» (бывшего, по свидетельству летописей, в 1160 году), «икона же та безвредна пребысть, ни знамени огненнаго на себе имущи»29, т.е. не обуглилась, не закоптилась. «Невредимою сохранилась она и при пожаре 1213 г.»30 «В 1408 году в Ростове был опять ужасный пожар. Тогда крыша соборнаго храма растопилась, своды и главы пали внутрь его, пламень потребил иконы и утвари церковныя, но чудная икона не пострадала от огня»31.

«В 1695 году митрополит Иосаф украсил ее драгоценною серебряною ризою, по бокам которой семь черневых изображений с надписями. Над шестым изображением надпись: «Князь Владимир Мономах сию св. икону посла во град Ростов в построенную им каменную церковь»; над седьмым: «По времени же оная каменная церковь в Ростове падеся, святая же икона пребысть невредима, обретена в плинеах32. «Оклад сребропозлащенный вокруг образа устроен 1701 г. митрополитом Иосафом, что видно из надписи, в которой икона сия названа Владимирскою»33.

Вот что рассказывает г. А. А. Титов о реставрации ее в начале XIX столетия известным в то время иконописцем Петром Иван. Сапожниковым, крестьянином Борисоглебской слободы: «Сапожников долго не соглашался на приказание от протоиерея переписать древнюю икону, опасаясь получить за то неприятность от ростовских граждан и предлагал, если уже и делать поновления, то не за один раз, дабы это не было замечено, по свежести красок, ростовцами. О. прот. Гавриил однако приказал икону подновить за один раз, хотя бы только в местах, попортивших икону. Ростовцы, увидя это поновление, стали заявлять подозрение о подмене образа, и, если бы не приложенная печать на заду доски, убедившая жителей в подлинности иконы, о. протоиерею было бы наделано много неприятностей. Так горячо относились наши предки, – восклицает по поводу этого случая г. Титов, – к сохранению дорогих для них памятников!»34 – Но этот случай доказывает и то, что дорогие памятники все-таки изменялись почти до неузнаваемости, так что можно было толковать о подлоге, замене их.– В 40-х годах XIX столетия Иванчин-Писарев об этой иконе замечает: «Она потемнела, частию от кадильнаго и свечнаго дыму, частию от дальних хождений с нею в разные места по древнему установлению, что и не дает разсмотреть, уцелела ли эта древнейшая русская святыня от усердно смелой руки подделывателя»35. Прилагаемый нами снимок с нее (рис. 3) сделан в августе текущего года.

Рис.3

Приписываемая36 св. Алимпию икона Божией Матери в Свенском монастыре представляет собою следующее: «На золотом возвышенном троне, который поставлен на особом амвоне в одну ступень, величественно возседит Пресвятая Дева Матерь Божия, коей правая стопа утверждается на особом малом камени, или подножии, а левая покоится на амвоне. На коленах Пречистыя Девы при персях возседит Предвечный Младенец Господь наш Иисус Христос и благословляет десницею и шуицею, а Пречистая Богоматерь держит Божественнаго своего Сына обеими руками по месту Его опоясания. По обеим сторонам трона Владычицы на особых возвышениях стоят – с правой стороны преподобный отец наш Феодосий, а по левую сторону преподобный отец наш Антоний, печерские чудотворцы, оба со свитками в руках. На свитке у преподобнаго Антония написано: «Молю убо вы чада, держимся воздержания и не ленимся. Имамы в сем Господа помощника». На свитке у преподобнаго Феодосия начертано: «Владыко Господи Боже Вседержителю, Творче всея твари видимых и невидимых, Своим смотрением возгради дом Пречистыя Твоея Матери мною рабом Твоим Феодосием, его же уверди недвижимо до дне суда Твоего страшнаго (на) хвалу и славословие Тебе». Преподобный Антоний в полной монашеской схиме, а преподобный Феодосий изображен в мантии и епитрахили, без клобука, с отрытой главой «37. Прилагаем снимок с иконы Светской Б. М. из музея СПб. Археол. Института № 116 (см. рис. 4)38.

Рис.4

Как значится в монастырской описи, дска иконы липовая; она склеена шелковою материею. Размер иконы 15*9½ вершк. О перенесении ее из Киева в «Сказании о зачатии Пресв. Влад. нашея Богородицы и Великих чудотворцев Преп. Отец наших Антония и Феодосия Печерских Свенскаго монастыря во граде Брянске, – пять поприщ от града на низ Десни реки», –повествуется следующее. Князь Черниговский Роман Михаилович, находясь в 1288 году в Брянске, лишился зрения. Слыша исцелениях совершаемых от чудотворного образа Богоматери в Печерском монастыре, князь отправил туда милостыню с просьбою прислать к нему этот образ. Архимандрит Печерский, «сотворив совет с братиею», отпустил с посланными священника с чудотворною иконою. Они плыли к Брянску рекою Десною и, когда поравнялись с устьем реки Свены, – «ста ладия на едином месте среди реки Десны, гребцы же не могуще прейти ни в гору, ни вниз»; но лишь только иноки с иконою решились направиться в реку Свену, лодка немедленно поплыла. Принужденные провести ночь на правом берегу реки, они утром пошли к лодке помолиться перед иконою, но там ее не оказалось. «Посланный же со дружиною начаша скорбети, и слезы излияти, и начаша искати по горам, и по дебрем и по пустыни. И приехавше за Десну реку против Свини реки, и поидоша по горам, и обретоша Пресвятыя Богородицы чудотворный образ стоящ на дубе велицем межи ветвами». Не дерзая снять иконы они решились послать к князю Роману с известием о случившемся. Вестник застал его в постели. «Услышав от вестника таковое чудо, князь великий, скоро воспрянув со одра своего, с радостию великою, и пролия слезы, и повеле вскоре по всем Божиим церквам звонити по всему граду и собратися собору всему, епископу, и архимандритам, и игуменом, и священником, и диаконам, и всему народу града того от мала и до велика и окрест всем людем живущим». К месту, где находилась икона, направилась процессия «со свещами и с кандилы». Недалеко от иконы князь в горячей молитве об исцелении дал обет: «Елика и дале узрю с места сего на все четыре страны, толико придам к дому твоему и созижду, Госпоже, храм и обитель, идеже ты возлюбила еси место...» Вдруг глаза его, прежде ничего не видевшие, открылись, и он увидел тропинку, на которой велел в ту же минуту поставить крест. «И по ся времена, – замечает составитель «Сказания», – на том месте крест»... Пришли наконец к тому месту, где находилась икона. Князь долго и здесь молился пред нею и, по силе молитвы, яснее и яснее становилось его зрение, так что он увидел и икону. Епископ, бывший тогда во главе духовенства, снял ее и поднес к князю, который лобызал ее со слезами благодарности и отслужил молебен Богоматери. «По отпении же молебна, нача сам князь великий Роман Михаилович своима рукама на храм Божий Пречистой Богородицы древа рубити и всем людем повеле такожде...» состроил церковь и монастырь. «И оттоле болей нача монастырь строитись, и чудотворную икону, украсив, обложил (князь) златом единым и сребром».

На этом окладе была сделана надпись: «В лето 6796, а от Рождества Христова 1330 года, окладывана сия икона Благоверным и Великим князем Романом Михаиловичем Черниговским и Благоверною Великою княгинею Настасиею, месяца Сентября в 26 день».

При Грозном был исправлен оклад этой иконы. «Многу же времени минувшу, – повествуется в «Сказании», – оклад у чудотворнаго образа злато и сребро обломишася, и того же монастыря Свинскаго игумен с братиею возвестиша государю великому князю Ивану Васильевичу, всея России самодержцу, с молением великим, чтобы государь повелел оклад у Пречистой Богородицы чудотворной переделати, а Государю тогда еще младу сущу, и вложи Пречистая Богородица государю в сердце благую мысль... скоро государь повеле Пречистыя Богородицы чудотворный образ принести к себе во царствующий град Москву, и помолився государь Пресвятой Богородице, вскоре повеле оклад переделати. Еще же государь повеле злата и сребра и жемчугу и камения драгаго прибавити к старому окладу, и делали мастера по три лета, и украсив государь чудотворный образ Пресвятыя Богородицы и пев молебны, отпусти Пресвятыя Богородицы образ чудотворной с преподобными отцы Антонием и Феодосием Печерскими чудотворцами в монастырь Свинский. Дав же государь милостыню и ругу годовую и грамматы тарханныя на утверждение монастырю, и общее житие повеле государь устроити старцу Иову Коминину по его челобитью».

О значении этой иконы и монастыря для населения в «Сказании» говорится: «И доныне великая милость и исцеления бывают от чудотворного образа Пречистой Богородицы всем приходящим с верою. И множество пленных от безбожных избавляет и свобождает; тии же пленнии людие, приходяще, молятся и работают в монастыре по обещанию, тако бысть и до сего дня»39.

Что Грозный брал в Москву Свенскую икону Божией Матери, об этом гласит также «надпись вязью, вычеканенная на старой золотой ризе 1670 года», и книга вкладов, или кормовая, Свенского монастыря. В ней под 1583 г. сказано: «Приложил благочестивый государь царь к чудотворному образу Пресвятыя Богородицы корону золоту с каменьем и жемчуги да цату ж золоту с каменьем и жемчюги, да к чудотворцем ко Антонию и Феодосию две цаты золоты с каменьем и жемчюги»40.

В иконописном подлиннике, – рукоп. нашего собрания XVII века, – в перечне икон Божией Матери читаем: «Образ Пресвятыя Богородицы Свинския близ града Бряньска за три поприща явися благоверному князю Роману Михаиловичу и прозрение очесем ему дарова в лето 6796 августа в 27 день. Он же на том месте монастырь созда во имя ея и церковь постави, а везен был сей образ ис Киева Свиниею рекою старцами Печерскими князю на исцеление и невидимо нощию на дубе обретеся стоящ. Зри в полном ея сказании». В Сийском иконописном подлиннике XVII же века, рукоп. Архангельской дух. Семинарии № 192, стр. 238, явление Свенской иконы Богоматери «во Брянску» относится также к 6796 г.

Ни в «Сказании», ни в подлинниках нет упоминания, что эта икона – произведение св. Алимпия.

Икона «Предста Царица», или «Царь царем», изображает сидящего на высоком престоле И. Христа в священнических одеждах, – митре, крестчатом (кресты в кругах) саккосе и омофоре, – десницею Христос благословляет двуперстно, в шуице жезл с перекладиною на верху, в виде буквы Т. Подножие у Господа круг в четыреугольнике. Христу предстоят по правую сторону Богородица в короне и украшенной камнями одежде; руки в молебном положении. По левую сторону Господа Иоанн Предтеча во власянице, шуицею держит свиток (см. рис. 5).

Рис.5

И. М. Снегирев в «Памятниках Московской древности», говорит: «Образ Предста Царица», или «Царь царем», писан, как уверяет предание, св. Алимпием чудотворцем, первым русским иконописцем. Она украшена серебряным вызолоченным окладом и древними венцами, убрусами и гривнами из золота с каменьями и жемчугом, кои сохранились в соборной ризнице 1812 года»41. К сожалению, Снегирев не указывает источника, откуда он заимствовал об этом предании. В изданных в начале текущего столетия описаниях замечательных икон Успенского собора об иконе «Предста Царица» не упоминается, – например в книгах: «Полный христианский месяцеслов. М. 1813 г.», стр. 296 – 297, «Описание монастырей в Российской Империи находящихся, изд. 4-е, М. 1817», стр. 161, «Путеводитель в Москве, изд. Сергеем Глинкою, М. 1824», стр. 101 и след. Но, как видно из картин избрания Михаила Федоровича на царство, эта икона уже в начале XVII века находилась в иконостасе Успенского собора. В начале же XVIII века она переписана изографом Кириллом Улановым, как открыл это поновлявший иконопись собора в 1851 году свободный художник Н. И. Подклюшников. В подлинниках сводной редакции читаем: «Есть Спасов образ во архиерейстей одежди на престоле, и Богородица, яко предста царица одесную, и св. Иоанн Предтеча. Местна, в большом Успенском соборе стоит близ Успения Пресвятыя Богородицы, юже начать писати преподобный Алимпий Печерский; ангел Господень дописа и соверши ю. Чудеса быша»42.

Основная идея, господствующий мотив в приписываемых св. Алимпию изображениях – это величие Богоматери; на Свенской иконе и на иконе «Предста Царица» Богоматерь является на троне, увенчанною короною, – как царица. Эта идея, этот мотив господствуют и в сказаниях о Печерском монастыре в конце XI и начале XII века, – вероятно, глубоко проникая и широко распространяясь в миросозерцании иноков этого времени. Им Божия Матерь представлялась прежде всего царицею. Греки – каменьщики, явившиеся для постройки великой Печерской церкви, рассказывают им о следующем видении. Когда они спали, на восходе солнца, к ним явились благообразные юноши с приглашением «Зовет вы царица во Влахерну». Мастера отправились туда. «Видехом же царицу, – рассказывают они, – и множество вой окрест ея и поклонихомся ей, и та рече к нам: Хощу церковь себе возградити в России в Киеве; повелеваю же вам, да возьмете злата себе на три лета и идите на возграждение ея. Мы же поклонившеся рехом: О, госпоже царице! в чуждую страну отсылаеши нас, к кому тамо идем? Она же рече: »Се сих зде предстоящих посылаю Антония и Феодосия«. Царица дала мощи святых для будущей церкви и «злата лишше потребы». Через десять лет после прибытия в Киев каменщиков являются в Печерский монастырь из Царяграда же иконописцы и также рассказывают о явлении им Богоматери, как царицы, повелительницы. Нанятые чудесным образом св. Антонием и Феодосием, которые в то время уже умерли, росписывать за известную плату великую Печерскую церковь и получивши от них задаток, греки – иконописцы едут в Киев, но, при виде от Канева Печерской церкви, разгневавшись «яко велика», хотят вернуться назад. На следующую ночь, однако, на Днепре разыгралась сильная буря, и к утру их лодка была уже близ Триполя: в одну ночь они проплыли расстояние, которое другие едва успевают проплыть в три дня. Таинственная сила влекла лодку иконописцев против течения, с трудом они остановили ее и целый день простояли на одном месте. «В другую же нощь, – рассказывали они потом, – видехом в видении сию церковь и чудотворную икону наместную, глаголющую нам: Человецы, что всуе мятетеся, не покаряющеся воли Сына моего и моей? Аще мене преслушаете и бежати вспять восхощете, вся вы вземши и с вашею ладиею поставлю у церкви моея; и сие да увесте, яко оттуду не изыдите, но ту в монастыре моем постригшеся, и живот свой скончаете, и аз вам исходатайствую милость в будущем веце строителей сих ради Антония и Феодосия». Проснувшись, живописцы все-таки намерены вернуться: «и много потрудихомся, – повествуют они, – гребуще, но ладья горе идяше противу... Повинувшеся, воле и силе Божией дахомся, и скоро под монастырем сама ладия приста»43.

Слушая эти рассказы своих учителей – греческих мастеров, доверчивый и впечатлительный отрок Алимпий не мог не проникаться чувством благоговения к Царице Небесной, принимающей с Антонием и Феодосием Печерскими такое участие в судьбе Печерской обители.

Сам Алимпий, по сказанию Поликарпа, в юности был свидетелем чуда, в котором нельзя было не преклониться пред величием Богоматери.

Когда греческие мастера клали мозаику в алтаре и Алимпий помогал им, – «образ Пречистей Богородицы сам вообразися. И видевши вси дивное и страшное чюдо, зрящим им на образ, се внезапу просветися образ Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии паче солнца, и, не могуще зрети, падоша ниц ужасни и, мало възникши, хотяху видети бывшее чюдо: и се из уст Пречистыя Богоматере излете голубь бел и летяше горе, к образу Спасову, и там скрыся. Сиа же вси смотряху, аще из церкви излетел есть, и всем зрящим, пакы голубь излете от уст Спасовых и летяше по всей церкви и к коемуждо святому прилетая, овому на руце седая, иному же на главе, слетев же долу, седе за иконою чюдною Богородичною наместною. Долу же стоящии хотеша яти голубь и приставиша лестницу: и се не обретеся за иконою, ни за завесою. Смотрив же всюду, и не ведяху, где скрыся голубь. И стояху вси зряще к иконе, и се пакы пред ними излете голубь из уст Богородичин и идяше на высоту к образу Спасову, и возопиша горе стоящим: Имете и. Они же простроша рукы, хотяху яти его, голубь же пакы влете во уста Спасова, отнюдуже изыде; и се пакы свет паче солнца осия тех, изимая зракы человеческыя. Сии же падоша ниц и поклонишася Господеви»44.

Какими бы причинами ни объяснялось это чудо, оно, во всяком случае, должно было произвести сильное впечатление на юную душу Алимпия. По словам церковных песней, он, «видев образ Владычицы изображен нерукотворенне» и Того, «иже чудеса действоваше, облетающа во образе голубином внутри церкви, – большею любовию к Богомыслию разгоревся, вся презре и ничтоже в мире возлюби паче Господа» (канон, тропари 1-й и 3-й песни). Заключенный с дней детства в мрачные подземелья и стены Печерской обители, вдали от мирских увлечений и удовольствий, он всеми силами своей девственной души привязался к Пренепорочной Деве и величие ее представлял в произведениях своего художественного творчества. Подобно первому христианскому иконописцу – евангелисту Луке, первый русский иконописец посвятил свою художественную деятельность преимущественно на иконы Богоматери. «Неописанныя славы Божия желанием распалився, – поется ему в стихире (на Господи воззвах), – написовал еси шарами благих деяний на скрижалях сердца своего зрак непрестанныя любве к Пречистой Богоматери, ей же художеством твоим послужив, чудотворныя благодати сподобился»... Царица Небесная для св. Алимпия была и царицею его сердца. По тому-то, вероятно, согласно подлиннику, св. Алимпий изображается с иконою Богоматери.

В частности, что касается до Владимирской иконы Богоматери Ростовского собора, то композиция ее была распространена в XII веке: тогда привезена из Константинополя Владимирская же икона Богоматери, находящаяся теперь в Успенском соборе в Москве. –Свенская икона Богоматери в сущности есть изображение видения греков-каменщиков: Богоматерь – царица на троне с предстоящими святыми печерскими Антонием и Феодосием. Изображение этих преподобных, – по сообщению Патерика, – имелись в Печерском монастыре еще до прибытия сюда греков-иконописцев и были показаны им, – тем легче для св. Алимпия было составить композицию Свенской иконы. – Выбор надписи на хартии у преподобного Антония соответствует характеру св. Алимпия. По сводному подлиннику, в свитке Антония Печерского (под 10 июля) следует писать: «Се удалихся бегая и водворихся в пустыни. Господи утверди мя», и т. д. На Свенской же иконе преп. Антоний в свитке заповедует трудолюбие, – завет, исполняемый пр. Алимпием в продолжение всей жизни. – Икона «Предста Царица», или «Царь царем», является видоизменением обычной композиции изображения Господа Вседержителя, – здесь лишь указывается царское достоинство не только Иисуса Христа, но и Богоматери, согласно словам псалма 44-го: «Предста царица одесную тебе, в ризы позлащены одеяна, преукрашена» (ст. 10).

«Предста Царица одесную Тебе» – эта композиция, – говорит Н. В. Покровский, – насколько нам известно, появилась в русском искусстве едва ли не в XVII веке»45. Но при распространенном у печерских иноков в конце XI и начале XII века представлении о Божией Матери, как царице, св. Алимпий естественно мог воспользоваться обычной композицией изображения Господа Вседержителя, с незначительным ее изменением. – Сравнительно юный лик Богоматери и греческие типы всех ликов на иконе «Предста Царица» располагают к предположению о происхождении этой иконы в древнейшую эпоху русского искусства, когда лики с греческих образцов иконописи заимствовались почти без изменения. В Новгородском Софийском соборе, в главном иконостасе, «рядом с северными алтарными, находится икона Предста Царица, или Царь царем, XIV в., – возобновлена в 1701 году»46. В XVII веке эта композиция была распространена, хотя и служила иногда предметом спора. Вот что рассказывает Игнатий, митрополит Сибирский и Тобольский, в своем третьем послании. «Однажды заказал он иконописцу написать образ, называемый Предста Царица одесную тебе... Иконописец написал подобие святой иконы, как она пишется: Спасителев образ на престоле, в виде великаго архиерея; Пресвятой же Богородицы образ в царских одеяниях и в венце, как царицы неба и земли, и прочее подобие образа того. Увидев же Капитон Колесников (раскольник) Пречистую Богородицу написану в царских одеждах, начал, будучи невежда, похулять иконописца, говоря: Зачем написал ты Пресвятую Богородицу как царицу? На Пресвятой Богородице царской багряницы никогда не бывало»47.

Таким образом, иконы, приписываемые кисти св. Алимпия, по своим сюжетам, композициям и некоторым деталям, соответствуют эпохе XI–XII века и житию этого святого.

Рассказ Поликарпа, что Владимирская икона была взята Владимиром Мономахом после пожара церкви, где она находилась, отчасти подтверждается летописными

сказаниями. В них сообщается о пожарах в Киеве 1124 года в июне, когда выгорел чуть не весь город, – на одном Подоле сгорело 600 или 700 церквей, – и в следующем году, когда выгорела нагорная сторона, все монастыри и жидовская улица48. Владимир Мономах в летописях изображается любителем благолепия церковного, – «церкви зижа и украшая»; «егда же в церковь внидяшеть и слыша пенье, и абие слезы испущашеть», – т. е. не мог слышать без слез пения церковного.

В «Сказании» о Свенской иконе характер князя Романа Михаиловича обрисован весьма правдоподобно. Несомненно, что Роман Михаилович, сын св. Михаила Черниговского, подобно отцу своему и сыну Олегу (в монашестве Леонтий), причисленным к лику святых49, отличался благочестием. «В Корочевской Преображенской церкви на иконе Печерския Божия Матери подпись: «6795 (1284) окладывана икона благоверным князем великим Романом Михаиловичем и благоверною княгинею Анастасии месяца сен. 25 день». Так писано Орловской консистории 1801 года на вопрос, где есть в монастырях или церквах иконостасов и образов патриарших или царских»50. – Может быть, в виду принадлежности св. Алимпию Свенской иконы, празднование ей указывается51 в день его кончины, 17 августа.

Но если бы иконы, приписываемые св. Алимпию, и действительно были его произведениями, то, конечно, с течением времени подверглись изменениям при реставрациях. Вследствие обычной в старину склонности к поновлению икон, при похвальной заботливости о благолепии, икона могла измениться до неузнаваемости. На икону смотрели, как на художественное произведение важное не потому, что оно передает индивидуальные особенности творчества художника, но потому, что в ней выражается религиозная и церковная идея, без отношения к личности мастера; и с этой точки зрения, не казалось предосудительным для иконописцев исправлять, дополнять иконы даже кисти великих мастеров. Поновлять старые иконы повелено еще в канонических ответах митрополита Иоанна II (1080–1089 г.) и в постановлениях Стоглавого собора.

В «Памятнике событий в церкви и отечестве, сочиненном Я. Орловым, – ч. 3-я СПб. 1816 г.» – читаем: «Сему святому (Алимпию) приписывают Каппоновы дски, на коих по порядку дней всего года представлены лица святых греческой церкви. О сих пяти дсках сказывают, что один грек Фока получил оныя от Петра Великаго. Маркиз Каппони купил оныя за 300 червонных» (стр. 230–232). Но, как известно, Каппониевы дски, судя по надписям на них имен иконописцев, относятся к XVII веку.

Составитель книги – «Киевския пещеры и Киево-Печерская лавра» (Киев. 1864 г., стр. 45), а за ним Сементовский52, Собко пишут53, что в 1200 году в храме св. Софии в Константинополе находилась икона св. Бориса и Глеба работы св. Алимпия. Но откуда это известно? В «Путешествии новгородскаго архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия»54 сказано только: «Поставлена (во святей Софии) икона великая святых Бориса и Глеба; и ту имеют писцы», – вероятно, она служила греческим иконописцам образцом, подлинником для изображения этих русских святых.

Неизвестный автор статьи о св. Алимпии в «Школе рисования» за 1858 год делает такую оценку художественных произведений первого русского иконописца: «До наших времен мало дошло трудов Алимпия, но образ Богоматери, находящийся в Ростовском соборе, много говорит в пользу сего трудолюбиваго художника. Рисунок довольно правилен, если же есть недостатки в контуре, то тщательная отделка в тушевании (?) лиц и одежды выкупает заслуженную известность Алимпия; в особенности если принять в соображение, что на Востоке в XI веке искусство было в возрождении, а на Западе первый художник (?) Чимабуэ появился только в XIII веке; следовательно, в то время не было руководств к рисованию и живописи, а может быть и необходимых материалов. Образ, виденный нами в Ростове, писан на яичном желтке, контур сделан прорезью тупой иглы по левкасу, в том роде, в каком в настоящее время пишут иконописцы, с тою только разницею, что форма рисунка вернее, чем у современных нам выученников Суздаля, что им совершенно непростительно55». – Вероятно, эта оценка сделана учителем рисования, до педантизма привязанным к правильности рисунка и тушовки, с горячей верой в силу руководств рисования.

«По отдаленности времени, – справедливо замечает г. П. Н. Петров, – мы теперь не можем указать подлинно произведений св. Алимпия и должны, конечно, только гадательно предположить, что, учась у византийцев, он занял у них все приемы, а стало быть работал в том стиле, который впоследствии стали называть корсунским или греческим»56. Для характеристики произведений св. Алимпия должны служить памятники иконописания византийско-русского происхождения XI–XII столетия.

С другой стороны, если св. Алимпий способен был являться учителем братии и мирян, объясняя, на основании слова Божия, интересующие их события, то, бесспорно, мог и в искусстве выражать идеи, волновавшие его и современников. Действительно, судя по приписываемым ему иконам, в них отразились идеалы если не всего русского государства, которое тогда еще не объединилось, то первого русского монастыря. На иконах являются изображения русских людей: св. Антония и Феодосия Печерских, с русскими типичными бородами. Да, св. Алимпий – русский художник!

Следовательно, еще в XII веке народилось в России национальное искусство. Но над нею собиралась гроза – монгольское иго, – едва не уничтожившая не только русское искусство, но и самую русскую народность.

* * *

Примечания

Проф. А.И. Пономарев в Православной богословской энциклопедии, т. I, СПб. 1900 г., стр. 537. – Лист (305 об.) рукоп. Новг. Соф. библ. здесь указан ошибочно, следовало указать 205 об.

Патерик Печерский Киевской печати по изд. 1863 г., л. 147 об; ср. В. Яковлева Памятники русской лит. XII и ХIII в. СПб. 1872 г., стр. CLXXIV и рки. Соф. библ. № 1821, л. 205 об.

Собко H. П. Словарь русских художников, т. I, в. 1. СПб. 1893 г., стр. 123; ср. Школа рисования 1858 г. № 1, стр. 1; Полный христ. месяцеслов, М. 1813 г. стр. 124.

Патер. Киевской печ., л. 147 об.; ср. Якова. Памяти. русск. лит., стр. CLXXV и рки. Соф. библ. № 1321, л. 205 об.

Прав. богосл. энцикл., стр. 540.

Патерик Киевской печ., л. 147 об.

Опыт исторического словаря о всех в истинной православной греко-российской вере святою непорочною жизнью прославившихся святых мужах. М. 1784 г., стр. 18

Рки. Соф. библ. №1321, л. 206 об.; у Яковлева, стр. CLXXV.

Ibid.

Ibid.

Патер. Киевск. печ., л. 148.

Ibid., л. 148 и об.

Службы преподобным отцем Печерским. Киев 1763 г., л. 108 об.

В Патерике Киев. печ., л. 148 об.

Рук. Соф. библ. № 1321 л. 206 об. – 207, Яковл. стр. CLXXVI, – CLXXVII.

По словам Поликарпа, посылают два раза, а согласно Петер. Киевск. печати – один раз.

Рки, №1321 л.207; Яковлев, стр. CLXXVII.

Пат. Киевск. печатн., л.108.

Рки. Соф. библ. №1321, л.207, Яковлев, стр. CLXXVIII и след.

Рук. Соф. библ. №1321, л.207 об. – 208; Яковл., стр. CLXXIX–CLXXX.

Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра. Киев 1864 г., стр. 45; Закревский Н. Описание Киева. М. 1868 г., т. II, стр. 689.

Н. Сементовского. Киев, его святыни, древности, достопамятности. Изд. 4-ое, Киев 1871, стр. 160.

Н. Барсукова. Источники русской агиографии. СПб. 1882, стр. 33; Русский биографический словарь, т. II, вып. I, СПб. 1898 г., стр. 56; проф. А. И. Пономарев в Правосл. богосл. энцикл., стр. 538.

В Опыте же исторического словаря о святых мужах (М. 1784 г. стр. 18), в Истории российской иерархии Амвросия (М. 1807 г., стр. 284), Памятнике веры (М. 1884 г., стр. 322) кончина преподобн. Алимпия отнесена даже к XI веку.

Рук. №1321, л.208; Яковл., стр. CLXXX.

Стр. 539.

Сводный иконописный подлинник XVIII в. по списку и под ред. Г. Филимонова, М. 1874 г., стр. 422.

Буслаев Ф. И. Исторические очерки русск. народн. словесности и искусства, т. II, СПб, 1861 г., стр. 379; ср. И.П.Сахарова. История школ иконописания. Приложение, стр.13.

Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. Изд. 5-е. Киев 1871 г., стр.100.

Филарет. Жития св. авг. 17; ср. проф. Пономарев стр. 539; Эристов. Словарь историч. О святых. Изд. 2-ое, 1862 г., стр. 16–17; Ed. Dobbert в Allgem. Künstler-Lex, herausgeg vov Dr Jul. Meyer., Leipz. 1872, I, 314.

Анатолий. О иконописании. СПб. 1867, стр. 15; Сементовский. Киев; стр.160; Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра, Киев 1864 г. стр. 45.

Рук. Соф. библ. №1321, л; 207 об.; Яковлев, стр. CLXXIX

Чтения в Импер. общ. истории и древн. российск. при Моск. унив. 1847 г. №2, стр.22, Лавр. Лет. (СПб. 1897 г.), стр. 333; Полн. Собр. русск. лет. т. 16 (СПб. 1889 г.), стр.45.

Ярославская Епарх. Ведомости 1860 г., стр.177; ср. Древни святыни Ростова, стр.22; Чт. в Имп. общ. ист. и др. 1847 г., №2, стр. 22

Русский биографический словарь, СПб. 1898 г., т. II, вып. 1-ый, стр. 56.

Чт. в Общ. ист. и древн. росс. 1847г. №2, стр. 22, ср. Летопись о ростовских архиереях, с примечаниями А.А.Титова. СПб, 1890 г., стр. 14–15.

Описание Ростова Великого М. 1891г., стр. 40–41.

Спасо-Андроников, М. 1842г. стр. 82.

Ровинский, Русские народные картинки. Т. IV. СПб, <…> – (текст не разборчив, примеч. эл.редакции). стр. 696.

Архим. Иерофей. Брянский Свенский Успенский монастырь, Орловской губ. М. 1866 г. стр.8.

Проф. Н.П.Лихачев в Обозрении отделения христианских древностей музея Александа III (СПб, 1898г.), стр. 47–48, говорит: «Икона шестая с краю, Образ Б.М. Свенской, Богоматерь сидит на престоле, изукрашенном золотом, младенец Спаситель благословляет двуперстно». На каком основании проф. Лихачев эту композицию иконы Богоматери называет Свенскою? Впрочем, подобная композиция называется Свенскою и в календаре 1815 года, а также в Описании явлений чудотворных икон Пресвятыя Богородицы, собранном Г.С. (т.е. Свешниковым), М. 1838 г., изображение 82-ое.

Древняя Российская Библиотека М. 1791 г. Изд. 2-ое, ч. XX, стр. 284 и след.

Архим. Иерофей, Брянский Свенский монастырь, стр.10.

Памятники Московской древности. М. 1842г., стр.12.

Буслаев. Очерки, т. II, стр. 376.

Патерик Киевск. печати л.104 и след., 108 и след., Проф. Пономарев выражение Поликарпа: «Греческие писцы приведени быша нужею» понимает в том смысле: «по нужде, по необходимости, за неимением своих». (Правосл. энцикл., стр. 537). Не вернее ли понимать так; по принуждению свыше, а не по своей воле? В печатных Киевских Патериках помещается гравюра – «Пришествие иконописцев из Цариграда в Монастырь Печорский, како силою Божьею понуждены приплыша». (Снимок с этой гравюры см. на стр. 1-ой).

Рук. Соф. библ. № 1321, л. 206, Яковлев, стр. CLXXV.

Сийский иконописный подлинник. Вып. III. СПб. 1897, стр. 140.

Свящ. А. Конкордин. Описание Новгородского кафедр. Софийского собора. Новгород. 1901 г., стр. 21–22.

Православный Собеседника за 1855 г. кн. 2-ая, стр. 99, ср. Буслаева. Очерки, т. II, стр. 322–323.

Лет. по лавр, списку, СПб. 1897 г., стр. 278; Новгородские летописи, СПб. 1879 г., стр. 5; ср. Евг. Болховитинова. Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии. Киев 1825 г., стр. 75

Преосвящ. Филарет, Русские святые, Чернигов, 1865 г., стр.121; Летопись занятий археографической комиссии 1882–1884 г., вып. 8-й, СПб, 1893г., стр.84 – 85.

Рукописи покойного И.П.Сахарова в нашем собрании.

Г.С. Описание явлений чудотворных икон Пресвятыя Богородицы. Стр. 28.

Киев и его святыни, стр.160.

Словарь русских художников, т.1, в 1, стр. 125.

По изданию археографической комиссии (СПб. 1872г.) стр.79.

№1, стр.2.

Северное Сияние 1864 г., т. 3-й, стр. 202.