Андрей Рублев

Сведения о жизни Андрея Рублева весьма скудны. «Звание и родина его неизвестны; но можно предполагать, – говорит И. М. Снегирев, – что он пскович; а как это храмовое художество (иконопись) считалось почетным, и художники наравне с царским синклитом и прочими благородными пользовались уважением (Акты Археогр. эксп. IV, № 174), то, может статься, и Рублев был боярским сыном; ибо в числе послов из Пскова к Иоанну III 1486 года был боярин Андрей Семенович Рублев (Псковская летоп. 168). Кроме того Москва заимствовала из Пскова зодчих, строивших соборы: Благовещенский в Москве и Троицкий в Сергиевской обители»57. Рублев был учеником своего «спостника» Даниила Черного. В одном из подлинников о Рублеве говорится: «А преже живяше в послушании у преподобнаго Никона Радонежскаго. Он повеле при себе58 образ написати Пресвятыя Троицы, в похвалу отцу своему, св. Сергию Чудотворцу»59. Приглашенный вместе с Даниилом в Московский Андроников монастырь игуменом его Александром для исполнения иконописных работ, Андрей был иноком этого монастыря. Иеромонах Арсений в «Исторических сведениях об иконописании в Троицкой Сергиевой лавре» пишет: «Некоторые ученые, занимавшиеся изследованием о русском иконописании, именно: гг. Ровинский (Зап. Арх. Общ. 7, VIII, стр. 177) и Буслаев (Сбор. Общ. древне-русск. искусс, на 1866 г., стр. 8), а также К. Тихонравов (Владимир. Сбор. прим. на стр. 28) и другие, на основании подлинников, считают вышедшим из школы преп. Сергия знаменитаго иконописца инока Андрея Рублева; но из житий преп. Сергия и Никона, Софийскаго временника и свидетельства преп. Иосифа Волоколамскаго видно, что он был монахом Спасо-Андроникова монастыря, в котором и скончался около 1427 года»60.

Рис.6

С другой стороны он мог быть иноком Сергиево-Троицкого монастыря до поступления в монастырь Спасо-Андроников. В Москве Андрею пришлось работать вместе с прибывшим сюда из Новгорода греком Феофаном, которого современники прозвали философом, и, конечно, не без основания. Это был опытный мастер своего дела. В 1378 г. Феофан росписывал Спасскую церковь на Ильинской улице в Новгороде61; в Москве в 1395 г.62 с Симеоном Черным церковь Рождества Богородицы, в 1399 г. Архангельский собор63 (см. таблицу № III, снимок с миниатюры Остермановского летописца XVII в., рки. Академии Наук № 31. 7. 30, стр. 1212), в 1405 г. Благовещенский собор. «Тое же весны, – читаем в летописи, – начаша подписывати церковь каменную св. Благовещения на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит; а мастеры бяху Феофан иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев»64. В 1408 г. вместе с Даниилом Андрей работал во Владимире: «Мая начата бысть подписывати великая и соборная церкви Пречистаа Володимерьская, повелением великаго князя Василия Дмитриевича; а мастеры Данило иконник, да Ондрей Рублев»65.

Рис.7

Табл.3.

Табл.4.

Рис.8.

Св. Никон Радонежский, – рассказывается в летописи, – незадолго до своей кончины, «побеждаем великим желанием, верою и в сем пребывая непреложен, еже узрети своими очима церковь сврьшену и сим украшену, сбирает скоро живописцы, Даниил именем и Андрей,– спостник его, – и неких с ними: спешно бо сие творяше дело, яко нечто провиде духом вскоре духовных онех мужей и живописцев от жития сего и свое представление, еже по мале и по совершении дела бысть; по убо Богу помогающу скончати дело преподобнаго, абие касаются ему усердно и вельми различными подписаньми чудных удобревше ту, могуще зрящих удивити всех и до ныне. Конечное се рукоделие и память себе преподобнии оставльше, по сем мало пребывше, абие смиренный Андрей оставль сию жизнь ко Господу отыде»66. Преподобный Никон, таким образом, старался, чтобы Андрей и Даниил скорее росписали выстроенную им церковь, как бы из опасения, что эти выдающиеся иконописцы умрут, не оставив здесь памятников своего художественного творчества. В житии препод. Никона говорится: «Умолени быша от него чюднии добродетельнии старцы и живописцы Данил и Андрея предпомянутый». Отсюда можно видеть, что преподобному Николу пришлось «умолять», упрашивать Андрея и Даниила, которые, может быть, не сразу согласились взяться за росписание Троицкого собора в виду своего преклонного возраста. Роспись Троицкого собора была «конечным рукоделием» Андрея, вероятно, для лавры: после этой росписи, – как говорится в житии преподобного Никона в Макарьевских Минеях и в изд. 1647 г., – Андрей с Даниилом «абие отходят в один от монастырей Богом спасаемаго града Москвы, Андроников именуем, и тамо церковь во имя Всемилостиваго Спаса такожде подписанми украсивше, последнее рукописание на память себе оставиша. И мало пребыв смиренный Андрей, оставль сию жизнь, ко Господу отыде, таже и спосник его Даниил, оба добре пожиста и в старости велице быста, благий конец прията».

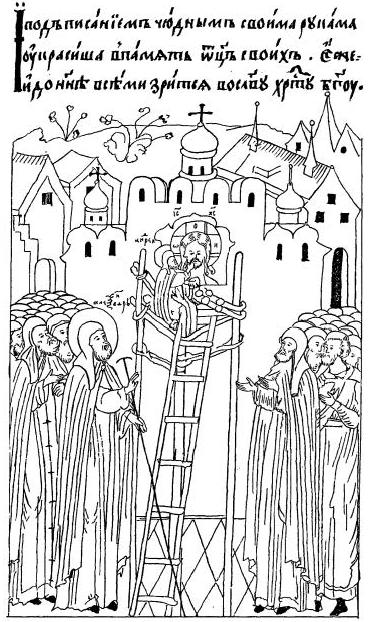

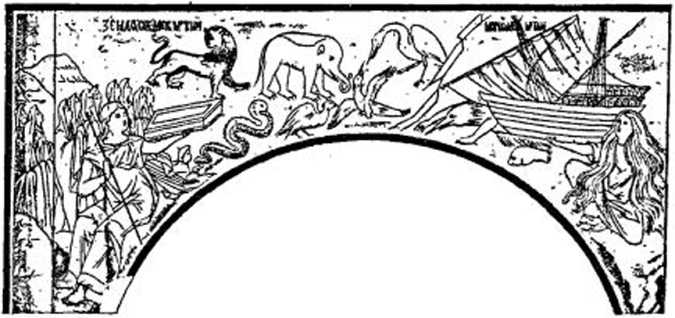

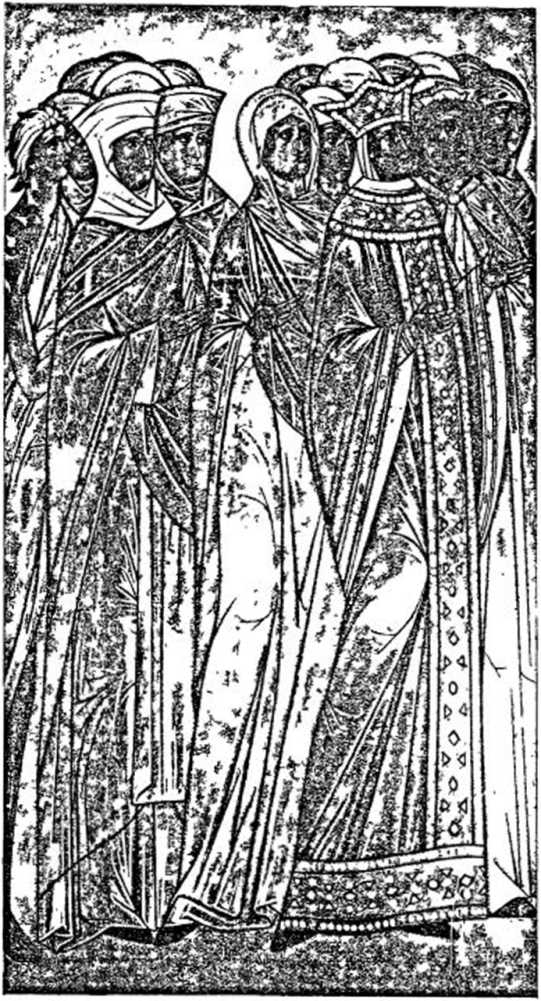

В рукописях XVI–ХVII века есть миниатюры, изображающие различные моменты из жизни Рублева. Так в Остермановском летописце, – стр. 1442, –изображено, как Рублев с Даниилом расписывают Успенский собор во Владимире (см. табл. IV). В Житии преп. Сергия, – рукоп. Сергиево-Троицкой лавры, – издано литографически в 1853 г.,– имеются изображения, как преп. Никон приглашает Рублева и Даниила для росписи Троицкого собора, который потом они и расписывают (рис. 6), как игумен Александр является к Андрею с приглашением расписывать церковь Спаса в Андроникове монастыре (рис. 7), работу Андрея здесь (рис. 8) и погребение (рис. 9 и 10). Миниатюрист был, кажется, недостаточно знаком с текстом жития и вследствие этого изобразил погребение Андрея и Даниила в двух монастырях, в Троицком, где над усопшими молится преп. Никон, и в Андроникове, где с Андреем фигурирует, вместо Даниила, некто Ефрем, – вероятно, тот самый, о котором в Житии повествуется, что он был исцелен от беса блудного (л. 226 об.). В Житии препод. Сергия – рукоп. второй половины XVII в. Академии Наук № 34. 3. 4 представлено приглашение Александром Рублева в Андроников монастырь (см. табл. V) и его работа здесь (табл. VI). Судя по этим миниатюрам Андрей был роста среднего или даже выше, с небольшой окладистой бородой.

Рис. 9.

Как грек Феофан назывался философом, так и об Андрее в житии преп. Сергия сказано: «Андрей иконописец преизрядный, всех превосходящ в мудрости зельне и седины честны имея», т. е. не только выдающийся художник, но и человек необычайного ума и опытности. В отношении нравственных качеств Андрей с Даниилом – «мужие изрядны вельми, всех превосходящи, в добродетели свершени»67. Рублев верный хранитель монашеских обетов, замечательный постник. Не удовлетворяясь прозою окружающей действительности, он любил переноситься мыслию к небесному, божественному. Это была глубоко поэтическая душа, страстно преданная искусству, со взглядом на иконопись, как на дело богоугодное, спасительное. Для Андрея высочайшим наслаждением было созерцать произведения искусства. Лишь только выпадало свободное время, он с Даниилом, «спостником», всецело отдавался восторгам страсти к искусству: смотрят на иконы – не насмотрятся, любуются – не налюбуются, при чем, конечно, делятся чувствами один с другим. Св. Иосиф Волоколамский, перечисляя святых, живших до него в русских монастырях, рассказывает: «Блаженный Андроник бяше великими добродетельми сияя, и с ними бяху ученицы его Савва и Александр и чудни они пресловущии иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и инии мнози таковы же и толику добродетель имуще и толико тщание о постничестве и иноческом жительстве, яко им божественныя благодати сподобитися и толико в божественную любовь предуспевати, яко никогда же в земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и божественному свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещних вапов написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Матери и всех святых, яко и на самый праздник Светлаго Воскресения на седалищах сидяща и пред собою имуща божественныя и всечестныя иконы и на тех неуклонно зряще, божественныя радости и светлости исполняхуся, и не точию на той день, но и в прочие, дни, егда живописательству не прилежаху»68.

Смиренным (в летописи, Минеях) Рублев называется, вероятно, потому, что смирение было отличительною чертою его характера.

Как натура нежная, Рублев всецело отдавался лучшим человеческим чувствам и был искренним другом Даниила, неразлучавшимся от него до своей смерти. Трогательно повествование подлинников и летописей о взаимной привязанности и смерти Андрея и Даниила. «Преподобный отец Даниил, спостник его (Андрея), иконописец славный, зовомый Черный, с ним св. иконы чудныя написаша, везде неразлучно с ним, и зде при смерти приидоша к Москве и в обитель Спасскую и преподобных отец Андроника и Саввы и написаша церковь стенным письмом и иконы, призванием игумена Александра, ученика Андроника святаго, и сами сподобишася ту почити о Господе»69.

Умер Андрей, но симпатичный образ этой светлой личности не покидал Даниила. «Егда хотяше Даниил телеснаго соуза разрешитися, абие видит возлюбленнаго ему (прежде отшедшаго) Андрея, в радости призывающа его. Даниил же, яко виде Андрея, егоже желаше, велми радости исполнився и братии предстоящим ему исповедаше пришествие спостника его и тако в радости дух свой Господеви предасть»70.

Табл.5.

Табл.6.

Рис. 10.

В житии преп. Никона говорится: «Добродетельнии старцы и живописцы Даниил и Андрей предпомянутый присно духовно братство и любовь к себе велику стяжавше... и тако к Богу отъидоша во зрении друг с другом (т. е. на глазах один у другого?), в духовном союзе, якоже и зде пожиста»71.

Архим. Леонид в «Св. Руси» (СПб. 1891 г. № 522) говорит, что Андрей Рублев умер не позже 1424 г.; в «Книге глагол. Описание о Российск. святых» (по рукоп. XVI–XVII в.), с дополн. гр. М. Толстого, М. 1887 г., № 185, сказано, что Рублев погребен 1427 г., а у Н. Барсукова в «Источниках русск. агиографии» (СПб. 1882 г., стр. 38) и у арх. Сергия в «Св. Востоке», (М. 1876 г. II; III, 59), преставление Андрея отнесено к 1430 г.

В рук. Имп. Публ. Библ. Q. 1, № 409, л. 43 и Q. 1, № 482, л. 24 читаем: «Града Москвы святые преподобные Андрей Рублев и Даниил Черный, спостник его, иконописцы славнии быша, представишася в лето 6938 (т. е. 1430 года), положени быша в монастыре Андрониковом, ту писаша церковь» ... Если верить этому известию, то Андрей и Даниил умерли в одном и том же году, и Даниил весьма немного пережил своего друга. «Долго искал я, – рассказывает Иванчин-Писарев в описании Спасо-Андроникова монастыря72, – двух знаменитых гробов, но все мои старания были тщетны: здесь, в 1430 г., похоронены славные иконописцы Андрей Рублев и подруг его Даниил». «В Истории Российской Иерархии, – замечает Калайдович, – они названы священниками, то их могилы должны были находиться где-нибудь за алтарем соборнаго храма»73. «Как полагают (?), – говорит Собко, – Андрей и Даниил погребены под алтарем соборного храма»74). В памятниках древней письменности они называются святыми преподобными, но о канонизации их церковною властию неизвестно.

Кисти Андрея Рублева, по мнению некоторых, принадлежат фрески Успенского собора во Владимире, открытые в 1859 и 1880 году. Большинство их, располагаясь по западной стене, аркам, сводам и столбам главного и правого нефа, – являются отдельными частями одной и той же картины Страшного суда, разбросанной по разным местам. «Развернутая здесь картина, – говорит П.В. Покровский, – представляет собою такое монументальное явление, равнаго которому мы не знаем в стенописях до XVII столетия»75.

Изображен престол, на нем «евангелие, восьмиконечный крест с тростию и копием; у подножия креста – сосуд, в котором находится, вероятно, кровь распятаго Богочеловека, омывшая грехи человеческаго рода: к сосуду прикреплены праведные весы; здесь же Адам и Ева в коленопреклоненном положении; по сторонам престола Богоматерь и Предтеча»76 (см. рис. 11). Выше престола колесница Иезекииля, обычно изображаемая у ног Господа. По обеим сторонам престола возседают апостолы с раскрытыми книгами с буквами, означающими их имена (Мт., Мр., Лк., Ин. и т. д., т. е. Матфей, Марк, Лука, Иоанн), оборотившись один к другому, с жестами, – как бы рассуждают, творя со Христом суд над людьми (см. рис. 12).

Рис. 11

Рис. 12.

За апостолами тьмы ангелов, над которыми целый, так сказать, лес их жезлов с монограммами Христа; некоторые ангелы обращены друг ко другу, – среди этих тем как бы молвь, сдерживаемая благоговением и страхом, подобная рокоту волн безграничного моря. В круге из серафимов Божественный Судия, представленный в решающем моменте последнего суда: – десницею призывает праведных к наследию блаженства, а шуйцей выражает отвержение грешников. Два ангела свивают хартию, или полотно, с солнцем, луною и звездами на ней, т. е. небо. Другие два ангела трубят – один вниз, другой вверх, созывая живых и умерших на суд, и по звуку архангельской трубы земля и море отдают мертвецов (см. рис. 13).

Рис. 13.

Земля – в виде женщины с жезлом в правой руке и гробом в левой. Вокруг нее воскресающие люди в белых саванах77 и представители царства зверей, птиц и пресмыкающихся: лев, слон, пеликан, змей. Рядом море в виде женщины с длинными распущенными волосами; в правой руке у ней корабль, возле которого плавают рыбы. «По звуку тех же ангельских труб встают лики святых царей, в костюмах ветхозаветных праведников и в шапочках, и один в диадиме, лики мучеников, лики святителей в крестчатых фелонях, с короткими волосами, лики преподобных в мантиях и один в клобуке в виде колпака, наконец лики св. жен (см. рис. 14), среди которых выделяются – царица в царском одеянии и венце и преподобные в клобуках»78. Под надписью: «идут святии в рай» изображено шествие святых (см. рис. 15), которыми предводительствует апостол Петр с ключем в правой руке. Здесь же апостол Павел, со свитком в левой руке, в котором написано: «придете со мною благиих», указывает правою рукою место блаженства праведников.

Рис.14.

Рис. 15.

За апостолами, среди которых, кроме первоверховных Петра и Павла, можно отличить Иоанна Богослова, Фому, или Филиппа, – следуют праотцы и пророки79, из которых в короне царь и пророк Давид, – далее святители (из них впереди Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Николай Чудотворец), мученики, преподобные, праведные жены (с царицей – Еленой? – впереди), мужчины и женщины, угодившие Богу, хотя и не причисленные к лику святых. Благоразумный разбойник с восьмиконечным крестом – среди зеленеющих деревьев с надписью: «благоразумный разбойник свет невечерний». Рядом херувим с пламенным мечем, охраняющий райскую дверь. Блаженство праведных является в различных видах. В одном месте изображена кисть правой руки с пригнутыми к ладони пальцами: в руке праведные души в виде юных людей80 (рис. 16); в другом – лоно Авраамово. На широком возвышении среди плодовых деревьев сидят Авраам в виде старца, Исаак моложе, в виде зрелого мужа и Иаков еще более молодой81. У Авраама в пазухе души праведных82. Внизу назади несколько детских фигур в белых сорочках и золотых нимбах (рис. 17).

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис.18.

В раю Богоматерь на троне, среди двух приникающих к ней ангелов. Исаак, Иаков, детские фигуры, Богородица – с простертыми дланями: может быть, – согласно 1 ст. 46 псалма: «Восплещите руками, воскликните Богу гласом радования»... – рукоплещут для выражения небесной радости. Наконец, Ангел показывает пророку Даниилу кончину мира и грядущие события (рис. 18). В круге представлены символические фигуры четырех царств: македонского в виде грифона, вавилонского в виде медведя, римского в виде крылатого льва и антихристова в виде рогатого зверя (рис. 19).

Рис. 19.

Сверх того в этих фресках находятся изображения Введения Богоматери во храм, Сретения Господня, Крещения (изображение, – по замечанию проф. Н.В. Покровского83, – «напоминающее хорошие образцы академической живописи», и Сошествия Св. Духа на Апостолов, а также изображения святых: Авраамия затворника, Артемия Селевкийского, Антония Великого, Феодосия Великого, царя Давида, прор. Исаии и некот. др.

Предположение о происхождении этих фресок в XII в., – когда был построен Андреем Боголюбским Успенский собор (1158–1160), – или, по крайней мере, во время князя Всеволода едва ли может быть признано основательным в виду многочисленных пожаров (1185 г., 1237 г.) в соборе, о которых рассказывает летопись. «Вероятно, – замечает проф. П.В. Покровский, – огонь не пощадил и живописей, если он уничтожил металлические вещи»84.

По мнению гг. Толстого и Кондакова, «самый стиль росписи, высокия фигуры, детальное мелкое письмо, а также различные подробности, например, головные уборы (?) святых, идущих в рай, указывают на XV век»85. Но по стилю заключать о позднейшем происхождении рассматриваемых фресок довольно рискованно. Понятие о стиле более или менее неопределенное, и суждения о памятниках древности по стилю обыкновенно носят субъективный характер. Сказавши, что «более верным признаком позднейшего происхождения рассматриваемых фресок служит стиль росписи: стройныя фигуры изображенных здесь святых, тонкия черты лиц, тщательность и чистота отделки, а также головные уборы цариц, идущих в рай напоминают лучшую Московскую иконопись XIV–XV века», – проф. Н.В. Покровский признает в то же время, что «по одним признакам стиля не всегда легко определить столетие, а тем более полустолетие»86, и это доказывает на примере.

Покойный проф. И.Д. Мансветов, также на основании стиля, признавал в этих фресках произведение позднейшее – иконописцев Строгановской школы. «Нет сомнения, – писал он, – что между этими фресками сохранилось и древнее письмо, может андреевскаго времени, но в картинах страшнаго суда виден уже позднейший стиль и некоторые иконографические признаки ясно указывают на приемы строгановскаго письма. Древняя живопись тут, очевидно, подновлена»87. Но существование особой Строгановской школы более, чем сомнительно88.

Относя рассматриваемые фрески «не к первоначальной росписи, а позднейшему поновлению 1408 года», гг. Толстой и Кондаков говорят: «Известно, что в 1408 году собор был росписан (хотя частию) известным иконописцем Андреем Рублевым и некиим Данилой», которые, «вероятно, придерживались сохранившейся (?) росписи, если не в письме (?), что во все времена мало обычно, то в сюжетах и отчасти в самом характере (?), что было не трудно, так как живопись XV века тесно была связана с фресками ХIII–XIV веков»89.

На том основании, что летописные сказания сохранили известия только о росписании собора в XII и XV веке, конечно, нельзя полагать, чтобы других росписей в этом соборе не было. Та роспись Троицкого собора в Троице-Сергиевской лавре, над которою трудился Рублев с Даниилом и др., «вельми различными подписаньем удобривше ту, могуще зрящих удивити всех», подверглась следующим переменам, известным по документальным данным: «В 1635 году, по завещанию боярина Богдана Михайловича Нарышкина, Троицкий собор вновь росписан; в 1777 году стенопись Троицкаго собора возобновлена на сумму, ассигнованную из Государственной Коллегии Экономии, мастерами из духовнаго звания, именно священниками и диаконами. В 1834 году и, через двадцать лет, в 1854 году церковное росписание опять потребовало обновления и совершено лаврскими иконописцами»90.

Если, как видно отсюда, стенописи требовали поновления иногда через двадцать лет, то, конечно, и роспись Успенского собора во Владимире производилась не только в ХII и XV веке.

Почти полное отсутствие на рассматриваемых фресках святых из русских (можно указать здесь только одного в лике мучеников) не служит ли основанием к предположению о происхождении этих фресок до XVI–ХVII века, когда большинство русских святых были канонизованы? Палеографические данные некоторых надписей указывают на XII–XIV век.

Тем не менее даже в том случае, если бы эти фрески относились к XV веку, именно к 1408 году, нельзя утверждать, что они письма Андрея Рублева. Летописец, повествуя о росписании собора в 1408 году, первое место в этой работе отводит не ему, но Даниилу, которому они и могут принадлежать.

Эти фрески в 1880–83 году были реставрированы мастером H.М. Сафоновым под наблюдением особой коммиссии при Московском Археологическом Обществе, председателем которой был Ив. Егор. Забелин. Как бы искусна ни была реставрация, она все-таки должна привнести в них нечто новое, изменить несколько их характер.

Во Владимире же при реставрации Димитриевского собора в 1837–1844 году открыты фрески, которые, по мнению некоторых91, исполнены или возобновлены Андреем Рублевым в начале XV века. Но упоминая о росписании Даниилом и Андреем Успенского собора, летописные сказания не говорят о росписании ими собора Димитриевского.

Кисти Андрея Рублева, по мнению некоторых (Иванчина-Писарева), стенопись собора в Московском Симоновом монастыре и церкви Рождества Пресвятыя Богородицы на сенях92, – мнение ни на чем не основанное. Про церковь Рождества Богородицы на сенях из летописей известно только, что ее росписывали Феофан грек и Симеон Черный с учениками.

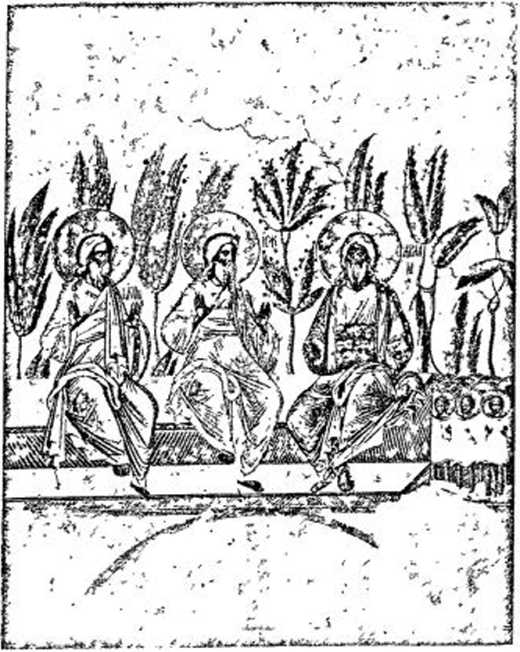

В Троице-Сергиевой лавре приписывается Андрею Рублеву местная икона Святой Троицы, – может быть, та самая, которую он написал по повелению преподобного Никона «в похвалу отцу Сергию». Композиция самая простая: три ангела с жезлами в левой руке, сидят за столом, на котором яства: плоды (виноград), сосуд в виде водосвятной чаши. Средний из них благословляет (двуперстно) кушания и как бы читает молитву или говорит, тогда как другие слушают. Фигуры ангелов стройные, изящные, положения их грациозные. Икона, вообще, художественная (рис. 20).

Рис. 20.

Отзывы о ней восторженные. «Она, – пишет Иванчин-Писарев, – являет в себе один из лучших, цельнейших памятников Византийского искусства; ибо стиль рисунка и самаго живописания кажет в ней цветущее время онаго»93. А вот отзыв о ней проф. Шевырева: «Письмо Византийское превосходное. Необычайная красота и грация разлиты по этим ликам (трех ангелов), чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение (?). Все три ангела с любовию склоняют друг к другу головы и составляют как бы одно нераздельное целое, выражая тем символически мысль о любвеобильном единении лиц Пресвятыя Троицы. Когда смотришь на величавыя и прекрасныя иконы Греческого стиля, тогда приходит на ум: уж не содействовали ли мы его искажению, даже и в так называемой Строгановской школе, которая удалилась от величия типов греческих, от красоты очертаний и пустилась в мелочи, в складочки одежд и в посторонния архитектурныя украшения»94.

Этот образ «обложен золотом и драгоценными камнями в 1600 г. царем Борисом Феодоровичем. На большом изумруде высечено изображение Святой Троицы. Три цаты золотыя приложены царем Михаилом Феодоровичем в 1626 г.»95; Об иконе Святой Троицы письма Андрея Рублева упоминают отцы Стоглавого собора. На вопрос царя: «У Святой Троицы пишут перекрестие ови у среднего а иные у всех трех, а в старых письмах и в греческих подписывают Святая Троица, а перекрестья не пишут ни у единаго, а ныне подписывают у среднего Iс Христос да Святая Троица, и о том разсудити от божественных правил како ныне то писати» (гл. 41, вопр. 1), – отцы собора отвечали: «Писати живописцем иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочии пресловущии живописцы и подписывати Святая Троица, а от своего замышления ничтоже претворяти»96.

В Кирилло-Белозерском монастыре в соборе «местный храмовой образ Успение Пресвятыя Богородицы писан Андреем Рублевым и, может быть, еще при жизни преподобного Кирилла. В описных книгах Кириллова монастыря 1621 г. значится: «Образ местной (в соборе) Успения Пресвятые Богородицы Рублева письма», и проч. Описание оного там во всем сходно с нынешним, кроме привесок. То же в описн. книге 1635 года и 1668 г. Еще ранее в приходорасходной тетради об устроении ризы в 1614 г. на икону преп. Кирилла, писанную св. Дионисием, сказано: «да у Успения Пречистые Богородицы от Рублеваго письма взять репей злат»97. Композиция иконы Успения следующая (см. рис. 21).

Рис. 21.

Апостолы совершают погребение Пресвятой Девы, при чем один кадит, другой лобызает пречистое тело усопшей. За ними видны женщины, присутствующие при погребении. Над гробом Иисус Христос, явившийся с ангелами принять душу Своей Матери; на Его руках ее душа в виде младенца. Пред гробом ангел мечем отсекает руки жидовину Аффонию за попытку опрокинуть гроб98. Над Спасителем, в небесах, Богородица (по успении) на престоле с двумя предстоящими ангелами. – По сторонам, над палатами, в сопровождении ангелов, несутся на облаках апостолы, чтобы присутствовать при успении Богородицы99. «Икона сия украшена на свету и по полям серебряным позолоченным окладом»; такие же, но позднейшей работы (около 1760 года), ризы на Спасителе, Богоматери и святых; на венцах, цатах жемчуг и драгоценные камни. Дска длиною 2 арш. 1 верш., шириною 1 арш. 9½ вершка»100.

В Твери в Троицкой Затьмацкой церкви есть икона с надписью, что она письма Рублева. Это изображение ветхозаветной Троицы. За столом, на котором три чаши, ножи, вилки, сидят три ангела, крылья которых густо прописаны золотом. Справа среднего ангела Авраам, слева же Сарра с чашами в руках.

Сзади палаты, горы и дуб. Перед столом отрок режет тельца. Над ангелами надпись: «Святая Троица». Внизу иконы, слева от зрителя: «Пис(ь)мо сии образ бывшего Государева ма(с)тера Мо(с)ковскаг(о) Рублева».

Надпись эта позднейшая, о чем свидетельствуют палеографические данные. Рублев назван в ней государевым мастером: едва ли, однако, можно доказать существование «государевых мастеров» в XIV– XV веке. Икона носит следы многочисленных починок.

О ней в журнале 66-го заседания Тверской ученой Архивной коммиссии 23-го октября 1897 года читаем: «Признаком древности иконы служит, между прочим, то, что дерева, на котором икона написана, почти нет(?); оно истлело, а оставшияся пустые места залиты воском. О.В.И. Некрасов предполагает, что так как Троицкая Затьмацкая церковь была приписана к Троицко-Сергиевой лавре (?), то икона могла быть написана по заказу лавры» (стр. 7). Но даже в случае справедливости этого предположения вопрос, – Рублев ли писал икону, остается нерешенным.

Н. Иванчин-Писарев нашел несколько Рублевских икон в Коломне и Коломенском уезде. О церкви Зачатия св. Анны в Коломне он сообщает: «В этом храме множество древних икон; есть образы Византийцев и две или три кисти знаменитого Андрея Рублева. О последних я заключил так, помня стиль и отделку этого иконописца, коего образцы, в весьма малом числе, сохранились от времени, пожаров, поновлений». – Опять, следовательно, заключение по стилю! О Никольской церкви с. Федоровского, Коломенского уезда, Н. Иванчин-Писарев говорит: «В иконостасе стоит икона Успения Богоматери, писанная на золоте Греческими художниками или нашими древнейшими их подражателями. Есть предание, что она кисти знаменитого Андрея Рублева, коего произведения были драгоценностию иконохранилищ царских. Она украшена богатою золотою ризою и каменьями, с вложенными в ея дску многими частицами святых мощей, которыя помещены в гроб успшей Богоматери. Рисунок изящный; тоны колеров удивительно сохранились. Эта икона была благословением от царя Алексия Михайловича сыну боярина Федора Ивановича Шереметьева Алексею Феодоровичу, при вступлении его в брак». Мог ли, однако, такой любитель и ценитель искусства и икон, каким был царь Алексей Михаилович, уступить жениху или новобрачному Шереметьеву или кому другому икону письма Рублева? – Про икону св. Димитрия Солунского в Спаской церкви в Коломне Иванчин-Писарев замечает: «Не писал ли ее Рублев или один из его учителей»101?

Архимандрит Леонид указывает иконы Рублевской кисти в Звенигородском уезде. «По дошедшим до меня слухам, – писал он, – в церкви села Введенскаго (Першино тожь) есть икона Спаса Нерукотвореннаго, по преданию письма блаженнаго Андрея Рублева.

Для окончательного заключения по этому предмету надобно было бы сравнить икону села Введенскаго с тою, которая находится в церкви бывшаго села Новоспасского (тоже г. Головиных); так как другое предание считает сию за подлинную икону письма Рублева (написанную в благословение родоначальника г. Головиных, князя Хаврина), признавая впрочем, что древний оклад Введенской иконы был прежде на иконе Новоспасской» 102.

В «Указателе Церковно-Археологическаго музея при Киевской духовной академии» (сост. Н.П. Петров, 2-ое изд., Киев 1897 г., стр. 49) читаем: «№2550 – копии с икон четырех святителей – Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Чудотворца Николая, Архангела Михаила и Богоматери, в одной рамке, снятыя с подлинников, приписываемых кисти Андрея Рублева, знаменитаго иконописца времен Димитрия Донского от древняго иконостаса Боголюбскаго собора во Владимире, находящихся ныне в имении графа Шереметева, селе Васильевском, работы Подклюшникова». В Филаретовской коллекции, приобретенной в этот музей от купца Сорокина, № 4457 – «Спаситель поясной благословляющий, с Евангелием, на котором написано: «Не убойся мое малое стадо», Рублева XV в.» («Указатель музея», стр. 154).

А.Н. Андреев в книге «Живопись и живописцы» (СПБ. 1857 г., стр. 472) говорит: «Одно из произведений Рублева находилось недавно у покойнаго графа А. Н. Мусина-Пушкина, но где оно теперь неизвестно». Но мнение о принадлежности этой старинной иконы Андрею Рублеву опровергнуто И.П. Сахаровым103.

В «Древностях Российскаго государства» помещен снимок с иконы святых Макария Египетского и Макария Александрийского (рис. 22), о которой читаем: «Наследственное предание выдает сию икону за произведение кисти знаменитого в свое время Андрея Рублева; теперь она принадлежит Московскому мещанину Даниле Андрееву» (Отд. 1, Μ. 1849 г., стр. 23).

Рис. 22.

«У Семена Кузмича, бывшаго настоятеля Преображенскаго кладбища в Москве, – говорит Ровинский («Русския народныя картинки», т. IV, СПб. 1881 г., стр. 650), – была икона Софии Премудрости Божией, по преданию письма Андрея Рублева, с четырьмя ангелами (вместо шести); Богоматерь и Предтеча держат, каждый, по клейму с изображением Спасителя. У Николая Михайловича Постникова, как видно из каталога его собрания (М. 1890 г.), не мало икон (№№ 111, 112, 113, 137, 138, 919), о которых он «заверное полагает, что оне письма Андрея Рублева XIV в.» (рис. 23, 24 и 25). Рублевские иконы указываются и в собрании Андрея Михайловича Постникова (рис. 26, 27 и 28; см. В.И. Успенский. «Переводы с древних икон из собрания А.М. Постникова». СПб. 1899 г. №№ 1–3).

Рис. 23.

Рис. 24.

Рис. 25.

Рис.26.

Рис.27.

Рис. 28.

Почему эти иконы приписываются гг. Постниковыми Андрею Рублеву, – сказать трудно. Выставленное на иконе, из собрания А. М. Постникова, у Крестителя двуперстие, и притом весьма отчетливое, не указывает ли на происхождение ее во время споров о двуперстии и триперстии, когда защитники старины и сами лично и на иконах у святых выставляли два перста в настойчивое поучение о необходимости креститься двумя, а не тремя перстами? Наконец, в нашем издании: «Образцы древне-русской иконописи. Переводы из собрания М.В. Тюлина. СПб. 1899 г.» помещен (табл. VII) перевод с подписью: «Рисунок со Ондрея Рублева». Подпись позднейшая, – может быть, даже XIX столетия (рис. 29).

Рис.29

В большинстве случаев основанием к тому, чтобы приписывать те или другие иконы Андрею Рублеву, служит, как кажется, сравнительно высокое их художественное достоинство, а преимущественно желание владельцев видеть в своих руках творение великого иконописца.

По замечанию Собко, «нашему иконописцу приписывали все древние образа»104, подобно тому, как, по замечанию одного западного писателя, «все древния иконы Богоматери работы византийских мастеров приписываются на востоке Св. Луке»105.

«У Рублева, – предполагает Снегирев, – были ученики и подражатели: от сего многие образа, писанные в подражание ему, слывут Рублевыми»106.

Буслаев говорит, что «Андрей Рублев из школы Сергия Радонежскаго более консервативной, чем другия, особенно в Новгороде и Пскове, под влиянием запада»107. Но откуда известно, что была особая школа Сергия Радонежского?

Рублев, – по словам Иванчина-Писарева,– «едва ли не один в то время умел соединить мысль и чувство, приличные моменту, в самых мелких, почти миниатюрных изображениях, коими он украшал иконы с житием»108.

По замечанию Снегирева, «рисунок в иконах Рублева строгий и отчетливый, раскраска, хотя твердая и бойкая, но плавная и тонкая, или, как говорят иконники, облачная: темною она кажется сколько от преобладания вохры и санкиря, столько и от олифы. На сильных местах не нанесена белилами, но пущена в тонкую тень. По своему стилю Рублев был верным Византийской школе». По поводу же иконы святых Макария Египетского и Макария Александрийского Снегирев говорит: « Как из этого образа, так равно из других известных под именем Рублевых, можно судить о рисунке и раскраске в школе его, запечатленной характером Византийскаго и Корсунскаго стиля. При своей неправильности, сильный и твердый его рисунок высказывается в резких чертах; колорит же вообще единообразен и мрачен, но плавок и плотен: тон строго подчинен идее.

Отчетливость, тонкость и чистота отделки свидетельствуют об искусстве и ловкости приемов, а точное согласование изображаемых лиц с преданиями православной церкви обнаруживает в художнике основательное знание ея учения и древностей»109.

Однако на основании каких именно икон Иванчин-Писарев и Снегирев характеризуют письмо Рублева, и действительно ли все эти иконы Рублевские?

Голословною также представляется следующая характеристика произведений Рублева, сделанная проф. А.П. Голубцовым и повторенная г. Новицким: «Оставаясь верным задачам церковной живописи, Рублев оживил монотонность пошиба (?) и привнес в иконопись ту художественность исполнения, которою отличались потом лучшия произведения московской кисти, близко соприкасавшияся с этой стороны с иконами так называемого строгановского письма»110.

Приемы иконописания в древней Руси не благоприятствовали обнаружению индивидуальных особенностей художника. Здесь господствует начало артели, в которой личность исчезает, как часть в целом. Как мы видели, Андрей Рублев всю жизнь работал с Даниилом и другими (Феофаном, Прохором с Городца). При такой совместной работе, трудно, конечно, разграничить произведения одного мастера от произведений другого: работа общая и произведения общие.

С другой стороны, если бы известная икона была написана, несомненно, Андреем Рублевым, – даже и в этом случае с течением времени от поновлений она могла измениться до неузнаваемости.

Несомненно, что Андрей Рублев стоял во главе возрождения русской иконописи после упадка вследствие монгольского погрома, как преподобный Алимпий был первым русским иконописцем.

В конце XIV и начале XV в., при недостаточности художественных сил в России, здесь работают греки: русское иконописание как зародилось от греческого искусства, так и возраждалось под его воздействием. Русские иконописцы являются помощниками, учениками греческих, и уже это одно свидетельствует о сходстве в их направлении. Таким образом, Андрей Рублев следовал византийскому направлению. Недаром, поэтому, все приписываемые ему иконы, не смотря на резкие различия между ними в типах, композициях, колорите, – одного и того же византийского стиля.

Нельзя, однако, думать, что Андрей был простым копиистом византийских образцов и не внес чего-либо нового в русское иконописание. Против такого предположения летописные известия о чрезвычайном восхищении современников пред его иконами, об уважении к нему, как к живописцу необыкновенному. Страстно преданный делу художник, каким представляется Андрей Рублев, не мог, конечно, ограничить свою работу простой копировкой. Работая в духе греческом, он в тоже время начинал новое направление, которое вырождалось из византийского и господствовало в России XV–XVII столетия.

Глубокое чувство благочестия и беззаветная преданность святому искусству впечатлительной души Андрея должны были передаваться «в вещественных вапах» на предметах благочестия – святых иконах его кисти. Но не совсем справедливо мнение, что «в глубоком понимании задач иконописи и в религиозно-благоговейном отношении к предмету своих постоянных занятий и заключалась вся сила необыкновенного авторитета, каким пользовалось имя этого художника у современников»111. Авторитет Рублева нельзя объяснить только его благочестивою настроенностию. На Руси не мало было иконописцев, причисленных к лику святых, но ни один из них не имел такого авторитета, как Рублев. Несомненно, что он был не только благочестивым, но и талантливым художником. С его произведениями в иконопись вносилась живая струя горячей веры и любви симпатичной, очаровательной личности, недюжинной духовной силы из среды русского народа... При недостаточности иконописцев и после упадка искусства в XIII и начале XIV века талант Рублева был особенно заметен, как блеск огня тем ярче, чем сильнее темнота.

Замечательно, что в то время, когда на севере Европы в холодной Московии работал Андрей Рублев, под вечно голубым небом Италии трудился художник, во многих отношениях весьма похожий на Рублева. Это Фра-Анжелико (или Фиезоле). Подобно Андрею, он был также монах (принадлежал к числу доминиканцев в Фиезоле). Он один из видных представителей Умбрийской школы, которая осталась не без влияния на Рафаэля. Прежде, чем начать писать икону, Фра-Анжелико падал на колена с молитвою и не мог представить себе Христа распятого на кресте, не обливаясь слезами. В его работах, наивных и трогательных, сказывается нежность его натуры, горячая вера, искреннее чувство. Смирение было отличительною чертою Анжелико. На предложение ему занять кафедру архиепископа во Флоренции, он ответил, «что этот сан более подходящий отцу Антонию Pierozzi, – благочестивый его собрат по монастырю, действительно, после отказа Анжелико, сделанный архиепископом Флорентинским. Насколько строго хранил Анжелико обеты своего монастыря, свидетельствует следующий факт. Видя Анжелико изнуренным от поста, папа велел ему есть мясо, но брат Иоанн (Анжелико) ответил: «Я не имею на то разрешение от приора». Преклоняясь пред авторитетом настоятеля, брат Иоанн забывал при этом о верховенстве в католической церкви римского первосвященника. Фра-Анжелико жил в 1387–1455 годах. Параллель между ним и Андреем Рублевым показывает, что тогда еще находились глубоко благочестивые иконописцы, как на севере, так и на юге Европы, на некоторое сродство русского иконописания и итальянской живописи того времени.

Влияние таланта Андрея Рублева в истории русского искусства было громадное. По словам летописи, как мы видели, произведениям кисти Рублева удивлялись не только современники, но и потомки их. Иконы его письма признавались выдающимися и всегда ценились весьма дорого. В некоторых духовных завещаниях государей,(?) – говорит Иванчин-Писарев, – означаются иконы дела или письма Рублева»112 «А преподобного отца нашего государя игумена Иосифа сам, господине Ионе, помнишь, – пишут Волоколамские иноки старцу Ионе Голове: – сколько книг с собою принесе и святых икон... четыре иконы, три Рублева письма Андреева»113. Как передается в житии преподобного Иосифа Волоколамского (1515 г.), он, желая примириться с Тверским князем Феодором Борисовичем, «начать князя мздою утешати, и посла к нему иконы Рублева писма и Дионисиева»114. Разумеется, для «утешения князя мздою» требовалась весьма ценная вещь. В 1547 г. был пожар в Москве, в Благовещенском соборе, – и «Деисус Андреева письма Рублева сгорел» говорит летописец115. Видно, что летописцу весьма жалко икону Андреева письма Рублева. Так высоко ценились произведения Рублевской кисти, что об утрате их считали нужным заносить в летописи, как о событии, имеющем большую важность и общественное значение. Стоглавый собор, на котором председательствовал митрополит Макарий, сам иконописец, – запретив «описывать Божество от самосмышления и своими догадками», повелел «держаться с превеликим тщанием образцов древних иконописцев», особенно «Андрея Рублева». «Преподобный Андрей Радонежский, – говорится в одном подлиннике, – писаше, многия святыя иконы чудны зело» (т.е. удивительно хороши) «и украшены»116. Другой подлинник говорит: «Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многия св. иконы написал – все чудотворные» (это едва ли не высшая похвала, какой может удостоиться иконописец), «яко же пишет о нем в Стоглаве св. чуднаго Макария митрополита, что с его письма писати иконы, а не своим умыслом»117. Особенности кисти Рублева, с течением времени, становились все неопределеннее, но, с потерею индувидуальных особенностей, он в сознании древне-русского иконника сделался синонимом идеального изографа, идеалом. «Как афонская школа иконописи считала за лучшее подражать пресловутому Мануилу Панселину, которого признавала своей главой, так для древнерусского иконописца в одном имени Рублева сливалось все то лучшее, к чему он стремился в своем искусстве»118.

Произведения гениальной кисти Рублева, слившись с произведениями других русских иконописцев, потонувши, так сказать, в море русской иконописи, способствовали ее развитию, процветанию. Это был тот «мал квас, который квасит все смешение», исчезая в нем. Элементы красоты, внесенные в русское искусство даровитым монахом, конечно, не пропали, не умерли, но, как все истинное, прекрасное, доброе, живы и действенны до настоящего времени. Кто знает: может быть, ими мы восхищаемся и в произведениях современных художников, сумевших передать их?

* * *

Древности Российского государства. Отд. 1, М. 1849 г., стр. 24–25.

Вероятно, на основании этого Снегирев говорит, что Рублев, «пребывая в послушании у преподобного Никона, в его присутствии, изобразил лик (?) Пресвятой Троицы» (Древности Рос. госуд. Отд. 1, ΧΧVIII). Но выражение «при себе» может означать не «в присутствии» св. Никона, но при его жизни.

Буслаев, Очерки, II, стр. 379.

Сборник общества древне-русского искусства на 1873 г., стр. 119.

Новгородские летописи. СПб. 1879 г. стр. 243; Кн. Степенная, I, 512.

Полное собрание русских летописей, т. XI, СПб. 1897 г., стр. 157.

Ibid. стр. 172.

Никон. III, 257; Соф. врем. I, 405.

Полное собр. летоп, т. V, стр. 257; ср. Полн. Собр. рус. лет. т. VIII, стр. 81–82.

Полн. собр. лет. т. VI, стр. 138.

Полн. собр. лет. т. VI, стр. 138.

Чтения в общ. ист. и др. 1847 г. № 7, Смесь, стр. 12.

Буслаев, Очерки, т. II, стр. 880.

Полное собр. лет. т. VI, стр. 138, ср. Иосифа Волоцкого Сказание вкратце о святых отцах, Чт. в общ. ист. и др. росс. 1847 г. №7, Смесь, стр. 12.

Житие препод. Сергия, М. 1856.

Спасо-Андроников, М. 1842 г., стр.42.

Труды и летописи общества истории и древн. Российских, ч. III, кн. II 1827 г., стр. 46.

Собко, Словарь, стр. 169.

Труда VI археологического съезда в Одессе, т. III, Одесса, 1887 г., стр. 300.

Ibid.

В этой группе или одни только женщины (Проф. Н.В. Покровский, Очерки памятников христианской иконографии, СПб. 1900 г., стр. 828), или же мужчины и женщины в одинаковом виде, как они изображаются в руце Божии и лоне Авраамове. У Кирилла Транквиллиона в поучении «на преставление верного человека – о воскресении общем всея вселенныя» (Учительное Евангелие, ч. 2-ая) читаем: «Егда услышат глас Сына Божия, абие оживут и изыдут от гробов. Тогда вси приидут в един возраст и меру, в нейже бе сотворен Адам... яко мнози от святых о семь реша». Не изобразил ли художник на этих фресках воскресающих мертвецов в том возрасте и мере, в которых создан Адам, обыкновенно изображаемый в раю безбородым?

Проф. Н.В. Покровский. Очерки памятников христианской иконографии, стр. 323.

По предположению Усова и проф. И.Д. Мансветова, изображенные здесь за апостолами праведники в колпачках – волхвы (Прибавления к творениям св. отец за 1883 г.). Но в таком случае среди сонмов святых, идущих в рай, – апостолов, мучеников, святителей, преподобных, – не оказалось бы сонма, обычно следующего за апостолами, – пророков и праотцев, из которых многие (Мелхиседек, Аарон, Самуил, Захария) изображаются в колпачках. Более, нежели вероятно, что юноша с кудрями в колпачке (фригийской шапочке) – не волхв, но пророк Даниил.

Изображая так райское блаженство, художник не заслуживает, кажется, упрека (Очерки памятников христианской иконографии, стр.324; ср. Толстого и Кондакова. Русския древности, вып. VI, СПб. 1899 г., стр. 62) в буквальном понимании библейского выражения: «Праведных души в руце Божии». Он только символически изобразил райское блаженство, посредством подобия, заимствуя его из Священного Писания. Иначе, не прибегая к подобиям, изобразить райское блаженство человек не в состоянии.

Все-таки его нельзя назвать «юным», как называют Толстой и Кондаков (Русские древности в памятниках искусства, вып. VI, стр. 62): борода Иакова чуть ли не длиннее бороды Авраама.

Народная поговорка: «Как у Бога (или: у Христа) за пазухой» (Пословицы русского народа. Сборник Даля. Изд. Общ. любит. ист. и древн. российских. М. 1862 г., стр. 79), – не стоят ли в связи с подобным представлением райского блаженства? Не принял ли народ Авраама за Саваова или Иисуса Христа?

Очерки, стр. 321.

Ibid, стр. 319.

Русские древности, в. VI, стр. 60.

Очерки, стр. 320 и 378.

Прибавление к творениям св. отцев за 1883 г., кн II, стр. 540.

См. В.И. Успенского Очерки по истории иконописания. СПб. 1899 г., стр. 31 и след.

Русские древности, стр. 60.

Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Μ. 1865 г., стр. 17; ср. герои. Павла Краткое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Μ. 1790 года, стр. 10.

Строганов, Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме. М., 1849 г., стр.12; ср. Очерки памятников христианской иконографии, стр. 816.

Московский Наблюдатель, журнал энциклопедический, ч. XIX, М. 1888 г.

ст. Вечер в Симонове, примеч., стр. 92; Спасо-Андроников, стр. 43.

День в Троицкой лавре. М. 1840.

Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, ч. I, М. I850 г. стр. 13–14.

А.В. Горский. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевы лавры, с прилож. архим. Леонида, ч. М. 1879 г.; Снегирев. Троицкий собор, церковь преп. Никона и келия преп. Сергия. М. 1854 г., стр. 7.

По изданию (2-ое) 1887 г., стр. 79.

Архим. Варлаам. Описание историко-археологическое древностей и редких вещей, находящихся в Кирилло-Белозерском монастыре, М. 1859 г., стр. 11, 87–88; Саввантов П.И. Оружейная палата Кирилло-Белозерского монастыря по описным книгам 1668 года. СПб. 1851г., стр. 2; Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь, т. 1, стр. 104.

«Эта подробность, – замечает Н. В. Покровский, – появляется в русских памятниках сравнительно в позднее время» (Сийский иконописный подлинник вып. III, стр. 140). Ф. И. Буслаев говорит: «На иконе Успения, перенесенной во второй половине XI в. в Киево-Печерский храм Успения греческими мастерами из Цареграда, жидовина с подробностями известного чуда – еще нет; потому что это чудо относится собственно к другому эпизоду события (?) и только в последствии было присовокуплено к этому иконописному сюжету». Но в той же самой статье Буслаева упоминается об изображении Успения в миниатюрах IX–X в., где «архангел Михаил отсекает руки у неверующего иудейского жреца» (Сборник на 1866 г. издан. Общ. древне-русск. искусства, стр. 103 и 76). Чудо с Аффонием представлено в изображениях Успения на саккосе митроп. Фотия, – + 1431 г., – (см. Указатель для обозрения Московской патриаршей ризницы, составленный архиеп. Саввою, изд. 4-ое, М. 1868 г., табл. IV), на храмовой иконе в Новгородском Софийском соборе, – «писана в XIV в. и возобновлена в 1706 г. и частию в 1899 г.» (Священник А. Конкордин. Описание Новгородского кафедрального Софийского собора. Стр. 18).

По мнению Буслаева, детали изображения Успения – архангел, поражающий Аффония и несомые на облаках апостолы «вошли в иконопись из апокрифических сказаний» (Сборник на 1866 г., стр. 76 и 102). Но почему не предположить заимствования этих деталей из богослужения на 15 августа, где говорится как о поражении Аффония (тропарь 2-ой третьей песни канона, 4-ый кондак акафиста), так и о прибытии апостолов на облаках (слава и ныне, на Господи воззвах, 1-ый тропарь 5-ой песни канона, слава и ныне на хвалитех)?

Архим. Варлаам. Описание историко-археологическое... стр. 12.

Прогулка по древнему Коломенскому уезду. М. 1843 года, стр. 150, 66 и 149.

Сборник общества древне-русского искусства на 1873 г., стр. 115.

Художественная газета 1841 г., № 22, стр. 4.

Словарь, стр. 168.

М. Beulé, de l’institut, Revue des deux mondes, 1861 an. 15 octobre, p. 816.

Древности Росс. госуд. Отд. 1, стр. 24.

Общие понятия о русск. иконописи, ст. в Сборнике Общества древне-русского искусства на 1866 год, стр. 8.

Прогулка по древнему Коломенскому уезду, стр. 150.

Древности Рос. госуд. Отд. 1, стр. XXIX и 25.

Душеполезное Чтение за 1897 г. ст. проф. Голубцева: Из истории древне-русской иконописи, стр. 13; ср. Новицкого А. История русск. искусства, вып. V, М. 1900 г., стр. 323–324.

Новицкий. Там же, стр. 323–324.

Вечер в Симонове, стр. 92.

Чтен. Моск. Общ. Люб. Дух. Просв. 1865 г. т. II, прилож., стр. 40.

Никон, лет. V, стр. 14.

Сахаров. Исследования о русском иконописании. М. 1850 г. приложения, стр. 14.

Буслаев. Очерка, т. II, стр. 379.

Голубцев А.П. Из истории древне-русск. икон., стр. 12–13.