Доклад В. Ю. Мурзина и Д. С. Серенко (г. Сочи) был зачитан на II научной конференции «Святейший Синод в истории российской государственности», на секции «Миссионерская деятельность Святейшего Синода и православные братства». Конференция, посвященная 300-летию учреждения Святейшего Правительствующего Синода, состоялась 12 ноября 2021 года (г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека).

Вступительное слово докладчика. Напомню слушателям, что одной из древнейших территорий современной России, где появилось христианство, является Черноморское побережье Кавказа и современного Сочи. По преданию, именно здесь проходил миссионерский путь апостола Андрея Первозванного. Православная история Сочи началась давно, но ее очередной виток наступил после присоединения территории современного Сочи к Российской империи. Адрианопольский мирный договор 1829 года после окончания русско-турецкой войны послужил началом российской истории освоения этих мест. После окончания Кавказской войны 21 мая 1864 года на территории Сочи стала устраиваться церковная жизнь и появились новые миссионеры и священнослужители.

Миссионерская деятельность присуща Церкви от начала ее основания, и хотя в древности миссионерство не имело определенных четких форм и параметров, оно существовало в тех или иных формах евангельского благовестия и служения людям.

Синодальный период деятельности Русской Церкви ознаменовал себя многими событиями и свершениями. Географическое расширение Российской империи как христианского – православного – государства требовало от церковного ведомства – Святейшего Правительствующего Синода активной работы по просвещению народов. Так появляются просветители Сибири и Дальнего Востока, а позднее – Аляски и Японии. Миссионерская деятельность становится не только фактической, но и начинает приобретать свои черты и особенности, а также системный подход и характер.

Вместе с тем на фоне в целом успешной внешней церковной миссии – обращения нехристиан в Православие – в религиозной жизни российского общества появляются проблемы, связанные с расколом и сектантством, и возникает насущная потребность во внутренней миссионерской работе, направленной на исцеление расколов и избавление от суеверий. «Внутренняя миссия как особый епархиальный институт борьбы с расколом возникла в 1828 году: император Николай Павлович повелел Синоду учредить противораскольничью миссию в Пермской губернии, он же указал состав миссии и способы ведения миссионерского дела. К николаевским мерам пресечения сектантства и раскола относился запрет строить молитвенные дома, ссылка “совратителей”; непокорных отдавали в солдаты. Собственно миссионерская деятельность развивалась крайне медленно» [5].

Святитель Филарет (Дроздов) отмечал, что идея миссионерства еще мало развита в Российской Церкви, и рекомендовал заняться централизацией и расширением миссионерской деятельности. Митрополит Филарет прекрасно понимал необходимость миссии, оказывал поддержку и помощь миссионерам, ведшим проповедь среди языческих народов: архимандриту Макарию (Глухареву), святителю Иннокентию (Вениаминову). В 1861 году святитель Филарет указывал: «…в наше время между теми, которые называются верными, немало таких, которые нуждаются в учении оглашенных и, к большому прискорбию, это встречается между людьми, которые более других имеют притязание на просвещение. Доказательства сего видны и в книгах, и в образе жизни» [6, с. 45]. Таким образом, «митрополит утверждал, что и для православных нужны своего рода миссионеры» [5].

На этом фоне появляются первые епархиальные братства, которые брали на себя миссию просвещения народа, занимались активной печатной деятельностью, устраивали публичные беседы с раскольниками для изобличения их заблуждений и т. п. Как правило, во главе таких братств стояли архиереи или же архиереи попечительствовали о них при председательстве лиц в духовном сане, а иногда и мирян. В некоторых случаях братства прибегали к помощи полицейских мер государства там, где сектанты проявляли особую активность и вносили соблазн, увлекая в свои ряды православных. Однако в 1905 году в церковной политике российского государства «был сделан поворотный шаг». Именной Высочайший Указ, данный Сенату, от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости» поставил миссионеров перед необходимостью пересмотра всего дела миссии [см.: 5]. Первый пункт указа требовал «признать, что отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий, причем отпавшее по достижении совершеннолетия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, какое оно для себя избрало» [7, с. 237–238].

В этих новых для Российской империи условиях религиозной жизни появляются подвижники православной веры, основывающие свою деятельность на делах милосердия и душепопечительства, а православные братства, несмотря на свою общественную самоорганизацию, становятся надежной опорой для священноначалия Российской Церкви и государства, заботясь о духовном просвещении и патриотизме.

В 1885 году была учреждена Сухумская епархия Грузинского экзархата Православной Греко-Российской Церкви, в состав епархии вошли церковные организации новообразованной Черноморской губернии с ее административным центром в Новороссийске. Основные заботы о духовном просвещении и образовании в тот период легли на плечи церковных деятелей. Так, епископ Сухумский Агафодор (Преображенский) за два года своего управления епархией открыл 22 школы, по его инициативе была учреждена церковно-археологическая комиссия. Именно епископ Агафодор освящал отстроенный в 1891 году первый в Сочи собор во имя Архангела Михаила. Когда позднее епископ Агафодор был переведен на Ставропольскую кафедру, он возглавил Ставропольский отдел Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), под эгидой которого продолжал заниматься духовным и научным просвещением своей паствы.

Большую роль в просветительной деятельности на Черноморском побережье начала XX века играли именно православные братства, которые были основаны в Сухуме (Александро-Невское), Сочи (Свято-Николаевское) и Анапе (Свято-Осиевское). Эти братства помогали в организации школ, строительстве храмов, печатной деятельности для духовного и исторического просвещения.

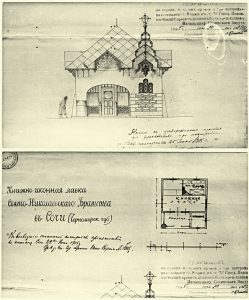

Председатель Сочинского Свято-Николаевского братства Павел Амплиевич Россиев трудился на светском и церковном поприщах. Он радел о просвещении населения, благотворительности, борьбе за трезвость, сохранении истории Черноморского побережья. На Хлудовской стороне Сочи возник комитет по постройке церкви и школы. В феврале 1912 года комитету был отведен участок земли из бывших имений В. А. Хлудова, где намечалось устройство церкви, строительство приюта и школы [см.: 1, л. 9, 12]. Храм был обустроен на развалинах бывшего хлудовского винного завода. Уже в декабре 1913 года при этом храме начало свою деятельность основанное П. А. Россиевым Сочинское Свято-Николаевское братство [см.: 9, с. 219–223], а в мае 1914 года храм был освящен [см.: 3, с. 3].

П.А. Россиев становится председателем совета братства, а священник Евгений Ивановский – его секретарем. В состав братства входят как простые люди, так и именитые сочинцы, такие, как начальник Сочинского округа Ф. И. Яников, устроительница первой сочинской больницы М. Н. Зиновьева, Е. А. Кушлянский и другие неравнодушные жители города. Братство ведет обширную и разностороннюю деятельность – от служения делу народного просвещения до благотворительности и борьбы за трезвость. С начала Первой мировой войны братчики собирают средства для помощи малоимущим семьям офицеров и солдат, убывших на фронт, отправляют на фронт собранные денежные средства и необходимое вещевое имущество, помогают обустройству лазаретов для раненых офицеров и солдат.

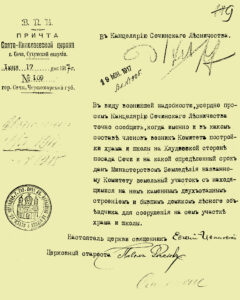

Следует отметить, что обширная деятельность Сочинского Свято-Николаевского братства была известна далеко за пределами Сочи. В 1915 году почетным членом братства становится обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер, почетный член ИППО. В 1916 году указом последнего Российского самодержца императора Николая Александровича Романова храм братства во имя святителя Николая Чудотворца на Хлудовской стороне получает статус самостоятельного прихода с назначением причта «из священника и псаломщика» и жалования ему из казны [см.: 8, с. 196–197]. Эти исторические факты свидетельствуют о признании деятельности сочинского братства на высоком государственном уровне.

Главной своей задачей Сочинское Свято-Николаевское братство считало сохранение чистоты Православной веры и духа патриотизма перед вызовами революционных перемен, сектантства и нигилизма, усиливавшихся в обществе того времени. Павел Россиев видел социальное и миссионерское служение братства основными средствами борьбы за души людей в обществе, погружавшемся в сумерки материалистических теорий и учений.

В декабре 1914 года начинается выпуск журнала «Известия Сочинского Свято-Николаевского братства», главным редактором которого становится П. А. Россиев. В октябре 1916 года усердием братства на старой базарной площади (ныне улица Поярко) открывается первая на побережье часовня-книжница в помощь распространению религиозно-нравственной и научно-образовательной литературы, для книжной торговли братства. Освящает часовню отец Евгений Ивановский в сослужении священников собора Архангела Михаила, после чего Павел Россиев произносит речь о важности и значении книжного дела и просвещения в целом. Вместе с отцом Евгением Ивановским Павел Россиев принимал участие и в открытии грузинской библиотеки, где им также была произнесена речь о значении этого события [см.: 4, с. 39].

Особо следует вспомнить о бессменном председателе совета Сочинского Свято-Николаевского братства – Павле Амплиевиче Россиеве, который отдал делу братства все свои силы и остался верен ему даже до смерти (в сентябре 1920 года П. А. Россиев был арестован в Сочи «советской властью» по обвинению в редактировании статей контрреволюционного характера и 12 октября того же года Черноморским ЧК приговорен к расстрелу).

Павлу Россиеву приходили многие благодарственные письма и от военных чинов с фронта, и от епископата, управлявшего Сухумской епархией, и от светских лиц разного звания. Однако главным свидетельством христианского достоинства и активной социальной позиции Россиева стало его участие как мирянина от Сухумской епархии в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. Известно, что на этом соборе после весьма длительного перерыва, т. н. Синодального периода, вновь избирается Патриарх всея Руси Тихон (Белавин). Участие в Поместном соборе – это большая честь, и случайным людям ее оказать не могли. Кроме того, имя Павла Россиева известно в числе участников Русского Церковного собора 1919 года на Ставрополье [см.: 10]. На этом соборе была учреждена Кубанская епархия Русской Православной Церкви.

Кроме социально полезной и миссионерско-просветительной деятельности, Павел Россиев от лица возглавляемого им Сочинского Свято-Николаевского братства заботился о сохранении исторического наследия: древних храмов, могил героев Отечества, занимался краеведением, ратовал о создании исторического музея в Сочи, был инициатором празднования памятных дат, установления патриотических памятников. Нет никаких сомнений в том, что участие гражданского общества в жизни государства имеет большое значение. Видный государственный деятель Российской империи И. Л. Горемыкин, почетный член ИППО, закончивший трагически свои дни жизни в Сочи на заре разбушевавшейся революции, некогда писал о земском самоуправлении, сторонником которого он являлся: «Основой действительной силы государства, какова бы ни была его форма, есть развитая и окрепшая к самостоятельности личность; выработать в народе способность к самоустройству и самоопределению может только привычка к самоуправлению, развитие же бюрократии и правительственной опеки создает лишь обезличенные и бессвязные толпы населения, людскую пыль» [цит. по: 2, с. 85]. (В декабре 1917 года в Свято-Николаевском храме священник Евгений Ивановский отпевал семью Горемыкиных, убиенных в Сочи. Есть воспоминания, что люди при отпевании зажигали свечи, а потом некоторые на домашних дверях выжигали ими кресты, так как считали страстными.)

Значение деятельности Сочинского Свято-Николаевского братства трудно переоценить. Его просветительная работа и благотворительное служение вполне отображены в журнале «Известия Сочинского Свято-Николаевского братства», издававшемся братством один-два раза в месяц с декабря 1914 года. Темы публикаций этого журнала остаются актуальными и сегодня, они лишены сугубо идеалистического восприятия церковной жизни, будучи не только благоповествовательными, но и на «злобу дня». Годовые комплекты номеров «Известий Сочинского Свято-Николаевского братства» (1914–1916) сохранились в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ). В журнале описываются все значимые исторические события становления и деятельности братства.

Нет никакого сомнения в том, что братство было делом необходимым в Сочи тех лет, и труды его досточтимых участников еще найдут свое место в исторической памяти не только сочинцев, но и всех неравнодушных к истории россиян.

Валерий Мурзин, Денис Серенко (город Сочи)

Источники:

- Сочинский городской архив (СГА). Ф. 10. Оп. 1. Д. 172.

- Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000.

- Освящение храма во имя свт. Николая на Хлудовской стороне // Сочинский листок. Сочи, 1914. № 404. 6 мая. С. 3.

- Серенко Д. С. Павел Россиев в судьбах Сочи начала XX в.: У истоков социальной и культурной жизни города // Сочинский краевед. Сочи, 2019. С. 38–41.

- Слёзкина О. В. Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии (по мат-лам журнала «Миссионерское обозрение» за 1896–1916 гг.)

- Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под ред. преосвящ. Саввы, архиеп. Тверского и Кашинского: В 7 т. СПб., 1887. Т. 5. Ч. 1.

- Полн. собр. законов Российской империи: Собр. 3-е. T. 25. 1905. СПб., 1908.

- Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Св. Правительствующего Синода Грузино-Имеретинской Св. Синода конторе об открытии прихода при Николаевской церкви пос. Сочи // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1916. № 7. 1 апр. С. 196–197.

- Учредительное собрание Св.-Николаевского братства в Сочи // Там же. 1914. № 6. 15 марта. С. 219–223.

- Юго-Восточный Русский Церковный собор 1919 г. / Сб. док. под ред. Ю. А. Бирюковой. М., 2018