III. Метод изучения русской иконописи. – Источники иконописного предания

Из предыдущего обозрения явствует, что важное значение нашей иконописи в истории христианского искусства состоит не в художественном исполнении, а в иконописных сюжетах, данных церковным преданием и в большей или меньшей чистоте сбереженных историей Русской иконописи, и объясненных и определенных Иконописными Подлинниками. С точки зрения устарелых эстетических теорий, ограничивающих историю искусства развитием внешней формы, нашей иконописи отказали бы в историческом значении, и нашли бы немыслимым самое понятие об истории Русской иконописи. Но с той точки зрения жизненного отношения искусства к истории развития идей, с которой современные ученые западные открыли неистощимое богатство материалов в искусстве древнехристианском и даже в его варварской форме Романского стиля, и наша иконопись не только подучит право на должное к себе внимание, но и займет видное место между этими фактами в истории христианских идей, состоя с ними в тесной связи, и присовокупляя к общему развитию церковного искусства характеристические черты русской национальности.

Самым существом Русской иконописи – держаться церковного предания – определяется исходный пункт в методе ее изучения, то есть, приведение в ясность этого художественно-религиозного предания. Наши предки, как мы видели, очень сбивчиво говорят об этом предании: то указывают на каких-то древних мастеров, то на Греков, то на приделы Цареградского храма Св. Софии, то на какие-то греческие миниатюры и другие завозные образцы. Для древних иконописцев было достаточно этих неопределенных указаний; потому что на самой практике, по заведенной рутине, предание ими наблюдалось. Но в наше время, когда приведены в известность, изданы и оценены по достоинству важнейшие памятники древнехристианского искусства вообще и некоторые Византийского стиля, естественно представляется сам собой вопрос: многое-ли и что именно в предание Русской иконописи заимствовано из общего достояния древнехристианского искусства вообще и из Византийского в особенности? А для этого должно привести в известность самые источники искусства и объяснить их содержание и стиль. Но чтобы удержаться в пределах авторитета, принятого нашей иконописью, надобно это предание определить известным периодом времени, Подлинники нам указывают на последнюю эпоху этого периода, именно на разделение церкви на Восточную и Западную в IX в.; следовательно, по смыслу этого указания, все произведение церковного искусства, предшествующие разделению церкви, где бы они ни возникли, на Востоке или на Западе, в Византии или в Риме, Милане, Равенне, Арле, Ахене, равно могут дать содержание нашему иконописному преданию. Если это так, то история нашей иконописи, по сродству источников, должна составлять одно нераздельное целое с историей христианского искусства до IX в. включительно. Но мы уже не можем с такой наивной исключительностью, как наши предки, смотреть на само производство церковных вещей, и отвергать их потому только, что они были сделаны не православными. Мы знаем, что западное искусство, при многих отклонениях, многое и удерживало из общих церковных преданий, даже до XIII и XIV столетий. Следовательно и эти позднейшие данные в рассуждении Русского иконописного предания опущены быть не могут. Сверх того, мы знаем также, что на западе в течение трех столетий после разделения церкви много художественных произведений сделано было мастерами греческими; например, мозаики в Сицилии и в Венецианском соборе Св. Марка, XI и XII столетий. В Италии до XIII в. было так сильно влияние греческое, что по старинному преданию, всю живопись итальянскую до Чимабуэ привыкли называть Византийской. Следовательно, все что в западном искусстве соединено с названием Греческого или Византийского, имеет неоспоримое право быть также введено в область русского иконописного предания.

Такую же неопределенность представляет нам период времени русского иконописного предания и в отношении своего раннего предела, от которого он должен вести свое начало. Нашим древним иконописцам не могло придти в голову затруднять себя этим вопросом: для них готовое Византийское предание было тем данным, которое они полагали себе в основу; и, довольствуясь фактом, действительным на Руси в древности, от XI до XIII в., или более воображаемым и возведенным в идеал, в позднейшие столетия в школах Новгородской, Строгановской и Московской, они не имели ни нужды, ни научных средств определить себе составные элементы этого факта в их историческом развитии. Напротив того, теперь, когда мы знаем, сколько потерпело видоизменений церковное искусство от первых веков Христианства и до разделения церкви в IX в., вопрос о русском иконописном предании значительно усложняется. Основываясь на том, что наши Подлинники ссылаются на иконные украшения Софии Цареградской и называют самого строителя этого храма Юстиниана, мы имеем полное право расширить период иконописного предания на три столетия слишком, то есть, от VI до IX в. Но можем ли не присовокупить к этому периоду и V-го столетия, когда в противодействие учению Нестория, с особенным блеском выразилось чествование Богоматери, торжественно укрепленное постановлениями Ефесского собора («0 г.), и когда были во имя Богородицы сооружены и украшены мозаиками – в Цареграде храм Богородицы Влахернской и в Риме Базилика Либериева (Maria Maggiore)? Восходя в древность далее, мы не исключим из этого периода и знаменитый в истории христианского просвещения IV век, век великих Отцов Церкви и равноапостольного основателя Византии, послужившей для русского искусства живой связью с первыми веками Христианского предания. Наконец, дойдя таким образом до первоначальных источников христианского искусства времен Мучеников, имеем ли право мы, русские, возвести свое церковное искусство, столько древнее в своих основах, к этому общехристианскому преданию в иконописных и пластических украшениях великих кладбищ Св. Мучеников и первых христиан, или должны отказаться от этих сокровищ искусства и религии, предоставив их западу, потому только, что сквозь обаяние Византийского авторитета наши предки ничего не могли усмотреть дальше в глубине Христианской древности, и, по своему отчуждению от западной церкви и от всего западного, не знали и не догадывались о художественных источниках первобытной, гонимой церкви, сохранившихся в катакомбах и в других памятниках на западе, и преимущественно в Риме? Если история христианского искусства на западе, несмотря на свой принцип развития новых элементов, все же возводит свои ранние основы к этим первобытным источникам; то тем естественнее предъявить на них свои права искусству восточному, которое по своему принципу держится предания и его сохраняет, строго очищая его от всякой новизны.

Таким образом, источники иконописного предания в историческом их развитии делятся на три главные периода: период древнехристианский, в памятниках искусства первых веков церкви гонимой, в ее представителях, Св. Мучениках, до Константина Великого; потом период полного расцвета Христианского искусства в Церкви, заявляющей свое всемирное господство и торжество, от IV в. и до VIII-го, давшего новое направление церковному искусству, проверенному богословской критикой и очищенному в следствие распрей и прений иконоборческих; и наконец, последний период начинается со времени Седьмого Вселенского Собора Никейского, на котором, в 787 г., в опровержение иконоборцев, окончательно утверждено чествование икон живописных и отвергнуто употребление икон скульптурных в виде статуй. Впрочем иконоборческое движение не прекращалось около ста лет и потом, и не могло не оказывать своего действия на судьбу христианского искусства, вызывая иконопочитателей на богословские о нем рассуждения, имевшие задачею очистить его и подчинить церковному авторитету: так что эти два столетия, VIII и IX, ознаменованные борьбой за церковное искусство, составляют ту эпоху брожения, из которой выработался в иконописи стиль собственно Византийский, и тем своеобразнее он определился, что иконоборчество, имевшее своим поприщем Восток, мало оказало влияния на судьбу церковного искусства на Западе, Цветущее время для третьего периода продолжается до XII в., с которого начинается постепенное падение стиля Византийского под стеснительным и односторонним влиянием монастырским.

Все эти три периода, составляя одно нераздельное целое в художественно-религиозном предании, отличаются большим или меньшим преобладанием того или другого из двух составных элементов христианского искусства, то есть, элемента художественного, наследованного от античного искусства, и элемента религиозного, в своем развитии более и более подчинявшегося богословскому учению. Чем древнее христианское искусство, тем больше господствует в нем элемент художественный, и чем больше оно принимает характер стиля Византийского, тем больше подчиняется богословию. Чем искусство древнее, тем больше в нем свободы творчества и поэтического воодушевления, и чем позднее, тем больше сковано оно догматами учения. Потому период серединный, от Константина Великого до иконоборчества (от IV до VIII в.), надобно признать цветущим временем христианского искусства, когда оно, с одной стороны, еще не успело утратить изящество своей античной формы, а с другой, воодушевляемое творчеством в свободе верования торжествующей Церкви, оно еще не стеснялось условными правилами, наложенными на него потом, в следствие богословских прений, имевших целью оградить церковное искусство от еретических в него вторжений. Потому-то наши иконописные Подлинники и возводят иконописное предание к этому периоду, и именно к VI в., т. е. ко времени сооружения Св. Софии Юстинианом. Период третий, несмотря на перевес богословского элемента, все же на столько был связан в Греции исторической последовательностью явлений с предыдущим, что имел возможность по преданию сохранить первобытное изящество древнехристианского искусства в стиле Византийском, в ту варварскую эпоху, от IX до половины XII в., когда церковное искусство на западе дошло до крайнего безобразия. Ясно, следовательно, что Русь, будучи связана своей историей с Византией, была счастливее других современных ей средневековых народов, когда в X и XI в. могла она почерпнуть церковное искусство из самого лучшего в то время источника, в Византии. Потому не меньшего внимания заслуживает в наших Подлинниках расширение иконописного предания источниками этого периода, представителем которых назван Менологий императора Василия (989–1025).

Так как русское церковное искусство составляет отрасль собственно Византийского, от X или точнее от XI в., то, само собой разумеется, что оно состоит в ближайшей связи с источниками этого времени и позднейшего, нежели с источниками двух первых периодов, и сверх того ближе ко второму периоду, нежели к первому.

Историческое развитие христианского искусства всех трех периодов имеет своей целью точнейшее определение христианских типов и сюжетов. Чем далее в древность, тем меньше индивидуальности в святых личностях и меньше развития в изображении священных событий. В искусстве первых четырех веков, сохранившемся в живописи катакомб и в скульптуре саркофагов, еще не определились, ни типы Христа и Богоматери, ни подробности Евангельских событий: и притом из этих событий берутся только те, которые представляют идею искупления с стороны светлой, торжественной, в чудесах Христа, в поклонении Ему и в Ей спасительном учении, а не те, где искупление является в страданиях, неповинной смерти и в распятии. Все эти последние сцены развились уже в последствии. Искусство времен христианских Мучеников не знает мученичества и страданий, и не умеет их изображать. Все в этом искусстве ясно и торжественно, все направлено к любви и утешению, и в живописи подземных кладбищ и в начертаниях надгробных плит на могилах мучеников. Нет изображений ни костров, на которых сжигались мученики, ни орудий мучения, ни намеков на преследования. Только Иона, извергаемый из пасти кита, или Даниил, чудесно сохраняемый между львами – символически дают разуметь о торжестве мученичества, и, удаляя мысль от ненависти к преследователям, подают мученикам новую силу страдать и молиться. Потому самые мученики являются только в виде величавых фигур, торжественно простирающих руки для молитвы. – В древнейших памятниках Христос изображается юным и безбородым, редко с бородой; иногда, в виде Доброго Пастыря, несет на плечах агнца, или в пастушеской сцене, стоит между двумя овечками; иногда с жезлом в руке совершает чудеса: претворяет воду в вино, воскрешает Лазаря; обыкновенно один, без исторической обстановки целого события. Это только намеки на лица и события, а не точное и подробное изображение их. Это не художественные типы, а символы. Древнехристианский художник, хорошо владея техникой античного искусства, но не умея обнять во всей обширности и глубине идеи новой религии, разными символическими намеками хочет только навести мысль молящегося на предметы, не доступные изображению. То изобразит он Христа под античной формой Орфея, укрощающего зверей звуками своей музыки, то под символом агнца, который с жезлом в своей лапе совершает чудесное умножение хлебов или воскрешает Лазаря, то под символом рыбы и т. п. Сопоставление событий Ветхого и Нового Завета составляет для художника самое удобное средство для выражения сомкнутого в себе самом круга его понятий, не развитого анализом подробностей. Грехопадением первых человеков намекает он на искупление, Ноем в ковчеге – на крещение и на Церковь христианскую; Даниилом во рве между зверями, тремя отроками в пещи, или Иовом на гноище – на страсти Господни; Ионой в чреве кита – на воскресение Иисуса Христа; Ильей, возносящимся на небо в колеснице – на вознесение Спасителя и т. п. Не затрудняя себя ландшафтом, для краткости, изображает он предметы внешней природы олицетворенными, то есть, горы, реки, море, города, солнце, луну – в виде человеческих фигур, в которых нельзя не усмотреть ясных следов античных типов божеств; точно также как идеи и тайны христианского учения представляет в условно принятых формах, каковы: агнец (искупительная жертва), голубь (символ Духа Святого), рыба (Иисус Христос47) и душа (окрещенная крещением), павлин (воскресение), феникс (воскресение и бессмертие) и много др. Таким образом, главнейшая задача, выполненная искусством первых веков христианства, состоит в создании Христианской Символики, которая вошла в основание нового искусства всех времен, а в нашей иконописи сохранилась и доселе48.

Во втором периоде, воображение художника, не стесняемое боязнью преследования, освободившись от мрака и таинственных катакомб, являет себя во всем блеске мозаических изображений, выступающих иногда на золотом поле, в великолепных храмах торжествующей церкви. Оно уже не гадательно только намекает на священные лица и события, но в ярких образах запечатлевает их на стенах и сводах, на удивление и поклонение верующих. Типы Христа, Богородицы, Пророков, Апостолов, Мучеников, некоторых Отцов Церкви, определяются в их индивидуальных, характеристических чертах; события Ветхого и Нового Завета развиваются в подробных изображениях и разнообразятся по свободе творческого вдохновения, еще не сдержанного ни прениями еретиков, ни богословской цензурой. Наконец, в третьем периоде, иконописные сюжеты, очищенные богословской критикой, получают свой окончательную форму, несколько видоизменяемую впрочем в разных, так называемых, переводах, или редакциях. С этих пор точное сохранение в иконописи установленных типов – обязывает художника уже не творить вновь, не изобретать, и неуклонно следовать преданию в копировании прежних образцов, согласно с следующими предписаниями одного из актов, читанных на втором Никейском Соборе (787 г.), в защиту иконописи против иконоборцев: «не изобретение (ἐφεύρεσις) живописцев производит иконы, а ненарушимый закон и предание Православной Церкви (θεσμοθεσία καὶ παράδοσις) – не живописец, а святые отцы изобретают и предписывают: очевидно им принадлежит сочинение (διάταξις), живописцу же только исполнение (τέχνη)»49. Именно это самое правило положено в основу и русской иконописи и наших иконописных подлинников. Типы святых личностей и иконописные сюжеты даются преданием, и только внешнее исполнение принадлежит иконописцам, то есть, часть «техническая» (τέχνη), понимаемая в обширном значении слова, то есть, рисунок, колорит и т. п.

Возведение нашей иконописи к ее источникам в ясности обнаружится в кратком перечне их по разрядам, который, за отсутствием в нашей литературе художественнo-археологических руководств, мы почли необходимым здесь приложить.

I. Стенная живопись в Римских катакомбах. Она простирается до XI в., и даже позднее, но имеет свое собственное значение только до Константина Великого, то есть, в первые века церкви, и особенно во II и в III столетиях по Р. X., когда гонимые христиане спасались в этих подземных жилищах, в которых они собирались для молитвы и общения, и которые служили им и местом погребения около святочтимых останков Св. Мучеников. Так как в стенах катакомб устраивались места для покойников (loculi), или вдоль коридоров, или в нишах под аркой (arcosolium), в особых покоях, назначенных для погребения (cubiculum), и так как этот погребальный характер господствует во всех помещениях этих подземных переходов, то для живописи преимущественно назначались своды, архитектурному очертанию которых подчинялось распределение живописных изображений. Несколько разных сюжетов, сближенных между собой по символическому значению, обыкновенно составляют одно целое, размещенное в кругах, полукружиях и в других геометрических фигурах, на которые разбита поверхность свода с его спусками и верхние части стены, описываемые арками. В середине – круг или четырехугольник, в спусках, кругом его, полукружия. Например, в катакомбах Св. Маркеллина и Петра: в середине, в четырехугольнике Добрый Пастырь, юношеская фигура в короткой тунике, с агнцем на плечах; у ног по стоящей овечке. На спусках в полукружиях: Ной в ковчеге с голубицею, которая принесла ему масличную ветку, Христос у Силуамской купели, в которой стоит расслабленный. Даниил стоит между двумя львами. Авраам собирается принести в жертву Исаака. Или, в катакомбах Св. Каликста: в середине в кругу: Орфей игрой на арфе сзывает к себе зверей и птиц. На спусках плафона: Даниил между львами, Моисей источает из скалы воду, Давид с пращей и Христос воскрешает Лазаря. Иногда на спусках, вместо полукружий, четырехугольники. Например, в катакомбах Понтиана: посреди в кругу Добрый Пастырь; в четырех четырехугольниках на спусках – четыре времени года: весна под видом дитяти с лилиею в одной руке и с зайцем в другой. Лето под видом жнущего жатву. Осень под видом виноградаря, приставляющего к дереву лестницу. Зима под видом человека, греющегося у огня, с зажженным факелом в руке. Если живопись расположена в нише или в полукружии, описанном аркой, то это полукружие разделено линиями на отделы. Например, в катакомбах Св. Агнесы, в двух концентрических полукружиях: в нижнем посреди молящаяся фигура (orans), направо от зрителя пять мудрых дев с светильниками, налево трапеза (ἀγάπη). В верхнем полукружии: посреди, над молящеюся фигурой – Добрый Пастырь; на спусках: направо – Даниил между львами, налево – Адам и Ева по сторонам Древа Познания добра и зла. Или, в катакомбах Св. Маркеллина и Петра: в нижнем полукружии молящаяся женская фигура между деревьями и двумя мужчинами, к ней обращающимися. В верхнем полукружии: над моляющейся – в маленьком круге: Ной в ковчеге с летящей голубицей: на спусках полукружия: направо Адам с Евой по сторонам Древа Познания, налево – Моисей, источающий жезлом из скалы воду. Между линиями, отделяющими эти сюжеты, пустые пространства наполняются изображениями птиц, зверей, гениев, ваз, сосудов, гирлянд и других украшений в античном стиле. События, как замечено выше, изображаются кратко, одними намеками; например, ковчег Ноя, как в живописи катакомб, так и в древнейших рельефах, представляется в виде ящика, такого узкого, что может вместить только одного Ноя, который поднимается из него по пояс. Иногда этот ящик стоит на лодке. иона изображается обнаженным, даже в сцене, когда лежит или сидит под смоковницею. Тоже и Даниил во рву обнаженный, а не в фригийском костюме, как принято было в последствии, и как потом в нашей иконописи. Одежда с полосами, или источниками, или по обеим сторонам от плеч, или посреди, от груди, и до самого низа. Эти полосы приняты в древне-Византийском искусстве, и оттуда перешли к нам. Особенно характерны часто встречающиеся изображения молящихся, в длинных одеждах, с распростертыми руками: это или Св. Мученики и Мученицы, или изображения похороненных христиан над их могилами, иногда, может быть, олицетворение молитвы и гонимой Церкви времен мученичества. Молитвенная поза этих фигур с распростертыми руками, иногда горизонтально, иногда приподнятыми, как молятся наши священнослужители, встречается в Византийском искусстве, как в раннем, напр., на фресках в храме Св. Георгия IV в., в Солуне, так и в позднейшем, напр., в мозаическом изображении Богородицы в Киево-Софийском соборе на Нерушимой стене XI в., или в храме Чефалу в Сицилии XII в. Та же древняя молитвенная поза удержана в изображении Знамения Богородицы. Нет сомнения, что наши иконописцы для изображения Св. Мучеников могли бы многим воспользоваться в этих молящихся фигурах катакомб, так как эти поэтические, величавые фигуры, относясь ко времени самых Мучеников, передают нам современный им костюм и самое настроение духа. Относительно техники, живопись катакомб служит ближайшей связью искусства христианского с античным, от которого оно наследовало изящный вкус и натуральность. Очерк бойкий, колорит живой и яркий, как в живописи Геркуланума и Помпеи. – Для наглядного знакомства прилагается здесь в снимке часть стены с сводами из катакомб Св. Агнесы (рис. 7), из капеллы, так называемой Агапы, левая сторона. Внизу часть стены под полукружием с изображением ионы под смоковницею и Ноя в ковчеге с голубицею; выше часть свода, с изображениями на его спуске. – Моисея, источающего из скалы воду, и молящейся фигуры, которая стоит между двумя овцами. Здесь же приложены снимки Доброго Пастыря из катакомб Маркеллина и Петра (рис. 8), и Орфея из катакомб Св. Калликста (рис. 9)50.

Рис. 7. Живопись свода в катакомбах Св. Агнесы

Рис. 7. Добрый Пастырь (из катакомб Свв. Марцеллина и Петра)

Рис. 9. Орфей (из катакомб Св. Калликста)

II. Рельефы на саркофагах. Это четырехугольные ящики из камня, преимущественно из мрамора, для захоронения покойников, шире и выше нынешних гробов, и с отвесно спускающимися стенками, а не откосными. Хотя употребление их восходит до времен язычества, но от первых веков христианства сохранилось больше надгробных плит, нежели саркофагов: это плиты с надписями, любопытными по содержанию, и с немногими очерками символического характера, изображающими то павлина, голубя, петуха, пальмовую ветку, то олицетворение райской реки в виде человеческой фигуры, то молящуюся фигуру, с распростертыми руками, как в живописи катакомб. Что же касается до большей части лучших саркофагов, то они, относясь к IV в., предлагают уже дальнейшее развитие иконографии, сравнительно с древнейшею живописью катакомб. Саркофаги украшены рельефами, высокими или плоскими, иногда со всех четырех сторон, иногда с трех, по обыкновенно с одной передней. Рельефы на саркофаге, все вместе взятые, редко изображают одно общее им всем событие, но представляют целый ряд кратких эпизодов, из одной, двух или трех фигур. Эти эпизоды не состоят между собой в видимой связи, и часто помещаются рядом – один из Ветхого, другой из Нового Завета; но все они вместе стремятся к выражению одной общей идеи. Располагаются они в один или в два ряда. Иногда каждый эпизод отделяется колонкою, так что весь саркофаг представляется колоннадою, увенчанной архитравом; иногда эпизоды размещаются в полукруглых нишах, под арками, или под тупыми углами, и тогда все вместе взятые имеют вид храма с несколькими абсидами или конхами, которые на саркофагах и изображаются в виде раковин, с чем вполне согласуется употребляемый до селе архитектурный термин – конха (concha, κογχη). Когда рельефы, расположенные между колоннами в нишах или под фронтонами, идут в два ряда, один под другим; тогда саркофаг имеет вид как бы двухъярусного иконостаса. Кроме рельефов из Священного писания, иногда, в самой сeредине саркофага, помещаются, в большем размере изображения в нем погребенных, или других каких либо лиц, обыкновенно двух фигур, по пояс, в кругу в виде щита или раковины – в форме, заимствованной от портретов античного искусства (imagines clypeatae), и впоследствии, как увидим, принятой для изображений Христа по грудь. Иногда вверху по углам саркофага помещаются маски в античном стиле. В саркофагах господствует тот же параллелизм между Ветхим и Новым Заветом, как и в живописи катакомб;но объем сюжетов из Евангелия шире, особенно в сценах, предшествующих страстям Господним, к которым искусство уже приближается, но все еще не смеет и не умеет их изображать. Так очень часто встречаются изображения Христа, задерживаемого воинами в Гефсиманском саду, отрекающегося Петра с петухом, Пилата, умывающего руки. Господствующий тип Христа – юношеская, идеальная фигура, без бороды, с длинными волосами, изящно закинутыми назад, в тупике и тоге, перекинутой через одно плечо и подхваченной под другую руку.

Для ближайшего знакомства с этими важными памятниками для истории христианского искусства предлагается здесь описание некоторых из самых замечательных из них.

1) Саркофаг префекта Юния Басса (Junius Bassus) 359 г. Рельефы только с передней стороны; расположены в два ряда; верхние разделены колоннами, под горизонтальным архитравом: нижние тоже между колоннами, но частью под арками в виде раковины, частью под тупыми углами фронтона, вперемежку. По пяти отделов в каждом ряду. В верхнем ряду: в среднем рельефе Христос восседает на престоле с свитком в руке; в ногах у него обнаженная мужская фигура с бородой, по грудь, в руках держит покрывало, спускающееся с головы: это олицетворение небесной тверди, на которую Христос полагает свои ноги. По сторонам его стоят Апостолы Петр и Павел. Направо (от зрителя) в двух рельефах Христос перед Пилатом, умывающим руки. Налево в одном рельефе отречение Петра, и, наконец, в крайнем жертвоприношение Исаака. В нижнем ряду: в среднем рельефе, под Христом, восседающим на престоле: Христос, на осляти въезжающий в Иерусалим. Направо в двух рельефах: Даниил между львами, и Апостол Петр, ведомый в темницу; налево – тоже в двух: Адам и Ева по сторонам Древа Познания, с атрибутами труда, предопределенного им по изгнании из Рая для снискания пищи и одеяния: около Адама сноп жита, около Евы – ягненок, для обозначения прядения шерсти. Наконец, в последнем – Иов на гноище, юношеская фигура, без бороды; около еще две фигуры. Для христианской символики особенно важен этот саркофаг по украшениям, наполняющим пустые углы, образуемые арками нижнего ряда, над барельефами. В этих углах под видом агнцев изображены Христос и другие священные лица в некоторых сценах, обычных для искусства того времени; а именно: агнец жезлом извлекает из скалы воду (Моисей), и получает скрижали от десницы Господней (он же); агнец в пещи (намек на трех отроков в Вавилонской пещи); агнец возлагает свой лапку на другого агнца, на которого сходит с неба Дух Божий (Иоанн крестит Иисуса Христа); агнец с жезлом умножает хлебы, воскрешает Лазаря (Иисус Христос). Снимок со средней части саркофага см. на рис. 10.

Рис. 10. Саркофаг Юния Басса 359 г.

2) Саркофаг консула Аниция Проба, или саркофаг Проба и Пробы, 395 г. Рельефы со всех четырех сторон, в один ряд, разделенные колоннами, в нишах под сводами из раковин. На передней стороне, в среднем из пяти отделов, изображен Христос, стоящий на горе, из которой изливаются четыре Райские реки: Тигр, Евфрат, Фисон и Нил, в ознаменование источника жизни и спасения, исходящего от Христа. В левой руке держит Он свиток, а в правой крест, украшенный драгоценными каменьями, четырехконечный, в виде посоха, доходящего до земли, с коротким перекрестием в самом верху: изображение, в высокой степени важное для истории христианских древностей (снимок см. на рис. 11. Во всех прочих отделах всех трех сторон саркофага, изображены стоящие Апостолы и ученики Христа, попарно. На задней стороне три рельефа: в среднем – две стоящие фигуры, мужская и женская, вероятно, Проб и Проба; по сторонам пустые четырехугольники, наполненные извивающимися желобками в виде латинского S (strigiles), а по оконечностям, тоже между колоннами под арками, по одной стоящей фигуре.

Оба эти саркофага из Ватиканских катакомб.

Рис. 11. Саркофаг Аниция Проба 395 г.

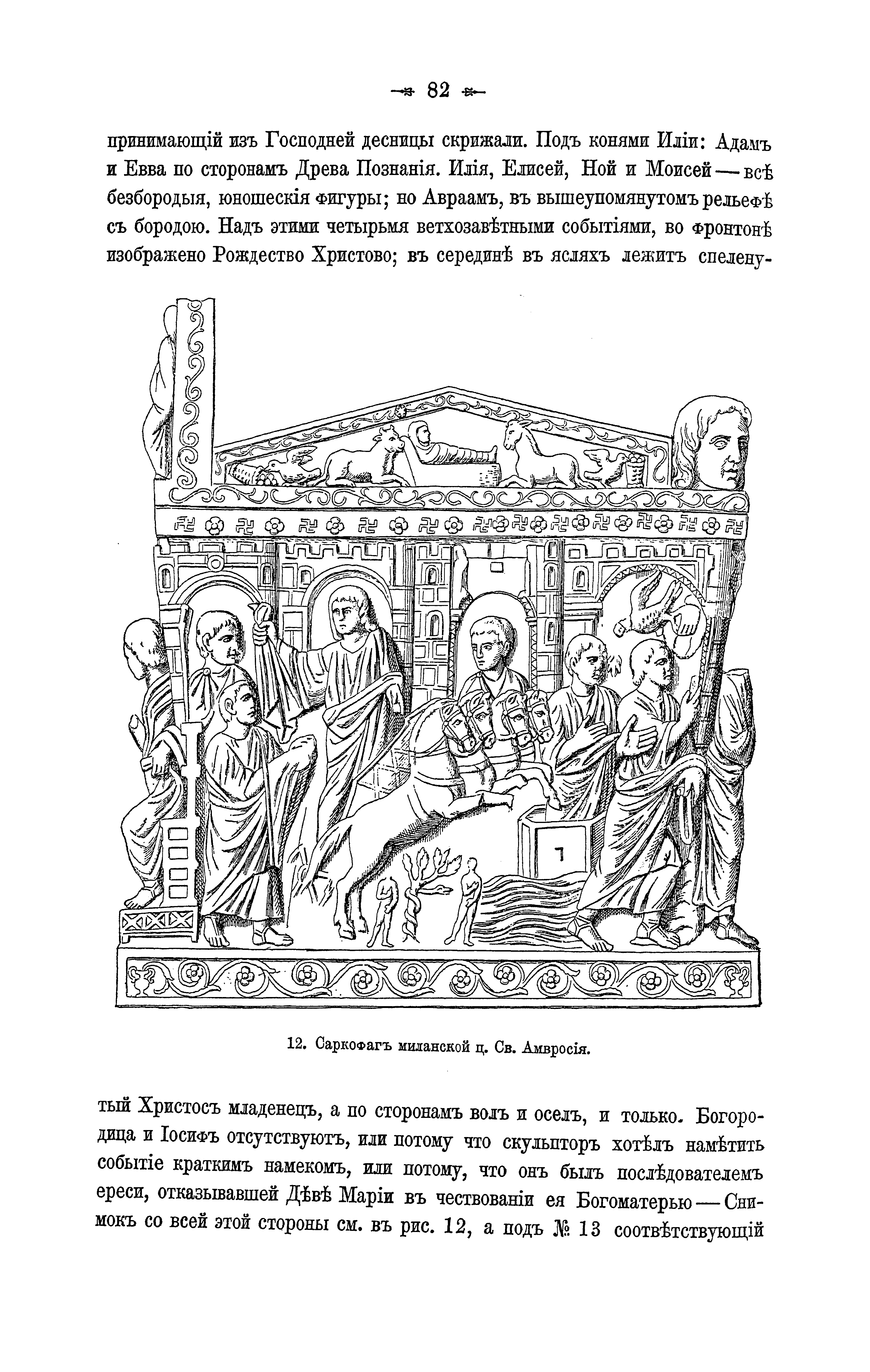

3) Саркофаг под кафедрой Миланской базилики Св. Амвросия, по своему происхождению позднее обоих предыдущих. Барельефы со всех четырех сторон. На передней, разделенной на два ряда, в нижнем, который составляет главную и большую часть этой стороны, в середине, в полукруглой нише восседает на престоле Христос, с Писанием в руке; под его ногами две молитвенно склоняющиеся фигуры по сторонам агнца. По обеим сторонам Христа, его ученики, одни сидят, другие стоят; фон разделен на арки, поддерживающие здание. В верхнем ряду: над Христом щит с грудным изображением мужчины и женщины, поддерживаемый обнаженными крылатыми гениями, с хламидами на плечах. Налево три Еврейские отрока, отказывающиеся поклониться идолу – это первая половина события, которого и заключение также встречается на саркофагах, то есть, три отрока в пещи. – Направо – три волхва несут дары Христу младенцу, находящемуся на коленях сидящей Богородицы. Оба эти рельефа соответствуют друг другу и по мысли и по внешности: там три Еврейских отрока отрекаются поклониться идолу, а здесь три волхва, представители язычества, идут с усердными приношениями к Богу истинному. И те и другие в одинаковых восточных костюмах и в фригийских шапках (хотя в этом саркофаге головы волхвов посбиты, но их фригийские шапки известны из других памятников того же времени). По обеим узким сторонам оконечностей саркофага, тоже на фоне здания с арками, изображено: на олной Жертвоприношение Исаака и стоящие Апостолы, а наверху в фронтоне: в середине в венке известная монограмма Христа, состоящая из греческой буквы X, отвесно перечеркнутой буквой Р. По сторонам венка по голубю и по букве альфа и омега. Эта монограмма Христа в венке иногда полагается на верхней оконечности креста, изображаемого между рельефами в самой середине передней стороны саркофага. На другой узкой стороне Миланского памятника, на малом пространстве скучено четыре Ветхозаветных сюжета: Илья пророк возносится на небо на колеснице, запряженной четырьмя конями, покидая Елисею свой мантию. Рядом Ной в ковчеге, в виде ящика или купели, с голубицею, а около него Моисей, принимающий из Господней десницы скрижали. Под конями Илии: Адам и Ева по сторонам Древа Познания. Илия, Елисей, Ной и Моисей – все безбородые, юношеские фигуры; но Авраам, в вышеупомянутом рельефе с бородой. Над этими четырьмя ветхозаветными событиями, во фронтоне изображено Рождество Христово: в середине в яслях лежит спеленутый Христос младенец, а по сторонам вол и осел, и только. Богородица и Иосиф отсутствуют, или потому, что скульптор хотел наметить событие кратким намеком или потому, что он был последователем ереси, отказывавшей Деве Марии в чествовании ее Богоматерью – Снимок со всей этой стороны см. на рис. 12, а на рис. 13 соответствующий барельеф с саркофага Луврского51, о котором будет сказано ниже. – На задней стороне Миланского памятника, в середине изображен стоящий на горе Спаситель – тип замечательный потому, что с бородой. По сторонам стоящие Апостолы, по шести; в ногах Спасителя у горы две преклоняющиеся фигуры, мужчина и женщина. На нижней полосе, служащей пьедесталом, еще раз изображены Христос и Апостолы под видом агнцев: в середине стоит агнец больше других, а по сторонам по шести агнцев поменьше, справа и слева идут к среднему, направляясь от зданий, изображенных по обоим углам: это Вифлеем и Иерусалим.

Рис. 12. Саркофаг Миланской ц. Св. Амвросия

Рис. 13. Вознесение Илии (барельеф Луврского саркофага)

4) Саркофаг из-под алтаря базилики Апостола Павла, в Латеранском музее. Рельефы на передней стороне, в два ряда, сплошные, то есть, не разделенные колонками. В верхнем ряду, в середине в щите поясные изображения двух фигур. Налево от зрителя сцены из Ветхого Завета: сотворение первых человеков и грехопадение; в сотворении Господь с бородой, сидит на престоле; в грехопадении – юношеская фигура, как обыкновенно изображается на саркофагах Христос, Адаму дает колосья, а Еве барашка или козленка; около Древо Познания с змием. Направо Новый Завет: Спаситель претворяет воду в вино – намек на чудо в Кане Галилейской; умножает хлебы и воскрешает Лазаря. – В нижнем ряду, в середине, под щитом с портретами, Даниил между львами, Аввакум приносит ему пищу. Налево Поклонение волхвов, и Христос исцеляет слепого; направо Отречение Петра с петухом, и Моисей жезлом извлекает из скалы воду.

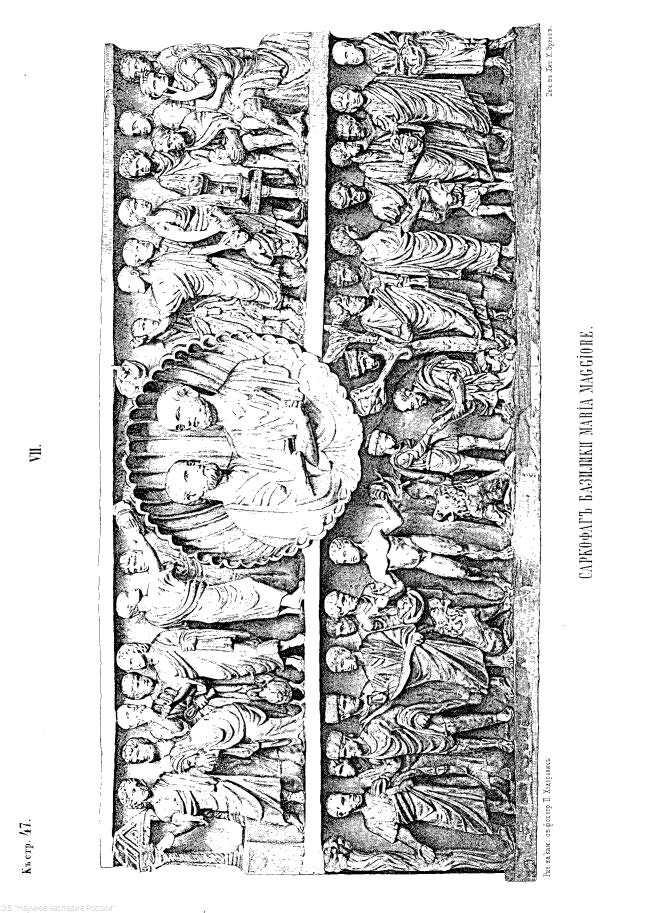

5) В заключение, для составления понятия о художественном стиле саркофагов, предлагается здесь рисунок (рис. 14), точной фотографической копии с саркофага Либериевой Базилики (Maria Maggiore), в Риме, взятого туда из катакомб Лукины (Lucinae), В середине, в медальоне из раковины, две мужские фигуры, отлично исполненные, настоящие портреты по натуральности и по выражению характера; полагают, что это Апостолы Петр и Павел. По сторонам медальона, в верхнем ряду, налево от зрителя, Моисей принимает скрижали от десницы Господней, направо Авраам приносит в жертву Исаака. Далее – Христос перед Пилатом, умывающим руки. За Моисеем налево Отречение Петра, с петухом, и Христос воскрешает Лазаря (замечательна форма гроба в виде античного здания). В нижнем ряду, начиная с левой оконечности: Моисей источает из скалы воду; иудеи ведут Христа; Даниил между львами; Моисей сидит с скрижалями, объясняя народу закон; Закхей на смоковнице; Спаситель дает зрение слепому и чудесно умножает рыбы и хлебы.

Рис. 14. Саркофаг Базилики Maria Maggiore

Так как по самому существу своему, скульптура более способна представлять события в малосложной группе, нежели в широком развитии, которое предоставляется более удобным к тому средствам живописи, и так как древнехристианские рельефы на малом пространстве стремятся выразить многое, вполне отражая обилие идей, которые в их неразвитых зародышах сомкнуты в верующем воображении художника; то рельефы саркофагов важны в истории христианского искусства тем, что приучили глаз схватывать целое событие по короткому намеку, выработав с этой целью типические формы для изображения разных сюжетов Ветхого и Нового Завета. Потому те же сюжеты повторяются на саркофагах почти в одном и том же виде, с малыми видоизменениями. Таковы, например, чудеса Иисуса Христа, Адам и Ева, Моисей, источающий из скалы воду. Иногда очевидно один рельеф служил образцом для другого. Так узкая сторона Миланского саркофага, с четырьмя ветхозаветными сюжетами, повторена на саркофаге Луврском (из Рима): Илия на колеснице с Елисеем и Моисей в тех же самых позах, на тех же местах и на том же фоне здания с арками, только все трое с бородами; и за отсутствием Адама и Евы и Ноя, их место занимает Иордан в виде лежащего в тростнике старца, облокотившегося на урну, из которой выливается вода. Снимок см. на рис. 13. 52.

III. Мозаики. Ни чем столько не характеризует искусство восторжествовавшую над гонениями и получившую подобающее ей господство Церковь, как блистательное убранство разноцветной и позлащенной мозаикой храмов, которые с небывалой дотоле роскошью и торжественностью стали воздвигаться и на востоке, и на западе. В этом блеске и яркости колорита, под глянцевитым стеклом Византийской мозаики, в этих торжественно выступающих на золотом фоне ликах Святых, вознесенных под светлый купол или в далекое углубление храма, за алтарем, в этом образе Иисуса Христа, в торжестве славы своей восседающего на престоле, между Апостолами и Святыми, будто и само искусство вместе с Церковью верующих торжествует свое освобождение от катакомб, где оно должно было скрываться от дневного света, озаряемое неровным мерцанием ламп. Торжествующая Церковь возносит до торжественной славы и Святые лики, окружая их нимбом, или сиянием венца, чего еще не наблюдало систематически искусство времен мученичества, не выделявшее святых сиянием из толпы обыкновенных людей, и особенно в изображениях скульптурных53. Те, которые старались придать всевозможный блеск храму мозаическими работами, хорошо понимали их ослепительный для молящихся эффект, и выражали о том свой мысль в надписях, помещаемых при мозаиках. Так под мозаикой абсиды в храме Космы и Дамиана в Риме, VI в., изображающей Христа между Апостолами Петром и Павлом, Космой и Дамианом и Св. Феодором и Папой Феликсом, с моделью храма в руках, в качестве его строителя (521–530), помещена из мозаики латинская надпись следующего содержания: «Прекрасный дом божий сияет блистательными металлами, и еще драгоценнее сияет в нем свет веры. Неложное упование в спасении народа исходит от Мучеников Врачей, и святынею возрастает слава места сего. Сей подобающий дар принес Господу Феликс, да сподобится небесного царствия». – Или, под мозаикой абсиды в храме Св. Агнесы в Риме, VII в., изображающей Св. Агнесу между двумя Папами, строителями этого храма, между Симмахом (498–514) и Гонорием I (626–638), читается мозаическая латинская надпись: «Золотая живопись исходите от раздробленного на части металла и содержит в себе дневной свет, будто утренняя заря, собирая облака с туманных источников, освещает поля, или радуга блистает между звездами» и т. п. В надписи на мозаике капеллы Св. Венанция, в баптистерии Иоанна Латеранского в Риме, VII в., металлический блеск мозаики сравнивается с прозрачностью Святого источника.

Мозаические изображения, будучи обеспечены от разрушительного времени прочным производством из цветного стекла, и составляя как бы нераздельное целое с стенами храма, которые ими украшены, предлагают нам полную картину истории древнехристианской живописи от IV до XII в., и не только до разделения церкви составляют общее достояние художественного предания Востока и Запада, но и по разделении, так как мозаика XI–XII в., в Италии, и именно в Венеции и Сицилии носит на себе Византийский характер. Киево-Софийские мозаики XI в. идут но прямой линии от древнейших греческих, в Цареграде и Солуне, а цареградские в соборе Св. Софии VI в., и по времени, и по стилю, соответствуют Равеннским в храме Св. Виталия, равномерно как Солунские VI в. современным им или ближайшим по времени итальянским. Чем мозаики древнее, тем ближе к технике античного искусства, а потому изящнее в рисунке и колорите, и свободнее в творчестве: так что самые ранние из них от IV до VI в. во многом схожи с живописью катакомб54. Чем позднее, тем больше в них ремесленной рутины, сквозь которую, только по преданию школы, кое-где проглядывают остатки древнего изящества. Как исторический результат предшествовавшего развития, мозаики удерживают древнехристианский символизм, например, в изображении Христа и Апостолов в виде агнцев, Иордана в виде человеческой фигуры, идеи воскресения в образе Феникса; по соответствуя развитию и уяснению предметов веры, они стремятся к точнейшему, как бы историческому воспроизведению священных личностей и событий. Потому в лучший период мозаических работ, до VI в, выработались и определились иконописные типы Христа, Богородицы, Пророков и Апостолов, Мучеников, некоторых Отцов церкви и других Святых, с их отличительными чертами лица и с индивидуальным характером и в определенном костюме, то есть, те самые иконописные типы, к сохранению которых стремилась впоследствии Русская иконопись; так что, для точнейшего определения верности предания наших иконописных Подлинников, надобно сличить их с священными типами мозаик.

В связи с установлением мозаических типов определялось и литературное о них предание. В эпоху символического искусства первых веков христианства, когда господствовал тип Христа символический, в идеальном образе юноши, Доброго Пастыря, агнца, и литературные мнения о внешнем виде Христа не были выяснены. Древнейшие отцы церкви, Иустин Мученик (89–167), Климент Александрийский († до 218), Тертуллиан († 220), основываясь на следующем тексте Пророчества Исаии: «несть вида ему, ниже славы: и видехом его, и не имяше вида, ни доброты: но вид его безчестен, умален паче всех сынов человеческих» (Ис.53:2–3) – полагали, что Спаситель по видимому подобию был мал возрастом и невзрачен. Напротив того Иоанн Златоуст († 407), уже знакомый с мозаическим типом Христа, основываясь на Пс.»:3: «красен добротой паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих» – полагал, что Спаситель был прекрасен по внешнему подобию, и что сказанное свидетельство Пророка Исаии должно быть отнесено к страданиям и унижению, претерпенным от Искупителя. Также утверждает и преподобный Иероним († 420), что в очах и во всем подобии Христа проявилось небесное и божественное величие. По мнению Оригена († 253) Христос не имел определенного образа, но каждому казался по его личному расположению духа. Что в эпоху Константина Великого тип Спасителя еще неопределился в искусстве, можно заключить из того, что сестра его, Констанция, тщетно искала себе точной иконы Христа, за что укоряет ее Евсевий Кесарийский († 340), на том основании, что безжизненными очерками и красками не возможно изобразить истинное и бессмертное подобие Спасителя. Но от IV до половины VIII в. уже в такой ясности определился мозаический тип Христа, что Иоанн Дамаскин († около 760) описывает его с иконописными подробностями, очевидно, почерпнутыми из наглядного знакомства с художественными произведениями, и именно, что Христос был высок и строен, с прекрасными глазами, с большим или, вероятнее, с прямым носом (ἐπίῤῥινος), с вьющимися волосами, с черной бородой и с головою, наклоненной вперед; цветом тела желтоват, как пшеница (σιτόχρους), подобно своей Матери. К этому описанию Дамаскин присовокупляет одну подробность, очевидно, заимствованную из какого-нибудь местного видоизменения в художественном типе, именно, что у Христа были сросшиеся брови55.

Литературный результат художественного развития внешнего подобия Спасителя дошел до нас в двух редакциях, в восточной и западной.

Восточная редакция сохранилась в Византийском хронографе Пресвитера Никифора, первой половины XIV в., и в переложении Максима Грека, вместе с подобием Богородицы, вошла в наши Иконописные Подлинники. Так, по упомянутой уже не раз редакции Большаковской рукописи с Лицевыми святцами, под 6 августа, после описания Преображения следует: Описание плоти божественные Христовы и совершенного его возраста Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сице бо бысть, сие написа Преподобный Максиме Грек, Святые Горы инок, обители Ватопедские архимандрит: Бяше же лицом красен зело; возрастом же бяше и высотою тело шести стоп; совершен русыми власы, не вельми густы, паче добре предивно56; брови имуще черны, не вельми наклонны57; очи же его русы и веселы, якоже образ сказуется праотца Давида58, глаголют чермен. Долги имея власы: николи же бо стрижение взыде, ни рука человечески на святую главу его, токмо рука матере его в младенчестве. Мало наклонней выи его: не вельми прост распростерт имея возраст телесный59. Не вельми рус60. Округло лице, якоже и матере его, мало сходящее61, добрыми очима. Ноздрат62. Брадою рус, на два конец космочки, раздвоилася63, елико являет, и что разумное нравом и кротостию, и по всему безгневен, и помалу того (?), приобщашеся подобию образа Святые Богородицы. Возраста бяше среднего, средне руса, желты власы, очима черпыма, благозрачна. Черны брови. Долги руне. Кругловатым лицем64. Долги персты ручные. Имея нос покляп, устне же пренепорочные чарвленною красотою побагренны». Эта же статья с именем Максима Грека помещена и в Подлиннике Ундольского (№ 130), только еще не в системе месяцеслова, а между статьями прибавочными, под заглавием: «Описание божественные плоти Христовы» и т. д.

Западная редакция излагается в апокрифическом письме Лентула к Римскому сенату, и хотя дошла до нас в источнике древнего Византийского хронографа, именно у Ансельма Кентерберийского († 1107), но на Руси была введена, по влиянию Польскому, уже в позднейшие Подлинники. По рукоп. гр. Уварова конца XVII в. или начала XVIII в. (№ 291) это письмо читается так: «В нынешния времена явился и еще есть человек великия силы, ему же имя Иисус Христос, иже наречен есть от людей Пророк Правды; ученики же его нарицают Сыном Божиим. Умерших воскрешает, немощных уздравляет. Человек есть возраста высокого, красного и учтивого, образ имеет должной чести: яко иже на него зрят, имеют его любити и боятися. Власы имеет цвета ореха лесного созрелого65, гладки, едва даже не до ушес, а от ушес на дол кудрявы, мало нечто желтейши и яснейши, в плечах рассыпаются, предел имеюще посреди главы, по обычаю Назореев. Чело гладкое, и светлое66. Лицо такожде не сморщенное67. Нос и уста весьма ни единого имеют укорения. Браду имать густу, изрядну, недолгу, цветом власам подобну, посреди же раздвоенну. Зрение имеет простое и постоянное, очи имеет честные, желтые (т. е. карие), различно же светлы бывающия. В наказании грозный, в увещании ласковый, любовный, приемный и веселый: сохраняющь поважность, его же никто же когда видя смеющася; плачущего же часто. Возрастом тела высокий, прямые руне и рамена имеет; к видению веселый, во глаголании учтивый.... между же сынами (человеческими) зело прекраснейший».

Сверх этих двух редакций, в наших Подлинниках, между статьями предисловия, помещается еще следующее описание типов Спасителя и Богородицы, приводимое здесь по моему краткому Подлиннику: «Якоже во многосложном свитце описует святейшими вселенскими патриархи к Феофилу греческие скиптры, о святых иконах и чести их написания, и в том подписавше пятьдесять и к тысящи четыреста и пять. Яко той Бог есть обема естествома знаем, единым же составом и лицем видим, и неописан и описан, бесплотен и плотен, безвеществен и веществен, неосязаем и осязаем, страстен и безстрастен, не создан и создан, непревратен и неизменен нам явися, якоже древнии списатели сказуют его боготелесный образ. Образ вознесен бровма, добрыма очима и маститама, долгим носом, рус власы, нагорб (наклонив выю?) смирения ради, черн брадою, смугл плотию; долги персты. Доброгласн, сладок словесы, зело кроток, молчалив, терпелив». Подобие Богородицы выдается в нашем Подлиннике за согласное с иконой Евангелиста Луки, который по средневековому преданию будто бы писал портрет с Богородицы: «Возраст средния меры имущи; благодатное же и святое лице ее мало окружено, и чело светолепно, продолгующ нос, направ (т. е. прямой), доброгладостне лежащ; очи же зело добро черни и благокрасни, зеницы такожде и брови; устне же всенепорочные червленой побагрене, и персты богоприятных рук тонкостию источени в умеренной долгости, и благосиятелыные главы власы русы, кротостны украшены».

По греческому Подлиннику Дионисия, у Христа брови срослись, лицо цвета пшеницы, волоса на голове золотистые, вьются; борода черная; у Богородицы тоже цвета пшеницы, большие брови, нос средний; любила носить одеяния натурального цвета того вещества, из которого были сделаны68.

В искусстве времен мученичества, как мы видели, ни личность Богородицы сама по себе, ни события из жития Богородицы, не входили в цикл священных изображений, сосредоточенных на главной идее о Божественном Искупителе, Только с V-го в. во всей торжественности является в Христианском искусстве лик Богородицы, окруженный изображениями ее деяний, в следствие борьбы с ересью Нестория, ниспровергнутой на Ефесском соборе («0 г.). Иконописный тип Богородицы развился в связи с типом ее Божественного Сына и был с ним сближен по родственному сходству. Литературные свидетельства об этом не могли иметь других оснований, кроме художественных изображений, на что указывают самые свидетельства эти, ссылаясь на икону нерукотворного Спаса в Едесе, будто бы исцелившую некогда царя Авгаря, на убрус Вероники, или на иконы Богородицы, приписываемые Евангелисту Луке. Некоторые различия в типах Христа и Богородицы, внесенные в литературные предания, объясняются видоизменениями в изображениях, на которых эти предания основывались.

Стремление к индивидуальности в отделке религиозных типов давало изображениям характер портретов, поддерживаемый верой в портретное происхождение некоторых из икон. Потому идеальность фигур раннего искусства катакомб и саркофагов заменяется в мозаике наклонностью к портрету и натурализму. Юные и безбородые фигуры Христа и Апостолов искусства времен мученичества, переходя в следующий период, будто стареют вместе с возмужалостью христианского искусства. Все больше и больше является фигур бородатых. Юность Олимпийских типов сменяется зрелой возмужалостью и старостью исторических деятелей Ветхого и Нового Завета. В мозаике предчувствуется уже резкая определительность типов Русских иконописных Подлинников. Из Апостолов раньше других определились типы Петра и Павла: первый с короткой седой бородой, второй с длинной черной.

С другой стороны, искусство мозаического периода создает целый мир юношеских существ, дотоле неведомых художнику, в чинах ангельских, изображения которых распространяются в мозаиках с V века, в связи с учением Дионисия Ареопагита о девяти ангельских чинах, составленном в конце этого столетия. Только тогда могло возникнуть изображение Троицы в виде трех Ангелов, явившихся Аврааму, которые впрочем сначала изображались без крыльев, и тогда же, хотя и на основе ранней символики, вошли в художественный цикл символы Евангелистов в виде крылатых животных, между которыми помещается и Ангел. Искусство времен мученичества знало только античных гениев, которых изображало в виде крылатых Амуров или Побед, и все прекрасное и возвышенное в таинствах веры представляло в вечно юных идеалах, предшественниках мозаическим ангелам. Период мозаический распределил это хаотическое брожение на отделы, извлекши из него нестареющую юность и сгруппировав ее в образах Ангельских чинов, а лицам историческим предоставив их действительное, историческое подобие.

Для ясности обозрения мозаических произведений предлагается краткий перечень важнейших из них в хронологическом порядке.

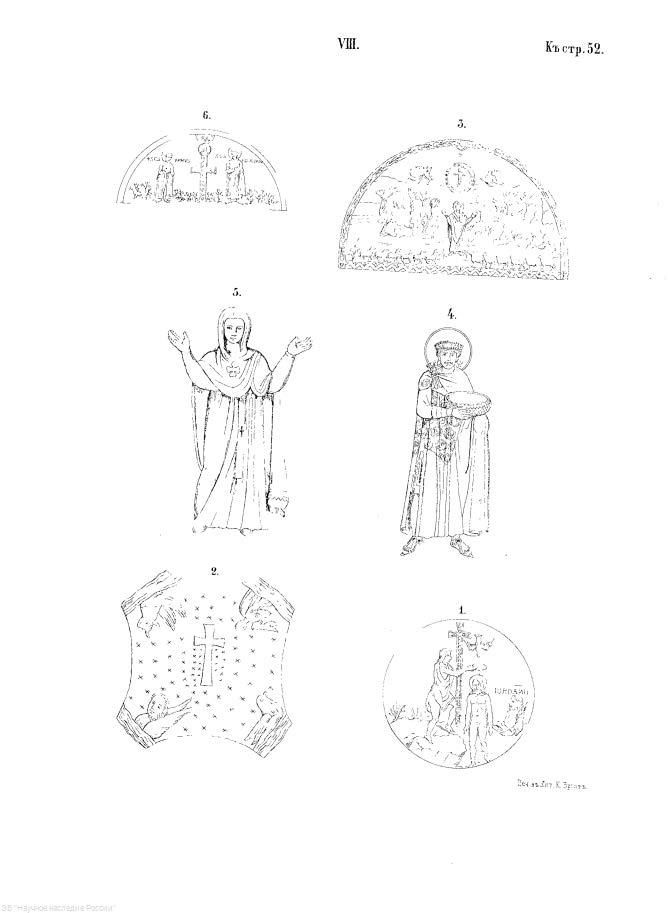

1) В храме Св. Констанции, в Риме, IV в., в двух нишах по изображению Христа с Апостолами: Христос, восседающий на земном шаре подает ключ Апостолу Петру, и Христос стоит между Апостолами Фомой и Филиппом; внизу четыре агнца. В сиянии только Христос, в голубом, с оттенками. Благословляет рукой распростертой, не слагая перстов. Апостолы без сияний, в белых одеждах.

2) В храме Св. Георгия, в Солуне, IV в., мозаики, украшающие купол, в восьми отделениях. Каждое представляет великолепные полаты в фантастическом стиле помпеянской живописи. Портики под колоннами, беседки с занавесами, аркады с фризами, украшенными разными орнаментами. На архитектурных выступах сидят голуби, павлины и другие птицы, как на заставках древних Византийских рукописей. Под арками спускаются лампады. В средине обыкновенно возвышается на колоннах восьмиугольное здание, под куполом, завешенное завесой или загражденное низенькой оградой. Это будто алтарь в храме. На этом архитектурном рисунке, расширяющем для воображения действительные пределы купола, выступают разные святые, в тогах и хламидах, молитвенно поднимающие свои руки на образец молящихся фигур в живописи катакомб.

4) В Баптистерии, или крестильнице, в Равенне (Giovanni in-fonte), V в., двенадцать Апостолов вокруг изображения Крещения Господня, представленного в кругу. Этот сюжет, соответствующий назначению самого здания, заслуживает внимания, как по своей древности, так и по способу представления. Обнаженный Христос стоит до половины в воде, сквозь которую виднеется его тело. Налево от зрителя на каменном берегу стоит Иоанн Креститель, поливая на голову Спасителя воду; Дух Святой спускается в виде голубя, головой вниз. Между Христом и Предтечею колоссальный четырехугольный крест, во всем сходный с изображенным на саркофаге Проба. Направо из волн показывается фигура Иордана в виде обнаженного старца, в руке держит полотно для отирания тела Спасителя. Ангелов еще нет (см. снимок под № 1 на Рис. 15). Наша иконопись до позднейшего времени удерживает в этом сюжете олицетворение Иордана.

Рис. 15

5) В Либериевой базилике, в Риме (Maria Maggiore), мозаики 432–440 г., особенно важные в истории христианского искусства по подробному развитию сюжетов из Ветхого и Нового завета, и особенно по изображениям деяний Богоматери, в прославление которой эта базилика была основана, в противодействие ереси Несториевой. Здесь же встречаются изображения ангелов, древнейшие из известных в истории мозаики.

6) В Усыпальнице Галлы Плакидии, в Равенне (обыкновенно называется храмом San Nasaro e Celso), ранее 450 г., мозаики замечательны по воспоминаниям символических сюжетов предшествовавшего периода из которых особенно обращает на себя внимание изображение Доброго Пастыря на полукруглом ландшафте. Сидит юношеская фигура, лик в сиянии, – левой рукой опершись на четырехконечный крест (подобный изображенному на саркофаге Проба), а правую протянув к стоящему вблизи агнцу; кругом тоже овечки. Между орнаментами замечаются голуби, пьющие из чаш (сюжет первых веков христианства), олени, спешащие к источнику водному – символ, основанный на известном стих из Псалтыри: «имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к тебе Боже» (Пс.41:2). Наконец, здесь же встречается одно из древнейших изображений Евангелистов в символических образах крылатых животных, кругом четырехконечного креста, на фоне небесной поверхности, усеянной звездами (см. снимок под № 2 на Рис. 15).

7) В базилике Св. Павла за городскими стенами (S. Paolo fuori le mura), в Риме, 440–461, на триумфальной арке, называемой «великою», мозаика, возобновленная после пожара 1823 г. В середине, в медальоне колоссальное изображение Христа по грудь. Вверху, по обеим сторонам по два Евангелиста в символических образах крылатых животных, между которыми замечателен символ Евангелиста Матфея в виде старца с бородой, с крыльями, по пояс. Это древнейший (впрочем реставрированный) образец бородатой фигуры с крыльями, от которого может вести свой историю усвоенный в нашей иконописи тип крылатого Предтечи. Внизу, под Спасителем в медальоне, по сторонам по Ангелу: они преклоняются, держа в руках по жезлу. Волосы повязаны лентами, развивающимися по сторонам: это «тороки» нашей иконописи. Внизу же по обеим сторонам стоят склоняющие головы 24 апокалипсических старца.

8) В капелле при баптистерии, или крестильнице Св. Иоанна Латеранского, 461–467 г., на своде по золотому полю, Христос в виде агнца, с головой в сиянии.

9) В капелле Св. Аквилина, в храме Св. Лаврентия, в Милане, V века, две мозаики в полукуполах абсид: одна изображает Жертвоприношение Исаака; на другой – Христос между Апостолами сидит на престоле: прекрасная фигура, без бороды – в стиле катакомб. Но Петр и Павел уже в своих установившихся типах: Петр – седой, с короткой бородой; Павел – с длинной черной.

10) В капелле Св. Сатира, при базилике Св. Амвросия, в Милане, V в. (?), мозаические изображения символов Евангелистов, Св. Виктора в медальоне, с четырехконечным крестом, и шести в полный рост стоящих Святых, в белых одеяниях. Между ними изображение Св. Амвросия, самое древнее в мозаической иконописи.

11) В храме Св. Аполлинария во Флоте в Равенне (до смерти Феодорика 526 г.), мозаика, изображающая Преображение, в его древнейшем, еще символическом переводе. Внизу полукруга стоит Св. Аполлинарий, молитвенно распростерши руки, по сторонам по шести Апостолов в виде агнцев. Преображение представлено в верхней части полукруга. Вместо Христа изображен только четырехконечный крест в медальоне, на фоне, усеянном звездами, а по сторонам креста – Моисей и Илия Пророк (см. снимок под № 3 на Рис. 15).

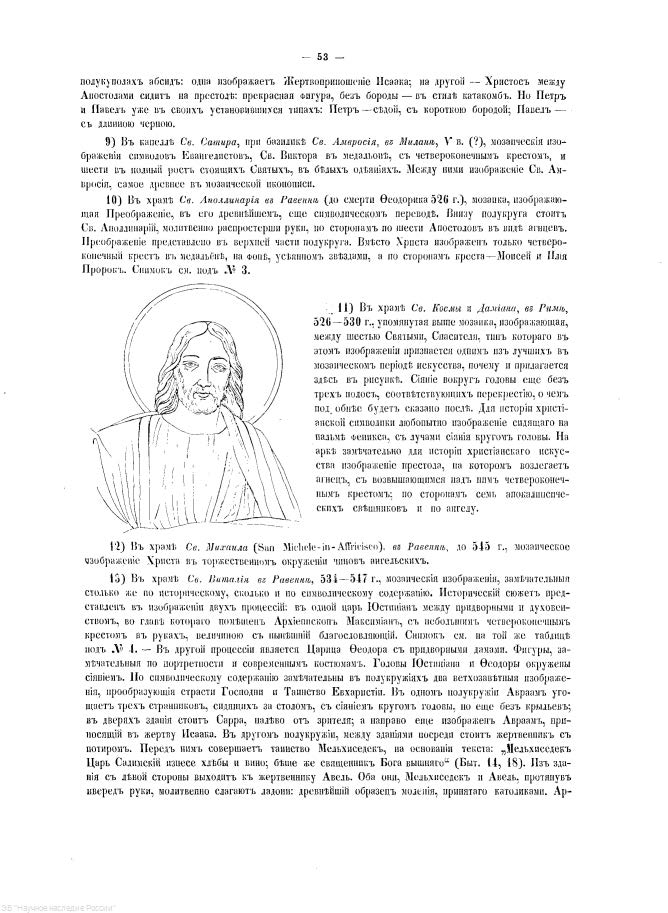

11) В храме Св. Космы и Дамиана, в Риме, 526–530 г., упомянутая выше мозаика, изображающая, между шестью Святыми, Спасителя, тип которого в этом изображении признается одним из лучших в мозаическом периоде искусства, почему и прилагается здесь в рисунке 16. Сияние вокруг головы еще без трех полос, соответствующих перекрестию, о чем подробнее будет сказано после. Для истории христианской символики любопытно изображение сидящего на пальме феникса, с лучами сияния кругом головы. На арке замечательно для истории христианского искусства изображение престола, на котором возлежит агнец, с возвышающимся над ним четырехконечным крестом; по сторонам семь апокалипсических свещников и по ангелу.

Рис. 16

12) В храме Св. Михаила (San Michelle-in-Affricisco), в Равенне, до 545 г., мозаическое изображение Христа в торжественном окружении чинов ангельских.

13) В храме Св. Виталия в Равенне, 534–547 г., мозаические изображения, замечательные столько же по историческому, сколько и по символическому содержанию. Исторический сюжет представлен в изображении двух процессий: в одной царь Юстиниан между придворными и духовенством, во главе которого помещен Архиепископ Максимиан, с небольшим четырехконечным крестом в руках, величиной с нынешний благословляющий (см. снимок под № 4 на Рис. 15). – В другой процессии является Царица Феодора с придворными дамами. Фигуры, замечательные по портретности и современным костюмам. Головы Юстиниана и Феодоры окружены сиянием. По символическому содержанию замечательны в полукружиях два ветхозаветные изображения, прообразующие страсти Господни и Таинство Евхаристии. В одном полукружии Авраам угощает трех странников, сидящих за столом, с сиянием кругом головы, по еще без крыльев; в дверях здания стоит Сарра, налево от зрителя; а направо еще изображен Авраам, приносящий в жертву Исаака. В другом полукружии, между зданиями посреди стоит жертвенник с потиром. Перед ним совершает таинство Мельхиседек, на основании текста: «Мельхиседек Царь Салимский изнесе хлебы и вино; беше же священник Бога вышняго» (Быт.14:18). Из здания с левой стороны выходит к жертвеннику Авель. Оба они, Мельхиседек и Авель, протянув вперед руки, молитвенно слагают ладони: древнейший образец моления, принятого католиками. Архитектурное убранство мозаики Св. Виталия напоминает древнейшие мозаики Солунского храма Св. Георгия. Между прочим встречаются и павлины, столь обыкновенные в орнаментах Византийских и древнерусских.

14) В храме Св. Софии в Цареграде, 536–563 г. Этот предмет особенной важности для истории русского иконописного предания требует подробного исследования. Здесь же достаточно упомянуть, что мозаические в этом храме изображения Пророков, Мучеников и Отцов Церкви должны быть приняты в основу иконописным типом Русских Подлинников. Сошествие Св. Духа, изображенное в одном из куполов, представляет превосходный образец распределения иконописи по требованию архитектонических очертаний. Образец Спасителя, восседающего на престоле, предлагается в полукруглой мозаике: в левой руке Он держит раскрытое Евангелие, оперев его на колено, правой благословляет именословно, т. е., соединив безыменный перст с большим; под ногами подножие. По обеим сторонам в медальонах грудные изображения Богородицы, в ее обычном типе греко-русской иконописи, и Михаила Архангела с крыльями и с жезлом; волосы повязаны тороками. Налево в царском одеянии повергается перед Спасителем Царь Юстиниан, с сиянием вокруг головы. Любопытное свидетельство для истории восточной иконописи тому, что это искусство в иконах не избегало и портретных изображений современных личностей.

15) В храме Св. Софии в Солуне, VII в., после Цареградской Софии, в куполе Вознесение Христово, расположенное также соответственно требованиям архитектурным. Вверху возносящийся Спаситель (теперь видны только ноги), на спусках 12 Апостолов и Богородица между двумя Ангелами, как принято в нашей иконописи.

16) В базилике Св. Лаврентия за городскими стенами в Риме, 577–590 г., замечательно изображение восседающего на земном шаре Спасителя, который благословляет – соединив большой перст с мизинцем и безыменным, и распростерши указательный и средний – один из древнейших образцов сложения перстов, принятого Русскими раскольниками. Так же сложены персты благословляющей десницы Спасителя на мозаике в храме Св. Феодора в Риме, 772–795 г.

17) В вышеупомянутой капелле Св. Венанция при баптистерии Иоанна Латеранского, 639– 642 г., для истории русских иконописных преданий заслуживает особенного внимания изображение стоящей Богородицы, с молитвенно подъятыми руками. С этим изображением представляет замечательное сходство по своей позе мозаическое изображение Богородицы в нашем Киево-Софийском соборе на Нерушимой стене; XI в. Древнейший перевод такого же изображения встречается на греческом барельефе VI в. в храме Богоматери в Равенне (Sta Maria-in-Porto) (см. снимок под № 5 на Рис. 15).

18) В храме Св. Стефана (S. Stefano Rotondo) в Риме, 642–649 г., мозаика, замечательная для истории креста, на своде алтаря, посвященного Св. Приму и Фелициану. В средине между этими святыми изображен водруженный в землю четырехконечный крест, украшенный драгоценными каменьями. а на верхней конечности его в медальоне изображение Спасителя по грудь (см. снимок под № 6 на Рис. 15).

19) В храме Св. Нерея и Ахилла в Риме, 795–816 г., мозаика представляет дальнейшее развитие в представлении Преображения против Равеннской начала VI-го в., в храме Св. Аполлинария, но все еще не достигшее установленной нормы, принятой нашей иконописью. Это изображение распределено по арке, отлогая округлость которой соответствует Фаворской горе. Посреди в ореоле Христос в полный рост, по сторонам Моисей и Илия, а трое Апостолов расположены позади Моисея и Илии, с одной стороны один, а с другой двое; они падают на колени, прикрывая лицо одеянием.

20) В храме Св. Марии-Ладьи (S-ta Maria-della-Navicella, иначе S-ta Maria-in-Domnica) в Риме, 817–824 г., одно из древнейших мозаических изображений торжественно восседающей на престоле Богородицы с Христом Младенцем, который сидит на коленях своей Матери, будто на престоле и благословляет десницей. По сторонам стоят чины ангельские. Папа Пасхалий, возобновивший, этот храм, преклонив колена, берет обеими руками правую ступню Богородицы.

21) В базилике Св. Амвросия в Милане, 832 г., относящаяся к XII веку, мозаика в абсиде изображает Спасителя, восседающего во славе своей на престоле, в левой руке держит открытое Евангелие, а правой благословляет. На воздух по сторонам по Ангелу, в белых ризах: по сторонам престола стоят Гервасий и Протасий. За ними направо и налево по зданию, в византийском стиле, с изображением двух сцен из одного эпизода в житии Св. Амвросия, как он однажды во время совершения литургии воздремал, и во сне присутствовал в Туре при погребении Турского епископа Св. Мартина. Над зданием направо от зрителя надписано Mediolanum, и внутри изображен в храме воздремавший Св. Амвросий между духовенством: налево над зданием надписано Toronica (Тур), и внутри изображено погребение Св. Мартина. Эта мозаика, замечательная по своему изяществу между современными ей, для нас особенно важна потому, что вместе с латинскими надписями предлагает и греческую, указывающую на непрекращающуюся еще в Милане связь искусства с Византией), тогда как в Риме с древнейших времен надписи на мозаиках по большей части латинские.

Веком Карла Великого и разделением Церкви на Восточную и Западную прерывается эта до тех пор непрерывная пить истории мозаических работ. Периоду темного брожения варварских элементов средневековой жизни, выразившемуся в чудовищной орнаментике стиля Романского, соответствует в Риме отсутствие мозаических произведений, от 868 г., к которому относится последняя из древнейших мозаик, в храме Св. Франчески Романы (прежде Sta Maria-Nova), и до 1130–1143 г., то есть, почти до половины XII в., когда фасад храма Св. Марии за Тибром (Sta Maria-in-Transtevere) был украшен мозаическим изображением Евангельской притчи о Десяти Девах с светильниками. В течение целых двух столетий источник древнехристианского художественного предания на Западе пришел в полное забвение, и кроме Византийской империи негде было найти следов древнего великолепия и изящества. Потому, когда в 1666 г. Дезидерий, аббат монастыря Монте-Кассинского задумал украсить мозаиками базилику этого монастыря, то выписал мастеров из Греции, потому что, как замечает при этом летописец Монте-Кассинского монастыря, Епископ Остийский Лев – «более пятисот лет гений этого искусства погас во всей Италии». Летописец превозносит мозаики Греческих мастеров за живость изображенных фигур, и свидетельствует, что эти мастера научили своему искусству Итальянских монахов. Почти около того же времени, в 1071 г., по усердию Дожа Доменико Сельво украшена была мозаиками базилика Св. Марка в Венеции. Наконец в XII в. Норманские властители Сицилии, покровительствуя торговле и промышленности и окружая свой двор великолепием и роскошью, не преминули озаботиться и о церковном изяществе, поручив греческим мастерам украсить мозаиками храм Св. Марии Адмиральской (Dell’Ammiraglio), Придворную капеллу (после 1140 г.), базилику в Чефалу и базилику в Монреале (после 1174 г.). Последующую историю мозаики, до XIII в. совмещает в себе Венецианская базилика Св. Марка.

Мозаики Сицилийские и Венецианские предлагают образцы во всем сходные по стилю с мозаиками русского Киево-Софийского собора, и по содержанию пользуются теми же переводами, которые в последствии были усвоены русской иконописью и русскими иконописными Подлинниками. Например, в изображении Ангелов и Святых, в типах Спасителя и Богородицы, в изображении Рождества Господня по переводу, принятому нашей иконописью, в представлении Воскресения в виде сошествия во ад, в обычном постановлении Богородицы между Ангелами в Вознесении Господнем, в восседании Апостолов полукругом в Сошествии Св. Духа и проч. Эти мозаики, изображающие весь библейский цикл ветхозаветных и евангельских событий, столь важны для истории русского иконописного предания, что требуют особого рассуждения.

Обозрение мозаических произведений следует заключить указанием на превосходные мозаики греческой работы на Руси, которые, без сомнения, со временем сделаются непременным достоянием истории европейского искусства, когда западные ученые познакомятся с сокровищами русского церковного искусства.

В Киево-Софийском соборе, до 1037 г.: изображение Богородицы с воздетыми руками, согласное по позе с находящимися на фресках капеллы Св. Венанция в Риме, как указано выше, и в базилике Чефалу в Сицилии. Тайная Вечеря в символическом виде Таинства Евхаристии, совершаемого самим Иисусом Христом, который, будучи дважды изображен стоящим у престола, преподает шести Апостолам хлеб и другим шести вино из чаши: перевод, господствующий в русской иконописи и ХVI и ХVII в., как например это можно судить по иконе миниатюрного письма над царскими вратами в соборе Саввина монастыря близ Звенигорода: согласно с предписанием Подлинника (по рукописи Удольского № 128): «А над царскими дверьми на сени пишется Вечеря Тайна. На одном месте в лице подает Христос Петру хлеб.... а на другой стране подает Христос Павлу (вино) из чаши, а не из кубышки». – Кроме изображений Апостолов, Евангелистов, Мучеников, Киевская мозаика предлагает образец Благовещения с веретеном.

В храме Златоверхо-Михайловского Монастыря в Киеве, 1108 г., подобное же символическое изображение Тайной Вечери в виде таинства, совершаемого Христом, дважды представленным.

В заключение о мозаиках должно сказать, что хотя они составляют главное и существенное украшение храмов в период полного расцвета христианского искусства, но, по своему техническому исполнению, более или менее носят на себе характер ремесленного производства, будучи лишены через копотливую работу мозаистов того художественного обаяния, которое может производить только оригинальное произведение, непосредственно вышедшее из рук творца. Потому влияние мозаики на русскую иконопись не следует считать во всех отношениях счастливым. Мозаика дала нашим предкам величавые тины, в ярком колорите, на золотом поле, усвоенном Византией, фигуры, стоящие отдельно, будто статуи, без наблюдения перспективы к задним планам и околичностям: и вместе с тем дала она резкие очерки и ту равнодушную ремесленность работы, которой она отличается. В художественном отношении выше мозаического производства живопись фресковая, которая открывает полную свободу к непосредственному выражению творчества. Восходя ко временам катакомб, она не прекращалась и в течение мозаического периода, но занимала второстепенное место, и только тогда стала господствовать, когда пришло в забвение мозаическое производство. Но по самой технике своей, подверженная большим случайностям уничтожения и порчи, стенная живопись мало сохранилась от древнейших времен, в целости, без возобновлений. Еще менее сохранилось от древности икон на дереве, из которых самые ранние, хотя и относятся по преданию даже к первым векам христианства, но едва ли восходят ранее XII в., и вообще иконы на дереве, если бы оказались и более древние, составляют самый малочисленный отдел в истории раннего иконописного предания, при том не приведенный в известность и не достаточно оцененный археологической критикой. Предания Афонской Горы называют лучшим из греческих иконописцев некоего Нанселина (XI в.), имени которого приписывают все лучшее в древней Византийской живописи. Впрочем, и стенная живопись, и иконы на дереве требуют особенного исследования69.

IV. Миниатюры в рукописях. Они имеют особенную важность в истории иконописного предания по следующим причинам: 1) Служа наглядным объяснением тексту Св. Писания и церковных книг, миниатюры представляют самый полный цикл священных изображений, согласный с текстами писания и с понятиями богословов и вообще людей образованных, для которых писались самые рукописи. 2) Предлагают историю христианского искусства в хронологическом порядке, который в точности определяется происхождением самых рукописей. 3) Как непосредственные произведение самих мастеров, в художественном отношении стоят выше мозаики и по рисунку, и по колориту. 4) Не будучи слиты в одно нераздельное целое с неподвижными стенами здания, как мозаики и фрески, и по малому своему размеру удобные для перенесения в рукописях, миниатюры оказали громадное влияние на повсеместное распространение иконописных сюжетов, и особенно в таких отдаленных странах, как наше отечество; и, наконец, 5) Миниатюры послужили непосредственными образцами для развития господствующего характера русской иконописи, состоящего в сокращении размеров изображений и в тщательной, миниатюрной отделке.

Начиная с IV или V в. миниатюры идут через все следующие столетия, представляя постепенное расширение объема иконописного цикла, в связи с историей искусства и религиозных идей. Миниатюры древнейшие приближаются к живописи катакомб, и потом чем позднее, тем более изящество техническое уступает в них место типичности лиц и установленной норме в изображениях церковных сюжетов. Впрочем иные миниатюры не только IX или X в., даже позднейшие отличаются высоким художественным достоинством, если были удачно скопированы с древнейших образцов: между тем как рядом с ними, даже в топ же рукописи встречаются рисунки, явно указывающие на упадок искусства, потому что впервые сочинены во время происхождения самой рукописи. Потому этот род живописи предлагает самое разнообразное содержание, смесь древнего изящества с неуклюжестью времен упадка искусств, смесь древних сюжетов с новыми, древнехристианской символики с Византийской типичностью, так что в миниатюрах в наибольшей полноте выражается весь цикл иконописного предания, и при том, значительно шире, нежели в древних мозаиках или в наших позднейших иконостасах и в лицевых святцах; потому что живопись церковная ограничена в выборе сюжетов по самому своему назначению, тогда как миниатюра желает воспроизвести в лицах все разнообразие писаний.

Предлагается перечень важнейших из греческих рукописей с миниатюрами.

1) Библия, в Императорской Библиотеке в Вене V в. На пурпурном пергаменте 48 миниатюр на 24 листиках. Из книги Бытия, начиная с истории Первых Человеков. Миниатюры не равного достоинства: иные отличаются античной красотою, другие напоминают уже испорченный стиль нашей иконописи ошибками в рисунке и недостатком выражения; в одних миниатюрах пропорции фигур правильны и изящны; в других – фигуры не пропорциональные, с большими головами и короткими туловищами. Для истории иконографии следует упомянуть об изображении десницы Господней, заменяющей в раннем периоде христианского искусства целую фигуру Бога Отца; об изображении Ангела с крыльями, напр., в сцене изгнания из Рая (№ 2). нимфа. Все сцены этой рукописи писаны не на золоте, а на фоне натурального ландшафта или на фиолетовом поле пурпурного пергамента. Относительно костюма заслуживают упоминания полосы на хитонах, идущие по плечам и спускающиеся по обеим сторонам до подола. Иногда у мужчин будто косой ворот, как на русских рубашках, с цветной оторочкой почти до пояса. Женщины (напр., дочери Лота) одеты так, как обыкновенно одевается в нашей иконописи Богородица. Внизу хитон одного цвета, а сверху гиматион, или широкий покров, другого цвета. Он покрывает голову с волосами и спускается сзади, а спереди, драпируясь на руках, приподнимается посреди, будто священническая риза. Отлично писаны Ангелы: в голубовато-белом платье и с такими же крыльями, что придает им необыкновенную воздушность, когда они между людьми, и гармонически сливает их фигуры с небесной лазурью, когда они парят по небу. По голубоватому одеянию идут полосы обыкновенно желтые, т. е. золотые. Волоса на голове убраны широкими прядями, будто у античного Аполлона, и завязаны тороками. На ногах сандалии.

2) Илиада, в Амброзианской Библиотеке, в Милане, того же времени. Эта и следующая за пей рукопись с миниатюрами не церковного и даже не христианского содержания, помещаются в перечне по сродству древнехристианского искусства с языческим не только по технике, по и по некоторым сюжетам, и особенно по аксессуарам, или околичностям70. Так на миниатюрах Илиады, как на древнехристианских мозаиках, и как потом в нашей иконописи – над фигурами помещаются подписи, означающие не только имя лица, но и что делает. Греческие боги иногда изображаются в сиянии, – в зеленом, синем, розовом. Зевс является иногда в облаках в медальоне по грудь (№ 47), как изображается Спаситель в мозаиках и в Византийских миниатюрах. Для олицетворений: ночь в виде женщины, по пояс (так же, как напр. в Парижской Псалтыри IX–X в.), широко драпированной в темнозеленый покров, закутывающий ей голову, и с серыми крыльями (№№ 34 и 35). Река Скамандр, как Иордан в древнехристианском искусстве, в виде старика, который или стоя льет из урны воду, струящуюся между кустарником (№ 52), или сидит на горе и тоже льет из урны воду (№ 53).

3) Диоскорида сочинение о врачебном искусстве, написанное в 1-м веке по Р. X., в Императорской библиотеке в Вене, VI в. Сверх множества рисунков растений и животных, предлагает портреты некоторых лиц, современных написанию рукописи, а также любопытную сцену, как автор и живописец изготовляют эту рукопись, о чем подробнее будет сказано в следующей главе. Для олицетворений в мифологических формах заслуживает внимание изображение Амфитриты, на море около морского произведения quercus marina. Она сидит, по пояс нагая, в браслетах около кистей рук и в серьгах; волосы и глаза голубые, на левом плече держит весло, как обычное олицетворение моря в церковных миниатюрах, не только Византийских, но и Русских. Эта рукопись Византийского происхождения служит неопровержимым доказательством свежести античных преданий и классического изящества в искусстве Византийском VI в. В последствии она находилась в руках Арабов и Евреев, что видно из позднейших арабских и еврейских подписей около рисунков растений.

4) Пророки, в Публичной библиотеке в Турине, на двух листах по шести фигур, по грудь в медальонах, VI в. С портретностью античного искусства эти лица соединяют в себе строгость и идеальность Византийских типов лучшей эпохи, почему и могут быть рекомендованы в образец нашим иконописцам. Иные из Пророков юные, без бороды, каковы: Аввакум, Аггей, Захария, другие с бородами, напр., Иона с седой бородой, лысый; Иоиль с черной бородой, благословляет именословно, а Михей – благословляет сложением перстов, принятым у наших старообрядцев. Иные из Пророков с длинными волосами, другие – с короткими.

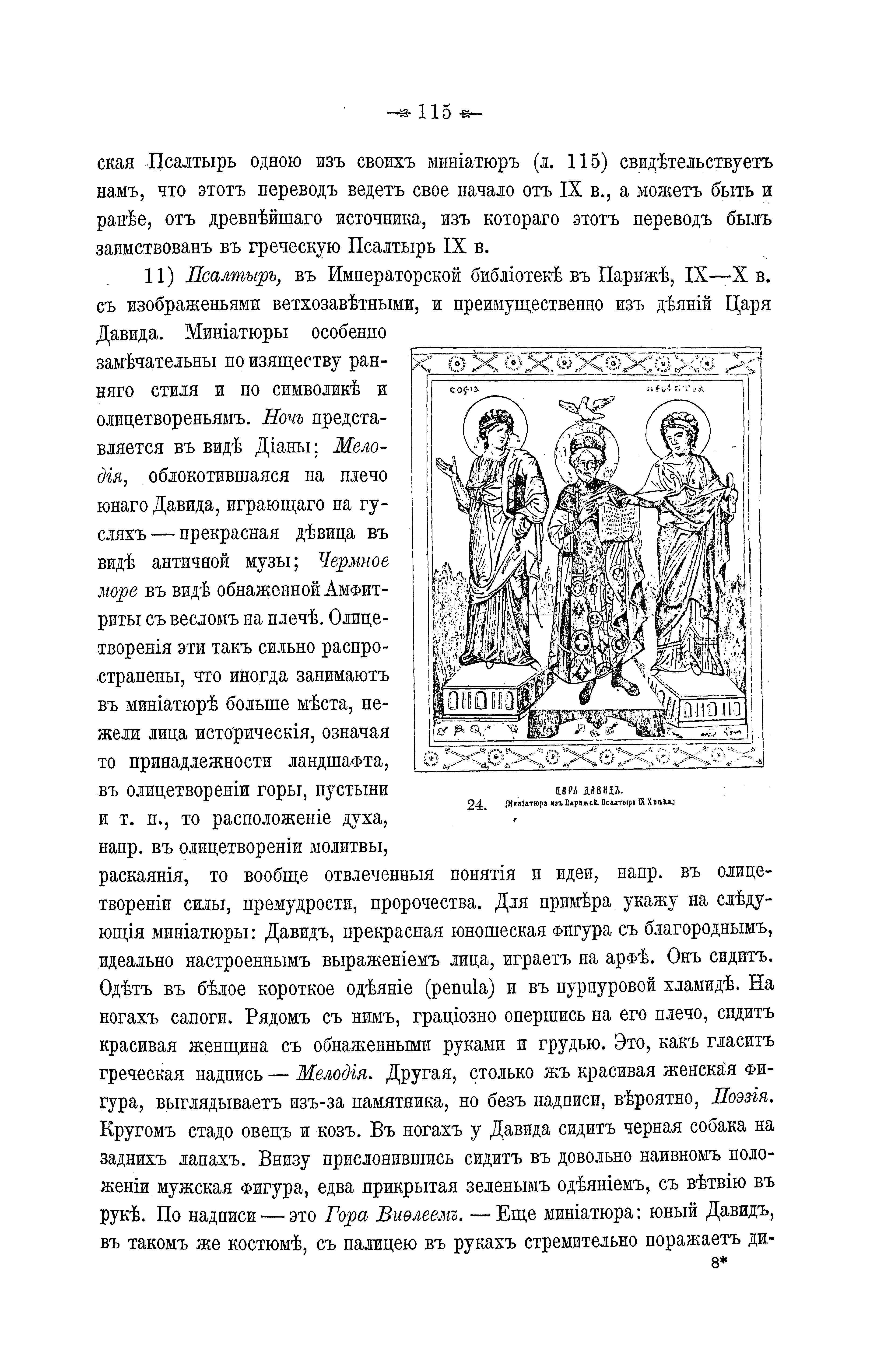

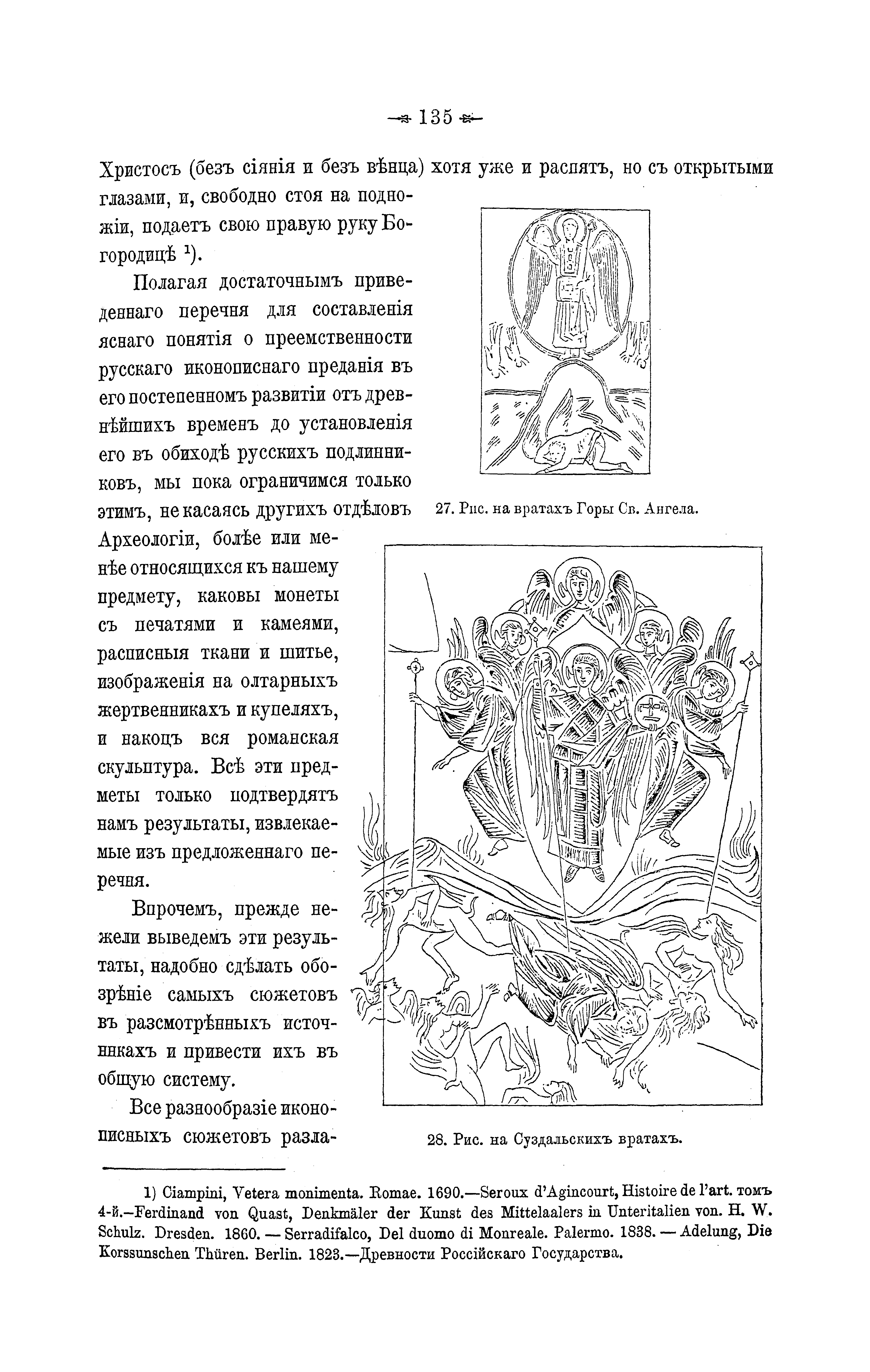

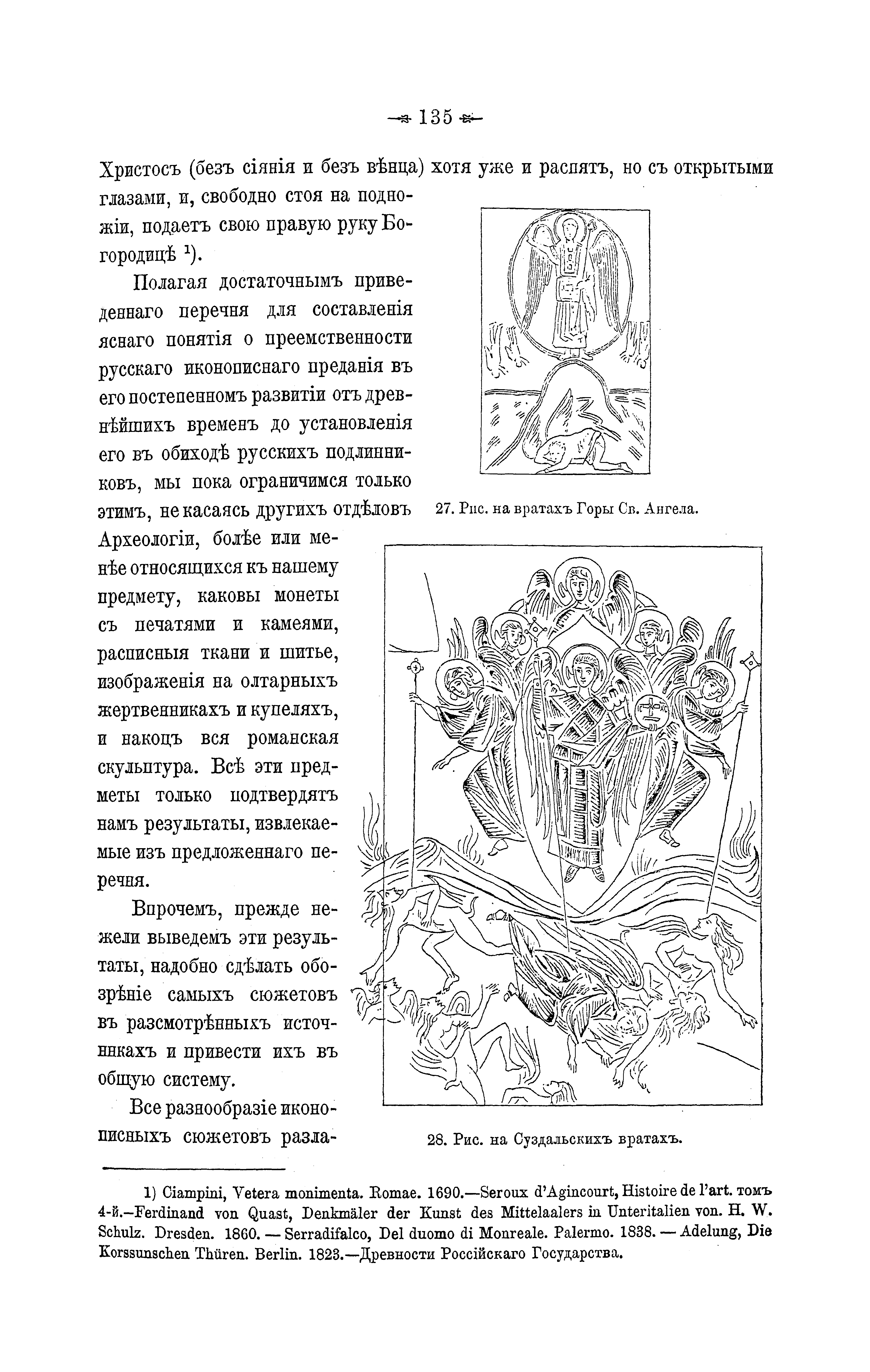

5) Иисус Навин в Ватиканской библиотеке, хотя и VII или даже VIII в., но миниатюры этой рукописи, смелые и натуральные в рисунке и колорите, очевидно скопированы с значительно древнейшего оригинала; впрочем важны для истории христианского искусства и потому, что во всей свежести удерживают художественное предание даже в VII или VIII в. Война. – господствующий сюжет. Кони и всадники писаны в натуральных движеньях. Города, горы, реки, изображаются в олицетворенном виде античных божеств, иногда писанных с сиянием вокруг головы.