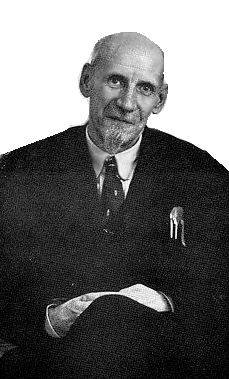

Иван Михайлович Андреевский

- Ф.М. Достоевский 7.6K

- Пушкин 769

- Пушкин 769

- Ф.М. Достоевский 7.6K

- Православно-христианское нравственное богословие 7.8K

- Ф.М. Достоевский 7.6K

- Группа монахинь в Соловецком концлагере 1.1K

- Пушкин 769

- Краткий обзор истории русской Церкви от революции до наших дней 326

- Христианская истина и научное знание 305

- Православный еврей-исповедник 274

- Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере 249

- Светлой памяти друга и соузника по Соловецкому концлагерю протопресвитера о. Михаила Польского 186

- Воспоминания проф. И.М. Андреева о епископе Викторе (Островидове) 165

Иван Михайлович Андреевский

Русский философ, литературовед, церковный историк, врач-психиатр. В 1920–1930-е годы — деятель иосифлянского движения, с конца 1940-х годов — видный публицист и идеолог РПЦЗ, преподаватель Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, популяризатор термина «катакомбная Церковь». Брат поэтессы Марии Шкапской.

Биография

Юные годы

Родился 14 марта 1894 года в Санкт-Петербурге в семье архивариуса Михаила Петровича Андреевского; дед по отцу был священником.

Учился в гимназии в Петербурге. В 1907–1912 годы — организатор и участник молодежных кружков самообразования, ряда рукописных ученических журналов. В 1912 году, будучи учеником гимназии, был арестован по делу межученической организации средних учебных заведений Петербурга (за антиправительственную деятельность: вместе с товарищем готовил прокламации); был приговорен к ссылке в Олонецкую губернию; впоследствии приговор был отменен. Уехал в Западную Европу.

Образование

В 1913–1914 годы изучал философию в Сорбонне. В 1914 году поступил в Психоневрологический институт в Петрограде, который окончил 4 года спустя; одновременно с обучением проходил военную службу — фельдшером психиатрических отделений в военных госпиталях. В 1921 году окончил славяно-русское отделении историко-филологического факультета Петроградского университета.

Преподавательская и научная деятельность

После окончания университета был оставлен при нем в качестве доцента, но вскоре уволен большевистскими властями. Одновременно работал в Бехтеревском институте психиатрии в должности научного сотрудника. Преподавал литературу в одной из средних школ Петрограда, где его учеником был будущий академик Дмитрий Лихачев.

В 1922–1925годах — научный сотрудник НИИ Сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Петроградском университете, позже переименован в Институт Речевой культуры.

Организация кружков и братств

С 1921 года вокруг Ивана Михайловича Андреевского начал складываться кружок литературного и религиозно-философского направления «Кружок святого Кирилла», впоследствии преобразованный в «Братство имени преподобного Серафима Саровского».

В качестве филиала «Братства» в 1926 году была организована так называемая «Космическая Академиея наук» (КАН), члены которой одновременно являлись и членами «Братства».

В 1923 году Андреевский организовал и возглавил кружок литературного и религиозно-философского направления, который получил название Хельфернак («Художественно-литературная, философская и научная академия»). Дмитрий Лихачев, посещавший этот кружок, вспоминал: «Расцвет Хельфернака приходился примерно на 1921–1925 годы, когда в двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского на мансардном этаже дома по Церковной улице № 12 (ныне улица Блохина) каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты... Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие и где на страницах сверху своеобразным “готическим” почерком Ивана Михайловича Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата <…> Доклады были самые разнообразные — на литературные, философские и богословские темы. Обсуждения бывали оживленными. Комнатки Андреевского никогда не бывали пустыми. У Ивана Михайловича была огромная и тщательно подобранная библиотека. (Книги тогда были исключительно дешевы: их могли менять на хлеб, соль, муку, ими даже торговали на вес!) Каждый мог брать из библиотеки Ивана Михайловича любую книгу, даже в его отсутствие, но обязывался наткнуть расписку в ее получении на специальный крючок и не держать книгу дольше определенного срока».

Отделение от митрополита Сергия

Андреевский посещал подпольные богословские курсы. Выступал против обновленческого раскола. В 1927 году резко осудил «Декларацию» Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), призывавшую к полной лояльности советской власти. Активный участник «иосифлянского движения» в Российской Церкви (названному по имени митрополита Иосифа (Петровых)1 здесь или внизу в сноске хорошо, чтобы была ссылка на митр. Иосифа, он есть в Отечнике). Входил в состав делегации «иосифлян» во главе с епископом Димитрием (Любимовым), прибывшей 27 ноября 1927 года к митрополиту Сергию (Страгородскому), с тем, чтобы убедить его отказаться от «Декларации». Встреча не принесла результата.

Арест

В ночь на 21 февраля 1928 года в Ленинграде были арестованы 12 человек, в том числе И. М. Андреевский — за организацию нелегальных религиозно-философских кружков среди молодежи.

Из материалов дела:

«Еще в 1923 году некий Андреевский организовал так называемый "Кружок святого Кирилла", участниками которого в своем большинстве являлись учащиеся школ 2-й ступени, преподавателем коих был Андреевский. Данный кружок, ставя своей целью "спасение России", являлся объединением антисоветски настроенных людей, преимущественно дворянского происхождения.

Еженедельно, по воскресениям, происходили нелегальные собрания кружка, на которых обсуждались в монархическом духе политические новости, проводились доклады-собеседования, ставились вопросы о "посильной защите Православной Церкви", читались и распространялись "Обращения" заключенных епископов.

В 1927 году "Кружок святого Кирилла" был переименован в "Братство имени преподобного Серафима Саровского". Переименование происходило в торжественной обстановке и сопровождалось молебном.

Участие в "Братстве" определялось, как "подвижничество, которое должно спасти Россию от спячки"».

Приговорен к заключению в лагере на 5 лет.

В 1928–1930 годы вместе с Дмитрием Лихачевым находился в заключении на Соловках, где работал врачом центрального лазарета, общался с «иосифлянскими» епископами и священниками.

В июле 1930 был этапирован в Москву, привлечен к следствию по делу «Всесоюзного Центра Истинно Православной Церкви», получил новый срок, который отбывал в Белбалтлаге.

Новый арест. Жизнь после освобождения

Был арестован в марте 1938 году. Вскоре освобожден без права проживания в крупных городах.

С 1938 года жил во Пскове. Работал психиатром в Новгороде и других городах. В частности, был главным врачом в областном интернате для дефектных детей имени Ушинского (вместе с будущим священномучеником Викторином Добронравовым), главным психиатром в Новгородской областной больнице. Принимал деятельное участие в жизни катакомбной Церкви, тайно вел семинар по изучению богословия.

Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной немцами территории, участвовал в издании антибольшевистской газеты «За Родину», работал в других русских газетах.

Выезд за границу

При отступлении немцев из Пскова эвакуировался в Берлин. В 1950 году переехал в США; постоянно жил при Троицком монастыре в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, по приглашению архимандрита Виталия (Максименко).

До 1971 года преподавал в Джорданвилльской семинарии патрологию, нравственное богословие, апологетику, историю Церкви, психологию, логику и историю литературы.

Сотрудник журналов «Православная Русь» и «Православная жизнь», ежегодника «Православный путь».

Его труды о катакомбной Церкви — один из немногих источников по ее истории, написанных участником событий. Однако, по оценке историка Андрея Кострюкова, в трудах И. М. Андреева эмоции, в том числе характерная для иосифлянского раскола ненависть к Московской Патриархии, часто доминируют над научным анализом. По поводу его труда «Благодатна ли советская церковь?» Кострюков пишет: «Для него Московский Патриархат не Церковь, а антихристианская богохульствующая организация, совершившая “нечто еще более страшное, чем нарушение канонов и догматов“. В связи с этим не представляется удивительным и то, что слово “патриарх“ применительно к Сергию (Страгородскому) и Алексию (Симанскому), Андреевский всегда пишет в кавычках. Однако после непрерывного потока кощунств и утверждений о безблагодатности Московского Патриархата Андреевский делает совершенно несогласованный с основной идеей книги вывод о том, что его благодатность всего лишь сомнительна».

Скончался 30 декабря 1976 года; похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

1 Митрополит Иосиф (Петровых) был назначен возглавившим Церковь митрополитом Сергием (Страгородским) на Ленинградскую кафедру, но советская власть запретила ему въезд туда. Тогда, для пользы церковной, митрополит Сергий отправил владыку Иосифа на Одесскую кафедру, но тот ехать отказался и впоследствии учинил раскол, названный иосифлянским.

Литература об авторе

- Андреевский Иван Михайлович, церковный историк

- Андреевский, Соловецкий, Андреев и снова Андреевский: жизненный путь и вклад в русское духовное возрождение профессора Ивана Михайловича Андреевского архим. Ианнуарий (Недачин)

- Жизненный путь профессора И.М. Андреевского В.С. Брачев 125

- Иван Михайлович Андреев 437