Содержание

От автора Переселение иудеев в Вавилонский плен Библейский город – Вавилон Навуходоносор Поклонение золотому истукану Пророки Вавилонского плена Даниил Иезекииль Жизнь в изгнании О, Мардук! Даруй вечную жизнь! Висячие сады Вавилона Вавилонское господство в Заречье Мене, мене, текел упарсин Последствия Вавилонского плена Приложения Приложение 1. План Вавилона ( по Хоуксу, 1974г. ) Приложение 2. Взятие Вавилона царём Киром в описании Геродота Приложение 3. Мидия Приложение 4. Персия Приложение 5. Карта Мидо-Персидского царства Список использованной литературы

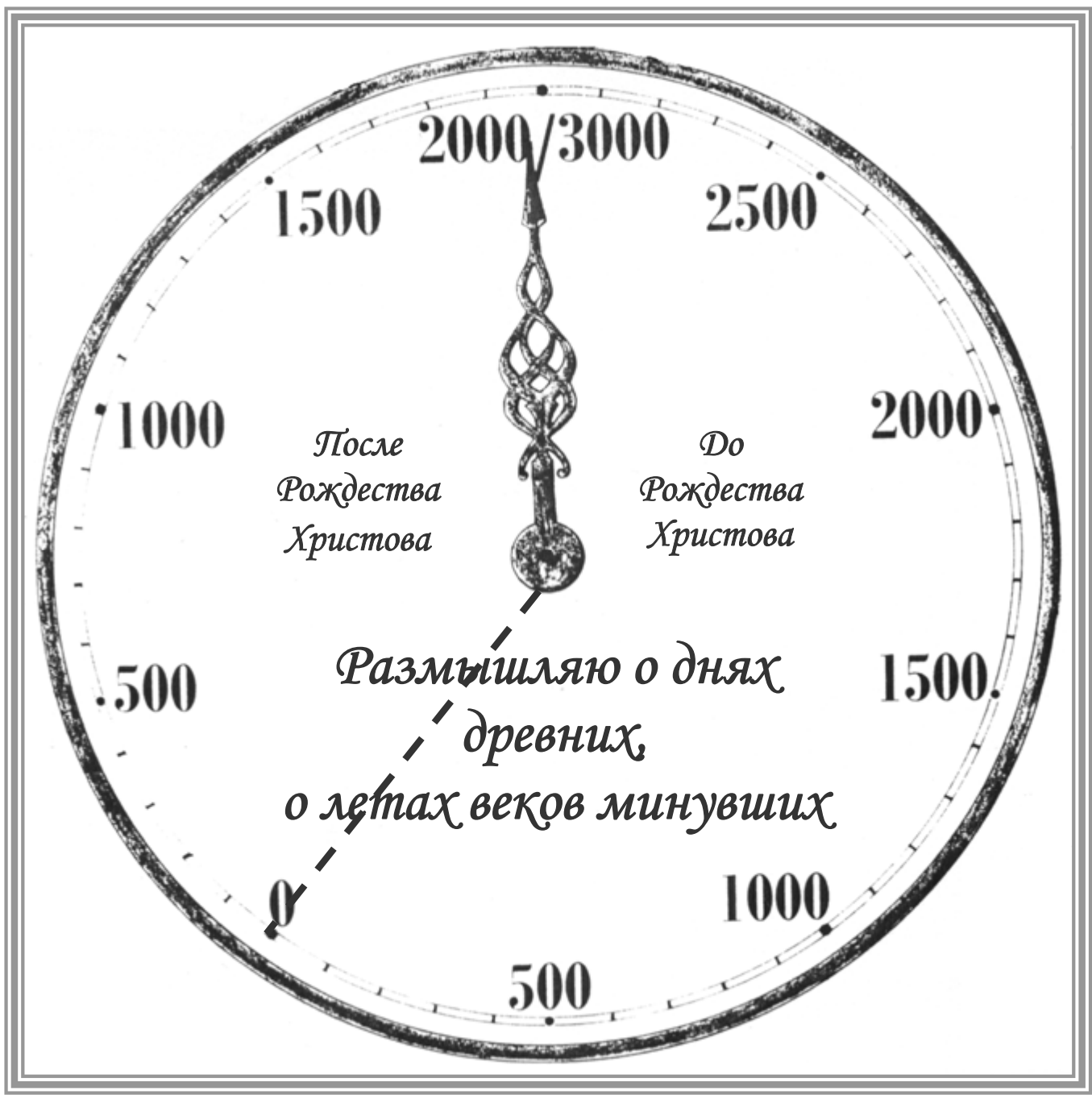

Хронологическая таблица царствования Навуходоносора

(605–562 гг. до Р. Х.)

| Летосчисление до Р. Х. | Год царствования | Историческое событие | Ссылка на Библию | |

| 605 | 7 сентября – начало царствования. Битва при Кархемише | Иер.46:2 | ||

| 604 | 1 | 1-й год царствования. Падение Аскалона. | Иер.25:1,20, 47:5,7 | |

| 603 | 2 | Поход в страну Хатти. | ||

| 602 | 3 | |||

| 601 | 4 | Поход в страну Хатти и Египет. | 4Цар.24:1 | |

| 600 | 5 | |||

| 599 | 6 | |||

| 598 | 7 | Осада Иерусалима. 2-я департация. | Иер.52:28 | |

| 597 | 8 | Взятие Иерусалима. Пленение Иезекииля. | 4Цар.24:12; Иез.40:1 | |

| 596 | 9 | |||

| 595 | 10 | |||

| 594 | 11 | |||

| 593 | 12 | Мятеж в Иудеи против Вавилона. | Иер.27:1–3, 51:59 | |

| 592 | 13 | Начало пророческой деятельности Иезекииля | Иез.1:2–3 | |

| 591 | 14 | |||

| 590 | 15 | |||

| 589 | 16 | |||

| 588 | 17 | Начало осады Иерусалима. | Иер.39:1 | |

| 587 | 18 | Начало осады Тира. | Иез.29:18 | |

| 586 | 19 | П а д е н и е И е р у с а л и м а. | Иер.39:2,7 | |

| 585 | 20 | Мирный договор между Мидией и Лидией. | ||

| 584 | 21 | |||

| 583 | 22 | |||

| 582 | 23 | Брак Навуходоносора с егип. цар. Нитокрис. | ||

| 581 | 24 | |||

| 580 | 25 | |||

| 579 | 26 | |||

| 578 | 27 | |||

| 577 | 28 | |||

| 576 | 29 | |||

| 575 | 30 | После 13 лет осады Тир сдался Навуходоносору. | ||

| 574 | 31 | |||

| 573 | 32 | |||

| 572 | 33 | |||

| 571 | 34 | |||

| 570 | 35 | Конец пророческой деятельности Иезекииля | Иез.29:17 | |

| 569 | 36 | |||

| 568 | 37 | |||

| 567 | 38 | Поход в Египет. | ||

| 566 | 39 | |||

| 565 | 40 | |||

| 564 | 41 | |||

| 563 | 42 | |||

| 562 | 43 | Смерть Навуходоносора в ночь на 7 октября | ||

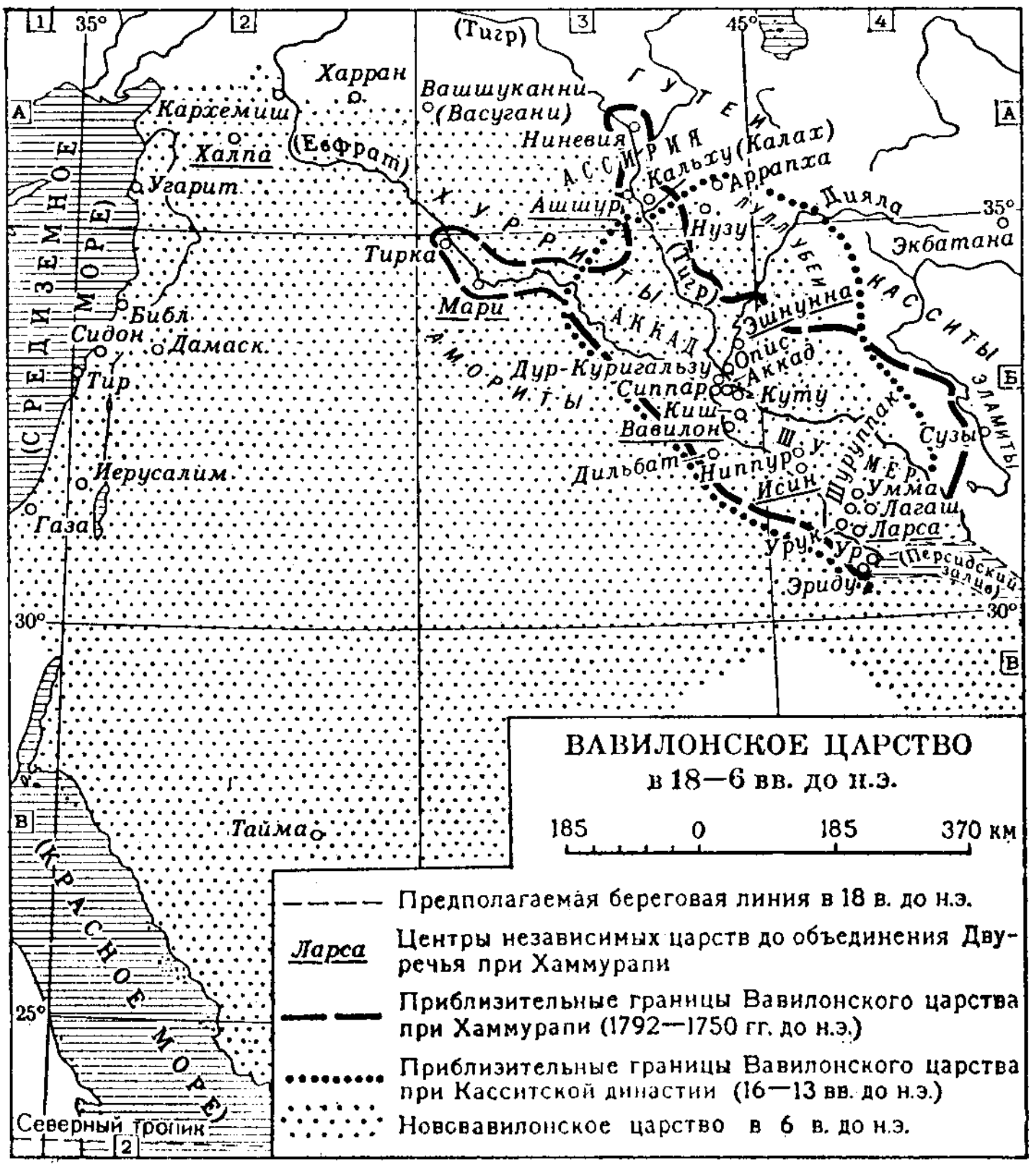

Вавилонское царство в 18–6 вв. до н.э.

Вавилонское царство занимает значительное место в Ветхом Завете из-за его отношений с Израилем, их взаимная история тесно переплелась между собой. Вавилон примечателен тем, что является первой из 4-х великих империй, о которых пророчествовал Даниил. Библия совершенно определённо предсказала о полном разрушении этого города: «Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нём. Не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там» (Исаия 13:19–20). Место, где некогда располагался богатейший город одной из древнейших цивилизаций, представляет собой сегодня пустыню. На почве вокруг Вавилона не растут больше травы, пригодные для выпаса скота. Различные суеверия отпугивают местных бедуинов, они не разбивают здесь даже своих шатров.

От автора

Ниневия и Вавилон – два библейских города, два извечных противника в борьбе за власть над всей Месопотамией, две легендарные столицы Древнего мира – средоточие блеска, богатства и порока. И ещё один знаменитый библейский город на нашей Земле – Иерусалим – столица небольшого Иудейского царства в Палестине. У каждого из них своя судьба, своя история. Каждый из них видел на своём долгом веку немало событий, заставивших повлиять на историческое развитие не только Ближнего Востока, но и всего Древнего мира, более того – всего человечества. Первые два города бесследно исчезли с исторической сцены. Последний же постоянно возрождался из пепла, оставаясь при этом древним и величественным. Почему эти древнейшие города постигла столь различная участь? Ответ на этот вопрос должен дать читатель, прочитав предлагаемую ему книгу «По страницам библейской истории».

В 609 году до Р.Х. прекратила своё существование некогда великая Ассирийская империя с её знаменитой столицей – Ниневией. После этого Вавилония стала самым могущественным государством на Ближнем Востоке, подчинив себе все области Сирии и Палестины, а её цветущая столица, величайший город древности – Вавилон, запечатлелся в памяти человечества как символ одного из знаменитейших городов мира. До настоящего времени Вавилон остаётся самым богатым, самым прекрасным и самым загадочным городом мира, хотя на многие столетия должен был исчезнуть из истории, превратившись в груды развалин, занесённых песком и пеплом. Наибольшего своего расцвета Вавилония достигла при царе Навуходоносоре II. Подобно всем великим завоевателям древности, он предался мечтанию об основании всемирной монархии под владычеством Вавилона. Насколько ему это удалось, об этом судить читателю. Речь в книге идёт не о Вавилоне вообще с его почти двух тысячелетней цивилизацией, а именно о Вавилоне эпохи Навуходоносора II, нашедшей своё отражение на страницах Библии.

Осуществляя свои далеко идущие планы (в 605 году до Р.Х.) Навуходоносор со своей армией впервые появился у стен Иерусалима. Пытаясь предотвратить катастрофу иудейский царь в качестве откупа вынужден был отправить вавилонянам часть драгоценных сосудов Иерусалимского храма и выдать заложниками знатных еврейских юношей, среди которых находился будущий пророк Даниил. Это было так называемое Первое пленение, которое считается началом 70-летнего Вавилонского плена, как его называют в литературе. Затем последует карательная экспедиция (в 597 году), в результате которой были переселены в Вавилонию много знатных семейств, чиновники, военачальники, царедворцы, царь Иехония со своей многочисленной семьёй – так называемая Вторая волна депортации. Одним из самых выдающихся пленников Второго переселения стал будущий пророк Иезекииль. Наконец в 586 г. произошло крупное восстание израильтян, которое было жестоко подавлено «цезарем» Двуречья Навуходоносором II. Он разграбил Иерусалим, а затем разрушил его до основания. Народ же Иудеи был, теперь уже окончательно, уведён в Вавилонский плен. Эта трагедия породила много проблем. Всё вокруг было чужое – страна, люди и их обычаи, власти и порядки. Как жить вне Иерусалима, не имея возможности прийти в Храм, совершить освящённые столетиями обряды?..

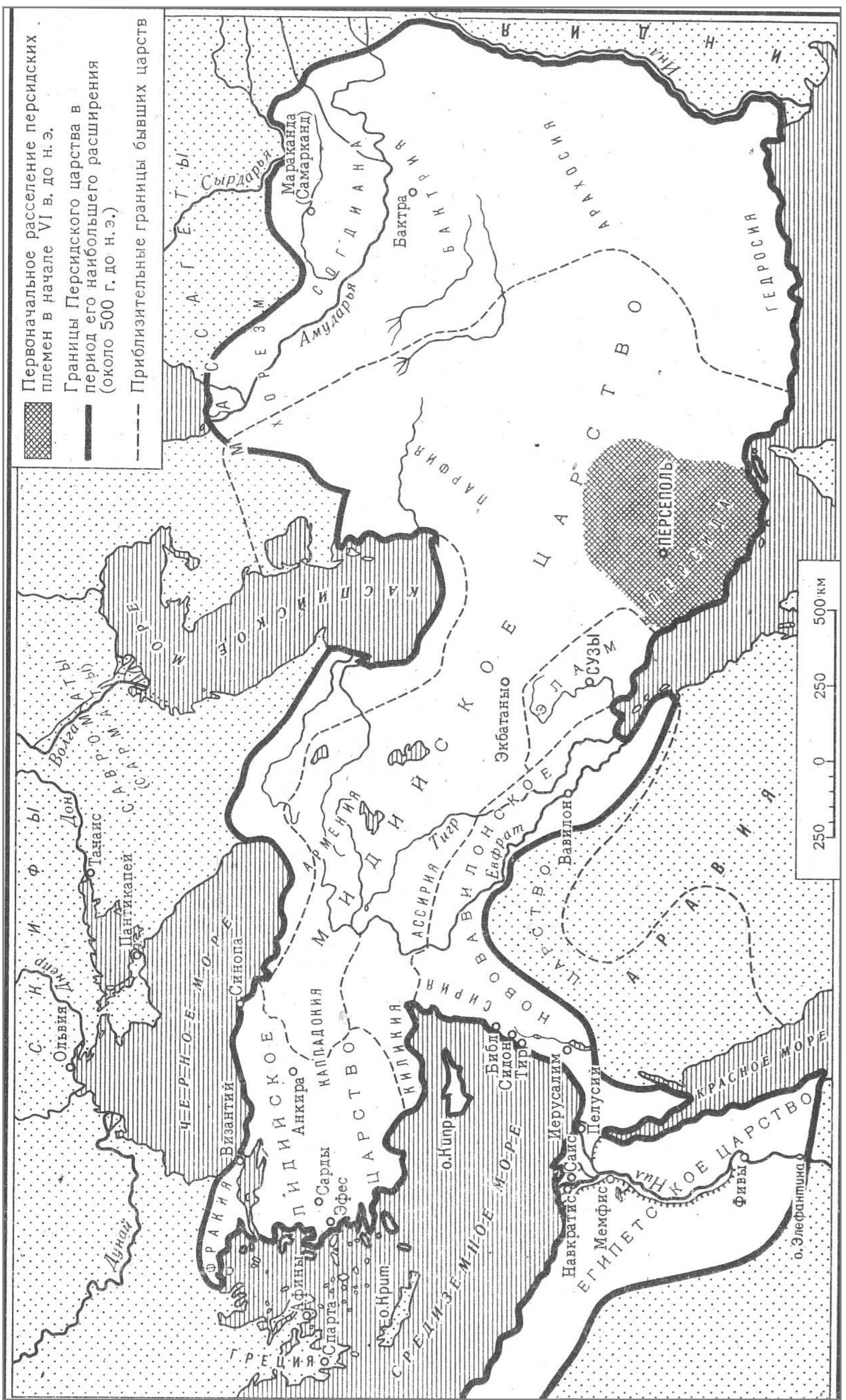

В середине VI в до Р.Х. в Иране образовалось сильное государство, в состав которого вошли персидские и мидийские племена, а царём его стал перс из знатного рода Ахеменидов Кир II. В последующие годы Кир II совершил ряд завоевательных походов против соседних государств, захватив, в том числе, казалось бы, неприступный Вавилон. Таким образом исполнились предсказания пророков Исаии, Иеремии и Иезекииля. Основанное Навуходоносором и его отцом царство пережило Ниневию на 73 года и пало 12 октября 539 года. В следующем, 538 году, Кир II особым манифестом разрешил находившимся в Вавилонском плену иудеям возвратиться на родину. Основанное вернувшимися из Вавилонии изгнанниками еврейское государство вновь стало называться Иудеей, а вся последующая история этого древнего народа будет бесконечной, ожесточённой борьбой за независимость.

Со временем Вавилон – Город Городов и гордость Древнего мира, цветущая столица Вавилонской империи, некогда поражавший воображение всех современников, должен был полностью исчезнуть из истории. Несмотря на то, что его не раз захватывали, разрушали и сжигали враги, он восставал из пепла, сбрасывал иго покорителей и вновь отстраивался, упорно защищая свою независимость. На этот раз этого не произошло – люди покинули богатый и шумный город, который постепенно превращался в руины, а несколько столетий спустя и само его местоположение были забыты. Почему? Судьба Вавилона поражает современных учёных.

История древнего Вавилона занимает значительное место в Ветхом Завете. Так, например, о нём упоминается почти в каждой главе Книги пророка Иеремии. В Новом Завете Вавилон назван «тайной», «матерью блудницам и мерзостям земли» (Откр.17:5). Помимо Библии самыми подробными описаниями этого древнейшего города мы обязаны трём древнегреческим историкам – «отцу истории» Геродоту (ок.490–480 – ок.425 до Р.Х.), Диодору Сицилийскому (ок.90–21 до Р.Х.), Страбону (64/63–23/24 до Р.Х.), а так же лейб-медику персидского царя Артаксеркса II (404–358 до Р.Х.) – Ктесию. Нельзя умолчать и о клинописных табличках, оставленных для будущих потомков ассирийскими и вавилонскими авторами, до недавнего времени хранивших ещё свои тайны.

История времён – это история

человечества, а история человечества – это история Божия.

Вильгельм Раабе

Переселение иудеев в Вавилонский плен

586 г. до Р.Х. Поздней осенью 19-го года своего правления возвращался из далёкого военного похода в свою страну царь Навуходоносор II – самый великий монарх когда-либо бывший в Вавилоне, или, может быть, даже вообще на Востоке. Он был не только великим царём, но и искусным полководцем. И на этот раз его поход в страну Хатти и Иудею был успешным. Радостно возвращались вавилонские воины домой с богатой добычей. Их верблюды, спокойно и мерно покачивая горбами, шли нагруженные огромными тюками и узлами военных трофеев. Только из разрушенного ими Иерусалимского храма везли они в Вавилон многочисленные лампады, щипцы, лотки к светильникам, угольницы, курильницы, ножи, лопатки и другие жертвенные сосуды, сделанные из чистого золота. Одних золотых и серебряных сосудов насчитывалось 5400 (Ездр.1:11). Кроме того, множество серебряных изделий и изделий из полированной меди. Двое медных колонн (высотой в 18 локтей с резным медным венцом, высотою в 3 локтя) и «медное море» (большой медный бассейн, служивший для омовения жертвенных животных), которое покоилось на 12-и медных быках, что были в доме Господнем, халдеи разбили на куски и везли теперь в Вавилон. Меди было взято столько, что вес её был непомерным (4Цар.25:13–17).

Сверкая золотом и серебром за верблюдами следовали боевые колесницы, по бокам которых прикреплены были богато отделанные колчаны и футляры для копий и секир. Обутые в сандалии, бодро шагали легковооруженные пешие воины с небольшими щитами и короткими мечами. Несколько отставали от них тяжеловооружённые воины закованные в прочные доспехи, которые либо с топорами и ломами, либо с длинными копьями первыми шли на приступ вражеских стен и крепостей. В самом конце процессии скрипели под тяжестью припасов и мелких осадных орудий (лестницы, лопаты, топоры, ломы и т.п.) двух- и четырёхколесные повозки.

По плоской как стол месопотамской равнине за вавилонским войском тянулась вереница иудейских пленников. Изгнанные из своих родных городов и селений, связанные между собой длинными верёвками, десятки тысяч несчастных брели теперь усталым шагом в чужую страну. Их сопровождали понурые жёны и плачущие дети. Отстающих стражники подгоняли ударами бича.

Пережив многодневный переход через знойную пустыню, перед изгнанниками лежала теперь таинственная и чужая страна, расположенная между двух великих рек, превративших эту землю в колыбель одной из самых древних мировых культур. Одну из них вавилоняне называли Пуратту (Евфрат), другую – Идиклат (Тигр). Они превращали расположенную между ними равнину в цветущий сад – рай Ветхого Завета. Вместо родных живописных гор со снежными вершинами пленники видели перед собой необозримые поля, пересечённые искусственными ровными каналами на которых трудились представители разных народов, насильственно уведённых из своих стран ассирийскими, а затем вавилонскими царями. Около Сиппара (в Библии этот город называется Сефарваим) их поразил больших размеров искусственный водоём, от которого расходилось множество каналов богатых рыбой (самый большой из которых был судоходен), с помощью которых регулировалось распределение воды во время засухи по всей равнине. Пора изобилия и расцвета общества началась здесь с развитием ирригации, которая позволяла получать устойчивые и обильные урожаи, кормившие многомиллионное население. Это был цветущий край, население которого занималось сельским хозяйством, но условия земледелия здесь существенно отличалось от тех, к которым привыкли иудеи.

Благодаря налаженной системе орошения земли были невероятно плодородны, что вызывало большое недоверие у тех, кто никогда не был в Вавилонии. Так, например, листья пшеницы и ячменя достигали четырёх пальцев в ширину [Геродот I, 193]. На всём пространстве, покуда хватает глаз, волной большой реки переливалось золото тучных хлебов, суля обильный (дважды в год) урожай и полные закрома зерна. Культивировали здесь и босмор – хлебный злак чуть мельче пшеницы, которым вавилоняне очень дорожили. За безбрежными полями волнующихся хлебов раскинулись поля чечевицы, кунжута и льна. Вблизи городов, утопавших в зелени, на многие километры тянулись плантации овощных культур, финиковые и фруктовые участки. Теперь путь пленников проходил среди зеленеющих сикоморов, пальмовых рощ и бесчисленных огородов. Чем ближе приближались они к гордому и несокрушимому Вавилону, тем чаще встречались им устало бредущие караваны верблюдов, спешившие из далёких стран в столицу «мирового» царства. Всё свидетельствовало здесь о процветании страны, которого Иудея не знала со времён Иосии.

Но особенно поражали пленных многочисленные искусственные возвышения с воздвигнутыми на них алтарями. Вавилоняне называли их зиккуратами (зиккурат – слово, происходящее от глагола, который как на вавилонском, так и на еврейском языке означает «напомнить, привести на память», или по известной форме заключающегося в «зиккурат» глагола: «сделать себе имя». Культовое сооружение, характерное для Вавилонии и Ассирии. В настоящее время археология подтверждает наличие в Месопотамии 32-х сохранившихся зиккуратов. – Авт.). Вавилонские зиккураты олицетворяли связующее звено между небом и землёй, Богом и человеком. Они имели различную высоту и форму (квадратную, четырёхугольную, овальную). Евреи же назвали их Баб-Илли, или башнями Вавилона, напоминавшими им историю о столпотворении, хорошо знакомую из Торы: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (евр. Берешит, Бытие 11:1–9).

Библейские сведения об этом событии подтверждает просвещённый вавилонский жрец из храма Мардука – Берос (около 340–280 до Р.Х.). Он написал для чужеземных завоевателей «Вавилонскую историю» («Babylonika») в трёх книгах на греческом языке. Достоверно известно, что Берос пользовался подлинными письменными источниками, хранившимися в вавилонских храмах. Вот его сообщение: «Рассказывают, что первые люди, возгордившись своей силой и величием, стали презирать богов и считать себя выше их. Они построили высокую башню на том месте, где теперь находится Вавилон. Башня эта уже почти касалась небес, как вдруг ветры пришли на помощь богам и опрокинули сооружение на строителей его. Развалины получили название „Бабель“. До того времени люди говорили на одном языке, но боги заставили их говорить на разных наречиях» [15, с.50].

Крупнейший зиккурат всех времён, или как его называет Библия – Вавилонская башня, которую люди решили построить чтобы достичь неба и стать как боги, не вымысел. Это свидетельство подтвердили археологические раскопки. Оказывается, она существовала с глубокой древности, но была разрушена ещё до эпохи знаменитого вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до Р.Х.). На её фундаменте была построена другая, которую гордое человечество воздвигло в память о первой и которая простояла до тех пор, пока её не разрушил персидский царь Ксеркс (486–465 гг. до Р.Х.). Её пытался восстановить Александр Македонский (356–323 гг. до Р.Х.), но безуспешно. По учению еврейских законоучителей, Вавилонская башня была построена Нимродом, вавилонским царём, чтобы и он, и его народ, могли бросить вызов новому потопу. Тогда, считая себя в безопасности от Божьего гнева, они намеревались отомстить Богу за потоп.

Таким образом, сооружение, о котором говорится в Книге Бытие, нашло своё отражение в человеческой памяти и стало архитектурным образом для подобных построек в других городах Вавилонии, и возможно, легло в основу постройки египетских пирамид. Ур, Урук, Эриду, Сиппар, Лагаш, Киш, Ниппур и другие вавилонские города имели свой зиккурат, некоторые руины из которых стоят и сегодня, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской башней, которая колоссальной громадой возвышалась над всей округой.

Это было одно из высочайших зданий того времени, достигавшее 90 метров в высоту. Издали непривычное для глаз сооружение казалось изумлённым евреям гигантской разноцветной лестницей, ведущей к небу. Постепенно суживающиеся этажи были окрашены в яркие тона, а самый верхний был позолоченным. На самом верху, высоко над землёй, был расположен храм бога Мардука. В этом храме, покрытым золотом и облицованным голубым глазурованным кирпичом, царь торжественно приносил жертвы своему верховному богу в благодарность за одержанные победы. И на этот раз в честь успешного похода в страну Хатти и Палестину ожидался большой праздник с жертвоприношениями и обильными возлияниями.

Клинописные тексты донесли до нас слова отца Навуходоносора, царя Набопаласара, – основателя Нововавилонского царства: «К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть, фундамент её установив на груди подземного мира, а вершина её чтобы уходила в поднебесье». А сын его Навуходоносор добавил: «Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Э-темен-анки (по-шумерски «Дом краеугольного камня неба и земли») так, чтобы поспорить она могла с небом» [26, с.51]. Судя по сообщениям Геродота и Плиния, эта знаменитая башня неоднократно достраивалась и перестраивалась, имея в период своего расцвета при Навуходоносоре значение главного храма или пантеона вавилонских божеств – семи планетных божеств, каждому из которых посвящался особый этаж башни, окрашенный в свой отличительный цвет.

Таблица 1

| Этаж | Длина, м. | Ширина, м. | Высота, м. | Цвет | Название планеты |

| 1 | 91,5 | 91,5 | 33 | Белый | Венера |

| 2 | 78 | 78 | 18 | Черный | Сатурн |

| 3 | 60 | 60 | 6 | Ярко-красный | Марс |

| 4 | 51 | 51 | 6 | Синий | Меркурий |

| 5 | 42 | 42 | 6 | Оранжевый | Юпитер |

| 6 | 33 | 33 | 6 | Серебристый | Луна |

| 7 | 24 | 21 | 15 | Золотой | Солнце |

Южная Месопотамия никогда не была богата полезными ископаемыми. Аллювиальные почвы [аллювий (от лат. alluvio – нанос) – отложения постоянных и временных водных потоков, состоящие из обломочного материала различной степени окатанности и сортировки (галечник, гравий, песок, суглинок, глина). – Авт.] равнины лишены были твёрдых каменистых пород, пригодных для построек. Поэтому население вынуждено было заменять камни кирпичом, а известь – земляной смолой, которую добывали в окрестностях Вавилона (Быт.11:3). Предшественники Навуходоносора употребляли для своих построек обожжённый на солнце кирпич-сырец, который под воздействием ветра и непогоды довольно быстро выветривался и разрушался. Навуходоносор же стал применять для строительства настоящий кирпич и ставил на нём своё клеймо. Даже самые большие здания его времени (в том числе и реконструированная им Вавилонская башня) строились из таких кирпичей. Для связки помимо земляной смолы применялся ещё специальный цемент.

С 11 февраля по 7 июня 1913 года в Вавилоне Робертом Кольдевеем (1855–1925) был раскопан хорошо сохранившийся кирпичный фундамент башни – четырёхугольник со сторонами 91,5 метра и остатки трёх лестниц. Роберт Кольдевей – немецкий археолог, архитектор и искусствовед, посвятивший 18 лет своей жизни (с 1899 по 1917) раскопкам и разгадкам тайн Вавилона. Считается, что на сооружение Вавилонской башни было израсходовано 85 млн. кирпичей [13, с.8]. И хотя она не входит в список «Семи чудес света», её вполне можно было бы сравнить с египетскими пирамидами. Побывавший в Вавилоне греческий историк Геродот (между 490 и 480 – ок. 425 до Р.Х.) оставил потомкам её описание: «В середине храмового священного участка воздвигнута громадная башня, длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней – ещё башня, в общем восемь башен – одна на другой. Наружная лестница ведёт наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин» [Геродот I, 181].

Согласно Геродоту Вавилонская башня имела 8 этажей, а клинописные таблицы, найденные в самом сооружении, сообщают о 7 ярусах. Вероятно, Геродот в качестве восьмого этажа посчитал храм, находившийся на седьмой платформе, или же она имела семь надземных этажей и восьмой подземный этаж «Кигаллу», служивший основанием для надземных и невидимый для непосвящённых [5, с.164]. Остаётся неизвестным, является ли Вавилонская башня, упомянутая в Библии (Быт.11:1–9), и башня, описанная Геродотом, одним и тем же сооружением, или же здесь говорится о храме бога Набу в соседнем городе Борсиппе.

Среди археологов существует мнение, что подлинное место башни было в центре Вавилона, на север от храма Мардука. Здесь теперь находится котлован в 100 кв. м., откуда люди брали кирпич для строительства. Другие же, напротив, считают, что этот зиккурат, известный как Вавилонская башня, не имеет никакого отношения к библейскому рассказу, так как традиционная башня, по их мнению, находится в древнем городе Борсиппе (совр. холм Бирс-Нимруд, близ гор. Хилла, в 15 км. к югу от Вавилона), который Навуходоносор, когда воздвигнул наружную стену, включил в ограду столицы как один из её пригородов. Здесь, на высоком холме (ок. 100 м.) усыпанном черепками и глыбами битого кирпича, стоит 20-и метровая кирпичная колонна разрушенной башни. С холма открывается вид на простирающуюся внизу равнину. У подножия легко угадывается планировка погибшего города, очертания его улиц, фундаменты больших строений.

Многие из глыб, свалившихся сверху зиккурата, носят на себе следы стеклования, произведённого огнём. Сила пожара, совершившего это превращение, была такова, что видимые ещё слои кирпичей представляются совершенно изогнутыми и волнистыми [38]. «Нельзя найти объяснения, – пишет один из исследователей, – тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни обожжённых кирпичей, опалил весь остов башни и все её глиняные стены» [15, с.71]. На этом основании многие исследователи считают развалины Бирс-Нимруда (т.е. башня Нимрода, того самого, которого Иосиф Флавий называл строителем Вавилонской башни) остатками библейского вавилонского сооружения.

Зиккураты Месопотамии носили не только ритуально-храмовый характер, к которым стекались тысячи людей для поклонения своим божествам. Отсюда халдейские астрологи предсказывали затмения, изучали планеты и звёзды, проповедовали влияние последних на судьбы людей. Как ни странно может показаться на первый взгляд, но история Вавилонской башни не упоминается в вавилонской литературе. Может быть, в недалёком будущем лопата археолога откопает новые клинописные тексты или скульптуры, доказывающие, что Вавилон действительно был родиной «смешения языков». Ведь до сих пор усилиями археологии возрождено многое из утраченной античности, считавшееся до этого легендой.

Библейский город – Вавилон

Вавилон был золотою чашею в

руке Господа, опьянявшею всю

землю: народы пили из неё вино

и безумствовали.

Пророк Иеремия

Между тем еврейские пленники приближались к конечной цели своего изгнания – городу Вавилону, название которого им было хорошо знакомо, так как происходило от еврейского глагола «balal», что означало «смешивать» (Быт.11:9). В клинописных же текстах того времени он именовался как «Bab-Bel» т.е. «двор, или ворота Бела» – древневавилонского божества. Это название следует отнести к более поздней эпохе, когда в Вавилоне утвердилось почитание бога Бела, а событие вавилонского смешения успело изгладиться из памяти народа. В древности местные жители называли его просто «Babili», греки же трансформировали его в Вавилон, а современные иракцы пишут и произносят это слова как «Бабилон». Вавилон был одним из самых старых городов мира. Его основание можно отнести к временам Нимрода, т.е. потомкам Хама, одного из трёх сыновей Ноя. В Быт.10:8,10 мы читаем: «Хуш родил Нимрода... Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар». Вавилон – более древний город, чем Ниневия (ст.11). Первые упоминания о нём в светской истории относятся к царствованию царя Саргона I (2684–2630 до Р.Х.), который объединил под своей властью обширную территорию – от Элама до Тавра. Когда Ниневия из провинциального города была возведена в ранг ассирийской столицы библейским царём Сеннахиримом (705–681), Вавилон был столицей Двуречья уже около 1300 лет. Своему расцвету и могуществу Вавилон обязан царю-законодателю Хаммурапи (1792–1750), который провозгласил его вечным обиталищем царственности: его жители получали привилегии, за которые крепко держались; ореол царственного города признавали и покорявшие его завоеватели.

Со времени падения надменной ассирийской Ниневии (612) не осталось города, который мог бы соперничать славой с Вавилоном. В описываемую эпоху Вавилон был самым крупным городом на Востоке, даже более крупным, чем Ниневия. Это был не просто город, это была цивилизация. В сравнении с прочими древними городами он выглядел настоящим гигантом. О его красоте и величии писали все древние историки. Побывавший во многих знаменитых городах античности Геродот восхищался великолепием этого города. В своей «Истории» он красочно описал Вавилон – крупнейший из всех известных ему городов Месопотамии [I, 178–200]. По немногим, сохранившимся до наших дней рисункам и фрескам можно судить о внешнем облике Вавилона, который навсегда остался символом всех великих городов мира, символом великой культуры, которая запечатлелась в памяти человечества. Вот почему для понимания Библии так необходима правильная и объективная оценка столицы Нововавилонского царства, патриархи которого были не невежественными пастухами, а наследниками и создателями высокой культуры, обладателями глубоких знаний.

Вавилон раскинулся на обширной равнине по обоим берегам Евфрата и представлял собой довольно правильный четырехугольник шириной и длиной по 22 километра. Полноводная и быстрая река Евфрат разделяла город на две почти равные части: старый город (восточная часть) и новый город (западная часть). Основная часть горожан, преимущественно знатного происхождения, проживала в старом городе. Здесь же располагался царский дворец и главные храмы. Старый город представлял собой своего рода цитадель, ещё более неприступную чем сам Вавилон. Город был тесно застроен зданиями не ниже двух-трёх этажей. Однако бедное население жило в палатках, которые ставились на пустырях между городом и городской стеной, или же совсем за городом, в открытом поле. Вавилон был огромный, многолюдный, шумный и красивейший город того времени, население которого составляло не менее полумиллиона человек. Библейские авторы называли его «городом греха», вместилищем всех пороков, какие только существовали на земле, который «яростным вином блуда своего напоил все народы» (Иер.51:6–7; Откр.14:8). Его вид произвёл ужасающее и неизгладимое впечатление на изгнанных в Вавилонию евреев, которое они сумели передать последующим поколениям. Сегодня его имя стало синонимом большого города, полного соблазнов, а библейское выражение «вавилонское столпотворение» употребляют в значении: беспорядок, шум, суматоха.

Вавилон являлся законодателем древней «мировой» моды. Одежду горожан составлял спускавшийся до пят льняной хитон, поверх которого надевался другой – шерстяной. Поверх хитона накидывался короткий белый плащ. Шили одежду из разноцветной ткани, украшенной вышивкой. Любимыми цветами были красный и синий. Женская одежда отличалась от мужской не столько покроем, сколько качеством тканей, из которых она изготовлялась. Для этих целей использовались самые лёгкие и тонкие ткани. Одеждой простого народа служила длинная рубашка, покрывавшая всё тело от шеи до пяток, которую укорачивали при необходимости с помощью пояса. Обувью служили кожаные башмаки. В ходу была косметика и украшения – перстни, серьги, браслеты, ожерелья. Тело вавилоняне натирали душистыми мазями и маслами, а одежды пропитывали благовониями. Каждый мужчина носил с собой посох, украшенный разного рода украшениями. Вавилоняне постоянно имели при себе печати для скрепления договоров, обычно они изготовлялись из драгоценных или полудрагоценных камней, реже – из обожжённой глины.

Таким образом, Вавилон – это самый большой и самый богатый город мира II–I тысячелетий до Р.Х., родина «смешения языков», город Библии, Вавилонской башни и «великой блудницы». Своему блеску, расцвету и могуществу он во многом обязан царю царей, наместнику богов на земле – Навуходоносору II, имя которого стало символом жестокого поработителя, а выражение «Вавилонское пленение» крылатой фразой, означающей долгий плен или тяжёлую зависимость.

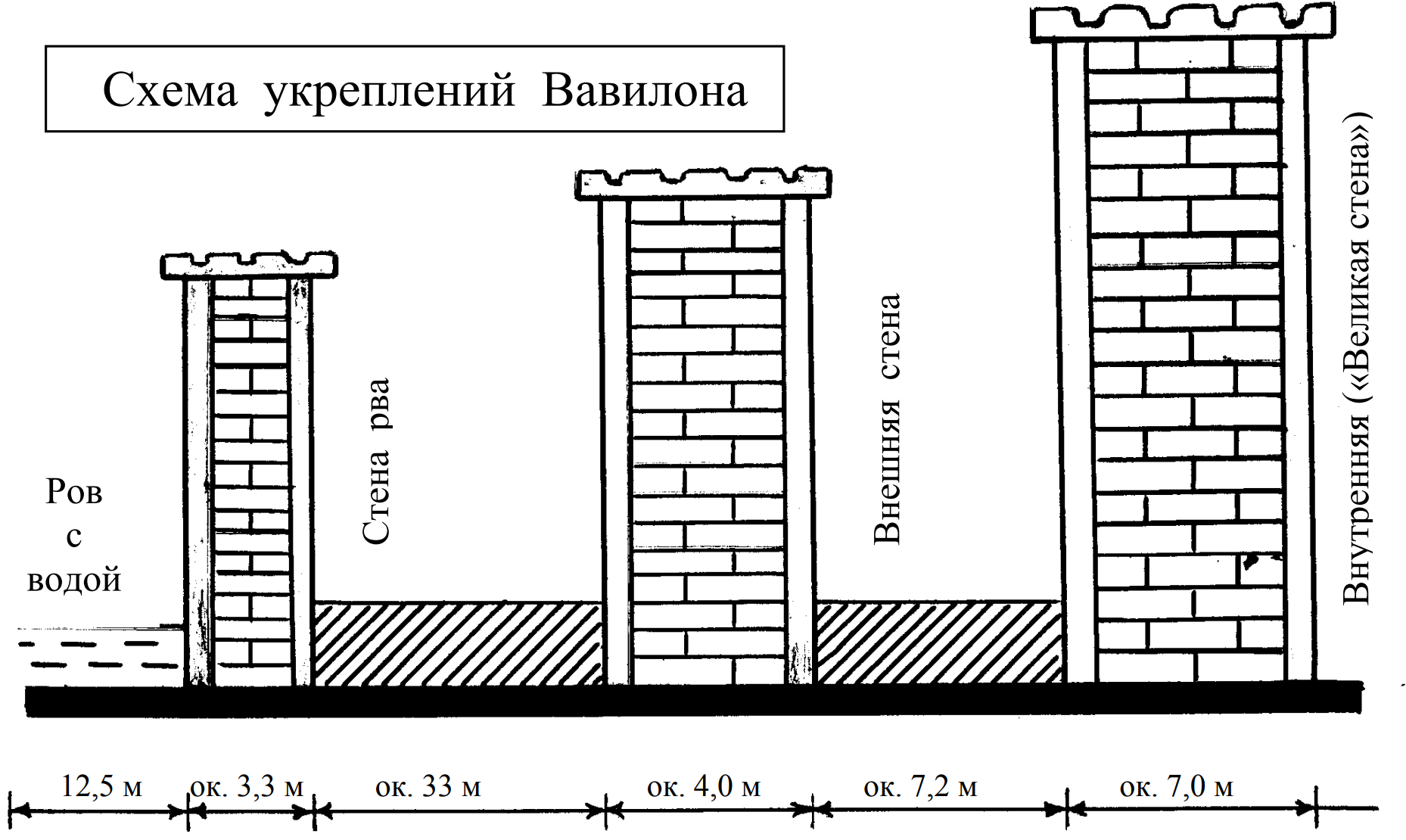

На иудейских пленников, переселённых из маленькой страны в чужую культуру, Вавилон произвёл ошеломляющее впечатление. Недаром ещё пророк Исаия называл его красою царства и гордостью халдеев (13:19). Помимо знаменитой на весь Восток башни-зиккурата, город прославился ещё своими могучими городскими стенами, превратившими его в неприступную крепость, перед которыми в немом изумлении останавливались теперь еврейские переселенцы. О том, что Вавилон был окружён толстыми и высокими стенами с мощными железными запорами, евреи много слышали от своих пророков (Ис.45:2 и Иер.51:12:58). Но то что они увидели своими глазами, превзошло все ожидания – мощные оборонительные сооружения, воздвигнутые Навуходоносором вокруг своей столицы, могли бы на продолжительное время задержать нападение любого врага. Превратив Вавилон в неприступную крепость он приказал высечь на камне надпись следующего содержания: «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной, я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожжённого кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того, чтобы враги, замыслившие недоброе, не могли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как морские волны, водами. Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, я воздвиг на берегу вал и облицевал его обожжённым кирпичом. Я тщательно укрепил бастионы и превратил город Вавилон в крепость» [26, с.46]. Построенные Навуходоносором оборонительные валы тянулись от Евфрата до Тигра. Кроме того, вдали от города он устроил огромный, выложенный камнем водоём, до краёв наполненный водой. Теперь вавилоняне могли, в случае вражеского нашествия, спустить воду и затопить всю равнину, среди которой Вавилон поднимался бы, подобно острову.

С мощных крепостных стен, ещё одним чудом античного зодчества, и началось знакомство наших изнурённых длительным переходом путников с городом. Чтобы проникнуть в него, им пришлось преодолеть в общей сложности три ряда стен. Вот какое описание строительства грозного бастиона вавилонских стен оставил нам Геродот [I, 178–180]: «Прежде всего город окружён глубоким, широким и полным водой рвом, затем идёт стена шириной в 50 царских локтей (26 м.), а высотой в 200 (свыше 100 м.). Царский же локоть на 3 пальца больше обыкновенного. Здесь я должен рассказать, куда употребили землю, вынутую из рва, и как была возведена стена. Лишь только выкопали ров, то взятую оттуда землю стали употреблять для выделки кирпича. Изготовив достаточное количество сырых кирпичей, обжигали их в печах. Вместо цемента строители пользовались горячим асфальтом и через каждые тридцать рядов кирпича закладывали между камнями камышовые плетёнки. Сначала таким образом укрепили края рва, а затем и саму стену. На верху стены по краям возвели по две одноэтажные башни, стоявшие друг против друга. Между башнями оставалось пространство, достаточное для проезда четвёрки лошадей. Кругом на стене находилось 100 ворот целиком из меди (в том числе их косяки и притолоки)... Таким-то образом были возведены стены Вавилона». Какие нужны лестницы или осадные машины, чтобы поднять осаждающих город воинов чуть ли не до облаков!?

Раскопки Вавилона показали, что внешняя стена, которая включала в себя и пригороды, тянулась вокруг города почти на 90 километров.

Однако не всё пространство, охваченное стеной, было застроено: между стеной и собственно городом были оставлены пустыри. Они должны были служить полями для посева хлеба во время голода или на случай продолжительной осады. Сам же город был окружён двумя основными стенами: внутренней «Великой стеной», именуемой Имгур-Эллиль и внешней – Немет-Эллиль. Своё название они получили от ниппурского бога Эллиля, с которым отождествлялся вавилонский бог Мардук. Стены были обставлены зубчатыми сторожевыми башнями (360 на внутренней и 250 на внешней стене) с многочисленными бойницами и обведены глубоким рвом, который наполнялся водой из Евфрата, если городу грозила опасность. В вавилонских стенах имелось 8 ворот. От каждых ворот внутрь города шёл прямой и широкий проспект, который вёл к одному из храмов города, а за воротами начиналась дорога в тот город, где чтился бог, чьё имя носили ворота (см. приложение 1).

Высота вавилонских стен (по Ктесию) составляла 50 оргий (92,5 м.) и имела такую ширину, что по ним могли ехать шесть колесниц в ряд; они насчитывали 250 башен. Греческие же путешественники писали, что стены достигали 50 локтей (ок. 25 м.) высоты, 32 футов (ок. 10 м.) толщины и имели 50 башен высотой 60 локтей (ок. 30 м.) каждая [5, с.174]. Правильный ответ на истинную высоту вавилонских стен не смогли дать даже данные археологии. Можно лишь предположить, что она была не менее 25 метров для внешней стены. Внутренняя же стена была выше и массивнее внешней. Без всякого сомнения, Вавилон представлял собой неприступную крепость.

Вавилон Навуходоносора состоял не только из одних дворцов, храмов и ворот, в нём жили не только цари, боги, жрецы и вельможи, но и десятки тысяч чиновников, купцов, ростовщиков, ремесленников, рабов и свободных, изо дня в день приумножавших богатства великого города. «Город же сам состоит, – свидетельствует Геродот, – сплошь из трёх- и четырёхэтажных домов и пересечён прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперёк реки. На каждой поперечной улице в стене вдоль реки было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные и вели к самой реке» [I, 180]. Почти все улицы Вавилона, покрытые плотно утрамбованными остатками строительных материалов, запирались с двух сторон собственными воротами. Современной планировке городов с широкими прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом, обязаны мы ассирийцам и вавилонянам, первыми применившими столь необычный для городов древности метод градостроительства. Такой планировке города удивлялись жители других стран цивилизованного Древнего мира. Ещё одной особенностью городов Месопотамии от других являлось то, что на улицу выходила глухая стена без окон (этот метод строительства применяется до сих пор на Востоке).

Горожан называли «детьми» или «сынами» Вавилона. Они не только молились богам, но и вели бурную жизнь. На одной из клинописных табличек запечатлён оригинальный для нас, но обычный для Вавилона контракт. В апреле 629 года в Борсиппе некий вавилонянин обязался за 2 года 5 месяцев обучить свободного человека на бандита и сутенера. За это он получал доход от «работы» и 17 граммов серебра «на угощение». В случае неудачи ученик имел право взыскать с учителя по суду 15 литров ячменя за каждый день. Но Вавилон имел и другую сторону. Один лишь пример из наблюдений Геродота: «Страдающих каким-нибудь недугом они выносят на рынок. Прохожие дают больному советы [о его болезни] (если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого). Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или видели исцеление других. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен спрашивать, в чём его недуг». [I, 197]

Навуходоносор

«Это ли не величественный

Вавилон, который построил я в

дом царства силою моего

могущества и в славу моего

величия»

Навуходоносор

В 626 году будущий могильщик Ассирийской империи Набопаласар основал в Вавилоне небольшое новое царство, получившее в науке название Нововавилонского и которое его сын Навуходоносор сделал великим и могущественным. Оно охватывало Ближний Восток от Суз до Средиземного моря, от Персидского залива до верхнего Тигра и от Таврических гор вниз до Египта. На одной из сохранившихся до наших дней клинописных надписей Навуходоносор как бы подводит итог своей многолетней внешней политики: «С вышней помощью богов дальние страны, далёкие горы, от Верхнего (Средиземного) моря до Нижнего (Персидский залив) моря, дурными дорогами, глухими тропами, где задерживался шаг, некуда ступить было ногой, тяжёлыми путями, дорогами жажды я прошёл, непокорных перебил, пленил врагов. В стране я навёл порядок и дал процветать народу. Плохих и злых среди народа я удалил. Серебро, золото, драгоценные камни, медь, ценное дерево – всё, что дорого, золотые плоды, урожай гор, продукты моря, тяжёлое множество, изобильные дары в мой город Вавилон я принёс пред богами» [5, с.93].

Наибольшего расцвета Нововавилонское царство достигло при Навуходоносоре II, который ещё при своём отце командовал армией, а после его смерти стал проводить самостоятельную активную завоевательную политику. Покорив все окружающие народы и стоя на вершине своего могущества, Навуходоносор, подобно всем великим восточным завоевателям, предался мечтанию об основании всемирной монархии под владычеством Вавилона. Даже само его имя, которое по-вавилонски звучит как Набиум-кудурри-усуур, означало «бог защищает корону». Это говорило о его религиозности. Сохранилась молитва, произнесённая им при вступлении на трон: «Предвечный Владыка Вседержитель, – обращается Навуходоносор к Мардуку, богу Вавилона, – подай, чтобы имя царя, которого ты возлюбил, которого имя ты возвестил, преуспевало согласно воле твоей. Направь его на путь истины. Я – государь, покорный тебе, создание рук твоих. Ты сотворил меня и доверил мне власть над людьми. По милости твоей, Господи, всех обнимающей, да будет твоё владычество милосердным». В другой молитве царь просит Божество благословить его «мудрым правлением», «благодетельным для людей» [43, с.264]. Эта молитва Навуходоносора была услышана. За годы своего продолжительного царствования он превратил Вавилонию в процветающую страну. Это было время подлинного возрождения, экономического расцвета и культурного развития.

При Навуходоносоре, которого пророк Даниил называл «царём царей» (2:37) и который носил титул «царь четырёх сторон света», Вавилон достиг апогея своей пышности и славы, блеска и величия истинной столицы мира. Он стал второй Ниневией, богатейшим из всех торговых городов, в котором торговля и ремесло достигли небывалого для прежних времён развития. На его широких улицах день и ночь сновали купцы, в стране они пользовались большим почётом. Обычным были караваны верблюдов и телеги, гружённые товаром. Здесь можно было встретить людей всех цветов кожи. Здесь звучала речь всех народов тогдашнего мира. У городских ворот от зари до зари, как улей, шумел красочный восточный базар. Особенно оживлённо было здесь когда вавилонские воины возвращались домой из своих походов.

Вот и на этот раз, после успешного рейда в Палестину многие отправились на торжище, чтобы продать свою добычу. В основе метрологии, учения о мерах веса, в Вавилонии была принята шестидесятичная система. Мелкой ходовой весовой мерой был 1 сикль (8,416 г.). 60 сиклей составляли 1 мину (ок. 0,5 кг.). 60 мин, соответственно, 1 талант (ок. 32,6 кг.). Наименьшей единицей была 1 ше (1 зерно) – 0,0467 г. Помимо ладана, ароматического масла, золота, драгоценных камней, слоновой кости здесь можно было встретить и «живой товар». Разноцветную одежду отдают за сикль (8,4 г. серебра), выносливого верблюда – за 10 сиклей (84 г.), взрослого раба-мужчину – за 50–60 сиклей (420–504 г.). Рабыня оценивалась чуть дешевле – 30–50 сиклей (252–420 г). Ещё дешевле была стоимость ребёнка – 15–20 сиклей (126–168 г.) серебра [5, с.244]. Монет вавилоняне не знали и при покупке отвешивали слитки серебра на весах, причём не обходилось без обмана. Опытные мастера прекрасно умели изготавливать неточные весы и неполновесные гири.

Практически в каждой вавилонской семье было несколько рабов, об этом свидетельствуют найденные при раскопках деловые документы. Но эти рабы имели семьи, владели землёй, домами и значительным движимым имуществом. Тенденции такого использования труда рабов усиливались в течении всего нововавилонского периода, так как рабы, действовавшие самостоятельно на свой страх и риск и платившие оброк, были более выгодны хозяевам, чем те, которые работали из-под палки и всегда готовы были совершить побег. Они даже обладали некоторыми правами. Раб мог вести судебные дела и заключать договоры со свободными лицами, но при этом оставался в полной власти своего господина. Рабы даже покупали, продавали и нанимали для работы свободных. Таким образом, о возвращении к деспотии по отношению к рабам в нововавилонском обществе не могло быть и речи. Вавилоняне учли трагические ошибки своих предшественников – ассирийцев.

Об интенсивном городском строительстве во времена Навуходоносора свидетельствует обнаруженная в Вавилоне так называемая «надпись восточно-индийского дома», хранящаяся в Британском музее. Шесть столбцов вавилонского письма сообщают нам о грандиозных строительных работах, предпринятых Навуходоносором для укрепления, расширения и украшения своей сказочной столицы. Надписи подробно и пространно перечисляют все многочисленные работы, произведённые им в Вавилоне и вокруг города. Каждую минуту напоминают они о его хвастовстве: «Это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия» (Дан.4:27).

На многочисленных стройках Вавилона, помимо рабов, пригнанных из многих стран, отбывали строительную повинность все свободные граждане города и близлежащих окрестностей. Это позволило архитекторам в короткий срок создать величественный ансамбль Вавилона с длинными прямыми мощёнными улицами, архитектура которого изобиловала золотом и серебром. Огромные богатства, привезённые завоевателями, помогли Вавилону стать красивейшим городом мира: величественные здания, дворцы, знаменитые висячие сады, множество статуй, мощные крепостные стены – всё это стало гордостью Навуходоносора. Слава царя поистине была безгранична.

Целый ряд грандиозных общественных зданий и крепостей Вавилона, раскопанных в наше время, по большей части датируется периодом правления Навуходоносора, планы которого осуществлялись с большим размахом и изобретательностью. Кто бы мог себе представить в дни величия Вавилона, что этот могущественный город превратится в груду развалин и место обитания диких зверей пустыни?

Но не только Вавилон был целью его строительства. Навуходоносор выстроил или восстановил почти каждый храм по всей стране. Груды обожжённых кирпичей с оттиснутым на них именем Навуходоносора, которые попадаются почти в каждом городе Вавилонии, свидетельствуют о восстановлении им какого-либо древнего святилища или о запоздалой заботе о былом величии храма. Он же построил набережную вдоль Красного моря, чтобы сокрушить могущество волн, и основал на его берегах город Тередон, чтобы воспрепятствовать вторжению арабов.

С первого взгляда всё это может показаться преувеличением, но светские писатели и, затем, развалины вавилонской страны, говорят в пользу буквальной истины и точности всей этой картины. Кроме того, мы имеем свидетельство Библии, в которой пророк Даниил очень обстоятельно и ясно изображает в своих первых четырёх главах продолжительность, славу и великолепие царствования Навуходоносора. В его описании Навуходоносор есть человек «которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу»; он имеет при себе «сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей»; он сделался великим и сильным; его величие всё усиливалось и простёрлось до краёв земли (2:37; 3:2; 4:19).

В отличии от ассирийских царей, которые совмещали в своём лице должности светского правителя и верховного жреца, функции царя в эпоху Нововавилонского царства не были связаны с религией. Царь – это исключительно правитель государства. В военное время он являлся верховным военачальником и ведал внешней политикой. В мирное – вершил суд, управлял экономикой страны, занимался сооружением каналов, шлюзов, постройками укреплений, дворцов, храмов и т.п. Однако в своей деятельности он должен был считаться с советами старейшин как в столице, так и других крупных городах. Эти советы состояли из богатых и знатных лиц, захвативших высшие должности в храмах и передававших их по наследству.

Царь опирался в первую очередь на две привилегированные группировки господствующего класса: жречество и военную знать. В целом же жречество играло в государстве преобладающую роль, чему способствовало обладание значительными земельными владениями и храмовыми сокровищами. Военная знать была менее могущественной, чем привилегированная верхушка ассирийской армии, усиливавшейся во время бесконечных завоевательных войн, длившихся веками.

В своих надписях нововавилонские цари смиренно повествуют о том, что они выполняют волю богов и избегают заносчивых высокомерных самовосхвалений, столь характерных для ассирийского общества. В них нет повествования о каких-либо деяниях, за исключением строительства и реконструкции храмов, что ещё в большей степени вело к увеличению доходов и могущества жречества. Примечательно, что в многочисленных клинописных текстах времён Навуходоносора, дошедших до наших дней, почти ничего не говорится о захватнических войнах. В отличии от ассирийских царей, он никогда не прославлял своих военных подвигов. В надписях он говорит только о мирном строительстве. В его величественном дворце не обнаружено ни одного рельефа или изображения ужасающих военных сцен. Если дворцы ассирийских правителей были обильно украшены фресками, так или иначе связанными с личностью царя, восхвалявших его деяния и охотничьи подвиги, то вавилонские рельефы полностью лишены такой тематики. Тематика прославления царя и побед его войска, которая была так широко распространена в Ассирии, в Вавилоне не практиковалась.

И тем не менее Навуходоносор являлся величайшим из всех царей и одним из сильнейших монархов всех времён. Его власть распространялась на все концы тогдашнего мира. Ещё при жизни отца он прославился как замечательный полководец, а затем очень много потрудился для улучшения жизни своих подданных. Это он завершил строительство храма Мардука, больше известного под названием Вавилонской башни, построил «Дорогу для процессий бога Мардука», которая по красоте и размерам в то время не имела себе равных во всём мире, наконец, именно при нём появились легендарные «висячие сады Вавилона», которые древние греки отнесли к «Семи чудесам света». Это он заботился о процветании Вавилона, сделал его самой могущественной крепостью в мире, непревзойдённой по красоте и роскоши. Навуходоносор был просвещённым и цивилизованным монархом. Силу и гений его личности нельзя сравнить ни с одним из его последователей. Вот почему в последующие века и до наших дней его имя связано с множеством различных легенд.

Имя Навуходоносора оказалось прочно вписанным в историю Иудеи, но его репутация в еврейском мире куда хуже. Трижды он вступал в Иудею (605, 597 и 586); разрушил Иерусалим и разграбил Иерусалимский храм; ослепил царя Седекию, предварительно убив у него на глазах его сыновей; увёл в плен огромные массы еврейского народа; ликвидировал Иудейское царство, превратив его в вавилонскую провинцию. Массовое переселение иудеев в Вавилонию оставило заметный след в истории народа, так что о многих событиях говорится, что они были до плена или после плена. Поэтому могут показаться странными слова Иеремии о Навуходоносоре, как о «рабе Божием» (25:9), ибо среди евреев это имя ассоциируется с воплощением садизма и тирании. Еще более странными звучат слова, сказанные о Навуходоносоре его современником – Даниилом, которого царь увёл в Вавилон когда тот был ещё отроком: «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу... Ты – это золотая голова!» (2:37–38).

Из Книги пророка Даниила следует, что Бог избрал Навуходоносора чтобы быть Божиим орудием, которым была покорена Иудея. Он стал первым царём совершенно новой эпохи – эпохи язычников. Дом Давида на время был отстранён Богом от правления на Земле, и в лице Навуходоносора мировая империя была первой из четырёх великих империй, о которых пророчествовал Даниил. Она упоминается почти в каждой главе Книги пророка Иеремии, начиная с 20-й и по 52-ю включительно. Слава созданной Навуходоносором мировой империи началась и закончилась вместе с ним. Будучи образованным монархом, Навуходоносор всячески поощрял изучение наук. Все наши современные знания астрономии, математики, географии, медицины основаны на известных принципах, открытых халдеями. Как говорит, вошедшая в нашу литературную жизнь средневековая поговорка, что «все дороги ведут в Рим», так всё, чем мы владеем, пришло из Вавилона. Богу угодно было сделать страну, расположенную между священными реками Тигром и Евфратом, кладезем мудрости и открытий. Вот лишь несколько тому примеров.

Вавилонские учёные заложили основы математики и астрономии. Они первыми открыли умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, дроби. Вычислив продолжительность солнечного года, халдеи поделили его на двенадцать месяцев, месяц – на четыре недели, неделю – на семь дней (число 7 стало для них священным) и ввели високосный год, тем самым заложив основы календаря. Им же принадлежит пальма первенства в подразделении времени на часы и минуты. Вавилонская система мер и весов легла в основу ряда метрологических систем Передней Азии, а шестидесятичная позиционная система счисления дошла и до нашего времени: именно этой системой пользуются и сейчас, когда оперируют градусами (или часами), минутами и секундами. У них же вошёл в обиход «талант» – мера веса и удачи. Вавилоняне решали квадратные уравнения, знали «теорему Пифагора» и располагали методами нахождения всевозможных «пифагоровых» чисел (более чем за 1000 лет до Пифагора). Среди клинописных текстов, найденных в Вавилонии, содержится математический ряд, конечный итог которого выражается числом 195 955 200 000 000. Это было число, которым, по мнению специалистов, европейская наука не умела оперировать даже во времена Декарта (1596–1650) и Лейбница (1646–1716). Число «пи» известно в истории математики как «число Лудольфа» (голландского ученого XVІІ века), открывшего соотношение длины окружности к её диаметру. Однако в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина хранится египетский папирус, из которого явствует, что египтянам давно было известно число «пи». Но оказывается, ещё до египтян число это было известно в Шумере [15, с.54]. Многими другими знаниями из области естественных наук мы обязаны сегодня трудолюбивому народу, жившему некогда в стране двух больших рек – Тигра и Евфрата.

Таким образом, Вавилония времён Навуходоносора характеризуется высоким уровнем развития науки, литературы, искусства и архитектуры с одной стороны, и преобладанием религиозной идеологии – с другой. Но религия не составляла здесь стройной догматической системы, а складывалась из отдельных местных культов, не исключавших культы других божеств. Согласно дошедшей до нас клинописи, в Вавилоне времён его наивысшего расцвета были выстроены 53 храма в честь великих богов; 55 целл (помещений-часовен для фигур богов) – мелких святилищ, посвящённых Мардуку; 300 святилищ земных божеств и 600 – небесных божеств; 180 алтарей богини Иштар; 180 алтарей бога погоды Адад и бога моровой язвы Нергал и ещё целый ряд всевозможных алтарей.

Эпоха Навуходоносора отмечена многими важными и чудесными событиями. Среди них самым трагичным был, конечно, Вавилонский плен. Но без него не выросла бы титаническая и яркая фигура мудреца-провидца Даниила, предсказателя будущего. Блестящее исполнение его пророчества о конце династии Навуходоносора и окончательном разрушении Вавилонской империи, сохранило имя Даниила от забвения на страницах мировой истории.

Хвалясь перед Даниилом, Навуходоносор назвал Вавилон величественным (4:27), а Александр Македонский хотел сделать его даже центром мира. Украшенный сказочными «висячими садами», одним из семи чудес света, величественный Вавилон обратился в руины. Его блеск и великолепие, даже само местоположение были забыты. На два тысячелетия Вавилон исчез из истории. Лишь в 1899 г. в Месопотамию прибыл немецкий археолог Роберт Кольдевей и начал систематические исследования четырёх огромных холмов: Джумджума, Каср, Бабил и Амран ибн Али, иначе говоря – Вавилона. В начале Кольдевей предполагал, что ему хватит 5 лет, однако даже спустя 14 лет, в 1913 году, он пишет в одном из своих сообщений, что «выполнена приблизительно половина работы, которую можно считать необходимой или желательной» [44, с.232]. Вместо намеченных 5 лет Роберт Кольдевей провёл на развалинах Вавилона около 18 лет (до 1917 г). Даже впоследствии он не считал свои раскопки в Вавилоне завершёнными. Большая часть города не раскопана и сегодня.

Поклонение золотому истукану

До идолов дотрагиваться нельзя –

позолота пристанет к пальцам.

Г. Флобер

В Древнем мире считалось, что бог победителя сильнее богов побеждённого. Вот почему жители страны, потерпевшей поражение, нередко обращались в веру победителей. В книгах халдейских мудрецов можно было прочесть, что боги Вавилона самые могущественные, потому Вавилон и правит миром. Евреи в Вавилонии были покорёнными чужеземцами и как таковые должны были поклоняться богам завоевателей, ведь падение Иерусалима должно было в очередной раз засвидетельствовать о превосходстве вавилонских богов. Однако это не означало, что евреи в изгнании были принуждены отказаться от своего Бога. Их просто хотели заставить поверить и в силу вавилонских идолов. Об этом свидетельствуют древние хроники, согласно которым вавилонские правители представляли евреям полную возможность отправлять свой культ. Так, например, депортированные в Вавилонию ассирийцы могли продолжать приносить жертвы своим богам в одном из многочисленных святилищ в Вавилоне. Точно так и другие иммигранты могли привозить с собой своих богов, но обязаны были служить и богам новой родины. Одни лишь правоверные монотеисты-евреи, после религиозной реформы Иосии 622 года, могли приносить свои жертвы только на горе Сион, в Иерусалиме. Поэтому еврейские изгнанники в отчаянии восклицали: «Преступления наши и грехи наши на нас... как же можем мы жить?» (Иез.33:10). Исполнилось библейское предсказание: в чужой земле неверные евреи, ослушавшие Господа, должны будут служить «богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат...» (Втор.4:28). И такие люди находились. В тяжёлых условиях плена они стали терять не только веру в силу Бога, но и в неизменность Его любви к Израилю, и начали поклоняться богам той земли, на которой они оказались поселёнными. Именно это имел в виду пророк Иезекииль, когда передавал таким малодушным суровое предупреждение Яхве: «Вы говорите: будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу Я, говорит Господь Бог: рукою крепкою и мышцею простёртою и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою...» (Иез.20:32–34). Большинство же иудеев были твёрдо уверены в том, что Бог, а не Навуходоносор, привёл их к поражению, они не соблазнились вавилонскими идолами. Они смогли остаться евреями и в Вавилоне, потому что верили – тот же Бог, который изгнал их, вернёт назад в Израиль, если они возродят свою первоначальную мораль, основанную на законах Моисея.

Пророк Даниил сообщает, что Навуходоносор дал указание воздвигнуть вблизи Вавилона на обширной равнине Деир (совр. название Эль-Дуэйр) громадный золотой истукан высотою 60 локтей (ок. 30 м.) и шириною в 6 локтей (ок. 3 м.) и заставил своих подданных поклоняться ему. Изображала ли эта статуя самого Навуходоносора или какого-нибудь вавилонского бога, сказать трудно. Известны лишь её колоссальные размеры и то, что сделана была она из золота (Дан.3:1). Рассказы Геродота об огромной золотой статуи сидящего Зевса в одном из священных храмовых участков Вавилонской башни, о золотых алтарях и тронах, на изготовление которых пошло 800 талантов (26 тонн !) золота, о статуи бога 12-и локтей (ок. 6 м.) высоты, целиком из золота [I, 183], известия о необычайно роскошном убранстве царских дворцов с их золотыми ложами и тронами показывают, что в столице Навуходоносора не жалели благородных металлов. Свидетельства Геродота и других древних историков (в частности Диодора Сицилийского) говорят о существовании в Вавилонии громадных золотых литых статуй, что подтверждает достоверность данного библейского повествования.

Поклонение золотому истукану в первую очередь должно было означать превосходство власти вавилонских богов, способствовавших Навуходоносору в победе над врагами. Кроме того, этим актом царь хотел добиться покорности среди десятков тысяч военнопленных, пригнанных из завоёванных им стран. Отказ от поклонения означал восстание против богов царя и против признания его верховной власти. Непокорных ожидало наказание – сожжение в печи, распространённая у ассиро-вавилонян казнь для мятежников и бунтовщиков. Так, например, Навуходоносор приказал изжарить на огне двух иудейских лжепророков – Седекию и Ахава, проповедовавших среди пленных скорое возвращение их на родину и тем самым возбуждавших пленников против его власти (Иер.29:21–22).

И на этот раз завистливые чиновники царя решили использовать предстоящий праздник в своих корыстных целях. Они знали, что ненавистные им иудеи скорее предпочтут умереть, чем поклониться истукану. Торжественное открытие поставленной Навуходоносором статуи (сегодня об этом событии напоминает небольшой пригорок в форме куба на равнине Эль-Дуэйр, служивший, как полагают, пьедесталом для истукана) было обставленно соответствующей пышностью. Едва только раздались звуки труб, свирелей, гуслей, цитры и всякого рода других музыкальных инструментов (Дан.3:5), как все подданные царя пали ниц и воздали золотому истукану божественные почести (в куюнджикских барельефах, раскопанных в развалинах Ниневии, представлены почти все инструменты, упомянутые у Даниила. – Авт.).

И только иудейские юноши Седрах, Мисах и Авденаго отказались поклониться языческому божеству, о чём евнухи не замедлили донести царю. Тогда Навуходоносор велел разжечь печь всемеро сильнее, чем обычно, и бросить в неё трёх строптивцев. Но огонь не коснулся верных последователей Иеговы, ибо их взял под покровительство ангел Божий. Когда юноши, не тронутые пламенем (на одеждах не оказалось ни малейшего следа огня или дыма) вышли из печи, царь велел повысить их по службе и под страхом смерти запретил кому бы то ни было оскорблять Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, «который мог бы так спасать» (Дан.3:29). Но эта вынужденная исповедь царя не содержит в себе признания превосходства «еврейского Бога» над другими богами. Поэтому, в своём указе Навуходоносор не требует от своих подданных веры только в Иегову, а грозит им в случае хулы на Него смертью, т.е. назначает то самое наказание, которое полагается по вавилонским законам за богохульство. Навуходоносор не стал монотеистом, он лишь прибавил к своему пантеону ещё одного бога.

Как следует из вавилонских источников, после этого события ни Навуходоносор, ни другие последующие цари не стремились больше навязать пленным иудеям свою языческую религию или запретить им поклоняться Иегове. Они не стали бы, наверное, препятствовать евреям, если бы те захотели соорудить в местах их проживания жертвенники своему Богу или даже построить Ему храм, подобный тому, который разрушил Навуходоносор в Иерусалиме. Но старейшины в Вавилонии не могли себе этого позволить, поскольку самим Богом было строго-настрого запрещено всякое жертвоприношение вне избранного Иеговой места. А этим местом был, как известно, Иерусалим и гора Сион (Втор.12:5,13–14). Жертвоприношение являлось стержнем религиозного культа как у евреев, так и у язычников, но парадокс заключался в том, что хотя Господь присутствовал повсюду, еврей же мог приносить Ему жертву только на алтаре в Иерусалиме. Единственный алтарь в Иерусалиме имел и единственное, единое священство. Если, например, идумейский или египетский священник, решив сменить место своего проживания мог взять с собой своих богов и устроить вполне законный культ там, где он осядет, то в иудаизме этого сделать было нельзя

Пророки Вавилонского плена

Истинные пророки иногда

находят себе усердных

поклонников, лжепророки

же находят их всегда.

М. Эбнер-Эшенбах

В истории израильского пророческого движения можно выделить три периода: до Вавилонского пленения, время Вавилонского пленения и послепленный период. В тяжёлую годину Вавилонского плена пророки – верные хранители завета Иеговы продолжали заботиться о религиозно-нравственной жизни в иудейском обществе. Благодаря невмешательству вавилонского правительства, они имели прекрасную возможность продолжать свою деятельность по духовному руководству народа на чужбине. Таких пророков было два: Даниил и Иезекииль. Если первый был послан Богом исполнять свою миссию при дворе вавилонских и персидских монархов, то деятельность второго ограничивалась непосредственным кругом иудейского общества и лишь косвенно касалась языческих народов. Они были первыми пророками, жившими за пределами своей страны.

Оба великих пророка жили в разных местах Вавилонии и могли не знать друг друга. Даниил жил в столице при царском дворе, а семейный Иезекииль (24:18) проживал в собственном доме (8:1. Ср. Иер.29:4–6) недалеко от города Ниппура в селении Тель-Авив на канале Ховар (1:1). К тому же попали они в Вавилонию в разное время: Даниил при Первом пленении (605), которое считается началом 70-летнего Вавилонского плена, а Иезекииль только через 8 лет при Втором нашествии Навуходоносора на Иерусалим (597). И тем не менее, Иезекииль дважды упоминает имя Даниила в своей Книге (14:14,20 и 28:3).

Библия упоминает ещё двух пророков Вавилонского плена – Ахава и Седекию, создавших среди переселенцев оппозицию к официальной власти и призывавших народ к восстанию. Поводом к этому послужил мятеж против вавилонского господства в Палестине в 4-й год царствования Седекии, весть о котором распространилась весьма быстро среди пленных иудеев. По приказу Навуходоносора возмутители спокойствия, «пророки» Ахав и Седекия, были живьём изжарены на огне (Иер.29:20–22). Из этого события становится ясным, как сильна была надежда изгнанников на скорое освобождение, пока ещё существовало Иудейское государство. По всей вероятности, Ахав и Седекия были пророками проегипетской ориентации, которые надеялись на скорое возвращение из плена, когда египетский фараон придёт на помощь Иуде.

Следует упомянуть ещё пророка Захария, который родился в конце Вавилонского плена и вместе с другими иудеями возвратился в Иерусалим, чтобы принять активное участие в восстановлении храма.

Пророческое движение в период Вавилонского пленения отражало желание и надежду многих иудеев, уведённых на чужбину вернуться на родину, а пророки стремились осмыслить трагические события иудейской истории последнего времени, извлечь уроки из прошлого, помочь своему народу пережить тяжёлое время. Вот почему на первом плане у пророков Вавилонского плена ярко прослеживается тема грядущего возрождения и благополучия. Они предвещали возвращение своего народа в землю отцов, выражали уверенность в том, что их потомки вновь будут бросать зёрна ячменя, пшеницы и проса в собственную землю, подвязывать лозы на собственных виноградниках.

Даниил

Среди высланных в 605 году до Р.Х. из Иерусалима в Вавилон израильтян был один юноша по имени Даниил – тот самый, который достиг весьма большого поста при дворе вавилонского царя Навуходоносора и который позже напишет книгу, названную его именем, включённую в канон Священного Писания. Книга Даниила не только историческая, но и пророческая. Именно он восполнил пробел в библейской истории, обойдённый молчанием другими священными авторами. Даниил – историк плена иудейского, повествующий о событиях, на которые светская история может пролить так много света, как ни на какую другую книгу Библии. Халдеи с уважением относились к нему, а евреи считали его мудрейшим из пророков. Благодаря своим необыкновенным способностям он вместе с другими тремя еврейскими отроками (Анания, Мисаил и Азария) был приближён к царскому двору. При дворе вавилонских правителей было принято давать новые имена пленным принцам царского и княжеского рода, которые служили в свите царя. Таким образом Даниил получил новое, вавилонское имя – Валтасар (не следует путать с последним вавилонским царём), Анания был переименован в Сидраха, Мисаил в Мисаха, а Азария в Авденаго.

Даниил-Валтасар – иудейский мудрец и провидец, занимал важные посты при вавилонских и мидо-персидских языческих дворах, однако сохранил при этом твёрдую веру своих отцов в единого Бога. Нельзя исключить его знакомство и с иудейским царём-изгнанником – Иоакимом, жившем во дворце Навуходоносора. Его историческое повествование занимает место между Книгами Царств и Паралипоменон с одной стороны, и Книгою Ездры – с другой. То, чего не довершил автор 2-й Книги Паралипоменон в своей последней главе («И переселил он (т.е. Навуходоносор) оставшихся от меча в Вавилон; и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского – 36:20»), блистательно завершил Даниил. В то время, когда молчала израильская арфа повешенная на вербах берегов Евфрата (Пс.136:1–4), Даниил сообщает нам удивительные подробности Вавилонского плена – самого тёмного и трагического периода еврейского народа.

Книгу Даниила условно можно разделить на две равные части: историко-повествовательную (1–6 гл.) и апокалипсическую (7–12 гл.). В первой части описаны отдельные моменты из жизни главного героя книги – Даниила. Во второй – чудесные видения и откровения, которые он имел во сне и наяву, относящиеся к отдалённым временам (практически до времени восстания Маккавеев в 60-х годах II века до Р.Х.). Даниил предсказал также пришествие в мир Спасителя Иисуса Христа через «семьдесят седмин», т.е. через 490 лет. Так оно и произошло.

Даниил начинает своё повествование с того, что сообщает нам точную дату осады Иерусалима Навуходоносором «в третий год царствования Иоакима, царя Иудейского» (1:1), что соответствует 605 году до Р.Х. Он очень обстоятельно и ясно изображает в своих первых трёх главах продолжительность, славу и великолепие царствования Навуходоносора. Интересным является момент, когда Даниил и его трое набожных друзей отказываются есть пищу, которую подавали к царскому столу. Почему их отказ был столь категоричен? Потому что религиозное отношение к пище для евреев исключало языческий стол. Закон запрещал вкушать что бы то ни было, если оно было прежде предложено как жертва идолам, то есть идоложертвенное. В то древнее время еда была неотделима от культа: всякое доступное мясо обычно прежде было жертвенным животным; первые плоды полей и садов евреи посвящали Господу, а язычники посвящали своим ложным богам. Вот почему юноши предпочли питаться простыми овощами и пить воду вместо царского вина.

С целью воспитать из иудейских юношей преданных слуг вавилонского престола, «годных служить в чертогах царских», Навуходоносор велел прежде всего «научить их книгам и языку халдейскому», посвятить в тайные знания халдейских астрологов, обучить искусству толкования снов, истории и обычаям Вавилонии. В чём же заключалась «халдейская мудрость» того времени? Главным образом в изучении астрономии и астрологии. При всех главных храмах состояли на службе всевозможные касты мудрецов или волхвов, которые по движениям небесных светил разъясняли таинственные явления настоящего и предсказывали будущее. О своих наблюдениях, о том, что по их мнению должно было произойти в природе, политической и частной жизни, они обязаны были докладывать царю. Мудрость этих людей составляла славу и гордость Вавилона. И именно во все эти тайны премудрости и должен был быть посвящён Даниил со своими товарищами. Успехи молодых людей были потрясающими, что даже сам царь после произведённого им испытания нашёл их и особенно Даниила «в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всём царстве его» (1:20). Откуда было знать закалённому в боях халдею, находившемуся на вершине своего могущества, что Всевышний всегда ещё при постигших Его народ испытаниях выдвигал ему вождя, стоявшего на высоте мудрости выше всех его врагов.

Глава 2. Пророческие способности Даниила начинают проявляться с весьма странного сна Навуходоносора, не на шутку его встревожившего, который снился ему во второй год царствования (603). Вавилонский царь увидел во сне статую, сделанную из 4-х металлов: золота, серебра, меди и железа. Последовательность металлов, нисходящая по ценности, но объединяющая их в единое целое, указывала на значение этого сна. Голова истукана «была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бёдра его – медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Далее Навуходоносор увидел в своём видении как камень оторвался от горы, ударил в истукан, и разбил его (2:31–34).

Предсказатель сказал Навуходоносору: «Ты, царь, – золотая голова». Ранее об этом же предсказывал и пророк Иеремия (27:6–7), указывая на то, что все народы будут служить Навуходоносору, его сыну и внуку, «доколе не придёт время и его земле и ему самому». Из этого сна покоритель Иерусалима узнаёт от юноши-еврея о будущей гибели своего государства, а под образом большого истукана – четыре языческих империи, следующие одна за другой, дальнейшие подробности которых были явлены Даниилу впоследствии. Таким образом, через столь необычный сон вавилонского владыки Бог приоткрыл будущим поколениям идею последовательной смены мировых империй. Для Даниила такими империями были: Вавилонская (626–539), Мидо-Персидская (539–331), Греко-Македонская (331–146) и Римская (146 до Р.Х.–1453 по Р.Х.).

Глава 4. Некоторое время спустя Навуходоносор увидел другой сон. Ему приснилось большое и крепкое дерево, которое достигало до небес, и ветви которого были увешаны прекраснейшими плодами. В нём нашли пристанище птицы небесные и звери полевые. Но вот однажды с небес раздался голос: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времён» (4:20). Встревоженный Навуходоносор тотчас послал за жрецами и потребовал у них объяснения виденному. Но жрецы отказались истолковать столь странный сон. Тогда во дворец был вызван Даниил, который смог дать своему государю удовлетворительный ответ.

Казалось бы подобное видение не требует особого толкования, так как смысл его должен был быть понятен жрецам: дерево было общепринятым образом жизни и власти. Навуходоносор в видении видит «главный корень» этого дерева в «узах железных и медных». Идея, что «главный корень» остаётся после того, как дерево повергнуто, показывает, что самонадеянному монарху (или его гордой столице) предсказана лишь утрата первенства, а не полное уничтожение. Так и случилось вследствие событий 539 года. Хотя столица и лишилась империи, но не была уничтожена. Но что должны были значить «семь времён» и то, что «сердце человеческое отнимется от него (Навуходоносора) и дастся ему сердце звериное»?

«Государь, – сказал Даниил. – Голос, который ты слышал и который исходил с неба – это голос самого Бога. Он возвестил тебе наказание за твою гордость (4:26–30). Ты придёшь в состояние животного и подобно волу будешь питаться травою в течение семи лет. Между тем царство твоё будет сохранено для тебя и по прошествии семи лет ты снова вступишь на престол и сделаешься таким же могущественным, как и теперь». Ровно через год сон Навуходоносора исполнился: он внезапно потерял рассудок; был отлучён от людей; ел траву, как вол; его тело орошалось росою; отросли волосы как у льва и ногти – как у птицы (4:30). Что за странная болезнь? Имела ли она вообще место, и что говорят по этому поводу светские источники?

В трудах великого вавилонского жреца, астронома и историка Бероса (ок. 340–280 годы до Р.Х.) есть замечательное подтверждение того факта, что царь Навуходоносор «впал в болезненное состояние» за некоторое время до своей смерти. Достоверно известно, что Берос пользовался подлинными письменными источниками, хранившимися в вавилонских храмах.

У греческого историка II в. до Р.Х. Абидена есть сообщение о том, что живший ещё ранее (в IV в. до Р.Х.) тоже греческий историк Мегасфен слышал от вавилонян такое предание: «Халдеи рассказывают, что Навуходоносор, взойдя на крышу своего дворца, был охвачен божественным внушением, и что он произнёс следующие слова: «Я, Навуходоносор, предсказываю вам, вавилоняне, бедствие, которое постигнет вас, и ни Ваал, мой предок, ни царица Бельтис не могут отговорить судьбу послать вам это бедствие. Персидский мул, которому покровительствуют боги, должен прийти и увести вас в рабство; он придёт со своим соучастником, мидянином...» Так предсказавши, он внезапно исчез с глаз человеческих» [38]

Среди рукописей, найденных в окрестностях Мёртвого моря, обнаружены фрагменты одной или, возможно, двух книг на арамейском языке (из IV Кумранской пещеры), связанных с именем Даниила. Они датируются последними веками до н.э. В распоряжении учёных имеется кумранская рукопись, содержащая фрагмент молитвы последнего вавилонского царя Набонида. Вот текст этого примечательного памятника: «Слова молитвы, которой молился Набонид, царь Ашшура и Вавилона, царь великий, когда он был поражён злою проказой по велению Бога небесного, в Тейме-городе: злой проказой я был поражён семь лет, и скоту был подобен я... И грех мой, – простил его ясновидец, а он – муж иудейский из изгнанных в Вавилон, и он разъяснил и записал, чтобы были возданы почести имени Бога небесного. И он писал: когда ты был поражён злой проказой по велению Бога небесного в Тейме-городе семь лет, ты молился богам из серебра и золота, меди и железа, дерева, камня, глины, потому что ты был убеждён, что они боги» [52, стр.67]. В канонической редакции этот сюжет связан, однако, не с Набонидом, а с Навуходоносором. Ясновидец-иудей – еврейский целитель (чьё имя не упоминается) и о котором идёт речь в «Молитве Набонида», даёт основание полагать, что это – Даниил.

Когда время наказания прошло, Навуходоносор вновь обрёл человеческий облик и стал царём. Умирая, он оставил престол своему сыну Валтасару.

Глава 5. После всех этих событий следует знаменитое повествование о пире, который царевич Валтасар устроил для своих приближённых, о той роковой ночи, когда был положен конец Вавилонскому царству. Валтасар и его вельможи, разгорячённые вином, в греховном высокомерии надругались над Богом иудеев – пили из священных золотых и серебряных сосудов, вывезенными из Иерусалимского храма его отцом Навуходоносором. Наказание за столь откровенное святотатство последовало незамедлительно. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала» (5:5). Внезапно веселие прекратилось, наступила зловещая тишина. В страшном испуге Валтасар изменился в лице и приказал пригласить всех своих астрологов и тайновидцев, чтобы они объяснили значение таинственного послания на стене, непонятное никому из пирующих. Но мудрецы, несмотря на обещанную высокую награду, были бессильны объяснить написанное. Тогда царица Нитокрис, мать Валтасара и вдова умершего Навуходоносора, распорядилась послать за старцем Даниилом, которого хорошо знала и весьма уважала. Пророк прочитал беззаботно пировавшим сановникам роковые слова, начертанные на стене чертога царского призрачной рукой – «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН» – и объяснил их значение. «МЕНЕ – исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень лёгким; ПЕРЕС – разделено царство твоё и дано Мидянам и Персам» (5:28). Таким образом, знаменитые вавилонские астрологи были поставлены в тупик, а чёткое толкование зашифрованного послания произвело сильное впечатление на царя. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит» (5:29–30).

До недавнего времени эта часть повествования Даниила представляла почти непреодолимые трудности для исторических изысканий и часто использовалась критиками Библии при нападках на достоверность её рассказа. И в самом деле, на первый взгляд священная и светская история находятся здесь во взаимном противоречии, ибо любому, кто интересуется историей известно, что последним царём Вавилона был Набонид, а не Валтасар (который не отмечен среди царей вавилонских), как то утверждает Библия. К тому же Набонид не был из династии Навуходоносора, к которому, по Даниилу, принадлежал Валтасар (5:2:11). Ошибается Библия и в том, что Набонид не был убит в ту роковую ночь, как случилось это с Валтасаром, но был без лишнего шума отправлен в почётную ссылку в отдалённую Караманию на востоке Ирана, где и окончил свои дни [5]. Вот почему, по мнению оппонентов Библии, данное повествование пророка Даниила не имеет исторической почвы и ему нельзя доверять. Однако последние открытия, сделанные в Месопотамии, подтвердили правдивость библейского автора.

После смерти Навуходоносора II (562) халдейская военная верхушка возвела на престол его старшего сына Амель-Мардука (562–560), который в Библии назван Евильмеродахом (4Цар.25:27. Иер.52:31–34). Но в среде вавилонской знати он не пользовался поддержкой.

В августе 560 г. Амель-Мардук был свергнут и убит заговорщиками во главе с его зятем, халдейским генералом Нергал-шарру-уцуром (560–556), женатым на дочери царя Навуходоносора, тем самым, который руководил штурмом Иерусалима в 586 году. Но и он процарствовал недолго.