Часть II. Христианский Восток

I. Святые места Египта

Богошественная гора Синай

С Египтом связаны исторически начало Ветхого Завета – и начало Нового.

В дни египетского рабства появляется среди избранного народа Моисей, таинственная, до сих нор для многих историков неясная фигура. После убийства египтянина ему пришлось уйти из владений фараона и придти на Синай – где он нашел приют у священника Мадиамского и его дочерей. На одной из дочерей, Сепфоре, Моисей женился, жил спокойно и потаенно, пас стада тестя своего Иофора. И однажды, как сказано в книге «Исход», «провел он стадо далеко в пустыни, и пришел к горе Божией Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх.3:1–5).

Как часто бывает в истории, вождь, пророк и духовный создатель еврейского народа сам скорее всего был чужаком, египтянином. Но здесь, на Синае, впервые заговорил с ним Бог из горящего, но не сгорающего куста. «Это место свято», – сказал ему Бог. Ибо здесь, как бы в огненном горниле, совершалась тайна двойного Богоизбранничества: Бог избрал Себе пророком, Своим историческим орудием Моисея – Моисей избрал (или Бог через него избрал) никому еще не ведомые, подвластные фараонам еврейские племена, для того чтобы создать, выплавить из них Народ Божий.

На месте, где Бог впервые открылся пророку, и ныне зеленеет терновый куст. В долине, где стоял когда-то станом выведенный из Египта народ израильский, находится православный Синайский монастырь. Соборный храм его посвящен празднику Преображения Господня, но первоначально, во времена равноапостольных Константина и Елены, здесь был построен храм Неопалимой Купины.

...Но начинают паломничество на Синай с восхождения на пик Моисея. Еще из Горящей Купины Бог возвестил Моисею свою волю: «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служению Богу на этой горе». И когда, приведя народ и расположив его в долине, Моисей поднялся во исполнение обетования на вершину, «гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне: и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх.19:18–19).

Здесь на Синае Моисей получил от Господа скрижали Закона – знаменитые десять заповедей, определившие первичные ступени нравственного восхождения ветхозаветного человечества. Теперь восхождение начинают глубокой ночью, в третьем часу утра, чтобы достичь Декалога – вершины Моисея – к восходу солнца. На вершине – небольшая церковь. Построенная еще при Юстиниане, она была посвящена Преображению Господню. Три вершины – Фавор, Синай и Афон – возносили гимн преображающему Свету. Разрушенная и потом восстановленная из древних гранитных камней, она освящена ныне во имя Пресвятой Троицы.

Храм Пресвятой Троицы на вершине Моисея

В ее ограде собираются на рассвете совершившие трудное (физически трудное, но молитвенно возвышенное) восхождение на гору. Современная паломница так описывает впечатление от рассвета над Синаем:

«На востоке над озаренным краем гор лежит длинная гряда серых и синих облаков, а между ними – ослепительные золотые озерца с четко прорисованной синей каймой берегами. Вдруг красная точка появляется в разрыве облаков, и оттуда, из этого разрыва, проливается огненное сгущение, еще недостаточно расплавленное, чтобы светить. И вот уже красный срез круга высвободился вверх над плотной грядой облаков, и раскаленный диск без лучей быстро поднимается над ней, на глазах округляясь, наливаясь светом. Над торжественным безмолвием и неподвижностью горных далей восходит солнце».

Начинаешь понимать, как рождалась в огне и громе из синтеза египетских прозрений Эхнатона и племенного, языческого еще по сути, древнееврейского культа Яхве Богооткровенная религия Ветхого Завета – первая ступень к подлинному Откровению Сына Божия. За отдельной оградой, в скале за храмом, показывают расселину, где Бог велел укрыться Моисею. «И сказал Господь: вот место у Меня; стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо мое не будет видимо». В этом глубочайшее различие Ветхого и Нового Заветов: Моисей на Синае мог видеть Господа лишь сзади, Христос на Фаворе явил человечеству Свой сияющий лик.

Врата исповедания на тропе к вершине Моисея

Только спускаясь с горы, уже при свете утреннего солнца, различаешь в одном из узких мест паломнической тропы арку ворот, перекинутую между двумя обрывами, может быть, еще тоже во времена Юстиниана и Иоанна Лествичника. Это известные всем из древних паломнических «хождений» Врата в небо – или, более смиренно, Врата Покаяния. Прежде паломники до восхождения на Декалог несколько дней проводили в монастыре в посте и молитве, потом исповедовались и причащались. У этих ворот, на пути к вершине, сидел монах, благословлявший на восхождение лишь тех, кто оставил внизу, в долине, у алтаря Божия, прощенные, молитвенными слезами омытые грехи, и исповедовавший тех, кто не успел сделать этого прежде.

Затем наступает время познакомиться с монастырем Соборный храм, огромный и высокий, за четырнадцать веков, как бывает, ушел глубоко в землю, к входным вратам приходится спускаться по крутой каменной лестнице. Внутреннее пространство разделено гранитными монолитными колоннами, по семи с каждой стороны. В каждой колонне скрыты мощи мучеников – и на каждой минейная икона с собором святых соответствующего месяца. Через сдвоенные окна над соединенными арками столпами проникают в храм косые лучи света. Главный неф отделяют от боковых два ряда стасидий, поставленных вдоль колонн. Это высокие кресла с откидными сидениями и подлокотниками, в которых иноки в часы долгой службы, сидя, полусидя или стоя совершают молитвенное бдение.

Алтарь отделен невысоким резным кипарисовым иконостасом с большим распятием над царскими вратами. Справа, у одного из столпов, трон архиепископа синайского. Орел с простертыми крыльями, как во многих древних греческих храмах, поддерживает аналой, на который кладут Евангелие. План базилики прост и традиционен: прямоугольник с выступающей алтарной абсидой и пять изолированных приделов вдоль каждой стены. Два из них – во имя Иакова Брата Господня и во имя Сорока Раифских мучеников – выступают к востоку дальше главного алтаря. Они соединены еще одной, заалтарной абсидой, где находится упомянутый выше придел Неопалимой купины. Это самая древняя часть храма – маленькая церковь, построенная во имя Богородицы еще при равноапостольной Елене. В VI в., когда строилась, при императоре Юстиниане, базилика Преображения, часовня органично была включена в нее.

...Как когда-то Моисей снял сандалии перед Терновым Кустом (об этом напоминает икона над входом в придел), так снимают обувь, входя сюда, современные православные паломники. Над корнем древней Купины устроен на четырех мраморных столбиках святой престол. Полукруглая ниша алтаря с золотой мозаикой в конхе не отделена от пространства придела ни иконостасом, ни завесой. Это напоминает устройство алтарей в древнейших святилищах Святой Земли: на Голгофе, в Вифлеемской пещере, в заалтарном приделе Крестного монастыря. В высоком окне над престолом видны зеленые ветви живого Тернового Куста. Оказывается, корень выходит под стеной абсиды и дает жизнь, вот уже три с половиной тысячи лет, новым молодым побегам. Неопалимая Купина – символ Пресвятой Богородицы и символ Церкви Христовой, горящей и несгорающей – продолжает свою жизнь.

Придел Неопалимой Купины. Живой куст, наследник святой Купины, за алтарем храма

В конхе главного алтаря – древнейшая на земле мозаика Преображения Господня, созданная, согласно источникам, в 534 г. В алтаре хранятся мощи святой великомученицы Екатерины, почему и сам монастырь часто называют ее именем. Святая мученица Екатерина жила в Александрии в IV столетии. Согласно Житию, это была умнейшая, образованнейшая девушка, неземной красоты, отказывавшая всем женихам, ибо никого не могла найти, достойного стать ее супругом. Но была она язычницей. Однажды ей было во сне видение. Ей явилась Матерь Божия с Младенцем на руках, но когда Екатерина хотела заговорить с Иисусом, Младенец отвернулся и сказал: «Не желаю говорить с такой глупой и некрасивой девицей». Екатерина проснулась и недоумевала: она-то привыкла считать себя и мудрой, и прекрасной. Обратившись к христианскому священнику, она нашла объяснение своего сна. Она приняла крещение – и тогда было ей еще одно откровение. Снова Младенец, но уже сияя и улыбаясь, сидел на руках Матери, ласково говорил с ней и протянул ей обручальное кольцо. Девушка проснулась с кольцом на пальце. Так стала она обручницей Христовой. В воспоминание об этом событии иноки монастыря, вынося из алтаря для поклонения честные мощи святой Екатерины, дарят каждому из паломников кольцо с ее именем.

В дни гонения на христиан Екатерина вызвана была на суд к императору Максимиану. В присутствии царя мудрейшая из александрийских мудрецов смело вступила в философскую полемику со знаменитейшими языческими философами – и посрамила их своей боговдохновенной речью. Разгневанный тиран приказал обезглавить мученицу. Прошли века – и инокам обители Неопалимой Купины было откровение от ангела – придти и взять мощи святой, находящиеся на вершине. Иноки поднялись на гору – вершина святой Екатерины хорошо видна с пика Моисея – и обрели там святые мощи. Ныне они почиют в белой мраморной раке в алтаре храма. Несколько раз русские цари и великие князья присылали на Синай драгоценные, кованные из серебра ковчеги для мощей Екатерины. Они тоже хранятся в алтаре. Над одном из них дарственная надпись от имени «великих государей царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи», сделанная в 1689 г. Другая, серебряная, рака была прислана в дар из Петербурга от великой княгини Екатерины в 1860 г.

Сама базилика, как и весь монастырь, была воздвигнута, по повелению императора Юстиниана, в 527–557 гг. Монастырь представляет в плане почти квадратную крепость (с длиной стен от 75 до 88 метров), с высокими стенами – от восьми метров с южной стороны до двадцати пяти с северной. Землетрясения и время делали свое дело, несколько раз стены то здесь, то там разрушались и восстанавливались. Главные ворота в обитель заложены, слева от них в трехметровой толще стены сделан низкий проход, огражденный снаружи и изнутри тяжелыми окованными дверьми. Еще в прошлом веке проникнуть в монастырь можно было, лишь поднявшись, с помощью ворота, в корзине или на специальном бревне. Епископ Порфирий Успенский так описывает первое свое знакомство с обителью. «Мне со стены спустили толстую веревку с запетлеванном в ней поленом. Перекрестившись я сел на него, и меня начали тихо поднимать. Возношусь, упираясь ногами в гранитную твердыню, и смотрю вверх. Надо мною как бы на воздухе висит деревянная будка с широким отверстием внизу, и в ней подъемная веревка ходит по блоку, но силы двигающей не видно. Когда меня подняли немного выше гребня стены и руками подтянули к ней, я стал тут и увидел ворот с навитою подъемною веревкою». Этот ворот и сейчас можно видеть посреди северной стены монастыря, у верхнего ее края.

В монастыре все и исторично, и символично в одно время. Стены для монастыря – не только военно-защитное сооружение, и не архитектурное излишество. Они – тоже духовный символ. Ими монастырь и живущие в нем отделены от мира и греха. Крепость этих стен не в камне и оружии, а в молитве, ограждающей душу и – медленными оборотами духовного ворота – возносящей ее к Богу.

В VII в. настоятелем Синайской обители был знаменитый Иоанн Лествичник. На лестнице иноческого подвига, описанной им в знаменитой «Лествице», чем выше, тем опасней – больнее падать. Каждая из добродетелей способна обернуться грехом: умеренность – скупостью, щедрость – расточительством, память смертная – унынием, смирение – гордыней. Потому и говорят о победе над страстями: страсти – это страдания, болезни души.

И одному, как иноку, с помощью ворота в монастырь не подняться. Без благодатной помощи Божией, без исповеди и руководства старца, без соборной молитвы храма и причастия Святых Тайн. Ты поднимаешься – и помогаешь подняться другим. Они тебя поднимают – и поднимаются сами.

Выше всех поднялся преподобный Иоанн Лествичник. И путь восхождения был куда как не прост. Семнадцатилетним юношей придя в монастырь и сорок лет проведя в послушании у старцев, он лишь после этого получил благословение на уединенное отшельническое житие. И был потом вызван из него, избранный братией в игумены. После недолгого возглавления обители он снова ушел в затвор, где и пребыл до смерти, оставив инокам свое благословение, а нам всем – великую Книгу-Лествицу. Не всем дано спасаться в святых обителях, не все видели воочию святую Богошественную гору Синай, но с помощью Лествицы игумена Иоанна каждый получает возможность для духовного восхождения.

...Сохранилась пещера, где подвизался в полном уединении преподобный старец в пустыне Фола. Посреди глухого мертвого места, лишенного зелени и жизни, высится величественная, в древних складках и осыпях скала, в которой чернеет вход в пещеру. Ниже по склону – небольшая церковь под белым куполом. В самой пещере, высокой и просторной, с одной стороны – высокий престол, высеченный прямо в толще скалы, с другой – каменное ложе, на котором отдыхал подвижник. Свет проникает из узкого, прорубленного в скале окошка. Вспоминаются невольно слова философа: «Из пустыни и уединения иноки в недвижном своем подвиге движут духовно миром».

«Из Египта воззвал Я Сына Моего»

После паломничества на Синай путь наш лежит в Каир. Трудно представить себе, что этот, чисто мусульманский, лишь в 960 г. основанный фатимидскими халифами город, прославленный стройным лесом своих четырехсот минаретов, может таить в себе христианские святыни. И, тем не менее, так.

...Вскоре после Рождества Христова было откровение Иосифу Обручнику. Ангел Господен явился ему во сне и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить его». Иосиф встал, взял Младенца и Деву Марию и ночью отправился в дальний путь, в Египет. И лишь после смерти Ирода, вновь явился ангел и сообщил, что можно возвращаться в Святую Землю: «Да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит; из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф.2:15).

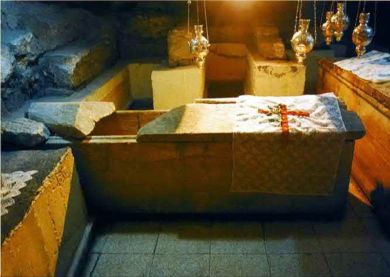

В Старом Каире, в районе, именуемом по-другому Вавилоном, там где в римские времена находилась крепость, есть древняя церковь, освященная во имя святого мученика Сергия. В крипте храма – пещера, в которой обитало Святое Семейство в дни пребывания в Египте. В последние годы, после возведения Асуанской плотины, вызвавшей необратимый подъем почвенных вод, крипта почти все время бывает затоплена водой. Мы можем лишь по старому слайду воспроизвести как она выглядит – со святым престолом над местом, где смиренно трапезовали Пресвятая Богородица, Праведный Иосиф и Божественный Младенец.

Храм во имя святого мученика Сергия

Храм святого мученика Сергия. Вход в крипту – пещеру, где обитало Святое Семейство во время пребывания в Египте

Церковь принадлежит коптам. Это слово – того же корня, что и Египет, Egypt. Так называется народ, представители которого являются прямыми потомками древних египтян, наследниками древнеегипетской культуры, с ее глубокими религиозными традициями. Они сохранили в богослужении свой коптский язык, являющийся позднейшей стадией развития языка древнеегипетского, употребляют за богослужением древнюю музыку, звучавшую, быть может, еще во времена фараонов. Их сегодня в Египте около полутора миллионов и они составляют отдельную автокефальную Коптскую церковь, со своей иерархией и Патриархом. Причем епископов всегда бывает двенадцать – по числу апостолов Христовых, а Патриарх избирается непременно из простых иноков.

Коптская церковь по богословскому учению относится к числу монофизитских. В V в. произошел, после Четвертого Вселенского Собора, церковный раскол, в результате которого некоторые древние Церкви, не признавшие Халкидонского догмата о единстве двух природ во Христе, отделились от Вселенского Православия. Копты, как и Армянская, и Эфиопская Церкви, остались монофизитами, исповедующими одну, божественную природу, поглотившую в личности Христа человеческую Его природу. Но сами они называют себя православными. И коптские святые – Антоний, Пахомий, Онуфрий Великие – остаются для нас непревзойденными учителями духовной жизни, молитвы и иноческого подвига. В этом смысле и у современных коптов, трепетно хранящих в своих обителях (в Нитрийской пустыне и у Красного моря) предания древних иноков, есть чему поучиться.

В Старом Каире, неподалеку от церкви святого Сергия, есть музей коптского церковного искусства – уникальное собрание древних икон и храмовой утвари из храмов и обителей Египта. Внешняя примитивность иконописных форм сполна искупается высокой одухотворенностью и символизмом образов.

Другое место в Каире, связанное с пребыванием Святого Семейства, называется «Аль-Матария» и находится в северном пригороде, давно вошедшем в черту города. В древности здесь находился Гелиополис – Город Солнца, в нем проходил, по преданию, обучение тайному знанию египетских жрецов великий вождь и пророк Моисей.

...Огромная древняя сикомора (разновидность смоковничного дерева) протянула свой долгий ствол вдоль выложенного камнем водоема. Под этой сикоморой любила отдыхать с Иисусом Пресвятая Дева. По молитве Младенца был здесь изведен из сухой земли источник святой воды.

И последняя милость, с которою

Перейду я в селенья благие:

Дай скончаться под той сикоморою,

Где с Христом отдыхала Мария.

Каир. Аль-Матария. Сикомора, под которой отдыхало Святое Семейство

Аль-Матария. Источник, чудесно изведенный из сухой земли благословением Младенца Иисуса

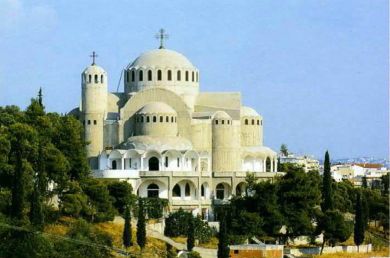

Эти строки замечательного русского поэта Николая Гумилева невольно вспоминаются при посещении Аль-Матарии. В прошлом столетии русские люди много сделали для поддержания Александрийского Патриархата, древнего хранителя христианского предания в Египетской земле. На деньги, присланные императором Николаем I и щедрой благодетельницей православных храмов графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской, был построен в самом центре Каира, при резиденции Александрийских Патриархов, соборный храм во имя Святителя Николая Чудотворца. В настоящее время Каир украшен новым соборным храмом, воздвигнутым специально для хранения святых мощей Евангелиста Марка – основателя и небесного покровителя Церкви Египта. Когда-то мощи святого Евангелиста, принявшего мученическую кончину от рук язычников в Александрии 4 апреля 63 г., были увезены из Александрии крестоносцами и находились долгое время в Венеции, в знаменитом соборе Святого Марка. В 1966 г. по решению папы римского мощи были возвращены в Египет. Частица их осталась в Александрии, в храме, также посвященном Святому Покровителю Египта, а честная глава находится ныне в каирском кафедральном соборе.

Египет пока редко входит в маршруты русского православного паломничества, но хочется верить, что святыни Каира и Александрии, Нитрийской пустыни и Фиваиды вскоре вновь станут неотъемлемой частью наших молитвенных хождений.

II. Иордания: библейские древности Восточной Палестины

В понятие Святой Земли входит не только территория, принадлежащая ныне государству Израиль. Святая Земля – это совокупность библейских стран Ближнего Востока, включая, полностью или частично, Иорданию, Египет, Сирию, Ливан, Ирак, Турцию. Что касается Иордании, это исторически не что иное как Восточная Палестина. Начиная с XIII века до Р.Х. здесь существуют упоминаемые в Библии царства Аммон, Моав и Едом. Позднее, большая часть современной территории страны входила в границы царства Давида и Соломона. Потом, с возвышением великих ближневосточных империй, эта земля принадлежала последовательно Ассирии, Вавилону, Персии, Селевкидам. Постоянное соперничество Селевкидов и Птолемеев позволило арабскому племени набатеев создать в IV–II вв. до Р.Х. на юге страны собственную государственность, с которой связаны знаменитые памятники Петры. В 63 г. до Р.Х. вся Палестина, в том числе Заиорданье, вошла в состав Римской Империи.

Столица Иордании Амман является своеобразным «городом-фениксом», многократно исчезающим со страниц истории и вновь возникающим. Амман – это библейская Равва. С этим городом непосредственно связана история Давида и Вирсавии. Когда войска Иоава, полководца Давила, осаждали Равву, в их числе одним из лучших воинов был Урия Хеттеянин (т.е. хетт по происхождению). Имя его включено в список «сильных царя Давида» (2Цар.23:39). Возжелав взять в жены жену Урии Вирсавию, Давид тайно отдал приказ «поставить Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступить от него, чтобы он был поражен и умер». Урия был убит, а Вирсавия стала женой Давила и родила ему Соломона, чрез которого Спаситель именуется «Сыном Давидовым»...

Птолемей II Филадельф (мы помним его как заказчика Сентуагинты – греческого перевода Библии), завоевав город в III в. до Р.Х., назовет его своим именем – Филадельфия. Так он будет называться в римское и византийское время. В эпоху Спасителя это самый южный из городов Декаполиса – «лиги десяти городов (самым северным из них был Дамаск). В 635 г. Филадельфия была завоевана арабами.

Но на рубеже XIII–XIV вв. город внезапно исчез с лица земли – вероятно, в результате землетрясения, хотя о причинах катастрофы не говорит ни один источник. Более пятисот лет лишь груды руин будут напоминать о нем среди пустыни. Цивилизация уйдет отсюда, исчезнет оседлое население. Народ вернется к древнему кочевому, бедуинскому образу жизни.

Возрождение древнего города было парадоксальным образом связано с расселением здесь в 1878 г. черкесов с Северного Кавказа, ушедших из пределов императорской России. До конца Первой мировой войны Амман, так теперь называлось это место, оставался небольшой черкесской деревней. Городом он становится с 1921 г., когда в рамках Британского мандата на Палестину создается трансиорданский эмират, и эмир (впоследствии король) Абдалла избирает Амман своей столицей. Бурное развитие города происходит с 1946 г. – года провозглашения независимого Хашимитского королевства.

Разумеется, в этом большом арабском, чисто мусульманском городе (с населением в 1,5 миллиона человек) трудно ожидать каких-либо остатков христианской древности. На месте прежнего кафедрального собора высится в центре города мечеть Хуссейна, великолепный памятник современной исламской архитектуры.

Древние развалины Филадельфии находятся на холме Цитадели, господствующим над городом. Недалеко от мечети Ахл аль-Кахф, в южном районе города, находится пещера Семи Спящих Отроков. Согласно преданию, в период римских гонений на христиан семь юношей спаслись от преследовавших их язычников, на долгие годы уснув в пещере. Когда восторжествовало христианство, спящие вышли из пещеры. Чудо открылось, когда они, пытаясь купить на рынке хлеб, обнаружили, что имеющиеся у них римские монеты давно не имеют хождения. Их отвели к филадельфийскому правителю Феодосию, который ласково принял святых, но они, проведя в молитве и проповеди несколько дней, вновь ушли навсегда в пещеру.

Амман. Пещера Семи спящих отроков

Ныне в пещере Спящих показывают несколько гробниц. В одной из них заключены честные останки Семи Отроков.

В западной части города археологами были вскрыты развалины византийской церкви с мозаичным полом, на котором сохранились многочисленные изображения людей и животных. Под этой базиликой находилась другая, с более древними мозаиками, которые пока не раскрыты. Развалины византийской базилики с отчетливо прослеживаемой архитектоникой, с полукруглой абсидой и несколькими коринфскими колоннами, находятся на холме Цитадели. Многие уникальные находки, сделанные археологами при раскопках Аммана и других иорданских городов, можно видеть в столичном археологическом музее.

Большой интерес для христианских паломников представляют древние города, расположенные к северу от столицы. Лучше других сохранилась Гераса (современный Джераш). По богатству сохранившейся древней архитектуры ее сравнивают с классическими городами Ближнего Востока – Петрой и Пальмирой.

Находящийся в 50 км к северу от Аммана, в горах Галаада, город насчитывает несколько тысячелетий истории, расцвет его связан с эпохой Александра Македонского. В 198 г. до Р.Х. селевкидский правитель Антиох III, разгромив египетских Птолемеев, овладей Герасой и назвал ее в свою честь «Антиохией на Хрисорое». Хрисороя, что означает «золотая река» – это нынешняя река Зарка (по-еврейски Яббок). В римское время Гераса была одним из городов Декаполиса.

...Потом настали долгие века забвения, пока в 1806 г. немецкий археолог У. Зесцен заново «открыл» город. Мы не будем описывать архитектурные памятники Герасы (сохранились 3,5 км городских стен, огромный ипподром, храмы языческих божеств Зевса и Артемиды, открывавшая город арка Адриана). Достаточно сказать, что храм Артемиды Герасской сравнивали по великолепию с Артемидой Ефесской. Но Гераса знаменита и многими византийскими храмами, некоторые из которых еще не исследованы археологами. Большинство из них построены в V–VІ вв. и при их возведении использовался строительный материал древних греческих и римских зданий. Например, для кафедрального собора было использовано здание храма Диониса. К востоку от храма Артемиды находятся руины трех византийских церквей – во имя святых мучеников Космы и Дамиана, святого Иоанна Крестителя и святого великомученика Георгия. Церковь Космы и Дамиана особенно знаменита своим мозаичным полом, содержащим не только имена, но и исторические портреты создателей храма.

Другим городом Десятиградия является Гадара (современный Умм-Кейс), в пределах которой совершил Спаситель чудо с «гадаринскими свиньями». «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», – потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позвонил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стало с крутизны в озеро, и потонуло» (Лк.8:26–33).

Со времен Ф.М. Достоевского, сделавшего этот евангельский эпизод эпиграфом к своему роману «Бесы», «гадаринские свиньи» стали емким художественным символом беснования современного обезбоженного человечества.

Город расположен на высоком холме, на левом крутом берегу реки Ярмук, обрывистым живописным каньоном выходящей к Геннисаретскому озеру. С вершины холма, где находятся развалины древнего города, открывается прекрасный вид на Голанские высоты, озеро и лежащие за ним холмы Галилеи.

Главные библейские святые места расположены к югу от Аммана – на берегах другого знаменитого озера, вошедшего в мировую литературу с названием «Мертвое море». Это прежде всего гора Нево, на которой умер Моисей.

Название горы – одного корня с именем шумерско-вавилонского языческого божества Нево, представлявшего собой своеобразного «Законоговорителя» (само имя его означает «говорить») и изображавшегося с табличкой и писалом в руках. Может быть, поэтому позднейшие античные авторы искали в нем сходство с Меркурием. Для нас важнее внутренняя смысловая связь с Законоговорителем Моисеем.

Гора Нево. Храм во имя святого пророка Моисея на руинах византийской базилики

Великий вождь Исхода, сорок лет водивший еврейский народ в пустыне (чтобы успели уйти из жизни поколения, помнившие египетское рабство, но и помнившие досинайские обычаи и предания предков), сам не ступил па Землю Обетованную. Ему дано было лишь взглянуть на нее с вершины горы.

«И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, города пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня» (Втор.34:1–6).

На горе Нево с древних времен существовал храм на месте легендарной гробницы Моисея. Впервые описывает его уже древнехристианская паломница Сильвия Аквитанка, посетившая гору в 390 г. В Житии святого епископа Петра Ивера рассказывается, что жившие на горе иноки показывали ему гробницу Моисея, находившуюся внутри церкви.

В V в. маленькую церковь сменила большая трехнефная базилика. В 530 г. к ней добавили придел Пресвятой Богородицы и баптистерий, украшенный великолепными мозаиками. В 597 г. была построена еще одна небольшая базилика во имя святых Лота и Прокопия, от которой сохранился мозаичный пол со знаменитыми сценами охоты на зверей. Позже вокруг этого комплекса храмов сложился православный монастырь.

Большинство дошедших до нас руин относится к зданиям VI в. В прошлом столетии на горе Нево основали свою обитель францисканцы. Они устроили навес над наиболее ценными раскопками, оборудовали в абсиде древней базилики небольшой храм, бережно сохранив все, что осталось от византийской архитектуры и декора.

Не доезжая до ворот комплекса, вправо отходит извилистая тропа. Она ведет к источнику «Уюн Муса» («ключи Моисея»). Рядом с источником лежат руины крепости Аль-Машхад, отождествляемой с библейским Веффегором. Возможно, именно здесь, где есть источник воды, и стояли станом израильтяне, когда Господь в последний раз возвел Моисея на гору, чтобы говорить с ним. Вода источника доныне настолько свежа и чиста, что за ней специально приезжают даже из Аммана.

...По древней иудейской легенде, правда, не воспринятой Церковью, Ангел Смерти не был допущен к Моисею. Сам Господь явился в сопровождении архангелов Михаила и Гавриила, чтобы с последним целованием взять душу великого пророка. Потому – и не может быть его могилы...

Гора Нево находится неподалеку от библейского города Meдевы (современная Мадаба). Упоминаемый в Ветхом Завете (в Книге Чисел) город был назначен Моисеем «колену сынов Рувимовых» (Нав.13:8–9). Позже Медева упоминается в надписи на знаменитой стеле моавитского царя Меши, воздвигнутой в честь его побед в 840 г. до Р.Х. В христианское время Мадаба стала важным церковным центром, епископ Мадабский участвовал в Халкидонском соборе 451 г. В VI–VII вв. в городе происходит активное храмостроительство. Церкви и соборы украшались огромными мозаиками, некоторые из которых, сохранившиеся до наших дней, сделали Мадабу одним из самых известных памятников византийского изобразительного искусства.

Мадаба. Храм святого великомученика Георгия с мозаической картой Святой Земли – VI в.

Подлинной жемчужиной мадабских мозаик является карта Святой Земли, занимающая часть пола церкви святого Георгия Победоносца. Время ее создания: 560–565 гг. н.э. Карта была обнаружена в связи с переселением на территорию древнего города арабов-христиан из Керака. В 1884 г. патриарх Иерусалимский Герасим получил от российского Святейшего Синода 20 тысяч рублей на строительство пяти церквей в Заиорданьи. Одной из них стала Георгиевская церковь в Мадабе. К сожалению, при строительстве храма часть мозаичного пола была разрушена, так что многое из первоначального огромного изображения (22 х 7 м) было утрачено. Наиболее важным сохранившимся фрагментом является древнейший план Иерусалима и его ближайших окрестностей. Несмотря на естественную схематичность, вполне читаются центральная улица Кардо Максимус, городские стены и ворота, храм Гроба Господня, Храмовая гора и базилика Юстиниана на Сионе. В виде многобашенного града, окруженного пальмами, изображен Иерихон. Все города названы своими греческими именами.

Греческая православная церковь святого Георгия Победоносца является действующей, во время службы древнюю мозаику накрывают для сохранности ковром.

«Мадабская карта» – не единственный мозаичный шедевр города. Многие из мозаик расположены in situ в храмах и помещениях, вошедших в состав Национального музея-заповедника. Это, прежде всего, первая из византийских церквей Мадабы, освященная во имя Пресвятой Девы Марии. Ее развалины с мозаичными полами были обнаружены в 1887 г. внутри жилого дома. По надписям удалось идентифицировать название церкви и дату ее построения. Центральный медальон мозаики выложен в 662 г. Несколько в стороне от этого комплекса находится церковь Святых Апостолов, возведенная в 578 г. Церковь сама по себе представляет уникальный музей византийской мозаики. Центральный сюжет посвящен аллегорическому изображению Моря в виде женского божества с корабельным рулем в руках, в окружении рыб, акул и осьминогов.

В Иорданской долине, в устье ущелья Вади Харрар находится место огненного вознесения святого Илии Пророка. В византийское время здесь была воздвигнута большая базилика, раскопками и изучением которой занимаются сейчас иорданские археологи.

На побережье Мертвого моря находится еще один важнейший памятник, связанный непосредственно с евангельской эпохой. В 15 км южнее Мадабы лежит поселок Либб, и если повернуть от него направо, то через 22 км мы достигнем селения Макавир. Это древний Махерус – крепость-дворец Ирода Великого, принадлежавший во времена Христа Спасителя его сыну Ироду Антипе. Здесь был заключен в темницу святой Иоанн Креститель. Здесь произошли трагические события, описанные в XIV главе Евангелия от Матфея.

«Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф.14:6–11).

Иордания становится страной прощаний. На горе Нево прощаются Бог и история с пророком Моисеем, зачинателем Ветхого Завета, на горе Махерус – с пророком и Предтечей Господним Иоанном, завершителем Ветхого Завета. Саломея, таково, по преданию, было имя дочери Иродиады, это грецизированная форма имени Суламифь. Когда-то Соломон воспел Суламифь в «Песни Песней», в которой православные богословы видят символическое изображение мистического брака Христа и Церкви – Невесты Агнчей. Теперь другая Суламифь своим неистовым соблазнительным танцем (историки считают, что это было нечто типа современного «танца живота»), лишает головы мистического Друга Жениха...

Иосиф Флавий описывает крепость в книге «Иудейская война». Она считалась по мощности своих укреплений второй после Иерусалима крепостью Иудеи. Флавий называет Махерус «дворцом, ошеломляющим своими размерами и великолепием». В 72 г. крепость была захвачена римскими легионерами и до основания разрушена. Ныне на вершине холма видны лишь незначительные ее руины.

Последний пункт, которого нельзя не посетить в Иордании, это, конечно, Петра, на юге страны, – древняя столица набатеев, с дворцами и храмами, частично вырубленными в скалах. Среди них археологическая «визитная карточка» Иордании – здание Сокровищницы, развалины римского театра, алтарь древних жертвоприношений на вершине холма над царскими гробницами... С верхней точки Петры видна гора Ор, место, где похоронен первосвященник Аарон.

«И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря: пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы... И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы» (Числ.20:23–28).

Здесь же, в Петре, находится место, где, по преданию, Моисей жезлом извел из скалы источник питьевой воды.

III. Турция: наследие Византии

По стопам апостолов

Говоря о современной Турции, мы редко вспоминаем о том, что речь идет, с церковно-исторической точки зрения, о наследии Православной Византии. Более того, с библейской точки зрения – это страна Авраама, нашедшего приют в Харране на пути из Ура Халдейского в Святую Землю. Гора Арарат связана с воспоминанием о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Многие селения современной Турции – это города, исхоженные в неустанных миссионерских путешествиях святым апостолом Павлом.

Как повествует книга Бытия, Авраам (тогда он назывался еще Аврам), выйдя из Ура Халдейского, направился в Харран. В Харране и Урфе, главном городе области, сохранилось несколько памятников, которые предание возводят ко времени Авраама.

Урфа – это прежняя Эдесса. Так назвал ее в III в. до Р.Х. Селевк, один из полководцев Александра Македонского – в честь древней македонской столицы. С библейским временем предание связывает пруд, именуемый «Халиль Рахман», воды которого питаются источником Каллероя у основания холма. Считается, что здесь Авраам с семейством отдыхал на пути из Ура. На восточной стороне пруда стоит мечеть, построенная над пещерой святого праотца. В ней бьет священный источник.

В 45 км южнее Урфы находится Харран, в котором тоже мало что сохранилось от библейской эпохи. Знаменитый храм Луны (VIII в. до н.э.) был в свое время крупнейшим культовым центром в округе. Последний ассирийский царь Ашшурбанипал сделал Харран своей столицей. В римское время город назывался Карры, известно, что здесь был убит император Каракалла. Город относился к числу «семивратных» – и пять из семи ворот сохранились в той или иной степени до нашего времени. В юго-западной части города видна крепость XIV в., построенная на месте древнего храма Луны.

Сегодня Харран привлекает внимание туристов лишь своеобразной «архитектурой» местного курдского населения – глинобитными коническими юртами, более всего напоминающими большие муравейники. Говорят, впрочем, что это наиболее удобная форма жилища для местных климатических условий.

Но пора отправляться в путь по местам, связанным с деятельностью великого «апостола языков». Прежде всего, это Антакья – древняя Антиохия.

...Шла весна 43 г. Вскоре после Пасхи апостолы поручили Варнаве идти в Антиохию. Основав церковь в Антиохии, Варнава вспомнил о Савле и отправился за ним в Тарс. Целый год после этого, как сказано в книге «Деяний», Варнава и Савл наставляли антиохийских христиан. Именно тогда в Антиохии членов церкви впервые стали называть христианами.

Община росла численно и преуспевала духовно. Когда на востоке начался жестокий голод (44 г.). Антиохийская Церковь смогла направить своих руководителей Варнаву и Савла со щедрой милостыней в Иудею. Пасху 44 года они встречали в Иерусалиме. Это была трагическая весна для первохристианской Церкви. Но приказу царя Ирода Агриппы был убит святой апостол Иаков Зеведеев, схвачен и заключен в темницу апостол Петр. Может быть, в связи с этими событиями Савл в это свое посещение Иерусалима не встречался ни с Петром, ни с кем-либо из апостолов. Во всяком случае, он не говорит об этом в известном автобиографическом фрагменте в «Послании к Галатам». Вскоре после Пасхи они вернулись с Варнавой в Антиохию – и здесь было Павлу великое откровение, о котором он напишет 14 лет спустя, очень целомудренно, не называя собственного имени, друзьям и ученикам в Коринф:

«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12:1–4).

...Это было здесь, в Антиохии. Со временем город станет крупнейшим центром Римской империи на Востоке. Память о пребывании здесь апостолов (Павла, Петра, Варнавы) определила возвышение города в церковной иерархии. В пентархии, системе пяти великих православных патриархатов, Антиохия занимала третье (после Рима и Александрии), потом четвертое (с возвышением столичного Константинополя) место. Огромный многолюдный город процветал и в византийское время, пока не был сметен с лица земли одновременным действием вражеских нашествий и подземных стихий.

Об одном из крупнейших антиохийских землетрясений (память многих из них включена в древние месяцесловы) сохранилось свидетельство церковного историка Евагрия Схоластика. Надо было так случиться, что Господь тронул земную ось и «потряс» великий град Антиохию в тот самый день, когда Евагрий... женился. Точнее, в первую его брачную ночь. «Когда я в последний день месяца женился на молодой девице и город праздновал, толпясь около брачной храмины и смотря на пир, вдруг около третьего часа ночи произошло землетрясение, так что вокруг святейшей церкви все лежало на земле... Это бедствие истребило бесчисленное множество народа – около 60 тысяч человек».

...«Святейшая церковь» сохранилась до наших дней. А город... Переходивший неоднократно из рук в руки, принадлежавший Византин, персам, арабам, сельджукам, крестоносцам и, наконец (с 1517 г.), Османской империи, он постепенно полностью утратил черты древнего наследия, стал заурядным турецким городком, с сотней тысяч жителей, без каких-либо памятников церковной старины. Впрочем, в городском музее собрана уникальная коллекция античных мозаичных полов ІІ–ІІІ вв.

Единственным христианским памятником остается церковь над пещерой, в южной окраине города, где апостол Павел собирал первых своих антиохийских учеников – первых в мире «христиан». Церковь, развалины которой дошли до нас, была построена крестоносцами в XII–XIII вв. В крипте, «пещере Павла», можно видеть остатки мозаик. Справа от алтаря находится источник, вода которого обладает чудотворной целебной силой. Слева – тайный подземный ход, который использовали первые христиане. Служба здесь совершается лишь раз в году – в день святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, 29 июня (12 июля).

Антакья – древняя Антиохия. Храм во имя святого апостола Павла на месте пещерной церкви первых христиан

...В том же, 44 г., или в следующем, Варнава и Савл покинули Антиохию. Начинается первое благовестническое путешествие» «апостола языков». Ближайшую зиму они провели на Кипре, затем проповедовали в Малой Азии. «В Иконии пробыли довольно времени» (Деян.14:3), долго были в Листре. Здесь язычники, пораженные чудотворной силой апостолов, пытались воздать им божественные почести. Это не было тогда редкостью. Не только императоров официально причисляли к «лику богов» и ставили им храмы и статуи, но и многие мисты и оккультисты, современники апостолов, типа Симона Мага или Аполлония Тианского, почитались учениками и темным, но жадным до чуда, невежественным людом за богов и полубогов. Разница состояла в том, что «великие посвященные» никогда не отказывались от воздаваемого им «обожания», апостолы же все возлагали лишь на милость и благодать Божию.

«Народ же, увидев что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием (Гермесом), потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них» (Деян.14:11–15). Люди всегда люди. Разочаровавшись в том, кого они только что считали богом, жители Листры, подстрекаемые иудеями из местной синагоги, кончили тем, что побили Павла камнями...

Никаких христианских следов не осталось ни в Листре, ни в Дервии, ни в других местах, где апостолы, проходя, «к каждой церкви рукополагали пресвитеров». Нет их и в Анкире, современной Анкаре – столице Турции. Между тем, Анкира – не только древний город области Галатов, к которым адресовано известное послание апостола Павла, но и важный церковный центр, место проведения Анкирского поместного собора, правила которого входят в состав Номоканона (сборник правил и канонов).

Гораздо лучше представлена апостольская эпоха в древнем Ефесе. Этот город неразрывно связан в истории мировой философии и культуры с двумя именами: Гераклита и Герострата. Один – великий мыслитель, основатель античной диалектики – учения о единстве и борьбе противоположностей, о том, что «все течет», ни что не пребывает неизменным. Древние называли Гераклита «Темным» – потому что он учил о Свете, о том, что мир есть «огнь, мерно возжигаемый и мерно погасающий», о том, что люди – лишь искры этого Вечного Огня. И еще его называли «Плачущим» – потому что он учил о том, что никто и ничто не избегнет возмездия.

Герострат, второй герой Ефеса, знаменит тем, что, слишком буквально трактуя учение Гераклита об огне и возмездии, сжег храм Артемиды Ефесской – одно из семи чудес света.

Когда сюда прибыл апостол Павел, это был типичный греко-римский город, крупнейший торговый центр малоазийского побережья. Апостол впервые посетил Ефес, возвращаясь из своего второго благовестнического путешествия весной 55 г. Проведя праздники Пасхи и Пятидесятницы в Иерусалиме и посетив затем Антиохию, Павел осенью вернулся в Ефес. На этот раз он прожил в городе три года, поучая верующих сначала в местной синагоге, а затем в специально предоставленном ему училище некоего Тиранна. К этому времени относят историки основание Ефесской церкви (Деян.19:1–7). Весной 56 г. здесь написано Первое послание к Коринфянам. Отсюда осенью 58 г. апостол Павел отправился в города Греции.

Весной следующего года, в дни Святой Четыредесятницы Пасхи, проездом из Коринфа в Иерусалим, апостол вновь посетил Ефес и обратился к основанной им общине с прощальной речью. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян.20:17–35).

Дальнейшая история Церкви в Ефесе связана с деятельностью другого великого апостола – святого Иоанна Богослова. Апостол Иоанн прожил здесь последние годы своей долгой жизни (он умер в начале царствования императора Траяна) и здесь написал свое Евангелие.

Ефес. Развалины византийской базилики во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Евангелие от Иоанна было создано старцем-апостолом около 95 г. Его лучше всего читать вместе с Первым Соборным посланием Иоанна. Оба творения относятся к концу жизни Тайновидца и написаны для укрепления веры христианской общины и противодействия влиянию еретиков и лжеучителей. Являясь завершителем всего Новозаветного Канона, Иоанн с особой силой подчеркивает значение своего личного общения с Иисусом Христом и свое исключительное право на личное свидетельство о Христе и Его учении. Слова «свидетель», «свидетельство», «истинный» и «истина» повторяются им в Евангелии постоянно. Глубина богословского учения, содержащегося в нем, дала древней церкви основание называть его духовным, в отличие от синоптических (Матфея, Марка и Луки), преимущественно исторических. Центральная тема Иоанна – учение о Богочеловечестве, о новой, благодатной жизни, принесенной на землю Христом Спасителем и осуществляемой в Церкви.

Несколько лет спустя апостол напишет, здесь же, в Ефесе, три соборных послания. «Гимном христианской любви» может быть названо по праву Первое послание: «И вот благовестие, которое мы возвещаем вам: Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою: и мы должны полагать души свои за братьев. Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенна есть в нас».

После смерти святого Иоанна Богослова, как сказано в Житии его, ученики некоторое время спустя открыли гроб, но не нашли в нем тела апостола. Но с тех пор земля, которую брали верующие с этого места, оказывалась чудотворной. Над местом погребения ученики построили маленькую квадратную часовню, к которой началось вскоре христианское паломничество. В V и. император Феодосии Младший воздвиг большую церковь, крестовую в плане, в центре которой находилась древняя часовня. Сто лет спустя император Юстиниан расширил церковь, превратив ее в огромную трехнефную базилику, размерами 130 х 40 м. Она была обязательным пунктом поклонения для средневековых паломников, т.к. считалась одной из «семи церквей Апокалипсиса».

...Четыре мраморных колонны и сегодня высятся на месте гробницы апостола среди развалин древней базилики. В храме сохранилась также оригинальная по форме крестчатая купель.

Место погребения святого Иоанна Богослова

Древняя купель в базилике святого Иоанна Богослова

Ефес. Горница Божией Матери на горе Аладаг

По преданию, и Божия Матерь жила некоторое время с апостолом в Ефесе. Во всяком случае, здесь показывают горницу, в которой обитала Пречистая Дева. Дом находится на высоком холме Аладаг в 7 км от современного Ефеса. Предание о жизни Богородицы в Ефесе было подтверждено святыми отцами Третьего Вселенского собора. Существующая церковь была освящена католиками в прошлом столетии. Этому предшествовала таинственная история. В 1852 г. появилась книга К. Брентано «Жизнь Девы Марии», основанная на откровениях ясновидящей Анны-Катерины Эммерих. Она никогда не была в Ефесе и ничего не знала о нем, но местоположение дома и его вид описала во всех подробностях. Через сорок лет после появления книги, в 1891 г. на горе Аладаг были найдены руины византийского храма, построенного на фундаменте первого века. Обретенное место и было объявлено «Домом Пресвятой Богородицы».

С того времени здесь неоднократно происходили чудесные явления и исцеления. Небольшое помещение, в одну комнату, с алтарем в абсиде, украшено лишь мраморным престолом, который поддерживается двумя гранитными колонками. В запрестольной нише, как часто бывает у католиков, находится скульптурный образ Пресвятой Девы. Помещение справа от алтаря называют «опочивальней Божией Матери», помещение слева – ее «кухней». Сейчас это помещение отделено стеной.

Не удивительно, что именно Ефес был избран святыми отцами в 431 г. для проведения Третьего Вселенского собора. Заседания проходили в базилике Пресвятой Богородицы, развалины которой тоже сохранились. Это трехнефный храм IV в., очень просторный, имевший в длину 200 м и в ширину 30 м. Необычное чувство возникает, когда входишь в церковь, где святые отцы утвердили за Матерью Господа православное именование Богородицы...

Святыни Царьграда

Северное черноморское побережье Малой Азин было областью благовестия святого апостола Андрея Первозванного. По сказанию Епифания Мниха, прошедшего в IX в. практически по всем местам проповеди Андрея, апостол учил и в древнем Византии, позднейшем Константинополе-Царьграде, и в Синопе, а затем прошел по кавказскому побережью, по городам греческого Северного Причерноморья. Из Херсонеса – об этом мы знаем уже из Повести временных лет Нестора Летописца – апостол совершил хождение на Русь, благословил место будущего Киева...

Сохранилось письмо византийского императора Михаила VII русскому великому князю Всеволоду, сыну Ярослава Мудрого. Царственный автор, обосновывая исторически и богословски необходимость единения Православной Руси и Византии, напоминает, что «один апостол положил основание церкви у ромеев и русских».

Византий, древний город, основанный греческими мореплавателями «над бездной» (именно так этимологизируется его название), на самом стыке Азии и Европы, ждал своего часа, чтобы войти в историю вместе с новой христианской Империей Константина.

Выражением и символом самой идеи этой Православной Империи считается по праву Софийский собор – Великая Церковь, как называют ее греческие средневековые источники. В 1453 г. прошедшие чрез Бычий Ход (=Босфорд) турки-османы превратили ее в мечеть. На протяжении веков эллинская и славянская религиозная и историческая мысль жили мечтой о возвращении православного креста на купол Софии. Об этом грезили Екатерина II и Ф.М. Достоевский, Тютчев и Леонтьев... В XX в. Ататюрк, основатель современной Турецкой республики, убрал из храма мечеть, но превратил его не в православную церковь, а в музей.

Константинополь. Собор Святой Софии

Как памятник архитектуры, исторический символ Константинополя, Софийский собор известен всем. Но... кто такая София?

...Развертываются библейские свитки: книга Притчей Соломона, книга Премудрости Соломона, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Именно в них – источник учения о Софии.

Александрия, 271 год до Рождества Христова. Царь эллинизированного Египта Птолемей Филадельф собирает ученых иудеев, семьдесят переводчиков (толковников), чтобы перевести еврейскую Библию на греческий язык (помните, один из них был Симеон Богоприимец) для его знаменитой Александрийской библиотеки.

Рождается – как электрический пробой между Иудаизмом и Эллинизмом – Септуагинта, «перевод LXX». По-прежнему Библия, но уже – греческая, и грецизирующая. То есть по-гречески мыслящая Библия.

Вот тогда-то для перевода еврейского «Яхве» был использован греческий термин «Кириос» (Господь), для слова «Мессия» – «Христос» (Помазанник), для перевода еврейского «Хохма» – греческий термин «София» (Мудрость). В славянских текстах «Премудрость». Родилась София. Интуиция Востока и Запада, Афин и Иерусалима, встретившись и скрестившись, породили это библейско-платоническое богословское понятие – персонифицированный «замысел Божий о мире», «Образ Божий в мире», «Художницу мира».

Премудрость (в греческом тексте Библии: София) так сама говорит о себе в «Книге Притчей Соломоновых» (гл. 8, стихи 22–31):

Господь имел Меня началом пути Своего,

Прежде создании Своих, искони.

От века я помазана, от начала –

Прежде бытия Земли.

Когда Он уготовлял небеса, Я была там.

Когда Он утверждал вверху облака,

Когда давал морю устав,

Когда полагал основания Земли, –

Тогда Я была при нем Художницею,

И была Радостью всякий день,

Веселясь пред лицом Его все время,

Веселясь на земном кругу Его,

И радость Моя была с сынами человеческими.

В этих стихах, практически вся концепция Софии: это – материнское «начало мира», «начало путей Божиих», существующее «прежде бытия Земли». Это – Художница и Мастерица, участвовавшая с Богом в устроении Вселенной: в создании неба и земли, облаков и бездн, моря и суши. Это – Радость Божия и радость сынов человеческих, радость творчества, веселие Жизни.

София – не только Божественный корень сотворенного мира, но и творческое начало познания. В другой библейской книге, «Книге Премудрости», царь Соломон говорит: «Бог даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий, начала, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, Художница всего».

В приведенных словах представление о Премудрости-Софии близко к греческим религиозно-философским представлениям об Афине – богине всякого художества, мастерства, разума, знания. Цитированные книги – и Притчи, и Премудрость – относятся к поздним частям ветхозаветного канона, написанным под сильным влиянием и греческого языка (а то и только по-гречески), и греческой философской мысли.

Подлинное признание и торжество Софии и связанного с нею круга представлений по всей Византии, на всем Православном Востоке связано с Софией Цареградской, Айя – Софией.

Первый храм этого имени построил в Константинополе император Констанций I, сын равноапостольного Константина в 360 году. Он располагался там же, где нынешний, на месте стоявшего здесь когда-то древнего языческого святилища.

От этой, первой, Софии, разрушенной в 404 году, не сохранилось каких-либо археологических деталей, хотя, по мнению историков, именно ее современники назвали впервые «Великой Церковью» – как превзошедшую архитектурными размерами другие христианские храмы тогдашнего Константинополя. Недолго суждено было простоять и второму храму, построенному на месте первого Феодосием Младшим (415 год). Его разгромили до основания буйные толпы еретиков-монофизитов в дни знаменитого восстания «Ника». Подавив в столице мятеж, первое, что делает Юстиниан – приступает 23 февраля 532 года к строительству нового, третьего уже по счету здания Софийского собора. Через пять лет вознесенная над Босфором стройная громада храма была готова к освящению. «О Соломон, я превзошел тебя!» – воскликнул, не удержав восторга, император, войдя в собор в день его освящения, невольно сравнивая творение своих зодчих с описанным в Библии величием Иерусалимского Храма.

...Любопытно, что и теперь, при Юстиниане, почти двести лет спустя после первоначального посвящения, смысл названия «София» не всем был одинаково близок и понятен. По преданию, ни архитекторы храма, ни десять тысяч рабочих, трудившихся на стройке, ни сам царственный заказчик не были уверены в правильности выбора имени для возводимого святилища.

И тогда Ангел, явившийся в отсутствие строителей оставшемуся на лесах ребенку, пояснил: «Это церковь Софии Премудрости Божией, а я страж, приставленный к храму сему». Когда передали об этом видении Юстиниану, «уразумел царь, что это был Ангел Божий, и весьма возрадовался, что явил ему Бог, как Сам хочет назвать церковь».

Это была уже другая эпоха. В святоотеческом богословии общепринятым становится в это время христологическое понимание Софии, то есть стремление видеть в Ней второе лицо Пресвятой Троицы: Иисуса Христа, Сына Божия, Которого Евангелие от Иоанна называют Логосом, Словом. Основоположником такого толкования является Апостол Павел, который в Первом послании к коринфянам именует Христа «Божией Силой и Божией Премудростью» (1Кор.1:24).

Так или иначе, при Юстиниане храмовым праздником Софийского собора было Рождество Христово.

Что означает мозаика «Юстиниан и Константин перед Божией Матерью» над дверью, в южном вестибюле храма? Посмотрите, в руках у Константина модель города, с его стенами и башнями. Он протягивает ее Богородице, т.е. посвящает Ей град своего имени, Константинополь, новосозданную столицу империи. В руках у Юстиниана – модель Софийского собора. Он тоже протягивает, вручает ее Богородице.

Богородица с предстоящими святыми императорами: равноапостольными Константином Великим и Юстинианом

«Когда великий из царей и христианнейший Константин, избрав Византию, распространил ее и вместо Византии по собственному имени назвал ее Константинополем и, оградив его стенами, построил в нем здания и святые церкви, тогда, посвятив его Пресвятой Владычице нашей и Приснодеве Марии и воздав Богу за сие дело благодарения и моления, вместе с патриархом, клиром и народом, вышел на площадь. С того времени обычаем утвердилось праздновать сие торжество до настоящего времени».

Так сказано в известном Менологии Василия. Это было 11 мая 330 года. Константин сознательно выбирал день для освящения города. Как известно, хоть Рим и считался Вечным Городом, римляне помнили и праздновали день его рождения – одиннадцатый день до майских календ. По современному счету дней – 21 апреля. Но обратите внимание: одиннадцать дней до – одиннадцать дней после. День рождения Царьграда, Нового Рима, как бы зеркально отражает день рождения Рима Древнего.

...Но где же древнейшие изображения Софии?

Самые древние: София Юстиниана, Мелодия Давида – на византийских миниатюрах VI–VII веков. Эти олицетворения восходят к первоначальной семантике, истинному смыслу греческого слова «софия»: древнейший пример у Гомера – «софия корабельных строителей», как их олицетворенное мастерство, «идея кораблестроения».

В классическом переводе «Илиады» Н.И. Гнедича:

Словно правильный шнур корабельное древо ровняет

Зодчего умного в длани, который художества мудрость

Всю хорошо разумеет, воспитанник мудрой Афины.

Словом «мудрость» как раз и переведена здесь гомеровская «София». Это еще не «София» с большой буквы, но все ее атрибуты налицо: ум зодчего, правильный шнур, разумение, воспитанное Афиной Палладой. И с самых истоков (ведь «Илиада», но самым скромным оценкам, это шесть-семь веков до нашей эры) очевидно родство «софии художества» с мудрой Афиной. Византийские христианские миниатюры 7-го века эры Христовой полностью совпадают по смыслу, адекватно воплощают представления античной Греции 7-го века до Рождества Христова.

Значит, есть своя «софия» у кузнеца, у плотника, моряка... поэта, художника... Отсюда – изображения Софии на плече у Евангелистов на миниатюрах древних Евангелий, символизирующие Богодухновенность Писания. И на плече у Луки, когда он пишет первую в мире икону Богоматери: «софия художества».

Дальнейшее развитие идеи – «софия (душа, идея) города»: Паллада в Афинах, Минерва в Риме, София – в Константинополе, Солуни, Охриде, Киеве, Новгороде. «Бог посреди нее – и не поколеблется», – эти слова Псалмопевца начертаны на мозаике Оранты в Киевской Софии. «Она» – город (в греческом оригинале «полис» женского рода).

...А «софия софий» – София Премудрость Божия. Вспомним русскую икону Софии Огнезрачной. У нее огненные лик, руки и крылья. Пред Ней в деисусном предстоянии – Богородица (с Младенцем на лоне) и Иоанн Предтеча. Над нею – Христос. Еще выше – ангелы, свивающие небо со звездами, как свиток. Каково происхождение ее «огнезрачности», огненной, световидной природы?

Я напомню рассказ о том, как в ночь на 21 мая 1453 года (на память Константина и Елены), в канун штурма Константинополя турками, языки огненного пламени изошли из всех сорока окон барабана Софии, поднялись, соединились и огненным шаром вознеслись к разверстым вратам небесным. И врата затворились за ними. «Бысть мрак». Наутро патриарх провидчески сказал императору: «Город обречен. Ангел Софии покинул свой храм и град».

...Может быть, этот-то огненный Ангел Софии и прилетел к нам, на Русь, и стал – с конца XV – начала XVI века – изображаться в виде Огнезрачной девицы, в деисусном предстоянии пред которой стоят склоненные Богоматерь и Предтечи? (Позже и они, по аналогии с фигурой Софии, станут изображаться с крыльями. Ибо представляют здесь не историческое лицо – Идею.)

Что же являет собой сей огненный Ангел – не Христос и не Оранта? Может быть, это и есть попросту Ангел? Наиболее обобщенно – Ангел твари, Божьего мира, более узко – Ангел истории, олицетворяющий Замысел и Смысл ее? Он же – в нисходящей иерархии конкретности – ангел Божьего народа, города, страны, империи? Ангел, отошедший от падшей, умирающей Византии и приставленный к «Новой Византии», встающей Московской Руси, Третьему Риму?

Живоносный Источник

Другим важнейшим памятником православного Константинополя является храм во имя чудотворной иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

...По-турецки этот район Стамбула называется «Балуклы». Небольшая каменная церковь находится неподалеку от турецкого кладбища – с бесчисленным множеством покосившихся памятников, однообразным зрелищем надгробных столбиков, увенчанных чалмами и покрытых арабской вязью. Темные вековые кипарисы осеняют этот «город мертвых».

Православная церковь окружена цветущим палисадником. Храм двухэтажный: вверху – светлая просторная церковь, с иконостасом и образами работы прошлого века. Внизу, в полуподвале – восстановленная древняя небольшая церковь, близ западной стены которой находится чудотворный источник, по-гречески «агиасма». Источник, отделанный мрамором, имеет вид небольшого бассейна, устроенного в стенной нише. К нему спускаются по двум симметрично расположенным каменным лестницам. Над бассейном, в углублении, находится образ Божией Матери «Живоносный Источник». Иконография образа носит сложный символический характер. Вверху, в ореоле сияния, изображена Пречистая Дева Мария с Младенцем, с двумя коленопреклоненными ангелами по сторонам. Внизу, из водоема, наполненного до верха светлыми струями, люди почерпают целебную влагу, исцеляющую расслабленного и воскресающую умершего. Место погребения воскресшего, свидетельствующее об исторической достоверности чуда, указывают в притворе храма. С передней стороны бассейн обнесен красивою каменной перегородкой с двумя изящными мраморными вазами, в которые вливается вода священного источника. На дне бассейна, в чистой хрустальной влаге, всегда бывают видны несколько серебряных монет, над которыми временами мелькают рыбки, существование которых также связано со старинным сказанием.

История возникновения храма и обители относится к V в. Император Лев I, по прозвищу Макелла, что значит «мясник», до своего избрания был правителем Константинопольского округа. Считается, что Макелла получил свое прозвище потому, что и вправду был в молодости мясником. Старожилы Константинополя показывали даже в городе лавку, где его жена Верина торговала телятиной. Более взыскательные историки думают, однако, что император был прозван «мясником» за жестокость по отношению к врагам.

...Однажды, еще не будучи императором, в знойный летний день, он возвращался с охоты и уже приближался к городу, когда встретил в роще беспомощного слепца, изнемогшего от усталости и жажды. Сжалившись над несчастным, Лев начал искать ближайший ручей или родник, чтобы утолить его страдания, но долго ничего не мог найти, пока таинственный голос дважды не назвал его по имени и не указал ему место, где струился источник ключевой воды. И в то же время неведомый голос предсказал ему славное будущее, заповедав построить над указанным источником церковь во имя Богоматери. Будущий император поспешил почерпнуть воду из ключа и, вернувшись к слепцу, утолил его жажду и освежил влагой его воспаленные очи. В тот миг слепец внезапно прозрел. Чудо сделалось известным, и верующие стали во множестве стекаться к источнику, получая облегчение и исцеление от болезней. Воздвигнутый впоследствии императором великолепный храм на этом месте получил название «Живоносного Источника». Он поражал современников своими размерами и богатством украшений.

Константинополь. Монастырь Живоносного Источника. Агиасма

В IX в. император Василий I Македонянин возобновил церковь и основал при ней монастырь, установив обычай совершать в нем в праздник Вознесения Христова торжественный крестный ход со святынями из всех храмов столицы. До нашего времени сохранился церковный обычай праздновать чудотворной иконе Божией Матери «Живоносный Источник» в пятницу на Светлой Седмице.

Турки при завоевании Константинополя разрушили храм до основания. Современная церковь, значительно меньшая по размерам, по сравнению с древней базиликой, построена в 1840 г. патриархом Константинопольским Констанцием на средства известной русской благотворительницы графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, дочери знаменитого Алексея Орлова. Множество людей, не только православных, но и мусульман, стекаются в храм с верой в целебные свойства чудотворного источника.

Храм Богородицы во Влахернах

Влахернский храм связан в истории Церкви с великой древней святыней: в нем хранилась Риза Пресвятой Богородицы.

...Последние годы жизни Пресвятая Богородица провела в Иерусалиме, в доме апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на Сионском холме. Она умерла через 15 лет после Воскресения и Вознесения Спасителя. Извещенная архангелом Гавриилом о предстоящей кончине, Дева Мария решила раздать, раздарить в благословение верующим то немногое, что составляло ее одежду и имущество.

Прошло четыреста лет. Совершая паломничество по святым местам, византийские вельможи Гальбий и Кандид прибыли в Назарет. Так случилось, что они заночевали в доме одной благочестивой еврейки, где из поколения в поколение хранилась в качестве домашней святыни Риза Богоматери.

Вскоре приобретенная ими реликвия была перенесена в Константинополь. Середина V в. – время Вселенских Соборов, утвердивших учение о Христе как Совершенном Боге, но и Совершенном Человеке, и о Пресвятой Деве Марии как Богородице, то есть Женщине, физически родившей Богочеловека. Богословское утверждение догмата нуждалось в археологическом доказательстве и живом свидетельстве, Принесенная из Иерусалима Риза 2 июня 458 г. была торжественно положена патриархом Геннадием в присутствии императора Льва I Макеллы в особый драгоценный ковчег во Влахернской церкви. Много раз Богоматерь спасала Константинополь от врагов, как бы покрывая его своей Ризой.

...Летом 860 г. русский флот князей Аскольда и Дира, сподвижников Рюрика, в составе более двухсот боевых ладей, подступил к Царьграду. Город был осажден, и, молясь о его спасении, Святитель Фотий обошел городские стены с чудотворной Ризой и погрузил край ее в воды Босфора. Разразившаяся буря, согласно греческим хроникам, заставила русских отойти от города. Был заключен мирный договор, следствием которого стало крещение Аскольда, получившего имя Николай, и основание Русской митрополии. Знаменитая фраза русской летописи: «Да будет Киев матерь градам русским», – это точный перевод греческого словосочетания «митрополия Русская».

Влахернский храм известен также видением блаженного Андрея Юродивого, ставшего основой для учреждения в Русской Церкви праздника Покрова Божией Матери. Инициатива создания праздника принадлежит святому благоверному князю Андрею Боголюбскому.

Андрей Юрьевич был с детства отмечен яркими способностями и добродетелями: храбрый воин, блестящий полководец, мудрый дипломат, он в то же время оставил выдающееся наследие и в истории градостроительства, храмового зодчества, литературы и литургической поэзии, иконописи и летописания. С его именем связано начало почитания Владимирской и Боголюбской икон Божией Матери, праздника Покрова, «медового Спаса». Главным в его государственной программе был сознательный отказ от древнего Киевского центра, попытка нового созидания и новой национальной консолидации на основе Суздальской Руси, будущего ядра формирования русского народа и его государственности. Мысль и дело Андрея Боголюбского на несколько веков опережали свое время. Такое не проходит безнаказанным.

«Не омрачи бо ума своего пьянством, всякому чину яко возлюбленный бяше отец; паче же на милостыню зело охотлив. Мужество же и ум в нем живяше, правда и истина с ним ходяста, и иного добродеяния много в нем бяше. Тем достойно от Бога победный венец восприял еси, кровью омывся страданья: аще бо не напасть, то не венец, аще ли не мука, то не дарове: всякий бо держайся добродетели не может без многих враг быти...»

Или, в современном переводе: «Без испытания нет и победы, без мучений не бывает дара: держащийся добродетели без врагов не живет».

...В серебрящейся ряби старицы Нерли то возникают, то меркнут белеющие очертания, в которых угадывается, постепенно проясняясь, образ храма Покрова. Это в двух километрах от Боголюбова, под Владимиром, в восьми столетиях от наших дней. В 1164 году, в ознаменование побед русского оружия над стародавним врагом, Волжской Болгарией, был задуман Андреем новый невиданный на земле праздник – праздник Покровительства Божией Матери Русской Земле,

Он искал нового образа и нового имени для своего замысла. Перечитывая «Житие Андрея Юродивого», новгородца, жившего в Царьграде в X веке, князь Андрей встретил рассказ об одном из чудесных видений подвижника. За всенощной во Влахернском храме, где в ковчеге хранились Риза, Мафорий (головной покров) и Пояс Девы Марии, Андрей Юродивый видел однажды Богородицу, появившуюся над собравшимися в храме верующими и простершую над ними свой плат – покров.

...Она шла по воздуху, от царских врат, остановилась над амвоном и долго молилась, омывая слезами Свой Пречистый лик. Преподобный Андрей, обернувшись к своему ученику Епифанию, сказал: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» «Вижу», – отвечал Епифаний.

Окончив молитву, Матерь Божия сняла с себя блиставшее наподобие молнии покрывало, которое носила на главе своей, и держа его торжественно, распростерла над всем стоящим народом.

Князь Андрей Боголюбский в «Слове об установлении праздника Покрова» пишет: «Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая».

В основу иконографии Покрова и было положено событие, описанное в житии цареградского святого. В нижнем правом углу – полуобнаженный юродивый Андрей указывает на чудное явление Епифанию, стоящему рядом. В центре композиции – Сама Пречистая.

Константинополь. Храм Положения Ризы Богородицы во Влахернах. Русская икона Покрова Пресвятой Богородицы (на фото слева)

Таким образом, говоря о рождении праздника Покрова (1164 год), будем помнить, что он связан историческими ассоциациями с церковью Пречистой во Влахернах – в Константинополе, на берегу бухты Золотой Рог. Связан он с Влахернами и богословски: там лежали Риза и Мафорий – тот самый Мафорий (плат, покров), который видел в своем откровении юродивый Андрей.

Но одновременно и не тот самый. Молниями блистающий плат в руках Богородицы скорее сродни тем просиявшим ризам Христа, что видим в Преображении. Андрей Юродивый видит молнийный, огненный плат (на иконах киноварный, красный) благодати Божией, зримой иконной, метафорой которой является реальный исторический Богородицын мафорий.

А параллель двух Андреев напрашивается сама собою. Подобно тому как когда-то Богородица явилась Андрею Юродивому и показала ему, что будет Покровом и Покровительницей верующих Царьграда, так в Боголюбове явилась она святому князю Андрею и взяла под свой Покров всю необъятную Русскую землю.

Ученые католики-болландисты (по имени зачинателя проекта о. Иоанна Болланда), составлявшие в XVII веке многотомные Acta Sanctorum («Деяния святых»), говоря о празднике Покрова, заметили еще одну особенность. Если от октавы Успения (т. е. включая в праздник Успения все дни до его отдания) отсчитать сорок дней – как раз будет Покров. То есть Покров – в логике успенского мышления – «сороковины» Богородицы. По аналогии с Вознесением Христовым (сороковой день после Пасхи) – это как бы срок «вознесения Богородицы». Потому и видит Ее Андрей Юродивый «на воздусе» – возносящейся...

Влахернский храм был разрушен и разграблен крестоносцами в 1204 г. Два века спустя восстановленную церковь уничтожил пожар. В настоящее время от былых сооружений и богатств Влахернского дворца, находившегося когда-то в этом районе города и занимавшего своими строениями все пространство до городской стены, и от самого величественного храма остались лишь воспоминания и большой холм, до которого, может быть, доберутся когда-нибудь руки археологов. На месте древней базилики в XIX в. была построена скромная небольшая церковь, лишенная каких-либо архитектурных достоинств и очень скудная по внутреннему убранству. Все достояние ее, не считая богослужебной утвари, составляет древняя икона Одигитрии и находящаяся в правой части храма агиасма, такая же, как в храме Живоносного Источника. Ее вода также почитается чудотворной и целебной. Относительно древней Одигитрии православные греки утверждают, что это одна из икон, написанных Евангелистом Лукой. В прошлом веке русские паломники видели также в храме каменную плиту из помоста древней церкви – по преданию, ту самую, на которой стоял Андрей Юродивый во время чудесного видения Божией Матери.

Влахернский храм находится недалеко от Фанара – района, где расположена резиденция Константинопольских (Вселенских) Патриархов. Каменные строения, в которых размещается Патриархия, образуют квадрат, посреди которого находится скромная Патриаршая церковь, посвященная святому Георгию Победоносцу. Она была построена Патриархом Иеремией II – тем самым, который посетил в 1588–1589 гг. Москву и участвовал в учреждении Русского Патриаршества и поставлении первого Патриарха Московского и всея Руси святителя Иова. На средства, пожертвованные русским царем Феодором Иоановичем, он по возвращении и построил эту церковь.

Среди святынь Патриаршей Церкви следует назвать мощи преподобной Евфимии Всехвальной, праведной Соломонии, матери мучеников Маккавеев, и привезенную из Иерусалима императрицей Евдокией часть Колонны Бичевания – того столпа, к которому был привязан Спаситель во время бичевания в претории.

Константинополь. Патриаршая церковь во имя святого Георгия Победоносца. Колонна Бичевания

Мы говорили уже о том, что многие из святынь Царствующего Града были разграблены и вывезены в 1204 г. крестоносцами. Что не было разорено ими, довершили турки, взявшие город штурмом 29 мая 1453 г. Так получилось, что некоторые из заветных святынь, находившихся в царском дворце и в православных храмах и обителях, оказались в сокровищнице султанского сераля, а затем в музее Топкапы. Здесь, в одной из витрин, находится серебряно-вызолоченный реликварий в наглядной форме человеческой руки. В нем хранится часть десницы святого Иоанна Крестителя. В музее находится также часть главы Предтечи.

Константинополь. Музей султанского дворца Топкапы. Десница святого Иоанна Предтечи

Музей Топкапы. Реликварий, содержащий честную главу святого Иоанна Крестителя

IV. Святыни Элладской Церкви

Алтарь Неведомому Богу

В 53 г., во время Второго благовестнического путешествия, было апостолу Павлу в Троаде, древней Трое, над Дарданеллами, ночное видение: «Предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там» (Деян.16:9–10). Так начиналась миссия апостола Павла в Греции.