II. Материалы из первого тома магистерской диссертации С. Л. Епифановича, вариант 1917 г.

А. Жития преп. Максима

1. Введение 2313

Конечно, научно-историческую ценность имеют, собственно, источники двух последних рубрик, как памятники современные и почти всегда принадлежащие очевидцам. Что касается хроник и источников агиологического характера, то ценность их сравнительно невысока, и они по своему значению для историка ни в коем случае не могут даже идти в сравнение с указанными памятниками. В науке, впрочем, взгляд на сравнительное значение источников для жизнеописания преп. Максима не установился еще с определенностью. Даже по отношению к житиям преп. Максима, вопреки сравнительно давно наметившемуся в научной литературе отношению к Vita как источнику второразрядному, зависящему от Феофана,2314 послышались в настоящее время голоса, признающие их – правда, в отношении к особой редакции жития – чуть не за произведение современников преп. Максима.2315

Но даже и в тех случаях, когда с большей строгостью оценивается цельный вес Vita, ученые увлекаются, вопреки первоисточникам, к суждениям, навеянным догадками автора жития, например, по вопросу о взятии под стражу в Риме вместе с преп. Максимом обоих Анастасиев,2316 или приурочение унии Византии с Римом ко времени суда над преп. Максимом.2317

С другой стороны, ученые не придают почти никакого значения таким памятникам, как Compendium Vindobonense,2318 Libellus synodicus,2319 тогда как они ближе, чем многие другие документы, стоят к описываемым событиям.

Приступая, согласно общепринятым понятным2320 методологическим требованиям2321 исторической науки, к предварительной оценке источников, мы сперва останавливаемся на менее ценных, с нашей точки зрения, – этиологических и летописных памятниках, чтобы путем анализа их дойти до источников первостепенного значения. Думаем при атом, что сказанное выше о положении вопроса в науке о сравнительном значении источников для жизнеописания преп. Максима в достаточной мере оправдывает некоторую, может быть, излишнюю подробность в трактации данного вопроса.

Пространных житий преп. Максима сохранилось до нашего времени несколько. Но если исключить из числа их жития позднейшего происхождения, представляющие собою обработку более ранних жизнеописаний, то мы имеем их только два. Это – 1) Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἄθλησις преп. Максима, изданный недавно проф. М. Д. Муретовым2322 по рукописи Московской Синодальной библиотеки № 380 (162) начала XI в. (л. 231 об. – 252), и 2) Vila ас certamen св. отца [или Vita Б], известная в науке уже давно – с XVII в., и притом в разных редакциях.2323 Βίος тем отличается от Vita тем, что представляет собою, собственно, дословную передачу разных документов (Relatio, Ер. Maximi ad Anastasii, Tomus alter, Ep. Anastasii apocrisiarii) с некоторыми лишь сокращениями, тогда как Vita излагает их в особой сокращенной передаче в переработанном виде. Βίος копирует свои источники, a Vita подвергает их известной литературной обработке применительно к своим целям. Впоследствии, путем различной обработки этих двух агиологических документов, явились жития смешанного типа. Таковы – грузинское житие , обработанное св. Евфимием, игуменом Афоно-Иверского монастыря (998–1012 гг.), открытое недавно (1912 г.) и изданное в русском переводе прот. К. С. Кекелидзе,2324 и новогреческое , принадлежащее Агапию Критскому.2325

2. Βίος преп. Максима

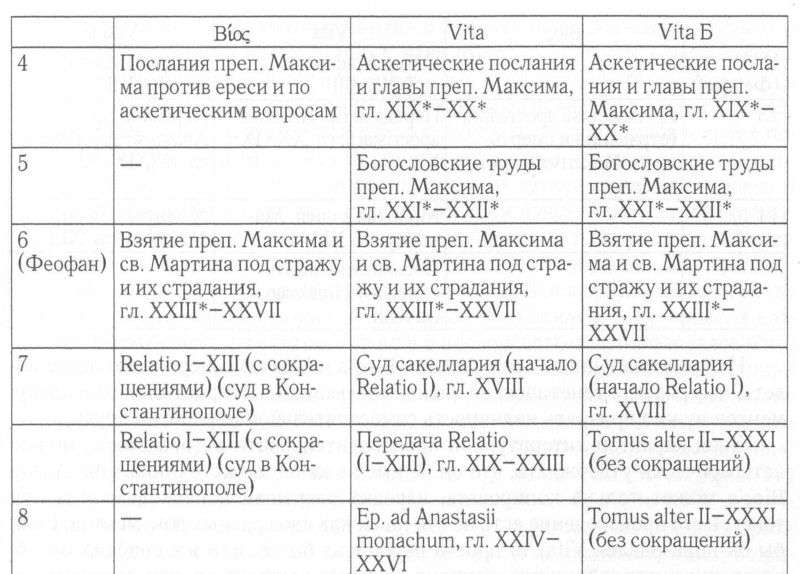

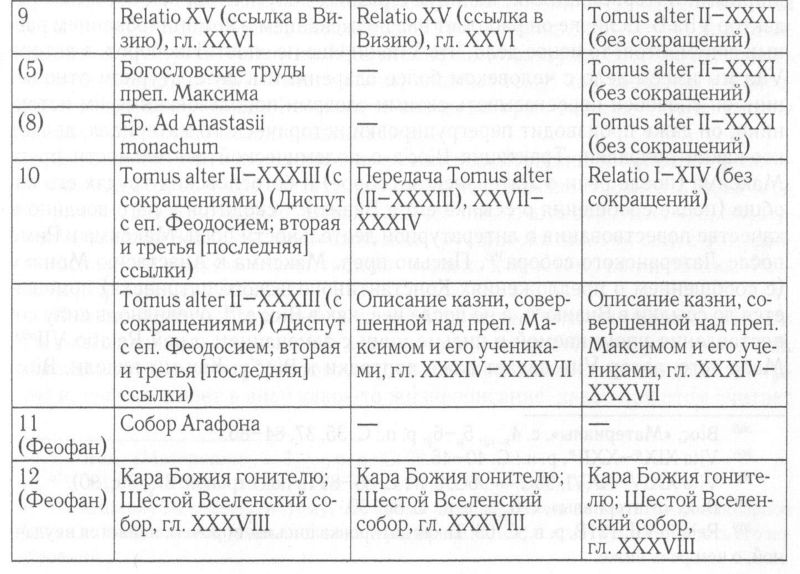

Βίος под видом жития представляет собой, собственно, свод документов, относящихся к жизнеописанию преп. Максима. К каждой части его могут быть указаны параллели, с которыми оно совпадает часто дословно. В этом отношении его можно разбить на 11 отделов.

1. Начало жития образуют сообщения о происхождении монофелитства.2326 Это – полная аналогия рассказу Феофана о встрече Ираклия с Афанасием Антиохийским, о возбуждении этим последним вопроса о волях и энергиях во Христе, о сочувствии новой ереси Сергия и Кира, о противодействии св. Софрония (синодика к Сергию и «Иоанну» Римскому), об эдикте Ираклия и о переменах после Ираклия на императорском престоле и патриаршей кафедре в Византии, вплоть до воцарения Консты (Константина)2327 и изгнания Пирра.

2. Рассказ о возникновении и распространении монофелитства сменяют далее краткие замечания о жизни преп. Максима,2328 совпадающие почти всецело по содержанию с кратким житием – Compendium Vindobonense.2329 В согласим с этим документом, преп. Максим называется τῶ ὄντι φιλόσοφος,2330 πρῶτος τῶν τοὶς βασιλικοῖς ὑπηρετούντων γράμμασιν;2331 о нем сообщается, что, видя распространение ереси монофелитской, в особенности видя [αἵρεσιν] κρατυνομέην καὶ ἐγγράφως ἀνατεθεῖσαν ἐν τῷ νάρθηκι Великой Константинопольской церкви (Св. Софии),2332 он λιπὼν τὰ βασίλεια стал монахом ἐν τῷ τῆς Χρυσοπόλεως μοναστηρίῳ,2333 а потом ζήλῳ θείῳ κινούμενος (ταύτην =) τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην καταλαμβάνει.2334

Данный источник, впрочем, в рассматриваемом месте подвергается наибольшей обработке, чем все другие: он риторически расширяется, дополняется библейским текстом (Пс. 15:8), осложняется некоторыми мыслями из Феофана2335 и личными соображениями2336 автора, и, наконец, получает приращение в виде рассказа о пребывании и деятельности преп. Максима в Риме при папе Иоанне.2337 В основе этого рассказа лежит показание Compendium Vindobonense τὴν πρεσβυτέραν καταλαμβάνει Ῥώμην, которое автор комбинирует с сообщениями Феофана о папе Иоанне и бывшем при нем соборе в Риме против монофелитов, и дополняет своими соображениями на основании знакомства с творениями преп. Максима, точнее – только с Посланием сицилийцам. Рассказ этот построяется по аналогии с повествованием Compendium Vindobonense о деятельности преп. Максима в Риме при папе Мартине (и участии в соборе и литературной деятельности). Автор говорит о литературной деятельности преп. Максима в Риме, главным образом отмечая в числе его писем Послание к сицилийцам, ошибочно относя его ко времени папы Иоанна.2338 Он же полагает, что преп. отец при папе Иоанне был виновником собора, дополняя, подобным образом, известие о соборе по Феофану – Ἰωάννης ὁ Ῥώμης ἐπίσκόπων τὴν τῶν Μονοθελητῶν αἴρεσιν ἀνεθεμάτισεν.2339

3, Речь о соборе папы Иоанна служит естественным переходом к дальнейшим заимствованиям у Феофана, трактующим о событиях, имевших место при преемниках Иоанна – папах Феодоре и Мартине. В этом отделе, начиная со слов Ἰωάννου δὲ κοιμηθέντος, Феофан и Βίος почти во всем совпадают совершенно.2340 Разница лишь в том, что Феофан, до сих пор не упоминавший преп. Максима, впервые начинает вести речь о нем, пока лишь между прочим, в связи с историей Пирра, и не выставляя его еще главным действующим лицом. Поэтому он и выражается соответствующим образом, и говорит, что после смерти Иоанна Римского и поставления вместо него Феодора Πύῤῥος τὴν Ἀφρικὴν καταλαβὼν συνοψιζεται τῷ ἁγιωτάτῳ ἀββᾷ Μαξίμῳ, – καὶ τοῖς ἐκεῖσε ἐνθέοις ἱεράρχαις, οἵτινες τοῦτον ἐλεγξαντες καὶ πείσανθες πρὸς τὸν πάπαν Θεόδωρον ἀπέστειλαν ἐν Ῥώμῃ.2341 Α Βίος, сосредоточиваясь на биографии преп. Максима, в данном случае центральное место отводит преп. Максиму, и в соответствии с этим построяет свою речь: Ἐπὶ τούτοις ὁ ἅγιος Μάξίμος τὴν Ἀφρικὴν καταλαβὼν – συνοψίζεται Πύῤῥῷ, ὥστε καὶ διαλεχθῆναι μετ’ αὐτοῦ καὶ πεῖσαι αὐτὸν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ἑνωθῆναὶ. Ὁ δὲ πεισθεὶς – πέμπεται παρὰ ἁγιωτάτου Μαξίμου Θεοδόρῳ τῷ πάπα Ῥώμης.2342 К рассказу Феофана о Латеранском соборе Βίος еще прибавляет, что подробнее об этом соборе можно читать в его актах.2343

4. Следуя порядку Compendium Vindobonense, автор Βίοςφ вслед за сообщением о Латеранском соборе начинает вести речь о литературной деятельности преп. Максима в Риме, направленной, главным образом, против еретиков, относительно коей замечает, что в ней св. отцу помогали два его ученика – оба Анастасия. Все это дословно взято из Compendium Vindobonense,2344 причем, продолжение трактации этого жития о творениях преп. Максима оставлено до следующего раза.2345

5. О наказании, постигшем преп. Максима за противодействие монофелитству, автор опять говорит словами Феофана.2346 Отличается он от него только тем, что Феофанову дату для Латеранского собора – «9-й год царствования Константа (8-й индикт)» ошибочно принимает за дату взятия свв. Мартина и Максима под стражу, и относительно страданий папы Мартина ссылается на ἡ τὰ κατ’ αὐτὸν ἱστοροῦσα γραφή.2347

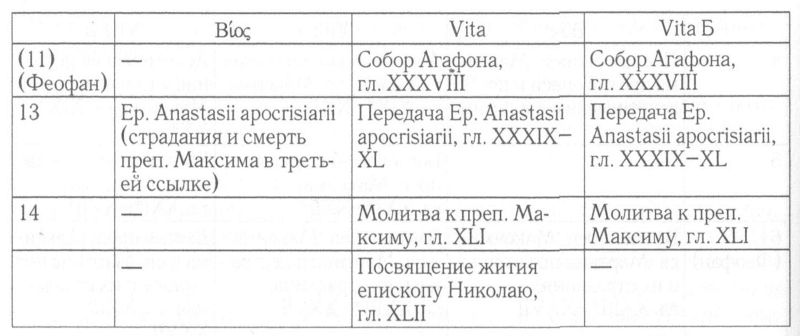

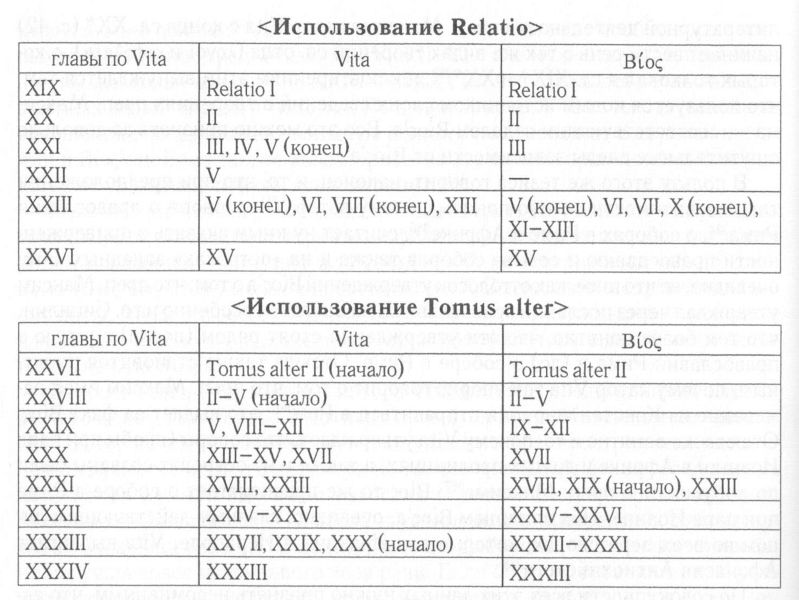

6. На изображении же исповеднического подвига преп. Максима автор Βίος’а останавливается подробно и с этой целью переписывает с некоторыми лишь пропусками Relatio, т. е. описание допроса преп. Максима в Константинополе. Подробнее речь о тексте Relatio в Βίος’е будет при рассмотрении актов преп. Максима. Здесь укажем в общих чертах главы, принятые в состав Βίος’а. Это – I, III, V (конец), VI–VII, X (конец), ΧΙ–ΧΙΙΙ и XV (часть) главы.2348

7. Описав по Relatio XV первую ссылку преп. Максима, автор начинает речь о литературной деятельности преп. Максима (с перечнем важнейших сочинений св. отца), дословно повторяя соответствующий отдел Compendium Vindobonense.2349

8. К этому перечню примыкает рассказ о посольстве к преп. Максиму от Константинопольского патриарха с предложением вступить в общение ввиду состоявшейся в Константинополе унии с Римом. Этот отдел есть не что иное, как точная передача письма преп. Максима к Анастасию Монаху, как о том говорит и сам автор Βίος’a.2350

9. Затем речь идет о новом посольстве к преп. Максиму и диспуте с епископом Феодосием (= Tomus alter I–XXIII), приведении после него преп. Максима в Константинополь с целью склонить его к принятию церковного общения с Византийской церковью, новой ссылке после отказа вступить в церковное общение с императором (Tomus alter XXIV–XXXI) и, наконец, о новом суде над преп. Максимом и его учениками в Константинополе, жестоком наказании их и ссылке в Лазику (Tomus alter XXXIII). Весь этот отдел представляет копию с некоторыми сокращениями из Tomus alter и обнимает из него главы II–V, IX–II (часть), XVII (часть) – XVIII, XIX (начало), XXIII–XXXI. XXXIII.2351

10. Последующие за жестокой расправой над св. исповедниками события – новое осуждение ереси на соборе папой Агафоном,2352 божественное мщение гонителю православия – Константу (убиение его в бане в Сицилии)2353 и восстановление Константином православия на Шестом Вселенском соборе,2354 – все описаны опять словами Феофана, с некоторыми лишь сокращениями.

11. Заключительный отдел Βίος’a, трактующий об участи св. изгнанников (главным образом, преп. Максима) и их блаженной кончине, представляет собой – как указывает сам автор – дословную передачу письма Анастасия Апокрисиария к Феодосию (Гангрскому).2355 Лишь в конце к сообщению о смерти преп. Максима прибавлены слова из Compendium Vindobonense о том, что преп. Максим εὐδοκίᾳ Θεοῦ (в Compendium Vindobonense: ὅτε εὐδόκησε ὁ Θεός) μικρὸν νοσήτας скончался 13 августа καὶ ἐτάφη (Compendium Vindobonense: добавлено: ἐν Λαζικῇ) ἐν μοναστηριόῳ (λεγομένῳ нет в Compendium Vindobonense) τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου.2356 Заключительное замечание о трех чудесных светильниках на могиле преп. Максима в вольном пересказе позаимствовано у того же Анастасия Апокрисиария.2357

Как видно из изложенного, все рассматриваемое житие представляет собою комбинацию из Compendium Vindobonense (отделы 2, 4, 7, отчасти 11), Феофана (1, отчасти 2–3, 5, 10) и документов, относящихся к исповедническому подвигу преп. Максима, – Relatio (6), Ер. ad Anastasii monachum (8), Tomus alter (9) и Ep. Anastasii apocrisiarii (11). Знает автор Βίος’a и о существовании других документов, именно: актов Латеранского собора (3) и описания мученичества папы Мартина (5). Впрочем, эти документы он не сумел или не счел нужным использовать для своего жития. Всего же вероятнее, не знал их непосредственно. Предполагаем это потому, что сведения об актах собора и мученических актах св. Мартина он мог получить и из Ἱστορία σύντομος, излагающей τὰ κατὰ τὸν Μαρτῖνον γεγονότα πάπαν Ῥώμης καὶ τὸν ὅσιον Μάξιμον καὶ τὸν σὺν αὐτῷ2358 и заключающей в себе Hypomnesticum Феодосия Гангрского с подобными как раз ссылками на акты собора2359 и на описание мученичества папы Мартина.2360 Это именно Ἱστορία σύντομος (а не Commemoratio) мог иметь в виду автор Βίος’a в качестве памятника, изображающего страдальческий подвиг Римского папы. На это указывает и употребляемое им обозначение этого памятника: ἡ κατ’ αὐτὸν (немного выше, 422: μακάριον Μαρτῖνον) ἱστοροῦσα γραφή.2361 За знакомство автора Βίος’a с Ἱστορία σύντομος говорит употребление им некоторых оборотов, встречающихся в этом документе. Таково, например, упоминание Ираклия и патриарха Сергия в речи о происхождении монофелитства: Ἡρακλείου κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ βασιλεύοντος – καὶ Σέργίου – τὸν θρόνον τὸν ἱερατικὸν Κωνσταντινουπόλεως ἐφιζάνοντας, ἔλαβεν χώραν αἵρεσις εἰσαχθηναι τῶν Μονοθελητῶν.2362 Подобным же образом начинается и текст Βίος’a (отд. I).2363 Таково замечание о наказании, постигшем Константа: δίκην ἔδωκεν ἔνδικον,2364 с заключительным замечанием: καὶ ταῦτα μὲν ὕστερον.2365 Все эти совпадения говорят за пользование автора Βίος’a текстом Ἱστορία σύντομος. А если так, то из этого документа могут быть объяснены и упомянутые ссылки на акты Латеранского собора (отд. 3), и запись о страданиях папы Мартина (отд. 5). Впрочем, документ этот выступает в данном житии сравнительно слабо, и это потому, что его кратким и сжатым сообщениям предпочитаются более подробные повествования Феофана и Compendium Vindobonense. Как бы то ни было, следы этого документа (хотя и незначительные) сохранились в отделах 1, (2), 3, 5, 10.

В общем, таким образом, Βίος без остатка разлагается на свои источники. Единственное, что в нем находим по сравнению с ними нового, – это сообщение об игуменстве преп. Максима и деятельном участии его на Римском соборе при папе Иоанне.2366 Но это сведения такого рода, что могли быть получены дедуктивным путем и потому могут быть представлены как собственные построения и вымыслы автора; в частности, речь о соборе при папе Иоанне представляет собой просто неумелую комбинацию известий Феофана2367 (вовсе не уполномочивающих на предположение об участии в этом соборе преп. Максима) с неправильно понятым общим показанием Compendium Vindobonense о том, что из Константинополя преп. Максим отправился в Рим и побудил папу Мартина созвать собор. Зная из Феофана, что в Рим к папе Мартину преп. Максим прибыл из Африки, и не предполагая, что Compendium Vindobonense несколько неточен, сразу переводя преп. Максима из Константинополя в Рим, автор вообразил, что преп. Максим до прибытия в Африку посетил Рим именно при папе Иоанне, что тем более казалось ему вероятным, что и при этом папе был, по Феофану, созван собор против монофелитов. Но это построение сколь искусственно и неосновательно (и Compendium Vindobonense, и Феофан говорят о прибытии в Рим и участии на соборе только при Мартине, и лишь по первому – излагающему историю в более общих чертах – из Константинополя, по второму – из Африки), столь же и ложно. При папах Северине и Иоанне (639–641 гг.) преп. Максим, судя по его письмам, был в Африке2368 и никуда из нее не отлучался. Предполагать его переселение отсюда куда бы то ни было нет решительно никаких оснований. Столь же ложно отнесение к данному периоду Послания к сицилийцам, написанного преп. Максимом в Сицилии2369 и не раньше 646 г.2370 Что касается сообщения об игуменстве преп. Максима, то оно, по-видимому, является исключительно домыслом самого автора. Нигде в своих творениях преп. Максим не выступает как настоятель, везде именует себя монахом,2371 в обращениях к игуменам считает себя только членом братии и никогда не мыслит себя в равном с ними положении,2372 в официальных документах расписывается как монах,2373 и сам отзывается не иначе о себе, как о ψιλὸς μοναχός.2374 Подобным образом, и современники называют его только монахом,2375 и в последующих документах (до Βίος’a) за ним сохраняется только это название.2376 Автор Βίος’a, видимо, ничем не руководился, кроме предположения о естественной промоции человека, выдающегося по заслугам среди братии монастыря. Но это было только голое его предположение, без всяких фактических оснований.

Таким образом, в Βίος’е нет ни одного пункта, который так или иначе нельзя было бы возвести или объяснить из известных нам источников. Весь Βίος – не что иное, как соединение (с легкой по местам обработкой) отрывков из семи указанных источников, причем в основе его лежит Compendium Vindobonense, дающий для него общий план, остальные же источники (Феофан, Ἱστορία σύντομος, Акты преп. Максима (Relatio и Tomus alter), письма преп. Максима к Анастасию Монаху и Анастасия Апокрисиария к Феофану Гангрскому) заменяют его в тех местах, в которых говорят подробнее его.2377

Собственно говоря, в таких случаях, когда известный документ без остатка разлагается на несколько других, различающихся притом друг от друга по характеру и времени происхождения, и при этом сплошь и рядом обнаруживает с ними дословное совпадение, не может быть и спора о том, что такого рода документ прямо зависит от них и представляет обработку их компилятивного характера. Невероятно, чтобы из одного документа образовалось 6 или 7 отдельных и самостоятельных документов различного характера, но вполне возможно и допустимо объединение таких документов в одно целое.

Невероятно также, вообще говоря, чтобы из столького количества документов шесть были соединены компилятивно и лишь один являлся в нем оригинальным. В последнем, впрочем, случае вопрос нуждается в особом рассмотрении и может быть разрешен путем установления действительного авторитета того или другого документа. В настоящем случае пробным камнем является вопрос об отношении Βίος’a и Феофана. От него зависит также и решение вопроса о происхождении Βίος’a, ибо раз будет установлено, что Βίος зависит от «Хронографии» Феофана, то вместе с тем дан будет твердый термин – 813 г. (время написания «Хронографии»), – раньше которого никак нельзя отодвигать написание Βίος’a.

Однако в нашей русской литературе исследователи, изучавшие Βίος, обнаруживают общее стремление признавать Βίος за памятник весьма ранний,2378 написанный современником преп. Максима. Вместе с этим вопрос о взаимоотношении Феофана и Βίος’a решается в смысле зависимости первого от последнего. Сторонниками такого взгляда являются прот. К. С. Кекелидзе2379 и проф. М. Д. Муретов,2380 причем первый базируется главным образом на основании внешних свидетельств, найденных им в грузинской редакции пространного жития, а второй исходит из анализа внутренних отношений между «Хронографией» Феофана и Βίος’οм.

Прот. К. С. Кекелидзе принимает на веру показание грузинского жития, свидетельствующего, что это житие написано «пресвитером Феодосием»,2381 и именно тем Феодосием, которому писал Анастасий Апокрисиарий, т. е. Феодосием Гангрским. Если бы это было правдой, то показание грузинского жития было бы для истории целой находкой. Феодосий Гангрский – лицо хорошо известное. Он – современник преп. Максима, свидетель его мученического подвига. От него остался документ Hypomnesticum2382 с описанием участи всех св. изгнанников, пострадавших за противодействие типосу. К нему написано и письмо Анастасия Апокрисиария, приводимое в Βίος’а и ясно здесь указанное (καθὼς Ἀναστάσιος ὁ πρεσβύτερος καὶ ἀποκρισιάριος τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης γράφει πρὸς Θεοδόσιον ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει διάγοντα).2383 Было бы поэтому весьма важным установить тезис о принадлежности пространного жития этому лицу. Но в действительности свидетельство грузинского жития является не более как недоразумением, и значение его не выше нуля.

Дело в том, что свидетельство грузинского жития решительно подрывается самим же этим житием – всем его содержанием. Здесь встречаются такого рода ошибки и погрешности, каких никак не мог бы допустить Феодосий, хорошо знакомый с обстоятельствами страданий преп. Максима как по личному опыту, так и по относящимся к ним повествованиям,2384 особенно о времени страдания преп. Максима. Так, по грузинскому житию, прение преп. Максима с епископом Феодосием имело место через три года2385 после ссылки его в Визию, между тем как это было на следующий год – 24 августа 656 г.2386 По грузинскому житию, послание к Феодосию написал Анастасий диакон;2387 на самом же деле – Анастасий, пресвитер и апокрисиарий.2388 Этот же Анастасий «диакон» будто бы по смерти царя, значит, после 668 г., вернулся в Грецию и рассказал автору жития о всем случившемся в ссылке со св. исповедниками,2389 но в действительности ни один из Анастасиев – учеников преп. Максима не дожил до этого времени: Анастасий, пресвитер и апокрисиарий римский (= «диакон»), умер 11 октября 666 г.,2390 а Анастасий Монах – 24 июля 662 г.2391 По житию, Анастасию «диакону» преп. Максим написал письмо из последней ссылки в Лазике;2392 в действительности, известно только одно письмо преп. Максима к Анастасию, но не диакону или пресвитеру, а просто монаху, и письмо это написано не из последней, а из первой ссылки (в Визии) в 655 г. Помимо одного Анастасия – «диакона», – житие знает еще и другого Анастасия, скончавшегося по дороге в последнее место ссылки в Сванию; этого Анастасия оно упорно именует «пресвитером».2393 В действительности, этот Анастасий был простым монахом (аввой)2394 и не имел даже диаконской степени. По житию, преп. Максим скончался (13 августа) через 4 месяца по прибытии на место ссылки;2395 в действительности же – как легко можно видеть из письма Анастасия Апокрисиария – через 2 месяца 5 дней.2396 По житию, на Шестом Вселенском соборе ублажили память св. Мартина и преп. Максима.2397 На самом деле, отцы собора не обмолвились о них ни единым словом. Невозможно, чтобы подобные ошибки мог допустить Феодосий Гангрский, в противоположность своему Hypomnesticum’y и собранным и изданным им документам (Relatio, Ер. ad Anastasii monachum, Tomus alter, Ep. Anastasii apocrisiarii). Такие ошибки возможны только у лица, совершенно не осведомленного в положении вещей и плохо знакомого с источниками, но ни в коем случае не у современника, проявившего притом усердие к собиранию и комментированию (Hypomnesticum) собранных исторических документов.

Но мало того. В грузинском житии имеются такие «вставки» по сравнению с другим известным житийным материалом, которые абсолютно исключают авторство Феодосия Гангрского. Так, на третьем допросе преп. Максима в Константинополе в уста св. отца влагается Символ,2398 трактующий даже об иконопочитании, и в таких чертах, как только можно было говорить после иконоборческих споров. Этот Символ есть не что иное, как λίβελλος περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως2399 Михаила Синкелла – современника преп, Феодора Студита.

Еще. В житии говорится, что память преп. Максима совершается 13 августа и 21 января.2400 Подобное замечание не может принадлежать современнику преп. Максима; автору жития никак не удается сгладить фальшивости подобного утверждения даже и при помощи явно неверной ссылки на то, что «так определено св. отцами Шестого Вселенского собора».2401

Ясно, что само же житие приводит все, чтобы его нельзя было считать принадлежащим Феодосию. Естественнее всего было бы утверждать, что замечание жития об авторстве Феодосия неверно, как неверно и многое другое, что с тоном непогрешимости сообщается в житии. Однако прот. К. С. Кекелидзе не решается сразу отказать в доверии показанию грузинского жития. Имея в виду несомненную наличность в житии позднейших интерполяций, наш ученый исследователь думает найти разрешение настоящей трудной проблемы в предположении, что все или почти все отмеченные погрешности в тексте жития относятся к числу позднейших интерполяций, то грузинского, то (по его мнению) греческого происхождения,2402 и думает таким путем устранить возражение против принадлежности жития Феодосию.

Что текст грузинского жития мог подвергнуться интерполяциям (даже вольной обработке) – за это говорит уже имя «переводчика» св. Евфимия. «Редкое из произведений византийской церковной письменности переводилось им в том виде, в каком оно предлежало в оригинале».2403 Пополняя скудную грузинскую литературу, он часто в одном сочинении старался соединить то, что у греков находил в двух, трех и более произведениях. При этом он не следовал строго и плану переводимого сочинения, и отдельные его параграфы комбинировал по своему усмотрению. Он, собственно, не переводил, а перерабатывал свои оригинальные источники. По выражению одного грузинского писателя XI–XII вв. (Ефрема М.), он «благодатью Духа Св. имел власть сокращать и прибавлять».2404 В переработанном виде и в сокращении изданы были им «Точное изложение православной веры» св. Иоанна Дамаскина, также и «Правила Шестого Вселенского собора».2405 Само собою разумеется, что того же можно ожидать и от его перевода жития преп. Максима.

И прот. К. С. Кекелидзе, действительно, указывает две несомненные вставки грузинского происхождения: одну – в начале жития, содержащую краткую историческую справку о ереси монофизитов, этой предшественнице монофелитского заблуждения,2406 другую – в конце, представляющую рассказ о деяниях Шестого Вселенского собора.2407 Первая справка касается, собственно, Четвертого и Пятого Вселенских соборов и о пораженных на них анафемой представителей монофизитской ереси. Она заимствована из какого-то описания Вселенских соборов,2408 притом такого, в каком упоминалось, между прочим, – рядом с повествованием о Четвертом Вселенском соборе – и о еретиках, осужденных до Пятого Вселенского собора, в особенности на Константинопольском соборе 536 г.: в грузинской версии все они, по-видимому, в силу поспешности работы, смешаны с еретиками, осужденными на Халкидонском соборе.2409

Что касается рассказа о Шестом Вселенском соборе, то он отчасти, может быть, составлен самим св. Евфимием на основании актов собора, а главным образом является просто копией из XVIII-гo деяния собора2410 с некоторыми вставками, отмеченными у прот. К. С. Кекелидзе курсивом. Оба эти рассказа с буквальной точностью использованы св. Евфимием Афонским и в его переводе «Правил Шестого Вселенского собора» (со ссылкой на житие преп. Максима),2411 что указывает на происхождение их от него.

Отмечая эти интерполяции, прот. К. С. Кекелидзе признает, в принципе,2412 и все ошибочные известия в житии тоже интерполированными, и притом до перевода св. Евфимия в греческом тексте. К интерполяциям греческого происхождения он относит противоиконоборческую часть Символа (Михаила Синкелла) и «известия о последних днях жизни преп. Максима и его учеников»,2413 т. е. все то, что лишнего по сравнению с Βίος’οм (кроме замечания об авторстве Феодосия), и отмечает их курсивом. Эти утверждения ученого автора, нам кажется, нуждаются в некоторых исправлениях и дополнениях. Интерполяцией нужно считать не только часть Символа, а весь Символ Михаила Синкелла, и не только Символ, но и примыкающую к нему беседу патриарха с преп. Максимом, представляющую копию с диспута Пирра и преп. отца2414 и переносящую в 662 г. в Константинополь то, что было в 645 г. в Африке. Будучи последовательным, нужно считать интерполированными все отмеченные выше места, препятствующие признанию жития за труд Феодосия. Но если признать это, то в таком случае, собственно, речь придется вести не столько об интерполяции, сколько об обработке текста жития: столь незначительны по размерам эти вставки и столь тесно переплетаются они с текстом жития.

Как бы то ни было, впрочем, чтобы говорить вообще об интерполяциях в тексте, и притом греческого происхождения, нужно указать, по крайней мере, греческий оригинал интерполированного и подлинного текста, если даже оставить в стороне вопрос о документах, на основании которых сделаны те или другие вставки. Но подобного греческого интерполированного оригинала указать нельзя. Да его и никогда не было. Предполагать его существование нет никакой надобности. «Интерполяция», вернее – обработка жития, могла быть произведена и не греком, а самим «переводчиком» его на основании разных доступных ему греческих сочинений. А «переводчиком» было такое лицо, которое считать склонным к редактированию и обработке документов мы имеем все основания. И помимо общих соображений, следы редакционной руки переводчика нетрудно найти в самом житии. Таковы вставные замечания о диспуте преп. Максима с Пирром, который св. Евфимий обещает перевести в полном виде2415 впоследствии, об установлении памяти преп. Максима на Шестом Вселенском соборе,2416 что согласно со следующим (интерполированным) рассказом св. Евфимия об этом Вселенском соборе2417 и, без сомнения, принадлежит ему же. Словом, если и есть в грузинском житии интерполяции, то все они принадлежат переводчику, и все грузинского происхождения.

А что в грузинском житии действительно имеется много «интерполяций», это видно из сличения его с оригиналом, каковым для него по преимуществу послужил Βίος.

Βίος, несомненно, лежит в основе этого жития. Лишь в начале и в конце оно дополнено на основании Vita I–II, IV–VI, XVI и синаксаря, во всем же остальном своем содержании, за исключением отмеченных2418 и некоторых других интерполяций, всецело совпадает с Βίος’οм. В нем приводятся те же документы, что и в Βίος’е, и в том же порядке, и с теми же пропусками и вариантами, что и в нем. Никаких других источников, – кроме тех, которые известны из Βίος’а, оно не знает. Не знает оно их даже в их подлинном виде, а лишь в редакции Βίος’a, с разными сокращениями, с пропусками (особенно в точных датах) и т. п. Этим и объясняются допущенные в нем хронологические промахи (4 месяца жизни преп. Максима в Лазике): пустыми догадками заполнены различные пропуски. Такие ошибки только и возможны у того, кто не имел под руками подлинных документов. Наконец, можно указать в житии такую ошибку, которая только и могла возникнуть при неудачном пользовании текстом Βίος’a. По грузинскому житию, беседа преп. Максима с епископом Феодосием имела место «спустя три года» по его ссылке в Визию.2419 В Βίος’ε этой дате соответствуют слова: Μετὰ δέ τινας χρόνους.2420 Очевидно, св. Евфимий прочел: Μετὰ δέ τρεῖς χρόνους. Больше он ни откуда не мог взять этой явно неверной даты.2421

Если сравнить грузинское житие с его оригиналом, то тогда и откроется все обилие интерполяций, внесенных св. Евфимием в текст жития, в том числе и замечание о том, что автором жития является Феодосий Гангрский. И окажется, что вина за это неверное замечание, как и за прочие исторические погрешности, действительно, на стороне этих интерполяций, вернее же – обработки текста Βίος’а, сделанной «переводчиком». Много ошибок произошло, очевидно, от поспешности работы, и объясняется тем, что построениям своим св. Евфимий смело придавал большее значение, чем прямым показаниям источников. Например, сюда можно отнести признание Анастасия, пресвитера и апокрисиария, за диакона, а Анастасия Монаха – за пресвитера. Повод к ошибке тоже отчасти подал текст Βίος’а. Письмо Анастасия Апокрисиария, сообщающее о последней участи преп. Максима и его учеников, передается в Βίος’е в косвенной речи, причем указания Анастасия Апокрисиария на себя в первом лице (т. е. ἐμέ,) заменяется оборотом τοῦτον τὸν ταῦτα γράφοντα.2422 При недостаточно вдумчивом отношении к делу легко было перепутать двух Анастасиев, тем более что из синаксаря2423 св. Евфимий знал, что один из учеников (νεώτερος, не пресвитер!) кончил жизнь во Фракии (отсюда он заключил, что этот ученик «вернулся в Грецию»).2424

Вполне возможно, что то обстоятельство, что письмо Анастасия Апокрисиария было адресовано к Феодосию, было понято в том смысле, что этот последний является и автором всего жития, в которое вставлено полученное им письмо Анастасия Апокрисиария, τοῦτον τὸν ταὺτα γράφοντα. Во всяком случае, и замечание «переводчика» об авторстве Феодосия является тоже интерполяцией, и тоже грузинского происхождения.

Отсюда ясно, что мнение о принадлежности жития Феодосию Гангрскому не имеет никакой прочной опоры, а, напротив, опровергается той же редакцией жития, где только и высказывается. Даже если бы мы устранили из грузинского жития все, что туда помимо Βίος’a привнесено «переводчиком», т. е. если бы иметь в виду чистый Βίος, то и в таком случае его нельзя было бы приписывать Феодосию. Помимо ошибок, встречающихся здесь,2425 из коих некоторые совершенно недопустимы у современника и очевидца событий, и противоречат его собственным показаниям, против принадлежности Βίος’a Феодосию говорит стиль этого жития, стиль сравнительно гладкий и даже по сравнению с Hypomnesticum’oм Феодосия Гангрского литературный. Беспримерная неуклюжесть речи Феодосия, заметная даже в русском переводе, его бесконечные и уродливые периоды так характерно отличают его стиль и столь резко отграничивают его Hypomnesticum от других житийных произведений данного периода, что об авторстве Феодосия по отношению к Βίος’y не может быть и речи.

Более решительное значение для определения времени написания Βίος’а может иметь установление отношения его к Феофану. Как мы видели, между Феофаном и Βίος’οм существует самое тесное соотношение: оба документа во многих местах совпадают дословно. Генетическая связь между ними несомненна. Собственно говоря, обращая внимание на то, как в Βίος’е Феофан комбинируется с другими источниками, можно бы приоритет Феофана считать бесспорным. В нашей, однако, литературе защитником совершенно иного взгляда является проф. М. Д. Муретов. В своих примечаниях к тексту изданного им Βίος’а он указывает у Феофана различные признаки более поздней редакции по сравнению с житием и рассматривает Βίος как источник для Феофана. К этому выводу приводят проф. М. Д. Муретова его наблюдения как общего соотношения повествований у Феофана и в Βίος’е, так и мелкие вариации между ними по тексту. По-видимому, в основе всей его теории лежит то основное предположение, что для Феофана не может быть другого источника, кроме Βίος’a. Ученым исследователем руководили также общие соображения о апостериорности Феофана, из которых с необходимостью следует требование для него определенного источника, причем, по мнению профессора, таковым и может быть только Βίος. Мы позволим себе не согласиться с этим мнением авторитетного ученого. Но этим самым мы обязываемся войти в разбор его аргументации, чтобы вместе с тем доказать, что не Феофан зависит от Βίος’a, а Βίος зависит от Феофана.

То несомненно, что Феофан, как сравнительно поздний летописец, должен был зависеть от какого-либо определенного источника. Характерно при этом то обстоятельство, что вся история монофелитства помещена у Феофана под одним годом (6120). Это показывает, что она изложена по одному источнику. Отсюда только шаг до соблазнительного предположения, что таковым источником является Βίος с его изложением истории монофелитства. Однако такое предположение не единственное. Возможно и другое, и, как увидим, единственно допустимое. Есть документ, несомненно, более древний, чем Феофан, и по предельным вехам повествования подходящий к нему ближе Βίος’а. Это – изданное Бандини в 1764 г. «Слово третье» Анастасия Синаита († после 700 г.) Περὶ τοῦ κατ’ εἰκονα καὶ κατ’ ὁμοίωσιν,2426 написанное приблизительно лет 20 спустя после Шестого Вселенского собора.2427 Оно также во многом дословно совпадает с Феофаном,2428 а главное, излагает историю монофелитства в тех же границах, как и Феофан, – под 6120 г., и заканчивает его указанием на нашествие арабов (Амалика) как наказание Божие за ереси,2429 какого заключения не имеется в Βίος’е. Ввиду этого не может быть сомнения в том, что это Слово является источником для Феофана.2430 Но источник этот у Феофана обработан, именно, дополнен и несколько исправлен. Дополнения касаются главным образом истории соборов, и заимствованы из Libellus synodicus (гл. 121, 124–133),2431 каковой источник послужил также для исправления ошибок Анастасия. Связь Феофана с этим документом несомненна и подтверждается многочисленными буквальными совпадениями. Что Феофан не мог быть источником для Libellus synodicus, это видно из того, что у него нет таких хронологических нелепостей, как в этом последнем документе: преемником Пирра у него считается Павел,2432 а не Петр;2433 Шестой Вселенский собор относится к царствованию Константина,2434 а не Льва, «сына Константина Погоната и отца Юстиниана Ринотмета».2435 Подобное извращение Феофана в Libellus synodicus было бы совершенно непонятно. Напротив, вполне возможно, что Феофан при помощи списков византийских императоров,2436 Константинопольских патриархов2437 и, наконец, местных городских хроник с их точными датами по индиктам2438 и годам императоров,2439 исправил неверные показания Libellus synodicus. Все указанные источники, во всяком случае, были в его распоряжении. Потому-то в одном месте (под 6177 г.), как бы намеренно поправляя неточности Libellus synodicus, Феофан в особой схолии трактует о порядке преемства императоров.2440 Кроме указанных списков и городских хроник, Феофан, несомненно, пользовался и летописями, происходящими из сирийских источников, на что указывают совпадения между ним и сирийскими хрониками, и притом такого характера, когда в сирийском источнике дается более информации, чем у Феофана.2441

При наличности этих побочных источников Феофан и обработал свой рассказ о монофелитских спорах, всецело покоящийся на Анастасии Синаите и Libellus synodicus. При этом Феофан, по-видимому, ясно сознавал недостаточность своих главных источников, а потому и смело исправлял их, по своему усмотрению комбинируя отдельные исторические известия. Начало рассказа берется у Анастасия Синаита: встречу Ираклия с Афанасием Антиохийским Феофан описывает словами Синаита,2442 и лишь точнее отмечает место встречи: вместо κατὰ τὴν Ἀντιοχέων πόλιν (Анастасий Синаит) – ἐν Ἱεραπόλει (Феофан), очевидно, следуя какому-либо сирийскому источнику,2443 а главным образом на основании предшествующего своего рассказа, 6120 г. Описывая отношение императора к поставленному Афанасием догматическому вопросу, Феофан2444 тоже следует Синаиту, но пока слова его о том, что император писал к папе Мартину,2445 оставляет и говорит только о письме к Сергию Константинопольскому, но зато сюда некстати вставляет слова Libellus synodicus (гл. 121)2446 о беседе императора с Киром (по конструкции речи здесь явно вставка; да и по ходу речи: Кир согласен с Сергием раньше его ответа), будто бы призванным для того в Иераполь, хотя данный рассказ Libellus synodicus относится к событию более раннему и относящемуся к другому месту (Кавказ). Отметив согласие Сергия и Кира на монофелитскую догму и принятие ее Афанасием, Феофан, наконец, говорит о письме императора к папе Римскому, но не Мартину (как у Анастасия Синаита), который вступил на кафедру не раньше 648 г., а Иоанну,2447 выбирая имя этого папы, а не Гонория, применительно к показанию Анастасия Синаита2448 о том, что папа (Мартин) отверг монофелитское учение, и корректируя имя Мартина согласно с Libellus synodicus (гл. 130), который считает папу Иоанна первым православным папой после монофелита Гонория.2449 Исправление это неудачно, ибо переписка, по Феофану, имела место во время заключения унии 632 г., когда папой был Гонорий. Рассказ об унии, заключенной Киром, Феофан передает согласно Анастасию Синаиту,2450 добавляя, – очевидно, на основании списков патриархов, – что Кир был послан в Александрию по смерти Георгия Александрийского2451 – смерти, во всяком случае, мнимой, ибо, по свидетельству Иоанна Никиусского,2452 Георгий был жив и в конце правления Кира. Этот рассказ об унии соответствует гл. 123 Libellus synodicus, которая короче Синаита, и потому не отражается на тексте Феофана. Но следующей (124-й) главы Libellus synodicus, трактующей о св. Софронии Иерусалимском и его синодике к Гонорию и Сергию,2453 нет у Анастасия Синаита, и Феофан целиком теперь вводит ее в свое изложение,2454 с той лишь разницей, что имя Гонория, соответственно с предшествующим своим изложением, ошибочно заменяет именем Иоанна. После этого Феофан опять по Синаиту сообщает, как Ираклий, «услышав об этом» (по Анастасию Синаиту: о насмешках яковитов над православными по поводу унии; по Феофану: о синодике св. Софрония), издал эдикт и тем подал новый повод к насмешкам севириан.2455 Дальнейшее изложение истории монофелитских споров ведется по Libellus synodicus. Отсюда берется замечание о монофелитском соборе при Пирре (гл. 125),2456 дополняемое на основании константинопольских хроник сообщениями о сменах на троне и результате их – изгнании Пирра (ср. гл. 131 ).2457 Из Libellus synodicus (с сокращениями) сообщает Феофан о соборе против монофелитов в Риме при папе Иоанне (гл. 130), а также в Африке (гл. 129), Визакии (гл. 126), Нумидии (гл. 127) и Мавритании (гл. 128)2458 – они были при папе Феодоре, тут ошибка Феофана; отсюда же Феофан повествует о диспуте Пирра с преп. Максимом, его обращении и вторичном отпадении в Равенне, осуждении папой Феодором и вторичном занятии престола Константинопольского (гл. 131 );2459 также о Римском соборе при папе Мартине, участии на нем преп. Максима и наказании со стороны императора (гл. 132),2460 причем зачеркивает в числе осужденных патриархов имя Петра2461 (согласно со своей хронологией Константинопольских патриархов), заменяет на основании Ἱστορία σύντομος имя Константина Погоната именем Константа2462 и добавляет замечание о наказании вместе с папой Мартином и других западных епископов,2463 прибавляет на основании городских хроник дату собора (9-й год Константа, 8-го индикта)2464 и число епископов собора (150, вариант: 110),2465 но зато опуская упоминание о наказании преп, Максима, следуя в данном отношении Анастасию Синаиту.2466 Из Libellus synodicus же, наконец, Феофан усвояет и повествование о соборе в Риме при папе Агафоне (гл, 133),2467 которого вслед за своим источником ошибочно считает непосредственным преемником Мартина, очевидно, потому что не имеет под руками списка Римских пап для необходимой проверки их преемственности, и опуская несогласное со списками императоров утверждение, будто о постановлениях собора папа Агафон писал императору Льву. И, наконец, весь рассказ о монофелитских спорах завершает известным уже заключением (о нашествии арабов), заимствованным у Анастасия Синаита.

Из Анастасия же Синаита2468 заимствовано у Феофана (уже под 6160 г.) известие об убиении Константа в Сицилии, но оно только дополнено на основании летописных данных, бывших в распоряжении Феофана, подробности коих (имена Андрея-кубикулария и Феодора Колонского) обличают их константинопольское происхождение. Возможно, что этим летописным источником для Феофана пользовался и Михаил Сириец.2469 Причиной ненависти к Константу выдвигалось в этой летописи убиение брата Феодосия;2470 Феофан сам из других источников расширил еще список жертв тирании императора, вставил имена пострадавших по вопросам религиозным, именно – папы Мартина, преп. Максима и др., а также обоих Анастасиев. На наличность вставки указывает строй речи и лишние повторения: μετὰ τὴν ἀναίρεσιν Θεοδοσίου, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐμισήθη ὑπὸ Βυζαντίων, καὶ μάλιστα ὅτι καὶ Μαρτῖνον – ἐξώρισεν – διά τοι ταῦτα ἐμισήθη σφοδρῶς παρὰ πάντων, сходство вставленных мест с сообщениями Феофана под 6149 и 6150 гг.2471 и отсутствие их в параллельном месте у Михаила Сирийца. Как бы то ни было, у Феофана нужно предполагать особый источник, откуда он почерпнул сведения о страданиях папы Мартина и преп. Максима, и он вполне мог быть использован Феофаном и в данном месте для указанной вставки.

Наконец, и последний пункт в историческом очерке Анастасия Синаита в «Третьем слове об образе и подобии (Божьем)», – именно, указание на «объединение» сыном Константа императором Константином всех Церквей «через Вселенский собор»,2472 – также усвоено в соответствующем месте (под 6171 г.) Феофаном2473 и лишь дополнено указанием числа отцов собора (289)2474 и времени его заседаний (6172 г.).2475 Два последние замечания взяты из какой-либо хроники, что видно как вообще из их летописного характера, так и из того, что аналогичные сообщения (конечно, из более древних источников) о соборе сохранились в анналах патриарха Евтихия,2476 и, возможно, и до него, и помимо него (из Анастасия Синаита) были в обращении среди хронистов.

Из анализа всех отмеченных мест у Феофана (под 6121, 6160, 6171 гг.) легко видеть, что в основе их лежит Анастасий Синаит, имеющий с ними характерные соприкосновения в освещении событий (нашествие «Амалика»), чуждые другим памятникам. Анастасию Синаиту Феофан в повествованиях доверяет безусловно, поправляет редко и лишь в топографическом («Иераполь») и хронологическом отношениях, а потому иногда в силу излишнего доверия к нему решается поправить его лишь наполовину. Так, по Анастасию, Ираклий будто бы писал о новом учении папе Мартину, но тот ответил осуждением его. Феофан чувствует анахронизм: он знает (из Libellus synodicus и из самого Анастасия), что Мартин был папой при Константе, внуке Ираклия; он чувствует, что сообщение это слишком заскочило вперед, и решается понижать его по времени, считает адресатом Иоанна, но, не зная хронологии пап и следуя порядку Анастасия, помещает переписку все же до издания экфесиса и, следовательно, в то время, когда папой был Гонорий, который и не мог ответить императору в отрицательном смысле. Правильнее было бы поместить эту переписку после рассказа об издании экфесиса и до смерти Ираклия,2477 но Феофан не нашел для того места в своем компилятивном очерке, ибо о папе Иоанне далее у него говорится уже в период после смерти Ираклия. Поставив же хронологически папу Иоанна раньше, чем следовало, Феофан исправляет и правильное показание Libellus synodicus (гл. 124) о том, что св. Софроний (в 634 г.) послал свою синодику Гонорию, и думает ошибочно, что адресатом ее тоже был папа Иоанн. Таким образом, и ошибки Феофана объясняются излишним доверием Анастасию Синаиту,2478 и это лишний раз подтверждает его зависимость от него.

Для дополнения (и иногда для исправления) Синаита Феофан, как мы видели, привлекает Libellus synodicus, краткие хроники восточные (проистекающие с сирийского Востока) и константинопольские, и списки императоров и восточных патриархов. Аппарат не большой, но вполне достаточный для Феофана. К чести византийского хронографа нужно сказать, что он не списал прямо, а несколько переработал Анастасия Синаита.

Указанные разъяснения имеют своей целью установить, что Феофан объясним и без предположения зависимости его от Βίος’a. Сравнение этих документов показывает, что Феофан и не зависит от Βίος’a, несмотря на буквальное сходство между ними. Соотношение между этими документами такое.

Главная часть Βίος’a совпадает с изложением истории монофелитства, помешенной у Феофана под 6121 г.2479 Одинаково и в Βίος’е, и у Феофана изображается встреча и Ираклия с Афанасием Антиохийским, его переписка с Сергием и папой Иоанном;2480 и лишь в Βίος’е опускается повествование о назначении Кира в Александрию и устроении им унии – ἕνωσις ὑδροβαφής2481 но после этого пропуска, согласно с Феофаном, трактуется о противодействии монофелитству св. Софрония Иерусалимского, издании Ираклием эдикта, насмешках по этому поводу севириан, и о деятельности в пользу ереси преемника Сергия Пирра и его изгнании из Константинополя.2482 Параллельно с этим у Феофана делаются замечания о соборах против монофелитов при папе Иоанне в Риме и в Африке, Визакии (Byzacena), Нумидии и Мавритании.2483 В Βίος’е вводятся сведения о преп. Максиме, которые примыкают к Феофану в сообщении о соборе в Риме против еретиков (без упоминания о других соборах).2484 Упоминания о противодействии монофелитству на Западе служат у Феофана переходом к продолжению истории Пирра, его диспута с преп. Максимом, обращения и вторичного отпадения в ересь и окончательного осуждения папой Феодором, а также изображения собора в Риме при папе Мартине с участием преп. Максима.2485 То же повторяется и в Βίος’е,2486 с той только наиболее значительной2487 разницей, что дата (9-й год Константа), у Феофана относимая к собору и примыкающая к описанию его, отделяется от него ссылкой на акты Латеранского собора и сообщением о литературной деятельности преп. Максима в Риме2488 и усвояется времени взятия преп. Максима под стражу в Риме. Сообщение об участи папы Мартина и наказании вместе с ним западных епископов в обоих документах также совпадают,2489 и лишь в Βίος’е прибавляется ссылка на документ, содержащий описание страданий папы.2490 После того, в Βίος’е ведется речь об исповедническом подвиге преп. Максима, излагаются его Acta,2491 тогда как Феофан продолжает речь об отношении Римской церкви к ереси и сообщает о соборе папы Агафона в Риме, что по изложении актов преп. Максима дословно воспроизводит и Βίος.2492 Свое изложение истории монофелитских споров Феофан заканчивает указанием на то, что наказанием Божиим за смуту, внесенную в Церковь царями и иерархами, послужило нашествие «Амалика» (арабов) и произведенные им опустошения среди христиан, которые не прекратились до тех пор, пока нечестивый гонитель не был убит в Сицилии.2493 Эти замечания отсутствуют в Βίος’е.

Другой рассказ Феофана – о смерти Константа, – помещенный у него под 6160 г.,2494 тоже почти целиком передается и в Βίος’е;2495 только название бани, в которой умерщвлен был Констант (Δάφνη), помещено здесь несколько ниже; вместо слов Феофана, что Констант отсек язык и руку у преп. Максима, и «многих православных подверг бесчестию, ссылкам и лишению имущества διὰ τὸ μὴ πείθεσθαι τῇ αἱρέσει αὐτοῦ, и двух Анастасиев, учеников исповедника и мученика преп. Максима, предал ссылкам и мучениям», сказано просто: τὸν πάνσοφον καὶ πιστότατον Μάξιμον μετὰ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἐχειροκόπησε καὶ ἐγλωσσοτόμησε διὰ τὸ μὴ πείωεσωαι τῇ αἱρέσει αὐτοῦ, и опущены слова Феофана, что Константу воспрепятствовали взять жену и детей из столицы Андрей кубикуларий и Феодор Колонский; но зато прибавлено объяснение тому, почему Констант поселился в Сицилии: «его не приняли римляне, как еретика».

К последним словам этого отрывка, сообщающим о воцарении сына Константова Константина, в Βίος’е примыкает замечание о созванном этим императором Вселенском соборе и осуждении на нем ереси,2496 что также дословно читаем у Феофана под 6171 г.,2497 с той лишь разницей, что здесь отмечается еще число епископов – 289 – и сообщается, что собором утверждены были догматы предшествующих пяти Вселенских соборов.

Как видим, у Феофана имеются значительные «дополнения» по сравнению с Βίος’οм. Поэтому, если бы мы даже предположили, что Βίος являлся источником для Феофана, то для указанных дополнений нам пришлось бы искать новые источники. Любопытно отметить, что это были бы источники, которые помимо Βίος’а могут служить к объяснению Феофана и отмечены нами выше. Именно, в качестве источников Феофана пришлось бы еще предполагать:

1) Анастасия Синаита (рассказ об унии Кира Александрийского; замечание о нашествии «Амалика»),

2) Libellus synodicus (об африканских соборах),

3) хроники (8-й индикт как дата Латеранского собора, замечание об Андрее-кубикуларии и Феодоре Колонском; о числе епископов на Шестом Вселенском соборе),

4) списки восточных патриархов (замечание об «умершем» Георгии Александрийском).

Не было бы только надобности в восточной хронике и списках императоров. Ясное дело, что предположение зависимости от Βίος’а ничего не объясняет, а приводит к тем же (главнейшим) источникам, а потому является, собственно, излишним.

С другой стороны, представляется невероятным, чтобы Феофан, имея под руками Βίος, так мало знал о преп. Максиме, и именно (за исключением года 6149, о котором речь особо) ровно столько, сколько известно из Libellus synodicus. Как бы ни сокращал Феофан Βίος в целях приспособления имеющихся в нем исторических материалов к рамкам всемирной хронографии, все же он не мог бы опустить замечание Βίος’а о происхождении и деятельности преп. Максима до диспута с Пирром, особенно на соборе в Риме при папе Иоанне, хотя до сих пор по порядку все списывал. Странно также, почему Феофан, пользуясь Βίος’οм, все же отводит преп. Максиму как бы второстепенное место и говорит: Πὐῤῥος, τὴν Αφρικὴν καταλαβὼν συνοψίζεται τῷ ἁγιωτάτῳ ἀββᾷ Μαξίμῳ,2498 а не так, как в Βίος’е: Μάξιμος τὴν Ἀφρικὴν καταλαβὼν συνοψίζεται ΙΙύρρῳ. Странно, почему Феофан, зная из Βίος’а акты преп. Максима и другие документы, ничего не знает о трех ссылках св. отца (Relatio XV, Tomus alter XXXI, ХХХIII), об одинаковом с ним наказании двух его учеников (у Феофана под 6160 г. речь только о пытках и ссылке), опускает столь интересное для Феофана, как знак торжества истины, замечание, что римляне не приняли Константа, как еретика.2499

Итак, объяснить Феофана из Βίος’а невозможно, равно и допускать знакомство его с Βίος’οм нет оснований, ибо от него нет ни единого следа.

Остается поэтому предполагать обратное отношение между этими документами, именно – зависимость Βίος’а от Феофана. Для жития вообще характерно то, что оно механически копирует документы, касающиеся преп. Максима, в том числе и Феофана. При этом все, что добавлено в Βίος по сравнению с Феофаном, легко можно объяснить на основании других известных нам источников; напротив, такие известия Феофана, как, например, о том, что императору Константу помешали взять жену и детей из Константинополя Андрей-кубикуларий и Феодор Колонский,2500 не могли быть почерпнуты из Βίος’а, ибо там их нет. Относительно фактов такого рода самым вероятным предположением будет не то, что они самостоятельно были приисканы Феофаном при копировании Βίος’а, а то, что в Βίος’е при пользовании Феофаном эти сведения пропущены.

Установленные нами положения уже предрешают отрицательное отношение к тезису проф. М. Д. Муретова о зависимости Феофана от Βίος’а. Но указанную несостоятельность раскрыть можно только путем разбора представленной им аргументации, вместе с чем еще яснее станет зависимость Βίος’а и от Анастасия Синаита, и от Феофана. К разбору теории проф. М. Д. Муретова мы и перейдем, сгруппировав его мнения, соображения и многочисленные замечания, рассеянные в примечаниях к его изданию и переводу Βίος’а (I том «Творений преп. Максима»).2501

Решать вопрос о взаимной зависимости двух документов – дело нелегкое. Тем более необходимо держаться здесь каких-либо принципов, чтобы не уклониться с истинного пути. Мы считаем справедливым следующее.

Обыкновенно при сравнении двух документов для какого-либо одного из них (какого по существу – безразлично) можно установить три вида соотношения: разноречие, пропуски и дополнения. Разноречие само по себе еще не исключает зависимости одного документа от другого. Оно могло быть результатом исправления, произведенного в согласии с какими-либо другими данными, или даже просто результатом недосмотра.2502 Чтобы разноречие выставить аргументом против зависимости одного документа от другого, необходимо доказать, что автор первого не имел данных для каких бы то ни было поправок и не был способен на них, и не мог допустить ошибки и какого-либо недосмотра при копировании своего источника. По характеру разногласия можно заключать о его первичности или вторичности. Но ни историческая точность, ни гладкость стиля сами по себе не говорят за первичность документа, пока не доказано, что то и другое не является плодом позднейшей обработки, произведенной при большем наличии научных средств. Пример – Феофан (813 г.), передающий события правильнее и по местам глаже Анастасия Синаита (700 г.).

Краткость известного документа (resp. пропуски в нем по сравнению с другим документом) не является сама по себе признаком его древности: она может быть также и результатом сокращения оригинала. Чтобы видеть в краткости какого-либо сочинения признак первоначальности, нужно доказать, что не было смысла его сокращать, что в нем нет следов механического перерыва речи; что отсутствующие в нем части являются дополнениями, а не пропусками.

«Дополнения» в документе можно с полным правом предполагать в том случае, когда можно утверждать, что автор заинтересован был дополнением своего источника и имел необходимые к тому средства; когда можно указать особый источник, помимо предполагаемого оригинала, из которого могло быть сделано это дополнение вообще; или же когда автор мог вывести известные положения дедуктивным путем при помощи сличения доступных ему документов.

Словом, в документах возможна как первоначальная полнота и краткость, так и последующие дополнения и сокращения; и установление первичности документа может быть дано лишь в результате исследования самого характера разностей, встречающихся между тем и другим документом. Указанных принципов мы и будем держаться в дальнейшем изложении.

Как главное доказательство зависимости Феофана от Βίος’а, проф. М. Д. Муретов приводит краткость рассказа Βίος’а и, соответственно, «дополнения» (вставки) у Феофана. Так, по его мнению, Феофан вставил повествование об Александрийской унии (с. 21, прим.; с. 18, прим. 5), допустил вставки в повествование о смерти Константа (с. 158) и т. п. Основная точка зрения проф. М. Д. Муретова на эти добавки может быть сформулирована так: Βίος короче Феофана, значит, не знает его и не зависит от него. Однако, этот вывод не единственный. Можно предположить, что Βίος сокращал Феофана, как, несомненно, сокращал он Relatio и Tomus alter. Доказать то, что он не мог сократить, мы не можем. Напротив, стремление его сокращать источники, применительно к целям своей агиологической работы, несомненно. Из Relatio и Tomus alter он выпускает технические наименования придворных и других чинов,2503 опускает то, что не относится непосредственно к преп. Максиму, например, замечания о папе Мартине,2504 Анастасии Монахе,2505 Ираклии;2506 опускает даже хронологические показания.2507 Само собой разумеется, он мог опустить и указанные места из Феофана. Что рассказ об Александрийской унии был в оригинале, каким пользовался Βίος, и пропущен здесь, и притом с явным ущербом для дела, это видно из приводимых в нем дальше (согласно с Феофаном) слов феодосиан, имеющих отношение именно к этой унии: πρῷην μὲν τὰ Νεστορίου φρονοῦντες οἱ Καλχησόνιοι ἀνένηψαν – ἑνωθέντες ἡμῖν и т. д.2508 Бросается в глаза, что об унии раньше не было речи. Оригинальный автор, пишущий с известной целью, писать так не мог. Он должен был бы упомянуть о том. к чему будут относиться данные его слова. Пропуск является, таким образом, настолько осязательным и грубым, что скорее можно предположить порчу текста Βίος’а, чем вставку у Феофана. Нужно притом отметить, что «вставка» эта имеется и у Анастасия Синаита.2509 Отдел об Александрийской унии компилятор-автор Βίος’а пропустил, вероятно, потому, что он начинался со слов Γεωργίου δέ τοῦ Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος и т. д Речь о сменах на Александрийском патриаршем престоле не входила в планы агиографа, и он опустил ее, но вместе с ненужным выпустил некстати и нужное. Подобным же образом можно объяснить и пропуски в Βίος’е имен придворных, упоминаемых Феофаном в рассказе о смерти Константа: для целей житийного повествования эти подробности уже не имели никакого значения. Такой же характер пропуска у автора Βίος’а, а не вставки у Феофана, имеют упоминания об африканских соборах,2510 подробности о Шестом Вселенском соборе и пр.2511

Если есть у Феофана «дополнения», то есть у него и «пропуски». По сравнению с Βίος’ом. у Феофана пропущено почти все, что относится к жизни, деятельности, литературным трудам и исповедническому подвигу преп. Максима,2512 т. е. суть Βίος’а. Но, помимо того, что вообще странно думать, чтобы Феофан оказался стать невнимательным к преп Максиму и в такой степени и без всяких к тому побуждений сократил (пропустил) его житие, естественно будет поставить вопрос, кто имел больше побуждений говорить о преп. Максиме – его агиограф или Феофан? И ответ будет тот, что агиограф имел прямой интерес дополнить Феофана, и в большей степени, чем Феофан – сократить его. И для таких дополнений автор Βίος’а и располагал нужным материалом.2513 так что в том обстоятельстве, что они появляются у него, решительно нет ничего странного. Лучше всего, поэтому, «пропуски» Феофана считать за дополнения автора Βίος’а. В особенности это нужно сказать о том «пропуске» у Феофана, который отмечает проф. М. Д. Муретов (с. 37, прим. 1) в речи после Латеранского собора. Феофан говорит, что на соборе отцы возвестили во Христе две воли и энергии – ἐκήρυξαν τῷ2514 θ’ ἔτει τῆς βασιλείας Κώνσταντος, ἔγγονος Ἡρακλείου, ἰνδικτιῶνι ή. ὅστις μαθὼν καὶ θυμοῦ πλησθείς и т. д.2515 В Βίος’е после ἐκήρυξαν вставлено замечание о деяниях Латеранского собора и литературной борьбе преп. Максима с ересью, а дата «9-й год царствовання» отнесена к словам μαθών и т. д. (т. е. к речи об аресте папы Мартина и преп. Максима). Проф. М. Д. Муретов (С. 37) считает такое положение даты первоначальным и отнесение ее у Феофана к Латеранскому собору за «признак зависимости Феофана от жития» и механического пропуска им указанных замечаний Βίος’a. Но это вряд ли так. Несомненно, что конструкция речи у Феофана с помещением даты в самом конце сообщения о Латеранском соборе – там, где речь его пришла к своему концу и достигла достаточного округления, – представляется несколько странной. Это видно и в варианте: τῷ δὲ, который хочет положить начало новой фразе. Но при всем том речь у Феофана (συναθροίσαντες – ἐκήρυξαν) складнее, чем в Βίος’е (ἀθροίζεται – ἀνεκήρυξαν – διαπέμπεται), что говорит за наличность вставки скорее у последнего. А главное, что указанная особенность конструкции скорее могла подать повод отнести дату к взятию преп. Максима под стражу, но совершенно невероятно, как бы плохо ни думали о Феофане как историке, чтобы он дату, отделенную от повествования о соборе довольно значительной тирадой, относящейся к литературной деятельности преп. отца, усвоил именно этому собору. Притом, если бы Феофан зависел от Βίος’a, то мученичество преп. Максима он должен был бы поставить под 9-й год Константа, между тем к этому году (6141) он относит Римский собор,2516 а мученичество преп. Максима и папы полагает под 6149 и 6150 гг., т. е. под 16-м (+1) и 17-м (+1) годами Константа, а вовсе не под 9-м его годом.2517

Таким образом, если и можно говорить о добавлениях и пропусках, то только со стороны Βίος’a по отношению к Феофану, а не наоборот. Все отмеченные выше «пропуски» Феофана на самом деле являются добавлениями Βίος’a, и, наоборот, все «добавления» – пропусками.

Проф. М. Д. Муретов, однако, помимо общих соображений на счет соотношения Феофана и Βίος’a по содержанию (в отделах), касается и некоторых частностей в отношении них по тексту, причем отмечает у Феофана следы более поздней редакции по сравнению с Βίος’οм. В данном случае дело идет об изысканиях в такой области, где требуется особая проникновенность в текст изучаемых документов и вместе с тем особая осторожность в суждениях, но где и при всей бдительности в этом отношении трудно избежать субъективизма и суждений неосновательных.

Взаимоотношение документов2518 со стороны стиля установить вообще трудно. Признаки поздней редакции можно наметить лишь приблизительно. При всем том все выводы в данных построениях нужно подвергать тщательной и всесторонней проверке и, во всяком случае, не придавать им решительного значения. Указать признаки поздней редакции все же можно. В документе позднем вообще естественно ожидать появления глосс – вставочных пояснительных замечаний; возможны в нем и сокращения. Те и другие особенности текста легко бросаются в глаза. Сокращения всегда с полным правом можно предполагать там, где особенно ощутителен перерыв речи и краткость речи отражается на ясности мысли и гладкости стиля. Это может быть и в силу порчи текста. Более подробные и в то же время более ясные выражения с минимумом ошибок можно считать за текст первоначальный, и имеются большие шансы на ошибку, если такие выражения считаются за текст дополненный. Вообще установить наличность дополнений можно только в редких случаях. Рядом с глоссами и сокращениями довольно ощутительно выступает в позднейших текстах нескладное построение речи. Оно обыкновенно является результатом неудачной обработки оригинала и неумелой компиляции из него. Наоборот, стилистические улучшения (как и дополнения) можно предполагать в поздних документах лишь в редких случаях, и притом у авторов с хорошими литературными дарованиями и в местах, вопиющих об исправлении и слишком очевидных. Хорошие тексты, в общем, можно считать первоначальными.2519 Вообще лучших чтений в смысле конструкции речи всегда естественно ожидать у того, кто пишет по обдуманному плану с определенной идеей, чем у того, кто компилирует и обрабатывает готовый материал. Плохие чтения этим, конечно, в первоначальном тексте не исключаются, но все же они в нем должны быть сравнительно редкими. Тут нужно в особенности принимать во внимание и литературные способности автора. Не все, таким образом, стилистические улучшения являются позднейшими поправками. Не всякая удачная перестановка слов, не всякая замена одного термина другим, более ясным, не всякое изменение конструкции речи в смысле гладкости стиля может быть считаемо за плод позднейшей редакции и объясняемо из целей последующего улучшения и уяснения текста. На первом месте в ряду признаков поздней редакции нужно признать глоссы, сокращения и неудачную конструкцию речи; сравнительно менее заметны и не так разительны дополнения и поправки; при этом всегда спорно, действительно ли в них мы имеем дело с расширением и улучшением первоначального текста, относящимся к позднейшей его редакции.

Все указанные виды признаков поздней редакции можно найти и в замечаниях проф. М. Д. Муретова, касающихся взаимоотношения текста жития и Феофана.

Нахождение у Анастасия Синаита большей части «дополнений» уже само собою опровергает их предполагаемое проф. М. Д. Муретовым позднее происхождение. Прежде всего, он указывает на появление у Феофана глосс. Так, по его мнению (С. 21), заметка Феофана (3304–5) о том, что Афанасий Антиохийский хорошо знал о том, что где признается одно действие, там должна признаваться и одна природа, является именно такой поздней глоссой Феофана в дополнение к тексту Βίος’a. В действительности, однако, эта «глосса» имеется уже у Анастасия Синаита.2520 Напротив, в Βίος’е можно указать действительную глоссу, а не сокращение (С. 21). Это замечание после слов о склонении царя к мнению Сергия и Кира: τοῦτο γὰρ ἠν τὸ ἀγνόημα.2521 По ходу речи и конструкции это несомненная вставка в текст, взятый у Феофана. – вставка, обусловленная необходимостью связать данное место со словами предшествующего изложения: ἀγνόημα ἠγνόησε μέγιστον.2522

Рядом с глоссами проф. М. Д. Муретов отмечает у Феофана, по сравнению с Βίος’οм, неудачные и недостаточно округленные обороты, а именно в связи с предполагаемыми пропусками у Феофана. Так, вместо слов жития (С. 17, прим. 7): ὁ δὲ βασιλεὺς τῷ τοῦ λόγου ξενοφωνηθεὶς ἀσυνήθει, у Феофана (32929) читаем просто: ὁ δὲ βασιλεὺς ξενοφωνηθείς2523 опущены также у Феофана, по сравнению с Βίος’οм, слова (о Пирре): ἐκκλησίᾳ ἐκοινώνησε (С. 31, прим. 1) и слова об осуждении на соборе в Риме еретиков μετὰ δογμάτων (С. 35. прим. 2). Что касается первой фразы, то хотя она и является, действительно, сокращением, но скорее из Анастасия Синаита, чем Βίος’а, ибо для Феофана правдоподобно не было смысла опускать общего выражения: τῷ τοῦ λόγου ἀσυνήθει, но были все основания опустить фразу Синаита о том, что вопрос о волях еще не был поднят κατὰ τοὺς ἡμετέρους καιρούς. Зависимости от Βίος’a, таким образом, указанное сокращение, во всяком случае, не доказывает. Что касается других мест, то вряд ли в них можно видеть тоже сокращения. При отсутствии их речь Феофана нисколько не теряет своей ясности и определенности, и сами они не такого характера, чтобы не могли быть прибавлены к тексту Феофана или выведены из него чисто дедуктивным путем. А главное – этих мест нет в соответствующих отделах Libellus synodicus (гл. 131–132),2524 который имеет все данные на то, чтобы его считали источником для Феофана.

Итак, если и есть у Феофана сокращения, то не из Βίος’a, а из Анастасия Синаита. Как признак поздней руки, проф. М. Д. Муретов указывает у Феофана случаи нескладного построения речи и неправильного сочетания слов. Таковы: (С. 17, прим. 2) ἦλθε πρὸς αὐτὸν Ἀθανάσιος – καὶ κινήσας πρός τὸν βασιλέα περὶ πίστεως λόγους ὑπισχνεῖτο αὐτῷ Ἡράκλειος;2525 (C. 21) στοιχήσας βουλήν.2526 Это, конечно, так. Недостатки конструкции позволяют заключать о компилятивном характере повествования Феофана. Но заключать отсюда, что Феофан зависит именно от Βίος’a, чтения которого в данных местах лучше, по крайней мере, преждевременно. Притом же, как увидим, и в Βίος’е не меньше, если не больше, подобных же неправильностей в стиле, и именно там, где у Феофана имеются хорошие чтения. Указанный пример нескладной конструкции речи у Феофана легко объяснить при предположении зависимости от Анастасия Синаита.2527 У последнего главным действующим лицом представляется император Ираклий: он приходит в Антиохию, встречается с Афанасием, обращается к нему с речами о вере и старается прельстить его своими обещаниями. Феофан почему-то решил видоизменить речь Анастасия и, где только можно, выставил субъектом действий Афанасия. Но обрабатывая в этом стиле текст Синаита, он не сумел выдержать его до конца и допустил в своей компиляции вышеуказанное крайне неудачное построение речи. Вряд ли подобная конструкция получилась бы у Феофана, если бы он копировал текст Βίος’a, который дает весьма корректное чтение: Ἀθανάσιος λόγον πρὸς τὸν βασιλέα κεκίνηκε περὶ πίστεως. Ὁ δὲ ὑπισχνεῖτο αὐτῷ.2528 Можно поэтому утверждать, что конструкция Феофана объяснима из неудачной обработки, – но не Βίος’a, а Анастасия Синаита.

Указываемые проф. М. Д. Муретовым признаки более поздней редакции Феофана по сравнению с Βίος’οм не говорит, таким образом, в пользу защищаемого им положения. Еще в большей степени то же нужно сказать об отмечаемых им дополнениях и поправках у Феофана, тем более что и вообще речь о такого рода признаках не обладает прочностью, и самая наличность добавок не может быть установлена бесспорно.

В качестве добавок проф. М. Д. Муретов указывает на слова ἀμφοτέρων τὴν γνώμην (С. 21) и τῷ μέλανι (к слову ἐπιστάξας, см.: С. 33, прим. 4), коих нет в Βίος’е. Но вряд ли можно признать слова эти добавками. Если и можно утверждать, что в тексте Βίος’a они подразумеваются сами собой, то этим можно объяснить не только то, почему они могли быть в этот текст вставлены, но и то, почему они могли быть здесь и опущены. Есть, однако, прямые данные утверждать, что мы имеем дело не с дополнениями у Феофана, а с пропусками в Βίος’е. Ἀμφοτέρων τὴν γνώμην пропущено в Βίος’е потому, что с опущением здесь вышеупомянутой «глоссы» в тексте жития получилась бы тавтология (ἀμφοτέρων στοιχήσας βουλήν – (γράφει) ἀμφοτέρων τὴν γνώμην: Theophanes I, 3303, 6–7); при наличности же глоссы (опущенной в Βίος’е) слова эти имеют свой смысл и значение и занимают вполне подобающее место. Что касается до τῷ μέλανι (Theophanes I, 33120), то оно тоже весьма уместно при ἐπιστάξας, а главное, оно имеется и в источнике Феофана – Libellus synodicus, гл. 131.2529

Столь же субъективны и не имеют принудительного значения указания на допущенные у Феофана перестановки и замены слов по сравнению с Βίος’οм. Феофан (3301), например, читает ὑπάρχων вместо ὤν (Βίος, «Материалы», с. 28, р. п.: С. 17, прим. 8), и притом в несколько ином сочетании, чем в Βίος’е; или читает (3313–4): ἡ πόλις Πύῤῥον, ὡς ἀσεβῆ, σὺν τῇ Μαρτίνῃ καὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς ἐξέωσαν (в житии πόλεως, см.: С. 25, прим. 4) вместо ἡ πόλις σὺν τῇ Μαρτίνῃ и т. д..2530 Чтение ὑπάρχων встречаем уже у Анастасия Синаита.2531 Что касается второго чтения, то Феофану было естественно выдвинуть Пирра на первый план, ибо в предшествующем изложении он представляется у него главным действующим лицом.

В числе замен к лучшему проф. М. Д. Муретов отмечает у Феофана такие оттенки речи, которые, в противоположность Βίος’a, соответствуют не современной преп. Максиму эпохе, а более позднему времени, и, следовательно, отличаются, так сказать, неисторичностью. Так, в вопросе Афанасия, по Βίος’y,2532 речь идет вообще о волях и энергиях: διπλῶς ἢ καὶ μοναδικῶς, а у Феофана (32929) – о волях διπλᾶ ἢ μοναδικά [θελήματα]. Однако, у Анастасия Синаита – в весьма раннем документе – стоит тоже διπλᾶ.2533 В словах Феофана (33016): «в это время Софроний рукополагается во епископа Иерусалимского» проф. М. Д. Муретов (С. 21, прим. 2) видит признак поздней редакции и считает более древней конструкцию жития: «Софроний, архиепископ Иерусалимский, узнав это»,2534 созвал собор и т. д. Но рассказ Феофана о соборе св. Софрония (как составившемся для его избрания) вполне отвечает исторической действительности и подтверждается его синодикой, а притом, в таком же виде читается в Libellus synodicus, гл. 124.2535 Знак поздней руки проф. М. Д. Муретов усматривает в употреблении у Феофана таких эпитетов, как καθολική (С. 23, прим. 4: Theophanes I, 33024; в житии: τοῦ Θεοῦ), ἑτερόδοξοι (С. 33, прим. 6: Theophanes I, 33123), или абстрактного выражения τὸ μονοθέλητον (вместо Μονοθελητῶν) δόγμα (С. 23, прим. 1: Theophanes I, 33017). Но καθολική2536 и т. п. обороты встречаются и в современной преп. Максиму письменности; Μονοθελητῶν можно видеть у Феофана в вариантах и в других местах (3317),2537 самая замена одного образа выражения другим легко объяснима палеографически. Ни одно из указанных выражений не может поэтому служить признаком вторичности той или другой редакции.

Признаком поздней руки проф. М. Д. Муретов считает употребление глагола κρατύνω (С. 25, прим. 1: Theophanes I, 33031) вместо κρατέω и предлога ἐν для обозначения места направления (ἀπέστειλαν ἐν Ῥώμῃ, см.: Theophanes I, 3311), вместо конструкции жития: πέμπεται Θεοδώρῳ, τῷ πάπα Ῥώμης (С. 31). Если здесь имеется в виду замена, произведенная Феофаном, то сказанное вообще трудно принять, ибо не ясно, где тут улучшение и чем оно достигается. Но если предполагать, что κρατύνω и ἐν в указанном употреблении вошли в оборот позже, то это неверно. Глагол κρατύνω употребляется уже классиками (см. словари); встречается также и в Βίος’е.2538 Предлог ἐν в указанном смысле употребляется не только у Феофана рядом с εἰς и ἐπὶ,2539 но и в раннейших документах – Relatio,2540 Tomus alter,2541 Acta Anastasiae Persae.2542

Но что бы ни говорили о неудачных искажениях текста у Феофана, есть у него и много таких мест, где чтения его лучше Βίος’а. В этих случаях мы имеем дело, по мнению проф. М. Д. Муретова, с поправками Феофана: все лучшие чтения – поправки и знаки второй руки. Таковы, например, чтения: ἀνένηψαν ἐπιστρεψαντες (С. 23, прим. 6: Theophanes Ι, 33025–26; житие: ἐπιστρέψαντες ἀνένηψαν), ὑποχωρήσας (С. 31, прим. 3: Theophanes I, 33116; житие: ὑπαναχωρήσας); σύνοδον ρύ ἐπισκόπων συναθροίσαντες, Σέργοιν – Παῦλον ἀνεθεμάτισαν (С. 35, прим. 1: Theophanes I, 33127–28; житие: σύνοδον ρύ ἐπισκόπων ἀθροίζεται, καὶ Σέργοιν – Παῦλον μετὰ δογμάτων ἀνεθεμάτισαν – καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν ὑφ’ ἡλίῳ τὰ τῆς ἀληθείας διαπέμπεται δόγματα).2543

Случайные поправки текста возможны, конечно, и в позднейшей компиляции. Но считать лучшие чтения за поправки и resp. за признаки позднейшего происхождения можно только в том случае, когда доказано, что автор документа с лучшими чтениями является мастером стиля и мог выгладить слог используемого документа. Но как раз этого мы не можем сказать про Феофана, стилистические дефекты которого слишком очевидны.2544 Выше отмечены случаи нескладного построения речи, допущенного Феофаном при неудачном исправлении Синаита. Нет поэтому особых данных предполагать у Феофана какие-либо стилистические поправки к Βίος’y. Гораздо вероятнее обратное предположение – именно, что в Βίος’е, в силу неудачной компиляции, текст Феофана претерпел изменения в худшую сторону. По крайней мере, для последнего из указанных мест можно утверждать, что недочеты в правильном построении речи в нем зависят от неудачной комбинации здесь мыслей, взятых из двух источников: у Феофана (ἀναθαμάτισαν) и Ἱστορία σύντομος (διαπέμπεται).2545

Таким образом, нужно признать, что нет ни одного принудительного основания усвоять Βίος’y приоритет перед Феофаном, а напротив, нужно признать это житие зависящим от византийского летописца. Вопрос этот стоял бы яснее и действительное соотношение этих документов выступало бы очевиднее, если бы один из них был вполне оригинальным документом. Но так как оба являются позднейшей компиляцией, то не так легко установить преимущество одного перед другим. Поэтому-то нелегко усвоять приоритет и Феофану, ибо и он носит следы позднейшего происхождения. Но Феофан является компилятором в отношении не к Βίος’у, а к Анастасию Синаиту и Libellus synodicus. В отношении же к Вику ему принадлежит несомненный приоритет. Это показывает весь предшествующий анализ соотношения Феофана и Βίος’а как вообще, так и в деталях, и как по содержанию, так и по стилю.

Установление зависимости Βίος’а от столь позднего источника, как Феофан, отчасти упрощает решение вопроса об отношении этого жития к другим, большей частью дословно совпадающим с ним документам. Из них Compendium Vindobonense тоже нужно признать источником для Βίος’а. Это житие не могло быть извлечено из Βίος’а, ибо в таком случае представлялось бы странным отсутствие в нем замечаний о деятельности преп. Максима при папе Иоанне, его знаменитом диспуте с Пирром, беседе с епископом Феодосием; странным бы так же казалось помещение сведений о творениях преп. Максима до рассказа об исповедническом подвиге св. отца, а не после рассказа о первой его ссылке, как в Βίος’е,2546 и еще более странным – неясное представление о наказании учеников преп. Максима.2547

Напротив, за зависимость Βίος’a от Compendium Vindobonense говорит то, что почти весь Compendium Vindobonense по кусочкам использован в Βίος’е, причем разные отделы его вырваны из своей естественной связи и помещены отрывочно в Βίος’e, иногда без всякой связи с предшествующим и последующим изложением. В особенности это нужно сказать о перечне творений преп. Максима (Τίς οὖν ἀρίθμησει),2548 в котором хотя в начале и вставлена частица οὖν, но она нисколько не способствует тому, чтобы связь этого отдела с предшествующим рассказом о бедственном положении преп. Максима в ссылке стала сколько-нибудь очевиднее. Вставка здесь тем более бросается в глаза, что о преп. Максиме по Compendium Vindobonense здесь говорится, что ему было около 90 лет, между тем как немного выше в Βίος’е2549 (в передаче Relatio XIII)2550 ясно сказано, что во время первого суда преп. Максима (при осуждении на ссылку в Визию) ему было 75 лет. Насколько автор Βίος’а механически копирует Compendium Vindobonense, видно из того, что он говорит об одном из Анастасиев, ученике преп. Максима, как о «его (αὐτοῦ) апокрисиарии»,2551 хотя и должен бы знать из приводимого им письма «Анастасия, пресвитера и апокрисиария старейшего Рима»,2552 чьим апокрисиарием был этот Анастасий.