Глава IV. Четырнадцатый век. «Новая встреча с Византией»

Образы русской живописи XIV в. отличаются исключительной эмоциональностью, действенностью, духовной приподнятостью, они наполнены вдохновением и впечатляют внутренней активностью. Этот период характеризуется двумя важнейшими явлениями: возобновлением интенсивных художественных контактов с византийским миром, что наиболее заметно в первой половине столетия, и своеобразным русским откликом на великие идеи византийской духовности, особенно на концепции, распространившиеся в результате победы учения святителя Григория Паламы в процессе богословских споров середины века.

Периодизация

Хронологические рамки периода приблизительно совпадают с границами столетия. Он начинается деянием митрополита Максима, перенесшего в 1299 г. свое местопребывание из разоренного Киева на оживающий северо-восток, во Владимир, и тем самым создавшего условия для дальнейшего оживления духовной жизни этого края, а заканчивается не каким-либо историческим событием, а новым художественным явлением, возникновение которого можно отнести ко времени приблизительно около 1400 г. именно в это время на Руси появляются первые произведения нового стиля и с новой образностью, с особой поэтикой спокойной сосредоточенности и углубленной молитвенной созерцательности.

Сложение нового искусства, самым ярким представителем которого стал несколько позже Андрей Рублев, было подготовлено на Руси всем ходом ее духовной жизни на протяжении XIV в., в которой особо важную роль играл преподобный Сергий Радонежский.

Совокупность обстоятельств истории Руси и византийско-русских взаимоотношений позволяют разделить историю русской живописи XIV в. на два этапа: приблизительно на первую и вторую половины века. Первый период охватывает завершающие годы правления митрополита Максима, после его переезда во Владимир в 1299 г. и до кончины в 1305 г., а также время правления его преемников – митрополитов Петра (1308–1326) и Феогноста (1328–1353). Внутри этого периода есть, в свою очередь, градации. Второй период начинается приблизительно со времени митрополита Алексея (1354–1378), при котором не только еще более активизировались связи с Византией, но и приобрела новые качества русская религиозная жизнь, а также начался подъем национального самосознания в борьбе с игом татарской Золотой орды.

Особенности византийской живописи XIV в.

Напомним, что в XIV в. в стиле византийской живописи так называемого палеологовского периода, где незадолго до этого получили новую жизнь эллинистические традиции, происходят дальнейшие изменения: пропорции фигур и построек становятся более легкими, композиции – относительно разреженными, торжественная статичность сменяется подвижностью форм, разнообразием ракурсов, в колорите применяются цветные рефлексы и смешанные оттенки. Это искусство, хотя и опиралось на античную традицию, оказалось ближе к сфере человека, чем византийская живопись комниновского периода и чем искусство XIII в. В живописи XIV в. характеристика душевных движений становится более сложной, появляется богатство эмоциональных оттенков. В рамках византийской, глубоко религиозной культуры это означало более тонкий отклик на проблемы православия, переживание религиозной драмы, появление индивидуальных оттенков, затрагивание вопросов этики, нравственного совершенства. В искусстве первой трети XIV в. центральными памятниками, воплотившими названные новшества, являются мозаичные комплексы монастыря хора и храма Богородицы Паммакаристос в Константинополе (современные турецкие названия Кахрие-джами и Фетие-джами), мозаики и фрески церкви Св. Апостолов в Салониках. Выдающиеся фресковые ансамбли XIV в. сохранились в южнославянских странах: в Сербии и Македонии (например, в церквах Успения в Грачанице, Христа Пантократора в Дечанах, Св. Андрея на Треске), в Болгарии (например, в пещерной церкви с. Иваново), а также в Греции (например, в церкви монастыря Бронтохион, она же Афендико, и Богородицы Перивлепты в Мистре).

В первой трети ХIV в. в культуре Византии, особенно Константинополя, была сильна гуманистическая струя. Именно эта культура получила в византинистике название Палеологовского Ренессанса, по имени правящей династии Палеологов. Самые яркие представители этой культуры, крупные интеллектуалы и придворные, философы и историки, поэты и церковные деятели Никифор Григора, Феодор Метохит, Мануил Фил, Георгий Пахимер и другие были увлечены красотой эллинистической традиции, и именно это было доминантой духовной жизни того времени. В результате интенсивных богословских споров 1330–1350-х годов и победы учения святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, акценты теологической проблематики меняются. Во главу угла становятся проблемы благодатного Фаворского света, обожения плоти, а также вопросы «умной» молитвы, нравственного очищения, аскезы, сосредоточенного безмолвия («исихии»), приготовления ко второму Пришествию. Эти перемены не могли не отражаться и в сфере искусств, хотя, разумеется, лишь опосредованно.

Художественные центры Руси в XIV в.

Основные культурные ареалы Руси располагаются в этот период лишь на севере прежней территории Киевского государства. Выделяются три основные области: Северо-Восточная Русь, включающая в себя в свою очередь, несколько художественных центров, как старых (Владимир и Ростов), так и новых (Тверь и Москва), а также Новгород и Псков. В разных областях Руси художественный процесс имеет свои общие признаки и свои локальные особенности.

В Северо-Восточной Руси в первой трети XIV в. Важнейшую роль в художественной жизни продолжал играть Ростов, с его крупной иконописной мастерской, обслуживавшей огромную территорию Ростовской епархии, влияние которой распространялось и на обширные северные владения. Рядом с ним уже с конца XIII в. Выступает мощное, набиравшее силу Тверское княжество. Но уже в 1320-х гг. стало ясно, что среди всех центров Северо-Восточной Руси на первое место выходит Москва, чему причиной была мудрая и дальновидная политика московских князей, сумевших оттеснить на второй план крупнейшего соперника – Тверь. Именно эта политика привела к сближению Москвы с митрополичьей кафедрой, когда сменивший Максима митрополит Петр стал много времени проводить в Москве, а не во Владимире или Ростове, и не в Твери. Это развивало духовную жизнь Москвы и, кроме того, обогащало ее знакомством с иными культурными традициями. Митрополит Петр (ум. 1326) был родом с Волыни, то есть с территории, которая в домонгольское время составляла Юго-Западную Русь, с ее яркой собственной культурой и тесными контактами с Киевом. В этой земле Петр принял монашеский постриг, стал игуменом, начал заниматься иконописью. Вполне возможно, что через его личные контакты уже в первой четверти XIV в. Москва могла получить представление о древних культурных и художественных богатствах этих областей. Исключительно важно было то обстоятельство, что через митрополичью кафедру осуществлялись связи Руси, и прежде всего Москвы, с Константинопольским патриархатом и художественными кругами византийской столицы. Роль Москвы в политике и духовной жизни Руси стала с XIV в. настолько значительной, что русскую средневековую историю, начиная с XIV в., называют «московским периодом». Именно под руководством московского великого князя Димитрия Донского в 1380 г. русские победили татар в сражении на Куликовом поле, чем приблизили освобождение страны от татарского ига.

Новгород, по сравнению с Москвой, имел то преимущество, что он обладал собственным огромным культурным наследием и, в отличие от всей Северо-Восточной Руси, не был разорен татарами. Он находился в более благоприятной ситуации и с точки зрения сохранности его памятников: в эпоху позднего Средневековья, а также в Новое время Новгород развивался не столь интенсивно, как Москва, меньше перестраивался, поэтому его древние храмы, вместе с росписями и иконостасами, лучше сохранились. Новгород, в отличие от Москвы и других городов Северо-Восточной Руси, был избавлен и от продолжавшихся набегов татар, когда враги сжигали храмы и их убранство. О многих явлениях русской культуры и искусства XIV в. мы имеем возможность судить лишь по памятникам Новгорода. Более того, некоторые новгородские произведения XIV в. восполняют лакуны и в истории культуры всего византийского круга.

Культура Пскова, этого совсем особого художественного центра, была в XIV в. своеобразнее, чем когда-либо. Среди произведений псковской живописи преобладали сумрачные, трагические и архаичные образы невероятной эмоциональной силы, ориентированные, как кажется на первый взгляд, на более ранние образцы. В середине – второй половине века Псков создавал произведения, вполне адекватные времени, но с особым отпечатком, отразившим специфический подход к сюжету, его мистическую трактовку.

В Северо-Восточной Руси в первой трети XIV в. Важнейшую роль в художественной жизни продолжал играть Ростов, с его крупной иконописной мастерской, обслуживавшей огромную территорию Ростовской епархии, влияние которой распространялось и на обширные северные владения. Именно, это время наступает второй по счету расцвет искусства Ростова, после блестящего этапа его художественной истории в домонгольский период, что выразилось особенно ярко в первой трети XIII в. Примечательно, что во второй половине XIV в., в связи с политическим и культурным подъемом Москвы, значение Ростова отодвигается на второй план, хотя и в это время его традиции остаются важными для окружающих земель, в частности, Ярославля, Костромы, а, возможно, и для лежащих к югу, на Оке, Коломны и Рязани. Рядом с Северо-Восточными землями уже с конца XIII в. Выступает мощное, набиравшее силу Тверское княжество.

Первая половина – середина XIV в.

Живопись первой трети XIV – «тяжелый стиль» и другие варианты

Относительно недавно стало ясно, что на рубеже столетий и особенно в первой трети XIV в. В русскую живопись приходит мощная стилистическая волна, отражающая совсем особое освоение и осмысление антикизирующего «тяжелого стиля» византийской живописи предшествующего периода, середины – второй половины XIII в., которое представлено в Византии фресками Сопочан и Бояны, храма Святых Апостолов в Пече и Богородицы Перивлепты в Охриде. Могучие образы, рожденные заново пробудившимся интересом византийской живописи к античному наследию, выразительность скульптурных, массивных форм, цельность духовной жизни изображенных персонажей, масштабность эмоциональной характеристики привлекли русских художников. В этом искусстве они не могли не увидеть общности с их собственным художественным наследием, с героическими образами русской живописи XIII в., и вместе с тем не могли не увлечься новой для них пластикой объема, живостью цветовых рефлексов. Это искусство, захватывающее своей энергией, широтой звучания, было ближе русской культуре, нежели утонченная живопись представителей Палеологовского ренессанса, и потому именно оно получило популярность в различных русских центрах в первой трети XIV в. При этом на каждом из сохранившихся русских произведений нового типа можно увидеть своеобразный национальный отпечаток – в структуре композиции и рисунка, ярком цвете, более открытом выражении лика.

Памятники Владимира и Ростова

Первые проблески интереса к относительно связной и рельефной форме, к использованию классических реминисценций мы констатировали уже в таких произведениях рубежа XIII–XIV в. как «Архангел Михаил» из церкви Архангела Михаила в Ярославле (ГТГ) и «Спас Нерукотворный» из Введенской церкви в Ростове (ГТГ) (илл.236:237). Более последовательно, хотя еще и очень сдержанно, проявляются новые стилистические особенности в иконе «Богоматерь Максимовская», Владимиро-Суздальский музей (илл. 250). Она находилась в Успенском соборе во Владимире, при гробнице митрополита Максима, и, согласно легенде, написана в память о переезде Максима из Киева во Владимир в 1299 г. и о переносе им митрополичьей кафедры, в связи с разорением Киева. Не исключено, что она появилась чуть позже, ближе ко времени кончины митрополита в 1305 г. Отличие иконы от остальных русских произведений XIII в. состоит в объемности фигуры Богоматери, тяжести крупных драпировок Ее одежд, в пространственности композиции, особенно сказавшейся в расположении фигуры Младенца Христа. Благодаря узкой доске объемность и крупность форм становится особенно заметной, но удлиненная и тонкая фигура Богоматери вызывает ассоциации с гораздо более ранними произведениями, например, с «Богоматерью Боголюбской».

250. Богоматерь Максимовская. Около 1299–1305 гг. Из Успенского собора во Владимире. Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Иконография «Богоматери Максимовской» уникальна. Справа внизу, на желтой башне представлен митрополит Максим, облаченный в белую фелонь с черными крестами. Христос, поворачиваясь к нему, дарует митрополиту Свое благословение, а Богоматерь передает ему белый с черными крестами епископский омофор. В данной композиции проглядывает намек на иконографию св. Николая Мирликийского, который иногда изображался с фигурами Спасителя и Богоматери, вручающими ему знаки епископского сана – Евангелие и омофор (позднее предание объясняло эту сцену как иллюстрацию чуда на Никейском соборе, когда св. Николай был лишен епископского достоинства, а затем в нем восстановлен благодаря явлению Христа и Богоматери). Иконографическая программа, уподобляющая русского митрополита самому св. Николаю, великому Христианскому епископу, создана бесспорно во Владимире, при заново организованной там митрополичьей кафедре.

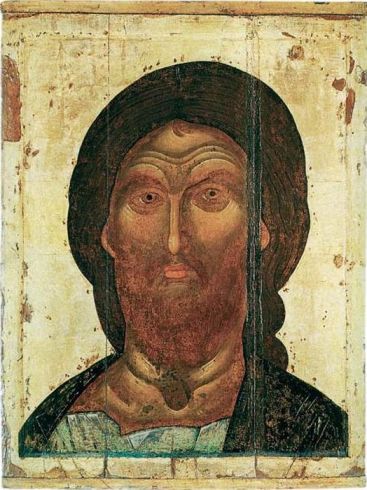

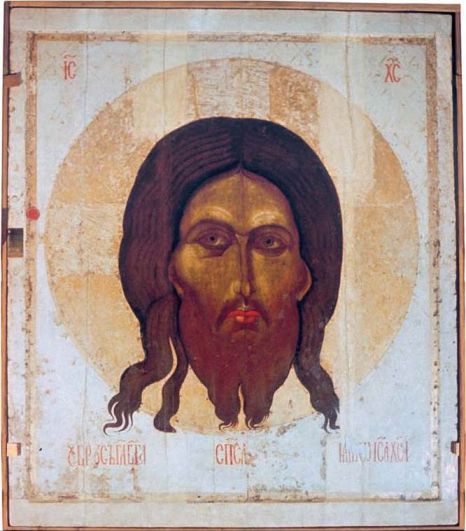

Значительно теснее связана с новым стилем икона «Спас» с оплечным изображением, находящаяся в Успенском соборе Московского Кремля (илл. 251). Поскольку собор, горевший и перестраивавшийся, не сохранил своего первоначального убранства, следует предположить, что икона привезена туда из какого-то крупного центра, скорее всего, в XVI в. Образ выделяется монументальностью композиции и обобщенным, укрупненным характером рельефа. Широкий размах плеч подчеркнут срезом боковых полей и асимметрией драпировок. Величественная осанка, широкая шея, крупные формы создают впечатление, что икона воспроизводит часть композиции с фигурой Христа на троне. Наследие византийского искусства конца XIII в. сказывается в массивности форм, в их повышенной значительности, своего рода «напоре». Однако стиль иконы «Спас» отчасти отражает и константинопольскую культуру палеологовского периода, т.е. раннего XIV в., что сказывается в скользящих высветлениях, плавных светотеневых переходах и тонких линиях золотого ассиста на одеждах. Печать местного русского творчества заметна в необычной трактовке рельефа лика. Он особым образом упорядочен, в отдельных элементах даже схематичен, выглядит граненым или точеным. Русское наследие очевидно и в широком, хотя и в значительной мере утраченном перекрестии нимба, с крупным орнаментом. Самое важное отличие иконы – сочетание сосредоточенной отрешенности с открытостью образа. В иконе присутствует идея обращения к миру, служения ему. Эти качества скажутся в русском искусстве и впоследствии, в XV в., во времена Андрея Рублева.

251. Спас. Первая треть XIV в. Успенский собор Московского Кремля

Новым величавым искусством были захвачены многие русские центры, от ведущих до провинциальных. Наиболее ярко и последовательно он воплощен в иконе «Вознесение пророка Ильи» (Москва, собрание В.А. Логвиненко) (илл. 252). О ее происхождении нет документальных свидетельств, но по колористическим признакам можно предположить, что икона создана в Ростове. С первого взгляда это произведение поражает исключительной связностью действия, красотой ракурсов, пластикой фигур и выразительностью жестов. В композиции выявлены разные смысловые линии. Пророк, в огненном облаке, поднимается на небеса, и это событие венчает его земную жизнь, награждая бессмертием. Кони движутся в сторону Господней десницы, на нее указывает крупная рука пророка, к ней движутся горки, изображенные в виде двух пирамидальны групп. Три ступени, три этапа восхождения воплощены в фигурах пророка Елисея – остающегося на земле ученика Ильи, самого Ильи, уже поднявшегося над землей, и архангела, посланца Господа. В композиции присутствует и другая направленность, указывающая на обратное движение, на нисхождение благодати с небес, через посредство пророка Ильи, к земле. Пророк Елисей, глядящий на учителя с надеждой и преданностью, готов принять милоть Ильи, которую он, по преданию, оставил своему ученику. Архангел, полускрытый от нас огненным облаком, смотрит на происходящее с задумчивым, созерцательным выражением.

252. Вознесение пророка Ильи. Конец XIII – первая треть XIV в. Москва, собрание в.А. Логвиненко

В «Вознесении Ильи» содержится много аллюзий на образы античности, а также на произведения византийской живописи второй половины – конца XIII в. Однако новые художественные впечатления, использованные иконописцем, аккумулированы им в рамках русской традиции. Это сказывается прежде всего в лаконизме и геометрической структурности композиции, с ее круглым как солнце огненным облаком, в выявленных диагоналях и акцентированных угловых изображениях, в сохраняющемся значении крупных, локально окрашенных плоскостей – киноварное круглое облако на ярко-голубом фоне неба, а также в ликах, наполненных глубоким чувством. Эту икону отделяет от самого раннего русского памятника с этим сюжетом – иконы из собрания банка «Интеза» в Виченце (илл. 243) примерно около полувека, но различие между ними чрезвычайно существенно, как в сфере иконографии (в иконе из собрания В.А. Логвиненко появляется огненный ореол вокруг фигуры пророка Ильи и колесницы, который впоследствии станет отличительным признаком русской иконографической версии этого сюжета), так и в стиле и образном содержании.

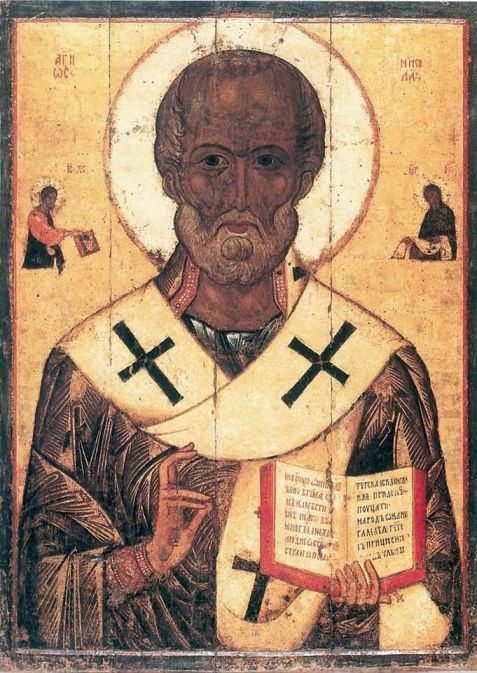

Муром и Рязань

По-своему, более сдержанно было воспринято новое искусство в двух центрах приокского края, к югу от Ростова – в Муроме и Рязани. Возможно, происходящие оттуда иконы исполнены ростовскими художниками или под их влиянием. Мастер иконы «Св. Николаи из Николо-Набережной церкви в Муроме (Муромский музей) (илл. 253) использует новые возможности стиля иначе, он сохраняет строгую фронтальность и симметрию композиции и даже подчеркивает эти признаки, располагая кисть благословляющей руки строго по центральной оси иконы и фиксируя верхние углы крупными и яркими медальонами с надписями. Он едва ли не копирует лик из какой-то иконы XIII в., повторяя его крупные черты, широко раскрытые темные глаза, характерные завитки седых волос надо лбом, будто высеченные из камня (ср. новгородские иконы из Духова монастыря и из церкви Св. Николы на Липне, илл.220:238). Но лик приобретает в Муромской иконе немыслимую для более раннего времени скульптурность, выпуклость, почти бугристость, а его выражение – оттенок скорби и сострадания.

253. Св. Никола. Конец XIII – первая половина XIV в. Из Николо-Набережной церкви в Муроме. Муромский музей

«Богоматерь Одигитрия» (Рязанский музей) (илл. 254) исполнена мягче, в трактовке скорбного лика Богоматери есть деликатная сдержанность. Индивидуальные особенности иконы из Рязани – тонкая и плавная моделировка округлого лика Богоматери, необычный рисунок Ее печальных глаз с чуть опущенными наружными углами, взрослый – юношеский, а не детский облик Христа, спрямленные контуры Его фигуры (прием, появляющийся в XIV в.). Об иконе из Рязани существует предание, что она привезена с Афона. Скорее всего, оно недостоверно, так как стиль иконы – русский.

254. Богоматерь Одигитрия. Конец XIII – первая треть XIV в. Рязанский музей

Иконы из северных областей Ростовской епархии

Новый стиль, с подчеркнуто объемной трактовкой тяжелых форм, распространяется, через посредство Ростова, в северных владениях Ростовской епархии. «Богоматерь Подкубенская», (Вологодский музей, илл. 255), происходящая из древнего Спасо-Каменного монастыря в Белозерском крае и сохранившая лишь центральную часть композиции, варьирует иконографию «Богоматери Толгской» (илл.231:232): Христос не только прижимается щечкой к щеке Богоматери, как во всех иконах Богоматери Умиление, но и привстает у Нее на руках – особенность «Толгских». Мастер вносит и свои штрихи в композицию: Христос одет в светлую рубашечку с мелким узором и, главное, Он не обнимает шею Богоматери, а обеими руками держится за края Ее одежды. Самые выразительные особенности этой монументальной иконы – необычайно светлый, сероватый, почти белый лик Богоматери, его крупные черты и запоминающиеся изогнутые очертания глаз, скорбное выражение которых подчеркнуто широкими и темными подглазными тенями.

255. Богоматерь Умиление Подкубенская. Первая треть XIV в. Из Воскресенской «Подкубенской» церкви на Кубенском озере. Вологодский музей

Отголоски «тяжелого стиля» достигают даже самых далеких северных провинций, самых низовых народных слоев русской иконописи. Такова икона «Сошествие во ад» из погоста Чухченема на Северной Двине, начала XIV в. (ГТГ, илл. 256). Тяжелые фигуры, массивные черты ликов, округленность очертаний, смешанные оттенки красок напоминают аналогичные приемы в «Вознесении пророка Ильи» из собрания В.А. Логвиненко, но лишь отдаленно, поскольку характер местной культуры дает о себе знать с большой силой. Вместо тонких ритмов, использовавшихся в живописи больших русских центров, композиция северной иконы строится на сопоставлении крупных масс и их симметрии. Фигура Христа помещена на центральной оси, три фигуры левой группы расположены треугольником, три фигуры правой группы – «лесенкой». Изображения Иоанна Предтечи и Авеля (вверху в каждой группе) симметричны друг другу благодаря сходству молитвенных жестов, и одинаковым атрибутам – посохам (у Предтечи это посох пустынника, у Авеля – пастуха). Симметричны и горки, обрамляющие каждую группу. Выразительность иконы создается внимательными взглядами участников и глубоко растроганных очевидцев чуда и, что самое важное, диалогом Христа и Адама, перекличкой их взглядов. Лик Адама, словно просыпающегося, постепенно оживляющегося, полон надежды, а лик Христа, аскетически исхудалый и страдальческий, выражает такую участливость, сердечность, сочувствие, которые делают эту провинциальную икону видным явлением в истории русской культуры. Цветовая гамма – сочетание голубого и розового, ярко-желтого и киновари – характерна для художественной традиции Ростова. Но очень светлая, почти белая карнация для ростовской живописи необычна, хотя встречается в его провинции (ср. «Богоматерь Подкубенскую», илл. 255), а также в Твери (ср. лики в миниатюрах Хроники Георгия Амартола, илл. 259).

256. Сошествие во ад. Первая треть XIV в. Из погоста Чухченема на Северной Двине. ГТГ

Книжная миниатюра. Ростов и Тверь

На новые пути выходит и книжная иллюстрация, о чем свидетельствуют обе лучшие рукописи Северо-Восточной Руси. Две первоначальные миниатюры Федоровского Евангелия (Ярославский музей-заповедник), с их гибкими, уподобленными античным статуям фигурами, разнообразием ракурсов, имеют мало общего с застывшими персонажами русских рукописей второй половины XIII в. От прежнего в их художественном языке сохраняется лишь повышенная яркость цвета и, что еще более важно, особая значительность образа, его героическое начало и внутренний напор. Эти качества ощутимы, невзирая на то, что мастер пользовался приемами именно миниатюры, погрузив каждую композицию в орнаментальное окружение, будто в кружево. Сведений о времени и месте создания Федоровского Евангелия не сохранилось. Предполагается, что первая миниатюра на л. 1 об., являющаяся фронтисписом всего кодекса, с изображением св. Феодора Стратилата (илл. 257), исполнена по заказу какого-то князя, носившего Христианское имя Феодор, либо в память этого князя, но, возможно, и в знак предназначения рукописи для церкви, посвященной этому святому. Вероятно, миниатюра исполнена в память князя Федора Ростиславича (1240–1299), широко известного на Руси в XIII в., княжившего в Ярославле и Смоленске, пострадавшего от татар и причисленного к лику святых вместе со своими сыновьями Давидом и Константином. Св. Воин представлен в доспехах, с оружием, в церемониальной позе, с классическим «хиазмом» фигуры, благодаря чему он напоминает изображение из византийской мозаики или фрески, и даже римскую статую. Под его ногами – зеленые листики травы, а по сторонам – симметричные деревья с павлинами на верхушках. Св. Феодор изображен во славе, во всей красоте своего воинского достоинства, он пребывает в райских кущах, в небесном блаженстве.

257. Св. Феодор Стратилат. Миниатюра Федоровского Евангелия. Первая треть XIV в. (1320–е гг.?). Ярославский музей-заповедник

Не менее замечательна миниатюра с изображением евангелиста Иоанна Богослова и Прохора, помещенная в начале Евангельских чтений годового круга, перед Пасхальными чтениями (илл. 258). Многое в популярной иконографии трактовано необычно. Даже в русских миниатюрах XIV–XV вв., часто имеющих пространные пояснительные надписи и цитаты из текстов, не удастся найти композицию, где начало Евангелия от Иоанна («искони бе слово...») было бы повторено три раза роскошными золотыми буквами. Этот текст сначала написан диагонально расположенными строчками слева вверху около фигуры Христа в небесах; затем в круге на фоне, для разъяснения, какие именно слова диктует Иоанн Прохору; наконец, в книге, где пишет Прохор. Фигуре Прохора, едва ли не более крупной, чем у Иоанна, отведена наибольшая часть композиции. Прохор привлекает внимание и яркой красной одеждой. Мастер этой миниатюры словно возвращается к античным первоисточникам данной иконографии, то есть к схеме античных композиций где изображался поэт (в миниатюре в позе пишущего поэта представлен Прохор) и вдохновляющая его муза (этому образу уподоблен Иоанн). Евангелист, стоя в сложном развороте, с молитвенно поднятыми руками, словно принимает небесное откровение, диктуя его Прохору, тогда как последний исполняет свое высокое предназначение, записывая божественный текст в красивую книгу с золотой заставкой. В другую книгу, лежащую на пюпитре, вписана пояснительная надпись, еще раз акцентирующая роль Прохора: «Святой Иоанн возглашает Прохору святое Евангелие писати», подчеркивая, что Евангелие пишет именно Прохор.

258. Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. Миниатюра Федоровского Евангелия. Первая треть XIV в. (1320-е гг.?). Ярославский музей-заповедник

Выделение образа Прохора не случайно, он был, скорее всего, святым патроном заказчика. Среди деятелей русской истории XIV в. есть лишь один, которого можно рассматривать как заказчика роскошной рукописи Федоровского Евангелия: Прохор, епископ Ростовский (1311–1328), игравший видную роль в Русской Церкви и даже замещавший митрополита после кончины митрополита Петра в 1326 г. именно Прохор освящал в 1327 г. московский Успенский собор, поскольку следующий митрополит, Феогност, еще не успел прибыть на Русь. Вероятно, епископ Прохор заказал эту рукопись в 1320-х годах ростовским (менее вероятно – московским) мастерам, и миниатюристы воспроизвели местную художественную традицию: крупную форму, румяность щек, яркость цвета и узорность. Правда, они изменили цветовую доминанту палитры, в обеих миниатюрах господствует не ростовский синий, а оттенки зеленого – бирюзовый и малахитовый.

Изысканность манускрипта усиливается благодаря орнаменту заставок и инициалов, где плетеные узоры сочетаются с изображениями сказочных животных, а также благодаря обрамлению миниатюры с Иоанном и Прохором. Оно имеет форму купольного храма, известную русскому искусству с XI в. (илл. 72, 72, 73, 77), но заполненную своеобразным абстрактным орнаментом, который получит более широкое распространение в позднем XIV и XV вв.

Орнамент на вертикальных полосах обрамления миниатюры с Иоанном и Прохором живо напоминает фресковый орнамент 1232–1233 гг. на пилястрах диаконника в соборе Рождества Богородицы в Суздале (илл. 202). Оплечное изображение Христа в люнете храма-обрамления, с иконографией, распространенной в русском искусстве, возможно, указывает на наименование храма, для которого заказана рукопись. Это мог быть Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле, в библиотеке которого и сохранился этот манускрипт. Именно в Ярославле был центр почитания князя Федора, патрональный святой которого изображен на фронтисписе кодекса.

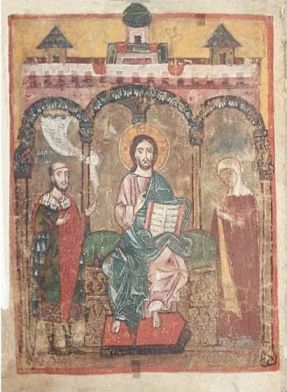

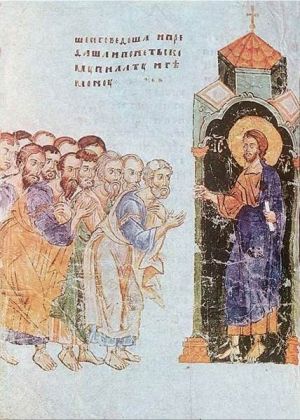

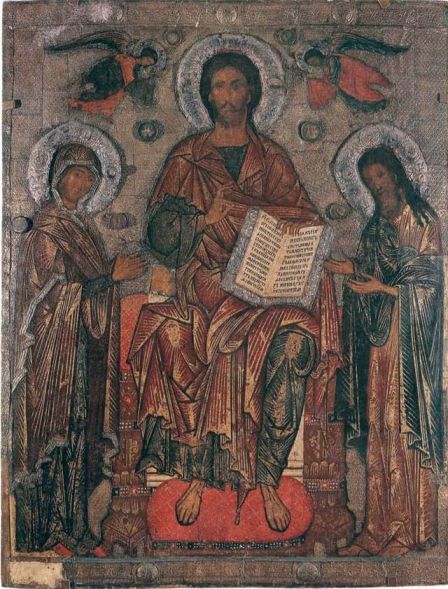

Вторым важнейшим памятником русской рукописной иллюстрации, в котором русская традиция впитала приемы византийской живописи второй половины – конца XIII в., является комплекс иллюстраций к списку Хроники Георгия Амартола (РГБ). Это византийское сочинение, излагающее историю человечества с библейских времен, было составлено в IX в., а в XI в. в Киеве, как предполагается, переведено на славянский язык. Перевод лег в основу русских копий, одна из которых была исполнена в Твери. В тексте помещены многочисленные миниатюры в прямоугольных рамочках, изображающие различные события библейской истории, а близко к началу, на развороте друг против друга помещены две большие миниатюры-фронтисписы. На левой (илл. 259) изображен Христос на престоле, с раскрытым Евангелием (текст о Христе-свете, Ин.8:12), а по сторонам – тверской князь Михаил Ярославич (ум. В 1319 г.) и его мать Ксения (Оксиния, ум. В 1313 г.). Оба они обращают молитвенные жесты ко Христу. На соседней миниатюре (илл. 260) представлен автор сочинения, византийский монах Георгий, занятый составлением своего текста.

259. Спас на престоле, с предстоящими тверским князем Михаилом Ярославичем и его матерью княгиней Оксинией. Миниатюра Хроники Георгия Амартола. Первая треть XIV в. РГБ

260. Монах Георгий, составляющий Хронику. Миниатюра Хроники Георгия Амартола. Первая треть XIV в. РГБ

Обе миниатюры содержат многочисленные приметы сходства с византийским, а отчасти и с русским искусством конца XIII в. В первой миниатюре это внушительные фигуры, массивные закругленные драпировка одежд Спасителя (местами они словно пытаются образовать стилизованные спирали, как в искусстве «позднекомниновского маньеризма»). Округлый, объемно вылепленный лик Христа, с крупными чертами (он чем-то напоминает лик Спаса в «Преображении» из росписи 1290-х годов в церкви Св. Николы на Липне близ Новгорода) имеет спокойное, чуть скорбное выражение. Архитектурный фон с куполком и башенками по сторонам – еще плоскостный, но уже отличающийся от фонов в комниновском искусстве непринужденностью очертаний и композиции. Он напоминает архитектурные фоны в сценах жития св. Димитрия в храме Метрополии в Мистре, Греция, 1270-х – 1280-х гг. Во второй миниатюре – это спокойная, объемно трактованная фигура монаха Георгия, его пространственно переданная поза. Особенность этой миниатюры – преобладание антуража, а не господство фигуры: обильные, хотя и плоскостно трактованные архитектурные сооружения и занавеси, массивная трехлопастная арка, обрамляющая сцену. Обе композиции, монументальные, импозантные и спокойные, органично сочетают наследие русского искусства XIII в., торжественного и величавого, с мотивами византийской живописи позднего XIII в. Исходя из стиля и на основании исторических соображений, миниатюры тверской Хроники Георгия Амартола можно было бы датировать временем перед 1294 г., то есть до того как князь Михаил женился и мог бы быть изображен уже не с матерью, а с женой. И лишь отмечаемые палеографами особенности почерка заставляют отнести манускрипт к XIV в. Очевидно, в тверской культуре достаточно долго сохранялась та художественная концепция, которая успела сложиться там уже в период строительства и украшения Спасо-Преображенского собора 1285–1290 гг.

Памятники Новгорода

Новгород, в сравнении с регионами Северо-Восточной Руси, имел более прочный и ненарушенный запас культурной традиции. Энергичные новгородские архиепископы возглавляют быстро возродившуюся строительную деятельность. Одни храмы ремонтируются, другие возводятся заново, как и монастыри – внутригородские и пригородные. Ведутся работы и в новгородском Детинце: в 1302–1305 гг. обновляется большая Борисоглебская церковь неподалеку от Св. Софии, а в 1290–1310-х гг. на воротах Детинца строятся четыре надвратные церкви – своеобразная разновидность русских храмов. Новгородцы совершают паломничества в Константинополь, укрепляют связи с монастырями горы Афон. Их интересует не только обустройство самого Новгорода, но и культурная деятельность на территории северных владений, в районе Ладожского и Онежского озер, Беломорского побережья. В этих отдаленных местах, с разбросанными на большом расстоянии друг от друга деревянными церквами, с деревенскими часовнями, теперь основываются значительные монастырские обители, несущие духовное просвещение в эти края.

Большую активность в организации духовной и культурной жизни Новгорода и его земель проявляли архиепископы Давид (1309–1325), а чуть позже – Моисей (1325–1330, 1352–1359) и Василий (1331–1352). Заслуги архиепископа Моисея описаны в его Житии, а об архиепископе Василии известно даже, что он сам был иконописцем.

Развитие новгородской живописи в первой половине XIV в. совпадало по общей схеме с той картиной, которую мы наблюдали в Москве и в Северо-Восточной Руси. Сначала появляются единичные произведения, свидетельствующие о возобновлении русско-византийских контактов (возможно, путем использования новых образцов или благодаря приезду отдельных мастеров). Затем приглашаются и целые группы византийских живописцев. Вырисовывается своеобразный художественный слой, где переплетается местное и византийское, где палеологовские мотивы получают совсем особую локальную интерпретацию. Одновременно существует искусство архаического, народного плана.

Однако по общему характеру и по деталям развития новгородская живопись оказывается глубоко своеобразной. В ней сохраняется героический тон, высокий накал эмоций, сила и активность воздействия. Живопись Северо-Восточной Руси имеет больше полутонов, поэтичности, задумчивости и размышления. Между тем, новгородская живопись наделена ошеломляющей стремительностью впечатления и несокрушимой твердостью формы.

Среди новгородских произведений первой трети XIV в. есть яркие, хотя и разрозненные примеры нового, византинизирующего искусства. Один из них – лик св. Георгия в большой иконе XII в. из Юрьева монастыря, поновлявшейся в XIV в. (ГТГ, илл. 261). Сохранив рисунок фигуры, мастер XIV в. переписал лик. Он использовал слои первоначальной живописи лишь в качестве нижнего, основного тона, поверх которого он так положил яркую розоватую карнацию и белильные световые блики, что лик юного святого приобрел небывалую ранее в новгородской живописи объемность, словно ожил под скользящими лучами света и получил выражение сосредоточенной, волевой решимости. Вероятно, в первой трети XIV в. были написаны и две иконы «народного» художественного пласта, с фигурами на одной из них – апостола Петра или богоотца Иоакима, а на другой – неизвестной преподобной (или Анны?) (Национальный музей в Стокгольме, илл. 262), обе на красном фоне. Вероятно, они служили створками какого-то складня-триптиха, средник которого до нас не дошел. Неподвижные фигуры написаны в традициях русской живописи XIII в., тогда как лики, с их выражением задумчивости и скользящими пятнами света, обнаруживают воздействие новой, складывающейся на Руси культуры.

261. Св. Георгий. Деталь иконы. Живопись первой трети XIV в. на иконе XII в. из новгородского Юрьева монастыря. ГТГ

262. Апостол Петр (?) и неизвестная преподобная. Створки складня-триптиха. Первая треть XIV в. Стокгольм, Национальный музей

Такая же «инкрустация» нового стиля в традиционную структуру содержится в одной из миниатюр Псалтири собрания Хлудова, ГИМ, Хлуд.3. Эта роскошная рукопись, заказанная неким новгородцем Симоном, во второй четверти XIV в., украшена многочисленными миниатюрами в тексте, иллюстрирующими тот или иной псалом, и двумя более или менее обычными выходными миниатюрами. Одна изображает царя Давида, играющего на музыкальном инструменте в окружении других музыкантов (илл. 263), а другая – его же, но в образе автора, пишущего сидя, у столика (илл. 264). В первой миниатюре пояснительная надпись гласит, что «Давид царь составляет Псалтирь» (то есть сочиняет ее текст), а в другой – что он «пишет» Псалтирь, то есть записывает текст. И текстовые, и выходные миниатюры построены плоскостно и симметрично, с яркой раскраской, и отличаются от произведений XIII в. лишь подвижностью поз, сухостью бесплотных фигур, игрой стилизованных линий и остротой контуров.

263. «Давид царь составляет Псалтирь». Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

264. «Давид царь пишет Псалтирь». Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

Перед двумя обычными выходными миниатюрами находится еще одна – «Явление Христа женам-мироносицам» (илл. 265), заслуживающая специального внимания. Она могла быть помещена перед кодексом Псалтири как напоминание о воскресении Христа, либо как намек на ктиторскую композицию: обозначены имена припавших к ногам Спасителя жен: «Марфа и Мария, сестры Лазоревы», и одна из сестер могла быть святой покровительницей знатной женщины из семьи заказчика. Эту миниатюру писал другой мастер, не тот, что исполнил остальные выходные миниатюры. Если симметричная, плоскостная композиция, застывшие фигуры мироносиц, яркие цветовые плоскости роднят ее с другими иллюстрациями кодекса, то фигура Христа дана в более свободной и гармоничной позе. Главное же новшество – в трактовке лика Спасителя, с тонко градуированным рельефом, некрупными чертами, скользящим светом и богатством оттенков жизни.

265. Явление Христа женам-мироносицам. Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

Свое особое место в общей картине русской живописи первой трети XIV в. занимают псковские росписи собора Снетогорского монастыря (ок. 1313 г.) (см. ниже), которые со всей наглядностью показывают, как в рамках наступившего нового столетия продолжают жить традиции монументального и величественного искусства XIII в., давая художникам мощные творческие импульсы.

Живопись 1330–1350-х гг.

В византийской живописи после Палеологовского Ренессанса первой трети XIV в., как показала О.С. Попова, наступил этап, когда ренессансные идеалы утрачивают свое значение, композиции теряют гармонию, образы приобретают остроту и напряженность. Русская живопись, как мы видели, не была затронута палеологовским ренессансом, в первой трети века русские художники осваивали и по-своему интерпретировали традиции XIII в. Однако и на Руси 1330–1350-е гг. оказались особым этапом. Знакомство с византийским искусством приобретает более последовательный характер, в крупнейшие русские центры относительно регулярно приглашаются византийские мастера. Тем не менее, русская живопись сохраняет собственное лицо. Ее особенности сказываются в большей массивности форм, повышенной яркости цвета, схематизации структуры и традиционной для русской живописи большей душевной открытости. Присущее русским произведениям первой трети века эпическое начало начинает ослабевать, уступая место нарастающему внутреннему напряжению.

Ведущими центрами в политической и культурной жизни Руси стали в это время Москва, вытеснившая с первых ролей древний город северо-востока – Ростов, а на северо-западе – Новгород. Именно в этих городах с наибольшим размахом разворачивается строительство каменных зданий.

Москва

В Москве после каменного Успенского собора 1326–1327 гг., явившегося осуществлением замысла митрополита Петра и князя Ивана Даниловича Калиты, князь продолжает начатую программу при полной поддержке митрополита Феогноста (1328–1353). В 1329 г. строится церковь Св. Иоанна Лествичника (предшественница храма с колокольней «Иван Великий»), в 1330 г. – церковь Спаса Преображения на княжеском дворе, в самой старой части Московского Кремля, у Боровицких ворот, то есть близ впадения реки Неглинки в Москву, в 1333 г. возводится церковь Архангела Михаила (впоследствии ее сменил ныне существующий Архангельский собор), а в 1340 г. строится храм Богоявленского монастыря на посаде, за пределами кремлевских стен.

В 1340-х гг., судя по известиям письменных источников, над росписью этих храмов с невероятной интенсивностью работают художники-монументалисты. Формулировки московских летописей очень точно отражают ситуацию: одни мастера – это приезжие греки, другие – русские ученики греческих мастеров, а третьи – независимые русские. В 1344 г. греческие мастера, приглашенные митрополитом Феогностом, расписали Успенский собор. В том же году приступили к работе русские мастера Захария, Иосиф и Николай с помощниками, нанятые князем Семеном Ивановичем для росписи храма Архангела Михаила (окончена в 1346 г.). В 1345–1346 гг. другие русские мастера, «русские родом, но ученики греков», приглашенные княгиней Анастасией, женой князя Семена Ивановича, расписали придворную церковь Спаса Преображения. В 1346 г. окончена и роспись церкви Иоанна Лествичника. Летопись не сообщает, когда и кто начал эту роспись. Поскольку две артели в 1346 г. уже были заняты росписью других храмов, то третья, работавшая в церкви Иоанна Лествичника, могла быть той греческой группой, которая после окончания работы в Успенском соборе осталась свободной.

От этой строительной и художественной эпопеи не осталось ни росписей, ни самих зданий. Лишь единичные, разрозненные иконы и миниатюры позволяют составить представление об искусстве Москвы и окружающих ее земель 1330–1350-х гг.

Важнейшим памятником московского искусства этого времени является Сийское Евангелие апракос 1340 г. (ГРМ, БАН), написанное и украшенное в Москве по заказу князя Ивана Калиты для одной из церквей на далеком Севере, на Двине. Северные края, где до тех пор имели влияние лишь Ростов и отчасти Новгород, осваивались Москвой весьма энергично, в том числе и путем богатых вкладов. все в миниатюрах Сийского Евангелия необычно, начиная с выбора сюжетов. Представлены не четыре евангелиста и не нарративный евангельский цикл, а только две сцены, которым придано, тем самым, ключевое значение. В начале, перед Чтениями на Пасху, был помещен лист с «Поклонением волхвов» (он был вырезан и попал в ГРМ, илл. 266), а ближе к концу, перед началом Чтений Страстной недели, располагается миниатюра «Прощание Христа с учениками» (БАН, илл. 267). Тем самым, начало и конец земной жизни Христа обозначены в виде мини-цикла, своего рода диптиха, где акцент сделан на темах встречи Христа с человеческим родом и прощания с ним. Сходно построение обеих миниатюр: справа на фоне здания – Христос, слева – приближающаяся и поклоняющаяся группа людей. В первой миниатюре представлена встреча воплотившегося Логоса; развитая архитектура и яркие узорные одежды придают композиции праздничный облик. Во второй миниатюре изображено прощание, скорбь, приятие благодатного завета. Отсюда – иные позы и другой колорит, прижатые к груди и простертые вперед руки апостолов, их скорбные лики и напряженно скошенные глаза. Здание, на фоне которого стоит Спаситель, имеет не только символический смысл (это храм, где черный проем напоминает о теме Христа – двери), но и композиционный, поскольку он обрамляет фигуру Христа, отделяя Его от мира апостолов.

266. Поклонение волхвов. Миниатюра Сийского Евангелия. 1340 г. ГРМ, Др. гр. 8

267. Прощание Христа с учениками. Миниатюра Сийского Евангелия. 1340 г. БАН, Археогр. комиссия, № 189

В обеих миниатюрах очевидны приемы палеологовского искусства – в объемности форм, очертаниях построек, обилии цветных рефлексов на одеждах. Но в них еще очень сильны реминисценции монументального стиля предшествующего столетия: формы массивны, фигуры малоподвижны. Цвет в миниатюрах Сийского Евангелия ярок, положен местами в виде широких ровных плоскостей, а это, наряду с крупными формами, вместе с общим впечатлением монументальности, является наследием живописи Ростова, без которого Москва не могла обойтись.

Миниатюры Сийского Евангелия показывают, какой была живопись Москвы до приезда «греков митрополита Феогноста»: ее уже коснулись палеологовские новации, но общая стилистическая окраска зависела от местного наследия, от искусства Ростова и его живописной школы, питавшей Москву.

Другие произведения могут быть отнесены к искусству Москвы лишь условно. Это две иконы в Успенском соборе Московского Кремля, привезенные туда из неизвестных нам храмов и не имеющие между собой конкретного стилистического сходства. Первая из них – «Троица Ветхозаветная» (илл. 268–270). Вероятно, она попала в Успенский собор Московского Кремля из какого-либо храма Ростовской земли, а может быть и из монастыря московского круга: почитание Св. Троицы на Руси во второй четверти – середине XIV в. было активным, в это время разворачивалась деятельность преподобного Сергия Радонежского. Между тем, схематичная аналогия своеобразной иконографии кремлевской иконы обнаруживается в Новгороде (на «Четырехчастной» иконе начала XV в. из Георгиевской церкви в ГРМ). Поздняя живопись, к сожалению, сохраняющаяся на большей части иконной поверхности кремлевской «Троицы», повторяет первоначальную композиционную схему, что хорошо видно по двум раскрытым «окнами – голове правого ангела и фигуре Сарры (справа внизу).

268. Троица Ветхозаветная. Вторая четверть XIV в. Под записью Тихона Филатьева 1700 г., с частичными раскрытиями. Успенский собор Московского Кремля

269. Праведная Сарра. Деталь иконы «Троица Ветхозаветная». Вторая четверть XIV в. Успенский собор Московского Кремля

270. Ангел. Деталь иконы «Троица Ветхозаветная». Вторая четверть XIV в. Успенский собор Московского Кремля

Внушительность композиции создается крупными фигурами ангелов, редкой формой круглого стола-«трапезы», который как бы раздвигает фигуры и придает композиции нагруженность, заполненность, а также роскошными золотыми креслами ангелов и яркими ангельскими одеждами с крупными золотыми рефлексами. Тема торжества, триумфа, красоты и великолепия небесного мира была ведущей темой русского искусства еще в предшествующем столетии. Теперь, в новых исторических условиях, эта тема получает более тонкое, эмоционально нюансированное воплощение. Нежный лик правого ангела кажется светящимся.

Поднятые крылья ангелов, напоминающие изображения античной Ники, дополнительно акцентируют тему триумфа, а колонны кресел, возможно, напоминают о семи столпах Божественной Премудрости (изображено восемь колонн, но одна из них наполовину срезается иконной рамой). Примечательно и соотношение небесного мира ангелов и земного, людского, который представлен Авраамом и Саррой. Оба мира композиционно не разделены, но даны в контрасте масштабов.

В XIV в. В русское искусство начинают возвращаться, через посредство византийских образцов, античные реминисценции. В «Троице» это сказывается и в скульптурной весомости фигур, и в пространственном рисунке фигуры Сарры, в ракурсе мебели, и в замечательной фигурке слуги, закалывающего тельца. Эта сценка в нижней части иконы напоминает изображения Геракла или Самсона, побеждающих льва.

При всей масштабности и величии, нарядной красочности и блеске живописи «Троицы», опирающейся на традиции русского искусства XIII и раннего XIV в., в иконе обнаруживаются и легко уловимые новые качества. Сияющий лик правого ангела строится при помощи геометризированных, упорядоченных контуров и схематически выточенных объемов, а скорбный лик Сарры еще дальше ушел от классических образцов из-за маленького, скошенного подбородка (в лике ангела эта особенность не столь заметна).

Драматическое начало выражено несравненно сильнее в иконе «Спас Ярое око» (Успенский собор Московского Кремля) (илл. 271), получившей свое индивидуальное название в XVIII в. Это произведение по своей иконографии идентично «Спасу» с оплечным изображением, первой трети XIV в., хранящемуся в том же храме. Очевидно, обе иконы являются репликами одного и того же оригинала (возможно, домонгольского), который до нас не дошел. Композиция иконы «Спас Яpoe око» проще, более раннего памятника с той же иконографией, изображение слегка уменьшено в сравнении с иконным полем, рисунок плеч симметричен, в построении лика большая роль отведена «струящимся» линиям и силуэту. Скорбность выражения лика увеличивается благодаря утрированному рельефу, морщинистому лбу, тревожащему контрасту зеленых и коричневых теней с ярко-красными губами. Внимательная участливость в выражении лика ассоциируется с одной из важнейших граней русской иконной традиции. Своим драматизмом икона родственна образам новгородского искусства.

271. «Спас Ярое око». Середина – третья четверть XIV в. Успенской собор Московского Кремля

Ростов

Живопись Ростова, несмотря на утрату этим городом ведущей культурной роли в Северо-Восточной Руси, продолжала рождать яркие и незаурядные произведения, в которых усилившаяся провинциальность формы искупалась искренностью и действенностью образа. «Богоматерь Толгская» (так называемая «Толгская Третья») (ГРМ, илл. 272) отличается по иконографии от двух предшествующих икон из того же монастыря: Младенец не привстает на руках Богоматери. Редкая особенность этой иконы – розовый гиматий Христа, который образует крупные вьющиеся складки и, главное, проложен между соприкасающимися щеками Богоматери и Христа, благодаря чему подчеркивается символика гиматия, напоминающего своим цветом об искупительной жертве Спасителя. Истоки стиля иконы ГРМ поддаются четкому определению: это иконопись Ростова, с ее плотной фактурой, розоватой карнацией, яркими румянами на щеках. Утрированно широкий силуэт Богоматери, скорбные лики, сочетание темно-синего и кораллово-розового с серебряным фоном – все это создает эффект тревожной напряженности.

272. Богоматерь Умиление Толгская («Толгская Третья»). Первая половина – середина XIV в. ГРМ

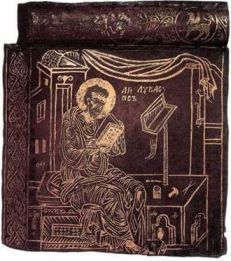

В Ростове, как можно предположить, продолжали украшать рукописи миниатюрами, что, ввиду элитарности этого вида искусства, свидетельствует о сохраняющейся значительности этого художественного центра. Так называемое Оршанское Евангелие (Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, институт рукописей, инв. ДА 555 п) было написано и украшено орнаментом в ростовской книгописной мастерской еще во второй половине XIII в., а на листах для миниатюр, остававшихся свободными (видимо, из-за нехватки художников в те тяжелые времена) изображения были исполнены позднее – судя по стилю, лишь приблизительно во второй четверти XIV в. Могучие фигуры евангелистов (илл. 273) сохраняют родство с образами XIII в., но детализированные контуры, размашистые игольчатые пробела, острые и напряженные взгляды ясно указывают на более позднее, «палеологовское» время создания этих композиций.

273. Евангелист Лука. Миниатюра Оршанского Евангелия. Вторая четверть XIV в. Киев, Национальная Библиотека Украины имени В.И. Вернадского, институт рукописей, инв. ДА 555 п

Иконы Ростовского Севера

В живописи Северо-Восточной Руси существовал еще один слой, наиболее своеобразный и даже экзотический. Это иконы из далеких северных деревень и небольших монастырей, расположенных на землях, которые находились под церковным и культурным влиянием Ростова, а отчасти и Москвы. Произведения из северных земель и раньше отличались от памятников крупных центров, в частности, из самого Ростова, но разница не была столь контрастной. Между тем, в искусстве приблизительно второй четверти – середины XIV в. происходит поляризация художественных признаков, оформляется принципиальное различие между искусством центра и живописью периферии, что зависит, вероятно, от развития провинций и, может быть, от появления там собственных иконописцев.

В стиле северных икон видна не только зависимость от традиций крупных центров, но и совсем особая их интерпретация, необычайная искренность, непосредственность, трогательность – качества, искупающие упрощение художественных приемов. В этом отношении произведения из северных областей Ростовской епархии родственны памятникам из северных провинций Новгорода, но слегка отличаются своим колоритом, с относительно частым использованием голубых оттенков, а также смягченностью образа.

Северные художники любили четкие, геометрические композиции, в которых контуры приобретают строгость геральдики. Таковы иконы «Спас Нерукотворный; Христос во гробе» из погоста Княжостров на Северной Двине (Архангельский музей изобразительных искусств, илл. 274) «Спас Нерукотворный» из села Новленское (по дороге из Яpoславля на Вологду), ГТГ (илл. 275), середины – второй половины XIV в. Не только св. Мандилион, с его узелками и острыми концами, но и сам лик Христа и пряди Его волос прорисованы и моделированы с идеальной симметрией. Это придает образу силу и твердость, не мешая его сиянию, свечению, почти ласковости взгляда, который заставляет вспомнить знаменитую византийскую икону «Христос Пантократор», 1363 г., в Эрмитаже.

274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе. Первая половина XIV в. из погоста Княжостров на Северной Двине. Архангельский музей изобразительных искусств

275. Спас Нерукотворный. Середина – третья четверть (вторая половина?) XIV в. Из села Новое (Новленское) на реке Ухтоме, Ярославской области. ГТГ

Примитивная икона северной ростовской традиции «Богоматерь на престоле, с предстоящими свв. Николой и Климентом» (Вологодский музей, илл. 276), с ангелами в верхних углах, с точки зрения иконографии восходит к византийским изображениям Богоматери на престоле, часто создававшимся в XIII в. Фигура Богоматери в вологодской иконе –узкоплечая, большеголовая, архаичная, напоминающая деревянные фигуры из крестьянского дохристианского искусства. Концептуальная насыщенность возникает благодаря трактовке фигуры Христа. Это не младенец, а юноша, величественный Логос. Его значительность подчеркнута фронтальной позой, как у тронного Пантократора, и алым гиматием. Он является смысловым центром композиции, Ему поклоняется Богоматерь, фигура Которой служит престолом для Христа (в соответствии с одним из гимнографических уподоблений). К Нему обращены и молитвенные жесты обоих святителей, почитание которых, широко распространенное по всей Руси, на Севере получало дополнительные импульсы, поскольку оба рассматривались как покровители плавающих по рекам и морям, а это было исключительно важно для северных крестьян, рыболовов и путешественников. Обе последние иконы показывают, что вологодские мастера восприняли многие приемы ростовских художников и утрировали их. Художники придали геометрическую твердость ликам, которые стали напоминать маски, и подчеркнули три основных элемента цветовой гаммы – ярко-желтый, синий и красный.

276. Богоматерь с Младенцем на престоле, с предстоящими свв. Николой и Климентом. XIV в. Из церкви Архангела Гавриила в Вологде. Вологодский музей

В иконах из северных областей Ростовской епархии, как это часто бывает в провинциальном искусстве, встречаются редкие иконографические варианты, не сохранившиеся в больших центрах. Такова икона «Сошествие во ад» из селения Пёлтасы в районе реки Ваги (собрание В.А. Логвиненко, Москва, илл. 277), в которой, помимо традиционных для этого сюжета персонажей, внизу изображена сцена борьбы ангелов с Сатаной (его фигура была на срезанной части доски), Вельзевул и персонификация Смерти (все три эти фигуры с соответствующими надписями хорошо сохранились на реплике этой иконы, исполненной чуть позже в XIV в.). В основной части композиции помещена уникальная группа из шести ветхозаветных праматерей, во главе с Евой. Эта иконографическая особенность, основанная на ряде текстов, в том числе на чтениях в Неделю св. отец и Неделю св. праотец перед Рождеством Христовым, была в разных вариантах известна в Москве (икона конца XIV в. из Коломны в ГТГ, илл. 363) и получила распространение в иконах русского Севера, подчеркивая особую жизненную силу женских образов, популярных в народной культуре.

277. Сошествие во ад. Вторая четверть – середина XIV в. Из села Пёлтасы, Вологодской области. Москва, собрание В.А. Логвиненко

Живопись Новгорода

Еще в первой трети XIV в. в Новгород, вероятно, заезжали ненадолго отдельные византийские художники. Они могли быть приглашены, в частности, архиепископом Василием, который в 1320-х годах, до своего поставления на владычество, совершил паломничество в Константинополь.

С конца 1330-х годов процесс впитывания новшеств палеологовского стиля идет более активно. В 1338–1339 гг. работу византийского мастера фиксирует новгородская летопись: грек Исайя с артелью расписывает надвратную церковь Входа в Иерусалим. Заметим, что византийские фрескисты появились в Новгороде на несколько лет раньше, чем в Москве (1344). Не сохранилось ни этих новгородских росписей, ни самого храма. Но, к счастью, до нас дошли другие произведения, созданные этой артелью или их русскими последователями. Таковы, прежде всего, изображения двунадесятых праздников, исполненные около 1341 г. на трех длинных горизонтальных досках для иконостаса Св. Софии, где они находились над архитравом, между двумя центральными столбами. Многое в этих двенадцати сценах (илл. 278) определено палеологовским стилем: разнообразие композиционных ритмов, вариации силуэтов, пространственность композиций, ракурсы фигур и построек, богатая цветовая гамма с обилием рефлексов и переходных оттенков. Однако этим новгородским иконам присуща необычная для византийских произведений плотность и жесткость формы, возникающая благодаря густым малопрозрачным краскам, длинным контурам теней и высветлений на одеждах и другим приемам. Особенность Софийских праздников – и в акценте на общее впечатление от композиции, при незначительной роли ликов. Греческие надписи при каждой сцене заставляют предположить, что двенадцать праздников исполнены приезжими художниками. Мастера были, скорее всего, выходцами не из Константинополя, а из византийской провинции, например, с Балкан. В своем новгородском творчестве они испытали воздействие русской среды, воспроизведя особенности новгородской живописи, присущий ей пафос напряженной, напористой формы.

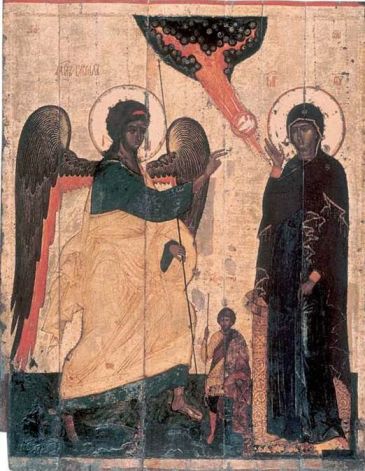

278. Сошествие во ад, Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов, Успение Богоматери. Икона из праздничного ряда иконостаса Софийского собора в Новгороде. Около 1341 г. Новгородский музей

Новые приемы, усвоенные новгородскими мастерами и обеспечившие их композициям богатство ракурсов, пространственность, разнообразие решений, получили в Новгороде популярность. Именно они легко опознаются в миниатюрах новгородского Евангелия ГИМ, Хлуд. 30 (илл. 279), где форма охарактеризована так активно, что каждая фигура, постройка, мебель выглядит словно сгусток массы, наполненный внутренним напряжением и окруженный незримым сиянием, излучением энергии. Композиции этих миниатюр с точностью до малейшей детали воспроизведены на медных, с «золотой наводкой» Царских вратах с изображением «Благовещения» и четырех евангелистов, из собрания Н.П. Лихачева (ГРМ, илл. 280).

279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского Хлудовского Евангелия. 1330-е–1340-е гг. ГИМ, Хлуд. 30

280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с изображением Благовещения и четырех евангелистов. Золотая наводка на меди. 1330-е – 1340-е гг. Из собрания Н.П. Лихачева. ГРМ

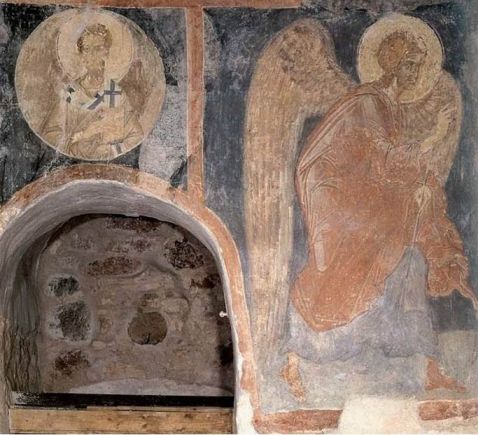

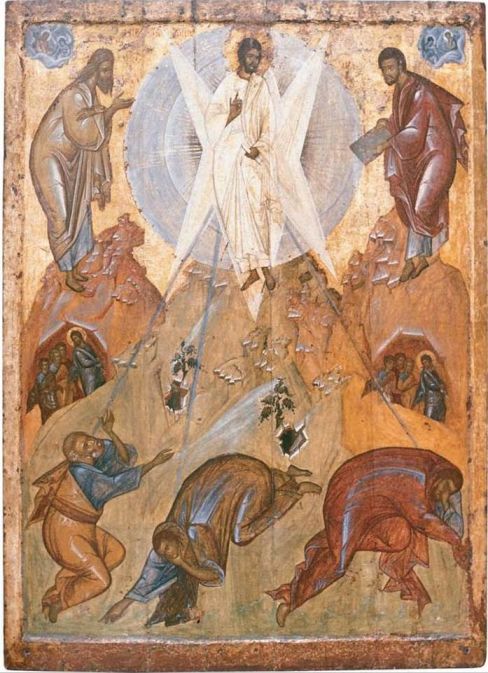

Изделия в технике «золотой наводки», подобные графике или гравюре Нового времени, стали чрезвычайно популярны в Новгороде во второй четверти XIV в., при архиепископе Василии, который воскресил этот вид искусства, достигший на Руси исключительной утонченности уже в конце XII в., когда были созданы две пары храмовых врат в соборе Рождества Богородицы в Суздале (илл. 187–190). В Новгороде в этой технике также исполнялись преимущественно врата, как иконостасные (упомянутые Царские врата в ГРМ), так и храмовые. Традиция была в XVI в. подхвачена Москвой (врата Успенского и Благовещенского соборов, Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме по заказу боярина Дмитрия Ивановича Годунова). Из нескольких, судя по поздним описям, медных врат новгородского Софийского собора сохранились лишь одни, заказанные архиепископом Василием в 1336 г. Это драгоценное изделие так понравилось в XVI в. царю Ивану Грозному, что он приказал увезти двери из Новгорода и поставить в Покровской церкви Александровой слободы, заменив некоторые утраченные пластины. Из новгородских мастеров, работавших над Васильевскими вратами, один был явным приверженцем старины, поэтому его композиции оказываются плоскостными и странно экспрессивными (например, «Крещение»). Другой же мастер умело сочетает палеологовский художественный язык с силой чувств, присущей новгородской культуре (ср., например, «Преображение», илл. 281).

281. Преображение. Пластина Васильевских врат. 1336 г. Из Софийского собора в Новгороде. Покровская церковь в Александровой слободе

На фоне разнообразных опытов новгородского искусства, которое, осваивая новые византийские традиции, с особой любовью подчеркивало плотность и массивность форм, радостно увлекаясь их рельефностью, ракурсами, их обилием и даже нагроможденностью, одиноко выглядит фреска Успенской церкви в Волотове, исполненная в самом конце интересующего нас периода, в 1352 г. Небольшая композиция в алтарной апсиде изображает «Службу святых отцов» (илл. 282). У престола, на котором находятся потир и воздух, стоят два ангела в диаконских облачениях, с рипидами, которые они бережно придерживают кончиками пальцев. За ангелами – святители Иоанн Златоуст и Василий Великий, которые держат развернутые свитки с текстами из литургических служб. Образцом для мастера служило, вероятно, византийское произведение первой трети XIV в. Об этом говорят стройные фигуры, красивые и сосредоточенные лики ангелов, отдаленно напоминающие типы Палеологовского ренессанса. Но художник был, видимо, стар, а может быть и провинциален, его кисть двигалась робко, а почерк был слишком графичен. Когда у заказчиков Волотовской церкви нашлось больше денег, они, призвали в 1363 г. другого художника (вероятно, с помощниками), расписавшего все остальные стены храма. Разрушенный во время Второй мировой войны, памятник сейчас начинает возрождаться, и возникает возможность не только судить о росписи Волотова по старым фотографиям и копиям, но и увидеть, хотя бы частично, сами фрески, включая остатки первоначальной аспидной композиции.

282. Служба святых отцов. Фреска апсиды Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1352 г.

В силу особенностей социальной структуры Новгорода, там, как нигде более, был силен низовой, народный культурный слой. На протяжении всего XIV в., а более всего в первой его половине, в Новгороде создавались иконы, совершенно не затронутые новыми веяниями. Мастера таких икон были свято преданы художественным нормам XIII в.: они любили простые геометризованные формы, ярко раскрашенные плоскости, выразительные жесты угловатых фигур, недвусмысленно передававшие простую и ясную идею. Это архаическое искусство не имеет никаких следов античной традиции, всегда ощущавшейся в искусстве византийской ориентации. Но оно подкупает пафосом, почти космическим размахом, выразительной силой сверкающих взглядов. Неподвижные фигуры в иконах такого типа иногда напоминают деревянную скульптуру, восходящую к традиции дохристианского периода.

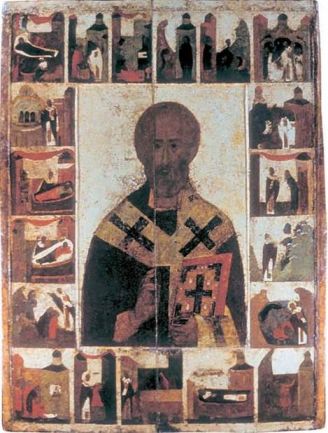

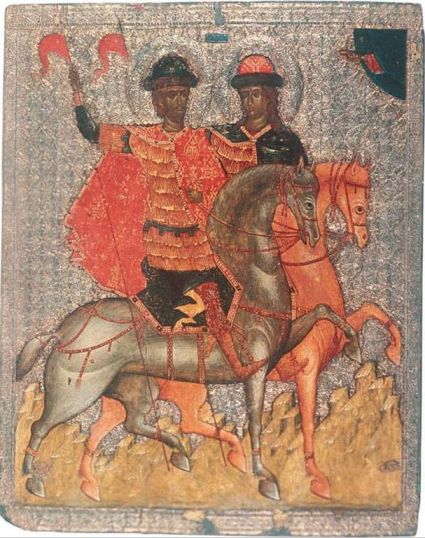

Культура простонародного плана не случайно проявила себя именно в иконах: фрески и книжные миниатюры принадлежали к искусству относительно элитарному, тогда как иконопись существовала как при архиепископском дворе, так и в провинции, в отдаленных монастырях Севера, где монахи были выходцами из простых крестьян. Среди икон «народного» слоя наиболее часто встречаются изображения отдельных святых или их групп, иногда в окружении сцен их жития и деяний. В иконе из села Озерёво, ГРМ (илл. 283), св. Никола представлен вместе с Христом и Богоматерью, вручающими ему епископские инсигнии, а также со св. врачами-бессребрениками Козьмой и Дамианом. В житийных сценах, исполненных яркими красками, с контрастами красного, синего и белого, обращают на себя внимание жесты: у св. Николы – повелительные, благословляющие, а у других людей – жесты послушания и молитвы. Иконописцы, работавшие в народном ключе, варьировали свои художественные средства: так, мастер иконы «Чудо Георгия о змие, с житием», ГРМ (илл. 284) довольствуется простым рисунком с раскраской. Симметричные, статичные композиции его иконы внушают мысль о вечности подвигов св. Георгия и героизме его мучений, которые оставляли его неуязвимым благодаря небесному покровительству. Характерная особенность этого искусства – пространные надписи; им уделяется больше внимания, чем обычно в православном искусстве, которое всегда считало необходимым при помощи надписи подчеркнуть истинность и святость изображения. В иконе св. Георгия не только описано действие в каждой сцене, не только обозначены имена Георгия и спасенной принцессы («Елисава»), но даже около башни указано название города («Ракли», то есть Гераклея), а также назван дракон («змия»).

283. Св. Никола, с житием. Первая половина XIV в. из погоста Озерёво, Ленинградской области. ГРМ

284. Чудо Георгия о змие, с житием. Первая половина XIV в. Из собрания М.П. Погодина. ГРМ

Искусство народного типа не определяло в XIV в. лица новгородской культуры. Но оно занимало прочные позиции и стало как бы носителем традиции, именно оно сохранило всю силу живого и красочного новгородского творчества, столь ярко себя проявившего в предшествующем столетии. Дожив до XV в., оно слилось там с палеологовской традицией, соединив свою прямолинейную убедительность с ее гибкостью и утонченностью.

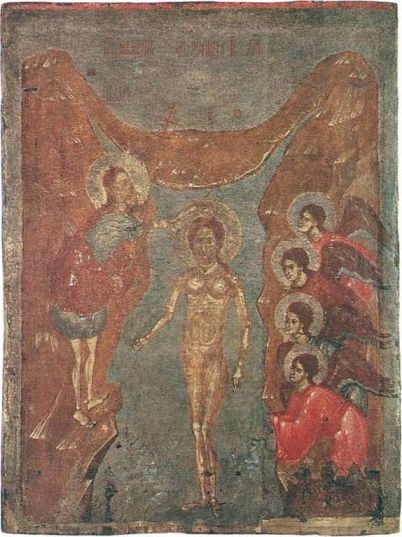

Псковские фрески и иконы первой половины – середины XIV в.

Псков уже в конце XIII в. и особенно в первой половине XIV в. в культурном отношении оказался обособленным от Новгорода, поскольку именно на долю Пскова выпала тяжелая ноша борьбы с литовцами и немцами. Псков оказывается своеобразным городом-крепостью, достаточно замкнутым не только в военном и политическом, но и в культурном отношении. Этот фактор во многом предопределил самобытность псковской культуры, развитие которой имело свою логику и не всегда совпадало с последовательностью общевизантийских художественных процессов. В то же время, этот же фактор существенно затрудняет датировку многих псковских икон, в интерпретации которых в науке существует много различных точек зрения. Возводящиеся в первой половине XIV в. церкви ориентированы на местные образцы, а живопись развивается исключительно своеобразно. Обнаруживая несомненное сходство с некоторыми произведениями византийского круга XIII–XIV вв., псковская живопись этого периода демонстрирует стихийную силу и своеобразие псковской культуры, подпитываемой местными художественными традициями, которые энергично формируются уже с конца XIII столетия.

Первым памятником русской монументальной живописи, созданным в XIV в., оказываются росписи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове. Снетогорский монастырь, основанный псковским князем Довмонтом в излучине реки Великой в середине XIII в., к началу XIV в. был главным монастырским центром Псковской земли, поэтому неудивительно, что одна из первых каменных церквей Пскова появляется именно здесь. В 1310 г. возводится собор, а в 1313 г. он украшается фресками. Росписи сохранились фрагментарно, поскольку на протяжении своего существования собор неоднократно горел, перестраивался, а фрески забеливались. Тем не менее, до наших дней дошло более половины всего декора, что позволяет составить отчетливое представление и о системе декорации, и об иконографии фресок, и об их художественных особенностях.

При первом ознакомлении с этими фресками создается впечатление архаичности и даже копийности программы, ориентированной на систему декорации XII в., и в первую очередь собора Мирожского монастыря. Однако пристальный анализ позволяет увидеть в иконографии этих росписей злободневность и созвучие общим тенденциям эпохи. Составители программы, используя многие традиционные сюжеты, дополняют их новыми иконографическими мотивами, которые разрабатываются в византийском искусстве именно в эпоху Палеологов. Такое соединение традиционности и свежести мышления, знания древних образцов и использования нововведений эпохи создает тот неповторимый иконографический язык, который во многом определит своеобразие псковской иконописи последующих столетий. Не случайно в XVI в. псковские мастера не раз выступали в роли законодателей русской иконографии.

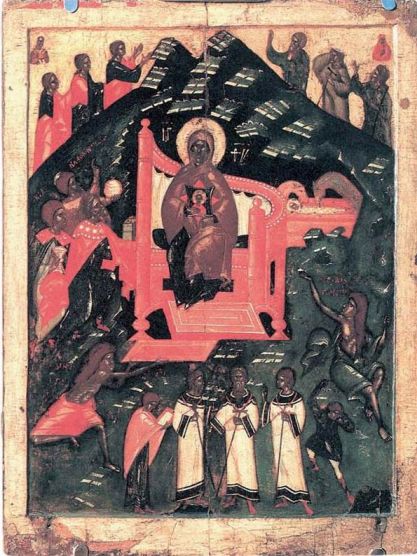

Ключевые элементы росписи демонстрируют обращение к образцам XII в., когда в декоративный программах преобладали сложные догматико-повествовательные сюжеты. Таково, прежде всего, купольное «Вознесение» (илл. 285), в котором доминирует огромная фигура Христа, восседающего на радуге и несомого шестью ангелами (остальная часть композиции не сохранилась). Основная часть алтаря отведена под двухъярусный фронтальный чин святителей епископов, в чем также видна дань новгородско-псковской традиции домонгольского периода. Однако верхняя зона росписи алтарного пространства дает нам совершенно неожиданный вариант декорации, сюжет которой, несмотря на фрагментарную сохранность, все же поддается реконструкции. В конхе представлена тронная Богоматерь с Младенцем и двумя поклоняющимися архангелами (илл. 286). Уникальна поза Богородицы: левой рукой Она придерживает юного Христа, сидящего на Ее колене, а правую руку отвела вверх в сторону в указующем жесте, который направлен на свод алтаря, где был изображен Христос во славе, в том облике, в котором Он являлся ветхозаветным пророкам – в белых одеждах, восседающим на троне херувимском, в окружении четырех существ – символов евангелистов. Таким образом, Богоматерь, указывая на Него рукой, со свойственной псковскому искусству чуть прямолинейной простотой, как будто говорит: Бог ветхозаветных теофаний, являвшийся пророкам в облике грозного Судии, ныне воплотился в образе Младенца, грядущего спасти человечество.

285. Вознесение Господне. Фреска купола собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

286. Богоматерь с Младенцем. Фреска алтарной конхи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

Верхняя зона подкупольного креста отведена под традиционные сюжеты. Паруса занимают фигуры евангелистов с их символами, на подпружных арках расположены фигуры первосвященников, а композиции сводов и люнетов посвящены событиям евангельской истории. Повествование, начинаясь на восточном склоне южного свода, охватывает события «Сретения», «Крещения», «Воскрешения Лазаря» (илл. 287), «Сошествия во ад» и «Распятия». Однако главная тема росписей основного объема – это прославление Богоматери, Которой посвящен храм. изображение храмового праздника – «Рождества Богородицы» расположено в среднем регистре южного рукава креста, на своем традиционном месте, справа от алтарной арки, открывая распространенный цикл сцен, посвященных Богородице. Рядом с «Рождеством» находится «Введение во храм», живо напоминающее сложные композиционные построения палеологовской эпохи (илл. 288). Далее повествование распространяется на южную и западную стены, где разворачиваются события «Рождества Христова», начиная с «Переезда в Вифлеем» и вплоть до «Поклонения волхвов», которое является частью сюжета, иллюстрирующего рождественскую стихиру «Что Ти принесем, Христе» («Собор Богоматери»). В северной части собора расположен подробный протоевангельский цикл, в который включены сцены Акафиста Богоматери, а также «Покров» – один из древнейших примеров этой композиции. Завершается богородичный цикл огромным облачным «Успением», которое своей иконографией, расположением и размерами – а оно занимает всю северную стену – повторяет несохранившуюся фреску конца XI в. из Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

287. Воскрешение Лазаря. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

288. Введение во храм. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 6лиз Пскова. 1313 г.

Чрезвычайно показательным для характеристики памятника оказывается цикл сцен «Страшного Суда» в западной части собора. Эта композиция, выходя за рамки чисто византийской традиции, во многом опережает свою эпоху и предопределяет своеобразие русской иконографии «Страшного Суда» позднего средневековья. Здесь присутствуют и уникальные для своего времени сюжеты. Это – фигура Моисея, обличающего иудеев (илл. 289) (изображение основано на тексте Жития Василия Нового – одного из главных литературных источников для Страшного суда); подробная иллюстрация видения пророка Даниила, куда включены изображения Ветхого деньми в окружении престолов и ангелов, вознесение Христа, сопровождаемого Богоматерью, Иоанном Предтечей и ангелами с орудиями страстей, и явление четырех апокалипсических зверей – символов земных царств (илл. 290). Эти сюжеты неизвестны византийской иконографии Страшного Суда, однако многочисленные аналогии снетогорской фреске мы найдем в русской иконографии XVI в., когда тема Второго Пришествия, обретя мощный импульс в эсхатологических настроениях эпохи, станет одной из самых распространении тем русской живописи. Возможно, именно псковская традиция, представленная фреской собора Снетогорского монастыря, оказалась прямым источником для ряда памятников XVI в.

289. Моисей, обличающий иудеев. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

290. Апокалиптические звери из «Видения пророка Даниила». Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

Для характеристики псковского искусства, насыщенного литературными аллюзиями и прямыми обращениями к тексту, весьма типична сцена ада. Огнедышащая геенна здесь заполнена грешниками, которые поименованы многочисленными надписями, некогда буквально испещрявшими все изображение. В точном соответствии с текстом Жития Василия Нового, здесь представлены Арий, Несторий, Македоний, Ориген, Север, Апполинарий и император Диоклетиан. К этому перечню псковские художники добавили Ирода, Иродиаду, Саломею, а также известных им по более близкому историческому контексту Богомила – основателя ереси, распространенной в южнославянских землях, и Святополка Окаянного – старшего сына Владимира Святого, который убил своих братьев Бориса и Глеба, ставших первыми русскими святыми.

Акцентированная иллюстративность живописи, ее программная повествовательность и литературность, проявившаяся в росписях Снетогорского монастыря, отныне станет неотъемлемой чертой псковской художественной культуры. В Снетогорских росписях впервые отчетливо проявилось своеобразие художественного языка Пскова, который, однажды сформулированный, сохранится без принципиальных изменений вплоть до конца XVI в.

В Снетогорском монастыре работала артель, которую возглавлял ведущий мастер, определивший художественный облик ансамбля, тогда как другие фрескисты проявили свой почерк лишь в маргинальных зонах. Главный художник – своего рода самородок-виртуоз, который работает решительно и легко. Он смело, не боясь ошибок, осваивает различные художественные приемы, где-то увиденные им. Его живопись импульсивна и быстра в исполнении, а художественный язык экспрессивен и достаточно прост. Мастер отказывается от сложных цветовых решений или тщательных пластических проработок, свойственных живописи палеологовской эпохи. Однако перед нами отнюдь не упрощенность примитива. В снетогорских фресках парадоксальным образом сочетаются известная наивность и повышенная эмоциональность, виртуозность исполнения и умышленное ограничение художественных приемов, свободное обращение с архитектоническими принципами фресковой декорации и монументальность мышления, литературная повествовательность и догматическая глубина создаваемых образов (илл. 292).

Манера исполнения мастером стандартных деталей постоянно меняется. Так, на «Успении» он использует четыре различных приема письма ликов. Здесь можно увидеть лица, своими зелеными тенями и крупными формами напоминающие образы раннего XII в., и рядом – лики, как бы сотканные многочисленными тонкими лучами, которые расходятся от освещенных участков и своей манерой исполнения более напоминают живопись второй половины XIV в. Мастер свободно компонует фигуры, не страшась ни величественно однообразных статичных изображений («Сошествие Св. Духа») (илл. 291), ни излишне динамичны» постановок («Ангел, свивающий небо»).

291. Сошествие Св. Духа. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

С поразительной легкостью он может поместить рядом крупномасштабные фигуры из «Успения» и почти иконного размера сцены богородичного цикла. И, тем не менее, все это не создает ощущения разностильности или эклектичности, поскольку вся роспись объединена единым духом и темпераментом, отодвигающим на второй план различия в приемах и манерах письма.

Индивидуальность мастера снетогорских росписей в значительной степени воспитана уже на местной художественной традиции. В его рисунке узнается плавность очертаний, отказ от детализации, масштабная значимость крупных форм, свойственные для псковских икон конца XIII в. («Илья пророк» из Выбут, илл. 292), хотя в основе этого явления конечно же лежит провозглашенный палеологовским искусством возврат к скульптурности антикизирующих образцов. За округлостью очертаний в Снетогорских фресках угадывается небывалая внутренняя мощь.

292. Ангел из «Вознесения». Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

Едва ли не главной особенностью снетогорских росписей является их колорит, построенный на сочетании темных сближенных тонов – темно-лиловых и фиолетовых, красной и коричневой охр, оливковой зелени, на фоне которых яркими пятнами смотрятся светло-желтые нимбы, небольшие вкрапления киновари, обильные белые жемчуга, высветления складок и как правило многочисленные сопроводительные надписи. именно эта система колорита, строгого и аскетичного по своей природе, позволяющего создавать эмоционально возвышенную атмосферу напряженной молитвенной сосредоточенности, найдет наиболее полное выражение в памятниках второй половины XIV в., которые будут вдохновлены идеями исихазма. Примечательно, что в византийском искусстве эти тенденции проявились лишь в немногих памятниках конца XIII – начала XIV в., то есть еще до того, как исихазм стал связываться с именем Григория Паламы и получил широкое распространение по всему восточнохристианскому миру. В этом отношении росписи собора Снетогорского монастыря приобретают особое значение, поскольку именно они стоят у истоков художественной традиции, связываемой исследователями с влиянием паламизма и получившей широкое распространение в русском искусстве конца XIV и XV вв.

293. Рай. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

Иконный фонд Пскова первой половины – середины XIV в. немногочислен, и, кроме того, среди исследователей о нем нет единодушного мнения. Открывает иконопись Пскова «Богоматерь Одигитрия» (ПГОИАХМЗ, ныне на реставрации в ВХНРЦ) – икона, созданная еще в конце XIII столетия (илл. 294), но обнаруживающая несомненные параллели с искусством Снетогорских фресок. В образах «Богоматери Одигитрии», как и «Ильи пророка» из Выбут, чрезвычайно трудно уловить местные настроения. Художник мыслит общими категориями, в равной степени характерными для искусства различных регионов. И все же можно отметить усиление конструктивного начала и в написании складок одежд, и особенно в живописи ликов Богородицы и Младенца, которые находят отчетливые параллели во фресках собора Снетогорского монастыря (илл. 292: ангел из «Вознесения»). Эта конструктивная определенность в построении образа останется неотъемлемой чертой псковской живописи последующих столетий.

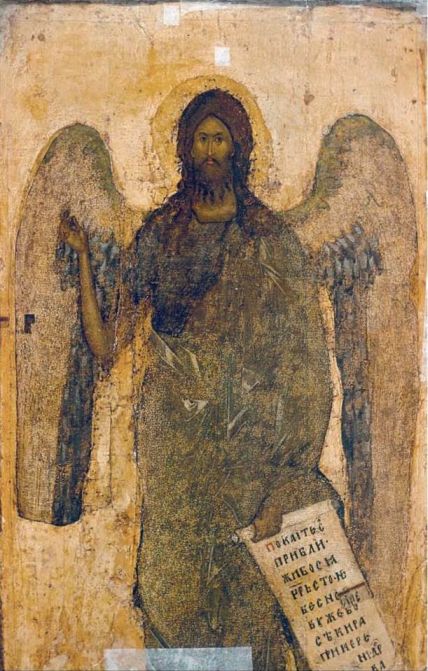

294. Богоматерь Одигитрия. Деталь. Начало XIV в. Псковский музей-заповедник