Отчет по командировке в Палестину и прилегающие к ней страны

Часть 1-я. Иерусалим и его древние памятники

Du bist ein offnes Grab, umringt

von Särgen,

Wie kann ich Dich als Friedenstadt

erkennen?...

Sepp.

Введение к обозрению иерусалимских памятников

Для того, чтобы, при обозрении памятников древнего Иерусалима, не заходить в стороны, необходимо предпослать ему предварительные замечание о характере древнееврейской архитектуры, не вытесненной доселе наукою и представляющей много пунктов сомнительного характера.

Грунт, окружающий Иерусалим, служивший материалом для постройки древнего города, представляет следующие четыре вида камня. 1) Нумулитическую известковую формацию, состоящую из мягкого рассыпающегося камня, сложенного из песка и извести, с примесью время и многих ископаемых веществ, грязно-серого цвета, известную у местных жителей под именем какули. Этот слой, представляющий самый верхний, наносный, позднейший пласт палестинской почвы, по своей ломкости и рассыпчивости, не годится для стен, но употребляется, по крайней мере в настоящее время, для сводов, где требуется не столько крепость, сколько легкость материала. 2) Второй по порядку, первый из основных слоев грунта представляет чисто известковую толщу, без примеси сторонних элементов, отличающуюся необыкновенною твёрдостью. Взятый из этого слоя камень в древних памятниках легко узнать по золотистому цвету, в который он окрашивается от времени и по несокрушимой твердости его углов, в других камнях обыкновенно притупляющихся от времени, но в камнях этого сорта получающих напротив железную твердость. Худшие из этих камней, открытые дождям, иногда представляют более или менее глубокие поры, но тем тверже делаются тогда жилы, соединяющие эти поры. В древности из этого камня делались мечи, топоры и ножи, – отсюда нынешнее название камня миззи острый. Впрочем, в настоящее время, этот материал мало ценен оттого, что, по самой своей твердости, он плохо принимает цемент и часто выпадает из стен, когда кладется небольшими плитами. В древнее же время, когда камни соединялись в стену не цементом, а тяжестью своих собственных масс, это был самый употребительный строительный материал. 3) Третий вид иерусалимского известкового грунта представляет пласт чистого белого цвета, непосредственно следующий за миззи, также не имеющий сторонних примесей, и в отношении плотности представляющий ту особенность, что сокрытый от действия воздуха, он очень мягок, но на воздухе отвердевает и при этом срастается с цементом в одну нераздельную массу. Указанные свойства сделали этот камень самым дорогим в настоящее время и самому сорту камня дали название маляки царский, – хотя, по другому объяснению, такое имя дано потому, что этот именно камень образует так называемые царские пещеры или царские каменоломни в Иерусалиме. 4) Последний вид иерусалимского известняка представляет так называемый мрамор святого креста, по плотности не отличающийся от миззи, но превосходящий его прекрасным розовым цветом, ради которого его употребляли и употребляют на колонны и орнаменты; обшивка Кувуклия гроба Господня, прекрасные коринфские колонны мечети Ель-Акса сделаны из этого местного мрамора. Свое имя он получил от того, что в окрестностях Иерусалима он добывается главным образом недалеко от Крестного монастыря. – К этим четырем фармациям можно прибавить еще незначительные меловые кряжи.

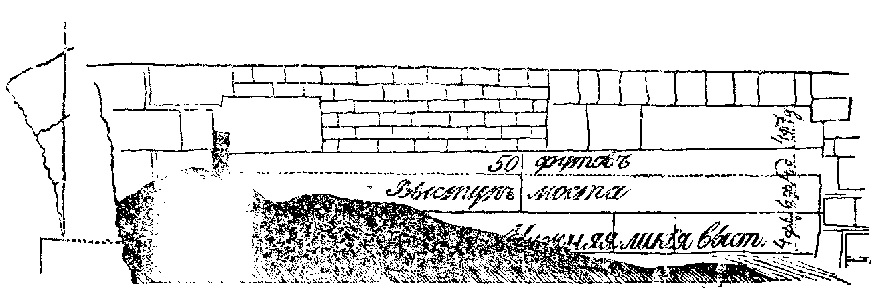

По исследованиям мистера Руперта Джонса, разрез иерусалимских гор: Елеонской, Злого Совещания и др. дает, начиная от вершины горы к подошве, именно следующие отношение слоев: какули в 291 фут толщины, миззи в 71, маляки в 40, наконец по дну Кедронского потока – слой мрамора святого креста неисследованной толщины. Так как таким образом лучший иерусалимский камень сокрыт под корой худших слоев, то древнееврейским строителям нужно было рыться в глубинах земли за материалами для работ и потому древнееврейские каменоломни являются подземельями и пещерами, как каменоломни древнего Рима.

Просим читателя перенестись мыслью на восток от дамасских ворот Иерусалима, по дороге, идущей вдоль северной стены города, где известковая скала, служащая основанием городской стены, представляет отвесную высоту около 35 футов, очевидно обделанную человеческою рукою. Здесь была главная и лучшая по своему материалу маляки из каменоломней древнего Иерусалима. Со времени Иосифа Флавия огромные подземелья этой каменоломни известны под именем царских пещер, может быть вследствие их огромности, так как забранного отсюда материала, судя по величине образовавшихся оттого углублений, по вычислению архитекторов, было бы достаточно для постройки двух Иерусалимов нынешних, а может быть и потому, что строителями, забиравшими отсюда материал, были цари Иудейские. С этих именно пещер должно начаться изучение древнего Иерусалима.

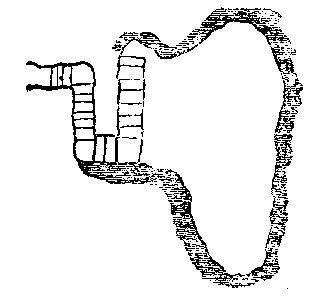

Царские пещеры открываются большим натуральным гротом в 62½ фута ширины, служившим некогда стойлом для овец. Отсюда идет легким спуском длинный низкий натуральный проход 96 футов длины в восточном направлении, упирающийся в большую и очевидно искусственно образовавшуюся камеру, которая у Сеппа называется одним из имен Дантова ада male sacci. Таким образом ломка камня была начата здесь в первый раз (вероятно во времена Соломона) на 159-м футе трудного подземного прохода и на 40-м футе отвесной глубины под уровнем почвы. Это обстоятельство очень важно, в виду того, что кругом Иерусалима много открыто лежащих пластов материала какули и миззи, которым в настоящее время пользуются. Видно, что архитекторы древнего Иерусалима обладали тонким знанием петрологии и брали не первые попавшиеся камни, а тщательно разыскивали таких пластов, которые могли бы дать материал вечный, как говорит Флавий. Кроме того, так как в глубинах земли камень вообще мягче, то, при выборе этой пещеры для ломки камня, может быть имелось в виду облегчить и ускорить добывание камня. Из malle sacci дальнейший ход в царские пещеры идет на юго-восток через наваленные массы мелких осколков и между больших камней, брошенных здесь то на половине, то в начале отделки, с такими свежими следами инструментов, как будто только вчера здесь прекращены работы. Огромные натуральные столбы поддерживают исполинские своды подземелий. Вся длина, неподдающихся описанию проходов каменоломни по прямому пути имеет 846 футов, а ширина колеблется между 1500 и 400 футов. Все подземелья царских пещер в настоящее время приходятся под городом, и именно под мусульманским кварталом Иерусалима. Самый крайний восточный пункт подземелий только на 50 футов не доходит до нынешнего австрийского приюта на страстной улице, так что, таким образом, вся западная часть Вефезды построена на сводах царских пещер.

Рисунок 1. Царские пещеры

Так как во многих местах каменоломни камни, по каким-то обстоятельствам, оставлены неоконченными, то по ним мы можем проследить весь ход работ в каменоломне. Выбивка камней здесь шла правильно по слоям скалы, откраивавшимся квадратами известной величины, смотря по данной архитектурной норме. Именно: выбирался в скале известный слой, большею частью средняя часть слоя, как более плотная и предварительно выравнивалась в виде отвесной стены. В известном пункте этой стены иссекалась во всю толщину слоя поперечная ниша, широкая настолько, чтобы в ней мог поместиться рабочий, когда требовался большой камень, или по крайней мере, чтобы в нее свободно можно было ввести инструмент, когда камень требовался меньший. На известной глубине ниши, всегда соответствующей требуемой широте выбиваемого камня, иссекалась вторая ниша под прямым углом к первой, обыкновенно около 4 дюймов широты, по своей глубине соответствовавшая требуемой высоте камня. Наконец третья ниша выбивалась параллельно первой и должна была соединиться с второю. По окончании этой ниши камень выпадал из своего места. Выбивка дальнейших камней была проще, потому что в них одна сторона была уже обделана при выбивке ниши предшествующего камня. Когда исходил весь данный слой, т. е. собственно пригодная для построек средняя, плотная часть его, брали следующий и т. д. идя всегда в выбирании слоев снизу-вверх. Что здесь работы шли именно в этом порядке, доказывается тем, что в разных местах царских пещер, на высоте 30 и более футов в сводах подземелья висят иссечённые квадраты, держащиеся скалы одною из сторон, тогда как внизу слои выбраны кругом на большое пространство. Судя потому что число ниш, начатых в разных местах каменоломни, бывает обыкновенно пять или шесть, можно думать, что рабочие распределялись по группам из пяти или шести человек. Далее, оттого что, углубляясь в скалу глубже и глубже, выбирали только плотные части слоев, а низкие или поврежденные трещинами оставляли, образовались нынешние проходы в царских пещерах. Брошенная часть слоя представляет теперь колено или выступ, за которым поворачиваете в новое углубление широко выбранного слоя, обратившего на себя внимание высшим свойством камня. Но что особенно удивительно, так это то, что эти работы производились почти в темноте. Хотя в каменоломнях зажигались лампы, копоть от которых доселе можно замечать в особенных малых треугольных нишах (вероятно каждая группа из шести рабочих имела одну лампу); но что значит свет какого-нибудь десятка ламп для необъятного пространства подземелья. Это обстоятельство тем замечательнее, что здесь же происходила вся дальнейшая обделка камней. По Флавию Древн. VШ, 2. 9 здесь не только обделывались камни, но и соединялись в стену (συνδήσαντες ἁρμόσαντες), т. е. положение каждого камня в стене определилось в каменоломне так, что стена выносилась из подземелий готовою.

Остатки древних работ в каменоломнях дают возможность определить также характер инструментов, которыми производились работы. Вообще говоря, при выбивке камней употреблялся в различных видах один двухчастный инструмент, тожественный с нынешним скульпторским долотом или карпелью. Острие карпели иногда прямолинейно и имеет величину одного, двух или трех пальцев, иногда имеет желобчатую форму с выгибами, которых обыкновенно бывает около восьми; иногда они бывают так густы, что на один палец их приходится 4 и 5. Желобчатые карпели употреблялись для предварительной расчистки скалы, а также при обделке камня, выпавшего из ниш, оттого они были шире гладкой карпели, служившей только для отделения камня от скалы. Так как ниши, которыми отделяли камень, часто очень глубоки и узки, то карпели должны были быть длиннее нынешних, что, понятно, затрудняло работу, так как вообще с длинным инструментом трудно обращаться и удар, сообщаемый длинному долоту, ослабевает от самой его длины. Замечательно при этом, что в царских пещерах видно мало следов кирки, которою в настоящее время исключительно выбивается камень. Это объясняется тем, что камни имели здесь особенное назначение и выделывались слишком тщательно и осторожно, между тем кирка дает случайные удары, легко могущие испортить камень, тогда как карпели или долоту, ударяемому молотом, легко можно придавать такую силу удара и в таком направлении, какое требуется. Еще менее употреблялись в каменоломнях еврейских средства аналогичные с нынешним разрывом скал порохом, и состоявшие в том, что в сделанный небольшой разрез скалы вбивался сухой деревянный клин и смачивался водою дотоле, пока, разбухши он расширял расселину и наконец совершенно разрывал скалу. Эти последние средства, заимствованные от египтян, употреблялись не столько в каменоломнях, сколько при проведении дорог. В окрестностях Иерусалима по дороге в Хеврон, и к лавре св. Саввы много видно сломанных этими средствами скал.

Самою трудною работою была не выбивка камней, а перенесение уже приготовленного камня из подземелья до места назначения. Наибольший камень, оставленный необделанным в каменоломне и лежащий в одном из средних отделений, потребовал бы для своего передвижение 50,000 рук, т. е. совокупного усилия всех жителей нынешнего Иерусалима. Судя потому, что на некоторых, приготовленных для передвижения, камнях иссечены с одной или двух сторон небольшие ямины, можно думать, что евреям, как и египтянам, были известны особенные камне-двигательные машины. Притом из царских пещер камни выносились не нынешним трудным входом, а особенными отверстием в сводах. Одно из таких отверстий доселе можно видеть в крайней восточной части пещер; даже следы цепей, которыми поднимала камни, обозначаются доселе в стенках устья. Иерусалимские чичероне связывают с этим устьем еще особенные предание, незаслуживающие вероятие. Был известен евреям также египетский способ поднятие камней на высоту, состоящий в том, что в стене скалы делались лестнице-образные уступы и камни выкатывались с ступени на ступень. Такие уступы для поднятия камней можно видеть на южном склоне Сиона, в раскопках Модзле, где они служили для поднятия камней на высоту Сионской крепости.

Кроме царской каменоломни древний Иерусалим имел еще большую каменоломню на восточной стороне города. Стена, к которой лепится теперь Силоамская Султанская деревня, вся изрыта каменоломнями. Домами называются здесь образовавшиеся от вырубки камней пещеры, к которым пристроена фронтовая сторона. Одна из пещер здесь близко напоминает царские пещеры, хотя уступает им в величине. Нынешние улицы Силуанской деревни – ничто иное, как древние лестницы, иссеченные в скале каменщиками, для скатывания камней к городу и храму. Южная большая часть Силуанских каменоломней давала камни маляки, а северная миззи. Еще есть открыто лежащий остаток древней каменоломни на южной стороне Иерусалима по дороге в Вифлеем за богадельнею Монтефиоре. – Все, что замечено о царских пещерах, относится и к этим последним.

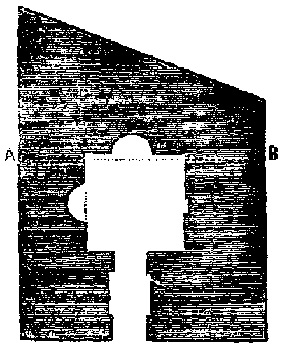

Каждый камень, вышедший из древнееврейской каменоломни, получал особенную печать своего происхождение, представляющую доселе решительный археологический признак еврейско-арамейской архитектуры в истории древних памятников и развалин, и состоящую в том, что лицевая сторона четырехугольного камня τετράγωνος, вместо гладкой обделки, утвердившейся в архитектуре египтян, римлян и пр., имеет со всех четырех краев лентообразную выемку или выпуск, над которым среднее поле камня несколько возвышается, так что издали каждый камень кажется обделанным в рамку. Кроме этого выпуска и по краю его, лицевая сторона имеет еще другую меньшую тесьма-видную рамку, состоящую из легкой насечки и без углубления, вероятно служившую для того, чтобы регулировать обделку камня, т. е. это первая линия, по которой нужно было вести обделку желобка или выпуска. Таким образом каждый камень древнееврейской архитектуры имел по краям две рамки: регулирующую линию и выпуск. Что касается среднего поля камня, то, выступая над выпуском, оно бывает всегда более или менее гладко выровнено. Таким образом эта система отличается от того, что в архитектуре называется боссаж, при котором лицевая сторона остается всегда в сыром виде, а выравниваются только края для того, чтобы плотнее лежал камень на камне, и чтобы удобнее было связать их цементом. Эта последняя система, представляющая простое экономическое средство сокращение работ при кладке стены, употреблялась греками, римлянами, арабами в тех случаях, когда имелось в виду сообщить зданию особенно грозную наружность. Таковы из греческих построек стены города Мессены, из арабских нынешние иерусалимские стены; подобный вид имеют и некоторые из древних английских крепостей. Между тем в еврейской архитектуре боковые выпуски не только не сокращали работ, но, входя в виде орнамента к уже обделанному и выглаженному материалу, требовали двойной обделки каждого камня. Это, говорит Типпинг (Traills Iosephus XLV), была самая образцовая работа в мире, и сложенная из таких камней стена казалась колоссальным rilievo (панели); так чисто и гладко был отделываем каждый составной камень. если в некоторых камнях при боковых выпусках лицевая сторона в настоящее время представляется не вполне обделанной, то это объясняется тем, что в течение тысячелетий могла повредиться выровненная сторона, да и в первоначальном виде не всякий еврейский архитектор одинаково чисто обделывал свои камни.

Рисунок 2. Древнееврейский камень

Если камень назначался для угла стены и, следовательно, двумя сторонами выходил наружу, то обе эти стороны одинаково обделывались выпусками. Если камень должен был иметь три лицевых стороны, напр., в пилястре, каждая из этих сторон получала такую же обделку. Наконец камень, назначавшийся для столба и открытый со всех четырех сторон, кругом обделывался рамками выпусков. В так называемой башне Давида, некоторые камни которой не вполне закончены в обделке, можно видеть порядок обделывания камня. По проведении регулирующей линии занимались обыкновенно сперва обделкой выпуска и потом уже средним полем. если некоторые незаконченные камни в башне Давида имеют невыглаженные еще неровности в лицевом поле, то в ней нет камней без выпусков и регулирующей линии. Обделка выемки и среднего поля производилась скульпторским долотом с зубиками, следы которых, числом около 8, почти на каждом камне можно замечать доселе.

Эту характеристическую особенность отделки древнееврейского камня мы будем называть обделкой выпусками, или боковыми выпусками (англ. draft marginal), имея в виду 1Цар.7:9, где библейский писатель о камнях Соломонова храма выражается: они были обделены выпусками (גזית от2גזה подстрагивать) обрезков, т. е. выемок по четырем краям лицевой стороны камня. Как видно из библейского описания, камни храма были чисто обделаны), следовательно, грубый боссаж не имел здесь места3. Там же камни храма названы производившими большое впечатление на зрителей, что заставляет предполагать, что прежде Соломона, т. е. прежде знакомства с финикиянами, подобная отделка камней была неизвестна в Иерусалиме. Из период второго храма мишна называет залу собраний синедриона комнатою в выпусках, в которой не только наружная, но и внутренняя сторона стен имела камни этой обделки, подобно как уцелевшая до настоящего времени древняя камера в дамасских воротах иерусалимской стены. Точно также в выражении Мишны: «мудрецы גזית этот термин мне кажется натуральнее относить к выпускам в одежде мудрецов, т. е. к тефилим, вместо обыкновенного толкования этого места.

Для того, чтобы в древнем иерусалимском материале и уцелевших остатках стен отличать не только их еврейское происхождение, но и различные периоды происхождения, нужно иметь в виду следующее:

1. Все народы древности, архитектура которых стояла в одинаковых условиях, при сооружении монументальных памятников, в первые периоды обнаруживают наклонность к громадности строительного материала, постепенно переходящего к меньшим и меньшим камням и кирпичу. Памятники древнего Иерусалима, по громадности строительного материала, занимают в человеческой истории третье место после памятников Баальбека и египетских обелисков; материал египетских пирамид может быть поставлен только после памятников Иерусалима. Конечно, на этом основании было бы поспешно заключить, что памятники Иерусалима были древнее пирамид, а памятники Баальбека первыми в мире сооружениями; но когда идет дело об одном и том же породе, то, на основании большей величины камней, можно предполагать большую древность монумента. Само собою разумеется, что при этом нужно принимать в соображение много других обстоятельств, потому что, напр., в один и тот же период происхождение памятник большей важности мог иметь превосходство и в строительном материале пред памятником меньшей важности.

Частнее здесь нужно различать длину и ширину строительного материала. Сколько можно заключать из остатков работ в каменоломнях, а также из остатков древних памятников Иерусалима, высота камней, назначенных для соответственных рядов стены нижних или верхних строго выдерживалась одинаковая, чтобы не нарушался порядок и правильность кладки стены. Что касается длины, то, как зависевшая от большей или меньшей плотности слоя, она не могла быть правильною, хотя не представляла и слишком не соответствующих величин. Напр. в остатке нижнего ряда стены Иерусалим. храма, около тройных ворот, ряд нетронутых древних камней представляет, по измерению Сольси, абсолютно одинаковую высоту 1 метра 90 сантиметров, между тем как длина их представляет следующие цифры: 3 метра 95 сантим.; 1,15; 1,00; 1,90; 1,34; 2,83; 2,12; 1,17; 1,22; 2,60; 2,45. По еврейскому локтю эти цифры равняются: 7½ локтей, 2¼. 2. 3½. 2½. 5⅓. 4. 2¼. 2⅓. 51/10. 4⅔. Наоборот другой остаток стены того же нижнего ряда около золотых ворот, или около моста Робинсона имеет длину в три и четыре раза большую, а равно и по высоте далеко превышают цифру 1 м. 90 см. Эту разность мы считаем признаком неодновременного происхождение остатков и притом остаток с большею длиною и высотою камней считаем древнейшим. При этом разграничении, однако ж нужно быть осторожным, потому что, и при одновременном сооружении, камни высших рядов стены имеют постепенную меньшую высоту. Нужно заметить при этом, что в позднейшее время еврейской архитектуры, смесь больших и малых камней была кажется особенною системою кладки камней, но в ней большие и малые камни располагаются в известном симметрическом порядке и притом разность касается только длины камней, а не их высоты. Вот напр., вид древнееврейской стены, снятый с вестибюля одной гробницы в деревне Шуафат.

Рисунок 3. Стена вестибюля древнееврейской гробницы в деревне Шуафат

Рисунок 4. Увеличенный разрез по линии а...b

2. После массивности материала важным определяющим признаком служат особенности в описанной уже обделке лицевой стороны. Понятное дело, что один и тот же архитектор, тем более в одном и том же сооружении, должен был давать одинаковую облицовку камням. И действительно, ряд камней около тройных ворот харама имеет математически одинаковые выпуски в 156 миллиметров ширины. Хотя эта величина не есть какая-либо аликвотная часть еврейского локтя (как половина локтя, треть, четверть и под.); но во всяком случае очевидно, что выпуски камней здесь делились по масштабу, а не по одному глазомеру, как думает Сольси. Между тем другие остатки, напр. около золотых ворот имеют выпуски в 230 миллиметров и более. Такая разность в главной части обделки служит решительным доказательством, если не разновременного происхождения, то во всяком случае различных строителей. Что касается среднего поля, то, как уже замечено, в остатках древнего Иерусалима, оно выровнено не везде с одинаковою чистотой, и притом камни больших размеров, с более широким выпуском, имеют всегда менее чисто обделанное среднее поле. Самым простым предположением здесь может быть только то, что большая чистота в отделке соответствовала большему развитию архитектуры и что, следовательно, менее безукоризненно обделанные камни относятся к древнейшему времени, а более безукоризненно к позднейшему.

3. Третьим признаком служит присутствие или не присутствие цемента для соединения камней между собою. Древнейшие памятники восточные сооружались без всякого цемента, так как, при громадности строительного материала, можно было не опасаться выпадение камней из рядов стены. Мало того, с течением времени, от действие собственной тяжести, древние камни нижних рядов срастаются с верхними, почти входят одни в другие. В памятниках Баальбека и Трилитона камни слились так плотно, что в промежутки их соединение не может войти самый тонкий перочинный ножик. В остатках иерусалимских памятников только немногие ряды представляют такого рода соединение – ясный признак того, что памятники были восстановляемы по разрушении. Флавий говорит, что, вместо цемента, камни имели железные связи. И действительно находят в остатках храма такого рода соединения.

4. Как известно из библейских описаний и из общей истории архитектуры, в древнейших восточных сооружениях, начиная от египетских пирамид, возвышающиеся ряды камней в стене не представляли одной отвесной линии во всю высоту стены, по каждый верхний ряд делал уступ над нижним, уходя более или менее в глубь стены, и чем древнее памятник, тем уступы заметнее, так что напр., в египетских пирамидах стена здание есть вместе лестница для восхождения. Храм Соломонов в Иерусалиме также имел вид пирамиды, по библ., описаниям. И в нынешних остатках Иерусалима эти уступы заметны, но в различных отношениях; напр., в стене плача евреев они очень невелики, едва равняются широте выпусков камней. Но около золотых ворот есть уступ такой широты, что на нем можно усесться. Особенно заботливую обделку имели уступы на углах стен как пунктах, более бросающихся в глаза. В Пс.143:12 с обделанным углом стены сравнивается женская красота: «девы наши как углы красиво обточены».

Рисунок 5. Юго-восточный угол Харама

К этим главным признакам древности нужно прибавить еще несколько второстепенных. Часто можно угадать такую или другую древность здание, так сказать, по его старческим морщинам и цвету. Мы говорили уже, что камень миззи от времени переходит из серо-коричневого цвета в золотистый с отливом; но для этого требуется слишком продолжительное время; ни одно арабское и даже римское сооружение, сложенное из этого камня, не блестит таким золотом, как напр. монумент Авраама в Хевроне. Что касается другого камня маляки, то от действия времени он темнеет, как напр. в стене плача евреев. – Само собою разумеется, что в течение тысячелетий открытый непогодам камень не может остаться без некоторых повреждений. Как ни удачно были выбраны камни, уцелевшие в остатках древнего Иерусалима, но в разных местах они облизаны зимними дождями в различной степени, соответственно их положению и их давности. – Наконец Иерусалимские памятники, вследствие своей массивности, глубоко уходят в землю с течением времени и на своих вершинах порастают не только мхом, но и целыми кустарниками и деревьями. Кого не поражали исполинские букеты кустарников на стенах Баальбека, куст на памятнике Авессалома и проч.

В последнее время начали различать на камнях и памятниках древнего мира еще особенные символические знаки, указывающие то имя художника, то место нахождение камня, то место назначения, то счет камней и пр. Когда я иду по Страстной улице, говорил мне М-р Ганно, я слышу разноязычный говор камней, брошенных здесь различными веками и нациями. Не смотря на всю смелость подобного предположение, оно не лишено основание. Известно, что Навуходоносор клеймил особенными значками каждый камень, нашедший место в его столице, и эти значки в новейшее время помогли узнать вавилонские камни в отдаленных от Вавилона городах Сирии, строившихся чужим материалом. И на некоторых камнях еврейских встречаются непонятные значки в виде столбиков (в памятнике Хевронском), ямин больших и меньших, черточек и проч.; иногда все поле камня бывает истыкано будто копьем. На нескольких камнях, впрочем, не чисто-еврейского происхождения, в подземелье Уоррена я мог ясно отличить буквы К, В и подобные. На новейших камнях Иерусалима часто можно замечать арабские буквы. Но кто поручится, что все это не случайная работа досужих наблюдателей, а неподдельный алфавит древней архитектуры. А если даже и так, то где ключ к этим новым иероглифам?

Приложим теперь указанные признаки древнееврейской стены и камня к истории. Для памятников древнего Иерусалима, (т. е. собственно для остатков иерусалимского храма, главнейшего памятника Иерусалима) можно искать времени происхождение в трех периодах еврейской истории: 1) в время Давида и Соломона или вообще в период царей Иудейских до плена; 2) в период после-пленный и 3) во время Ирода великого. Таким образом в смешанной массе развалин древнего Иерусалима должны принадлежать первому периоду самые крупные камни из сохранившегося материала, с более грубою отделкой поля, широким и глубоким выпуском не всегда одинаковым, без всяких признаков цементовой связи, с уступовидной кладкой рядов и наиболее глубокими следами действие времени. Как и следовало ожидать, камни с такими признаками занимают самые нижние ряды в остатках древних стен, как вековечное основание, на котором дальнейшие периоды положили свои новые материалы. Возобновление храма и города после вавилонского плена совершалось слишком поспешно, чтобы при этом могли явиться какие-либо оригинальные архитектонические особенности. Здесь не только имели дело с одним готовым материалом, т. е. с разбросанными камнями прежних стены храма и города, но и этот материале не могли сложить надлежащим образом. Остатки стены, относимые к этому периоду, представляют совершенный беспорядок: одни камни обращены наружу не лицевою, а оборотною стороною, другие представляют только обломки больших прежних камней, третьи лежат в стене как -то стоймя и под. Один аммонитянин, посмотревши на стену, воздвигавшуюся при Неемии, заметил с иронией: «Пробежит лисица и повалит эту каменную стену» (Неем.4:3). Наконец, камни Иродовы представляют художественно обделанное целое с безукоризненно выглаженными сторонами, неглубоким боссажем 15 миллиметров широты, с едва заметными уступами (5 сантиметров широты) рядов стены. Такие камни встречаются более на южной половине площади Иерусалим. храма, тогда как восточная сторона, по свидетельству Флавия, даже в период Иродова храма называлась Соломоновою. Но так как, и после новых построек Ирода, храм и Иерусалим были снова разрушены, то большая часть камней совершенно перемешалась, вследствие чего в нынешнем виде стен среди Иродового ряда можно вдруг встретить несоразмерной высоты камень первого храма и наоборот.

Нужно заметить при этом, что, рядом с описанною искусственною обделкой и кладкой камней, заимствованною во время Соломона от финикиян, должна была существовать и более простая система малых необделанных камней, а во время Ирода великого еще римская система обделки гладких камней. Сольси не основательно полагает, что работа выпусками не может принадлежать Ироду, а есть всегда признак первого периода еврейской истории. Мы увидим, что, в время Ирода были в употреблении в Иерусалиме как римская, так и древнееврейская кладка, соединявшиеся иногда в одном и том же памятнике. С другой стороны, до Соломона Иерусалим Иевусеев состоял частью из пещер, частью из зданий, сложенных из грубых простых камней без выпусков.

* * *

В последнее время утвердилось мнение, что древние евреи не знали употребление сводов, и на этом основании многим древним памятникам с признаками сводов стали искать места в позднейшем периоде. Между тем положительные свидетельства библии говорят противное, напр., выражение 1Цар.7:9, что во дворце Соломоновом все было сделано из камня с выпусками от основания до сводов טפחות. Корень этого последнего слова значит именно накидывать покров, и притом шаровидный, куполообразный, как у Исаии (Ис.48:13) этот корень обозначает выпуклость небесного свода. Есть и другой термин в библии для обозначения сводов חניות Иер.37:16 употребляемый в смысле выпуклого свода доселе у арабов (chanuth своды). Флавий говорит положительно о сводах в постройках Соломона Древн. VIII, 3. 2. Что касается формы сводов, то, судя по нескольким оставшимся образцам, напр. камере пр. Илии под мечетью Эль-Акса, в древнейшее время она была пирамидальною. В последний же период еврейской архитектуры встречается арка полного полукруга, приближающаяся к классической. Между памятниками древнего Иерусалима и вообще св. земли, рядом с арками полного полукруга, можно находить еще огиву, царствующую в архитектуре арабской. Эта форма свода заняла место римской полусферы не ранее 9-го века. Мечеть Амру в Каире от 7-го века, мечеть Дамасская, приписываемая всеми арабскими историками Халифу Эль-Валиду, сыну Абд-ель-Малека, от 705 года христ. эры, имеют еще римскую полусферу. Все другие, вскоре затем возникшие, арабские сооружение имеют огивы, как напр, мечеть Тулуп в Каире от 869 года, прекрасная цистерна в Рамле, носящая имя Елены, с надписью 372 года магометанской эры. Таким образом стрельчатый свод, встречающийся по местам в памятниках, принадлежащих несомненно древнему Иерусалиму, должен быть объясняем как поправка, внесенная впоследствии арабскими обладателями города Давидова.

* * *

Всем известно, что древние евреи знали употребление колонн. Мнение Ренана, что «колонны металлические, упоминаемые в библии, не суть колонны, т. е. не могут считаться архитектурным орнаментом» не основательно, потому что металлические колонны выливаются всегда по образцу каменных и деревянных колонн и непременно предполагают известность этих последних. Если библейские писатели о двух столбах пред входом в святилище Соломона нашли нужным заметить, что они были из меди, то другие колонны портика непременно были простые каменные. Незачем прибавлять, что в последний период, т. е. в век Ирода, наклонность к употреблению колонн перешла в архитектурную страсть. В настоящее время тысячи монолитных колонн гранитных, мраморных и каменных раскиданы по всему пространству св. земли в виде поверженных обломков её древнего величия. – Самое производство колонн можно видеть в двух, недавно отрытых, неоконченных колоннах на западной стороне Иерусалима. Особенно замечательна колонна, отрытая в Иерусалиме в 1871 году на русской земле в 20 шагах пред фронтом миссийской церкви. Это верхняя часть скалы, обделанная в виде лежащей колонны, но нижней частью еще неотделенная от грунта. Колонна должна была иметь около 20 футов длины и 8 в диаметре. Камень выбранный для колонны – простой маляки и работа камня, хотя она в настоящем виде даже вчерне не окончена вполне, очевидно не отличалась изяществом. На двух концах колонны сделаны небольшие карнизы совершенно одинаковые, так что нельзя угадать базиса и вершины колонны, тем более, что диаметр цилиндра везде одинаков. Между следами инструментов на колонне, кроме тех, какие мы видели в царских пещерах, видны еще круглые следы, если это не позднейшее превращение под действием дождей. Какие-то особенные обстоятельства помешали окончанию отделки колонны. Может быть видная теперь в цилиндре трещина образовалась от землетрясения во время самой обделки и была причиною того, что колонна не была отделена от скалы и с течением времени была совершенно забыта и засыпана песком пустыни, подобно тому как в сиенских каменоломнях громадный обелиск, уже почти оконченный, был расколот землетрясением и покинут. Что касается происхождение этой колонны, известной теперь в Иерусалиме под именем русского монолита, то простота материала и его обделки, а равно и громадность размеров заставляют относить его к древнейшему архитектурному периоду. Может быть это даже одна из колонн, назначавшихся для портиков Соломонова храма, тем, более, что, по свидетельству Флавия, колонны для храма выбивались именно на западной стороне Иерусалима. Да и для того, чтобы пыль пустыни могла засыпать этот исполинский цилиндр, нужно было весьма продолжительное время. Другая колонна подобного же материала лежит, в таком же неоконченном виде, около 200 шагов на SWW от пруда Мамиллы и отличается от русского монолита тем, что имеет коническую форму, как колонны дорического ордена. Землетрясение, может быть тоже самое, раскололо и эту колонну прежде её полного окончания. – Обделывались колонны и в царских пещерах, напр, монолит под мечетью Эль-Акса вынут из южной части пещер, как можно заключать по тожеству материала и величине образовавшегося в скале пустого пространства после вырубки колонны. Вообще же колонны доставлялись на место назначения в готовом виде, как и все другие камни, так что библейское свидетельство, что на месте самого храма не было слышно молота, обделывающего материал, имеет наглядное подтверждение. В позднейший период колонны выписывали из других мест, особенно из Египта гранитные.

Что касается еврейских капителей, то, по описаниям библейским (1Цар.7:19) они представляли вид распустившейся лилии с побочными украшениями в виде сеточек, шнурков и шаровидных украшений. Такая форма приближает древнееврейскую капитель к греческой коринфской капители. Иосиф Флавий прямо называет колонны Соломонова дворца коринфскими. Между тем в позднейший период еврейская капитель приняла особенности римской, века Августа. – Между развалинами древнего Иерусалима находили много капителей еврейского происхождения. Заслуживает упоминание здесь капитель, найденная Пьеротти в раскопках на юго-восточном углу площади Иерус. храма, имеющая на каждой из четырех сторон по листку лилии без завитков, совершенно гладкий абак и внизу ряд шаровидных украшений числом около 25. Другая капитель, найденная в том же углу: состоит тоже из листьев лилии, только грубее сделанных с прибавочными рисунками в виде малых веток, листьев и кистей; абак также украшен лилиями; внизу вместо шариков изогнутые линии в виде

Многие капители имеют рисунки очень широких листьев акантуса, этого повсеместного растение в Иудеи.

В последнее время колонны, находимые в развалинах св. земли, вызвали много споров. Замеченное уже Флавием сходство еврейской колонны с греческой многих привело к мысли, что еврейская архитектура развилась только под влиянием греческой и что, следовательно, еврейские памятники, имеющие колонны, приближающиеся к греческим особенно дорические, все без исключения принадлежат греческо-римскому периоду еврейской истории. К вопросу о колоннах прибавили другие архитектурные орнаменты, находимые на фризах, особенно триглифы (орнамент из иссеченных в камне столбиков, симметрически расположенных по три с двумя большими и двумя малыми желобками), представляющие в греческой архитектуре особенность дорического ордена, и между тем часто встречающиеся на памятниках древнего Иерусалима. Таким образом, все почти древнееврейские памятники отнесены к позднейшему периоду, и у еврейской архитектуры отнят всякий самобытный характер. В настоящее время только один М-р Сольси стоит за еврейскую архитектуру, тогда как все другие специалисты вопроса, с известным графом М. Вогюэ во главе, видят в ней не более, как выродившуюся ветвь греческого искусства.

Но действительно ли грекам принадлежит первоначальное изобретение дорической колонны и триглифов? Нет, положительно. Оба эти элемента архитектурного ордена были известны на востоке прежде, чем греки были в состоянии подумать о каком-либо монументальном сооружении. В египетских катакомбах Бени-Гасан, по времени происхождение восходящих к фараонам XII династии, т. е. почти за 3,000 лет до христианской эры, уже есть конические колонны с выемками, не отличающиеся от колонн дорического ордена и названные Шампольоном протодорическими. В других египетских катакомбах Кум-ель-Амар, происходящих от VII династии т. е. за 3,700 лет до Р. Хр., можно видеть пилястры с цветком лотоса поддерживающие архитраву с настоящими триглифами. В Карнаке на капителях, изображающих бутоны, лилии и лотоса, также есть украшение в виде триглифов, хотя эти капители принадлежат царствованию фараона Тутмаса из 18 династии, т. е. около 1700 года до нашей эры. Точно также многие другие карнизы египетские украшены дорическими триглифами двухцветными и трехцветными, между которыми обыкновенно помещаются на метопах эмблемы божества или царей основателей. Можно прибавить при этом, что считающиеся также позднейшим явлением вставные или стенные колонны в Египте найдены в памятнике Рамзеса II, в скалах Джебел Силсилис, а на потолках всех египетских катакомб есть лучевидные украшения, также признаваемые исключительною принадлежностью греков. Наконец по Флавию (Древн. VIII, 5, 2) над стенными колоннами дворца Соломона был ряд триглифов τριγλύφοις, между которыми были сделаны ветви, листья с цветами и проч.

Если, не смотря на эти решительные факты, исследователи в дорических колоннах, триглифах и друг, архитектурных орнаментах еврейских памятников видят влияние греческой архитектуры, то здесь скрывается всегда излишнее пристрастие к греческому искусству и гению. Ведя историю искусства отдельного народа, доводят ее до неизбежного влияния греков и на нем успокаиваются, как на последнем рычаге в великой истории человеческого развитие. Положим, что это справедливо в отношении к народам, исторически следовавшим за греками, но каким образом первобытные народы востока, которым сама Греция обязана своим существованием, не могли обойтись в своих произведениях без греческой указки? Последние открытие на востоке ведут к развенчанию греческого архитектурного гения, бывшего, в сущности только эхом, гулкость которого зависела оттого, что велика была духовная сила древних народов востока, произведшая этот доселе не умолкнувший гром. До какой степени мало могут быть собственностью греков орнаменты, считаемые их собственностью, можно видеть из сравнение греческой архитектуры с египетскою. Первыми моделями египетской архитектуры, как доказано в настоящее время, вопреки мнениям Гюйо и Рауль-Рошета, были постройки из дерева, тогда как первобытными сооружениями греков были жилища троглодитов, пещеры и гроты. Но каким образом пещера или грот могли дать идею колонны, идею фриза и орнаментов архитравы? Колонна может быть только подражанием деревянному столбу первобытных сооружений, точно также как архитрав, с орнаментами и архитектурные украшение потолков служат искусственными копиями тех натуральных стволов и обрубков дерева, которые образовали первобытный навес и крышу. Когда египтянин перешел от деревянных к каменным постройкам, памятные ему из прежних образцов деревянных построек столбы стали принадлежностью и каменных сооружений, даже там, где они вовсе не были необходимы т. е. стали формою архитектурных орнаментов, первоначально воспроизводя простой деревянный ствол, а потом разветвляясь подробностями ветвей и листьев. Что же касается греков, то, имея первоначальною архитектурною моделью здание пещеру, они никогда не могли сами собою дойти до колонны и других архитектурных орнаментов без сторонних влияний. И действительно, по древнему преданию самой Греции, все её художники, техники, артисты были выходцами из Египта и Финикии, а потому её древние монументальные памятники должны были иметь характер и стиль заимствованный. Главный монумент построенный Дадалом, был лабиринт, скопированный с лабиринта египетского. После этого, что значит научный прием, ставящий архитектуру древних евреев, по исторической последовательности, после греческой, не обращая внимание на то, что евреи задолго до существования имени греков, выросли среди монументов Египта и Финикии, того Египта и той Финикии, которые были именно учителями самых греческих архитекторов и гений которых властвуют во всей передней Азии до Ниневии, Вавилона и Персеполя.

Еще можно было бы видеть греко-римское влияния в еврейских памятниках, если бы последние могли быть отнесены к какому-либо из отдельных орденов, обособление которых в известные формы несомненно принадлежит грекам. Между тем ни один из памятников Иерусалима не может быть причислен к какому-либо определенному ордену. если в них встретится колонна с капителью, положим коринфскою, то над нею будет возвышаться орнамент, приближающийся к совершенно другому ордену, напр., дорическому, карниз из египетской системы и т. под. Такая смесь архитектурных орденов представляет первую фазу развития человеческого искусства, если угодно, первобытный хаос архитектурных элементов, из которого творческая сила греческого гения постепенными усилиями наконец вызвала отдельные образы. Если Витрувий, известный писатель времени римской республики, свидетельствует (De architectura IV, I), что в его время разделение орденов не производилось строго, так что напр., коринфский орден безразлично заимствовал орнаменты от двух других, если для Витрувия существует, собственно говоря, два ордена дорический и ионический, а коринфский, за исключением капители, представляет только смесь того и другого; то это показывает, что самому греко-римскому гению трудно было найтись в хаосе, заимствованных им архитектурных элементов. Может быть также при этом, что, рядом с отдельным развитием орденов, у греков и римлян не терял, а значение и первоначальная восточная система единичного ордена архитектуры, оставлявшая архитекторам свободу выбора элементов из всей широты архитектурной области. Памятниками этой восточной системы можно считать в Италии малый храм Пестул и орнаменты в Помпее, в Сицилии гробницу Терон и храм Селпмонт, в Африке гробницы в окрестностях Триполи и проч. (Architecture polychron par Hittorff, рисунки II, VI, XVII).

Независимо от этих соображений, мы имеем положительное доказательство отношений, существовавших между еврейскою и греческою архитектурою, в одном древнееврейском памятнике, подлинность которого стоит выше всяких сомнений. Около 180 года пред Р. Хр, Гиркан сын Иосифа, приобретший огромные богатства и боясь ревности братьев и жадности тогдашней власти, удалился за Иордан и поселился в вади-ес-Сур, недалеко от Хешбона, в построенной им самим крепости. Вот описание этой крепости по Иосифу Флавию (Древн. ХП, 4. 14): «Гиркан построил за Иорданом весьма крепкий замок весь из белого камня до крыши, сверху вырезал фигуры очень больших животных и обвел кругом прудом широким и глубоким. Прорыл находящуюся против замка гору и устроил в ней многие гроты на несколько стадий глубины. Здесь были особенные апартаменты для пиршеств, для отдохновения и разных житейских потребностей. Обильные проточные воды были проведены для увеселения и прохлады в замке. Вход в гроты был так узок, что им едва мог пройти один человек, – что было сделано Гирканом с целью воспрепятствовать нападению братьев, если бы они вздумали осадить его. Наконец были сделаны большие внешние ограды с портиками, которые он украсил садами. Окончив построение замка, Гиркан назвал его Тиром Τύρον. Место это находится за Иорданом, между Иудеей и Аравией недалеко от Хешбонитиды. Семь лет управлял Гиркан этой местностью, во все время царствование Селевка в Сирии». Это описание во всех подробностях вполне соответствует древнему памятнику, в окрестностях Хешбона, открытому в 1818 году известными путешественниками Irbi и Mangles и недавно вновь обследованному Баддингтоном, Вогюе и Сольси. Нынешнее название памятника Арак-ель-Емир за́мок князя очевидно есть только перевод Флавиева древнего имени τύρος скала, хотя и это последнее известно здесь доселе в названии соседнего источника Нар-Сир, окруженного олеандрами и сикоморами и текущего вправо от замка. Самый замок состоит из двух частей: обширных гротов, иссеченных в скале и собственно замка или дворца. Гроты идут глубоко в скалу двумя этажами и, как видно из их устройства, имели различное назначение: одни чище отделанные и освещающиеся широкими окнами очевидно были жилыми комнатами; другие с корытами и кольцами, вбитыми в скалу, были конюшнями и стойлами; третьи магазинами; можно узнать в скале даже голубятню. Весь этот исполинский улей в скале уединен широкими рвами и имеет очень узкий проход; здание очевидно назначалось служить убежищем от нападений, и легко могло вместить отряд в 50 человек с 50 лошадьми во время продолжительной осады. На некотором расстоянии от гротов видны остатки плотины, перерезывавшей долину и замыкавшей пруд, теперь сухой, но некогда наполнявшийся водою из вади-ес-Сур и известный под именем Мейдан-ель-абед – скачки невольника. Среди этого пруда стоят развалины большого четырехугольного здание, известного теперь под именем каср-ель-абд (дворец невольника), потрясенного землетрясением, но сложенного из больших камней белого маляки с упоминаемыми Флавием фризами огромных животных, украшающими верхнюю часть здание. Всякий скептицизм должен замолчать пред таким редким в истории св. земли соответствием между уцелевшими останками и нынешним видом памятника и его описанием в древнем источнике.

План дворца, представляющего собственно архитектурный памятник, образует прямоугольник около 140 футов длины и 60 ширины с открытым со всех сторон вестибюлем и боковыми галереями. Куски колонн, валяющихся внутри, показывают, что галереи были кругом украшены колоннадою. Лестница в северо-восточном углу вела на террасу и в верхний ярус. Комнаты освещаются окнами в наружной стороне; небольшое отверстие в углу большого фасада давало свет и лестнице. Стены сложены из камней 25 футов длины на 8 ширины, с выпусками, приближающимися к выпускам последнего периода еврейской архитектуры, хотя отделанными не довольно чисто. Свод сложен из огромных камней, но без выпусков. Частные архитектурные черты замка Гиркана обнаруживают все возможные элементы. Тогда как вестибюль имеет простые большие колонны 4 футов в диаметре, верхняя галерея имеет искусственные колонны, образованные соединением двух отдельных корпусов желобчатой колонны. Капители колонн дворца приближались к коринфским с рисунками листьев аканфа и столбиков, сверху увенчанных с обеих сторон завитками, и имели высоту 4 и 5 футов. Базисы колонн были то простые, то с выемками и рисунками аканфа, не похожими на греческие. Пальмовые листья под архитравом имеют также совершенно восточный характер. Фриз с триглифами приближается к дорическому, напротив карниз с зубчиками к Ионическому. Тоже нужно сказать и о других архитектурных элементах; ни один из них не принадлежит греческому искусству в чистом виде. Профиль карнизов и особенно карниз входной галереи, малая широта архитравы, формы триглифов, орнаменты конических шариков и проч. если могли намекать исследователям на некоторые римские памятники, напр., на большой римский театр, театр Марцеллы и др., то с другой стороны все эти признаки также мало давали права назвать дворец Гиркана римским, как признак больших изображений животных (львов) – назвать его ассирийским. Между тем обстоятельства сооружения замка заставляют предполагать, что строителями его были местные чисто-еврейские архитекторы. Имя главного архитектора Гирканова, несомненно чисто-еврейское, можно доселе читать на выровненной поверхности скалы по правую сторону от входа, в гроты вырезанное большим древним шрифтом, стоящим на средине между квадратным и финикийским:

Рисунок 6. Надпись дворца Гиркана

Кроме того, нельзя предположить, чтобы беглец Гиркан принужденный скрываться в пустыне от своих ожесточенных врагов, облеченных властью, и притом сам из фамилии священнической, даже родной племянник первосвященника, мог выписать для себя за Иордан греческих архитекторов, вместо того, чтобы воспользоваться местными архитекторами Хешбона, верными древним, признанным законом и обычаем, восточным школам. Итак, судя по любопытному памятнику Гиркана, можно заключить, что древнееврейская архитектура принадлежит к особенному, всеобъемлющему стилю, заключающему в себе как многие из элементов, развитых впоследствии греческими орденами, так и элементы азиатские и египетские (в иерусалимских. памятниках). Это была архитектура из древнейших в мире, граничащая с тем периодом, когда человек пещеру или грот предпочитал зданиям сложенным из отдельных камней и этим последним зданием старался придать наружность цельной пещеры употреблением чрезмерно крупного материала. Реакция Маккавеев несколько сузила этот универсальный стиль исключением из орнаментации сюжетов царства животного и оставлением одних изображений из царства растительного. Наконец Ирод внес в восточные школы римские элементы века Августа с сохранением оригинальной растительной орнаментации и наклонностью к коринфской капители, которую вообще следовало бы называть римскою, так как коринфский орден последнее свое развитие получил только у римлян, а не у греков. Вообще же еврейская архитектура всегда имела свой самобытный характер и физиономию и нельзя не пожалеть, что до настоящего времени один только Сольси пытался серьёзно прояснить этот оригинальный характер и представил первый, еще слабый и неполный, опыт истории еврейского искусства.

Даже по отношению к христианским памятникам несправедливо подводят под одни стили памятники Европы и Азии. На западе архитектурный гений римского духа скоро был потушен. Размеры материалов чрезмерно сократились; щебень, кирпич, известь заняли место древней живой кладки. Скульптура скоро потеряла характер и сделалась тяжелою и плоскою. Уже при Константине великом в Риме не умели сделать капители и для сооружение триумфальной арки должны были разрушать древний памятник, чтобы воспользоваться его колоннами. Все, что построено в Италии от V до ѴII века, заслуживает сожаление; базилики этого времени мозаическое соединение материалов, вырванных из других памятников. Между тем на востоке к этому времени приурочиваются памятники, в которых видна жизнь, свежесть, одушевление, строятся все новые и новые храмы, дворцы, гробницы, города. Художники до бесконечности разнообразят свои модели, пренебрегая строгою замкнутостью классических орденов и имея в виду универсальный и все соединяющий древнеазиатский стиль. Они кладут стены из таких камней, которые внушают ужас современному римлянину, поднимают исполинские монолиты колонн, ставят их в портики, портики соединяют в дворы. Они умеют сделать дверь или окно в цельном цилиндре базальта; вместе с копиями классических капителей они выделывают свои восточные капители в стиле, который называют стилем византийским, но который в сущности был только свободным развитием того содержание, какое представляла восточная архитектура в её первой фазе развития на востоке, одним из проявлений которой была архитектура древних евреев. И так сваливать в одну массу памятники Европы и Азии, называть падением все то, что следовало не стереотипным греческим образцам, а вызывало из забвения воспоминание древних восточных форм, все то, что держалось своей почвы восточной, значит забывать, что сторонние влияние, какие бы они ни были, не могут с корнем вырвать местный гений народа. Не смотря на все давление греко-римское, настоящий еврей или сириец никогда не был ни греком ни римлянином. Сравн. La Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du I-er au VIII-e siècle par Melchior de Vogüé.

* * *

В последнее время исследователями памятников Палестины выдвинут еще вопрос о мозаике, находимой в раскопках очень многих памятников св. земли. Всем известна наклонность нынешних обитателей Палестины к употреблению мозаики; не только храмы и дворцы, но и дома частные среднего класса имеют мозаические украшение. Где начало этого рода украшений? Обыкновенно полагают, что изобретение мозаики принадлежит церковной византийской архитектуре. Но с этим опять нельзя безусловно согласиться. Самое слово мозаика, μουσεῖον, μοσαϊκόν не имеет этимологии ни в греческом, ни вообще в европейских языках, но происходит от финикийско-еврейского слова משכית. В книге Левит (Лев.26:1) предписывается израильтянам воздерживаться от языческих культов в следующих пунктах: α) не вымышлять себе богов; β) не ставить кумиров или статуй; γ) не класть на земле камней маскит, чтобы на них повергаться для молитвы. Что камни маскит не были фигурами или образами божеств, как переводят обыкновенно, видно из самого грамматического оборота. Если бы здесь разумелся камень, обделанный в какую-либо фигуру, тогда столбы אבן משכית, а не אבן משכית. Это были камни, на которых приносились молитвы, мостовая пред кумирнею или идолом, устроенная особенным запрещенным образом, противоположным רצפה, т. е. мостовой согласно с духом закона (Иез.40:17, 18) и состоявшей из простых одноцветных каменных квадратов или ромбов, может быть также разрезанных ромбов, т. е. треугольников. Из Иез.8:12 и Притч.25:11 видно, что помост маскит был цветной, или пестрый. Эта пестрота не могла зависеть от крашения, так как вообще работа красками была неизвестна евреям, и так как у древних народов, как и в настоящее время, живопись имеет место только на стенах и потолках, а отнюдь не на полу. Остается предположить здесь пестроту мозаической работы, такую же, какую, по свидетельству Аристея, также вопреки постановлению Моисея, устроил Ирод в своем храме, λιθόστρωτον, по-халдейски γαββάθα. Кажется что и מוסך в 2Цар.16:18 означает лифостратон, т. е. царскую экстраду или седалище, украшенное мозаикою (LXX; τὸν θεμέλιον τῆς καθέδρας), и что, следовательно, мозаическая работа могла иметь место отчасти и в первом храме, по влиянию финикиян, против которых собственно и было направлено запрещение книги Левит, так как первоначально мозаическая работа была тесно связана с распространенным в Палестине финикийским язычеством. В книге Есфирь, (гл. 1) также говорится о лифостратоне, на котором стояли золотые ложи. В настоящее время на востоке различают два вида мозаики: одну составляемую из разноцветного мрамора, которым выводят различные арабески по белому полю, другую из стеклянных кубиков различных красок с преобладанием позолоченных кусков, которыми слагаются фигуры цветов, деревьев, животных и зданий. Противоположность этих двух видов мозаики доходит до того, что та и другая производятся различными мастерами и имеют особенные название. Первый вид называется vocham mogazzah, как Саадие в арабской библии переводит еврейское маскит; второй – fosayfisa от греческого слова ψῆφος, которое арабы произносили fesifos – fosayfisa. Последнюю мозаику сами арабские писатели выводят из Константинополя от византийцев, а мозаику мрамором считают наследием библейских праотцов. В раввинской литературе упоминается не только первый древнейший вид мозаики, но и последний византийский под именем pesiphas. В aboth рабби Натана (стр. 28) говорится: «есть три рода талмудистов: камень gazith (т. е. с обделанною выпуском лицевою стороною), камень угловой (т. е. по-своему положению необходимо обделываемый с двух сторон) и камень песифас (т. е. куб обделываемый со всех четырех сторон для мозаической работы). Первого рода камень это тот ученый, который стоит только на медраше (толкованиях библии) и в этой области обращается; второй камень – кто обращается в медраше и галахе, третий камень – кто обращается в медраше, галахе, агаде и тосефте».

* * *

Если эти немногие замечание не дают полного понятие о древнееврейской архитектуре, то, надеюсь, их достаточно для того, чтобы читатель мог убедиться, что обозрение памятников св. земли далеко не так легко, как представляют некоторые туристы и еще не приведено к концу в тех путешествиях по св. земле, какими располагает современная литература, не смотря на всю ученость некоторых из них. Археология, как и история, – бесконечный предмет, и чем больше она изучается, тем больше в ней открывается темных углов, требующих света и света. Классические обозрение памятников востока, изданные в Англии ученым Murray и во Франции известными Ioanne и Isamber могли сделать только то, что вызвали жажду новых исследований и привели десятки новых путешественников в св. землю. Если Ренан в отчете о своем ученом путешествии в Палестину, представленном на имя императора Наполеона III, говорит, что для него было достаточно нескольких дней для изучения памятников древнего Иерусалима, то этим он только даёт знать, что он был не исследователем, а развлекающимся туристом, который и Рим может обозреть в восемь-девять дней, при пособии ловкого чичероне, и еще насмеяться над археологом, проведшим всю жизнь среди памятников древней столицы европейского запада. Какого рода обозрение древних восточных памятников представил Ренан в своем отчете, видно из следующей фразы его об одном финикийском памятнике, фразы может быть рассчитанной на эффект, но на самом деле скрывающей глубокое незнание: се monument étrange flottait pour moi dans un intervalle de vingt ou vingt-quatre siècles, susceptible à la fois d’être consideré comme le contemporain de Salomon ou de saint Louis.

Харам-Эш-Шериф и остатки храма Иеговы

Панорама, открываемая Иерусалимом, единственная в своем роде и как будто рассчитана на то, чтоб произвести впечатление строгого закономерного величие. Для путешественника, приближающегося к Иерусалиму с запада, почти весь вид города ограничивается одною высокою городскою стеною серо-бурого цвета, прямыми, скрещивающимися линиями обвившею город и сообщающею ему скорее вид модели, приготовленной для города, чем действительного города. Путешественник на минуту забывает, что пред ним действительный Иерусалим, а не один из тех рисунков и видов, которые показывал ему при уроках священ. истории и которые впоследствии воображение привыкло рисовать ему каждый раз при имени города Давидова. Нынешние стены Иерусалима на самом деле слепок, сделанный арабами, по воспоминанию Иерусалима древнего, хотя тот, кто по нынешней стене составил-бы себе понятие о древнем городе, впал-бы в такую-же ошибку, как и тот, кто по нынешнему бесцветному населению Иерусалима вздумал-бы судить о его древних обитателях. Русские путешественники обыкновенно наблюдают Иерусалим с террасы русской миссии, откуда замечательный вид на западную часть иерусалимской стены к югу от Яффских ворот; где из-за стен города возвышаются единственные в Иерусалиме высокие деревья армянского сада, свежая зелень которых дает неожиданный контраст с поблекшим мертвенным цветом всего вида города. Впрочем, общее впечатление от города теряется по мере приближение к стенам, соответственно чему красивая и гладко обточенная модель, видевшаяся в перспективе, переходит в грубо отделанную и совершенно не эстетическую стену. Кроме армянского сада для наблюдателя с террас русских построек, красиво выдается из-за стены большая базилика католической патриархии, синие купола храма гроба Господня и мечети Омара, зеленый купол синагоги, четыре или пять выбежавших высоко над городом минаретов и на северном холме города группы белых куполов частных домов, кажущихся разбросанными, катящимися в долину, камнями. Боковым фоном города по ту и другую сторону служат горные возвышенности, надвинувшиеся к холму города, с бледною, гармонирующею с цветом скал, зеленью оливковых дерев, между которыми с Долины Рафаилов каким-то крылатым видением выступает огромная ветряная мельница богадельни Монтефиори. Но выше всякого описания задний фон Иерусалима, образуемый далекою цепью Иорданских гор, вечно подернутых темно-голубою дымкой, которая, при бледном сиреневом цвете палестинского неба, кажется воздушным основанием небесному своду. Впечатление от этого заднего фона английские путешественники сравнивают с впечатлением от известной картины Гэнсборо, представляющей едва вероятное художественное сочетание в изображении индивидуума в синем костюме в синей комнате, в окно которой видится синее небо. Синева Иорданских гор, действительно представляет одну краску с синим сводом неба, с синим куполом Омаровой мечети, но при этом их разделяют такие живые оттенки, что они не только не утомляют глаза, но напротив оставляют всегда самое приятное и какое-то ласкающее впечатление, с которым жаль расстаться. Мой спутник в Палестине, поэт, любуясь этою картиною Иорданских гор по ту сторону Иерусалима, импровизировал:

Там синий слой густого пара

Висит вдоль гор и берегов,

Как дым библейского пожара

Пяти преступных городов.

Насытившись панорамою св. города, путешественник спешит в его стены и ищет глазами древних памятников Давида и Соломона. Но где-же они, эти великие развалины столицы Иудейского царства, пред которыми и Капитолий в Риме и акрополь в Афинах должны отойти на задний план, по их безмерному значению для истории человечества?... Quantum mutatus ab illo. Путешественнику скоро приходится убедиться, что он не в Иерусалиме, т. е. не в древнем Иерусалиме, а в каком-то новом восточном городе, пленившем город Давидов. Как жаль, что Иерусалим не остался на всегда в развалинах как Баальбек, Ниневия и др. города, а облекся в эту новую чуждую наружность. Навеки оставленные в жилище змей и геенн Баальбек, Ниневия и Пальмира, благодаря своему запустению, сохранили в целости свои древние остатки и конечно еще много веков будут принимать в своих развалинах новые и новые поколения людей, ищущих уроков от лица седой древности. Такую-же идею воспитывает в себе путешественник и о павшем Иерусалиме. И вот с замиранием сердца ступивши в область этой мировой сцены, вместо живописных развалин, поражающих своим величием и воспоминаниями, путешественник видит пред собою грязное местечко с валящимися вовсе не от древности домиками, напоминающими заброшенный город отдаленной провинции с мелкими лавчонками, с глухим говором разноязычных жителей, вместо дикого рева львиц и гиен. О, это выше всякого запустения. Иерусалим должен завидовать Баальбеку и Пальмире. «Будут искать его и не найдут следов его», говорил пророк.

Тем тяжелее эта судьба Иерусалима, что его древние развалины, самые священные в мире, были вместе с тем одни из самых замечательных. Плиний называет древний Иерусалим самым значительным городом не только в Иудее, но и на всем Востоке. По свидетельству Страбона, город Давидов имел такие громадные сооружение, что их можно было видеть из Яффы. Это значит, что Иерусалим был виден для всей Иудеи, потому что Яффа самый низменный пункт страны. И действительно, когда, после покорения Иерусалима, евреям запрещено было приближаться к своей древней столице, они имели утешение смотреть на её разрушенные громады с отдаленных гор Иудеи. И наоборот, с высоких террас иерусалимских зданий, говорит Флавий, можно было видеть всю страну от моря Средиземного (θάλαττα) до Мертвого (λίμνη). Сам Тит, пораженный величием побежденного Иерусалима, при разорении его, оставил на память потомству три наиболее замечательные башни Фазаэль, Гиппику и Марианну и западную стену города. Но сохранил-ли новый Иерусалим в целости эти сооружения, пощаженные, как чудо строительного искусства, совершителем судеб Божиих над Иерусалимом? Где уцелевшая от разрушения часть дома Божия, в которой, по разрушении Иерусалима, как свидетельствует иерусалимский талмуд (Sanhedrin 18, 4), раббан Гамалиэль, внук известного наставника апостола Павла, имел заседание с собравшимися из вавилонских и греческих провинций Иудеями? Где памятник Соломона, по свидетельству Диона-Кассия (LXIX, 14), стоявший еще во время возмущения Бар-Кохбы, помазанного рабби Акивой в Мессию? Где сионская церковь, эта первая христианская церковь в мире, по свидетельству палестинского уроженца Епифания, уцелевшая от разорения и стоявшая среди развалин как шалаш в огороде? Где та часть Иерусалима, которая, по свидетельству Евсевия (Demonstr. evang. VI, 18), спаслась от опустошения, в исполнение пророчества Захарии (Зах.14:4)? Где это необъятное поле развалин, ужаснувшее императора Адриана, которое делало Иерусалим похожим на город, потрясенный до основание землетрясением? Где наконец Иерусалимский театр, трикамарон, тетранимфон, додекапилон, монетный двор, построенные Адрианом в опустошенном уже Иерусалиме, по Chronicon paschale 1, 474? Какой ответ может дать истории на эти вопросы новый Иерусалим? И какое значение может иметь этот новый город, взгромоздившийся на древние развалины и окутавший собою, как паутиною, свящ. остатки, вместо того, чтобы держаться от них в почтительном отдалении на страже свящ. праха, как стоят на страже древнего своего акрополя Афины, как даже нынешний Ашкелон сторожит свой потонувший в песке древний акрополь. Дикие звери, поселившись среди развалин древних храмов, не на столько оскверняют их, на сколько мусульманские обладатели Иерусалима, вопреки своим собственным доктринам, осквернили этот всемирный город. Когда арабы не задумываясь разметали прах многих египетских городов, в которых они не видели ничего священного, когда на Луксорский храм в Фивах, или на великий философский храм в Дендерах, изображавший неоплатоническую идею истины, добра и красоты в их нераздельном единстве, арабы взгромоздили новые деревни и обстроились свящ. материалом храма, то они могли оправдаться незнанием их философской идеи или её несоответствием с своим учением. Но чем могут оправдать арабы свое святотатственное отношение к остаткам древнего Иерусалима, священнейшего города в мире, в котором, по учению ислама, нет такой точки, на которой не молился бы какой-либо великий праведник или пророк. Несмотря на это уважение, или может быть вследствие этого вандальского уважения, Иерусалим потерпел гораздо более других известных остатков древних столиц и городов. В тех немногих следах древности, какие можно различать в настоящее время, все перевернуто вверх дном: древние камни большею частью сдвинуты с своих первоначальных мест, прекрасные гранитные и мраморные колонны частью разбиты, частью валяются в виде прилавков у магазинов и кофеен, или, как простой камень, вопреки всем строительным законам, вошли в состав новой городской стены. В наказание за это новый Иерусалим, построенный не на живой почве, а на древних развалинах, то и дело обваливается, вместе с тем, как сокрытые под землею остатки стен и сводов подаются и падают.

Такое глубокое опустошение до крайности затруднило топографию древнего города. Один из новейших путешественников Людвиг Ноак (Von Eden nach Golgatha) совершенно отказался видеть Иерусалим в нынешнем неопрятном городе этого имени и переносит город Давидов, со всею совокупностью географических и исторических преданий, на Ливан в Келесирию. Живописная местность и среди нее покинутые древние развалины, на пути из Бейрута в Дамаске, так пленили Ноака, что одного легкого созвучия имени развалин с именем Иерусалима для него было достаточно чтобы сдвинуть город Давида с его древнего места и составить большую теорию Иудейского царства на Ливане. Можно пожалеть об этом человеке, убившем десять лет труда над развитием этой воздушной теории в двух огромных томах своего сочинения. Но он имел свое утешение; он нашел Иерусалим именно такой, какого искало его воображение, город преданный божественному проклятию и оставленный человеком в наследие львам и гееннам, но величественный и грозный в самых своих развалинах, раскиданных на столько, чтобы, достаточно выражая идею падения и проклятия, с другой стороны не быть в опасности потонуть и исчезнуть под песком пустынным. Не будем пока мешать Ноаку наслаждаться прекрасными видами вновь открытого им ливанского Иерусалима, но, прежде чем искать нового Иерусалима, войдем в ближайшее рассмотрение Иерусалима существующего. Если от этого последнего осталось очень мало следов, то эти следы тем более дороги и тем непростительнее было Ноаку пройти мимо этих остатков в его поисках «за бесконечным полем развалин».

Классическое место древних источников, определяющее положение древнего Иерусалима, заключается в сочинении Иосифа Флавия о войне Иудейской V, 4, 2 и дал. При всей своей подробности, это место далеко не так ясно, чтобы по нем можно было восстановить полный образ древнего Иерусалима, не прибегая к отдельным, случайным указаниям и намекам других книг и собственным соображениям. Описание трех холмов (§ 1), на которых стоял город и, следовательно, частей города, страдает главным образом тем недостатком, что в нем не определены страны света, в которых нужно искать одну часть в отношении к другой. Описание трех существовавших стен города (§ 2) еще более не удовлетворяет, потому что в нем не указывается отношение двух последних стен к первой древнейшей стене, а в описании первых двух стен не указана часть города, к которой они принадлежали. Только посредственно, из случайно названных соседних местностей при описании стены, особенно же из истории хода осады и постепенного опустошения города Титом, можно определить, что первая и древнейшая стена окружала верхний город. Из того, что две другие стены начинались на северной части первой, можно заключить, что верхний город лежал на юге в отношении к другим частям города, хотя и это первоначально не было принимаемо (Лигтфоот и др.), и только с Реланда (Pal. 846) стало бесспорным. Многие не узнавали здесь горы Сиона собственно потому, что Флавий, по какой-то необъяснимой причине, имени Сиона не называет (Клярке еще в недавнее время помещал верхний город на горе Злого Совещания, где гинномский некрополь). И в библии единственное место, в котором Сион назван в строго географическом смысле, есть 2Сам. 5, 7–9. (2Цар.5:7–9) Вполне бесспорным считалось всегда только то, что третий холм, упоминаемый в §1 процитированного места Флавия, есть гора храма или Мория, хотя и она не названа по имени. Что этот холм лежал на восточной стороне города, при потоке кедронском, видно из описания первой и третьей стены Иерусалима (§2), из описания святилища (§5) и истории осады. Таким образом основными пунктами, в которых можно не сомневаться, нужно считать в топографии Иерусалима Морию и Сион. К этим бесспорным пунктам можно, кажется, прибавить и Везефу, в том смысле, но крайней мере, что эта часть города лежала на севере Иерусалима (§§ 2, 8) хотя некоторые из критиков (Вильямс и Шульц) и этот холм вносят в число спорных. Остальные пункты в топографии Иерусалима так не ясны в описаниях, что только путем продолжительных изысканий и наблюдений над местностью и остатками древнего города можно прийти к каким-либо результатам.

Первою и важнейшею как по-своему значению, так и остаткам древности, частью Иерусалима служит гора храма, с которой мы и начинаем обозрение.

* * *

Площадь иерусалимского храма в настоящее время называется у арабов Харам-Эш-Шериф т. е. священная ограда. Это название очень древнее и перенесено на иерусалимское святилище с гроба Магомета в Медине и мечети с камнем каабы в Мекке, известных у арабов под тем же названием. Около 15 века иерус. святилище называлось также акса отдаленный т. е. по местности отдаленное от других святилищ ислама. Нужно отдать справедливость особенному, хотя и своеобразному, уважению, оказываемому месту храма Иеговы нынешними его обитателями. По магометанским сказанием площадь этого святилища – одно из самых священных мест на земле; она связана с небом воротами, которыми Бог ежедневно посылает в Иерусалим 70,000 ангелов петь аллилуйя. Когда верующий молится в ограде святилища, его молитва также близка к Богу, как если бы он молился на небе. Пилигрим, посетивший Иерусалим, получит один награду, равную награде 1000 мучеников. Стечение магометанских пилигримов в Иерусалим почти не уступает количеству пилигримов христианских; здесь можно видеть пилигримов магометанских из Сибири, Индии, Марокко; редкий пилигрим, идущий в Мекку, не будет в хараме иерусалимском. С другой стороны, как в Мекку не смеет ступить нога гяура, так до последнего времени христианин не мог вступить в ограду иерус. харама, не рискуя жизнью или по крайней мере большими опасностями. Кажется, что при этом запрещении, кроме общего у магометан презрение к иноземцам, имело значение предание о храме Ирода, запрещавшем вход иноверцам во внутренний двор под страхом смерти. Эту угрозу шейхи харама повторяли до последнего времени. Доступ к хараму получили христиане в первый раз при посещении Иерусалима его Высочеством Великим Князем Константином Николаевичем, когда за его свитою все гяуры Иерусалима проникли в святилище. С того времени посещение харама не представляет трудностей и обходится только более или менее значительным бакшишем, смотря по продолжительности посещения.

Для того, чтобы бросить первый общий взгляд на площадь харама, рекомендуют несколько пунктов наблюдения. Бурфорт, Галбрейтер, Сольси изучали вид харама с крыши серая на северо-западном углу площади, некогда резиденции паши, в настоящее время обращенной в казармы. Когда не было доступа христианам в ограду харама, это был единственный пункт, с которого снимали планы и делали наблюдение над свящ. площадью все ученые и путешественники. Другие (фотографы) находят панораму харама лучшею с Елеонской горы, откуда Иерусалим с несчетными белыми куполами домов, жмущихся в одну сплошную массу, кажется одним необъятным храмом, а площадь Мория – святым святых этого храма. Но для ближайшего наблюдения крыша серая не удобна тем, что она скрывает южную часть харама, а Елеонская гора не довольно близка для подробного обозрения. По-моему наблюдению, самый полный вид на площадь обнимается с минарета при северной ограде святилища, хотя я не нашел подтверждение замечанию аббата Штанля, что с этого пункта не только свящ. площадь и Иерусалим, но и всю Иудею до Яффы и моря можно видеть, как на ладони.

Вид площади харама, независимо от вызываемых им великих воспоминаний, очень эффектен. Силуэты ее мечетей, особенно мечети Омаровой, по выражению Диксона, пренебрегающей всяким сравнением, и других арабских памятников, рассеянных по широкому полю площади, перемешанных с кипарисами и маслинами, обрамленных бледною рамою стены и накрытых глубоким небом Палестины, при ослепительном освещении восточного солнца, можно видеть у всех пейзажистов фотографов Европы. Но мне не случалось видеть фотографии, напоминающей настоящее впечатление харама; особенно ощутительно в фотографиях харама, виденных мною в Иерусалиме, Бейруте и Константинополе, отсутствие этого металлического света, обливающего и мечети, и стены, и деревья, и траву харама и доселе еще как во время Иосифа Флавия, сообщающего площади Мории вид сверкающей снежной горы. В своем общем виде, поскольку он зависит от грунта и солнца, нынешний харам напоминает харам древнего святилища. Но в своем внутреннем содержании его вид выдохся и исчах. В древнее время эта площадь дышала жизнью и кипела народом. Кого и чего здесь не было? Левиты сновали здесь взад и вперед по своим обязанностям. Фарисеи, усевшись в кружок, трактовали о догматах и разбирали новые отступления саддукеев. Священники и ученые, в ожидании открытия заседаний синедриона, читали уроки закона в отделениях второго двора. Селянин с снопами нового жнива здесь встречался с богатым горожанином, влекущим за собою дородного вассанского вола и овцу. Прокаженный и нечистый на лестницах двора сталкивались с ревнивым мужем, влекущим легкомысленную супругу для торжественного обличения. Под широкими портиками внешнего двора толпа с шумом окружала вновь явившегося пророка, предрекавшего грядущие времена. Продавцы голубей и разных печений зазывали всех и каждого в свои лавочки. Меновщики предлагали национальные сикли взамен императорских динариев и греческих драхм. Этот шум торговли, споров, молитвы смешивался с звуком труб, с мычанием закалаемых животных и фырканьем живых, с треском пламени на жертвеннике. В этой картине площади, говорят раввины, внимательный наблюдатель мог заметить десять таинственных особенностей, или десять чудес чистоты и святости харама: никогда не было на площади святилища не только скорпионов или ящериц, которыми кишит площадь в настоящее время, но даже мелких насекомых в снопах приношений и мух в кухнях святилища; никогда ветер не колебал ровным столбом поднимавшегося к небу жертвенного дыма и дождь не падал на курящийся алтарь; как густо ни наполнял народ дворы храма, никто не говорил никогда: «тесно мне, негде повергнуться для молитвы»; никогда дурного запаха не было от животных; никто никогда на площади святилища не имел грубого и нечистого помысла, не соответствовавшего святости места славы Иеговы. В настоящее время, за исключением нескольких часов дня, площадь совершенно пуста. Изредка пройдет по повредившейся лестнице местный эфенди, водонос пробежит с своим кожаным ведром, одним видом своим способным отнять всякую жажду у европейца, тощая, одетая мумией, женская фигура простучит по мостовой своими деревянными подошвами, работник выйдет на свежий воздух из ремонтирующейся Омаровой мечети и опять все мертво и пустынно.