Часть четвертая

Было ли у первых христиан искусство?

I.

Было ли у первых христиан искусство?841 На вопрос этот необходимо ответить до описания и художественной оценки тех памятников живописи и скульптуры, которые дошли до нас от ранних последователей нового учения. При первом взгляде, кажется очень вероятным, что принятие христианства должно было неминуемо повести за собою отвержение искусства, очень часто употребляемого язычниками, для изображения богов и украшения их храмов – жилище демонов, по мнению верующих. Можно ли предположить, что люди, разорвавшие с прошедшим и отвергавшие, как нечто греховное, все, чем они прежде наслаждались, что любили, несмотря на то, сами упражнялись в том художестве, которое в мире античном постоянно служило к возвышению и прославлению языческих богов? Опасности, которым, по временам, подвергались христиане, обращая на себя, каким бы то ни было образом, внимание властей, необходимость скрываться, серьезность их положения, часто враждебные отношения к ним римского общества, все это должно было удалять верующих от искусства, вообще, от всякого рода украшения их гробниц и мест собраний. Притом, развитие художества предполагает общество, правильно установленное, не только свободное, но и богатое, занятое светскими заботами, склонное к роскоши, к приятным развлечениям ума, любящее природу и жизнь. Христианская община, напротив, была составлена, по большей части, из людей бедных; среди них должно было преобладать настроение строгое, печальное, удалявшее от света и всего веселого.

Многие археологи отвергали, потому, и даже до наших дней отвергают существование христианского искусства до Константина. Еще до сих пор можно слышать мнение, что верующие времен гонений, были ли они язычники, принявшие христианство, или обращенные евреи, удалялись от всякого фигуративного изображения и что только впоследствии, в IV-м столетии, когда, отчасти, был забыт языческий характер художества античного мира, христиане начали украшать свои места собраний и церкви живописью и скульптурой. Все памятники искусства, находящиеся даже и в подземных христианских кладбищах, относили, потому, без различия к векам торжества церкви. Открытия, сделанные в последнее время в катакомбах, и более точное определение отношений первых христиан к властям и к окружающему их обществу, во многом изменили мнение, что верующие, периода борьбы, безусловно удалялись от изобразительного искусства.

Общего неизменного правила, относительно склонности или удаления первых христиан от живописи и скульптуры, постановить невозможно. Новая вера распространялась в различных странах, среди людей разных племен, разного образования, разных художественных способностей. Христианские идеи понимались неодинаково всюду, куда проникали, на берегах Нила и на берегах Тибра, в римской Африке и в Греции, в Палестине и в южной Галлии, и это различие проявляется, между прочим, и во взгляде ранних последователей новой веры на художество, как средство выражения религиозных идей. Следовательно, на вопрос: было ли у первых христиан искусство? нельзя отвечать ни решительным да, ни положительным нет. Надо знать, прежде всего, кто были эти христиане, какому племени и какому образованию принадлежали они. Разумеется, среди тех людей, которым их прежняя религия запрещала изображение живого существа и, особенно, представление Бога под видом человека, религиозное искусство неминуемо должно было встретить осуждение. Точно так же, среди обитателей природы однообразной, бедной формами и красками, бессильной развить в человеке любовь к пластике и живописи, которые, потому, не были приготовлены и не чувствовали влечения к передаче изобразительно своих идей, христианство не могло вызвать художественного движения, и, если религиозное искусство появлялось в подобной среде, то оно было принесено извне и, часто, неодобряемо.

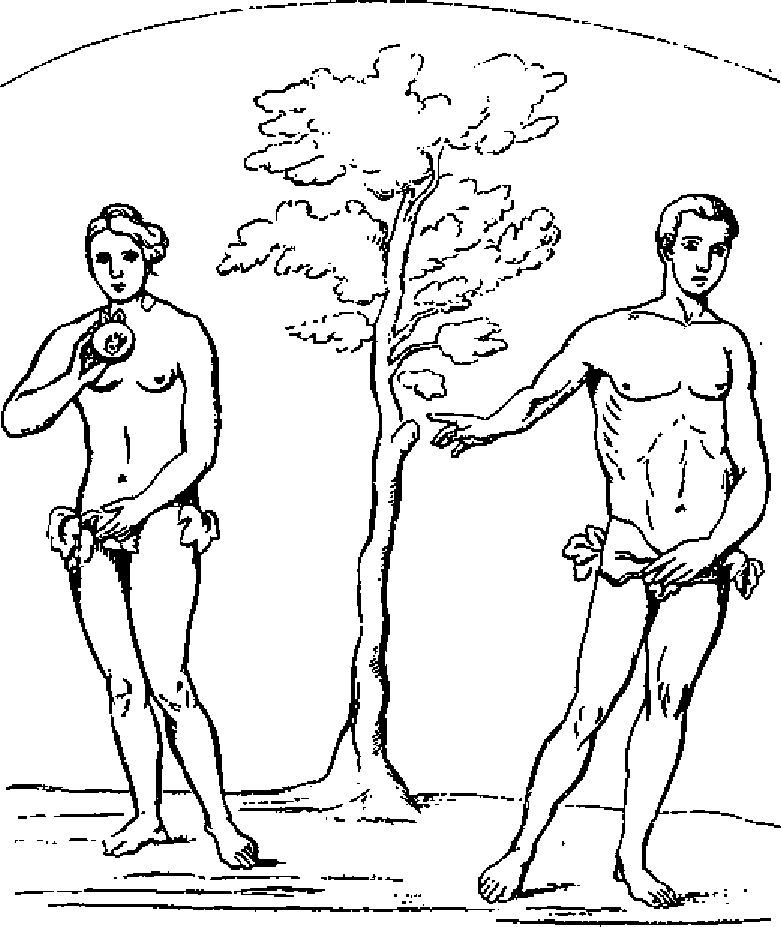

Так, например, местами, на восточных берегах Средиземного моря и северной Африки, вообще, всюду, где фигуративное искусство не составляло самобытного произведения страны, а было принесено классической культурой, там христиане, скорее, были расположены удаляться от религиозных изображений, сделанных живописью и пластикой, чем оправдывать их, тем более, что они не были предписаны новым учением. Закон Моисея запрещал не представление живого существа, а поклонение какому-либо изображению. Моисей, например, получал повеление от Бога изобразить херувимов. Но запрещение представлять живое существо с целью поклоняться ему, должно было удалять евреев вообще, от изображений подобного рода. Понятно также, что те из них, которые приняли христианство, осуждали фигуративное искусство и не одобряли религиозных образов, так как эти последние делались для почитания их. Но даже и тут неизменного правила постановить нельзя; не всюду евреи были столь строги. Так, например, в еврейских колониях, разбросанных по берегам Средиземного моря, заключавших в себе много прозелитов и находившихся в постоянном соприкосновении с народами классической культуры – развивавшей, в большей или в меньшей степени, художественные вкусы и деятельность в области искусства, даже и среди племен, всего менее способных к ним – в этих группах евреев, говорю я, не преобладало столь положительное удаление от фигуративного искусства, как в самой Палестине. Это, между прочим, доказывают нам фрески, открытые в еврейских катакомбах в Риме, изображающие разные символические сюжеты зверей, птиц и даже фигуру человека, как в соседних христианских подземных кладбищах. Если постановления религии иудеев в этом отношении делали уступки, то новая вера, не запрещавшая положительно религиозные изображения, еще менее должна была препятствовать развитию, в среде своих последователей, изобразительного искусства.

Разумеется, закон Моисея: «не делай себе кумира», вызванный отвращением иудеев к египетскому идолопоклонничеству, должен был получить и среди христиан известное значение. Новые иудеи выходили из языческого общества, как евреи из Египта, отвергая, подобно последним, поклонение идолам. Но эти идеи не всюду преобладали и не всюду имели одну и ту же силу. Так, например, в Греции, в Италии, вообще, на северных берегах Средиземного моря, где самая природа, богатая прекрасными формами и красками, развивала в человеке способность к живописи и пластике, где жили вековые художественные традиции и изобразительное искусство сделалось отраслью умственного развития, там, принявшие христианство, конечно, не шли против инстинктов своей натуры, разрывая окончательно с прошедшим, и не удалялись от живописи и пластики, осуждая выражение своих религиозных идей и заявления своей веры и своих надежд фигуративно, равно как и каждый декоративный мотив, взятый из прекрасной, окружающей их, природы, хотя бы они при этом и отвергали всякое проявление язычества в их искусстве842.

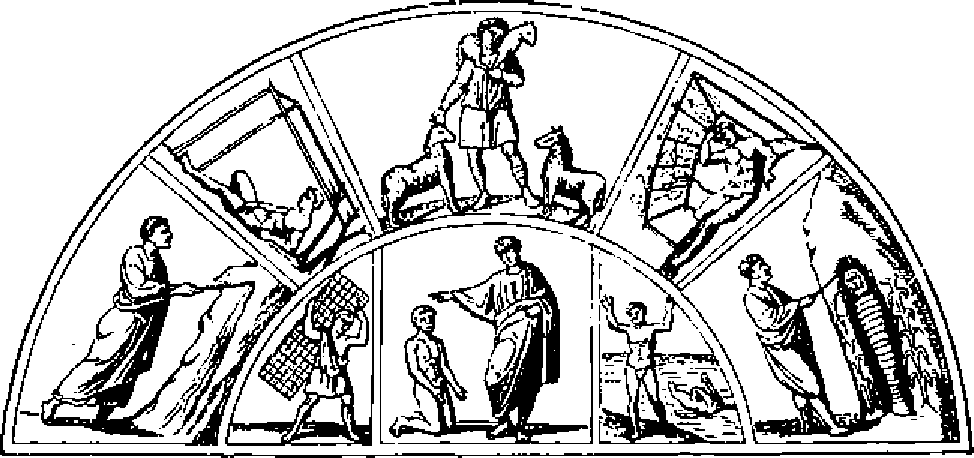

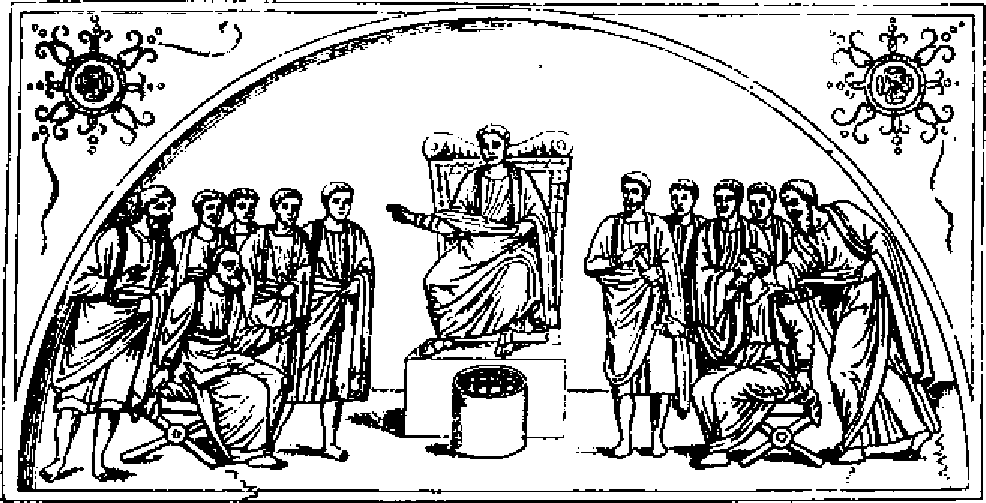

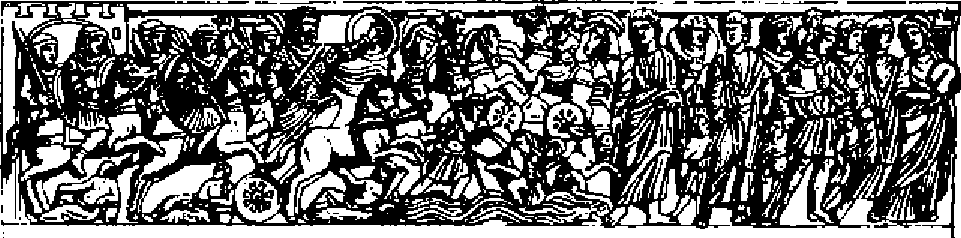

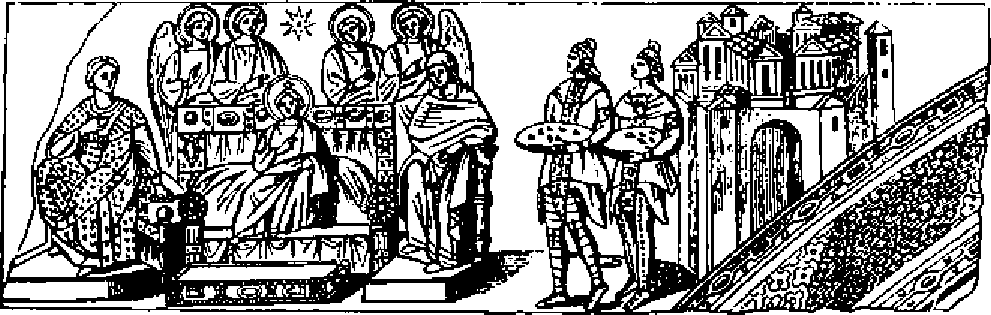

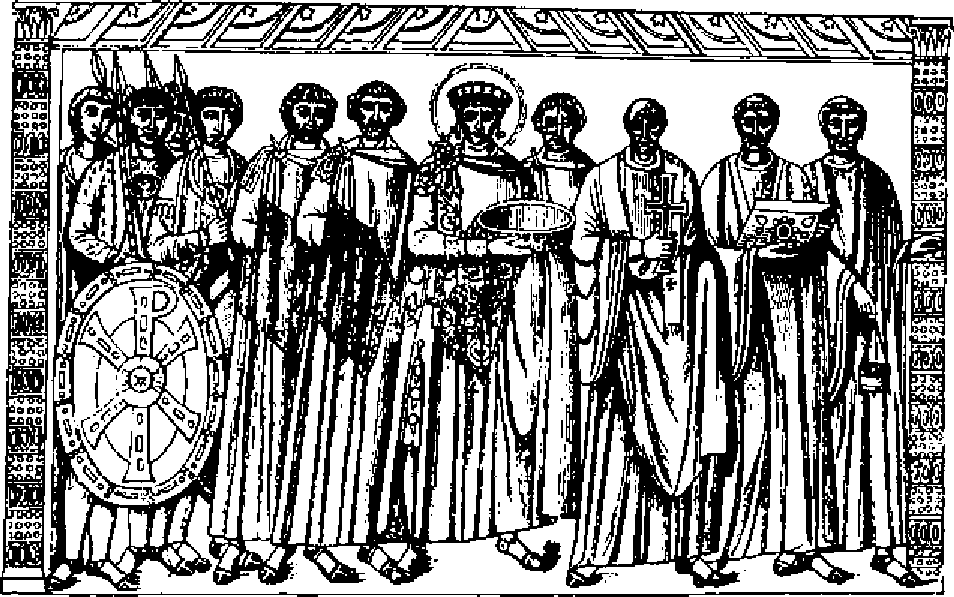

Не надо, притом, упускать из вида, что римское искусство в ту эпоху, когда христианские идеи начали распространяться в нем, было проникнуто эллинической культурой и до того художественно настроено, что каждая пустая стена внутри дома сколько-нибудь достаточного владельца, казалась чем-то невыносимым и оскорбляла зрение. Римляне не могли сносить никакого предмета самого обыкновенного, ежедневного употребления, не имевшего художественной, игривой, подражающей природе, формы. Даже маленькие, дошедшие до нас глиняные лампы, дюжинной, вполне фабричной работы, назначаемые в продажу бедным людям, часто украшены с большим вкусом; носок или ручка их красивы, а на диске озображена какая-либо фигура. Не следует, также, забывать, что изобразительное искусство было одним из самых действительных способов передачи мысли в классическом мире, и этот прием сообщения своих идей имел полную силу в римском обществе, при появлении в нем христианства. Замечательные события или особенные происшествия оживлялись в памяти народа, посредством живописи или пластики. Подобным способом, императоры говорили народу и изображения, в этом случае, заменяли манифесты и прокламации843. Каждый триумф в Риме давал работу многочисленным живописцам; они представляли виды из завоеванных стран, их жителей, битвы и победы римлян. Подобные картины несли в триумфальных шествиях вместе с аллегорическими фигурами рек, гор, городов, стран и т. д. В Риме, в века империи, очень часто изображали живописью, пластикой, мозаикой замечательные происшествия и события из жизни императоров, как, например, заключение ими мира, их триумфы, сражения, осады, охоты, бои гладиаторов, травли зверей, жертвоприношения, при которых они присутствовали, равно как и их благодеяния и великодушные поступки. На процессах у римлян появлялись изображения совершенных преступлений. Этим обвинители старались возбудить негодование судей, и склонить их к осуждению обвиняемого. Можно было бы указать и много других примеров очень частого употребления у Римлян изобразительного искусства, как средства сообщения мысли, поучения или возбуждения какого-либо чувства.

Не удивительно, потому, что римляне язычники, воспитанники классической цивилизации, приняв христианство, не отвергли своих артистических вкусов и перенесли в новую веру, сродную им, склонность к сообщению фигуративно своих понятий и к художественной орнаментации. Христиане Рима, расписывая погребальные комнаты и передавая живописью или пластикой свои любимые надежды и идеи нового учения, всего более породившие их, или украшая гробницы дорогих для них умерших, веселыми, живыми декоративными мотивами, согласно с их артистическими наклонностями, не могли видеть в этом ничего, оскорбляющего их религиозные чувства. Усвоение фигуративных искусств для возвышения, для прославления христианства, не могло казаться им предосудительным. Если и были примеры, что римляне, приняв новую религию, смотрели с презрением, даже с ненавистью на все, что прежде они любили, что пленяло их и, следовательно, на произведения живописи и пластики, то нельзя утверждать, что в большинстве новообращенных преобладало это аскетическое направление, особенно, в стране, где идеи аскетизма были до того времени мало известны.

Нас, потому, не должно удивлять, если в местах погребения первых последователей новой веры в Риме, в Неаполе, вообще, всюду, где преобладала классическая культура и где грунт земли позволял выкапывать катакомбы, были открыты фрески, иногда очень хорошо исполненные и стоившие, вероятно, не мало, или мраморные гробницы с барельефами. Христианство, распространяясь, преимущественно, среди бедных и неимущих людей, проникало иногда и в высшие слои общества, в семейства богатых граждан, имевших возможность расписывать свои погребальные комнаты844, находившиеся под покровительством римского закона, охранявшего, без различия, жилища мертвых, какому бы верованию или сословию они ни принадлежали при жизни. Достаточные римляне, приняв новую веру, могли, говорю я, украшать семейные гробницы в те периоды спокойствия и терпимости, иногда, довольно продолжительные, сменявшие гонения, которые, однако, до средины III-го столетия, как мы уже видели, не касались катакомб.

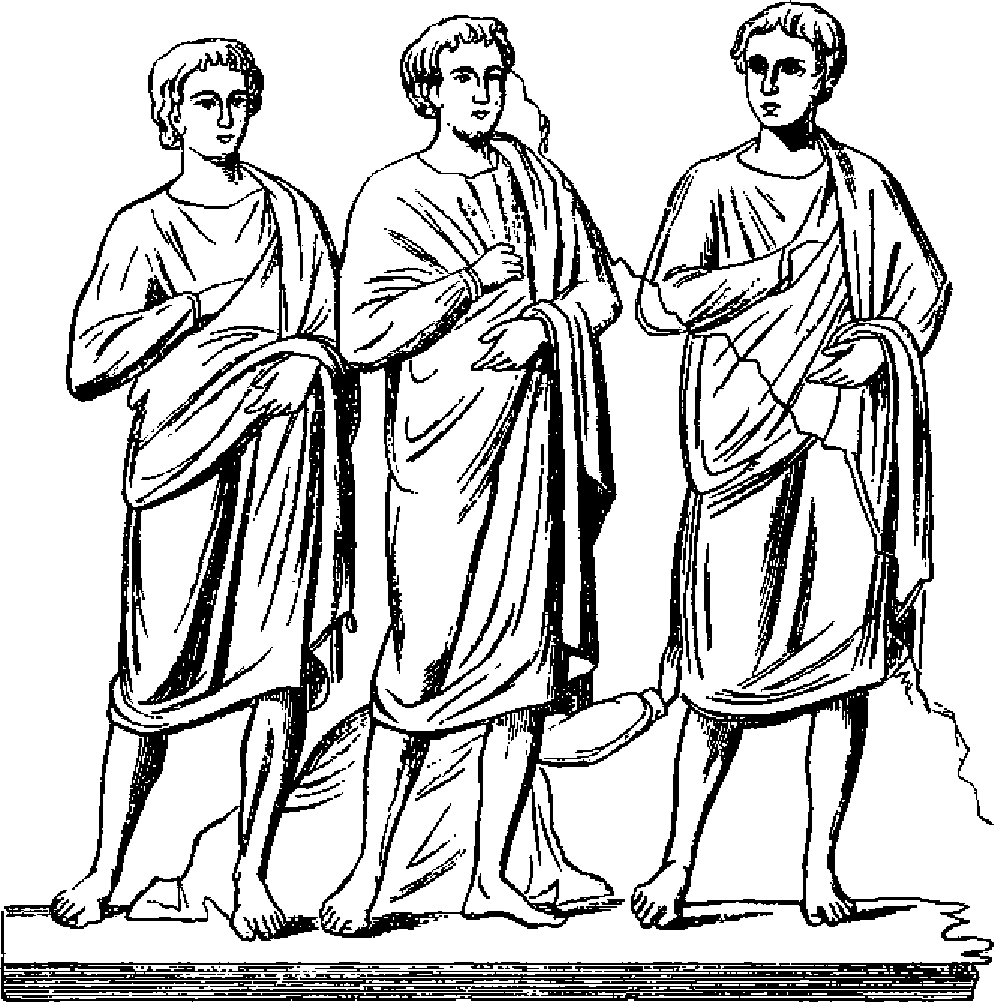

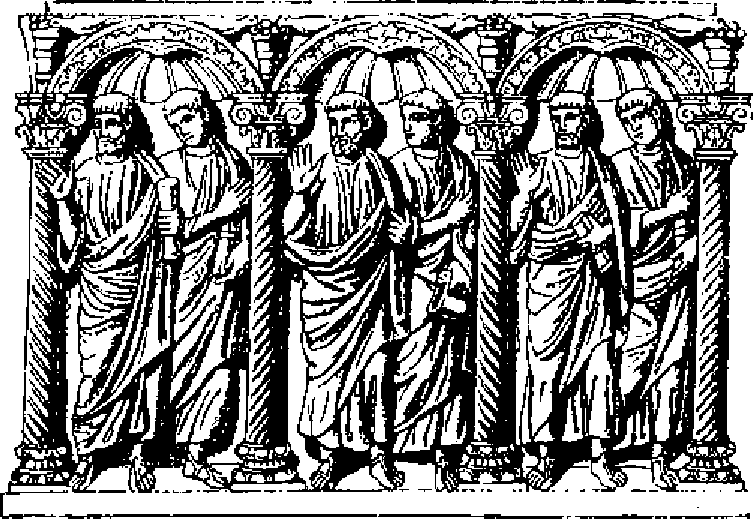

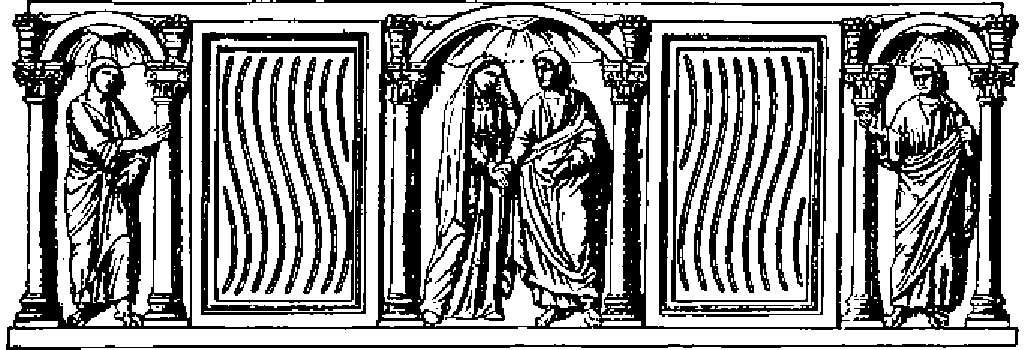

Следует, однако, заметить, что первые христиане, не отвергавшие, безусловно, искусство, предпочитали живопись пластике. До сих пор, в самом деле, открыто очень мало образчиков христианской скульптуры раннего времени. Статуи, более, чем фрески, могли напомнить верующим языческих идолов845, и представить Спасителя, хотя бы аллегорически, но таким же точно образом, как это делали язычники, изображая Юпитера, Аполлона, Бахуса и других богов, именно, из мрамора иди бронзы, не могло одобряться большинством христиан. Поклонение, воздаваемое статуям богов, было самым популярным, самым распространенным обрядом язычества. Художник верующий, высекавший из мрамора или ливший из бронзы какую-либо фигуру христианского значения, уподоблялся языческому скульптору, создавшему изображения ложного божества. Притом, не надо забывать, что перед статуями богов или императоров, христиан, на допросах, заставляли курить фимиам и совершать возлияние вина, и после отказа их исполнить это заявление благонамеренности и патриотизма, имевшее гораздо более гражданский, чем религиозный характер, следовал, обыкновенно, роковой приговор, как это видно из письма Плиния к императору Траяну, из многих деяний мучеников и творений писателей церкви.

Удаление верующих от произведений пластики, столь часто употребленной для прославления и возвеличения языческих богов, проявляется и у христианских писателей.

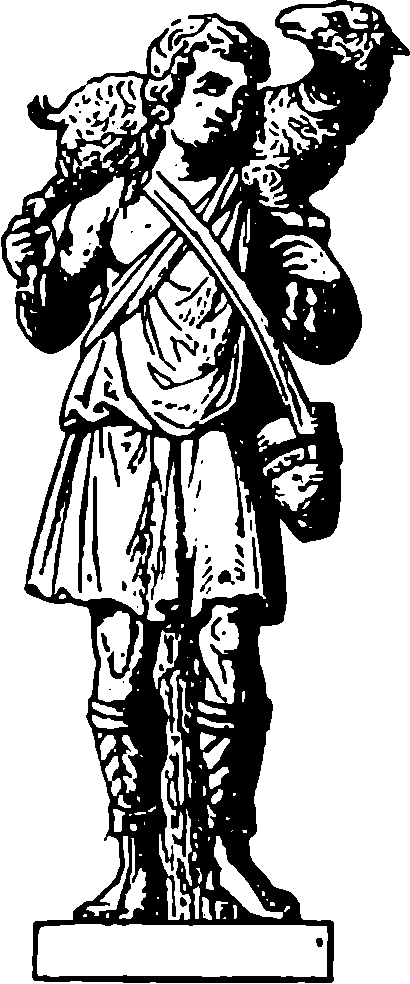

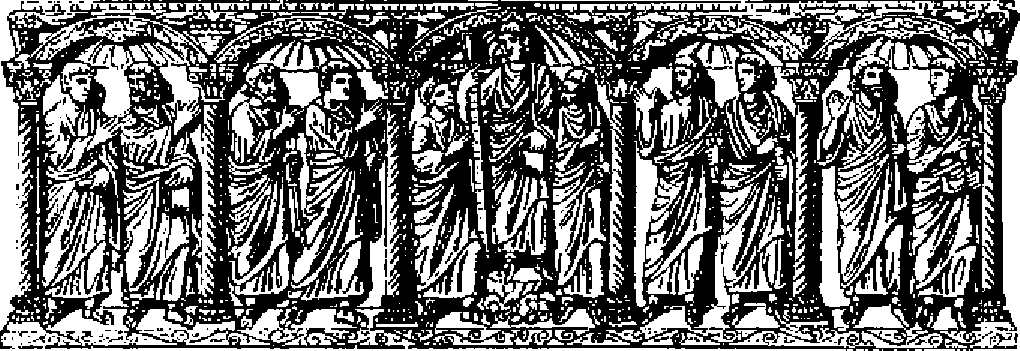

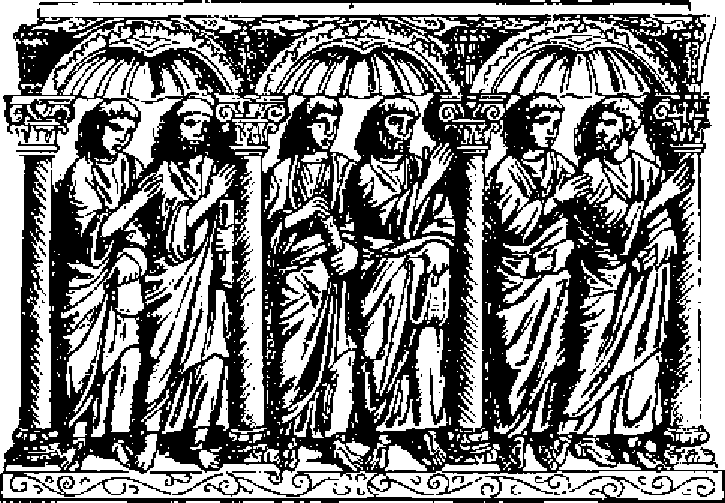

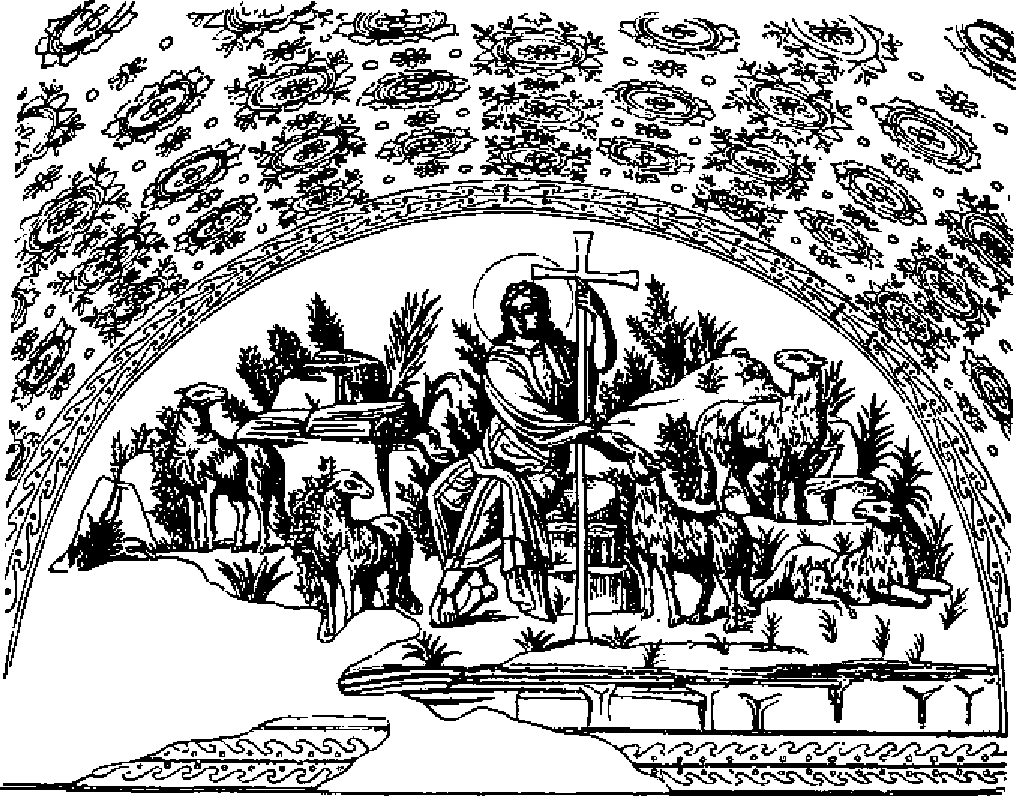

Но и в этом случае были исключения; в катакомбах, как мы увидим дальше, нашли несколько статуй, изображающих доброго Пастыря.

II

Если мы разберем то, что писатели церкви раннего времени христианства говорят об искусстве, то увидим, что их следует разделить на две группы. К первой принадлежат писатели Италии, запада, вообще, тех стран, где была распространена эллиническая культура. Некоторые из них благосклонно смотрят на живопись и пластику, другие, хотя и не оправдывают вполне выражение ими религиозных идей, но не осуждают искусство окончательно, не запрещают положительно, когда оно не употреблено с языческой целью и не служит поощрением роскоши. Писатели церкви, безусловно отвергающие искусство, составляют вторую группу; они принадлежат востоку семитическому, вообще, тем странам, где новой вере предшествовали религии аскетического характера; враждебные фигуративному искусству, где последнее не развилось самостоятельно, где, притом, классическое образование не пустило глубоко корней, и жители, по своей грубости, не были способны ценить художество и не имели к нему такого влечения как в Италии и на востоке эллиническом.

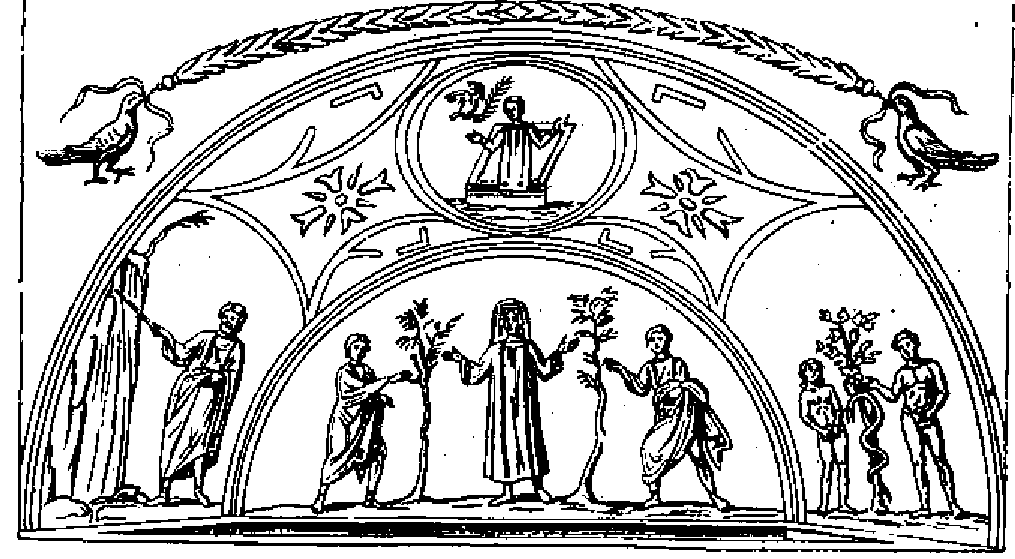

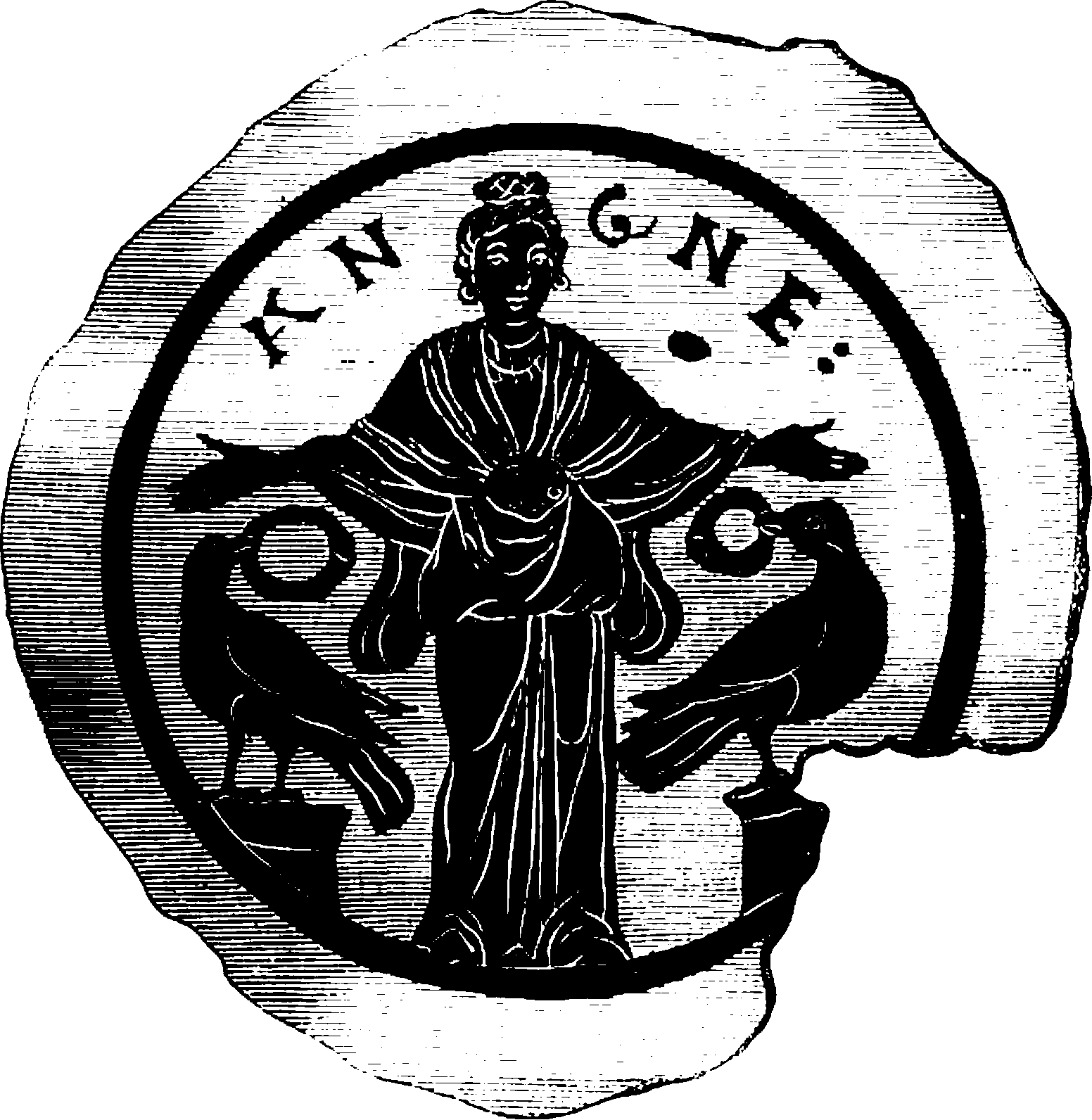

Так, например, африканец Тертуллиан (160 – 245), во многих местах своих сочинений, с большой энергией осуждает искусство; но известно, что он одно время принадлежал к аскетической секте монтанистов, последователи которой созерцали плоть греховным началом и считали опасным для спасения души каждое удовольствие и развлечение. В идеях Тертуллиана преобладали строгий, даже мрачный взгляд на жизнь, и удаление от всего прекрасного. Он осуждает, равным образом, всякое изображение из воска, бронзы, мрамора, или исполненное живописью, и советует художникам христианам не писать, не высекать из мрамора, а производить предметы ежедневного употребления. В творениях своих Тертуллиан столько же смел, силен, сколько суров и нетерпим. Другие писатели церкви, противники искусства, не были так строги, как Тертуллиан, и осуждали, преимущественно, поклонение религиозным изображениям, принимавшее языческий характер; с этой точки зрения всего чаще нападают они на фигуративное искусство. Противником последнего считают также, но не вполне основательно, Климента Александрийского, жившего во II-м столетии, грека по рождению и философа школы Платона, до принятия им христианства. Непреклонный, но просвещенный враг идолопоклонства, он был человек совершенно другого склада, чем Тертуллиан, и в своих творениях является талантливым знатоком греческого искусства и литературы. Климент умел ценить красоту классического художества и допускал существование его у христиан, но предостерегал верующих от чувственного направления искусства, так как это может затемнить понимание высших истин и христианского идеала. «Мы должны – говорит он, – подыматься к духовному, а не оставаться пригвожденными к земле». Художества, по его мнению, достойны похвалы, когда они увеселяют жизнь и вносят в нее отраду; но неправильное применение их заслуживает полного осуждения, особенно, если они ведут к идолопоклонству. Всякое искусство – греховно, по мысли Климента, когда оно ведет к унижению Бога: «мы удивляемся Церере и Прозерпине, мистическому Бахусу и другим созданиям Праксителя, равно как и произведениям Лизиппа и Апеллеса, – говорит он, – но как должны мы, повинующиеся закону «не делай себе кумира», почитать как богов эти изображения?». Из этого видно, что Климент вовсе не изгонял искусство из среды верующих, а только хотел придать ему христианский характер. Точно также, он удалялся от аскетизма, превращавшего всю жизнь в непрерывное покаяние, и не запрещал удовольствия и наслаждения, но, разумеется, не противоречащие правилам нового учения. В городе Александрии, в Египте, где он жил, преобладала в его время большая роскошь в одеждах; особенно, женщины любили пышные богатые наряды, уборы из золота, жемчуга и драгоценных камней. Климент не вполне запрещает это христианкам, но требует, чтобы границы приличия и умеренности не были при этом переступаемы. Даже кольца из золота и с драгоценными каменьями можно, по его мнению, носить, но не из тщеславия, не из любви к роскоши, а в воспоминание данного обещания верности, или как печати. Символы, вырезаемые на кольцах, должны, говорит он, иметь христианское значение и напоминать какую-либо истину нового учения или одну из его надежд. Климент, например, советует вырезать фигуру голубя, рыбы, корабля, лиры, якоря, рыбака и т. д. – это одно может служить доказательством, что он не был противником религиозного искусства – но христиане не должны, по его мысли, носить кольца с изображением языческих богов, обнаженных фигур или военных эмблем. Символическое направление, преобладавшее во время этого писателя в катакомбном искусстве, вполне согласовалось с его идеями, вполне оправдывалось им. Приблизительно того же мнения был и мученик св. Ириней, епископ Лионский, родившийся в греческом городе Смирне в Малой Азии, живший во II-м столетии и, также, человек классической культуры.

Осуждали христианское искусство: Ориген (185–253), доктрина которого приняла, как известно, резкое мистическое направление; африканец Минуций Феликс (III-го столетия); африканец же Арнобий (III-го столетия); св. Иустин (II-го столетия), родом из Палестины; ученик его Татиан, уроженец ассирийский (II столетия), в конце жизни – гностик аскетического учения Маркиана; Феофил, епископ Антиохийский, второго-же столетия.

Даже и после торжества церкви, между писателями и главами ее были противники христианского искусства, так, например, епископ и историк Евсевий, родом из Кесарии в Палестине, не одобряет Констанцию, сестру Константина, просившую у него портрет Христа. Он же, говоря об изображениях Спасителя и апостолов Петра и Павла, осуждает это, по его мнению, языческое выражение набожных чувств. Другой враг икон, влияние которого было очень сильно в его время, это св. Епифаний, епископ Саламинский на острове Кипре, иудей по рождению, живший в IV-м столетии. Он сам пишет Иоанну Иерусалимскому, что, увидя в одной деревенской церкви, около Иерусалима, завесу с религиозным изображением, разодрал ее, возмущенный тем, что образ человека находится в святом месте, и прибавляя, что завеса эта будет лучше употреблена, если в нее завернут для погребения тело бедного христианина. Этот факт всего яснее доказывает нам, что среди евреев, обращенных в христианство, сохранилось отвращение к религиозным изображениям, запрещенным их законом, и, вместе с тем, что эти последние были довольно распространены во второй половине IV-го столетия, так как одно из них, разодранное Епифанием, находилось в бедной деревенской церкви Палестины.

То же удаление от икон высказывает Астерий (IV-го столетия), епископ города Петры в северной Аравии, очень уважаемый на всем Востоке и известный своими проповедями. В одной из них он говорит: «не пиши Христа, потому что это будет знаком Его унижения, но носи слова Его в своем сердце». Тот же самый Астерий, однако, одобряет живопись, изображающую страдания мученицы Евфимии, и хвалит, при этом, набожного художника, который с помощью своего искусства представил так же живо подвиги этой христианки, как это делает проповедник в своей речи в день ее поминовения. Писатель этот говорит так же, что благочестивые и богатые христиане его времени, желавшие заявить свою набожность, носили одежды с вышитыми на них сценами из евангелия, как, например, чудеса Спасителя: превращение воды в вино, параличный, несущий свой одр на плечах, исцеление слепого и женщины, страдающей кровотечением, воскресение Лазаря и т. д. Из чего мы видим, что у христиан Востока, в эти времена, было фигуративное искусство; если подобные сцены вышивались на одеждах, то, без сомнения, уже существовали в местном художестве, так как вышивание, вообще, не составляет самостоятельной отрасли искусства, а есть подражание живописи и является после нее, особенно, когда дело идет об изображении фигуры человека.

Большая часть писателей церкви Востока, которые осуждали искусство, были так же того мнения, что Христос, явившись на землю, принял некрасивый вид, и это, разумеется, должно было, в некоторой степени, удалять христиан от изображения Спасителя. Св. Августин является, так же, противником икон и в своих сочинениях не раз осуждает их. «Ошибаются те, пишет он, которые ищут Христа и апостолов не в святом писании, а в живописях стен». В другом месте, однако, говоря о многочисленных христианских сюжетах, как, например, о жертвоприношении Авраама и т. д., он не отвергает искусство, а, скорее, одобряет его. Из этого видно, что св. Августин не допускал изображения Христа и апостолов, равно как и поклонения иконам, но не осуждал представления христианских сцен, особенно же, имеющих символическое значение. Не вполне оправдывал искусство, также, и ученик Иоанна Златоуста св. Нил (IV-гo столетия), жизнь и сочинения которого имеют аскетический характер. Он, однако, говорит о живописи христиан Востока, не осуждая ее безусловно. Удаляя из церквей сцены охоты, рыбной ловли и мотивы орнаментики, взятые из природы, как, например, растения, птиц, зверей, как сюжеты, не соответствующие святому назначению здания, он допускает в христианских храмах изображение сцен, заимствованных у ветхого и нового завета, которые, продолжает он, должны быть написаны хорошим живописцем, дабы люди неграмотные, лишенные возможности читать святое писание, могли узнать, посредством этой живописи, подвиги верных слуг Бога и подражать им. Но при этом, св. Нил осуждает представление на стенах церквей большого количества священных сюжетов, развлекающих молящихся.

Удаление от религиозных изображений, имея, впрочем, несколько другое направление, хотя и то же самое основание, проявилось позже, как мы это увидим ниже, с новой силой в Византии в эпоху иконоборства.

Мало отцов церкви выговорились безусловно в пользу изобразительного искусства. К числу их принадлежит св. Василий Великий (IV столетия); человек классического образования, он смотрел на художество, как на средство достижения религиозных целей; по его мнению, искусства были даны нам Богом, для поддержания нашей слабой натуры. Писатель и живописец, говорит он, первый – словами, а второй – красками изображают военные подвиги и этим одушевляют других на битву, потому что, как слово действует на слух, так немая живопись поражает наше зрение. В одном из своих поучений, св. Василий побуждает живописцев изображать геройские подвиги мучеников Антиохии и, среди них, представить прототип всех мучеников – Христа. Этот ученый пишет императору Юлиану, с которым воспитывался и подружился в Афинах: «образы апостолов и мучеников я почитаю и обожаю, их видишь во всех наших церквах». Брат св. Василия, св. Григорий, епископ Нисский, в одном из своих сочинений, говорит, что немая живопись имеет способность повествовать, поучать и быть полезной. Так, например, в изображении красками страданий и смерти мучеников, христиане, как бы, в книге могут читать их подвиги. Он же очень подробно описывает сцену жертвоприношения Исаака Авраамом, исполненную живописью. Точно такое же описание этого сюжета делают св. Ефрем (IV-гo стол.) и св. Кирилл Александрийский (V-го стол.). Еще положительнее высказывается в пользу религиозного искусства, говоря о нем, даже с большим увлечением, Григорий Назианзский, современник св. Василия Великого и Григория, епископа Нисского, и, подобно им, окончивший в Афинах свое образование. Того же мнения был и Павлин, епископ города Нолы (353–431); изображение священных сюжетов, согласно ему, должно воспитывать верующих и пояснять им христианские таинства; потому, он велел написать в церквах своей епархии библейские сцены, мучения героев веры, крест и т. п. Папа Григорий Великий выразился, относительно христианского искусства, следующим образом: «не одно и то же молиться изображению и учиться, посредством него, кому следует молиться, ибо то, что, для умеющего читать – письмо, то для неграмотного – изображение».

Мы видим, следовательно, что многие писатели церкви, и даже те из них, которые были благосклонны к классической культуре и признавали учение греческих философов низшей формой откровения и путем приготовления к христианству, как, например, св. Иустин и Ориген не оправдывают религиозных изображений. Но, если даже и предположить, что главы церкви и люди влиятельные, среди последователей учения Спасителя, одним словом, все, что в первое время существования христианской общины можно назвать ее властями, и осуждали искусство, то нельзя утверждать, что они выражали мнение большинства верующих и, что последние, постоянно следовали их советам. Христиане в начале распространения нового учения, еще не подчиненные так строго церковной дисциплине, как в средние века, могли беспрепятственно следовать своим художественным инстинктам в тех странах, где прежде процветало изобразительное искусство, и где оно срослось с умственной деятельностью народа. Можно, потому, сказать, что религиозные изображения первых последователей новой веры, которые мы находим в катакомбах, не создались под влиянием писателей церкви, не были определены ее властями, а явились, как плод вдохновения христианских художников и имели более задушевный, чем официальный характер.

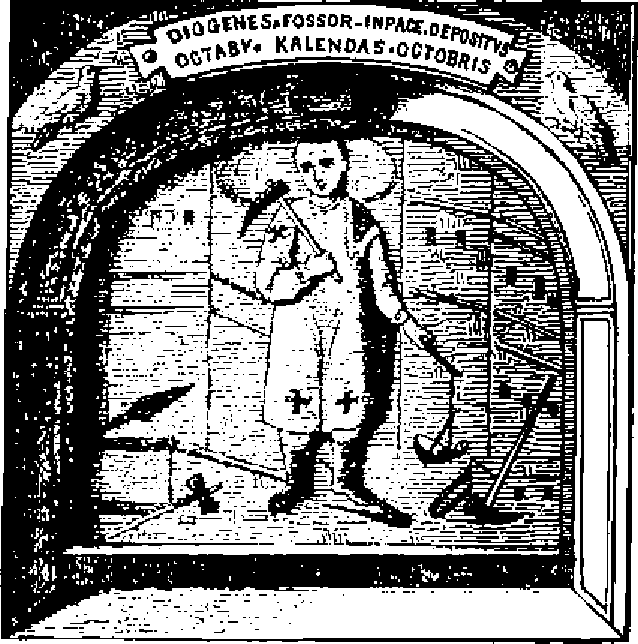

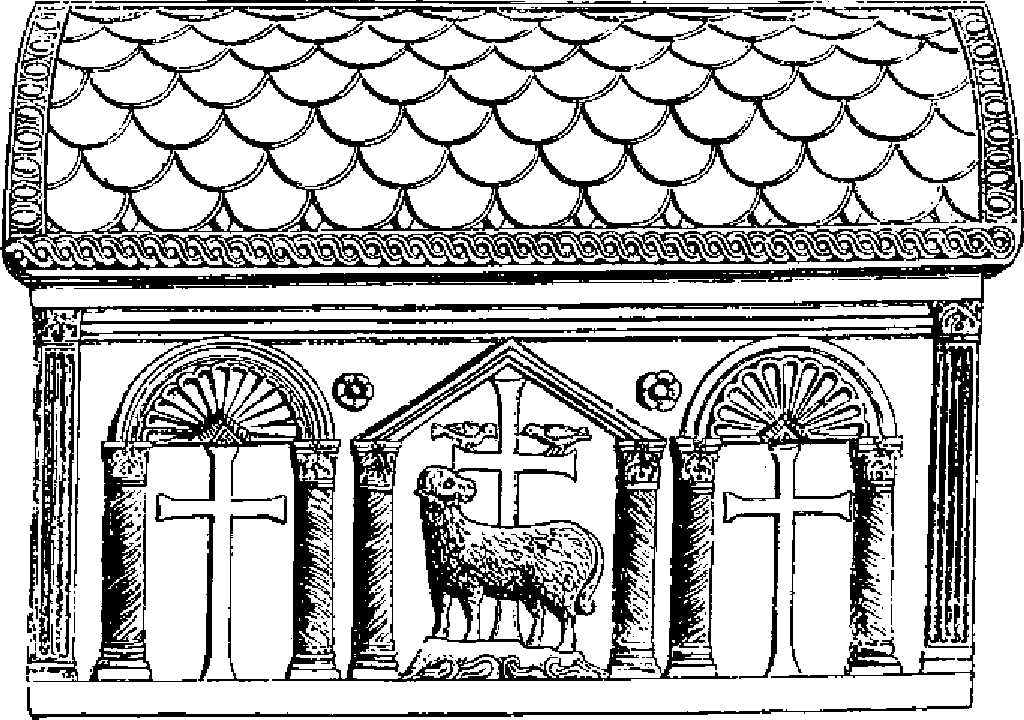

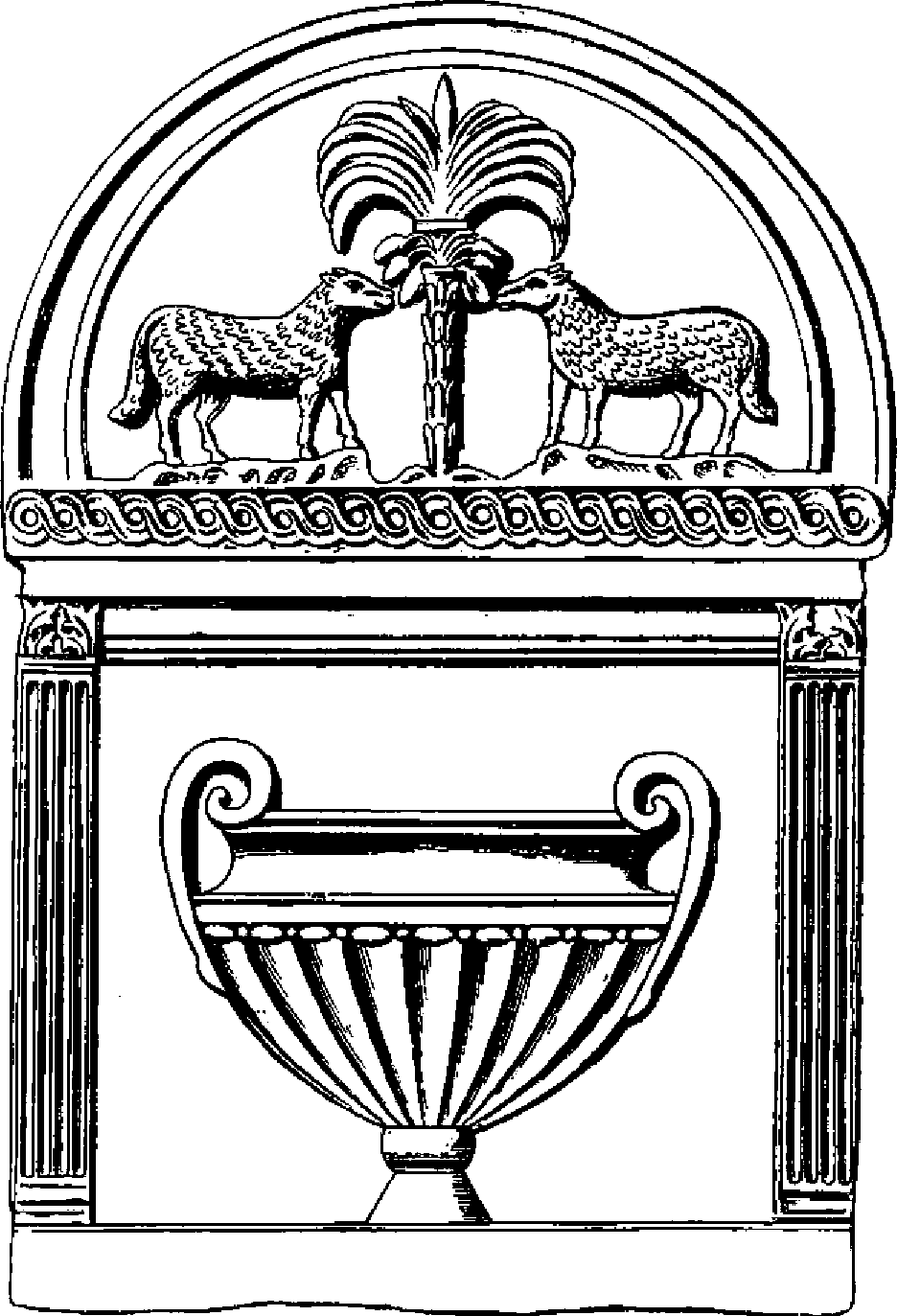

Из слов писателей церкви, оправдывавших или осуждавших религиозные изображения, мы можем, также, заключить, что последние существовали у первых христиан. Энергическое осуждение и ревность, с которой порицатели икон восстают против фигуративного искусства, доказывают нам, что в общине верующих не все разделяли их мнения, и что у христиан востока и запада, с очень ранних времен и не как исключение, находились священные изображения. О них, например, говорят Астерий, епископ Петры, св. Нил, св. Ефрем, св. Кирилл Александрийский и св. Епифаний. Уже Тертуллиан во II-м столетии пишет, что чаши, употребляемые первыми христианами, украшены изображениями доброго Пастыря846. «Pasior quem in calice depingis»847. «Пастырь, которого ты изображаешь на чаше». Из текста того же писателя848 видно, что община верующих заключала в своей среде живописцев, скульпторов и, что некоторые из них, продолжали работы языческого характера после обращения. Тертуллиан строго осуждает художников, которые, приняв христианство, не перестают производить изображения богов. «Не отрекается от демона тот, говорит он, кто его изображает; можешь ли ты утверждать, что веруешь в единого Бога, когда изображаешь стольких? Я создаю их, отвечаешь ты, но я им не поклоняюсь; как будто бы, причина, запрещающая поклоняться им, не должна также удалять от изображения их. Ты поклоняешься ложному Богу, потому что создал его для поклонения. Не пламя жертвоприношения, а огонь твоего таланта зажигаешь ты на его жертвеннике; ты отдаешь ему не жизнь животного, а твою жизнь, твою душу, твое искусство. Ты для ложных богов больше, чем жрец, ты даешь им жрецов. Ты оправдываешься тем, что это было твое ремесло, и что ты им кормишься; но тогда и вор, и разбойник, приняв христианство, должны продолжать воровать и грабить?».

III

Противники того мнения, что не всегда и не всюду верующие удалялись от искусства, опираются, обыкновенно, на решение собора города Эльвиры (Illiberis)849, происходившего в 305-м г. Это постановление запрещало религиозные изображения на стенах церквей: «Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingantur» (Concil. Illib. can. 36). – «Постановлено, чтобы в церквах не было живописи и то, что почитается и обожается, не писалось бы на стенах». Согласво G. В. de Rossi, предписание это было вызвано грозящим тогда преследованием Диоклециана. Оно и не могло быть иначе. Гонения христиан второй половины III-го столетия, приняли совершенно иной характер, чем все предшествовавшие. До этого времени, верующих преследовали, казнили, но церкви их, места собраний, кладбища, катакомбы не трогали; с середины же III-го века, когда христианская община сделалась значительна и богата, когда многочисленные, построенные ею, церкви в длинные периоды спокойствия850, равно как и, сильно развившаяся под землею, сеть катакомбных галерей обратили на себя внимание властей, христиане не находили более убежища в своих подземных кладбищах и самые памятники их начали страдать. Церкви были разграблены, разрушены, архивы сожжены, верующих старались застигнуть в местах их собраний. Папа Сикст II-й, во время гонения императора Валериана (258 – 260), был убит в здании над катакомбой Претекстата, вместе с четырьмя дьяконами, совершая служение. При этом, разумеется, истреблялись религиозные изображения. Понятно, потому, что христианские власти того времени, желая отстранить возможность подобного осквернения религиозных образов, советовали верующим не писать их на стенах церквей, тем более, что фрески эти нельзя было, в минуту опасности, унести и скрыть от глаз гонителей. С этим мнением G. В. de Rossi нельзя не согласиться, и вышеприведенное решение собора Эльвиры следует понимать в таком смысле, что живопись из церквей удалялась, но не запрещалась вообще. Это была мера исключительная, вызванная особенными обстоятельствами, принятая в начале гонения Диоклециана, когда христиане уже знали по опыту и могли предугадать, что оно будет направлено столько же против их самих, сколько и против памятников их религиозного искусства. Предполагают851, что с этого времени верующие начали писать священные изображения на деревянных досках, которые в минуту опасности можно было уносить и скрывать. Во всяком случае, предписание собора Эльвиры не касалось катакомб, как это видно из того, что в подземных христианских кладбищах Рима и, особенно, в катакомбе Каллиста есть много памятников стенной живописи начала IV-гo столетия.

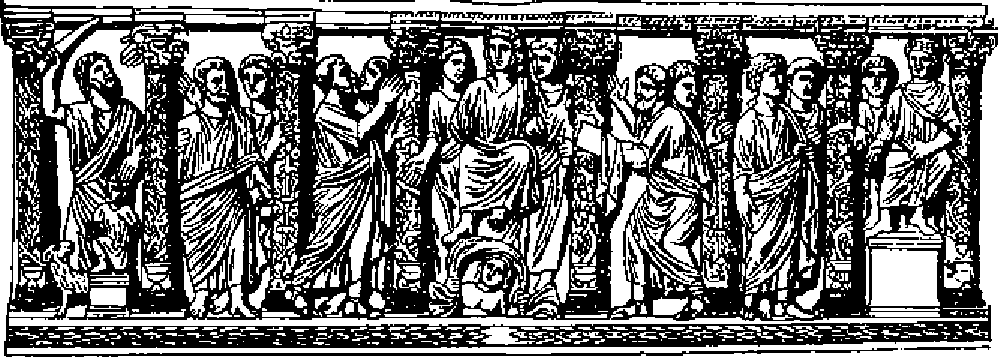

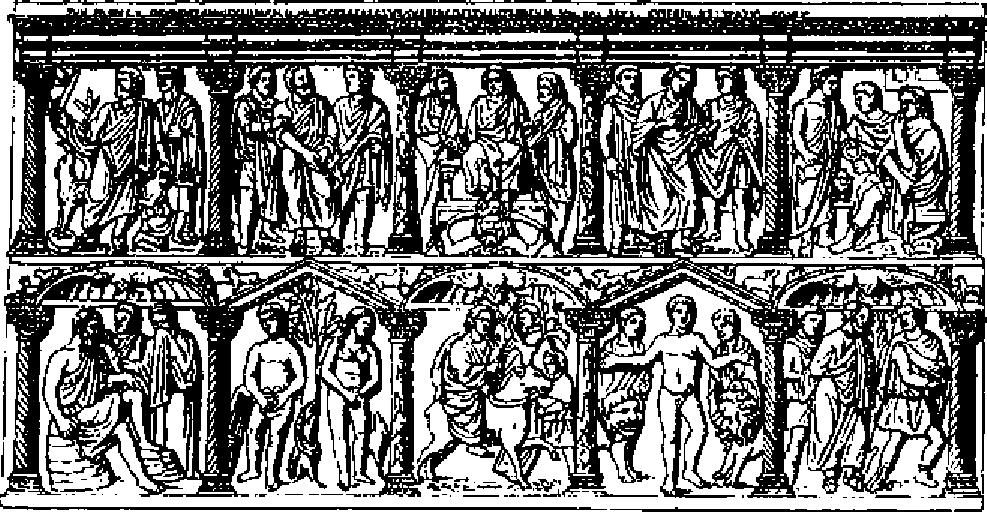

Но самое постановление названного выше собора способно, скорее, доказать нам склонность христиан запада к изобразительному искусству, чем удаление от него. Совет не писать религиозных сюжетов на стенах церквей свидетельствует, что это делалось, точно так же, как опасение подвергнуть эти почитаемые предметы осквернению, во время преследований, предполагает их существование. Притом, это запрещение стенной живописи в церквах не стеснило развития христианского искусства в Испании. Прекрасные барельефы, украшающие саркофаги, которые до сих пор можно видеть во многих городах северной части полуострова, и, между прочим, в Сарагосе852, и принадлежащие к первым временам торжества церкви, всего лучше доказывают нам, что в этой стране верующие не удалялись от искусства, и что памятники его мало уступали, в художественном достоинстве, создаваемым христианскими мастерами южной Галлии. Нет, потому, никаких следов в Испании запрещения верующим первых веков производить религиозные изображения.

IV

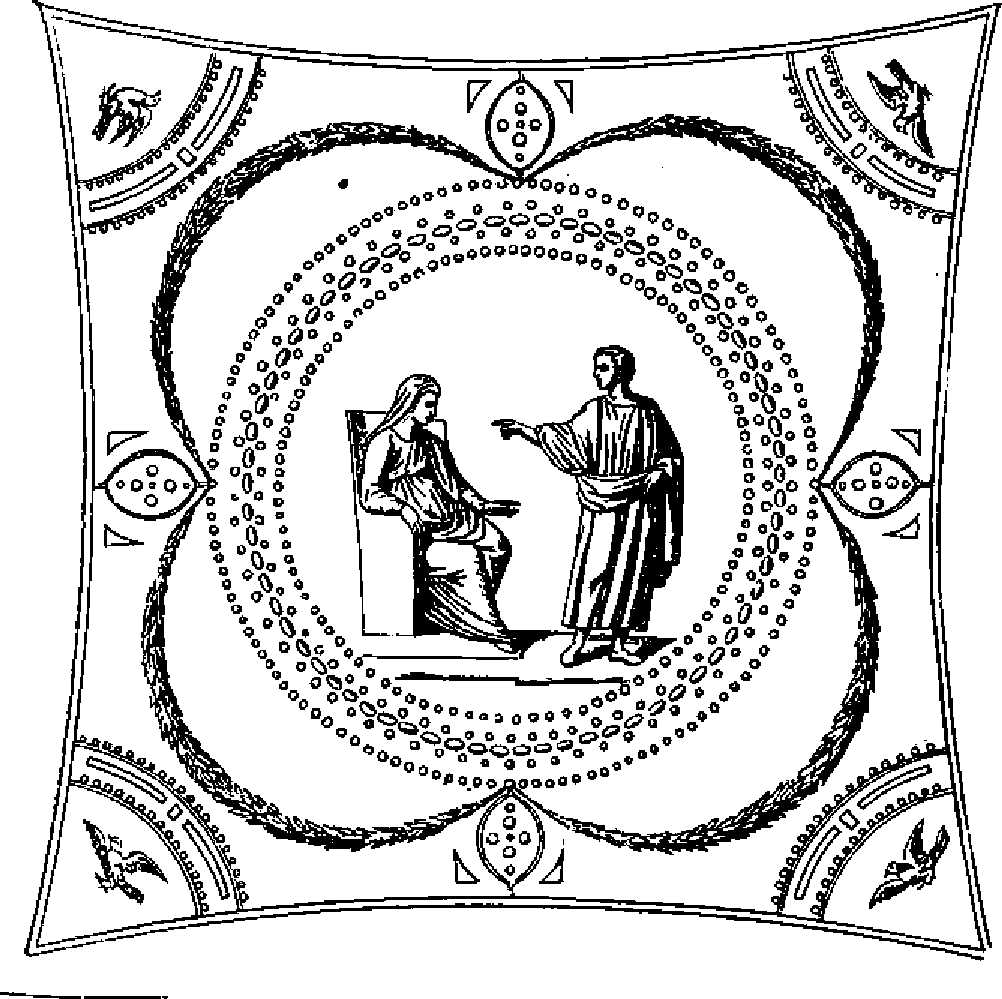

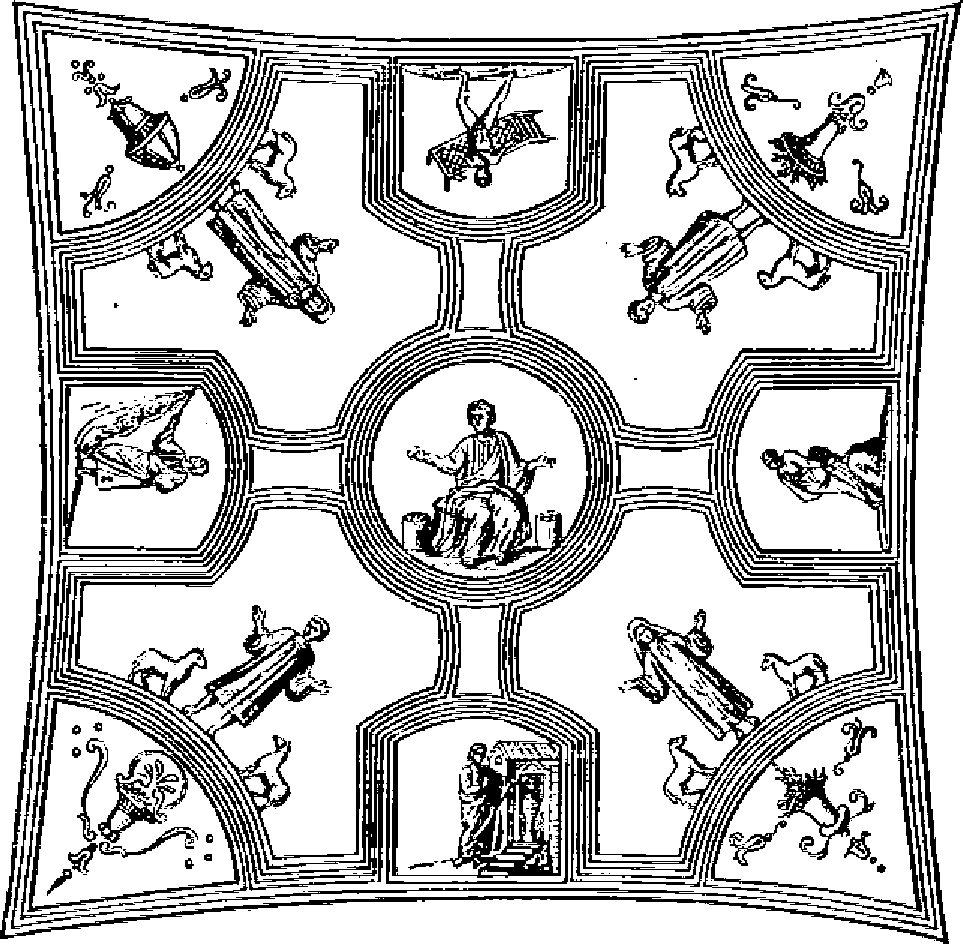

Если мы от письменных свидетельств перейдем к памятникам, то увидим, что они – и это особенно касается римских христиан – как нельзя лучше подтверждают все сказанное выше. Несмотря на то, что многие из произведений раннего христианского искусства катакомб погибли от действия времени, от сырости, от обвалов, от рук разрушителей, грабителей, или уничтожены неловкими исследователями подземного Рима, несмотря на все это, говорю я, до нас дошли фрески от конца I-го века, следовательно, почти от времен апостольских, и каждое столетие представлено в катакомбах немалым числом памятников живописи. Некоторые из них, писанные на стукке превосходного качества, употребляемом римлянами только в цветущий период их искусства, отличаются очень грациозным и вдохновленным сочинением, достойным античной живописи. Мы увидим также, что есть катакомбные фрески, как нельзя более напоминающие сочинением, распределением фигур, выбором и размещением декоративных мотивов, колоритом, цветом орнаментальных линий, одним словом, общим характером художественного производства, образчики классической стенописи первого века империи, открытые в Риме и в Помпее. Притом, в катакомбах, и даже только в одной из них, именно, Каллиста, можно видеть ряд фресок различного стиля и артистического достоинства, которые никаким образом нельзя отнести к одному и тому же веку, что указывает художественную деятельность нескольких столетий.

Наконец, раннее происхождение некоторых памятников живописи катакомб доказывается топографическим изучением и историческим исследованием того места, где они находятся, также, и окружающими их надписями, и не следует предполагать, что тут дело идет только о декоративной живописи или о простых символических знаках, т. е. об изображениях животных, птиц, растений, отдельных предметов и т. д. Кроме этих фигур, на стенах и на потолках усыпальниц написаны сцены из ветхого и нового завета, т. е. целые художественные сочинения.

Большая часть, открытых до сих пор, памятников первоначального христианского искусства, принадлежит Риму, вообще, западу. Восток в этом отношении был мало исследован, но и там, как мы это увидим, в последние годы нашли произведения христианской живописи и пластики, времен гонений или веков, непосредственно следовавших за торжеством церкви.

О памятниках первоначального христианского искусства, о времени, стиле и художественном достоинстве их, мы будем говорить с большей подробностью дальше, в отделе, посвященном этому предмету, и там найдем новые доказательства существования изобразительного искусства у верующих некоторых стран, в первую эпоху распространения учения Спасителя, и даже любви их к живой и веселой орнаментации. Но до описания этих художественных произведений, следует сказать несколько слов о состоянии римского языческого искусства при появлении новой веры, так как неизвестные художники катакомб широко заимствовали его мотивы для выражения христианских идей.

Состояние римской живописи, при появлении христианства

V

Римская живопись, как известно, была продолжением греческой. Греки придавали такое же значение живописи, как и скульптуре; они имели одинаковое влечение к первому, равно как и ко второму из этих искусств. Много имен талантливых греческих живописцев дошли до нас, и в творениях писателей классического мира мы нередко находим описания больших картин сложного сочинения, поразительно действовавших на зрителя. Мы, поэтому, не можем сомневаться в том, что греческие мастера создавали замечательные произведения кисти; но, не имея прочности статуй и барельефов из мрамора и бронзы, они не сохранились и известны нам только по описаниям или по копиям и подражаниям, иногда, довольно дюжинного ремесленного исполнения, открытым в Помпее и в Риме, и по живописи ваз, составляющей второстепенную отрасль искусства. Из тех и других данных, мы можем заключить, что картины греческих живописцев, имевшие большое сходство с пластикой, отличались очень тщательным обозначением контуров, красотой, гармонией линий и живым колоритом. Фигуры в них распределялись, как в барельефе; они, разумеется, не представлялись только в профиль, но в красоте и значении отдельных образов сосредотачивался, преимущественно, интерес всего сочинения, как в произведениях пластики. Эти качества выставляются достоинствами и восхваляются у классических писателей, когда они говорят о замечательных картинах греческих художников, сюжеты которых были тождественны с изображаемыми в барельефах. При этом, однако, большая живость движений, выразительность, глубокое понимание различных свойств человеческой души и умение передавать ее различные состояния, составляли отличительные черты живописи древних греков.

Но в период наследников Александра, это искусство несколько изменилось, утратило, отчасти, преобладавшие в нем прежде пластические элементы и стало развивать более живописные начала. Известная мозаика, открытая в Помпее в доме Фавна, изображающая битву Александра с Дарием и отличающаяся сложным сочинением, богатством подробностей и применением законов перспективы, есть, вероятно, копия с греческой картины этой эпохи.

О римской живописи мы можем получить более полное понятие, чем о греческой, по фрескам, открытым в Помпее, в Геркулануме и в последние годы в самом Риме. Искусства в Риме никогда не имели того значения, какое получили они в Греции, где были тесно связаны с умственным развитием и составляли одну из главных отраслей образования, тогда как в Риме, художественное воспитание стояло постоянно на втором плане, и любовь к искусству появилась, вследствие соприкосновения с Грецией. После завоевания последней и тех восточных стран, где была распространена эллиническая культура, Рим притянул к себе их артистические силы. Многие произведения греческого искусства, лучшего его времени, были перевезены в Рим. Все это не могло не заинтересовать римлян. Но искусство у них получило, скорее, характер развлечения богатых людей, чем нравственной потребности массы граждан.

Римляне предпринимали, иногда, продолжительные путешествия по Греции и Малой Азии, но при этом, не видно, чтобы они увлекались искусством, и исторический интерес преобладал у них над эстетическим. Последний был только поверхностный, наружный. Они не пропускали, разумеется, во время своих странствований случая осмотреть какое-либо замечательное художественное произведение или красивое здание, иногда подвергаясь лишениям и утомлению, но это делалось ими, как в наше время большинством туристов, для успокоения совести. Собрания картин, статуй, ваз существовали в Риме и у частных людей; особенно, дорожили произведениями греческих художников. Но это было делом моды, любви к роскоши и происходило от тщеславной наклонности, господствовавшей среди римлян, обладать и окружать себя предметами редкими, дорогими, необыкновенными, иногда, вовсе не имеющими никакого художественного достоинства. Потому-то, во вкусе этих завоевателей, несмотря на его грандиозность, проглядывает всегда что-то варварское, грубое.

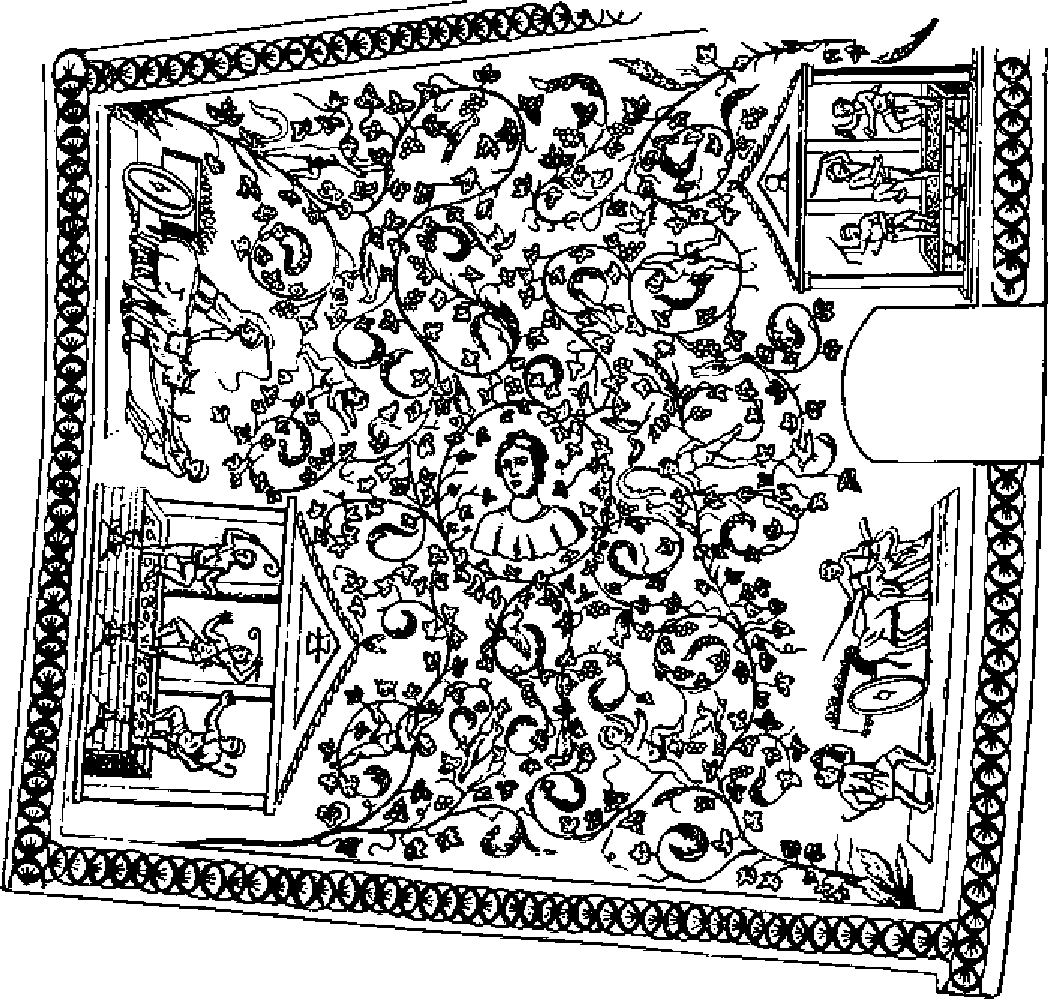

Искусства, не получив в Риме того значения, какое имели в Греции, применялись римлянами для украшения домов; особенно же, это можно сказать про живопись. Нет в Помпее и в Геркулануме ни одного дома, принадлежавшего сколько-нибудь достаточному владельцу, где не нашли бы на стенах фресок853, тогда как в жилищах богатых людей ни одна стена не лишена своего декоративного мотива. Это мы видим всюду, где от домов римлян сохранились следы. Но изучение этой живописи привело, однако, к заключению854, что в ней очень мало римского, и что источников ее следует искать не в том месте, где мы теперь ее находим. Это докажут нам всего яснее сюжеты, изображаемые ею.

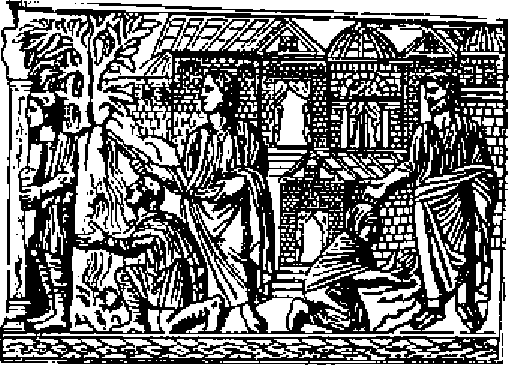

Около трех четвертей, дошедших до нас фресок древних римлян – и они сосредоточены, преимущественно, в Геркулануме и Помпее – представляют мифологические сцены или легенды героической эпохи. Их приблизительно 1480. Остальные фрески изображают животных, плоды, цветы, пейзажи и сцены обыкновенной жизни. Последние, особенно интересны, для изучающих Помпею, так как они воcстановляют подробности быта ее жителей. Изображая местные сюжеты, фрески эти могли быть сочинены только в самом городе и взяты помпейскими живописцами с натуры. Число их не велико и они, по большей части, незначительных размеров. В художественном отношении, они ниже картин, изображающих мифологические сцены. Последние, иногда, имеют большие размеры; талант живописца проявляется часто в их композиции и трудно предположить, что фрески эти были сочинены, единственно, для украшения помпейских домов. Не надо упускать из вида, что Геркуланум и Помпея были незначительные провинциальные города, в которых не стали бы работать известные живописцы того времени. Доказательством, что помпейские фрески мифологического содержания не были оригинальное произведение, может служить и тот факт, что те же самые сюжеты появляются и вне Помпеи, в других римских развалинах. Так, например, на Палатинском холме, в последние годы, был открыт дом, принадлежавший, согласно одним археологам, Ливии – жене императора Августа, другим – Германику, а по мнению третьих –Тиберию. Тут фрески покрывают стены нескольких комнат, расположенных кругом Атриума. Они состоят из фантастических ландшафтов, изящных арабесок, гирлянд, листьев и цветов, оживленных появлением крылатых гениев. Эти декоративные мотивы, довольно чистого вкуса, окружают главные картины, написанные посередине стены, что мы находим, также, в Помпее, и между мифологическими сценами, представленными тут, изображена Ио, охраняемая Аргусом и освобожденная Гермесом; сюжет, повторенный несколько раз в помпейской стенописи, с той только разницей, что на Палатинском холме фреска эта исполнена тщательнее, лучше, колорит ее прозрачнее, нежнее и фигура Ио грациознее, чем в Помпее. Это доказывает нам, что художники, работавшие в этом городе, заучили ряд замечательных в их время картин и повторяли их по заказу, с большим или меньшим успехом. Но и живописцы Палатинского холма не были сочинителями, исполняемых ими, фресок, как это видно из того, что в композиции мифологических сцен проявляются, обыкновенно, талант и творческая сила, тогда как исполнение их довольно слабо и стоит несравненно ниже сочинения. Нельзя, потому, не согласиться, что не один и тот же художник компоновал картину и написал ее. Римские живописцы были, следовательно, копиистами произведений замечательных художников, более искусными в доме Цезарей, менее способными в домах не столь значительных и богатых людей Помпеи.

Но где брали они модели для повторения их на стенах, расписываемых ими, домов? Разумеется, источники были разные и копировались известные картины различных школ и эпох. Так, например, в Помпее мы находим фрески, отделяющиеся от массы остальных; это особенно можно сказать о жертвоприношении Ифигении. Стенопись эта очень хорошо сохранилась и, без сомнения, составляет одну из лучших картин, открытых до сих пор в Помпее. Ифигению, в отчаянии поднимающую руку к небу, несут к алтарю Одиссей и Диомед. Налево от этой группы – Агамемнон, голова которого покрыта плащом, отворачивается, закрывая глаза правою рукою, чтобы не видеть смерть своей дочери. Возле него, на полустолбе, изображена бронзовая статуя Артемиды с факелом в каждой руке, архаического стиля. Направо от Ифигении, жрец Кальхас изображен у алтаря, увенчанный лаврами, держа в правой, задумчиво подносимой им ко рту, руке, обнаженный меч, печально готовясь исполнить свою жестокую обязанность. Наверху, в облаках появляется богиня Артемида, держа в левой руке лук, а правой, указывая на нимфу, которая, также, в облаках держит за шею и рога лань, долженствующую заменить дочь Агамемнона при жертвоприношении. Во всем сочинении, в симметрическом распределении фугур, в драпировке одежд проявляются отличительные черты эллинской живописи раннего времени. Нетрудно было бы превратить эту стенопись в барельеф. Особенно характеристично тут изображение Одиссея и Диомеда, меньших размеров, чем Агамемнон и Кальхас, прием архаистического искусства в Греции855. Помпейский живописец, следовательно, копировал картину этой эпохи эллинической живописи или, может быть, произведение художника более позднего времени, подражавшего древнему стилю, что случалось в Риме, как это свидетельствует Плиний. Но подобного рода фрески редки в Помпее; напротив, большинство картин, открытых в ней, очень похожи друг на друга и, по-видимому, принадлежат одной и той же школе. Они отличаются богатством композиции, величественностью и глубиной содержания, силой представления, нежным, оживляющим их поэтическим чувством, хорошо сочиненными и ясно выведенными фигурами и, вообще, разнообразием мотивов. Все это могло создаться только в очень производительной школе живописи и быть плодом продолжительной деятельности долгого времени. Нельзя, потому, не согласиться, что в помпейских фресках мы видим наследство, предшествовавшего художественного развития, а не образчики римской живописи, у которой не было еще прошедшего. Мы, потому, должны предположить тут влияние Греции, и пояснительные надписи фресок Помпеи, Геркуланума, Рима, сделанные, исключая редкие примеры, на греческом языке, кроме других доказательств, которые мы найдем ниже, оправдывают это мнение.

Но греческое искусство, имевшее столь значительное влияние на живопись римлян, не было то, которое процветало в Греции до Александра, в эпоху, называемую эллинической. В живописи греков, произошла значительная перемена после падения их свободы. До Александра, художники работали для граждан; произведения их украшали общественные здания и места собрания народа. Картины этих живописцев не были заключены в домах частных людей, а имели своим жилищем весь город; все могли созерцать эти создания искусства и выражать о них свое мнение; художник тогда принадлежал обществу. С потерей свободы греческих республик, изменились эти отношения художника к гражданам. Последние, утратив свои права, свое значение и, не принимая, более, участия в управлении республикой, сделались равнодушнее к ее делам, к ее судьбе, перестали заботиться о достоинстве ее и начали думать более о себе, чем о ней. Люди, щедро жертвовавшие прежде, когда дело шло об украшении города, которого они были свободные граждане, произведениями живописи, пластики, архитектуры, гордившиеся ими, стали теперь более помышлять об украшении своих домов. Художники, удаленные от мнения массы развитых граждан, должны были покоряться вкусу одного, подчиняться его прихоти, удовлетворять его, иногда, странным фантазиям. Явились богатые и властные покровители искусства, художественный вкус которых не всегда был чистого, возвышенного характера. Все это неминуемо и скоро должно было привести к падению искусства. Вследствие тех же самых причин, пошло к упадку искусство возрождения в Италии. Таким образом, греческая живопись из монументальной, украшавшей известные архитектурные части храмов, портиков или других зданий общественного назначения, связанной с ними в одно художественное целое, как это было в эллиническую эпоху, после падения свободы Греции, при наследниках Александра, в эпоху, называемую эллинистической, превратилась в живопись салонную, украшавшую жилища значительных и богатых людей; от нее то и происходит помпейская живопись, как это видно из следующих соображений.

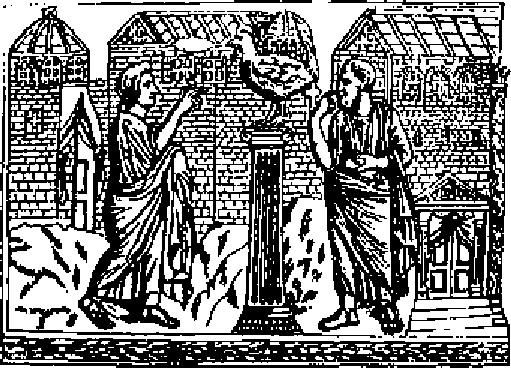

В эпоху наследников Александра, вошло в моду обыкновение развешивать по стенам дворцов или под окружавшими их портиками картины, не имеющие ничего общего с архитектурой здания. Но, так как не все были в состоянии строить дворцы с большими залами, окруженные портиками, поддерживаемыми многочисленными колоннами из драгоценного мрамора – о которых с удивлением говорят писатели того времени – и развешивать в этих великолепных жилищах дорогие произведения кисти известных мастеров, то люди не столь богатые, изображали на стенах своих домов ряды пилястров, колонн и между ними, в воображаемом портике, писали копии замечательных картин современных живописцев. Петроний, писатель I-го столетия империи, намекает на этот род живописи, употребляемый, преимущественно, в Египте во время Птолемеев. Для людей незначительных средств, это был, как бы, призрак той роскоши, тех великолепий, которыми окружали себя богатые граждане.

В Помпее мы видим именно ту же живопись. Там также картины написаны между пилястрами или колоннами и окружены, с целью сильнее отделить их от грунта, изображением какого-либо архитектурного мотива или рамки, упирающейся на карниз. Тут ясно видно, что намерение художника было достигнуть, обманом глаз, эффекта настоящей картины, будто бы, повешенной на стене. Этот легкий, декоративный способ принял ремесленный характер, и художники научились с большой ловкостью и быстротой списывать произведения известных мастеров. Большинство граждан довольствовалось копиями, и оригинальная живопись не встречала, более, поощрения. Это объясняет нам, почему римские писатели, как, например, Петроний, такого невыгодного мнения о живописи их времени. Плиний древний говорит также, что искусство это умирает – приговор, может быть, слишком строгий, но, в сущности, верно определивший судьбу римского художества. Также и Витрувий пишет, что прежде в живописи придерживались натуры и правды, но, что в его время она представляет смешные или противоестественные образы, и, в самом деле, в Помпее, в Геркулануме и в термах Тита в Риме мы находим такого рода декоративные мотивы, называемые теперь арабесками, различные фантастические фигуры, вообще, игривую стенопись, поражающую нас своим причудливым обращением с архитектурными элементами, что, иногда, выходит довольно грациозно, но оскорбляет здравый смысл зрителя.

Доказательством того, что римская живопись не была продолжением греческой, эллинического периода, и что фрески, которые мы видим в Помпее, не имеют ничего общего с монументальной стенописью храмов или портиков первого периода греческого искусства, может служить, также, и тот факт, что героические легенды изображаются помпейскими живописцами, как события ежедневной жизни. Мифологические сюжеты у них утрачивают свою серьезность, а боги классического мира получают тот легкий, почти даже вульгарный характер, который начали придавать жителям Олимпа греки в период упадка их культуры. Другое доказательство сродства помпейской стенописи с искусством времен наследников Александра, мы находим в том, что в первой – редко встречаются сюжеты, взятые из греческих эпопей или трагедий; напротив, в ней проявляется элегический и идиллический характер, преобладавший в Греции в эллинистическую эпоху. Живопись римскую, потому, можно назвать продолжением искусства этого периода и по несовершенным копиям, исполненным неизвестными художниками на стенах домов Помпеи, но также по барельефам и по расписанным вазам, можно воcстановить некоторые из замечательных картин Александрийской школы живописи – процветавшей при дворе Птолемеев – воспетых поэтами и описанных литераторами того времени. Так, например, во фресках Помпеи и Палатинского холма, изображающих Ио, освобожденную Гермесом, и Андромеду, избавленную Персеем, можно видеть повторения, более или менее, полные, двух известных картин живописца афинянина Ликия, жившего в 832-м году до Р. X. Точно также, две небольшие фрески Помпеи, изображающие Медею, помышляющую убить своих детей, вероятно, копии, но довольно плохие, замечательной картины Тимонаха из Византии, современника Юлия Цезаря. Возле Медеи, живописец изобразил ее двух сыновей, играющих в кости под надзором наставника. Эта группа исполнена хорошо и дети живы и грациозны, но фигура матери лишена характера и в лице ее мало выражения. В Геркулануме нашли также фреску, изображающую Медею, но больших размеров, чем в Помпее; в этом примере она стоит у двери и держит в сложенных руках меч; голова ее обращена направо, глаза испуганно блуждают, рот полураскрыт, лицо выражает глубокую скорбь. Дети тут не изображены, но, разумеется, не помпейский живописец присоединил их к Медее, чтобы возвысить драматическое действие этого сюжета, представив потрясающий контраст между беззаботным веселием мальчиков и ужасным намерением их матери. Следует, потому, предположить, что группа детей находилась в картине Тимонаха.

Но, копируя произведения известных мастеров, живописцы Помпей изменяли их, приспособляясь к месту, расписываемому ими, и, иногда, вероятно, повинуясь требованиям хозяина. Некоторые сюжеты довольно часто повторены в Помпее и, по всему видно, что это копии одного оригинала, хотя в подробностях, они отличаются друг от друга. Потому, неизвестные мастера, украшавшие стены римских домов, были, иногда, подражатели, а не копиисты. Может быть, они никогда не видели оригиналов, повторяемых ими, а получили их из вторых рук с изменениями, которые мы в них замечаем. Есть, однако, перемены, например, в колорите, для согласования его с окружающей живописью, в положениях и движениях второстепенных фигур, в обстановке представленных сцен, сокращенной или распространенной, для удовлетворения требованиям места, и т. д., которые могли быть произведены только помпейскими мастерами.

То же влияние эллинической культуры, дошедшей до своего полного развития в Александрии, при дворе Птолемеев, следы которого так живы в живописи римлян, мы замечаем и в их поэзии. Так, например, Овидия и Проперция можно назвать подражателями александрийцам, и в творениях этих поэтов, но, особенно, Овидия, часто встречаются стихи одного характера с помпейской живописью, и, как нельзя более, напоминающие ее, так что некоторые из фресок Помпеи, могли бы служить иллюстрациями стихов Овидия. Нельзя сказать, что римские живописцы вдохновлялись поэзией Овидия, так как влияние произведений римских поэтов на живопись Помпеи, вообще, очень ничтожно, а, скорее, следует предположить, что поэты и художники черпали из одного общего источника: первые – из александрийской поэзии, вторые – из александрийской живописи.

VI

Про римскую живопись можно сказать, что она вовсе не имеет римского характера и в этой отрасли искусства римляне оказались всего менее оригинальны. Никогда живопись не могла пустить у них корней, ни выработать своего стиля, в ней очень часто условность заменяет вдохновение и заметно отсутствие непринужденности; вообще, это искусство у римлян вращается в области посредственности. Произведения его не в такой степени лишены интереса, чтобы остаться незамеченными, но, вместе с тем, не настолько вдохновленны, прекрасны, оригинальны, чтобы привлекать нас. Римляне, как известно, в пределах умственной деятельности редко ступали без помощи греков; в поэзии, в пластике, в живописи они делались их подражателями, но в последней – это выказывается всего яснее, так что в описаниях греческих и римских произведений кисти, не замечаешь никакой разницы.

Изобретательная, художественная сила в идеальных пределах была у римлян очень ничтожна; их искусство только там, где оно имело реалистический характер и повторяло картины местного быта, сцены амфитеатра и цирка, мертвую природу, зверей и т. п. сохранило жизнь. Также, что касается исторических сцен, мы должны признать за римским искусством самобытную артистическую производительность, все-таки, обусловленную влиянием художества эллинистической эпохи, хотя, надо заметить, что в последнем гораздо меньше реализма, чем в искусстве римлян, и это касается скульптуры столько же, сколько и живописи. При изображении сражений и, вообще, военных сцен, когда римляне выходили из действительности, и когда им нужно было представить поэтические образы, аллегории, они прямо перенимали их у греческого искусства. Даже и художники, работавшие в Риме, как мы это знаем из слов писателей, были, по большей части, греки.

Только одна архитектура сделалась у римлян национальным искусством и приняла своеобразный характер. Особенные условия и потребности гражданской жизни, совершенно различные от, преобладавших в греческих республиках, повели в Риме к созданию построек, вполне оригинального стиля, до сих пор удивляющих нас своей прочностью и смелостью, почти столько же, сколько и самые завоевания этого народа. Следует, однако, заметить, что это касается более зданий общественных, чем частных. Но, исключая архитектуру, римляне в других искусствах были в зависимости от греков.

Некоторые отрасли живописи могли бы принять у римлян национальный характер; так, например, художники их изображали для триумфов, победы полководцев, общественные здания украшались фресками. Были даже римляне живописцы и очень искусные; один из них принадлежал древнему и знаменитому роду Фабиев и был иэ сословия всадников. Он жил около 450 года от основания Рима, и расписал храм, вследствие чего, получил прозвание живописца – Pictor, сохранившееся в его фамилии. Других живописцев римлян, первого века империи, называет Плиний и, между ними, одного, по имени Amulius, писавшего постоянно в тоге. Даже между императорови были живописцы дилетанты, как, например, Нерон и Адриан. Но все они учились у греков, и влияние последних в римской живописи, было слишком сильно, чтобы дать в ней место полному развитию национальных элементов. Впрочем, надо заметить, что всюду, где появлялась живопись греков, она устраняла местное искусство и сохраняла свой, оригинальный характер. В таком виде представляется она нам в Помпее.

Нельзя, в самом деле, не удивляться, до какой степени живописцы, работавшие в итальянском городе для людей, гордившихся называться римскими гражданами, в эпоху столь славную для римлян, далеки были в своих произведениях от всего римского. Пластика в Риме, хотя, также, подчиненная влияниям греческой скульптуры, изображала императоров, членов их фамилии, известных военачальников, государственных людей и т. д. В дошедшей до нас римской живописи, напротив, не видно и следов изображения побед Цезаря, ни других славных эпизодов из жизни римского народа, необыкновенная судьба которого приводила в удивление весь известный тогда мир. Сюжеты живописи, открытой в Помпее, в Геркулануме, в самом Риме и т. д., почти постоянно взяты из эллинических легенд или из истории греческого народа. Самая замечательная из мозаик Помпеи, не изображает какое-либо событие из истории римлян, не одну из побед Цезаря, а победу Александра Македонского над Персидским царем Дарием, при реке Иссе. И, несмотря на то, что в ту эпоху, когда расписывались дома Помпеи и Геркуланума, уже была сочинена римская национальная поэма, предмет гордости и удивления римлян, которую все в Помпее, точно так же, как и в остальном римском мире знали наизусть, именно, Энеида Виргилия, столь же богатая сюжетами для изобразительного искусства, сколько и греческие эпопеи, многие из сцен которой воображение поэта поместило в окрестностях Помпеи и Геркуланума, на берегу Неаполитанского залива; несмотря на все это, говорю я, из многочисленных, открытых в этих городах, фресок, только сюжеты пяти из них заимствованы из Энеиды и, между ними, одна карикатура, в которой обезьяны играют роль людей. Греческий миф Ариадны, покинутой Тезеем на острове Наксосе, изображен около тридцати раз и в некоторых примерах, с большим художественным вкусом, тогда как сюжет из Энеиды, очень приближающийся в этому, именно, Дидона, покинутая Энеем, представлен только два раза в Помпее.

Не следует предполагать, что Помпея была вполне греческим городом, что, в то время, когда писались эти фрески, она, более, клонилась к Греции, чем к Риму; с тех пор, как жители Помпей получили права римского гражданства, они считали себя римлянами. Латинский язык в Помпее не только язык официальный, употребляемый властями, но и язык жителей богатых и бедных, в их семейной, равно как и общественной жизни. Дети, шаля, царапающие на стенах свои шутки, молодые люди, обращающиеся с выражением своих чувств к предметам их любви, охотники до зрелищ амфитеатра, прославляющие достоинства их любимого гладиатора, посетители трактиров и других мест сборищ недоброй славы, чувствующие желание передать стенам свои впечатления, все они пишут по-латински. Употребление осского, или греческого языка, встречается, как исключение. Немногие греческие надписи, открытые в Помпее, лишены, притом, особенного значения; это, всего чаще, только имена и, иногда, написанные латинскими буквами.

Нельзя предполагать, что греческий язык из политических целей был вытесняем латинским. Мы знаем, что в Помпее ему учили в школах. Это мы видим по нацарапанным довольно часто на стенах помпейских домов и, притом, так невысоко, что их можно приписать только детям, буквам греческой азбуки и, более или менее, полным отрывкам из нее, смотря по умению и терпению маленького ученика, забавлявшегося на улице под влиянием школьных воспоминаний. При таких же точно условиях, видишь в Помпее и буквы латинской азбуки.

Жители Помпеи и думают, как римляне. Преданность императору, членам его семейства, Риму, выраженная в официальных надписях, может, иногда, быть и не вполне искренна, но нельзя заподозрить в лести те заявления верности, те приветы, посылаемые Риму, вроде следующих: «Augusto feliciter»! – да здравствует Август! «Roma vale!» – Рим здравствуй! – написанных или начерченных на стенах Помпеи. В одной из подобных надписей сказано, что: «благо императора составляет счастье его подданных – «Vobis salvis felices sumus perpetuo».

Также, и произведения римской литературы и поэзии были, как кажется, очень известны в Помпее; по надписям, нацарапанным или написанным на стенах, видно, что жители ее читали Цицерона, Овидия, Проперция, Лукреция. Но, всего более, была распространена и, притом, во всех классах народа, поэма Виргилия – Энеида. Стихи из нее написаны на стенах домов и, иногда, при таких условиях, что это мог сделать только простолюдин.

Из всего этого, следует заключить, что Помпея была римский город по политическим инстинктам и национальным стремлениям. Если, потому, мы видим в стенописи ее домов совершенное отсутствие сюжетов, заимствованных из римской истории или поэзии, то только оттого, что римской живописи, собственно говоря, не было, что она у римлян находилась в руках греков, что художники, расписывавшие помпейские дома, были копиисты или подражатели, повторявшие с неравным успехом произведения греческих мастеров. Могли, разумеется, иногда быть требования на римские национальные сюжеты, но эти последние следовало сочинять, что было сложнее, затруднительнее, дороже, чем воспроизводить уже существовавшие оригинальные картины талантливых греческих художников; приходилось, потому, довольствоваться копиями последних и применять их к условиям места и вкусу домовладельца.

VII

Художественное достоинство помпейских фресок, предполагаемых копий греческих картин, различно. Некоторые из них, можно считать хорошими произведениями живописи, в других, напротив, проявляется неискусная рука копииста; есть, также, примеры плохой реставрации этих стенописей после повреждения, причиненного им землетрясением 63-го года. Исключая некоторых фресок, составляющих, вероятно, копии архаических картин, как, например, жертвоприношение Ифигении, упомянутое выше, в расположении фигур не видно барельефной манеры композиции. Она проявляется, однако, в другой римской стенописи, не помпейской, о которой следует сказать тут несколько слов. Это, именно, так называемая Альдобрандинская свадьба856. До открытия Помпеи и Геркуланума, фреска эта была единственным образчиком римской живописи, очень ценимым, артистическое достоинство которого было, потому, несколько преувеличено. Фигуры тут, также, распределены, как в барельефе, но, в общем, сцена прочувствована и по всему сочинению разлито тихое, несколько задумчивое настроение. В художественном отношении, она уступает некоторым, но немногим, произведениям кисти помпейских живописцев.

Если, однако, в большинстве фресок Помпеи нет барельефного расположения фигур, то в них постоянно проявляются элементы пластичности. Они выражаются в придании фигурам поз статуй, с их округленными формами, в рельефности, и тщательной моделировке отдельных фигур, представленных, иногда, на одноцветном грунте, хотя и в положениях, передаваемых лучше живописью, чем пластикой. В помпейских фресках мы замечаем, так же, простоту, лучше сказать, несложность композиции, всегда старательно избегающей замешательства, и отсутствие глубины грунта. О колорите их нам теперь судить трудно, так, как они 18-ть столетий находились под землею, в сырости и, подвергаясь снова дневному свету, вскоре сглаживаются и пропадают; а лак, которым их покрывают для сохранения, убивает живость красок. Все-таки можно сказать, что раскраска помпейской стенописи была привлекательна, верна натуре, преисполнена жизни, иногда, даже, блистательна и, в общем, созвучна. Соединяя светлый и темный колориты, живописцы давали большую силу идеям, выражаемым ими; так, например, в фреске, изображающей воспитание Ахилла, девственность, легкость и белизна тела молодого героя выказываются резче, повле тяжеловесного, темно-красного тела Кентавра, представленного рядом с ним. Редко найдешь в живописи Помпеи пестроту или крутой, неприятно поражающий глаза, переход от одной краски к другой; но, разумеется, стенопись не имеет градаций тонов, тонких оттенков, теплоты, глубины, нежности живописи масляными красками.

Надо, также, не упускать из вида, что фрески, восставших из пепла Везувия, городов не писались для того освещения, при котором мы их видим. Они находятся теперь в неаполитанском музее, или оставлены в своем первоначальном месте, в домах, кровли и потолки которых не существуют; в том и в другом случае, эта живопись является нам в полном освещении, тогда как она была написана, для умеренного света, падавшего на нее в окно, дверь или в отверстие крыши. Это объясняет нам, почему некоторые подробности в этих картинах только обозначены, а не окончены; их не было видно при полусвете, в котором они прежде находились. Определяя их художественное достоинство, следует принимать все это в соображение.

Почти всегда прекрасны, благородны формы человеческого тела в, дошедших до нас, образчиках римской живописи; иногда, даже, в них виден отблеск красоты классического искусства хорошего времени; это можно сказать, например, о многих фигурах, написанных в Помпее, являющихся отдельно или группами, иногда, в связи с изображенными, кругом их, архитектурными мотивами. Артистические приемы хорошей школы живописи и очень тонкое исполнение, заметны, особенно в некоторых, дышащих жизнью и грацией, парящих в прозрачных одеждах танцовщицах. Они написаны на одноцветном грунте, с замечательной гармонией линий. Эти поэтические образы поднимаются вверх собственным движением, как бы, побеждая пылкими, одушевляющими их чувствами, тяжесть своего тела. Не без основания можно предположить, что они составляют повторение какого-нибудь образца греческого художества хорошей эпохи.

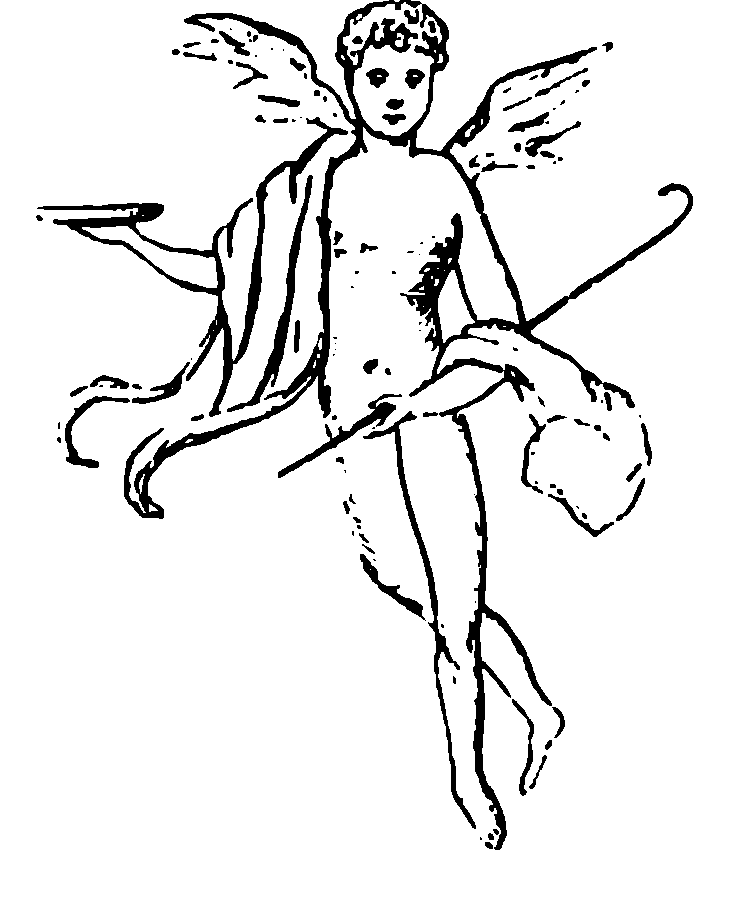

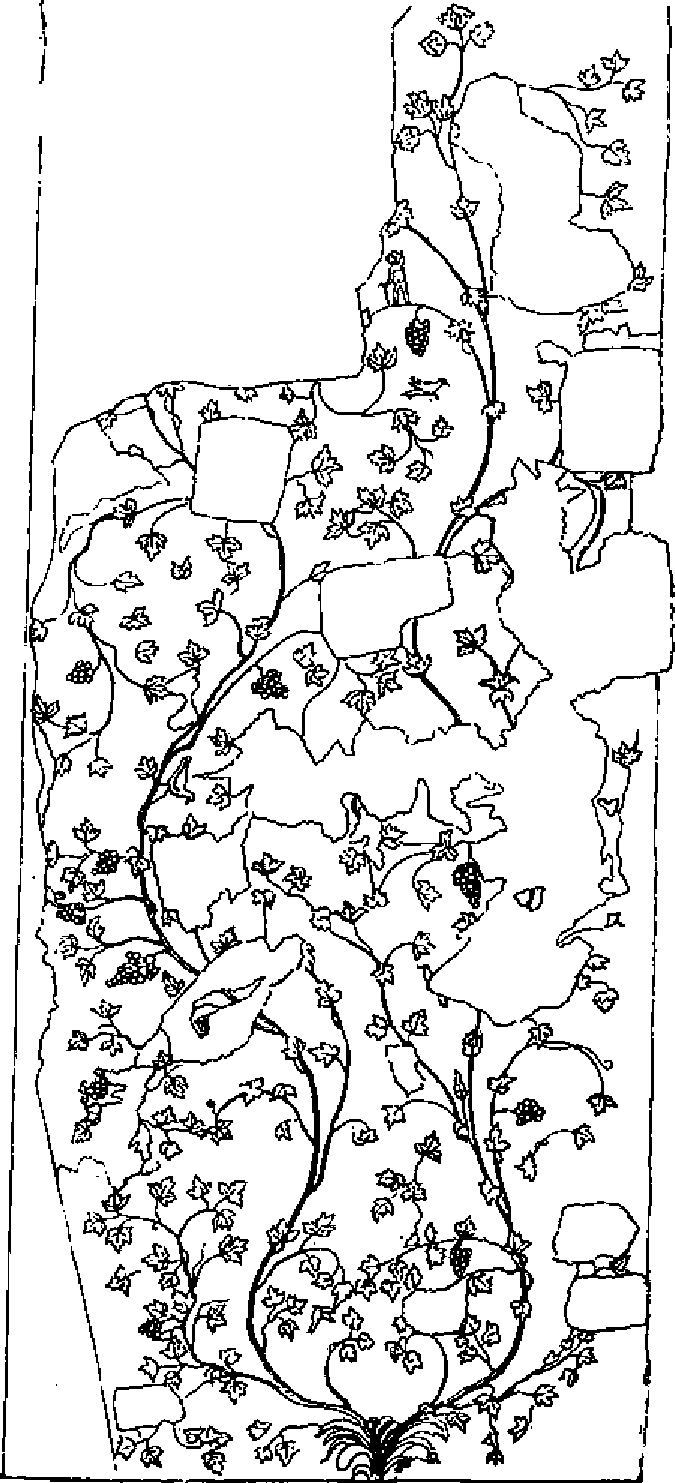

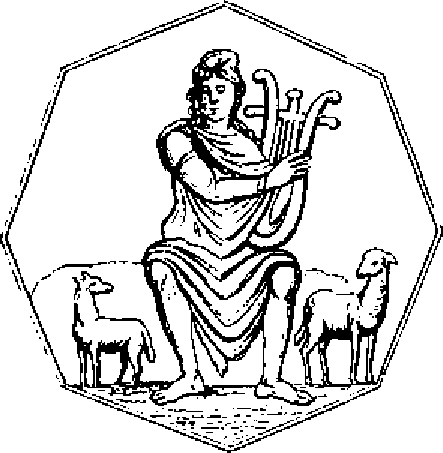

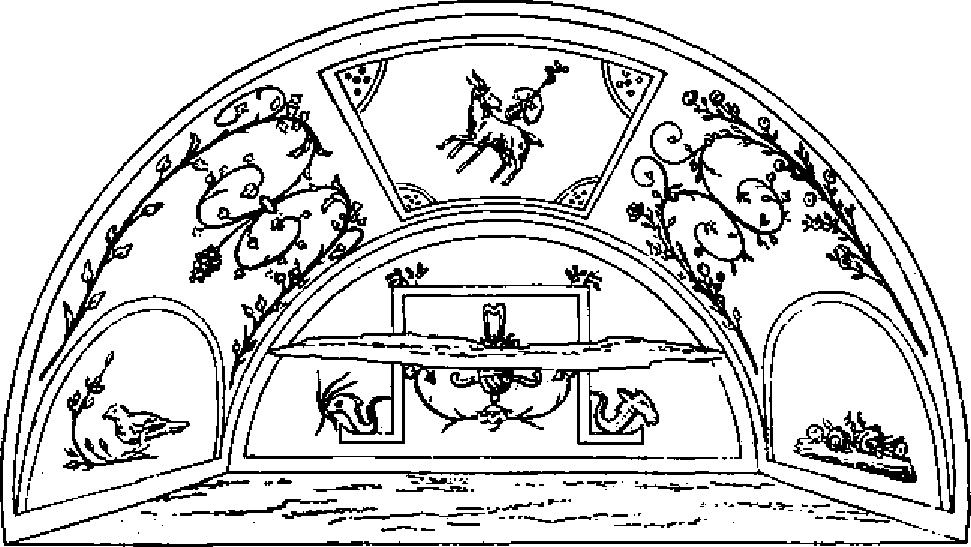

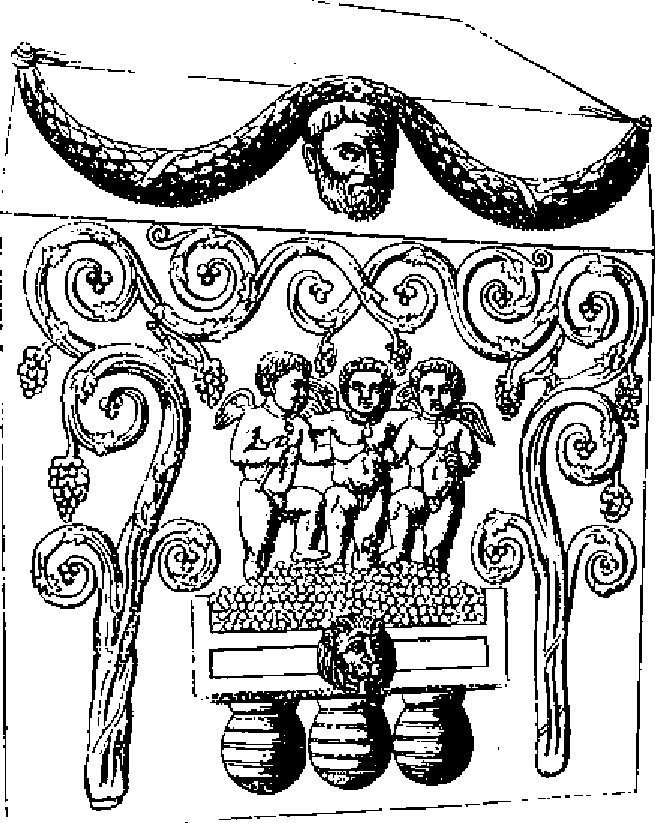

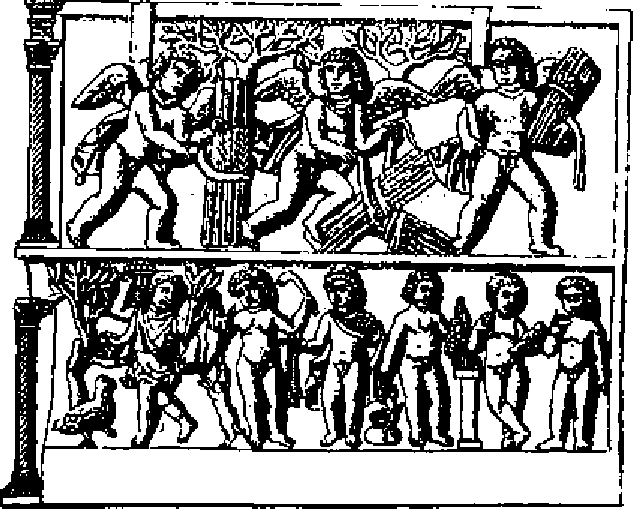

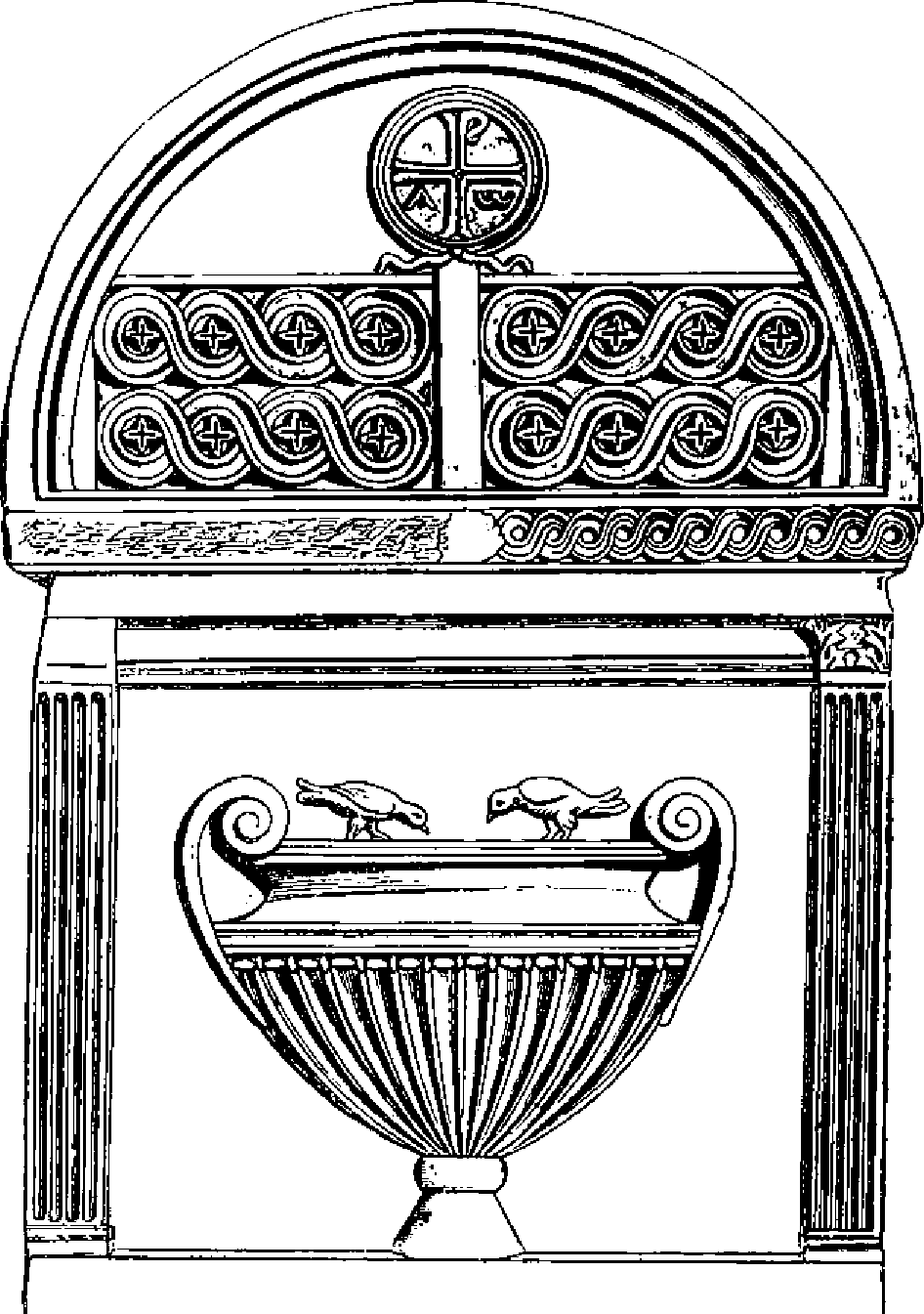

Большую прелесть придает, также, помпейской живописи появление в ней гениев, имеющих вид крылатых или бескрылых мальчиков; они собирают виноград, охотятся, ловят рыбу, правят в колесницах, играют на музыкальных инструментах, танцуют, вьют гирлянды, венки, сражаются как гладиаторы, играют как актеры, совершают религиозные обряды или заняты различными ремеслами; одним словом, действуют, как взрослые люди и изображены на том лишь основании, что, вообще, миловиднее, грациознее последних. В самом деле, их присутствие придает всей картине веселый, игривый характер. Этот прием классического художества повторился и у христиан. В их первоначальном искусстве мы встретим снова крылатых гениев, изображенных при таких же точно условиях, как и в живописи Помпеи. Особенно привлекательны в последней, сюжеты, которые можно назвать мифологическим жанром, вдохновленные, вероятно, эротической поэзией; к числу их следует отнести торговлю амурами. Они сидят в клетке и, в одном примере – старуха, а в другом – старик продают их молодым покупательницам, держа за крылья эти миловидные существа, тогда как, более счастливые амуры, порхают на свободе.

Вообще, подражая или, что бывало гораздо реже, сочиняя, помпейские живописцы работают почти всегда с большой непринужденностью и изумительной верностью, но их можно упрекнуть в том, что лица людей не вполне передают у них те чувства и страсти, под влиянием которых они находятся. Исключая редкие примеры, выражение слабо, бесцветно или, напротив, резко и грубовато, что изобличает не вполне искусную руку художника. Представляя даже трагические сюжеты, живописцы Помпеи не производят на зрителя большого впечатления и оставляют его холодным; но сильные страсти все-таки переданы ими удачнее тонких чувств, так как выражать первые – вообще не так трудно, как вторые. Если рисунок в помпейской живописи не всегда правилен, то означен бойко, смелой рукою. Задний план и все, что окружает людей, изображено, часто, поверхностно, без отделки, точно так же, как и фигуры человека, являющиеся во второстепенных местах. Особенно, мы замечаем это в том случае, когда обстановка в картине не имеет отношения с представленным в ней действием; если, например, последнее совершается в доме, но могло бы происходить и во всяком другом месте, то подробности будут очень поверхностно переданы. Это, может быть, делалось с целью не отвлекать внимания зрителя от главного сюжета. Но в тех случаях, однако, когда все окружающее, более чем внешним образом, связано с действием, все предметы переданы тщательнее. Знание перспективы проявляется в изображаемых зданиях и ландшафтах, но к пониманию значения ее, римляне никогда не были очень способны, что происходило, вероятно, от преобладания в их живописи пластических начал.

Часто мы видим, также, на стенах помпейских домов пейзажи или, лучше сказать, отдельные части последних, как, например, несколько деревьев, скалу, почти всегда в соединении с каким-нибудь зданием или только архитектурным мотивом. Римляне, точно так же, как и греки, понимали ландшафты иначе, чем мы и потому, представляли их не по-нашему. Некоторые виды природы, восхищающие нас теперь, не понравились бы им. Отражение этого особенного понимания красот натуры, преобладающего в мире греко-римском, мы находим и в катакомбной живописи и, потому, следует сказать о нем несколько слов. От тонкого вкуса людей классического образования не могла, разумеется, ускользнуть ни одна из прелестей природы; но они имели в этом отношении своеобразный взгляд, отличный от нашего, и любили представлять только стороны пейзажа, оживленного присутствием человека, произведениями его искусства, или только животными. Это нельзя назвать недостатком, а только оригинальным пониманием красот природы, соответствующим общему характеру их культуры. Для самого себя, без людей, без зданий, ландшафт не изображался в античном мире. Ни в греческих картинах, известных нам по описаниям, ни в помпейских пейзажах, мы не замечаем, например, того приема, преобладающего в современной нам ландшафтной живописи, составляющего, так сказать, сущность последней, и состоящего в том, что, посредством освещения или более заметного обозначения какой-либо выставляющейся особенности, пейзажу, мало привлекательному, некрасивому, придается интерес в глазах зрителя. В этой победе над природой, художники нашей эпохи видят необыкновенное достоинство. Напротив, помпейские пейзажисты, как кажется, вовсе не думали об этом; в них видно только желание выбрать из натуры самые красивые части ее и соединить их в одну картину. Та мечтательность, та задумчивость, возбуждаемые, особенно в северном человеке, видом дикой, мрачной натуры, были незнакомы грекам и римлянам, можно даже сказать, в некоторой степени, неизвестны и современному жителю юга. Природа, для людей классической культуры, представлялась сценою деятельности человека, красоту и величие которой они умели ценить, но не понимали вне отношения к самим себе, вне связи с людьми, с их радостями и страданиями, и в ландшафтах их всегда найдешь след присутствия человека857. Величественность суровой природы, прекрасные ужасы ее, до которых северные жители – такие страстные охотники, не пленяли римлян858. Страх и тоску наводили на них высокие горы, покрытые снегом или завершающиеся голыми скалами. Переезд через Альпы был для них скучен и неприятен; то, что они видели там, пугало и отталкивало их; это путешествие предпринималось ими не из любопытства, а только по необходимости. Поэты постоянно говорят с ужасом о высоких и снежных горах, о глубоких пропастях и т. д. В помпейской ландшафтной живописи мы, в самом деле, всего чаще видим нивы, с их яствами, красивые деревья, виноградную лозу, зеленые луга, ручьи, каскады и, в глубине картины, холмы, обработанные на склонах и покрытые лесом на вершине. Ко всему этому, римские живописцы любили присоединять какое-либо красивое здание, храмик, беседку или просто ряд колонн. Дикий пейзаж изображался только в том случае, когда этого требовал мифологический сюжет.

Следует заметить, что фигура человека изображалась у римлян лучше пейзажей; последние, вообще, пестры, колорит их тяжел, задние планы неполно означены. О помпейских ландшафтах, в которых происходят мифологические или легендарные сцены, можно сказать то же самое, что и об обстановке сюжета в картинах. Они, подобно деталям, пренебрегаются, если не связаны с действием, но исполняются тщательнее, когда имеют с ним некоторое отношение. В тех фресках, например, в которых пейзаж определяет, пополняет главный сюжет или заключает его задушевный смысл, ему стараются придать индивидуальный характер. Напротив, вне этих условий, он изображается поверхностно.

Особенного рода римская пейзажная живопись была открыта в 1863-м году, в развалинах предполагаемой виллы Августа, возле Рима. Тут, в противоположность тому, что мы видели в Помпее, где ландшафты имеют незначительные размеры и заключены в архитектурной рамке, на четырех стенах комнаты, не прерываясь далее в углах, изображены на голубом небе розовые кусты, пальмы, фруктовые и другие деревья; различного рода красивые птицы с блестящими перьями сидят на лугах, на ветвях деревьев, на решетчатых заборах или летят, оживляя эту, вполне грациозную и дышащую свежестью, картину пышной природы, очень грациозного действия. Комната эта, находящаяся под землею, была убежищем во время летней жары, и фрески, написанные на стенах, делались для пребывающего в ней, как бы, подобием природы.

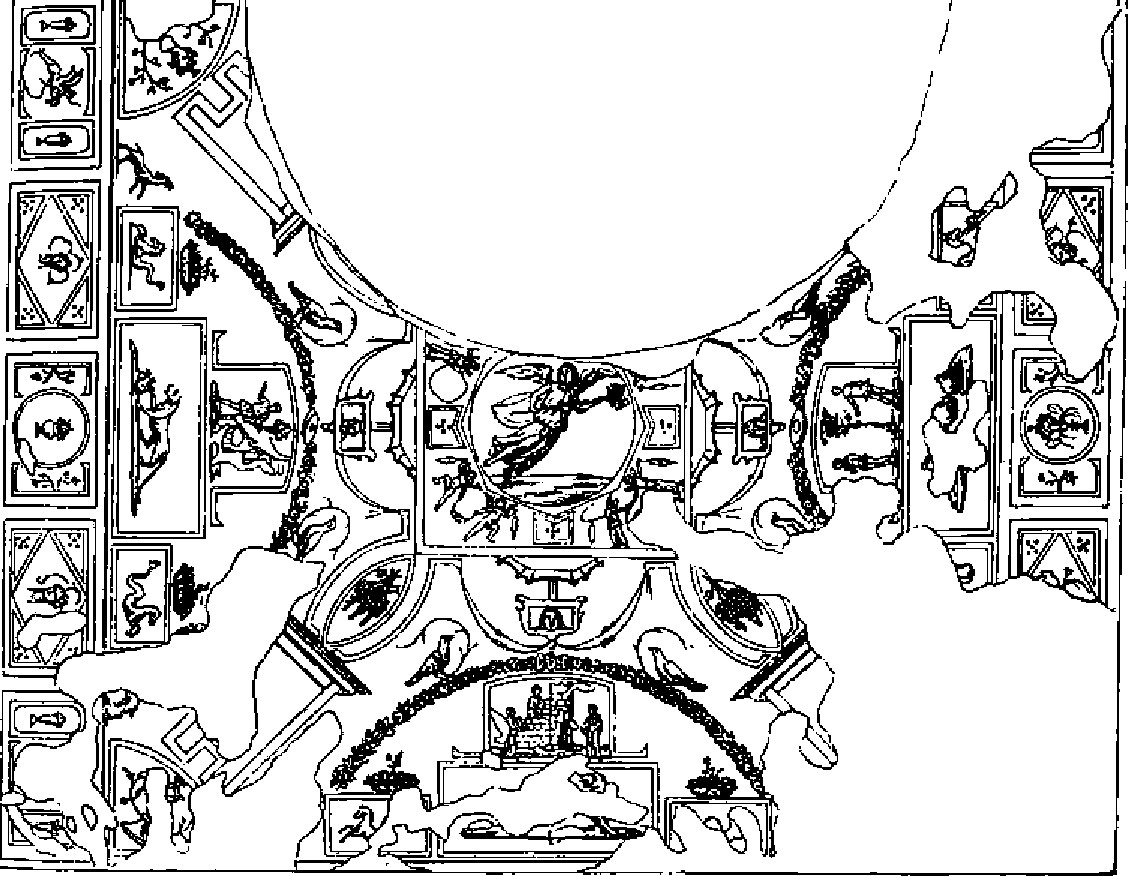

Места на стенах большей части помпейских домов, не занятые картинами, покрыты, обыкновенно, декоративной живописыо. Ей предшествовало в Помпее, особенного рода, украшение стен. Оно состояло из подражания стукком разноцветным мраморным плитам и архитектурным элементам. Этот способ покрывать стены, но настоящим мрамором, употреблялся в Греции, в Малой Азии и был введен в Риме во времена Цезаря. Образчиков подобного украшения стукком осталось немного в Помпее; как исключение, его встречаешь и в римских катакомбах. Стиль этот, часто одноцветный, серьезный, привлекательный, при всей своей простоте, сколько можно теперь судить, был очень распространен прежде в этом городе, но постепенно вытеснен, орнаментикой живописной, которая сначала примешивается к старому стилю, но потом, мало-помалу, заменяет его. Архитектурные элементы, прежде представлявшиеся стукком, изображаются потом живописью и значительно усложняются. Это уже целые здания, часто, вполне фантастические, с лестницами, балконами, портиками, поддерживаемыми тонкими колоннами и арками, или храмики, павильоны, террасы, окруженные баллюстрадами; иногда, это растения, статуи различной величины, маски и т. д.

Рассматривая эти орнаментальные мотивы, манеру подбирать и соединять их, придавая домам веселый, оживленный вид, нельзя не удивляться воображению и ловкости помпейских художников. В их декоративной живописи почти никогда не заметишь употребления заранее приготовленной и повторяющейся модели. Напротив, постоянно видишь, что они работали, сочиняя. Повторяясь, элементы орнаментации никогда не имеют одних и тех же размеров, и в деталях представляют известное различие. Исключения очень редки. Ту же самую изобретательность мотивов украшения и необыкновенное уменье ко всякому месту, ко всякому углу придумать, подобрать наиболее подходящую декоративную фигуру, не нарушая гармонии всего художественного сочинения, мы найдем и в катакомбной живописи.

В последние годы существования Помпеи, после большого землетрясения 63-го года, обозначается упадок в ее декоративной живописи, пропадает чистота вкуса, гармония линий, грациозность форм, делается заметнее небрежное исполнение, преувеличивается фантастическое начало, употребляются слишком яркие колориты и грубые контуры; вообще, проявляется желание поразить более чудными, чем прекрасными формами.

Нельзя, однако, не согласиться, что в общем, помпейская живопись производит приятное впечатление. И кто, из посещавших этот, восставший, почти во всей целости своей, из пепла Везувия, город не согласился бы жить в одном из его домов, расписанных, может быть, и не в вполне чистом классическом вкусе, и иметь постоянно перед глазами фрески, составляющие, хотя бы и не всегда удачные, копии греческих картин?

Живопись в христианских катакомбах

VIII

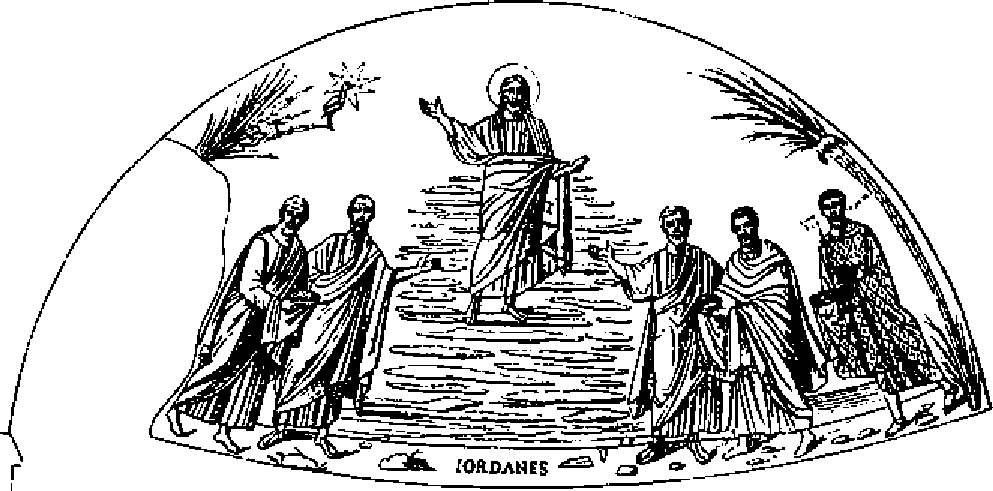

В то самое время, когда Везувий похоронил под своим пеплом Помпею и залил лавой Геркуланум, города, которым суждено было снова явиться на свет больше, чем 17 столетий спустя, чтобы открыть нам столько интересных подробностей классической культуры и разоблачить задушевные стороны жизни древних римлян, в то самое время, говорю я, когда скрывались надолго от взоров людей Геркуланум и Помпея, рождалось в Риме, в катакомбах, христианское искусство859. Священные, для римских властей, как места погребения, христианские ипогеи, у дверей которых до средины II-го столетия останавливались преследования, были первыми свидетелями фигуративного выражения последователями учения Спасителя их религиозных идей.

Не столь безопасная, на поверхности земли, художественная деятельность верующих Рима, могла развиться с полною свободою в их катакомбах. Богатые или только достаточные римляне860, сделавшись последователями новой веры, как люди классической культуры, глаз которых оскорбляло отсутствие какого-нибудь декоративного мотива, в таком месте, где употребление его было возможно, должны были желать художественных украшений – которыми были окружены языческие гробницы, – также и семейным склепам, устраиваемым ими для себя и для братьев по вере.

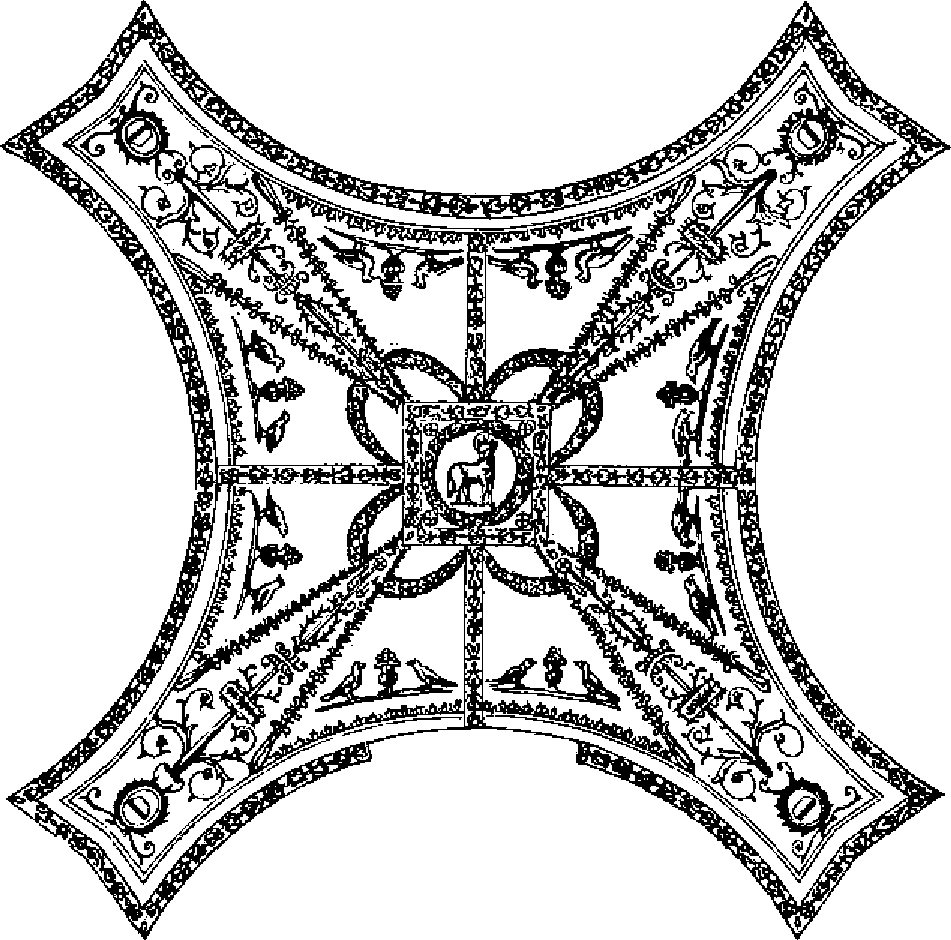

Но элементы орнаментики, чисто христианского смысла, еще не были созданы. Если верующие – подобно тому, как это делали посвященные в мистерии различных языческих поклонений – придумывали известные таинственные знаки символического характера, значение которых было понятно только им одним, то фигуры эти, как, например, якорь, рыба, пальмовая ветвь и т. п., не имея изящных форм, не могли удовлетворять людей, привыкших к более красивым, к более художественным декоративным мотивам. Приходилось, потому, брать их у классического искусства, столь богатого данными подобного рода, и пользоваться его техникой. Украшения эти, однако, не имели вполне языческого характера; их постоянно и всюду писали на стенах домов; если в них и встречались какие-нибудь фигуры мифологического значения, то они, вследствие долгого употребления их декоративно, утратили этот смысл и писались только для удовольствия глаз, став наравне с любым цветным материалом, раскраской, позолотой.

Но, одновременно с украшением гробниц, должно было, также, явиться у христиан желание передавать фигуративно догматы новой веры, ее утешения и надежды. Чтобы удовлетворить ему, следовало сочинять художественные образы, выражающие христианские идеи; на это требовалась творческая сила и, притом, в пределах нового учения, еще не вполне понятого, недостаточно ясного, неокончательно определенного. Бместе с новыми мыслями, не рождаются фигуративные формы, способные выражать их; нужен, иногда, продолжительный период времени, для образования последних. Первые христианские художники вынуждены были, потому, прибегать к искусству, уже существовавшему. Евреи в этом случае не могли дать им никакого образца; закон Моисея удалял их от фигуративного искусства, и когда оно являлось у них, то делалось подражанием классическому, как мы это видели в их катакомбах в Риме. Напротив, живопись и пластика римлян давали художникам, обращенным в христианство, но все же питомцам классической культуры, богатый цикл изящных образов, в котором они могли выбирать формы, всего более способные выражать их идеи. Столько же неудивительно потому, что христианское искусство началось в Риме одновременно с распространением среди язычников учения Спасителя, сколько и то, что в живописи и пластике первых христиан мы постоянно будем встречать элементы римского классического художества, и что комнаты в катакомбах украшены совершенно так, как языческие колумбары и гробницы.

IX.