II. Иконографический очерк

Изображение Спаса Вседержителя (Пантократора) является в византийской иконографии венечным пунктом; помещенное внутри купола, оно увенчивает собою всю церковную роспись; как моленная икона, оно является средоточием церковного «чина», иконою по преимуществу, и с тем же характером доныне сохранилось в русской иконописи. Образ «Спаса Вседержителя», или в обычной форме русского выражения – «Спаса» является наиболее доступною, для средств иконописи, ступенью возвышенного образа Богочеловека. Уже в древнейшую эпоху, т. е. в век Юстиниана, православный Восток ставил себе задачею это изображение. Стремление к церковному благолепию в век Юстиниана становится государственным делом и не ограничивается внешним украшением церкви, но проявляется в создании художественных образов, которые стали основанием византийской иконописи. Несомненно, величавость этих образов зачастую достигалась чисто внешними способами: монументальными размерами фигуры, особыми пропорциями фигур, помещенных в своде купола, или в тяге арки, упрощением рисунка до схематических контуров овала, черт лица, одежды и её складок. Однако, в соответствии с настенными фресками или мозаиками и их монументальными фигурами, вырабатывалось также выражение строгого, вдумчивого покоя, кроткой благости, высокого прекраснодушия и умиленного, молитвенного настроения. Образ Спаса Вседержителя выступил во главе византийских иконописных типов.

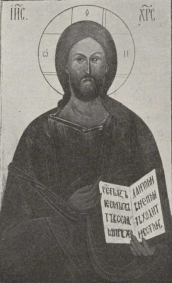

Древнерусская иконопись, как видно по статьям «Толкового Подлинника» и собраниям прорисей и «переводов», излюбила изображение Спаса Вседержителя и распространила его в составе «Деисуса» во множестве списков и снимков. Спас Вседержитель представляется обыкновенно в виде поясной фигуры, с Евангелием в левой руке, и с благословляющей десницей, будет ли то местная или моленная икона, и называется у иконописцев «Поясным Спасом». Таким образом даже в малых иконах сохраняется величавый характер образа, царящего в куполе. Менее обычны в иконах изображения Спасителя в виде полной фигуры, стоящего среди апостолов или святых, и с припадшими к Нему святыми же (в настоящей иконописи так называемый «Спас Смоленский»), или же сидящего на престоле с Евангелием в руках, как Спасителя и Бога Слова. Изображения Спаса Вседержителя «во славе», «в силах», сидящего на престоле или на небесной радуге, в кругу из херувимов и серафимов, или же среди евангельских эмблем, как образ «Видения иезекииля», стали слыть в последнее время под именем «Спаса Облачного» и составляют ныне преимущественный сюжет стенописи, а на досках встречаются исключительно в виде срединного тябла в верхнем поясе иконостаса и среди моленных икон, в составе сложных « Деисусов» или походных иконостасов. В древнейшей иконописи существовали также, в связи с Нерукотворным Образом, изображения «Христовой Главы» или, как выражаются ныне иконописцы, «Спаса Головного», которые иногда смешиваются со списками Нерукотворенного Убруса. Напротив того, весьма многочисленны изображения главы юного Эммануила, представленного Отроком или Младенцем, по плеча, называемого у иконописцев «Оплечным Эммануилом», но преимущественно в составе Деисуса

На Евангелии, находящемся в руках Спаса Вседержителя, издревле со времен византийских мозаик, сообщаются различные изречения, смотря по тому, помещается ли данное изображение в куполе, или же в Деисусе, или в одиночной иконе, или иконе, назначенной для благословения. Древнейшая византийская надпись обычна и в нашей иконописи: Аз есмь свет миру, ходяй по Мне не имать ходити во тле, но имать свет животный (Ин. 8:12). Над изображением Спаса Вседержителя в Палатинской капелле города Палермо читается по гречески (Ис. 65:1): Небо престол Мой, земля – подножие ног Моих. Рек Господь Вседержитель. В позднейшей греческой иконописи вокруг всего изображения читается: С небесе призри, Господи, и виждь вся живущия во вселенней. Или же: Господи, призри с небесе и виждь и посети виноград сей и утверди и, его же насади десница Твоя (Пс. 29:15– 16). Далее в русской иконописи обычною надписью на Евангелии является текст: Приидите, благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие (Мф.25:34). Или же: Не на лица зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите (Ин.7:24) и проч. Или же: Не на лица зряще судите, судити вас будут и отмщу за них. Несравненно реже употребляются иные поучительные слова, например: Не бойся, малое стадо; яко благоизволи Отец ваш дать вам царство. Продадите имения ваша, дадите милостыню, сотворите себе влагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех, идеже тать не приближается, ни моль растлевает. Идеже бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будет (Лк.12:32–34).

Образ Спаса Эммануила важен в среде иконографических тем своим сокрытым смыслом, который не сразу выдается и местом изображения и дополнительными образами: связь можно постигнуть, лишь как богословскую тему. Вполне определенное значение образа Спаса Эммануила является в составе «Деисуса», когда Спаситель изображен в виде юного Отрока или Младенца, а по Его сторонам представлены два преклоняющиеся ангела. Такого рода «Деисусы» появляются не ранее XII–XIII столетий. Напротив того, одиночное изображение Спасителя, с надписью имени: «Эммануил» («еже есть сказаемо с нами Бог») встречается уже в древнейшую эпоху, а именно в VI столетии, но при этом Спаситель представлен в Своем историческом типе, не юного Отрока, а взрослого мужа с бородою. Далее, на византийских монетах, уже со времен императора Цимисхия, стали изображать лик Спасителя, чего ранее не делалось, и в некоторых монетных типах представляли Спасителя в полном мужестве, с обычною бородою и в крещатом нимбе, окружая изображение именем «Эммануила“ в надписи. Таким образом, даже в X столетии иконографический тип юного Эммануила не может считаться достаточно установленным. Точно также на нескольких мелких предметах: резных камнях, образках-тельниках, за время X –XII столетий включительно, также встречаем образ Спасителя с именем Эммануила в типе полного мужества и потому, сообразно с общим стремлением византийского искусства к реальным образам, можно считать символическое изображение Эммануила сравнительно редкою темою.

99. Образ Эммануила в Евангелии Марцианы XI в.

Вполне характерным изображением является медальон с образом Эммануила в алтарном своде собора в Монреале близ Палермо. В дальнейшем ходе темы, изображение Эммануила сосредоточивается в образе юношеском, но возраст разнообразится: то отроческий (рис. 99) (память о юном Отроке, поучавшем книжников Иерусалимского храма, (Лк.2:46–47), то младенческий (по естественной связи Эммануила, «среди нас открывшегося Бога» с Вифлеемским Младенцем). Образы Эммануила Младенца установились в теме Деисуса в XV веке и сделались излюбленными в русской иконописи.

Икона Отрока Эммануила в виде круглого медальона или щита с Главою Отрока, как Предвечного Слова, изображается в руках Архангела Михаила или того же Гавриила, стоящих торжественно среди ангельских сонмов, и такое изображение называется «Собором архистратига Михаила» или «Собором архангела Гавриила» (см. таб. 4 гелиогравюр). Изображение возникло из древнейших росписей (сохранившихся в Равенне, Риме и пр.), представляющих вверху свода ангелов, несущих медальон с погрудным образом Спасителя. В X–XII веках и позднее в XV–XVI столетиях «Собор Архистратига Михаила» был также символическим изображением восстановленного, после иконоборства, иконопочитания.

100. Образ «Эммануила“ в Порфириевском собрании Киевской Дух. Академии.

Икона Спаса Эммануила (рис. 100) в Порфириевском собрании Киевской Духовной Академии составляет часть «Деисуса». Рукава креста в нимбе украшены орнаментом, напоминающим работы чернью по золоченому серебру, в характере XV столетия. В письме иконы много черт, относящихся к критской школе греческой иконописи, процветавшей в XV и XVI веках, а в самом рисунке ясно открывается образец, послуживший для дальнейших русских икон Спаса Эммануила (см. таблицы 7 и 28 с иконы Московского Успенского собора). Лицо Младенца Иисус а представляется здесь смуглым, с оттенком легкой желтизны и оливковыми тонами в тенях. В письме мы наблюдаем так называемую отборку – ряды светлых оживок и золотую «асистку» по темно-малиновой одежде. Греческая икона несравненно пластичнее в рельефе и живописнее в лепке лица против русского образа, который, при первом сравнении обеих икон, ясно обнаруживает в русской слабость художественных познаний и сухое ремесленное мастерство.

Иконное изображение с наименованием «Деисуса“, представляет символическую композицию священных фигур, связанных религиозною мыслью и торжественно воплощающих в себе идею земной церкви, с её Главою – Христом. »Деисус“ есть видоизмененное греческое слово Деисус и означает: «моление», и в состав Деисуса входят: торжественное изображение Спасителя, стоящего на особом возвышении, среди Иоанна Предтечи и Божией Матери. «Деисус», по существу, представляет славословие, воздаваемое Учителю мира, Верховному Судии и моление, возносимое миром к Спасу Вседержителю, через посредство предстоящих Ему. Богоматерь, изображаемая с правой стороны от Спасителя, а с левой от молящегося, в своем молитвенном положении, обращенная лицом к Сыну и воздевающая к Нему обе руки, символически преобразует новозаветную церковь, как предстательницу всего мира пред лицом Спасителя, ибо Пресвятая Дева есть заступница смертных. Иоанн Предтеча, в лице которого христианская церковь видит звено, непосредственно связующее мир ветхозаветный с Новым Заветом, представляет собою ходатая за мир перед искупителем, «вземлющим на себя грехи мира». Поэтому вся икона «Деисуса» содержит в себе определенный акт моления церкви, Новым Заветом установленной. Согласно с этим, в византийской иконописи существуют изображения Деисуса, или в основном типе: Спас с Богородицею и Предтечею, или же с присоединением двух архангелов, двух верховных апостолов и двух или четырех святителей, или даже большего числа молитвенно поклоняющихся апостолов и святых. Такое изображение, уже само по себе, образует так называемый «иконостас», и в древнейших церквах Византии составляло главную часть в иконном украшении иконостасной преграды, поверх местных икон. По тому же обычаю «Деисус» помещали над царскою дверью или боковыми алтарными входами, равно над входами в церковь и дома, как моленную икону по преимуществу. «Деисус» является средоточием молитвенного киота походного иконостаса, тройного складня, появление которого в числе домовой религиозной утвари, по всей вероятности, вызвано распространением этой иконы. Наиболее торжественная форма славословия Спасителя представляется тою же композициею в мозаиках и фресках. При составлении композиции Страшного Суда, Деисус, естественно, вошел в её состав уже около IX столетия: Верховный Судия окружен не только Своими учениками, но и обычно Ему предстоящими в молении: Богородицею и Иоанном Предтечею. Западная церковь, уже со времени разделения церквей, утратила это иконное изображение в погоне за новыми сюжетами, под давлением местных, временно развивавшихся монашеских орденов. Напротив того, в церкви восточной иконография усвоила себе издревле основные богословские темы и держится их, постоянно открывая в них новые стороны и не меняя их на чуждые, поверхностные и наскоро выработанные идеи. Таким образом, и в русской иконописи иконное изображение, называемое «Деисус», стало излюбленною формою молебной иконы, о чем ясно свидетельствуют ряды «Деисусов» в наших Лицевых Подлинниках. В описях «Деисусом» называется трехчастная икона, но затем икона осложнилась прибавлением Апостолов Петра и Павла и архангелов Михаила и Гавриила и стала называться также седьмицею. А так как главную часть иконостасов составлял именно Деисус, то этим же именем назывались и самые иконостасы в той части, которая была над местными или поклонными иконами. В России доселе сохраняется много греческих икон «Деисуса».

101.Икона Спаса из «Деисуса» в иконостасе Зачатьевского собора Высоцкого Серпуховского монастыря, греческого письма конца XIV века.

Так, предание, подтверждаемое житием преп. Афанасия Высоцкого, сообщает, что семь икон иконостаса, составляющих «Деисус» в Серпуховском Высоцком монастыре, были присланы в конце XIV века из Цареграда. Средняя икона этого Деисуса, помещенная ныне отдельно от других и изображающая Спасителя (рис. 101), представляет византийское письмо, хотя, очевидно, уже переписанное вместе со славянским текстом Евангелия. Переделка видна в точности черт лица, в чисто русской манере изображения одежды, тогда как греческое письмо сохранилось в рисунке волос, бороды, общего контура фигуры в расположении рук, из которых правая, слагаясь для благословения, в то же время раскрывает страницы Евангелия.

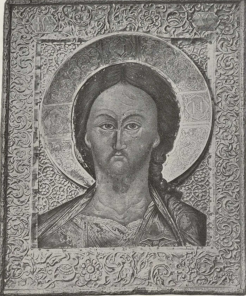

102. Икона Спасителя, вклад княгини Ногтевой, начала XVII в., в Суздальском Покровском монастыре.

Чисто русского письма и характера икона Спасителя, вклад княгини Ногтевой, начала XVII века, в Суздальском Покровском монастыре (рис. 102). Вместо правильного овала, который наблюдаем в греческих иконах, здесь имеем овал, суженный в нижней части лица, резко выступающие на лице мускулы бровей, век, около губ и подбородка; волосы на бороде редки, прямы и образуют слегка заостренную небольшую бороду, разделенную двумя прядями. В общем, тип Спасителя на русских иконах выделяется наиболее кроткою благостью спокойного лика.

103. Икона Нерукотворенного Образа в Благовещенском соборе г. Киржача, 1549 г.

104. Икона Образа Нерукотворенного в собрании кн. А. А. Ширинского-Шихматова.

105. Икона письма Симона Ушакова в ц. Грузинской Богоматери в Москве.

106. Богоматерь из «Деисуса», в ризнице Троице-Сергиевой Лавры, № 47, вклад 1672 года.

107. Спаситель из «Деисуса», в ризнице Троице-Сергиевой Лавры, № 47, вклад Московского торговца Никифора Безсонова 1672 года.

108. Икона Предтечи из «Деисуса” № 47 ризницы Троице-Сергиевой Лавры, вклад 1672 г.

Тройная икона «Деисус» (рис. 106–108): Спасителя с Богоматерью и Предтечей, в ризнице Троице-Сергиевской лавры за № 47, вклад московского торговца Никифора Безсонова от 1672 года, в современных окладах и нетронутая поновлениями, представляет исторический интерес, несмотря на ремесленность. В лике Спасителя выступают характерные особенности русского типа и письма: в лицевом овале его малая нижняя часть, узкий, как бы срезанный, подбородок, близко сдвинутые глаза и характерные две пряди мелкой и редкой бороды; пышно кудрявые густые волосы головы обрамляют широкую верхнюю часть лика и спадают густыми локонами сзади на шею; рисунок одежды излишне мелочен, сух и резок. Образ Богоматери есть точная копия с греческого типа и отличается тяжелым рисунком. Несравненно выше по исполнению и характеру голова Иоанна Предтечи, передающая основной греческий тип. Тяжелые пряди волос на голове Иоанна Предтечи и повившаяся мелкими «космочками“ борода передает высокий тип аскета. Иоанн Предтеча облачен во власяные одежды, и только поверх их наброшена мантия.

Между символико-богословскими изображениями Спасителя в русской иконописи особенно излюбленными являются: София Премудрость Божия, Великий Архиерей, Недреманное Око, Царь Царем. Все эти изображения существовали равно в греческой иконописи и стенописи греко-восточных церквей и появились в полных «переводах» уже в эпоху сложения русской иконописи в XV и XVI веках. Высоко торжественный и глубоко содержательный характер этих иконописных тем увеличивает неотъемлемые достоинства греко-русской иконописи, которая сумела удержать моленную икону на важнейших и глубоких задачах, в то время, как цикл западно-католической иконографии измельчал и с давних пор оказывается лишенным достойного образа Спасителя. Несравненно реже встречаются ныне и имеют исключительно историческое значение иконописные темы, появившияся уже в XVI веке, но мало-помалу исчезающие ныне в русской иконописи: Единородный Сын Слово Божье, Агнец, Аз есмь лоза, истинное благое молчание. Иные из этих тем идут из древности, другие ведут свое начало от греческих оригиналов, появившихся после падения Византии и представляют труд монахов иконописцев, придумывавших поучительные темы для росписи папертей и трапез. Эти темы в XV веке распространялись также иконописью на досках в монастырях Афонских, Югославянских и Молдовлахийских.

Особенно темным составом отличается древняя богословская тема иконы, называемой «Единородный Сын – Слово Божие“. На этой иконе вверху представляется или «Саваоф» или «Бог Слово», благословляющий именословно и несомый в кругу или ореоле двумя ангелами, в предстоянии ангелов и архангелов, иногда с изображениями солнца и луны или даже двух ангелов, держащих диски солнца и луны с их олицетворениями. В центре изображается «Единородный Сын» юный Отрок, сидящий в кругу, из херувимов и серафимов, со Святым Духом, от Главы Его сходящим, и держащий в деснице эмблему четвероевангелия: птицу с головами льва, тельца и человека. На хартии, находящейся в другой Его руке, встречается начертание: «яко благодать, дах премудрость, силу и крепость» или же: «премудрости наполняя». Под этим изображением виден вертеп разверстый и в нем раскрытый гроб, а в гробе стоящий окрыленный юноша, в нимбе с буквами О ὪN – образ Воскресшего. По сторонам «Славы Сына» видны серафимы с пламенными мечами и многоочитые херувимы, далее здание и церковь, т. е. Иерусалим и Сион, а в них два ангела, один с кадилом и чашею в руке с надписью: «Чаша Господня, вина не растворена, исполнь растворения» (иногда изображается Чаша с лежащим в ней Младенцем). Другой ангел держит сферу и при нем надпись: «Глас от Иерусалим а и зов Господень от Сиона». В нижней части иконы заключено главное символическое изображение: представлен крест, внедренный в грудь поверженного ада, в образе гиганта; ангел бьет гиганта палицею или стоит у креста, положив руку на его рукав; вместо гиганта изображаются иногда скорбные грешники в преисподней, а в стороне «птицы небесные» и'звери земные», явившиеся «снести телеса мертвых». На кресте изображается юный воин, сидя извлекающий меч из ножен. С боку представлена «смерть» скелет с косою и стрелами, едущий на льве, или химере, по трупам грешников. На другой стороне ангел избивает поверженного сатану. Надписи над Спасом – «седяй на херувимах, видяй бездны, промышляяй всяческая, усграшаяй враги и возносяй смиреныя духом»; над образом Спасителя – воина, сидящего на кресте: «смертию на смерть наступи, Един сый Святыя Троицы, спрославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас» или: «попирая сопротивныя, обнажая оружие на враги». Над херувимом надпись: «херувим, трясый землю, подвизая преисподняя». Над смертью надпись: «последний враг, смерть всепагубная». Также: «вся мимо идут, а словеса Божия не имут преити». Над всею иконою подпись: «Единородный Сын – Слово Божие, безсмертен и безначален и присносущ сый Сын Отцу».

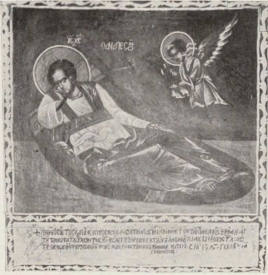

109. Спас-Недреманное Око в росписи соб. афон. Дэхиара, 1568 г.

Изображение, известное в русской иконописи под названием: Спас – Недреманное Око, представляет символико-мистическую композицию, выделившуюся из клейм Лицевого Акафиста и особенно развитую в греческой стенописи XIV–XVI веков. Основной смысл иконы сосредоточен в тексте моления на вседневной полунощнице (Пс.120:2–4 ): «помощь моя от Господа сотворшаго небо и землю. Не даждь во смятение ноги Твоея, ниже воздремлет храняй Тя. Се не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля». Уже в ранних оригиналах греческой стенописи является вполне сформировавшийся, по своему составу, сюжет.

110. Спас-Недреманное Око в афон. соборе Ксенофа. 1545 г.

Так, среди фресок старого собора в Афонской обители Ксенофа (рис. 110), исполненных Антонием Зографом в 1545 году, над дверьми при входе, поверх надписи, на западной стене, находится изображение этого сюжета.

Младенец покоится с открытыми глазами на ложе один среди пустынного ландшафта. К Нему слетает с небес ангел, неся орудие Страсти для исполнения им избранного дела искупления. Изображение иллюстрирует буквально и вполне точно соответственный ему текст. Иного характера, хотя вероятно позднейшего происхождения, тот же самый сюжет в живописи, относящейся к 1568 году, в Афонской обители Дохиара. Здесь также поверх входной надписи на западной стене представлена Богоматерь, уже внутри монастырского двора сидя, в большом кресле; она приподнимает рукою покрывало с лежащего на ложе Младенца (рис. 109). В Параклисе Иоанна Богослова, в Ватопедской келье Св. Прокопия, фреска 1537 года: по обычаю Младенец возлежит на ложе, вокруг пустынный ландшафт, поросший рядом деревьев. Того же характера фреска в соборе Протата, письма знаменитого Панселина (табл. 26). На вышитом различными изображениями саккосе митрополита Фотия, в Московской синодальной ризнице, тоже изображение дано в установленном типе: представлен Отрок (а не Младенец) спящим на одре с открытыми глазами; около Него слетевший ангел держит орудие Страстей Господних. В Афонской обители Филофея роспись 1752 года представляет возле спящего Младенца Богоматерь с двумя ангелами, перед Ним преклоняющимися; у ног Его дремлющий лев; греческая надпись по книге Бытия, ХLIХ, 9 гласит: «Возлег, уснул яко лев и яко скимен. Кто возбудит Его?“ Греческий подлинник Дионисия дает следующее руководство для изображения Спаса Недреманного Ока также над церковным входом: «изобрази над дверью Христа в образе трехлетнего Младенца, спящего на ложе и опирающегося главою на руку; пред Ним с умилением предстоит Св. Дева; вокруг Него сонм ангелов с опахалами. Превосходная композиция на сто сорок девятом листе Сийского Лицевого Подлинника (литогр. табл. 23) совпадает с темою Акафиста Богородицы на слова: «Спасти хотя мир».

В русской иконописи изображение «Недреманного Ока“ встречается равно на иконах и в росписи церквей XVII века с тем добавлением, что одр стоит посреди цветущего сада или рая, наполненного множеством плодоносящих дерев. Одр имеет монументальную форму пышного престола на колоннах и стоит поверх полукруга, обозначающего землю. Богоматерь и архангел с рипидою, в церемониальных позах, стоят по сторонам Возлежащего. Два ангела слетают с небес, принося орудия Страстей. Поверх представлено, в виде иконостасного пояса, » Отечество», в кругу в ореоле, а по сторонам двенадцать апостолов в облаках.

В древнем рукописном сборнике, содержащем символические изображения, статья, озаглавленная: «Подпись образу Недремаемого Ока» предлагает изображать Христа Младенца как бы в диаконских ризах, возлежащего на одре, и снабжать следующими подписями, на верхнем поле: «Безначального Тя Отца, и Тебе, Христе Боже, и Пресвятой Твой Дух, Херувимские дерзающее глаголем: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». У Спаса на одре подпись: Господь Сый Вседержитель и Бог, Провидящее Око и Недремаемо, посреде земли на Кресте вознесеся. Ниже одра: из Девы безмужныя пройде, Христе, приим от Нея плоть мысленну и одушевленну, и истлевшее человеческое существо обнови. Символическое изображение льва возле Младенца основано на следующем толковании символа льва в статье: «О еже что ради пророку Иезекилю и Иоанну в Благовестии в образе львов проявлено». Второе таинство («ибо три Христовы таинства преобразует лев») являет (Лев), яко егда спит Лев, отверсты вежди имат и прежде седми стоп ловца чует и бежитъ. Тако и Господь наш Иисус Христос плотию взыде на Крест, и Божество Его одесную Отца беаше, плотию усну, яко мертв“. Более позднего происхождения и сложилось под западным влиянием аллегорическое изображение Спасителя «Лозы истинной» на тему: «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин.15:5) .изображается стоящий в аркаде Крест Христов,а у подножия его гроб Господень в виде каменной лежанки. Возле гроба, на поверженном овальном камне (форма которого передает в общих чертах ныне существующий в Иерусалиме остаток камня), коим было закрыто входное отверстие пещеры гроба Господня, восседит Воскресший Спаситель, имея только вокруг чресел препоясание. Придерживая в руках выросшую из гроба лозу, Он выжимает из неё вино в потир, который Ему подает, преклонив колено, ангел. Это изображение мистико-аллегорического смысла распространялось исключительно в поучительных листках и в росписи церковных притворов XVII и XVIII столетий.

Еще реже и почти исключительно сосредоточенное в моленных иконах XVII и XVIII столетий изображение Спасителя в образе ангела, иногда в митре и саккосе, со сложенными на груди руками, известное под именем «истинное благое молчание» или «Благое молчание Господь Саваоф»

Несравненно более распространена и имеет значение наглядного церковного поучения иконописная тема: «Агнец Божий». Изображение это часто встречается в церковных росписях, как пояснение литургического священнодействия, и переходит в молебные складни. Рисунок на листе 79 представляет: Господа Саваофа на херувимах, со сферою, и Святого Духа, от Него нисходящего на священную Чашу, в которой покоится Младенец. Чаша стоит поверх ангельских сил и пред нею преклоняются Богоматерь и Иоан н Предтеча. К Младенцу слетают с небес два ангела, держащие орудие Страстей, и два с рипидами в руках, а ниже над Чашею два серафима несут в руках копие, лжицу и просфоры.

К аллегорическим темам относятся изображения, известные под именем «Похвалы креста» или же «Крест хранитель всея вселенныя», о которых трактуется и в наших Толковых подлинниках и по которым имеются иконописные прориси. Эта тема, идущая из глубокой древности, сосредоточена была впервые на почитании Животворящего Древа в Иерусалим е и монументального креста, поставленного, в знак памяти о Распятии Господнем, на скале Голгофы. На рисунках Креста «хранителя вселенной» обычно представляется: крест утвержденный наверху холма или скалистой вершины его; у подножия креста стоит престол (по преданию, тот престол, на котором принес жертву и совершил преобразование таинства Евхаристии Мельхиседек), на престол, поверх плата, лежит Евангелие. За крестом сзади видна стена города Иерусалим а, некогда шедшая позади Голгофы; поверх стены видны два храма. В стене слева и справа имеются две башни; вышедши из их ворот, Адам и Ева преклоняются перед кисетом; внизу под ними видны две пещеры: в одной ангел, укротивший дракона, в другой видна молящаяся жена. Вся эта иконописная тема сопровождается надписями, содержащими похвалу кресту: «Крест красота церкви», «Крест царей держава», «Крест ангелов слава и демонов язва».

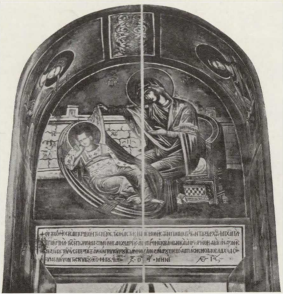

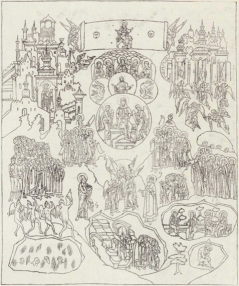

111. Прорись иконы «Почи Бог в день седьмый“ (левая, т. е. перевернутая).

Сравнительно редко и притом чаще в произведениях старой иконописи встречается тема (рис. 111) на слова: «Почи Бог в день седьмый», икона представляет поучительную поэму в двух частях. В верхней изображается «покой Господа Саваофа», в кругах небесных сил. По сторонам изображается в миндалевидных ореолах Иисус Христос: направо в юношеском виде, прикрываемый ангельскими крыльями, идущий на землю для подвига искупления, и налево уже Распятый на кресте, но поддерживаемый, вместе с крестом, Господом Саваофом, восседающим на престоле. Среди ангельских кругов представлено Знамение Божией Матери, как образ воплощения и Собор архангела Михаила, держащего в руках изображение Предвечного Младенца. Внизу, в соответствие с событием новозаветным и небесным явлением, изображены «дела земные» и события Ветхого Завета, творения первых человеков, земной рай, грехопадение и изгнание из рая, ручной труд Адама, убийство Каином брата своего Авеля и плач Адама по Авелю.

Икона на тему «Почи Бог в день седмый» является второю иконою в ряду сложных богословских тем, составивших целую молитву в лицах и в четырех частях или иконах: 1) «Почи Бог в день седмый“, 2) «Единородный Сын», 3) «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся» и 4) «Во гроб плотски». Четыре тябла этих икон написаны были в 1554 году псковскими иконописцами Останею и Якуткою для Благовещенского собора в Москве и помещены на стене правого клироса, где и поныне находятся, прикрытые ризою. Сложные символико-мистические темы этих икон потребовали, согласно с характером тогдашней иконописи, много иконографических измышлений, в которых известный дьяк Висковатый заподозрил западные иноверные новизны, тогда как русские иконописцы получали их, вместе с новыми иконописными темами, из той же православной Греции. Новгородские и псковские иконники, по вызову священника Сильвестра, после московского пожара 1547 г., писали для Благовещенского собора следующие иконы: 1) Святую Троицу Живоначальную в деяниях. 2) Верую во Единого Бога Отца. 3) Хвалите Господа с небес. 4) Святую Софию, Премудрость Божию. Но переводы или образцы для этих икон брали у Троицы, да на Симонове. А псковские иконники, говорит Сильвестр, «Останя да Яков, да Михайло, да Якушко, да Семен Высокой Глагол с товарищи» отпросились в Псков и взялись там написать четыре большие иконы: 1) Страшный Суд. 2) Обновление Храма Христа Бога нашего Воскресения. 3) Страсти Господни в Евангельских притчах и 4) икону с четырьмя (упомянутыми выше) праздниками. Известно, что именно по поводу этих последних икон дьяк Висковатый высказал много соблазнительных мыслей, которыми смутил православных. Многие из новых тем или изображений отличались символическим характером и, выполняя известную задачу выяснять, помощью изображений, для неграмотных то, что можно было бы легче и точнее определить только в богословском рассуждении, переходили установленные границы символизации. Так, изображение Бога Отца в византийской иконописи почти не существовало, изображение Святой Троицы было принято в виде Троицы Ветхозаветной, т. е. Трапезы трех ангелов у Авраама. Во всех изображениях явлений Бога людям в Ветхом Завете греческая иконопись исключительно изображала Бога Слово, согласно богословскому разъяснению, данному издревле относительно лиц Святыя Троицы. Вместо Второго Лица Святой Троицы, т. е. Бога Слова или Богочеловека, в Его историческом образе, при творении мира изображался часто также ангел, так называемый Ангел Великого Совета. Перемена в этом принятом и основном положении началась, очевидно, уже вместе с падением Византии, раздроблением византийского искусства на боковые провинциальные ветви и появлением новых иконописных задач. Прежние символические формы стали осложняться и, в частности, по изображению трех Лиц Святой Троицы и Безплотных Сил. На иконах «Символа Веры» Творец писался двояко или в образе Бога Отца, «Ветхого Деньми», т. е. в образе старца, или же в виде Иисус а Христа и в образе Ангела. В это же время появились иконы, изображавшие Спаса по Даниилову пророчеству и по Исайину пророчеству, как «Ангела Великого Совета» в иных изображениях с крыльями. Многие из подобных изображений, хотя и появлялись в иконописи, но оставались редкими. Таковы: 1) изображение Спаса в Давидове Образе: Спаситель изображался в образе Давида, в царственном одеянии и в венце, восседающим на престоле; 2) Спаситель стоит в херувимах, в крыльях, а Бог Отец изливает на Христа; 3) Совет Предвечный (Господь Иисус Христос почивает в лоне Отца на херувимах; 4) Спас в доспехе на сложных символических иконах; 5) Распятый Христос, представленный «на херувимах», «в лоне Отчем». Последняя тема явилась в период XV–XVI века. Бог Отец в царственном венце, простирая руки, поддерживает поперечник креста с пригвожденными к нему руками Спасителя, голова которого приходится на груди Отца; из уст Бога Отца исходит на Распятого Святой Дух.

112. Афонская икона «Великого Архиерея”.

Еще более осложнения получила настоящая тема в иконе «Спасителя Великого Архиерея» (рис. 112) и особо «Великого Архиерея» в трех лицах по переводу XVII века (рис. 113).

113. Икона Спасителя «Великого Архиерея.» XVII в.

Представлен круг, вписанный в звезду, наподобие формы Неопалимой Купины; внутри его по кругу херувимы, серафимы и преклоняющиеся ангелы; на круге представлен крест, и на нем, поверх рук Распятого, представлен во славе и окруженный четырьмя Евангельскими эмблемами, Господь Саваоф в облачении ,,Великого Архиерея», благословляющим десницею, а в левой держащим ножны меча. На Его лоне в ореоле видна фигура Спаса Эммануила в доспехах, со свитком. Крайняя сложность подобной символизации представляет, действительно, «мудрование», как правильно заключил дьяк Висковатый, и нисколько не способствует назначению религиозной живописи выяснять богословские идеи неграмотным с помощью наглядных изображений. К тому же времени относится появление икон, так называемого Отечества, которое, по иконописному переводу, представляет как бы верхнюю, небесную часть Вознесения (Мк.16:19): Спаситель восседит на престоле одесную Отца, со Святым Духом посреди Них, в раю, поверх врат и «уготованного престола». Распространенное при помощи гравюр, с рисунка Симона Ушакова, в многочисленных переводах, изображение «Троицы» перешло и в современную иконопись. К отделу прямых заимствований из западной иконографии относятся изображение Спаса в терновом венце и тема, известная под словами: «Не рыдай Мене Мати» (табл. 83).

Символико-литургические композиции под именем «Божественной Литургии“ и «Агнца Божия» вошли в состав купольной росписи на Афоне, по-видимому, еще в XV веке, и великолепная резная Афонская артосная панагия представляет следующую сложную тему: посреди изображен престол, покрытый индитием, на престоле возлежит Младенец, и на груди Его положено Евангелие. Надпись сверху по-гречески гласит: «Агнец Божий – Святой жертвенник». Выше киворий, с подвешенною под ним лампадою, по сторонам престола изображен дважды Христос «Великий Архиерей“ (без митры) в саккосе, омофоре, со свитком в левой руке, благословляющий. Затем изображены: ангел, держащий над собою развернутую плащаницу и облаченный в диаконские ризы; ангел с большою чашею; ангел в священнических ризах, держащий окутанный воздухом потир; ангел, держащий круглый хлеб, отмеченный крестом; ангел, в епископском облачении, с потиром; ангел-диакон с дискосом; далее ангелы с рипидами, свечами, кадилами и ковчежцами.

114. Икона «Святой Литургии», письма Николая Критянина, XVII века, в Порфириевском собрании Киевской Дух. Академии.

Икона «Святой Литургии» (рис. 114) письма иконописца Николая Критянина, XVII столетия, приобретенная архимандритом Порфирием на Афоне, от иконописцев «иоасафеев“ (по имени иконописца Иоасафа, писавшего на Афоне в XVIII столетии) и ныне находящаяся в иконном собрании Киевской Духовной Академии, написана на текст: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Ангелы и архангелы, в различных облачениях, по чинам, несут и сопровождают плащаницу в облаках, свиваясь кольцом и приближаясь к престолу, утвержденному в небе на облаках; на престоле восседают Бог Отец Бог Сын и посреди них Святой Дух в виде голубя. Бог Сын в образе «Великого Архиерея» и в епископских облачениях принимает потир. Внизу иконы изображены коленопреклоненные муж и жена. Подобные же, но более строгие, в иконописном отношении, композиции находятся в куполе Хиландарскаго собора, представляющем литургийный выход с дарами; в лавре Святого Афанасия, по обе стороны алтаря соборного храма и в Никольском приделе того же храма; в восточном углублении алтаря в Кутлумуше, также Ивере, Иверской часовне Богоматери Вратарницы и др.

115. Прорись иконы «Величит душа моя Господа» (левая, перевернутая).

От 1537 года имеется в параклисе Иоанна Богослова в Ватопедской келье св. Прокопия, в средней алтарной нише, изображение Христа «Великого Архиерея», по грудь, с Евангелием в левой руке, на коем читается по-гречески: «Аз есмь хлеб», и благословляющим именословно. Ниже Спасителя представлены Иоан н Златоуст и Василий Великий и позади них херувим.

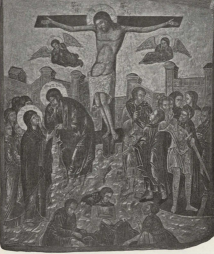

116. Икона Распятия Господня, с Афонской горы, из кельи патриарха иеремии, жившего на покое, в 1550 г., в св. Троице-Сергиевой Лавре.

Большая икона символико-литургического содержания, написанная на слова: «Да молчит всякая плоть» (вышиною 51, шириною 35 вершка), изображенная в фототипической таблице 33, помещается в иконостасе северной стороны Покровского храма на Рогожном кладбище, в Москве. Икона есть прекрасное произведение московской иконописи XVII века, к сожалению, поновленное в последнее время. Слева, в разверстых небесах, представлен Бог Отец, ниспосылающий Святого Духа. Ниже, в пределах церковной ограды, изображено литургическое шествие, Великий Выход, предшествуемый «ликами ангельскими и всеми началами и властьми, многоочитыми херувимами и шестокрылыми серафимами», окружающими храм, к престолу которого идет шествие. Святитель несет над головою своею приподнятый потир, покрытый воздухом, с изображением лежащего Младенца. Вверху надпись: «Царь бо Царствующих, Христос Бог наш приходит заклатися и датися в снедь верным». Внизу лики апостолов, пророков, святителей, преподобных и пр. И пр. За престолом стоят в ожидании шествия три святителя.

Известный в позднейшей русской иконописи образ «Св. Василия Великого Литургия» представляет в нижнем поясе Св. Василия Великого, в крещатой фелони и омофоре, предстоящего среди группы апостолов, впереди которых видны Петр и Павел, и многочисленных мужей апостольских. По сторонам два храма отверстые, и перед ними два престола с святыми хлебами и чашею, а за престолами стоят облаченные в саккосы Св. Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. В верхнем поясе, в облаках сверху изображен Господь Саваоф с земною сферою в руке, в звездообразном сиянии вокруг головы. Ниже шесть кругов с чинами ангельскими – в кругах разноцветных, а в средине, в кругу, внутри очевидного облака, Младенец Отрок, без одежд, по надписи Иисус Христос, среди херувимов, держит развернутую хартию, на которой написано: «Единородный Сын, Слово Божие»

Образ Младенца Иисус а Христа, лежащего в потире, покрытом звездицею, среди двух ангелов, опахивающих, помавающих рипидами, с Господом Саваофом наверху и Св. Духом в образе голубя, нисходящим на чашу, помещается в XVI и XVII веках на шитых воздухах.

иконографическая тема Софии Премудрости Божией возникла в христианском искусстве уже в древнейшую его эпоху, когда христианская религия, ставши государственной в Римской империи и верою высших и образованных сословий, приняла в себя, в трудах великих Отцов Церкви IV и V столетий цвет эллинской мудрости. Храмы, построенные во имя Св. Софии, отвечали той же идее, развитой затем в иконографическую тему. Так, аллегорическое изображение Софии в виде ангела Господня найдено было во фресковом изображении на стенах катакомб в Александрии, в образе крылатого ангела с надписью на греческом языке: «София Иисус Христос“. Подобное изображение ангела, в связи с изображением юного Эммануила, Отрока Учителя Иерусалимского храма, «Предвечного Слова», появилось затем в иконографии византийского искусства, начиная с X столетия. Так, в Лицевой Толковой Псалтири образ Софии «Премудрости Божией» изображается в виде ангела, поддерживающего обеими поднятыми руками балку четырехугольного портика, к словам: «Премудрость созда себе дом» (Притч. 11:1). Иконографическое отождествление «Божией Премудрости» с Богом Словом сделано на основании Евангельских отождествлений (Лк.11:49; Мф.23:34 и 1Кор.1:24,30: «из него же вы есте о Христе Иисусе , иже бысть нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление», и Сир.1:4). Образ Софии «Премудрости Божией» в виде ангела совпадает также с символическим образом «Ангела Великого Совета». На эмалевом медальоне оклада Евангелия, в публичной библиотеке Сиены в Италии, изображение ангела надписано «София». Подобное же изображение находится в лицевых рукописях Иоан н а Лествичника и во фресках южной Италии византийского происхождения. София «Премудрость Божия» является в старой Руси, в виде двух образцов: северного или Новгородского и Киевского или юго-западного. Новгородский перевод представлен древнею иконою Новгородского Софийского собора, Киевский – иконою Киево-Софийского собора, относящеюся ко временам Петра Могилы. По Новгородскому переводу «Софии», изображается крылатый ангел, сидящий на золотом престоле, поддерживаемом семью столбами. Ангел весь огневиден: и лик и ризы и крылья, все огненного цвета; в правой руке Он держит крестный посох, в левой – свиток; вокруг Него и под ногами звездное небо и облака, на которых утвержден Его престол. Выше, в огненном круге, Спаситель, благословляющий обеими простертыми руками. По обе стороны Спасителя полоса радуги, с надписью: «Премудрость Божия“. Над Спасителем: «уготованный престол», с Евангелием, и преклоненные пред Ним по обе стороны шесть ангелов. Спасителю предстоят Богоматерь, держащая на груди икону Спасителя, и Иоанн Предтеча с развернутым свитком, на котором читаются известные слова (Мф.3:2): «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное». Замечательное осложненное представление этого древнейшего перевода находится на наружной алтарной стене Московского Успенского собора в большой фреске, к сожалению, в новейшее время переписанной. Предстоящие ангелу Богоматерь и Предтеча изображены здесь крылатыми, причем такое изображение для Иоанна Предтечи является, как известно, довольно обычным, и весьма редким для Богоматери и то лишь в особых иконографических темах (в Ярославской фреске). В сказании о образе Софии «Премудрости Божией» «Премудрость» аллегорически представляется Богоматерью, чему дается обяснение: «Образ Премудрости Божией Софии проявляет собою Пресвятыя Богородицы неизглаголанного девства чистоту. Имать же девство лице девиче огненно и над ушима тороцы и венец царский на главе и над главою имеет Христа и на высоте простерты небеса». Равно в службах Софии Премудрости Божией величаются наравне: «София Преименитая», «Пречестный Храме», «Огнезрачный престол Христа Бога нашего», «Неизреченное Слово Божие», «Непостижимая и всепетая премудрость», «Девственных душа» «сиречь Единородный Сын Слово Божие». Русские иконописные подлинники предлагают двоякое толкование символического перевода Софии. В сборном Строгановском подлиннике толкование дается под заглавием: «О образе Софии Премудрости Божией» писано с местного образа, что в Великом Новгороде: «Церковь Божия София Пречистая Дева Богородица, т. е. девственных душа и неизглаголанного девства чистота, смиренной мудрости истина, имеет над главою Христа. Толк: глава бо мудрости Сын Слово Божие. А что простерты небеса превыспрь Господа – толкование: преклонив небеса, снисшел на землю и вселился в Деву чистую. Любящие девство подобятся Пресвятой Богородице. Она родила Сына, Слово Божие, Господа нашего Иисус а Христа: любящие девство рождают словеса деятельные, т. е. неразумных поучают. Сию возлюбил Иоанн Предтеча и сподобился быть Крестителем Господним; устав девства показал – о Боге жестокое житие. Имеет же девство лицо девичье огненно. Толк: огонь – божество, попаляющее тленные страсти, просвещающее всякую душу чистую. Имеет же над ушами тороки, как бывают у ангелов. Толкование: житие чистое ангельскому равно есть. Тороки же – покоище Святого Духа. – На главе Ея венец царский. Толк: смирение царствует над страстьми. Сан же препоясанием чресл. Толк: образ старейшинства и святительства. – В руке держит скипетр. Толк: царский сан являет. – Крылья же имеет огненные. Толк: высокопаривое пророчество и разум скор являет. В левой же руке своей имеет свиток написан, а в нем написаны недоведомые тайны. Толк: т. е. преданные писания ведать и разуметь; ибо непостижимы божественные действия, ни ангелам, ни человекам. – Одеяние же света престол, на котором сидит. Толк: онаго будущего Света покоище являет. – Утверждена же семью столпами. Толк: седмью дарами Духа что в пророчестве Исайи писано. – Ноги же полагает на камне. Толк: на сем камени созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ю; и еще сказано: «на камени Мя веры утверди».

Икона Святой Софии разнообразится также тем, что, вместо «уготованного престола», на ней изображается Господь Саваоф; далее тем, что предстоящий Софии Иоанн Креститель изображается с медальоном Св. Софии в руках, также тем, что вместо Богоматери изображается Иоанн Богослов, далее вверху помещаются: образ Саваофа, Давида и Соломона, ниже потир, стерегомый ангелами и пр.

Обильное распространение икон Св. Софии, в образе огневидного ангела, по новгородскому переводу в XVI и XVII столетиях, объясняется отчасти и тем, что новгородские архиепископы имели обычай подносить эту икону в благословение русским царям.

Образ юного Эммануила в круглом медальоне также заступал место ангельского образа Св. Софии, как видно из западных мозаик и миниатюр средневековых латинских рукописей, пользовавшихся византийскими оригиналами. Наконец, одна выходная миниатюра XII века представляет Sancta Sofia в образе Спасителя, в крестном нимбе являющегося, по грудь в небесах, с книгою и свитком в протянутых руках.

В виде особой символической темы, разработана икона «Святой Софии Премудрости Божией“ на слова (Притч. 9:1): «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь». Любопытный перевод этой темы дается на 19 литографической таблице. Вверху изображен в круглом медальоне, в лучах Спаситель, благословляющий обеими Подятыми руками, над Ним надпись: «Глава церкви Христос“. Он окружен ликами: пустынников, девственников, преподобных, исповедников, праведников, святителей, пророков, мучеников, апостолов (в обратном порядке сверху вниз). По сторонам круга, с изображением Вседержителя, написано: «Премудрость созда себе храм“. Из-под этого круга исходит Дух Святой в светлом облаке, лучи от которого падают вниз на созданный храм. По сторонам в облаках видны группы преклоняющихся ангелов. Храм имеет вид открытого портика или кивория, с балдахином наверху, подпертого шестью колоннами. На средней седьмой колонне утвержден сверху крест, а на нем изображен Распятый Господь; подножие креста утверждено внутри престола, а на престоле стоит сосуд, в который вливается кровь Христова, истекающая из прободенного Его тела; престол же поставлен на большом каменном и ступенчатом возвышении, представляющем скалу Голгофы. Действительным памятником Распятия Господня был в Иерусалим монументальный крест, утвержденный в натуральной скале Голгофы еще в конце IV или начале V века. Над монументальным крестом, украшенным золотом и драгоценными камнями, была уже в век Константина сооружена драгоценная сень, которая и могла подать повод к символизации, воспроизводящей девятую главу Книги Притчей Соломоновых: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь: закла своя жертвенная и раствори в чаши своей вино, и уготова свою трапезу; посла своя рабы, созывающи с высоким проповеданием на чашу“.

Колоссальные погрудные фигуры Ангела Великого Совета, украшающие собою боковые нефы церквей в Греции, на Афоне, в Метеорах и на Балканском полуострове, в люнетах или нишах полукуполов, вместе с образом Спаса Эммануила, составляют замечательное выражение мысли о посланничестве Сына Божия. Греческий Подлинник предписывает изображать «Ангела Великого Совета» на облаке, несомом ангелами и с раскрытым свитком, и надписью: «Иисус Христос, Ангел Совета», на свитке Эммануила: «Дух Божий на Мне“ и пр.

Псалом 148: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних» и пр. послужил темою как для древних декоративных стенных росписей (в Равенне трапеза или триклиний Урса в связи с изображением потопа, чуда насыщения пятью хлебами и другими поучительно – историческими сценами), так в отдельных мотивах в миниатюрах греческих Псалтирей XI – XII столетия, и позднее в росписях некоторых Ярославских церквей, от XVI –XVII веков. Иконы представляют или Христа на престоле, с Евангелием, или Деисус, окруженный ангелами; ниже чины апостолов, пророков и святителей, посреди холм, на нем животные и звери: лев, конь, тур, зубр, волк, телец, лисица, олень, заяц, полкан, птица-сирин, слон, медведь, баран, змея, василиск, вепреслон, единорог и проч. Поучительность этой темы заключается в прославлении Творца и дел творения, осуждении человеческой греховности в истории грехопадения и изгнания людей из рая и потопа.

Иконы на тему (Пс.150:6): «Всякое дыхание да хвалит Господа» – перешли в русскую иконопись из греческой, в которой появились в позднейшую эпоху, достигнув распространения. На греческих иконах обычно изображается, среди небес, внутри круга, опоясанного серафимами, Спаситель, сидящий на радуге, благословляя и держа раскрытый свиток. По сторонам Его солнце и луна, лики: пророческий, апостольский, преподобных, святых мужей и жен, а внизу гора скалистая, населенная животными, зверями, птицами, гадами и даже эмблематическими дивами, аспидами и пр. Литографическая таблица № 82 представляет русский список греческого перевода, осложненный в изображении Вседержителя, окружающих Его ликов, но значительно сокращенный в изображении зверей, взамен которых представлен ряд людей, павших ниц пред образом Вседержителя.

«Соборы Безплотных Сил», «Соборы Архангелов», как изображения «Славы Господней» и центральные символы икон, развились в греческой иконописи XV –XVI веков в икону и стали обычны в стенных росписях и в иконописи на дереве. Средоточием «Собора» служит образ Спаса

Эммануила – Отрока или Младенца, предносимый Арх. Михаилом и Гавриилом, за которыми виден ангельский сонм; образ Спаса имеет вид круглого щита или медальона с погрудным изображением Младенца или же в форме звезды, иногда о двенадцати лучах. В иных иконах надписанные буквы называют архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, представляющих троичную власть небес: воинскую, гражданскую и церковную; Рафаил в облачении церковном стоит посреди первых двух.

Икона Символа Веры соединила в себе ряд отдельных икон, сначала на одной доске большого размера, затем меньшого, доводя до величины обыкновенной моленной иконы (смотри литографические прописи 1 и 2 и фототипическую таблицу 35). Отдельные иконы сочетаваются в порядке событий, приводимых в Символе и пересчитываются в сборных подлинниках: Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым: – «Наверху в облаках Господь Саваоф, перед Ним стоят Адам и Ева, а на земле море и рыбы, и дерева, и трава; звери и скоты, и птицы по воздуху, а по сторонам – облака, луна, солнце и звезды». И во Единого Господа Иисус а Христа, Сына Божия, Единородного и проч.: – Преображение Господне. Нас ради человек: – Благовещение Богородицы. И Марии Девы вочеловечшагося – Рождество Христово, и волхвы идут на поклонение. Распятаго за ны: – Распятие Господне. А по сторонам Снятие со креста и Положение во гроб. Внизу же у креста город; а под крестом Адамова голова и два сосуда; по сторонам Богородица и Иоанн Богослов. И Воскресшаго – Воскресение Христово. Восшедшаго на небеса – Вознесение Христово. И паки Грядущаго со славою судити: – Спаситель на облаках благословляет обеими руками. По сторонам Богородица и Иоанн Предтеча. За ними апостолы, пророки, праотцы и все святые мученики. Под ними два ангела с трубами; а в облаках души праведных. А ниже ангел стоит. На земле стоят многие народы, нагие, плачут и кричат. И в Духа Святаго: – Сошествие Святаго Духа. И во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь: – Церковь о пяти верхах, а в ней апостол Петр с Евангелием в руке. Перед ним народ: мужи, жены и дети. На правой стороне от Петра Иоанн Богослов с чашею в руке, из чаши подает народам; а народы всяким подобием: стары и молоды и сидят и просят. Около церкви колокольня и палаты. Позади город». Чаю Воскресения мертвых: – Посреди Исайя пророк, а над ним Саваоф; по углам всякие животные отдают тела человеческие, а по земле восстают мертвые». И жизни будущаго века. Аминь. – «Город на четыре угла; на нем восемь башен; в воротах у башен стоят ангелы; по сторонам города земля и гора. А на стороне, против стены, стоят два пророка стары, перед ними по ангелу стоят и указывают в город. А внутри, среди города Спаситель со крестом в сиянии, благословляет. Над Ним Дух Святой; по сторонам Богородица и Иоанн Предтеча, а за ними двенадцать апостолов и святые все припали к Спасителю. А ниже земля и святые пониже, а город повыше». Многие из тем разнообразятся в изображении «Славы Господней», окруженной девятью ангельскими чинами, а также в иносказательном представлении догматов: Божеского Единства и Троичности, Единосущности Отцу и пр. И пр., как то можно видеть на приведенных таблицах.

Изображение Ветхозаветной Троицы возместило в русской иконографии западные попытки изображения Святой Троицы, неизобразимой по существу. В западной религиозной живописи искони существовали изображения Бога Отца. Однако, «Богоявление» изображалось только благословляющею десницею (или держащею венец), в небе и окруженною нимбом (также в крещатом). Христианская церковь непрестанно помнила завет не изображать Бога в Его Божественном существе и при самом утверждении положила не представлять Бога Отца иначе, как в виде краткой эмблемы – десницы. Согласно же слову Самого Иисус а Христа (Ин.12:45, 14:9): «Видяй Мя видит Пославшаго Мя»; «видевый Мене виде Отца», византийское искусство представляло Господа Вседержителя в историческом образе Сына, а потому даже при творении, грехопадении и пр. Иисус Христос является образом Творца, как Бог Слово, коим создан был свет, по Быт.1:3 и по Никейскому символу: «им же вся быша». Но в западном искусстве возникли на этой богословской основе новшества уже в XIV столетии: в Ветхом Завете образ мощного старца стал представлять собою Бога. Св. Иоанн Дамаскин, будучи иконопочитателем, воспрещает изображать природу божества, ибо никто ее не видел, и по Слову Бога Моисею (Исх.33:20), и по словам Моисея евреям (Втор.4:12). Но, отпадая от основного обычая католическое искусство уже в XIV веке придает образу Бога Отца пожилой возраст, затем, изображая всю Троицу в постепенности возрастов: старца – Отца, взрослого мужа – Сына и юноши – Св. Духа. Так начиналась в западном искусстве эпоха реализма религиозных типов. Знаменитым художникам Микеланжело и Рафаэлю принадлежит заслуга выработки величавого образа «Ветхого Денми“, с ясным и покойным взором, мощного и глубокого духом, но этот художественный образ воплощал единственно идеал ветхозаветного пророка.

Изображения Троицы в условных эмблемах начались уже в IV–V столетии: так Павлин Милостивый, епископ Нолы, описывает мозаическое изображение Троицы: «Блистает Троица дивным таинством: Христос стоит в виде агнца, Глас Отца гремит в небесах и нисходит в образе Голубя Св. Дух. Венец окружает светлым кругом крест, венец голубей изображающий апостолов». Изображение Спасителя в образе агнца воспрещено восемьдесят восьмым правилом Ѵи Вселенского Собора. Эмблемы Троицы находим в церкви Св. Космы и Дамиана в Риме от 530 г., в нескольких Римских храмах VIII и IX столетий. В XII веке возобладало на западе представление Троицы в образе трех мужей.

Слава Господня представляется иконографически или в форме особого знака (атрибута) на образе Спасителя, или особой сцены. Обычным атрибутом Спасителя служит крестный нимб, в отличие от нимба обыкновенного, служащего общим знаком святости. Нимб или «сияние» есть образ облака, осиявшего земное тело или главу, в знак небесного благоволения, почившего на ней. Светлое облако окружает ореолом или фигуру Спасителя (по-гречески называемое νϵφϵλη – облако, по-латыни aureola – пар, облако), в сцене Воскресения Господня ( или Сошествия во ад), и имеет овальную миндалевидную форму (mandorla) или в виде круга с лучами, как в Преображении по византийскому типу. Нимбы, сияния и ореолы наводятся золотом и окружаются красною каймою, имея вообще форму круга. Треугольный нимб Господа Саваофа введен в русскую иконографию в позднейшее время (иногда в виде двух сомкнутых треугольников); звездообразные ореолы с шестью или восемью лучами (вокруг «Неопалимой Купины» и «Славы Господней» и проч.) перешли в «Собор Архангелов» из греко-восточной иконописи в период XIV–XV столетий. На рукавах перекрестья в нимбе Спасителя вписывают начальные буквы имени Господнего: ὀ ὡν «Сый» по слову Господа Моисею в неопалимой купине: «Аз есмь Сый». Греческий иконописный подлинник (Ерминия) требует размещать три буквы имени в следующем порядке: ỏ на правой стороне фигуры Спасителя (на левой от зрителя), ὡ наверху и ν на левой стороне Спасителя (на правой от зрителя), следовательно, в порядке обычного чтения, идя слева и по кругу.

Важною в византийской иконографии является эмблема «Уготованного Престола» – по-гречески έτοφἀớỉa τοΰ ϑρόνού. Происхождение эмблемы кроется в обычае древних церквей греческого Востока выставлять по праздникам и во время соборов, приготовленные церковью, престолы с книгою Св. Евангелия на них, а в Иерусалиме – с орудиями Страстей Господних и Св. Крестом. Самое наименование заимствовано из Еф.6:15, приглашающего к «уготована благовествования мира», и Пс.9:8,38, Пс.64:9 и 88:14, которые воспевают Господа, «уготовавшего на суд престол свой ». На Ефеском соборе, по словам Св. Кирилла Александрийского, Сам Спаситель являлся Главою собрания, ибо посреди собора было положено Св. Евангелие на особо воздвигнутом для того троне. Таким образом эмблема «Уготованного Престола» была равно образом Самого Спасителя, Судии мира и Его Второго Пришествия, или Страшного Суда Христова, Его знамением, которое явится на небе перед явлением Сына человеческого (Мф.24:30) и равно образом церкви небесной, утвержденной по Вознесении Спасителем. Вот почему эмблема уготованного престола является одинаково на многих изображениях Страшного Суда, а также в средине иконных композиций, как средоточие «Церковного Чина». По сторонам престола изображаются два архангела, Богоматерь и Иоанн Предтеча, а по боковым коймам икон апостолы и святители (см. табл. 12, икона Распятия византийского письма XII века).