Часть III. Реликвии Европы

I. Святыни Италии

Священный Рим

Московский пролог

«Москва, и град Петров, и Константинов град – вот Царства Русского заветные столицы». Так начинает Тютчев изложение мистической Русской Географии – с определения трех ее центров.

Москва в этом контексте не требует комментария. Вторая из «заветных столиц» названа «градом Петровым». На первый взгляд, речь идет о Петербурге (вспомним пушкинское: «Красуйся град Петров») – но Тютчев имеет в виду Рим. Да, да, тот самый, над Тибром – «древний Рим», «вечный город». «Градом Петра» он назван потому, что в нем находится престол святого апостола Петра (преемниками которого считаются римские папы), лежат его мощи, а главное, пребывает таинственная «власть ключей».

Кстати, Санкт-Петербург назван именем святого Петра с тем же историческим прицелом на translatio imperii, перенос на Россию всемирно-исторического достоинства имперского Рима. Именно основатель Петрограда назвал себя, как известно, впервые Русским Императором. Главный собор города называется по-православному – Петропавловским, но весь архитектурный колорит новой столицы определялся ориентацией на Рим. На Италию.

...Итак, вторая столица – Рим. Третья – «Константинов град» – Константинополь, нынешний Стамбул. Но почему же Рим и Стамбул названы наряду с Москвой русскими столицами.

Три «заветных столицы» – это три Рима. Старый, исторический, – над Тибром. Новый, на Босфоре, – Nеа Roma, Царьград. Третий, на Руси, – Москва.

Кажется, впервые мы встречаем эту триаду ровно полтысячи лет назад. В 1492 г., когда исполнилась, по церковному счету, «седьмая тысяча пет», на пороге «восьмой», в русской «Пасхалии» прозвучало довольно неуклюже выраженное заявление – о «нового царя Константина (Ивана III, государя всея Руси – Н.Л.) новом Константино-граде Москве». Несколько десятилетий спустя в «Послании зело полезном о планетах» старца Филофея «новый Константино-град» будет прямо назван Третьим Римом. В одном из вариантов формула псковского инока читается так: «все христианские (= православные – Н.Л.) царства пришли к концу и сошлись в единое царство Российского Государства. По пророческим книгам, Держава Московского государя и всея Великой Руси – это и есть Ромейское (= Римское) царство, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть».

К сказанному примечание: «Много раз поминает Рим в своих посланиях апостол Павел, и толкуется это так: Рим – весь мир».

Идея Третьего Рима являлась стержневой для русской историософии. Неизбежность и неотменность этой мифологемы определяется тем, что она дает единственную и наиболее глубоко обоснованную религиозную санкцию Вечной Империи, которая «не может умереть» – только передать эстафету. В одном из писаний Филофея эта мысль сформирована так: «Римское царство никак не может быть разрушено, ибо в римскую власть вписался Христос».

Автор имел в виду свидетельство Евангелия о том, что Христос родился в царствование первою римскою императора Августа и был «вписан» при нем в римское подданство (перепись в Вифлееме). Святые отцы, действительно, подчеркивали связь этих двух эпохальных событий: Рождество Христово как бы «санкционирует», сообщает сакральный смысл сформировавшейся к этому же времени Империи. И наоборот, Рим, от самого основания, от Ромула и его волчицы, для того лишь, прежде всего, и нужен был Божьему Промыслу, чтобы, обняв собой мир («Рим – весь мир»), делать всемирным рождение Богочеловека. Эстафета империи потому и возможна, что живо и бессмертно само существо власти, можно даже сказать, «таинство власти», связывающее недоведомым – но глубинно благословенным – образом Капитолийскую Волчицу с Двуглавым Орлом Кремля.

Христос не только «вписался в Римскую власть», по простодушному изречению Филофея. Он вписался в Историю. А поскольку глубинный смысл и содержание истории – Империя, Он вписался в Империю. В ней живет своя тайна – отличная от той, что одушевляет Церковь, но столь же священная, ведущая мир – своими особыми, волчиными и орлиными путями – к тому же Царствию Божию. И как благодать таинства церковного не зависит и не оскудевает от личного недостоинства преподающих его священников, так и «благословение царства» не зависит от личности царя, императора – людей слабых, безвольных, грешных...

Собор Святого Петра

Сердцем христианского Рима является собор святого Петра. Самая большая базилика не только в Риме, но и в мире, стоит на месте древнего языческого кладбища, располагавшегося по северной стороне, вдоль огромного цирка Калигулы и Нерона. По преданию, именно в этом цирке в дни нероновского гонения пытали, жгли, скармливали голодным зверям христиан; здесь был распят 29 июня 67 г. святой апостол Петр.

Остатки кладбища, на котором римские христиане погребли его святые останки, сохранились до наших дней в подземельях собора. Первый из преемников святого Петра на римской епископской кафедре, папа Анаклет (76–88 гг.) построил над его гробницей небольшую часовню, ставшую объектом поклонения и паломничества первых христиан. Два с половиной века спустя, когда вера Христова стала государственной религией Римской империи, равноапостольный Константин повелел воздвигнуть над старым кладбищем и частью цирка огромную базилику – с главным алтарем над местом погребения апостола. Император собственноручно начал рыть котлован для церкви, наполнив землей первые двенадцать корзин – по числу апостолов.

Строительство продолжалось пять лет. В 329 г. святой Сильвестр, папа римский, освятил базилику.

Ее богатейший интерьер, украшенный золотом, мрамором, разноцветными мозаиками и драгоценными камнями, неоднократно становился предметом вожделений в период варварских нашествий. Готы Алариха (410 г.) и вандалы Гензериха (455 г.), арабы (846 г.) и викинги (1084 г.) – все приложили руку к расточению церковного достояния.

К началу XVI века древняя базилика пришла в ветхость. Ее разобрали, и 18 апреля 1506 г. папа Юлий II делла Ровере заложил первый камень нового храма. Знаменитому архитектору Браманте, автору проекта, папа приказал «думать только о том, чтобы создать самый прекрасный собор на свете и не заботиться о расходах». По плану церковь должна была иметь форму греческого равноконечного креста с огромным куполом, символизирующим величие христианской веры. После смерти Браманте (1514 г.) строительство продолжали величайшие мастера Италии: Рафаэлю принадлежит идея планировки храма в виде латинского удлиненного креста. Микеланджело спроектировал купол, задавшись целью превзойти купол Пантеона, завершил его замысел Якопо делла Порта, Карло Мадерно выстроил в 1612 г. величественный фасад, Джан-Лоренцо Бернини воздвиг знаменитую колоннаду, придав совершенный архитектурный вид площади перед собором.

Собор святого Петра. Вид с Ватиканского холма

«Если вы, – как шутил Стендаль, – будете столь несчастны, что захотите знать размеры собора святого Петра, я скажу вам, что...» – что высота купола 137 м, пролет его – 42 м, фасад, выходящий на площадь, имеет 114 м в ширину и 45 м высоты. В самом центре фасада находится «Лоджия благословений» – балкон, с которого папа благословляет верующих в праздники Пасхи и Рождества Христова. Колоннада Бернини, двумя полуовалами охватывающая площадь, состоит из 284 колонн, а балюстрада над нею увенчана 140 статуями святых.

Из пяти дверей, ведущих в собор, крайние справа именуются «Святые Врата». Их открывают лишь в «святые» (раз в четверть века) и в «юбилейные годы». Первым юбилейным был провозглашен 1300 год, юбилейным объявлен также 2000-й. Центральные бронзовые двери, сохранившиеся от старой базилики, называются «вратами Филарета», по имени флорентийского мастера, отлившего их в 1455 г. На шести барельефах изображены благословляющий Вседержитель, Богородица, первоверховные апостолы Петр и Павел и сцены мученической кончины каждого из них.

...Центральный неф собора – один из самых величественных в мире. Его длина 187 м, а высота 46 м. Большим порфировым кругом обозначено на полу место, где в Рождественскую ночь 800 г. Карл Великий был увенчан императорской короной.

В центре собора – алтарь, осененный огромным киворием на четырех витых колоннах, работы Бернини. Интересно, что это была первая работа в базилике двадцатишестилетнего мастера. Витые колонны в архитектуре называются Соломоновыми. По преданию, одна из таких колонн, использованная при строительстве первоначальной базилики Константина, была привезена, в качестве трофея Тита, из Иерусалима. Увенчивающий сень крест на подкрестном яблоке вознесен на высоте 29 м. Киворий является самым крупным в мире произведением, изваянным из бронзы.

Перед алтарем – полукруглый проем с двухмаршевой лестницей, ведущей к мощам святого апостола Петра, почиющим в небольшой, богато убранной нише точно под главным престолом. Здесь находится лишь часть мощей: честные главы Петра и Павла хранятся в папском соборе Сан Джованни ин Латерано. Полукруглый проем перед центральным алтарем, с приделом мощей внизу, называют «конфессионе», что означает «исповедание». В прошлом веке архитекторы устроили такие «конфессионе» и в других храмах, непосредственно связанных с почитанием мощей святых мучеников. В Ватиканском соборе «конфессионе» имеет и прямой богословский смысл. На камне Петрова исповедания («Ты еси Христос, Сын Бога Живого») воздвиг Господь свою Церковь.

Мощи святого апостола Петра

Есть в соборе немало других святынь, равно почитаемых как католиками, так и православными. У подножия четырех мощных столпов, несущих на себе купол, устроены ниши, в каждой из которых стоят статуи святых: Вероники, отершей платом лик Божественного Страдальца. Елены, с обретенным ею Крестом, Лонгина Сотника – с копьем, пронзившим ребра Спасителя, и апостола Андрея Первозванного – с крестом, на котором он был распят. В капеллах над нишами хранятся реликвии, связанные с этими святыми. В дни Страстной Седмицы их выносят на поклонение верующим. В апсиде (она в католическом храме оказывается не на востоке, как у нас, а на западе) находится придел Петровой кафедры, с которой, по преданию, апостол поучал верующих. Это старинный стул, облицованный слоновой костью и помещенный внутри большой бронзовой кафедры, окруженной статуями четырех святых отцов, восточных и западных, Афанасия Великого и Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и блаженного Августина.

Правая ветвь трансепта известна как придел святых Прокесса и Мартиниана – стражей Мамертинской темницы в Риме, в которой содержался святой Петр. Увидев совершаемые апостолом чудеса, стражники уверовали во Христа и приняли мученическую смерть. Внутри престола находится порфировая гробница, в которой почиют их мощи. Престол справа (в том же трансепте) посвящен славянскому святому – мученику Вячеславу, князю Чешскому. В соборе хранятся также мощи преподобной Петрониллы, ученицы и родственницы апостола Петра. Придел Петрониллы находится справа от придела кафедры Петровой.

В левой ветви трансепта (он освящен во имя праведного Иосифа Обручника), в древнем саркофаге внутри престола хранятся мощи апостолов Симона Кананита и Иуды-Фаддея, брата Господня. Запрестольная мозаичная икона изображает распятие апостола Петра «стремглав» (вниз головой).

В соборе находится множество святых реликвий и бесценных памятников церковного искусства – в том числе Пьета Микеланджело – самое выдающееся из распространенных в западном искусстве скульптурных изображений Богоматери, держащей на коленях снятого с креста Сына. После гробницы апостола Петра капелла с Пьетой – самое чтимое место в соборе.

Трудно исчислить в кратком обзоре все святыни, содержащиеся в главном храме католического мира. Православный паломник обретает здесь возможность прикоснуться к той части наследия Неразделенной Церкви, которую мы по праву можем назвать Православным Римом.

13 декабря 1846 г, в храме святого Петра молился Государь Император Николай I. «Памятно то всеобщее душевное волнение, – писал Ф.И. Тютчев, – с каким было встречено появление православного императора, возвратившегося в Рим после стольких веков отсутствия; памятен электрический трепет, пробежавший по толпе, когда он подошел помолиться у гроба апостола. Это волнение было законно. Коленопреклоненный царь был не один. Вся Россия была там, склоняя колена с ним вместе».

Рим апостольского времени

На семи холмах имперского Рима сохранилось немало мест, непосредственно связанных с жизнью и деятельностью святых первоверховных апостолов Петра и Павла и их учеников.

Прежде всего, указывают два различных места, связываемых с распятием апостола Петра. Одни из источников, как мы видели, помещает событие на Ватиканском холме, там, где в соборе святого Петра почиют мощи апостола. По другой версии, Петр был распят на Яникуле, в той его части, что называется Монторио («Золотая гора»). На этом месте в 1502 г. архитектор Браманте воздвиг небольшую ротонду, именуемую Темпьето (т.е. маленький храм). В крипте ротонды показывают отверстие, в котором, по преданию, был утвержден крест.

С древнего времени почиталось также и место усекновения главы святого апостола Павла. Церковь Сан Паоло алле Тре Фонтане («на трех фонтанах») была построена этом месте в VI веке по приказу византийского полководца Нарсеса, освободившего Рим от готов, и реконструирована архитектором Делла Порта в начале XVII века.

За несколько дней до кончины святой апостол писал своему ученику Тимофею: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало: подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Праведный Судия в день оный» (2Тим.4:6–8). В последние дни своей земной жизни оба первоверховных апостола содержались в Мамертинской темнице. Оттуда, в один день, их повели на казнь. За городскими воротами, которые называются теперь Павловыми (Порта Сан Паоло) их разлучили: Петра повели на распятие, а апостола Павла, как римского гражданина, повели в район, называвшийся «Сальвийские воды», – для усечения мечом. Когда пришел его час, он сам склонил голову под меч палача.

И там, где покатившаяся голова трижды ударилась о землю, забили три источника святой воды.

От них церковь и получила свое название. Над каждым из них, вдоль правой стены храма, сооружен престол с барельефным изображением главы апостола, причем каждый раз для изваяния используется все более бледный мрамор. Между ними стоит небольшой столп, на котором совершилось усекновение главы апостола.

«Я люблю Рим, – пишет святой Иоанн Златоуст. – Хотя можно хвалить в нем многое – его величие, древность, красоту, богатство, воинскую славу, но, оставив все это, я прославляю его за то, что Павел при жизни своей писал к римлянам, любил их, беседовал с ними лично и жизнь свою кончил в Риме. И город этим знаменит более, чем всем прочим. Подобно великому и могучему телу, Рим имеет два светлых ока – мощи святых апостолов. Не так блистательно небо, когда солнце разливает лучи свои, как город римлян, одаряющий все концы Вселенной этими двумя светилами. Оттуда будет восхищен Павел, оттуда Петр. Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище представит Рим, когда Павел и Петр восстанут там из своих гробов и будут восхищены во сретение Христа. Потому я и удивляюсь Риму – и не множеству золота, не колоннам, но этим столпам Церкви».

Рядом стоит другая церковь – Санта Мария Скала Чели (Лестница Небесная). Она построена в XVI веке на месте древней часовни, где в эпоху Диоклетиановых гонений были преданы смерти римский трибун Зенон и тысяча его воинов. В крипте находится камера, где провел недолгие часы перед казнью апостол Павел. Обе церкви стоят в тихой эвкалиптовой роще, насажденной иноками для осушения болота и избавления от малярии.

В двух километрах за Остийскими воротами находится базилика Сан Паоло фуори ле Мура (за городскими стенами). Здесь, на находившемся вне городской черты древнем кладбище, благочестивая римская матрона Люцина (память ее совершается 7 июня) похоронила честные останки апостола Павла. Равноапостольный Константин воздвиг над его гробницей базилику, расширенную в 386 г. императором Феодосием Великим и законченную его сыном Гонорием. До возведения большого Ватиканского собора в XVI в. эта базилика оставалась самой большой в Риме.

Базилика Сан Паоло фуори ле Мура. Мощи святого апостола Павла

...В ночь на 16 июля 1823 г. а храме вспыхнул пожар. Как писал Стендаль в своей книге «Прогулки по Риму», из всех базилик не было более величественной и более христианской вплоть до рокового пожара. Теперь же нет ничего прекраснее, живописнее и печальнее ужасного разрушения, причиненного огнем. В последние двадцать лет до пожара я видел Сан Паоло таким, каким не смогут его больше сделать богатства всех королей мира. Век бюджетов и свободы не может быть веком изящных искусств. Прежде, входя в Сан Паоло, вы чувствовали себя словно среди леса великолепных колонн, их было сто тридцать две, все античные. Четыре ряда колонн разделяли церковь на пять нефов. Из сорока колонн среднего нефа 24 коринфского ордера, сделанные из цельного куска фиолетового мрамора, были взяты из мавзолея Адриана (ныне крепости святого Ангела). Отсутствие потолка напоминало первые века церкви и придавало Сан Паоло типично христианский вид, т.е. вид суровости и скорби. При входе в церковь взор поражала большая мозаика 440 г. позади алтаря; она словно служила надписью ко всему окружающему и давала название чувству, волновавшему душу. Колоссальные размеры апостолов Петра и Павла и двадцати четырех апокалиптических старцев, окружающих Иисуса Христа, словно говорили: «ужас и ад вечный».

Описав грустную картину гибели памятника, писатель делал вывод: «Через сто или двести лет бесплодных усилий придется отказаться от проекта вновь отстроить эту церковь».

Она была отстроена довольно скоро – в 1833–1854 гг. Почти весь христианский мир участвовал в сборе средств на ее воссоздании. Боковые алтари в трансепте сделаны из малахита и ляпис-лазури, пожертвованных русским императором Николаем I. Шесть алавастровых колонн контрфасада подарены в 1840 г. правителем Египта Мохаммедом Али.

Современная базилика, с ее грандиозными размерами (120 x 60 м) и пятью восстановленными нефами (правда, колонн теперь только 80), по-прежнему оставляет одно из самых сильных впечатлений в Вечном Городе. Отреставрирована и описанная Стендалем древняя византийская мозаика. В проеме триумфальной арки, осененный готическим киворием на четырех порфировых колоннах, расположен алтарь, под ним в крипте, архитектурно напоминающей конфессионе собора святого Петра, лежат мощи апостола Павла.

Освящение восстановленной базилики состоялось 10 декабря 1854 г. Папа Пии IX приурочил к торжествам, собравшим 140 католических епископов, провозглашение нового догмата о Непорочном Зачатии (имеется в виду Зачатие Анной Пресвятой Богородицы) – догмата, противоречащего древнему православному пониманию, которое не выделяет искусственно Деву Марию из чреды дочерей Евы.

Скажем кратко о некоторых других «петропавловских» достопримечательностях Рима. На Римском Форуме, близ Колизея, стоит церковь Санта Мария Нуова, построенная в IX веке папой Николаем I и перестроенная в XIII веке, более известная под именем Санта Франческа Романа, по имени католической святой. В этом храме, по правой стороне, неподалеку от главного престола, вмурован в стену камень с отчетливым отпечатком человеческих колен. Латинская надпись гласит: «На сем камне преклонил колени святой апостол Петр в то время, когда демоны возносили на воздух Симона Волхва».

Симон Волхв (или Маг) – тот самый, который лицемерно принял крещение и хотел за деньги получить от апостолов благодать священства. (По его имени всякое поставление на мзде называется в церкви симонией). Получив отказ, Симон продолжил свои оккультистские опыты и приехал в Рим, обольстив своими тайными силами множество людей. В горделивом ослеплении он бросил вызов апостолу Петру, обещая при всем народе вознестись на небо. Поднявшись на одно из высоких общественных зданий, маг обратился к пароду с заявлением, что, так как верующие следуют не за ним, а за Петром, он, Симон, вознесется «к отцу своему» и ниспошлет на город великие казни. Он действительно всплеснул руками и, поддерживаемый бесами, взлетел. Святой Петр, преклонив колени, громко, во всеуслышание, молился: «Господи Иисусе Христе! Обличи прелесть волхва сего, дабы не соблазнились верующие!» А потом воззвал к бесам: «Повелеваю именем Бога моего: оставьте его там, где он находится теперь». И тотчас бесы, повинуясь прещению апостола, покинули Симона в воздухе, маг рухнул на землю и разбился.

Камень, на котором молился Петр, и является главной святыней храма.

... Неподалеку от площади Венеции, на углу улиц Корсо Умберто и Виа Лата, находится церковь Божией Матери «на широкой дороге». В крипте, куда можно спуститься из церковного притвора, устроена церковь на месте, где находился, по преданию, дом, в котором святой апостол Павел жил под стражей во время первого двухлетнего римского заточения. В тот период, как сказано в «Деяниях Апостольских», «жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян.28:30–31). Благовестие его достигло и императорского дворца, так что были царедворцы и родственники Нерона, обратившиеся в христианство. В заключительных стихах «Послания к Филиппийцам» апостол писал: «Приветствуют вас находящиеся со мною братия. Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома» (Флп.4:21–22).

Очевидно, дом, в котором жил апостол, принадлежал воину, назначенному стеречь Павла впредь до вызова на суд кесаря. Здесь провел с ним некоторое время Евангелист Лука, которого Павел именует «врачем возлюбленным», и любимый ученик его апостол Тимофей; он, по словам святого Павла, «как сын отцу служил ему в благовествовании» (Флп.2:22). Здесь апостол Павел «родил в узах своих» (т.е. крестил) раба Онисима, бежавшего от своего господина Филимона и возвращенного апостолом хозяину «не как уже раба, но выше раба – как брата возлюбленного» (Фил.1:10–19).

При спуске в крипту, на площадке лестницы имеется фреска с латинской цитатой из «Деяний»: «Когда пришли мы в Рим, то Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его» (Деян.28:16). В крипте показывают чудесно изведенный апостолом Павлом источник воды, в котором он крестил обращавшихся по его проповеди в христианство, а также небольшую колонну, к которой апостол был прикован, с латинской надписью: «Для слова Божия нет уз» (2Тим.2:9). В верхней церкви хранится древняя чудотворная икона Божией матери, написанная, по преданию, апостолом и евангелистом Лукой.

В церкви святого апостола Павла в районе, именуемом Регола (Сан Паоло алла Регола), сохранилась комната, в которой жил и тайно проповедовал апостол во время второго своего пребывания в Риме (66–67 гг.) – после того как возвратился из благовестнического путешествия в Испанию. Здесь нашел его прибывший из Ефеса Онисифор (2Тим.1:16–17), отсюда вызывали апостола Павла на суд к Нерону. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, и я избавился от львиных челюстей» (2Тим.3:16–17). Из приведенных цитат видно, что в этом доме апостол написал Второе послание к Тимофею, которого призывает придти к нему в Рим для последнего свидания. «Постарайся придти до зимы, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его» (2Тим.4:21,1:8).

По левой стороне Остийской дороги (Виа Остиенсе), за воротами святого Павла, находится церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Она устроена на месте, где, по преданию, простились святые апостолы, когда их вели на мученическую смерть. Над входом в церковь помещен барельеф с изображением «Лобзания святых апостолов». Надпись над входом гласит: «На сем месте расстались друг с другом святой Петр и святой Павел, когда шли на мученическую смерть. И сказал Павел Петру: «да будет мир с тобою, основание Церкви и пастырь овец Христовых. Петр же ответил Павлу: иди в мире, проповедник добра и вождь праведных на пути к спасению».

Церковь во имя преподобной Пуденцианы построена на месте, где стоял дом ее отца, римского сенатора Пуда, благочестивого христианина, принимавшего у себя святых апостолов Петра и Павла. Павел упоминает его во втором послании к Тимофею. У него собирались верующие для молитвы, так что дом впоследствии был обращен в церковь, получившую название «Пастырской». Святой Пуд, принявший мученическую смерть в 67 г., одновременно с апостолами Петром и Павлом, причислен Церковью к лику Семидесяти апостолов.

По преданию, в этой тайной домовой церкви священнодействовал сам апостол Петр. В левом приделе хранится внутри престола древняя доска, на которой он совершал Евхаристию. Внизу, под церковью, находится в крипте дом святого Пуда, в котором он с двумя сыновьями и двумя дочерьми был крещен апостолом Петром.

Неподалеку находятся известные катакомбы святой Прискиллы. Как гласит предание, усыпальница Прискиллы была устроена на земле сенатора Пуда. Первое упоминание этих катакомб находится в древнем месяцеслове, в статье о кончине святого папы Сильвестра: «Декабря 31: погребение Сильвестра в киметерии (усыпальнице) Прискиллы». Древнехристианские подземные кладбища были важны для римской общины еще и потому, что христиане подпадали тогда под действие закона Юлия Цезаря «Об обществах погребения мертвых», т.е. создание катакомб было первым шагом к легализации христианской Церкви. Само имя Прискиллы (в западных источниках Присциллы) встречается в надгробной надписи, сохранившейся в одном из кубикулов подземного кладбища. Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» рассказывает, что при императоре Домициане (81–96 гг.) были осуждены на смерть или изгнание «многие сенаторы, среди них Ацилий Глабрион, по обвинению в желании нововведений». Историки считают, что в неявном виде речь идет о сенаторах, сочувствующих христианству. Присцилла была супругой упомянутого Ацилия, и христианские катакомбы, носящие ее имя, представляли собой первоначально семейную усыпальницу рода Ацилиев.

Наиболее интересными памятниками раннехристианского церковного искусства в катакомбах Присциллы являются фрески в так называемом кубикуле Велаты и Греческая капелла. Кубикул Велаты получил свое название по изображению женщины с покрытой головой (именно таково значение слова velata), символизирующему, по толкованию искусствоведов, душу погребенной здесь женщины. На другой стене той же погребальной камеры находится самое раннее в христианском искусстве изображение «Трех отроков в пещи огненной». На своде камеры находится очень хорошо сохранившаяся фреска Доброго Пастыря, датируемая второй половиной II в.

Особый интерес представляет «Греческая церковь». «В средоточии этой усыпальницы, – пишет епископ Порфирий (Успенский), – находится церквица, так называемая греческая, потому что в ней есть греческие надписи. Около нее ископаны погребальные покои с гробницами в стенах. Эта церквица и вся подземная окрестность ее имеют все признаки глубочайшей древности. Тут пошиб фресок классический; штукатурные украшения весьма хороши и напоминают украшения прежнего наилучшего времени; надписи, чаше начертанные киноварно на плитах границ, отличаются лаконической краткостью, так что видишь где одно имя, где одно апостольское приветствие: pax tecum – «мир ти», чаще символический якорь».

В катакомбах Прискиллы сохранилось также изображение Божией Матери с Младенцем, которую историки считают древнейшим изображением Пресвятой Богородицы. Справа от нее изображен пророк Исайя, указывающий на звезду над главой Пресвятой Девы, символизирующую звезду Вифлеемскую – свет «с высоты Востока».

...Самый земной, самый человечный из числа Двенадцати, совмещающий твердость веры и слабость воли, способность к отречениям и раскаяниям, метаниям и утверждениям, апостол Петр остался таким до последних дней жизни, и память о последнем его сомнении сохраняет церковь с латинским названием «Кво вадис» (Куда идешь?). Она находится на древней Аппиевой дороге, в десяти минутах ходьбы от Ворот святого Себастиана.

Когда по повелению Нерона Петра хотели схватить и предать смерти, ученики просили апостола удалиться из Рима. После долгих раздумий святой Петр поддался на уговоры и ночью вышел из города. Но только он вышел из городских ворот, как увидел идущего навстречу Христа с крестом на плече. Поклонившись, Петр спросил: «Куда идешь, Господи?» («Quo Vadis» по-латыни, «камо грядеши» по-славянски). «Иду в Рим, чтобы быть снова распятым», – ответил Господь. И стал невидим. Только на камне остались следы его босых ног. И снова Петр, как когда-то в саду первосвященника Каиафы, молился и плакал о своем малодушии, прося прощения и помощи Божией. Наутро он вернулся в Рим.

Войдя в маленькую церковь, паломники склоняются перед закрепленной в полу мраморной плитой с отпечатком пречистых стоп Спасителя. Это копия, подлинный камень хранится в алтаре стоящей неподалеку базилики святого Себастиана. В церкви установлен памятник польскому писателю Генрику Сенкевичу, автору знаменитого исторического романа «Камо грядеши».

...Одним из наиболее достоверных, в археологическом смысле, мест, хранящих память святых апостолов, является Мамертинская темница. Она находится у подножия Капитолийского холма, со стороны Римского Форума, под церковью праведного Иосифа Обручника. Темница состоит из двух подземных камер, устроенных одна под другой в разное время. Верхняя, в которую мы спускаемся от входа с улицы по длинной лестнице, имеет форму неправильного четырехугольника и устроена, по преданию, Анком Марцием, четвертым царем Рима в 640 г. до Р.Х. Нижняя, овальная, основана на 60 лет позже Сервием Туллием, шестым из римских царей. Самым суровым для узников был этот, нижний этаж, не имевший в древности ни входа, ни освещения. Осужденных спускали сюда через круглое отверстие в своде, разделяющем два уровня тюрьмы. В нижней темнице римляне держали побежденных царей, владения которых расширяли пределы империи. В ней был уморен голодом Югурта (знаменитые «югуртинские войны»). Темница видела Сифакса, царя Нумидийского и Персея, царя Македонского. При Нероне здесь в течение нескольких месяцев томились в ожидании казни апостолы Петр и Павел. В верхнем карцере, где устроена теперь церковь Сан Пьетро ин Карцере, в стене под лестницей, ведущей в нижний этаж, сохранился камень с отпечатавшимся на нем ликом апостола Петра. Святой апостол ударился лицом об этот камень, когда воины грубо вталкивали его в темницу. В нижней темнице, где содержались апостолы, сохранились небольшой мраморный столб, к которому они были прикованы, и источник, чудесно изведенный Петром для крещения темничных стражей Прокесса и Мартиниана и сорока семи заключенных.

Мамертинская темница. Отпечаток лика святого апостола Петра в стене темницы

Не все знают, что в Риме есть храм, непосредственно связанный с другим великим апостолом – Иоанном Богословом. Церковь «Святого Иоанна в Елее» (Сан Джованни ин Олео) находится неподалеку от Латинских ворот. Название связано с тем, что на этом месте, по преданию, святой апостол и евангелист Иоанн, приведенный из Ефеса в Рим, претерпел здесь бичевание, принял без вреда для себя чашу со смертельным ядом, и наконец, по приказу императора Домициана, был ввергнут в котел с кипящим маслом. После того как апостол вышел из котла невредимым, он был сослан в заточение на остров Патмос, где и создал великие свои творения: Четвертое Евангелие и Откровение.

Основные события из жития святого Тайновидца изображены в настенных росписях этой небольшой, восьмиугольной в плане капеллы.

В эпоху мужей апостольских (конец I – первая половика II веков) Рим оставался главным христианским центром – и главной ареной мученичества и исповедничества. Базилика во имя священномученика Климента, папы Римского (Сан Клементе), воздвигнута на месте принадлежавшего ему дома. Святой Климент родился в Риме и, по сообщению Тертуллиана, был поставлен во епископы самим апостолом Петром. В эпоху Домициановых гонений он был сослан на самую дальнюю окраину империи, в каменоломни Крыма, где и претерпел мученическую смерть (в 101 г.).

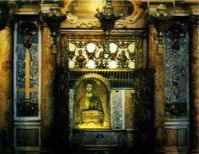

Базилика Сан Клементе. Престол и киворий над мощами святого Климента, папы Римского

Титульная церковь на месте его дома известна в Риме с древнейших времен. (Титульными называли в Риме здания, имевшие «титулы» – мраморные доски с именем владельца. Церкви, основанные на месте жилищ богатых римлян, предоставлявших их первым христианам под молитвенные дома, тоже часто именуются «титульными»). Храм многослойный, археологи и историки архитектуры выделяют в нем четыре уровня. В верхней церкви, базилике XII века, под центральным алтарем хранятся мощи святых Климента Римского и Игнатия Богоносца. В апсиде центрального нефа – большая мозаика «Триумф Креста Господня», одна из наиболее хорошо сохранившихся римских мозаик. Она выполнена в XII веке в память Первого, победоносного крестового похода, когда был освобожден Иерусалим (1099 г.). В центре композиции – Распятие. Христос на кресте изображен с закрытыми очами, крестное древо – черного цвета, на котором хорошо выделяются двенадцать белых голубей, символизирующих апостолов. Под мозаикой, на голубом фоне представлены апокалиптический Агнец с нимбом и, по обе стороны, по шесть агнцев, также изображающих двенадцать апостолов. На алтарной арке – Вседержитель с символами Евангелистов, на откосах – изображения Вифлеема и Иерусалима.

В правой части храма находится капелла великомученицы Екатерины, с замечательными фресками Мазолино и Мазаччо (XV в.). Епископ Порфирий Успенский, осматривавший святыни Рима летом 1854 г., писал в «Книге бытия моего»: «Мне отменно понравились те из них, которые историруют житие мученицы, как-то: отвержение ею идолопоклонства, посрамление Максенция и философов, разрушение орудий мучения Ангелом, молитва Екатерины среди колес пред смертию и усекновение главы ее. Везде тут лица очень белы, волосы золотистые, уста молящейся мученицы отверсты».

Другая капелла в северном нефе построена в 1882–1886 гг. в память славянских просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия. Место погребения Кирилла Философа находилось первоначально в базилике IV века (ныне это нижняя церковь), но при постройке верхней базилики (ок 1100 г.), его мощи были перенесены в нее и помещены справа от престола святого Климента. В 1798 г., в недолгое время Римской республики, мраморный ковчег был вскрыт в присутствии нотариуса и в нем обнаружены прах и кости святого Кирилла. Вновь запечатав ковчег, его передали, согласно протоколу, в церковь Кьеза Нуова, но в следующем году он исчез. Лишь в июле 1963 г., в год 1000-летнего юбилея Моравской миссии, частица мощей Кирилла была обнаружена и перенесена сюда, в алтарь капеллы святого Кирилла. Древняя же гробница святого находится в нижней церкви, представляющей второй, более древний пласт в истории базилики. В нее ведет широкая лестница, украшенная найденными при раскопках мраморными фрагментами. Дело в том, что после разрушения храма норманнами (1084 г.), когда пострадала большая часть Рима, при строительстве верхней базилики нижняя была засыпана и потом случайно открыта и расчищена археологами лишь в 1858 г.

Базилика Сан Клементе. Гробница Кирилла Философа в нижней церкви

По размерам она больше верхней: первохристианские базилики IV в. сохраняли масштабность имперской архитектуры. На стенах сохранились фрески IX–XI вв., представляющие собой иллюстрации к житиям святого Климента и святого Константина (Кирилла) Философа.

Два эти имени литургически нераздельны. Именно Константин в январе 861 г. обрел в Херсонесе мощи святого папы Климента. Часть их осталась в Херсонесе и взята была потом Владимиром Святым в Киев, при крещении Руси, другую часть Константин и Мефодий взяли с собой, отправляясь в Моравскую миссию (863 г.). В 867 г. равноапостольные братья прибыли в Рим, неся с собой херсонесскую святыню. Тогда-то мощи и были положены под алтарем церкви Сан Клементе. Два года спустя Константин Философ умер, приняв за сорок дней до кончины монашество с именем Кирилл. Он был погребен первоначально в Ватикане, но затем по просьбе его брата, Мефодия, честные останки равноапостола были перенесены в базилику папы Климента, для прославления которого он так много сделал.

Этот эпизод изображен на одной из фресок нижней церкви. Мощи Кирилла переносят из Ватикана, за ними идут папа Николай I, равноапостольный Мефодий, еще один епископ и их спутники с хоругвями, крестами, кадилами. Бородатые греки соседствуют с бритыми католиками. Но особенно замечательна композиция в нартексе (притворе) храма. В центре – благословляющий Христос, перед Ним, коленопреклоненные Кирилл (справа) и Мефодий (слева). По сторонам от Вседержителя – два Архангела и двое святых (апостол Андрей и папа Климент). Очевидно, фреска связана с торжеством славянской миссии, когда папа римский не только одобрил славянский перевод Писания и богослужебных книг, но и благословил совершать славянскую литургию в Риме. Апостол Андрей Первозванный, первым принесший на Русь слово Божие, ублажает своих преемников, папа Климент свидетельствует об их трудах также и по обретению его мощей. Архангел Михаил изображен как святой покровитель византийского императора Михаила III, направившего Солунских братьев в Моравию. Архангел Гавриил – как первый благовестник Боговоплощения, по слову которого «Слово стало плотью».

Выразительны также и эпизоды из жития святого Климента: вот воины, посланные арестовать мученика, ослепли и вместо него повлекли колонну, а римский префект еще и понукает их, приговаривая: «Тащите, сукины дети!» (Говорят, это единственный случай ругательства в росписях христианских храмов). Изображено и мученичество святого Климента (его, привязав к якорю, бросают в волны Черного моря), и обретение его мощей святым Константином Философом.

На месте, где находилась гробница Кирилла, сооружена капелла с многочисленными мемориальными досками – знаками благоговейного почитания славянских народов. Есть среди них и бронзовая доска от русского народа, выполненная скульптором В.М. Клыковым.

Среди достопримечательностей нижней церкви историки отмечают фреску с изображением Богоматери с Младенцем. Внимательное изучение показало, что это прижизненный портрет византийской императрицы Феодоры, жены Юстиниана, выполненный в 533 г. Триста лет спустя, при поновлении фрески императрицу превратили в Мадонну, написали Младенца на ее коленях, а стоявших рядом придворных дам переименовали в святых Евфимию и Екатерину.

...Но и базилика IV века, как сказано было выше, не является самым древним из археологических «слоев» здания. Еще в прошлом веке при раскопках церкви был найден проход, ведущий в римское строение II–III вв. Оказывается, после ссылки и мученической кончины святого папы Климента, его дом был конфискован и передан служителям языческого бога Митры. На найденной мраморной стеле, отличной сохранности, изображен Митра (с лицом Александра Македонского), приносящий в жертву Солнцу тельца. Одной рукой он держит быка за рога, другой вонзает ему в артерию жертвенный нож. Змея и собака лижут стекающую жертвенную кровь.

Вход в Митреум (храм Митры) находится в конце южного нефа, за гробницей Кирилла. Лестница IV в. ведет в помещение, достоверно датируемое временем апостолов. Храм Митры, устроенный в доме Климента, имеет традиционную структуру – с пронаосом (вестибюлем), триклинием (трапезной) и так называемой «митраистской школой».

Но и этот археологический уровень не является последним. Раскопки 1912–1914 гг. обнаружили, что под домом святого Климента находится еще один, четвертый строительный пласт, содержащий остатки зданий, погибших при пожаре Рима, который устроил Нерон в 64 г.

От базилики Сан Клементе рукой подать до Колизея – одного из архитектурных и инженерных чудес света, самого популярного места для гидов и туристов. При этом редко вспоминают, что Колизей, в строительстве которого в числе тысяч рабов участвовали еврейские пленники, привезенные Титом из разрушенного Иерусалима, был не только грандиознейшей из гладиаторских арен (на ней погибало по пять и десять тысяч человек за один сеанс), но и самым большим жертвенником, от которого взошли к небу сонмы христианских мучеников. Недаром святой папа Григорий Двоеслов вручил однажды послам византийского императора как высшую святыню горсть земли из Колизея.

Первым, чья кровь обагрила эту землю, был священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. По преданию, Игнатий был тот отрок, которого Господь поставил среди народа и сказал: «Если не обратитесь и не будете, как дети, не внидете в Царствие Небесное». Позже Игнатий был учеником святого Иоанна Богослова, затем был поставлен епископом Антиохии. В 107 г., в царствование Трояна, за «противление императорским повелениям и развращение всей Антиохии», Игнатий был осужден на растерзание зверям и доставлен в оковах в Рим. «О, только бы мне не лишиться приготовленных для меня зверей! – писал святой мученик в «Послании к римлянам». – Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Если же добровольно не захотят, – я их заставлю. Простите мне; я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Не желайте мне жить, не препятствуйте мне умереть. Хочу быть Божиим: не отдавайте меня миру».

Это письмо было отправлено из Смирны, на пути в Рим 23 августа 107 г., а 20 декабря его привели в Колизей, и весь город собрался на зрелище, потому что слышали, что епископ Антиохийский будет отдан зверям. Брошенный на арену, святой обратился к народу со словами: «Римляне, вы знаете, что не ради какого-нибудь злодеяния я принимаю казнь, но ради Единого Бога, любовью к которому объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для Него чистым хлебом».

Молитвы Игнатия исполнились. Как только были выпущены львы, они тотчас растерзали и сожрали мученика на глазах многотысячной толпы.

...И сколько еще «святой пшеницы» смолол Колизей своими каменными челюстями. Святая мученица Татиана, великомученик Евстафий Плакида, священномученик Елевферий и многие тысячи других обрели здесь блаженную кончину. Интересно, что сто лет после того как восторжествовало христианство, гладиаторские бои в Колизее продолжались еще. Последним из мучеников, положившим конец его кровавой истории, был прибывший с Востока подвижник Телемах. Возмущенный жестоким языческим зрелищем, он сошел на арену, пытаясь остановить гладиаторов, – и был побит камнями толпой раздраженных зрителей. Император Гонорий, узнав об этом, приказал причислить Телемаха к лику святых и навсегда запретил гладиаторские игры.

В 1759 г. в Колизее были установлены символические четырнадцать «станций» Крестного пути. В Страстную Пятницу сюда ежегодно совершается крестный ход, возглавляемый римским папой.

Рим иерусалимских реликвий

Новая эпоха в истории православного Рима (мы сознательно говорим так, ибо все описываемые нами святыни принадлежат Церкви Неразделенной) связана с именами святого равноапостольного Константина и его матери Елены. Константин строит первые христианские храмы в Вечном Городе, Елена наполняет их святынями Иерусалима и Палестины. В последующие века собирание римских святынь продолжили императоры и папы, святители и крестоносцы. Сегодня Рим занимает первое место, после святого града Иерусалима, по числу новозаветных реликвий. Но мы начнем наш обзор с той святыни, что является ровесницей самого Рождества Христова.

...Когда римский сенат решил почтить императора Августа титулом «божественный», император, смущенный предложением, обратился, по преданию, к Сивилле, чтобы узнать, может ли он принять столь высокое звание. 25 декабря, в день Рождества Христова, в храме на Капитолии предстала пред повелителем мира пророчица в белых одеждах.

– Ты хочешь знать, есть ли кто-то, стоящий выше тебя? – тихо спросила она.

Император кивнул. Жрица обратила лицо к солнцу и застыла в духовном созерцании. Затем она вскинула руки к небу и торжественно сказала:

– Видишь Жертвенник Небесный?

И Август увидел в золотом солнечном нимбе пречистую деву с Младенцем на руках. Он преклонил колена пред Богом-Младенцем и отказался от имени «божественный». А на этом месте воздвиг алтарь, который, в память видения, назвал Аrа Саеlі – Жертвенник Небесный. В память об этом событии на Капитолийском холме был воздвигнут храм Санта Мария ин Арачели.

В дошедшем до нас виде это трехнефная базилика IX века. В левой ее части находится придел святой Елены – в форме круглой часовни, с куполом, на 8 порфировых колоннах. В центре часовни – порфировая урна, и в ней почиют мощи первой императрицы христианки. А под урной, взглянув вниз, можно увидеть беломраморный алтарь с изображенными в углах фигурами Августа и Богоматери с Младенцем.

К главному входу в церковь от площади Венеции ведет крутая лестница в 124 ступени, построенная в XIV веке, в благодарность Богородице за избавление города от чумы. Храм разделен на три нефа рядами античных колонн, одна из них – третья слева – находилась прежде во дворце Августа, о чем свидетельствует надпись. На следующей за ней колонне имеется фреска с изображением Матери Божьей, а в центральном алтаре находится древняя византийская икона.

Латеранский Собор

В Риме существует пять так называемых «патриарших» соборов – память о Пентархии, системе пяти Православных Патриархатов, существовавших в пределах византийской империи. Собор святого Петра в Ватикане считается кафедрой Патриарха Константинопольского, церковь Сан Паоло Фуори ле Мура – Патриарха Александрийского, Санта Мария Маджоре – Антиохийского и Сан Лоренцо Фуоре ле Мура – Иерусалимского. Кафедральным собором Патриарха Римского (называемого папой) был Латеранский.

Прошли века, пала Западная Римская империя (476 г.), произошло великое разделение Церквей (1054 г.). Четыре из пяти древних патриархатов остались православными. Но в экклезиологической утопии папских притязаний на всемирную власть в Христианской Церкви «пентархия» продолжала существовать – только в качестве исторического «аргумента». Лишь в Иерусалиме, в 1846 г., в пику православным, папа Пий IX возобновил Латинский Патриархат.

Римские папы давно переселились с Латеранского холма на Ватиканский, и папские службы совершаются преимущественно в соборе святого Петра, но Латеранский храм сохранил древний ореол «папского».

В Риме его называют Сан Джованни ин Латерано. В посвящении храма – Сан Джованни – совмещены два величайших для Церкви имени: святого Иоанна Крестителя и святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Во времена императоров на этой окраине города стоял дворец консула Плавтия Латерана, казненного за участие в заговоре против Нерона (вместе с учителем Нерона, философом Сенекой). Собственность Латерана отошла в императорскую казну, и три века спустя ее получил Константин в качестве приданого за своей второй женой Фаустой, дочерью императора Максимиана. После Миланского эдикта (313 г.) он подарил дворец епископу Римскому. Латеранский дворец, с воздвигнутой рядом базиликой, был первой официальной резиденцией пап.

Латеранский собор во имя святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна и святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (Сан Джованни ин Латерано)

Своеобразный силуэт храма виден с любой возвышенной точки Рима. Он представляет собой большую пятинефную базилику в форме латинского креста, современный интерьер которой принадлежит архитектору XVII в. Франческо Борромини. Сохранившиеся древние элементы здания были отреставрированы и органично включены в новое.

Главный фасад базилики (или, как называют ее иногда в Риме, Архибазилики), пристроенный в 1735 г., считается самым красивым в Вечном Городе. Над классическим коринфским портиком высятся на балюстраде огромные семиметровые статуи благословляющего Спасителя с предстоящими Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. По сторонам – фигуры двенадцати учителей Церкви, греческих и латинских. Над центральным порталом начертано: «Святейшая Латеранская церковь, Мать и Глава всех церквей Рима и мира».

В центре храма, на пересечении трансепта и центрального нефа, высится над алтарем величественный готический табернакль (сень), в верхней части которого, за резной решеткой, в серебряно-вызолоченных бюстах-реликвариях, почиют честные главы святых апостолов Петра и Павла. Внутри престола – другая реликвия: доска, на которой совершали Евхаристию апостол Петр и первые римские епископы.

Базилика Сан Джованни ин Латерано. Табернакль с честными мощами святых апостолов Петра и Павла

Древняя фреска в конхе центрального алтаря (абсида является самой старой сохранившейся частью здания) несет глубокое символическое содержание, позволяющее объяснить и историю храма, и смысл его литургического посвящения. Центром композиции является Крест – тот самый, что явился в видении Константину в канун решающей битвы с язычником Максенцием: «Сим победиши». Но Константин, строитель базилики, хотел подчеркнуть также необходимость крещения для всех граждан Рима, в подавляющем большинстве язычников. Поэтому в верхней части фрески изображено Богоявление – явление Святой Троицы (образ Спасителя, Дух Святой в виде голубя и десница Бога Отца), а в нижней части река Иордан. В центре, под Крестом Торжествующим, изображен рай в виде святой горы, с которой стекают впадающие в Иордан четыре потока (четыре Евангелия). С двух сторон к водам вечной жизни подходят олени – в соответствии с известными стихами псалма: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс.41:2). Слева от Креста изображены Богородица и апостолы Петр и Павел. Позже к ним были добавлены Франциск Ассизский (художники XIII века были францисканцы) и папа Николай IV (заказчик реставрации 1292 г.). Справа от Креста – Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов и апостол Андрей Первозванный. Мозаика, выражающая богословскую концепцию храма, совместила напластования разных веков. Ко времени Константина (первая треть IV века) специалисты относят лишь образ Спасителя и изображение реки Иордан.

Налево от главного престола, у южной стены собора, находится придел Святых Тайн. Сень над престолом поддерживают четыре бронзовые, вызолоченные колонны, взятые императором Титом из Соломонова Храма (по другой версии их привез Август из Египта). Выше этой часовни-сени находится за стеной особое небольшое помещение, где, за решеткой, под стеклом, хранится Святая Трапеза – столешница, на которой совершил Господь Тайную Вечерю, установив таинство Евхаристии. Пройти в это помещение можно через соборную ризницу.

На Латеранскую площадь, справа от собора, выходит церковь святого мученика Лаврентия (Сан Лоренцо). Ее называют также «Санта Скала» (Святая Лестница). Сюда в 1589 г. была перенесена из папского Латеранского дворца лестница, по которой, согласно преданию, Христос поднимался на суд к Понтию Пилату. По римской легенде, эти 28 мраморных ступеней привезла из Иерусалима, из дворца игемонов, святая равноапостольная Елена. Ради сохранности они покрыты периодически меняющимися деревянными досками. Благочестивые католики поднимаются по ним на коленях. Там, где камень был обагрен кровью Спасителя, в деревянных ступенях сделаны стеклянные окошки, к которым прикладываются верующие. Православные богомольцы при восхождении на коленях по Святой Лестнице читали обычно Акафист Страстям Христовым.

Сохранилось описание, как благоговейно осуществлялось перенесение Святой Лестницы в 1589 г. Все работы были выполнены в течение одной ночи, при том так, что ни один из рабочих не ступил ногой ни на одну из ступенек. Прежде всего была положена верхняя ступень, затем поочередно клались следующие. Так что та, которая является самой нижней, была положена последней.

По сторонам Святой Лестницы поднимаются параллельно четыре обычных. Наверху находится церковь, именуемая «Святая Святых», с многочисленными реликвиями и древним «ангелозданным» образом Спасителя, на кедровой доске, перенесенным о свое время из Иерусалима в Константинополь, а затем, в период иконоборчества, тайно отправленным по благословению Святителя Германа, патриарха Константинопольского, в Рим папе Григорию II (715–731 гг.).

С северо-западного угла к Латеранскому собору примыкает Баптистерий (крещальня) Константина. В нем нет престола для богослужения, а в центре, в небольшом углублении, окруженном оградой, стоит большая овальная купель из зеленого египетского базальта. Римское предание утверждает, что в ней был крещен святым папой Сильвестром равноапостольный император Константин. На самом деле, Константин, как известно, принял крещение лишь незадолго до смерти, в 337 г., в Никомидии. Говорят, он все откладывал принятие таинства до поездки на Иордан, где хотел омыть свои грехи в водах, освященных Крещением Господним. Даже на I Вселенском Соборе председательствовал, будучи некрещеным, только оглашенным. Но у народной памяти своя хронология. Идея Крещения, как мы видели, является главной в богословской концепции Латеранского собора, посвященного Иоанну Крестителю. Что касается самой купели, она действительно константиновского времени.

Баптистерий Константина явился для церковных зодчих образцом и прототипом всех позднейших аналогичных зданий.

... И еще одна достопримечательность Латеранской площади – самый древний в Риме египетский обелиск. Иероглифы, покрывающие его гранитную поверхность, повествуют о том, что первоначально он был установлен фараоном Тутмосом III (ок. 1650 до Р.Х.) возле храма бога Амона в Гелиополисе. 36 лет работал скульптор над его изготовлением. Константин Великий вывез монумент в Александрию и хотел переправить в Константинополь, новую столицу империи. Но не успел. При его сыне, императоре Констанции, обелиск по Нилу, морю и Тибру «доплыл», наконец, до Рима и был установлен на арене цирка Массимо. В 547 г., когда готы Тотилы на сорок дней изгнали жителей и хозяйничали в Вечном Городе, они опрокинули памятник, который лежал после этого, засыпанный землей, больше тысячи лет. Папа Сикст V приказал извлечь его, очистить и установить на площади, наиболее связанной с памятью о равноапостольном Константине. Вершина монумента (высотой 47 м) украшена геральдическими львами папы Сикста V и крестом.

Матери Константина, святой Елене (327 г.), римляне обязаны тем, что их город стал богатейшим в мире хранилищем евангельских реликвий. Для хранения привезенных из Иерусалима святынь была построена специальная церковь, которую так и называют «Санта Кроче ин Джерузалемме» (Святого Креста Иерусалимского) – одна из семи, наиболее чтимых и «обязательных» для паломников.

Церковь Святого Креста Иерусалимского (Санта Кроче ин Джерузалемме). Придел Святых Реликвий, привезенных царицей Еленой. Частицы Крестного Древа. Титл (надкрестная дощечка). Гвоздь

Храм неоднократно перестраивался и поновлялся, современный вид он приобрел в эпоху рококо – в XVIII в. Сама Капелла Страстей Господних была перестроена в 1930–1952 гг. по проекту архитектора Флорестано ди Фаусто. Зодчий придал ей вид Голгофы: в капеллу ведет дверь, имеющая форму большого креста, и паломники поднимаются к ней подлинной пологой лестнице, именуемой «Крестный путь». В начале лестницы на стене за решеткой прикреплена длинная доска (1 м 78 см в длину и 13 см в ширину). Это часть патибула – поперечной доски креста, на котором был распят Благоразумный Разбойник (святой Рах в православной традиции, святой Дисма – в католической). Войдя в капеллу, видим слева на стене репродукцию «титла» – надкрестной надписи, сделанной по повелению Пилата над Крестом Спасителя.

Сам «титулус» хранится, как и другие реликвии Страстей, в киоте за алтарем. Здесь, на нескольких полках, стоят старинные реликварии, каждый из которых соответствует по форме содержащейся в нем святыне. Три части Животворящего Древа Креста Господня вложены в крест – каждый в одну из ветвей. Он занимает самый центр киота. Левый реликварий на нижней полке – в форме маленькой ротонды с куполом и крестом – хранит один из гвоздей Креста Господня, правый сверху – два шипа от Тернового Венца.

Реликварий с двумя шипами Тернового Венца

В центре, на нижней полке находится сохранившаяся часть упомянутого «титла». С его обретением связана отдельная история. Привезенный, очевидно, вместе с другими реликвиями в Рим императрицей Еленой, он был обретен случайно лишь через тысячу лет. 1 февраля 1492 г., в канун исполнения седьмой тысячи лет от Сотворения Мира, рабочие при реставрации триумфальной арки – в том месте, которое отмечено теперь херувимом – нашли ковчег, запечатанный красной печатью с надписью «Титулус Круцис» (Крестная Надпись). Печать принадлежала кардиналу Герарду, будущему папе Люцию II (1144–1145). Очевидно, он нашел Надкрестную доску во время реставрационных работ в базилике и приказал поместить ее над алтарным сводом. В настоящее время из надписи уцелели лишь слова: «Назарянин Царь» – на греческом и латинском языках, от еврейских букв видны лишь следы.

Нижний правый реликварий содержит священные камни из Вифлеемской пещеры, из Святого Гроба и от Колонны Бичевания. Шестой реликвией (левой сверху) является фаланга указательного пальца святого апостола Фомы – перста, вложенного им в раны Господни.

Перст святого апостола Фомы

Мощи святого Фомы находятся в кафедральном соборе в Мадрасе: он считается основателем Малабарской церкви в Индии. Фома Близнец – так расшифровывает его имя Евангелие – один из младших, молодых апостолов. Но кому он доводится братом-близнецом? Не нам ли всем, верующим и сомневающимся, требующим знаков и доказательств? В те страшные дни в душном, грозовом Иерусалиме, только что распявшем Бога, человеку простому, грешному, необлагодатствованному, невозможно было поверить в Воскресение. Страшно сказать, в первый день и старшие, главные апостолы не верили. Магдалина – не узнала. Иоанн – побоялся войти в пустой гроб.

Не вина, а заслуга Фомы в том, что, неделю спустя, в Сионской Горнице он не побоялся перед всеми апостолами обнаружить – не неверие свое, но вопиющую потребность веры: «Дай вложить персты в раны». И Господь тотчас пришел на зов. И сказал: «Вложи. Пусть пройдут века – чрез тебя и не видевшие будут отныне веровать».

...Другое значение имени Фома – греческое слово «Фовмантос», удивляющийся. Удивление – начало религии, философии, вообще всякого познания.

Вернувшись в базилику, пройдем в находящийся справа за алтарем придел святой Елены. Это самая древняя часть базилики. Пол ее полом насыпана земля, привезенная императрицей из Иерусалима, с Голгофы. В запрестольной нише стоит мраморная статуя Елены с обретенным ею Крестом. Для изображения матери Константина была использована найденная в Остии античная статуя, считающаяся копией Юноны из Ватиканского музея. Новыми являются лишь голова и руки: одной рукой Елена держит Крест, в другой – два гвоздя. (Второй гвоздь она подарила сыну, и Константин вправил его в парадный шлем).

Важнейшим украшением придела являются древние мозаики на своде. Они выполнены в V в. императором Валентинианом III, во исполнение обета его матери Галлы Плацидии. (Мавзолей Галлы Плацидии находится в Равенне, а единственное ее иконописное изображение – фреска в храме Рождества Богородицы в Мелетове, под Псковом). В центре – благословляющий Вседержитель с Евангелием в левой руке, открытом на словах: «Аз есмь свет миру». Вокруг спасителя – четыре евангелиста. В треугольниках выделены сцены Обретения Честного Креста, Воздвижения Его святителем Макарием, Патриархом Иерусалимским.

Собор Честного Креста с приделами Страстей Господних и равноапостольной Елены называют «римским Иерусалимом». Собор Санта Мария Маджоре – «римским Вифлеемом».

Это самый большой из городских храмов, посвященных Богородице. Потому и именуется «Маджоре» – Большой. По другому, базилику называют «Либериана» (по имени папы Либерия), или церковью Марии Снежной.

...В середине IV в. в Риме жил богатый, благочестивый патриций по имени Джованни. Размышляя над тем, как лучше употребить свое состояние во славу Божию, он молился Божией Матери, прося вразумить его. В ночь с 4 на 5 августа ему явилась во сне Пресвятая Дева и велела построить храм на месте, где завтра выпадет снег. В ту же ночь было видение папе Либерию. Богоматерь велела ему идти на Эсквилинский холм, где к утру должен выпасть снег. Утром, к удивлению горожан, снег действительно выпал. Папа Либерии и патриций Иоанн сошлись на Эсквилинском холме, и папа тут же, посохом на снегу, начертал план будущего храма.

Церковь во имя Пресвятой Богородицы Снежной (базилика Санта Мария Маджоре)

С тех далеких времен церковь неоднократно реставрировалась и украшалась. Из всех древних храмов она наилучшим образом сохранила первоначальный облик. Почти в центре базилики, под порфировым кругом в полу, почиет прах основателя церкви патриция Иоанна и его жены. Их прежний порфировый саркофаг помешен под главным (или папским) престолом, в нем хранятся (с 1749 г.) мощи святого апостола Матфия, избранного в число двенадцати апостолов по жребию вместо Иуды Предателя, а также первомученика Стефана, архидиакона Лаврентия и блаженного Иеронима.

Главной святыней храма являются ясли Младенца Иисуса, перенесенные в Рим из Вифлеема в 642 г. вместе с мощами Иеронима. Они находятся в нижнем приделе (конфессионе), устроенном перед главным престолом по проекту архитектора Вирджинио Веспиньяни. Придел был освящен папой Пием IX 17 апреля 1864 г.

Ясли Иисуса

К нему ведут две мраморные лестницы, в 18 ступеней каждая. Ясли хранятся в особом застекленном киоте над престолом, перед ними горит пять лампад.

В 1797 г., в период оккупации Рима войсками революционного генерала Бонапарта, сокровища собора были разграблены французами, В том числе был похищен реликварий Святых Яслей. Новый, выполненный Джузеппе Валадьером, был освящен 23 декабря 1802 г. Он представляет собой колыбель из горного хрусталя, в серебряновызолоченной оправе, поддерживаемую херувимами, внутри которой видны пять маленьких дощечек Святых Яслей и скульптурное изображение Младенца Иисуса.

В левой части базилики находится «придел Боргезе», получивший свое название по имени соорудившего его папы Павла V Боргезе. В этом приделе, на стене за главным престолом, висит чудотворная икона Божией Матери «Спасение парода римского». Она известна так же под другим именем – «Мадонна в снегах». Эта икона, написанная, по преданию, Евангелистом Лукой, принадлежит к иконографическому изводу Одигитрии. Наименование «Спасение народа римского» дано ей потому, что святой папа Григорий Двоеслов во время свирепствовавшей моровой язвы в 590 г. пронес ее с крестным ходом по Риму – и мор прекратился. Говорят, при приближении крестного хода к Ватикану, при переходе через реку Тибр, над мавзолеем Адриана папа Григорий удостоился видеть чудесное явление Михаила Архангела, вложившего меч в ножны. В память этого чудесного события в верхней части Мавзолея была сооружена церковь во имя святого Архистратига, а на крыше был поставлен (в XVI в.) мраморный Архангел, замененный позже бронзовым. Так мавзолей императора-язычника преобразился в замок Святого Ангела.

Чудотворная икона Богоматери находится в большом запрестольном киоте, обрамленном четырьмя коринфскими колоннами из яшмы. Икону держат бронзовые Ангелы с позолоченными крыльями. На стенах базилики сохранились мозаики V в., изображающие сцены из Ветхого Завета.

Замечательно, что при недавних археологических раскопках (1967–1972), на глубине 6 метров ниже современного уровня пола, были обнаружены остатки большого здания времен римской империи, с фресками, изображающими, в частности, древнеримский аграрный календарь «сельский месяцеслов». Сохранились фрагменты таблиц дней и праздников за июль, август, октябрь, ноябрь и декабрь, с соответствующими знаками зодиака и указанием сельскохозяйственных работ. По составу упомянутых языческих праздников календарь датируется концом II – серединой III вв. На стене одного из помещений обнаружено несколько десятков греческих и латинских граффитти, в том числе с забавными палиндромами типа «Roma summus amor» (Рим – высшая любовь). Латинское изречение читается одинаково слева направо и справа налево, как наше русское «Лег на храм архангел» (это и называется палиндром).

...Еще один храм, связанный в Риме с иерусалимскими святынями – Петроверигский собор, или, как говорят итальянцы, Сан Пьетро ин Винколи. Он расположен на Оппиевом холме, одной из двух вершин Эсквилина. Как показали археологические раскопки, на этом месте с III в. до Р.Х. до конца III в. н.э. находился сложный городской комплекс, частью которого являлась большая вилла нероновского времени. В первой половине IV столетия вилла была разрушена и на ее месте была построена трехнефная базилика с одним алтарем. Это была так называемая «церковь Святых Апостолов», настоятель которой Филипп был папским представителем на III Вселенском соборе. Вскоре после собора (431 г.) императрица Евдоксия, жена Валентиана III, построила на ее месте новый, больший по размерам храм, освященный 1 августа 440 г. – в день празднования семи мучеников Маккавеев. (Их мощи находятся под престолом в саркофаге IV в., с семью внутренними отделениями.) Византийская императрица Евдокия, мать Евдоксии, проживавшая в изгнании в Иерусалиме, вошла в историю как «вторая Елена» – по числу построенных ею храмов и обретенных святынь. Ей принадлежит честь обретения вериг святого апостола Петра – цепей, которыми он был прикован в узилище при царе Агриппе и из которых был чудесно освобожден Ангелом. Сцена освобождения апостола изображена в одной из станц Рафаэля в Ватикане.

Церковь в честь Положения честных вериг апостола Петра (Базилика Сан Пьетро ин Винколи). Вериги апостола Петра

«В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, которые сами собой отворились им» (Деян.12:6–10).

Евдокия передала присланную из Иерусалима цепь в храм Святых Апостолов, и папа торжественно поместил их в алтаре. Вместе с иерусалимской, была положена и другая цепь – та, которой апостол Петр был прикован в Мамертинской темнице.

В настоящее время честные вериги Петровы хранятся в особом ковчеге, созданном по проекту Андреа Бузири-Вичи, деда знаменитого архитектора Антонио Барлуцци. Он находится под престолом главного алтаря, осененного массивным четырехколонным киворием.

Ни один паломник не обойдет своим вниманием и находящуюся в храме гробницу папы Юлия II, создателем которой был знаменитый Микеланджело (1542–1545 гг.). Для этого надгробия великим скульптором была выполнена одна из самых знаменитых его статуй – Моисей со скрижалями Закона.

...26 нюня 1854 г. епископ Порфирий Успенский записал в своем дневнике: «В базилике святого апостола Петра in Vincoli. В ней замечательны 20 цельных колонн из паросского мрамора и знаменитый надгробный памятник Юлия II, сооруженный Микеланджело. Средину сего памятника занимает статуя Моисея, разгневанного на израильтян, обожавших тельца. Волосы на голове его всклокочены, лицо суровое, борода волнистая. В этой статуе Микеланджело выразил грозный характер Юлия II».

Мы простимся с Римом в самом центре древнего города, у колонны Траяна. Император Траян – один из самых талантливых и удачливых полководцев и государственных деятелей императорского Рима. В последние века Империи новых императоров приветствовали пожеланием: «Будь счастливей, чем Август, и лучше, чем Траян». В славянских и русских преданиях «века Траяновы» стали символом минувшего «золотого» времени («Слово о полку Игореве»).

В исключение правил, запрещавших хоронить кого-либо в черте города, прах его был погребен в золотой урне в подножии знаменитой колонны, воздвигнутой мастером Аполлодором из Дамаска в 113 году. Рельефный фриз, опоясывающий башню подобно развертываемому свитку, изображает основные эпизоды войны с даками, покорение которых считалось одним из главных достижений императора-полководца.

Но современники видели в Траяне также олицетворение справедливости и милосердия. Рассказывали, как однажды, отправляясь в поход в Дакию, он был остановлен женщиной, жаловавшейся на несправедливое осуждение сына. Император сошел с коня и тут же отправился с просительницей в суд. Только после этого он разрешил продолжить поход. Ему же принадлежит первоначальное указание относительно судов над христианами. В 112 году на запрос Плиния Младшего, проконсула в Вифинии, как поступать с последователями Христа, Траян ответил: «Разыскивать их не следует, но если выступают с доносами и обвинениями против них, нужно казнить их. Однако, если кто не признает себя христианином и докажет это самым делом, чрез поклонение нашим богам, тот за раскаяние получает прощение». Это установление, хотя и не облеченное в форму эдикта, а сообщенное в личном письме, стало фактически руководственной нормой в последующей антихристианской судебной практике: требовать отречения или казнить.

Тем не менее, пять столетий спустя император стал объектом небывалого молитвенного «эксперимента», Святой папа Григорий Великий, проходя мимо упомянутой колонны Траяна, был однажды «уязвлен в сердце» мыслью о том, что «справедливейший из властителей» мучается в аду. Он предался усердной молитве и, наконец, был удостоен от ангела откровения, что по его молитве Траян, некрещеный язычник и гонитель христиан, обрел «вечное спасение».

Напротив колонны Траяна находятся две церкви, посвященные Пресвятой Богородице: одна – во имя Всесвятейшего Имени Марии, другая – в честь чтимого чудотворного образа Лоретской Божией Матери.

Наш путь лежит в Лорето.

Лорето

Одной из наиболее чтимых святынь Италии является дом Пресвятой Богородицы в Лорето. Предание сообщает, что в 1291 г., когда крестоносцы вынуждены были окончательно оставить Святую Землю, с помощью Ангелов был перенесен из Назарета в Далмацию дом Божией Матери. Отсюда в ночь на 10 декабря 1294 г. он был перенесен на Лавровый холм (отсюда Лорето), в провинции Реканати. При этом из Назарета была перенесена лишь внешняя «рукотворная» часть Назаретского лома, пристроенная к естественной, оборудованной для жизни пещере, и ныне пребывающей в Назарете, в крипте базилики Благовещения.

Храм во имя Пресвятой Богородицы

Самые ранние документы, сообщающие о перенесении святыни, датируются XV в. Несмотря на наличие определенных археологических и иконографических аргументов, подтверждающих легенду, отсутствие современных свидетельств о столь экстраординарном событии всегда было поводом для исторического скепсиса. Уже в 1485 г. францисканец Фр. Суриано, тогдашний Кустод Святой Земли, ставил под вопрос подлинность чуда. Он утверждал, что дом Богородицы был целиком вырублен в скале и не мог быть перенесен. Еще более критично относились к этому сюжету во времена Реформации и Просвещения.

И сегодня проблема Лорето остается открытой. Она включает три нерешенных вопроса. Во-первых, существовал ли сам «Дом Марии» в Назарете к 1291 г. По мнению скептиков, трудно поверить (даже если он когда-либо существовал в таком виде), что он мог сохраниться после всех разорений и катаклизмов до конца XIII в. Во-вторых, церковь Санта Мария нель фондо дель Лаурето (т.е. у подножья Лаврского холма) существовала, согласно документам, уже с 1194 г. – на сто лет раньше чудесного перенесения. Третий аргумент – поздний характер источников. Дату «перенесения» (1291 г.) и первого упоминания в источниках (1465 г.) разделяют почти два века молчания.

Впрочем, молчание источников не всегда означает отрицание самого факта. Ни та, ни другая стороны не могут привести критериально значимого аргумента в пользу подлинности или неподлинности дома в Лорето. В последние годы появилась новая теория, связанная с результатами археологических раскопок как в Назарете, так и в Лорето. Раскопки в Назарете, проведенные в 1954–1960 гг., доказали, что место Благовещения (включая пещеру, существующую ныне, и, возможно, дом, к ней пристроенный), бережно хранилось и почиталось с ранних времен христианства. Раскопки в Лорето (1962–1965) также подтвердили во многом данные местной традиции: отсутствие фундаментов под домом, его местоположение на прежней общественной дороге, стена, которой обнесли его местные жители в XIV в. Филологический анализ источников выявил, что в документах речь идет не о перенесении дома по воздуху, но о перемещении его по морю.

Как известно, крестоносцы унесли с собой на Запад из Святой Земли множество самых разных реликвий. Например. «Святое поле» в Пизе было полностью покрыто землей, привезенной пизанцами с Елеона и Фавора. Жители Кобленца (Германия) привезли с собой столько земли с того же Фавора, что смогли построить у себя на родине маленькую гору того же имени.

При последних раскопках в Лорето были найдены между камнями крестики из красной ткани, являющиеся, по мнению экспертов, знаками крестоносцев, которые они пришивали к своим плащам. Они могли появиться при строительстве крестоносцами Лоретского дома. На гравюре 1625 г., воспроизводящей одну из несохранившихся фресок на внутренних стенах Дома, видны фигуры воинов, отождествляемых по форме одежды с тамплиерами. Ряд графитти, найденных на камнях, похожи на древние графитти, обнаруженные в Назарете.

Есть, как считают историки, логичное объяснение и тому факту, что крестоносцы в конечном счете перенесли Святой Дом именно в Лорето. Сохранился документ о том, что во время V крестового похода 1228–1229 гг., возглавлявшегося германским императором Фридрихом II, император назначил «имперским викарием» в Назарет некоего Ринальдо Античи из Реканати. Позже тяжбу о Лоретском холме вели два брата, Стефан и Симеон Античи, сыновья Ринальдо. Документ 1465 г., отмеченный выше, также упоминает некоего Ринальдуччи из рода тех же Античи.

Наконец, усилиями источниковедов решен вопрос и об «ангелах», переносивших по древней легенде здание. Речь идет о династии Ангелов, правивших Эпиром. Недавно найден документ, датируемый сентябрем 1294 г., который свидетельствует о том, что в составе приданого своей дочери Никифор Ангел, деспот Эпирский, передает своему зятю определенное имущество, в том числе, прямо указаны «святые камни, взятые из Дома Пресвятой Владычицы нашей Богородицы». Таким образом, Ангелы, хотя и не небесные, действительно приложили руку к созиданию лоретской святыни. Способ обработки камня (так называемый набатейский метод), широко распространенный в эпоху Христа Спасителя, также косвенно подтверждает лоретское предание.

Так или иначе, уже в начале XIV столетия церковь Богоматери Лоретской была одним из притягательнейших центров итальянского паломничества. Не только толпы простых пилигримов, но и высочайшие особы (папы Николай V в 1449 г., Пий II в 1464 г., император Фридрих III в 1452 г. и 1468 г., в сопровождении придворных, кардиналов, епископов и военачальников) совершали паломничество в Лорето. В 1493 г. Христофор Колумб и его команда по возвращении из Нового Света прислали пожертвования Лоретской Богоматери. В 1470 г. папа Павел II в булле о строительстве новой базилики в Лорето впервые от имени папского престола говорит о чудесном происхождении Святого Дома. Соответственно папа дает указание о строительстве над ним новой базилики. В 1487 г постройка была завершена, о чем известный флорентийский архитектор Джулиано Сангало оставил надпись в куполе храма. Этот купол и ныне хорошо сохранился, несмотря на некоторые перестройки, происходившие в базилике. Никакая критика протестантов и просветителей, неизменно направлявших сатирические перья против католических святынь и особенно Лорето, не могли поколебать его популярности среди верующих. Даже наоборот. В 1625 г. великий гуманист Эразм Роттердамский составил отдельную службу в честь Преблагословенной Девы Лоретской.

...Дом Богородицы, как уже говорилось, не имеет собственного фундамента, но стоит на земле, по которой проходила раньше общественная дорога. Его размеры: 9,5 метров в длину и чуть больше четырех метров в ширину. Не вся каменная кладка считается подлинной. Восточная стена, где находится ныне алтарь, отсутствует, поскольку этой своей частью дом примыкал к пещере Благовещения. Крыша сделана в 1536 г. и покоится не на первоначальных стенах, но на их верхних секциях, сложенных из местного кирпича.

В ХІV–ХV вв. стены изнутри были расписаны фресками. И сейчас можно видеть два образа Мадонны с Младенцем, а также изображения святой великомученицы Екатерины, Георгия Победоносца и Антония Великого.

Статуя Мадонны, одна из чтимых святынь, принадлежит к числу самых ранних «черных Мадонн» Европы. По иконографии, но не по реальному исполнению. Дело в том, что древний скульптурный образ Мадонны, который приписывали самому Евангелисту Луке (на самом деле это было творение неизвестного умбрийского скульптора XIII–XIV вв.), погиб при пожаре Святого Дома в 1921 г. Новая его копия, созданная скульптором Леональдо Челани, была коронована двумя золотыми диадемами (и Богоматерь, и Младенец) папой Пием X. В 1962 г. короны заменены новыми, пожертвованными при посещении Лорето папой Иоанном XXIII. Эта Мадонна, сделанная из ливанского кедра, выращенного в садах Ватикана, нарочито окрашена в черный цвет, чтобы полностью соответствовать прежней святой статуе, почерневшей от времени и дыма свечей.

Изменена была после пожара 1921 г. и внутренняя обстановка Дома, не изменился лишь его внешний вид. Дело в том, что древние стены уже в XVI в. были обстроены великолепным мраморным футляром, напоминающим по архитектурным формам одновременно и Кувуклию Гроба Господня, и знаменитый Алтарь Мира, воздвигнутый Августом в 9 году до Р.Х. Папа Юлий II заказал его архитектору Браманте, но затянувшиеся работы потребовали участия и других архитекторов – от Сансовино (1513) до Антонио Сангало (1533). Мраморный дом, заключающий в себе святыню, состоит из подиума, украшенного геометрическим орнаментом и ряда коринфских колонн, держащих на себе нависающий карниз. Поверху весь периметр опоясывает балюстрада, действительно очень похожая на верхнюю балюстраду Иерусалимской Кувуклии. Стены украшены рядом больших барельефных панелей, изображающих главные события жизни Пресвятой Богородицы, и двумя ярусами скульптур: в нижнем – пророки, в верхнем – сибиллы, равно предвозвещающие – от имени библейского и языческого человечества – тайну Боговоплощения.

Град Святого Николая

Шестнадцать с половиной веков отделяют нас от дня его блаженной кончины. Святитель Николай, родившийся около 280 года в малоазийском городе Патаре, в Ликии – «Волчьей стране», тогда провинции Римской империи, скончался в декабре 343 года и, как архиепископ города Мир в области Ликийской, нашел себе упокоение в этом городе. Император Феодосий Младший в V веке воздвиг здесь большой кафедральный храм, где положены были мощи Святителя. Здесь пребывал не оставлявший и по смерти своей паствы епископ до второй половины XI столетия.

В 1087 году, согласно церковным источникам, святой Николай явился во сне одному священнику в городе Бари и повелел, чтобы его мощи были перенесены из Мир в Бари. Сновидец передал о желании Святителя своим согражданам, которые немедленно снарядили корабль, посадили на него духовенство и почетных граждан и отправили их за мощами. Посланные нашли мощи в упомянутой Феодосиевой базилике под спудом и, вылив предварительно миро, истекавшее от мощей святого, в особые сосуды, перенесли гроб Святителя на корабль. В ночь на 11 апреля корабль покинул Миры, а 9 мая прибыл, выдержав предварительно карантин, в Бари, жители которого во главе с епископом и духовенством вышли на кораблях и лодках в море для торжественной встречи святыни.