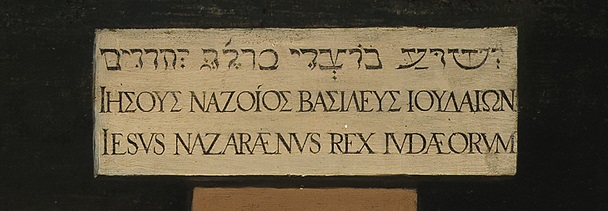

Трёхъязычная (триязычная) ересь – название, использованное св. Кириллом Философом в отношении ложного утверждения, согласно которому, в рамках благочестия христианское богослужение может осуществляться, а Священное Писание может воспроизводиться только на трёх языках, и именно на тех, на которых была начертана надпись на табличке, зафиксированной на Кресте Христовом: еврейском, греческом, латинском.

Так называемая «триязычная ересь» – это не учение в привычном богословском смысле, а, скорее, позиция, не имеющая под собой оснований ни в Священном Писании, но в Священном Предании Церкви. Как известно, Христос заповедовал Своим апостолам преподавать спасительное учение всем народам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф.28:19-20). При этом Он не говорил, что Его учение (зафиксированное впоследствии в Писаниях, вошедших в свод священных канонических книг), может быть представлено в письменной форме только на трёх языках.

Вопрос о том, можно ли переводить Священное Писание на различные языки (не входящие в число вышеназванных трёх), чтобы сделать его более доступным для широкой аудитории, был поставлен с особою остротой в связи с миссией святых Кирилла и Мефодия в Великой Моравии (где они проповедовали Слово Божие, учили практике богослужения и богопочитания на местном языке). Этот факт упоминается в житии св. Кирилла Философа. Там же упоминается и выражение «триязычная ересь».

Исторический контекст и суть понятия

В 863 году князь Великой Моравии равноапостольный Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать к ним «епископа и учителя», который бы мог проповедовать христианскую веру на тамошнем языке (в то время богослужение для моравских христиан совершались при посредстве немецких священнослужителей на латыни). Просьба касалась не только миссионерства, но имела и политическую подоплёку. Дело в том, что Ростислав стремился выйти из-под зависимости от франков. Однако император не решился отправить в Моравию епископа, а отправил богослова монаха Константина. Вместе с Константином (Кириллом) в Моравию отправился его брат, Мефодий. Они создали славянскую азбуку (глаголицу) и перевели на старославянский язык ключевые богослужебные тексты. Их миссия была чрезвычайно успешной, так как народ слышал Слово Божье на родном языке.

Как было отмечено выше, до прихода Кирилла и Мефодия христианизацией Моравии занималось немецкое духовенство, подчинявшееся Риму.

Появление византийских миссионеров с их славянскими книгами подрывало монополию немецких епископов и их влияние при моравском дворе. Они стали активно противодействовать братьям-миссионерам.

Немецкие епископы выдвинули против Кирилла и Мефодия обвинения, главным из которых было как раз нарушение принципа «трех языков». Они утверждали, что:

1. Богослужение можно совершать только на трех «священных» языках. Славянский перевод является новшеством.

2. Славянский язык – язык «варварский» и не подходит для богослужения.

3. Перевод Священного Писания на славянский является профанацией.

Святой Кирилл назвал это «триязычной ересью» и опроверг выдвинутые против него и брата обвинения. Его аргументы, дошедшие до нас в житийной литературе, в значительной мере сводились к следующему:

1. Ко спасению призваны все народы, и все народы призваны к вере в Бога и прославлению Бога. При этом он цитировал Священное Писание (например, Пс.97:4; Мф.28:18-20; Лк.11:52; 1Кор.14:5; Фил.2:11).

2. Св. Кирилл спрашивал: «Если уж придерживаться принципа трех языков, то почему его противники служат только на латыни, но не на греческом и еврейском?» Это, по его словам, доказывало их лицемерие.

3. Он приводил в пример народы (армян, персов, грузин, готов), которые уже давно практиковали богослужение на своих языках.

Его апология заканчивается тем, что проповедь на понятном языке имеет смысл. Непонятная проповедь, хоть и полная глубокого духовного содержания, не приносит её слушателям пользы.

В житии св. Кирилла говорится об одобрении папой Адрианом II создания для славян отдельного письма. Упоминается о служении литургии на славянском языке сначала в базилике св. Петра, затем и в других храмах Рима.

Согласно житию св. Мефодия, несмотря на одобрение папой славянского письма и богослужения на славянском языке, в Риме также нашлись сторонники «триязычной ереси», в том числе и один из епископов, которым папа поручил рукоположить учеников святых братьев.

Упоминания в богослужебных текстах

«Триязычники» упоминаются в седальне из службы св. Кириллу и Мефодию.

«Триязычная ересь» упоминается в акафисте святым братьям.

Литература по теме

- Житие Константина-Кирилла Библиотека литературы Древней Руси

- «Трехъязычная доктрина» прот. Александр Мень

Комментировать