Личность отца Иоанна Миронова — единственная и неповторимая. Однако все, кто имел счастье тесно общаться со священниками его поколения, а также чуть старше и чуть младше него (большинство из которых уже отошли в вечность), могут свидетельствовать, что всех их объединяли драгоценные качества души. Недаром святыми отцами отмечено, что только опыт страдания, опыт преодоления трудностей может по-настоящему преобразить человека. Священники старшего поколения все без исключения прошли через гонения, войны, нищету и жизненную неустроенность. И эти испытания «расширили их сердца», так что вслед за апостолом Павлом, обращаясь к своим ученикам, они могли сказать: «вам не тесно во мне, братия» (см. 2 Кор. 6, 12).

Не умственная, не головная вера была у священников старшего поколения, а именно сердечная, жизненная, и потому многим из них был послан дар сопереживания людям. Не книжной учёностью они были сильны, а мудростью, рожденной жизненным опытом. И потому по праву носили звание «отцов». Рядом с ними мы все чувствовали себя малыми детьми — и не боялись строгости, и были благодарны за ласку, жаление, отзывчивость.

В 1990-е годы мы отчасти пережили такой же перелом, какой произошел в Римской империи в IV веке, когда после преследований христианство стало государственной религией.

Конечно, у нас секулярное государство, но, по сути, в годы перестройки в России произошло то же, что и при Константине Великом в Римской империи: в Церковь из мира пришла огромная масса людей и стала предъявлять свои требования (вольно или невольно). И Церкви необходимо было отвечать на эти требования, становиться более «современной». И батюшки тоже должны идти в ногу со временем, они не могут и не хотят быть «маргиналами». Наверное, так и нужно[1].

Однако тем, кто застал другое время и помнит старое священство, иногда становится грустно и одиноко. И тогда думаешь: «Слава Богу, есть еще отец Иоанн Миронов! Он сохраняет простое, сердечное, основанное на любви духовничество!» И отрадно, что он не замкнут только на своём приходе, о нём знают, к нему приезжают люди из разных краев нашей страны и зарубежные паломники. Он не даёт угаснуть светильнику традиции, через него мы держим связь с прославленными старцами (которых он знал лично) и со всей простой крестьянской Россией, которая неуничтожима. Как сказал однажды отец Иоанн, «прошло время, и стало понятно, что так, как было с нами, устроено Божиим Промыслом для нашей же пользы».

Многая лета, батюшка Иоанн!

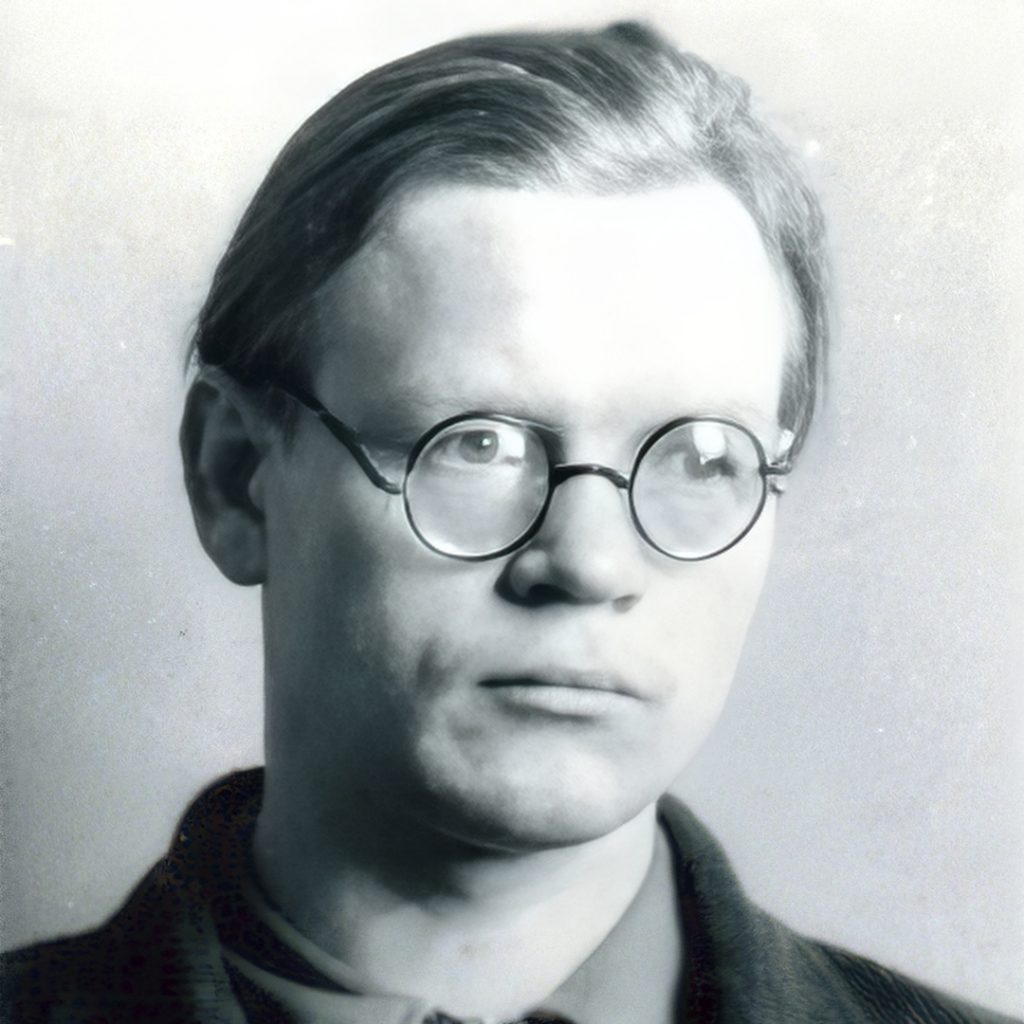

А теперь коротко расскажем о жизненном пути отца Иоанна, особенно остановимся на детских и юношеских годах – откуда берёт исток вся многотрудная жизнь.

Истоки

Родился будущий пастырь в деревне Шабаны, в пятидесяти верстах от древнего Пскова и неподалеку от основанного в XV веке городка под названием Остров, через который лежит путь в имение матери А.С. Пушкина «Михайловское». Думается иногда, что отец Иоанн так любит поэзию, часто цитирует стихи, оттого что с рождения дышал воздухом, напоенным великим поэтическим словом…

Теперь, в последние годы своего земного странствования отец Иоанн проживает неподалеку от своей родины – в воздвигнутом его молитвами монастыре в честь иконы Божией Матери «Милующая».

Родился Ванюша уже в советское время — 25 ноября 1926 года. Однако в его родной деревне традиционные основы бытия ещё сохранялись. Недаром же, не мудрствуя лукаво, младенцу дали имя того святого, в день которого он появился на свет — святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского. Семья Мироновых, как и всякая крестьянская семья, была многодетной и по-настоящему патриархальной. Ванюша был шестым ребенком, после него родилась ещё девочка, которую назвали Александрой. Родителей почитали — не из страха наказания, а из любви к ним, не желая причинять огорчения. Глава семьи Георгий Миронович был строгим отцом для своих детей и рачительным хозяином. Его слово было законом, никто в семье не смел перечить отцу. Послушание было основой жизни Вани Миронова в раннем детстве.

Мамушка Ольга Денисьевна, по словам отца Иоанна, «сколько любви нам подарила, доброты простой крестьянской. Она учила нас быть честными, добросовестными, не брать чужого, как бы худо ни жилось, и всегда благодарить Господа»[2]. Приведём здесь особо трогательные слова отца Иоанна о маме: «Я помню ласку матери: мы, дети, что-нибудь натворим, а она заставит нас почувствовать вину, но как? Погладит по головке нежно-нежно!.. И чувствуешь прикосновение её, и силы в тебя вливаются, и понимаешь, что ты под великой защитой материнской»[3]. Ещё о маме: «Очень большое значение для меня имел пример моей мамы, на редкость милостивого человека. Мы нищенствовали, но она всегда отдавала людям последнее, не думая о том, что останется самим. И Господь всегда воздавал сторицей»[4].

В начале 1920-х годов в деревне уже насаждалась новая безбожная идеология, но в семье Мироновых веру не теряли и детей старались воспитать в благочестии, учили молиться и поститься. Все силы своей души отдавала этому мама Ольга Денисьевна. Коренная жительница Псковской земли, она не раз бывала в тех многочисленных псковских монастырях, которые издавна были оплотом православия — и, прежде всего, в Псково-Печерском Успенском, куда её сын Ваня позднее будет приходить с духовными вопросами к старцам. От монашествующих отцов и матушек-подвижниц Ольга Денисьевна научилась смирению, терпению и молитвенности. Только с этими качествами можно было пережить все то страшное, что выпало на долю семьи Мироновых, и не отчаяться.

Картина страшных дней

В 1932 году отец отказался вступать в колхоз. А хозяйство, как и у всякой работящей крестьянской семьи, у него было крепкое. Держали не по одной корове — ведь напоить молоком, накормить творогом, маслом, сыром нужно было целую ораву; и лошадей всегда в хорошем крестьянском хозяйстве было не менее двух — одна пахотная, одна выездная. А ещё в крестьянском хозяйстве была птица разная, мелкий скот, свиньи, огород, сад, покосы.

Но в 1930-е годы таких работящих людей стали называть кулаками. Хотя, согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля: «Кулак — это перекупщик, сводчик в хлебной торговле, сам безденежный, живет обманом, обсчетом, обмером».

Ване Миронову в то время, когда их согнали с родных мест, было четыре года. Страшно это сознавать, но больше всего от кампании раскулачивания в России пострадали дети.

Бог стёр из памяти мальчика Вани Миронова картину страшных дней пути на лагерное поселение, об этом вспоминает его сестра: «Везли нас в товарных вагонах к Синявинским болотам на торфоразработки — строить гидроэлектростанцию. Кто отказывался вступить в колхоз, все были там. Привезли нас, расселили в промерзших бараках…»[5]

Многие семьи раскулаченных были отправлены в далекие от родной земли края — на север, на Урал, в Казахстан, в Сибирь. Семье Мироновых суждено было отправиться на приневские земли, которые стали для них не менее страшными, чем далекие суровые края.

О потерях родных и близких в лагере отец Иоанн помнит и до сего дня, молится о них, имена их без слёз произносить не может. В лагере умерли от голода и холода трое братьев и сестра— Василий, Петр, Николай, Александра (последней было полтора года). Умер на торфоразработках дядя, заработала туберкулез мама, болела после этого семнадцать лет и рано отошла ко Господу. Всю жизнь мама страдала, от слёз у нее даже случилось засорение слезного мешочка. Она оплакивала тяжёлую жизнь, смерть детей, родных и друзей.

Переселенцы жили в бараках, человек по двести в каждом. На работу выходили в любую погоду и должны были выполнять норму, за что давали мизерный паёк. Дети также могли получить его, только работая. Так и видишь эту картину: маленькие исхудавшие мальчики и девочки в старой потрёпанной одежонке копаются в сыром и холодном торфянике, тащат тяжелые корзинки с торфом, а по пути замечают, где растет клюква и брусника, чтобы потом собрать её. Ягода была спасением — её можно было отвезти в город и продать.

Отцу семейства в выходные дни разрешали иногда отлучаться в город. Дорога была трудная, дальняя, а после неё зачастую нужно было всю ночь в очереди простоять, чтобы десять метров ситца получить или какую-либо обувь и одежонку. Запомнился мальчику Ване один случай. Папа поехал в город за хлебом, купил целый мешок, а на станции мешок распороли бритвой. Удалось удержать только две буханки. Рассказывая об этом случае, отец Иоанн добавляет: «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Это одна из его любимых поговорок, рожденная опытом всей многотрудной жизни.

В 1937 году расстреляли брата матери. Можно это рассматривать и как жертву, потому что после этого семья Мироновых со страшных Синявинских болот, из бараков была переселена в село Медное, где можно было снять угол в избе. И где был храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Беда ходила по пятам за всеми «спецпереселенцами». Десятилетний мальчик Ваня запомнил, как «работники НКВД стали рыскать по ночам, забирали людей. Не раз я видел, как арестовывали единственного кормильца в семье, как бросались люди под колеса “воронков”»[6]. Пришли за кормильцем и в семью Мироновых, отец был отправлен в дальнюю ссылку на десять лет.

В поселке Медное Ваня Миронов проучился до пятого класса (в школу пошел девяти лет). 6 сентября 1941 года в поселок вошли немцы. Школу закрыли. Доучивался Ваня в Новопавловской средней школе. И здесь были такие же хорошие, «старинные» учителя, и почти всех их отец Иоанн до сих пор вспоминает по именам. Даже в условиях оккупации они умели привить детям любовь к Родине.

«Больше месяца мы шли рядом с фронтом в Псковскую губернию»

С оккупированной территории семья Мироновых решила спасаться бегством, пробираться в родные места, на Псковщину. Отец Иоанн вспоминает: «Больше месяца мы шли рядом с фронтом в Псковскую губернию, откуда наша семья была выслана. Бывали такие скорбные дни, что и не чаяли дойти. Полный авитаминоз у нас был, завшивленные были, потому что нас не пускали в дома-то, боялись люди. Некоторые как шли, так около канавок и умирали. Но нам Господь помог»[7].

Ивана в 1944 году тоже хотели угнать в Германию, но он бежал, перешел линию фронта и семнадцатилетним юношей ушел воевать. Когда он проходил медкомиссию, признался, что плохо видит, в детстве он сидел рядом с горящей печью, вылетела искорка и попала в глаз. Но майор медицинской службы сунул ему палец под нос: «Видишь?» — «Вижу». — «Ну и немца увидишь, иди в бой».

О войне отец Иоанн, как и многие ветераны, вспоминать не любит. Хотя, наверное, можно было бы поведать, например, о том, как удалось бежать из плена, или как он перешел фронт, какие подвиги приходилось совершать на службе в артиллерийском расчете. Рассказать, как на глазах погибали товарищи, как страшно было под вражеским огнем… Видимо, для батюшки это время, к которому не хочется возвращаться в подробностях. Тем более, про войну уже так много рассказано.

Но рядовой Миронов не прятался за чужие спины, о чём свидетельствует факт его награждения орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Молитвами матери рядовой Иоанн Миронов дошёл живым и невредимым до конца войны. А она, дождавшись его и прожив с ним всего полгода, в 1947 году мирно отошла ко Господу. Отец так и не увидел жену после своего ареста, он вернулся в родную деревню уже после её смерти.

Во время войны, на краю гибели, у молодого солдата созрело окончательное решение посвятить себя служению Богу. И, подобно многим фронтовикам, он, вернувшись в мирную жизнь, решил стать священником.

На этот путь его благословил старец прп. Серафим Вырицкий. Он опекал его в первые годы обучения в семинарии. Преподобный Серафим Вырицкий передал молодому семинаристу Иоанну Миронову ту духовную мудрость, которую он теперь, на склоне своих лет, выражает такими словами: «Все надо было испытать, пережить, пройти чрез огонь, воду и медные трубы, но не озлобить и не повредить свою душу… Я всегда знал, что Господне око следит за нами. Милосердный Господь выводит нас из самого трудного положения, из любого тупика, в который мы попадаем в своей жизни. От самой купели и до самой кончины Он ведет нас Своей любовью. «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает и не даст вовек молвы праведнику». Если мы вверяемся в руки Божии, то нам всегда легко. Во все времена. Почему мученики шли на смерть за Господа? Потому что они знали, что Господь с ними, и это окрыляло их. Апостол Павел прямо так и говорит коринфянам: что нас разлучит от любви Божией? Ни смерть, ни теснота, ни гоненья, ни темничные узы, ни высота, ни долгота, ни глубина, ничто не разлучит нас от любви Божией. Потому что любовь Христова побеждает всё. Она несёт нам радость, мир, спокойствие, а без Христа мы маемся, не находя ни покоя, ни радости»[8].

Духовное ученичество у старцев и подвижников

Залог духовности отец Иоанн старался получить прежде всего от старцев, многие из которых ныне прославлены полнотой церковной. Он говорит, что «старцы указывали путь в Царство Небесное». Всякий раз, на каникулах навещая родной дом, семинарист Иоанн Миронов ездил в Печоры[9], беседовал с преподобным старцем Симеоном и вернувшимися из изгнания бывшими валаамскими старцами. Там же, в Печорах, встречался с находившимся на покое митрополитом Вениамином (Федченковым).

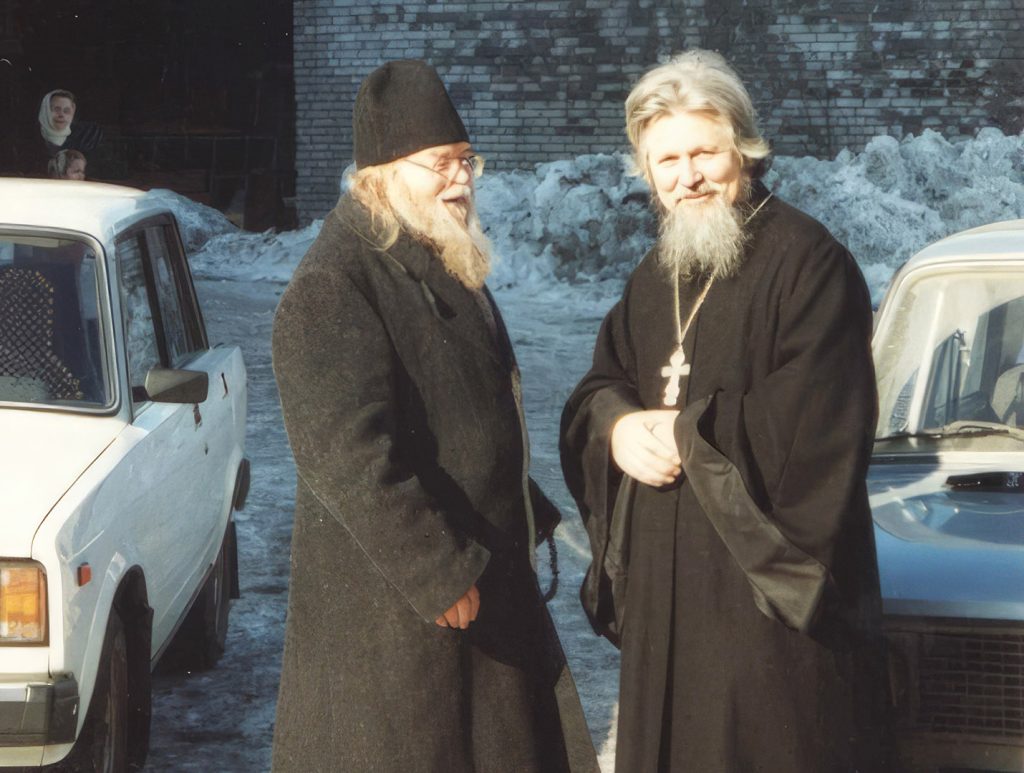

Ездил семинарист Иоанн Миронов и к преподобному старцу Кукше, который тогда подвизался в Киеве и в Почаеве, а начинал свой монашеский путь на Афоне и закончил его в Одессе. Позднее посещал архимандрита Савву (Остапенко) в Печорах. Духовная дружба связывала отца Иоанна с приснопоминаемым старцем Николаем Гурьяновым.

В памяти отца Иоанна Миронова наиболее ярко запечатлелись духовные образы валаамских старцев: иеросхимонаха Михаила, схиигумена Луки и схимонаха Николая. Особых разговоров у юноши с ними не было, но молитвенный дух открытому сердцу передается без всяких разговоров и вопрошаний. Старцы на белом полотне своей души изобразили живого Бога, от них веяло нездешней чистотой и красотой, поэтому стремились к ним все те, кто искал истину, горел желанием подражать Божиим подвижникам.

В то же время, когда молодой ревнитель благочестия Иоанн Миронов напитывался духом валаамских подвижников, в Печорах жил свой, родной землей взращенный батюшка-утешитель, ныне прославленный в лике преподобных, — старец Симеон. Для отца Симеона не было простых или мелких духовных проблем. Его подземная келья рядом с Успенским пещерным храмом была всегда открыта для приходящих людей, а его любвеобильное сердце вмещало всех страждущих и болящих. Хорошо знал отец Иоанн и старца Иоанна (Крестьянкина), встречался с ним в Пскове, когда он служил в Троицком соборе, потом ездил на Рязанщину, на приходы, которые был вынужден часто менять по воле уполномоченных. Радостью были встречи в Печорах.

В годы своего священнического служения на разных приходах (которые не по его вине постоянно менялись, и было их за всю его жизнь 13) отец Иоанн посылал своих духовных чад за советом к старцам. Не только в Печоры и на остров к старцу Николаю, но и в Троице-Сергиеву лавру к старцам Кириллу и Науму, к блаженным старицам — Любушке, Алипии, Маргарите, Серафиме.

Любовь к старчеству — отличительная черта отца Иоанна. Недаром он восклицает и молится: «Дай Бог, чтобы в России ещё появились такие подвижники, как оптинские, глинские, дивеевские и печерские старцы!»[10] Для всех, кто знает отца Иоанна Миронова, ясно, что он запечатлел образы старцев в своём сердце от ранней молодости и выверяет свою жизнь по этим святым образцам. И преподает нам уроки святой жизни. В его присутствии Евангелие становится ближе.

Почти 70 лет предстоит престолу Божию отец Иоанн. Многим в России он стал известен как настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ в Санкт-Петербурге. С течением времени многое изменилось в жизни России и Церкви и жизни самого отца Иоанна — менялись места служения, правящие архиереи, окружение. А батюшка остаётся всё тем же «добрым пастырем», и в «старости маститой» он говорит о своих наставниках-старцах так, как будто видел их только вчера, и всё так же считает себя их скромным послушником. Батюшке дана особая «память сердца», которая словами до конца невыразима.

Давайте и мы хранить благодарную память о добром пастыре – батюшке Иоанне Миронове.

[1] Просим читателей не думать, что мы обличаем молодое поколение священников. И среди них, конечно, есть истинные пастыри Христовы, настоящие отцы и подвижники.

[2] Цит. по: Раскрытая книга. Духовные беседы и поучения отца Иоанна Миронова. 60.

[3] Там же.

[4] Там же. С. 62.

[5] Цит. по: Раскрытая книга. Духовные беседы и поучения отца Иоанна Миронова. С. 185.

[6] Из бесед о покаянии в эфире «Православного радио Санкт-Петербурга» 15 марта 2004 года.

[7] Там же.

[8] Из бесед о покаянии в эфире «Православного радио Санкт-Петербурга» 3 октября 2000 года.

[9] От Псково-Печерского монастыря до родной деревни отца Иоанна всего 45 километров.

[10] Рассказ в эфире православного радио 11 декабря 1997 года.

Комментировать