[Ноябрь 1902 год.]

Филевский И., свящ. Христианская религия и культура // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 545–558

(2-е религиозно-философское письмо).

„Ищите прежде царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам“ (Мф.6:33).

„Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?“ (Мф.17:26).

Наше время не без основания называется временем особого пробуждения и возрождения религиозно-философских идей и идеалов. Что прежде казалось невозможным, то ныне стало совершившимся фактом в области религиозного сознания и философской мысли. Везде стали говорить о том, как „людям жить“, „во что веровать“, чему воздавать религиозное почитание и богопоклонение. И мы уверены, что этот „огненный пламень религиозных упований“ возгорится в яркий свет истинного религиозного знания, приближающего человека к Богу и Бога к человеку, а эта душевная жажда религиозной жизни „станет непорочным приношением чистейшей жертвы“ на „богоприимной трапезе“ Церкви нашей. Хотя ещё „всякий носится своим направлением ветра“ (разумеем современных „глашатаев и вождей“ русской, так называемой, интеллигенции), но „в сердце Церкви вера твёрже адаманта“, и она-то из людей, искренно-мыслящих и сердечно любящих составит всенародное собрание „истинных богопочитателей“, разумеющих „божественные деяния Духа Святого“.

В кругу „светозарных мыслей“, омывающих греховные нечистоты современной „богоборной, языческой цивилизации“ и исцеляющих раны её, видное место занимают религиозно-философские думы о христианстве и культуре. Особый интерес их уясняется в границах серьёзных и глубоких размышлений о значении культуры для „нового религиозного возрождения и просветления“ в наше время. Здесь открываются перед нами три извилистые пути, ведущие в разные стороны. Одни из писателей сомневаются во внутреннем достоинстве и пользе культуры вообще. Культура – это „несчастье человечества“. Она ничего не приносит людям, кроме ужасного хаоса, „неведения истины“ и раздражения воли. Это не что иное, как головокружительная погоня за „вечным счастьем на земле“, никогда неосуществлённая и неосуществимая. Трагическая история всемирной культуры – это страшно-скорбный свиток, на котором начертаны: „рыдание, жалость и горе“. Бесконечные попытки человеческой культуры создать „полное счастье для всех“ – совершенно безрезультатны. Поэтому, нужно низвергнуть этого загадочного „сфинкса древней басни“, сидевшего до сих пор на распутьях европейской цивилизации и предлагавшего каждому путнику вопрос о „золотом веке на земле“. Довольно жертв принесено этому таинственному божеству современного человечества, особенно при развившейся чувствительности к страданиям и „скорби духовной“. Нужно одолеть это „всепожирающее чудовище“. И вот являются мудрецы, „сердцеведы всего человечества“, безжалостно разрушающие демоническое капище этой тёмной, зверской, хищной, губительной силы, именуемой культурой. Это гр. Л. Толстой, зловеще отрицающий главнейшие грехи и плоды общечеловеческой культуры и проповедующий „первобытную древность“ и „естественное право“ человеческой жизни, без государства, Церкви, без законов, без наук, искусств, без разума и страданий. Это Ницше, двойник Толстого, судорожно провозглашающий „зверо-нравную мораль демонического сверхчеловека“, пламенно призывающий людей к „древней дикости“, жестокому „социально-политическому“ рабству, всячески устраняющий из кодекса общечеловеческой нравственности – любовь, сострадание и радость. Вообще против культуры вооружаются люди псевдорелигиозные, ложно воодушевлённые, непонимающие религиозного значения культуры для истинной цивилизации.

Другой ряд мыслей по вопросу об отношении культуры к религии движется и раскрывается в границах не менее широкого вопроса о безусловно-автономном значении культуры. Здесь построение и план суждений и мечтаний идёт в таком порядке. Религия, как деятельное стремление к „загробному идеалу“, как „жизнь, ведущая только к личному (т. е. не-общественному) спасению и личному блаженству, потустороннему, созерцаемому в Боге, есть не что иное, как в корне анти-культурное начало и „кормило жизни“. Религия забывает о земле; в ней нет места для земли и „всего земного“. Она всё сбрасывает с „лица земли“, чтобы затем рассечь „житейское море“. Для людей нужно не религиозное эгоистическое блаженство, а культурное альтруистическое счастье, не „мифический эдем“, а „рай земной“, „земля, текущая мёдом и млеком“. Практические нужды – вот „конечная цель“ и жизненная задача истинного прогресса, а не „загробный мир“, всегда и везде служащий „суррогатом плохой земной жизни“80. Культура, ведущая человечество по пути материального прогресса, удовлетворяющая „практические потребности“ людей, и есть единственная религия. Другой религии не нужно: она непознаваема в этой жизни. Итак, нужно отказаться от „мистической религии“ и безусловно-преклониться перед одной „положительной культурой“ с её стихийной силой, с абсолютной уверенностью на „развалинах жизни“ устроить „царство вечного счастья“. Эти, в сущности антирелигиозные, идеи проповедуют в наше время современные „пророки культуры“, „ихже несть числа“, фанатические защитники „материальной пользы“ и „позитивного знания“, злосчастные и озлобленные герои социальной справедливости“. Они так же, как философы и писатели первой группы, стоят на „самоубийственном пути“, на пути к идеалистическому самообольщению и самообоготворению. Вся опасность этого пути в фанатической, почти религиозной, вере в „самопомощь субъективного разума“ и „самодовлеемость индивидуальной и общественной совести“.

Есть ещё третий путь в современном решении вопроса о пользе и необходимости культуры. Это чисто-христианский универсальный взгляд, отыскивающий в самой культуре творческие начала истинно-религиозной жизни, религиозных идей и идеалов. Культура и религия – это не „противоположные начала“, а дружественные, родственные, самые близкие источники и основы человеческой жизни. Культура и существует для религии, а не религия для культуры. Религия – всеобъемлющее начало исторического бытия и жизни человечества, а потому и „господственный принцип“ в отношении к культуре. Религия – „госпожа культуры“, матерь, родоначальница. В ней, поэтому, должно искать „всечеловеческое призвание“ к культурной работе и „основную мысль“ о культурной задаче человечества, особенно в его отношении к христианству. Есть у нас особая группа консервативных писателей, поэтов и художников; не только сочувствующих религиозной культуре, но в исторических судьбах самой христианской культуры угадывающих тайну всемирного торжества православной Церкви. От них несколько отличаются и, с чрезмерной озабоченностью за успехи современной культуры, отходят те из наших либеральных писателей, которые, „отводя русло религии в сторону практических интересов“, опасаются всеобщего господства „безбожия“ с победой культуры, с поспешным и односторонним развитием „технического и международного прогресса“, с повсеместным господством „фанатиков и фарисеев космополитической цивилизации“ 81.

Вопрос о зиждительной культурной силе религии христианской здесь не частный вопрос, а центральный. Иссохнет центр творческой жизни общечеловеческой культуры и „обращения соков“ её, ни один цветок больше не распустится из почки, и ни в одном цветке не завяжется плод. „Всемирная связь“ культуры и религии по большей части порывается „вне христианства“, особенно в религиозном пессимизме, обманувшем „земные надежды“ там, где они загорались (см. всепожирающий буддизм). Если земная жизнь человека не может обойтись без религии, а культура существует для религии, то вопрос о культуре в христианстве означается, как вопрос самый жизненный, как вопрос „бытия и смерти“ христианских народов и царств. Победить недоверие к культурному смыслу и значению христианства, мутной, хотя и широкой, струёй влившееся в общественное сознание и жизнь „европейского человечества“, часто по всем направлениям „рассыпающее клубящуюся пену бурного гнева“, – это значит разрешить вопрос, от которого „зависит жизнь и смерть религиозного сознания и судьба самой культуры“82. Если зловещая убыль „духовного просветления“, нравственного добра и „любомудренной жизни“, подлинно достойная слёз, есть неоспоримый факт современной европейской цивилизации, то судьба будущего христианской религии освещается яснейшим светом и освящается цветоносным благоуханием истинной культуры, облагораживающей, исцеляющей, примиряющей, утешающей, радующей.

Упорно наклонять учение о культуре в христианстве в ту или другую сторону и „уравнивать различные мнения“ мы не берём на себя в настоящем письме. Также не имеем намерения собирать теперь доказательства на то, в чём издавна убеждены по вопросу о благодетельности культуры. Мы хотели бы ввести в свои рамки религиозно-философскую работу некоторых из современных писателей по этому интересующему нас вопросу83. В чужих мыслях и словах есть камни разной ценности. Есть камни, которые прямо идут в постройку „религиозно-философского миросозерцания“, как будто они из одного камня. Есть „камни шероховатые“, другие с трещинами, иные круглые и негодные для здания. Духовная красота и сила истины – в „благолепии помышлений“, в „небесном восхождении ума“, соблюдающего меру в словах и в самом построении мыслей своих.

Культура – для религии. Вот „краеугольный камень“ и философская формула нашего построения и план наших суждений и дум по вопросу о торжестве „культурно-христианских упований“, о культурном прогрессе всего человечества в христианстве и через христианство. Религия – древнее культуры. Сначала религия, а потом культура. Религия от Бога, а культура от людей, но для Бога. Культура должна уподобляться религии. Культурная жизнь воспламеняется с первой мыслью человека, с первоначальным словом, загорается с первыми „шагами жизни“ человека на земле. Вот почему вся „первобытная и патриархальная древность“ горит ярким пламенем и переливается в радужных цветах религиозной жизни. Всё носит „нерушимую печать“ религиозного союза, прекраснейшего и приятнейшего. Всеобщие „первобытные религиозные предания“ – это главнейший след и новое пробуждение культурно-исторического творчества, всецело объятого зиждительною силой богооткровенной религии. „Основные элементы“ поэтической и философско-научной деятельности, „написанные законы“ о личности, о браке и семье, об общественной жизни, о государстве и проч., всё это коренится в главнейших приобретениях человеческого духа под государственным влиянием религиозной культуры.

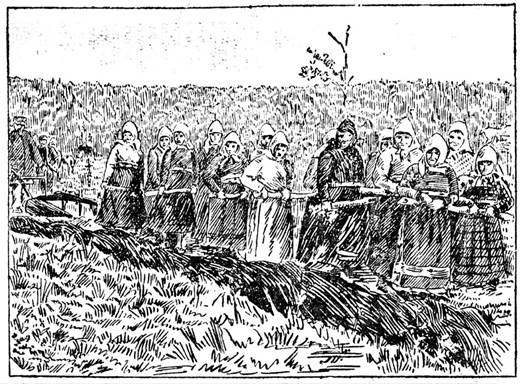

Культура – это всемирная „нива Божия“, это целый мир, религиозно возделываемый людьми для Бога. Живописцы берут для себя „образцовые картины“. Такие картины – вся культурно-религиозная история и жизнь Ветхого Завета. Священные книги, заменившие „безбожные жертвы“ язычников, чудное богослужение, дивная красота бытовой жизни, житницы, гумна, серпы, копны, снопы, призывавшие „благословение мимоходящих“, всё это доброкласная и тучная нива и великая жатва Земледелателя – Бога в Его святом народе, благолозном винограднике (Ос.10:1). Яко смоковницу в пустыне обретох Израиля (Ос.9:10), как одну или две зрелые ягоды на незрелой кисти винограда. Но они сохранены, как благословение Господне, и освящены, как начатки (Ис.65:8) религиозно-культурной жизни не только богоизбранного народа, но и всего мира. Этот библейский облик и этот религиозный склад расширенной культуры в великом устроении духовной жизни целого народа есть не что иное, как идеальное предначертание всемирной культурной работы. Свет и краски эти никогда не потускнеют, не поблекнут; ибо это „земледелие Божие“.

Тоже в существе и в новом завете лучезарное дело религиозной культуры, „внёсшей больше плодов в небесные точила“. Как „таинство страдания“, Новый Завет, ясно разрушая всякие религиозные гадания, открыл и установил чистые источники истинной культуры. В христианстве явственнее, чем где бы то ни было, отмечается необходимость религиозной культуры для „общения в Божием воплощении и Божиих страданиях“ (св. Григорий Богослов). Это новая сторона и новый блеск христианской внутренне-прекрасной культуры. Вся она растворяется в „учении о тайне страдания Богочеловека“ и освобождении от него. Вот где „практическая нужда“ христианской религии и абсолютная, ничем неустранимая. Вот где „истинные пути“ примирения религии и культуры, составляющего глубочайшую основу общечеловеческого прогресса. Только в духе христианства возможно обрадовать „сердце просветлённого человечества“ радостью истинной „от смрадного позора духовного рабства и стихийного угнетения от физического зла“. Здесь культура не только „единственно верный фундамент для религии бесконечной любви“84, но и существенная, неискоренимая потребность умов глубоких, горящих огнём „пытливой любви“, живущих и чувствующих глубоко то, что проповедуют и к осуществлению чего все стремятся инстинктивно. Здесь религия несёт и вводит всеобщую гармонию в жизнь людей, в жизнь личную, общественную, государственную, политическую, экономическую. Она и помогает, и утешает, и примиряет, и радует. Нет такой сферы и формы деятельности человека в христианстве, куда бы не проникал „живоносный луч“ религии. Поэтому христианская религия неустранима; ибо она всегда и во всём необходима и „душеполезна“. Отсюда религиозно-философский вывод: единственно верные и „нетленные блага“ человеческой жизни получаются только при помощи христианской религии, борющейся под знаменем „Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира“ со всеми страданиями и скорбями в радостной „надежде воскресения и жизни вечной“. Это „священная брань, а не варварская“ (св. Григорий Богослов), освободительная, обильная дарами любви Христовой.

Христианство принесло с собой в историю человечества новый взгляд на страдания духа и тела человека и в этом взгляде установило навсегда абсолютную необходимость культуры и неискоренимость её. Страдания Христовы– вот „венец похваления“ христианской культуры и победоносная сила её. Христос –„Пасха красная“, „крестная и крестовоскресная“. Поэтому Он человеколюбно зовёт к Себе всех страждущих, всех обременённых и клятвенно обещал им успокоение среди „рабских горестей“. И „болезнующее сердце“ трепещет от „радости бытия“ и жизни, когда деятельно участвует в этих человеческих страданиях Христа, „приносит им таинственную жертву“ (св. Григорий Богослов). Страдания Христовы обожествили весь мир, а христиански-религиозное жертвоприношение им всей жизни каждого человека и всего человечества–это не иное что, как „очистительные жертвы на богоприятной трапезе“ (св. Григорий Богослов) за грехи всего мира. Здесь вечные и божественные источники христианской нравственности и религиозная сущность христианской культуры. Христианская культура есть религиозное поклонение страданиям Христовым и „этическая печать“ духовной красоты всего человеческого рода. Здесь человеческая жизнь находит свои „последние цели“; а христианская „идея гуманности“ своё нравственное оправдание и историческое осуществление. И так-как только „в горнем Иерусалиме и в тамошнем Святом Святых будет конец здешнего злострадания и условия шествующих доблестно“ в царство Христово, то ясно, что христианство навсегда сохранит своё культурное значение среди людей: всегда нужны будут храмы, жертвенники, священство, дары Богу, освящение, пророчество, евангелие, апостольство и всецерковное оглашение. Пусть в этом „неизглаголанном благочестии“ окрест „богоприимной трапезы“ Христовой на освящённом месте в „божественном шествии и вхождении“ станет небольшой круг „богочтителей“, но это будут „званые святые“ (Рим.1:7), „люди избранны“ (Тим.2:14), „царское священие“ (1Пет.2:8), достояние Господне духовное (Пс.15:6), „от капли целая река, от искры – целое светило, от горчичного зерна „древо жизни“, пристанище птиц небесных (Мф.13:32), душ превыспренних и возвышенных“ (св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисский). Это будет „соль земли“, „свет миру“, истинный цвет человечества, последняя и первая „аристократия земли“85, „семя свято“, верный залог культурного стояния людей, обновлённых „лучшими надеждами“.

И Церковь вселенская, православно-всемирная слышит слова Того, Кто собирает от „конец земли“ на „гору святую Свою“ (Ис.57:13) сокрушённых сердцем и духом и житием, собирает в отраду и приемлет угнетённых и одиноких в „радость спасения“: „расшири уста твоя еще, простри на десно и на лево, покровов не пощади (Ис.54:2,3). Здесь мера человеколюбия Божия превышает меру человеческих злостраданий. То было „за неправды“, за бесовское поклонение „чуждым богам“, за „самоуготованное пиршество“, а это за истинное религиозное служение; то для очищения, для „воспоминания и поучения“, сколько ущедрен величием Божиим человек в самом бытии своём, а это для „вечной славы“ Божией и для „завета вечного“. Это нерушимый закон милосердия и возмездия Божия. „Мне отмщение и Аз воздам, глаголет Господь“. „Вера под открытым небом лучше великолепного нечестия“, украшенного драгоценными камнями, блистающего и озаряемого золотом, то расточающего его как воду, то собирающего, как песок (образ анти-религиозной культуры). Трое, собранные во имя Христово, во имя Его Евангелия и „домостроительства“ царствия Его на земле, составляют перед Богом „большее число“, нежели многие отрицающиеся Божества в культуре человеческой, и впадающие в страшное и неисцельное „безумие своего культурного первородства“86. Неужели идолопоклонство хананеев, сколько их ни есть, предпочесть одному Аврааму, „другу Божию“, „отцу верующих“, или безбожных содомлян одному праведному Лоту, или диких мадиамлян „боговидцу“ Моисею? Триста человек, которые у Гедеона мужественно лакали воду, лучше тысячи обратившихся в бегство (Суд.7:7–21). Домочадцы Авраама, которых было немного более Гедеоновых воинов, сильнее многих царей и тьмы воинов, прогнанных и обращённых ими в бегство. „Аще будет число сынов Израилевых, яко песок морский, остаток спасется“ (Рим.9:27). „Оставил Себе седмь тысящ мужей, иже не преклониша колена перед Ваалом“ (Рим.11:4). „Не во множайших благоволил Бог“ (1Кор.10:5).

Вот миро-исторический круг истинно-христианской культуры и цельность религиозной жизни её. Бог исчисляет „спасаемых“, святых, великих, истинно-религиозных людей, где бы они не были и за каким бы „делом жизни“ они не стояли. В избранные сосуды“ (Деян.9:15) вливается „освящённый елей“, исцеляющий все недуги телесные и душевные в мире живущих. Так на всех путях человеческой жизни. Истинные вожди и подвижники христианской и общечеловеческой культуры – это сердцеведы, бого-духовные пророки, святые жрецы, первосвященники великие, „строители душ“, „приближающиеся к Богу“ (Лев.10:3), венценосные цари, христолюбивые и страннолюбивые. Они служат для других побудителями к добродетели, живыми мучениками, одушевлёнными памятниками, безмолвной проповедью. О них сказано: „проидохом через огонь и воду“ (Пс.65:12) и, по благословению спасающего Бога, „внидохом в покой“. В лице их Церковь, облечённая в „червлёную ризу“, стоит в мире „препоясанная лентием“ Христовым и „умывает ноги“ (Ин.13:4–5) всем ратоборцам и оруженосцам своим, чтобы „выше всех на золотых крыльях воспрянуть к небу“ (св. Григорий Богослов). Не нужно бороться с злыми скорбями тому, кто должен быть утешителем и целителем недугов других. И Церковь „не противится злу“ (Мф.5:39); но зло „безбожия культуры“ побеждает „небожественным“ участием в искупительных страданиях Христа – Богочеловека.

Бывают эпохи, когда необходимость и преобразование жизненной культуры становится душевным настроением всех, является „назревшим плодом“ общественного развития, выражением потребности всеми ощущаемой, развязкой узлов, веками вплетённых в общественных отношениях“87. Все в самой культуре стараются отыскать „творческие начала“ нового религиозного просветления и новой нравственной энергии. Глашатаи и преобразователи культуры считаются, пророками, изрекающими вещие слова“ из глубины общественной совести88. Осуществление в самой жизни утилитарных мыслей о „счастии культуры“, которые все в себе носят, служит видимым залогом их „героического владычества“ над „современным поколением“. Такая наша эпоха, увлечённая многомятежным и „злым духом культурного соревнования“. Отсюда у нас пошли „целые полчища пророков“, с „факелом новой культуры“ в руках, проповедующих новое „благоволение в человецех“, „новое евангелие“ и новое „исповедание веры“. И нашу эпоху окружило со всех сторон „обширное море“ антихристианской культуры, бурно волнующееся вокруг её корабля. Между пловцами сильный мятеж, все спорят о том и о другом, заглушают друг друга и ревущие и стонущие волны. Нужен кормчий самый знающий, умеющий долго бороться и с морем, и с пловцами, и „спасти корабль“ от двоякой бури, т. е., отвратить взоры всех от жалкого и ужасного вида современной „вне-христианской“ культуры...

И этого кормчего Церковь наша „пророчески зрит“ во Христе Богочеловеке, живущем в ней. Христос – „овча во всесожжение“ (Быт.28:8) на Его священной трапезе, окружённой ликостоянием святых Своих от „всякого языка под небесем“, плещущих руками, полагающих венцы свои перед престолом и восклицающих „громким гласом“: „достоин Ты, Господь, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил всё и всё по Твоей воле существует и сотворено“ (Апок.4:11). Познание живого Бога, принесшего и приносящего Себя в жертву равно для всех, сделавшего каждого наследником Своего величия и Своей полноты“89, – вот основная религиозная идея, которую с особенной любовью должно внести в систему современного философского миросозерцания и культурной жизни. Это „золото на очистительных углях“. Это мудрое противоборство“, особенно против современной мучительной „мании величия“, против фанатического „безумия индивидуализма“, грозящего превратиться в „Гефскую болезнь“, будущего всей европейской культуры, против пессимистической жажды, всеразрушающей свободы, граничащей с культурным одичанием и „культурным варварством“, против горьких разочарований в „счастии жизни“, при скорбном сознании „бесцельности культуры“90… Христос „страданиями Своими уяснил всю тварь“. Здесь дан универсально-культурный „закон о вожделенном истощании в подвигах“ (св. Григорий Богослов) христианской всеобъемлющей и бескорыстной любви. Какие «бескровные и божественные жертвы» возлагаются здесь на алтарь Христов! Целый мир священнодействует Владыке-Христу! Не тельцов и овнов бессловесных закалывают, как предписывалось по «ветхому завету», не какие-либо «внешние блага» приносятся, как у язычников; но каждый «изнуряет себя» (христианский аскетизм) в служении истине Божией, высшей красоте, вечному добру. Бог преисполнен света и добра. Добро должно быть «моим делом». Это хотение Божие. Для этого «божественная борьба христианских подвижников», для этого и трудный подвиг, и неувядаемые венцы. Это лучше для «золотых душ», чем жить свободным от «всяких ограничений». Нельзя понять религиозной сущности христианства без Церкви. Нет Церкви без таинств; но нет и таинств без крестных страданий. Вера христианская – это всепроникающая и всепретворяющая религиозная уверенность в духовном возрождении всего человечества через Церковь и Евангелие Христово. Христианство – не один только богооткровенный догмат, но и истинная жизнь во Христе, умершем и воскресшем. Здесь-то таятся святые и высокие источники «неизглаголанного богочестия», которое на крыльях пламенной веры несёт христианскую религию в культурную жизнь всего мира.

«Новые проповедники истины» ставят в упрёк христианству «тихошественность» его исторической культуры. «Неверное счастье» – вот плоды исторического осуществления «счастья на земле» при помощи христианской религии. «Божественная слава» даже жизни и великой, и святой и та сокрывается в мрачном образе «многотрудной жизни». Отчего благочестивые в трудах и в огненных прещениях», а «погибающие» не знают трудов, болезней и скорбей? Говорить о «наказании за грех», – это значит представлять себя знающим, что такое Бог, но это уже «повреждение ума». Оправдывать всё стихийной борьбой с «злобным диаволом», – это значит спрашивать: «кому пролита кровь Христова», и искушать Бога. Говорить об «углях, очищающих жизнь», и о «золоте в горниле», – это значит утешаться пустыми словами. Ссылаться на «загробный идеал», – это всё одно, что на скрижалях чистого сердца богодуховной Церкви, – Церкви, покоящейся на «недрах Иисусовых», слушающей у ног Его слова Его, – начертать «надгробную надпись». Так буйный «пророк новой культуры», Фейербах объяснил историческое происхождение и внутренний смысл христианской религии «страхом смерти». Так Кант, учитель его, заразил всю европейскую философию «теоретическим атеизмом», последовательно приведшим современную культуру к «самобоготворению». Так, наконец, «сумасбродный» Ницше впервые провозгласил «богохульную мысль» об анти-божественности христианства по причине его мнимой «анти-культурности». И вот, покрыв густой «тьмой неведения» свои «умные очи» и держась за стену «накопленного счастья», философы-рационалисты всех утилитарных и позитивных толков идут друг за другом в фанатическом отрицании христианской культуры. Но «твердыня, занятая ими»91, разрушается общечеловеческой религиозной жаждой бессмертия и истинно-христианским упованием жизни вечной, загорающейся ещё здесь, на земле, упованием, примиряющим человека с «неизбежными горестями» и «искушениями жизни» и освобождающим от «всего мятущегося в мире». Бог управляет целым миром по «великим и сокровенным законам». Отблеск их вполне доходит до нас в исполнении святой воли Его. Божественная воля – вот вечная тайна человеческой жизни и христианского спасения. Поэтому нас нисколько не должно смущать встречающееся в жизни «противоречие между добродетелью и счастьем». Кант соблазнялся этим «странным противоречием», для устранения его категорически требовал признать необходимость безусловного счастья для «полноты и совершенства религиозной культуры». Но отрицать этот «категорический поступок практического разума», – это значило бы внести в чистую область христианской религии «безумие религиозно-культурного эгоизма». Моисей умер на границе «земли обетованной». Иоанн Предтеча, человек религиозно-культурного предания, сын ветхого завета, проводил новый, но не вошёл в него. Они «сеяли слезами», не изведав радостей жатвы. «Плоды посеянного» собраны на праведном суде Божием; так уготованы точила принять в себя «плодоношение жизни».

Свящ. Иоанн Филевский

Михаил иером. Психология таинств // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 559–579

(Этюды).

И ему (Левину) казалось, что не было ни одного из верований Церкви, которое бы нарушало главное – веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека. Под каждое верование Церкви может, быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое верование не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить, и которую одну мы ценим („Анна Каренина“, ч. 3, 374). Эти слова Льва Николаевича мы избираем эпиграфом для наших очерков. Видите, как некогда думал граф об отношении верований Церкви к жизни и смыслу её. Он забыл прежнее к сожалению, и не ему, конечно, а нашим читателям мы хотим напомнить прежний толстовский тезис и попытаемся его оправдать.

Этюд 1-й „О браке“. Предлагаемый этюд – первый отрывок статьи „психология таинств“, которую мы намерены предложить вниманию читателей „Миссионерского Обозрения“ в будущем году.

Причина, почему трактат „о таинстве брака“ появляется ранее остальных 4 очерков: 1) крещения миропомазания, 2) исповеди-причащения. 3) священства, 4) елеосвящения – чисто внешняя: это новая статья В. В. Розанова в „Новом Времени“, где он с настойчивостью, достойной лучшей цели, продолжает отстаивать старую мысль, – будто христианство освящает только гроб и похороны.., не сорадуется тайне брака и детской колыбели.., потеряло высокий „стиль“ еврейской или даже языческой семьи и только внешне, механично, безучастно благословляет венчание... венчание, а не брак... („Новое Время“) .Эти-то старые мысли и побудили нас, в виде почти невольного протеста, скорее закончить именно этюд „о браке“.

Кроме того, по мысли автора, этюд этот представляет некоторое дополнение к статье „Новое христианство“, напечатанной в октябрьской книжке „Миссионерского Обозрения“.

1.

Тим.4:15.

„Браки существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, – таинство, которое обязывает перед Богом... у тех они существуют“.

Крейц. Соната.

В 1889 году появилась знаменитая „Крейцерова Соната“, в которой Лев Николаевич заявил вслух миру τὰ ἐξὴς: „христианского брака быть не может. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков. Идеал христианства не есть брак, но любовь к Богу и ближнему, и потому для христианина плотское общение в браке не только не может представляться законным, праведным и счастливым состоянием, каким оно представляется в нашем обществе нашими Церквами, а всегда падением, слабостью, грехом. Христианского брака никогда не было. Христос не женился и не устанавливал брака, и ученики его не женились“... Как и следовало ожидать, Соната вызвала бурные толки в литературе. О ней писали так много, что наши теперешние слабые наброски были бы совсем излишними, если бы в этих откликах на Сонату не слышалась иногда „лесть“, пожалуй, „большая первой“, т. е., самой Сонаты.

Собственно Л. Н., всегда непоследовательный, через несколько лет после Сонаты целиком отказался от её главного тезиса.

„Христианский брак“, пишет он в книге „Ходите во свете“, „возможен, но только тогда, когда у человека есть любовь к людям, и когда предмет любви плотской уже прежде есть предмет братской любви человека к человеку. Как разумно и прочно строить дом можно только тогда, когда есть основание, картину писать, когда подготовлено то, на чём писать; так плотская любовь только тогда законна, разумна и прочна, когда в основании её лежит уважение, любовь человека к человеку. На этом основании только может возникнуть разумная христианская семейная жизнь“. „Я не говорю, – продолжает он далее, – чтобы христианский брак не допускал исключительной любви к женщине; напротив, только тогда он и разумен, и свят; но исключительная любовь к женщине только тогда может возникнуть, когда не нарушена прежде существовавшая любовь ко всем людям“ и т. д...

Это отречение, к сожалению, уже не изменило дела: продолжатели и корректоры, развивая мысли Сонаты, сумели окрасить в цвет будто бы церковного христианства, придать характер будто бы христианский тому, в Сонате, от чего отрёкся даже сам Л. Н.

Мы имеем теперь дело с двумя группами авторов, откликнувшихся на Сонату: группа обличителей, выступивших на защиту церковной истины в прямых целях оппозиции Л. Н., и группу авторов, примкнувших к толстовской проповеди, хотя также иногда во имя и от имени Церкви. И большей частью, нужно сказать, что друзья здесь опаснее врагов.

„Брачное сожительство – грех, и Церковь не может освятить то, что само по себе не свято“... От этой последней мысли, что церковный обряд ничего не прибавляет к простому сочетанию двух, и что грязное вне брака не становится святым через освящение в браке, Л. Н. не отказался и теперь. Что же ответили на это наши друзья? – „Вне церковного освящения единение есть блуд, пишет один. – Но что нужно сделать, чтобы оно было свято? – Следует только поставить перила, гарантирующие чистоту брака: раз эти перила (церковное освящение и обязательство супружеской верности) на лицо, тогда брак свят“...92 Свят потому, что освящён.

А один богослов спорит даже против мысли Шарапова о полной неприкосновенности жены в период беременности и кормления. В том-же приблизительно духе недавно читал публично в Москве г. Струженцов, обусловливая святость брака только возможно строгим воздержанием. Оба последние богослова утверждают, что общение свято, когда оно вызывается физической необходимостью, т. е., переводя на цинический язык, Рцы, когда есть „аппетит“.

Становится страшно за церковное сознание, когда читаешь такие строки. Если истину Церкви и истину брака ограждают такими перилами, то неудивительно, что волки входят в ограду Церкви. Им даже не приходится перелазить через ограду: такие перила упадут от собственной негодности. Нет, не с таким оружием идти против огненных образов Крейцеровой Сонаты.

Вспомните женщину у Льва Николаевича, которая в ночь брака с ужасом убежала от мужа. Разве кто решится осудить её?

Ведь припомните, и св. Алексей, человек Божий, счёл нужным уйти из своей брачной комнаты...

Так как, очевидно, он не гнушался таинством брака (иначе он и не принял бы его), то значит здесь уже на пороге брачной комнаты он понял, что брак будет для него теперь падением. А молитвы Церкви об очищении „повнегда родити жене отроча“, где просят об очищении „скверны родившей и о прощении её?“

Ясно, что единение и в браке с церковной точки зрения может быть греховно, и церковное освящение не есть безусловное ручательство безгрешности брачного сожития. Эго истина бесспорная...

Но тогда значит и мы присоединимся к тому, что говорит Л. Н. – к мысли, что брак грех и падение? Избави Бог, это значит только, что перила, которыми ограждается святость истины брака, строят не из того материала.

* * *

Свят ли брак?.. Да, свят и чист. Именно поэтому и больно видеть, что защитники будто бы церковной истины, точно отчаявшись показать внутреннюю святость брака, ссылаются на внешний факт освящения, как на первый и последний аргумент. Да, конечно, брак в христианстве (и только в Церкви) чист и не может быть нечистым, но не потому только, что он освящён благословением церковным, а потому, что и Церковь благословляет только то и помогает в браке быть святым только тому, что может быть святым в самом существе своём, что без помощи Церкви и благодати её не свято „в факте“, но в своей сущности, в возможности велико и свято.

Нет, брак свят. Я не хочу сравнивать его с девством, это не входит в мою задачу (о девстве повеления Господня не имам...), но я утверждаю, что и брак есть дар духа. Дары многи, а дух один. „Велики дары языков и пророчества, но ещё выше дар любви“, – говорит апостол. Итак, дар любви больше, но и дар пророчества – сила Духа Божия. Тоже и здесь: хотя девство и высший дар, но это не мешает преклоняться и перед даром брака. Тайна сия велика не таинственностью своей только, а и величием. Между друзьями нашими большинство признаёт за браком только значение средства к погашению желания. „Новозаветное Откровение, пишет Мирянин в „Русском Труде“, признаёт физическую сторону в человеке, но оно не придаёт ей положительной нравственной ценности. Оно говорит, что вступающий в брак только „не согрешит“ (1Кор.7:28,36), а если в другом месте и говорится, что „выдающий замуж свою девицу поступает хорошо“ (1Кор.7:38), то, по общему смыслу главы, эти слова нужно понимать так: хорошо, потому что избегается блуд (1Кор.7:2), ибо „лучше жениться, нежели разжигаться“ (1Кор.7:9). Следовательно, по учению нового завета, брак является делом хорошим только как средство, предохраняющее человека от блуда 93. Тем не менее, физическая сторона брака есть, всё-таки, „похоть плоти“, „похоть мужа“ (Ин.1:13), „нечто такое, чего лучше избегать“... „Христианство не имеет к браку активного и сорадующегося отношения; оно его лишь допускает, без внимания к жизненно-творческой его стороне (чадорождение), и останавливаясь лишь на морально-этической“. Как видим, брак здесь, как уже мы и указали, имеет чисто отрицательные цели, чтобы убить, помешать росту похоти, не искушать воздержания. Ему придают значение не более как учреждению, которое помогает поставить похоть в границы, сжать, сдавить то, что само по себе не чисто и грязно. Я думаю, этот взгляд также „духоборство, хула на Св. Духа“. Если у Л. Н., как увидим, ложь в его учении о смысле и значении обряда таинства брака и о смысле брачного сожития, то и здесь от друзей мы слышим „брань на таинство Духа Святого“. Это кощунство.

Нет, брак больше, чем его представляют эти защитники брака, – это истина, а не компромисс, это „святыня“, а не учреждение, регулирующее „похоть“. „Пока мы признаём брак (и, его зерно) позволительным (только), мы собственно ещё не получаем брака, как „таинства“, мы стоим на точке безразличия и, собственно, „допущенного разврата“. Нужно ещё дополнить: брак религиозно-спасителен, духовно-очищающ, мистически-зиждителен (дети) (Розанов).

Брак, по христианскому определению, есть великая тайна единения двух душ, в образе единения Христа с Церковью. „В таинстве брака чета в брачном союзе получает благодать отображения в этом своём союзе Божественного союза между Господом, пожертвовавшим Собой для Церкви Своей, и Церковью, составляющей Его Тело и живущей Его благодатью. Это отсвет союза Христа и Церкви. Цели брака не личные только, частные цели супружеской четы, а цели Церкви. Вступающий в брак не для себя вступает, а для Церкви и служит ей для созидания здания Церкви Божией. Как? Чем? Тем, что он содействует росту идеала Христова на земле. Брак есть союз взаимоосвящения. Такую цель ясно указывает св. апостол, когда говорит, что даже неверующий муж освящается, ведётся ко спасению женой верной. Отсюда очевидно, брак имеет целью взаимное совершенствование двоих. Муж и жена нравственно влияют друг на друга, помогают друг другу осуществить все заключающиеся в них нравственные возможности. Брак – это домашняя Церковь, первая школа любви. Как отсвет Христова союза с Церковью, брак выражается во взаимном отречении мужа и жены от себя в пользу другого, будущего ребёнка, который вместе есть будущая Церковь, один из будущих строителей здания Церкви. Брак – это поприще великого аскетического подвига и великого христианского делания. Мир создан, дабы увеличить полноту бытия, чтобы миллионы существ приобщились к радости жизни; христианин даёт жизнь человеку, чтобы умножились Церковь, любовь в Церкви и радость на земле.

Муж и жена, пишет один богослов, понятия гораздо более широкие по своему нравственному содержанию, чем понятия мужчины и женщины, и, пожалуй, отношение между этой парой понятий более далёкое, чем между понятиями мужчины и женщины с одной стороны и самца и самки с другой, и брак есть соединение двух жизней не ради самого сожития, но ради высших нравственных целей, собственно объединение как бы двух волей в одну ради единого принципа благоугождения Богу, душевного очищения обоих брачующихся; таким образом брачные узы устанавливают между мужем и женой уже не родство, а именно единство воли, и это единение сначала на почве взаимного нравственного самоограничения, а потом обоюдного служения всем людям, и признаётся и должно признаваться выше всякого родства по плоти, как только естественного, природного (Быт.2:24). В браке все взаимоотношения мужа и жены имеют смысл, поскольку служат духу“·

Брак называют нередко подвигом аскетизма, и, действительно, это аскетизм в его моральных задачах и целях.

Только для „похоти“ брак заключается очень редко. Даже у развратников, окончательно затоптавших в грязь святую правду чистых отношений к женщине, брак часто больше чист, чем кажется, и у них он есть боязнь одиночества, страх за то, что около них нет и не будет человека, которого можно любить, как человека, сблизиться душевно, жажды любви к другому, к кому-нибудь. И я смотрю уже на эту жажду любви, как на слабое проявление инстинктивного желания любить всех, любить ближнего.

А в чистом истинно христианском браке? Здесь мы имеем дело с тайной великого отречения. Человек отдаёт свою душу, другому, обещается жить жизнью этого другого, отрекаясь от собственного самолюбия, от всего своего „я“. Кто это другой? Жена или муж? Да, отчасти, но ещё более „они“, будущие люди – семья. Вступая в брак, им передоверяет человек дела служения Церкви, в лице их он хочет дать „жизни“ лучшего слугу, чем он, а вместе с этим, он берёт на себя огромную обязанность блюсти за собой с гораздо большей, чем прежде, бдительностью, „ходить чистым и непорочным перед очами чад своих“. Отец-муж обязуется нравственно помнить, что каждое его не доброе движение повторяется, усвояется душой тех будущих людей, каких он дал миру и Церкви. „На всяк день и час, пишет Достоевский, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобы образ твой был благолепен. Вот ты прошёл мимо малого ребёнка, прошёл злобный, со скверным словом, с гневливой душой; ты и не приметил, может, ребёнка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал его, а, может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастёт оно, пожалуй, а всё потому, что не уберёгся перед дитятей, потому, что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе“. Вот эта-то благолепность, бдительность за собой, любовь осмотрительная и бдительная и есть та обязанность, которая делает брак огромным подвигом и школой воздержания. Эту идею самоотречения в браке когда-то прежде понимал и Лев Николаевич, и он некогда писал, что брак есть „поставка вместо себя новых слуг для жизни, добавляя, что родить святую душу, годную для жизни, собственно значит воспитать её со дня явления в мир, по своему хранимому в благолепии образу (Revue, 1901, июнь). Но разве это хранение образа Божия уже не святость, которая одна уже может оправдать брак.

Нетрудно понять далее и воспитательное значение брачного настроения, брака вообще...

В сфере жизни общецерковной брак, как мы сказали, начало, школа любви. Любовь, здесь воспитавшись, должна потом выйти из круга семьи на всех. Эта любовь одна из задач брака, которая указывается и в одной из молитв в самом чине венчания.

Итак, брак есть школа и факт самоотречения, поэтому-то мы и слышим в чине эти слова: „Святии мученицы, добре страдальчествовавший и венчавшиеся, молитеся ко Господу помиловатися душам нашим“. „Причём же здесь мученики?“ – спросил один лютеранин, случайно попав в храм на венчание, и когда он услышал объяснение православного учения о том, что христианство есть аскетизм во всех сторонах жизни христианской, что в частности брак налагает на людей настолько высокие обязанности по отношению к ним самим, брачующимся, и по отношению к их потомству, что их венцы в некотором смысле приравниваются к венцам мучеников, – нравственное чувство его, этого лютеранина, как бы проснулось, он был глубоко поражён новым строем мыслей по этому предмету и вскоре принял православие и монашество (о. Климент Зедергольм Оптинский)94. „Так, венцы брачные – это вериги подвижнические, венцы победы над чувственностью и всяким чувственным грехом“. Во свидетельство этого торжества добра и света, и победы в христианском браке духа над всякой чувственностью при совершении брачного обряда перед брачующимися полагается и св. крест, символ самоотречения и служения ближнему и Богу, и призывается и великий учитель любви в ветхом завете, св. пророк Исаия“.

И поэтому-то брак – святыня, он – истина; в этом оправдание его. Кто скажет, что оно недостаточно?

Но, послушайте, может сказать нам читатель: это ignoratio elenchi, подмена доказываемого положения: вы доказываете не то, что нужно доказывать, Ваше дело доказать, что брак не грязен в своей физической стороне. Ведь об этой стороне брака собственно трактует „Мирянин“. А вы говорите о чем-то другом. Нет, мы говорим именно о чём нужно. Ясно, что при таких нравственных задачах, какие указаны в браке христианством, брак не может совмещаться с физической нечистотой. С точки зрения физической, он есть также не погашение только похоти, а подвиг аскетический. Это кажется странным, но это так. Я утверждаю прежде всего, что брак может быт свят и в физическом моменте и здесь он требует «подвига благолепности», как это увидим ниже.

Признать святость брака в физической его стороне, это, по-видимому, камень, лежащий «на падение многим». Действительно, в этом пункте поскользнулся «Мирянин», этой святости не хочет признавать даже такой апологет брака, как Шарапов. Усиленно отстаивая нравственное достоинство брака, он в то же время продолжает утверждать вместе с Мирянином, Меньшиковым и др., что физиологический момент в браке лишь терпим ради его этического значения. «Церковь знает, пишет С. Ф., что в глубине светлой идиллии брачных отношений лежит плотский грех, но она знает также, что у огромного большинства людей грех этот непобедим и неустраним. Церковь благословляет союз душ, благословляет воспроизведение рода, чадорождение и только. Церковь как бы говорит брачующимся: вы «вместить» не можете, вам «не дано». Но пусть же, уступив природе в инстинкте чадорождения вы победите её в соблазне грешного наслаждения, очистив по возможности союз от элементов плотской страстности. Ваше плотское сожитие Церковь простит и не вменит в грех только как уступку к природе, но непременно только «простит». Половой акт в самом его высоком и чистом проявлении есть акт не свободы, а потому всегда грех, всегда нуждается в прощении, даже бессознательный. Эта, заключает он, азбука христианства и монашеская концепция здесь совершенно такова же, что и мирская».

Что сказать по поводу таких рассуждений. Все эти рассуждения, конечно, прекрасны, но мы, несмотря на всё наше несогласие с Розановым в его странной языческой теории брака, в то же время на этот раз будем утверждать вместе с ним, что признавать греховной физическую сторону брака, значит отвергать таинство. Нет, идея христианского брака, в церковно-религиозном его понимании, в том именно и состоит, что «брак есть святыня вполне и до дна, без всякого остатка и без всякого исключения, так что в браке уже нет места ни для какой мерзости и ни для какой скверны».

Церковь, которая позволила бы грех ео ipso, в ту же секунду слилась бы с ним и стала греховной Церковью, что невозможно. Брак есть таинство; и как очень точно было формулировано г. Гатчинским Отшельником («Бессмертные вопросы»), это таинство «выпаривалось бы до чиста», «от него бы ничего не оставалось» без трактуемого нами акта; следовательно, пусть даже побочной, но всё-таки непременной частью этот акт включён в таинство, лежит в чаше таинства. Но «таинство» во всём своём пространстве свято, не имеет переслоений с злым, священно отрицательным (Розанов).

В самом деле? Можно ли смотреть, как на нечистоту, на физиологический момент в браке, когда Церковь несомненно благословляет брак, как союз для целей деторождения. Благословлять деторождение – значит благословлять и зачатие. А исключить из таинства момент физиологический, значит несомненно без остатка выпаривать таинство, как выражался ещё Хомяков. Фактически отношения мужчины к женщине и наоборот греховны и стыдны, но это не потому, что греховно и само физическое отношение двух полов, нет оно сделалось греховным только посредством извращения целей и смысла «брачной тайны».

Один праведник ветхого завета перед первой брачной ночью так молился вместе с женой своей: «благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твоё святое и славное во веки!.. Ты сотворил Адама и дал ему помощницей Еву, подпорой, жену его. От них произошёл род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному: сотворил помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею».

Здесь указано, в чём именно состоит теперешнее искажение святой тайны. Жену стали брать для похоти, но не поистине, как жену. Единственная цель брака – деторождение отодвинуто в сторону. Наслаждение часто ставится единой целью брака.

Мало того, человечество путём векового культивирования половой страсти опустилось здесь ниже даже и чисто животной природы.

На это мы указывали уже в другом месте (см. ст. „Новое Христианство“, „Мисс. Обозр.“, окт. 1902 г.).

Человечество окончательно исказило чувство брачной чистоты. Циническая песня, цинический роман, добрачные сношения с женщиной – всё это делает для человека почти невозможным благоговейное и чистое отношение к жене, как только будущей матери... Но что же следует отсюда? Невозможность чистого безгрешного брака? Нет, необходимость возвращения к безгрешной психологии брака. И только. А Церковь считает возможной в своей среде эту безгрешную психологию и представляет её в таких приблизительно чертах.

– Поскольку брачное единение чисто физическое, оно безразлично, вне нравственной оценки, бессознательно и, следовательно, не греховно.

Но в человеке оно всегда осложняется сознанием целей единения. А таким образом уже открывается возможность этической оценки факта.

Итак, чист ли он?

Муж и жена сходятся всегда и обязательно в целях созидания новой жизни в детях.

Ребёнок и любовь к нему, хотя бы „будущему“, есть с самого начала неосознанная причина той мистической связи между ними, какая соединяет двоих в плоть едину, основа их любви.

Мысль о ребёнке необходимо предносится мужу и жене в их отношениях, конечно, если этот брак не для похоти.

Высшее напряжение любви к будущему творению „единомыслие душ и телес“ (выражение требника), высшее желание создать лучшую себя жизнь, заместителя на арене служения людям и Церкви, и выражается в полубессознательном акте единения.

Безразличный и бессознательный в той мере, поскольку он чисто физический акт, он и здесь не перестаёт быть почти бессознательным, но во внутреннем сознании человека не выявлено, т. е., не вполне ясно для него самого в эту минуту живёт альтруистическое стремление к созиданию человека, и это стремление есть положительно нравственное. Радость единения и есть экстаз любви к будущему ребёнку.

Эта психология деторождения необходимо изменяет и сам характер единения.

Не правда, будто оно конец любви к женщине. Зачем „это“ для выражения любви.

Оно конец их общего желания ребёнка и общей любви к нему. Поэтому-то единение и не есть падение. Оно не страстно в обычном смысле слова. Единение, которое является результатом накопившегося полового желания, есть падение, потому что оно пробуждается под влиянием деятельности воображения и чувства в греховном направлении. „Здесь“ (в истинном браке) единение бессознательное и неожиданное завершение чистых мечтаний о ребёнке, а не о жене и муже, неожиданное проявление воли к жизни этого ребёнка, причём в предшествующий момент мысль и воображение вовсе не направляются к этому результату.

Но эта психология – утопия? Так не бывает? Может быть, но так должно быть. Это и есть то самое состояние, какого искал в себе св. Алексей. И не найдя его, он ушёл, ожидая, по житию, когда „благодать устроит между ним и ею нечто новое“.

Конечно, я верю, что в христианстве возможно это состояние: ты должен, значит можешь.

Но если так, то ясно, как серьёзен момент зачатия человека, какого чистого, подвижнического настроения требует так понимаемый брак, в какой степени он чист и безупречен,

По требованию Церкви для брака нужно такое святое настроение: conditio sine qua non. Для того, чтобы брак был свят и ложе нескверно, чтобы от „страстного не родилось страстное“95, человек должен победить свою страстность – „похоть“ даже и в момент зачатия ребёнка, – более всего в этом моменте.

Он должен не смотреть с вожделением даже на собственную жену.

Огромным напряжением психических сил человек должен возвратить себе потерянную невинность, чтобы погас в его взоре навсегда огонь похотливого желания, желания, которое всегда не чисто, на какую бы женщину не было направлено.

Это и есть так называемое брачное целомудрие. Ясно, что такая борьба со зверем, с греховной страстностью, выработанной веками, отречение от прежних отношений к своей жене, как предмету наслаждения и собственности, и замена их отношениями безусловно-бесстрастного характера – есть подвиг: это есть великое дело, оздоровляющее сами источники жизни. Борьба с грехом в браке возвышеннейший тип аскетического делания... оно делает брак подвигом и личного и родового совершенствования и по физической и по духовной стороне. И, конечно, ясно, что подвиг здесь не чисто духовный, но физический; физическое страдание.

Этот аскетизм имеет и внешнее выражение в воздержании в период кормления и беременности.

И достигнутый, хотя относительно, брачный идеал светел и чист бесконечно.

При чистом христианском браке „девственно-венчанная фата не только не снимается вовсе с чела, а, наоборот, уплотняется“. Целомудрие – уважение человека к своему полу, молчаливое и бережное отношение к нему, как к ненарушимо-святому в себе, „растёт и становится сознательнее и глубже“ (Розанов).

Это уже не невинность, а нечто даже более высшее-святое. Это идеал бесконечно высший и чистейший, чем формальное требование жить, как брат и сестра.

Может ли сказать Л. Н., что эти воззрения Церкви не целиком проникнуты истинно-христианским настроением и духом.

Однако возможна ли такая чистота брака? Да. Не всё вмещают словеси сего, т. е. чистого христианского брака, но именно потому то и есть, и нужно, и должно быть таинство брака. Оно и создаёт нужную для брака атмосферу, конечно, когда брачующиеся идут навстречу веянию Духа.

Смысл таинства по его внешней стороне превосходно выяснен (mutantur tempora) Львом Николаевичем Толстым, тем самым, который теперь заявляет, будто обряд брака ничего не изменяет в не святом деле брачного „сочетания“. В „Анне Карениной“ изображается венчание Левина и Кити.

Ему радостно и страшно.

„О еже ниспослатися им любви совершенней, мирней и помощи... Господу помолимся...“ Левин слушал слова, и они поражали его. „Как они догадались, что помощи... именно помощи.., думал он, вспоминая все свои и давние страхи и сомнения. „Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи? Именно помощи мне нужно теперь“. Когда диакон кончил ектенью, священник обратился к обручившимся с книгой.,. „Боже вечный, растоящееся собравый в единение, союз любви положивый“... Как глубокомыслящи эти слова, как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, – думал Левин. Чувствует ли она то же, что и я?.. А он чувствовал в этот момент полный разрыв с прошлой жизнью, начало нового бытия...

„Ты бо из начала утверди обручение их“... Левин чувствовал, что все мысли о женитьбе, о том, как он устроит жизнь „всё это – не то“, и что „это“ что-то такое, что он до сих, пор совсем не понимал.

Кити переиспытывала тоже самое.

Чувство торжественной и светлой радости по мере совершения обряда всё больше и больше наполняло её душу и лишало её возможности внимания.

„Молимся... о еже податися целомудру и плоду чрева на пользу“... Упоминалось о том, как Бог сотворил жену из ребра Адама „и сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей“, и о том, что „тайна сия велика есть“.

. . . Всё это прекрасно, – думала Кити, – всё это и не может быт иначе, и улыбка радости сияла на её лице.

Левин, взглянул на Кити и никогда он не видал её до сих пор такой („Анна Каренина“, Т. II, стр. 327).

Что сознаёт и ощущает Левин? Он начинает понимать, что брак – это больше, чем он представлял ранее, что в сущности брачных отношений есть какая-то тайна, которая хоть одним краем открылась ему в эти минуты. И он не только понял, но почувствовал на себе сладостную тяжесть новых отношений, и откуда-то прихлынувшую силу нести их.

Что это? Не есть ли это прикосновение Духа Божия?

Да; конечно.

Один французский романист, много занимавшийся вопросом о браке (Прево: „Secret Jardine“), говорит устами своей героини:

„Да, это обещание единения, данное перед всем вслух, это соединение рук в обряде меняет психику, действительно устанавливает какое-то новое сродство душ. Что это? Богословы, – продолжает она, – назовут это действием благодати таинства“.

Да, назовут, и это есть именно она. Во всяком ведь случае благой результат, о котором говорят, есть следствие венчания. Кто же скажет, что здесь только cum, а ne propter. Напомним, что и по словам Льва Николаевича брак существует только там, где есть таинство венчания.

Христос, пишет В. В. Розанов, вверил Церкви вовсе не институт „венчания“, а институт брака, и указал беречь чистоту и целость семьи, а не чистоту и целость венчания.

Какое скорбное недоразумение. Разве чистота венчания, то есть, чистота, предбрачного настроения не есть чистота брака. Венчание имеет целью предупредить вступление в брак в условиях опасных для святости всей следующей жизни, а вместе имеет целью вызвать благословение Божие и помощь для всею последующего брачного пути.

Не может же не знать г. Розанов, что благодать брака есть сила, действующая, по учению Церкви, на всём протяжении брачной жизни. Венчание – не разрешение на брак, а сообщение силы длительной, действующей в семье и творящей семью.

Можно ли после этого целость венчания противополагать браку.

* * *

Уяснив теперь, насколько можно, святость брака, сделаем справку, правда ли, что нельзя считать его Христовым учреждением. Будем кратки.

„Приступили ко Христу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил их (Быт.1:27)? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Быт.2:24). Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает“. Не очевидно ли для всякого, что в этих словах нашего Спасителя брак признаётся божественным учреждением? Если бы Христос считал брак грехом и падением, Он конечно заявил бы, что в брак не следует вступать. Здесь совсем другое. Господь Иисус Христос, что особенно важно, не ограничился только ссылкой на слова Библии, но и разъяснил, что в браке таинственно соединяются двое в одно духовное целое, и что никакой человек не в праве посягать на брак. Этим Иисус Христос с Своей стороны, как Основатель христианской религии, санкционирует брак и объявляет его одной из принадлежностей её, как таинство. Действия Спасителя в отношении к браку и к плоду брака – детям служат новым подтверждением этого. Граф Толстой молчит не без умысла и о том важном, но неприятном для него обстоятельстве, что Господь Иисус Христос благоволил присутствовать в Кане Галилейской при бракосочетании и совершил здесь первое из чудесных дел Своих. Православная Церковь справедливо усматривает здесь благословение Иисусом Христом брачного союза, и Хомяков вполне прав, ставя этот факт в параллель с фактом первого узаконения брака. В самом деле, если бы брак не был в очах Спасителя делом добрым, разве Он решился бы авторизовать его Своим присутствием и совершением чуда? От того, что само по себе дурно; Иисус Христос или отвращался, или прямо и публично называл его дурным. Справедливо высокопреосвященный Никанор придаёт особое значение и тому обстоятельству, что Иисус Христос, вслед за речью Своей о браке, как учреждении Божием, совершает благословение детей и говорит: не препятствуйте им приходить ко Мне. ибо таковых есть царство небесное. В Кане Галилейской Иисус Христос благословил сам брак, а здесь – детей, как плод брака. Будучи плодом брака, как Божия учреждения, дети объявляются чадами не земного только, но и небесного царства. Как же с этими словами Спасителя о браке и с Его действиями в отношении к браку и к детям вяжется мысль гр. Толстого, будто бы брак не есть христианское учреждение и даже не может быть таковым? (Гусев. О браке и безбрачии против „Крейц. Сон.“, стр. 101).

* * *

В связи с общим учением о браке состоят у Льва Николаевича два частных тезиса, которым мы должны теперь отдать своё внимание. Эти тезисы таковы:

а) „В совершении таинства брака над людьми, заведомо соединившимся прежде, я вижу прямо нарушение и смысла, и буквы Евангелия“.

б) Брак нерасторжим ни по какой причине.

Итак, прежде всего брак закрывается для тех, кто потерял до брака свою чистоту?

Евангелие это или книжничество?

Нет не Евангелие. „Всякое падение устанавливает брак?!“

Нет сомнения, что факт соединения с женщиной должен влечь за собой известные обязательства.

Кто бы ни была женщина, человек вступивший с ней в связь, обязан взять на себя ответственность за то, что было... Он преступник против её души. Его дело – есть величайшее преступление, убийство чужой души, и преступник должен искупить своё дело, сделать всё, чтобы поднять загубленную душу.

Нет сомнения, что если человек, вступивший в соединение даже с проституткой, даст ей разводное письмо в виде сторублёвой ассигнации, „он повинен суду и геенне огненной, ибо творит ю прелюбодействовати“... Он должен сделать всё, чтобы спасти её из грязи; если он может содействовать этой цели возрождения браком – это его обязанность. И Церковь будет молиться, чтобы единение было „браком о Господе“.

„Нехлюдов, согрешив с горничной Катериной Масловой и почувствовав свою вину перед нею, сделал несомненно хорошо, когда отказался от брака с другой женщиной. Что он в искупление вины своей перед погубленным им человеком последовал за нею на каторгу, это его огромный подвиг, и, если бы вся наша молодёжь воспиталась в убеждении, что согрешивший с одной незамужней женщиной лишается нравственного права на другую, это был бы большой прогресс нравственный в жизни нашего общества“ (Арх. Андрей)96.

Но далее. Если сношение со всякой женщиной делает человека соучастником в судьбе, то следует ли отсюда, что падение делает недоступным для человека святые радости семьи?

Нет, нет и нет.

Конечно, · нечистая жизнь до брака всегда будет не только пятном, но язвой, раной на совести. Прошлая болезнь совести сделает трудными истинно-христианские отношения супругов. Вкусивший от древа познания зла, не достоин древа жизни. Но нужно поднимать павшего, а не помогать ему падать.

Церковь обязательно спрашивает, нет ли у брачующегося обязательств к кому-нибудь? Это узаконено нашим требником. Не обещался ли еси иной? Это не значит, не давал ли человек формального обещания жениться на другой женщине; нет, его спрашивают: не вступал ли ты с отношения, так или иначе обязующие с другой женщиной.

Если да, – брак невозможен, пока обязательство не будет погашено, конечно, не ассигнацией. Если же этих обязательств нет, то грех падения не сделает невозможным брак. Церковь верит в силу покаяния, совершенно уничтожающую не ответственность за грех, но и само повреждение совести.

Поэтому и здесь она молится о прощении прошлого греха и призывает благодать Божию, благословляет на подвиг возрождения путём брачным...

А развод? То, что говорит о разводе граф Л. Н., стоит в связи с его учением о том, что падение, раз совершившись, создаёт брак. „Падёт человек, и это падение устанавливает брак нравственный, а этот брак должен быть нерасторжим“. Трудно представить что-нибудь более книжническое и циническое, чем этот взгляд. И так выходит, что первое падение делает простительным следующее падение?

В этом пункте более, чем где-нибудь, ясно огромное, страшное превосходство нравственного учения христианства сравнительно с нравоучением реформатора.

Христианство требует целомудрия и в браке... Страстные отношения к женщине, желание её, вне желания детей и инстинктивного психофизического влечения, есть блудодеяние и в браке, предусмотренное церковными канонами.

Сожитие между людьми, потерявшими тайну любви и нравственных отношений, уже невозможно.

Ясно поэтому, что раз совершено прелюбодеяние, измена, то здесь с церковной точки зрения развод уже факт состоявшийся. Сожитие потеряло свой нравственный смысл. Правда, сожитие может быть восстановлено раскаянием согрешившего или согрешившей. Но если этого нет, сожитие становится уже блудом.

Пусть развод может повлечь действительно дурную жизнь одного из супругов, но это проблематично.

Продолжение брачной жизни (как требует Толстой) с человеком, с которым окончательно порваны чистые отношения христианских жены и мужа, уже не будущее, а циническое настоящее.

„Брак, пишет не раз цитируемый нами арх. Андрей, есть нравственное обязательство жить свято, и нарушение обязательства этого нарушает и сам брак; брак по существу своего определения разрушается самым грехом прелюбодеяния. Развод же есть уже констатирование только факта, есть дело второстепенное, по своей формальной стороне уже неважное и к существу дела, к церковному так сказать, несчастью, т. е. греху, хотя бы и отдельного члена Церкви, мало относящееся“97.

„Святой союз, установленный Создателем, не может быть расторгнут без греха человеческой волей; но грех прелюбодеяния расторгает этот союз, потому что есть прямое его отрицание. Муж, который стал для своей жены одним из мужчин; жена, которая стала для своего мужа одной из женщин, – не суть уже и не могут быть в глазах Церкви мужем и женой“ (Хомяков).

Мы кончили.

Не ясно ли, где истина? Она в Церкви. И потому потеря Церкви – здесь потеря истины.

Учение графа – книжнический, фарисейский, холодный комизм, законническое преклонение перед буквой, убившей дух.

„Неверие в истину Церкви, утратив истинное понятие, понятие о вещах духовных, лишилось и разумения земных форм человеческого бытия. В Церкви всё держится одно с другим и взаимно одно с другим вяжется. Вне Церкви всё – и величавая святость добровольного девства, наполненная радостей, и святость супружества, строгая святость вдовства, все это необходимо убивается рационализмом „отъединенного“ эгоистического сознания. Жизнь человека теряет украшающий её – венец“ (ср. Хомякова, стр. 142).

* * *

Идеал брака, начертанный нами, высок. Но есть ли вмещающие его? Не осталось ли таинство брака только в идеале и в катехизисе. Человеку, даже пророку, не дано всеведение. Пророк Илья думал, что он один верующий во Израиле, и вот к нему явился Господь и сказал: … кроме, тебя ещё 7 тысяч израильтян не преклоняли колен перед Ваалом.

Дух дышет, идеже хощет.

Иером. Михаил

Козицкий П. [Рец. на:]: П.Д. Боборыкин и русское сектантство // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 580–599

(По поводу повести Боборыкина „Исповедники“, „Вестник Европы“, январь-апрель 1902 г.).

I.

Более четверти века русское общество, начиная от верхних до нижних слоёв, мятётся, куда-то стремится, чего-то ищет и, по-видимому, не находит. Брожение это совершается, по преимуществу, на религиозной, почве: все ищут того, „чем люди живы“. Если мы оглянемся несколько назад, то перед нами, как в калейдоскопе, промелькнёт целый ряд течений, охвативших в последней четверти истекшего столетия почти всю святую Русь. Конец шестидесятых и начало семидесятых годов выдвигает на юге России штунду; в средине семидесятых годов в нашей северной Пальмире в высшем обществе является Лорд Редсток и своими проповедями производит целую сенсацию в аристократических кругах; отсюда волна редстокизма начинает проникать и в простой народ. На смену Лорда-апостола является гвардейский полковник, богатый землевладелец Пашков, устремивший своё влияние преимущественно на простой народ и создавший секту под именем пашковщины. В 80-х годах, мы видим, пашковщина широкой волной охватывает матушку-Русь и протягивает руку общения уже окрепшему и глубоко разлившемуся по юго-востоку и юго-западу России штундизму. В конце 80-х и в начале 90-х годов появляется на сцену жизни толстовство и проникает не только в интеллигентные слои, но и в народ. Мало этого: оно смешивается с рационалистическим нашим сектантством и на юге, и в центре, и на севере России; проникает даже в Закавказье к духоборам, при этом с тенденцией сделать переворот во всём сектантском мире. В 90-х годах в области литературы и искусства выдвигается новое, вполне оригинальное явление, именуемое декадентством, с мистико-религиозной окраской, и потому характеризуемое как эстетическое богоискательство. Всё это вместе взятое породило в обществе и народе хаос; в религиозном отношении замечается брожение мысли и шатание умов из стороны в сторону.

Такое-то наследие истекший 19-й век завещал настоящему 20-му веку. Явление это вызвало сочувствие и внимание к себе известной части интеллигенции и стало предметом научных изысканий и обсуждений как в повременной, так и в ежедневной прессе, – и заставило быть настороже Церковь и государство. И наша изящная литература, всегда весьма чуткая ко всякого рода течениям и брожениям как в народе, так и среди интеллигенции, начала черпать из этого источника для себя содержание.

В последнее время наш известный писатель П.Д. Боборыкин; с отзывчивостью опытного беллетриста, посвятил свои силы изучению этого движения на Руси, во всей его совокупности, и подарил русской литературе интересную, широкую по своему замыслу, отчасти и по выполнению, повесть, так сказать, на злобу дня, под заглавием: Исповедники.

Приступая к чтению боборыкинских исповедников, мы надеялись в этой повести встретить, в художественных образах, картинах и красках, верное воспроизведшие современного религиозного движения на Руси. Мы были уверены, что автор, отличающийся наблюдательностью и проницательностью, отзывчивостью и уменьем подметить новые течения в обществе и народе, в своём труде воспроизведёт полную картину современного брожения на Руси со всей художественной правдой, расширит горизонт нашего понимания современных течений в религиозной области, при этом объективно, без предвзятой мысли, без тенденциозности, уяснит нам сущность этого явления и введёт нас, так сказать, в лабораторию, в самое горнило народной мысли, стремящейся к раскрытию и уяснению вековечных истин человеческого духа, трактующих о том, чем люди живы. К сожалению, надежды наши не оправдались.

Боборыкин в своей повести „Исповедники“ развёртывает перед читателем целую панораму событий из религиозно-сектантской жизни и мысли общества и народа и изображает целый ряд течений последнего времени; но при этом все эти явления он трактует, как готовые уже факты, вылившиеся в определённую форму, не касаясь самого процесса их формирования и развития. Мало этого. К сожалению, мы должны ещё констатировать факт, что автор при изображении событий и вообще фактической стороны в своей повести чужд объективности и беспристрастия, условий столь необходимых в деле творчества и составляющих непременную принадлежность, так сказать, основу всякого художественного произведения, – и весь свой труд освещает с точки зрения тенденциозно предвзятой им мысли, которая и служит основной идеей всего его произведения, и к которой он, volens-nolens, направляет все свои симпатии. Таковой идеей является свобода совести, т. е., право каждого иметь своё credo, свою вечную правду, насколько она присуща душе человека, своего Бога, как он Его разумеет, и исповедовать их свободно, т. е., открыто всегда и везде (Вести. Евр., янв. 22, 23 стр.). Эта идея, вложенная автором в уста Булашова, одного из главных действующих лиц, является альфой и омегой всей рассматриваемой нами повести и проходит через неё красной нитью. В повести все направлено к раскрытию этой идеи и все сводится к одной этой только мысли; не будь её, повесть потеряла бы всякий смысл. Как кривое зеркало неправильно отражает в себе предметы, так и всякое тенденциозное произведение, будет ли оно научное или литературно-художественное, не может претендовать на истину и всегда будет изображать трактуемый им предмет в утрированном виде. Это-то положение вполне приложимо и к повести Боборыкина „Исповедники“. Боборыкин в своём произведении настолько извращает истину и даёт такое односторонне-тенденциозное освещение фактической стороне, что повергает в крайнее недоумение беспристрастного читателя. Само собой разумеется, что и художественная сторона произведения вследствие этого значительно теряет свою ценность.

II.

Переходя к ближайшему рассмотрению элементов боборыкинской повести, мы должны сделать замечание общего характера. В художественном произведении нашего писателя почти-что отсутствует фабула; по-видимому, в нём нет главного зерна, в котором всё должно сосредоточиваться, и к раскрытию которого всё должно направляться. Вниманию читателя автор предлагает целый ряд картинок и выводит немалое число лиц, групп и действий, разнообразных по своим взглядам и убеждениям, на первый взгляд не имеющих ничего общего между собой и не связанных друг с другом; при этом перед глазами читателя быстро мелькает, как в калейдоскопе, одно действие за другим, одна группа явлений быстро и эффектно сменяется другой, не оставляя в душе его глубокого впечатления. Невольно даже напрашивается вопрос, повесть ли „боборыкинские исповедники“, или это только ряд художественных картин, представляющих из себя изящную амальгаму? Не лишне оговориться, что впечатление от рассматриваемой повести получилось бы иное, более выгодное, если бы автор, все выведенные им лица и действия органически связал между собой, глубже проанализировал и более беспристрастно осветил их. Правда, все лица и действия в „Исповедниках“ проникнуты одной идеей, одним стремлением видеть везде и повсюду „свободу совести“, но свсё это сделано, хотя и умелой рукой, но как-то искусственно, ходульно, неестественно. По прочтении повести, получается тяжёлое, неприятное впечатление. Вопросы, затронутые автором, не только не разрешены, но и неправильно освещены, а в некоторых случаях тенденциозно извращены. Это обстоятельство порождает в читателе, знакомом с предметом повести, чувство недовольства и неудовлетворённости и навевает на него грустные, чтобы не сказать больше, размышления...

Одним из видных персонажей, если не самым главным, нужно признать Булашова, вкруг которого, как возле центральной фигуры, сосредоточиваются почти все действия повести. Интересно посмотреть, что это за личность, чем он живёт, и какое его credo, выражаясь языком боборыкинских исповедников.

Боборыкин с целью придать больше яркости и оригинальности своему герою производит его от отца, посвятившего свои силы на служение религиозным потребностям народного духа, ставшего вождём и руководителем сектантского движения и стяжавшего потому широкую известность среди сектантского мира и интеллигенции (Вестн. Евр. I кн. 10, 22 стр. IV к. 461 стр.). В повести он выводит его уже вполне сформировавшимся, с определённым миросозерцанием и устоями, деятелем. Как питомец Петровско-Разумовской академии и как землевладелец, Булашов должен был бы „сеять“ на землю; но он этого не сделал только ради свободы. Эту любовь к свободе в практической жизни он перенёс и в область религиозного мировоззрения. Сам он об этом так говорит: „Выше всего для меня свобода моей совести. Она должна создать себе свой идеал, своё credo, свою вечную правду, насколько она доступна человеку. И эта свобода совести – мой культ не для меня одного, но для всех. Пускай всякий имеет своего Бога и свою правду, как он их разумеет; но, чтобы он волен был исповедовать их открыто всегда и везде“ (Вестн. Евр., I кн. 22 стр.). Вполне потому естественно и логично, что Булашов, держась точки зрения абсолютной свободы совести в деле веры, является необыкновенно отзывчивым ко всякого рода религиозным брожениям среди народа и все свои симпатии устремляет в эту именно сторону. При этом он с философским равнодушием одинаково относится ко всем сектантским обществам различных толков (штундистам и молоканам, пашковцам и толстовцам); те и другие для него – друзья; тем и другим он с одинаковой готовностью протягивает руку помощи. Правда, он не берёт на себя активной роли руководителя сектантского движения и стоит как бы в стороне; не принимая участия в пропаганде; но в нужде оказывает ему всяческую поддержку: то, мы видим, он в голодный год едет в глушь в сектантские районы и принимает деятельное участие в покупке хлеба, капусты и хрену; то он выступает ходатаем за сектантов перед представителями власти, суда и адвокатуры, аттестует перед ними сектантов, как лучших людей, при этом страждущих невинно, и старается косвенными и прямыми путями облегчить их участь. И всё это делает он бескорыстно, даже с немалыми с своей стороны материальными тратами!

Всякое сектантство в нашем народе, поскольку оно ведёт к удовлетворению высших потребностей души человека и способствует выработке своего понимания истины и своих способов спасения, насколько оно помогает „богоисканию“ и созданию своей веры, своего credo, и насколько оно пролагает путь к свободе своей совести, настолько находит себе сочувствие и отклик в душе Булашова. Не принадлежа лично ни к какой категории сектантства, он открыто признаёт, что каждая религия, выражаясь языком же исповедников, ведёт ко спасению, взыскует просветление и трепетно уповает на безусловную правду своих заветов (Вестн. Евр., IV кн. 512 стр.); иначе говоря, что в каждой религии есть своя доля правды. Для более яркой иллюстрации религиозного мировоззрения Булашова позволим себе привести целиком небольшую выдержку из конца повести. В этом месте изображается встреча Булашова в Кремле, в Москве, с одним инородцем, по имени Будда, и рассказывается, какие размышления она вызвала потом у нашего героя.

– Ведь вас зовут Будда? – спросил с усмешкой Булашов.

– Так точно. Будда Балданович Балданов.

– Великое имя! – тихо воскликнул Булашов. Ваш, значит, „ангел“, как у нас говорят?

– Совершенно верно. Ха, ха! Помнить надо, чьё имя носишь. Ежели что неладное подумаешь или сделать соберёшься, – сейчас и вспомнить надо, чьё имя дали тебе. Всего хорошего!

Иностранец повернул на Никольскую. Булашов спустился к Воскресенским воротам.

Он двигался медленно по дороге в гостиницу и взял, пройдя мимо часовни „Иверской“ через площадь, к главной аллее Александровского сада.

Вошёл туда и присел на одну из ближайших скамей. Эта неожиданная встреча с „Буддой“ – с русским инородцем ламайской веры – потянула его мысль далеко-далеко... и подняла в нём опять то чувство, что он сейчас испытал там в Кремле.

– Необъятно его отечество!.. Необъятно – не одним пространством. Сколько вер в его народах! Индия, Палестина, Сибирская тайга... И проповедь Сакь-я-Муни, и дремучий фетишизм шаманства, и хор исповедников Иисуса „Назорея“, – все взыскует просветления, всё трепетно уповает на безусловную правду своих заветов...

Дух захватывает!

Глаза его обратились влево.

На светло-синем небе выступал огромный золотой купол храма „Спаса“, и алмазная искра горела на его вышке.

И припомнилось Булашову слово „спасение“ в простонародном говоре „евангелика“ Василия... Его все ждут, каждый по-своему“ (Вести. Евр., IV кн. 512 стр.)...

Скажите, читатель, как иначе можно назвать мировоззрение нашего героя, как не религиозным эклектизмом, притом полным безразличия и равнодушие к истине? Здесь, к великому изумлению нашему, мы видим, что по внутреннему своему содержанию христианство (Палестина), буддизм (Индия) и шаманство (Сибирская тайга) Булатовым совершенно приравниваются между собой и ставятся им на одну доску, и что буддисты, шаманы – фетишисты и сектанты (хор исповедников Иисуса Назорея) в равной степени достигают своей цели, так как все они одинаково жаждут Его, но только каждый по-своему. В этом безумном эклектизме, по-видимому, и заключается квинтэссенция, сущность, самая истина религиозного мировоззрения нашего героя, а вместе с тем и самого автора „Исповедников“, вкладывающего в уста Булашова свои идеалы и своё миросозерцание. Если бы когда-либо религиозное мировоззрение, проповедуемое устами Булашова, выработалось в определённую систему, то история религии отвела бы ему в своей классификации, и вполне по достоинству, одно из последних мест! Непосредственный читатель, ознакомившись с этим уродливым, мировоззрением, с ужасом воскликнет: едва ли можно было договориться до большего абсурда, г. Боборыкин! Нам было бы скучно, к тому-же и бесполезно заниматься анализом религиозных воззрений главного героя повести Булашова (читай и Боборыкина), если бы оно было единичным явлением; но мы с грустью должны констатировать прискорбный факт, что Булатов – это тип из категории исповедников, воплощённое олицетворение религиозного мировоззрения многих и многих из нашей интеллигенции!