- Бог вернул своему народу великую святыню

- «Среди лета запоют Пасху!»

- Дороги в Дивеево

- Серафимовские торжества

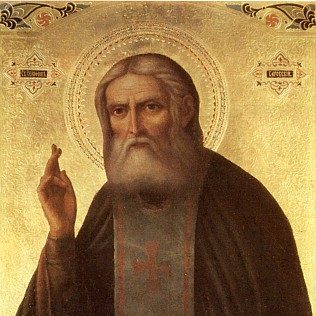

То событие, о котором буду вспоминать-рассказывать здесь, имело поистине всемирное значение. Потому что среди всех русских святых именно прп. Серафим Саровский получил международное почитание. Во время паломничества по разным странам мы с удивлением видели, что иконы старца есть почти в каждом православном храме. А его «Беседа с Мотовиловым» о стяжании Духа Святого как цели христианской жизни переведена на многие языки. И для нового поколения христиан стала настоящим откровением.

Бог вернул своему народу великую святыню

Известие об обретении мощей прп. Серафима для меня лично не было неожиданностью. По долгу службы мне приходилось бывать в запасниках музея истории религии и атеизма. И так болела душа при виде нагромождения на полках вдоль стен и на полу чердачного помещения огромного количества икон и других святынь, свезенных со всей страны в антирелигиозный музей, устроенный в Казанском соборе. От сотрудников я знала, что среди них есть и мощи. И потому, когда нас оповестили о том, что в фондах «атеистического музея» в 1990 году были найдены мощи святого Серафима, я нисколько не сомневалась (а были среди верующих те, кто сомневались), что Бог вернул нам величайшую святыню.

Потом в периодике было опубликовано интервью с директором музея Станиславом Кучинским. И он сказал, что нашли «неучтенный экспонат», завернутый в рогожу. На одной рукавичке было вышито «преподобный отче Серафиме», а на другой – «моли Бога о нас». Находка произошла благодаря тому, что после избрания Патриарха Алексея II, он сразу же поставил вопрос о возвращении Русской Православной Церкви здания Казанского собора. Для музея было выделено новое здание – особняк на Почтамтской улице. Сотрудники стали готовить фонды к переезду и в гобеленах нашли затянутый в рогожу деревянный ящик с драгоценным для всякого верующего содержимым.

Хочу еще сказать несколько слов о том, какая страшная экспозиция была в Казанском. А ведь туда в обязательном порядке водили советских школьников. Из детских воспоминаний самое ужасное: камера инквизиции в подвале храма, с пыточными инструментами и имитацией жаровни, с восковыми куклами инквизиторов и еретиков. Из юношеских воспоминаний: раздел экспозиции, посвященный сатанизму с черно-белыми фотографиями оргий. А рядом с ним картина, на которой Лев Толстой был изображен в адском пламени на дне преисподней. Апофеозом (думаю, что не случайным) было то, что в алтаре и на горнем месте был раздел экспозиции, посвященный масонству.

Теперь, когда пишу эти воспоминания, подумалось: не за то ли, что в кафедральном соборе города были собраны на поругание святыни со всей страны, и экскурсоводы, и лекторы отравляли сознание людей, была попущена страшная блокада? Святотатство всегда наказывается.

Кроме интервью с Кучинским вспоминаются рассказы владык Арсения и Евгения, которые сличали обретенные в 1990 году мощи с описанием мощей прп. Серафима при прославлении в 1903 году и при вскрытии в 1920-м году. В обоих описаниях упоминались рукавички с вышивкой, медный крест (тот, которым благословила мать Прохора — будущего Серафима), куколь на главе с круглым отверстием для прикладывания верующих, вмятина на грудине (следствие избиения разбойниками). Но главное – мощи благоухали, и пребывание рядом с ними наполняло сердце благодатию!

Это ощутили тысячи верующих, которые собрались в Казанском соборе 15 января 1991 года, когда мощи были вынесены для поклонения народу. Бог подал Свой знак в этот момент – над городом зимой прогремела гроза – многие слышали эти раскаты грома и дивились.

Помню, что среди молящихся стоял старец архимандрит Ермоген (Муртазов), я подошла к нему под благословение и он сказал: «Преподобный хранит Россию. Недаром именно в Сарове был создан ядерный щит нашей родины, благодаря которому нас не смеют трогать. И теперь он к нам вышел на помощь». А так ведь и было: 1990-е годы грозили полным развалом страны, могла начаться большая гражданская война – но Россия выстояла!

Из Казанского собора мощи были перевезены в Александро-Невскую Лавру и находились в Троицком соборе до дня памяти блаженной Ксении, до 6 февраля. Непрерывно служились молебны перед вновь обретенной святыней, читались акафисты. Мы старались как можно чаще бывать в Лавре и прикладываться к благоуханным мощам любимого святого.

Помню проводы мощей в Москву. В первый раз в новой истории Санкт-Петербурга по Невскому проспекту шел крестный ход, нас пустили и на Московский вокзал и на платформу, где стоял приготовленный для отправки вагон. И все время, пока мы шли по городу и стояли на перроне, мы пели тропарь и величание преподобному. Все переживали невероятный духовный подъем, а для «внешних» — это была сильнейшая проповедь, свидетельство о том, что вера жива. И не только старушки ее исповедуют, но и молодые люди.

«Среди лета запоют Пасху!»

До 23 июля 1991 года мощи прп. Серафима находились в Патриаршем Богоявленском соборе. Люди ехали со всей страны. Я также несколько раз за полгода ездила в Москву, чтобы вновь приложиться к святыне.

А потом мы с жадностью духовной слушали рассказы крестоходцев и читали репортажи о том, как шел крестный ход от Москвы до Нижнего Новгорода, в Арзамас и Дивеево. И все пели «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» Так сбылось пророчество прп. Серафима о том, что среди лета запоют Пасху, и о том, что он перейдет из Сарова (где был похоронен и где до изъятия в 1927 году находились мощи) в Дивеево, и что это будет проповедь «всемирного покаяния».

О последнем говорило то, как встречали мощи в разных городах и весях по пути их следования – люди стояли вдоль дорог, забирались на крыши и деревья, чтобы увидеть раку со святыней, некоторые стояли на коленях, невзирая на палящее солнце или сильный дождь.

Ко дню памяти преподобного Серафима 1 августа 1991 года он своею плотию вступил в созданный им великий монастырь – Четвертый удел Божией Матери. Ночью перед Литургией произошло немало исцелений. Особенно сильное впечатление произвели на всех исцеления бесноватых и вспомнились слова Ф.М. Достоевского о том, что настанут времена, когда Россия, как гадаринский бесноватый смиренно сядет у ног Христа.

Дороги в Дивеево

Я не была в монастыре в те дни, но поехала в Дивеево уже в сентябре 1992 года. Святыня притягивала к себе неудержимо.

Добирались мы в обитель с подругой и двумя ее маленькими детьми с большим трудом, с тремя пересадками, кое-как в поселке нашли жилье (тогда местные еще не привыкли к паломникам, а у монастыря не было гостиницы). По монастырю мы «летали, как на крыльях» – благодать переполняла сердца. Незадолго до этого я прочла Серафимо-Дивеевскую летопись (роскошного дореволюционного издания) и поражалась, что все теперь вижу наяву – и храмы, и источники, и Канавку. Хотя в то время в Дивеево все еще выглядело очень скромно. Святая Канавка, например, была простой тропкой на территории монастыря и местного детского сада, насыпи у нее не было, но мы радовались, что сохранились старые деревья рядом с нею, которые помнили еще старое Дивеево.

У мощей в это время уже было немноголюдно, храм и во время службы был полупустой. Теперь я понимаю, что это был дар Божий – и здесь соприкоснуться с «духом начала». Опять (как в Оптиной и на Валааме) пережить справедливость поговорки прп. Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто». Теперь мы уже привыкли к святыням – надо честно самим себе в этом признаться, а тогда мы были как дети-первооткрыватели. Но, кроме детской радости, мы жили (с теперь почти забытым) с чувством трепетного благоговения. Помню, что когда я подошла в первый раз к могильным крестам матушек рядом с Троицким собором, то почувствовала, что «готова под землю провалиться» от стыда — ведь я читала в «Летописи», что старец Серафим собирал в Дивевскую общинку девственниц. И по той земле, по которой мы без смущения ходили, не благословлял ступать женам. Он видел разное внутреннее устроение девственниц и «познавших мужа», и «Невесте Неневестной» посвящал только сохранивших целомудрие. Правда, теперь думаю, что может быть и за эти мысли Господь через год после той поездки послал мне долгожданное материнство.

Хочу вспомнить и о знаковой поездке в Дивеево в 2003 году на юбилейные торжества в честь 100-летия со дня прославления прп. Серафима. Тем более, что у меня сохранился дневник с записями о той поездке. Это уже исторический документ.

Ехала я на сей раз в Дивеево как корреспондент газеты «Радонеж», потому особенно «включила репортажную наблюдательность». Отрывки из дневника по горячим следам напечатали в официальном органе РПЦ журнале «Церковный вестник», то есть сочли мои свидетельства достоверными. Потому считаю возможным воспроизвести их спустя 20 с лишним лет, чтобы почувствовать то воодушевление, с которым мы жили.

Серафимовские торжества

Крестный ход

Плывут над головами паломников, поддерживаемые руками священства, честные мощи прп. Серафима. А вокруг него теснятся мужчины и женщины с грудными детьми на руках и малыми детьми на плечах, маленькие сухонькие старушки и жилистые старики, инвалиды на колясках, подчеркнуто мужественные и сильные хоругвеносцы, милиционеры на серых в яблоках лошадках, которые постоянно склоняют свои головы, — впереди крестного хода, а за ними тысячи и тысячи богомольцев.

Чуть позже телерепортеры РТР и НТВ, которые снимали крестный ход, в пресс-центре говорили нам: «Странно: у всех этих людей такие похожие лица, как будто они все родственники».

Да и мы сами, когда смотрели на огромный монитор, установленный на площади Дивеевского монастыря, вглядываясь в лица молящихся в соборе (мало кому из-за многолюдства и духоты удалось туда попасть), поражались: сколько красивых людей собралось в Дивеево! И поражало, что у всех этих людей было «общее выражение лица» (и это было здорово, в противовес поэтам, которые воспевали «лица необщее выражение»). А ведь это так просто объясняется — мы обращаемся к одному Отцу и к угоднику Божию Серафиму и потому становимся едиными, родными друг другу.

На крестном ходе это было особенно явно, когда все многотысячное шествие без устали на протяжении 16 километров «единым сердцем и едиными усты» повторяло Иисусову молитву. Никаких разговоров, пересудов, обмена новостями (как это порой, увы, бывает во время обычных крестных ходов). А сосредоточенная, непрекращающаяся молитва — и от того ощущение, что этот крестный ход действительно имеет не только пространственное — от Дивеево в Саров и через два дня обратно — а духовное измерение. Такое чувство рождалось и на Богородичной Канавке.

Святая Канавка

Когда я приехала в Питер, почему-то первым делом меня спрашивали: «А как Канавка? Нет ли ощущения новодела и евроремонта?» Благодарю Бога, что мы приехали в Дивеево за два дня до праздника и своими глазами видели, как матушки рыли канавку и даже постояли в живой цепочке, которая принимала ведра с землей. Её поднимали из глубины рва. Огромная куча была набросана потом на спуске с Канавки, а к концу праздника ее почти не стало — народ разобрал как святыню и повез в свои города и веси.

Да, трудно привыкнуть, что теперь мы идем не по уютной тропинке, прислоняясь к старым деревьям и оглаживая их кору в надежде, что они еще хранят память о прошлом Мельничной общинки. Теперь Канавка — это бастион, это тот ров, про который говорил прп. Серафим, что антихрист через него не сможет перейти. И именно сам Преподобный заповедал копать Канавку три аршина в глубину и три в высоту — то есть два с небольшим метра по современным меркам.

Мы идем по Канавке как по настоящему крепостному валу. Вечером в темноте или рано утром на рассвете, когда вступаешь на неё, вспоминаются слова из канона «на Божественной страже».

На Канавке мы становимся духовными «часовыми», и оружие наше — молитва «Богородице Дево, радуйся…» Пройти до конца всю Канавку, прочесть 150 раз молитву, как заповедовал прп. Серафим — не развлекаясь, сосредоточенно — оказывается немалым трудом, воистину «божественной стражей».

«Добро есть во еже жити братии вкупе»

Для многих из нас духовным приобретением во время пребывания в Дивеево стало общее житие. В палаточном городке люди жили по 50 человек в большой палатке с двухъярусными нарами — и я слышала, что все было мирно, никаких инцидентов не было. У нас «на частном секторе» тоже было все нормально. А когда один человек заболел и лежал с высокой температурой, то все о нем братски заботились, встали на общую молитву. И обратно он уже ехал с нами вполне бодрый, но задумчивый — почему прп. Серафим послал ему такое вразумление в это паломничество, что даже на праздничную службу он не попал?

Один из паломников нашей группы — молодой человек, работник российского МИДа, встретивший в Дивеево семью иностранцев и посетивший их во временном пристанище, сказал мне: «У них там все условия, горячая вода есть. Но наше братство дорогого стоит, ни за какую горячую воду я его бы не отдал». Да, в Дивеево мы переживали давно забытое чувство — народной общности, единства, родства. Единая жизнь, общая атмосфера иногда, неожиданно для самого человека, творит с ним невероятные перемены.

Мама одной девушки рассказала мне, как она была поражена тем, что ее «крутая и современная» дочка, которая в миру ходит только в мини-юбке и джинсах, увешанная украшениями и «напомаженная», добровольно поехала в Дивеево. Сама купила себе длинное платье, заменила привычные для нее шпильки на тапочки, смыла с лица краску и лак с ногтей, сбросила побрякушки. А в Дивеево стояла со всеми паломниками на всех службах, шесть часов в очереди к мощам. И когда оказалось, что ночевать негде, она, избалованная, привыкшая к комфортной жизни, взяла подстилку, постелила ее где-то на ступеньках храма и мирно заснула на несколько часов.

Образцы терпения на празднике являли дети и старики. Детей, особенно грудных и совсем маленьких, было на празднике очень много. И мы не слышали привычного в таких случаях рева и капризов.

Общей атмосфере праздника поддались и местные жители в те дни — в магазинах, на почте, на автостанции, в столовой. На улице нас встречали их радушие и заинтересованность: «А какие они — верующие люди». Корректно, почти по-братски (говорят, что на прежних праздниках было иначе) старались вести себя милиция, ОМОН и солдаты внутренних войск.

Уроки праздника

Самый главный урок нам преподали дивеевские батюшки уже на следующий день после праздника. На проповеди и в Преображенском, и в Троицком соборах в воскресный день они говорили о духовном смысле праздника. О том, что «недостаточно только ногами войти в храм и в обитель, а нужно пребывать в них умом и сердцем. Нельзя успокаиваться на том, что вот мы подали записки, поставили свечи — все сделали, как надо, больше ничего от нас не требуется. Нет, важно учиться слышать голос Божий. Как сказано в Евангелии: «Овцы Мои слышат глас Мой и по Мне грядут».

«Внешняя красота, то, что так много собралось паломников на праздник, то, что так много было священства, это очень хорошо. Но духовный смысл праздника не в этом. Он в том, чтобы, глядя на прп. Серафима, читая его житие, мы задались бы вопросом: «А как я живу? Почитаю ли я Преподобного в жизни своей, а не на словах только?» Задача тех, кто побывал на празднике, дальше понести этот огонь духовный, делиться им, нести его в свои семьи, приходы, вообще при соприкосновении с разными людьми».

Святыни Дивеева

А теперь хочу попросить прощения у читателей за то, что наговорила так много слов. Потому что главное, что происходило в Сарове и в Дивеево, словами передать невозможно. То, что там происходило с душой, невыразимо земными словами. Господь действует на неё через святыни.

Наше долгое стояние в очереди к мощам батюшки Серафима, наше молитвенное к нему обращение при соприкосновении с этой святыней, а также при прикладывании к бережно сохраненным личным вещам батюшки — топорику, лапоточкам, мантии, скуфеечке, рубашке, рукавичкам, гребешку, кусочку подлинного «молитвенного камня» — незримо, без слов преображают открытые сердца.

А купание в святых источниках – Казанском, Иверском, матушки Александры и «на Цыгановке» дало переживание Силоамской купели. Даже физически купание в ледяной (сжимающей все члены судорогой) воде было пережито как очищение от скверны греха, дающее невероятную легкость и радость.

«Радость — это не счастье, — сказал нам на встрече с представителями Поместных Православных Церквей епископ Филиппопольский Нифонт (Александрийский Патриархат). — Счастье кратковременно, оно приходит и уходит. А радость живет глубоко в сердце».

«Благодарим тебя, обитель святая», — говорили простые люди из русской глубинки, покидая монастырь. И в этих словах выражено все, что мы пережили на торжествах в честь 100-летия прославления прп. Серафима Саровского.

Благодарность за радость, за духовные дары, полученные в эти дни, и за те уроки, которые еще долго нам придется усваивать, прося помощи у нашего дорогого батюшки Серафима.

Закончить свои записки хочу словами из проповеди Святейшего Патриарха Алексея, которую мы с великой отзывчивостью слушали 1 августа 2003 года:

«Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся»… В этих словах – духовное завещание преподобного Серафима всем чадам его земного Отечества, которые призваны воссоздать Святую Русь, некогда поверженную греховным ослеплением. Взирая на пути России в минувшем столетии, мы должны помнить, что именно состояние человеческих душ призывает на народ благословение или проклятие, процветание или нестроения, мир или брань, радость или скорбь.

Сегодня Господь по молитвам Своего угодника являет нам зримое чудо духовного возрождения. Вновь входя под своды восстановленного храма на месте келлии преподобного, Церковь верует, что ныне воссоздается преемство русского духа, преемство нашей истории, трагически преломленной в ХХ веке. Как и сто лет назад, память преподобного собирает воедино архипастырей, пастырей, мирян, государственных руководителей. Обновляется традиция совместного служения Церкви и государства благу Отчизны и ее народа. Мы вместе возвращаемся на наш исконный путь, прерванный революционной смутой, – на тот путь, которым шли Император Николай Александрович, церковные иерархи и простые люди в начале прошлого века, когда они впервые пропели в Сарове величание преподобному Серафиму.

Пусть утвердится на этом пути Отечество наше и наш народ. Пусть никогда больше не омрачится земля Российская тьмой богоборчества, вражды и распрей. Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас!

Фото: nne.ru

Комментировать