В современном мире с его визуальной культурой появилась новая для православного христианина опасность, или ловушка. Принимает разнообразные формы завуалированное иконоборчество: от кощунственных перформансов до повсеместного использования христианских символов и образов в коммерческих целях.

Неумеренное потребление образов (через восприятие человеком видео- и фотоконтента) некоторые культурологи называют «иконофагией» – в переводе с греческого «поедание образов».

К сожалению, неправомерное и чрезмерное использование священных образов в нашей обычной жизни превращается в серьезную религиозную проблему – профанацию священного. В беседе с Владимиром Немыченковым, религиоведом, экспертом в этой области, мы обсудим, насколько опасно такое искажение.

— Важность проблемы профанации священных изображений неоспорима. Однако дело в том, что многие люди через употребление обыденных предметов с ними хотя бы так входят в мир религии. Через те самые наклеечки на яичках, ношение одежды с принтами образов святых, через православное творчество из недолговечных материалов (например, изо льда, песка) и т. п. Что думаете насчёт такого «мостика»?

— Мы делаем это интервью в пасхальные дни, поэтому, естественно, первый вопрос: как относиться к получившим распространение наклейкам в виде икон на пасхальные яйца (куриные, замечу, т. е. съедобные, а не декоративные), к «пасхальным» же салфеткам и скатертям с иконой Иисуса Христа и т. п. В 2013 г. накануне Пасхи вышла моя статья о том, что это неправильно, это поругание святого образа и кощунство[1]. Сейчас у публикации более 60 тыс. просмотров. Но в 2019 г. один из читателей написал в комментариях, что за 6 лет ничего не изменилось.

В Великую Субботу у нас, вопреки истинному Церковному преданию, сложился обычай освящать пасхальные снеди. Он превращает день покоя Господа во гробе в день несвоевременной, оживленной и уже радостной суеты. В своем приходе я увидел «захожанина» – пожилого мужчину с корзинкой, в которой снеди были закрыты «пасхальным» рушником с ликом Спасителя. То есть непонимание верующими значения святого образа и незнание подлинной церковной традиции по-прежнему сохраняется.

Сказанное выше было немыслимо и невозможно даже в советское время среди верующих, помнящих детские дореволюционные уроки бытового благочестия. Бумажный черно-белый образ Христа в самодельном окладике из кондитерской фольги в простенькой рамке под стеклом (за неимением лучшего) с благоговением ставился в красный угол, высоко, под беленый потолок деревенской избы. Как это было у моей полуграмотной бабушки из Рязанской деревни (между прочим, матери-героини, вырастившей 11 детей и дождавшейся с фронта мужа-инвалида). На святой образ человек смотрел снизу вверх, одним только этим ставя себя в положение земного грешного создания, предстоящего Великому Богу. Потому что только Бог может сделать невозможное: спасти тебя или твоего близкого от смертельной опасности, вернуть детям живым отца, без которого они умерли бы с голоду. Потому что Сын Божий распялся за нас, и нам нечем Его за это отблагодарить, кроме как нашим посильным благочестием в отношении Его Самого и Его образа, образа Его Матери и «друзей Божиих» – святых подвижников, поработавших Богу вместо нас ленивых, маловерных, немощных и грешных…

Поэтому проблема современного православного человека в России шире и глубже, чем «пасхальное» бесчестие святых образов. Пасха бывает раз в году, но в остальное время дела с благочестием у нас не лучше.

Проблема современного российского общества в разрыве религиозной традицией, и как следствие этого – в утрате бытового благочестия большинством народа. У нас многие считают себя православными (по разным опросам до 75%), но при этом даже не могут сформулировать, во что или в Кого они верят. Батюшки наши приводят «перлы» народного «символа веры»: «Святая Троица – это Христос, Богородица и Николай угодник», «Христос хоть и еврей, но крестился в нашу русскую веру» и т. п.

Наши светские СМИ охотно и обильно «просвещали» народ к православным праздникам языческими приметами и суевериями (про Масленицу, Ивана Купалу, рождественские гадания и проч.). В результате даже сейчас, после 40 лет религиозной свободы (с 1985 г. начались послабления, а в 1988 отмечалось 1000-летие Крещения Руси), при обилии православной литературы, периодических изданий, при наличии православных радиостанций и телеканалов, в описаниях «товаров для православных» нередко можно прочитать, что икона – это оберег, талисман, который поможет, убережет от аварии, болезни и т. д. На православную икону переносятся магические значения, удобные и понятные для покупателя, что выгодно производителю и продавцу товара.

На самом деле, наклейки с иконами на пасхальные яйца и прочие «товары для православных» со священными изображениями не воспитывают в человеке благоговение перед священным, преклонение перед святыней, а превращают святой образ в обычную профанную «картинку» наряду с любой другой. А религия начинается там, где человек отличает профанное (мирское, обыденное) от сакрального (священного). У современного человека в массе своей якобы сформировано научное мировоззрение (в свое время это была задача советского образования, которое я получал), но на самом деле мировоззрение или атеистическое, или магическое, постхристианское. Посмотрите популярные фэнтези – книги и фильмы («Гарри Поттер» и т. п.), они переполнены магией. Сейчас нередко товары с православными иконами (например, декоративные свечи) делают и продают производители предметов для магических обрядов.

Современная «массовая магия» (аналог «массовой культуры») – это тоже своего рода профанация, потому что даже в «нормальной» языческой религии (в древности и сейчас у народов с примитивной культурой) сакральное строго отделяется от профанного. Нарушение границы между ними (трансгрессия) наказывалось вплоть до смертной казни, потому что в мире людей с религиозным мировоззрением человек подчинен высшим силам – Богу или богам, духам. Человек взаимодействует с ними, находится в определенных отношениях, от которых зависит его жизнь и благополучие (урожай, войны, моры, природные бедствия и т. п.).

Например, смертная казнь за кощунство в христианской Европе сохранялась в законодательстве до XVII века. В России в «Соборном уложении» (1649 г.) царя Алексея Михайловича за препятствие совершению Божественной литургии полагалась смертная казнь[2]. А в 2013 году, когда в католическом соборе Кёльна (Германия) полуголая феминистка вскочила с ногами на престол и прервала Рождественскую мессу[3], ей присудили только небольшой штраф[4]. Как говорится, почувствуйте разницу!

Эту разницу в мировоззрении и поведении людей хорошо видно по книгам Ветхого Завета. Бог активно участвует в судьбе Израиля и окружающих его народов: спасает, наказывает, поучает, вразумляет, призывает к верности, обличает в измене Себе и т. д. Есть там и упоминания о божках-терафимах (Быт. 31:19, 35:4 и др.), об изображениях ангелов над крышкой Ковчега завета и о других священных изображениях. Ангелов видели ветхозаветные святые. Однако Сам Бог стал изобразимым только после вочеловечения Сына Божия Иисуса Христа, т. е. в новозаветное время. Уже в первые века христианства появились изображения Христа в виде молодого Пастыря, Богородицы Оранты и др.

По православному учению икона – это литургический образ, предназначенный для молитвы, т. е. для обращения к Первообразу – к изображенному на иконе Христу, Богородице и святым подвижникам. Икона – это святой образ, потому что на ней изображена святая ипостась (лицо). Икона свята святостью изображенной ипостаси, а не потому, что её написал святой иконописец или талантливый художник. Их мера – это точное воспроизведение подобия с Первообразом, красота, благолепие. Но даже несовершенная икона, по Феодору Студиту, преподобному и исповеднику иконопочитания, свята в силу имеющегося подобия образа со святым Первообразом. Соответственно, портрет (фотография, рисунок) обычного человека остается простым портретом, к которому мы относимся в меру нашего уважения к нему.

Другое важное положение святоотеческого богословия иконы: честь и бесчестие образа (иконы) восходит к Первообразу – изображенному лицу (ипостаси). Поэтому вольное или невольное пренебрежительное действие или отношение к святому образу становится кощунством в отношении изображенной на иконе святой ипостаси. Именно так это должен понимать и воспринимать нормальный православный человек. Тогда он трижды подумает, хорошо ли наклеить на пасхальное яичко «картинку» с изображением Христа или Богородицы, а потом соскоблить её и выбросить в мусорное ведро. Так поступали еретики-иконоборцы с фресками и мозаиками в византийских храмах в период иконоборческого кризиса. Деревянные иконы еретики тогда сжигали, как мы теперь сжигаем иконы на картонных упаковках «церковных свечей для келейной молитвы». Почувствуйте сходство и ужаснитесь!

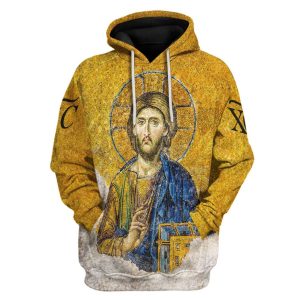

— Какую опасность для православного христианина несёт в себе тот самый «церковный мерч»? Почему упаковка, посуда, одежда и прочая сувенирная продукция со священными изображениями в интернет-магазинах и церковных лавках являются если не кощунством, то бесчестием святого образа?

— Если кратко, то в силу вышесказанного: икона – это литургический образ, предназначенный для молитвы. При другом использовании икона превращается в лейбл, принт и т. п. Благоговейно пользоваться перечисленными предметами как святыми иконами не получится, ибо они не предназначены для молитвы, т. е. для молитвенного обращения верующего человека к изображенной на образе святой ипостаси (лицу). Это обыденные вещи для обыденных целей. Присутствие на них святых образов – это профанация священного, трансгрессия. При этом священное не становится мирским, а превращается в оскверненное сакральное и требует или уничтожения оскверненного сакрального, или очистительного ритуала. Как я уже говорил, в древности виновного в трансгрессии сурово наказывали. А в традиционных обществах и сейчас наказывают (например, у аборигенов Австралии, у африканских племен, индейцев Латинской Америки). В этом смысле так называемые «примитивные народы» ближе к Богу, чем представители постхристианских обществ: у первых есть чувство священного, а у вторых оно атрофировано.

Вообще, слово «мерч» в коммерции обозначает любые вещи с символикой бренда. В светской среде такая вещь превращается в артефакт, сообщающий о взглядах человека, принадлежности к какой-либо субкультуре (например, к фанатам спортивных клубов, рок-групп, молодежных течений). Очевидно, это сильный маркетинговый ход для увеличения продаж, выхода на новые рынки сбыта продукции.

После снятия в постсоветской России фактического запрета на присутствие религии в общественном пространстве оно стало постепенно заполняться её атрибутами. В продаже появилась сначала религиозная литература, потом журналы и газеты, потребность верующих православных людей в иконах стала удовлетворяться не только рукописными иконами, но и недорогими бумажными и печатными иконами (полиграфическими на твердой основе).

Постепенно святые образы заполнили всё свободное пространство на обложках православных изданий, на поверхности «православных сувениров», вещей (одежды, и даже обуви) и прочего. Всё это суть недопустимая коммерциализация священного путем извлечения дополнительной прибыли за «священный товар».

— Фигуры из песка и льда для православных приходов заранее обречены на уничтожение. А как тогда относиться, например, к Рождественскому вертепу – искусственной композиции, символически изображающей рождественские события? Её ведь делают прежде всего для ребятишек. Таким путём проще привлечь детей к вере.

— В моем приходе вертеп делают из раскрашенной фанеры, насколько я понимаю. По крайней мере, из твердого долговременного материала. Он многоразовый. При этом вертеп устанавливают у стены храма рядом с каменным резным Распятием в древнем стиле, т. е. в особой сакральной зоне, а не на игровой площадке, где дети бегают и играют в снежки (замечу, что это не моя заслуга, а нашего настоятеля). Однако другим настоятелям храмов почему-то кажется оригинальным делать изо льда фигуры святых ангелов и Святого семейства. Хотя уже многие до нас с отцом Алексием Кнутовым (моим соавтором, сподвижником и соратником) писали и говорили, что нехорошо делать священные изображения, которые заранее обречены на уничтожение.

Скульптура Богородицы изо льда на территории храма со временем на глазах у всех будет таять и оплывать, превращаясь в нечто бесформенное и потому кощунственное. Или же, не доводя до этого, фигуру нужно уничтожить самим православным верующим своими руками. В чём тут благочестие, почитание Божией Матери, Её святого образа? То же самое относится и к любым священным изображениям изо льда и песка как заведомо временным, созданным фактически для развлечения и оригинальности ради.

Что же касается привлечения таким образом детей, то разве неизвестно, что дети сначала лепят снежную бабу или крепость, а потом сами же её и разрушают? Мы сами так играли. И теперь мы их подводим к мысли, что ледяной или снежный вертеп – это нечто подобное: слепили и сломали, на худой конец дали самому растаять… Разве это воспитывает у них благочестие, благоговение к святыне? По-моему, это стирает у детей и взрослых грань между мирским и священным, что категорически недопустимо в любой религии.

— И бумажные иконы тоже нельзя? И те браслетики в виде чёток с множеством изображённых икон?

— Бумажные «мягкие» иконы можно благоговейно использовать по их прямому назначению, только их тяжелее соблюдать в сохранности. Ламинированные хранятся лучше. Многие привычные нам «твердые» иконы на самом деле это бумажная полиграфическая икона, наклеенная на фанеру, оргалит или доску.

А вот браслеты с иконками не надо приобретать. Вы же не будете молиться на каждую такую «бусину»: иконки на них служат простым украшением на браслете, а перебирать пальцами бусины со святыми образами на четках кощунственно! Вы же в храме не водите руками по лику Христа и Богородицы на иконах, а целуете образ в край поля или одежды, даже не в лик. Почему же некоторые считают допустимым надеть браслет с иконами на руку, где святые образы будут подвергаться соприкосновению как и с чем угодно, походя, незаметно для владельца, истираться от таких соприкосновений?!

— Ещё кресты часто изображают на траурных лентах. Как к этому относиться?

— В обрядах погребения принято использовать священные изображения из недолговременных разлагаемых материалов (бумажная иконка, например), когда такие предметы закапываются вместе с покойником (т.е. здесь цель предотвратить последующее поругание священного, если оно сохранится в могиле). Украшение могилы снаружи венками с лентами, на которые зачем-то наносят изображения креста, приводит к тому, что всё это оказывается потом в местах сбора мусора. Таким образом, крест подвергается поруганию. Святые отцы учат нас, что это недопустимо. В Правиле 73 Шестого Вселенского собора (Трулльского) повелевается отлучать от Церкви (от причастия) тех, кто попирает изображение креста, начертанное на земле. В более широком смысле это правило направлено на предотвращение любого попрания и поругания креста. Известный канонист сщисп. Никодим (Милаш) толкует: «Крест – знамение нашего спасения и этому знамению надлежит, согласно этому правилу, воздавать достойную честь. Этой чести крест был бы лишен, если бы мы стали чертить и ставить его на местах, его божественному значению не соответствующих»[5].

Фото: pravoslavie.ru

[1] Немыченков В.И. Яйца с образами: о новом виде иконоборчества // Православие.ру: [сайт]. – 2013. – 29 апреля. – URL: https://pravoslavie.ru/jurnal/61136.htm.

[2] «А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити смертию безо всякия пощады» (Соборное Уложение 1649 г. Гл.1, ст.2).

[3] URL: https://pravoslavie.ru/67019.html

[4] Также см. : РГ. URL: https://rg.ru/2013/12/27/akciya-site.html

[5] Правила православной церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинско-Истрийского: Пер. с серб. — [Репр. изд.]. — Москва: Изд. «Отчий дом», 2001-. / Т. 1. — 2001. — XXXI, 650, II с.

Комментировать