Глава 5. Рождество Христово

Рождество Христово – самый важный среди двунадесятых праздников (выше этого праздника по статусу только Пасха, но она и выше всех двунадесятых праздников как «праздников праздник»), самый значимый не только по своему богословскому содержанию, но и по богослужебным особенностям. Служба на Рождество Христово имеет особый чин, несколько отличающийся от богослужения большинства двунадесятых праздников, среди которых только Богоявление, исторически связанное с праздником Рождества Христова, имеет сходный чин. Однако даже Богоявление не имеет того длительного подготовительного периода, особых предшествующих и последующего воскресных дней, которые сопровождают праздник Рождества Христова.

Учитывая выдающееся положение Рождества Христова среди двунадесятых праздников, правомерным выглядит принятое в православной традиции сравнение Рождества Христова с Пасхой. Для этого есть, во-первых, историко-литургические основания: в некоторых богослужебных греческих и славянских книгах XIX века (правда, в основном это книги второстепенные – греческий Часослов издания 1851 г., славянские Молитвословы и Месяцесловы, тогда как основные богослужебные книги – Типиконы и Минеи – такую характеристику не используют) чин службы Рождества Христова начинался словами: «Пасха праздник тридневный» [45, с. 532]. Кроме самого знаменательного факта употребления данного определения, его правоту подтверждают многие особенности подготовительного периода. Во-вторых, есть и богословские основания для именования Рождества Христова «Зимней Пасхой» (такое выражение ввел протоиерей А. Шмеман), так как воплощение стало для Бога кенозисом, «истощанием», «первым крестом». Далее мы поговорим более подробно на эту тему, а сейчас хочется процитировать замечательные слова протопресвитера Фомы Хопко, в которых четко отмечена таинственная связь между событиями начала и конца земной жизни Спасителя: «Младенец Иисус лежал в пещере в царствование императора Августа, чтобы лежать во гробе при Понтии Пилате. Ирод искал Его, чтобы Он был схвачен Каиафой… Ему поклонялись волхвы, чтобы все творение поклонилось Ему в Его победе над смертью. Пасха Его Креста подготовлена Пасхой Его пришествия. Пасха Его Воскресения началась Пасхой Его Воплощения» [69, с. 7–8]. Этому аспекту и мы уделим особое внимание. Потому далее при изложении особенностей богослужения в предпраздничный и послепраздничный периоды мы обязательно будем акцентировать внимание на параллелях между Пасхой и Рождеством Христовым, которые можно обнаружить в нашем Уставе.

§ 1. Событие праздника

О событиях праздника Рождества Христова повествуют только два евангелиста-синоптика: апостолы Матфей и Лука, причем их рассказы принципиально отличаются друг от друга. Конечно, в этом отличии видится особенная ценность каждого повествования, ибо евангелисты взаимно дополняют друг друга и каждый сообщает сведения, не упоминаемые другим. Однако интересно, что в богослужении праздника тематический акцент смещается в сторону повествования евангелиста Матфея, ибо, во-первых, фрагменты из его Евангелия читаются на утрене и литургии самого праздника (тогда как Евангелие от Луки – только в навечерие праздника), во-вторых, на великих часах повествование от Луки прочитывается только на 3-м часе, тогда как от Матфея – на всех остальных.

Вспомним также, что используемая нами хронология событий от Рождества Христова – не совсем точная, ибо монах Дионисий Малый, впервые рассчитавший время рождения Христа, допустил ряд ошибок. Потому можно с большой долей уверенности полагать, что Иисус Христос родился в период от 7 до 5 года до н.э., именно в это время происходили евангельские события, краткий пересказ которых с комментариями мы предлагаем далее.

Итак, если выстроить евангельские повествования в хронологическом порядке, то получим следующее. Начало истории излагается в Мф. 1:18–25, где мы видим Иосифа Обручника, который, узнав о «непраздности» Девы Марии и подозревая (что было бы естественно для любого человека в его положении) Ее в измене, решил «тайно» развестись с Ней (т.е. оформить развод без указания причины, чтобы не опорочить молодую девушку). Как только он помыслил об этом, Ангел Господень запретил ему поступать таким образом и возвестил, что праведный Иосиф является свидетелем невиданного чуда, совершенного Богом. Также Ангел напомнил пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы (см.: Ис. 7:14) и открыл, что Младенец, которого родит его Обручница, и будет Тем Самым предреченным Эммануилом, Спасителем всех людей.

Продолжение истории содержится в Лк. 2:1–20, где сообщается о переписи, которую повелел провести император Октавиан Август на территории всей Римской империи. Чтобы исполнить это повеление, Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем – место, откуда происходил род Иосифа (хотя римские законы не требовали такой миграции, в Иудее римляне могли провести перепись в соответствии с иудейскими обычаями32). Так как город был переполнен по причине большого числа собравшихся для участия в переписи людей, то Святое Семейство вынуждено было остановиться в темной и пустой пещере (славянское слово «вертеп» означает пещеру). Хотя евангелист слово «пещера» не употребляет, вся христианская древность свидетельствует, что именно в пещере, куда загоняли скот в ненастную погоду, и произошло величайшее событие в истории человечества – рождение Сына Божия. Именно здесь, в такой более чем скромной обстановке, родился Царь царствующих и Господь господствующих! Тот, Кого недостойны принять даже самые роскошные и блестящие земные чертоги, родился в убогой пещере, лишенной элементарных удобств!

Как свидетельствует Предание, Дева Мария Сама, без посторонней помощи и безболезненно родила и спеленала Прекрасного Младенца. Никто из людей не знал о свершившемся событии; первыми, кто удостоился такой чести, были пастухи, находившиеся в поле со скотом (кстати, этот факт косвенно свидетельствует, что рождество Христа могло произойти в теплое время года, когда возможно было заночевать в поле). Ангел33 сообщил пастухам радостную весть, и эти простые люди стали свидетелями небесного ликования, первыми услышав славословие, которое мы сейчас повторяем на каждом богослужении: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14)! Затем пастухи нашли вертеп с лежащим в нем Младенцем и поклонились Ему, рассказав о своем видении Матери Иисуса и Иосифу.

Следующие события, воспоминаемые в связи с рождеством Христа, излагаются в Мф. 2, и произошли они через довольно долгое время после самой рождественской ночи (примерно спустя 1,5–2 года34). Интересно, что на богослужении праздника именно этим более поздним событиям уделяется самое пристальное внимание (тогда как ангельскому славословию и поклонению пастухов – второстепенное). Итак, мудрецы-астрологи, называемые «волхвами» (греч. μάγοι), пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новому Царю Иудеи. Скорее всего, эти люди были зороастрийскими священниками, членами особой религиозной группы, занимавшимися изучением неба с целью составления астрологических прогнозов. Они увидели на небе новую звезду, природа которой по причине краткости евангельских сведений является предметом дискуссий. Среди многочисленных научных мнений о том, что это была за звезда, можно выделить четыре гипотезы.

1) Это могла быть комета, так как кометы, во-первых, очень яркие, во-вторых, могут во время прохождения сквозь Солнечную систему долго находиться в поле видимости. Такая точка зрения стала популярной после того, как Джотто ди Бондоне, известный живописец эпохи Раннего Возрождения, на фреске изобразил Вифлеемскую звезду как комету. На этот поступок живописца оказало влияние то, что в 1301 году, когда он начинал работу над фреской, вся Европа наблюдала комету Галлея. Действительно, в 5 году до Р.Х. можно было наблюдать комету на звездном небе (об том мы узнаем из китайских астрономических записей). Однако против этой версии говорит то, что появление кометы, с точки зрения астрологов, было дурным предзнаменованием.

2) Известный астроном Иоганн Кеплер в начале XVII века вычислил, что в 7 году до Р.Х. Юпитер и Сатурн трижды встречались в созвездии Рыб. А так как Юпитер считался царской планетой, Сатурн символически указывал на старого правителя, и наконец, по одной из традиций, Рыбы воспринимались как созвездие Израиля, то такое необычное соединение можно было воспринять как указание на рождение Царя Израиля.

3) В 6 году до Р.Х. Луна затмила Юпитер в созвездии Овна. А так как по другой традиции именно Овен (а не Рыбы) считался символом Иудеи, то и это необычное происшествие могло указывать на рождение Царя Иудеи.

4) Наконец, в науке известен такой феномен, как рождение сверхновой звезды в результате взаимодействия двух соседних планет: красного гиганта и белого карлика. Рождение сверхновой звезды – по своей сути взрыв, сопровождающийся выбросом энергии. Это всегда необычное и потрясающее в силу своей яркости явление. Как указывает М.Н. Скабалланович, в святоотеческой традиции преобладает мнение о том, что Бог специально создал новую звезду в момент рождения Младенца Христа [58, с. 13]. Таким образом, мнение некоторых современных ученых о том, что Вифлеемская звезда могла быть сверхновой, частично согласуется со святоотеческим пониманием.

Итак, волхвы, ведомые чудесной звездой, пришли в поисках Царя в Иерусалим, политический центр Иудеи. Надо сказать, время для почестей новорожденному Царю было самым неподходящим, ибо Иудеей правил Ирод, римский наместник с титулом «царь», подозрительно относившийся к любым притязаниям на свою власть. Это был один из самых страшных тиранов в истории человечества, имя которого стало нарицательным. Собранные Иродом священники и книжники указали на древнее пророчество Михея, согласно которому Мессия должен родиться в Вифлееме. В поисках царственного Младенца волхвы пришли в Вифлеем, где уже в «доме» (т.е. Святое Семейство уже переместилось к этому времени в более нормальное жилище, чем то, в котором родился Христос) произошло поклонение волхвов, принесших ценные дары: золото, ладан и смирну.

После того как волхвы ушли в свою страну, миновав Иерусалим и не сообщив Ироду о месте пребывания Младенца, Ирод пришел в бешенство и издал ужасающий своей жестокостью указ: убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях младше двух лет, надеясь, что вместе с другими будет убит и новый Царь Иудеи. Повествование об этом преступлении против человечества звучит на 9-м часе в навечерие Рождества Христова, а также в попразднство – в праздники Собора Пресвятой Богородицы и Неделю святых Богоотец, внося диссонанс в праздничное настроение, показывая, каким опасностям подвергался уже в первые годы жизни Тот, Кто впоследствии несправедливо будет осужден на крестную смерть. Евангелист Матфей, описывая горе матерей Вифлеема, цитирует пророчество Иеремии о плаче праматери Рахили, применяя его именно к этим событиям (образ Рахили взят не случайно, ибо ее гробница находилась в пределах Вифлеема, см. Быт. 35:19). Таким образом, Рахиль в своей скорби соединяет вопль всех несчастных матерей, который становится таким громким, что его слышно даже в Раме (Рама и Вифлеем находятся по разные стороны от Иерусалима, т.е. довольно далеко друг от друга).

§ 2. История праздников Рождества Христова и Богоявления

Праздники Рождества Христова и Богоявления не только имеют много сходств в уставном отношении, но и в своем историческом развитии они взаимосвязаны. Эти два наиболее торжественных в современном Уставе неподвижных праздника возникли одновременно, причем в III – IV вв. на Востоке они праздновались совместно. Но обо всем по порядку.

§ 2.1. Возникновение праздников и их история в Древней Церкви

Почему до III в. не праздновали Рождество Христово? В I и II веках не существовало даже предпосылок для появления Рождества Христова, в чем, как пишет профессор Н.Д. Успенский, сказывалось влияние иудейских представлений на мировоззрение древних христиан. Сами иудеи редко праздновали дни рождения свои и своих детей. В подтверждение этого тезиса Н. Д. Успенский ссылается на пример Авраама, который устроил пир только в день отнятия Исаака от груди (см.: Быт. 21:8); другие приводимые им примеры – праведной Анны, матери пророка Самуила и пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи – менее убедительны. Напротив, встречающиеся в Священном Писании малочисленные упоминания относятся исключительно к дням рождения тиранов и богоборцев: фараона, Антиоха Епифана, Ирода Антипы (см.: Быт. 40:20; 2Мак. 6:7; Мф. 14:6). Наконец, Н.Д. Успенский цитирует проповедь Оригена, который, увещевая христиан не праздновать дни рождения, приводит два фрагмента, где праведники Ветхого Завета проклинают дни своего рождения (см.: Иов 3:11; Иер. 20:14) [65, с. 225–226]. Впрочем, соглашаясь с профессором Н.Д. Успенским, отметим следующее: нельзя совершенно исключать вероятность того, что священные писатели просто не считали нужным упоминать о днях рождения, однако в любом случае бесспорным остается факт, что Священное Писание не приводит ни одного положительного примера празднования дня рождения.

Кроме влияния иудейского мировоззрения, вспомним обстоятельства жизни Церкви в этот период: непрекращающиеся гонения, нетерпеливое ожидание Второго Пришествия Спасителя, готовность в любой момент принять мученическую кончину – все эти факторы явно не способствовали проявлению внимания к житейским реалиям. Для христиан существовала только одна жизнь – жизнь будущего века, а «рождением» они зачастую называли мученическую кончину [65, с. 226].

Таким образом, поскольку верующие не считали заслуживающим внимания сам факт человеческого рождения, они и не праздновали День Рождества Спасителя, несмотря на то, что Его рождение произошло при необыкновенных обстоятельствах и было отмечено знаменательными событиями. Однако вскоре ситуация меняется, и это связано не только с тем, что гонения стали ослабевать и в ряды членов Церкви влилось огромное количество вчерашних язычников, для которых празднование дня рождения было нормальным явлением.

Несмотря на концептуальное изменение отношения к празднованию дня рождения, все же определяющую роль в формировании праздника Богоявления сыграли другие факторы: 1) борьба с гностицизмом и язычеством, 2) кристаллизация церковной христологии.

Установление праздника Богоявления на Востоке в III – начале IV в. У нас нет данных для более-менее точной датировки возникновения праздника Богоявления 6 января на Востоке. Однозначно праздник Богоявления появился позднее Пасхи и Пятидесятницы (эти праздники появились во II веке, причем Пасха – в середине II века, а Пятидесятница – в конце II века). Есть два обстоятельства, которые позволяют определить границы установления праздника Богоявления. С одной стороны, в начале III века дата 6 января в Египте ассоциировалась как с рождением Христа, так и с Его крещением на Иордане. Этот вывод делается на основании свидетельства Климента Александрийского о практике гностиков: «Последователи Василида празднуют также и день крещения Христа Иисуса, проводя ночь накануне его за чтением»35. В другом месте тот же писатель в качестве одной из вероятных дат рождения Христа указывает 6 января 2 г. до Р. Х.. С другой стороны, никаких свидетельств о праздновании 6 января церковного праздника Богоявления, относящихся к III веку, у нас нет; самым ранним достоверным упоминанием считается сообщение римского историка Аммиана Марцеллина, относящееся к 360 г. (в этом году 6 января на праздник Богоявления Юлиан Отступник посетил храм в Лютеции)36. Получается, что церковный праздник Богоявления как совмещенное празднование рождения Христа и Его крещения появился в диапазоне начала III – середины IV века.

Относительно причин установления Церковью праздника Богоявления в таком совмещенном формате предлагаются три версии:

1) церковый праздник Богоявления как аспект борьбы Церкви с гностицизмом.

2) празднование крещения как духовного рождения Христа

3) слишком буквальное толкование Лк. 3:23.

1. Первая версия популярна в отечественной литургике, суть ее такова: в III веке гностики (о чем свидетельствует Климент Александрийский) совершали торжественное празднование Крещения Господня, причем содержание этого праздника отражало их еретические взгляды: якобы Иисус Христос был обычным человеком и только в момент Крещения на Иордане на него сошел Логос, вследствие чего Он временно стал Богочеловеком. Впоследствии перед страданиями Логос покинул человека-Иисуса и на кресте уже страдал и умер человек. В такой религиозной системе именно крещению Христа на Иордане придавали принципиальное значение и оно рассматривалось как событие, связанное с явлением Бога на земле. Чтобы христиане не принимали участия в гностических собраниях, Церковь в качестве альтернативы установила свой праздник Богоявления, в котором совместила воспоминание Рождества Спасителя и Его Крещения, причем с акцентом на значении Его рождества, утверждая, уже с момента рождения (и даже зачатия во чреве Девы Марии) Он был истинным Богом и истинным человеком. В результате в Древней Церкви примерно к середине III века возникает праздник Богоявления, в котором были совмещены воспоминания Его рождения в Вифлееме и Его крещения на Иордане от Иоанна Предтечи [58, с. 178].

Подобный подход к объяснению причин появления многих церковных праздников, когда появление праздников связывается с желанием заместить языческие (в данном случае – еретические) торжества, в XIX – XX вв. был очень популярен. В отношении праздника Богоявления гипотеза выглядит убедительно, однако ее принятию мешает полное отсутствие свидетельств о праздновании Древней Церковью Крещения Господня уже в III веке. Кроме того, нельзя не обратить внимание на тот факт, что Климент торжество гностиков называет «крещением», тогда как древнее название церковного праздника – Богоявление37, то есть церковный праздник имеет иное название. Последний факт является существенным аргументом против теории о генетической связи Богоявления с гностической практикой. В итоге как резюме относительно вероятности этой теории можно принимать высказывание игумена Дионисия (Шленова): «Хронологическое совпадение гностического праздника с христианским, который стал совершаться в тот же самый день согласно более поздним свидетельствам, как будто подтверждает антигностическую (введения в противовес гностикам) теорию происхождения праздника Богоявления …. Однако слишком большой временной разрыв между упоминанием Климента о гностиках и первым датированным историческим свидетельством о совершении праздника Богоявления в Галлии не позволяет выстроить сколько-нибудь убедительную последовательную линию. Даже если гностики первыми стали отмечать праздник Крещения Господня, христиане могли воспользоваться тем же самым днем, известным издревле, по совершенно независимым соображениям»38.

2. Современные западные исследователи предлагают другую версию происхождения праздника Богоявления на Востоке: ранний этап празднования Богоявления связан с идеей «духовного» рождения Христа на Иордане: как христианин рождается от Духа в таинстве Крещения (см. Ин. 3:5), так и Христос, крещение которого стало основой церковного таинства, во время крещения на Иордане был рожден от Духа39. Дополнительное основание рассматривать крещение как рождение дает мотив явления света на Иордане во время крещения, о чем говорится в апокрифах и древних источниках; это явление света во время крещения имеет ассоциации с явлением света при рождении Христа (особенно фраза слава Господня осияла их, см. Лк. 2:9). Дальнейшее же разделение праздников связано с развитием христологии, так что к IV веку акцент смещается в сторону физического рождения Спасителя. Здесь показательна перемена, произошедшая в названиях праздника: вместо древнесирийского «Денха» («рассвет») и греческого Φώτα стали использовать Θεοφάνεια и Επιφάνεια; эти названия подчеркивают значение рождения Спасителя40.

Как оценить эту точку зрения? С одной стороны, она дает возможность примерно датировать время возникновения праздника Крещения Господня (начало III века) и удовлетворительно объяснить тот факт, почему на начальном этапе он праздновался вместе с Рождеством Христовым, затем праздники были разделены. Однако все-таки эта версия базируется на специфическом восприятии истории богословской мысли и допускает, что христиане Сирии и Египта сами во II – III вв. придерживались адопцианистских взглядов. Получается, эта версия в каком-то смысле противоположна предыдущей: не гностики начали праздновать только Крещение Христа, а христиане в противовес ввели совместное чествование двух событий, но сама Церковь по сути разделяла похожую концепцию! Конечно, из истории Церкви известно, что богословская мысль II – III вв. не была свободна от заблуждений и даже в трудах лучших богословов того времени встречаются идеи, которые с точки зрения позднейшей святоотеческой мысли можно квалифицировать как ересь (например, различные варианты субординационизма в учении о Троице). Однако все равно принятие изложенной гипотезы невозможно для церковного исследователя, ибо получается, что адопцианистская концепция, будто Христос стал Сыном Божиим только в момент крещения, была свойственна даже не отдельным богословам, но являлась официальной позицией как минимум двух Поместных Церквей (Сирии и Египта)!

3. Третья версия отмечена в статье «Рождество Христово» в «Православной энциклопедии». В Лк. 3:23 сказано: Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати. И хотя буквально говорится о возрасте Христа около 30 лет, в Древней Церкви возникло представление, что Христос крестился в день Своего тридцатилетия. Соответственно, вспоминая одно событие (крещение на Иордане), христиане с ним соединяли и другое событие (рождение от Девы Марии).

Вывод: праздник Богоявления возник в Древней Церкви в форме совмещенного празднования рождества и крещения Спасителя примерно в III – 1-й половине IV века. Возможно, причиной такого сложного состава этого праздника было желание противодействовать учению гностиков, хотя нельзя совершенно исключать вероятность, что Восточная Церковь на раннем этапе действительно отдавала приоритет библейским событиям на Иордане в сравнению с событиями в Вифлееме.

6 января как дата праздника Богоявления. Для объяснения этого феномена предлагаются две конкурирующие гипотезы:

1. Замена языческого праздника. Здесь нужно вспомнить, что древнее язычество не было исключительно религиозной системой, но его влияние распространялось на все сферы жизни человека. Потому люди, обратившиеся ко Христу, долго не могли порвать с языческим укладом, какими-то обрядовыми традициями. В связи с этим языческие праздники на протяжении длительного времени оставались привлекательными для тех членов Церкви, которые еще не окрепли в вере. Потому, «фиксируя тот или иной день, Церковь имела в виду преодолевать какие-то местные традиции, пережитки прежних религиозных обычаев» [39, с. 143]. Здесь уместно процитировать высказывание профессора В.В. Болотова, приводимое архимандритом Киприаном (Керном): «Учреждая во дни языческих празднеств свои праздники, Церковь выбивала из рук политеизма одно из последних средств обороны. Установить христианский праздник в день праздника языческого значило созвать христиан в церковь и поставить их под влияние таких воспоминаний, что для многих становилось потом психологически невозможно участвовать в языческих праздниках» [39, с. 144]. Этот принцип объяснения дат христианских праздников был популярен в XIX – XX вв.. Применительно к празднику Богоявления сторонники такого подхода говорят о том, что 6 января как день празднования Богоявления мог быть выбран или для вытеснения языческого праздника благословения Нила в Египте [39, с. 145], или как альтернатива празднования в честь рождения языческого бога Эона от девственницы Коры.

2. Связь Благовещения с Крестной смертью. В Древней Церкви было распространено представление, что Христос был распят в тот же день, когда и был зачат (то есть дата иудейской Пасхи совпадает с датой Благовещения). В Малой Азии дата иудейской Пасхи была привязана к 6 апреля, что давало для Рождества Христова дату 6 января.

Разделение праздников Рождества Христова и Богоявления на Востоке в IV – VI вв. В 1-й половине IV века на Западе стали праздновать Рождество Христово 25 декабря (подробнее об этом далее). Вслед за Римской Церковью Рождество Христово переносится на 25 декабря и отделяется от Богоявления в восточных Патриархатах. При этом определенную роль в этом процессе сыграли великие учители Церкви: святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, которые первыми среди восточных отцов произнесли проповеди на отдельный праздник Рождества Христова. Святитель Василий ввел между 373 и 377 годами отдельное празднование Рождества Христова в Каппадокии [65, с. 235]. Святитель Григорий Богослов произнес две проповеди, одну 25 декабря 380 года на Рождество, другую 6 января на Крещение (Слово 38-е и Слово 39-е соответственно). В Крещенской проповеди он назвал себя «предначинателем праздника»41 Рождества Христова, что, по мнению многих исследователей, связано с тем, что он первым ввел в Константинопольской Церкви эту традицию, приблизительно еще до 379 года. Святитель Иоанн Златоуст в проповеди, датируемой 386 годом, говорит: «нет еще десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам» [30, с. 388]; следовательно, в Антиохии отдельно праздновать Рождество Христово начали в 70-е годы IV века. В Александрии отделение Рождества Христова от Богоявления происходит по инициативе святителя Кирилла только около 430 года, незадолго перед III Вселенским Собором (очевидно, этот акт был связан с борьбой против несторианской ереси).

Дольше всех традицию совместного празднования Рождества и Крещения сохранял Иерусалимский Патриархат. В начале V века блаженный Иероним, находясь в Иерусалиме, вступил в полемику с местными христианами, защищая практику двух разделенных праздников. В своей проповеди на Рождество Христово, которую он произнес между 401 и 410 годами, пресвитер Стридонский говорил: «Итак, мы говорим, что сегодня Христос родился, затем в Богоявлении возродился. Вы навязываете нам рождение и возрождение, вы, которые говорите, что Он родился во время Богоявлений...»42. Но, несмотря на усилия блаженного Иеронима, ему не удалось изменить господствовавшую в Иерусалимской Церкви практику.

В середине V века, вернувшись с Халкидонского собора в Иерусалим, патриарх Ювеналий ввел литургическую традицию двух разделенных праздников. Однако эта практика не прижилась в Иерусалиме, по причине сопротивления влиятельных иерусалимских монофизитов. Одно из наиболее ярких свидетельств о сохранении особой литургической практики в Иерусалимском патриархате вплоть до середины VI века содержится в проповеди на Благовещение, которую произнес в 553 году Авраамий Эфесский: «Только до сего дня палестинцы и преданные им арабы не соглашаются со всеобщим мнением всех и не празднуют наш праздник святого Рождества Христова»43.

В борьбу за установление обособленного праздника Рождества Христова в Иерусалиме приблизительно в 560 году вмешался император Юстиниан, который отправил Иерусалимской Церкви послание «О праздниках», в котором указывал, что из-за объединенного праздника нарушаются даты Благовещения и Сретения. Юстиниан в подтверждение своих слов ссылался на авторитет отцов Церкви: святителей Григория Богослова, Григория Нисского и Иоанна Златоуста.

Рекомендация Юстиниана была исполнена только после его смерти при следующем императоре Юстине II (565 – 578), который издал указ о праздновании Рождества во всей империи 25 декабря. Грузинский перевод Иерусалимского Лекционария, отражающий практику VII – VIII вв., уже отдельно описывает праздники Рождества Христова и Богоявления, свидетельствуя тем самым об окончательном утверждении данной практики.

Таким образом, иерусалимский патриархат оставался последней Поместной Церковью, сохранявшей достаточно долго древнюю традицию совместного празднования Рождества Христова и Богоявления. После отказа Иерусалима от такой практики уже не осталось на Востоке православных церковных структур, которые сохраняли бы традицию совместного празднования.

Отдельно отметим, что принцип раздельного празднования Рождества Христова и Богоявления так и не восприняла (хотя попытки имели место) дохалкидонитская Армянская Церковь, которая и в настоящее время не имеет отдельного праздника Рождества Христова, но празднует его вместе с Богоявлением 6 января.

Праздники Рождества Христова и Крещения Господня на Западе. В литургической литературе встречаются высказывания о приоритете Римской Церкви в вопросе разделения Рождества Христова и Богоявления. Например, архим. Киприан (Керн) пишет: «Время отделения Рождества от Крещения на Западе может быть установлено с совершенною точностью; это – 354 год» [39, с. 109]. Однако такое утверждение принципиально неверно: в отличие от Востока, на Западе не разделяли праздники, здесь они сразу возникли как отдельные празднования. Праздник Рождества Христова возникает примерно 1-й трети IV века, а Крещение Господне появляется только во 2-й половине IV века и сразу как самостоятельный праздник.

Рождество Христово сразу устанавливается 25 декабря; под этой датой он обозначен в «Хронографе» 354 года. При этом считается, что сам праздник возник не в середине IV века, а чуть раньше, в 1-й трети IV века. Очень важным и интересным является вопрос о дате 25 декабря. Предложены две версии относительно этой даты:

1. В рамках миссионерского подхода делают акцент на то, что в Риме 25 декабря праздновали «день непобедимого Солнца». И чтобы отвлечь христиан от участия в языческих праздничных мероприятиях, Церковь устанавливает праздник в честь пришествия истинного Солнца, «Солнца Правды». М.Н. Скабалланович даже высказывает мысль, что данный аспект мог повлиять на наименование Христа «Солнцем Правды» в тропаре – самом древнем песнопении этого праздника [58, с. 179–180]. Эту точку зрения – замещение праздником Рождества Христова языческого праздника в честь Солнца – поддерживали многие отечественные литургисты (М.Н. Скабалланович, Г. Шиманский, архимандрит Киприан (Керн)). Однако архимандрит Киприан приводит еще заслуживающее внимания мнение Карболя, который считал, что 25 декабря совершался праздник в честь Митры (персидского божества, культ которого стал популярен в Римской империи), так что выбор 25 декабря в качестве даты Рождества Христова мог послужить вытеснению и этого торжества [39, с. 145]. Сейчас эта точка зрения потеряла популярность по причине того, что источники не подтверждают особого значения даты 25 декабря для язычников в IV веке.

2. Уже в начале III века Тертуллиан датирует страсти Господни 25 марта. Если принять версию о совпадении даты зачатия Христа с датой Его смерти, то получаем 25 декабря. Кроме того, 6 января александрийского календаря при переводе в римский календарь давало 25 декабря.

Праздник Крещения Господня хотя и возник лишь на полвека позже Рождества Христова, высокого статуса он здесь так и не получил (если на Востоке Рождество Христово и Крещение – праздники равновеликие, то на Западе статус Крещения Господня всегда был на порядок ниже статуса Рождества Христова). В V веке 6 января в основном было посвящено воспоминанию поклонения волхвов. В настоящее время в Католической Церкви Крещение Господне празднуют в воскресение после 6 января.

§ 2.2. Краткая история богослужения праздников Рождества Христова и Богоявления

Совместное празднование Рождества Христова и Богоявления в Древней Церкви (которое в древней иерусалимской традиции продолжалось до середины VI века) стало причиной того, что и после их разделения богослужебный чин обоих праздников развивался параллельно, так что в современном Типиконе праздники имеют почти одинаковый строй богослужения и особенности, различаясь только в незначительных деталях.

Праздники Рождества Христова и Богоявления в древней Иерусалимской традиции. В «Паломничество Эгерии» (конец IV в.) рубрика, посвященная празднику Богоявления, сохранилась частично. Достойно внимания сообщение о том, что праздник Богоявления длился 8 дней; это говорит о его высочайшем статусе (подобную продолжительность имели Пасха и праздник Обновления храма) и том, что уже длительный период попразднства Крещения Господня имеет свое основание уже в IV веке.

В армянском переводе иерусалимского Лекционария V века описано богослужение кануна праздника, самого праздника и семи дней попразднства (используя современную терминологию). В это время праздник Богоявления еще был совмещенным празднованием, потому в службе подавляющее большинство чтений и песнопений соответствуют тематике Рождества Христова. Впрочем, есть и некоторые паремии, а также псалмы, идейно связанные с крещением Господним. Важно, что в этом памятнике сказано о совершении в навечерие праздника в 10-м часу вечерни с литургией – в чем можно увидеть прообраз современного поста в навечерия Рождества Христова и Богоявления.

В грузинском переводе иерусалимского Лекционария, отражающем практику VII – VIII вв., праздники Рождества Христова и Богоявления уже представлены раздельно. Цикл праздника Рождества состоял из трех дней: навечерия, самого праздника и памяти царя Давида и ап. Иакова 26 декабря; цикл Богоявления – из стандартных 9 дней: навечерия, праздника и 7 дней попразднства. В сочельник совершалась вечерня с литургией, которая начиналась в 9-й час дня; в навечерие Богоявления после литургии совершали еще освящение воды. Ночью совершался «Чин полунощи», содержавший большое количество чтений и песнопений. Можно считать этот чин самым торжественным богослужением праздника и неким аналогом нашего всенощного бдения. Утром в день праздника совершали литургию с чтением паремий, Апостола и Евангелия. У праздника Богоявления была еще особая служба в отдание, когда литургия совершалась более торжественно, чем в остальные дни попразднства.

Наконец, отметим еще одну интересную особенность иерусалимской традиции: в Тропологии VIII–IX вв. весь период празднования Богоявления представляет собой стройную композицию осмогласия, так как песнопения соответствующего дня попразднства поются на очередной глас: 2-й день праздника – на 2-й глас, 3-й день – 3-й глас и т.д.44 Получается, что период празднования Богоявления с позиции употребления гласов песнопений аналогичен нынешней Светлой седмице, где также каждый день поются воскресные песнопения очередного гласа. Далее, учитывая, что в том же Тропологии Светлая седмица подробно не расписана, можно предположить, что эта идея – каждый день праздника петь песнопения гласов по очереди – сначала возникла для праздника Богоявления, потом уже перешла на Светлую седмицу, затем сохранилась только на Светлой седмице, тогда как из попразднства Богоявления исчезла.

Формирование основных элементов современного праздничного богослужения. Наше современное богослужение восходит к послеиконоборческому богослужению Константинополя. В этой рубрике вместо простого обзора литургических памятников древности считаем целесообразным представить генезис основных богослужений и ярких особенностей праздников Рождества Христова и Богоявления. Праздничное богослужение и Рождества Христова, и Богоявления начинается с великих часов и завершается литургией в сам праздник. Потому удобнее разделить всю совокупность праздничных служб на четыре отдельных богослужения: великие часы, вечерня с литургией в навечерие, всенощное бдение и литургия в сам праздник – и сделать краткий исторический обзор каждого из этих богослужений.

Великие часы. Как мы знаем, кроме Рождества Христова и Богоявления, в годичном круге эта служба совершается в Великую Пятницу, и именно часы Великой Пятницы являются древнейшим представителем службы этого типа. В великих часах нужно различать два «слоя»: собственно последование часа и пространную вставку (которая в современном чине бывает после Богородична часа), состоящую из тропарей, прокимена, паремии, апостольского и евангельского чтений.

В Иерусалимской Церкви уже в V–VII веках утром в Великий Пяток совершали службу чтений – прообраз современных великих часов; многие тропари, прокимены и библейские чтения этой древней палестинской службы часов вошли в современные великие часы Пятницы [см.: 36, с. 79–85]. Эта служба была естественным продолжением ночного бдения или «Последования святых страстей» (которое впоследствии было вписано в схему утрени и которое мы теперь называем утреней Великой Пятницы). Однако на Рождество Христово и Богоявление подобной дневной службы чтений еще не было. Вместе с тем вплоть до X века в ночь перед праздником (соответственно с 24 на 25 декабря и с 5 на 6 января) совершали «чин Полунощи», который состоял из 11 тропарей и 11 паремий, в конце читали Евангелие. Этот чин Полунощи был аналогом вместе взятых двух частей соответствующей службы Великой Пятницы: последования Страстей и службы чтений. «Чин этот воспроизводит последование святых Страстей той отдаленной… эпохи, когда дневная служба в[еликой] пятницы еще не отделилась от чина нощи в особую самостоятельную службу, получившую название Софрониевских часов» [36, с. 167]. Именно потому в Иерусалимской Церкви как минимум до X века не было отдельной службы, аналогичной великим часам Рождества Христова и Богоявления.

Из палестинского чина Полунощи в современную службу «перешли» пять паремий, однако основным источником службы великих часов Рождества Христова и Богоявления являются часы Великой Пятницы. «Тропари часов Рождества Христова (а равно и Богоявления)… являются “подобными” к тропарям святых Страстей; следовательно, и самые часы Рождества Христова являются такими же «подобными» или подражанием часам Великой Пятницы» [36, с. 165–166]. И хотя в современной Минее тропари великих часов (см.: 24 декабря, 1-й час; 5 января, 1-й час) обозначены как «творение Софрония, Патриарха Иерусалимского», это замечание не следует принимать всерьез. На самом деле, современное последование великих часов составлено неизвестным автором гораздо более позднего времени на основании великих часов Пятницы, тропари которых приписываются святому Софронию. Чтобы самостоятельно убедиться в сходстве тропарей часов указанных служб, достаточно просто сопоставить их даже в славянском переводе; особенно показательным является текст последнего тропаря 9-го часа Рождества Христова «Днесь раждается от Девы…», который явно составлен по образцу знаменитой стихиры Великого Пятка «Днесь висит на древе…». Таким образом, появление великих часов в службе Рождества Христова и Богоявления является одним из следствий стремления сблизить службы этих праздников со службами Пасхи, а их предпразднство – со службами Страстной седмицы.

В Уставе Великой церкви о великих часах Рождества Христова и Богоявления не сказано ни слова; то же можно сказать про Студийско-Алексиевский Типикон. Следовательно, до XI века в Константинополе великих часов еще не совершали.

Однако в XI веке великие часы уже появляются в студийских Типиках и, как следствие, в богослужебной практике. При этом сохранились две версии совершения великих часов, которые принадлежат разным редакциям Студийского Устава, но, по сути, существовали синхронно. Так, промежуточный вариант служения великих часов зафиксирован в Евергетидском Типиконе, который является представителем 2-й редакции Студийского Устава. После Богородична 3-го часа (причем 3-й час читается с обычными псалмами) добавляется обширная вставка, в которой присутствуют тропари, прокимены и библейские чтения сразу всех четырех часов; после 4-го Евангелия завершается последование 3-го часа и читается обычный 6-й час. Отметим, что перед каждым прокименом произносится малая ектения, а после заключительного Евангелия диакон говорит сугубую ектению; вообще, наличие ектений на великих часах – особенность студийских уставов [23, с. 377–378]. Обратим внимание, что в указанном чине четко просматривается разграничение вышеотмеченных составляющих великих часов: часы как службы суточного круга, с одной стороны, и тропари с библейскими чтениями, с другой стороны.

Вместе с этим в том же XI веке возникает параллельная традиция, для которой характерно вписывание тропарей с библейскими чтениями в структуру часов. Это отражено в памятниках 3-й редакции Студийского Устава (например, в Типиконе Георгия Мтацминдели, который является представителем 3-й, так называемой афоно-италийской, редакции Студийского Устава и отражает афонскую практику XI в.). Здесь уже появляются и особые псалмы в последовании каждого часа (многие, но не все, совпадают с современными), и, самое главное, характерная вставка после Богородична присутствует на каждом часе. Отличий от современного чина всего два: 1) на великих часах есть ектении; 2) часы совершаются не вместе, но разделенные на две части: 1-й с 3-м и 6-й с 9-м. [37, с. 245–246, 249–250]. Впрочем, указанные особенности сохранялись в нашем богослужении вплоть до 80-х годов XVII века.

Кроме того, в студийских Типиконах явно отмечено, что великие часы совершаются, если канун праздника случится в постный день; при этом отсутствует указание о переносе часов на пятницу в случае, если навечерие случится в субботу или неделю; скорее всего, в таком случае часы опускались вовсе.

На заключительной стадии, уже в период господства Иерусалимского Устава, часы приобретают современный вид: сначала появляется указание о переносе великих часов на пятницу в случае, если навечерие праздника случится в субботу или неделю. Видимо, в этом вопросе сказалось влияние Устава Великой церкви, который в подобном случае предписывал переносить пост на пятницу; и если в Уставе Великой церкви сказано, что единственным следствием переноса поста было совершение в пятницу литургии после вечерни, то впоследствии решили распространить это указание и на великие часы. Именно поэтому в наше время литургия в случае переноса часов на пятницу в этот день отменяется; то есть фактически эта пятница должна быть постным днем. Однако в современном Уставе актуален пост только в пятницу перед Рождеством Христовым, тогда как пятница перед Богоявлением является частью Святок и поста в этот день нет, что явно отражено в указании 5 января, где сказано: «в той день ядим сыр и яйца».

Что касается опущения ектений и совершения всех часов вместе, то эти особенности закрепились в нашем Уставе довольно поздно; еще в старопечатных русских Уставах 1-й половины XVII века указаны и ектении на часах, и сами часы предписывается совершать так же, как в Типиконе Георгия Мтацминдели: 1-й с 3-м и 6-й с 9-м [75, л. 636–641 / у҃оs–уп҃а]45. Лишь в Типиконе 1682 года появляется современный чин великих часов: ектений уже нет и все четыре часа совершаются вместе.

Вечерня и литургия в навечерие. Совершение литургии в соединении с вечерней в канун праздников Рождества Христова и Богоявления – одна из древнейших особенностей богослужения. Уже в армянском переводе Лекционария V века сказано, что служба в навечерие праздника совершалась в 10-м часу и состояла из вечерни с литургией; в этом можно усмотреть намек на то, что пост в день навечерия соблюдали уже в то время. Однако в древних иерусалимских лекционариях отсутствуют оговорки относительно субботних и воскресных дней, что дает основание думать, что правило о посте в навечерия Рождества Христова и Богоявления распространялось на все дни.

В Уставе Великой церкви также говорится о совершении литургии в соединении с вечерней; вместе с тем четко указано, что такая служба совершается только в седмичный день, когда есть пост, то есть предполагается воздержание от пищи до вечера – до момента окончания литургии. Важно, что все чтения – паремии, прокимен, Апостол и Евангелие, указанные в этом Уставе, сохранились до нашего времени. В частности, на вечерне Рождества Христова указано читать 8 паремий, на вечерне Богоявления – 1346, после 3-й и 6-й паремий идут тропари со стихами – все эти тексты из Устава Великой церкви перешли в наше богослужение. Кроме того, представляет интерес указание, относящееся к навечерию Богоявления: если канун праздника попадал на субботу или воскресенье, то пост навечерия следовало перенести на пятницу (εάν φθάση η εορτή εν κυριακή η εν δευτέρα, τη παρασκευή γίνεται η νηστεία της παραμονής). Это значит, что в пятницу литургию совершали вечером после вечерни (следовательно, евхаристический пост длился до вечера), при том эта вечерня совершалась без паремий, но после входа читали молитву Трисвятого и пели само Трисвятое, затем литургия своим чином [72, s. 174]. В сам же день навечерия литургия была утром, в свое время, а вечерню совершали после полудня.

В студийских Типиконах (т.е. уже к X в.) служба навечерия приобретает окончательную структуру. Уже в Студийско-Алексиевском Типиконе даются те же указания, которые актуальны в наше время: если навечерие будет в постный день, то совершается вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого; если же в субботу или воскресенье, то утром служится литургия Златоуста, а вечерня совершается свое время [47, с. 307].

Всенощное бдение праздника. Наверное, одна из уникальных особенностей праздников – служение всенощного бдения в составе великого повечерия (а не вечерни!) и утрени. Однако эта особенность – довольно поздняя по времени происхождения. В Уставе Великой церкви сказано, что после вечерни совершается паннихис (особая торжественная служба; из имеющихся в современном Уставе служб к паннихис близка только пасхальная полунощница), а утром – утреня. В Студийско-Алексиевском Типиконе о паннихис не сказано ни слова; говорится, что повечерие совершается в кельях, тогда как утром – сразу утреня.

В Евергетидском Типиконе говорится о совершении повечерия с пением «С нами Бог…», тропаря и кондака праздника; правда, повечерие начиналось с 90-го псалма, то есть это был средний чин повечерия (между великим и малым). После повечерия был предусмотрен небольшой отдых, а затем начиналась агрипния (т.е. бдение, ибо греческий термин αγρυπνία буквально означает «бессонница» и употребляется для обозначения всенощного бдения), которая состояла из паннихис и утрени; между паннихис и утреней читали книгу Деяний [23, с. 355–356]. Это уже, можно сказать, промежуточная форма современного праздничного бдения: есть само бдение (правда, в другом составе), есть и великое повечерие перед ним, осталось, по сути, их только соединить. Что и происходит в списках Иерусалимского Устава в XII веке: в частности, рукопись Синайской библиотеки № 1096 указывает уже современный чин бдения в составе великого повечерия и утрени [24, с. 36]. Таким образом, современный чин всенощного бдения на Рождество Христово и Богоявление возник только в XII веке вместе с появлением Иерусалимского Устава.

Литургия в сам день праздника. Все изменяемые песнопения этой службы – антифоны, тропарь и кондак, прокимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие – указаны в Уставе Великой церкви и полностью сохранились в нашем чине. Точно так же в этом Уставе сказано о пении «Елицы во Христа крестистеся…» вместо Трисвятого [72, s. 156–158]. Таким образом, уже в IX веке литургия приобретает свой современный вид. Позже в студийских Типиках добавляется только один существенный нюанс: говорится, что в случае навечерия в субботу или неделю литургии этих двух дней «меняются местами»: в навечерие совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, а в сам день праздника – литургия святителя Василия Великого.

В заключение скажем несколько слов о гимнографии обоих праздников.

Из древних отцов Церкви гимны на праздник Рождества Христова составлял преподобный Ефрем Сирин, но его гимны не вошли в современное богослужение. Древнейшим праздничным песнопением, употребляемым в современном богослужении, безусловно, является тропарь праздника «Рождество Твое, Христе Боже наш…». Хотя составитель этого замечательного тропаря неизвестен, можно думать, что данное песнопение было написано в IV или V веке. Далее следует отметить труды преподобного Романа Сладкопевца, который в конце V – начале VI века составил кондак праздника с 24 икосами (из которых в нашем богослужении употребляется только один, самый первый), а также хвалитные стихиры в предпразднство. Далее в начале VIII века преподобный Андрей Критский написал стихиры, которые мы поем на «Хвалите…» на сам праздник. Впоследствии в VIII столетии преподобный Косма Маюмский составил 1-й канон праздника, а преподобный Иоанн Дамаскин написал 2-й канон (причем написан он одним из приемов греческого стихосложения – гекзаметром) и стихиры, которые в нашем чине поются на литии, а также «Слава» на стиховне и «И ныне» на «Хвалите…». Кроме указанных авторов, священные песнопения на данный праздник слагали святитель Герман, Патриарх Константинопольский (1-я стихира на «Господи, воззвах…», стихира на «И ныне» на литии, стихиры на стиховне, стихира «Славы» на «Хвалите…»), монахиня Кассия (стихира «Августу единоначальствующу…», на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах…») и другие песнописцы.

Песнопения Богоявления составляли почти те же песнописцы. Кондак на Богоявление в 1-й половине VI века написал святой Роман Сладкопевец; в своем первоначальном объеме кондак состоял из проимия и 18 икосов и с точки зрения содержания представлял собой развернутый диалог между Иоанном Крестителем и Господом Иисусом. (С полным кондаком в русском переводе можно ознакомиться в книге: [41, с. 42–47].) Как указывает профессор Н.Д. Успенский, изначально кондак не был «привязан» к празднику Богоявления, но был составлен как реакция (с целью поддержки) на указ императора Юстиниана о принудительном крещении язычников [66, с. 277]. В наше богослужение вошла только часть произведения святого Романа: проимий (нынешний кондак «Явился еси днесь вселенней…») и 1-й икос.

Оба праздничных канона составили те же авторы: преподобные Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин, причем 2-й канон так же, как и на Рождество Христово и Пятидесятницу, написан гекзаметром. Этим же песнописцам принадлежит ряд стихир праздника: святому Косме – стихиры литии, а преподобному Иоанну – стихиры на «Господи, воззвах…» и славник на литии. Кроме того, хвалитные стихиры составил святой Патриарх Герман (VIII в.), а стихиры на стиховне великой вечерни, стихиры на «И ныне» на литии и обе стихиры на «Слава» и на «И ныне» на «Хвалите…» – святой Анатолий, епископ Солунский (IX в.). Наконец, еще одна стихира (на «Слава, и ныне» на стиховне) принадлежит другому песнописцу IX века – святому Феофану Начертанному.

В результате к X веку был создан весь комплекс песнопений праздников Рождества Христова и Богоявления, которые мы ежегодно поем в наших православных храмах 25 декабря и 6 января.

§ 3. Подготовка к празднику Рождества Христова

Рождество Христово – важнейший среди неподвижных праздников, второй в Православной Церкви по важности праздник после Пасхи; потому Церковь задолго начинает готовить своих чад к встрече с Родившимся Богомладенцем. Эта подготовка начинается за 40 дней до самого праздника и по мере приближения 25 декабря становится все более интенсивной. Можно провести несколько аналогий между подготовительным периодом к Рождеству Христову и периодом Постной Триоди (который можно рассматривать как подготовку к празднику Пасхи). Далее мы отметим все эти аспекты, а сейчас только обозначим саму идею сходства между подготовкой к Пасхе и к Рождеству Христову, которая реализуется и в богослужебных особенностях, и в некоторых нормах, относящихся к церковной дисциплине (посты и поклоны).

§ 3.1. Начальный подготовительный период (до Недели святых праотец)

Время, которое мы назвали «начальным подготовительным» периодом к празднику Рождества Христова, характеризуется тремя аспектами:

1) Рождественский пост, который начинается 15 ноября и продолжается вплоть до самого праздника (до 24 декабря включительно), является первой ступенью приготовления к Рождеству Христову. Он продолжается 40 дней и иногда называется «малой четыредесятницей» (в отличие от Великого поста, который именуется «великой Четыредесятницей»); само это наименование явным образом отражает мысль о подобии подготовки к Рождеству Христову периоду Постной Триоди. Подробно церковные предписания о Рождественском посте нами рассмотрены в предыдущем учебнике (см.: «Устав православного богослужения», ч. I, гл. 3, § 4, с. 76–77), здесь же мы только еще раз укажем важную особенность в богослужении некоторых седмичных дней – наличие «аллилуйных» служб. Вспомним, что примерно треть47 всего периода Рождественского поста отводится на такие службы, которые совершаются по чину, близкому к великопостному (на утрене поется «Аллилуиа» вместо «Бог Господь», в конце каждого богослужения совершаются поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина, литургия не положена и др.). Наличие таких служб позволяет частично проводить аналогию между Великим и Рождественским постом и, как следствие, между подготовкой к Пасхе и к Рождеству Христову. Однако в данном случае о полном сходстве говорить не приходится даже не только потому, что «аллилуйные» службы не тождественны великопостным по чину, но и потому, что такие службы назначаются и в другие многодневные посты (пост святых апостолов и Успенский). А так как сравнивать «подготовку» к празднику святых апостолов Петра и Павла с предпасхальным периодом вряд ли кто отважится, то и для Рождественского поста наличие аллилуйных служб не является в строгом смысле основанием для аналогии с Великим постом. Скорее всего, совершение служб с пением «Аллилуиа» и поклонами связано исключительно с постом и не имеет отношения к приближающемуся празднику (в данном случае празднику Рождества Христова).

2) Начиная с 21 ноября (праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы), на утрене во все воскресные и праздничные дни (славословные, полиелейные и бденные службы) поется катавасия «Христос раждается…» (ирмос первого канона праздника Рождества Христова). Эта катавасия является первым богослужебным песнопением, напрямую относящимся к грядущему празднику, так что ее пение уже наполняет сердца верующих радостным ожиданием Рождества Христова. Отметим также, что 5 декабря (на праздник преподобного Саввы Освященного) Устав назначает петь другую катавасию Рождества Христова – ирмосы второго канона праздника («Спасе люди…»).

1) Начиная с 30 ноября в некоторые праздники вместо Богородичных на «И ныне» поются стихиры предпразднства (на «Господи, воззвах…», на стиховне вечерни и после хвалитных или стиховных стихир утрени). На самом деле эта особенность характерна только для трех дней: 30 ноября (апостола Андрея Первозванного), 6 декабря (святителя Николая Чудотворца), 17 декабря (пророка Даниила и трех отроков). Интересно, что все три указанных дня представляют разные разряды служб: 6 декабря – бденный праздник, 30 ноября – полиелей, 17 декабря – шестеричный святой. Так что выбор именно этих дней не связан с каким-либо богослужебным знаком Типикона (непонятно, в частности, почему 6 декабря есть стихиры предпразднства, а 5 декабря, на праздник преподобного Саввы Освященного, равный по статусу празднику святителя Николая Чудотворца, поются обычные Богородичны).

Более того, если мы обратимся к рукописным и старопечатным Уставам, то там и на указанные праздники обнаружим Богородичны, а не стихиры предпразднства. Таким образом, получается, что пение стихир предпразднства в обозначенные три дня – сравнительно поздняя особенность, которая в наши богослужебные книги (Типикон и Минею) проникла с середины XVII века после известного исправления книг при Патриархе Никоне.

Например, в рукописном Уставе церковном XV века на праздник святителя Николая назначаются обычные Богородичны: догматик по гласу стихиры «Славы» на «Господи, воззвах…» и «Богородице, Ты еси Лоза истинная…» на стиховне вечерни [74, л. 135 об.]. В печатном Уставе 1610 года видим то же самое: на «Господи, воззвах…» четко указан догматик «Кто Тебе не ублажит…», на стиховне – Богородичен «Творец и Избавитель…» (обратим внимание, что здесь другой Богородичен в отличие от предыдущего источника). Точно так же на праздники 30 ноября и 17 декабря в этом же Уставе назначаются обычные Богородичны, а не стихиры предпразднства [75, л. 597 / ул҃з, 606 об / ум҃s, 618 об. / ун҃и].

§ 3.2. Неделя святых праотец

Два воскресных дня перед праздником Рождества Христова посвящены особым воспоминаниям, связанным с грядущим праздником – прославлению праведников Ветхого Завета. Богослужебные особенности этих двух дней настолько значительны, что не позволяют эти Недели отнести к уже имеющимся типам воскресных служб, но требуют выделить их в особую категорию. Отметим также, что наличие именно двух особых предварительных воскресных дней является особенностью праздника Рождества Христова. В годичном круге богослужения есть еще два праздника (Богоявление и Воздвижение Креста Господня), имеющие особые Недели «пред-» и «по-» (т.е. перед праздником и после праздника), но только Рождество Христово, во-первых, имеет две (а не одну) предварительные Недели, во-вторых, каждая из этих Недель имеет собственную службу (тогда как в Недели пред Богоявлением и пред Воздвижением богослужение совершается по обычной схеме, особенности касаются лишь новозаветных чтений на литургии).

Предпоследний воскресный день перед Рождеством Христовым называется «Неделя святых праотец», а воскресный день, предшествующий празднику – «Неделя святых отец». При поверхностном взгляде на эти наименования может показаться, что в Неделю праотец совершается память древнейших праведников, тогда как в следующую Неделю – святых более поздней эпохи. На самом деле ничего подобного нет и близко, а различие в наименованиях связано с взаимным положением этих двух воскресных дней. «Отцы», память которых прославляется в указанные Недели – все праведники Ветхого Завета (преимущественное, хотя не исключительное внимание при этом уделяется прародителям Христа по плоти), а приставка «пра-» в наименование «Неделя святых праотец» указывает лишь на то, что эта Неделя предшествует Неделе святых отец [70, с. 83]. К тому же многие песнопения Недели святых праотец, да и служба в целом появились уже в VIII–IX веках, когда эта Неделя еще не имела названия «праотец», а именовалась описательно «Неделя прежде Недели святых отец» (подробнее об этом далее).

Краткая история Недель святых праотец и святых отец. В Уставе Великой церкви обозначены уже обе Недели пред Рождеством Христовым; точно так же обе эти Недели присутствуют в Студийско-Алексиевском Типиконе48. При этом в Уставе Великой церкви Неделя святых отец имеет два тропаря («Велия веры исправления…» и «Верою праотцы оправдал еси…») и те же самые чтения на литургии, что и сейчас. В то же время в Неделю праотец указаны лишь Апостол и Евангелие, при этом только апостольское чтение одно и то же указано во всех рукописях и оно совпадает с современным, тогда как в отношении Евангелия наблюдается неустойчивость: разные списки указывают разные зачала и ни одно из них не совпадает с современным чтением. Более того, Неделя праотец в древнейших списках этого Устава (Патмосском и монастыря Святого Креста в Иерусалиме) еще не имеет современного названия и обозначена описательно: «Неделя пред [Неделей] святых отец» (Иерусалимский список) или просто «Неделя святых отец» (Патмосский список). Лишь в более поздней рукописи XI–XII века (Paris. gr. 1590) появляется современное название в виде уточняющего выражения η επιλεγομένη τῶν Προπατόρων (именуемая праотец) и тропарь «Верою праотцы…» назначается уже для пения в этот день [72, s. 134]. В студийских Типиконах 1-й и 2-й редакций наблюдаем сходное явление: в Студийско-Алексиевском Типиконе Неделя праотец обозначена «Неделя прежде святых отец» [47, с. 303], тогда как в Евергетидском уже появляется добавочное выражение «Неделя прежде святых отец, или праотец (ήγουν τῶν Προπατόρων)» (курсив мой.– А.К.) [23, с. 338]. На основании приведенных данных можно думать, что служба Недели святых отец оформилась несколько ранее, в VIII–X веках, тогда как Неделя праотец появилась позднее (IX–X вв.) и на ранней стадии не имела ни собственного тропаря (возможно, и других песнопений), ни даже особого названия. Тот же факт, что в Студийско-Алексиевском Типиконе Неделя праотец имеет собственную службу49, говорит о том, что в X веке она уже заняла прочное место в годичном круге богослужения. При этом можно предполагать, что церковные гимнографы VIII–IX веков могли изначально составлять свои песнопения для службы Недели святых отец, но затем часть этих песнопений была перенесена на предыдущую Неделю. В пользу такого суждения говорит наличие в службах обеих Недель общих песнопений, общей тематики богослужения, особенно же тот факт, что тропарь «Верою праотцы…» сначала пели в Неделю святых отец, а затем он был перенесен в службу Недели праотец.

О соединении службы Недели праотец с рядовым святым Минеи. Как и во все Недели Постной Триоди, а также в те воскресные дни, когда празднуются памяти Соборов, служба (канон и стихиры) случившегося в Неделю праотец рядового святого переносится на повечерие, совершаемое в пятницу вечером. Однако есть исключение: 17 декабря, в день памяти пророка Даниила и святых трех отроков, служба Недели праотец совершается по особой Марковой главе, предусматривающей соединение служб Октоиха и праотец с песнопениями Минеи. И само такое соединение не вызывает никаких вопросов, ибо в службе Недели праотец изначально присутствует особое прославление трех отроков (им посвящен отдельный канон на утрене и кондак данного дня), так что сугубая им молитва в случае совпадения Недели с днем их памяти в Минее кажется естественной. Что же касается соединения службы Недели праотец с полиелейным святым, то в конце Марковой главы 17 декабря есть указание общего характера: «Сице поем службу и великаго святаго празднуемаго, аще случится в сию Неделю». Если же где-то случится престольный праздник (например, 12 декабря в храме святителя Спиридона Тримифунтского), то при совершении богослужения следует руководствоваться 13-й храмовой главой.

Отдельно хочется сказать о возможном соединении службы святого мученика Евстратия и его дружины с Неделей праотец. С одной стороны, приведенное выше замечание о соединении службы недели праотец со службой великого святого, если его применять буквально, позволяет не переносить службу мученику Евстратию (ведь мученик Евстратий в современном Типиконе имеет полиелейный знак), но если Неделя праотец случится 13 декабря, то можно служить по Марковой главе 17 декабря. Однако в самом Типиконе о возможном соединении конкретно службы святого Евстратия с Неделей праотец не сказано ни слова, и это умолчание нельзя назвать случайным. Дело в том, что в издании Типикона 1695 года служба святого мученика Евстратия и его дружины имеет знак великого славословия; следовательно, с этой точки зрения мученик Евстратий не является «великим святым» и потому замечание, приводимое в конце Марковой главы 17 декабря, к нему неприменимо. Неясно, почему в XVIII веке статус службы 13 декабря повысили до полиелея; очевидно только, что это – позднее и произвольное нововведение и потому можно на него не обращать внимания. Следовательно, в случае совпадения 13 ноября с Неделей праотец можно память мученика Евстратия перенести на повечерие в пятницу вечером или, в крайнем случае, совершить ему службу в другой день (например, в понедельник 14 декабря).

Укажем теперь богослужебные особенности Недели святых праотец (мы рассмотрим только «стандартный» случай, когда соединяются службы воскресные и праотцев, а молитвословия рядового святого опускаются). Обратим внимание, что многие (но не все!) изменяемые песнопения поются так же, как в случае бденного святого в неделю. Наиболее значимые (на наш взгляд) особенности будут выделены капителью.

Малая вечерня

Стихиры Октоиха и тропарь воскресный с Богородичным по обычаю.

Великая вечерня

«Блажен муж…» (вся кафисма).

Стихиры на «Господи, воззвах...» на 10: стихиры воскресные на 6 и праотцев на 4; «Слава»: стихира праотцев; «И ныне»: воскресный догматик настоящего гласа.

Стихиры на литии: стихира храма; «Слава»: стихира праотцев; «И ныне»: стиховный Богородичен 1-го приложения по гласу стихиры «Славы».

Стихиры на стиховне: стихиры воскресные Октоиха 4 с их припевами. «Слава»: стихира праотцев; «И ныне»: стиховный Богородичен 1-го приложения по гласу стихиры «Славы».

По «Ныне отпущаеши...»: тропарь «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праотцев (единожды).

Утреня

По «Бог Господь...»: тропарь воскресный (дважды); «Слава, и ныне»: тропарь праотцев50.

Седальны по кафисмам: седальны воскресные Октоиха. По 1-й кафисме на «Слава, и ныне» читается воскресный Богородичен настоящего гласа.

Седальны по полиелеи: ипакои гласа (Октоих), «Слава»: седален праотцев, «И ныне»: Богородичен Минеи.

Прокимен, Евангелие и стихира по 50-м псалме воскресные.

Канон: воскресный на 4, отроков на 4 и праотцев на 6 (обратим внимание, что в Минее содержатся два канона – отроков и праотцев).

Катавасия «Христос раждается…».

По 3-й песни: ипакои праотцев51.

По 6-й песни: кондак и икос праотцев (отметим, что кондак и икос Октоиха опускаются).

По 9-й песни: «Свят Господь Бог наш», эксапостиларий евангельский; «Слава»: светилен праотцев; «И ныне»: Богородичен Минеи.

Стихиры на «Хвалите...»: стихиры Октоиха – 4, стихиры праотцев на 4 (последние два припева – праотцев); «Слава»: стихира праотцев; «И ныне»: «Преблагословенна еси…».

По славословии: тропарь воскресный конечный.

Отпуст краткий праздничный с вводной фразой «Воскресый из мертвых…» и поминанием святых праотцев.

По отпусте «Слава, и ныне» – стихира евангельская.

На часах

Тропарь воскресный; «Слава»: тропарь праотцев, «И ныне»: Богородичен часа. По «Отче наш…»: кондак праотцев.

Литургия

«Блаженны» на 10: Октоиха на 6 и 3-я песнь канона праотцев на 4.

По входе: тропарь воскресный, тропарь праотцев; «Слава, и ныне»: кондак праотцев

Прокимен, Апостол, Аллилуиа и Евангелие – праотцев (рядовые чтения опускаются и в случае необходимости читаются впоследствии в воскресные дни в период зимней отступки).

Причастны воскресный («Хвалите Господа с небес…») и святых («Радуйтеся, праведнии…»)

Отпуст краткий праздничный с вводной фразой «Воскресый из мертвых…» и поминанием праотцев.

Особое внимание обратим на три особенности: отмену воскресного кондака и икоса (во всех местах, где должен быть кондак Октоиха, вместо него читается или поется кондак праотцев), перенос евангельской стихиры на самый конец утрени и чтение прокимена, Апостола, аллилуиария и Евангелия только нынешнего праздника. Зададимся вопросом: когда на воскресном богослужении мы встречаем все три указанные особенности? Ответ очевиден: только в воскресные дни периода Триоди. Таким образом, Неделя святых праотец (как и Неделя святых отец) своими богослужебными особенностями напоминают Недели Постной Триоди, что является еще одним подтверждением тезиса о сходстве подготовки к Рождеству Христову с предпасхальным периодом.

О пещном действе. В качестве факультативного дополнения к теме необходимо упомянуть об исключительно интересном богослужебном чине, который совершали в России в XVI–XVII веках, но в начале XVIII века Петр I запретил совершать этот обряд. Речь идет о «пещном действе», которое описано в русских Чиновниках; в частности, краткое описание этого обряда мы находим в Чиновнике Московского Успенского собора, а весьма подробное – в Чиновнике Новгородского Софийского собора [см.: 19, с. 58–68]. Мы передадим суть этого действа предельно кратко, а если кто заинтересуется подробностями, советуем обратиться к книге А.П. Голубцова.

Пещное действо совершали в кафедральных соборах в одну из двух Недель пред Рождеством Христовым: если праздник случался со среды по воскресенье, то пещное действо совершали в Неделю святых отец, а если Рождество Христово приходилось на понедельник или вторник, то – в Неделю праотец. Днем в субботу убирали архиерейский амвон и посреди церкви ставили импровизированную круглую «печь» – возвышенное ограждение, под которым было пространство для горящих углей. Вокруг печи ставили подсвечники. Из хора выбирали пять человек: двое изображали «халдеев», а трое юношей (иногда мальчики) – еврейских отроков. «Халдеи» и «отроки» участвовали во всех богослужебных действиях (встречали и провожали архиерея, выходили вместе с духовенством на литию и др.), но кульминация чина наступала после чтения Пролога по 6-й песни канона (в связи с тем, что библейская песнь трех отроков поется с тропарями 7-й и 8-й песней канона). Сначала духовенство пело девять особых стихир («росные стихи»), в это время зажигали свечи вокруг печи и в конце пения выходили «халдеи», ведя связанными (посредством полотенец) «отроков». Затем происходил диалог между «халдеями» и «отроками», после чего «халдеи» вели «отроков» в печь и закрывали ее двери. Далее протодиакон вместе с «отроками» пели 7-ю и 8-ю библейские песни, когда же доходили до стиха, в котором говорится о сошествии Ангела Господня в печь (Дан. 3:49), то в это время спускали в печь изображение Ангела (для этого заблаговременно разбирали паникадило и вместо него подвешивали «ангела», которого расписывали иконописцы). Затем после того, как отроки троекратно обходили печь вместе с «ангелом», они пели заключительные стихи библейской песни; по окончании песни «ангела» поднимали вверх, а «халдеи» затем по одному выводили «отроков» из печи. Архиерей благословлял «отроков», затем пели многолетие и далее завершали утреню по чину. Можно еще отметить, что по великом славословии чтение Евангелия (тогда на утрене Евангелие читали в конце, примерно так, как у нас бывает на утрене Великой Субботы) также совершали в печи, для чего протопоп (который и читал Евангелие) вместе с протодиаконом и «отроками» входил в печь.

Добавим, что в начале XX века композитор А. Кастальский восстановил музыкальное оформление чина «пещного действа» по крюковым записям в одноголосной форме, а в наше время многоголосный вариант чина реконструирован и исполняется ансамблем «Сирин».

§ 3.3. Суббота пред Рождеством Христовым

Суббота перед праздником Рождества Христова имеет особые Апостол (Гал. 205-е зач.) и Евангелие (Лк. 72-е зач.), однако не имеет отдельного прокимена и аллилуиария. В результате на литургии в этот день могут быть прочитаны максимум три зачала (как Апостола, так и Евангелия): субботы пред Рождеством Христовым, рядовое «под зачало» и святого Минеи (при условии, что святому указаны чтения в Месяцеслове, см.: Типикон, 18 декабря, 1-е «зри»). Отметим также, что суббота пред Рождеством Христовым может случиться как вне предпразднства, так и в его период.

Рассмотрим здесь частный случай, который имеет, однако, исключительную важность вследствие несколько ошибочных указаний в современном Типиконе. Если Рождество Христово случится в неделю, то навечерие праздника придется на субботу, и это как раз в календарном смысле будет суббота пред Рождеством Христовым. Однако значит ли это, что в таком случае в субботу на литургии нужно читать указанные выше добавочные зачала (Гал. 205-е зач. и Лк. 72-е зач.)? При буквальном подходе к указаниям Устава так и следует поступить, однако внимательный историко-литургический анализ свидетельствует о том, что здесь должны быть прочитаны другие зачала.

Подойдем к решению вопроса с другой стороны. В современном Типиконе имеется следующее замечание: если навечерие Рождества Христова случится в субботу или неделю, то на великой вечерне праздника читаются особые Апостол и Евангелие (зач. Гал. 207-е и Мф. 53-е), а не те праздничные (Евр. 303-е зач. и Лк. 5-е зач.), которые полагаются в седмичные дни в случае соединения великой вечерни с литургией святителя Василия Великого. Такое указание, если вдуматься, сразу вызывает подозрения, ибо получается, что на великой вечерне праздника читаются фрагменты, не имеющие к событию праздника прямого отношения! Этот вопрос подробно исследован в XIX веке архимандритом (впоследствии архиепископом) Сергием (Спасским) [53, с. 701–710]; мы не будем излагать ход его суждений и аргументацию, а приведем только выводы (тем же, кто заинтересуется подробностями, советуем обратиться к указанной статье). Так вот, на самом деле такое замечание появляется только в поздних греческих и русских списках Иерусалимского Устава (к XIV в.) и является следствием ошибки, допущенной средневековыми редакторами уставов. Суть в том, что в некоторых более древних рукописях указание о чтении зачал Гал. 207-го и Мф. 53-го сопровождалось важным уточнением: «если навечерие Р.Х. случится в субботу или неделю, совершается обычно литургия Златоустаго; апостол на этой литургии говорим к Галатом… и Евангелие от Матфея 53…» [53, с. 702]. Обратим внимание на важные слова «на этой литургии», которые архимандрит Сергий выделил курсивом. Это означает, что замечание о чтении указанных зачал изначально относилось только к литургии святителя Иоанна Златоуста в навечерие; впоследствии же слова «на этой литургии» были опущены, а само предписание о чтении зачал Гал. 207-го и Мф. 53-го было помещено в последование великой вечерни праздника52. Исправляя эту ошибку, следует поступать так: если Рождество Христово случится в воскресенье, то на литургии в навечерие в субботу необходимо читать зачала Гал. 207-е и Мф. 53-е (наряду с рядовыми субботними чтениями), а на великой вечерне праздника – праздничные Евр. 303-е и Лк. 5-е зачала.

Куда в таком случае переносятся зачала субботы пред Рождеством Христовым (Гал. 205-е и Лк. 72-е)? Ответ на этот вопрос архимандрит Сергий (Спасский) находит в греческом Евангелии X–XI веков, где употребляется термин «субботонеделие» (σαββατοκυριακόν), обозначающий вместе субботу и Неделю пред Рождеством Христовым [53, c. 707]. От себя добавим еще один важный аргумент: в списках Устава Великой церкви рассматриваемая суббота уже имеет чтения зачал Гал. 205-го и Лк. 72-го53, и при этом в некоторых древних рукописях обозначена она как «суббота пред Неделей святых отец» (σάββατον προ της κυριακης των αγίων πατέρων) [72, s. 134]. Эти свидетельства позволяют считать, что Апостол и Евангелие субботы пред Рождеством Христовым всегда следует читать накануне Недели святых отец, даже в том случае, если сам праздник случится в неделю (это единственный случай, когда календарная суббота перед Рождеством Христовым будет после Недели святых отец). Следовательно, зачала Гал. 205-е и Лк. 72-е читаются в таком случае 17 декабря, а на литургии в навечерие, где место «освобождается», назначаются близкие по смыслу зачала Гал. 207-е и Мф. 53-е (обратим внимание, что Мф. 53-е зач. и Лк. 72-е зач. представляют собой параллельные места, ибо в обоих содержатся притчи о зерне горчичном и о закваске).

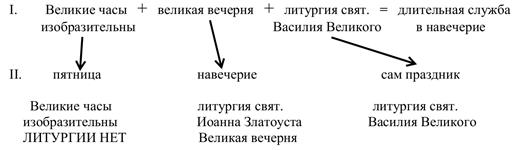

Получается, зачала Гал. 207-е и Мф. 53-е читаются раз в 7 лет и только на литургии Иоанна Златоуста в сочельник 24 декабря, то есть когда сам праздник Рождества Христова выпадает на воскресенье. Представим этот вывод в виде схемы:

Единственное, что вызывает недоумение в указанном выше правиле,– обязательное чтение зачал субботы пред Рождеством Христовым перед Неделей святых отец. Это недоумение связано с тем, что в другие праздники, имеющие особые чтения в предшествующие и последующие субботы и Недели – Воздвижения Креста Господня и Богоявления – такое правило не действует. В частности, если Воздвижение будет в неделю, то Апостол и Евангелие Недели пред Воздвижением читаются в прошедшее воскресенье, а субботы пред Воздвижением – накануне (см. 13 сентября, 1-е «зри»). Точно так же происходит и накануне праздника Богоявления54. Впрочем, здесь сразу уточним: правомерным будет противопоставление правил относительно чтения зачал субботы перед праздником только для Рождества Христова и Воздвижения, тогда как Богоявление в данном случае не является показательным, ибо в этот праздник (в отличие от двух других) перенесение чтений на предыдущую субботу крайне нежелательно (так как это будет суббота по Рождестве Христовом, имеющая свои чтения)55. Получаем, что сформулированное архимандритом Сергием (Спасским) и реализуемое в современной практике благодаря влиянию «Богослужебных указаний» правило о чтении зачал субботы пред Рождеством Христовым всегда прежде Недели святых отец расходится с аналогичным указанием относительно субботы пред Воздвижением. Что ж, вряд ли это противоречие можно рассматривать как контраргумент против выводов архимандрита Сергия; вероятнее всего, принцип «субботонеделия» в отношении предшествующих Рождеству Христову субботы и воскресенья является особенностью именно данного праздника (если предпраздничный период Рождества Христова имеет много уникальных особенностей, нехарактерных для других праздников, то почему бы и этот принцип не считать еще одной праздничной особенностью Рождества Христова).

В заключение интересно проследить историю интерпретации указаний Типикона относительно чтения Апостола и Евангелия на великой вечерне праздника Рождества Христова, если сам праздник случится в неделю или понедельник, в официальном ежегодном «Православном церковном календаре», выпускаемом Издательством Московской Патриархии. Вплоть по конца 70-х годов XX века ошибочные, как было выяснено еще в XIX веке, указания Типикона воспринимались буквально без поправок, так что на вечерне праздника в указанном случае предписывалось читать Гал. 207-е зачало и Мф. 53-е зачало (последний раз такое указание помещено в календаре на 1979 г.). Последовавшие далее 80-е и 90-е годы можно считать переходным периодом, ибо здесь 4 раза (в календарях на 1984, 1989, 1990 и 1995 гг.) предлагался компромиссный вариант: Апостол оставляли тот же, который ошибочно указан в Типиконе (Гал. 207-е зач.), но Евангелие уже назначали праздничное – Лк. 5-е зачало. И наконец, начиная с календаря на 2000 год, отмеченная ошибка Типикона исправляется и назначаются праздничные зачала для великой вечерни праздника (Евр. 303-е и Лк. 5-е), то есть именно так, как мы указали выше.

§ 3.4. Неделя святых отец

Как уже было отмечено, последний воскресный день перед праздником Рождества Христова имеет особое наименование – Неделя святых отец – и отдельную службу. Память случившегося в этот день рядового святого, как и в Неделю праотец, переносится на повечерие, совершаемое в пятницу вечером. Если же святой имеет бденный или полиелейный знак, то при совершении служб помогут Марковы главы 17 и 21 декабря, а также 13–17-я храмовые главы.

Неделя святых отец имеет три варианта богослужения (в зависимости от даты, на которую приходится), каждому из которых посвящена отдельная Маркова глава в Типиконе:

I. Если Неделя святых отец случится прежде периода предпразднства Рождества Христова (т.е. 18 или 19 декабря), то в богослужении соединяются два вида изменяемых песнопений – воскресные и отцев, а его особенности во многом совпадают с Неделей святых праотец, различаясь только в некоторых деталях.

II. Если Неделя святых отец случится внутри периода предпразднства, но кроме последнего дня (т.е. с 20 по 23 декабря), то в богослужении совмещаются три вида песнопений: воскресные Октоиха, предпразднства и святых отец. Легко заметить, что это – наиболее частый случай.

III. Если Неделя святых отец случится в последний день предпразднства Рождества Христова (24 декабря), то опускаются почти все песнопения Октоиха (кроме некоторых, которые мы отметим далее); в результате подавляющее большинство изменяемых песнопений относятся к одному из двух видов: предпразднства и святых отцев.

Представим теперь три указанных случая в виде круговой диаграммы (размер сектора прямо пропорционален частоте соответствующего варианта):

Примечание. На рисунке указаны виды песнопений, используемых в каждом варианте службы Недели святых отец: ВС – воскресные Октоиха, ПР – предпразднства, ОТ – святых отец. Малый размер шрифта в сокращении ВС в III варианте требует пояснения: мы таким способом хотим выразить мысль, что воскресные песнопения присутствуют, но их удельный вес в службе очень мал.