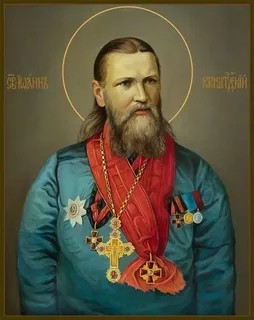

Насколько уместно для священнослужителя, монаха носить светские награды - медали и ордена, в т.ч. советские, военные? Ведь при рукоположении в священный сан даже обручальное кольцо снимается с пальца, а монаху даётся другое имя и невыразительное облачение.

Что скрывается за публичной демонстрацией наград: непреодолённая зависимость от «мира сего» или можно найти какие-то благочестивые мотивы?

5 Ответов

Выражу исключительно личное мнение.

Церковные награды, надеваемые на официальные мероприятия - это нормально (тоже, думаю, еще надо смотреть, награда ли это или так, юбилейный значок).

Светские награды на рясе неуместны.

Советские (особенно со всякой специфической символикой, вроде красного знамени с профилем Ильича и пятиконечной звезды) - кощунственны.

Только не надо приводить в пример дореволюционное прошлое: в синодальную эпоху, когда руководство Православной Российской Церкви было, по аналогии с Сенатом, госучреждением, возглавляемым Царем посредством обер-прокурора, ситуация была принципиально иной, и государственная награда на рясе не диссонировала. Да и то известен случай, как, по-моему, митр. Платон (Левшин) отказался от статуса кавалера ордена (уж не помню, какого), прося, чтобы ему позволили умереть не кавалером, а архиереем.

Насколько мне известно, нет специальных правил для священников, регламентирующих ношение светских наград. Так что все нужно рассматривать в конкретном случае, и в первую очередь - за что была вручена награда, может ли она служить миссионерской или иной благой миссии Церкви. При этом, мне кажется, что сравнивать светские награды со снятием обручального кольца священником не совсем корректно – у этой традиции скорее особый смысл принадлежности Богу, а не как таковой отказ от всего мирского.

Многое зависит от отношения к наградам самого человека. Кто-то надевает их «покрасоваться», лелея свое тщеславие или по иным страстным мотивам. А кто-то – совсем не кичится наградами и надевает их на официальные мероприятия лишь потому, что от него этого начальство требует, так как для общего дела полезно. В первом случае явно пагубное действие, во втором – смиренное послушание. Большинство священников, имеющих в том числе и светские награды, не носят их повседневно, надевают лишь для дела, по требованию руководителей, в том числе, для публичных фотосессий.

Протоиерей Константин Островский говорит, что любая официальная награда является знаком одобрения трудов награжденного и поощряет его к дальнейшему усердию, и одновременно она показывает окружающим, что отмеченная деятельность заслуживает одобрения и побуждает их следовать доброму примеру награжденного.

Так что, если награда, в том числе светская, дана священнику за труды, высокая оценка которых, будучи широко известна, сможет увеличить усердие других христиан, открытое ношение награды вполне уместно. Если цель у награжденного - мотивация других, а не красование.

Ношение некоторых военных наград может быть данью уважения, например, к боевым товарищам, особенно погибшим, как особое проявление любви к ним. А если военные награды носит полковой священник, это увеличивает уважение к его словам у военнослужащих, то есть служит миссионерской цели.

Если же эта награда отмечает непосредственно личную заслугу конкретного человека, не побуждая кого-то следовать его примеру, выполняя скорее памятную функцию, возможно, уместнее бережное, но без поклонения, хранение ее, а не ношение на одежде. Ношение таких наград, особенно без важной доброй причины, чаще потворствует тщеславию.

По сути, в большинстве случаев стоит относится к светским наградам, как и к церковным, избегая крайностей, описанных архиепископом Феодосием (Снигирёвым). Не возгордиться наградой и не носиться с ней, как с писаной торбой, но и не обесценить факт награждения своим ложным смирением:

«Когда священник, представленный к награде, начинает от неё отказываться и заявлять: мне это не нужно, это всё лишнее, главное для меня – стоять перед Престолом, а всё остальное – это мирской тлен и т.д. Такое поведение священника также говорит не о его смирении, а об обычном самомнении, а может, и о гордыне».

Вторая крайность - тщеславное ношение наград, оно обычно проявляется самопиаром и требованием особого отношения к себе. Намеренно выставляемое напоказ ношение священнослужителем наград, особенно тиражируемое в целях откровенно-рекламных или превозносящих, скорее всего приносит вред душе и самого тщеславного священника, и прельстившихся его «величием».

Конечно, возгордиться при награждении очень легко, но люди все разные, кто-то тщеславится, кто-то нет. Да и награды разные бывают - справедливые и нет, повод для радости или же для гордыни, и т.п. К любой отметке надо относиться здраво – будь то орден или пятерка в школе.

Кстати, в Российской империи не было специальных церковных орденов и медалей для представителей духовенства, и за особые заслуги им вручали светские награды, за исключением перенятых у католической Польши орденов Святого Станислава и Белого Орла. Священнослужители могли носить эти медали и ордена только на рясах; на богослужебные облачения светские награды надевать было нельзя. Не могли представители духовенства носить орденские ленты через плечо, подобно мирянам – ленты эти надевались на шею и были короче обычных. То есть для священников были ограничения, которые при этом, все же, предполагали периодическое ношение светских наград, которое рассматривалось как выражение благодарности за признание и высокую оценку совершенных трудов.

У нас в епархии обязательно для официальных фотографий надевать награды. У заслуженных отцов получается целый «иконостас». Я думаю, за послушание это необходимо делать.

В обычное же время никогда не замечал, чтобы священники расхаживали с орденами. Ну, может, кто-то для памятной фотографии наденет кандидатский значок, и только.

Что касается именно светских наград, думаю, это дело совести каждого. Не вижу здесь какого-то серьезного греха. Иногда это даже полезно для конкретной аудитории в миссионерских целях. Да и раньше за это никогда не осуждали. В царское время портреты архиереев с бантами - обычное дело.

Отец Евгений, для официальных мероприятий требуют надевать и светские награды?

И не думаю, что царское время, касаемо наград, является хорошим примером...

Кирилл, я бы не хотел кого-то осуждать. Во всяком случае, историческая традиция не противоречит ношению наград. А дальше стоит оставить на совесть каждого христианина, в том числе и священников. Мотивы могут быть разными, я уже сказал об этом.

Всем без различия сияет солнце: а тщеславие радуется о всех добродетелях. Например: тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды; но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием; замолчу, и опять им же победился. Как ни брось сей троерожник, все один рог станет вверх (Лествица «О многообразном тщеславии» п.5).

Можно тщеславиться, что носишь медали, а можно тщеславиться тем, что скрываешь их, растя в своих глазах собственное «смирение». Потому и говорят, что чужая душа потёмки. Бывает не так важно, что человек делает, как то, с какой целью и как он сам к этому относится. Потому святые советуют отдать весь суд над человеком Богу, Который знает его сердечные расположения.

Тем более есть дань традициям, когда на встречи бывшие воины одевают ордена и медали. Есть также распоряжения епархиального начальства.

Грех носить их не заслужено, обманывая окружающих. А если человек заслужил, тем более своим мужеством и кровью, не вижу в этом плохого.

----А если человек заслужил, тем более своим мужеством и кровью...---

Отец Евтихий, я слышал, что христиане не должны относить к себе никаких заслуг, а все благие результаты своей деятельности относить к Богу, Его благодатной помощи.

И не думаю, что христианину следует хвалиться кровавыми битвами, это горький повод, даже в случае защиты от врага.

Думаю, что монахам это неуместно (они умерли для мира), а белые священники могут носить (принципиальной разницы с церковными наградами не вижу, если можно одни, то почему нельзя другие?), при условии, что это не вызвано стремлением к суетной славе. Суть светских и церковных наград одна - отметить общественно значимые заслуги человека. Что касается стремления к славе, то тут работает общее нравственное правило: искать славы у людей можно без греха только в том случае, если это нужно не ради нее самой, а ради чего-то полезного (ради почитания Бога и пользы ближнего).

Наталья, благодарю за ответ!

Что касается отказа от обручального кольца, то это внешний символ, выражающий посвящение своей жизни Богу! А светские награды - это тоже символ, но противоположный - публичное напоминание о мирских заслугах и событиях.