- Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

- Святое Богоявление

- Просвещение, или Святые Светы

- «Днесь вод освящается естество…»

- Богоявление и Рождество Христово

Постараемся понять, воспринять и пережить праздник Богоявления — Крещения Господня. Сделать это нам помогут главные тексты праздника.

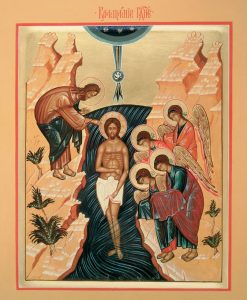

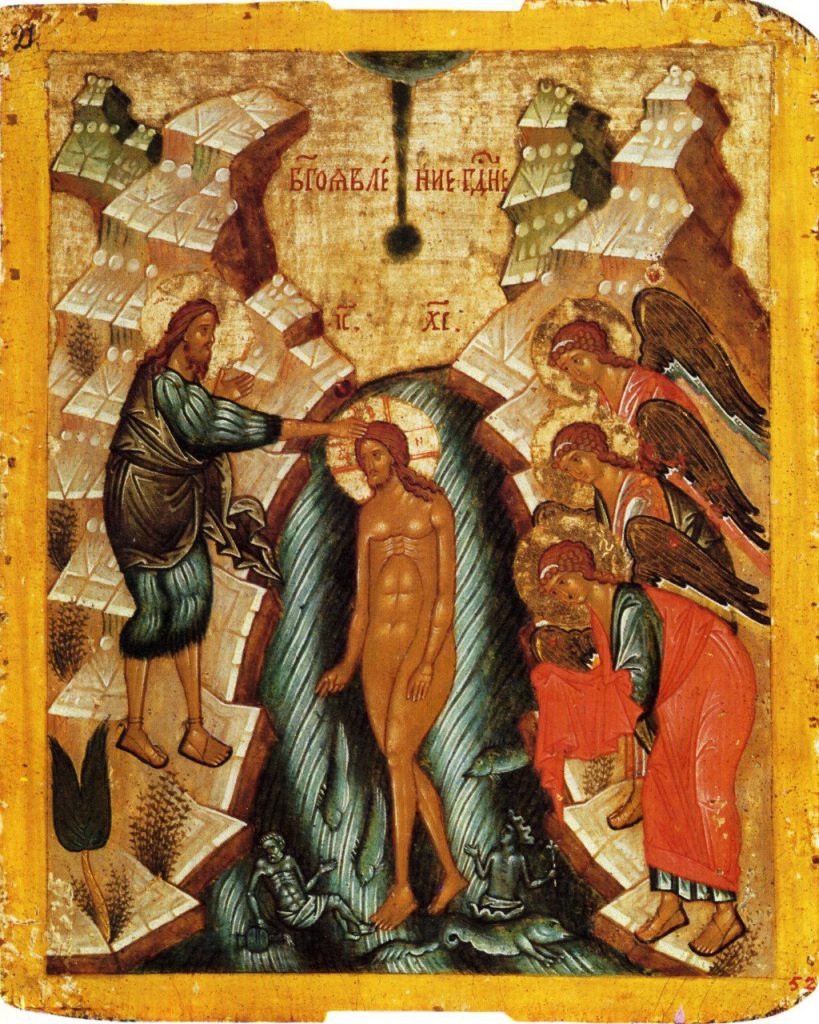

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Это — полное название в церковном календаре того великого события в жизни Церкви и всего человечества, которое мы вспоминаем.

Самое краткое описание его — в евангельском чтении, одинаковом на утрене праздника и в чине водоосвящения. Приводим его на русском языке по Синодальному переводу Библии, а читаться оно будет в храме, конечно, по-церковнославянски.

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мк. 1:9–11).

Зачало Евангелия от Матфея, которое читается на литургии в день праздника, прибавляет к описанию самого Крещения диалог Спасителя с Иоанном Крестителем:

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Мф. 3:13–17)

Христос настоял на Крещении не потому, что Сам имел нужду в нем, но для того, чтобы исполнить всякую правду — то есть исполнить закон, «водами погребсти человеческий грех», освятить водное естество и подать всем нам образ и пример Крещения.

Те, кого крестил Предтеча, символически омывали в Иордане свои грехи, что было прообразом таинства Покаяния, а безгрешный Спаситель, не нуждавшийся в таком омовении, Сам освящает Иордан, делает воды его животворными. Он освящает саму стихию воды, тем самым начиная дело спасения мира.

Святое Богоявление

Тропарь праздника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся, Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́ — когда Ты крестился в Иордане. Этот оборот с дательным падежом под названием «дательный самостоятельный» перешел в церковнославянский язык из греческого.

Тро́ическое яви́ся поклоне́ние — открылось поклонение Троице.

Роди́телев глас — голос Родителя (то есть Бога Отца).

Свиде́тельствоваше Тебе́ — свидетельствовал о Тебе.

Возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я — именуя Тебя возлюбленным Сыном.

В виде голуби́не — в виде голубя.

Изве́ствоваше — удостоверял; обнаруживал, делал очевидным; можно даже перевести словом «являл».

Словесе́ утвержде́ние — подтверждение (этого) слова.

Явле́йся — явившийся; мир просвеще́й — мир просветивший.

В самых ранних греческих источниках праздник известен под названиями «Эпифáния» (Явление) и «Теофáния» (Богоявление). В тропаре праздника дважды повторяются производные от «являться» слова: «Троическое явися поклонение», «Явлейся, Христе Боже»; да и слово «извествовати» имеет сходное значение.

Крещение Господне впервые явило во Христе Сына Божия и явило единого Бога в трех Ипостасях: Бог Сын погружался в Иорданские воды, Бог Дух Святой нисходил на Него «в виде голубине», Бог Отец вещал с неба о Крещаемом, как Возлюбленном Сыне. В Крещении Господнем участвовали таким образом все три Лица Пресвятой Троицы. Отсюда мы и творим Им «троическое поклонение».

Просвещение, или Святые Светы

Да, у праздника есть и третье название! Мы можем встретить его в богослужебных книгах: «Просвещение».

«Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе!», — так завершается тропарь.

А в кондаке праздника дважды повторяется «явился», и дважды же — «свет».

Кондак праздника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный.

Зна́менася — ознаменовался, обозначился, запечатлелся.

Еще недавно мы пели, что Рождество Христово воссияло миру «свет разума». Вот он, этот свет разума, теперь запечатлелся на нас, и мы «в разуме», сознательно воспеваем Тебя, Боже!

Свет неприступный — эти слова взяты из послания святого апостола Павла к Тимофею: Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может (1 Тим. 6:15–16). Мы слышим это выражение в церкви, если остаёмся до конца всенощного бдения, — в завершительной молитве священника в конце чина 1-го часа:

«Христе, Све́те Истинный, просвеща́яй и освяща́яй всякаго человека, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица Твоего, да в нем у́зрим Свет неприступный…»

Неприступный — недоступный. Нездешний, вечный, страшный, прекрасный! Как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). Мы узрим неприступный свет Божества, когда на нас отпечатлеется свет Лица Христова, — когда мы будем жить Им, нашим Спасителем, и следовать за Ним. Об этом просим, на это надеемся, в это верим.

В заглавии своего слова, посвященного празднику, святитель Григорий Богослов соединяет «свет» и «явление»: «На святые светы явлений Господних».

Даже не свет — а све́ты, множественное число. Све́ты, просвещающие мир через века и пространства. И вся служба праздника Богоявления пронизана образами света и просвещения нас, людей, этим светом. На Великой вечерне праздника, которая совершается в Сочельник, ветхозаветные отрывки, паремии, перемежаются тропарями, концы которых многократно воспеваются хорами:

«…Да просвети́ши во тьме седя́щия, Человеколюбче, слава Тебе!» (после 3-й паремии)

«…Где бо имел бы свет Твой возсия́ти, токмо на седя́щия во тьме? Слава Тебе!» (после шестой паремии)

Спаситель в текстах службы именуется «от Девы Солнцем», «Всесветлым Словом», «Сиянием Славы», «Истинным Светом».

«Днесь вод освящается естество…»

Да, это самая яркая, существенная особенность праздника Богоявления — освящение вод!

Когда священнослужители выходят к месту водосвятия, поются замечательные тропари 8-го гласа:

Глас Госпо́день на вода́х вопие́т, глаго́ля:/ прииди́те, приими́те вси/ Ду́ха прему́дрости,/ Ду́ха ра́зума,/ Ду́ха стра́ха Бо́жия,/ я́вльшагося Христа́.

Вот слова пророка Исаии, прозвучавшие в этом тропаре. Они читались на паремиях вечерни Рождества 6 января: И почиет на нем Дух Божий, дух мудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; дух страха Божия исполнит его… (Ис. 11:2–3).

Удивительно — песнопение призывает принять пришествие Духа Святого и явление Христа как нечто единое!

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н,/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема.

Зря — видя.

Ярко говорил об этом в 1924 году протоиерей Сергий Булгаков: «Стихии мира почувствовали Богоявление и вострепетали от него. Море побегло, водяная стихия подвиглась, зря (видя) приближающегося Господа, приемля Его в себя и на краткое мгновение покрывая Его Пречистое Тело. Церковь свидетельствует о трепете водной стихии псаломскими словами (прокимен): Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Что ти есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять? (Пс. 113:3, 5).

Я́ко Челове́к, на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́,// грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Тщи́шися — стараешься, стремишься.

От Предте́чеву руку́ — от рук Предтечи (форма двойственного числа).

Грех ра́ди на́ших — по причине наших грехов, ради очищения наших грехов.

Сла́ва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ны́не и присно и во веки веков. Аминь.

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко руку́ положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се, взе́мляй ми́ра грех.

Зрак ра́бий прии́м — приняв вид, образ раба.

Взе́мляй — взявший на Себя, подъемлющий (от слова «взяти», а не от слова «земля», как может послышаться нашему современнику).

А Предтеча — это буквально «бегущий впереди».

«Глас вопиющего в пустыне» — это цитата из пророка Исаии: Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это (Ис. 40:3–5).

Иоанн Предтеча сам о себе сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия (Ин. 1:23). Евангелисты Матфей, Марк и Лука тоже вспоминают это выражение: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему (Мф. 3:1–3)

Богоявление и Рождество Христово

Крещение Господне начали праздновать раньше, чем Рождество Христово, еще во II–III веках. В III веке был уже единый праздник с названием «Эпифания» (Явление) или «Теофания» (Богоявление), и отмечался он 6 января по старому стилю. Как единое событие воспринималось неузнанное миром пришествие в мир Христа в Его Рождестве и уже явленное миру — в Крещении.

В IV веке эти празднования стали разделяться, расходиться — образовав тот отрезок времени, который мы называем Святками: от Рождества до Крещения. Это некий сплошной сияющий день, освещаемый великими праздниками!

И структура этих двух праздников осталась одинаковой (не считая, конечно, чина Великого водоосвящения).

У обоих пять дней предпразднства, Царские часы, Навечерие-Сочельник, постный день, на вечерне которого читается очень много паремий: в навечерие Рождества – 8, а в навечерие Крещения — целых 13! Больше бывает только в Великую Субботу перед Пасхой. И первая паремия у обоих праздников одна и та же: начало книги Бытия — о сотворении света и вплоть до третьего дня творения (Быт. 1,1–13). В великую Субботу это тоже первая паремия — о том, что было в начале.

А всенощное бдение праздников и Рождества, и Крещения Господня начинается не с вечерни, а с Великого повечерия, так как вечерня прикреплена к предыдущему дню — Сочельнику.

Когда Сочельник приходится на субботний или воскресный день (а в 2025 году Крещенский Сочельник выпал на субботу), порядок богослужений праздника отличается от обычного. Великие (Царские) часы в этом случае не совершаются в день Сочельника, а переносятся на пятницу, при этом в пятницу не совершается литургия.

В этом году в день Навечерия-Сочельника, в отличие от «классического» варианта (при котором в Сочельник после вечерни служится литургия Василия Великого), бывает литургия Иоанна Златоуста, после которой сразу же служится вечерня, относящаяся уже к самому празднику. В конце этой вечерни происходит Великое освящение воды. И если в сочельник служилась литургия Иоанна Златоуста, то назавтра, в сам день праздника, служится уже литургия Василия Великого, и после нее также совершается чин освящения воды.

Напомним еще раз, что в Сочельники — что Рождества Христова, что Крещения Господня — в любом случае служится, днем или даже утром, великая вечерня, открывающая богослужение самого праздника. И водосвятие Сочельника, происходящее после вечерни, относится именно к уже наступившему празднику.

Воду освящают и в Сочельник, и в сам праздник, отчего в народе бывала путаница: какая вода «крещенская», а какая «богоявленская». А чин освящения воды — один и тот же! Снова процитирую отца Сергия Булгакова: «Событие Иорданское не было преходящим, исчезнувшим бесследно, но сила Крещения Господня пребывает в Церкви, и в ней пребывает и благодать водоосвящения Иорданского».

По иерусалимскому богослужебному Уставу Великое освящение воды совершается один раз, в Сочельник. Но по традиции в Русской Православной Церкви оно совершается дважды. Освящение воды на источниках и реках, где это доступно, совершается в сам день праздника.

Комментировать