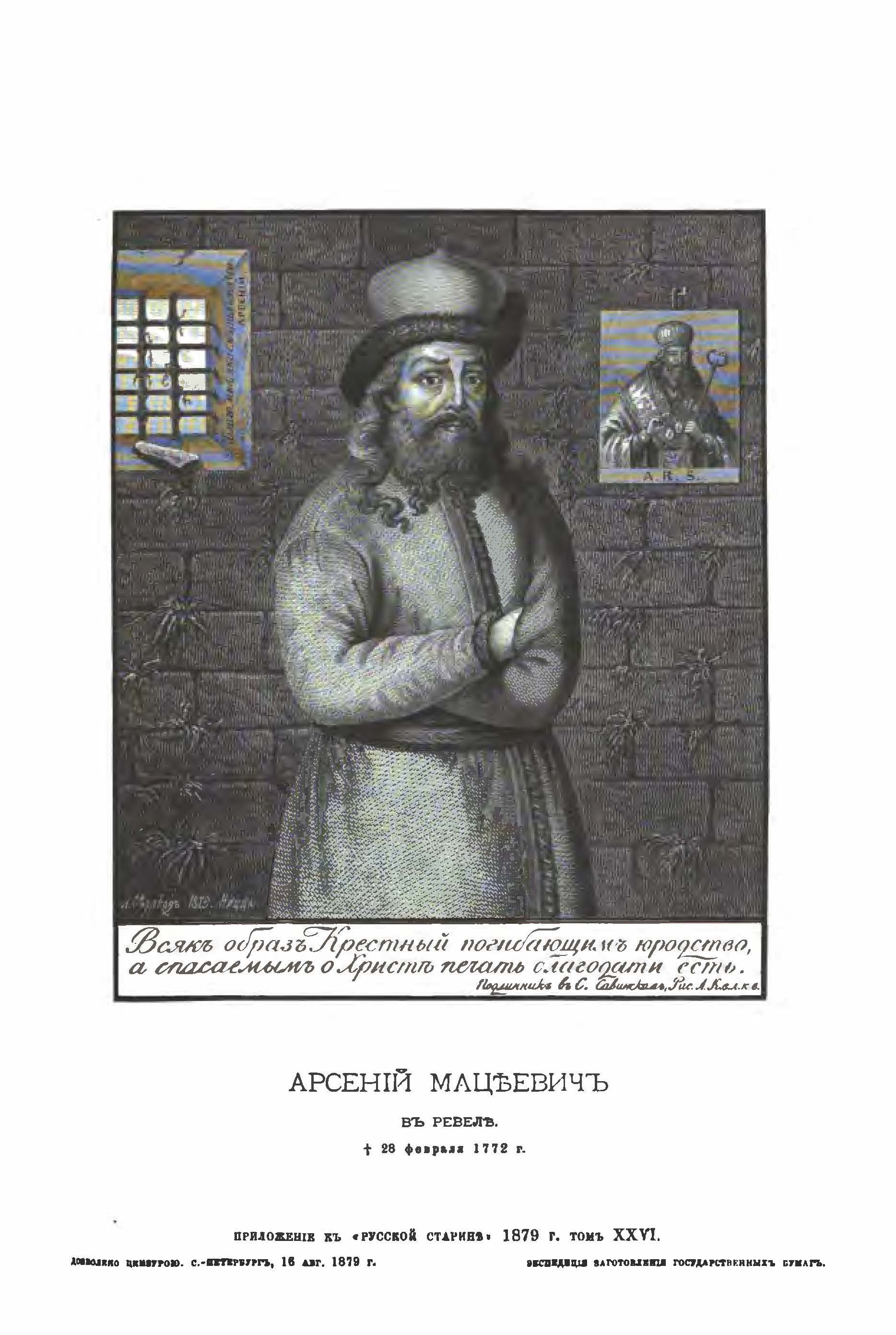

Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский (1697–1772 гг.): эпизод из истории секуляризации церковных имуществ в России

Содержание

I. Русская Церковь в XVI-XVII столетиях.

Русская Церковь в XVII столетии

Русская Церковь в 1727–1731 гг.

Русская Церковь в 1741–1750 гг.

I. Русская Церковь в XVI-XVII столетиях.

[Опубликовано в ежемесячном историческом журнале «Русская старина», том XXIV, 1879 год, апрель, стр.731–752.]*

Во время подчинения русской церкви константинопольскому патриарху и разделения России на отдельные самостоятельные княжества, церковное единство служило важным политическим орудием, «так как светской власти в России в одном лице сосредоточить было нельзя, то отцы собора установили одну духовную», читаем в Синодальном деянии константинопольского патриархата 1389 года. И константинопольские патриархи, противясь всеми способами церковному разделению России, прямо заявили, что им удобнее влиять на её дела «через одного человека».1 Митрополиты-греки, в свою очередь, стремились во что бы то ни стало поддерживать этот порядок, так как с ним соединялись не только известные политические выгоды, но и значение их собственной власти. И в то время, когда уже совершалось такое опасное разделение (с появлением двух и даже трех митрополитов), митрополит Фотий налагает запрещение на своего противника и епископов, избравших последнего (в литовской Руси), а в своих окружных посланиях по России прямо заявляет, что единственный источник веры есть константинопольская церковь, изливающая ее на Россию посредством одного митрополита, которому обязаны повиноваться все князья, епископы, духовенство и народ.2 Но стремления византийских патриархов не ограничивались одними церковными интересами. Опираясь на свои духовные права, они заявляют притязание на подчинение русских3 князей авторитету императоров. Понятно, что с падением этого влияния и утверждением в России власти московского государя, единство церковной иерархии становилось не менее важною опорою для последнего. В то же время в Москве утверждается сознание о переходе на московского государя прав византийской монархии4, а признание царского титула за Иваном IV собором восточного духовенства, поставленное в тесную связь с кровными отношениями русских князей к византийским императорам, являлось только необходимым, заключительным актом давно сложившихся исторических преданий.5 Иван IV хотел венчаться таким же чином, каким венчались цесари римские от папы и патриархов. Перед ним рисовались образы Августа, Константина Великого и Феодосия; он связывал свое царское происхождение с римскою империею посредством особенной генеалогии (называя Рюрика потомком Прусса, брата императора Августа.6 При нем был сделан перевод сочинения Светония о римских цезарях, он хотел иметь перевод римской истории Тита Ливия и кодекса Юстиниана.7 Отношения Ивана IV к представителям духовной власти показывают, что и здесь он шел по следам тех же образцов. «Священство не должно вмешиваться в царские дела, – говорит он, – дело монахов – молчание; иное правление царей и иное святителей». Библейскими примерами он доказывает своему противнику, что как только власть доставалась в руки жреца или священника – царство приходило в упадок. «Или ты хочешь того же, что случилось с Грецией, подчинившейся игу турок?» – спрашивает он Курбского и заключает: «Нет царства, которое не раззорилось бы будучи в обладании попов».8 Требования новых отношений были намечены ясно. Но в правление слабого преемника Ивана IV духовная иерархия в московском государстве сделала дальнейший шаг вперед. Учреждение патриаршества должно было удовлетворить те умы, которые видели в Москве преемниницу Византии (третий Рим), утратившей уже прежнее значение духовного авторитета, как вследствие открытых попыток к унии с западною церковью, так и вследствие подчинения византийской церкви игу неверных. Между тем патриарх «всея Руси» снова представлялся объединителем разделенной церкви и получал таким образом политическое значение, которым не преминули воспользоваться московские государи. Смутное время выдвинуло на первый план представителя духовной власти; но его значение еще более возрасло в глазах общества, когда сан патриарха был предоставлен отцу Михаила Федоровича. Филарет носил титул «великого государя» и назывался «соправителем». Он принимал постоянное участие во внутреннем управлении и в делах внешних. Он присутствовал на аудиенциях иностранных послов; его придворный штат, по своему блеску, не уступал царскому; он владел несудимою грамотою, по которой все лица, принадлежавшие к патриаршей области, были освобождены от казенных повинностей, а в судебном отношении (кроме уголовных преступлений) и в делах управления подчинены суду и власти патриарха. С этою целью при патриархе Филарете было учреждено несколько патриарших приказов.9 Таким образом деятельность патриарха получила вполне независимый характер. Современники о нем говорят, что он не только слово Божие исправлял, но и земскими делами всеми правил; при нем никого не было сильных, кроме самих государей. И хотя он был милостив к духовному сану, многих от насилия освободил, жаловал и защищал тех, кто верно служил государю в безгосударное время и был обижен потом; но, в то же время, многих бояр и всякого чина людей из царского синклита томил заточениями необратными и разными наказаниями; нравом был мнителен и опальчив, и такой владетельный, что и сам царь его боялся; одним словом, всеми царскими и ратными делами владел.10 Таким образом, политическое значение представителя церкви должно было высоко подняться в глазах общества.

Русская Церковь в XVII столетии

«Тишайший» из царей, Алексей Михайлович, перед патриархом Иосифом кланялся до земли и однажды поцеловал его даже в ногу, как сам заявляет в письме в новгородскому митрополиту (потом патриарху) Никону.11 Письмо царя Алексея к последнему, по поводу смерти патриарха Иосифа, лучше всего характеризует нам отношения, существовавшие между царем и патриархом. «С тех пор, – пишет Алексей Михайлович, – все переменилось, не только в церквах, но и во всем государстве; худо без пастыря детям жить»; а когда доложили царю и его приближенным (в церкви) о смерти патриарха, то, говорит он, «на нас такой страх и ужас напал, что едва петь могли, а в соборе, у певчих и властей, со страха и ужаса, ноги подломились, ибо кто преставился? Как овцы без пастуха не знают куда деваться, так и мы теперь, грешные, не знаем, где головы преклонить: прежнего отца и пастыря лишились, а нового нет... И погребли мы его в великую субботу, надсевшись от плача»... Алексей Михайлович уверяет будущего патриарха, что и на уме у него не было устранять Иосифа, и даже подумать об этом ему было страшно: «прости, святый владыка, – прибавляет он, – хотя бы и еретичества держался, то как мне отставить его без вашего собора».12 Для Никона это признание было весьма важно... Это письмо, по справедливому замечанию С.М. Соловьева, лучше всего объясняет явление Никона, ибо одного характера последнего недостаточно для объяснения тех отношений, в какие он поставил себя к государю и государству. Чувства, высказанные царем Алексеем Михайловичем, переносят нас в то время, когда на Западе утверждалась власть папская, укоренившаяся преимущественно, вследствие характера западных вождей, незнакомых с государственными преданиями Византии, которые, при всей религиозности императоров, не давали им забывать о своем значении относительно представителей церкви.13 В XVII веке действительно слагается мнение, что патриарх есть второй царь, первого царя больший, полным выразителем которого является Никон.14 Еще до своего патриаршества, пользуясь неограниченным влиянием на царя, Никон успел уговорить последнего сделать торжественное перенесение в Успенский собор мощей патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа. Ссылаясь при этом на пример византийского императора Феодосия, который, по преданию, посылая за мощами Иоанна Златоустого, обращался с молитвенною грамотою к оскорбленному его матерью святому, Никон убедил и царя отправить с ним в Соловецкий монастырь такую же грамоту к митрополиту Филиппу, в которой царь умоляет последнего разрешить его прадеду Иоанну «согрешение, нанесенное нерассудно завистию и неудержанием ярости», причем преклоняет пред ним сан царский за прадеда своего, «согрешившего и покаявшагося тогда»15; а спустя год, в Успенском соборе, при мощах того же Филиппа, после отказа Никона принять патриаршество, царь Алексей Михайлович, «простершись на земле и проливая слезы со всеми окружающими», умолял Никона не отрекаться от избрания, и Никон согласился, – под условием, что все будут почитать его как начальника и отца, дадут ему устроить церковь по его намерению и будут послушные ему во всем.16 Услуги, оказанные духовенством в смутное время, не могли быть забыты. Но, уже в начале царствования Алексея Михайловича, служилые люди и выборные от всей земли подали протест о возвращении вотчин, приобретенных духовенством после запретительного указа 1580 г., с тем, чтобы они были розданы служилым людям, и правительство распорядилось собрать сведения о таких вотчинах. И в царствование Алексея были сделаны существенные ограничения имущественных прав высшей иерархии, монастырей и духовенства.17 С другой стороны, уложение 1648 года стремилось установить «равный суд» для всех гражданских дел, не исключая и духовенства, подчиненного монастырскому приказу, в котором рядом с духовными заседали и светские лица, постепенно вытесняющие первых. Духовенство утрачивает свои судебные привилегии и подчиняется надзору воевод.18 Но тот же царь Алексей Михайлович вынужден был делать уступки и в пользу монастырских имуществ, и в пользу духовного суда. Есть известие, что уже в 1654 г. он разослал по всем воеводам выписки из греческого Номоканона и велел судить по ним уголовные дела.19 Эта мера совпадает с временем наибольшей силы патриарха Никона, когда сам царь находился в походе против Польши, а Никону был поручен высший надзор за управлением. И сам Никон много раз «докучал» царю, чтобы он «искоренил проклятую книгу» – уложение20, а, по словам его биографа, он даже не допускал судить духовных лиц в других приказах. «Гражданское законодательство, – по мнению Никона, – должно всегда согласоваться с Божественными законами, так как суд в своем начале есть суд Божий, а не царский: он предан людям не человеком, но самим Богом, и ложных законодателей всегда постигает кара свыше (примеры из Священного Писания). Правда, цари нередко преследовали посланников Божиих (Ирод, Нерон), но за то их царства погибли и запустели. И разве не сбылось то же самое на нас? Все города Московского государства постигла моровая язва; сердце царя смутилось; царское семейство не знало куда бежать. Господь обратил Москву и окрестные города в пустыню; души грешников погибли; ад отверз свои уста; множество славных, богатых и нищих приняли смерть. Так покарал Бог мести за неправду и беззаконие»... Представление о духовенстве у Никона сливается с понятием о церкви, а поэтому духовенство должно занимать в государстве господствующее положение. Оно должно быть поставлено вне государственной зависимости. «Подчинение духовенства ведению разных приказов, – говорит Никон, – есть дело противное евангельским, апостольским и отеческим правилам, так как духовные лица должны быть наставниками, которым обязаны все повиноваться. Они не могут подлежать и суду монастырского приказа, так как и там заседают светские лица. Равный суд, объявленный уложением, ведет к тому, что духовенство должно подлежать и тем наказаниям, которые определены для прочих лиц... но, за такой суд, каждый из подсудимых, будет ли то патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, игумен, священник и до последнего причетника, должен попрать закон, как древние мученики, храбро и мужественно боровшиеся против языческого закона. Где написано, чтобы царям, князьям, боярам, дьякам, судьям судить патриарха, митрополитов, епископов, игуменов, попов, причетников? Бог грозно карает за посягательство на духовный чин (Саул, Иозия, Мануил, Комнен). Царь имеет власть над мирскими людьми, а духовные подлежат суду Божию, который должен быть в руках патриарха. И всякий мирянин, который ввергает епископа в темницу, или бьет его, или вымышляет на него вину, да будет отлучен».21

Относительно церковных имуществ Никон пишет: «Священническая часть – Божия часть, и потому отнятие у духовенства пожертвованных вещей и имуществ равняется похищению наследства Божия... За вмешательство Дафана и Авирона в дела скинии, их пожрала земля, потому что они не принадлежали к левитам; царь Иозия простер руку на кивот завета – и был поражен свыше. Так бывает и со всеми, кто посягает на принадлежность церкви: патриарших, епископских и монастырских слобод мало взяли, а больше погубили своих; взяли тысячи, а погубили тьмы, то от междоусобий и мора, то от войн и других бедствий. Царь может входить в алтарь, когда он приносит дары Богу, а наш царь не только не делает этого, но даже отнимает у церкви ей принадлежащее».22 В сознании превосходства своей власти, Никон пишет, обращаясь к Стрепшеву: «Ты говоришь, что царь вручил нам надзор над церковным судом, – это скверная хула и превосходит гордость денницы; не от царей исходит власть священства, но от священства помазываются на царство; много раз доказано, что священство выше царства... Мы не знаем другого законодателя, кроме Христа. Не давал царь вам права, а похитил наши права, как ты свидетельствуешь, и все дела его беззаконны». На вопрос князя Одоевского: «зачем патриарх дает целовать свою руку по царски?» – Никон отвечал: «Да почто царь поповы руки целует, которые нами посвящены, и, ко благословению приходя, сам главу свою преклоняет? Мы тому чудимся, почему царь архиереям и иереям нудит руки свои целовать, не будучи архиереем и иереем». Наконец, он дает такое определение светской и духовной власти: «Всемогущий Бог, когда сотворил небо и землю, тогда повелел светить двум светилам: солнцу и луне, и чрез них показал нам власть архиерейскую и царскую: архиерейская власть сияет днем; власть эта над душами; царская – над предметами видимого мира. Меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной; архиереи и духовенство требуют, чтобы их защищали от всякой неправды и насилий, это обязаны делать мирские люди. Миряне нуждаются в духовных для душевного спасения; духовные нуждаются в мирянах для внешней обороны; в этом власть духовная и светская не выше друг друга, но каждая происходит от Бога».23

Таким образом Никон отводит светской власти и внешнему миру исключительно служебное значение; но нельзя не обратить внимания, что некоторые места этой тирады прямо напоминают нам «классическое» определение отношений светской и духовной власти, сделанное Григорием VII Гильдебрандом в письме его к Вильгельму Завоевателю. «Мир физический, – пишет он, – освещается двумя светилами, более значительными, чем другия, – солнцем и луною: в нравственном порядке вещей папа изображает солнце, а король занимает место луны».24 Без сомнения, источник этого определения у обоих представителей духовной власти, как первого, так и третьего Рима, – один и тот же. Не даром им обоим пришлось вести такую упорную борьбу с представителями светской власти. Не напрасно и Никон так был склонен выдвигать на вид законные и незаконные аттрибуты папского величия. «Ты ко мне прислал выписку из правил, – упрекал Никона Паисий Лигарид, – а в ней написано о папском суде; но ведь это написано в правилах потому, что в то время папы были благочестивые, а после того отпали, и ты не прибавил, что после них вышний суд предан вселенским патриархам», – на что Никон отвечал ему: «Папу за доброе отчего не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит».25

Уже в печатной Кормчей 1653 г., вышедшей вскоре после возведения Никона в патриархи (1652 г.), встречаются прибавочные статьи «о римском падении» и об «учреждении патриаршества в России»26; но для оценки тенденций Никона еще большее значение должна иметь подложная грамота, данная будто бы Константином Великим папе Сильвестру и известная под именем «вена Константинова», помещенная в той же Кормчей. Грамота эта была составлена с целью подтвердить верховные, светские и церковные, права пап, претендовавших на них, как на Западе, так и на Востоке. В ней предоставляется папе Сильвестру власть выше императорской, дается множество привилегий и обеспечиваются на будущее время имущественные права церкви. По свидетельству этой грамоты, предоставив папе и его преемникам пользоваться принадлежностями царского сана, Константин сам вел коня под папою, уступил ему Италию и переселился в Византию, «так как там, где святительская власть и глава христианства установлены небесным Царем, не достойно иметь власть земному царю».27 Рано став известною в Византии, эта грамота перешла и в Россию. Есть основание полагать, что она была уже представлена в защиту имущественных прав церкви Ивану III, на соборе 1503 г., и самые сильные места в защиту церковных имуществ и суда, помещенные в Стоглаве (гл. 60), также заимствованы из неё. Но впервые в полном виде, в печати, она появилась при Никоне, которому также принадлежат и отдельные списки этой грамоты.28 Все это показывает, как интересовался Никон её доводами, в числе которых было отведено много места и защите первенства престола апостола Петра, одно служение которому в Риме, как видно, смягчало в глазах Никона слишком суровое отношение к папству. Понятно поэтому, как должны были льстить Никону заявления восточных патриархов, бывших в Москве в 1655 г., которые говорили царю: «с нашего соизволения и согласия этот наш брат на место папы римского сделался патриархом московским».29 И в то время, как в южной Руси, под влиянием борьбы православия с католицизмом и протестантской литературы, еще в конце XVI и в начале XVII веков были высказаны возражения против подлинности вена (Фринос, Палинодия, Апокрисис)30, – в московской Руси, благодаря Никону, этот памятник долго сохранял свое значение и выставлялся каждый раз в защиту церковных прав, как только правительство имело намерение ограничить эти последния (при Петре Великом, Екатерине II).31

Русская Церковь при Петре I

Современники по своему понимали стремления Никона, представляя их в более обыденных формах; они заявляли царю, что Никон «возлюбил стоять высоко, ездить широко»; что «это патриарх, правящий вместо Евангелия – бердышами, вместо креста – топорками»32; а падение Никона и его ссылка значительно смягчили отношение к нему власти и подвластных. Но его стремления получили иную оценку, когда престол достался Петру I, которому надолго пришлось установить отношения церкви и государства в России. Из рассказа, приписываемого Петру Великому, можно видеть, как смотрел на причину падения Никона он сам и те, которые сумели понять церковную реформу Петра.33 «Никон, – говорит в нем Петр, – служил и угождал моему родителю, за что и получил от него многочисленные царские милости, но после заразился духом папского властолюбия. Возмнил о себе, что он выше самого государя, да и народ тщился привлечь к сему-ж зловредному мнению, особливо в публичных церемониях».34 Такой же взгляд на Никона высказывает и «птенец» Петровской реформы, историк Татищев. Известно, как строго относится Татищев к древним летописцам и средневековым сказаниям. «Писатель истории, – говорит он, – не стоит веры, если он наполняет свою книгу сверхъестественными делами, баснями и суеверными чудесами, что у древних очень часто находится вместе с действительными происшествиями». Но особенно строго он осуждает за это автора Степенной книги и патриарха Никона, которого он обличает в подделке летописей и исторических сказаний, с целью поднять авторитет духовной власти, в ущерб светской. Татищев того мнения, что у нас некоторые митрополиты и патриархи явно обнаружили стремление приобресть власть над государями35; он указывает на мысль (!) при царе Федоре установить четырех патриархов, а Никону вручить власть папы36, и потому радуется, что Петр Великий рассудил такую великую власть уменьшить и впредь такие опасности пресечь, учредив синод. По мнению Татищева, духовенство не должно вмешиваться в область гражданских дел; оно должно повиноваться светской власти, которой принадлежит право избрания в духовные чины и верховный надзор за духовенством. По его мнению, самое происхождение духовной иерархии коренится в честолюбии и властолюбии духовенства.37 Вот почему он постоянно высказывает крайнюю враждебность к римской церкви и власти папы, которого сравнивает с Далай-Ламою.38 Реформа Петра Великого представляет коренной поворот в отношениях церкви и государства. Если в организации имущественных и судебных прав церкви Петр является продолжателем дела своих предшественников, то в политическом отношении церковь при Петре должна была в значительной степени подчиниться общему направлению его реформы.39 Еще во время первого своего путешествия по Европе, Петр с сочувствием выслушивал советы Вильгельма Оранского – организовать Русскую Церковь на подобие англиканской, а в 1712 году, будучи в Виттенберге, он сказал перед статуею Лютера следующие знаменательные слова: «Сей муж подлинно заслужил это; он на папу и на все его воинство столь мужественно наступал для величайшей пользы своего государя и многих князей, которые были поумнее прочих». И в известных потехах Петра Великого князь-папа и яузский и кокуйский патриарх подвергались одинаковой участи.40 Проникнутый враждою к католицизму и более склонный к протестантским началам, Петр I не мог примириться с единоличным управлением Русской Церкви, а потому придал её администрации такой же коллегиальный характер, какой был дан им и прочим правительственным учреждениям. Но замечательно, что именно в Духовном Регламенте эти начала были развиты им во всей полноте. Сказав, что истина скорее достигается в соборном, а не единоличном правлении; что коллегиум не есть «некая факция, но на добро собранные лица»; что «в коллегиуме таковом нет места пристрастию, коварству и лихоимству»; что «коллегиум свободнейший дух в себе имеет к правосудию и не так, как единоличный правитель, гнева сильных боится»; что «в коллегиуме и сам президент подлежит суду последнего»; наконец, что «в соборном правительстве есть некая школа правления» – Петр I считал необходимым изложить в особой статье всю важность этих начал для церковного управления, при чем критически отнесся к прежнему порядку вещей. «Велико и то, – читаем в ней, – что от соборного правления не опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного, ибо простой народ не ведает как разнствует власть духовная от самодержавной; но, великою высочайшего пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть вторый государь, самодержцу равносильный, или и больший его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство, и так сам собою народ умствовать привык. Что же станется, когда и плевельные властолюбивых духовных разговоры приложатся, и сухому хврастию огнь подложат? Так простые сердца мнением сим развращаются, что не так на самодержца своего, как на верховного пастыря, в коем либо деле смотрят. И когда услышится некая между ними распря, вси духовному более, нежели мирскому правителю, хотя бы и слепо и пребезумно было то, согласуют, и за него поборствовать и бунтоваться дерзают и льстят себе, окаянные, что они по самом Боге поборают, и руки своя не оскверняют, но освящают, хотя бы и на кровопролитие устремились... что же, когда еще и сам пастырь, надменный таковым о себе мнением, спать не захочет? Трудно изречь какое отсюда бедствие бывает!» Сославшись в подтверждение этого на византийскую историю после Юстиниана и на историю папства, Регламент заключает: «Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи!».41

Ратуя против многочисленных молений, ложных чудес и чудотворных икон, объявляемых духовенством с корыстною целью, и суеверий вообще, как оставшихся от времен язычества, так и возникших уже на новой почве, против монашества, пользующегося этими средствами для влияния на народ, Петр I следовал тому же рационалистическому направлению, последователем которого является в своей истории Татищев.

Лучшим средством против подобных явлений Регламент считает школы, а проект академии, начертанный в нем, носит на себе вполне светский характер. Но Петр не любил останавливаться на половине пути. Зная прекрасно, какое деятельное участие принимали многие архиереи и духовные лица в таких делах как поведение царицы Евдокии, царевича Алексея и т. п., он старался положить предел этому влиянию. «Ведал бы всякий епископ меру чести своея, – читаем в Регламенте, – и не высоко бы о ней мыслил; дело великое, но честь никаковая, почитай в писаниях, знатная определена... Сеже того ради предлагается, чтобы укротить оную весьма жестокую епископов славу, чтоб оных под руки, пока здравы суть, не водили, и в землю бы оным подручная братия не кланялась. И оные поклонницы самохотно и нахально стелются на землю, да лукаво, чтоб степень исходатайствовать себе недостойный, чтоб так неистовство и воровство свое покрыть (30–31)... Епископам накрепко укажет коллегиум, чтоб они, как анафемы, так и разрешение, не делали ради прибыли своей, или иного какого собственного интереса и искали б в том важном деле не яже своя, но яже Господа Иисуса» (37). Таким же характером проникнуты и те пункты Регламента, которые касаются монашества, как главной опоры духовной власти, богатство и влияние которого были еще прежде значительно ограничены.42 Членами синода могли быть не одни монахи, но и лица белого духовенства; а в присяге они обязывались признавать своим «крайним судиею» императора, «оком» которого являлся в синоде обер-прокурор, определяемый светскою властью. При этом заслуживает внимания взгляд Петра Великого на выбор этого лица. В указе о нем было сказано: «в синод выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление дела синодского знать, и быть ему – обер-прокурором». Вслед же за упразднением патриаршества, Петр перестал раздавать архиереям сан митрополита и уничтожил внешние отличия этого сана (как-то: белый клобук и саккос, предоставленный теперь всем епископам). Так систематически были проведены Петром меры, направленные к уничтожению «бывших у нас замахов». Само собою понятно, что вполне окрепшая и успевшая утвердиться в общественном сознании идея не скоро и не легко уступила свое место новым взглядам. Мысль о возможности возвращения к прежнему порядку восстановления патриаршества не раз возникает в умах людей ХVIII века, но замечательно, что первою жертвою этих стремлений является вице-президент синода, архиепископ Новгородский Феодосий Яновский, возвышенный в этот сан самим Петром за свой свободный взгляд на многие религиозные вопросы и, по-видимому, обладавший характером, чтоб провести в жизнь эти взгляды.43 Царевич Алексей о нем выражался, что он разрешил его отцу «на вся». Но Феодосий, как и большая часть выходцев из южной России, не оправдал надежд преобразователя. При жизни его, Феодосий умел сдерживать свой нрав; но уже в царствование Екатерины I, за свои нападки на церковные реформы и отношения светской власти к архиереям, был лишен сана и сослан в Корельский монастырь.44

Русская Церковь в 1727–1731 гг.

Таким образом, истинным блюстителем реформы Петра в синоде до самой смерти (1736 г.) оставался один Феофан Прокопович. Между тем, то было время, когда отношения правительства к церкви менялись сообразно с переменою лиц, стоявших во главе управления. Царствование Петра II, благоприятное старине, когда преследовалось все враждебное имени царевича Алексея (как «Правда воли монаршей») и покровительствовалось то, что прежде подвергалось осуждению (так, в 1728 г., был издан «Камень веры» Стефана Яворского, членом синода Феофилактом Лопатинским), казалось вполне удобным для восстановления прежнего церковного порядка. Так, один из членов синода, ростовский архиепископ Георгий Дашков, заявивший себя уже при Екатерине I защитою церковных имуществ, поднял теперь вопрос о восстановлении патриаршества. Будучи дворянского происхождения и опираясь на сильную партию вельмож, он сам мечтал достигнуть этого сана; но встретил отпор со стороны того же Феофана. Говорят, что из верховного совета был послан уже запрос в синод: «можно ли в нынешнее время быть в российской церкви патриарху?» – на который Феофан отвечал решительным отказом.45 Впрочем, вскоре по смерти Петра I, членам синода удалось вытеснить оттуда лиц низшей духовной иерархии, которые снова вошли в него только в царствование Анны Ивановны, когда Феофан, благодаря своим близким отношениям к императрице и дружбе с Бироном и Остерманом, снова достиг полного влияния на церковные дела, стоившего, впрочем, ему многих жертв. В многочисленных розысках, которыми открывается и наполняется царствование Анны Ивановны, пали: Георгий Дашков, Лев Юрлов (епископ Воронежский), Игнатий Смола (митрополит Коломенский), Сильвестр (митрополит Казанский), Варлаам Ванатович (архиепископ Киевский), Феофилакт Лопатинский. Все эти лица, лишенные своих санов и прав, были заточены в крепкие казематы или сосланы в отдаленные монастыри. Не упоминаем о лицах из низшей иерархии, замешанных в эти и другие процессы, которых постигла подобная или даже более тяжелая участь.46 Понятно, что в такое время, когда неслужение молебнов в царские дни или отправление служб в несоответственных одеждах – могли навлечь церковному клиру допросы в тайной канцелярии, лишение сана и ссылку; когда полемика против протестантизма могла быть сочтена за нападение на грозного любимца императрицы и его клевретов, – в такое время немыслимы были какие либо проекты и реформы церкви в духе, желательном для её представителей.47 Сообразно с политическими переменами менялись и имущественные права иерархии. Коллегия экономии, учрежденная Екатериною I, вскоре напомнила монастырский приказ Петра Великого, началам которого секуляризации церковных имуществ следовала его преемница; при Петре II не раз делались отступления в пользу духовенства; но императрица Анна снова возвратилась к тому же порядку. Рассылка в монастыри инвалидов, вдов, умалишенных, больных – производилась в громадных размерах; запрещение постригать вновь и расстрижение неправильно постриженных привели некоторые монастыри в полное запустение; разбор же лиц духовного звания в солдаты производился так усердно, что, в 1740 г., в четырех епархиях множество (182) церквей оставалось совсем без причта. Между тем, страшная доимочная канцелярия не пощадила и церковных вотчин, доходы с которых обыкновенно назначались в разные государственные и придворные нужды, как заказ ружей в Туле, устройство конских заводов и т. п.48

Русская Церковь в 1741–1750 гг.

Понятно, как должно было встретить духовенство вступление на престол Елисаветы Петровны, с именем которой соединялось восстановление национального правительства и попранных прав церкви. Проповедники спешили приветствовать новую императрицу, как освободительницу от ига египетского, как русскую Юдифь, Есфирь или Пульхерию, и открыто делали намеки на два предшествовавшие правления, когда в правительстве господствовали иноверцы, немцы, стремившиеся, под видом суеверия, искоренить православие, преследовавшие духовенство, множество невинных жертв которого было сослано в Сибирь, Оренбург и Камчатку, думавшие завести свою беспоповщину. Они покровительствовали только своим, иностранцам, люторам и кальвинам... «Узнали враги наши, – говорит один из этих ораторов, – что им не трудно священника, или монаха, или простого человека, как мушку задавить, принялися они и за великих лиц, а паче которых ведали благочестия защитников, многия знатные фамилии до конца истребили, многих честных, верных слуг в тяжких заточениях, темницах поморили, многим головы поотрубили, языки порезали». Некоторые виновниками во всем этом прямо называли Остермана и Миниха с их «стадищем», судьба которых решилась в царствование Елисаветы; но они не всегда упоминали о Бироне, которому императрица оказывала свое покровительство, как павшему в предшествовавшее правление и некогда покровительствовавшему ей. «Доселе дремахом, – взывают они, – а ныне увидихом, что Остерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии диавольские, им же, попустившу Богу, богатства, слава и честь желанная приключишася, сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству российскому, еже первейшее и дражайшее всего в России правоверие и благочестие не только превратят, но и, искорени, истребят». Они просили императрицу принять церковь «в действительное защищение, покров и оборону и наказать всех отступников от благочестивых нравов, распространителей иноверных учений, еретиков, раскольников, армян и атеистов, последователей ума епикурейского и фреймасонского; а нейтралитета Христос наш не любит», утверждали защитники православия.49 Царствование Елисаветы в этом отношении представляет реакцию прежнему порядку вещей. Она освободила духовенство от подчинения гражданской юрисдикции, за исключением уголовных дел, а за оскорбление духовного сана назначала весьма тяжкие наказания (напр. 6 000 ударов шпицрутенами и ссылку на казенные работы); она щедро раздавала монастырям вотчины и возвратила управление ими в ведение синода, со всеми расходами, за исключением прежде определенных на государственные потребности50; она вызвала из ссылки и заключения духовных лиц, подвергшихся опале в прежнее время, а других даже возвела в архиерейский сан (Маркелл Радышевский, Платон Малиновский51); она разрешила носить по прежнему иконы по домам; определила за нарушение благочиния в церкви денежные штрафы; освободила от запрещения «Камень веры» и распорядилась отобрать у частных лиц переводы сочинения Стратемана «Феатрон», изданного при Петре Великом, и сочинения Арида об истинном христианстве, вышедшее в 1735 г. при участии Феофана Прокоповича; теперь была сделана попытка подчинить строгой ценсуре все сочинения, появлявшиеся в России, и перенести иноверные церкви в Петербурге в отдаленные части города. Раскольников постигли новые преследования, сопровождавшиеся иногда самосожжением, а магометан и язычников – насильственное обращение в христианство, приводившее не раз к открытым восстаниям.52 Понятно, что при Елисавете Петровне и высшее церковию управление должно было получить особенное значение. Членами его по большей части были малороссы, находившие покровительство в лице любимца императрицы А.Г. Разумовского и её духовника Дубянского.53 Благодаря их заступничеству, дела в синоде нередко получали направление совершенно противное составлявшимся решениям. Князь Я.П. Шаховской (обер-прокурор синода) свидетельствует, что он часто видел, как первый тогда фаворит священного синода членам особенно благосклонен был и по их домогательствам и прошениям всевозможные у её величества заступления употреблял, между тем как её духовник, пользовавшийся громадным влиянием на нее, «всегда добрый предводитель был, слепо ими пленяясь». При вступлении в свою должность, князь Шаховской нашел, что инструкций, данных прежним обер-прокурором, и многих дел в синоде не оказалось; Духовный же Регламент был в полном пренебрежении.54 Отчетность в синоде почти совсем исчезла.55 Число епархий при Елисавете было значительно увеличено (6) и высшая иерархия, в противоположность прежнему времени, пользовалась полною неприкосновенностью. Так, когда возникло дело вятского архиерея Варлаама, нанесшего личное оскорбление воеводе, и сенат находил необходимым подвергнуть виновного лишению сана и жестокому наказанию, то императрица простила виновного и только по вторичному обвинению его в насилиях, совершенных над подчиненными, Варлаам был перемещен в Устюг; преемник его, Антоний Илляшевич, позволивший себе в самой церкви оскорблять поносными словами секунд-майора, наведывавшего сбором подушных податей, оставался нетронутым, не смотря даже на произвольный захват государственных крестьян.56 Уже в 1744 году ненавистная коллегия экономии была уничтожена, а управление вотчинами и сбор с доходов были отданы в ведение синода, хотя монастыри, по прежнему, обязаны были содержать на свой счет раненых и увечных, и теперь было сделано даже распоряжение, чтобы туда отправлялись престарелые и поврежденные в уме колодники; но мы увидим далее, как исполнялись эти распоряжения блюстителями неприкосновенности церковных прав. Здесь же заметим, что эти льготы не замедлили обнаружиться в области церковного управления, так что к концу царствования Елисаветы (1757) взгляд самого правительства в этом отношении значительно изменяется, а в движении крестьян, наполняющем вторую половину царствования Елисаветы, монастырские крестьяне являются преобладающим элементом. Впрочем, только в царствования Петра III и в начале царствования Екатерины II имущественные права церкви потерпели весьма важные ограничения, отчего должен был существенно измениться и самый характер церковного управления. Черты этих, последовательно сменявшихся, порядков как нельзя лучше обрисовываются в типической личности одного из защитников этих прав: мы разумеем Арсения Мацеевича, биография которого послужит нам рамкою для дальнейшего очерка.

II57. 1718–1726 гг.

Арсений Мацеевич (в мире Александр) родился в 1697 году, во Владимире Волынском.58 Дед его был поляк59, а отец православный священник; потомки от брата Арсения до сих пор существуют в среде духовенства киевской епархии.60 В юности Арсений учился во «Владимирской варенжской и львовской академиях»61, откуда в 1715 г. поступил в киевскую академию, но оставался в ней не долго. Уже в следующем году мы его встречаем в Новгород-Северском Спасском монастыре, где он принял монашество, состоял проповедником и обучал в тамошней школе латинскому языку. В это же время в бытность свою в Чернигове, Арсений сблизился с архиепископом Антонием Стаховским62, но и в монастыре Арсений оставался не долго. В 1718 г., по собственному желанию, он был отпущен в киевскую академию «для слушания философии и богословия». Впрочем, еще во время первоначального пребывания Арсения в академии, Феофан Прокопович был вызван в Петербург. В академии Феофан последовательно читал поэзию, риторику, философию, богословие и, кроме того, физику, арифметику и геометрию, которые до того времени вовсе не преподавались в академии. Заслуга Феофана, как преподавателя, состояла в том, что он оставил прежний схоластический метод преподавания богословия и ввел новый, выработанный протестантской богословской наукой. Метод этот был критико-исторический; между тем, как в схоластических школах о филологическом изучении текста, о сличении древних списков и переводов, о критическом изучении отцов церкви, в связи с историею последней, не было и помину. Познакомившись весьма близко с иезуитскою системою воспитания в Польше и за границею, Феофан, при каждом случае, с особенною энергиею высказывается против католических богословских авторитетов и обрядности. В его речах нет отвлеченных и сухих рассуждений, ни школьных приступов и аргументаций, ни утомительной длинноты периодов, свойственных схоластике. Как ректор академии, Феофан поднял хозяйственную часть заведения, бывшую до того в большом запущении. Влияние его курсов отразилось и в киевской, и в московской академиях, но оно встретило сильный отпор в лице последователей схоластической науки, учеников иезуитских школ и католических академий, которые, усвоив приемы своих наставников, не сумели возвыситься до более независимой критики. Борьба этих двух направлений не замедлила обнаружиться и в школе, и в литературе. Еще в 1712 г., когда Феофан написал сочинение: «Распря Павла и Петра о иге неудобоносимом», против него выступил ректор московской академии, Феофилакт Лопатинский. Он обвинил Феофана в намерении внести «в мир российский мудрования реформатские, доселе в православной церкви не слыханные, о законе Божием и оправдании», и этот спор поселил навсегда вражду между обоими авторами, так печально окончившуюся потом для противника Феофана. До XVIII века Русская Церковь более благоприятно относилась к лютеранству, нежели к католичеству; но теперь, под влиянием южно-русских ученых, влияние Польши и католицизма проникает в восточную Россию, и в пользу последнего обнаруживается резкий поворот в церковных воззрениях. «Камень веры» другого представителя этой школы (Стефана Яворского) был полным выражением того же направления. Недаром возле этого памятника церковной литературы сосредоточивается и самая борьба обоих направлений в XVIII веке.63 По выходе Феофана из киевской академии там снова возобладал прежний дух преподавания, о чем свидетельствуют как тогдашние курсы, так и отзывы современников и церковных историков. «Феофан Прокопович, – читаем в них, – преподававший богословие с 1711 по 1715 г., излагал свои курсы в некоторой системе, но приемники его не последовали его примеру, а все до одного почти продолжали идти прежним путем...» Они сходствуют между собою и отсутствием системы, и своим схоластицизмом, и своим духом православия. Уже в начале второй половины XVIII века, сама академия сделала отзывы в том смысле, что «во всех российских академиях, коллегиях и семинариях, в учении богословия нет порядка, почему в России и поныне настоящей Богословии не имеется», и замечательно, что в это время, как бы в интересе улучшения, снова перешли к курсам Феофана, которые не раз издавались в Киеве (1770, 1772, 1773, 1775, 1782, 1805). В параллель с богословием, и философия, до второй половины XVIII века, преподавалась в Киеве, под преимущественным влиянием Аристотеля и схоластиков, и, только во второй половине XVIII века, под влиянием системы, введенной уже в великороссийских училищах, вводятся постоянные курсы по математике, естественной истории, всеобщей истории и географии, до того времени или вовсе не преподававшиеся, или преподававшиеся отрывочно.64 Вот почему такой ум, как Ломоносова, не мог удовлетвориться тогдашним характером академического преподавания, и он поспешил оставить академию (1734), о которой потом отзывался, что «там он нашел одни сухия бредни, вместо философии и никаких задатков для физики и математики».65

Во второй раз Арсений оставался в академии по 1726 год, где и получил сан священника (1723). В академии же он вполне усвоил приемы того направления, которое не замедлило вступить в борьбу с учением Феофана, когда, по смерти Петра Великого и Екатерины I, наступило для него более благоприятное время. Но в этой борьбе Арсений не мог еще принимать участия; он был только посторонним наблюдателем её, сохранив о ней самые печальные воспоминания.

1727–1739 гг.

Прежняя же наклонность Арсения к перемене мест не давала ему покоя. Так, по выходе из академии, он состоит одно время (1726–1727) проповедником при киевском архиепископе Варлааме Ванатовиче, тщетно добивавшемся сана митрополита в киевской епархии и павшем в начале царствования Анны Иоанновны, за свои близкие отношения к бывшему вице-президенту синода, Феодосию Яновскому, то живет в Печерской лавре (1728–1729), то снова отправляется в Чернигов, то предпринимает в 1730 г. отдаленное путешествие в Тобольск, по вызову митрополита Антония Cтаховского, перемещенного туда в 1721 году.66 Проездом в Сибирь, он успел представиться в Москве членам синода, который находился здесь по случаю пребывания двора. Но уже в начале 1733 г. Арсений отпросился в Чернигов, куда, впрочем, не поехал, а отправился в Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь. Этот последний служил тогда местом ссылки для важнейших раскольников, в числе которых Арсений встретил бывшего игумена Мошенского монастыря (Киевской губернии) Иоасафа, впавшего в раскол и увлекшего за собою весь монастырь. Арсений принялся было увещевать его и написал даже по этому поводу сочинение. Старания Арсения не увенчались успехом; но для его характеристики важно то, что в полемику с расколом он выступил проникнутый духом «Просветителя» Иосифа Волоцкого, духом религиозного фанатизма. [Здесь и далее по тексту будут встречаться нелестные характеристики митрополита Арсения. Важно помнить, что Церковь прославила митрополита Арсения за его мученическую кончину и верность Богу. Не все сподобились благочестиво прожить от рождения до смерти. Главное – итог жизни. – прим. ред. «Азбуки веры»] В это время из синода был прислан к холмогорскому архиепископу запрос – нет ли у него ученого монаха для определения в камчатскую экспедицию по р. Оби, предназначавшуюся для открытия морского пути в Камчатку, и он указал на Арсения. Таким образом Арсений совершил четыре морских кампании (1734–1737), которые, впрочем, ни к чему не привели.67 Во время третьей кампании (в начале 1736 г.) он был привезен из Пустозерского острога, вместе с лейтенантами Муравьевым, Павловым и прочею командою в адмиралтейскую коллегию «по некоторому секретному делу»; но так как за ним никаких провинностей не оказалось, то ему снова велено было отправиться в Пустозерск. Вскоре, однако, по причине цинги (которою Арсений постоянно страдал), ему разрешено было (25-го января 1737 г.) оставить флотскую службу и (7-го октября) велено было состоять при синодальном члене, Амвросие Юшкевиче, епископе Вологодском, при котором он находился до 13-го сентября 1738 г. Это обстоятельство сблизило Арсения с лицом, занявшим, в правление Анны Леопольдовны и в царствование Елисаветы, первое место в церковной иерархии и с которым он действовал заодно в интересах последней. Вместе с тем это сближение обеспечило дальнейшую судьбу Арсения. Таким образом, когда в 1738 г. открылась вакансия законоучителя, в сухопутном кадетском корпусе, то на эту должность был представлен Арсений.68 Кадетский корпус в то время имел большое значение, пользуясь покровительством своей основательницы, императрицы Анны Иоанновны, и доставляя доступ для детей, преимущественно высшего дворянства.69 По этому поводу от Арсения потребовали представить в синод сказку о его службе, в которой он показал, что «в подозрении никаком никогда не бывал и ныне за собою подозрения не имеет» и дважды присягал императрице Анне Иоанновне – в 1730 г. в Чернигове и в 1731 г. в Тобольске. Тем не менее, синод счел необходимым подтвердить его слова свидетельскими показаниями. Состоя в то же время при синоде, Арсений занимался обучением ставленников70, и уже теперь он заявил себя человеком, весьма тяжелым для подчиненных. Сохранились акты, обличающие в нем человека крутого, жестокого нрава. Так, в бытность свою московским инквизитором71, он до смерти запытал ярославского игумена Трифона, несмотря на его престарелые лета (85 лет). Такое самоуправство вызвало жалобу со стороны ростовского архиерея, по поводу которой синод постановил: «впредь пытать бережно».72

1740–1742 гг.

Между тем, вскоре (1740) архиерейская кафедра в Тобольске сделалась вакантною73, и в это же время Амвросий Юшкевич, переименованный в архиепископы новгородские, занял президентское место в синоде. Близость к нему Арсения, человека, как и он, происходившего из южной России, при том знакомого с Сибирью, должна была иметь влияние на выбор лица, для замещения вакантной кафедры. Таким образом, когда правительнице Анне Леопольдовне были представлены два кандидата: первым – черниговский архимандрит Тимофей Максимович, а вторым – синодальный иеромонах Мацеевич, то последний был предпочтен и посвящен в сан митрополита 26-го марта 1741 года.74 По прибытии в Тобольск, Арсений, по примеру малороссийского епархиального управления, переименовал тобольскую архиерейскую канцелярию в консисторию: так, порядок церковного управления Малороссии, вместе с архиереями, вышедшими оттуда, переносится в великорусские епархии, но он нисколько не улучшил общего положения дел. Хотя и на этот раз пребывание Арсения в Сибири было непродолжительно (с 18-го декабря 1741 г. по 10-е февраля 1742 г.), но до нас дошел целый ряд промеморий, которые, как нельзя лучше, характеризуют личность самого Арсения, уже не скромного монаха, подающего «сказку» перед мелким синодальным чиновником и уверяющего в своей гражданской благонамеренности, но как человека, гордого в сознании своей власти и неприкосновенности духовного сана. Вот содержание некоторых из них.

В январе 1742 г. к Арсению была прислана просьба закащика (благочинного), священника верхнепелымской волости, Михаила Степанова, содержавшегося под арестом в сибирской губернской канцелярии. В своей просьбе он объяснял, что, будучи определен митрополитом Филофеем Лещинским (окрестившим с 1712 по 1726 г. до 40 000 человек инородцев), он обязан был выстроить для вогулов церковь, крестить язычников и надзирать за крещеными; но в 1730 году, по повелению императрицы Анны и на основании инструкции митрополита Антония, ему предписывалось принять против вогулов таковые меры: истреблять идолы и кумирницы, воспрещать приносить языческие жертвы, доносить о виновных гражданскому начальству и наказывать их. Вследствие этого, в 1732 году, он сжег 120 идолов и запретил приносить в жертву лошадей, но затем снова открыл, что языческие жертвоприношения совершаются в тайне, посредством потопления в реках быков и коров; между крещеными и некрещеными заключаются браки, причем платят калым75, многие же совсем оставили христианство. Виновные в этих преступлениях не раз подвергались наказаниям, вследствие чего пришли в ярость против попа, нападали, грабили и наносили побои причту, а его, Степанова, обвиняли в вымогательстве у них денег и зверей; наконец, в 1741 году, подали на него жалобу в светский суд, который распорядился схватить его, заковать в цепи и отправить в губернскую канцелярию. Получив эту просьбу, Арсений решился «от таких наглых нападок и раззорений, как от светских командиров, так и от иных вогульцев, милостиво оборонить». Он защищает обвиненного всею силою указов о неприкосновенности духовного сана и неподчиненности духовенства Мирскому суду, без разрешения на то архиереев: «так как светская и неосвященная персона духовное лицо на себя брать и священника в совестных падежах, мимо главных духовных властей, которым дана власть вязать и решить по святым законам, допрашивать и судить никак не может»; а о том, что пелымский воевода допустил сковать Степанова в день получения указа о восшествии на престол Елисаветы Петровны, Арсений объявляет, что войдет с особым представлением. Затем, обращаясь к самому вопросу о виновности подсудимого, он замечает, что еще сомнительно, кто более виновен, священники ли, или светские правители, «которые сами к получению мягкой рухляди имеют большую склонность, а порицают священников». Оправдывая последних бедностью и нуждою, Арсений, как бы в упрек администрации, указывает на бывшее следствие о ясачных сборщиках в Сургуте. «И сие представляется, – замечает он, – не для какого на воевод нарекания, которые не белками, но целыми мехами отбирают, и не защищение попов, которые берут себе на пропитание белочками, но токмо о истине изъявляется, что, вместо помощи, как ныне бедное священство гонят и турбуют, и изневожают, куют и бьют, яко злодеев, и инстигуют (преследуют) без меры, не яко о правде пекущеся, но яко сами, любоимения страстью одержимы суще, ищут себе всякими неправедными вымыслы приобретения.... Волостные церкви пустеют и новокрещеные наставления лишаются от гонения нерассудных светских командиров, которые из своих происков не веру святую и православие утверждают, но и приобретенное духовными пастырями великим трудом и коштом вовсе тщатся уничтожить на едино поругание нашему святому православию». Вследствие этого заявления, после допроса, Степанов был отослан в Пелым, для производства дела, а светское начальство считало даже нужным оправдываться. Но в том же январе (1742 г.) у Арсения возникло новое столкновение с сибирскою канцеляриею, из-за драки между крестьянином архиерейской вотчины и приказчиком, которого крестьянин обвинял в грабеже. Арсений снова выступил с грозною промемориею, потребовав обоих виновных на свой суд, на основании указов 30-го мая 1739 г. и 14-го августа 1741 г., но канцелярия, основываясь в свою очередь на постановлениях 1727 и 1728 гг., виновных к нему не отпустила. Наконец, в апреле 1742 г., будучи уже в Москве, Арсений доносил синоду, что в его канцелярии имеется донесение на тамошнего воеводу, полковника Миклашевского, за то, что он бил плетьми крещеных татар, принявших христианство, без позволения своих владельцев – татар, распорядился отдать жену одного из них некрещеному татарину, а другого разрешил продать, хотя на него не было крепостного акта. Арсений настаивал, чтобы это дело рассматривалось в томской, а не тобольской канцелярии, склонной покрыть виновного, и снова проговорился на счет «бессовестных воевод». Он требовал от синода решительного вмешательства в это дело, тем более что инородцы могут быть «устрашены и утверждены светскими злоковарными, неправедными, лихоимственными следствиями и не будут иметь охоты к Святому Крещению». Несмотря, однако, на такие энергические заявления, означенное дело было рассмотрено в Тобольске. В тобольском епархиальном архиве есть еще несколько подобных промеморий Арсения, в которых он с неменьшим жаром отстаивает права духовенства и новокрещеных и не щадит слов на обличение порядков светского управления. При этом, знаток местных архивов, протоиерей А. Сулоцкий замечает, что ему пришлось просмотреть и прочесть бумаги предшественников и преемников Арсения за время 1701–1768 гг. и, несмотря на то, что все тогдашние сибирские архиереи прошли одну школу с Арсением, т. е. вышли из южной России, но ни у одного из них нет таких выражений, таких отзывов и замечаний на счет других, и на счет лиц, несогласных с ними и так или иначе касавшихся духовенства.76

1742–1743 гг.

Вступление на престол Елисаветы Петровны пробудило в русском обществе национальные чувства, долго сдерживаемые преобладанием иностранного режима, а религиозные интересы нашли в ней горячую поборницу. Екатерина II впоследствии так отзывалась об этом времени в одном из своих писем к Жоффрен:

«В молодости я предавалась богомольству и была окружена богомольцами и ханжами; несколько лет тому назад нужно было быть или тем или другим, чтобы быть в известной степени на виду».77

Мы видели, как приветствовало духовенство этот переворот. В его нападках на прежний порядок не только видны намеки, но произносились самые имена виновных: Остермана, Миниха и т. п. Мы видели также, как отразилась эта перемена на положении господствующей церкви и других иноверных учений в России. Но этим не удовлетворились. Уже в самом начале царствования Елисаветы, представители церкви выступают с знаменательным проектом церковно-административной реформы, инициативу которой взяли на себя Амвросий Юшкевич и Арсений Мацеевич.

В Сибири Арсений подвергся сильным припадкам цинготной и скорбутной болезни78 и, конечно, желал переселиться оттуда, но едва ли в такой короткий срок, каким было его пребывание в Сибири, он успел снестись со своим покровителем, Амвросием, чтобы вдруг изменить свое положение.79 Еще Арсений не успел приехать в Тобольск, как уже совершился переворот в пользу Елисаветы, а несколько дней спустя после его приезда умер ростовский архиепископ Иоаким. Таким образом это обстоятельство могло дать повод самим друзьям Арсения похлопотать о перемещении его поближе в Россию; но уже 10-го февраля 1742 г., не дождавшись решения своей участи, Арсений оставил Тобольск; под покровительством такого ходатая, как Амвросий, он мог рассчитывать на успех. Действительно, 28-го мая, во время пребывания императрицы в Москве, когда она пригласила Амвросия на совет о выборе законоучителя для великого князя Петра Феодоровича, Амвросий, предложив ей на это место своего товарища по киевской академии, Симона Тодорского, вместе с тем словесно представил о переводе на ростовскую епархию, с званием члена синода, Арсения Мацеевича, и Елисавета также словесно утвердила этот доклад.80

Виды Амвросия на Арсения вполне оправдались. Воспитанники одной школы, люди одинаковых воззрений на церковные отношения и духовную власть, притом давно успевшие сблизиться между собою, не могли не сочувствовать друг другу теперь, когда наступало, по-видимому, самое благоприятное время для осуществления их замыслов. И Амвросий, видевший в прежних порядках угнетение духовенства, которое будто бы хотели даже вовсе истребить, «чтобы завести свое вымышленное беспоповство», поспешил воспользоваться этим прекрасным случаем, чтобы совсем покончить с ненавистною для него и его единомышленников синодальною формою церковного управления и возвратиться к прежнему единоличному порядку правления – стремление, не раз проявлявшееся в русской духовной иерархии после Петра Великого. Таким образом, совместно с Арсением, Амвросий представил императрице доклад, в котором, после выписок из церковных правил и отцов церкви, излагались следующие мысли: «Если трудно покажется по регламенту духовному титлы синодальной оставить, то синод, хотя и сделать, однако, дабы был, хотя по малой форме, священнослужению церкви соборной, апостольской, восточной сообразен, сиречь имеющий в себе президента первоначального архиерея не иного кого, точно Московского, титулующагося Московским и С.-Петербургским, вице-президента первого – Новгородского архиерея, второго – какого-нибудь архиерея, близь Москвы обретающагося (конечно Арсения). А обер-прокурору и генерал-прокурору, как и экономии коллегии, нечего здесь делать: понеже и то за нужду делается, что в синоде мирские обер-секретари и секретари. По настоящему церковному порядку, надлежало бы и тем быть духовным лицам – иеромонахам или монахам; так как здесь не иные дела судятся и производятся, только поповские и причетнические, да монашеские; судятся также браки: законный и незаконный падежи совести. О таковых, что здесь смотреть или разбирать обер-прокурору или иной светской персоне, не имеющей посвящения или не имеющей власти решать и вязать? В собрании синодальном ныне не только архиереи, но и архимандриты и протопопы, да еще обер-прокурор и обер-секретари заключаются и до всех тая титла «святейший синод» или верховный святитель касается, ежели бы, чего не дай Бог, по прежним нашим временам, в наших глазах недавно бывшим, регент или генералиссимус с Остерманом утвердились: кто бы их смел поспорить, когда бы единого или двух своих пасторов в синод посадили. И как быть? Под тою ж титлою священства, они под овечью кожею истинные волки укрывалися бы на всеконечное истребление нашего благочестия».

В этом докладе еще не видно прямого заявления против синодального управления; но зато ясно ставился вопрос об исключении из синода не только светских чинов, но и членов низшей духовной иерархии. Тем не менее, тайная цель этих стремлений обнаружилась немного позже, в более откровенной форме. Уже в 1744 г. в другом докладе Амвросий писал:

«Его величество, государь император (Петр Великий) соизволил было восприять намерение, чтобы духовное правление паки оставить точию при едином правлении патриарха или митрополита, дабы церковное правление во славу Божию наилучше происходило. Но его величества соизволение к исполнению не достигло по причине его кончины».81

Ясно, что имелось в виду подействовать на нерешительность Елисаветы «намерением» её отца... Но ни того, ни другого виновникам этого проекта не удалось достигнуть, так как Елисавета Петровна не намерена была отступить от главных оснований реформы Петра Великого. Притом, в самом синоде в это время был такой энергический поборник учреждений последнего, как князь Я.П. Шаховской, которому приходилось выдерживать постоянную борьбу с подобными же навязчивыми желаниями. Еще в 1742 г. Амвросий вошел с докладом о беспорядках и грабежах в коллегии экономии, предложив, конечно, совсем закрыть ее. Дело это тянулось до 1744 г., когда его желание действительно было осуществлено, но с некоторыми ограничениями, предложенными князем Шаховским.82 Не менее враждебно относился к синоду и Арсений Мацеевич. Противники этого учреждения не могли равнодушно смотреть, что в его среде были не одни архиереи; а на их глазах был даже случай, что членом синода состояло лицо, не имевшее никакой церковной степени, как напр. Феофил Кролик, который был посвящен в иеродиаконы и иеромонахи в бытность свою членом синода. И Арсений намекает, что в синод предполагалось даже посадить лютеранских пасторов и сделать его высшею административною инстанциею, не только для православной, но и для других христианских церквей в России.83 Такое мнение, быть может, основывалось на том, что в первое время, при Петре Великом, ведению синода подлежали лютеранские церкви в России и их пасторы.84 Но тенденции Арсения в вопросе о церковной реформе вскоре обнаружились вполне по другому случаю. Представившись императрице Елисавете, он не остался в синоде и не дал обычной присяги, а уехал в свою епархию. Но, спустя некоторое время, вероятно по настоянию князя Шаховского, синод сделал запрос Арсению: почему он не дал установленной присяги и не является в синод? В ответ на это Арсений сослался на личное и письменное объяснение, которое он принес самой императрице Елисавете; и в кабинетных бумагах государственного архива сохранилось это «доношение» с весьма ценными приложениями, рельефно характеризующими личность и образ мыслей их составителя. Объяснения Арсения основываются на том 1), что в присяге, предложенной ему в синоде, оказалась будто бы прибавка о верности императрице, как высшему судии духовной коллегии, и 2), что член синода, псковский епископ Стефан (никогда не молчавший даже и перед князем Шаховским, как видно из записок последнего)85 не хотел уступить ему высшего места по его епархии; а это обстоятельство Арсений считал на столько для себя оскорбительным, что не согласился принести присяги даже тогда, когда ему предложено было дать ее без указанной прибавки. При этом, Арсений заявлял о своей верности императрице, которой он принес присягу еще в Тобольске и что он, в свое время, отказался от присяги Бирону, как регенту. Он препроводил также образцы присяги для светских и духовных лиц, из которых видны, его собственные воззрения на отношения светской и духовной власти.86

Дело о присяге было оставлено без последствий, но вскоре затем в 1743 году у Арсения возникло новое столкновение с синодом, и опять из-за присяги. В начале этого года, от всех лиц, присягавших при повышении в чины, в правление Бирона и Анны Леопольдовны, велено было отобрать присяжные листы в сенат и сжечь их. Между тем в присяге Арсения оказались прибавки собственной его руки, а потому от него потребовали новых объяснений. Арсений утверждал, что он сделал прибавку в опровержение раскольнического мнения, что настоящая церковь не есть церковь, архиереи – не архиереи и священство, от Христа и апостолов через хиротонию происходящее, совсем потерялося; «а кроме таковых богохульников, – прибавляет Арсений, – я отнюдь не чаял, чтобы другому кому, кто церкви святой, православно-восточной придержится, могла быть противность». В таком виде настоящая присяга была читана Арсением перед поставлением его в архиереи. Но, вступив на путь самооправданий, Арсений должен был уже просить прощения у синода.87 Донесение Арсения рассматривалось в синоде с 11-го июля по 13-е октября, когда состоялось определение сжечь присягу Арсения, выписав из неё только имена архиереев, участвовавших в его постановлении. Замечательно, однако, что на это отступление не обратили внимание в свое время и придали значение прибавке только теперь. Ясно, что в среде синода были члены, враждебно настроенные против Арсения, и это подтверждается тем, что Амвросий Юшкевич ни разу не присутствовал в синоде.88 К этому присоединились два новые обстоятельства, существенно повлиявшие на ход этого дела.

Еще в 1742 г. коллегия экономии распорядилась отправить в ростовские монастыри нескольких инвалидов, которых Арсений отказался принять, ссылаясь на недостаток средств. Тогда коллегия вошла с жалобою на него в сенат и синод, указывая на то, что по её расчету, в тамошних монастырях есть в запасе около 1 000 четвертей хлеба. Сенат потребовал объяснения от Арсения, который отвечал, что после донесения своего в коллегию (только-то теперь!) в этих монастырях было пострижено более 40 человек, лишившихся монашеского звания в прошлое царствование, а потому лишних порций у него нет. При этом Арсений, по своему обыкновению, не стеснялся в выражениях, так что сенат требовал чтобы синод воспретил Арсению обращаться к сенату с подобными оскорбительными речами, угрожая, в противном случае, донести о том императрице (12-го апреля 1743 г.); а спустя два месяца повторилась та же история, по поводу присылки в монастырь одного юродивого. Арсений отвечал теперь синоду в прежнем духе, называя подобное требование «весьма неосмотрительным и несправедливым». После этого синод решился сделать доклад императрице, которая повелела объявить Арсению указом, чтобы «он от подобных продерзостей воздержался, а ежели впредь будет оказывать к регламенту и указам сопротивление и презорство, то, как противник общего покоя и высочайшей власти, он будет лишен не только сана, но и монашества». И в своем указе по этому случаю (3-го сентября) синод ссылается на самые сильные места постановлений Петра Великого и его преемников о власти синода и обязанности всех – повиноваться ему, как и власти сената.89

Узнав о грозящей ему опасности (указ был дан еще 19-го августа), Арсений стал было проситься на покой в Новгород-Северский Спасский монастырь, ссылаясь на «скорбуточную болезнь», которую он нажил на море, и головные боли, вследствие которых он почувствовал такую слабость, что не в силах более управлять епархиею. Как видно, синод было обрадовался этой просьбе и потому поспешил составить новый доклад государыне, выражаясь в нем, что Арсения на покой уволить «надлежит», а в монастыре ему следует выдавать хлебную порцию и прочих припасов, против пяти монахов, назначить к нему трех служителей и, на случай выезда из монастыря, давать коляску с парою лошадей; на платье же и прочие нужды назначить по 300 р. в год и 200 р. на дорогу.90 Но императрица не утвердила этого представления и повелела Арсению, по-прежнему, оставаться ростовским митрополитом.91

Амвросий и Арсений были прямыми преемниками идей той партии, которая, в борьбе с реформою Петра Великого, группировалась возле «Камня веры» Стефана Яворского, как своего знамени, и «обличений» Феофилакта Лопатинского, сторонники которых встречали такой ожесточенный отпор в лице Феофана Прокоповича. С большими усилиями и значительным пожертвованием своих нравственных сил, вел эту борьбу Феофан, пока не одолел своих противников. Но теперь, явились новые защитники их учения, такие же, как и они, горячие поборники патриаршества и церковной реакции. Представители этого направления одинаково сурово относились и к расколу, и к иноверным учениям.

III. 1743–1762 гг.

Еще в 1742 году Арсению было поручено рассмотреть и приготовить к изданию труд Феофилакта: «Обличение неправды раскольнической», написанное в 1734 г., по поводу «Поморских ответов»92 , но остававшееся до сих пор, вследствие катастрофы, постигшей автора, не рассмотренным. Арсений, известный уже нам по своей полемике, веденной им во время пребывания в соловецком монастыре (1734), исправил сочинение Феофилакта и составил к нему предисловие (оно издано в 1745 году), а затем написал от себя «Дополнение» к сочинению, оставшееся до последнего времени в рукописи.93 В своих сочинениях Арсений обнаруживает большую начитанность в отеческой и русской церковной литературе (сочинения Максима Грека, Просветитель, Стоглав, Четьи-Минеи и разные полемические сочинения), в русских летописях (Нестор, хронографы, Степенная книга, летопись ростовских архиереев, летописная повесть сибирского митрополита Игнатия) и даже иностранных сочинениях (Бингама – Церковные древности, Бароний, Агриппа – о суете наук, Матвей Стрыйковский, Коран, Талмуд, Естествословцы).94 Но в этом случае заслуживает внимания то, что весь запас своих богословских знаний он употребляет на защиту преимущественно иерархии и менее касается обрядов и других спорных вопросов раскола. В своих же полемических доводах он основывается на примерах и авторитете известного творения Иосифа Волоцкого – «Просветитель», требующего вмешательства гражданской власти и казни еретиков, для которых он не находит ни одной из них суровою, не исключая даже сожжения, причем, подобно Иосифу, ставит в образец новым ревнителям – древних ревнителей, как Моисей, Иисус Навин, Илия, Лев, епископ Катанский. Мы не говорим уже о самом способе полемики, в которой постоянно встречаются такие обращения к противникам, как: разбойники, жиды, воры, плотоугодники, хищники, адские бесы, волки, сатанинские служители, антихристы, и т. п.95 Дополнение было представлено Арсением в синод, 12-го марта 1746 г., но было возвращено автору для исправления. Через год он снова представил его, но дальнейшая судьба этого труда неизвестна.96

Ростовская епархия была полна раскольнических сект, различных толков, которые дали обильный материал для сочинений Димитрия Ростовского.97 Увлекаемые ревностью и фанатизмом мученичества, которое так легко воспринималось, вследствие духа нетерпимости их противников, сектанты прибегали нередко, то к насильному голоду, то к самосожжению. Так из донесения иеромонаха Игнатия Димитрию Ростовскому видно, что в его прежнем приходе сожглось 1920 человек, не считая окрестных сел и деревень, где было также множество подобных жертв. Но как трудно было относиться к расколу в духе терпимости, может служить лучшим примером сам Димитрий Ростовский, который, посылая свою книгу о расколе (быть может, «Розыск») другу своему Феологу98, писал ему следующее: «посылаю бороду капитонскую (Капитон – расколоучитель), изрядную, долгую, широкую, расчесанную, в которую не жаль плюнуть».99 И в то время, как Амвросий настаивал на принятии строгих мер против распространения раскола, ссылаясь, как на главную опору их нападок на церковь, на их мнение, что «синодальное правление от единого образца протестантского взято»100, – Арсений торжественно клялся перед своею паствою в совершенном искоренении этих врагов православия.101 В самом деле, полемика с расколом была любимою темою его проповедей102, а нетерпимость его в этом случае доходила до того, что, когда Петр и Екатерина II облегчили участь раскольников, то он велел выписать из служебника и читать особые молитвы против них и вынимать частицы на проскомидии на гонящих церковь, ибо-де раскольники в церковь не ходят и плюют на нее.103 Тем же духом проникнуто и известное сочинение Арсения на «Молоток» («Молоток на Камень веры» – лютеранский пасквиль, написанный чрезвычайно бойко и пущенный в ход в России около 1731 года). В то время «Камень веры» был уже запрещен, а потому писать в его защиту – было опасно. Феофилакт Лопатинский хотел было писать против возражений Буддея, профессора иенского университета (которому приписываются эти возражения), но тайная канцелярия запретила ему писать против Буддея и даже упоминать о самом запрещении. Перевод же сочинения Рибейры (доминиканца, писавшего в защиту «Камня веры») на русский язык, повлек за собою преследование некоторых синодальных членов и других духовных лиц. Но, в царствование Елисаветы, перевес получила противная партия, и Мацеевич мог выступить на защиту идей Стефана Яворского.104 Впрочем, защитник Стефана пересыпает свои ответы такою крупною бранью и такими резкими выходками против автора «Молотка», что его полемика приняла совершенно личный характер. Между тем как «Молоток» везде ссылается на факты и исторические данные, автор возражения не дает почти никаких сведений о времени и действующих лицах, о которых пишет; о самом Стефане он сообщает самые общие сведения, сохранившиеся устно или печатно, и вовсе не опровергает своего противника, а только заподозревает достоверность изложенных фактов. Чтобы судить о приемах этой полемики, достаточно указать, что, на обвинение автором «Молотка» Стефана Яворского за уклонение в унию, а потом переход в православие, Арсений Мацеевич отвечает так: «А наипаче для чего Мартина Лютера и Катеринки его монашеством папским не токмо не порицаете, но и за святость приемлете?» Составитель «Молотка» старался набросить подозрение на Стефана в его католических тенденциях и склонности к папизму, а за его обличения лютеранства – отплатить тем же самым православию; таким образом, патриаршество, обрядность, чудеса, монашество – подвергаются в «Молотке» или полному осуждению, или посмеянию. Арсений, защищая все это, со своей стороны беспощадно бранит противника, причем не упускает случая затронуть мимоходом даже последователей раскола. Но два вопроса составляют больное место полемики Арсения это – восстановление патриаршества и защита монашества. Относительно первого Арсений высказывает мысль, что Петр Великий не думал отменять патриаршества навсегда, а напротив, намерен был снова учредить его, и потому не велел уничтожать патриаршего места в Успенском соборе, которое «по особому высокомонаршему усмотрению осталось в целости, как прежде было, и ныне настоятеля своего ожидает». В защиту монашества Арсений ссылается на пример Иисуса Христа, который был «первейший монах», на Богородицу, как образец монашества, наконец, на самих монахов, от которых преимущественно происходят чудеса.... При этом он, конечно, стоит за избрание в епископы исключительно монахов и, ссылаясь на церковные древности Бингама, доказывает, что в древней церкви в епископы избирали преимущественно аскетов или даже женатых, но «с обязательством, чтобы на архиерейских степенях детей не плодили».105

Заслуживает еще внимания возражение Арсения на обвинение «Молотка» в медленности исправления славянской библии, о чем безуспешно хлопотал Петр Великий. «Ежели рассудить в тонкость, – говорит Арсений, – то Библия у нас и не особенно нужна. Ученый, ежели знает по гречески, греческую и будет читать, а ежели по латыне, то латинскую, с которой для себя и для поучения народа, российскую, какая ни есть Библия, будет исправлять. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется».106 Выше мы указывали, что Арсений был человек начитанный. Его библиотека составляет теперь собственность ярославской духовной семинарии, и в ней же хранятся рукописи самого Арсения, заключающие в себе 12 томов проповедей (числом 217)107; но они не обработаны литературно, а представляют ряд набросков, конспектов, выписок из Священного Писания и отцов церкви. Напрасно, однако, утверждают те, которые желают в Арсение видеть образец всевозможных совершенств, что по своему характеру речи Арсения резко отличаются от приемов многих его предшественников, любивших, как известно, занимать своих слушателей анекдотическими рассказами из гражданской и церковной истории, апокрифов и средневековых бестиариев, и более подходят, к требованиям, поставленным Феофаном Прокоповичем, нежели – его противниками.108 По своему содержанию, это – поучения, произнесенные по поводу воскресных и праздничных евангелий и апостолов, толкования псалмов или катехизические объяснения Cимвола веры, заповедей и т. п.109, главным образом, догматического содержания, причем автор их постоянно имеет в виду вопросы, оспариваемые раскольниками, как мнения их о священстве, об антихристе и т. п.110, и даже в беседах нравственного содержания, которых также не мало, весьма часто встречаются длинные отступления догматического или полемического характера, а в изложении нравственных вопросов он обыкновенно прибегает к искусственным, чисто схоластическим приемам.111 Таким образом, отзыв о проповеднической деятельности Арсения, основанный не на предвзятом мнении или личных симпатиях, а на изучении самых его сочинений, будет совсем иного рода. «Если взять внешнюю сторону проповеднической деятельности Арсения, количество написанных им поучений и самый объем их, – читаем в подробном разборе этих сочинений, – то едва ли какой русский проповедник ХVIII столетия может сравниться в этом отношении с Арсением. Но его трудолюбие и широта его богословского образования представляются как-то двусмысленными, так как главное и существенное содержание его бесед составляют выписки из отцов и учителей церкви; искусственный подбор этих выдержек, равно как и многочисленных текстов из Священного Писания и примеров из житий святых, заставляют думать, что Арсений не самостоятельно изучал писателей, а имел у себя под руками какую-либо, по всей вероятности, латинскую конкордацию, где собраны были все параллельные изречения и толкования.... Мы думаем еще более, именно, что некоторые из его речей даже не им самим составлены, а только под его руководством и редакциею... Таким образом поражающее с первого взгляда трудолюбие Арсения и его эрудиция, при внимательном рассматривании дела, теряют свое значение. Но, если бы и действительно проповеди Арсения были самостоятельным трудом, то и в таком случае его литературная деятельность представляется не в очень привлекательном свете, особенно если сравнить ее с деятельностью современных проповедников».

Сравнивая его беседы с речами Феофана, Стефана Яворского, Димитрия Ростовского, так или иначе отзывавшихся на современные явления жизни, автор разбора замечает: «ничего подобного мы не видели у Арсения. В проповедях его нет указания ни на одно политическое происшествие, ни на одну правительственную реформу. Заявивши так энергически свой протест против одного из важных распоряжений правительства (о церковных имуществах, уже при Петре III и Екатерине II), он ко всем другим политическим и гражданским событиям века оставался как-бы безучастным... Вероучение его вращается в сфере отеческих толкований, или сухой схоластической отвлеченности.... Тогда как в полемике Димитрия Ростовского против раскола – мы находим не только обстоятельное изложение догматов раскола, но и опровержение многих частных раскольнических мнений и толков, а также знакомимся со складом и направлением самой жизни раскола; подобного живого отношения к последнему мы не видим в полемических беседах Арсения... Вообще, по его беседам, человек, незнакомый с расколом, составит самое смутное и неопределенное понятие даже об основных пунктах раскольнического вероучения. Вообще, полемика Арсения безжизненна и суха, и трудно предположить, чтобы она имела живое влияние на слушателей. То же нужно сказать и о других его беседах нравственного содержания... Нужно думать, что, по своему однообразию, по своей сухости и безжизненности, и особенно по своей чрезвычайной растянутости, они были слишком утомительны для внимания слушателей».112

До Арсения в его епархии существовала уже славяно-латинская школа, основанная при архиерейском доме его предшественником (1739 г.), для которой учители были вызваны из Малороссии, но, по смерти его, она пришла в упадок (1742 г.), а затем была заменена Арсением семинарией в Ярославле (1747 г.).113 Эта перемена объясняется нерасположением последнего к латинской науке и его взглядом на потребности духовного образования. Так, в 1763 году, он писал: «Духовенству нужны школы и академии, как в давности было в Греции и теперь есть на западе, т. е. по знатным местам в царствующих городах, на государственном содержании, ибо знаем все, что учение свет, а неучение тьма. Но, как свет, от начала создания всюду рассеянный и колеблющийся, приведен в порядочное состояние тем, что сосредоточен в одном солнце, так и свету духовного просвещения, т. е. академиям, не надлежит быть по грязям и болотам, но по знатным царствующим городам, как то и Духовный Регламент, если его прочесть внятно и в тонкость, повелевает академии быть при синоде на государственном содержании. А при архиереях быть школам для священнических детей». Эти школы, по мнению Арсения, должны быть русские, так как в церквах служба совершается по-русски, а не по-латыни и не на другом каком-либо языке. «В нашей ростовской школе, – замечает Арсений, – уже и производится такое обучение, только вместо книги, показанной в Духовном Регламенте, которая не бывала и быть не должна, толкуется православное исповедание (Петра Могилы). Книжка эта для священника нужнее философии и других академических книг, а особенно по деревням, где нужно работать на хлеб».114