Перевод с греческого, примечания и послесловие епископа Вениамина (Милова) Москва, Новоспасский монастырь, 1999 г.

Содержание

[Краткие] сведения [о жизни и деятельности преподобного Григория Синаита] I. Весьма полезные главы иже во святых отца нашего Григория Синаита, расположенные акростихами II. Его же другие главы О страстном изменении О добром изменении Об искушениях во сне III. обстоятельное рассуждение его же о безмолвии и молитве, сверх того о признаках благодати и прелести и о том, какое различие горячности и энергии и как легко впасть в прелесть без руководителя Каким образом достигается действие IV. Его же о Безмолвии и двух образах молитвы Каким образом следует совершать молитву О дыхании Каким образом следует петь псалмы О различии поющих псалмы Противоречие О прелести О чтении V. Его же о том, как Безмолвствующему надлежит сидеть при молитве и не оканчивать её поспешно Каким образом следует читать молитву Каким образом следует удерживать ум [от рассеянности] Как надобно устранять помыслы Как следует петь псалмы К некоему спрашивающему относительно обуздания чрева О прелести и о многих предметах Послесловие Об авторе перевода

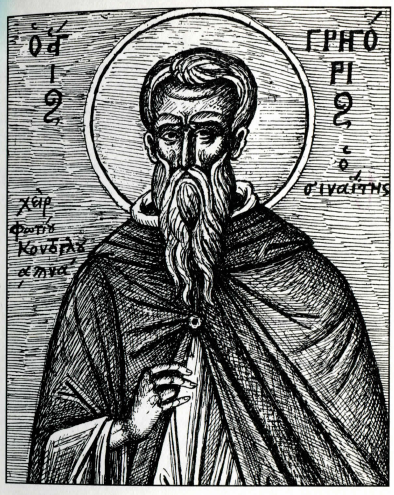

Преподобный Григорий Синаит

Ищи Господа на пути, то есть в сердце, посредством осуществления заповедей. Когда слышишь слова Иоанна Крестителя, повелительно зовущего всех приготовить дороги и выпрямить пути, то подразумевай здесь указание на заповеди сердца и дела. Невозможно путём заповедей и непогрешительного подвига идти правильно без сердечной правоты.

[Краткие] сведения [о жизни и деятельности преподобного Григория Синаита]

Святой отец наш Григорий был пострижен в монашество на горе Синай и потому назван Синаитом. Он пользовался большой известностью в правление [Византией] Андроника Палеолога, около 1330 года. Придя [с Синая] на Афонскую гору и обходя [афонские] монастыри и пустыни, он нашёл там многих [подвижников], украшенных мудростью и чистотой нравственности. Но они упражнялись только в деятельной жизни и были неопытны в охранении ума, безмолвии и созерцании настолько, что этих наименований даже не понимали. В скиту Магула, расположенном против монастыря Филофея, [Григорий Синаит] нашёл, [впрочем], трёх иноков, несколько занимавшихся созерцанием. Имена их – Исаия, Корнилий и Макарий. Воспламеняемый божественной ревностью, [преподобный] не только отшельников, но и в киновиях учил всех трезвению, хранению ума и умной молитве. Сверх того в пределах Македонии он построил три великие лавры, проходил через многие местечки и увещевал всех своими божественными наставлениями совершать умную непрерывную молитву. Благодаря этому он обратил [ко Христу] многих грешников, сделал их из недостойных достойными, почему был причиной получения ими наследия избранных. Жизнь [Григория Синаита] подробно описал его ученик святейший патриарх Каллист. Как при своей жизни [преподобный] был преимущественно всеобщим знаменитым учителем священного трезвения, так и по кончине руководит к нему же с помощью своих настоящих1 писаний. [Последними] он наилучшим и совершеннейшим образом вводит в тайны искусства2 умной внутренней молитвы, показывает страсти и чистые3 добродетели и возвещает то, какие признаки благодати и какие – прелести. Вообще эти творения [Синаита], как никакое другое сочинение, весьма полезны и новоначальным, и средним, и совершенным [аскетам]. А каково скрытое в них духовное богатство и как оно велико – узнает внимательно прочитавший их. Он [по поводу] приобретения [названного богатства] возрадуется подлинно неописуемой радостью.

I. Весьма полезные главы иже во святых отца нашего Григория Синаита, расположенные акростихами

[Общий] акростих их следующий:

Различные слова о заповедях, догматах, угрозах и обетованиях, а также о помыслах, страстях, добродетелях; сверх того о безмолвии и молитве.

1 Быть до некоторой степени разумным или сделаться чистым и нетленным по природе, как было прежде, невозможно [теперь человеку] вследствие господства [над чистотой] чувственных неразумных навыков, а [над нетлением] – состояния растления плоти.

2. По природе разумны одни лишь те, которые сделались святыми благодаря чистоте. Чистого разума не имел никто из мудрых в слове, омрачивших от начала4 разумную силу помыслами. Материалистический же и многоречивый5 дух мудрости этого мира, приводя [человека] словами к широте знания и помыслами к наидичайшим рассуждениям, созидает [себе в них] убежище, терпя недостаток в существенной мудрости, созерцании и в единичном и нераздельном знании.

3. Ве́дение истины полагай собственно в благодатном чувстве её. Остальные же мысли6 следует именовать выражениями представлений [истины] и показателями её предметов.

4. Утрачивающие благодать терпят это за неверие и беспечность и вновь находят её [то есть благодать] посредством веры и усердного искания. С помощью этих [последних] они [нравственно] всегда подвигаются вперёд. От противоположных же им [неверия и беспечности] возвращаются назад совершенно.

5. Есть близкое сходство в том, быть ли мёртвым или бесчувственным, ослеплённым ли разумно или не видящим телесно, так как мёртвый лишился животворной и зиждительной силы, а невидящий7 – Божественного света, сообщающего способность видеть и быть видимым.

6. Силу вместе с мудростью получают от Бога не многие. [Сила] есть воспринимательница8 Божественных благ, [мудрость же] – выявительница их. Усвоить [мудрость] и передать [другим] – дело истинно Божественное и сверхчеловеческое.

7. Сердце, чуждое помыслов и движимое Духом, есть истинное святилище даже прежде будущей жизни. Там9 всё совершается и говорится духовно. Отсюда не приобрётший такого [сердца] хотя и является камнем, пригодным к строению Божественного храма благодаря некоторым добродетелям, но не есть храм и священнодействующий [по воле] Духа.

8. Человек сотворён нетленным без влажности, каковым и воскреснет, [сотворён] не без преклонности [ко злу], однако и не с преклонностью. Он имел силу сообразно волевому стремлению измениться [отрицательно] или нет. Желание ещё не усвояет природе совершенного постоянства. Это [последнее] есть награда будущего непреложного обо́жения.

9. Разложение – порождение плоти. Вкушать пищу и извергать излишнее, горделиво выступать и спать – естественные свойства зверей и домашнего скота. В силу этого и мы, по непослушании [Богу] уподобившиеся скотам, отпали от свойственных нам богодарованных благ, превратившись из разумных [существ] в скотские и из божественных в зверские.

10. Существует двоякий рай – чувственный и духовный, то есть едемский и благодатный. Едем – место весьма высокое, поднимающееся до самого третьего неба, как говорят [духовные] писатели. Он [Едем] ни нетленен безусловно, ни тленен в полном10 смысле этого слова. Находясь на рубеже11 тления и нетления, он всегда красуется цветами12 и богат незрелыми и созревшими плодами. Гниющие деревья и перезрелые плоды, низвергаясь на землю, делаются [в едемском раю] благовонным прахом и не издают запаха тления, как земные растения. Это происходит от великого избытка там всегда изливающейся благодати освящения. В средине [рая]13 проходит река Океан, предназначенная к постоянному орошению его. Из неё выходят и по четырём направлениям разветвляются [потоки]. Их течением сыпучая земля14 и павшие листья сносятся и доставляются индейцам и эфиоплянам, у которых пахотные земельные участки всегда затопляют соединённые вместе Фисон и Геон, пока, вновь разделившись, ни орошают один Ливию, другой Египетскую страну.

11. Говорят, что вся тварь, скоропреходящая15 ныне, первоначально не была подвержена тлению. Впоследствии же, обречённая на тление, она подчинилась суете, как говорит Писание, именно за человека, поработившего её [тлению] не добровольно, а против желания – в надежде (см.: Рим.8:20) обновления Адама, подпавшего тлению. Обновивший [человека] и освятивший его (хотя он [человек] по причине временной жизни носит тленное тело), обновил и тварь16, но ещё не освободил её от тления. Избавление твари от разложения одни называют переменой к лучшему, другие – полным преобразованием чувственного. Писанию обычно просто и основательно делать утверждения о тех или иных трудных [для понимания] предметах.

12. Воспринявшие благодать бывают как зачавшие и исполненные17 Духа. Они или отвергают Божественное семя падениями, или вдовствуют [в отчуждении] от Бога благодаря связи с ютящимся внутри них врагом. Потеря благодати проистекает из-за действия страстей, а всецелое лишение её – из-за допущения18 грехов. Многострастная и грехолюбивая душа, разобщённая с благодатью и лишённая её, вдовеет и становится теперь и в будущем веке жилищем страстей, чтобы не сказать [сильнее], – вертепом демонов.

13. Ничто так не усмиряет и не укрощает гнева, как мужество и милосердие. Они разбивают врагов, осаждающих город [души]: первое – внешних, второе – внутренних.

14. Многие исполнители заповедей [лишь] кажутся идущими вперёд и, не достигши города, остаются вне его, потому что нерассудительно шествуют, принимая за верный царский путь сбивающие с него распутия, то есть смежные19 с добродетелями пороки. Заповеди [не допускают] ни опустошения, ни излишества, но [требуют осуществления] богоугодной цели и одной только Божественной воли. В противном случае20 напрасен труд [спасающихся] и не выполняются [ими], по Писанию, праведные пути Божии, потому что во всяком труде надлежит рассматривать21 цель его совершения.

15. Ищи Господа на пути, то есть в сердце, посредством [осуществления] заповедей. Когда слышишь [слова] Иоанна [Крестителя], повелительно зовущего всех приготовить дороги и выпрямить пути (см.: Мк.1:3), то подразумевай здесь [указание на] заповеди сердца и дела. Невозможно путём заповедей и непогрешительного22 подвига идти правильно без сердечной правоты.

16. Когда услышишь свидетельство Писания о жезле и палице (см.: Пс.22:4), то разумей под пророческим словом суд и Промысл, в нравственном же значении – псалмопение и молитву, потому что мы, судимые Господом, посредством жезла наказания караемся (см.: 1Кор.11:32) для обращения [к Богу]. Наказывая восстающих на нас жезлом бодрого23 псалмопения, мы укрепляемся в молитве. Итак, имея в руке деятельного ума24 жезл и палицу, не прекратим карать и наказываться, пока, находясь под [кровом] Промысла, не избежим окончательно настоящего и будущего суда.

17. [Исполнителям] заповедей свойственно всегда предпочитать [всему] величайшую родовую заповедь о памяти Божией, гласящую: помни Господа Бога твоего всегда (Втор.8:18). За [нарушение] её люди погибли и через неё могут спастись25. Забвение [Бога] вытравляет Божественную память в корне и, затмевая заповеди, выставляет, таким образом, человека [духовно] совершенно обнажённым.

18. Подвижники возвращаются к изначальному достоинству путём двух заповедей – послушания и поста. От противоположных им дел в род смертных проникло всё зло. Соблюдающие заповеди в силу послушания [руководителю] быстро восходят к Богу, а благодаря посту и молитве – медленнее. Послушание уместнее новоначальным, пост – средним, вкусившим умозрения и мужественным. Но сохранить в отношении заповедей истинное послушание Богу свойственно весьма немногим, и для самых мужественных крайне затруднительно.

19. Закон духа жизни (Рим.8:2), по апостолу, есть тот, который говорит и действует в сердце, подобно тому как [закон] буквы осуществляется плотью. Тот [духовный закон] освобождает ум от закона греха и смерти. Этот же [письменный] позволяет тайно фарисействовать, а телесно соблюдать закон исполнением заповедей пред [посторонним] взором.

20. Собрание всех заповедей, соединяемых и упорядочиваемых Духом (см.: Еф.4:16), [иногда] называют совершенным или ещё не усовершившимся человеком – в зависимости от его [нравственной] зрелости26. При этом заповеди образуют как бы тело, добродетели же, как выкристаллизовавшиеся внутренние качества27, – кости, а благодать – живую душу, движущую тело и производящую дела по заповедям. Беспечность же и ревность к возрастанию во Христе показывают, младенец ли кто или совершеннолетний теперь и в будущем [веке].

21. Желающий возрастить тело заповедей пусть потрудится с сильной тоской28 в искании чистого разумного молока материнской благодати. Отсюда всякий ищущий и желающий приращения возраста во Христе питается молоком [благодати]. Молоко, способствующее возрастанию, или, что то же, премудрость, даёт из своих сосцов теплоту, а питательный мёд даёт совершенным свою радость к очищению. Мёд, говорится, и молоко под языком Твоим (Песн.4:11). Молоком Соломон назвал окормляющую и возращающую силу Духа, а мёдом – Его очистительную силу. Намекая на различие [этих] действий [Духа], великий апостол сказал: «Как младенцев напоил я вас молоком, а не твёрдой пищей [напитал]» (см.: 1Кор.3:1–2).

22. Изыскивающий [смысл] содержания заповедей помимо их [выполнения] и чрез чтение или изучение жадно стремящийся его найти подобен воображающему тень взамен истины. Слова истины в носителях29 её есть [знак] действительного участия в ней. Безучастные же к истине и не посвящённые в неё, ища её содержания30, заимствуют его из «безумной» мудрости. Их апостол назвал душевными, не имеющими Духа, хотя сии и превозносятся истиной (см.: 1Кор.2:14).

23. Как чувственное око, бросая взгляд на буквы, получает от них чувственные восприятия31, так и ум, когда очистится и восстановится в исконном32 достоинстве, взирает на Бога и от Него принимает Божественные мысли. В качестве33 книги он [ум] имеет тогда Духа, вместо34 тростникового пера – мыслительную способность и язык. Язык мой, говорит [Псалмопевец], тростниковое перо (см.: Пс.44:2). Взамен же чернил ум имеет свет. Погружая мысль35 в свет и светом исполняя её, [ум] Духом навёртывает слова в чистых сердцах слушающих. Тогда осознает он сказанное о том, как все будут научены Богом (см.: Ин.6:45) и как Бог преподаст человеку ве́дение, по пророчеству, и в Духе (см.: Пс.93:10).

24. Под законом заповедей подразумевай сердечно проявляющуюся непосредственную веру, потому что из неё струится всякая заповедь и производит просвещение душ, в которых тогда являются следующие плоды истинной и деятельной веры: воздержание, любовь и, наконец36, богодарованное смирение как начало и укрепление любви.

25. Неложная слава37 [разумных] существ состоит в истинном знании видимых и невидимых вещей: видимых или чувственных, невидимых или мысленных, разумных, духовных и Божественных.

26. Пределом [православия] служит чистое созерцание и знание двух догматов веры, то есть Троицы и Двоицы: Троицы признание [есть] и созерцание Её неслитной и нераздельной Еди́ницей. Двоицы же [признание состоит] в принятии и исповедании во Христе двух естеств в одном Лице, то есть Единого Сына, прежде воплощения и по воплощении в двух природах и волях – Божеской и человеческой – неслитно прославляемого.

27. Рождённость, нерождённость и исхождение суть три неизменных и непреложных свойства Пресвятой Троицы, [которые] необходимо благоговейно исповедовать. Отец – нерождённый и безначальный, Сын – рождённый и собезначальный, Дух же Святой – исходящий от Отца и подаваемый чрез соприсносущного Сына, как говорит Дамаскин.

28. Ко спасению достаточно было бы только одной благодатной веры, проявляемой в исполнении заповедей духом, если бы мы берегли её, живую и действующую во Христе. Теперь невежество научило благочестивых [людей] вере словесной, мёртвой и бесчувственной, а не благодатной вере.

29. Троица есть про́стая и несложная Еди́ница без какого-либо чувственного качества38. Троица в Еди́нице, или Триипостасный Бог, имеет совершенно неслитное соединение в Лицах.

30. Беспредельный Бог во всём познаётся и постигается тройственно. Он всё содержит и о всём промышляет чрез Сына во Святом Духе. И нет ни одного [Лица Святой Троицы], Которое бы вне или отдельно от других [Лиц] где-либо мыслилось, называлось и исповедовалось.

31. Так как в человеке есть ум, слово и дух, существующие друг в друге и сами по себе, причём ум не разобщён39 со словом и слово – с духом так, что ум говорит словесно и слово выражается с помощью души, то в силу этого признака40 человек носит неясный образ невыразимой, первообразной Троицы, коротко обнаруживая этим своё [творение] по образу Божию.

32. Ум – Отец, Слово – Сын, Дух же Святой – подлинно Дух, как учат образно богоносные отцы, развивающие догматическое учение о Святой Пресущественной и Преестественной Троице, о Едином Боге в трёх Лицах и оставившие нам [в наследие] истинную веру и якорь надежды. Знать Единого Бога есть, по Писанию, корень бессмертия, а постигнуть силу Триипостасной Единицы есть всецелая правда. Провозглашённое об этом евангельское слово можно понимать так: Да знают Тебя, единого истинного Бога, в трёх Лицах и посланного Тобою Иисуса Христа в двух естествах (Ин.17:3)41.

33. Вечные наказания различны, как и награды добрых. [Мучения] имеют место42 в аде, или, по свидетельству43 Писания, в земле тёмной и мрачной, в земле вечной тьмы (см.: Иов.10:22), где грешники обитают до суда и куда возвратятся вслед за [конечным] приговором. Слова: да возвратятся грешники в ад (Пс.9:18) и смерть будет пасти их (Пс.48:15) что иное означают, как ни заключительное определение [Божие] и вечное осуждение.

34. Огонь, тьма, червь, тартар существуют [уже на земле] в разнородном сладострастии, всепоглощающей тьме невежества, в неутолимой жажде чувственного наслаждения, в трепете и смраде зловонного греха. Эти44 залоги и преддверия45 адских мук ещё здесь действуют в грешных душах и возникают в них вследствие [страстного] навыка.

35. Привычки к страстям суть задатки мучений, тогда как обнаружения добродетелей – [ключи] Царства Небесного. Следует заповеди считать и именовать действиями, а добродетели – навыками, подобно тому, как и пороки благодаря их устойчивости называют привычками.

36. По вечности награды равны наказаниям, хотя многие кажутся неравными. Одним [людям] Божие правосудие воздаст вечную жизнь, другим – вечное мучение. Те и другие, хорошо или худо проходя нынешний век, по своим делам унаследуют46 возмездие. Количество же и качество воздаяния47 будут сообразны навыкам и проявлениям страстей и добродетелей.

37. Огненными озёрами являются482 сладострастные души, в которых, как в смрадных болотах, зловоние49 страстей питает неусыпающего червя распутства, необузданную похотливость плоти, [питает] змей, жаб и пиявок неистовых50 страстных влечений, преступных и гибельных помыслов и демонов. Такое [духовное] устроение здесь находит залог будущего мучения.

38. Как зародыши [адских] мучений незримо таятся в душах грешников, так и начатки [небесных] благ сообщаются и обнаруживаются в сердцах праведных чрез Святого Духа. Царство Небесное есть добродетельная жизнь, [ра́вно] как мучение [адское] – страстные навыки.

39. Надвигающаяся ночь есть, по слову Господа, будущая тьма, когда никто не может делать (Ин.9:4)51. Или, по другому изъяснению, это антихрист, называемый ночью и тьмой, или ещё по нравственному толкованию это непрерывная беспечность [о спасении], которая, как беспросветная ночь, умерщвляет душу сном нечувствительности. Ночь [в прямом смысле этого слова] делает всех сонливыми и служит образом смерти от умерщвления. А ночь будущей тьмы опьянит страданиями мёртвых и бесчувственных грешников52.

40. Суд этого мира есть неверие нечестивых, по евангельскому изречению: Неверующий уже осуждён (Ин.3:18), и определяется53 судебными действиями Промыла в исправлении и обращении [грешников к Богу] и во взвешивании их добрых и злых намерений по [внешним] проявлениям согласно словам: «Да будут отвержены грешники, от чрева матери заблуждающиеся» (Пс.57:4). В отношении неверия, наказания и дел праведный суд Божий является [тогда, когда] одних наказывает, других милует, иных же венчает или предаёт мукам, так как первые – всегдашние нечестивцы, вторые веруют, но беспечны и потому наказываются человеколюбиво54. Совершенные же в добродетелях и погрязшие в пороках получат [свойственное им] возмездие.

41. Если наша природа55 при содействии Святого Духа не сохранится незапятнанной или чистой, как следовало бы, то она ни теперь, ни в будущем союзе не может быть со Христом одним духом и телом. Всемогущей и соединительной силе Духа не свойственно для восполнения56 пришивать рубище ветхих страстей к новому хитону благодати.

42. Равное достоинство57 в смысле образа во Христе будут иметь незаслуженно получившие и сохранившие обновление Духа, невыразимо переживая58 сверхъестественное обожение. Но никто не будет во Христе или членом Христовым, если ещё здесь не сделается носителем59 благодати, имея в себе, по апостолу, образец ве́дения истины (Рим.2:20).

43. Царство Небесное подобно скинии, устроенной Богом. Оно [по образцу] скинии Моисеевой, имеет в двух завесах изображение [жизни] будущего века. В первую часть [Царства Небесного] войдут все освящённые благодатью, а во вторую, как духовную, – только те, которые здесь, во мраке богословия, будучи как бы священниками, в совершенстве священнодействовали тремя силами души. Последние60, имея ходатаем [Единого] от Троицы Иисуса, величайшего из священников и первого из священноначальников, проникнут в богозданную скинию и озарятся молниеносным сиянием.

44. Многими обителями Спаситель назвал различные ступени и состояния нравственной зрелости там [в раю]. Хотя Царство одно, но имеет в себе61 много различий62. В нём есть [лица] небесные и земные в смысле добродетели [и разные] видения и степени обожения. Иная слава солнца, иная луны и иная звёзд. И звезда от звезды разнится в славе, по словам апостола (1Кор.15:41), несмотря на то, что все они сияют на одном видимом Божественном небе63.

45. Как [почти] бестелесный и нетленный, тот мало-помалу64 становится сожителем ангелов, кто ум очистил слезами, душу воскресил здесь Духом, плоть покорил разуму и изменил свой по природе «глиняный» внешний образ в световидный и огнезрачный лик Божественной красоты, потому что нетление есть иссякновение телесной влаги и полноты.

46. Неописуемо преобразившись из душевного в духовное, нетленное тело без влаги и тяжеловесности останется [всё же] земным, так что будет вместе земным и небесным по богоподобной тонкости. Каким оно было изначально создано, таким и воскреснет, чтобы быть сообразным облику Сына Человеческого вследствие совершенного участия в обожении.

47. Земля кротких есть Царство Небесное, или Богомужное65 состояние Сына [Божия], в которое мы вошли и входим, восприяв благодатное рождение сыноположения и обновление через воскресение. Также святая земля есть обоженная природа или, быть может, есть собственно очищенная для земнородных сообразно их достоинству земля. По другому пониманию, земля, составляющая наследство истинно святых, есть невозмутимая Божественная тишина сверхразумного мира. На ней [этой земле] поселится род праведных, не беспокоимый и не волнуемый ничем, существующим там.

48. Обетованная земля есть бесстрастие, от которого бьёт ключом мёд и молоко, то есть радость Духа.

49. Святые на небе таинственно вещают друг другу внутреннее слово, произносимое в Духе Святом.

50. Если не позна́ем, какими нас сотворил Бог, то не будем осведомлены и в том, как изменил нас грех66.

51. Равны в отношении духовного возраста достигшие здесь полноты совершенства во Христе.

52. У кого труды – у тех и награды. Количество же и качество [наград] или то, каков их размер, покажут чин и состояние, в которых будут находиться [святые].

53. По нетлению и обожению святые, как написано, будут ангелоподобными умами и сынами Воскресения Христова (Лк.20:36).

54. В будущем веке ангелы и святые, говорят, никогда не перестанут возвышаться в умножении дарований и никогда не ослабнут в стремлении к добру, так как тот век не допускает [нравственного] ослабления и уклонения от добродетели к пороку.

55. Усовершившимся ныне мужем признавай того, кто в качестве залога воспринял подобие возрастов Христа. В будущем веке совершенным объявляет [человека] сила обожения.

56. Достоинство и обожение, равные со сверстниками, получит в будущей жизни тот, кто здесь [достиг] совершенных духовных возрастов в добродетели.

57. Истинная слава, говорят, есть знание, или духовное созерцание, или основательное распознавание догматов и разумение67 истинной веры.

58. Изумление есть полное возвышение сил души к познанному, свойственному великолепной славе [Божества]. Или ещё: изумление есть чистое и всецелое устремление ума к пребывающей в свете беспредельной силе. Экстаз же представляет не только восхищение к небу душевных сил, но и совершенное исступление самих чувств68. Ревность69 по Богу двояка: она есть духовное опьянение, возбуждающее желание [спасения].

59. В душе главным образом имеют место два [вида] ревности – сердечный и исступлённый. Первый принадлежит лишь просвещаемым, а другой – уже усовершившимся в любви. Оба [вида ревности], действуя, отвлекают разум от чувств, так как Божественная ревность есть упоение духа тем, что выше естественного разума70, и благодаря ей71 [у человека] похищается даже чувство внешних отношений72.

60. Начало и причина мыслей кроются в разделении грехом человека единичной и простой памяти, которая [этим] уничтожила [непрерывное] воспоминание о Божестве и, обратившись из простой в сложную, из одновидной в разновидную, обрекла себя на гибель своими личными силами.

61. Исцеление первобытной73 памяти от коварного и гибельного запоминания помыслов обусловливается74 её возвратом к исконной75 простоте. Орудие зла – непослушание не только расстроило простую душевную память о добре, но и извратило все силы души76, ослабив её природные влечения к добродетели. Память вполне излечивается непрерывным и укреплённым молитвою воспоминанием о Боге, которое, сорастворившись77 с духом, от предметов естественных направляется к сверхъестественным.

62. Причина страстей – греховные дела, помыслов – страсти, мечтаний – помыслы, мыслей – память, памяти – забвение; мать забвения – неведение. Причина неведения – беспечность. Беспечность вырождается из страстного желания. Основание78 желаний – беспорядочное движение, движения – порыв79 к делу; [греховное же] дело есть безрассудное80 желание зла и расположение к чувственному и [страстным] ощущениям.

63. В уме81 образуются и действуют помыслы, в раздражительной82 силе – зверские страсти, в воле – скотские стремления, в разуме83 – фантастические представления, в рассудке – мысли.

64. Нападение безнравственных84 помыслов подобно85 речному течению. В [форме] помыслов [приражаются] прилоги86, с которыми допускается греховное согласие, заливающее87 сердце как бы бурным88 наводнением.

65. Глубоким болотом считай скоропреходящее удовольствие [или] грязь блуда и бремя материальных приобретений. Отягощаясь ими, страстный ум бывает погружаем чрез свои помыслы в пропасть отчаяния.

66. Писание часто называет слова о вещах помыслами, равно как и помышления – словами89. Это происходит потому, что сверхматериальное в себе движение всякого рода90 овеществляется и претворяется предметами в образы91. Так посредством «явления» познаётся и выражается [названное] движение.

67. Помыслы92 суть слова бесов и предтечи страстей, а93 слова и помышления94 – [преддверия] дел, так как невозможно совершить то злое или доброе, что прежде не возбудило [какого-либо] помысла. Помысл же есть движение безвидного прилога, [касающегося] тех или иных предметов.

68. Материя вещей производит чистые95 помыслы, бесовский же прилог – дурные. Итак, при сравнении естественные помыслы и слова отличаются от неестественных и сверхприродных.

69. Помыслы одинаково и мгновенно изменяются одни в другие: естественные обращаются непосредственно96 в противоестественные и природные – в сверхприродные. Причиной такого взаимного превращения и перерождения материальных помыслов в демонические и происходящих от прилога – в вещественные служат97 помыслы же [сами по себе]. Так же [как] Божественные помыслы производят естественные, эти – сверхъестественные. Словом, каждое [мысленное движение] изменяется в то, что ему сродно, по четырём его производящим причинам98.

70. Отметь, что предшествуют помыслам их причины; помыслы [предходят] мечтаниям, мечтания – страстям, страсти – демонам. [Данные явления], соединяясь одно с другим, составляют как бы своеобразную99 цепь, или порядок, у не знающих порядка духов. Само по себе – независимо от бесов – ничего не возникает100. Ни воображение не творит образов без тайной бесовской силы, ни страсть не действует, потому что сатана хотя и низвержен [с неба] сокрушённый, но, превозносясь над нами, весьма силён благодаря нашей беспечности.

71. [Демоны] наполняют образами ум или, лучше, сами принимают вид сообразно [духовному устроению] нас самих. Они приражаются в зависимости от наклонности души к преобладающей и действующей в ней страсти. Страстный навык демоны и употребляют в качестве условия к размножению в нас образов. Они во сне и в бодрственном состоянии показывают нам относящееся к богатой и многообразной фантазии. Демоны плотской страсти иногда преображаются в свиней, иногда – в ослов, иногда – в женонеистовых и огневидных коней, иногда в крайне распущенных евреев. [Бесы] гнева превращаются иногда в язычников, иногда во львов; [демоны] робости – в измаильтян; [бесы] непостоянства – в идумеян; [бесы] невоздержания и пьянства – в сарацин; [демоны] своекорыстия – иногда в волков, иногда в пантер; [бесы] хитрости – иногда в змей, иногда в ехидн, иногда же преобразуются в лисиц; [бесы] бесстыдства – в собак; [бесы] лености – в кошек. Случается, что [демоны] блуда иногда [принимают образы] змей, иногда – ворон и грачей. Так как птицы душевны101, то в них превращаются преимущественно воздушные бесы. В силу тричастности102 души воображение имеет причину изменять образы духов тройственно. Соответственно волевой, раздражительной103 и мысленной силам души воображение представляет демонов трояко – в виде птиц, зверей и скотов. Против трёх [душевных сил] всегда и вооружаются три главных вождя страстности, и, какой страстью определяется104 душа, в виде той по сродству своему с нею они, являясь, наступают на нас.

72. Демоны сладострастия часто приступают как огнь и горящие угли, так как сластолюбивые духи воспламеняют похотливые желания и, внеся путаницу в мышление, омрачают душу. Собственно страстное наслаждение и есть причина разжжения, смущения и омрачения.

73. Ночь страстей есть тьма неведения, или ещё: ночь есть рождающая страсти область, в которой царствует князь тьмы и в которой духи [злобы] – эти в иносказательном смысле звери полевые, небесные птицы и земные гады, – рыкая, ищут жадно схватить нас себе в пищу.

74. Во время действия страстей одни помыслы предшествуют, а другие следуют за ними. Помыслы предшествуют мечтаниям, за мечтаниями же следуют страсти. Страсти идут впереди бесов, а демоны шествуют за страстями.

75. Начало и причина страстей – злоупотребление. [Причина] злоупотребления – склонность, склонности – перевес105 какого-нибудь волевого побуждения106. Испытание желания есть прилог, прилога же – демоны, которым Промыслом предоставляется показывать, каков наш произвол.

76. Смертоносный яд греховного жала есть страстный навык души, потому что незыблем и неизменен характер того, кто добровольно поработил себя страстям.

77. Страсти именуются разнообразно. Они расчленяются на душевные и телесные; телесные подразделяются на скорбные и греховные; скорбные ещё распадаются на болезненные и воспитывающие. Также душевные страсти разделяются на раздражительные, волевые и мысленные. Мысленные дробятся на рассудочные и свойственные воображению. Одни из этих страстей возникают вследствие злоупотребления воли, иные вынуждены необходимостью. Это так называемые непредосудительные107 страсти, которые названы у отцов сопроводителями108 и природными свойствами.

78. Иные – страсти телесные, и иные – душевные. Одни – желательные, другие – раздражительные109; иные – страсти мыслительной силы, и иные – ума и рассудка. Они взаимно связываются и содействуют друг другу: телесные – волевым, душевные – раздражительным110 и опять страсти мыслящей силы – умственным, умственные – рассудочным и страстям памяти.

79. Страсти раздражительной силы таковы: гнев, досада, крикливость111, вспыльчивость, дерзость, надменность, тщеславие и прочие. К страстям воли относятся: любостяжание, распутство, невоздержание, ненасытность, сластолюбие, сребролюбие и самолюбие – тягостнейшие более, чем все страсти. Плотские страсти [таковы]: блуд, прелюбодеяние, нечистота, распущенность112, несправедливость, чревоугодие, беспечность, рассеянность, любомирие, любожизние и другие. Страсти, принадлежащие к мысленной области, [следующие]: неверие, хула, хитрость, коварство, любопытство, двоедушие, злословие, клевета, осуждение, унижение, кощунство, лицемерие, ложь, сквернословие, пустословие, лесть, иронизирование, тщеславие, человекоугодничество, превозношение, клятвопреступление, празднословие и прочие. Страсти ума: самомнение, высокомерие, самовосхваление, любовь к спору, негодование, самодовольство, противоречие, непослушание, мечтательность, склонность к вымыслам и хвастовству113, славолюбие, гордость – первое и последнее из всех зол. Страсти же рассудка таковы: блуждание, легкомыслие, раболепство, омрачение, ослепление, отступления, прилоги, согласие, склонения, превращения, отвержения и подобные им. Одним словом, всё противоестественное зло сорастворилось с тремя душевными силами, равно как в них же естественно соприсутствует и всё доброе.

80. О, с каким изумлением взывает к Богу Давид, говоря: Дивно для меня ведение Твоё, высоко, не могу постигнуть его (Пс.138:6). Оно – непререкаемое и непостижимое – выше моего слабого разума и моих сил. Как непостижимо, далее, в образовании своего состава самое тело114, имеющее в каждом виде своём троичное и единое устроение, украшенное седмиричным и двойственным числами, арифметически означающими время и природу, что, в свою очередь, согласно действующим законам природы, показывает славу Божию в телесном носителе Троичного великолепия.

81. Для движущихся членов законы природы являются своего рода связями. Различия их называет даже слово наше, потому что они представляют многочисленные выражения [наших] собственных свойств115. Или ещё: природный закон есть сила деятельности каждого вида и члена. Как Бог [оживотворяет] все творения, так душа приводит в действие члены тела и движет каждый из них к свойственной ему деятельности. Здесь следует спросить, почему богоносные мужи116 иногда называют гнев и страстное желание плотскими силами, иногда – душевными. Мы утверждаем [в ответе], что слова святых не имеют никакого разногласия117 для тех, которые их отчётливо понимают. В обоих случаях [святые] раскрывают истину и, где следуют, весьма мудро изменяют наименования страстей [души и тела] благодаря их таинственному двойственному бытию в форме сосуществования118, тем более что душа бывает совершенной ещё здесь, а тело, возрастая под условием питания, [явно] несовершенно. Душа, созданная разумной и мыслящей, сама по себе от начала своего сотворения имеет силу определённого желания и силу раздражительную119, возбуждающую мужественную ревность. Но безрассудная раздражительность и безумное влечение не созданы с нею, равно как и первоначально они не были в плоти. [Плоть] сотворена нетленной, без той влажности, из-за которой возникли плотское желание и зверская ярость. Вслед за преслушанием, когда [человек] подпал тлению и плотской грубости120 бессловесных животных, тогда по необходимости в нём зародились раздражительность и плотская страсть. И, всякий раз как плоть господствует в человеке, так он по ярости и плотскому влечению противодействует желаниям души. Когда же это смертное покорится разумному, тогда [спасающийся] поспешает в делании добра за желанием души. [Ныне] вследствие смешения и соединения с душой прившедших плотских свойств человек стал подобен вьючным животным и, подчинив себя закону греха, в силу естественной необходимости превратился из разумного в глупого и из человека в зверя.

82. Мыслящею душа121 была сотворена чрез дуновение и благодаря вдыханию в неё разумной жизни. Вместе с нею Бог создал не ярость и животное плотское желание, а одну деятельную силу стремления и ревностную стойкость желания. Так же, создав тело, [Господь] не вложил в него от начала раздражительности и неразумной плотской похоти. Впоследствии же по причине преслушания оно восприняло смертность, тление и черты зверей, которым и уподобилось. Богословы говорят, что тело создано нетленным, каковым и воскреснет, хотя теперь оно и тленно. Равным образом и душа сотворена бесстрастной. Но оба – тело и душа – растлились и сорастворились по естественному закону объединения и влияния друг на друга, причём [душа] предала себя страстям и особенно демонам, [тело же] уподобилось бессловесным скотам свойствами своего состояния и подчинением тлению. Действуя в одном направлении, силы души и тела122 образовали одного скота, бессмысленного и неразумного, с яростью и плотским влечением. Так, по Писанию, присоединился человек к скотам и во всех отношениях уподобился им123 (Пс.48:13).

83. Как Бог есть причина и источник всякого добра, так начало и основание добродетелей есть доброе намерение или желание прекрасного. Начало добра – вера, в особенности Христос – Камень веры, Которого мы имеем началом и основой всех добродетелей, на Котором утверждаемся и зиждем всё доброе. Он есть краеугольный Камень, связующий нас с Собою, и многоценная Жемчужина. Отыскивая её, монах, вступающий в глубину безмолвия, послушанием заповедям как бы продаёт все собственные влечения, чтобы ещё на земле124 приобрести [эту Жемчужину]125.

84. Добродетели удерживают взаимное равенство в том, что все сводятся к одному, [имеют] один предел и восполняют лик [одной] добродетели. Но существуют добродетели и [частичные], и одни других превосходят126 постольку, поскольку127 обнимают и сосредоточивают в себе добродетели или весьма многие, или даже все, каковы Божественная любовь, смирение и Божественное терпение. О терпении128 Господь говорит так: Терпением вашим спасайте души ваши (Лк.21:19). Он не сказал: «[Спасайте] вашим постом, вашим бодрствованием». Терпением же я называю то [состояние], которое сообразно с волей Божией и есть царица добродетелей, основание доблестных подвигов129, мир в войнах, тишина в буре и непоколебимая твердыня для обладающих им. Приобрётшему его во Христе Иисусе не могут повредить ни оружие, ни копья, ни наступающие войска, ни само бесовское полчище, ни мрачная фаланга противников.

85. Добродетели хотя возрождаются друг от друга, но своё [коренное] происхождение, исключая Божественные [добродетели], все они имеют от трёх сил души. Начало и причина четырёх родовых между естественными и Божественных добродетелей, от которых и которыми образуются все остальные, то есть [причина] благоразумия, мужества, целомудрия и правды, есть Божественная и богословская мудрость, действующая по возбуждению Духа130 и четверояко отображаемая в уме. Она проявляет131 добродетели не все вместе, а каждую отдельно и в своё время сообразно желанию: одну – как свет, другую – как проницательную силу и не иссякающее вдохновение, третью – как освятительную и очищающую силу и последнюю – как веселящую и освежающую от зноя страстей росу чистоты. Мудрость даёт, как упомянуто выше, ощутить проявление своё всякому по зрелости [его души в добре] и совершенному [показывает] совершенное действие.

86. Опыты в добродетелях ещё не сообщают душе совершенной [нравственной] непоколебимости с помощью только личного рвения, если посредством благодати [добродетели] не перейдут в существенное внутреннее расположение. Каждая добродетель имеет своеобразное дарование и своё действие, при которых оно даже не желающих быть её соучастниками может влечь к себе навыком и природой добра и, когда будет нам дана, с тех пор сохраняется твёрдо и неизменно. Для совершения [добродетелей]132 люди имеют в собственных членах благодать Духа, как живую душу. Без неё всё собрание добродетелей становится мёртвым. И те, кто представляются имеющими [добродетели] в совершенстве и осуществляющими их, [имеют часто] одну только тень и призрак прекрасного, а не изображение истины.

87. Основных добродетелей четыре: мужество, благоразумие, целомудрие и правда. По мере излишества или недостатка в них к ним близки восемь [душевных качеств], у нас называемых и считаемых пороками, а в мире – добродетелями. За мужеством обычно следуют наглость и боязливость, за благоразумием – коварство и невежество, за целомудрием – распущенность и окаменение, за правдой – корыстолюбие и неправда или обида. В середине их стоят не только основные и естественные добродетели, возвышающиеся над излишеством и недостатком, но и деятельные. Одни из добродетелей по правоте рассуждения выражаются в [добром] произволе133, другим сопутствуют извращение [добра] и самомнение. О том, что среднее положение занимают134 настоящие добродетели, свидетельствует притча, гласящая так: «Пусть будут исправлены все благие пути» (см.: Притч.2:9). Итак, все добродетели объединяются в трёх силах души, в которых рождаются и упрочиваются, имея основанием своего здания четыре родовые добродетели, наиболее же – Христа. Притом естественные добродетели очищаются деятельными, а божественные и сверхъестественные [добродетели] преподаются благоволением Духа.

88. Из добродетелей одни суть деятельные, другие – Божественные, иные естественные и духовные. Деятельные [представляют результат] свободного избрания, естественные – внутреннего склада, Божественные – благодати.

89. Как происхождение добродетелей имеет место в нашей душе, так и [источник] страстей. Но первые естественно рождаются в ней, вторые же – вопреки природе. Причину порождения добра и зла душа находит в склонении желания, которое – как острие для начертания линии или стре́лка на коромысле весов – в какую сторону преклонится, то влияние и принимает и в том [направлении] действует. Воля подлежит двоякому действию, потому что в себе самой содержит то и другое, [именно]: добро по рождению, а зло по свободной склонности воли.

90. Писание называет добродетели отроковицами (см.: Песн.1:2) в силу их тесной связи с душой, почему они созерцаются с нею как один дух и тело. Символом любви служит вид135 отроковицы, а свидетельством целомудрия и чистоты этих священных дев – их одежда. Божественной благодати обычно [свойственно] творить и безошибочно преобразовывать разновидности добродетели у сильных [духом] применительно к их качествам и свойствам.

91. Существует восемь начальствующих страстей: три великие: чревоугодие, сребролюбие и тщеславие – и пять следующих за ними: блуд, гнев, печаль, леность и гордость. Так же и из добродетелей, противоположных [страстям], три главные: нищета, воздержание и смирение, а с ними и за ними следуют [остальные]: чистота, кротость, радость, мужество, самоуничижение и весь ряд добродетелей. Изучить и осознать силу, действие и благоухание каждой добродетели и [зловоние] страсти возможно не всякому желающему, но только действующему, трудящемуся словом и делом и получившему от Святого Духа дар ве́дения и рассуждения.

92. Добродетели то действуют, то [нами] приводятся в действие. Они действуют, поселяясь у нас в надлежащий момент, когда, как и сколько хотят. Мы проявляем их по свободному желанию, нравственному складу и привычке. Но они существенны в себе, а мы нравственно сформировываемся при них приблизительно136, так как образ всех наших [добрых] действий есть отпечаток первообразного. Духовное прежде будущего бессмертного наслаждения существенно усвояется немногими137. И здесь, собственно, мы принимаем на себя и совершаем труды и подвиги138, а не [владеем] самими добродетелями.

93. Тот, по Павлу, священнодействует благовествование (см.: Рим.15:16), кто, состоя его участником, может деятельно сообщить Христово просвещение и другим. Подобно некоторому семени, разбрасывает он Божественное слово на душевных нивах своих слушателей. Слово ваше, говорится, да будет всегда с благодатью, приправлено солью Божественной благости (Кол.4:6), дабы оно доставляло благодать слушающим с верою (Еф.4:29). Назвав учителей земледельцами, а обучаемых обрабатываемым полем, [апостол] весьма мудро изображает тех пахарями и сеятелями Божественного слова, а этих – удобренной, плодоносной и богатой землёй добродетелей, потому что истинное священнодействие есть не только выполнение Божественных дел, но и [личное] участие и преподавание благ.

94. Устно произносимое к научению других слово бывает различно и не одинаково истекает из четырёх источников139, а многими способами. Иное слово [исходит] от учения, иное – от чтения, другое – от деятельности и иное – от благодати. Но, как вода, однородная по природе, претворяется в присущее ей свойство применительно к различию лежащей под ней земной почвы140 и изменяется, как это познаётся и на вкус, то в горькую или сладкую, то в солёную или кислую, так и произносимое слово, изменяясь сообразно нравственному строю всякого, узнаётся в действии и чрез него приносит пользу.

95. Слово дано всякому разумному существу в наслаждение, и от слова, как от некоторой разнообразной пищи, воспринимающая душа [всегда] чувствует неодинаковую сладость. Научное слово есть для неё как бы воспитатель, нравственно образующий её. Слово от чтения как бы наполняет её водой успокоения, слово от деятельности насыщает её, подобно богатому травой пастбищу; слово благодати веселит, как чаша, переполненная [вином] (см.: Пс.22:5). Неописуемая благодатная радость от слова благодати просветляет [душу], как елей, от которого блистает лицо (Пс.103:15).

96. [Названными состояниями] душа не только в себе подлинно владеет как бы жизнью, но, когда и от других слышит о том в учении, чувствует их же, если только обоими [учащим и слушателем] управляют вера и любовь, то есть если один слушает с верой, а другой просвещает с любовью, преподавая слова141 о добродетелях без гордости и тщеславия. Тогда слово от учения принимается душой как воспитатель; [слово] от чтения – как питатель, слово от деятельности – как искуснейший142 украситель [наружности] невесты и просвещающее слово Святого Духа – как слово обручающегося радостного жениха, так как всякая исходящая из уст Божиих речь представляет или слова, произносимые устами святых при содействии Духа, или следствие того сладостнейшего вдохновения от Святого Духа, которым питаются не все, но только достойные. Хотя все разумные наслаждаются словом, но очень немногие действительно веселятся здесь под влиянием [слов] Духа. Большинство143 [людей] знают и памятью усвояют одни образы духовных слов, истинного же хлеба будущей жизни, состоящего в ощущении Бога Слова, не вкусили. Там [за гробом] только один этот [хлеб] в достаточной мере предлагается всем достойным ко многообразному услаждению и никогда не истощается, не растрачивается и не оскудевает.

97. Без духовного чувства невозможно осязательно ощутить144 Божественной сладости. Как притупивший [телесные] чувства делает их невосприимчивыми к чувственным явлениям и не видит, не слышит, не обоняет, будучи расслабленным или, лучше, полумёртвым, так и умертвивший природные душевные силы страстями делает их нечувствительными к воздействию на них [свыше] и [неспособными] к участию в тайнах Духа. Духовно не видящий, не слышащий и не ощущающий – мёртв. В нём не живёт Христос, и сам он движется к действиям не Христовым.

98. Сравнительно с душевными силами, особенно когда они здоровы, чувства имеют равное и такое же, чтобы не сказать тождественное, отправление. Благодаря тем и эти живут и действуют. Их обоих соединяет живительный145 Дух. С другой стороны, человек совершенно приходит в изнеможение, когда заражается коренной146 болезнью страстей и непрерывно лежит в больнице нерадения. Чувства определённо147 созерцают чувственное, [душевные] силы – мысленное, в особенности при отсутствии в них148 сатанинской борьбы, противодействующей закону ума и духа. Когда же Духом они сведутся в единство, ставши одновидными149, тогда непосредственно и существенно опознают вещи Божественные и человеческие такими, каковы они по природе, отчётливо прозревают в них смысл и, насколько возможно, чисто созерцают единственную причину всего – Троицу.

99. Прежде всего безмолвствующий основанием для построения на нем безмолвно своих действий должен иметь пять следующих добродетелей: молчание, воздержание, бодрствование, смирение и терпение. Богоугодных же занятий три: псалмопение, молитву и чтение, а если болен, то и рукоделие. Названные добродетели не только обнимают все [прочие], но и входят в состав одна другой. [Безмолвнику] с утра следует пребывать в воспоминании о Боге, в молитве и безмолвии сердца и первый час терпеливо молиться; затем второй [час] – читать, трений – петь, четвёртый – молиться, пятый – читать, шестой – петь, седьмой – молиться, восьмой – читать, девятый – петь, за десятым подкрепиться пищей, за одиннадцатым – отдыхать, если сказывается нужда, а в двенадцатый [час] петь вечерню. Так добродетельно проходя дневной путь, угождает он Богу.

100. Подобно пчеле, надлежит полезнейшее собирать со всех добродетелей. Так, взимая с них помалу, [можно] образовать [в душе] огромное собрание добродетельных проявлений, из которых к душевной радости вырабатывается мёд премудрости.

101. Если желаешь, послушай, как легче перейти промежуток ночного времени. Ночное бодрствование имеет три порядка: для новоначальных, средних и совершенных. Первый [устав] назначает150 половину ночи спать и половину бодрствовать, с вечера ли до полуночи или с полуночи до утра. Второй [устав] предписывает151 с вечера один или два часа бодрствовать, затем четыре часа спать и пробуждаться к утрене, а петь и молится до утра часов шесть. Первый час [дня] следует петь и сидеть, безмолвствуя, как [выше] сказано. Далее надобно соблюдать порядок указанных занятий по часам152 или постоянно хранить непрерывную молитву, привычка к которой упорядочивает человеческую жизнь. Наконец, третий [устав] заключается во всенощном стоянии [на молитве] и в бодрствовании.

102. Теперь скажем и о пище. Около фунта хлеба достаточно всякому вступившему в подвиг безмолвия. Нерастворённого вина [можно] пить по две чаши, воды – по три, а из съестных припасов, какие найдутся, [позволительно] употреблять не столько, сколько прихотливо требует природа, но пользоваться [нужно] с самоограничением153 лишь предоставляемым Промыслом. Наилучшее и сокращённейшее правило, руководящее желающих жить должным образом, состоит в совершении из подвигов добродетелей трёх – я разумею пост, бодрствование и молитву, – которыми упрочивается надежнейший фундамент всех добродетелей.

103. Прежде всего безмолвие требует веры, терпения, крепости и силы, любви от всего сердца и надежды. Верующий если по обычной ли беспечности или по иной какой-нибудь причине не найдёт здесь искомого, то при кончине154 не может не убедиться вполне в плоде веры и подвига и не увидеть свободы чрез Христа Иисуса, Который есть Искупление и Спасение душ наших, Богочеловек Слово. А неверующий во всех отношениях155 осудится при кончине. Впрочем, он, по слову Господа, уже осуждён (см.: Мк.16:16), так как156 порабощённый удовольствиям и ищущий славы от людей, а не от Бога может ли веровать? (см.: Ин.5:44). Таковой хотя на словах и кажется верным157, но, не замечая того, сам обманывает себя и услышит [некогда] слова: «Так как не принял Меня в своё сердце, но отверг Меня за хребет свой, то и Я отвращусь от тебя». Итак, верному надлежит иметь светлую надежду158 и веровать Божией истине, свидетельствуемой во всех Писаниях, исповедуя свою немощь, чтобы [иначе] не навлечь на себя удвоенное неумолимое осуждение.

104. Ничто столько не способствует сокрушению сердца и смирению души, как разумное уединение и совершенное159 молчание. И не иное что основным образом160 разрушает строй безмолвия и удаляет от него Божественную [охранительную] силу, как следующие страсти: дерзость, чревоугодие, многословие, развлекающая забота161, гордость и госпожа страстей – самомнение. Кто охотно привыкает к ним, тот с их ростом, омрачаясь всё более и более, становится [в конце концов] крайне бесчувственным. И если [такой человек] снова освободится [от страстей]162 и положит начало [спасению] с верою и ревностью, то он получит вновь искомое, особенно если будет искать его смиренно. Воцарение же в нём163 по беспечности хотя бы одной из названных страстей ополчает на него весь сонм зол во главе с гибельным неверием и опустошает его душу, становящуюся от демонских смущений и шума как бы вторым164 городом Вавилоном, так что последнее для него хуже первого (см.: Мф.12:45). Он делается тогда страстным врагом и обвинителем безмолвствующих, всегда изощряя165 против них свой язык, как бритву и обоюдоострый меч.

105. Воды страстей, которыми наполняется мутное и смятенное море безмолвия, можно переплыть не иначе, как на лёгком и быстроходном корабле безусловной нестяжательности и воздержания. От невоздержания и любви к вещественному потоки страстей, наводнив землю сердца и нанося на неё гниль и грязь помыслов, производят в уме замешательство, в мыслях – омрачение, в теле – отягощение, а душу и сердце делают нерадивыми, потемнёнными и оцепенелыми и лишают их свойственного им по природе настроения и чувства.

106. Ничто так не способствует расслаблению, беспечности и безумию души ревностных подвижников, как именно кормилица страстей – самолюбие. Когда оно предпочитает подвигам в добродетели телесный покой и считает разум заботливым, если он не побуждает добровольно измождать [тело] трудами при исполнении заповедей166, связанными с малым и лёгким по́том, тогда оно [самолюбие] обычно делает душу вялой к прохождению пути безмолвия и производит в её деятельности сильное и непреодолимое расслабление.

107. Наилучшим и первейшим врачом для изнемогших [в соблюдении] заповедей и твёрдо167 решивших извергнуть168 непроницаемую мглу является нерассуждающее послушание во всём с верою. Оно есть живительное и многосоставное целебное средство для пьющих его и нож, зараз очищающий рубцы ран. Всему другому предпочитающий действие этим [ножом] с верою и простотой одним ударом отсёк все страсти. Он не только достиг безмолвия, но послушанием уже и осуществил его, найдя Христа, сделавшись и называясь его подражателем и рабом.

108. Без устроения жизни и деятельности в сокрушении духа невозможно снести зной безмолвия. Плачущий и размышляющий о предсмертных и посмертных ужасах, прежде чем они сами по себе наступят, будет иметь смирение и терпение – эти два основания безмолвия. Без означенных [основ] проводящий безмолвную жизнь всегда имеет сверстницей своей беспечности самомнение. А от них множатся греховные развлечения и порабощения и ввергают нас в расслабление. Отсюда невоздержание – дочь беспечности – делает тело вялым и бессильным, а ум омрачённым и огрубевшим. Тогда и Иисус скрывается от толпы помыслов и рассуждений, присутствующей в области ума.

109. Опытно169 изведать муку совести теперь или в будущем веке невозможно170. Это [испытание] касается преимущественно одних тех, которые здесь и там терпят недостаток в любви и славе171. Как некоторый свирепый палач, разнообразно карающий лиц, подлежащих ответственности, [совесть] как бы заносит172 всегда над деспотически обнажёнными [жертвами] острый173 меч, то есть обличение и негодование. Совесть называется также ревностью по присущему ей [обычаю] воздействовать174 на врагов, на природу тела и на душу. А иными [она именуется] природной горячностью, которую повелевается нам изощрять против врагов, как острый меч. И если [совесть] покорит победоносно175 [нашу] двойственность единству, то целью её ревности176 бывает тогда восхождение к Богу. Но если сама душа подчиняется двум – я разумею грех и плоть, – тогда её концом назначается там [в вечности] безжалостное мучение за то, что она довела себя до полного порабощения врагам. Душа, совершающая здесь постыдное, губит своё добродетельное состояние, отлучается и отчуждается от Бога.

110. Из всех страстей две крайне суровы и тяжки – это блуд и уныние, которые, господствуя над несчастной душой, обессиливают её. Они имеют между собой взаимное общение и тесную связь и потому несокрушимы, непреодолимы и совершенно непобедимы. Первая [блудная страсть] успешно возрастает в области желаний177, но содержит материал для обоих нераздельных по природе [частей нашего существа] – я говорю о душе и теле, – разливая всю свою сладость по всем [телесным] членам. Вторая [страсть уныния], одерживая верх над владычественным умом, обвивает178 собою всю душу и тело, как плющом179, делая180 природу нашу вялой, расслабленной и как бы разбитой параличом. Хотя [эти две страсти] окончательно не подавляются прежде блаженного бесстрастия, но [временно] удаляются вслед за тем, как душа, приняв в молитве силу Святого Духа, сообщающую ей отраду, крепость и глубокий сердечный мир, наслаждается безмолвием. [Блудная страсть]181 есть начало, госпожа, царица и всеобъемлющее наслаждение из наслаждений. Её спутница – леность, возводящая полководцев фараона на непобедимую колесницу. Через них, [то есть чрез блуд и уныние], побуждения к страстям проникли в жизнь нас, жалких.

111. Начало умной молитвы есть действие, или очистительная сила, Святого Духа и таинственное священнодействие ума, подобно тому как начало безмолвия есть удаление182 [от обычных забот], середина – просветительная сила и созерцание, а конец – экстаз и восхищение ума к Богу.

112. Духовное святилище есть разумное183 действие ума, таинственно священнодействующего на душевном жертвеннике в знак обручения Богу и приобщающегося Агнца прежде будущего непостижимого наслаждения. Принимать же в пищу Агнца Божия на мысленном жертвеннике души не значит только постигать [Его] и находиться с Ним в общении, но и быть как бы самому Агнцем по принятии в будущем Его образа. Здесь только слова, там же мы надеемся получить самые предметы таинств.

Протоіерей Владиславъ Софійчꙋкъ, 2016

113. Молитва у новоначальных есть как бы огонь радости, излучаемый сердцем, а у совершенных – как благодатный свет, действующий [в душе]. Или ещё: молитва есть проповедь апостолов, действие веры, лучше же – вера непосредственная, непоколебимость надеющихся, проявляемая любовь, ангельское движение, сила бесплотных, дело и веселие их, Евангелие Божие, извещение сердца, надежда спасения, знак освящения, символ святости, познание Бога, откровение крещения, очищение купели184, обручение Святого Духа, радость Иисусова, веселие души, милосердие Божие, знамение примирения, печать Христова, луч разумного солнца, утренняя звезда сердец, утверждение христианства, выявление Божия примирения, благодать Божия, премудрость Божия или, лучше, начало премудрости в себе, Божие явление, занятие монахов, образ жизни безмолвников, причина безмолвия, признак ангельского строя жизни. И, что говорить много, молитва есть Бог, производящий всё во всех, потому что одно действие Отца, Сына и Святого Духа, совершающего185 всё во Христе Иисусе.

114. Если бы Моисей не получил от Бога жезла силы, то не стал бы богом фараону и ни его, ни Египет не поразил бы. И ум, если не будет иметь в руке мощи молитвы, то не сможет сломить греха и противных себе сил.

115. Говорящие или что-нибудь выполняющие без смирения подобны строящим дом зимою или без цемента. Опытом и разумом найти и постичь смирение есть [счастье] очень немногих. Распространяющиеся о нём словесно похожи на измеряющих бездну. Мы же, слепые, отрочески догадывающиеся об этом великом свете, скажем немногое. Настоящее смирение не имеет смирёной речи, ни смиренного вида, не понуждает мыслить смиренное, ни, смиряясь, упрекать себя. Хотя [все] эти признаки и образы смирения [суть] как бы разновидности его, но само смирение есть благодать и дар свыше. Существуют, как говорят отцы, два смирения: а) считать себя низшим всех и б) приписывать свои добрые дела Богу. Первое – начало, второе же – конец [смирения]. Ищущим его следует сознавать и иметь в уме три таких [предмета размышления]: 1) что они грешнее всех людей, 2) отвратительнее всего творения, как противоречащие своей природе, и 3) несчастнее бесов, как демонские рабы. [Смиряющийся] так должен говорить: «Точно ли я знаю грехи людей, каковы они и сколько их? Превосходят ли они или равняются моим грехам? Вследствие незнания будем, душа, считать себя ниже всех людей, как землю и прах под их ногами186. И как мне не считать себя гнуснейшим всех тварей, когда они соответствуют своей природе, с какою рождены, я же по неизмеримым беззакониям уклонился от природы? Подлинно звери и скоты чище меня, грешника. Потому я, низвергающий себя до ада и лежащий [в нем] прежде смерти, ниже всех. Да и кто не знает и не чувствует, что грешник низменнее даже бесов, как их раб, послушник и наследник с ними тьмы ещё здесь?! В самом деле, он, несчастный, ожесточённее бесов и, управляемый ими, пострадает чрез это, наследовавши с ними бездну. Обитающий прежде смерти в земле, аде и бездне! Как ты осмеливаешься именовать себя праведным, обратив себя злыми делами в грешного, нечестивого и в беса? Горе прельщению и заблуждению твоему, бесноватый, пёс грязный, посылаемый за это в огонь и тьму!»

116. Премудрость, подаваемая Духом, согласно богословам, есть сила умной, чистой, ангельской молитвы, признаком которой служит ум, на молитве не усматривающий никакого образа и не видящий чувственным оком ни себя, [то есть наружность], ни чего-либо иного, но часто отвлекаемый и от чувств [действующим] в нём светом, потому что тогда ум становится невещественным, световидным и невыразимо соединённым с Богом в один дух.

117. Есть семь взаимно входящих и друг от друга порождающихся, но различных способов, ведущих и руководствующих к ниспосылаемому Богом смирению: молчание, смиренномудрие, смиреннословие, смиренная одежда, самоунижение, сокрушение духа и отнесение себя [всюду] к последним. Разумное молчание рождает смиренномудрие. От смиренномудрия проистекают187 три вида смирения: смиренное словопроизношение, смирение и нищета в одежде и постоянное самоукорение. Эти три образа [смирения] дают начало188 сокрушению, производимому попущением испытаний и называемому промыслительным наказанием и смирением посредством189 демонов. Сокрушение [самым] делом легко поставляет душу [в её чувстве] ниже всех и последней из всех, как раболепствующую всем. Два этих вида приносят совершенное и богодарованное смирение, называемое силой и совершенством всех добродетелей. Оно своё исправление приписывает Богу. Итак, первый из всех [образов смирения] – молчание, от которого рождается смиренномудрие. Это производит190 три вида смирения; три образуют один191 – сокрушение. Сокрушение рождает седьмой вид, или подчинённый всем образ первого смирения, которое называют промыслительным. Промыслительное же смирение приносит [в душу] ниспосылаемое Богом совершенное, истинное, необразное смирение. Первое, [то есть промыслительное смирение], возникает при таких условиях. Если человек, предоставленный самому себе, [нравственно] побеждён, порабощён и испытывает над собой господство всякой страсти и помысла, то, не встречая помощи ни от дел, ни от Бога и совершенно ни от кого и почти192 впадая в отчаяние, не может, угнетаемый отовсюду, не сокрушиться. Он считает себя низшим всех и последним рабом193, худшим самих демонов, как побеждаемый ими и подпавший их тиранству. Это и есть промыслительное смирение. После него194 Богом подаётся свыше второе – высшее – смирение, которое представляет собой Божественную силу, действующую во всём и производящую всё. Благодаря ей человек, всегда видя себя орудием Божественной силы, совершает с её помощью удивительные Божии дела.

118. Так как теперь царствует у нас тираническое преобладание страстей вследствие множества искушений, то в нашем роде невозможно найти созерцания существенного195 духовного света, немечтательного ума и нерассеянного, истинного действия молитвы, текущей всегда из глубины сердца, воскресения и устремления к небу души, её Божественного изумления и полного восхищения, всецелого духовного выступления из этих чувств мышления, отвлечения от своих сил ума, ангельского духовного движения по Божию мановению, устремлённого к беспредельному и непостижимому. Обычно ум более мечтает не о маловажных предметах, а о [значительном] преждевременно. Так он, уничтожая полученное им от Бога малое196 доброе устроение, бывает совершенно мёртв. Потому следует с тщательным рассуждением искать и временного не преждевременно, не отвращаться от находящегося в руках, мечтая об ином. Уму по природе нетрудно строить о вышесказанном мечтательные представления и воображать197 из них то, что ещё не достигнуто. В силу этого рождается немалое опасение за то, чтобы такой не лишился данного ему духовного сокровища и, обольщённый, не потерял ум, превратившись198 из безмолвника в праздного мечтателя.

119. Благодать есть не вера только, но и действенная199 молитва. Она [благодать], производимая200 духом посредством любви, явно показывает истинную веру, имеющую жизнь Иисусову. Не видящий веры, действующей в себе, приобрёл веру противоположную – мёртвую и безжизненную. Пусть даже и верующим не называется тот, который верует только бездоказательным словом, а не имеет веры в духе и исполнении заповедей. Итак, надлежит обнаруживать веру успехами в [добрых] делах или иметь её сияющей и действующей во свете, как говорит апостол божественный: Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих (Иак.2:18), оттеняя здесь то, что благодатная вера открывается делами по заповедям, как и заповеди исполняются и сияют верою в благодати. Вера есть корень заповедей или, лучше, источник, напояющий их к возрастанию. Она раздваивается201 на исповедание и благодать, оставаясь по природе неделимой.

120. Малая и вместе великая и кратчайшая послушническая лествица обладает202 пятью ступенями, возводящими к совершенству: первая [ступень] – отречение [от мира], вторая – подчинение [уставам монастырским], третья – послушание [в жизни], четвёртая – смирение, пятая – любовь, которая есть Бог. Отречение от ада воздвигает [нравственно] лежащего и порабощённого высвобождает [из-под власти] материи. Подчинение находит Христа и Ему служит, как Он сказал: Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет (Ин.12:26). Где же Христос? [На небесах] восседает по правую сторону Отца. Там надобно быть и служащему, где Тот, Кому он служит. [Это да помнит] ставящий ногу [на 1-ю ступень] к восхождению. Иногда, [впрочем], человек прежде восшествия этими способами идёт уже за Христом и совершенствуется. Послушание, действуя всецело по заповедям, строит лествицу из различных добродетелей и их полагает в душе, как ступени. Снимая с этой [лествицы] послушного203, возвышающее смирение несёт его вверх – к небу, передаёт царице добродетелей – любви и, приводя ко Христу, представляет Ему. Так легко восходит к небу истинный послушник по короткой лествице.

121. К царским чертогам на небе204 нет иного кратчайшего пути малою лествицей добродетелей, кроме [пути] уничтожения пяти противоположных послушанию страстей, именно: преслушания, противоречия, самоугождения, самооправдания и гибельного самомнения. Они суть члены и части непокорного демона, который, поглощая своих незаконнорождённых детей205 из послушников, отсылает их в бездну к змию. Непослушание – уста ада, противоречие – острый, как меч, его язык, самоугождение – его отточенные зубы, самооправдание – его гортань, отсылающее к аду самомнение – дыхание206 его всеядного чрева. Но, кто первое побеждает послушанием, тот и остальное отсекает одним ударом и одной степенью [добродетелей] быстро возвышается к небесам. Подлинно неописуемое и непостижимое чудо! И его совершил наш человеколюбивый Господь. [Отныне] можно немедленно восходить на небеса путём одной добродетели или, лучше, заповеди, подобно тому как одним преслушанием мы ниспали и низвергаемся во ад.

122. Как бы особым двойственным миром является человек и именуется, по божественному апостолу, новым. Кто, говорится, во Христе, тот новая тварь (2Кор.5:17). Небом, землёй и всем называется и бывает человек по добродетели. Для него, как замечает Богослов, всё говорится и совершается всякая тайна. Притом так как, по апостольскому слову, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, тьмы этого века и против поднебесных духов злобы воздушного князя (Еф.6:12), то, согласно этому, и в природе наших душевных сил, как в ином великом мире, должны быть наши тайные противники. И действительно, против трёх [сил души] три князя [злобы] совершают нападки, противостоя подвижникам. Кто [из них] в чём делает успехи и над чем трудится, в том и испытывает борьбу. Змий, князь бездны, предпринимает военное выступление против внимательно относящихся к сердцу, как имеющий [основание] своей силы на страстных чреслах (см.: Иов.40:11) и пупе207. Чрез сладострастного исполина забвения метает он [в них] жгучие тучи пламенных стрел и, имея как бы некоторое море безбрежной похоти, входит в него, пресмыкается в нем, волнует его, пенит, доводит до кипения и воспламеняет [искушаемых] ко смешению, наводняя их потоками услаждений, и переполняет ими до ненасытимости. Князь этого мира нападает на стремящихся к деятельной добродетели, как поддерживающий208 борьбу против раздражительной силы. Чарами всякого рода страстей через исполина нерадения ведёт он хитро [войну] в раздражительной силе, как бы в другом мире – на месте зрелищ или арене. Он побеждает или побеждается всегда мужественно противоборствующими ему, приготовляя им или венки, или стыд пред лицом ангелов. Направляя на них свои полки, он сражается с ними [неусыпно]. Воздушный князь приражается к занимающим свой ум созерцанием, представляя им фантастическое во время приближения с лукавыми воздушными духами к мыслительной и умственной частям души. Посредством исполина неразумия он омрачает возмущением высокий ум, как другое – мысленное – небо, ложно представляя туманные образы и превращения духов, наводя страх призрачными молниями, громом, бурей и треском. Очевидно каждый из трёх князей, ведя борьбу с соответствующей силой [трёхчастной души], противостоит ей. И кто [из демонов] с какой частью [души] воюет, против той и выступает на состязание.

123. И они [духи злобы] были некогда умами, но, ниспав из этой нематериальности и тонкости, каждый из них приобрёл некоторую вещественную грубость, оплотянившись по тому порядку или свойству действия, от которого получил свои качества. Так как демоны209, подобно человеку лишившиеся ангельского блаженства210, утратили [способность] наслаждения Божественным, то стали испытывать сладость, как и мы, в земном, сделавшись некоторым образом материальными вследствие склонности к вещественным211 страстям. И не следует удивляться этому, ввиду того что и наша разумная и мыслящая душа, созданная по образу Божию, забывши Бога, стала скотской, бесчувственной и почти безумной от наслаждения вещественными212 делами, потому что обычно навык преобразует природу и изменяет её действия сообразно свободному решению воли. Одни из [злых] духов в некоторой степени вещественны, несносны213, необузданны, сладострастны, мстительны и, как некоторые плотоядные звери, влекутся к материальному удовольствию и наслаждению. Как псы к крови, так они выказывают свою любовь ко вкушению гнили вместе с [прочими] одушевлёнными [существами]. Их плоть, наслаждение и жилище вещественны и грубы. Иные [демоны] распутны и падки на плотскую страсть, как пиявки, лягушки и змеи в болотной воде. Иногда они изменяются в рыб, следуют за едким удовольствием распущенности, как бы опытно ощущая его, и плавают в море опьянения. Будучи, как говорят, по природе ленивыми и изнеженными, [эти бесы] радуются изнеживающему действию неразумных удовольствий и возбуждают всегда в душе волны помыслов, нечистых мечтаний, треволнений и бурь. [Некоторые демоны], как воздушные духи, легки и тонки. Они отвлекают душу от созерцания, навевают [на неё] как бы своего рода знойные ветры и мечтания, для прельщения души ложно превращаются то в птиц, то в ангелов. Рисуя214 в [человеческой] памяти виды некоторых известных предметов, они преображают и извращают всякое духовное созерцание, особенно тех [подвижников], которые борются с ними прежде очищения и духовного рассуждения. Нет ничего духовного, во что бы ни преобразовались тайно [демоны] в воображении. В противовес внутреннему [человеческому] состоянию в мере нравственной высоты они вооружаются и помещают в душах наносимое, то есть прелесть взамен истины, фантастические образы взамен созерцания. Об этом ясно свидетельствует Писание, говоря, что духи злобы делаются явными [в образе] полевых зверей, птиц небесных и пресмыкающихся земли (см.: Ос.2:18).

124. Возмущение страстей и плотская война, возбуждающаяся против души, происходят у нас в пяти видах: иногда существующим215 злоупотребляет плоть; иногда она стремится к противоестественным действиям, как к свойственным природе; иногда, приятно сдружившись с бесами, бывает ими восстановляема против души. Случается же, что душа и сама по себе допускает беспорядочность, как определившая себя страстями. Наконец, возникает борьба и от зависти бесов, которым для нашего смирения попускается нам противиться, когда всеми вышеупомянутыми способами они не достигают [искусительной] цели.

125. Основных причин духовной войны, являющихся у нас от всего и через всё, три: склонность, злоупотребление существующим и, по допущению, зависть и борьба бесов. Сладострастное возбуждение и восстановление плоти на душу и души на плоть имеют тот же самый характер по навыку и проявлению, какой имеет [мятеж] страстей плоти против души и доблестная борьба души против плоти. Сам враг наш, как бесстыдный, иногда непредвиденно и беспричинно начинает дерзко бороться с нами. Не давай же, друг мой, кровожадной пиявке пить кровь из артерий, потому что она никогда не может изблевать крови. Не допускай и змия с драконом до пресыщения перстью – и легко раздавишь гордыню льва и змия. Воздыхай, пока, сложивши с себя земное216, не укроешься в вышнем жилище и не преобразишься по образу Иисуса Христа, тебя создавшего.

126. Подлинно совершенной плотью и самолюбием [воплощённым] являются те, которые всегда порабощены наслаждению и славолюбию. В них и зависть пустила корни. Изнурённые злорадством и объятые огорчением [по поводу] счастья ближнего, они клевещут на доброе [в нём] как на злое и действительное порождение прелести, не принимают и не веруют в то, что от Духа, и по маловерию не способны ни усмотреть, ни познать Бога. Таковые по своему ослеплению и маловерию справедливо услышат там: Я не знаю вас (Мф.25:12). Но спрашивающий [о спасении] верный должен или, слушая, верить в то, чего не знает, или изучать то, чему верит, и наставлять постигнутому принимающих [проповедь] с верою, умножая в них талант без зависти. Если же кто не верует в то, чего не знает, и унижает непостигаемое или учит тому, чего сам не изучил, клевеща на преподающих наставление от опыта, тот получит свою полную часть с унаследовавшими217 в наказание горькую желчь.

127. По мнению истинно премудрых, оратором является тот, кто кратко, посредством общего познания218, мысленно обнимает существующие вещи. Их, как одно тело, он разделяет и слагает, показывая, что они равносильны219 по различию и тождеству. Или ещё: оратор, по справедливости называемый основательным220, есть истинно духовный [человек], который, как учитель красноречия, общеупотребительными словами членораздельного голоса разделяет и соединяет пять различных общих и совокупных качеств вещей, объединённых вочеловечившимся Словом. Постигая их все, он не только обнаруживает их пред другими чистым доказательным словом, но, по выражению внешних учителей, даже может иных просветить являемыми ему в духе созерцаниями. Настоящий философ есть тот, который из [наблюдения] предметов выразумевает их причину или от причины пришёл к познанию существующего по непостижимому для ума их единству и своей непосредственной вере; который не только знает, но и испытывает Божественные вещи. Также истинным философом является имеющий деятельный, созерцательный и покорный ум. Превосходный же философский ум свойствен тому, кто оказал успехи в нравственной, естественной и Божественной философии, особенно же в любви к Богу, и [кто] из нравственной философии научен Богом делам, из естественной – речам о природе, из Божественной – созерцанию и непререкаемой истине221 догматов.

Далее, божественный из божественных есть тот оратор, который истинно существующие вещи отделяет от существующих и несуществующих, свойства тех изъясняет из этих и по Божественному вдохновению усматривает свойства этих на основании тех. Он [оратор] распознаёт духовное и невидимое из чувственного и видимого и чувственный и видимый мир из невидимого и сверхчувственного, потому что видимое – образ невидимого и невидимое – первообраз видимого. Представлены нам, говорит некто, образы необразных вещей и виды безвидных, чтобы этот [образный мир] духовно открылся чрез тот [не-образный], а тот – чрез этот и [чтобы] мы отчётливо могли видеть [оба мира] совместными или один в другом, изъясняя222 их словом истины. Оратор представляет сияющее, как солнце, познание не таинственными и иносказательными словами, но посредством духовного [своего] ведения и силы. С величайшей выразительностью он истолковывает и показывает свойства обоих миров, так как один из них служит нам путеводителем, другой же – вечным Божественным домом, приготовленным очевидно для нас. Божественный философ есть тот, кто чрез деятельность и созерцание непосредственно соединившись с Богом, сделался Его другом и называется таковым, как сдружившийся и полюбивший изначальную223, творческую и истинную Премудрость выше всякой иной дружбы, мудрости и знания. Филолог, а не совершенный философ (хотя слава тайно присвоила ему имя философа, как говорит великий Григорий) есть любящий и исследующий мудрость [устройства] творений Божиих, но, по сказанному в конце этого [творения], упражняющийся в этом любомудрии не тщеславно, [не] ради похвалы и человеческой славы, чтобы быть любителем не вещества, а естествоиспытательной премудрости Божией.

Книжником же состоит224 изучивший относящееся к Царству Божию, деятельно занимающийся созерцанием Бога и пребывающий в безмолвии, который из сокровищницы своего сердца выносит новое и старое, то есть евангельское и пророческое, [учение], новозаветное и ветхозаветное, теоретическое225 и деятельное или законное и апостольское. Эти новые и ветхие тайны деятель-книжник и распространяет, познавши их с помощью богоугодной жизни. Итак, книжник – весь практик и упражняется в телесной деятельности. Божественный же оратор есть тот, который естественно занимает среднюю позицию между познаниями и свойствами вещей и всё духовно доказывает разделительной силой слова. Наконец, истинным философом является тот, который явно и непосредственно в себе самом имеет сверхъестественное соединение с Богом.