Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из келлии, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе: "Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?" Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя.

Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины.

Однажды во время сильной бури разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фотиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. "Оставайся здесь, – сказал он ей, – вот хлеб и вода, а через два месяца приедет корабельщик", – а сам бросился в море и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось два года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года.

Блаженная девица Фотиния осталась жить на острове, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл всё тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фотинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фотинии празднуется в тот же день.

Ещё жития

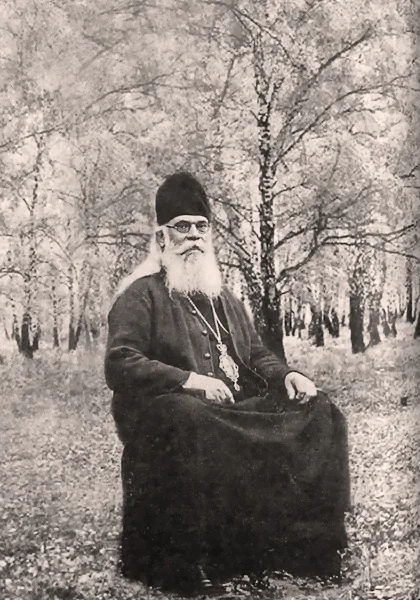

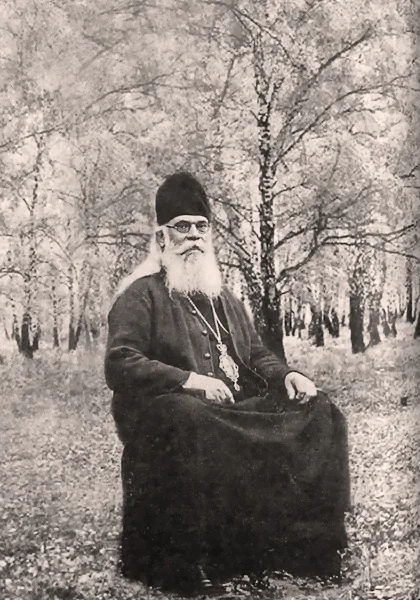

Николай Борисович Соболев — будущий архиепископ Серафим — родился в городе Рязани 1 декабря (по старому стилю) 1881 года в семье мещанина Бориса Матвеевича Соболева и его жены Марии Николаевны. В семье Соболевых было 12 детей, семь из которых умерли в детском и юношеском возрасте. Николай Соболев был десятым ребенком в семье.

Большим испытанием для семьи Соболевых стала внезапная болезнь Бориса Матвеевича. Когда Николаю было шесть лет, его отец перенес инсульт и 14 лет, вплоть до самой смерти, был прикован к постели. Обстановка в семье была проникнута духом молитвы и глубокого осознания Промысла Божия в жизни человека.

Большим испытанием для семьи Соболевых стала внезапная болезнь Бориса Матвеевича. Когда Николаю было шесть лет, его отец перенес инсульт и 14 лет, вплоть до самой смерти, был прикован к постели. Обстановка в семье была проникнута духом молитвы и глубокого осознания Промысла Божия в жизни человека.

Большое влияние на будущего иерарха оказала его мать, хотевшая, чтобы ее сын был священником. К своей матери архипастырь был искренне привязан и впоследствии всегда старался устроить Марию Николаевну недалеко от места своего служения.

В 1894 году Николай Соболев был принят во второй класс Рязанского духовного училища, затем окончил Рязанскую духовную семинарию и в 1904 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию.

В годы учебы будущий архипастырь неоднократно посещал праведного Иоанна Кронштадтского, а также старца Гефсиманского скита Исидора (Грузинского-Козина). Николай Соболев сблизился также с архимандритом Феофаном (Быстровым) — инспектором Санкт-Петербургской духовной академии, строгим монахом и молитвенником.

По свидетельству митрополита Вениамина (Федченкова), учившегося на курс раньше Николая, в духовной академии его называли «Колечкой». Такое обращение было связано с особой добротой, которую Николай являл в отношении к своим сокурсникам. Любимым времяпровождением Николая Соболева была игра на рояле в семинарском зале и пение молитв, в том числе и собственного сочинения.

26 января 1908 года Николай Соболев, будучи студентом 4 курса академии, был пострижен в монашество с именем Серафим. 3/16 февраля 1908 года монах Серафим был рукоположен епископом Сергием (Тихомировым) в иеродиакона, а 18/31 марта — в сан иеромонаха.

Осенью 1908 года иеромонах Серафим защитил диссертацию на кафедре нравственного богословия «Учение о смирении по Добротолюбию». Рецензент профессор А.А. Бронзов высоко оценил эту работу, как выходящую за рамки кандидатской диссертации. 16 сентября 1908 года Ученый совет академии постановил удостоить иеромонаха Серафима ученой степени кандидата богословия с правом получения степени магистра без новых устных испытаний.

В 1908 году иеромонах Серафим начал преподавательскую деятельность в Пастырском богословском училище, открытом архиепископом Антонием (Храповицким), затем был переведен смотрителем Калужского духовного училища. Большим утешением для иеромонаха Серафима в этот период стало посещение Свято-Введенской Оптиной пустыни. Особенно близкие отношения сложились у него с преподобным Анатолием (Потаповым), который стал его духовником.

В 1908 году иеромонах Серафим начал преподавательскую деятельность в Пастырском богословском училище, открытом архиепископом Антонием (Храповицким), затем был переведен смотрителем Калужского духовного училища. Большим утешением для иеромонаха Серафима в этот период стало посещение Свято-Введенской Оптиной пустыни. Особенно близкие отношения сложились у него с преподобным Анатолием (Потаповым), который стал его духовником.

В декабре 1911 года отец Серафим был назначен инспектором Костромского духовного училища. 22 декабря 1912 года иеромонах Серафим назначен ректором Воронежской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Воронежская семинария в момент прибытия архимандрита Серафима считалась в отношении дисциплины одной из худших. «Вы назначены в наибезнадежнейшую и бунтарскую семинарию», — писал архимандриту Серафиму архиепископ Антоний (Храповицкий).

Но архимандриту Серафиму удалось улучшить положение. Он отказался от практики наказаний в отношении воспитанников, стараясь понять их проблемы, главной из которых была бедность. Новый ректор добился открытия двух столовых для малоимущих студентов, открыл братство, помогавшее воспитанникам оплачивать обучение, лечение и поездки домой. Ситуация в Воронежской семинарии вскоре заметно улучшилась. В 1915 году в семинарию была направлена комиссия, которая оставила о ней благоприятный отзыв. Член Учебного комитета при Синоде Петр Федорович Полянский (впоследствии митрополит Петр — Патриарший Местоблюститель и священномученик) назвал семинарию одной из лучших в России.

В Воронеже архимандрита Серафима застала революция и гражданская война. В марте 1918 года семинария была закрыта большевистской властью, ее здание было занято красноармейцами. Архимандрит Серафим переехал в монастырь святителя Тихона Задонского.

В первой половине октября 1919 года войска генерала А.И. Деникина взяли Воронеж, но вскоре были вынуждены отступить. Архимандрит Серафим не знал, как ему поступить — уйти на юг или остаться в Воронеже. За советом отец Серафим обратился к разбитому параличом старцу Аарону, который проживал недалеко от Воронежа. «Не беспокойся, ты попадешь в хорошую сторонушку», — сказал старец о дальнейшей судьбе архимандрита Серафима. «Как же мне понимать Ваши слова?», — спросил архимандрит. «Попадешь — узнаешь», — был ответ старца. Архимандрит Серафим и его брат иеромонах Сергий покинули Воронеж в последний момент в открытом вагоне с углем для паровоза.

В первой половине октября 1919 года войска генерала А.И. Деникина взяли Воронеж, но вскоре были вынуждены отступить. Архимандрит Серафим не знал, как ему поступить — уйти на юг или остаться в Воронеже. За советом отец Серафим обратился к разбитому параличом старцу Аарону, который проживал недалеко от Воронежа. «Не беспокойся, ты попадешь в хорошую сторонушку», — сказал старец о дальнейшей судьбе архимандрита Серафима. «Как же мне понимать Ваши слова?», — спросил архимандрит. «Попадешь — узнаешь», — был ответ старца. Архимандрит Серафим и его брат иеромонах Сергий покинули Воронеж в последний момент в открытом вагоне с углем для паровоза.

На юге России архимандрит Серафим вошел в подчинение временно независимого Высшего Церковного Управления (ВЦУ), образованного для самостоятельного решения срочных и важных вопросов. 7 мая 1920 года архимандрит Серафим был назначен ректором духовной семинарии в Симферополе. Вскоре был поднят вопрос и об архиерейской хиротонии архимандрита Серафима.

24 сентября 1920 года ВЦУ вынесло решение рукоположить архимандрита Серафима во епископа Лубенского, викария Полтавской епархии. Данное определение было подписано правящим архиереем Таврической епархии архиепископом Димитрием (Абашидзе), правящим архиереем Полтавской епархии архиепископом Феофаном (Быстровым), епископом Севастопольским Вениамином (Федченковым) и секретарем Е.И. Махароблидзе. 14 октября в симферопольском Александро-Невском соборе архимандрит Серафим был рукоположен во епископа. Хиротонию совершил сонм архиереев во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Однако вскоре ввиду вступления в Крым большевиков генерал Врангель отдал приказ об эвакуации и епископ Серафим вместе с остатками Белой армии и беженцами покинул родную землю.

Весной 1921 года архиепископ Евлогий (Георгиевский), управляющий русскими приходами в Западной Европе, назначил епископа Серафима настоятелем Свято-Никольской церкви в Софии. 31 августа 1921 года Высшее Церковное Управление за границей назначило епископа Серафима управляющим русскими православными общинами в Болгарии. Патриарх Тихон признал архиерейскую хиротонию епископа Серафима и его назначение в Болгарию, что подтверждается списками законных иерархов, которые тайно пересылались за границу из Москвы. В 1921 году святитель Тихон изменил титул епископа Серафима на Богучарский.

До конца дней своих епископ Серафим оставался на должности управляющего русскими приходами в Болгарии, сначала в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, затем в юрисдикции Московского Патриархата. Местом служения епископа Серафима стал храм святителя Николая на бульваре Царя Освободителя. Кроме этой церкви, в подчинении епископа Серафима оказалось несколько приходов и Спасский (Александро-Невский) монастырь в Ямболе.

В 1921 году при Никольском храме было образовано братство, которое заботилось о материальном обеспечении нетрудоспособных прихожан. Архипастырь организовал также комитет по сбору помощи в поддержку русских монахов Афона, которые после революции находились в тяжелом положении, испытывали притеснения греческого правительства и часто голодали.

Тяжелая болезнь (туберкулез) не препятствовала епископу Серафиму регулярно совершать богослужения. Архипастырь неукоснительно служил во все воскресные и праздничные дни, а по четвергам читал акафист святителю Николаю. Большое внимание владыка Серафим уделял церковному хору. В результате хор при его жизни стал одним из лучших в Болгарии.

По свидетельству духовных чад архипастыря, богослужение, как и частная молитва, были для него необходимы, как дыхание. Занимался архипастырь Иисусовой молитвой. Иерарх поддерживал тесные связи с монахами Святой Горы Афон, в основном из Андреевского и Ильинского скитов. На Святой Горе хорошо знали архипастыря. Когда русские афонские монахи проезжали через Болгарию, они всегда останавливались у владыки Серафима. Один из них, иеросхимонах Кассиан, часто ездил через Софию в Прикарпатье, где был духовником одного из монастырей. Впоследствии старец Кассиан говорил духовным детям епископа Серафима: «Ваш владыка — святой жизни. Никогда больше не встречал таких архиереев». Но особенно близким иерарху стал афонский старец иеросхимонах Лот из Крестовоздвиженского скита. У него архипастырь исповедовался в течение долгих лет.

Несмотря на занятость, владыка Серафим всегда находил время для чтения душеполезной литературы. Очень любил иерарх читать жития святых. В течение жизни он 11 раз полностью прочитал 12-томное собрание «Житий святых» святителя Димитрия Ростовского. «Читая жития, будто в раю находился», — рассказывал архипастырь.

В 1934 году Болгария установила дипломатические отношения с советским государством. Русские храмы в Болгарии перешли в ведение Болгарской Церкви, которая выделила русской общине другие помещения. Приход Никольского храма на бульваре Царя Освободителя перешел в Никольский храм на улице Калояна. На десять лет этот храм стал местом основного служения владыки Серафима.

В 1934 году Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви возвел епископа Серафима в сан архиепископа. Однако высокий сан мало что изменил в его жизни. Архиепископ вместе со своим братом архимандритом Сергием снимал очень скромную и лишенную элементарных удобств квартиру на улице Велико Тырново. Архипастырь вообще старался избегать роскоши и пристрастия к вещам. Он говорил: «Вещи меня обременяют. Они — тяжесть для души».

Были у владыки Серафима и скорби. Он постоянно болел, в середине 1920-х годов находился на грани смерти от туберкулеза. Кроме того, архипастырь всю жизнь ухаживал за больным братом.

Митрополит Доростольский Иларион (Цонев) свидетельствовал, что уже в те годы жители Софии видели в архиепископе Серафиме угодника Божия. «Многие считали владыку прозорливым, — пишет митрополит Иларион. — Почитание и сыновняя преданность к архиепископу Серафиму была велика в то время и у русских, и у болгар». Прозорливость архиепископа испытал на себе и сам будущий митрополит Иларион, тогда еще студент Димитрий Цонев. «Митя будет монахом», — уверенно сказал однажды о нем архиепископ.

Интересный случай был связан с русским эмигрантом — доцентом одного из российских университетов. В тяжелых условиях эмиграции он не мог написать магистерскую диссертацию, а, следовательно, получить место в университете. Во время исповеди этот человек поделился своей скорбью с архипастырем. На вопрос: «Стану ли я магистром?» — владыка ответил: «Не скорби, еще четыре года, и станешь». Слова архиепископа Серафима в точности сбылись, и через четыре года после защиты диссертации этот эмигрант стал профессором в одном из университетов.

Духовные чада архиепископа Серафима вспоминали, что нередко во время исповеди он напоминал им забытые грехи, а также отвечал на мысленные вопросы исповедующихся. «Это случайно», — улыбаясь, говорил архипастырь в ответ на недоумение духовных чад. А когда владыка узнавал, что кто-то пытается записывать подобные случаи, то строго запрещал делать это. И все же до нас дошло немало свидетельств проявления его духовных дарований. Множество случаев донесли до нас в своих воспоминаниях духовные чада архиепископа Серафима — епископ Парфений (Стаматов), архимандриты Пантелеимон (Старицкий), Александр (Петранов), протоиерей Всеволод Шпиллер.

Архимандрит Пантелеимон вспоминал, что все, кто приходил к архиепископу Серафиму со скорбями, уходили от него утешенными и окрыленными, а его молитва порой возвращала к жизни и безнадежно больных. Сам архиепископ Серафим чувствовал близость Бога, Его присутствие. «Когда умрем, тогда поймем, насколько близки нам были Спаситель, Божия Матерь и все святые, как сходили к нашим немощам и как исполняли наши молитвы», — говорил архипастырь. А вот еще любимая фраза иерарха: «Господь близко: позовешь Его, Он сразу откликнется».

Большую любовь к архиепископу испытывали софийские студенты, которые не только посещали его службы, но и ходили к нему домой на исповедь. Одним из качеств архипастыря, по свидетельству знавших его людей, было то, что со всеми — и с официальными лицами, и с духовными чадами, и с нищими, сидевшими у храма — он разговаривал одинаково.

С 1920 по 1945 годы архиепископ Серафим подчинялся Русской Православной Церкви Заграницей (Русская Зарубежная Церковь, РПЦЗ). При этом владыка Серафим был далек от крайностей и удерживал Зарубежный Синод от радикальных шагов. Так, в 1926 году он выступил против замены катехизиса святителя Филарета катехизисом митрополита Антония (Храповицкого). Иерарх заявил, что Зарубежный Синод не может брать на себя такие полномочия без разрешения Всероссийской Церкви. В том же году, когда Архиерейский Синод РПЦЗ начал предпринимать шаги в пользу признания автокефалии Польской Церкви, архиепископ Феофан (Быстров) и епископ Серафим заявили, что без воли московской церковной власти Архиерейский Синод не имеет на это права.

Как и большинство зарубежных архиереев, архиепископ Серафим воспринял «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского) отрицательно. Но несогласие с митрополитом Сергием не приводило архипастыря к крайностям. Так, в середине 1930-х годов архиепископ Серафим направил митрополиту Сергию свою книгу «Новое учение о Софии Премудрости Божией». Духовным чадам владыка говорил, что не имеет права осуждать митрополита Сергия, который оказался в условиях страшных гонений.

В 1920-1940-е годы архиепископ Серафим выступил против спорных взглядов, проникших в труды митрополита Антония (Храповицкого) и протоиерея Сергия Булгакова. 1 января 1938 года за сочинение «Новое учение о Софии Премудрости Божией» он был удостоен ученой степени магистра богословия.

Иерарх уделил внимание вопросу государственного устройства России. Этому вопросу он посвятил книги «Русская идеология» и «Об истинном монархическом миросозерцании». Основой благополучия государства архиепископ Серафим считал симфонию властей — церковной и царской. Архиепископ Серафим считал, что уничтожение этой симфонии и привело Россию к катастрофе 1917 года. Архипастырь был убежден, что в России необходимо восстановить монархическое правление. При этом он выступал против абсолютизма и подчинения Церкви государству.

В годы Второй мировой войны архиепископ Серафим не служил молебнов о победе Германии, а также отказывался благословить русских эмигрантов на борьбу против России, говоря, что воевать против своей родины — грех.

В сентябре 1944 года в Болгарию вошли советские войска. Начались аресты — как бывших участников белогвардейских формирований, так и непричастных к политике русских эмигрантов. В таких случаях к архипастырю часто обращались за молитвенной помощью. Духовная дочь архиепископа Серафима рассказывала об аресте одного из членов епархиального совета. Жена арестованного слезно просила владыку помолиться за него. После молитвы Богородице архиепископ Серафим повернулся к женщине и твердо сказал, что с ее мужем не случится ничего плохого. Через два дня стало известно, что у генерала, который вел дело и считался очень суровым человеком, в России скоропостижно умер сын. Вместо вылетевшего в Москву генерала дело было передано другому следователю, более мягкому, который освободил арестованного. В Софии знали и о других случаях молитвенной помощи архиепископа арестованным.

2 марта 1945 года архиепископ Серафим направил письмо Патриарху Алексию I, в котором поздравлял его с избранием Предстоятелем Русской Православной Церкви. 15 апреля 1945 года архиепископ Серафим обратился к Святейшему с просьбой о принятии в Московский Патриархат. 30 октября 1945 года архиепископ Серафим и семь русских приходов в Болгарии были приняты в юрисдикцию московской церковной власти. Управление этими приходами поручалось архиепископу Серафиму с непосредственным подчинением Патриарху Московскому и всея Руси. Весной 1946 года русская община вернулась в храм святого Николая на бульваре Царя Освободителя.

В мае 1946 года в Софию прибыла делегация Русской Церкви во главе с Патриархом Алексием. Святейший Патриарх совершил богослужение в Никольском храме. В своей проповеди архиепископ Серафим сказал: «Двадцать пять лет мы были в разобщении с матерью нашей Церковью Российской. Но это разобщение было чисто внешним явлением, ибо в сердцах наших было полное единение с вами, со всеми братьями нашей родины, с теми, которые признают Патриаршую Церковь в России». Но, уйдя из Русской Зарубежной Церкви, архиепископ Серафим всегда воздерживался от того, чтобы осуждать ее.

В 1948 году иерарх принял участие во Всеправославном Совещании в Москве. Архипастырь выступил с тремя докладами — об англиканской иерархии, об экуменическом движении и о новом календарном стиле. Архиепископ Серафим не отрицал богословского диалога и вдумчиво подходил к проблеме взаимоотношений с инославными, настаивая на том, что диалог должен быть серьезным и взвешенным. При этом он отрицал возможность компромиссов в догматических вопросах и выступал против вступления Русской Церкви во Всемирный совет церквей. Архипастырь отрицательно относился и к возможности перехода Православной Церкви на новый календарь.

В последние годы жизни архиепископ Серафим активно участвовал в борьбе против обновленческих тенденций в Болгарской Православной Церкви. В 1949 году в органе Синода Болгарской Церкви — «Церковном вестнике» появилась статья архиепископа Серафима против церковного модернизма и принижения роли Синода в церковном управлении. Иерархи Болгарской Церкви впоследствии отмечали, что выступление архиепископа Серафима помогло остановить разгоравшуюся в Болгарской Церкви обновленческую смуту.

Еще одной задачей архипастыря было создание в Болгарии монастыря. Мечта архиепископа Серафима осуществилась за несколько месяцев до смерти. Удалось получить разрешение от властей на открытие небольшой обители. Открытие нового монастыря благословил Святейший Патриарх Алексий. Сам архипастырь уже находился при смерти. Но даже будучи прикованным к постели, он продолжал руководить работами по обустройству обители. Говоря о монастыре, он точно описывал помещения, в которых никогда не был. А когда монахини спрашивали, откуда он это знает, архипастырь улыбался и отвечал: «Да разве?»

Деятельность архипастыря (открытие монастыря, выступления против модернистов), а также его убеждения вызвали крайнее недовольство в Совете по делам Русской Православной Церкви. В январе 1950 года в ведомстве Карпова был поднят вопрос об удалении архиепископа Серафима с его поста. Но архипастырь к тому времени уже не поднимался с постели.

Незадолго до смерти архиепископ Серафим советовал писать ему письма, как живому. «Когда вам станет тяжело, — говорил архиепископ, — вы мне напишите письмо <…> и оставьте его у моей могилы. Если я получу милость у Господа, утешу вас и помогу вам».

26 февраля 1950 года, в праздник Торжества Православия, в 15 часов архиепископ Серафим (Соболев) окончил свой земной путь в квартире на улице Велико Тырново. На следующий день тело усопшего архипастыря было перенесено в храм святителя Николая. До поздней ночи жители Софии шли проститься с усопшим иерархом.

1 марта архиепископ Серафим был погребен в крипте Никольского храма.

Почитание архипастыря началось почти сразу после его кончины. В августе 1950 года настоятельница Покровского монастыря монахиня Серафима (Ливен) писала Святейшему Патриарху Алексию, что во всех скорбях сестры обители получают невидимую помощь от архиепископа Серафима. В 1952 году назначенный в Софию протоиерей Сергий Казанский засвидетельствовал, что место упокоения архиепископа Серафима посещается его почитателями. Число почитателей архиепископа Серафима с каждым годом росло. Сразу же началась и запись чудес по молитвам архипастыря, большая часть которых опубликована. В настоящее время зафиксировано более ста случаев посмертной молитвенной помощи архиепископа Серафима. Большинство случаев связано с исцелениями, обращением к вере, дарованием ребенка и т.д.

«Каждый православный христианин, — говорилось в послании Святейшего Патриарха Болгарского Максима в декабре 2011 года, — который хотя раз преклонял голову в молитве перед местом упокоения владыки Серафима, может сказать, что владыка не оставил своих чад и после своего успения. <…> Владыка Серафим был редким примером святого, благодатного архиерея с чистой пастырской совестью». До сих пор не иссякает обильный источник благодатной помощи, подаваемой Богом по молитвам Своего угодника.

3 февраля 2016 года на пятом пленарном заседании Освященного Архиерейского Собора в Храме Христа Спасителя было принято решение о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, † 1950).

Жития преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии (Светланы)

Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из келлии, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе: "Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?" Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя.

Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины.

Однажды во время сильной бури разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фотиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. "Оставайся здесь, – сказал он ей, – вот хлеб и вода, а через два месяца приедет корабельщик", – а сам бросился в море и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось два года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года.

Блаженная девица Фотиния осталась жить на острове, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл всё тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фотинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фотинии празднуется в тот же день.

Преподобный Евлогий, архиепископ Александрийский, был одним из просвещенных и деятельных иерархов VI века. В начале он был игуменом Богородичной Юстиниановой обители в Антиохии, а затем избран на кафедру города Александрии, где и прослужил 27 лет. Все годы своего управления неутомимо боролся святитель против различных ересей. О деятельности его известно из писем к нему святого Григория Двоеслова, высоко ценившего преподобного.

Скончался преподобный Евлогий в 607 или 608 году. Творения его сохранились частично в выписках патриарха Фотия, они раскрывают православное учение о естествах Господа нашего Иисуса Христа и направлены против современных святителю Евлогию ересей. В целом виде до нас дошла только одна из его бесед – на Неделю ваий.

Житие преподобного Симеона Мироточивого (в миру Стефана)

Родившись в 1114 году от жупана Давида, Стефан (Симеон в монашестве) был младшим из четырех сыновей. Даже в раннем возрасте он правил столь мудро и благочестиво, что после смерти отца ему была отдана в управление большая часть страны; и потом он всю жизнь страдал от гнева своих братьев. Бог утешил его, даровав в жены княжну Анну, дочь византийского императора. И они, сами стяжав святость, произвели на свет двоих сыновей, также ставших святыми. Стараясь превратить Сербию в православное царство, преподобный Симеон воздвиг и содержал множество храмов в самой Сербии и во всем христианском мире. Венцом его жизни стало отречение от престола, когда он последовал своему сыну, святителю Савве, в возрасте 82 лет. Вместе они подвизались на Святой Горе, основав здесь Сербский Хиландарский монастырь. С лицом, осиянным небесным светом, преподобный Симеон почил о Бозе в возрасте 86 лет. Его мощи оставались мягкими и теплыми и источали нежное миро. Когда святитель Савва вернулся в Сербию, он принес с собою мощи своего отца, и весь народ был свидетелем того, что тело Симеона все еще было теплым и выглядело живым, он как бы спал. В настоящее время его мощи пребывают в Студеницком монастыре, который он воздвиг и в котором начал свою монашескую жизнь. И доныне они Божией благодатью приносят всем приходящим исцеления и утешения.

Собор святых Омской митрополии был внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви в 2015 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Празднование Собора совершается 26 февраля.

Поименный список Собора утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 16 мая 2023 года (журнал № 31).

Священномученик Василий (Василий Александрович Триумфов) родился в 1848 году. В 1870 году он окончил Псковскую Духовную семинарию и был рукоположен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бежаницы Новоржевского уезда Псковской губернии[1]. Бежаницкий приход насчитывал в то время до тридцати деревень, в которых проживало более семи тысяч православных. Покровский храм был построен в 1791 году помещиками Философовыми, имевшими в Бежаницах два имения.

В 1894 году отец Василий организовал в своем приходе первое в Псковской губернии Общество трезвости, при котором была открыта чайная, выстроенная местными помещиками. Каждое воскресенье он проводил в чайной беседы на религиозно-нравственные темы. При чайной была устроена библиотека, в которой была как религиозная, так и сельскохозяйственная литература. В 1905 году отец Василий стал преподавать Закон Божий в церковно-приходской школе и вскоре был назначен ее заведующим. Он был членом уездного отделения Епархиального училищного совета и членом благочиннического и попечительного советов[2]. За беспорочную и усердную службу отец Василий в 1911 году был возведен в сан протоиерея[3].

В 1919 году во время гонений на Русскую Православную Церковь протоиерей Василий Триумфов был арестован. 13 февраля 1919 года протоиерей Василий был приговорен к расстрелу и расстрелян[4].

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 188-189

Примечания

[1] ГАПО. Ф. 39, оп. 1, д. 5219, л. 265; д. 5218, л. 185 об.

[2] Памятная книжка Псковской губернии за 1913-1914 гг. С. 265.

[3] Псковские епархиальные ведомости. 1902. № 6. С. 95. 1911. № 13. С. 344.

[4] Новгородские епархиальные ведомости. 1919. № 4. С. 16.

Источник: fond.ru

Священномученик Гавриил родился 21 марта 1878 года в погосте Котельня Островского уезда Псковской губернии в семье священника Стефана Васильевича Преображенского. В 1897 году Гавриил окончил Порховское духовное училище и служил псаломщиком сначала в церкви погоста Купуй Великолукского уезда, а затем в церкви погоста Врев Островского уезда и преподавал пение во Вревской школе[1].

31 августа 1903 года Гавриил Преображенский был рукоположен во диакона ко храму Рождества Богородицы в погосте Дубровны Порховского уезда, а в 1911 году во священника к Предтеченскому храму в погосте Апросьево Новоржевского уезда. Приход насчитывал 79 деревень с четырьмя с половиной тысячами жителей. Отец Гавриил преподавал Закон Божий в Апросьевском министерском первоклассном училище и был заведующим церковноприходских школ – Боровско-Апросьевской и Ново-Усадищевской в Бежаницах, будучи и в них также законоучителем[2].

В 1916 году отец Гавриил принимал участие в съезде депутатов Великолукского училищного округа[3].

В 1919 году во время гонений на Русскую Православную Церковь священник Гавриил Преображенский был арестован. 13 февраля 1919 года отец Гавриил был приговорен к расстрелу и расстрелян[4].

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 190

Примечания

[1] ГАПО. Ф. 39, оп. 1, д. 659, л. 23-38.

[2] Памятная книжка Псковской губернии за 1913-1914 гг. С. 264, 267-268.

[3] Псковские епархиальные ведомости. 1903. № 19. С. 257. 1916. № 22. С. 215.

[4] Новгородские епархиальные ведомости. 1919. № 4. С. 16.

Источник: fond.ru

Священномученик Зосима родился 24 декабря 1893 года в селе Пучуга Сольвычегодского уезда Вологодской губернии в семье диакона Василия Трубачева и его жены Веры Петровны. Первоначальное образование Зосима получил в духовном училище в городе Никольске, затем поступил в Вологодскую Духовную семинарию, а в 1914 году — в Московскую Духовную академию, которую окончил в 1918 году.

Душевные качества Зосимы Васильевича, любовь к храму и богослужению предопределили его священнический путь. Имея прекрасный слух и певческие данные, он еще в семинарии обучился певческому искусству и с успехом заменял регента. В студенческие годы Зосима Васильевич управлял вторым академическим хором и хором при домовой церкви во имя равноапостольной Марии Магдалины в Сергиево-Посадском убежище сестер милосердия Красного Креста. Годы обучения в академии воспитали в нем верность и преданность Православной Церкви. Он часто посещал старцев Зосимовой пустыни, получая от них ответы на насущные вопросы духовной жизни. За год до окончания академии он вступил в брак с Клавдией Санковой, отец которой, Георгий Прохорович, был железнодорожным мастером и большим почитателем иеромонаха Варнавы (Меркулова), к которому часто обращался за советами.

В марте 1918 года Зосима Васильевич был рукоположен во диакона, а 25 апреля того же года Святейший Патриарх Тихон в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры рукоположил его во священника.

Первым местом его служения стал Богородице-Рождественский храм в селе Подосиновец в Вологодской епархии. За несколько месяцев до приезда сюда отца Зосимы настоятель храма протоиерей Николай Подьяков претерпел мученическую кончину от рук безбожников.

Уроженец Вологодской губернии, отец Зосима хорошо знал жизнь местных крестьян, занимавшихся хлебопашеством и возделыванием льна, из которого ткали полотно и шили одежду, — ее носили все местные жители. Поселившись в Подосиновце, он целиком посвятил себя пастырской деятельности. Совершение богослужений, проповедь слова Божия, отеческая забота о вверенных ему прихожанах, христианское воспитание детей стало смыслом и содержанием его жизни. Он посещал больных в отдаленных селениях прихода, устраивал воскресные беседы, обличал сектантов, просто и доступно изъяснял истины православной веры, приходил на помощь всем нуждающимся. Он взял на воспитание тринадцатилетнюю сироту, дочку утонувшего помора.

Отец Зосима любил детей. На Рождество в доме священника всегда устраивалась елка для приходских детей, пелись рождественские песнопения и детские игровые песни.

Служил отец Зосима внутренне собранно, сосредоточенно, истово, весь уходя в молитву. На праздник Крещения водоосвящение в Подосиновце происходило на реке Юг. Летом водосвятные молебны совершались перед храмом на огромном камне-валуне.

В Подосиновце у отца Зосимы и его супруги Клавдии Георгиевны родилось трое детей. С младшим сыном священника в младенческом возрасте произошло событие, которое вся семья однозначно восприняла как чудо. В один из праздничных дней собрались родные и гости; отец Зосима держал мальчика на руках, но кто-то его позвал. Он положил ребенка на подоконник и поспешно вышел. Через несколько мгновений мальчик упал со второго этажа дома на улицу. Когда его принесли, он впал в забытье и, по-видимому, уснул. Отец Зосима ушел в другую комнату и стал горячо молиться. Мальчик проснулся вполне здоровым.

В 1922 году священника впервые арестовали во время кампании по изъятию церковных ценностей, и он был заключен в тюрьму в Великом Устюге. Вскоре, однако, он был освобожден и вернулся служить в Подосиновец.

В 1924 году отец Зосима перешел служить в Ивановскую епархию, которую возглавлял тогда епископ Августин (Беляев). Некоторое время отец Зосима служил в храме в селе Кохма неподалеку от города Иванова.

В середине двадцатых годов православные Иванова переживали один из самых тяжелых периодов своей церковной истории. Обновленцы при поддержке властей захватили почти все храмы в городе. Епископу Августину запретили жить в кафедральном городе, и он приезжал в Иваново только для совершения богослужений. В отце Зосиме владыка нашел твердого и мужественного защитника православия и в 1925 году направил его служить в Введенский храм в Иванове, так как настоятель этого храма отпал в обновленчество и многие из клира храма склонялись к обновленцам. Отец Зосима был назначен сюда настоятелем и возведен в сан протоиерея. Приход оказался разрушенным, богослужение совершалось небрежно, церковное пение к тому времени было почти полностью заменено концертным исполнением молитв. Отец Зосима потратил много сил, чтобы наладить уставное совершение богослужений и преодолеть среди причта привычку к небрежному отправлению чинопоследований, и в особенности таинства исповеди. Он настойчиво отстаивал традиции обиходного церковного пения, не совместимые с концертностью, стремился передать хору свое молитвенное настроение.

Для того чтобы привлечь православных к обновленцам, власти разрешили последним совершать крестные ходы по городу, в то время как православные на это права не имели, а в случае неповиновения им угрожали различными карами. Протоиерей Зосима, несмотря на угрозы, не согласился отменить крестные ходы. Во время ночной пасхальной службы, когда с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...» священство и верующие вышли из Введенского храма, их стали теснить безбожники, выкрикивая ругательства и угрозы. Отца Зосиму, как и все духовенство, охраняли прихожане храма — ивановские рабочие. Они, взявшись за руки, оцепили процессию и не допустили избиения верующих.

Введенский храм построен в начале ХХ века. Внутри он был украшен резным деревянным иконостасом с иконами, исполненными в традициях древнего письма. Стараниями протоиерея Зосимы отдельно от храма была заложена и выстроена небольшая колокольня; он освятил колокола и установил порядок ежедневного звона. По воскресеньям после вечернего богослужения отец Зосима проводил беседы на религиозные темы, привлекая к ним всех служивших в храме священников. Каждую неделю по вторникам читался акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость».

Проповеди отца Зосимы убеждали силой веры самого проповедника; слушатели чувствовали, что перед ними человек, всецело предавший себя воле Божией. Изъясняя Евангелие, он призывал неустрашимо исповедовать Христа, не отрекаться от Него, для укрепления веры в слушателях приводил примеры из жизни святых мучеников. Из русских подвижников он особенно чтил преподобного Серафима Саровского.

В июле 1926 года отец Зосима совершил вместе с прихожанами поездку в Саров. От Арзамаса паломники двинулись на подводе. Большую часть пути отец Зосима прошел пешком. Они пришли в монастырь к всенощной; на другой день побывали в пустыньке, у камня, где молился преподобный, и на источнике. На обратном пути остановились в Дивееве и прошли с молитвой вдоль Богородичной канавки. Отец Зосима побывал у блаженной Марии Ивановны, которая, отступив от своего обыкновения бушевать и ругаться при посетителях, приняла его весьма ласково.

Отец Зосима был характера общительного, легко сближался с людьми и церковными и мирскими, к нему тянулись люди и простые и образованные. Но при этом он всегда оставался священником, лицом, облеченным во иерейский сан, и интерес к различным сторонам жизни не заглушал в нем внутренней молитвенной настроенности.

В 1928 году в Иванове расклеили по городу списки «лишенцев» — людей, лишенных гражданских прав: фабрикантов, купцов, военных и священнослужителей. Продолжалось глумление безбожников над церковными праздниками, по-прежнему устраивались антирелигиозные карнавальные шествия.

В 1926 году власти арестовали епископа Августина и выслали в Среднюю Азию. В Иванове остались его дочери, еще во младенчестве лишившиеся матери. Протоиерей Зосима обратился к прихожанам Введенского храма с просьбой оказать помощь сиротам.

Как только это стало известно властям, они арестовали священника. 7 сентября 1928 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило протоиерея Зосиму к трем годам ссылки в город Вельск Вологодской области с запрещением служить в храме. В 1929 году наказание ужесточили, и священник был заключен в исправительно-трудовой лагерь и отправлен на лесоразработки неподалеку от станции Няндома Архангельской области, где начиналось тогда строительство новой железной дороги.

В 1932 году отцу Зосиме было разрешено переехать в город Юрьев-Польский Владимирской области. Он устроился работать счетоводом, а в свободные дни управлял хором в единственном действующем в городе храме во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. На клиросе под его руководством пели тогда старые монахини из закрытого властями Петропавловского монастыря. После ссылки и заключения отец Зосима стал сосредоточен и сдержан, но не изменил ни своих убеждений, ни твердого намерения продолжать церковное служение.

В 1934 году в Москву из заключения вернулся епископ Августин, и заместитель Местоблюстителя митрополит Сергий направил его на Калужскую кафедру. Протоиерей Зосима встретился с епископом, и тот предложил ему поехать вместе с ним. Давно и хорошо зная владыку Августина, отец Зосима с радостью согласился и был назначен настоятелем Казанского храма в городе Малоярославце и благочинным приходов в Малоярославецком районе.

Отец Зосима духовно окормлял свою паству, многих ссыльных монахинь и духовенство, среди них был и вернувшийся из концлагеря протоиерей Роман Медведь, которого во время его смертельной болезни отец Зосима посещал каждый день до самой кончины, последовавшей 8 сентября 1937 года.

26 января 1938 года власти арестовали протоиерея Зосиму и он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Свидетели, которых допрашивали следователи, утверждали, будто отец Зосима говорил, что коммунисты, арестовывая священников, хотят запугать народ, но мы, верующие, должны до смерти защищать веру Христову; коммунисты надругались над православной верой, тысячи ни в чем не повинных священников томятся в тюрьмах, коммунисты силой принуждают народ к неверию в Бога, но это им не удастся... Свидетели говорили, что протоиерей Зосима имеет обширные связи с гонимыми советской властью людьми, которые высылаются ею как враги народа; эти люди пели у священника на клиросе, и к нему приезжало много духовенства из Москвы.

29 января следователь допросил священника, спросив, признает ли он себя виновным в том, что вел активную контрреволюционную работу против советской власти. Отец Зосима категорически отказался признать себя виновным в возводимых на него обвинениях. 19 февраля тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протоиерей Зосима Трубачев был расстрелян 26 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 241-248

Источник: fond.ru

Священномученик Николай родился 20 апреля 1875 года в селе Маврино Богородского уезда Московской губернии в семье церковнослужителя Алексея Добролюбова. Николай окончил Заиконоспасское духовное училище и с 1891-го по 1893 год был нештатным псаломщиком в Иоанно-Богословской церкви при Вифанской Духовной семинарии. С 1894-го по 1900 год он служил нештатным псаломщиком в Сергиевском храме при лечебнице Лепехина в Москве. В 1901 году Николай Алексеевич сдал экзамены на звание учителя и поступил учителем в Домодедовскую церковноприходскую школу. С 1904-го по 1921 год он служил чиновником на Московском почтамте.

В 1921 году Николай Алексеевич был рукоположен во диакона к Иоанно-Богословской церкви на Бронной улице в Москве. С 1926 года он служил в храме великомученика Димитрия Солунского у Тверских ворот. В 1933 году диакон Николай был рукоположен во священника и направлен служить в Борисоглебский храм погоста Борисоглебский в Подольский район[1].

Отец Николай был арестован 24 января 1938 года и заключен в тюрьму в городе Серпухове. На следующий день начались допросы.

— Уточните ваши связи с арестованным в 1937 году священником села Ерино Агафониковым.

— Агафоникова я знаю с 1932 года, моя связь с ним выражалась в том, что я лично неоднократно бывал у него и он бывал у меня. Агофоников показывал себя как истинно верующий Православной Церкви. Агафоников высказывал недовольство существующей советской властью, говоря, что нас, священнослужителей, советская власть облагает непосильными налогами, добиваясь отказа священнослужителей от приходов и, соответственно, закрытия церквей. Я, беседуя с Агафониковым, разделял его взгляды и в беседах говорил, что власть устраивает гонение на Православную Церковь. Агафоников является благочинным Подольского округа, в который входит и храм, где служу я. Как Агафоников, так и я, Добролюбов, являемся последователями тихоновской ориентации.

— Сколько населенных пунктов объединял приход церкви Борисоглебского погоста?

— В приход входили семь населенных пунктов.

— Имели ли место выезды в населенные пункты для совершения религиозных обрядов?

— Я приглашался в населенные пункты прихожанами для совершения религиозных обрядов, фамилии их не помню.

— Расскажите, Добролюбов, признаете ли вы себя виновным в том, что вы поддерживали связь с контрреволюционно настроенным служителем культа Агафониковым, арестованным и осужденным в 1937 году, разделяли его взгляды, контрреволюционно истолковывая их среди населения Подольского района?

— Я действительно поддерживал связь с Агафониковым, служившим священником в селе Ерино, благочинным Подольского района. Он неоднократно бывал у меня в квартире во время сбора средств на содержание Синода. Беседуя между собой, мы действительно говорили, что советская власть нас облагает налогами. Он мне говорил, каким налогом обложен он, и я ему говорил, каким налогом обложен. Мы действительно говорили, что обложены большими налогами. Кроме этих разговоров, никакой контрреволюционной агитации среди населения я не вел.

— Следствию известно, что вы среди граждан деревни Жуково Подольского района неоднократно говорили, что раньше было жить хорошо, все были сыты, а теперь народ живет впроголодь, особенно духовенство.

— Я не говорил, что раньше все жили хорошо, а теперь народ живет впроголодь. Я только говорил иногда, что нас, духовенство, облагают налогом.

— В декабре, находясь на квартире у Василия Глаголева, вы говорили, что советская власть не дает духовенству по-человечески жить, все это делается для того, чтобы поскорее уничтожить религию.

— Я этого не говорил. В квартире Глаголева я действительно в декабре 1937 года был. На квартиру я пошел выполнить религиозные обряды. После их совершения я с Глаголевым вел разговор по вопросу обложения духовенства, когда и каким путем этот налог выплатить, поскольку он непосильный, но жаловаться на советскую власть я не жаловался.

19 февраля 1938 года отец Николай был приговорен к расстрелу. Священник Николай Добролюбов был расстрелян 26 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 250-253

Примечания

[1] АМП. Послужной список.

Источник: fond.ru

Священномученик Василий родился 4 апреля 1885 года в селе Нарышкино Сердобского уезда Саратовской губернии в семье крестьянина Григория Горбачева. Василий окончил церковноприходскую школу и до двадцати лет жил с родителями. В 1905 году умерла мать, и отец хотел женить сына, так как в семье не стало хватать рабочих рук, но Василий не захотел жениться и поступил в Храм во имя Страстей Господних[1] в городе Саратове, а оттуда попал в Москву в Свято-Данилов монастырь, где был в течение восьми лет певчим на клиросе.

В 1913 году епископ Верненский Иннокентий (Пустынский) пригласил Василия Григорьевича в город Верный, и в течение года он был экономом при архиерейском доме. В 1914 году он был назначен псаломщиком Александро-Невской семинарской церкви в городе Ташкенте. В 1915 году Василий Григорьевич был мобилизован в армию и служил псаломщиком при полковой походной церкви.

В 1917 году, когда он ехал в поезде, исполняя какое-то поручение полкового священника, поезд был остановлен бандитами, которые, распознав по внешнему виду в Василии Григорьевиче церковнослужителя, хотели его расстрелять. Василий Григорьевич взмолился ко Господу, чтобы Господь помиловал его. В это время вблизи появились части регулярной армии, и бандиты, оставив псаломщика, скрылись.

В 1918 году Василий Григорьевич женился на девице Вере Трофимовой и в августе того же года был рукоположен во диакона. Перед рукоположением Василий Григорьевич подписал документ с перечнем своих обязательств перед Церковью, который он бережно хранил всю свою жизнь как памятку, стараясь во всем следовать обещанному. В документе, в частности, было записано: «Всякое священнодействие и молитвословие совершать по чиноположению церковному, с благоговением, довольствуясь добровольным за то даянием от своих прихожан, а в воскресные, праздничные и высокоторжественные дни без уважительной причины не опускать богослужений — не только литургий, но и прочих, положенных по уставу, служб; Божественную литургию совершать с приготовлением.

Утверждать своих прихожан в истинах веры и благочестия и всеми способами содействовать обучению детей их сим истинам чрез преподавание Закона Божия под руководством священника.

Дом свой правити, то есть воспитывать своих детей и содержать домашних своих, как то подобает служителю алтаря, и не давать их поведением поводов к соблазну прихожан, а также иметь попечение о вверенном мне клире, вдовах и сиротах.

В святом алтаре и храме держать себя, как того требует святость места, внушая уважение к святыне и другим. В проходимом служении вести себя благочестно, достойно высокого своего звания, опасаясь, как бы не уронить оное или не причинить верующим соблазна своим недостойным поведением.

Одежду носить только присвоенную духовному званию, скромную и приличную, волос и бороды не стричь, соблюдать установленные Православною Церковью посты, никаких зазорных поступков — нетрезвости, картежной игры, табакокурения, посещения театров, вымогательства и тому подобных — не допускать».

В 1923 году диакон Василий решил вернуться на родину в Саратовскую губернию, отчасти и потому, что хотел примириться с отцом, испросив у него прощение за то, что без его воли уехал из дома. Отец его, Григорий, остался недоволен сыном за то, что тот выбрал путь священнослужителя, который при безбожном правительстве был опасен и для него самого, и для его родственников, недоволен он остался и супругой сына, так как та была неискусна в крестьянском труде. Отец Василий уехал с семьей в Саратов и стал служить диаконом в Петропавловском кафедральном соборе[2].

В 1929 году началась коллективизация и связанный с нею голод, не первый уже в Поволжье; в это время усилились и гонения на Церковь, и если властям не удавалось сразу закрыть храм, то они требовали с него уплаты все больших и больших налогов. Повсюду вводились хлебные карточки, которые священнослужители и их семьи не получали, так что хлеб приходилось добывать, изыскивая иногда дополнительный заработок. Отец Василий, как крестьянский сын, наученный всему с детства, клал печи, крыл крыши, чинил часы. Однажды пришедший к нему в дом налоговый инспектор застал отца Василия за перетягиванием матраса. Заметив, с какой сноровкой диакон занимается этим делом, налоговый инспектор спросил, почему он в такое тяжелое время не бросит церковь да при таких руках не устроится на другую работу. Отец Василий ответил, что он посвятил себя церковному служению в соответствии со своими убеждениями и с этого пути никогда не сойдет.

Дети отца Василия рассказывали, что он отличался щедростью и милосердием и мирным устроением духа.

В начале 1930 годов наступивший в Поволжье голод вынудил отца Василия выехать с семьей из Саратова. Он поселился в Московской области и получил назначение в храм в селе Марково. Здесь была только начальная школа, детям негде было учиться, и диакон Василий, попросив архиерея перевести его в другой приход, был назначен в церковь села Ильинский Погост Куровского района. В 1936 году отец Василий был переведен в Никольскую церковь в село Парфентьево Коломенского района.

Осенью 1936 года был арестован священник Никольского храма и, поскольку служить было некому, храм был закрыт; прихожане упросили диакона Василия принять сан священника, и в октябре 1937 года он был рукоположен во священника и в храме возобновилось богослужение. Власти, однако, не оставляли намерения закрыть храм, и в начале 1938 года храм все же был ими закрыт. 13 января 1938 года отец Василий был назначен в Преображенскую церковь в селе Большие Вяземы Звенигородского района.

В начале февраля сотрудники Можайского НКВД допросили свидетелей, которые показали, что по случаю годовщины смерти священника, служившего раньше в Преображенской церкви, состоялись поминки у его вдовы, где был священник Горбачев, диакон, церковный староста и кое-кто из верующих. «На поминках вдова священника стала плакать и обижаться на жизнь и говорила: “Это не власть, а грабители, жить невозможно”. На что Горбачев, также расплакавшись, сказал: “Вы будьте осторожны и не называйте их грабителями, а то ведь знаете, какое время сейчас, моментально заберут”»[3].

Отец Василий был арестован на праздник Сретения Господня вечером 15 февраля 1938 года. Священника после службы пригласили совершить требы в домах прихожан. Когда он вернулся домой, его уже ждали сотрудники НКВД, которые устроили обыск, но ничего не нашли, так как у священника только и было, что несколько книг богослужебных и с нотами церковных песнопений. Супруга предложила ему одеться для тюрьмы в светскую одежду, но отец Василий на это сказал: «Нет, я пойду в рясе. Я этому посвятил всю свою жизнь». Уходя, он надел зимнюю рясу и скуфью и сказал супруге, чтобы она нигде его не искала, и если он будет жив, то подаст о себе весточку. Отец Василий был заключен в можайскую тюрьму и здесь сразу же допрошен.

— С кем вы поддерживаете связь? — спросил его следователь.

— Я лично прибыл в Большие Вяземы только в январе и не смог познакомиться ни с кем из граждан указанного прихода, в настоящее время связь ни с кем не поддерживаю, знаю только церковного старосту, ныне арестованного органами НКВД.

— Вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью и распространяете клевету против советского правительства. Требую от вас правдивого показания по предъявленному обвинению.

— В предъявленном обвинении в контрреволюционной деятельности и распространении клеветы в отношении советского правительства виновным себя не признаю.

На этом допросы были закончены. 19 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу, и он был перевезен в Таганскую тюрьму в Москву. Священник Василий Горбачев был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 257-262

Примечания

[1] Храм во имя Страстей Господних с приделом во имя Иверской иконы Божией Матери относился к подворью Спасо-Преображенского мужского монастыря.

[2] Храм в честь Сретения Господня, также Петропавловский на Верхнем базаре. В годы советской власти после перехода кафедрального Александро-Невского собора к обновленцам Сретенский храм на некоторое время стал кафедральным.

[3] ГАРФ Ф.10035, д. П-78029, л. 8.

Источник: fond.ru

Священномученик Иоанн родился в 1874 году в селе Аксиньино Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Семена Покровского. Окончил Московскую Духовную семинарию и в 1897 году был рукоположен во священника. В 1916 году отец Иоанн был назначен настоятелем Покровской церкви в селе Чиркино. За безупречное служение возведен в сан протоиерея и назначен благочинным храмов Малинского[1] района.

Намереваясь арестовать протоиерея Иоанна Покровского и помогавших ему в церкви верующих, сотрудники НКВД допросили всех, кто, по их мнению, согласился бы подписать лжесвидетельства. Учитель местной школы в селе Чиркино показал: «В сентябре 1937 года около школы Покровский, не подозревая себя в пропаганде религиозных убеждений, говорил детям: “Молитесь Богу, тогда и уроки у вас будут усваиваться хорошо, не будьте поклонниками сатаны”. Разговоры Покровского среди детей я замечаю часто: это видно из того, что дети во время перемены в религиозные праздники ходят в церковь и ставят свечи. Школа находится в десяти метрах от дверей церкви, даже в летнее время, когда поют в церкви, слышно в школе; сейчас церковь угрожает школе тем, что хотят из дома, где помещается школа, ее выгнать, так как этот дом принадлежит церкви, и второе то, что купол церкви треснул и немного покачнулся на школу, весной может завалиться»[2].

Один из жителей села показал: «В августе 1937 года на проработке сталинской конституции... Покровский говорил, что конституция только для большевиков, а не для бедного класса, который ограблен советской властью; в конституции записано, что свобода, а какая свобода, когда только знают, что грабят крестьян, колокола и те сняли; это получается гонение на православных крестьян»[3].

В соответствии с показаниями лжесвидетелей была выписана справка на арест священника, подписанная руководителями Управления НКВД по Московской области Якубовичем, Персицем, Нусиным и Овчаровым. В ней говорилось, что «в селе Чиркино проживает Иван Семенович Покровский, который до, после революции и до настоящего времени работает попом. В 1937 году возведен в протоиереи и назначен благочинным. Будучи недоволен существующим в нашей стране строем, среди населения ведет антисоветскую агитацию и особенно обнаглел после опубликования конституции и положения о выборах в Верховный Совет СССР. Гнусно клевещет на советское правительство и руководителей ВКП(б), а также на колхозное строительство. Его дом в селе Чиркино посещают бродячие церковники не только Малинского района, но и Коломенского, Озерского и других. В результате в колхоз занесли заразную болезнь на лошадей и свиней, а также три лошади недавно из конюшни были украдены. Поп в разговорах среди колхозников по этому вопросу говорит, что это Божье наказание, нужно ходить всем в церковь и молиться Богу»[4].

27 января 1938 года власти арестовали протоиерея Иоанна.

На следующий день после ареста священника состоялся допрос.

— Следствие располагает материалами о том, что вы среди населения высказывали враждебность к советской власти.

— Я не могу припомнить разговоров, в которых были бы слова, враждебные советской власти, за исключением слов, обращенных к верующим, чтобы они молились за невинных людей, заточенных в тюрьму советской властью.

— Вы среди верующих говорили, что советская власть притесняет Церковь и служителей культа, при этом гнусно клеветали на советское правительство.

— Я говорил верующим, что по приходу ходить не разрешают, а раньше было свободно; с одной стороны, пишут, что религиозные отправления свободны, а с другой стороны, этой свободы мы не видим.

— Привожу вам выдержки из показаний свидетелей о вашей контрреволюционной антисоветской деятельности. Признаете, что вы это говорили?

— Я это отрицаю, так как я ни с кем и ни при каких обстоятельствах это не говорил.

— Следствием установлено, что вы группировали вокруг себя бродячих церковников и монашек Малинского и других районов. Признаете это?

— Признаю, что ко мне часто приходили церковники Малинского, Коломенского и других районов.

16 февраля следователи снова допросили священника.

— Кто посещал вашу квартиру?

— Мою квартиру посещали жена священника села Бортниково Орлова, которая приходила ко мне 18 января 1938 года и говорила, что ее мужа Сергея Андреевича Орлова арестовали органы НКВД; священник села Мещерино Фаминцев приходил два-три года тому назад, Михаил Покровский — священник села Федоровского — посещал мою квартиру осенью 1937 года.

— Какие у вас были разговоры во время посещений вашей квартиры служителями культа?

— Во время посещений моей квартиры священниками у нас бывали разговоры: со священником Фаминцевым говорили, что по конституции должно быть свободное отправление религиозных обрядов, но на самом деле советская власть запрещает хождение по приходу под предлогом заразных заболеваний. Мы считаем это совершенно неправильным. Со священником Покровским никаких разговоров о советской власти не было.

— Кого вы лично посещали из церковников и служителей культа?

— Я посещал квартиры Фигуриной, Котовой, Корнеевой, священников Фаминцева, Михаила Покровского, с которыми разговаривал о церковных обрядах, как посещается церковь верующими. Были разговоры о том, что советская власть запрещает ходить по приходам. Фаминцев мне сказал: «Очень тяжело стало жить, советская власть зажимает хороших людей». Дальше Фаминцев добавил, что надо терпеть и переносить все тяжести. Других разговоров против советской власти не было.

— Следствие располагает данными, что вы среди колхозников сел Чиркино и Щербинино выказывали враждебность к советской власти.

— Никакой антисоветской агитации среди колхозников с моей стороны не было; я лишь каждую службу в церкви говорил, чтобы верующие молились за лучших людей, которые заключены советской властью в тюрьму.

— Признаете ли вы себя виновным в антисоветской агитации среди колхозников и в организации контрреволюционной группы в селе Чиркино?

— Никакой антисоветской агитации среди колхозников не было, я был лишь недоволен тем, что советская власть не разрешает ходить по приходу.

На этом допросы были закончены. Уже после того, как священник подписал протокол, следователь в том месте, где было написано показание отца Иоанна, что священник Фаминцев сказал: «надо терпеть и переносить все тяжести, придет время, станем жить лучше», от себя поверх строки надписал: «когда придет Гитлер».

21 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Протоиерей Иоанн Покровский был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 222-228

Примечания

[1] Ныне Ступинского.

[2] ГАРФ Ф.10035, д. 23056, л. 57.

[3] Там же. Л. 59.

[4] Там же. Л. 2.

Источник: fond.ru

Священномученик Леонтий родился 10 июля 1869 года в селе Лодыженка Уманского уезда Киевской губернии в семье псаломщика Степана Гримальского. В 1892 году Леонтий Степанович окончил Киевскую Духовную академию и поступил учителем в церковноприходскую школу в селе Русаловка Уманского уезда. В 1893 году он женился. 31 июля 1894 года Леонтий Степанович был рукоположен во священника ко храму в селе Песчаново Звенигородского уезда Киевской губернии. В 1914 году он был переведен в храм в селе Роги Уманского уезда Киевской губернии, где служил до 1931 года. В 1922 году отец Леонтий был возведен в сан протоиерея, в 1928 году — награжден палицей. В 1931 году он переехал в село Жигалово Щелковского района Московской области, где его зять, священник Николай Хорьюзов, служил в Никольском храме. Здесь отец Леонтий исполнял должность псаломщика с правом священнослужения.

4 апреля 1932 года отец Леонтий был назначен в храм святых апостолов Петра и Павла в селе Лыткарино Ухтомского района Московской области. В 1935 году протоиерей Леонтий был награжден наперсным крестом с украшениями. В июле 1937 года он был переведен служить в храм в село Ильинский Погост Солнечногорского района, а 31 октября того же года назначен служить в Успенский храм в село Гжель Раменского района, где незадолго перед этим был арестован переведенный сюда священник Николай Хорьюзов.

26 января 1938 года протоиерей Леонтий был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. 30 января следователь допросил священника.

— Где сейчас находится ваш зять, Хорьюзов? — спросил он.

— Мой зять, Хорьюзов, арестован органами НКВД. За что он арестован, я не знаю.

— Какая у вас была с ним связь?

— Я был с ним в дружеских отношениях, мы часто навещали друг друга и оказывали друг другу материальную помощь. После ареста Хорьюзова его жена живет у меня.

— Следствие располагает сведениями о том, что вы имеете сан протоиерея. Скажите, в каком году вы получили данный сан?

— В сан протоиерея я возведен в 1922 году, и по настоящее время я состою в данном сане. В протоиереи я возведен за долголетнюю службу.

— Какие суждения вы имели с гражданами о выборах в Верховный Совет?

— Разговоров на эту тему я не имел. Ко мне с вопросами на эту тему никто не обращался, и я лично советов своих никому не давал.

— Какие вы вели разговоры о международном положении и, в частности, об опасности войны?

— Разговоров о международном положении и вообще на политические темы я не вел, потому что ко мне никто не обращался с такими разговорами, а я еще и умышленно уклонялся от этих разговоров.

8 февраля следователи допросили некоего свидетеля.

— Что вам известно о контрреволюционной деятельности Леонтия Степановича Гримальского? — спросил следователь.

— Я часто посещал квартиру Гримальских и замечал, что к ним приезжали неизвестные мне люди, из них некоторые были служителями культа; кроме них, приезжали двое из Москвы, один рекомендовался художником, а второй якобы работник НКВД. С какой целью указанные лица посещали Гримальского, я не знаю, так как во время моего посещения они никаких разговоров между собой не вели, а сам священник, как только я приходил, уходил в каморку. Приезжие жили у Гримальского не более суток и уезжали. Из разговоров Гримальского я только один раз слышал недовольство по адресу советской власти — по поводу мясопоставок. Разговор его сводился к тому, что власть незаконно берет мясопоставки, — подлинных сказанных им слов я сейчас не помню. Священник, находясь на службе где-то в другой церкви, летом часто приезжал в село Гжель, где до него служил его зять Хорьюзов и диакон Воскресенский. Оба они сейчас арестованы органами НКВД. Гримальский с ними поддерживал тесную связь. Арестованный диакон Воскресенский, будучи на службе при нашей церкви, открыто компрометировал советскую молодежь, называя ее шпаной. При исполнении религиозных треб говорил речи, не относящиеся к религии.

9 февраля 1938 года следователь допросил отца Леонтия.

— Говорили ли вы о неправильных действиях советской власти по взиманию государственных поставок?

— О государственных поставках я никому ничего не говорил. Взимаемые налоги и государственные поставки с меня я считаю законными.

— Дайте показания о ваших знакомых и связях с ними.

— Я имел тесную связь с Николаем Хорьюзовым, до меня служившим священником в селе Гжель, также имел связь с диаконом церкви села Гжель Воскресенским. Оба они сейчас арестованы и осуждены органами НКВД. Их я часто навещал летом 1937 года, когда я еще жил и служил в селе Ильинский Погост.

— С какой целью вы навещали Хорьюзова и Воскресенского?

— Я приезжал к Хорьюзову как к зятю, Воскресенский виделся со мной как со священнослужителем.

— Следствие располагает данными о том, что в момент посещения вами села Гжель приезжали лица, не имевшие отношения к служителям культа.

— Да, действительно, когда я приезжал из Ильинского Погоста к зятю Хорьюзову, то одновременно со мной приезжали два человека из города Москвы, — одного из них я знаю по имени Борис, таковой где-то работает и одновременно учится. Мне он знаком не был. Второго я совершенно не знаю.

— Скажите, Гримальский, с какой целью приезжал указанный вами Борис?

— Цели приезда этого Бориса я не знаю. Разговоров при мне о цели его приезда не было.

— Что вам известно о контрреволюционной деятельности Хорьюзова и Воскресенского?

— О контрреволюционной деятельности Хорьюзова и Воскресенского я совершенно ничего не знаю. Знаю только то, что они оба осенью 1937 года были арестованы органами НКВД.

— Что можете еще показать по существу предъявленного вам обвинения?

— Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю и показать ничего не могу.

21 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Леонтий Гримальский был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 216-220

Источник: fond.ru

Священномученик Владимир родился 6 июня 1871 года в семье священника Алексея Покровского в городе Москве. Окончив Духовную семинарию, Владимир Алексеевич в 1894 году был рукоположен во священника к Вознесенскому храму в селе Бурцево Верейского уезда Московской губернии, здесь он прослужил более сорока лет.

В 1937 году, когда началось беспощадное уничтожение Церкви, следователи НКВД, для придания этому уничтожению видимости законности, допросили дежурных свидетелей, которых у них довольно было в каждом районе и в каждом селе. Двое свидетелей — священник соседнего села и псаломщик — показали, что священник Владимир Покровский — «ярый противник существования советской власти. Вокруг себя группирует монашек, религиозных фанатиков и другой антисоветский элемент... Покровский антисоветский человек. В ноябре 1937 года Покровский... сказал: “Написали новую конституцию. Это не конституция, а кусок бумаги, написанная для обмана народа. По конституции сделали нас равноправными перед массами, а на самом деле всех сажают и не дают нам никакого житья. Хорошо пожить, наверно, не придется”»[1].

26 января 1938 года отец Владимир был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и на следующий день допрошен.

— Были ли вы лишены избирательных прав? — спросил следователь.

— Да, был, как священник.

— Следствие имеет материалы, что среди населения вы проводили антисоветскую и контрреволюционную деятельность, направленную против мероприятий, проводимых советской властью. Вам предлагается дать правдивые показания по данному вопросу.

— Нет, я среди населения ни антисоветской, ни контрреволюционной деятельностью не занимался, — ответил священник.

На этом допросы и само следствие были закончены. 21 февраля тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Священник Владимир Покровский был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 220-222

Примечания

[1] ГАРФ. Ф. 10035, д. 21377, л. 13, 15.

Источник: fond.ru

Священномученик Парфений родился 30 января 1874 года в селе Рязанцы Богородского уезда Московской губернии в семье псаломщика Василия Грузинова, прослужившего тридцать лет в Троицкой церкви в Рязанцах[1]. Он умер, когда Парфению исполнилось одиннадцать лет. После смерти мужа мать Парфения, Параскева Петровна, стала работать просфорницей в Пятницкой церкви при Троице-Сергиевой Лавре. Восьми лет Парфений был отдан учиться в городское училище. В 1890 году он окончил Перервинское духовное училище, в 1896-м — Вифанскую Духовную семинарию, а в 1900-м — Московскую Духовную академию.

В 1901 году Парфений Васильевич был направлен псаломщиком в один из храмов Москвы; с этого времени и до 1933 года он служил в московских храмах псаломщиком. В 1933 году он был рукоположен во священника к одному из храмов Москвы, а в 1935 году был направлен служить в Михаило-Архангельский храм в село Михайловское Звенигородского района Московской области.

Во второй половине 1937 года снова начались массовые аресты, и сотрудники НКВД стали вызывать свидетелей для дачи показаний. В первых числах февраля 1938 года были допрошены такие свидетели и в селе Михайловском.

Один из них показал, что летом 1937 года он, подойдя к ограде церкви и увидев священника, взял у него три рубля взаймы, на которые купил себе хлеба. «Деньги я эти до сего времени Грузинову не отдал, и он их с меня не спрашивал, — сказал свидетель. — Кроме сборищ на квартире Грузинова, я замечал, что он собирает верующих летом где-либо в поле у леса и что-то им рассказывает. Каждый раз после этих сборищ всегда получаются какие-либо прорывы в колхозе, были случаи порчи косилок во время уборки овса из-за того, что в поле оказались набиты колья, об которые часто ломались косилки, а также был случай во время косьбы ржи в 1937 году: трактор попал в замаскированную яму, вследствие чего образовался простой на целый день. Все эти вредительские действия получались на второй-третий день после того, как был сбор верующих Грузиновым»[2].

Допрошенный в качестве свидетеля председатель сельсовета показал, будто отец Парфений говорил, что «советская конституция — липовый закон, религиозный закон — лучший для всех людей. Он призывал верующих к укреплению веры. В середине мая Грузинов среди верующих распространял агитацию, чтобы колхозники не выходили на работу, чем сорвал весеннюю посевную»[3].

На основании подобного рода показаний была составлена справка на арест священника, и 15 февраля 1938 года отец Парфений был арестован, заключен в тюрьму в городе Можайске и на следующий день допрошен. Рассказав о своей деятельности как церковно- и священнослужителя, отец Парфений добавил:

— Всего без перерыва прослужил в разных церквях тридцать семь лет.

— Скажите, с кем вы поддерживаете связи? — спросил следователь.

— Связи я ни с кем не поддерживаю, за исключением высшего духовенства и благочинного.

— Вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью и распространяете клевету против проводимых партией и советской властью мероприятий. Требую от вас правдивых показаний по предъявленному обвинению в контрреволюционной деятельности.

— В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной деятельности и распространении клеветы относительно мероприятий, проводимых правительством, я виновным себя не признаю.

Этим допросом следствие было закончено, и 19 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Парфения к расстрелу. Священник Парфений Грузинов был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль».

Тверь. 2005. С. 254-256

Источник: fond.ru

Примечания

[1] А.Ю. Дубинский. Вифанская духовная семинария. Алфавитный список выпускников 1881-1900 годов (краткий генеалогический справочник). М., 2002. С. 18.

[2] ГАРФ. Ф. 10035, д. П-59681, л. 9 об-10.

[3] Там же. Л. 11 об.

Священномученик Иоанн Калабухов и исповедник Иоанн Летников

Священномученик Иоанн (Иван Лукич Калабухов) родился 13 ноября 1873 года в деревне Толбино Хатунской волости Серпуховского уезда Московской губернии. Получив образование, он с 1900 года работал приказчиком в фирме Филиппова, специализировавшейся на выпечке и продаже хлебобулочных изделий. Во время революции 1905 года Иван принимал участие в революционном движении, состоя членом Союза булочников, которым руководила тогда партия социалистов-революционеров. В 1908 году он уехал в Архангельск, где около года работал весовщиком на железной дороге, а затем устроился приказчиком у частного булочника. Господь отрезвил Ивана, он увидел ложность безбожных революционных идеалов и понял, что путь спасения для человека единственный — это путь служения Богу, а благо народа — в религиозном просвещении. И Иван поступил в храм псаломщиком. В 1915 году Иван Лукич приготовился к экзаменам для поступления в Архангельскую Духовную семинарию, которую из-за безбожной революции ему пришлось окончить экстерном.

В апреле 1917 года Иван Лукич был рукоположен во священника ко храму в селе Ваймуга Архангельской губернии, а в 1920 году направлен служить в храм в селе Смотраковское Шенкурского уезда Архангельской губернии. В это время территория Шенкурского уезда была занята частями Белой армии. После их ухода отец Иоанн был арестован за произнесенную им в храме антисоветскую проповедь и приговорен к трем месяцам заключения.

Вернувшись из заключения, он продолжил служение в храме. Примерно в 1924 году отец Иоанн познакомился с высланным из Московской губернии священником Георгием Беляевым, жившим в соседнем селе Боголюбском. Отец Георгий весьма переживал, что столь любимый и его трудами устроенный приход в селе Протопопово остался без священника, и, увидев в отце Иоанне весьма достойного пастыря и возможного своего преемника, предложил ему отправиться в Протопопово и для этой цели снабдил его соответствующим рекомендательным письмом.

По приезде в 1925 году отца Иоанна в село Протопопово было созвано общее собрание прихода и зачитано письмо отца Георгия. Авторитет отца Георгия среди прихожан села Протопопово был настолько высок, что кандидатура отца Иоанна была единогласно одобрена, и он получил благословение епископа на служение здесь.

Прекрасный, в древнерусском стиле Троицкий храм в селе Протопопово был возведен сравнительно поздно — в конце семидесятых годов ХIХ столетия тщанием благочестивых прихожан большого села. Основным инициатором, жертвователем и попечителем строительства был купец Андрей Павлович Салтыков, имевший пароходство, баржи на Оке и свою торговлю. Ближайшим своим помощником по церковным делам он поставил своего зятя Ивана Леонтьевича Летникова, который стал затем бессменным старостой Троицкого храма до самого своего ареста в 1929 году. До приезда отца Иоанна в село с каждого дома на нужды храма добровольно собиралось по пятьдесят копеек; священник этот порядок изменил и предложил прихожанам собирать по три рубля, на что они охотно согласились. Все эти деньги пошли на ремонт храма и отопление. Местные власти, узнав об этом, запретили сбор денежных средств, обвинив священника в проведении денежных поборов с населения. Однако жители села не обратили на решение сельсовета внимания и сами стали собирать деньги, чтобы поддержать свой любимый и на их глазах выстроенный храм.