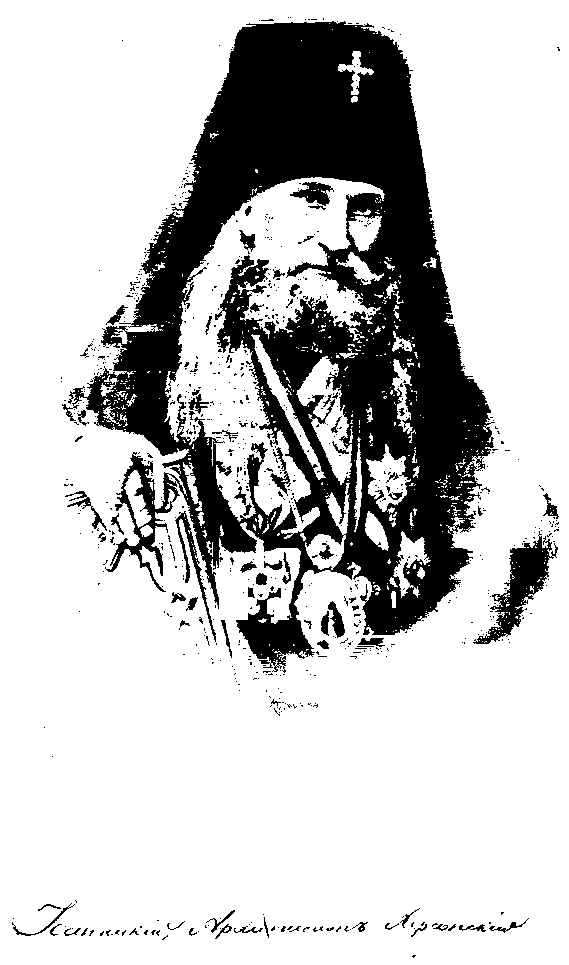

Семь Херсонских Архиепископов

Биографии с приложением портретов, выполненных фототипом

Содержание

Архиепископ Гавриил (Розанов) Архиепископ Иннокентий (Борисов) Архиепископ Димитрий (Муретов) Архиепископ Леонтий (Лебединский) Архиепископ Иоанникий (Горский) Архиепископ Платон (Городецкий) Архиепископ Никанор (Бровкович)

Архиепископ Гавриил (Розанов)

9-го мая 1837 г. – 1-го марта 1848 г.

Первый Архиепископ Херсонский и Таврический – Преосвященный Гавриил, в миру Василий Федорович Розанов, родился 26-го января 1781 года. Отец его был священником одного из глухих сел Костромской губернии. Известий о его раннем детстве, о первых впечатлениях, вынесенных из семейной обстановки, о влиянии отца и ближайших родственников, о начальном обучении, никаких не сохранилось. В своей автобиографии он вспоминает только молодые юношеские годы и первые служебные шаги. «Первоначальное образование получил я – пишет он – в Костромской семинарии, питал всегда пламенное рвение к учению, и страх к наставникам, от своих сверстников поэтому никогда не отставал. За то и наставники меня отменно любили. Ученье семинарское кончил при преосвященном митрополите Платоне в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 1803 года. Выбыл оттуда с аттестатом, в коем назван примерным, в Костромскую семинарию, из которой и в лавру поступил, и определен учителем, с преподаванием первой части риторики, собственно поэзии, и других предметов, приватными именовавшихся. Жалованья получал на первый раз не более 90 рублей. Был потом учителем-же риторики, наконец и философии и физики, с прохождением между тем должности префекта, соответствующего, по теперешнему разряду, инспектору, с таким прибавлением, что на префекте лежала тогда главная по экономии семинарской ответственность. До 1811 года шел я сим поприщем; в 1811 отправился в вакациальное время в Санкт-Петербург, почти без особой цели. Но особое участие во мне возымели преосвященные покойные, Санкт-Петербургский митрополит Амвросий и епископ Вологодский Евгений, бывший потом митрополитом Киевским. Лишь только появился я в С.-Петербурге, представился преосвященному митрополиту Амвросию, с письмом от преосвященного Евгения, бывшего после митрополитом Киевским, и с поднесением слабых своих опытов труда на поприще наук, предложено мне было поступить в монашество. По согласии моем, к которому я убежден был другими благодетелями моими, каковы, на пример, о. архимандрит Сергий, бывший тогда ректором академии С.-Петербургской, а потом и епископом Костромским, и Филарет, митрополит Московский, бывший тогда бакалавром академии и архимандритом, покойный главный благотворитель мой Амвросий митрополит сам на себя принял труд снестись с Костромским преосвященным Евгением об отпуске меня из Костромской семинарии в Невскую лавру. Cиe беспрекословно и сделано было. Я из Костромы уволен с самым благодетельным от преосвященного Костромского засвидетельствованием, в коем сказано было: поведения благородного и т. д.

Сам митрополит Амвросий ходатайствовал у св. Синода, чтобы дело о пострижении моем решено было скорее; и действительно, в 25 день сентября 1811 года он, мой милостивец, привезши с собой из св. Синода указ, призвал меня и сказал: вот ты у преподобного Сергия учился. Сергий преподобный и разрешает твою судьбу – быть в монашестве! Дело по сему предмету кончилось.

Но надобно было придумать для меня, имеющего постричься, и должность ученую. Что-ж тут? Меня назначают бакалавром С.-Петерб. дух. академии по предмету философскому к профессору Горну; и хотя я не возведен еще был на сию должность: однако-ж самим министром духовных дел, князем Голицыным, лично и ясно был поздравлен. Внезапно последовало возражение со стороны другого архиерея, преосвященного Рязанского Феофилакта, совсем не по недоброжелательству ко мне, но по другим случаям, касающимся до личных отношений митрополита с архиепископом. И дабы, при такой встрече, не почитал я себя напрасно обиженным, – вдруг в св. Синоде поставляют определение быть мне архимандритом и состоять настоятелем третьеклассного Спасокаменского в Вологде монастыря, с возведением притом меня в звание префекта Вологодской семинарии, который в обязанности еще состоял и преподавать там философию. Итак в 15-й день октября 1811 года в Невской лавре, за утренею постригли меня в монашество, а за литургией в тот же день посвятили во иеродиакона. В 17 день того же октября в Исаакиевском соборе преосвященный Иосаф, викарий С.-Петербургский, рукоположил меня во иеромонаха, и в 24 число того же октября, в церкви всех скорбящих Богоматери, сам митрополит Амвросий поставил во архимандрита. Сколько слез я пролил при самом рукоположении в первый чин, – сего не объяснить, равно как и не постигаю, что подобное делалось со мной при хиротонии во епископа! По произведении меня во архимандрита Спасокаменского монастыря, прибыл я из С.-Петербурга в Вологду в 1-й день декабря 1811 года, и во 2-й день, по обряду настоятеля, вступил в упомянутую обитель. В то же время от благодетеля моего, преосвященного Евгения Вологодского, удостоен и других почестей: я сделан был присутствующим в Вологодской духовной консистории, а по семинарии возведен в звание префекта, с должностью учителя философии. Здесь-то предстоял мне особый подвиг и случай заслужить упомянутые почести, доставшиеся мне, судя по моим сверстникам столь поспешно и будто рано, по крайней мере, по моему сознанию. Монастырь Спасокаменский достался мне в самом расстроенном по хозяйству состоянии; неотложно мне следовало приняться за поправку церквей и келий, где жил сам я и из которых, по ветхости их, мороз нередко выгонял меня вон. 12-й год прошел однако, по причине несчастной всеобщей годины, без ocoбой деятельности, тем паче, что монастыри Вологодские заняты были приезжим из Москвы духовенством с их церковными и частными принадлежностями. 1813-го года выбыл из Вологды и благодетельствовавший мне архипастырь Евгений на Калужскую кафедру; а в след за ним потребован в С.-Петербург, для разных поручений, и ректор семинарии Вологодской Спасоприлуцкого в Вологде-же второклассного монастыря архимандрит Феофилакт. Должность ректора по семинарии, без отмены префектской, поручена мне, равно как и Спасоприлуцкий монастырь вверен во управление мне, без перемещения из Спасокаменского. Таким образом и по консистории, и по семинарии, и по монастырям сделался я первенствующим в одном лице.

Должность ректора, с званием префекта, носил я по 1814 год. В этот год кончился первый академический курс в С.-Петербурге, и комиссия духовных училищ, возведши меня на степень действительного ректора семинарии, с званием профессора богословских наук, поручила мне образовать семинарию со всеми подведомственными ей училищами по новому уставу. Для сей цели из С.-Петербурга в Вологду присланы были тогда и профессоры различных классов. Поручение мне достодолжно и исполнено мною. Семинария с училищами преобразована; учащие и учащиеся, после многих вещественных переделок в семинарском здании, водворены; открыто общежитие; началось учение, какому быть следовало, и корабль, оснащенный в полной исправности, пустился в пространное море.

В тоже время, как удостоен я звания ректора и профессора, перемещен я был из третьеклассного Спасокаменского монастыря во второклассный Спасоприлуцкий, которого и был я настоятелем до востребования меня на чреду проповедания слова Божия в С.-Петербург. Это последовало в 1819 году. Тогда отправился я в столицу и там, кроме проповеди слова Божия, возложена была на меня должность законоучителя в первом кадетском корпусе. Там мое было и пребывание, пока я оставался в С.-Петербурге. 1821 года из Спасоприлуцкого монастыря переведен я св. Синодом в первоклассный Ярославский Толгский монастырь, куда из кадетского корпуса, дав относительно воспитанников моих в корпусе торжественный и счастливый притом отчет, и отправился в феврале упомянутого 1821 года, с поручением мне управления не только монастыря Толгского, но и Ярославской семинарии, за отбытием из оной ректора ее архимандрита Неофита в С.-Петербург.

В том же 1821 году Божий промысл указал мне новый путь в Орел; по повелению Государя Императора и по благословению св. Синода я назначен епископом Орловской паствы. Для принятия сего сана отправляюсь в Москву и там, с чувством сердечного неописанного умиления посвящаюсь в 18 день сентября 1821 года архипастырями уже упомянутыми».

9-го октября, епископ Гавриил вступил в управление Орловской Паствой. Автобиография, касаясь этого периода в служебной деятельности Преосвященного Гавриила, сообщает два случая встречи им Императора Александра Благословенного. В первый раз Государь посетил Орел для произведения смотра войскам, собравшимся здесь в числе 80.000. Он изволил прибыть 3 сентября 1823 г. в 12 часов ночи. На другой день 4-го сентября, имели счастье представиться Государю Императору все сословия города, – между прочими лицами и Епископ, с почетнейшим духовенством. Но архипастырь Высочайше был отличен сравнительно с другими тем, что Государь изволил пригласить его одного в кабинет свой. «Не знаю, говорит сам преосвященный, описывать-ли мне, каким Его я тогда видел, о чем был наш разговор, что он спрашивал и что я отвечал? Скажу только, что Государь осыпал меня своим благоволением, коего удостоил и всех прочих, мной ему представленных». 5-го сентября в день тезоименитства Государыни Императрицы Елисаветы Алексиевны, торжественное богослужение архиерейское происходило в Архангельской церкви, а Государь, спеша на предположенные маневры, слушал литургию в другой небольшой церкви. После обедни преосвященный осчастливлен был приглашением к столу Государя. «Когда я явился, – продолжает владыка описание сих отраднейших минуть своей жизни, – Император опять потребовал меня в кабинет свой и начал разговор о воинстве, которое он хвалил и сказал между прочим: что многочисленное войско нужно теперь для России по ее пространству и что впрочем теперь нам приобретать не для чего, а надлежит только сохранить приобретенное. Подробности сей интересной беседы потребовали бы многих строк: но довольно»... Второй раз преосвященный Гавриил имел свидание с «благословенным Александром» в городе Севске, 1825 г., на пути его Величества в Таганрог, где определено было ему кончить земное поприще. «Мне последнему из архиереев суждено было, – говорит преосвященный, – узреть угасавшую жизнь великого Государя. Через пять месяцев, именно в январе 1826 г., я имел прискорбную честь всретить того же Государя, но уже не живого, а окончившего свой век, Которого провожал от границы до границы своей паствы (Орловской Епархии)».

В том же 1826 году, преосвященный имел счастье «всретить в своей пастве и блаженные памяти Благочестивейшую Императрицу Елисавету Алексиевну» на возвратном пути Ее из Таганрога в С.-Петербург. Это событие архипастырь описывает так: «в понедельник, в 3-й день мая 1826 года, по предварительном совещании с князем Волконским, я представился Ее Величеству в 9 часов утра. Государыня была очень слаба, едва держалась на ногах; но приняла меня совершенно матерински. Мне очень жаль, сказала Императрица, что, по слабости своей, не могу быть в церквах и выходить к народу. Я старался утешить скорбящую"…

Около 7 лет преосвященный Гавриил управлял Орловской Епархией; в 1828 году, мая в 22 день, он был Высочайше назначен на Екатеринославскую архиепископскую кафедру, на место скончавшегося архиепископа Онисифора, при котором (он) состоял в Вологде ректором семинарии.

В Екатеринослав преосвященный Гавриил прибыль 1-го августа. Нет нужды подробно останавливаться на его Екатеринославской деятельности. Устройство нового кафедрального собора и двух городских церквей – Успенской и Свято-Троицкой, устройство семинарии и духовного училища, заботы о подъеме уровня семинарского образования, об улучшении быта духовенства, о благолепии богослужения, о подготовке целого класса опытных чтецов и певцов достаточно показывают, как широка и разнообразна была деятельность преосвященного Гавриила за 9 лет управления им обширным Новороссийским краем.

За отличное усердие и примерные труды в исполнении всех пастырских обязанностей в Екатеринославе, преосвященный Гавриил Всемилостивейше сопричислен был 5 января 1829 г. к ордену Св. Анны 1-й степени, а 31 декабря 1832 г. Высочайше пожалован в архиепископа.

В 1837 г. состоялось определение Св. Синода о разделении громадной по пространству его епархии на две кафедры: Екатеринославскую и Херсонскую. В состав первой вошли церкви одной Екатеринославской губернии, в состав второй – губернии: Херсонская и Таврическая; местопребывание архиепископа Херсонского назначено в Одессе. 9-го мая доклад Св. Синода Высочайше был утвержден с назначением на новую кафедру архиепископа Гавриила, как пастыря опытного, по выражение указа Св. Синода. Трогательно было прощанье архипастыря с паствой, которую он любил, как заботливый друг. Со слезами на глазах, в простых, но искренних выражениях, он высказал всю душу пред духовными детьми, на последнем своем священнослужении. «Исповедуюсь не лицемерно, говорил он, что с душевным прискорбием оставляю вас; потому что я привержен к вам, привык к Екатеринославу, который да сохранится неврежденным, неподвижным, доколе светит луна и сияет солнце... Град ваш не пространен, но тих, украшен смирением; не пышен, не великолепен; зато отличен любовно к образованию христианскому; потому-то я привержен к вам, достопочтенные, потому-то и сами берега быстротекущего Днепра столь веселят меня, что желал-бы здесь и умереть» и проч.

Слезы слушателей были ответом на последнюю беседу архипастыря, который девять лет «пленял их отеческой нежностью, восхищал пламенной ревностью к благолепию св. храмов, привлекал сердца всех радушным обхождением».

24-го июля 1837 года архипастырь наш в Одесском кафедральном соборе, по принесении первых молитв, преподал мир и благословение; затем торжественно, в присутствии графа Воронцова, открыта была Духовная Консистория; преосвященный вступил в управление. Несмотря на то, что в состав новой кафедры вошли только три уезда Херсонской губернии: Одесский, Тираспольский и Ананьевский, круг пастырской деятельности его здесь оказался так же обширен, как и в Екатеринославе. Кроме организации кафедры, образования приличной свиты, приобретения ризницы, усовершенствования хора и т. п., предстояло возвысить, оживить церковный быт Одессы, вовсе не отвечавший, внешнему ее процветанию. Неутомимо стремясь к этой цели, в течение 11-тилетнего пребывания в Одессе, преосвященный Гавриил, наконец, имел утешение видеть результат своих трудов. Один из просвещенных одесситов, внимательно наблюдавший за успехами пастырских забот Гавриила, писал: «принадлежа к числу Одесских старожилов, я могу судить вслух о переменах к лучшему: о благотворном влиянии, какое мы ощущаем со времени учреждения у нас епархии Херсоно-Таврической».

Прежде чем перейти к описанию епархиально-административной деятельности преосвященного, утвердившей за ним память в Одессе, припомним два обстоятельства, совпавшие с его перемещением из Екатеринослава на Херсонскую кафедру. Первое, – это прибытие в Одессу блаженной памяти Государя Императора Николая Павловича с Государыней Александрой Федоровной, ровно через два месяца, по приезде сюда преосвященного Гавриила. 5-го октября, Их Величества изволили посетить кафедральный собор, где архипастырь имел счастье встретить Августейших Гостей с крестом и св. водою. На другой день, в 11 часов, Монарх изъявил желание видеть архиепископа в своей квартире. Преосвященный явился вместе с находившемся тогда в Одессе греческим митрополитом Герасимом. Его Величество спросил преосвященного Гавриила: «вы здесь недавно, преосвященный?» – «Точно так, Ваше Величество», отвечал архипастырь. «Помню, помню,» сказал Государь, потом продолжал: «наблюдайте строго за религией и нравами здешних жителей». Этим и кончилось свидание архиепископа с Государем.

Второе обстоятельство, которое мы имеем в виду, – Одесская чума 1837 г. В свое время было отмечено, что Архипастырь не отнесся пассивно к этому народному бедствию, напротив принял все зависевшие от него меры, чтобы возбудить в населении упавший дух, веру в Бога и надежды на лучшее будущее. Получив от Одесского гражданского начальства извещение о необходимости закрыть храмы, чтобы скопление народа не усилило заразы, преосвященный Гавриил обратился к пастве своей прежде всего с воззванием: «1) Убеждаю всех верных чад св. православной церкви повиноваться от Бога установленным властям свято, ненарушимо и от всего сердца, как самому Богу; ибо нет власти и начальства, которые не были-бы учреждены самим Богом; и тот, кто противится, противится Богу и ропщет на Него». «2) Приглашаю всех чад паствы моей смириться пред Господом и очистить души постом и покаянием, ибо беды, от Бога посылаемые, суть посещения Божии за грехи наши». «3) Православное духовенство здешнего города готово на всякую духовную помощь и утешение по первому требованию». «4) К сподоблению Св. Таин в домах, поскольку нужен предварительный пост: то особенно внушая оный на все продолжение заразы, мы, по долгу архипастырской любви и праву, сокращаем время пощения для приобщения Св. Тайнам, ограничивая оное для здоровых, благоговейно ищущих в том и предохранения и утешения, тремя днями; кроме сего, предаем сей предмет и рассуждению духовных отцов». «5) Предложив cиe возлюбленным моим о Христе чадам, я твердо уповаю, что Господь Бог не попустит нам искушаться свыше меры, даст нам зрети благая еще в настоящем животе, по множеству щедрот своих; паче же по ходатайству к Нему Единородного Сына Господа и Бога нашего Иисуса Христа и ради неусыпных молитв о нас Пресвятой Девы Богородицы, покровом коей и да пресечется всегубительное зло».

Затем архиепископ предложил Одесскому населению беседу о необходимости усиленной молитвы и о способе совершать ее. Беседа эта заканчивалась таким ободряющим призывом: «Станем прилежно, усердно, недреманно, неусыпно и с верой молиться Господу Богу; присовокупим к тому исправление нравов своих, злых обычаев и привычек...; помолимся об избавлении от напасти; а, когда исчезнет поражающий нас меч, тогда не поленимся прибегнуть в храм Божий, отверзтись имеющий, и возблагодарить Господа Вседержителя, что наказав, смерти нас не предал, но милостиво грехи наши простил и от беды избавил. О, какой тогда, представляю, у нас о Господе будет праздник!»

Во все время чумы (с половины октября по февраль), город был на карантинном положении; храмы стояли закрытыми; однако, по распоряжению преосвященного, религиозное утешение преподавалось всякому, без замедления, особо назначенными священниками. Даже умиравшим преподавал Животворящие Тайны священник, по особенному убеждению Архипастыря, согласившийся запереться в карантин на все время бедствия. С нового (1838) года признаки чумы стали мало-по-малу исчезать; меры властей, молитвы святителя, не раз выступавшего с проповедью пред обществом, не раз посещавшего карантин, сделали свое дело. Зараза прекратилась и Государь Император повелел снять оцепление города. 24-го февраля архиепископ служил первую после чумы литургию, совершил крестный ход из Покровской церкви в Кафедральный собор, в котором участвовало все духовенство; впереди процессии несена была икона святителя и чудотворца Митрофана Воронежского, присланная преосвященному Гавриилу архиепископом Воронежским Антонием «в память избавления града Одессы». На другой день князь Михаил Семенович Воронцов благодарил Архипастыря за его пастырскую деятельность в продолжение печального времени. «Принесши вчерашний день благодарственное молебствие Богу за избавление нас от чумы и отдав окончательный отчет Государю обо всем случившемся», – писал он, – «я спешу удовлетворить одному из живейших желаний моего сердца: принесением Вашему Высокопреосвященству моей искренней признательности за благодетельные ваши содействия во время минувшего бедствия. Местные власти, подкрепленные усилием почетнейших здешних граждан, могли противопоставить злу одни только слабые, от сил человеческих зависящие, преграды, но молитвы благочестивого Пастыря призывают благословение Господне, и поучения веры поддерживают дух человека в затруднительных обстоятельствах жизни. Внезапное появление заразы среди многолюдного города и закрытие храмов Божиих, сопровождавшее карантинные предосторожности, произвело по необходимости общее уныние, но Ваше Высокопреосвященство, явясь пред народом с достойным Вас чувством благочестия, ободряли и утешали его Пастырскими Вашими поучениями и в минуты величайшей опасности приискали средства к безостановочному отправление необходимейших обрядов Православия. Сами жертвы губительной заразы, заключенные во внутренности карантина, лично Вами посещенного, чувствовали благодеяния веры, через получение от Вас особого пастыря, который, следуя примеру Вашего самоотвержения, предался видимым опасностям. Наилучшую земную награду попечений Ваших обретете Вы без сомнения в Высочайшем одобрении Монарха, до сведения которого довел я труды Ваши, но если к этому можно присоединить еще что-либо, то я приятнейшим долгом поставляю уверить Вас, Милостивый Государь и Архипастырь, что все сословия здешнего города умеют вполне чувствовать попечения Ваши о вверенной Вам пастве, и что примеры высокого Вашего благочестия запечатлены навсегда в их памяти». 2-го апреля 1838 года Государь причислил преосвященного к ордену святого Равноапостольного князя Владимира 2-й степени большого креста. В грамоте Монарха сказано: «с особенным благоволением усмотрели Мы назидательный образ Вашего действования в трудные дни города Одессы. Посему и признали за благо, сопричислить Вас к ордену...» и т. д.

Прошли грозные месяцы; население Одессы успокоилось; все вошло в обычную колею; архипастырь приступил к устройству вверенной ему епархии. Первым из важнейших его предприятий, в хронологическом порядке, было устройство архиерейского дома и при нем Крестовой церкви.

По прибытии в Одессу, преосвященный Гавриил поместился сперва в Успенском монастыре. Настала зима, сообщение между монастырем и городом стало затруднительно; владыка переселился в Одессу. Временная квартира была однако тесна и неудобна и неприлична. Явилась мысль приобрести дом внутри города. По просьбе преосвященного и по ходатайству князя Воронцова, Государь повелел, впредь до построения архиерейского дома «поместить архиерея в доме графа Потоцкого», а впоследствии соизволил уступить этот дом епархиальному начальству навсегда, для избежания расходов, необходимых на постройку нового здания. Заботы о доме этим впрочем не окончились; надо было приспособить пожалованное здание к новому назначению, построить в нем Крестовую церковь, помещение для консистории и проч. К счастью, Святейший Синод ассигновал требуемую сумму на все эти дополнительные постройки, и они произведены были без замедления. 4-го апреля 1842 года происходило освящение Крестовой архиерейского дома церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая. Архипастырь, по окончании первой литургии в новой церкви, произнес назидательное слово на текст: «возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем». Действительно, был серьезный повод душевно порадоваться: с архиерейским домом являлся прочный, устойчивый центр епархиальной жизни; функции церковной администрации сделались сосредоточенными; новый (Крестовый) храм, увеличив число Одесских церквей, мог на случай нужды заменять для архиереев даже Кафедральный собор.

Среди забот об устройстве своего дома и Крестовой церкви в нем, преосвященный употреблял все меры, чтобы расширить и украсить Одесский Преображенский собор, который в 1837 – 1842 годах был не только крайне тесен, особенно во время архиерейских служб, но и не докончен. Архипастырь предположил совершенно возобновить его, придать ему большую величину и размер посредством правильной пристройки, устроить в нем теплые приделы, обновить стенную живопись... Работы эти были начаты в 1842 году. Пристройка состояла в соединении колокольни с храмом так, что все обширное пространство между первым и последним зданием обращено в средний храм, поражающий своей величественностью. В 1848 году отделка новоустроенной части кончилась, и архипастырь имел радость 3-го февраля освятить правый придел собора во имя праведных Симеона и Анны. Оставалось обновить старый собор, но это дело взял на себя знаменитый преемник Гавриила Иннокентий. Все указанные переправки, равно как и устройство приличной архиерейской ризницы для новой святительской кафедры, архипастырь произвел без всякого денежного пособия от казны.

Но один-ли Собор был предметом внимания и забот преосвященного? Все церкви Одессы приняли при нем новый видь, а значительное число их построено вновь: так, в 1839 году докончена, по настоянию Архипастыря, Петро-Павловская церковь; в 1846 году сооружена церковь на Пересыпи во имя Казанской Божией Матери; в 1842 году начата, а в 1847 году освящена Сретенская; в 1844 году – церковь при женском монастыре во имя праведных Захария и Елисаветы; в 1846 году – Кладбищенская во имя Воскресения Христова; перестроены и поновлены совершенно Греческая и Михайловская на Молдованке. Нельзя не привести здесь правдивого отзыва об этой отрасли деятельности преосвященного Гавриила, сделанного по случаю освящения Сретенской церкви: «ныне, – говорит реферат, – все северное поморье Черного моря, недавно еще столь негостеприимное под властью мусульманской, представляет ряд Православных храмов, – символ незыблемого здесь владычества христианского и русского. Число этих храмов увеличивается ежегодно и они повсюду становятся благолепнее; утешительное это явление стало особенно учащаться в нашем краю и в нашем городе со времени учреждения здесь архиерейской кафедры; первый восседающий на ней достойный архипастырь, преосвященный Гавриил, неутомимо и ревностно печется о умножении числа и лепоты церквей Божиих во вверенной ему разноплеменной и разноязычной пастве, – и усилия его видимо благословляются Богом»...

Но где храмы, там и проповедь, там и проповедники, наставники Православного населения. Для образования таких проповедников и вообще для подготовки ученых священнослужителей преосвященный Гавриил сделал если не более, то во всяком случай так же много, как и его знаменитые предшественники: Евгений Булгарис, Никифор Феотоки, Афанасий. Ученый Евгений, при первоначальном образовании епархии (в 1775 году) положил основание Семинарии, в которой могли обучаться дети лиц духовного и светского звания. Преемник его Никифор открыл в рассаднике Евгения классы риторики, философии и богословия; архиепископ Афанасий, с перемещением Новороссийской епархии в 1803 году из Новомиргорода в Екатеринослав, перевел туда и семинарию, утвердил ее на прочных основаниях, и около 35 лет это заведение служило единственным средоточием духовного просвещения не только для Новороссийского края, но и для Черноморской области. Преосвященному Гавриилу выпал жребий основать вторую новую – Одесскую духовную семинарию. 1-го октября 1838 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы – она была открыта. В дар начинавшему жить учреждению преосвященный принес несколько богословских сочинений и приветствовал начальников и наставников ее речью-программой, которая осталась навсегда неизгладимой в их умах и сердцах.

Насадитель, естественно, любит свое насаждение: таким образом нет ничего удивительного, что архипастырь – основатель Одесской семинарии и неутомимо следил за развитием ее, входил во все мелочи ее устройства и благосостояния, давал стройное гармоническое направление всем частям воспитания – учебной, нравственной и физической. Поэтому, на первых-же порах существования Одесская семинария обратила на себя внимание высшей духовной власти. Два года спустя по ее открытии (в 1840 году), ревизор – ректор Киевской духовной академии, архимандрит Иеремия доносил в отчете, что Одесский рассадник по постановке учебного и воспитательного дела стоит на желательной высоте, а «Его Преосвященство, Архиепископ Гавриил, истинный отец и благодетель заведения входит во все подробности питомцев, особенно сирот».

В 1839 г., по ходатайству архиепископа, Святейший Синод, в виду дороговизны содержания в Одессе, возвысил оклады семинарии, поставив ее в 1-й разряд учебных заведений в отношении к штатам. Историческая записка о состоянии заведения, читанная после открытого испытания воспитанников, в 1841 г., замечает относительно этого факта: «Содержание учеников за минувшие 3 года было весьма хорошее и вообще экономическая часть семинарии, при непосредственном и неусыпном отеческом надзоре Высокопреосвященнейшего нашего, приведена в отлично-благоустроенное положение». В 1841 году из Херсонской семинарии были вызваны в С.-Петербургскую духовную академию два воспитанника, как обладающее удовлетворительными практическими сведениями в современном греческом языке. Этой честью семинария обязана была также своему основателю – преосвященному Гавриилу, который учредил при ней практический класс греческого языка, имея в виду местные потребности своей разноплеменной епархии. Класс открыт был при семинарии сперва в виде опыта, и «с 1-го января до сентября 1839 года учитель получал жалованье не из семинарских сумм, но непосредственно от Его Высокопреосвященства, а с 1-го сентября того-же года определен был особый наставник новогреческого языка, с производством ему от казны жалованья». По распоряжению преосвященного, преподавание языков немецкого и французского также имело характер практический; наставники этих предметов назначены были из природных иностранцев.

Благодаря таким мерам и усилиям, благодаря постоянному надзору и сообразной с местными нуждами постановке воспитания духовного юношества, число образованных священников в епархии год от года стало увеличиваться. Не менее усердно заботился преосвященный и об умножении в своей епархии духовенства с высшим академическим образованием. В 1837 году он застал в Одессе только одного священника со степенью магистра и трех кандидатов богословия; десять лет спустя здесь было четыре магистра и до одиннадцати кандидатов по разным местам епархии.

Другое учебное заведение, обязанное своим основанием архиепископу Гавриилу – Одесское училище девиц духовного звания, преимущественно сирот, учрежденное при женском Архангело-Михайловском монастыре, им же устроенном. Монастырь заложен 31-го мая 1842 года, а открыт 9-го мая 1844 года. Менее чем за два года построены прекрасный дом со всеми удобствами для помещения монахинь, послушниц и воспитанниц; разведен вокруг зданий сад, устроена ограда. Государыня Императрица Александра Федоровна пожертвовала на эту обитель 3000 руб., Наследник Цесаревич, – покойный Государь Александр Николаевич, – 2.200 руб., сбор по соседним с Таврической епархиям дал 22.000 руб.; всего употреблено было на устройство монастыря и духовного училища 83.680 руб. Цель монастыря на первых-же порах определилась как исключительно педагогически-просветительная: он должен был содержать учениц, доставлять средства на их обучение, складом жизни, нравами, обычаями воспитывать образцовых матерей христианок, будущих жен приходских священников. По типу Одесское училище девиц духовного звания походило на современные епархиальные женские училища, но в свое время, в 1844 году оно было оригинальное, единственное не только в Новороссии, а и во всей России – учреждение.

Отеческие заботы владыки Гавриила, его редкое внимание к детям-ученицам, его педагогические приемы и уроки в этом «Рассаднике» так описывает один очевидец. «Архипастырь уделял на обозрение Рассадника, обыкновенно, субботу всякой недели; чтобы успеть вникнуть подробно в состояние его, приезжал в монастырь рано, в 9 часов и прежде всего требовал от наставников отчета в успехах питомиц по наукам. Для этого с отеческой снисходительностью и приветливостью каждую из них испытывал; особенно восхищался ясными и удовлетворительными ответами детей по Св. Истории; тут часто сам становился преподавателем, толкуя им простым, общедоступным языком трогательные события ветхого и нового завета и извлекая из них нравоучения, применительно к возрасту и состоянию их. Любил также беседовать с малолетними слушательницами своими о поучительных событиях русской истории. Затем рассматривал опыты писания их, рисования и рукоделия. На последний предмет Владыка, имея в виду существенные потребности воспитанниц, обращал преимущественное внимание; обозрение успехов в предметах учения заключалось испытанием девиц в церковном пении, которое они должны были изучать со всяким вниманием, дабы славословия Господу благодеющему совершались ими с возможной чинностью и умилением. После этого архипастырь-отец входил подробно в состояние экономии приюта и обители; рассматривал внимательно итоги недельных расходов, решал доклады настоятельницы, относительно хозяйственных распоряжений по монастырю, посещал общую трапезу, отведывал пищу и питие детей; нередко входил в самую кухню, наказывая служительницам соблюдать всевозможную чистоту и опрятность в приготовлении пищи, приказывал приучать к хозяйству и детей (старших), которые поочередно должны были прислуживать при трапезе».

9-го мая, каждый год, при Преосвященном Гаврииле, в женском духовном училище происходил публичный экзамен. Сироты, поступавшие в заведение нередко в диком, в высшей степени грубом виде, выступали на общий суд существами цивилизованными, облагороженными, как с нравственно-умственной, так и с физической сторон. «Не могу», пишет участник одного подобного экзамена (в 1847 году), «не могу умолчать о том чувстве умиления, которое невольно испытывала душа, при виде достойного архипастыря, предлагавшего воспитанницам вопросы с отеческой нежностью, просветлявшей его чело: то был не судия, требующий отчета, а отец, радующийся успехам своих детей. Если кому-либо из лиц духовного звания в его пастве суждено преждевременно оставлять детей в сиротстве, то мысль о попечительном пастыре должна успокаивать его в минуту кончины: отцы и матери не оставляют детей своих круглыми сиротами, при существовании подобного заведения, которое охраняется неутомимой бдительностью архипастыря и его достойных сподвижников. В училище находится теперь до 70 воспитанниц; они живут в поместительном доме, пользуются прекрасным содержанием и находятся под совершенно родительским надзором».

Как представитель исконного православия и церковной власти на отдаленной Русской окраине, переполненной в 1840 гг. раскольниками, сектантами, иноверцами, архиепископ Гавриил знаменит своей широкой миссионерской деятельностью. Один сухой перечень того, что им достигнуто на этом поприще, может убедить, какая в лице его крупная несокрушимая сила заправляла церковными делами юга.

Еще в 1836 году, вследствие увещаний преосвященного Гавриила, обратились в единоверие часовенные раскольники города Николаева, приняв назначенного к ним священника. В 1838 г. примеру их последовали Херсонские безпоповцы, которых убедили простые, но кроткие и искренние наставления святителя. В 1841 году раскольники Бобринецкого уезда, селения Ровного, в числе 3537 душ обоих полов, обратились к епархиальному начальству с просьбой присоединить их к православию и дать им право иметь при своем храм священно- и церковно-служителей из среды их общества; просьба их была уважена. В 1845 году обратились раскольники города Новогеоргиевска и селения Клинцов. В отчете Обер-Прокурора Святейшего Синода за этот год сказано: «преосвященный сам отправлялся к ним и наставления его не оставались бесплодными; по просьбе раскольников, церкви их преобразованы в единоверческие церкви и получили священников». Вскоре потом, обращены были и раскольники селения Калиновки. В 1846 году приняли единоверие раскольники Елисаветградские; затем жители селения Красного-Яра. Часовня их обращена в церковь, прислан к ним священник из Москвы и антиминс древнего освящения. Из духоборцев при преосвященном Гаврииле обращены жители села Терпение в 1844 году и к церкви их определен священник с двумя причетниками; около этого времени приняли православие до 200 душ молокан. Из греко-униатов Херсонской епархии, ранее общего присоединения униатов империи, в 1838 году присоединились жители селения Снигуровки и Явкино, в числе 945 душ; преосвященный сам ездил к ним, убеждал их, почти учил православию и наконец увидел результат своих трудов.

Интересна характеристика личных миссионерских приемов преосвященного Гавриила, которую находим в его биографии Серафимова и в сочинениях А. С. Стурдзы. «Усердный делатель винограда Божия, говорит первый, Святитель с ревностью удобрял нивы сердец христианских посредством сеяния на них животворящего семени слова Божия; проповедовал в меру сил и способностей своих, проповедовал с убеждением, что не превосходство словеси назидает души христианские, но явление Духа и силы; (1Кор. 11, 1 – 5) и горе пастырю, если он не благовествует под тем предлогом, что не обладает блистательным даром витийства. С раскольниками говорил совершенно просто, понятно и вместе с тем доказательно. Когда все доводы и убеждения были бессильны, преосвященный, по заповеди Апостола, прибегал к умолению: «Христа ради, братцы, образумьтесь, оставьте вашу гордость... Если вы не желаете чужого, изберите из своего общества, кого находите достойным священства, я посвящу его... Подумайте, возлюбленные, не упрямьтесь»... Такие слова, высказанным с теплотой пастырской любви, производили желанное действие на умы и сердца заблуждающихся». «Преосвященный Гавриил, по отзыву Стурдзы, неусыпное имел попечение о своей епархии, готовя и строя будущее ее благоденствие, – епархии, где германец селится возле ногайца, а греки и болгары перемешаны с татарами, караимами и швейцарцами, и он является всяческим для всех, объемля всех и каждого из жителей любовно истинно-пастырскою, обращаясь ко всем с радушием, чуждым всякого предрассудка».

Наконец, как частность, но частность редкую, характерную нельзя не отметить в широкой и разнообразной деятельности преосвященного Гавриила – его заботы о преступниках, изгоях общества.

«Утешаемся, – писал в 1828 году один из членов Орловского Тюремного комитета по поводу перевода епископа Гавриила в Екатеринослав, – утешаемся мыслью, что наш добродетельный архипастырь грядет в ту землю, где почивает прах благодетельного Говарда, что его преосвященство по примерному своему человеколюбию и там в новой пастве своей будет столько же попечителен о несчастных». В Одессе преосвященный Гавриил занимал место вице-президента тюремного комитета с 1839 по 1848 год. В 1846 году по слабости здоровья и в виду множества занятий он пожелал сложить с себя это звание. Однако желание его не осуществилось; комитет убедительно просил владыку отменить намерение и на отношение его ответил следующим образом: «Дела комитета доказывают, и мы нижеподписавшиеся, вполне убеждены, что если Одесский тюремный замок находится теперь в отличнейшем порядке; если арестанты имели и имеют улучшенную пищу и не имели недостатка в одежде, обуви и постелях; если больным оказываемо было усерднейшее пособие и лечение, если церковь замка обновлена и имеет красоту и благолепие, если за поведением арестантов не прекращался строгий надзор и улучшалась их нравственность и наконец, если комитет при ограниченности сумм от казны, поступивших на содержание заключенных, составил довольно значительный экономический капитал и действительно достиг цели своего учреждения: то всем этим добром обязаны мы неусыпным, усердным попечениям и благоразумной распорядительности вице-президента своего – высокопреосвященнейшего Гавриила. Не взирая на преклонные лета свои и слабое здоровье, он еженедельно по нескольку раз посещал тюремный замок входил с особенным вниманием в нужды оного, обозревал камеры арестантов, выслушивал благосклонно просьбы их, ходатайствовал о скорейшем разрешении участи узников, и в то же время не переставал усерднейше заботится о приискании для них благотворителей; одним словом, христианские неутомимые подвиги преосвященного Гавриила, в продолжение 7-милетняго постоянного управления делами тюремного комитета неисчислимы и приобрели ему справедливое право на звание благодетеля страждущего человечества и совершенную благодарность и уважение сотрудников его…. Комитет, с прискорбием принявши отзыв преосвященного об увольнение его от должности вице-президента, не видит средств к удовлетворению оного… И чтобы не привести в расстройство истинно образцового учреждения, здешний тюремный комитет находит необходимостью: убедительнейше и покорнейше просить его высокопреосвященство отменить свое намерение оставить звание вице-президента тюремного комитета и продолжать в оном дальнейшее, столь достохвальное и полезное служение"…

Высочайшим указом 1-го марта 1848 года архиепископ Гавриил переведен из Одессы в Тверь на одну из старейших кафедр Руссой церкви, украшенную нетленными мощами Святителей Арсения и Варсонофия, благоверного князя-мученика Михаила и преподобного Нила, на кафедру, видевшую у себя таких знаменитых столпов православия, как Феофилакт, Платон, Филарет и Григорий.

Судить о том, на сколько это новое, высокое назначение было преосвященному по душе, конечно трудно; но, несомненно, расстаться с Одессой, где так много пришлось положить душевных сил, где за одиннадцать лет жизни все стало дорого и мило, где образовался круг верных, преданных друзей, расстаться с Одессой ему было тяжело.

«Горько мне разлучаться с вами, говорил он в прощальной своей проповеди, – тяжко оставить здешний благодатный край,… люблю Одесу и всех здесь обитающих, люблю в нем святые алтари, люблю святилища наук, общества и совещания просвещенных мужей; люблю знатных и худородных, сильных и немощных богатых и убогих…. Не предайте меня забвению, о чем прося вас со слезами, падаю на выю каждого и лобызаю лобзанием святым, которое и да будет неизгладимой печатью вечной моей к вам любви и преданности».

2-го мая 1848 г. архиепископ Гавриил оставил Одессу.

Перед нашими глазами ряд писем преосвященного из Твери к горячо любившей его Одесской семье Ля-вых. Попытаемся восстановить, на основании этих документальных данных его привлекательный нравственный образ, его теплое отзывчивое сердце, которое усиленно начинало биться всякий раз, когда приходили на ум минувшие годы жизни в Одессе.

* * *

19 июля 1848 г.

Милостивый благодетель Филипп Илларионович!

«Статью Вашу в газетах напечатанную, читал я и не мог не прослезиться снова, плакал по Одессе почти во всю свою дорогу. Написанное Вами можно было-бы счесть за политику: но как политика хвалит обыкновенно тех, от коих себе ожидает чего-либо; а вы, мой друг, от меня ожидать ничего не могли и не можете, то излитые вами чувствования ваши чту за самые искренние. Чем-же и как возблагодарю? Возопию ко Господу, да долголетен будеши со всей доброй своей семьей».

«Не сбылось мое сердечное желание, видеться с известным мне и тебе Владыкой. Цель сию предполагал себе единственным утешением и отрадою: но по дороге моей поскольку везде нашел я рассыпанные слухи, что ждут меня, ждут в Твери, сюда и поворотил прямо, успев только побывать в Москве и Сергиевой Лавре».

«В Лавре видел множество стариннейших рукописей, о коих сообщил уже некоторое понятие Николаю Никифоровичу1. По Твери для археолога быть может много также занятия, к которому однако я еще и пальца не придвинул, крайне утеснен будучи епархиальными делами с присовокуплением к тому непрестанного почти священнослужения. Уже если не более тысячи, то не менее того перечитал бумаг консисторских. Судите, есть семинаристы, кои шатаются, конча курс еще в 1838 году и когда место откроется, по пять и по шесть человек вдруг просятся. Тем-же утруждают и вдовы с сиротами».

«Дабы видеть Владыку, я думал тотчас отправиться на границу к нему: но страшная, везде свирепствующая холера и в этом чинит мне препону. В Твери не малое число погибло и особ духовных, не исключая кафедрального Собора. Мой дом бережет еще Господь. Вместо чаемого изобилия нашел я здесь скудость. Не мудрено быть ей в доме Херсонском, ибо существование его простирается не далее десяти лет; а здешний дом существует целые столетия. Слышно однако-же, что преемник мой большое имеет предубеждение относительно меня; и если правда, вы как беспристрастный свидетель, защитите меня, где можете».

«Прося Вас одолжить меня рукописанием своим, есмь и прибуду Вашего высокородия

Препокорный слуга, почитатель и богомолец

Гавриил А. Тверской и Кашинский».

__________

17 августа 1848 г.

Филипп Илларионович!

«Говорят: старый друг лучше нового. В тебе не сходится сия пословица с правдой. С тобой познакомился я не так давно: но ты превзошел уже старых друзей любовью ко мне. И да благо ти будет!...

По сию минуту я здоров; и холера миновала, не только меня грешного, но и дома моего не коснулась. Успокоилось волнение и в городе.

Мурзакевич что-то ко мне не пишет и не отвечает. Если точно печатаются мои замечания о церквах Херснских, то подобную ведомость я потщусь составить и о церквях теперешней моей паствы, в коей много суть древнего.

Прося памятования вашего, кое одно утешительно, есмь и буду покорнейший Ваш слуга

Г.А. Тверской».

__________

20 февраля 1850 г.

Дражайший Филипп Илларионович!

«Не получив от меня до сей минуты ответа на письмо свое, при котором прислана и книжка трудов почтенной вашей дочери, чего не могли вы думать о мне? Но успокойся, мой друг. Прилпе душа моя по тебе; и не отстану, пока дышу. Ибо и ты, как вижу, любишь меня постоянно, чего ради par pari et gaudent».

«Сколь приятна, сколь полезна упомянутая книжица. Суд мой был-бы мал для нее. Свет оной да просветится пред целым миром. К переводчице и издательнице да будет милостив Бог..., да ознаменует, украсив главу ее венцем от камней драгих».

………………………………………………

Преданнейший вам Гавриил А. Тверской.

__________

Января 6, 1855 г.

Любезный друг Филипп Илларионович!

«Уже бьет 8 часов утра, а мрак ночной не сходит с нашего горизонта. Глаза тупы, свеча им не помогает и десная дрожит. Вот почему пишу к вашему высокородию не своей рукой. В этом простите меня и да соизволено будет».

«Рука чужая, но чувство мое собственное. Оно не иное, как искренняя признательность, непринужденная, непритворная, и нелицемерная благодарность Вам за любовь ко мне, столь постоянную, что ни место, ни время не охлаждают оной. Дыбы доказать Вам мою признательность через личное Вас целование, я пошел-бы пешком в Одессу: но судьба не стелет для меня никакой дороги туда. Да и Одесса не в веселии, будучи окружена неприятелями, от которых чтобы Господь избавил нас, да будет общая молитва утро и вечер. Не даром, не даром с плачем взывал я: прощай Одесса, прощай Таврида, когда с Херсонской паствой расставался. Ум мой, видно, не проразумевал тогда, но сердце предвещало.»

«Отрадно, по крайней мере, мне, что Николай Никифорович собирается в С.-Петербург и уверен я до подлинности, что он меня посетит: тогда вся о всех».

Между тем есмь совершенно преданный Вам

Г. А. Т.

__________

26 июля 1856 г.

Дражайшая о Христе Н. Ф.!

«Вы замечаете, что я редко к вам пишу и на письма не отвечаю. Достойно, достойно! но что мне делать? Старость и дряхлость постигли меня внезапно, так что и руки худо меня слушают, чтобы писать. Одно главное помышление: Господи! приими дух. Впрочем, да здравствует надежда. Ею я питаюсь и оживляюсь. Если-бы я остался в Одессе, может-быть свежее было-бы от влияния тамошнего климата и воды евксинской; а здесь климат суров. Зима была холодна, весна такая-же. Ныне, летом проглянули дни жаркие и скрылись. Зима опять уже грозит всем вообще, коль паче мне.

«Жалуете-ли Вы, ходите-ли в Михайловско-архангельский монастырь? Не помрачился-ли он, не отцвел-ли, скажите на просторе времени».

«В заключении всего сказанного, прошу Вас как доныне. Так и впредь не забывать меня; а я есмь и пребуду Ваш преусердный почитатель и Богомолец»,

Гавриил А. Тверской.

Это письмо в имеющейся у нас коллекции (всех писем 9) предпоследнее. 17-го апреля 1858 года преосвященный Гавриил еще раз известил о себе Л-вых. «Радуюсь я», писал он, «что Вы, как вижу из письма, здоровы; а я грешный болен, все болен. От того на многие из писем Ваших не отвечал, да и теперь пишу не иначе как самым кратким образом. Но простя друг другу опущения, воскликнем: Христос воскресе! Се посылая Вам, остаюсь навсегда преусерден».

А. Гавриил.

8-го сентября 1858 года его не стало. Преосвященный Гавриил скончался на 78 году жизни в Тверском Желтикове монастыре, где жил на покое. В тамошнем соборном храме он и погребен. По выражению очевидца – настоятеля монастыря архимандрита Платона, кончина его была тихая, как засыпанье младенца. Пред смертью больной старец-владыка два раза приобщился св. Христовых Таин и соборовался. Угасавший взгляд его был обращен на св. иконы, а последние слова – слова любви и заботливой дружбы касались другого, давно уже тоже закатившегося, светила русской церкви, Московского митрополита Филарета. Узнав пред болезнью, что митрополит болен, умирающий архиепископ спросил, как его здоровье. Когда ответили, что чувствует себя лучше, скончался, произнося: «слава Богу»!

* * *

Литературные труды архиепископа Гавриила

Историческая записка о Самарском пустынно-Николаевском монастыре. Изд. дважды: в Одессе 1838 г. и в Москве в 1854 г., в полном собрании сочинений.

Устное повествование Никиты Леонтьевича Коржа. Изд. в 1842 г. в Одессе. Отрывки печатались в Журнале министерства народного просвещения 1838 – 1839 г.г.

Переселение греков из Крыма в 1779 году в Азовскую губернию. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. I, 1844 г.

Историческая записка о заложении в Екатеринославе соборного храма и начале самого города. Одесса 1846 г.

Хронологическое и историческое описание церквей Херсонской епархии. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. II 1848 г.

Очерк повествования Новороссийском крае из оригинальных источников почерпнутый. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. III 1853 г. и т. V 1863 г.

Историческая записка Одесском женском Михаило-Архангельском монастыре с училищем для девиц духовного звания. Херсонск. Епарх. Ведом. 1877 г. № 16 и 17. стр. 444 – 465; 489 – 515.

Письмо о древностях, найденных в гор. Мценске (Орловской губернии). Полное собрание сочинений, ч. II, Москва 1854 г.

О достопамятностях Свенского монастыря. Записки Одес. Общ. Истории и Древностей, т. I, 1844 г.

Остатки христианских древностей в Крыму, именно в Феодосийском уезде. Полное собрание сочинений, ч. II, Москва 1854 г.

Сочинения Гавриила, Архиепископа Тверского и Кашинского, т. 1 – 2. Москва 1854 г.

Слово о таинстве покаяния. Москва 1833 г.

Слова: в день Рождества Христова, Обрезания Господня, в день памяти Преп. Дмитрия Вологодского. Одесса 1841 – 1842 г.

Поучительные слова, в разное время преподанные. Москва 1848 г.

Некоторые отрывки моей биографии. Херс. Епарх. Ведом. Прил. ч. I, 1860 г. стр. 473 и 1877 г. стр. 443.

Литература о преосвященном архиепископе Гаврииле. Некролог. Протоиерея Серафимова. Зап. Од. Общ. Истории и Древностей т. V 1863 г., стр. 919 – 953. – Его-же: Воспоминания о Преосвященном Гаврииле. Одесса 1859 г. – Его-же: Воспоминание о пастырских путешествиях Пресвящ. Гавриила, Архиепископа Екатеринославского, Херсонского и Таврического. Херс. Епарх. Ведом. 1861 г. Прил. ч. IV, стр. 336 – 346. – Мурзакевич: Епархиальные Архиереи Новороссийского края. Зап. Одес. Общ. Истории и Древн., т. IХ, 1875 г., стр. 297 – 302. – Его-же: материалы для истории Новороссийской иерархии. Гавриил Розанов. Херс. Епарх. Ведом. 1879 г. Прилож. стр. 547 – 558. – Труды Киевской духовной Академии 1863 г., 3 кн., стр. 316 – 328. – Тверские иерархи, стр. 184 – 211. – Троицкая семинария, стр. 523 – 524.

Архиепископ Иннокентий (Борисов)

22-го февраля 1848 г. – 26-го мая 1857 г.

Высочайшим повелением 22-го февраля 1848 года на Херсонскую епархию был переведен Харьковский архиепископ Иннокентий Борисов. Синодальный указ о том-же последовал 10-го марта. Официальные известия о новом владыке, полученные в Одессе, сообщали, что архиепископ Иннокентий – сын священника г. Ельца Орловской губернии, Алексея Борисовича, родился 15 декабря 1800 г., обучался в Воронежской, потом Орловской семинарии и в Киевской академии, где в 1823 г. окончил курс первым магистром, и 23-го сентября того-же года принял должность инспектора Петербургской семинарии и (с 15-го ноября) ректора Александро-Невского духовного училища; 10 декабря 1823 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона, а 29-го декабря в иеромонаха; с 16 октября 1824 г. он – соборный иеромонах, с 13-го декабря того-же года бакалавр Петербургской академии, с 2-го сентября 1825 года инспектор той-же академии и с 24-го сентября действительный член академической конференции; с 7 января 1826 г. он экстраординарный профессор и 16 марта того-же года возведен в сан архимандрита; с 9-го мая 1827 года член комитета духовной цензуры, с 3-го сентября 1829 года доктор богословия за богословские уроки и напечатанные в «Христианском Чтении» сочинения: 1) жизнь св. священномученика Киприана, епископа карфагенского, 2) жизнь св. апостола Павла и 3) последние дни земной жизни Иисуса Христа. С 27-го августа 1830 г. ректор Киевской академии. В 1836 г., 21 ноября, хиротонисан в С.-Петербургском Казанском соборе в епископа Чигиринского, викария Киевской Митрополии, с сохранением ректорской должности, которую сложил с себя 10-го октября 1839 года; в 1840 году перемещен в Вологду и вскоре затем в Харьков, где в 1845 г. возведен в сан архиепископа; имел драгоценный наперсный крест с 1827 г., ордена: св. Анны 2 степ. (1829 г.), Владимира 2 ст. (1835 г.), св. Анны 1 степ. (1839 г.) и 1841 года был ординарным академиком академии наук.

В 1848 году архиепископу Иннокентию было 48 лет. Перевод в Одессу застал его в Петербурге, где он присутствовал, как член Святейшего Синода. Новое назначение, по словам Боде, было принято Иннокентием «не без радости», но «не без горечи душевной он простился и с Харьковской паствой, к которой», по собственным его словам «был привязан многими неразрывными узами веры и любви о Христе».

Одесса ждала нового архиепископа с нетерпением. Особенно волновался духовный мир. Среди священников и протоиереев было не мало, знавших его по Киевской духовной академии. Вспоминались знаменитые проповеди Иннокентия в Киевском братском монастыре, слушать которые сходился, – съезжался весь город. Рассказывали о его великой учености, феноменальной памяти, простоте, обходительности, невзыскательности. Следившие за судьбой Иннокентия передавали, что его лекции в Петербурге отличались смелостью мысли и своеобразным отношением к богословским вопросам, так что находились лица, подозревавшие Иннокентия в неологизме. Очевидцы с увлечением сообщали, как он профессором читал свои лекции всегда наизусть. С жаром, чистым звучным голосом, общепонятно и в тоже время изящно и увлекательно; какая огромная библиотека у него была; как он, уже архипастырем, везде и в Вологде и в Харькове, старался высоко держать знамя православной веры и русской народности, восстановлял святыни, исправлял, улучшал, был добр, не терпел дрязг и кляуз… В семинарском и лицейском кружках Одессы, в кружке А.С. Стурдзы, который с Иннокентием переписывался, Иннокентия называли «светом, светящим и согревающим, зиждительным духом, который куда ни появлялся, во все вносил жизнь: приниженное поднимал, разрушенное восстановлял, унывавшее ободрял и воодушевлял». В обществе ходили слухи, как Иннокентий всегда и везде импонировал своим необыкновенно глубоким умом, пламенной душой, сердечной общительностью. Слышавшие его находили, что никто не обладал такой замечательной способностью самые отвлеченные истины упростить, придать им осязательный образ или форму, заставить слушателя сказать себе: как это просто и как я сам не додумался до таких простых вещей! – какой обладал Иннокентий. Военные утверждали, что он замечательный тактик; медики с удивлением отзывались о его сведениях по физиологии и патологии, естествоиспытатели и физики о его колоссальных познаниях в математике, астрономии, географии, статистике, химии и др. науках.

«И вот, в 1848 г. этот бесспорно замечательнейший из архипастырей российских», говорит один очевидец прибытия Иннокентия в Одессу, – «сделался нашим. Светило, которого так долго и нетерпеливо ждали, взошло. Приезд Иннокентия последовал перед самым праздником Троицы, в полночь, с пятницы на субботу. В субботу часов в одиннадцать представлялось новому своему владыке городское духовенство. Знавшие его по Киеву не нашли в нем той свежести и крепости, которыми прежде светлело лицо его. Лета, пастырские и кабинетные труды и еще недавнее пребывание в Петербурге, который, по собственным словам его, всегда разрушительно действовал на его здоровье, – много изменили его... Всенощное бдение того дня было первым служением его в Одессе и первым вхождением в кафедральный собор. Бывши в то время седмичным, я предначинал всенощную и, по каждении церкви, стал, как было в обычае при прежнем владыке, по левую сторону престола. Движением руки преосвященный указал мне место пред престолом. Далее: на входе вечернем, который обыкновенно совершается одним священником, он велел облачиться еще двум священникам, – и вход совершен был соборне. По его-же слову шестопсалмие читал ключарь собора; канон, кажется, архимандрит. Припоминаю эти особенности первого присутствия преосвященного Иннокентия в Одесском кафедральном соборе потому, что их не могли не заметить и предстоявшие в храме, внимательно следившие за действиями нового владыки. В самый день Троицы, к встрече преосвященного, по его приказанию, были приготовлены букеты цветов. При встрече у входа в храм, подходя ко кресту, служащие принимали из рук владыки цветы, и с ними, равно как и сам владыка, шли к царским дверям для совершения входной молитвы. На малый вход священно-служители также выходили с цветами в руках. Подобное сему наблюдалось потом и в других случаях, например, в неделю Ваий. Во всем этом виден был Иннокентий, который не бывал без особенностей. Всегда в действиях он являл нечто новое и особенное».

Совершив в Одесском кафедральном соборе в день св. Пятидесятницы первое священнослужение, преосвященный Иннокентий тогда же произнес в нем и первое свое слово к новой пастве. Жители Одессы толпами, говорят, стекались внимать и священнослужению, и проповеданию своего знаменитого архипастыря.

Первые недели правления Херсонской епархией архиепископ употребил на ознакомление с Одессой: осматривал собор и положил его обновить, произвел экзамен в семинарии, памятный тем, что местом испытания назначена была крестовая архиерейская церковь, познакомился с семинарской корпорацией, при чем, обнаружилось, какой он радушный хозяин даже для подчиненных, посетил церкви и монастыри, не раз был в женском духовном училище, и все это, – не прекращая своих разнообразных ученых занятий, не опуская из вида массы консисторских дел, которые к тому-же за несколько лет оказались запущенными. В июле он отправился по епархии. Как ознакомился Иннокентий со своей епархией при обозрении ее, мы узнаем из воспоминаний о нем одного благочинного, которые первоначально были напечатаны в Херсонских епархиальных ведомостях 1862 года. «Изучая и исправляя, при обозрении епархии, духовенство, – рассказывается в этих воспоминаниях, – он изучал вместе и пользовал паству свою и мирскую. Каким именно образом? Если, например, предполагалось иметь служение в каком-либо городе, накануне владыка, как бы из любопытства, задавал благочинному (а он должен был все знать) вопросы: каков этот город? Из каких он состоит сословий? Что вы знаете, например, об этом из них? а о том и том? какими здесь занимаются ремеслами и промыслами? есть-ли у вас и общественные увеселения – как они ведутся? и проч. и проч. Таким образом доходил до всего, как говорится, до подноготной. Завтра является он пред паствой с пастырским жезлом и словом и, к удивлению вашему и самой паствы, беседует с нею, как с давно и близко ему знакомой. Вот, между прочим, почему собрания поучений его, например, к пастве Вологодской и пастве Харьковской, так ясно выражают в себе физиономии самих этих паств». На что более обращал внимание преосвященный Иннокентий при обозрении епархии? – На все, от мала до велика. От внешнего тотчас заключал и о внутреннем. Входит, например, в церковь, окинул ее взором, и говорит: «Церковь прекрасна, да хозяина в ней не видно». Прежде всего требовал он в храме чистоты и вкуса в размещении предметов. Если это было, то и бедность церкви не совсем огорчала его. Обыкновенно подробный осмотр церкви он производил в такое время, когда народ своим присутствием не мог его стеснять в этом. Тут ничего не оставлял он без внимания – ни стола, за которым продаются свечи, ни тарелок, ни кружек, с которыми ходят по церкви, ни окошек, на которых не терпел стекол запыленных, тем более – разбитых или склеенных. Делал замечания, если хоругви были избитые или и новые, но стояли покосившись, если налои и столики были не у места, если книги находил слишком подержанные и разбитые, если иконы не имели должного благолепия от дурно наложенных венчиков и проч. и проч. Всего не исчислишь. Был он и против неблаголепных сребренных риз на иконах, или таких, за которыми лики святых можно видеть только в одни отверстия, сделанные для лиц и рук; не жаловал он и парчи, которая, будучи несравненно дороже шелковых и бархатных материй, по грубости рисунков ее, не составляя никакой красы, бывает для священно-служителя лишь тягостью неудобоносимой, особенно в летнее время. Особенно строго ревизовал он алтарь и те вещи церковные, которые употребляются на домах при исправлении так называемых треб, как-то: дароносицы, мирницы, купели и проч. Если случалось, что после этой ревизии, заслуживал кто выговора или штрафа, преосвященный знал этому место и время, именно: кому, где, что и как. Не знаю, чтобы он делал где благочинному выговор при его подчиненных. Всячески он щадил его, равно как и священника в присутствии его причта. После подобной ревизии моей церкви в 1850 году, причем все обошлось благополучно, преосвященный велел мне положить у престола три поклона, и затем возложил на меня пожалованную скуфью. Царские врата были открыты; успели явиться тут и лица сторонние, заметив у церкви экипаж преосвященного. Когда в следующий день представился я преосвященному в Бахчисарае, то первое, о чем он спросил меня, было следующее: «скажите, пожалуйста, не делал-ли кто вчера каких вам вопросов»? – О чем, ваше преосвященство? – «Меня обеспокоила мысль, не подумал-ли кто, что я штрафовал вас поклонами.» Отличая благочинного особым вниманием в глазах его подведомых, преосвященный Иннокентий давал ему значение и в глазах властей светских. Так, если, во время обозрения епархии делал он где честь своим посещением военачальникам и градоначальникам: то делал это в сопровождении местного благочинного, имея его с собой в одном экипаже. Во время разговоров вводил непременно и его в беседу, как лицо ему близкое и доверенное. В одном месте губернатор, желая, может-быть, заявить преосвященному свое личное уважение к сопровождавшему его протоиерею, сказал: «это духовник мой». Владыка в ответ: «да, он – и мой духовник». Понимай генерал, как хочешь, смысл слов и без толкования понятных.

В Богослужении преосвященный Иннокентий строго требовал чтения не спешного, разумного и притом громкого. Тут он держался правила: non multa, sed multum. Шестопсалмие и канон требовал, чтоб читал священник, если два их при церкви. Не одобрял такого соборного служения, в котором литургия совершалась двумя священниками. По его – или три, или лучше один. Устройству хорошего пения сам содействовал, где это было возможно, со всей охотой. Как-то в письме я высказал владыке жалобу, что у меня причт безголосый, и в трех сряду письмах он не забывает моей нужды в этом. «О пении твоем надобно посудить основательно. Нельзя-ли тебе побывать у нас? Иначе жди, пока мы будем к тебе.» В другом: «для певческой вашей пришлем скоро людей. Держитесь трехголосного пения, – это и просто, и хорошо». И еще в третьем: «живописца тенора возьми себе; кажется, для сего нужна бумага, – пришли ее, и я утвержу».

Считал Иннокентий своей обязанностью иногда осведомляться и о тех, «иже не суть от двора его». Быв в Севастополе в 1853 г., преосвященный приказал мне известить кого следует, что он намерен быть в адмиралтейском соборе, костеле католическом и кирке лютеранской. Извещение было сделано накануне, а в воскресенье, после литургии в Петро-Павловской церкви, он посетил со мной и собор военный, и костел. В кирке не были за отсутствием из города пастора. От католического священника мы узнали, что в приходе его считалось до 7 тысяч душ. Сведение это объяснилось тем, что тут числились все нижние чины – католики Черноморского флота, армейских двух полков и других военных команд, имевших постоянное пребывание в Севастополе.»

Из поездки по епархии преосвященный Иннокентий вернулся в половине сентября 1848 г.

Едва-ли хорошее, отрадное впечатление он вынес от своего путешествия. 27-го сентября Херсонская консистория получила от владыки такое предложение: «Вследствие обозрения мной значительной части здешней епархии и замечаний при сем сделанных, нахожу необходимым, чтобы консистория циркулярно предписала всем духовным правлениям и благочинным следующее:

1) Сделать немедля везде по церквям, вокруг иконостаса и амвона, решетки по силе Высочайшего указа из святейшего Синода 1841 г. и никого из народа к стоянию за решетками отнюдь не допускать, по силе того-же указа.

2) Купели для крещения и водосвятные чаши лудить чаще и содержать в совершенной опрятности.

3) Лампадки вверху иконостаса с железными горбылями и веревками упразднить, по силе указа 1835 года, как опасные для внизу стоящих под ними.

4) Разбитые стекла заменять новыми, цельными, а составленных из кусков стекол в церквях не иметь, и по временам запыленные промывать.

5) Завести ковчеги для хранения св. мира благоприличные, чистить их, а ножницы освобождать от пыли и ржавчины.

6) Паутины в церквях ни под каким видом не терпеть.

7) Кадушки с медом (из канунов) по церквям строжайше воспретить.

8) Утварь церковную по временам чистить, а бархат на Евангелиях устарелый переменять.

9) Святые иконы, жертвуемые в церковь, благоприлично расставлять, а не нагромождать их одну на другую, к безобразию храмов.

10) Штофов и бутылок на жертвеннике для вина церковного отнюдь не иметь, а завести для сего другого рода сосуды, не напоминающие собой о шинках.

11) Хоругви иметь благоприличные, а ветхие в лоскутах и ненужные прибрать.

12) Тарелки для сбора денег по церкви обтянуть сукном, дабы не происходило неуместного трезвона, и ходить с ними не в самые важные минуты совершения таинства.

13) Вокруг церквей стараться разводить приличные деревья, не гоняясь за плодами, коих нельзя сберечь, а за тенью и благолепием.

14) Причетникам ходить в полукафтанах с поясом и в шляпах, а не в картузах набекрень, и не в кургузых казакинах.

15) Священникам иметь, особенно молодых, неопытных причетников под особенным отеческим надзором, в надежде благодарности от начальства за усовершение их, равным образом взыскания за противное.

16) Неопустительно совершать по церквам чтение кратких поучений при литургии, изданных святейшим Синодом, четьи-минеи и пролога.

17) Исповедь в посты производить с надлежащим усердием, благоговением и рассудительностью духовною, памятуя, что это одно из самых сильных средств к благотворному действию на нравственность народа и в то же время к снисканию духовного уважения и любви от прихожан священнику.»

Гораздо определеннее писал Иннокентий о первом своем впечатлении в Петербург Сербиновичу: «Что сказать Вам о здешнем месте.? Если есть где и расстроенное, и неустроенное управление, то здесь. Училища – все три – в таком положении, что жалко смотреть. По сей-же почте я пишу о них и молю о помощи. Надобно учреждать почти все снова. Тоже – с тремя монастырями. Корсунский очень изряден способами к содержанию и даже постройками, но в людях совершенное оскудение. Бизюков, с 26000 десятин земли и прочими угодьями, едва имеет до семи человек и те – то слепы, то хромы. Стыд и жалость! Близь самой Одессы – Успенский в таком положении что в прошедшую зиму вырубили шелковичный сад свой на отопление келий. В добавок – тоже безлюдье. Посему первым долгом моим было отправить своего иеромонаха в Харьков, Курск, Чернигов и Киев для приглашения и набора братии. Присовокупите к этому женский монастырь, до половины еще необделанный, а между тем переполненный людом всякого рода; кафедральный собор, требующий для окончания построек больших сумм; дела консистории, запущенные за несколько лет, особенно метрики; несносную пыль с улиц, несносный запах с моря, – и вы будете иметь понятие о нашем положении». О семинарии Иннокентий также писал своему другу, что она «требует многих попечений. Самое внешнее ее состояние таково, что нельзя видеть ее без сожаления. Живут и теснятся в половине дома, а другая занята пшеницею, или праздна. Где учатся, там и спят. Можете судить о порядке». Самый дом архиерейский хотя занимал и прекрасное местоположение, – он находился не более, как в полуверсте от моря и задним фасадом своим был обращен к самому морю, – для жильца своего не представлял никаких удобств, да и не мог представлять их по своей ветхости. По крайней мере, жалуясь на простуду в письме к Макарию, Иннокентий писал: «эта простуда, господствующая во всей Одессе, тем неожиданнее, что у нас доселе нет зимы, а уже пробиваются признаки весны. Главная вина – плохой дом, который до того изветшал, что начал падать и разваливаться. При необходимой починке его, опять выйдет препятствие года на два к домашнему удобству и занятиям. Видно, такая доля наша!» – Неудобным казался Иннокентию и самый ход епархиального управления, стесненный формальностями, сложностью канцелярского делопроизводства. Вот что писал по этому поводу сам Иннокентий своему петербургскому другу: «Какая разность здешней епархии от Харькова, Вологды, даже Киева! Последние три, даже в сложности, едва равняются первой, так что, при всей привычке к делам, трудно успевать вести их, как должно. Главной причиной такой разности – множество отдельных светских управлений, с коими с каждым нужно ведаться, как с особой державой». Добавить к этим словам для полной характеристики впечатления приходится немногое. Объезжая свою обширную епархию и, конечно, изучая жизнь населения с его интересами, современное положение православия и будущие для него здесь задачи, Иннокентий ясно видел, что Одесса – царство евреев, иностранцев и всякого иноплеменного люда, что на это иноплеменное царство работает, не разгибаясь, спина русского человека, полуодичалого в степях, только по имени христианина. Видел он цветущие колонии немцев, с церквами, школами, и рядом – землянки русских людей, ведущих полуживотную жизнь, годами не бывающих в церкви; видел, что юг далеко не весь населен коренным русским народом, и гораздо больше разными пришельцами и инородцами, которые, хотя в некоторых местностях и не превосходят русских численностью, но господствуют над ними своими капиталами. В Крыму и в значительной части Таврической губернии Иннокентий нашел полутатарское царство; православных церквей, можно сказать, было ничтожное число и притом самых скудных и по внешности, и по внутреннему устройству, и не только по селам, но и по городам; русский народ даже мало говорил по-русски; школ народных или церковно-приходских едва-ли было две – три. А с другой стороны не могло не вызвать в нем самых глубоких и самых сердечных дум отдаленнейшее прошедшее Крыма. Он знал, что Крым есть самая древняя святыня России, которую она непременно должна восстановить для русского народа. Здесь были стопы первозванного апостола Андрея; здесь пролилась за Христа и освятила будущую христианскую Россию первая для нее мученическая кровь Климента, ученика апостола Петра и кровь других мучеников из первых веков христианства; здесь проповедовали слово евангелия наши апостолы Кирилл и Мефодий; здесь купель равноапостольного князя Владимира. Таким образом ничего удивительного, ничего странного если при подобном положении дел у пламенного Иннокентия, наделенного широким и светлым умом, душой, отзывавшейся, по выражению Погодина, «на все вопиющие вопросы отечества, сердцем, болевшим всеми ранами родины», у Иннокентия уже после первого обозрения епархии стали назревать разные «затеи», т. е. мысли о коренных преобразованиях, изменениях, возобновлениях, учреждениях, восстановлениях в Херсоно-Таврической епархии. Эти «затеи» коснулись прежде всего духовно-учебных заведений и монастырей. «Если-бы можно было как-нибудь ускорить постройку нашей семинарии, – писал он Сербиновичу, – то это было-бы большое благо не только для нас, но и для Востока православного, ибо непрестанно является там охота ехать учиться у нас, – а как нам соответствовать этому, когда самим жить негде?» С целью помочь епархии в надлежащей постановке духовно-учебного дела, преосвященный Иннокентий в первое время был весьма недалек даже и от того, чтобы изменить назначение некоторых монастырей. «До меня дошла весть», пишет он тому-же Сербиновичу, «что начальники, нашего Бизюкова монастыря, о. ректор. Екатеринославской семинарии, сделался жертвой холеры. Примите, пожалуйста, труд доложить его сиятельству (т. е. обер-прокурору Святейшего Синода), чтобы повременили назначать нового настоятеля к нам в сей монастырь, ибо самый монастырь этот, можно сказать, при последнем издыхании; так он обезлюдел, оскудел благочинием, расстроен по всем частям. Совершенная необходимость поставить его впредь на другом основании, иначе он будет служить, как уже и служил, в поношение духовной чести для всей окрестности. Между тем у нас есть способы восстать из развалин и вещественных, и нравственных, ибо он владеет, между прочим, 26-ю тысячами десятин земли. Первое условие к тому – особенный, наличный настоятель, чего он не имел почти с самого основания своего. В Бизюкове-же мне хочется основать или церковную школу для исключенных учеников на приготовление их в причетники, – в чем здесь крайний недостаток, – или даже перевести туда Елисаветградское училище, коему на своем теперешнем месте недостает дома для помещения.» В начале 1849 года Иннокентий сообщает А. С. Стурдзе: «Трудное житье наше было в продолжение прошедших трех месяцев. Надлежало отписываться и за Одессу, и за Петербург, так что летняя льгота, нам дарованная, возмещена на нас десятерицею. С семинарией и училищами положено: быть им вне Одессы в Успенском монастыре! Но точно-ли это удобное и лучшее помещение? Желалось-бы слышать ваше окончательное мнение! Меня что-то, признаюсь, тревожит помысл об обрывах морского берега. Для Одессы предположен викарий, но где лучше поместить его – в самой Одессе, в Херсоне, или Крыму? Если в Одессе, то где именно? Не в доме-ли семинарском? но он не скоро будет празден, пока не возведут здания для семинарии в монастыре».

Таким образом, первый год управления Херсоно-Таврической епархией был для преосвященного Иннокентия годом усиленных хлопот по части благоустройства монастырей и основанных его предшественником учебных заведений. Если припомнить, что с этого-же времени начались настойчивые старания об устройстве Одесского Кафедрального собора, об увеличении числа церковных торжеств, крестных ходов, об открытии новых храмов, об учреждении викариатства и т. д., то станет ясно, как постепенно расширялась деятельность архиепископа Иннокентия от центра его епархии к ее периферии и почему именно его внимание в 50-х годах сосредоточилось на этой периферии – Крыме.

Осенью 1848 года преосвященный Иннокентий принужден был оставить свою епархию, снова отправиться в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде. К сожалению, этот второй год пребывания в С.-Петербурге был для него крайне неблагоприятен: в это время Иннокентий в первый раз занемог тяжким недугом, который довел до положительного истощения все силы его организма. Вследствие этого, преосвященный Иннокентий, как только почувствовал некоторое облегчение тот-час начал хлопотать о Высочайшем разрешении возвратиться в свою епархию для поправления здоровья. Весной 1849 года, получив отпуск, Иннокентий снова прибыл в Одессу, где его ожидали с нетерпением. Теплый климат, путешествие по прекрасными местам обширной епархии, морские волны, душевное спокойствие и тихие ученые занятия несколько его успокоили и исправили здоровье; тем не менее вполне оно уже никогда не восстановлялось: с этих пор преосвященный Иннокентий стал часто подвергаться болезням, особенно – простуде, и очень часто вообще жаловался и на словах и в письмах к знакомым на свои недуги. Но, слабый физически, он не переставал действовать с прежней энергией. Осенью 1849 г. Иннокентий в третий раз должен был отправиться в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде. То-же самое случилось и в следующем 1850 году. Впрочем, митрополит Московский Филарет, видевший его в этом году, писал преосвященному Евсевию, ректору С.-Петербургской духовной академии, 19-го июня 1850 года: «преосвященного Иннокентия видел я не как больного, но носящего следы болезни. Мне показалось, что его здоровье восстановилось до прежней силы.» В 1852 году преосвященный Иннокентий был вызван в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде в последний раз.

Однако эти годы, большая часть которых посвящена деятельности в Синоде, не прошли бесследно и для Херсонской епархии. Палимпсестов в «Воспоминаниях об Иннокентии» сообщает, как он по осени 1851 года обозревал Таврическую часть своей епархии, и, – что более ценно, – восстановляет процесс развития Иннокентием мысли об основании в Крыму «Русского Афона». От 1850 г. сохранилась «записка преосвященного о возобновлении древних святых мест по горам Крымским». 15-го августа того-же года был торжественно открыт Успенский скит, находящийся в Бахчисарайском ущелье, – самое древнее христианское святилище, в котором до времени Иннокентия хранилась чудотворная икона Божией Матери. Когда в 1849 г. правительство учредило в Новороссийском крае римско-католическую епархию и в Херсоне стал действовать к соблазну православных католический епископ Головинский, преосвященный решил хлопотать о назначении в Херсон викария. В 1851 году, благодаря его настоятельным представлениям, Головинскому был дан для пребывания другой город; в 1852 году «викариатство», по собственному выражению преосвященного, «идет, и, кажется, к новому году будет в Херсоне владыка»; наконец в январе следующего года «дело это было кончено»..., «штат викариатства утвержден и об избрании кандидата последовало Высочайшее повеление». «Прозвание викария Одесский», – писал 3-го марта архиепископ Херсонскому протоиерею Перепелицыну. «По штату ему жалованья 2000 руб. сер. Певчим 475 руб. До отведения угодий ежегодно 1500 руб. На обзаведение дома 7000 рублей единовременно. Видите, как все лучше нашего в Одессе! Оттого-то и тянулось долго: надобно было усиливать и спорить».

Мы заметили выше, что деятельность преосвященного Иннокентия постепенно, но очень определенно распространялась от Одессы к периферии его епархии – Крыму и наконец в 50 годах сосредоточилась главным образом на последнем.