- Как совмещается вера в благого и всемогущего Бога и существование в мире разнообразного зла?

- Почему Бог не сделает так, чтобы человек в принципе не мог вершить зло, не мог грешить?

- Почему тогда Бог не отменяет каждый раз негативные последствия злоупотребления человеком своей свободой?

- А мог ли Бог просто простить Адама и Еву?

- Цитаты о теодиции

- Литература по теме

Теодице́я – (от греч. θεός (Теос) – Бог, и δίκη (дики) – правосудие, справедливость) – обозначение религиозно-философских доктрин, направленных на то, чтобы согласовать идею о благости и всемогуществе Бога с наличием в мире зла.

Широкую известность слово «теодицея» приобрело после 1710 года, когда оно было использовано в заглавии сочинения Г.В. Лейбница «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла».

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, мысли Мои выше мыслей ваших (Ис.55:8-9). См. также: Прем.1:13-15; Иов 1-42; 1Кор.2:16; Рим.11:33-36; (Древний патерик. Глава 15, ст.1).

Как совмещается вера в благого и всемогущего Бога и существование в мире разнообразного зла?

Этот вопрос занимает христианских богословов с глубокой древности до наших дней. Принимая во внимание данные Божественного Откровения и учение Церкви, нужно сказать следующее.

- Бог не является Источником и Творцом зла. Он сотворил мир совершенным (Быт.2:1). Зло не имеет собственной сущности и рассматривается в рамках православного богословия как реалия, паразитирующая на добре. Подобно тому, как тьма есть недостаток или отсутствие света, а болезнь – недостаток здоровья, зло обнаруживается в недостатке добра. Причина появления зла кроется в злоупотреблении свободно-нравственных существ (части ангелов, людей) свободой своего произволения.

- Злом может называться деятельность разумно-свободных существ, направленная против добра, а также результаты этой деятельности, не согласующиеся с Божественными нормами добра. В целях осуществления Промысла Бог может попускать совершение зла в той мере, в какой считает нужным, однако Он никого не понуждает и не призывает ко злу. Те, кто совершают преступления против закона Божия, несут за это ответственность перед Богом.

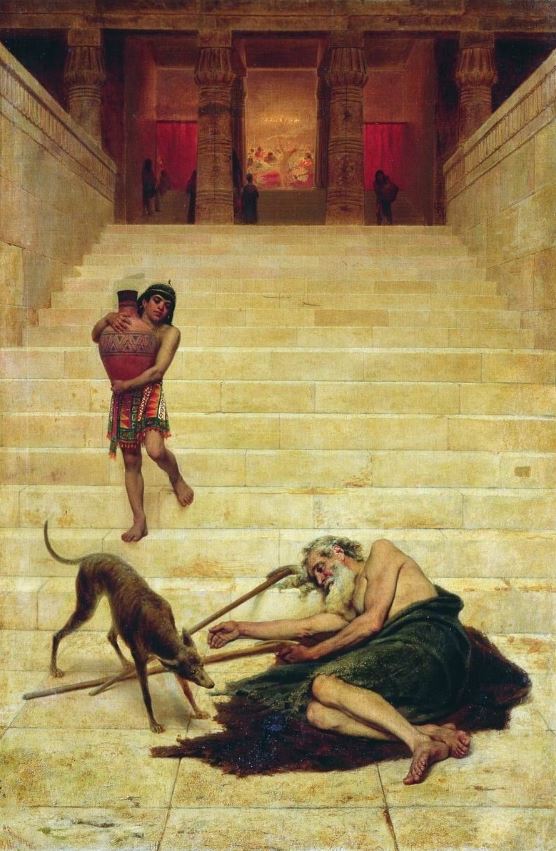

- Иногда злом называют беды и несчастья – то, что может нанести человеку вред. Поскольку мы живем в мире после грехопадения, мы являемся свидетелями его пагубных последствий для всех живущих. Бог может попускать человеку претерпевать беды, несчастья и скорби или даже низводить их на него в Своих благих целях, скажем, для наказания грешников, или для испытания праведников. Примерами в данном случае могут служить: попущенная Богом диаволу возможность подвергнуть испытанию праведного Иова, великий потоп, казнь Содома и Гоморры, казни египетские и т.п. Существование такого рода зла может служить поводом для совершения добрых дел и упражнения в добродетелях.

Возможно, если бы в нашем мире не было болезней и смерти, то мало бы кто из людей пожелал обратиться от греховной жизни к Богу и вообще задумался бы о своей душе; мы бы никогда не стали щедрыми, не будь вокруг нас нуждающихся людей; мы бы не смогли проявить мужество, если бы не сталкивались с реальными опасностями; мы бы не знали цену настоящей любви или дружбы, если бы не могли выбирать или терять наших друзей или любимых. - Ответом на вопрос о существовании разнообразного зла является учение о Промысле Божьем, действующим в мире и направляющим все к благим целям. Как пишет св. Августин, «всемогущий Господь, которому, по признанию даже неверующих, принадлежит верховная над всем власть, и который в высочайшей степени благ, никоим образом не позволил бы, чтобы в Его делах было хоть сколько-нибудь зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло обратить в добро… И вне всякого сомнения, Бог делает добро, даже допуская какое бы то ни было зло. Допускает Он его не иначе, как по справедливому суду, а все, что справедливо, то, конечно, и благо. Следовательно, хотя зло, поскольку оно есть зло, не – добро, однако, добро и в том, что существует не только добро, но и зло. Потому что если бы существование зла не было добром, то оно никоим образом не допускалось бы всемогущим Добром, Которому, без сомнения, как легко сделать желаемое, также легко и не допустить нежелаемое».

Таким образом, Бог попускает и ограничивает зло в этом мире в соответствии со Своим правосудием. Он остается благим и справедливым, несмотря на существующее зло, поскольку Сам не желает совершения греха и не поощряет его, а только попускает свободным существам делать неправильный нравственный выбор и обращает его последствия ко благу. Поскольку Бог является Хозяином жизни любого человека, он может забрать ее, как у грешника, так и у праведника, в любой момент по Своему желанию, и от этого Он не перестанет быть благим и праведным. Но Он всегда действует исходя из высших побуждений к добру. А вот зла в строгом богословском значении этого слова (зла как противоположности добру) Бог никогда не совершает, поскольку это противоречит Его благости и праведности. - Следует признать, что зачастую мы не знаем и не понимаем, для чего было попущено произойти тому или иному злу, однако нам следует верить, что Бог попускает это, точно зная, как обратить случившееся к духовному благу. Неочевидность благого следствия из произошедшего зла не означает, что его нет. Мы не видим всей картины в целом, поэтому не можем судить об этом объективно. Господь говорит: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои… Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:8-9).

- В конце концов, зло будет устранено Богом из этого мира, и «отрет Бог всякую слезу с очей их (святых – прим. ред.), и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр.21:6). Господь готов с избытком компенсировать Своим детям нанесенный им при жизни ущерб, прославив их в вечной жизни.

Почему Бог не сделает так, чтобы человек в принципе не мог вершить зло, не мог грешить?

Бог создал человека совершенным, способным к дальнейшему совершенствованию. Одна из сторон его совершенства состоит в том, что он создан способным к свободному и осознанному нравственному выбору: к выбору между добром и злом. Если бы человек не был способен свободно и осознанно выбирать зло, он не был бы способен делать свободный и осознанный выбор между добром и злом, а значит, не был бы способен к добродетельности, формирование которой подразумевает именно добровольное стремление к добру.

Что касается вопроса о возможности прекращения зла Божественным всемогуществом, то зло прекратится в преобразованном Богом мире.

Почему тогда Бог не отменяет каждый раз негативные последствия злоупотребления человеком своей свободой?

Если бы Бог каждый раз, когда человек хочет грешить, грешит или уже согрешил, вмешивался сверхъестественным образом в жизнь человеческого общества, то это бы лишило их свободы. Это только кажется, что возможно отменить все злые поступки, а добрые оставить. См. Почему Бог не запретит зло.

Вспомним, что когда израильский народ захотел поставить себе царя, Бог отнесся к этой идее крайне негативно, сказав смущенному столь дерзким желанием пророку Самуилу: «послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1Цар.8:7). Однако же Он попустил сынам Израиля воспользоваться свободой своего произволения и поступить так, как они хотели.

Впрочем, всё вышесказанное не означает, что Бог совершенно не предотвращает или не сглаживает негативные последствия от греховной деятельности человека – предотвращает и сглаживает: тогда и в той мере, когда и как Сам считает нужным. Просто для нас это бывает не (очень) очевидно.

Примером предотвращения возможных негативных последствий от злонамерений человека служит, положим, случай, когда фараон, желая наказать израильский народ за исход из Египта, погнался за ним со своим войском, но Бог дал возможность Израилю оторваться от преследователей, пройдя сквозь расступившееся перед ним, чудесным образом, Чермное море.

Примером снятия дурных последствий греха, может служить случай с благочестивым Иосифом. Когда его братья продали его в рабство, он, попав в Египет, достиг там, при помощи Божией, высочайшего социального положения. Помимо того, что это позитивно отразилось на самом Иосифе, он же, во время страшного голода, спас своих братьев и своего отца от голодной смерти.

А мог ли Бог просто простить Адама и Еву?

Для этого от них требовалось:

1. Раскаяние. Бог 2 раза явно подвигал их к этому Своими вопросами, а они не только не раскаялись во грехе, но фактически обвинили в нём Самого Бога. Грехопадение было возможно из-за свободы воли разумных существ, но изменить направление свободной воли возможно только изнутри, любовь не может быть навязана насильно. Спасение человека требовало его свободного согласия. Прощение со стороны Бога предполагает изменение самого человека, Бог не мог просто объявить зло добром, назвать грешника праведником.

2. Исправление (но они уже не могли не грешить, у них были поражены ум, чувства и воля). Бог и не обижался в нашем человеческом понимании, Он неизменен, это они отвернулись от Него.

Вывод: механическое прощение грешников значило бы дальнейшее умножение в них грехов, они бы превратились в «кощеев бессмертных». Смерть пресекала распространение греха, ведь грех – не только поступок, но и состояние. Недостаточно побрызгать духами на человека, у которого плохой запах изо рта, нужно вылечить его болезнь.

Цитаты о теодиции

«Авва Антоний, проникая в глубину судеб Божиих, вопросил, говоря: «Господи! Почему одни немного живут, – и умирают; а другие живут до глубокой старости? Почему одни бедны, а другие живут богато? Почему нечестивые богатеют, а благочестивые бедны?» Тогда был к нему глас, глаголющий: «Антоний! себе внимай! То – суды Божии, и тебе нет пользы знать их"».

Древний патерик

«Некто, вознамерившийся лишить ближнего всего имущества и желая исполнить свое злое намерение в тайне, прокрадывается в дом его, никем не замеченный, поджигает строение и так же незаметно выходит из дома. Вскоре начинается пожар; пламя увеличивается, перебрасывается ветром на другие строения; люди отовсюду сбегаются гасить огонь и защищать от пожара соседние дома; поджигатель бежит вместе со всеми как бы для тушения пожара, но он имеет другое намерение: пользуясь суматохой, уносит из горящего помещения вещи, будто бы спасая от огня; на самом же деле похищает и прячет их. Все действия поджигателя, хотя они служат непосредственной причиной понесенного хозяином дома разорения, но рассматриваемые исключительно в себе самих, без отношения их к злому умыслу поджигателя, не будут ничем отличаться от так называемых физических бедствий. Они от Бога, подобно тому как, например, гром убивает человека, молния зажигает дом или растущее дерево, ураган разносит скошенное сено, – словом, как все бедственные перемены, производимые силой Божией, заключенной в неизменных законах вещественной, неразумной природы. Так и поджигатель: он не может ни войти в дом, ни выйти из него, ни огонь разжечь без попущения Божия; да и сами эти действия ни злы, ни добры, потому что могут послужить как ко злу, так равно и к добру. Но злая воля, лукавое намерение, которыми руководился поджигатель, и причина – не Бог, а свободная воля совершившего поджог. Это его грех, хотя Бог и попустил ему выполнить на деле свой злой умысел, ибо Бог мог бы и возбранить совершить его, если то было Ему угодно. Не возбранил же Господь совершения злого умысла, но попустил выполнить его по праведному суду Своему».

свт. Иоанн Тобольский

«Когда человек, познавая истину, взывает: Где Ты, создавший этот тяжкий мир? – Он отвечает: Ведь этот мир таким создал ты, человек. Это ты поселил здесь ненависть, убийства, злобу, нетерпимость. Это ты топчешь свой собственный образ. Надо оставить раз и навсегда модель Бога, Который за ниточку дергает человеческий род и управляет нами, как марионетками.

Человек призван не столько размышлять о зле, сколько бороться с ним. В Евангелии проблема зла – практическая проблема, жизненная задача, поставленная перед теми, кто ищет согласие с Божиим замыслом».

протоиерей Александр Мень

Литература по теме

- Проблема зла Энциклопедия христианской апологетики

- Почему Бог не запретит зло? чтец Кирилл Борисов

- Проблема зла и теодицеи В.К. Шохин

- Проблема зла и теодицеи В.С. Ольховский

- Проблема зла и страданий В.П. Лега

- Теодицея Евгений Трубецкой

- Илиотропион митр. Иоанн Максимович

- Толкование на книгу пророка Аввакума или опыт церковной теодицеи прот. Геннадий Фаст

- Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в 12 письмах П.А. Флоренский

- Адамов комплекс иеромонах Симеон (Мазаев)

- Теодице́я прот. Александр Мень

- Теодицея проф. С.С. Аверинцев

- О том, что Бог не виновник зла свт. Василий Великий

- Теодицеи проф. М. Мюррей, проф. М. Рей

- Почему Бог не убил Гитлера? С.Л. Худиев

- Проблема зла Р. Суинберн

Комментировать