Часть пятая. Идеализм

Интерес о. Павла Флоренского к античной философии имел в своей основе и научные, и биографические основания. В МДА о. Павел в течение многих лет читал систематический курс по античной философии (о содержании этого до сих пор не изданного курса см. Т. 2 С. 738–741) и опубликовал ряд глубокомысленных статей в «Богословском вестнике». Особое место в античной, равно, как и в общей истории философии отводилось Платону. Можно даже утверждать, что Платон не только оставался любимым философом о. Павла на протяжении всей его жизни, но и был для него единственным философом в полном и лучшем смысле этого слова. Флоренский рассматривал платонизм, как явление исключительное и не имевшее аналогов в истории мысли. Платон выступал в роли масштаба, и о. Павел противопоставлял Платона Канту, Гегелю, всей западной, по его мнению, субъективистской и иллюзионистской традиции. Не всегда эти противопоставления были обоснованы, а оценки справедливы, но не подлежит сомнению, что Флоренский был глубочайшим толкователем платонизма. Выдающийся знаток античности и Платона А. Ф. Лосев о работах о. Павла «Смысл идеализма» и «Общечеловеческие корни идеализма» писал: «Есть, наконец, еще один автор, на этот раз уже русский, который дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когда-нибудь я читал о Платоне. Это – П.А. Флоренский.

Его имя должно быть названо наряду с теми пятью-шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы понимания платонизма во всемирной истории философии вообще... Новое, что вносит Флоренский в понимание платонизма, это – учение о лике и магическом имени. Платоновская Идея – выразительна, она имеет определенный живой лик... Такое понимание платоновской Идеи дало возможность Флоренскому близко связать ее с интуициями статуи и, в частности, с изображениями богов и употреблением их в мистериях. Понимание Флоренского воистину можно назвать мифологическим, и в полном смысле, магическим пониманием, потому что ни Гегель, ни Наторп, давшие до Флоренского наиболее яркие и ценные концепции платонизма, не дошли до Идеи, как самостоятельного мифа, как лика личности, а только дали – самое большее – логическую структуру мифа. Это, конечно, тоже необходимо. Но все же, диалектика мифа не есть еще мифология, и смысл мифа не есть сам миф. Узрение смысла мифа не есть еще творческое узрение самого мифа. Символически-магическая природа мифа – вот то подлинно новое, почти небывалое, что Флоренский вносит в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма» (Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680). Признавая достоинства «нового понимания», сложившегося в 1915 г. у Флоренского (Там же. С. 685), Лосев со всей определенностью и категоричностью пишет о своих расхождениях с Флоренским. «Кратко свое расхождение с Флоренским в понимании античного платонизма я формулировал бы так. У Флоренского – топографическое понимание платоновской Идеи, у меня же – скульптурное понимание. Его Идея слишком духовно-выразительна для античности. Моя платоновская Идея – холоднее, безличнее и безразличнее; в ней больше красоты, чем интимности, больше окаменелости, чем объективности, больше голого тела, чем лица и лика, больше холодного любования, чем умиления, больше риторики и искусства, чем молитвы. В связи с этим, и магизм становится у меня более телесным и тяжелым, менее насыщенным и напряженным и даже совсем отходит на второй план» (Там же. С. 692).

Нам представляется не менее важным еще одно расхождение между двумя выдающимися трактовками платонизма в русской литературе, на которое указывает А. Ф. Лосев, говоря о том, что у Флоренского остается в стороне трансцендентально-феноменологическая и диалектическая природа мифа («...никакой Флоренский не может убедить в ненужности для философа этой чисто логической точки зрения». Там же. С. 517). Это «расхождение» обусловлено двумя исключительно глубокими, но, вместе с тем, различными толкованиями диалектики в русской философии начала XX в., авторами которой были Флоренский и Лосев. «В чем смысл диалектики? – спрашивал Флоренский. – В целостности. Тут нет отдельных определений, как нет и отдельных доказательств. Что же есть? – Есть все нарастающий клубок нити созерцания, сгусток проникновений, все уплотняющийся, все глубже внедряющийся в сущность исследуемого предмета...». Работу о. Павла «Смысл идеализма» можно рассматривать в качестве замечательной иллюстрации вышеприведенного высказывания о диалектике. Для мысли Флоренского характерно кружение, хождение окольными путями, движение вперед и назад – именно этот метод определил необычайное богатство тем и попутно, как бы, случайно, сделанных открытий. Только таким образом можно объяснить необходимость привлечения портретной живописи, психологии восприятия, оккультизма, магии, математики и поэзии для обсуждения учения Платона об идеях. Что же касается логических определений, то необходимо согласиться с мнением А. Ф. Лосева. Для Флоренского логика важна, но не имеет самостоятельного значения; вне этого «клубка созерцаний» нет пути от одного определения к другому. И дело не только в том, что Флоренский сторонник «опытного» знания. Его неповторимый метод в своей основе предполагает чисто интуитивное прозрение в сущность вещей – буквально, видение и опрашивание вещей, что в полной мере и проявилось в замечательном толковании идей у Платона.

Из других упоминаний работы Флоренского «Смысл идеализма» отметим следующие: С. Н. Булгаков ссылается на результаты работы о. Павла и пишет, что «учение Платона об идеях, как основе познания, может быть понято, как учение о мифической структуре мысли...» (Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1917. С. 79. Еще одна ссылка: с. 217); Г. Г. Шпет отмечает у Флоренского «изящно проведенную схематику возможных типов учений, построенных на комбинировании идеи, вещи, понятия, термина» (Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 131); В. В. Зеньковский многократно цитирует работу Флоренского и полемизирует с ним относительно манеры «не у одного, впрочем, Флоренского, – несколько свысока относиться к западной философии...» (Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Париж, 1950. С. 417); Н. О. Лосский пишет, что «учение Флоренского об идеях Платона как живых конкретных личностях, а не абстрактных понятиях также имеет высокую цену» (Лосский Н. О. История русской философии. М., 1994. С. 204).

Об оценке работы о. Павла за рубежом всерьез говорить не приходится, по причине отсутствия переводов. Тем не менее, отметим, что выдающийся немецкий философ М. Хайдеггер, в своей работе «Учение Платона об истине» (Курс лекций 1930/31 г. Публ. 1942 г.), по ряду вопросов высказывает положения, весьма близкие Флоренскому. Так, он пишет, что «сущность идеи заключается в свечении и зримости» (Heidegger М. Wegmarken. Frankfurt am Main, 1978. S. 223), отмечает сложную судьбу термина «идея» и свершившуюся в истории западной метафизики, в связи с его неправильным пониманием, «подмену истины».

Впервые опубликовано в кн.: В память столетия (1814–1914) Имп. Московской Духовной Академии: Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 41–134. Текст печатается по первой публикации, с исправлением ошибок.

А. Т. Казарян. Примечания А. Р. Фокина.

Смысл идеализма (метафизика рода и лика)74

I

Термин платонизм известен всякому. Не менее известно и то, что явление, обозначаемое этим именем, не только было силой, но и непрестанно есть типическое выражение внутренней жизни. Однако, и в порядке историческом, и в отношении духовном, платонизм – явление чрезвычайно сложное, – настолько сложное, что до сих пор историки мысли не привели его в ясность. Это – венок разнообразный: тут – милые пахучие травы родных полей, но тут же – таинственные орхидеи Востока; у корней аттических яворов здесь почиют на водах священные лотосы Нила. Дать точную характеристику платонизма – кто взял бы на себя столько притязательной смелости? И даже когда Вы спросите: «Что такое платонизм?», мне придется сказать: «Увы, не знаю». Но не я один. Свое вынужденное поп liquet – не ясно – я разделил бы со знатоками истории, мысли и культуры. «И в настоящее время, – свидетельствует один из них75, – остается во всей силе замечание «платонического философа» Оригена, что «Платона никто не знает вполне».

Мы знаем, что платонизм – могущественное духовное движение. Мы знаем, что, по крайней мере, половина философии, и притом, половина прекраснейшая, связывается с именем Платона: «Корни всего того, что разумеется под именем идеализма и что в логике носит название реализма, в теории познания априоризма, нативизма или рационализма, в онтологии спиритуализма и телеологии, восходят к одному и тому же первоисточнику, а именно, к тому мыслителю, который, хотя и не первый придал научное значение термину идея, но который сообщил ему всемирно-исторический интерес – к Платону». Таково выразительное признание врага платонизма76.

Мы знаем, что львиная доля того, что только было великого в поэзии, так или иначе отразила лучи Платона77. Мы знаем, что языки всех народов оказались пронизанными платоновскими терминами и платоновскими понятиями. Мы знаем, далее, что в платонизме явились осознанными целые полосы, целые миры народной религии и общечеловеческого жизнепонимания78. Мы знаем и то, что из платонизма проистекли едва ли не все могучие течения в философии79. Мы знаем еще, что он влился возбуждающей струей в религиозную мысль человечества, – не только языческого, но и христианского; не только христианского, но и магометанского, и иудейского. Платонизм оказался мировоззрением, наиболее подходящим к религии, как таковой, и терминология платонизма – языком, более всего приспособленным для выражения религиозной жизни. Но, будучи естественной философией всякой религии, платонизм имеет особое сродство с той религией, перед которой все прочие еле-еле удерживают название религии. Одним словом, мы знаем, что в платонизме – перед нами один из самых могучих, – скажу более, – самый могучий из ферментов культурной жизни. Но, что такое платонизм – мы не беремся отвечать, ибо это превышает силы современного знания. И нельзя определить платонизм даже формально, что он – учение Платона: нет, платонизм и шире учения Платона, и глубже его, хотя в Платоне нашел себе лучшего из выразителей.

Мы сказали: «современного знания». Так ли это? Не происходит ли трудность дать ответ о платонизме не только от сложности этого явления, но и от существа его? Будучи исходным пунктом стольких направлений мысли, из которых каждое представляет высокую степень широты, не должен ли платонизм быть таким глубоким движением духа, которому уже нет иного наименования, кроме как символическое, уясняемое per se80, а не per aliud81? И, в таком случае, не правильнее ли разуметь платонизм не как определенную, всегда себе равную систему понятий и суждений, но как некоторое духовное устремление, как указующий перст от земли к небу, от долу – горе82? А, в таком случае, делается понятной и неисчерпаемость этого неистребимого порыва нашей души к небесам, этого взлета в миры иные – никакими законченными в себе построениями мысли, никакими раз навсегда закрепленными терминами: ибо все тает и течет от соприкосновения с Истиной, как воск – перед лицом огня. Даже у самого Платона каждый диалог представляет несколько иное построение мысли и дает своеобразную окраску основным терминам, нежели другой. Тем более, это относится к прочим выразителям платонизма. Но, если на наше вопрошание ответ, действительно, может быть только утвердительный, то понятно тогда, что многообразность попыток выразить основное устремление платонизма свидетельствует не против, а за него – свидетельствует о богатстве жизни и богообразности человека. И тогда термины платонических систем мысли перестают быть, в строгом смысле, терминами, а становятся живыми символами внутренних движений. Среди этих символов мы не можем навести внешнего порядка; но единая жизнь, единый сверхрассудочный центр, ощущается в них созвучным сердцем. Не зная, или, точнее, не зная ответчиво, т. е. не будучи в состоянии дать раздельный словесный ответ на вопрос о платонизме, мы можем, однако, указать некоторые стороны этого обширного исторического движения, этой извечной стихии человеческой души, и одну из таких сторон, один из символов платонизма сделать предметом более пристального вглядывания.

Какую же? какой же символ? – Полагаю, что при произнесении слова платонизм у всякого на первом месте возникает ассоциация: «ιδέαι», «εΐδη»83, «учение об идеях», «идеализм»84.

II

Вы помните, конечно, с полной определенностью, что дело идет о родах и видах, как выражались философы древние, об ουσία, φύσις и ύπόστασις85, как стали говорить философы периода патриотического, – об universalia, как нашли удобным именовать тот же предмет мысли схоластики западные, – об общих понятиях и суждениях – по терминологии нового времени; это – одна проблема, но в различной местной и временной окраске. Но, быть может, далеко не с такой же определенностью сознаете Вы коренной, глубоко содержательный смысл этих споров об universalia. Мне хотелось бы настоящим чтением дать Вам понять, что тут дело шло не о школьных (– каков буквальный перевод термина «схоластические») и не ученических (– так передадим слово «педантические»86) словопрениях, но о глубочайших задачах метафизики и гносеологии, а, если угодно, также, и аксиологии. Поэтому-то, от того или от другого, – платоновского или антиплатоновского, – решения проблемы универсалий зависил общий уклад всего мировоззрения, характерный закал целостного жизнепонимания. И потому-то, добавим еще, по-видимому, сухое, отвлеченное обсуждение универсалий служило, служит и, вероятно, будет служить до конца веков ареной стольких оживленных и ожесточенных стычек и взаимных обвинений в тяжком неправомыслии и еретичестве.

Острота споров об универсалиях доходила до того, что «публичные диспуты часто вырождались в страстные перебранки. Приличие и достоинство нарушались до такой степени, что папы и епископы издавали строгие указы, в которых спорящие партии призывались к спокойствию и порядку»87.

Но «было бы большой ошибкой думать, что вопрос о логико-метафизическом значении универсалий имел в Средние века лишь дидактическое значение объекта для упражнения в мыслительной деятельности... – утверждает один историк мысли88. – Энергия, с которой средневековая наука в бесконечных спорах стремилась разрешить эту проблему – характерным образом наука Запада и наука Востока принялись за нее с одинаковым усердием, совершенно независимо друг от друга – является сама по себе доказательством того, что в этом вопросе кроется реальная и очень трудная проблема». Поэтому, он же, ссылаясь в другом месте в подтверждение своих слов на таких видных союзников, как Г. Лотце и О. Либманн89, заявляет весьма твердо: «Тем современным исследователям, которые сдают вопрос об общих понятиях в архив, или смотрят на спор о них, как на детскую болезнь науки, пока они не будут в состоянии с полной точностью и ясностью ответить, в чем состоит метафизическая действительность и деятельность того, что они называют законом природы, все еще нельзя не сказать: mutato nomine de te fabula narratur»90.

Не иначе думают и многие другие мыслители.

Вопрос о природе родов и видов, – говорит В. Кузен, – этот вопрос «во все времена волновал и оплодотворял человеческий дух, и был виновником всех школ. Принимая на себя все цвета времени, он всегда остается, однако, основанием, из которого исходят, и к которому возвращаются философские исследования. По внешности – это вопрос, касающийся лишь психологии и логики, по существу же он господствует над всей философией, ибо нет задачи, которая бы не заключала в себе и следующего вопроса: все видимое нами есть ли комбинация нашего ума, или имеет свое основание в природе вещей91. Это значит, что всякая онтологическая или психологическая доктрина необходимо должна считаться с вопросом об универсалиях»92. – «В рациональной философии проблема универсалий есть не иное что, как проблема истинности наших интеллектуальных познаний», – свидетельствует М. де Вульф93.

Это совершенно верно, но этого слишком мало; вопросы, подымаемые идеализмом, имеют и гораздо более общее значение.

III

Что действительно? Что познаваемо? Что ценно? Данный ли, здесь и теперь переживаемый, момент, или нечто, хотя и соотносящееся с ним, но вечное и вселенское? – На чем строится жизнь? На что опирается познание? Чем руководиться в своей деятельности? – Метафизическим ли «Carpe diem – лови момент», или иным, высшим бытием? Воистину, есть одно ли только дольнее, или и горнее, более сего дольнего действительное? и т. д. и т. д. Таковы вопросы, лежащие на дне споров об universalia. И всякое признание мира горнего неизбежно влечет мысль к платонизму, в том или ином видоизменении, а всякое прилепление к миру дольнему – к отрицанию платонизма. Но, не входя в гущу этих проблем сейчас, пока займемся лишь проблемой теории познания и логики. Познание, как известно Вам, удовлетворяет нас, если мы убеждены во всеобщности и необходимости его результатов. Познание есть познание тогда только, когда оно может притязать на значение, выходящее за пределы данного момента и данного места, т. е., когда этот единичный момент обращен к иному бытию, выходит за пределы себя, знаменует больше, чем есть он сам. Если же все дело ограничивается лишь этой комбинацией психических элементов, не выходящей за границы самой себя, то мы считаем ее за простую игру психических процессов, – и не придаем ей никакого познавательного значения. Если я говорю, что мне сейчас, в этой комнате холодно, то это высказывание не имеет решительно никакого значения для науки, не имеет никакой познавательной ценности. Чтобы возникла таковая, я должен выйти за границы «себя» – или «теперь», или «здесь» – и хотя бы в одном направлении расшириться за пределы особливого бытия. Знание – только там, где ἒν94 расширяется на πολλά95, образуя «εν και πολλά»96, как определяет Платон идею; знание – только там, где «μίαν... διά πολλών»97, по другому определению идеи Платоном, или, – воспользуемся Аристотелевским определением идеи, – знание возможно там, где единое направлено на многое, распростирается на иное, – где «τό εν έπι πολλών»98. Этой-то формулой и воспользовалась средневековая мысль. Unum обращается к иному, к alia, – толкуют схоластики; – unum versus alia и есть, по их этимологии, universale, – единичное и общее зараз.

Но эти идеи, эти universalia, эти общие понятия и суждения (современная логика признает, что это – одно и то же), все они, как бы мы их ни называли, обладают загадочными свойствами. В самом деле: единое относится к бесконечному множеству; но «это бесконечное множество явлений не может быть наличным, как множество в акте суждения, потому что общее суждение есть единый акт мысли, а вовсе не скопление многих суждений. Следовательно, вопрос становится, по-видимому, безвыходно противоречивым и принимает парадоксальную форму: каким образом бесконечное множество явлений может быть наличным в едином акте мысли?»99.

Когда я говорю: «Лошадь есть позвоночное животное» или: «В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах того же прямоугольного треугольника», то я, здесь и теперь, произвожу акт познания, всячески, во всех отношениях единичный. Я произвожу этот акт познания сейчас, здесь. Но, будучи этим, т. е. моментом и местом ограниченным, он, как бы, переливается за границы своей отъединенности и простирается в бесконечную даль времени и пространства. Будучи единичным, как акт, он, содержанием своим, как акт познания, имеет бесконечность, ибо утверждает, что все лошади, где бы и когда бы они ни существовали, суть таковы, каковыми он утверждает их, т. е. позвоночные животные. Точно так же, все прямоугольные треугольники, где бы и когда бы они ни мыслились, всегда таковы, что и для них, для всех, справедлива теорема Пифагора100. – Акт познания, т. е., значит, понятие и суждение, хотя и единичный, – бесконечен, и в этом соединении конечности с бесконечностью, в этом противоречии конечности и бесконечности, в этой неслиянной и нераздельной двойственности познавательного акта, в этой антиномичности его – великая загадка универсалий. Загадка эта может быть расчленена на три загадки, на три проблемы, сообразно трем дисциплинам, в которых может быть рассматриваема основная проблема двойственности. А именно, основной вопрос: «Как возможна такая двойственность?» – распадается на три вопроса101:

1° Как это возможно психологически, т. е., другими словами, каковы должны быть психологические состояния и переживания познающего субъекта, чтобы, будучи единичными, иметь всеобщее значение?

2° Как это возможно метафизически или, точнее, онтологически, т. е., другими словами, каковы должны быть реальные процессы и вещи, познаваемые объекты, чтобы возможны были о них общие суждения и понятия?

3° Как это возможно гносеологически, т. е., другими словами, как общие суждения нашего разума могут иметь объективное знание для вещей и процессов, т. е. выражать какие-то свойства того, что не есть сам разум?

Чтобы понять то решение этих вопросов, которое дает платонизм, полезно сопоставить его с решениями иных умственных течений. А, так как эти проблемы, хотя они были предметом живейшего интереса в истории мысли древней, средневековой и новой, и хотя доселе не прекратили своего брожения, однако, в Средние века подвергались прениям наиболее пламенным, то мы будем пользоваться, по преимуществу, именно средневековой терминологией.

IV

Если брать дело по существу, то спор об универсалиях был душою всей античной философии. Антиномия среды и индивида, – ἒν καί πᾶν102, – возбуждает греческую мысль до Платона103. С установкой идеализма у Платона, споры об универсалиях сами принимают более отчетливый характер, – как в Академии, уже при жизни ее основателя, так же и вне ограды Академии. В диалогах Платона, особенно позднейших, попадаются встречные соображения, направленные против тех или иных аргументаций теории идей, и, притом, соображения, не всегда опровергаемые104. Нужно думать, что эти соображения отражают брожение, происходившее в школе Платона. Теоретические несогласия побуждают Аристотеля даже совсем уйти из состава преподавателей Академии и основать собственную школу. Правда, сообщения древних о, якобы, враждебных с тех пор отношениях двух великих философов не только не доказаны, но и, наоборот, признаны простой сплетней. Однако, факт разногласия, и, именно, по вопросу о природе идей, – налицо105. Это разногласие не настолько велико, чтобы из-за него нельзя было называть Аристотеля идеалистом; но оно достаточно для признания перипатетического учения о формах за особый тип идеализма. Затем, разногласия различных школ, и, именно, около вопроса об идеях, заостряются. Объединитель философии древности Плотин106 сделал величественную попытку синтеза различных учений об идеях. Но Плотин – великий представитель не только преходящей философии древности, но и зачинающейся философии Средневековья107. К Плотину шла вся античная культура; Средние же века – не случайность без роду и племени, а законный плод античной культуры108, так что включение Плотина в число средневековых мыслителей достаточно мотивировалось бы и этим соображением. Но такое положение Плотин получает и с большей прочностью: ведь он вобрал в себя Откровение гораздо глубже, чем сознавался в том: Ветхозаветное – через Филона и многих других (если не прямо из перевода LII); кое-что из Новозаветного – через учителя своего Аммония Сакка, сына христианских родителей, и через гностиков, с которыми полемизировал. Мало того, Фр. Пикавэ доказывает109 путем тщательного анализа, что Плотин дает «полное и систематическое истолкование»110 речи св. апостола Павла в Афинском Ареопаге (Деян. 17:16–34). Если так, то тем делается понятной большая сила воздействия Плотина на мысль патриотическую и на мысль схоластическую. И таким-то образом, по преимуществу, через Плотина, античные теории идей заносятся в Средневековье111. Для этого последнего, «идеи» оказались практически потребными и приспособленными гораздо более, чем для самой Древности.

Но, если говорить не вообще о действии неоплатонизма на средневековую философию, а, в частности, о толчке, вызвавшем движение средневековой мысли, то на первом месте тут должно быть упомянуто имя ученика Плотина – Порфирия (233–304 гг.). А именно, исходным пунктом для схоластических исследований и споров об universalia послужило то место во «Введении» Порфирия к Категориям Аристотеля, в котором, по счастливой исторической случайности, сжато формулируется вся острота споров о том же предмете в философии античной. Каким-то инстинктивным чутьем, схоластика сосредоточила свое внимание именно на центральном вопросе древней философии, и в нескольких строках нашла себе выкристаллизованным самый сок многовековых препирательств между Платоном и Аристотелем, Платоном и киниками, между Академией, Ликеем и Стоей112. Вот это многосодержательное место:

«Αύτίκα περί των γενών τε και ειδών τό μεν είτε ύφέστηκεν είτε καί εν μόναις ψιλαις έπινοίαις κείται είτε ύφεστηκότα σώματά έστιν ή άσώματα καί πότερον χωριστά ή εν τοΐς αίσθητοΐς καί περί ταϋτα ύφεστώτα, παραιτήσομαι λέγειν βαθύτατης ουσης τής τοιαύτης πραγματείας καί άλλης μείζονος δεομένης έξετάσεως113.

– Я отклоняю от себя разговор о родах и видах, а именно, существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одном только голом мышлении, и, если существуют самостоятельно, то тела ли они, или бестелесны, а, с другой стороны, стоят ли обособленно, или же имеют бытие в чувственных явлениях и с ними114; ведь подобное занятие весьма глубоко и требует иного, более обширного, исследования»115.

Таковы слова Порфирия. Впрочем, до мыслителей Средневековья они дошли не в подлиннике, а в латинском переводе Боэция (около 475–520 гг.). У Боэция все это место передается так: «Мох de generibus ас speciebus illud quidem sive subsistunt sive in solis nudisque intellectibus posita sunt, sive subsistentia corporalia sunt an incorporalia, et utrum separata a sensibus an in sensibilibus posita et circa ea constantia, dicere recusabo, altissimum enim est huius modi negotium et maioris egens inquisitionis»116;–эти слова Порфирия содержатся у Боэция также в «Комментарии на Введение Порфирия». Вот какой именно перифраз дается здесь:

«Ait se omnino praetermittere genera ipsa et species, utrum uere sibsistant an intellectu solo et mente teneantur, an corporalia ista sint an incorporalia, et utrum separata an ipsis sensibilibus iuncta»117.

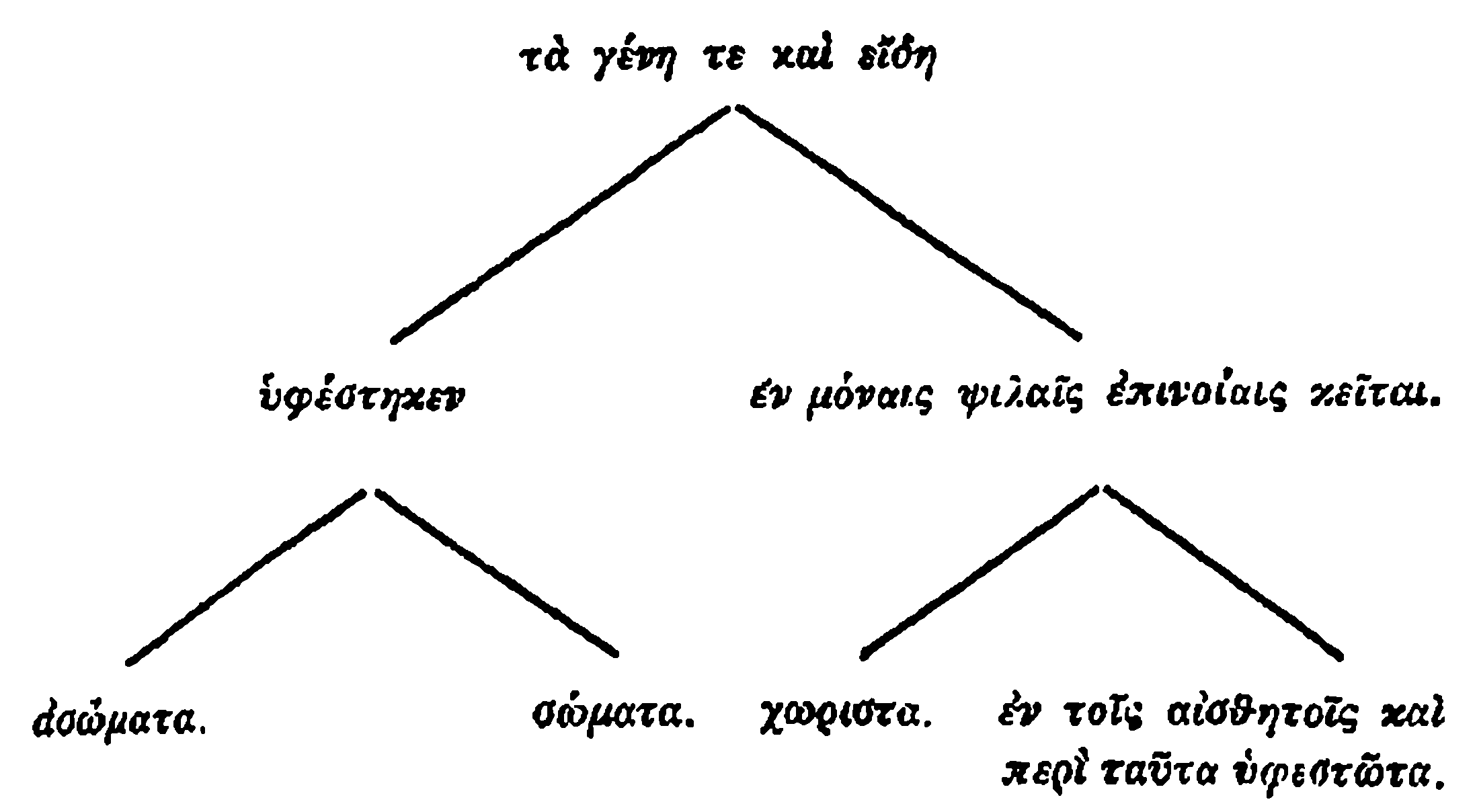

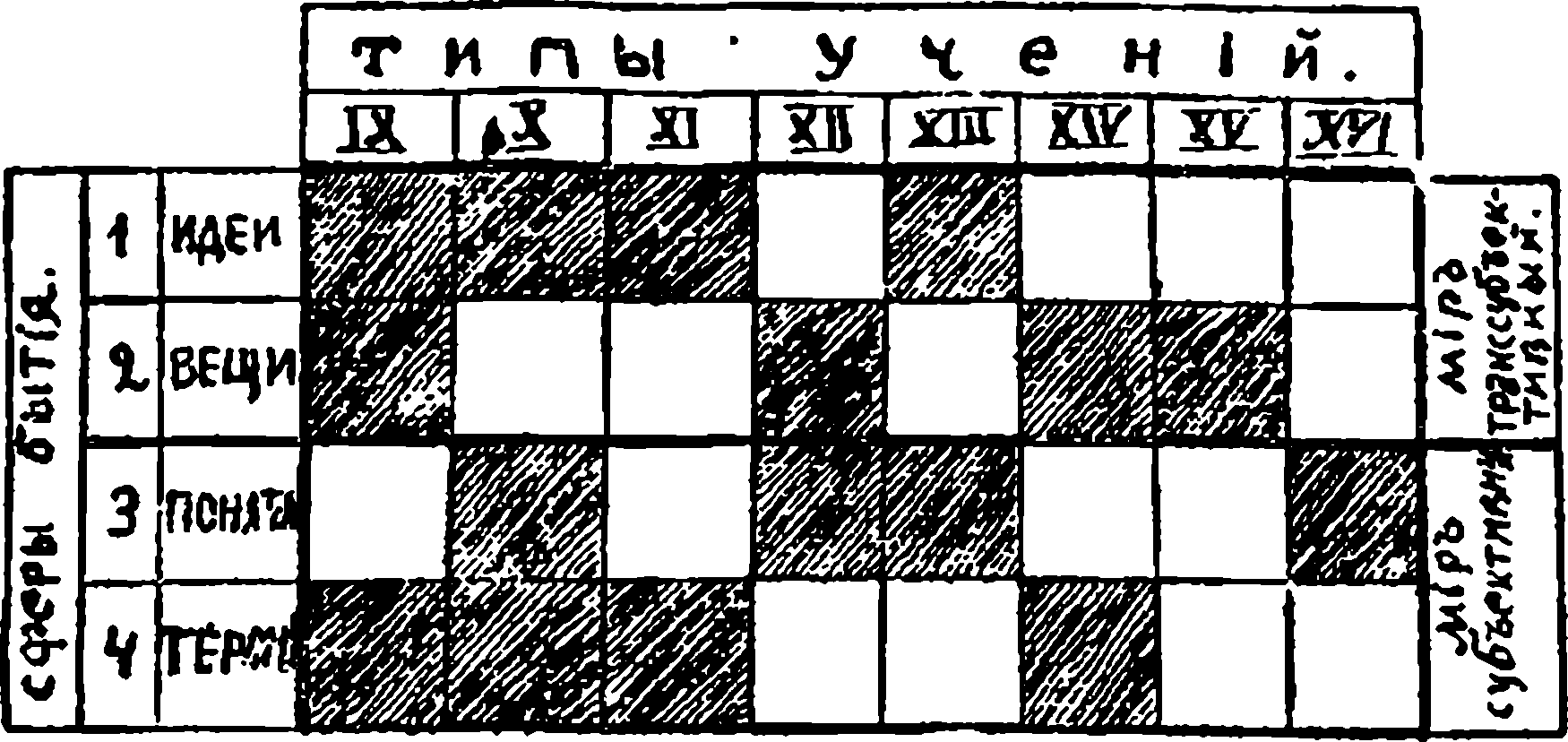

Представим для наглядности альтернативы Порфирия в виде таблички (чертеж 1-й).

Чертеж 1118

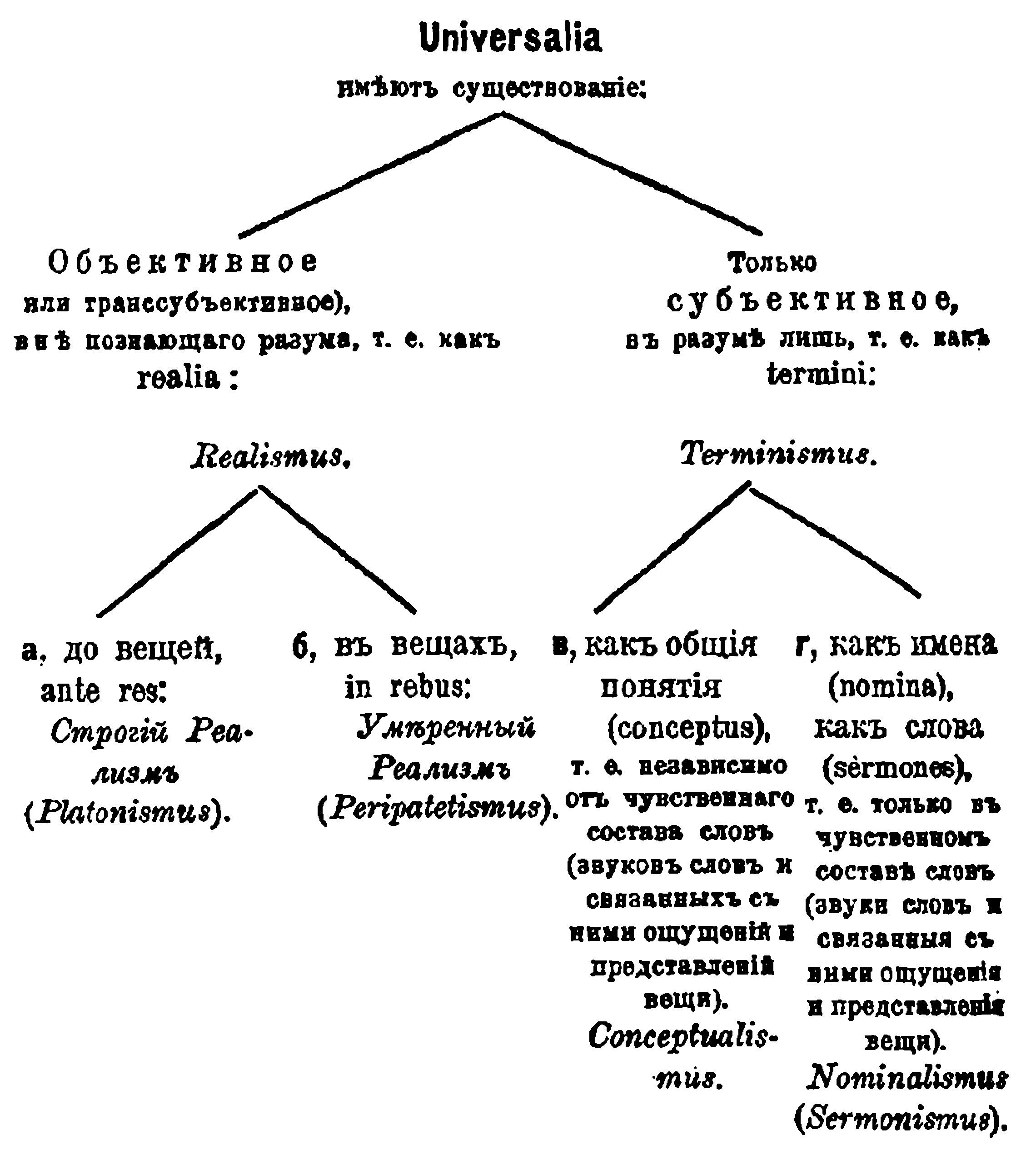

Переводя эту табличку на язык средневековой философии, а отчасти – современной, мы получаем нижеследующую схему, в которой содержатся основные течения мысли, – как средневековой, так и более поздней (чертеж 2-й).

Чертеж 2

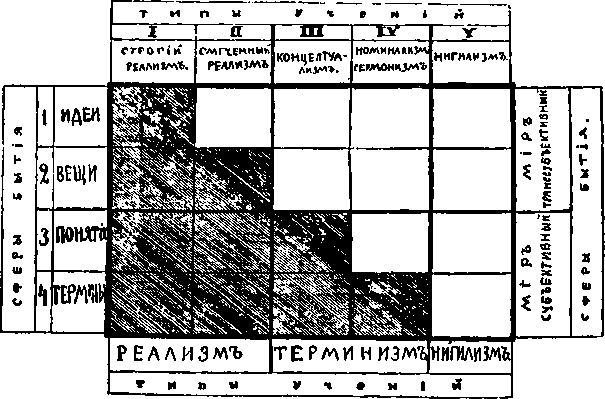

Сопоставляя обе таблицы, мы видим, что схемой Порфирия исчерпываются различные типы учений об универсалиях, появлявшихся в истории, за исключением одного, где существование универсалий всячески отрицалось119. Но, так как познание, в самой сущности своей, связано с существованием универсалий, хотя бы в какой-нибудь одной сфере бытия, то понятно, что этим, не упомянутым у Порфирия учением, должен быть решительный познавательный нигилизм, для которого отрицание всеобщности знания простирается так далеко, что даже скепсис не имеет смысла. Итак, объединяя все сказанное, можно представить сравнительный состав различных учений об универсалиях на чертеже 3-м.

Чертеж 3-й

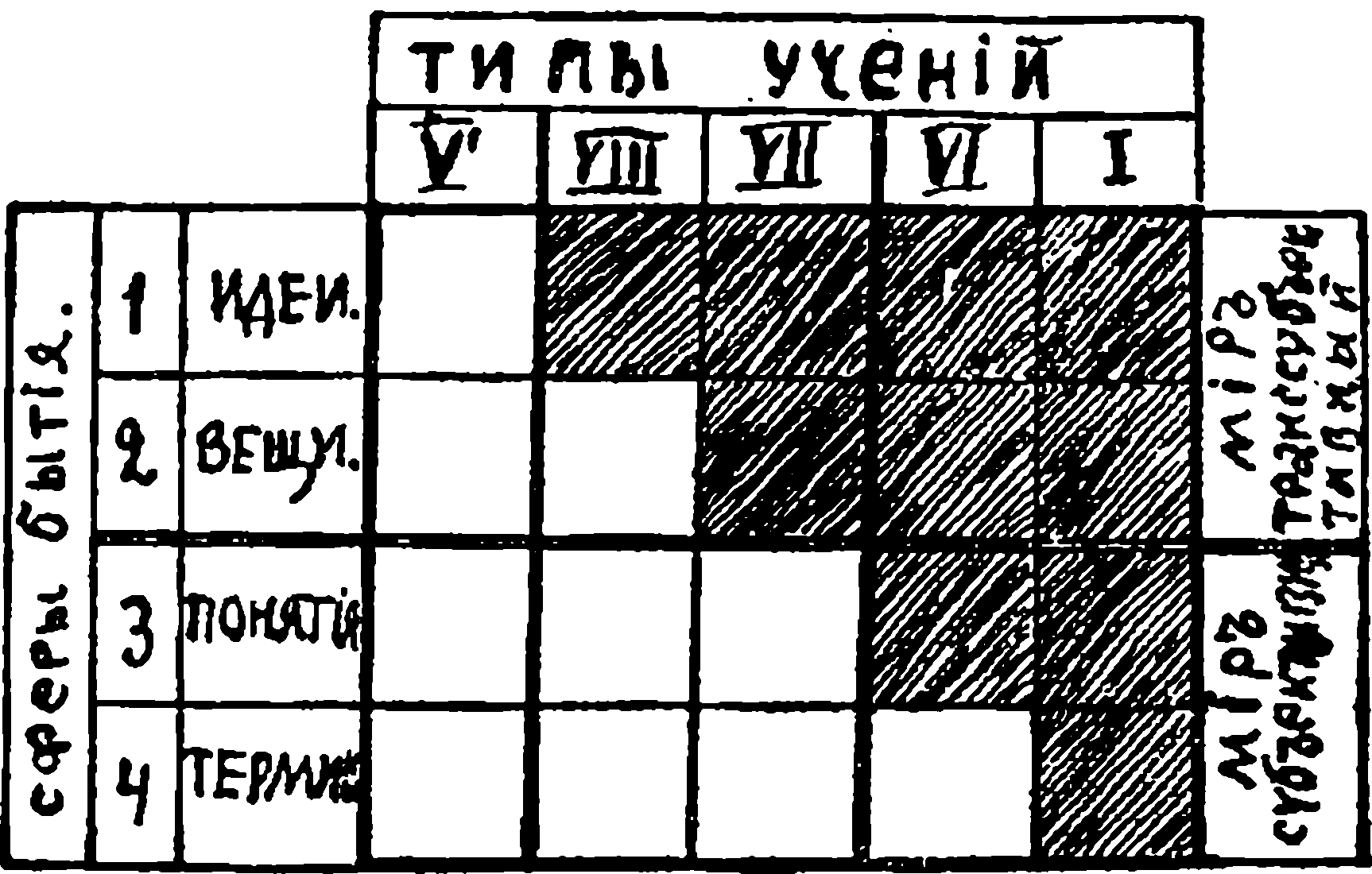

Однако, представленной здесь таблицей не исчерпывается, – отвлеченно говоря, – возможность и иных ответов на вопрос об универсалиях. Можно представить себе, что отрицание распространяется не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх (см. чертеж 4 – й), так что возникают учения, в которых признается бытие универсалий в слоях высших и отрицается – в низших.

Чертеж 4

Учения такой структуры обосновать было бы затруднительно, но они представляются не более странными, чем учения номиналистического устремления. Так, например, в системе мысли под номером VI признается существование и постижимость платоновских идей, но отрицается адекватная выразимость этого постижения – в слове. В системе мысли VII признается существование идей, но отрицается и их постижимость и их выразимость. Наконец, в системе VIII признается существование трансцендентных идей, но отрицается являемость их в мире, их познаваемость и их выразимость. Система мысли I’ – это уже знакомый нам платоновский реализм. Что же до системы V', то формально она тождественна нигилизму, но, как предел устремления в сторону трансцендентного, т. е. будучи мистическим агностицизмом, может быть совсем иного характера, нежели софистический нигилизм V (– например, как признание абсолютно внетварной, внутрибожественной мысли).

Отвлеченно говоря, мыслимы и еще некоторые учения, а именно, как не перечисленные здесь комбинации из отрицаний и утверждений универсалий в различных слоях бытия. Так как, по известной теореме комбинаторики, таких сочетаний всего-навсего должно быть 24, т. е. 16, а 53, т. е. 8, из них мы уже имели, то остается, кроме указанных, еще 8 отвлеченно возможных типов. Схема их представлена на таблице (чертеж 5-й).

Чертеж 5

Смысл же каждого из них не трудно уяснить себе. Так, учение IX признает реальность универсалий и в мире, и вне мира, но говорит, что они непостижимы, хотя и выражаются в слове символически. Учение X признает реальность трансцендентных идей, а также познаваемость и выразимость их, но отрицает наличность аристотелевских форм в мире. Учение XI признает существование платоновских идей, и утверждает, что они могут выражаться в слове, например, в поэзии, но, что ни в вещах нет форм, ни разум не обладает понятиями. Учение XIII – типа, так сказать, чисто метафизического: есть универсалии, как предмет чистой мысли; но ни в мире, ни в слове эти универсалии себя выявить не могут. И т. д.

VI

Едва ли не основная απορία (затруднение) философии – проблема ἒν καί πολλά. По крайней мере, в греческой философии она была основною. Проблемы: индивида и среды, атома и пустоты, дискретности и сплошности, прерывности и непрерывности, ύπόστασις и ούσία и т. д., и т. д., все это – видоизменения основной проблемы ἒν καί πολλά. Отрицание в ἒν – πολλά и πᾶν ведет к отрицанию познания, к отрицанию смысла деятельности, к отрицанию вечного во временном. Признание же πᾶν и πολλά в ἒν требует разъяснения: как это возможно. Проблема универсалий есть вершина основной проблемы философии, и надо ничего не понимать в философии, чтобы не видеть этой проблемы.

Мы не станем заниматься ни опровержением разных видов терминизма, стремящегося уничтожить самую проблему, ни защитой разных видов реализма, стремящегося, так или иначе, разрешить ее. Это – не дело истории философии. Но мы постараемся уяснить себе смысл различных учений об универсалиях. Поставим вопрос ребром. В чем пафос устремления к реализму и в чем пафос устремления к терминизму? – Для последнего, этот пафос есть метафизический и гносеологический эгоизм. Реальность безусловно уединенна, безусловно вне всего того, что – не она. Реальность есть она – и только она. У реальности нет, так сказать, пуповины; которая бы связывала ее с плодоносным лоном бытия целокупного. У нее нет корня, коим приникает она в миры иные. Она, наконец, во времени не связана и сама с собою, в своем бывании не являет некоторого целостного и связного бытия. Одним словом, ни в порядке онтологическом, ни в пространстве, ни во времени мгновение данного состояния не связано с другими, не углубляется, не имеет около себя венца кафоличности. Мгновение – только мгновение, без благоухания, без атмосферы вечности. Точка – только точка, без помазания вселенскости. ‘Έν есть ἒν – и только ἒν, и ничуть, ни в какой мере, ни с какой стороны, не есть πολλά, и, тем более, не есть πᾶν. Но, если углубиться в это мироощущение и спросить себя, о каком, собственно и первично, ἒν говорит оно, то нетрудно ответить, что речь идет о Я. Истинный смысл этого направления мысли – в том, Я есмь Я и только Я, и ни в какой мере не есмь не – Я, Ты. Я ни с кем не связан, и не связан даже с самим собою: solus ipse sum120, и ни до чего нет мне дела, да и быть не может. Пафос обособления, затем эгоизма, затем ненависти и, наконец, абсолютного нигилизма лежит на дне терминистических течений. Терминизм – это и есть ересь121, в первоначальном и точном смысле слова.

Напротив, движения реалистические порождаются ощущением сродственности бытия, ощущением не абсолютной изолированности вещей, моментов и состояний, однако, не в силу их механической смешанности и не в силу расплывчатости и смутности их определения, а в силу, изнутри пронизывающего их, сродства и единства. ‘Έν не есть только и безысключительно ἒν, но оно, вместе с тем, и πολλά, и даже πᾶν. От ἒν, зримого нами здесь и теперь, тянутся бесчисленные нити к иному, к πᾶν, к бытию вселенскому, к полноте бытия. И нити эти – нити живые. Это артерии и нервы, делающие из обособленного и уединенного ἒν – живой орган живого существа. ‘Έν кажется чем-то самозамкнутым и плоским. Но это так только кажется. Присмотритесь к нему – и вы увидите, что оно и не замкнуто в себя, и не плоско. Оно благоуханно. Оно окружено венчиком, лучи которого сливаются с лучами иных бытий. Оно имеет глубину, переходящую в длинные корни, впивающиеся в миры иные и оттуда получающие жизнь. Тон его – не сухой, уединенный тон камертона, но живая гармония, осуществляемая рядом гармонических, верхних, суммовых, разностных и т. п. тонов. Оно бесконечно больше и содержательнее, чем оно есть рассудочно.

Милый друг, иль ты не видишь, что все, видимое нами, только отблеск, только тени, от не зримого очами?

Милый друг, иль ты не чуешь, что весь этот гул трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий?122

Истинная реальность, идея – не бытие отъединенное, но «μίαν....διά πολλών», как определяет ее Платон, или, еще «ἒν και πολλά», как говорит он, явно намекая на основной вопрос всей греческой философии. Идея есть «τό ἒν επί πολλών», по Аристотелю. Чувство этой «μίαν διά πολλών», чувство этой «ἒν καί πολλά» – вот мирочувствие, лежащее в основе идеализма.

В этой противоположности устремлений, в этой противоборственности: уединить, уплощить, оглупить, лишить разумного смысла, а затем и вовсе уничтожить, полновесное зерно бытия, с одной стороны, а с другой – прорастить его и вырастить из него злак, приносящий плод сторицей, т. е. осознать внутреннюю красоту твари; в этой, если хотите, борьбе между верою в смерть и верою в жизнь содержится, в сущности, вся непримиримая вражда учений терминистических и учений реалистических, или, выражаясь по-современному, позитивизма и идеализма. Все остальное – философская техника. В основе того и другого движения – та или иная вера или, точнее, вера и отрицание ее. Но и вера, и неверие стремятся выразить себя расчлененно и создать себе средства защиты, укрываясь в крепость из сложных систем вспомогательных понятий. Тут, и в области позитивизма, и в области реализма, возможны разные тактические приемы и построения, возможны разногласия и ссоры, возможна даже междоусобная война. Но, в существе дела, рассмотрение всех этих контроверз есть труд, важности уже второстепенной.

Оглядим некоторые позиции идеализма.

Первая позиция, важнейшая, возникает при обсуждении проблемы корней бытия и связей мира дольнего с миром горним в собственном и точном смысле, т. е. мира божественного. Проблема благодати, таинства и обряды, озарения и прозрения, Церковь, ангелы-хранители, Промысл и т. д., и т. д. – вот некоторые, почти наудачу перечисленные, пункты этой линии защиты. Вы видите, что изучение их принадлежит, собственно, догматике и религиозной философии. Я сказал: «догматике и религиозной философии». Не думайте, что я позабыл добавить: «православной». Нет, я сознательно опустил ограничивающее определение, ибо во всякой догматике и во всякой религиозной философии с необходимостью возбуждаются те же вопросы и получают то или иное разрешение.

Но, собственно, философии ближе, отчасти иные, отчасти более формальные, вопросы, возникающие при обсуждении соотношения индивида ἒν с другими индивидами. Вера реализма, его производящая, – выражается в основном утверждении его, что индивиды не вполне разобщены, не так разобщены, как то кажется. Но что значит это утверждение о неполной обособленности индивидов? Ответ может быть, вообще говоря, двоякий, и этот двоякий ответ порождает двоякое понимание термина universale, двоякое понимание слова идея, т. е. того, в чем именно индивиды не разобщены.

Пусть имеются два индивида А и В, например, два коня. Что значит, под углом зрения обсуждаемой проблемы, что А и В, эти два коня, между собою не разобщены? Это значит, что в коне А дан, содержится как-то и конь В, а в коне В – и конь А. Говорю «как-то», и это значит, что В содержится в А не так, не абсолютно так, как оно дано и содержится в самом себе. В своеобразном же толковании этого «как-то», т. е. в своеобразной замене неопределенного «как-то» определенным «так именно», заключается и своеобразное решение проблемы универсалий.

Как же можно понимать неразобщенность коней А и В?

Конь А характеризуется в нашем сознании признаками:

a′, a′′, a′′′, a(IV), a(n)

конь В – признаками:

b′, b′′, b′′′, b(IV), b(n)

И вот, часть признаков того и другого комплекса, а именно, положим, три первые признака тождественны между собою. Речь идет не о сходстве, ибо сходны кони А и В, а именно, о тождестве признаков, каковым тождеством, или в силу какового тождества, кони А и В сходны. И еще раз должно повторить, что не сходство признаков, а тождество их имеется в виду; если же мы стали бы говорить о сходстве их, то тогда с необходимостью возник бы вопрос, в чем же, чем же сходны между собою самые признаки, и тогда это что, этот признак признака оказался бы уже тождественным в обоих признаках. «Но, – скажете, – а если и тут мы будем иметь в виду лишь сходство?» – «Тогда, – отвечаю, – тогда придется говорить о признаке признака, который будет тождественным. Вообще, или надо устремлять этот ряд ad indefinitum и, следовательно, отказаться от понимания, чем сходны кони А и В, или же где-нибудь прервать его, – на члене, который будет признан тождественным в А и В. Но тогда естественнее всего сделать это сразу же, отыскав его непосредственно в А и в В».

Эта мысль уже высказывалась. «Возможно ли существование одинаковости содержания без тождества содержания в каком-либо отношении?» – спрашивает Н. О. Лосский123. «На этот вопрос приходится ответить, что понятие одинаковости и даже, вообще, понятие сходства неизбежно ведет к ссылке на понятие тождества или, в случае нежелания прибегнуть к этому понятию, заключает в себе бесконечно повторяющуюся проблему», – отвечает Н. О. Лосский себе. Эти же рассуждения ведет и Э. Гуссерль. «Везде, – говорит он, – где есть одинаковость, есть, также, тождество в строгом и истинном смысле этого слова. Мы не можем называть две вещи одинаковыми, не указывая той их стороны, с которой они одинаковы. Той стороны, – сказал я, – и здесь-то и заключается тождество. Всякая одинаковость имеет отношение к роду (Species), которому подчинены сравниваемые вещи, и этот род (Species) не есть только нечто, опять-таки, лишь одинаковое с обеих сторон, так как в противном случае неизбежно возникал бы поставленный вверх ногами regressus in infinitum. Обозначая сравниваемую сторону, мы указываем с помощью более общего родового термина тот круг специфических различий, в котором находится тождественная сторона сравниваемых вещей. Если две вещи одинаковы со стороны формы, то соответствующий род формы есть тождественный элемент в них; если они одинаковы со стороны цвета, то в них тождествен род цвета и т. д. – Если бы кто-либо, хотя бы только в отношении к чувственной стороне восприятий, стал определять нам тождество, как предельный случай одинаковости, то это было бы извращением истинного положения дела. Не одинаковость, а тождество, есть нечто абсолютно неопределимое. Одинаковость есть отношение предметов, подчиненных одному и тому же роду. Если бы не могло быть речи о тождестве рода, о той стороне, с которой существует одинаковость, то и речь об одинаковости потеряла бы свою почву»124.

Итак, возвращаясь, после сделанного отступления, к нашим мыслям, мы можем утверждать, что признаки а′, а′′, а′′′, по бытию, нумерически, «численно», суть то же самое, что b′, b′′, b′′′ в В. Как можем мы сказать, что не сходные звезды светят в Посаде и в Москве, а тождественные по бытию, и как: не сходный с собою студент появляется в Посаде и в Москве, а тождественный себе, так же и признаки сходства для А и для В тождественны. Совокупность этих признаков, или, как говорят, их логическое произведение, образует новую сущность – ω. Эта сущность ω есть то, что делает и А и В нераздельными, неразъединенными. Она – нить, связующая их воедино. Логически же она есть то, что в логике называется суммой А и В, ибо под суммой разумеется альтернатива: «или А, или В». Поясним, что берем здесь, собственно, так называемые, единичные понятия125 индивидов А и В, обозначаемые в логике знаками iA biВ, и лишь ради графической простоты пишем А и В. Выражаясь же в терминах средневековых, мы берем тут haecceitates126, «этости» или «Diesheiten», объектов А и В. Но, т. к., будет ли у нас А, или будет В, и в том, и в другом есть а′, а», а"′, то, следовательно, альтернатива «А или В» определяет собою ω:

ω=Α︶ Β.

Но, спрашивается, только ли так можно мыслить неразобщенность А и В или еще как-нибудь иначе? – Можно, очевидно, взять логическое произведение «А и В», и тогда получится некоторая новая сущность – Ω

Ω=Α︵Β.

Это значит: «и А и В». Следовательно, тут а′, а′′, а′′′ берутся усиленно, но кроме них попадают в Ω еще a(IV) ..., a(n) b(IV), …, b(n). Следовательно, ω оказывается лишь моментом в бытии Ω. Тогда можно сказать, что ω есть общий наибольший делитель А и В, а Ω – общее наименьшее кратное, и в смысле полноты бытия мы имеем градацию:

ω<А<Ω

ω<В<Ω.

Реализм утверждает, что ω (а при других толкованиях – Ω) – это не только прием мышления, но и некоторая реальность, подобно тому, как общий наибольший делитель (или общее наименьшее кратное) сам есть число, а не только знак действия вроде «» или «–», <х> или «:», т. е. чистая отвлеченность. Но, где и как существует эта реальность ω (или Ω)? По одному пониманию, это – только стержень вещей, вне их не существующий, но, однако, такой, что без него вещи не могут быть (Аристотель). По другому пониманию, – это реальность вне вещей, сама для себя сущая, но, однако, такая, что она, как-то, и в вещах, или вещи в ней, а помимо нее быть не могут (Платон). На первый взгляд, между формами Аристотеля и идеями Платона залегает непроходимая пропасть. Но более внимательное вглядывание делает явным, что разногласие идет не о существе дела. Можно пояснить это примером металлических опилок, расположившихся правильными рядами и тем обнаруживающих, что они имеют некоторую связь между собою, осуществляемую деформацией магнитной среды – эфира. И Платон, и Аристотель признают равно эту связь; но, далее, возникает вопрос о производителе магнитного поля, и тогда Аристотель отвечает, что таким возбудителем служат сами опилки, ибо, будучи стальными, они имеют собственный магнетизм. Платон же полагает, что магнитное поле создается соленоидом, окружающим опилки, и они, будучи железными, временно намагничиваются.

Платоновская концепция гораздо шире Аристотелевской, тогда как последняя – частный случай первой. Поэтому, в одних своих истолкованиях Платоновская концепция может быть весьма сближаема с Аристотелевской, в других же – весьма отдаляема127.

Что же касается до выбора между ω и Ω, то и Платон и Аристотель, когда конструируют свои понятия идеи или формы, то как будто говорят об ω, а когда принимают его готовым, то имеют дело с Ω. В этой сбивчивости между ω и Ω есть нечто психологически необходимое, ибо, если Ω представлять себе как нечто вроде Гальтоновской суммирующей фотографии, то совокупность общих черт ω, в ней выступит с особой яркостью. Ω отличается от ω психологически (– речь идет не о логическом и не об онтологическом отличии) лишь тем, что ω дается резко очерченным, а Ω – в виде той же ω, но в сопровождении обертонов, ауры, или атмосферы (см. чертежи 6-й и 7-й).

Чертеж 6

Чертеж 7

Но, логически, ω и Ω, конечно, разное. – То же надо сказать, если мы берем не два, а некоторую конечную множественность и, наконец, некоторую бесчисленную множественность индивидов: А, В, С, D, Е, ..., Х, Υ. Тогда:

ω = A︶B︶C︶D︶E︶ ...︶X︶Y

Ω=A︵B︵C︵D︵E︵ ...︵X︵Y

Чем более взято индивидов, тем ярче и определеннее психологически выступает центральное ядро в Ω и тем более меркнет психологически – окружающая его аура, так что и разница между Ω и ω делается психологически все менее ощутительной. Можно сказать, наконец, что психологически пределы их уравниваются:

lim ω = lim Ω, (при i=∞)

хотя логически и онтологически различие между ω и Ω все усиливается.–

Но, будем ли мы понимать universale, как ω или как Ω (в сущности, это вопрос терминологии), мы видим, что «реализм есть даже и не объяснение, а прямое выражение тех фактов, которые непосредственно переживаются в акте высказывания общего суждения»128.

Набросанные выше контуры идеализма были бы слишком бедны и сухи, если мы не попытаемся оттенить их и сделать более близкими к нашему жизненному опыту. А платоновские идеи оставались бы слишком формальным требованием гносеологии, если мы не постараемся показать... – ну, не их самих, а, хотя бы, нечто, подобное им. Правда, всякий акт жизни синтетичен, как, в частности, синтетичен и всякий акт познания, и, следовательно, пронизан началом идеальным. Но для разъяснения идеализма необходимо выбрать такие проявления синтезирующего начала жизни, в которых идеальное проявлялось бы с особым блеском. В небольших чтениях не пытаясь решать большой вопрос, а именно, как возможны идеи психологически, метафизически и гносеологически, мы можем, однако, на конкретных переживаниях пояснить, что в опыте жизни антиномия идей вовсе не представляется чем-то неожиданным.

Не отвлеченной защитой идеализма, как доктрины, задались мы, а разъяснением его смысла для жизневоззрения и в жизнечувствии. Теперь нам должно снова обратиться к точке нашего исхода, к жизни.

VII

Идеализм есть «да» жизни, ибо жизнь – то и есть непрерывное осуществление ἒν και πολλά. И, если спрашивать себя, из чего могло образоваться учение об идеях, то едва ли можно найти что-нибудь более пригодное сюда, нежели живое существо. Живое существо – это наиболее наглядное проявление идеи. Однако, не всякое восприятие «животного», разумея это слово как церковно-славянское животно129, как греческое ζώον, или как латинское animal, а только то, которым воспринимается жизнь его130, есть восприятие синтетическое, выводящее за пределы «здесь» и «теперь». Моментальная фотография искусственно закрепляет момент и точку, создавая иллюзию смерти и неподвижности. Напротив, художник,

перелетев на крыльях лебединых

двойную грань пространства и времен131

в мертвом и недвижном материале воплощает он движение, и, таким образом, существо, воспринятое художником, просвечивает сквозь краски, мрамор или бронзу также и тем, кто в меньшей степени способен к синтетическим восприятиям. Художник творит образы жизни. Да, если сказать (– с точностью, сейчас достаточной), что жизнь – движение, то законно говорить и о художественных произведениях, как об образах движения. Будем ли мы понимать слово движение в широком метафизическом смысле, или в узком, как движение механическое, одинаково право можно сказать, что антиномии движения, столь беспокойные для отвлеченного рассудка, преодолеваются искусством. Чтобы не нагромождать примеров, рассмотрим подробнее произведения и мысли об искусстве одного творца – О. Родэна.

Все произведения его, – говорит П. Гзелль, – «трепещут жизненной правдой, все они созданы из плоти и крови, все они дышат, но эти две» статуи, – говорит он о «Бронзовом Веке» и об «Иоанне Крестителе», – «движутся»132. «Точно какая-то таинственная сила оживляет бронзу»133. Спрашивается, «какой силой бронзовые или каменные массы оживают, и неподвижные фигуры приходят в действие, напрягаются и даже как будто делают громадные усилия»134. – «Движение, – отвечает на это сам Родэн, – ничто иное, как переход от одного положения к другому»135. Художник «изображает переход от одного положения к другому: он указывает, как одна поза незаметно превращается в другую. В его произведении различаешь еще часть того, что было, и уже угадываешь то, что будет». Такова, например, статуя Рюда «Маршал Ней». «Герой выхватил саблю и зычным голосом кричит своим полкам: «Вперед!»» Присматриваясь к ней внимательно, замечаем следующее: «Ноги маршала и рука, держащая ножны, еще в том же положении, в котором были, когда он выхватывал саблю: левая нога отодвинута, чтобы правой руке удобнее было обнажать оружие, левая же рука осталась на воздухе, как бы, еще подавая ножны».

«Теперь вглядитесь в торс, – приглашает Родэн. – Для исполнения только что описанного движения он должен был податься снова влево, но вот, уж он выпрямляется, смотрите: грудная клетка выступает, голова поворачивается к солдатам, и герой громовым голосом подает сигнал к атаке; наконец, правая рука поднимается и машет саблей. – Движение статуи – только превращение первой позы маршала, когда он выхватывал саблю из ножен, в следующую, когда он уже бросается на неприятеля с поднятым оружием.

В этом вся тайна жестов, передаваемых искусством. Скульптор, так сказать, заставляет зрителя следовать за развитием жеста на изображенной фигуре.

Наши глаза в данном примере, силою вещей, смотрят снизу вверх, от ног до занесенной руки, а, так как по пути они встречают другие части статуи, представленные в следующие друг за другом моменты, то получается иллюзия совершающегося движения»136.

Подобно этому, в «Бронзовом веке» Родэна «движение тоже как будто идет снизу вверх, как и в памятнике Нею. Ноги юноши, только что проснувшегося, еще скованы дремотой и, как бы, шатаются; но, по мере того, как взгляд поднимается выше, весь облик крепнет: ребра выступают из-под кожи, грудная клетка расширяется, лицо обращается к небу, и руки вытягиваются, чтобы стряхнуть оцепенение сна».

«Сюжет этой статуи – переход от дремоты к жизненной силе, готовой претвориться в движение»137.

В другой статуе Родэна, в «Иоанне Крестителе», «ритм сводится к, своего рода, изменению равновесия. Фигура, которая сначала всей силой упирается на левую ногу, начинает как будто качаться по мере того, как наш взгляд обращается вправо. Видно, как все тело наклоняется по этому направлению, потом правая нога выступает и мощно овладевает землей. В то же время, левое плечо поднимается, как будто стремясь привлечь тяжесть корпуса на свою сторону, чтобы позволить оставшейся позади ноге двинуться вперед. – Искусство художника сказалось в умении заставить зрителя прочувствовать все эти моменты в последовательном порядке, чтобы из их совокупности получилось впечатление движения»138. Напротив, моментальная фотография с идущих людей совсем не дает впечатления движения. «Они стоят неподвижно на одной ноге, или скачут вприпрыжку. – Обе ноги «Иоанна Крестителя» стоят на земле, но заставьте натурщика сделать движение статуи и снимите с него моментальную фотографию. Нога, которая позади, окажется поднятой на воздух, а другая не успеет еще коснуться земли. Получится совершенно дикий образ человека, пораженного параличом и окаменевшего в своей позе.– Фигуры, схваченные моментальной фотографией в момент движения, кажутся застывшими вдруг на воздухе оттого, что все части их тела зафиксированы в ту же самую двадцатую, сороковую секунды: тут нет прогрессивного развития жеста, как в искусстве»139.

Не будем входить далее в обсуждение того, как именно художник изображает более сложные движения, целые процессы и развивающиеся события140. Но спросим себя, что же воспринимает более реальности, объектив камер-обскуры, или глаз художника? Кто более прав, светочувствительная ли пластинка, или художник? «Художник прав, а фотография лжет, – отвечает Родэн, – потому что в действительности время не останавливается, и, если художнику удастся передать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем научный образ, в котором время внезапно прерывает свое течение»141. Изображенное на фотографии бесконечно беднее реальностью изображенного на картине или в статуе, ибо оно – фикция. Если же мы скажем, что именно оно есть реальность, то тогда с необходимостью должны признать и формулу Вяч. И. Иванова, по которой художник и поэт восходят «a realibus ad realiora»142, ибо художественные произведения – entia realiora143, в сравнении с миром чувственных восприятий. Другими словами, в них просвечивает мир идей или универсалий.

Так, в изображении тела, схватывается искусством жизнь со стороны ее движения, сравнительно внешнего. В изображении же лица запечатлевается движение и более внутреннее, и более тонкое. Следующей ступенью в разъяснении природы идей могут послужить приведенные ниже строки Христиансена144 об эстетической проблеме портрета.

VIII

«Первый вопрос: как портретист оживляет свой предмет? – От нарисованной головы мы требуем, прежде всего, чтобы она «жила»... Лицо должно быть выразительно живым, и чем интенсивнее его жизнь, тем лучше. Мы презираем фотографический портрет не только потому, что он эстетически малоценен, но и потому, что у него не хватает жизни; или же, когда он улавливает ее, это происходит лишь случайно. Он выхватывает отдельный момент времени, ставит его одиноко, дает ему длительность и порождает впечатление чего-то окаменелого и безжизненного: непрерывное существование одного застывшего момента есть отрицание жизни...

Что значит жизнь? Ее противоположность – оцепенение, неподвижная длительность тождественного. Итак, для жизни необходимо движение и последовательная смена неодинаковых состояний. И портретист должен был бы дать эту последовательность на картине, которая, однако, неизменно пребывает в том виде, как она создана.

Здесь заключается проблема: как может процесс во времени, смена и движение, как может жизнь быть представлена в образе – так, чтобы зритель ощущал ее, как смену неодинаковых состояний?..

Портрет требует... жизни, в которой господствует покой, которая может длиться, заставить тебя остановиться перед нею, которая удержит тебя в тихом созерцании. Торопливое мелькание и гримаса импрессионистского движения допускает только беглый взгляд; вообще, импрессионистский прием плохо согласуется с субстанциальным в живописи, а особенно, импрессионистское противоречит спокойному потоку душевной жизни, которого требует портрет...

Итак, импрессионистские средства145 здесь непригодны. Необходимо прибегнуть к другим, и это доказывают произведения великих мастеров портрета в Голландии, Германии, Италии. Когда мы стоим перед таким портретом и стараемся уловить, каким образом сообщается его жизнь, то нам кажется, что выражение лица меняется, что за одним настроением следует другое, а за ним, может быть, снова первое, и еще новое, и так далее, – спокойное чередование, при котором, однако же, все снова звучит один основной тон.

Быть может, мы найдем также, сравнивая один портрет с другими, что их одушевленность стоит в известной связи с их пространственными размерами; с величиной портрета возрастает не только полнота его жизни, но и решительность ее проявлений, прежде всего, спокойствие его походки. Портретисты знают по опыту, что более крупная голова легче «говорит». И когда мы продолжаем наблюдения, то замечаем, что наш взор блуждает по портрету взад и вперед: от глаза ко рту, от одного глаза к другому и ко всем моментам, заключающим в себе выражение лица; он нащупывает формы очертаний, взвешивает отношение поверхностей и постоянно возвращается к глазу, отдыхая здесь после всех своих блужданий. И мы думаем, что, может быть, существует некоторая связь между этим блужданием нашего взора и необходимым размером: большее поле зрения облегчает полную отрешенность взгляда от одной точки и свободное движение его по всем направлениям, даже требует его для собирания элементов целого; интенсивность жизни портрета будет находиться, следовательно, в зависимости от спокойствия и амплитуды созерцающего и собирающего движения взгляда.

Идя далее, мы находим, что наш взгляд из различных точек картин, на которых он остановился, одна за другой, вбирает в себя различные моменты: различные выражения лица, различные настроения, но все они, несмотря на свою несхожесть, снова согласуются между собою, как дополнительные цвета или гармонически размеренные звуки; вместе с блужданием взгляда, кажется, что изменяется и выражение, и настроение портретов, возникает гармоническая последовательность.

Теперь мы узнаем средство, к которому прибегают великие художники, чтобы оживить портрет: это физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица. Возможно, конечно, и кажется – рассуждая отвлеченно – даже гораздо естественнее заставить отражаться в углах рта, в глазах и в остальных частях лица одно и то же душевное настроение, чтобы оно же возвращалось и в собственной мелодии контуров, красок и всех других форм, так как во всем ведь сквозит одна и та же душевная жизнь. Тогда весь портрет звучал бы в одном-единственном тоне, усиленном всеми резонансами; но он был бы, как вещь звучащая, лишенная жизни146. Потому-то художник дифференцирует душевное выражение и дает одному глазу несколько иное выражение, чем другому, и, в свою очередь, иное – складкам рта, и так повсюду. Но простых различий недостаточно: они должны гармонически относиться друг к другу. Между ними должно происходить то, что при анализе стиля назвали разделением функций147. Между ними должно существовать телеологическое напряжение, которое делало бы возможным движение от целеполагания к цели; ибо этот процесс есть существенное условие художественного произведения. Они должны быть поэтому так дифференцированы и так подчеркнуты, чтобы один из факторов выражения стал господствующим и финалом движения: для этого лучше всего, конечно, годится глаз. Ему должно быть придано такое выражение, чтобы оно сделалось основным тоном и дополнением к выражению всякого другого физиономического или формального момента.

Главный мелодический мотив лица дается отношением рта и глаза друг к другу. Рот говорит, глаз отвечает.

В складках рта сосредоточивается возбуждение и напряженность воли, в глазах господствует разрешающее спокойствие интеллекта... Дугу меньшего напряжения перебрасывают портретисты от одного глаза к другому. Они дают обоим глазам различное эмоциональное выражение; при этом одно еще подчеркивается акцентом и ставится финалом, чтобы телеологическое отношение было определенным и необратимым...

Равным образом, и другие факторы выражения лица могут стать противовесом эмоциональному содержанию господствующего глаза, и точно так же все то, что выражает собственный язык отдельных форм. Тогда наш глаз скользит, все снова и снова, отправляясь от своей точки покоя, и находит все новые возбуждения и вопросы, которые, при его возвращении, разрешаются в основном тоне глаза. И в своем спокойном, широком движении взад и вперед, он собирает ритм последовательности напряженностей и разрешений, обещаний и исполнений, которые мы ощущаем, как спокойное дыхание здоровой жизни».

Таким образом, обсуждение проблемы портрета, т. е., в сущности, проблемы лика, еще приближает нас к пониманию идеи, как некоторому «ἒν και πολλά», как некоторому бесконечному синтезу или «бесконечной единице», если употребить выражение о. Архимандрита Серапиона Машкина. Да и что же есть лик человека, как не сквозящая в лице его идея его? Запечатление лика человеческого в портрете – это есть доступная внешнему созерцанию идея данного лица.

В наглядных примерах мы видим, что «мышление об общем вовсе не всегда есть мышление о классе»148. Другими словами, художественным произведением дается, если не доказательство, то основание думать, что единица может быть единичностью не только частной (individuelle Einzelheit), но и единичностью общей (specifische Einzelheit), по терминологии реалиста наших дней – Гуссерля149. Вечное и вселенское стоит пред созерцающим художественные образы, хотя они более конкретны и индивидуальны, чем сама конкретность и сама индивидуальность чувственных представлений.

Этот листок, что иссох и свалился,

золотом вечным горит в песнопеньи150

говорит поэт, и слова его относятся ко всему искусству, ибо искусством возносится действительность горе, к ее вечным первообразам, ведя нас a realibus ad realiora151.

IX

Синтетичность и, отсюда, вящая реальность художественного образа осуществляется через сращение впечатлений от объекта, т. е. объединением в одну апперцепцию того, что дано в различные моменты и, следовательно, под различными углами зрения. Не надо думать, однако, что это преодоление времени есть свойство исключительно эстетического восприятия, хотя в эстетическом восприятии оно и выступает с особою отчетливостью. Ни одно восприятие невозможно без участия памяти, и существенное значение памяти в восприятии неоднократно выяснялось разными методами и в разных направлениях, начиная с Канта и до наших дней152. А раз так, то всякое восприятие, как акт жизни, есть преодоление времени и, следовательно, синтетично; всякое восприятие – не только ἒν, но и πολλά, а в каком-то смысле – и πᾶν. Последнее, т. е. вселенскость каждого восприятия, несомненна, ибо вся целокупносгь нашей душевной жизни есть условие каждого данного восприятия, и ни одно не дано изолированно, помимо фона опыта, – что опять-таки выяснялось неоднократно, начиная с Канта и кончая современными психологами153.

Но, если так, если всякое восприятие есть синтез воспринимаемого в разные моменты и под разными углами зрения, то естественно возникает вопрос: не может ли эта синтетичность быть проведена значительно дальше? Не может ли, – путем соответственного упражнения и происходящего отсюда развития апперципирующей способности, – не может ли возникнуть наглядный синтез воспринимаемого в весьма далекие друг от друга моменты и под весьма различными углами зрения?

Положим, мы видим некоторый куб, последовательно обходя его со всех шести его сторон или, наоборот, последовательно поворачивая его всеми шестью сторонами. Нельзя ли, спрашивается, превратить этот ряд последовательных впечатлений от куба, полученных под разными углами зрения, в одно целостное восприятие, т. е. иметь одно синтетическое восприятие куба со всех сторон его? Или, если пойти далее, нельзя ли получить синтетическое восприятие куба, как одного целого, зараз совне и изнутри?

Почему бы и нет, – ответим на эти вопросы, – тем более, что в сновидениях и видениях нередки случаи, когда один и тот же объект зрится сразу извне и изнутри, или с разных сторон. Кроме того, некоторые прямые опыты, по-видимому, уже дали первые проблески нового восприятия, – разумею здесь опыты американского исследователя Хинтона154 над развитием того, что он называет «высшим сознанием». Сущность его метода не сложна. Это – «длинный ряд упражнений... с сериями различно окрашенных кубов, которые нужно запоминать в одном положении, потом в другом, в третьем, и затем стараться представить себе в новых комбинациях»155. Так, «первое упражнение, приводимое Хинтоном, состоит в изучении куба, составленного из 27 меньших кубиков, окрашенных в различные цвета и имеющих определенные названия. Изучив твердо куб, составленный известным образом из меньших кубов, мы должны перевернуть его и изучать (т. е. стараться запоминать) в обратном порядке. Потом опять перевернуть кубики известным образом и запоминать в таком порядке. В результате, как говорит Хинтон, можно в изучаемом кубе совсем уничтожить понятия вверху и внизу, справа и слева, и проч., и знать его независимо от взаимного положения составленных его кубиков, т. е., вероятно, представлять одновременно в различных комбинациях... Дальше описывается длинная система упражнений с сериями различно окрашенных и имеющих различные названия кубов, из которых составляют разные фигуры»156.

Итак, в результате упражнений, должна, по утверждению Хинтона, развиться способность «безличного», т. е. не связанного с одной единственной точкою зрения и, следовательно, неперспективного представления пространственного мира. Эту способность нового синтеза можно назвать иначе, а именно, представлением в четырехмерном пространстве. В самом деле, свойства такого представления совпадают с формально-выводимыми в многомерной геометрии свойствами четырехмерного пространства. Перспективность, т. е., в сущности, искаженность мира представлений, зависит от трехмерности пространства, как формы созерцания. И потому естественна попытка перейти к созерцанию четырехмерному через внедрение навыка – мысленно исправлять всякое трехмерное созерцание. В сущности, это – тот самый прием, которым представляющая способность переходит от двухмерного, искаженного перспективой, созерцания к созерцанию пространственному, трехмерному, ибо самая перспективность мира представлений есть некоторое умственное добавление к созерцанию двухмерному. Подобно тому, как мы выучиваемся трехмерному созерцанию, нам предстоит, путем особой тренировки, перейти к созерцанию четырехмерному. «Идея Хинтона и заключается в том, что прежде, чем думать о развитии способности зрения в четвертом измерении, нужно выучиться представлять себе предметы так, как они были бы видны из четвертого измерения, т. е., прежде всего, не в перспективе, а сразу со всех сторон, как знает их наше сознание. Эта способность и должна быть развита упражнениями Хинтона. Развитие способности представлять себе предметы сразу со всех сторон будет уничтожением личного элемента в представлениях. Уничтожение личного элемента в представлениях должно, по мнению Хинтона, повести к уничтожению личного элемента в восприятиях. Таким образом, развитие способности представлять себе предметы со всех сторон будет первым шагом к развитию способности видеть предметы такими, какие они есть, т. е. к развитию того, что Хинтон называет высшим сознанием»157.

X

В опытах Хинтона, как и в других внешних методах «отверзения чувств», нельзя не чувствовать чего-то искусственного, преждевременного и потому насильственного в отношении духовного организма. Методы выгонки новых способностей, несомненно, дают какие-то результаты и потому, в высокой степени поучительны для философа; но едва ли можно отринуть и то, что они противоестественны, так что, извне вытягиваемая ими функция, не производится жизнедеятельно, лишена внутренней силы и, следовательно, стоит вне связи с целостной жизнью. И, значит, злоупотребление подобными опытами и попытка восхитить силой те способности, которые естественно раскрываются на соответственной ступени внутреннего развития, – она влечет за собою болезнь и разложение личности158.

Ярким примером этого насильственного перехода к иным формам созерцания может служить испанец Пабло Пикассо (Pablo Picasso)159. Среди различных стадий160 в художественном пути этого, все еще молодого (родился в 1881 г.), экспериментатора над собою и над миром, нас сейчас занимает последняя, где отравленной душе большого художника преподносятся образы четырехмерного восприятия и в которых, однако, не чувствуется подлинной жизни. Я разумею серию его музыкальных инструментов, прекрасно представленную в Московской Щукинской картинной галерее161.

Вот как характеризует эту стадию развития Пикассо один художник:

С 1910 г. он начинает вводить в свою живопись футуристские принципы дивизионизма, динамизма и комплементаризма. Отныне рассечение (division) предмета на части станет необходимым элементом в картине Пикассо. Разъединяя предмет на несколько кусков, он воссоздает его в новой и необычной форме. Поворачивая к зрителю задней или передней, внутренней или наружной стороной составные части предмета, Пикассо располагает их на холсте не произвольно, а на основании новых вышеуказанных принципов; дух построения господствует и здесь, только отныне мы будем видеть предметы, изображенными в картинах Пикассо сразу с нескольких точек зрения, мы будем охватывать их полнее (avеc complement), глубже и совсем по-новому.

В своем «Nature morte’e» Пикассо рассекает скрипку на части; как бы, заглядывая внутрь ее, он размещает их на холсте не бессознательно, а по известному закону, чтобы выявить глубже взаимодействие пластических масс предмета; он строит из отдельных кусков скрипки (дека, гриф, струны, головка) целое, которое бы раскрыло всестороннее, пластичнее внутреннюю жизнь скрипки, ее ритм и динамику (force dynamique).

До сих пор передавали движение, как статическое явление, как одно из мгновенно зафиксированных, непрерывного ряда, движений – теперь Пикассо ставит себе целью дать в картине само ощущение движения (Sensation dynamique). Пикассо – глубокий живописец; новый метод приобретает у него особенную убедительность и логику: вещи, сделанные им в этом роде («Le compotier» и «Скрипка»), оставляют впечатление чего-то глубокого и законченного...»162.

XI

Мысль о возможности четырехмерного созерцания подымалась неоднократно; весьма возможно, что она входит в самый состав жизнепонимания, и, стало быть, древностью не уступает тому целому, с которым она связана по существу. По крайней мере, религиозная символика древнейших религий оживает, когда на нее смотришь в сделанном выше предположении. У философов же мысль о четырехмерной действительности высказывается отчетливо. Напомню Платонов «миф о пещере»163. Как тени, плоские схемы и проекции вещей относятся к телам, так и трехмерный мир – к истинному, – выговаривает Платон тайну пещерных созерцаний. А она ведет свое преемство из Диктийского грота на Крите – пристанища новорожденного Зевса. Тайны пещер потом неоднократно подвергались философскому исследованию, включительно до Шеллинга и Гёте164. Но Идеи, Матери всего сущего, живут в глубине, т. е. по направлению, которого есть глубина нашего трехмерного мира165, и потому, речи о них, хотя бы и самые внятные, остаются для ушей трехмерных, как жужжащее

Парки бабье лепетанье166.

И, однако, о глубине мира, которая постигается при правом устроении души, говорить не только можно, но и должно. «Преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа... да даст вам, – пишет св. Апостол ефесянам, – ...крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота – καταλαβέσθοα... τί τό πλάτος και μήκος καί ύψος καί βάθος» (Еф. 3:14–15, 18)167.

Столь же давно вопрос о глубине мира связывался с проблемой времени. Уже у Платона, в его определении времени, как «подвижного образа вечности»168, можно видеть намек на другую тайну пещер. Омирщенная, она стала называться «кинетической теорией времени»169 или, еще в электромагнитной картине мира, созданной новейшей физикой, – «принципом относительности»170. Но мир тщетно ловит душу в свои хищнические сети: в сетях остается лишь скорлупа; а тайна жизни, как подвижная волна, опять уходит в пещерный сумрак. Ни Пикассо, осквернитель могил, ни самодовольные «винты и рычаги» науки, хотя бы и с микрометрическим ходом, не выкрадут клада; ведь от посягательств любителей смерти он еще глубже уходит в родное лоно Земли... В конце концов, украсть можно только то, чем владеешь, похитить – свое.

А наша тема опять требует к себе. Еще раз, что значит: «видеть идею»? – Платон говорит: видеть, что ἒν τα πολλά είναι και τό έν πολλά»171 – что «многое есть единое, а единое – многое», или, еще, видеть соединение «του απείρου και πέρατος»172, т. е. беспредельности существа и очерченности конкретно данного. Как же это, зрение делается возможным при четырехмерном созерцании?

Психология утверждает, что мы, собственно, видим мир плоскостный, и рельеф он получает от постоянной поправки, привносимой в чувственный материал бессознательным рассуждением. Глубина мира, по третьему измерению, есть нечто качественно иное, в сравнении с первыми двумя. Но, если мы представим себе созерцание плоскостное, то в нем непосредственно зримы были бы лишь прямолинейные отрезки, а кривизна линий, т. е. глубина мира по второму измерению, привносилась бы через некоторую интеллектуальную поправку, тоже происходящую от бессознательного умозаключения. Скажете: «Но ведь это фикция?» – Не такая далекая от будничной действительности, как это кажется спервоначала. Мы все слегка страдаем этой «фикцией», ибо для нас для всех, первое и второе измерение даны не с равным весом. Имею в виду астигматизм нашего зрения173. Если же, теперь, Вы предположите глаз с цилиндрическим хрусталиком, т. е. предельно астигматичный, то изображение, им даваемое, будет состоять из ряда параллельных линий. Всякая линия, если только она перпендикулярна к направлению оси хрусталика, будет незрима, и, стало быть, у нас будет отсутствовать самое представление о возможности линий, перпендикулярных к тому пучку параллелей, который будет единственным предметом нашего опыта. А, если так, то должна отсутствовать и мысль о мере расстояния между параллелями, и, значит, – о самом расстоянии, ибо оно дается перпендикуляром; т. е., другими словами, интеллектуально, все параллели будут сливаться в одну. Это значит, что мы будем видеть лишь прямую линию; интеллектуальная же поправка придаст ей глубину по второму измерению и поселит нас, таким образом, в мире плоскостном.

Для большей отчетливости рассуждений предположим, далее, что радужная оболочка глаза представляет собою линейную щель, и притом, помещенную у самой ретины, – так, что глаз видит только одну изолированную линию, или, если угодно, так, что сознание пребывает в одной плоскости.

Что же увидим мы в этом плоскостном мире?

Чтобы отчетливее его представить себе, надо вообразить плоскость, пересекающую мир трехмерный и дающую сечение мира в виде систем – плоских образов, линий и точек. Вообразим, что такому рассечению подверглось дерево. Ветви его дадут сечения эллиптические и круглые, листья – почти линейные отрезки, плоды и цветы – более сложные плоские образования. Получится много независимых друг от друга, плоских «предметов». Это будет πολλά. Изучая морфологию этих предметов, наблюдатель расклассифицирует их на зеленые линейные отрезки с мелкими выпуклостями, на эллипсисы белого цвета (– вообразим, что речь идет о березе) и на эллипсисы зеленые. Он построит несколько «общих понятий», и это будет важная научная заслуга. Наблюдая у различных образований процессы жизни и современность их, а, может быть, и изучив химические свойства соков, какой-нибудь гениальный ботаник признает единство в типе организаций у проекций листьев и проекций сучьев и, быть может, даже, построит эволюционную теорию, согласно которой будет признано единство происхождения всех форм и, далее, даваться предположительно генеалогия листьев, возникающих из некоего пра-сука. Связность во времени – вот наибольший размах мысли, на которой был бы способен наш астигматический ботаник. И каким бы фантастическим и ненаучным бредом казалось предположение некоторых «мистиков» о том, что, может быть, все эти организмы – не преемственно одно, а реально одно, и, что есть высшее единство, некое ‘Έν, в коем они зрятся, а не только мыслятся, как органы. Может быть, художники плоского мира попытались бы творчески воссоздать синтетический образ, в который входили бы листья и сучья174. Но их смутные грезы остались бы, вероятно, совершенно непонятными «плоскому» обществу и «плоским» художественным критикам, хотя и будили бы в них какое-то недовольство своим двухмерным созерцанием. Но, представим себе теперь, что, вдруг, у одного из созерцателей хрусталик стал искривляться, и по направлению оси. Тогда стало бы осознаваться и новое измерение пространства, сначала смутно, потом, по мере уравнивания обоих радиусов кривизны главных сечений хрусталика, – и все более ясно. И вот, когда хрусталик принял бы нормальную для человека форму, – один из созерцателей вдруг увидал бы дерево, как целое. В том, что увидал бы он, не было бы ничего похожего на виденное им ранее: это было бы качественно новое созерцание. Но в этом качественно новом можно было бы увидать и старое, как один из бесчисленных моментов его полноты. Между новым и старым, таким образом, отношение оказалось бы необратимым: в то время, как есть естественный переход от высшего к низшему, переход от низшего к высшему возможен лишь чудесным образом. Дверь от высшего сознания к низшему открывается только в одну сторону, и всякая попытка силою пройти сквозь нее в направлении обратном – терпит неудачу.

Так и мы. Может быть, по четвертому измерению и поныне наш хрусталик прямолинеен, – и мы совершенно лишены способности видеть и сознавать четырехмерность мира. Множественность похожих друг на друга объектов, в таком случае, может объясняться их проективностью: это – трехмерная проекция четырехмерного единого объекта. Но, в тот момент, когда отверзутся очи наши и мир окажется глубоким, – мы увидим лес, как единое существо, и всех коней – как единого сверхконя, а человечество – как единое Grande Êtrе175 О. Конта, как Адама Кадмона Каббалы, или как Uebermensch’a176 Фр. Ницше177. Но сходства между этим Лесом, Конем и Человеком – и деревом, конем и человеком, разумеется, гораздо менее, нежели, чем между деревом, конем и человеком – и их микротомическими срезами. Знающему высшую сущность, низшая понятна более, нежели знающему только низшую; но последнему, высшая вовсе непостижима. Это можно сравнить с попыткой представить себе человека по отпечаткам концов его пяти пальцев на листе бумаги. Есть несомненная связь между индивидуальностью человека и формою кожных сосочков и кожных валиков, или, так называемых, папиллических линий, – papillae178. Индивидуальность столь решительно выражается в них, что дактилоскопический анализ признается за один из существенных приемов установления тождества личности в деле высокой ответственности – в судебном. Но можно ли было бы существу двухмерному, хотя бы и весьма разумному, по пяти завиткам, отпечатавшимся на его плоскости, можно ли было бы ему понять, что эти завитки оттиснуты единым человеком и составляют одно. А, тем менее, можно было бы ему представить себе несоизмеримый со всем, что знает он, образ этого трехмерного, потустороннего, для него, человека. При наибольшем размахе мысли, трехмерный человек им постулировался бы, но лишь как требование мысли, не имеющее себе никакого конкретного соответствия в его опыте.