- Предисловие

- Введение

- Что такое Священное Писание

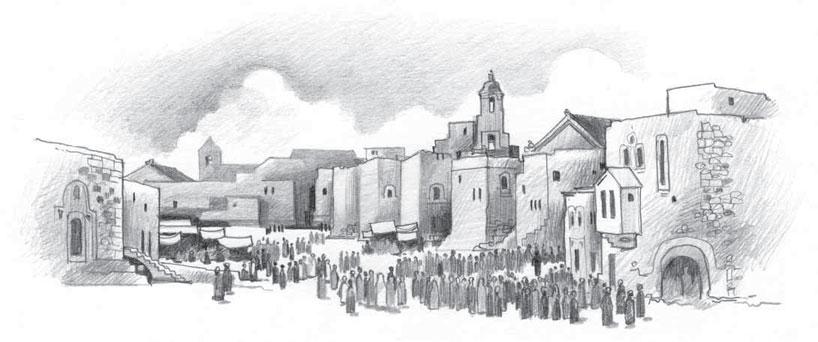

- Палестина перед рождением Иисуса Христа. Историко-географический очерк

- Жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа

- 1. Рождество Святого Иоанна Предтечи. (Лк.1:5–80)

- 2. Рождество Богородицы. Введение во храм (по Священному Преданию)

- 3. Благовещение (Лк.1:26–40)

- 4. Свидание Марии и Елисаветы (Лк.1:41–56)

- 5. Рождество Христово (Мф.1:18–25; Лк.2:1–20)

- 6. Обрезание и Сретение Господне (Лк.2:21–39)

- 7. Поклонение Волхвов (Мф.2:1–12)

- 8. Бегство Святого Семейства в Египет. Избиение младенцев (Мф.2:13–23)

- 9. Жизнь в Назарете. Путешествие в Иерусалим. Отрок Иисус во храме (Лк.2:40–52)

- 10. Святой Иоанн Креститель. Его жизнь и проповедь. (Мф.3:1–12; Мк.1:1–8; Лк.3:1–20; Ин.1:1–34)

- 11. Явление Иисуса Христа народу. Крещение его в Иордане (Мф.3:13–17; Мк.1:9–11; Лк.3:21–22; Ин.1:29–34)

- 12. Искушение в пустыне (Мф.4:1–11; Мк.1:12–13; Лк.4:1–13)

- 13. Первая проповедь в Назарете (Лк.4:16–30)

- 14. Призвание первых учеников (Мф.4:18–22; Мк.1:16–20; Лк.5:1–11; Ин.1:35–51)

- 15. Избрание двенадцати и семидесяти апостолов (Мф.9:36–38; 10, 1–14; Мк.3:13–19; Лк.10:1–24; Ин.4:2)

- 16. Смерть Иоанна Крестителя (Мф.14:3–13; Мк.6:17–29)

- 17. Нагорная проповедь (Мф.5:6, 7; Лк.6:17–49)

- 18. Жизнь христианина

- 19. Молитва

- 20. Учение о Царствии Божием

- 21. Отношение к Богу

- 22. Отношение к ближнему и к жизни

- 23. Чудеса Христовы

- 24. Христос и ищущие

- 25. Исповедание веры апостола Петра

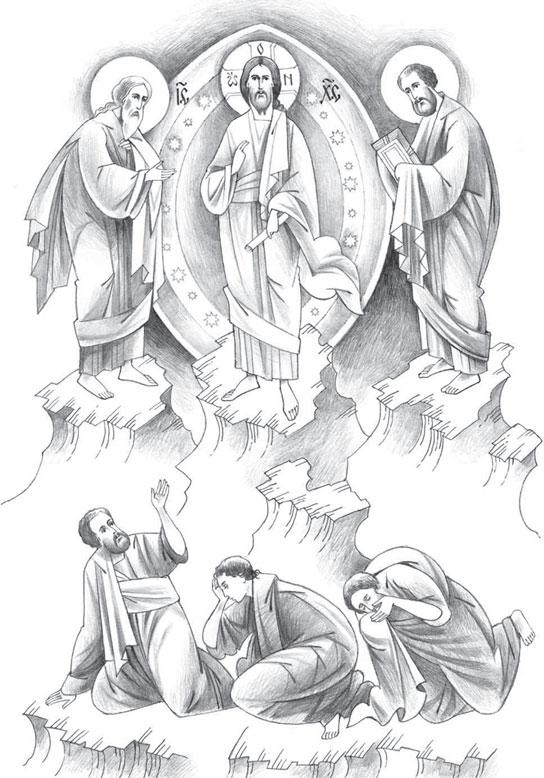

- 26. Преображение Господне (Мф.17:1–9; Мк.9:1–9; Лк.9:28–36)

- 27. Христос в Иерусалиме на празднике Кущей (Ин.7:1–53)

- 28. Предсказание гибели Иерусалима и конца мира (Мф.24:1–44; Мк.13:1–37; Лк.21:5–36)

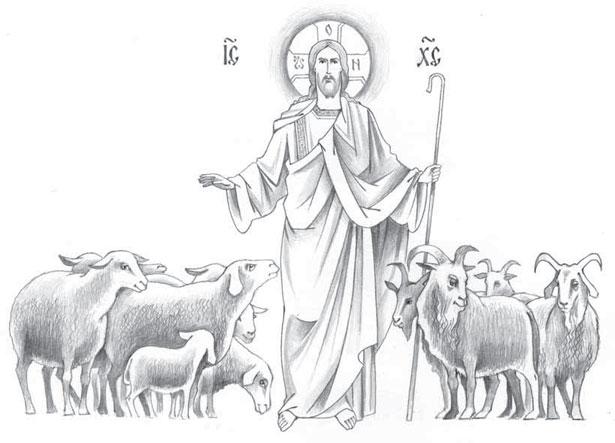

- 29. Притча о десяти девах

- 30. Учение Иисуса Христа о Страшном Суде (Мф.25:31–46)

- 31. Учение о жизни будущего века. Притча о богаче и Лазаре (Лк.16:19–31)

- 32. Христос в Иерусалиме до праздника Обновления (Ин.8:1–59; 9, 1–38)

- 33. Проповедь Христа на празднике Обновления (ин.10:1–42)

- 34. Враги Христа. Разрыв с книжниками и фарисеями

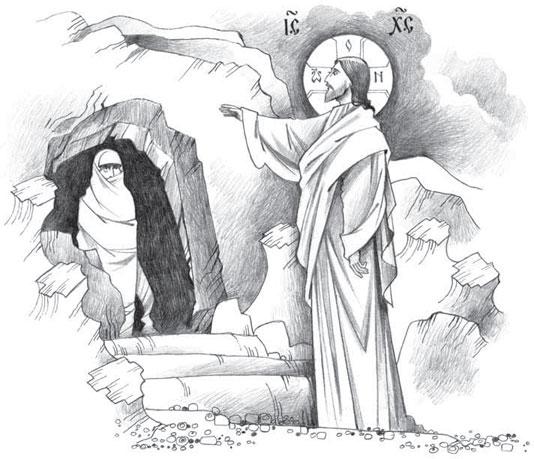

- 35. Воскрешение Лазаря (Ин.11:1–46)

- 36. Совещание первосвященников и фарисеев (Ин.11:47–53)

- 37. Христос на вечере в Вифании (Мф.26:6–16; Мк.14:1–11; Ин.11:54–57; 12, 1–11)

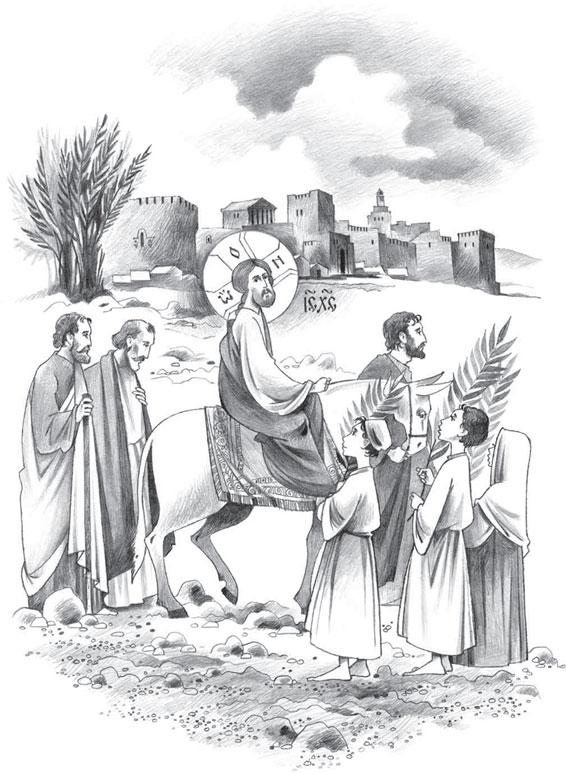

- 38. Вход Господень в Иерусалим (Мф.21:1–11; Мк.11:1–11; Лк.19:29–44; Ин.12:12–19)

- 39. Проклятие смоковницы и очищение храма

- 40. Тайная Вечеря (Мф.26:17–35; Мк.14:12–25; Лк.22:7–38; Ин.13:1–38)

- 41 Ночь в Гефсимании (Мф.26:30–56; Мк.14:26–52; Лк.22:39–53; Ин. 15–18, 1–12)

- 42. Суд над Иисусом Христом (Мф.26:57–75; 27, 1–10; Мк.14:53–72; Лк.22:54–71; Ин.18:13–40)

- 43. Иисус Христос на суде у Понтия Пилата (Мф.27:11–30; Мк.15:1–19; Лк.23:1–25; Ин.18:28–40; 19, 1–15)

- 44. Распятие и смерть Спасителя

- 45. Снятие со креста и погребение Спасителя (Мф.27:57–66; Мк.15:42–47; Лк.23:50–56; Ин.19:38–42)

- 46. Воскресение Иисуса Христа. Мироносицы у гроба. Явление Спасителя Марии Магдалине (Мф.28:1–10; Мк.16:1–8; Лк.24:1–11; Ин.20:1–18)

- 47. Явления воскресшего Спасителя

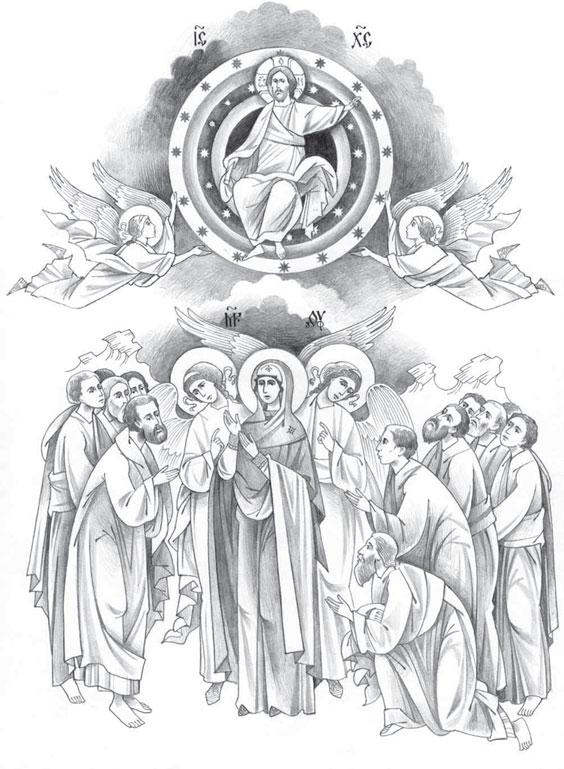

- 48. Вознесение Господне (Мк.16:19–20; Лк.24:50–53; Деян.1:1–11)

- Приложение

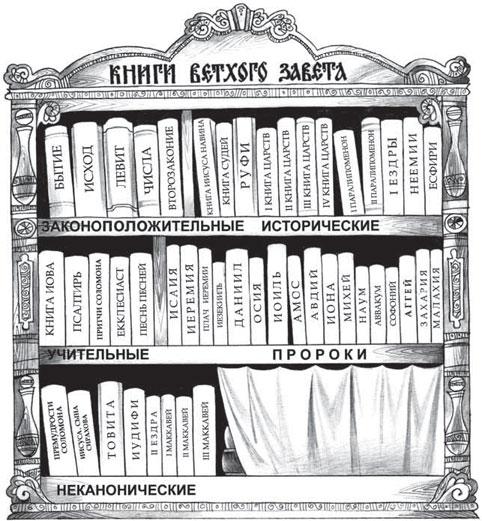

- Количество Ветхозаветных книг

- Чудеса, упоминаемые в Евангелии

- Примечания

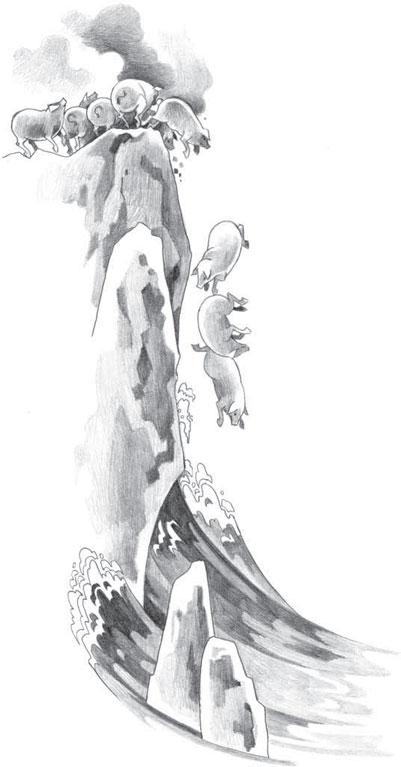

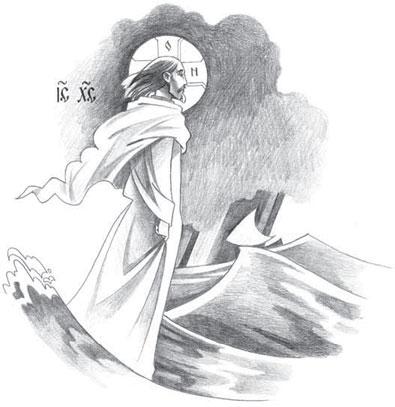

Эта книга является пособием для первоначального изучения Священного Писания, а именно Четвероевангелия. Прочитав ее, вы познакомитесь с главными событиями земной жизни Иисуса Христа, от Его Рождества до Воскресения из мертвых и Вознесения на Небо. Услышите Его проповедь и учение о Царствии Божием. Узнаете о совершенных Им чудесах – исцелении больных, насыщении голодных, хождении по водам, укрощении бури, изгнании бесов, воскрешении мертвых.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Предисловие

Настоящая книга является пособием для первоначального изучения Слова Божия в школах. Она содержит рассказ о главных событиях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и излагает основы Его учения о Царствии Божием.

Однако книга далеко не исчерпывает всего содержания Евангелия. Многие притчи и чудеса не вошли в изложение, а объяснение описанных чудес совершенно не претендует на полноту.

Предмет изучения необъятен. Школьное руководство может дать лишь общее понятие о евангельской истории и указать путь к дальнейшему более глубокому познанию Нового Завета.

Один из русских богословов-поэтов сказал про Евангелие, что оно как звездное небо – чем дольше и внимательнее в него всматриваешься, тем больше новых и новых звезд открывается взору, но всех небесных светил не может объять человеческое око. Мириады их погружены в бесконечные глубины небесного свода. Так и Евангелие Христово – чем глубже и внимательнее в него вчитываешься, тем яснее оно открывает верующей душе истину о Боге и человеке. Жизнь наша скоротечна, а содержание Евангелия неисчерпаемо. По этому чтение и изучение Слова Божия должно продолжаться всю нашу жизнь.

Евангелие не похоже ни на какую другую книгу, которую можно просто прочитать и отложить в сторону. Евангелие в зависимости от возраста, состояния души человека и в различные моменты его духовной жизни открывает новые и новые глубины. Поэтому Святое Евангелие должно быть нашей настольной книгой для ежедневного чтения в наиболее спокойные минуты дня.

Для первоначального знакомства с личностью Иисуса Христа и Его учением мы предлагаем эту упрощенную книгу. Ее легко прочесть от начала до конца, посвятив неторопливому чтению два-три спокойных свободных дня. Затем книгу надо изучать понемногу, по отдельным главам – необходимейшим добавлением должны служить указанные в руководстве тексты Священного Писания, а затем, конечно, рассказы и толкования законоучителя или опытного руководителя. Важно также иметь под рукой какое-либо авторитетное толкование Нового Завета.

В заключение необходимо сказать, что опыт Святых Отцов учит нас: Евангелие надо читать молитвенно, доверчиво и беспристрастно. Перед чтением следует всегда усердно помолиться Богу, чтобы Он «отверз ум наш к уразумению Святого Писания». Без этого изучение становится теоретическим, бесплодным для души и непрочным для жизни, как дом, построенный на песке, без фундамента.

Особенно важно вслушиваться в чтение Евангелия во время богослужения в храме. Молитвы, совершаемые священнослужителями, Таинства и вся обстановка храма, чуждая житейской суеты, располагает верующую, а иногда и сомневающуюся душу молящегося к восприятию Божественного семени – Слова Божия.

Многие примеры из житий святых, а также из нашей современной жизни показали, что услышанное в церкви евангельское слово часто меняло всю жизнь человека и направляло грешника на путь мира, радости и спасения.

Введение

Что такое Священное Писание

Самая замечательная и в то же время древнейшая книга на земле – это Святая Библия. Она содержит в себе книги Ветхого и Нового Заветов. Книги эти написаны святыми Божиими людьми, пророками и апостолами, по внушению Святого Духа, а потому являются непререкаемым авторитетом и основой веры для каждого христианина. Это есть Слово Божие, которое имеет необходимое значение и силу, как для прошедших веков, так и для настоящего и будущего времени. Вот почему все великие люди всегда читали и изучали Библию. Эта Святая Книга должна бережно храниться в доме каждого христианина.

Ветхий Завет

По своему содержанию ветхозаветные книги делятся на четыре раздела:

• Законоположительные. К ним относятся пять книг пророка Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

• Исторические: Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфи, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон, Первая книга Ездры, Книга Неемии, Книга Есфири.

• Учительные: Книга Иова, Псалтирь, Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста, Книга Песни песней Соломона.

• Пророческие: книги великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати малых пророков[1].

Книга Бытия содержит повествование о начале мира и человеческого рода и часть истории еврейского народа от Авраама до Моисея. Книга Исход повествует об исходе евреев из Египта, о странствовании их в пустыне и даровании им Закона. Книга Левит излагает законы обрядовые и гражданские. Книга Чисел содержит в себе счисление народа еврейского и продолжение его странствования. Книга Второзаконие повторяет законы, изложенные в предшествовавших книгах. Книга Иисуса Навина повествует о завоевании и разделении земли Ханаанской. Книга Судей излагает историю евреев от кончины Иисуса Навина до рождения Самуила. Книга Руфи содержит историю Руфи. Четыре книги Царств содержат историю царей, а книга Паралипоменон дополняет эту историю. Книги Ездры и Нее мии повествуют о возвращении иудеев из плена Вавилонского, построении Второго храма и укреплении Иерусалима. Книга Есфири содержит историю Есфири.

Из учительных книг особое место занимает Псалтирь, состоящая из вдохновенных, поэтических и молитвенных песнопений, большинство которых написано самим царем Давидом. Эти песнопения, или псалмы, вошли в состав почти всех наших богослужений, как, например, шестопсалмия на всенощной, часов перед Литургией и др. Многие псалмы легко заучиваются наизусть. Псалтирь является предметом ежедневного чтения христианина наряду с Евангелием.

Всего книг Ветхого Завета тридцать девять канонических и одиннадцать неканонических.

Канонические книги Ветхого Завета писались в разное время[2], а около 164 года до Р. Х., по возвращении евреев из Вавилонского пленения, они были окончательно собраны, проверены и помещены в Иерусалимском храме. Так был составлен канон[3] ветхозаветных книг. Про эти книги Иисус Христос сказал, что ни одна иота или ни одна черта не изменится в них, пока не исполнится все (см. Мф.5:18).

Если читать книги Ветхого Завета подряд и систематически, то перед читателем раскрывается величественная и замечательная картина происхождения Земли и Вселенной, история развития древнего мира, характера и верований древних людей. В то же время в пророческих книгах Библии содержатся предсказания о пришествии на землю Искупителя мира – Христа, о судьбе израильского (еврейского) народа и о грядущих судьбах всего человечества и мира.

Но кто такой Искупитель? Почему так часто в книгах Ветхого Завета встречаются предсказания о Нем? Почему с таким нетерпением в течение многих веков человечество ожидало Его рождения? Это самый главный вопрос христианской религии, на который отвечает Святое Евангелие и вся Библия.

В первой книге Моисея рассказывается о сотворении мира и первых людей. Человек был создан прекрасным, счастливым и бессмертным. Он жил на чудесной земле, окруженный дивной природой, среди повинующихся ему животных. На земле не было тогда ни болезней, ни страданий, ни смерти. Во всем и всюду была жизнь, красота и любовь. Это был рай. Человек на земле жил с Богом, любил Бога и всегда находился с Ним в живом общении, как со своим Создателем и любящим Отцом. Человек был богоподобен, то есть создан по образу и подобию Божию и наделен свободой воли. Но сам человек, конечно, не был Богом. Он не знал, что такое зло. Бог оградил его от излишних, неполезных ему знаний и дал заповедь послушания Его Божественной воле. В исполнении этой заповеди было счастье и радость людей.

Блаженная жизнь первых людей в раю могла бы продолжаться вечно, но, увы, она внезапно прекратилась. Человек нарушил волю Божию, согрешил перед Богом и был наказан изгнанием из рая, болезнями и смертью (см. Быт. 1–3).

Как могло это случиться? Откуда явилась у первых людей сама мысль о том, чтобы нарушить волю Творца? Эта мысль явилась по внушению диавола.

Диавол, злой дух, в образе змея приступил к Еве с соблазнительным предложением вкусить запрещенных плодов от дерева познания добра и зла и благодаря этому самим стать «как боги» (см. Быт.3:5).

Ева могла бы не послушаться диавола, а Адам мог бы не взять из рук Евы этих плодов. Оба они обладали свободой воли. Но желание быть «как боги, знающие добро и зло», оказалось сильнее послушания Богу, и они сознательно и добровольно нарушили заповедь Божию. Отсюда произошло изменение всей природы человека и мира. И последовало наказание. В лице Евы Бог наказал всех женщин грядущих поколений, осудив их на страдания во время родов, а за Адама проклял землю и наказал смертью все живущее на ней. Он сказал Адаму: «…Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей… в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:17–20).

Начало зла, как видно, пришло из духовного мира. Первый согрешил диавол. Но кто такой диавол? Каково его происхождение? Это тайна. Однако в Церкви христианской издревле существует учение, что гордость одного из высших ангелов была причиною возникновения зла, как в мире духовном, так и в мире земном. Высший из ангелов – Денница, славный херувим, созданный Богом, возмечтал сравниться со своим Творцом. Он увлек за собою множество других ангелов и посредством обольщения первых людей распространил свое господство в земном мире. Это учение подтверждается Священным Писанием как Ветхого, так и Нового Заветов (см. Иез.28:12–17; Ис.14:12–16; 2Пет.2:4).

Итак, соблазнившись злом, упавшим на землю, как вредоносное семя из мира падших ангелов, человек и сам подвергся осуждению Божию.

Но, наказывая людей, Бог дал им надежду на прощение. Он сказал змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт.3:15). Иными словами, семя жены «сотрет» главу змея, то есть из потомства Евы, в конце концов, выйдет Победитель над диаволом (змеем).

Должны были пройти века напряженной борьбы между добром и злом, чтобы добро победило зло и жизнь восторжествовала над смертью. Эта победа была совершена Искупителем мира Господом Иисусом Христом, пришествие Которого было предсказано в пророческих книгах Ветхого Завета.

Когда род человеческий размножился на земле и стала определяться жизнь отдельных народов с различными обычаями, деятельностью, языками и греховными нравами, то люди постепенно начали забывать Единого Бога Отца. По явилось язычество, многобожие, идолопоклонство и безбожие. И только один народ, еврейский, сохранял истинное богопочитание и веру. Потому он и стал богоизбранным народом, колыбелью рожденного на земле Богочеловека, Искупителя мира, Мессии – Христа.

За тысячелетия истории еврейского народа в нем никогда не умолкали пророчества о пришествии Мессии. Ветхозаветные пророки предсказывали, что Мессия родится от Девы: «…Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (что значит «с нами Бог») (Ис.7:14), что местом Его рождения будет Вифлеем (см. Мих.5:2), что рождению Его будет предшествовать явление Его Предтечи, Иоанна Крестителя (см. Ис.40:3; Мф.3:3). Проповедовать Мессия будет в Галилее (см. Ис.9:1–2). Иудеи Ему не поверят. Он будет причтен к злодеям (см. Ис.53:12), будет добровольно страдать за грехи и беззакония людей (см. Ис.53:5). И будет убит (см. Ис.53:8–9), а жители Иерусалима будут смотреть на Того, Которого пронзили (см. Зах.12:10). Он будет погребен, но тело Его не подвергнется тлению, и Бог воскресит Его (см. Пс.15:10). Он одержит полную победу над злом и воссядет одесную Бога (см. Пс.109:1).

Собственно говоря, весь Ветхий Завет надо рассматривать, как преддверие пришествия на землю Христа – Мессии, Сына Божия, а отдельные повествования ветхозаветных книг – как иносказательные и иногда совершенно точные предсказания о явлении обетованного Мессии и Его искупительной жертве за грехи мира.

Новый Завет

Новый Завет (Евангелие[4]) является свидетельством исполнения всех ветхозаветных пророчеств. Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5:17); «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Лк.16:17). И все пророчества о Христе действительно исполнились.

Всех книг Нового Завета двадцать семь.

Главными книгами Нового Завета являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то есть Четвероевангелие. Эти книги, как и вообще все книги Нового Завета, написаны по вдохновению Святого Духа святыми апостолами, учениками Иисуса Христа, очевидцами Его земной жизни[5].

В прощальной беседе на Тайной вечере Господь сказал Своим ученикам:

«…Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26); и еще:

«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин.15:26–27).

По Преданию Святой Церкви, Евангелия были написаны в I веке по Рождестве Христовом, причем первые три Евангелия написаны не позднее шестидесятых годов, а Евангелие Иоанна не позднее конца I века. То же самое говорит и историческая наука. Ученые ссылаются на древних писателей первых веков христианской веры, упоминающих в своих сочинениях о книгах Нового Завета, им тогда уже известных. Кроме того, в знаменитых римских катакомбах сохранились настенные изображения «Доброго Пастыря», «Тайной вечери», «Насыщения пятью хлебами» и многие другие росписи на евангельские сюжеты. Древнейшие катакомбы относятся к концу I и началу II века (катакомбы Присциллы).

Первые три Евангелия сходны между собою и отличаются от четвертого порядком и характером изложения. Они излагают в определенной последовательности сведения о жизни Господа Иисуса Христа, почему и называются синоптическими[6]. Евангелист Иоанн не придерживается такого порядка. Он ничего не говорит об истории земного рождения Спасителя, а прямо начинает с благовестия о Божестве Его. Первые Евангелия рассказывают о деяниях Христа, главным образом в Галилее, а святой Иоанн – о деяниях в Иудее и, частью, в Самарии. Но и синоптические Евангелия имеют свои отличительные черты.

Святой евангелист Матфей, называемый также Левием, был одним из двенадцати апостолов. До своего апостольства он был мытарем, то есть сборщиком податей, при озере Тивериадском, где находилась таможня для сбора пошлин с товаров, отправляемых из Палестины и Египта в Сирию и обратно. Апостол Матфей, первый из евангелистов, написал свое Евангелие в Иудее через восемь лет после Вознесения Иисуса Христа. Язык Евангелия – арамейский. Но, по преданию, сам же апостол перевел его на греческий язык. Главная цель евангелиста Матфея – показать, что Иисус Христос есть обетованный Богом Мессия – Христос. Об этом свидетельствуют многочисленные ссылки на пророчества Ветхого Завета. Евангелие писалось для христиан из иудеев. Оно содержит в себе двадцать восемь глав.

Святой евангелист Марк, называемый также Иоанном, был сыном богатой иерусалимлянки Марии. Он сопровождал апостолов Павла и Варнаву в их апостольских путешествиях. Но в особенно близком общении святой Марк был с апостолом Петром, по рассказам которого он и написал свое Евангелие. По свидетельству древних писателей, святой Марк исполнял при апостоле Петре обязанности письмоводителя или секретаря. Таким образом, Евангелие апостола Марка, в сущности, является Евангелием апостола Петра. Святой Иустин Философ прямо называет эту книгу Петровым Евангелием. Местом написания Евангелия считают город Рим, а местом кончины святого апостола Марка – Александрию.

Главная цель евангелиста – утвердить в читателе веру во Христа как Сына Божия. Так как Евангелие святого Марка было написано не для иудеев, а для уверовавших язычников, то в его Евангелии мало ссылок на Ветхий Завет и обличений фарисеев, в отличие от Евангелия от Матфея.

Характерными чертами этого Евангелия является простое, фактическое изложение событий из жизни Спасителя и рассказ о делах и чудесах Христовых, которые Он совершал в Галилее и в Иудее. Язык Евангелия очень живой, немногословный и образный, который свойствен характеру апостола Петра. Евангелие от Марка самое краткое из всех (шестнадцать глав) и может служить лучшим конспектом для первого изучения и согласования четырех евангелистов.

Евангелист Лука, один из семидесяти апостолов, был по происхождению грек, родом из Антиохии Сирийской. До крещения он был язычником, по занятиям – врач. Так как от сословия врачей по римским законам требовалось значительное образование, то святой Лука не чужд был мирской науки. Это видно из самого Евангелия от Луки, отличающегося стройностью изложения и чистотой греческого языка. По Преданию Святой Церкви (записанному у Никифора Каллиста), святой Лука был живописцем и написал несколько изображений Пресвятой Девы с Предвечным Младенцем. Евангелист Лука был постоянным спутником апостола Павла и разделил с ним первое и второе пленение в Риме. Поэтому некоторые отцы Церкви называют Евангелие от Луки Павловым Евангелием.

Временем написания этого Евангелия считают 65–75 годы по Р. Х., а местом – Рим. Однако последняя глава, где говорится о Воскресении и Вознесении Христовом, была написана в Египте, куда удалился апостол по случаю гонения на христиан при императоре Нероне.

Целью написания Евангелия, как видно из содержания первой главы, было убедить некоего Феофила, одного из знатнейших жителей Антиохии, ученика апостола Луки, в том, что он получил совершенно правильные сведения об Иисусе Христе и Его учении. С этой целью святой Лука предлагает Феофилу историю новозаветного откровения, которая начинается Евангелием и продолжается книгой Деяний.

Особенностями Евангелия от Луки являются картинность и стройность изложения. Главная идея всего Евангелия – учение об Иисусе Христе как Спасителе мира. Хотя эта идея не высказана нигде прямо, но она служит основанием всего повествования и обусловливает выбор материала. Самым характерным местом Евангелия являются главы пятнадцатая и шестнадцатая, где повествуется о блудном сыне, неправедном управителе, богаче и нищем Лазаре. В Евангелии есть и другие притчи, которых мы не находим у других евангелистов и в которых выражена мысль о безграничном милосердии Божием. Кроме того, апостол Лука один сохранил нам известие о рождестве Иоанна Крестителя, о свидании Девы Марии с Елисаветой, о поклонении пастырей вифлеемских, о песнопении ангелов, о встрече Спасителя с Симеоном в храме, о посещении двенадцатилетним Иисусом Иеру салимского храма и о покаявшемся на кресте разбойнике.

Евангелист Иоанн, ближайший ученик и апостол Христов, был сыном галилейского рыбака Зеведея и жены его Саломии. В Иерусалиме у Иоанна был свой дом, куда он принял, после распятия Господа, Его Пречистую Матерь. В молодости Иоанн был учеником Предтечи и находился при нем на Иордане. Там он впервые увидел Христа и услышал слова Иоанна Крестителя о Нем: «Вот Агнец Божий» (Ин.1:29).

Свое Евангелие Иоанн написал после того, как были написаны три другие Евангелия, именуемые синоптическими. И хотя дух и учение всех евангелистов одинаковы, Евангелие Иоанна отличается от них по характеру изложения и по выбору исторического материала. Первая глава, которая читается всегда за Литургией в пасхальную ночь, начинается торжественными и глубокими словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…» (Ин.1:1).

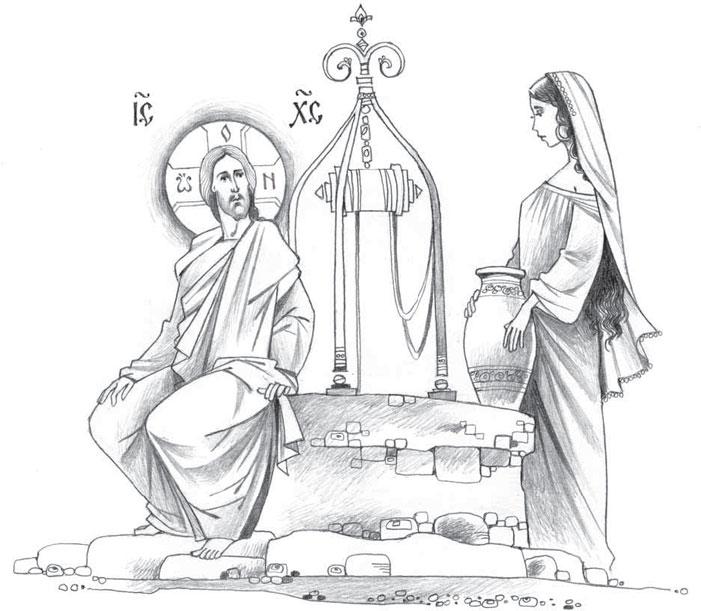

Целью написания этого Евангелия было желание дополнить повествование первых трех евангелистов и привести читателя к вере во Христа как в Бога и Мессию и через Него – к наследию вечной жизни; показать, что Христос есть Единосущный Сын Божий и Источник всех откровений, всякого света и знания. В Евангелие от Иоанна не входят многие чудеса и события, уже известные из первых трех Евангелий, но подробно описаны другие чудеса и речи Христовы, как, например, повествование о беседе с Никодимом, беседе с самарянкой, исцелении слепорожденного, воскрешении Лазаря и др. Переданы также подробно слова Христа при омовении ног ученикам и на Тайной вечере. В заключительной главе Евангелия (21 гл.) апостол описывает явление Христа Своим ученикам после Воскресения и предсказание последних дней апостолов Петра и Иоанна. Таинственные слова, касающиеся евангелиста Иоанна: «Ученик тот не умрет» (Ин.21:23), дали повод первым христианам думать, что апостол Иоанн будет жить на земле до Второго пришествия Христа. Но Христос в точности не сказал этих слов. Священное Предание утверждает, что апостол Иоанн умер в глубокой старости, а свое Евангелие написал в городе Ефесе в последние три десятилетия первого века. Язык Евангелия – греческий.

Книга Деяний апостольских является продолжением третьего Евангелия. Она излагает дела апостолов: их проповеднические труды после Воскресения Христова и Вознесения (см. Деян.1:1–8). В книге говорится о сошествии Святого Духа на апостолов (см. Деян. 2), о жизни первых христианских общин, о первых мучениках, о быстром распространении христианства среди евреев и язычников, о трудах святого апостола Павла, его чудесном обращении ко Христу (см. Деян.9:1–20), о его миссионерских путешествиях и страданиях. Первая глава Деяний является продолжением последней главы Евангелия от Луки и, как видно из первых строк повествования, написана самим апостолом Лукой.

Послания святых апостолов – это личные письма апостолов к первым христианским общинам и к отдельным лицам, и Церкви. Послания содержат много подробностей о жизни первых христиан, дают разъяснения учения Иисуса Христа, повествуют о миссионерских путешествиях апостолов Павла, Петра, Варнавы и других; о быстром распространении веры Христовой в древнем мире; о судьбах мира, о воскресении из мертвых, о вечной жизни и так далее. Вот перечень Посланий:

– Соборное послание святого апостола Иакова. Написано для всех христиан, обращенных из иудейства;

– Первое и Второе соборные послания апостола Петра. Написаны для христиан из язычников и иудеев;

– Первое, Второе и Третье соборные послания апостола Иоанна. Эти три кратких послания написаны автором четвертого Евангелия апостолом любви Иоанном Богословом. Они обращены к христианским общинам;

– Соборное послание апостола Иуды. Написано Иудой, братом Иисуса Христа по плоти. Обращено ко всем, кто уверовал во Христа. Содержит одну главу.

– Четырнадцать посланий святого апостола Павла. Из них четыре обширны: к Римлянам, Первое и Второе к Коринфянам, к Евреям. И десять кратких: к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, Первое и Второе к Фессалоникийцам, Первое и Второе к Тимофею, к Титу, к Филимону.

Послания эти охватывают своим содержанием все области духовной и практической жизни христианской Церкви как в древние времена, так и в наши дни. Особенно сильно и вдохновенно пишет апостол Павел о любви как основе христианской жизни. «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных…» (1Кор.14:1), – призывает он верующих во Христа коринфян.

Наконец, последняя книга Нового Завета – Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Эта книга таинственная. В прикровенной, символической форме она описывает грядущие судьбы мира, предсказывает конец всемирной истории: Божий Суд над человечеством, приход на землю антихриста и гибель его, Второе пришествие Христа, воскресение мертвых и полное, окончательное торжество Христовой Церкви.

Книга, как видно из самого содержания ее, написана возлюбленным учеником Христовым апостолом Иоанном Богословом, во время его ссылки на остров Патмос за проповедь Слова Божия (см. Откр.1:1–9).

Священное Предание

Христос учил людей устно. Он ничего не писал. Слова Его оставались в сердцах людей и передавались из уст в уста, от святых апостолов к их ученикам, а от них далее, из поколения в поколение, в течение почти двух тысячелетий – до наших дней. Устная передача учения Иисуса Христа и событий евангельской истории есть Священное Предание. В Церкви оно существует наряду со Священным Писанием и дополняет его. Святой Иоанн Златоуст говорит, что люди, собственно говоря, не нуждались бы в Священном Писании, если бы Слово Божие бережно сохраняли в своих сердцах, но греховность и суетность человеческой жизни с течением времени стала ослаблять память людей, и тогда явилась потребность записей важнейших событий евангельской истории. Таким образом появилось написанное Евангелие. Но в Евангелии записано далеко не все. Евангелист Иоанн говорит, что если бы писать обо всем подробно, то и самому миру не вместить написанных книг (см. Ин.21:25). Многие события продолжали передаваться устно. Так, повествования о Рождестве Богородицы, о введении Ее во храм, о Ее славном Успении не содержатся в Евангелии. Но когда Церковь Христова распространилась по всему миру, тогда явилась необходимость проверить саму передачу святых преданий и, во избежание разноречий и искажений в изображениях событий, записать их точно. Эти записи и были сделаны в ранние века христианской эры (в V и VI веках) и, следовательно, имеют глубокую древность и достоверность.

Палестина перед рождением Иисуса Христа. Историко-географический очерк

В древнейшие времена, когда евреи бежали из Египта от фараона и чудесным образом перешли Красное море, то они оказались на Синайском полуострове в бесплодной Аравийской пустыне. Там, ведя в течение сорока лет кочевой образ жизни под предводительством пророка Моисея, они постепенно продвигались на север, приближаясь к Ханаанской земле – Палестине. Это была древняя родина евреев, где когда-то жили патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Бог обещал эту землю их потомкам. Поэтому земля эта называлась Обетованной. И когда наконец евреи подошли к границам Ханаана, Моисей взошел на гору Нево (или Нивав), что против Иерихона, и услышал голос Божий: «…Вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову… Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь» (Втор.34:4). И умер Моисей!.. А евреи, после долгой и упорной борьбы с населявшими Ханаанскую землю народами, при Иисусе Навине[7] стали ее полноправными хозяевами.

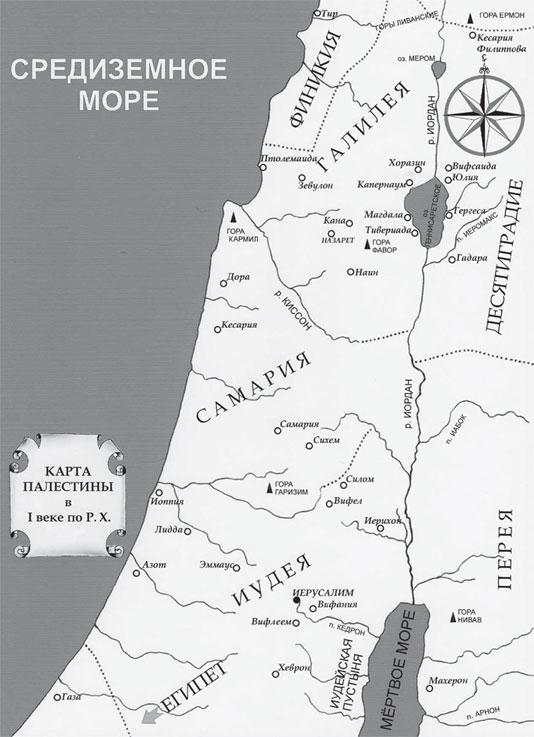

Палестина расположена вдоль восточного берега Средиземного моря. На востоке к ней непосредственно примыкает огромная Аравийская пустыня. Вдоль палестинского берега Средиземного моря проходил древний караванный путь из Египта в Месопотамию и в Грецию. Навьюченные товарами верблюды шли через холмы Галилеи в город Дамаск, где находился пограничный пункт мировой торговли.

По своей природе Палестина является, быть может, самой замечательной страной на земле. Здесь есть и берег великого моря, и пустыня, и горы, и долины, и озера, и реки, и леса.

На берегу моря жарко, как в Египте, в районе Иерусалима климат похож на среднеевропейский, в долине Иордана стоит субтропическая жара. В городе Иерихоне и в его окрестностях люди носят легкие одежды, тогда как в двадцати километрах в сторону, в Верхней Иудее, бывают морозы и снег; население здесь живет в каменных домах и носит теплые одежды.

На севере Палестины, в горах Ливанских, растут пихты, кедры и другие хвойные деревья; на берегах Иордана пальмы; среди холмов Галилеи много дубов, маслин и смоковниц. Земля родит виноград, пшеницу, ячмень, чечевицу, есть хорошие пастбища.

Если взять карту Палестины и взглянуть на нее в направлении с севера на юг, то всю территорию страны можно разделить на четыре параллельные зоны.

Первая зона – берег Средиземного моря и холмы; вторая – горный хребет; третья – долина Иордана; четвертая – восточное плоскогорье, Заиорданье.

Приморская часть никогда не принадлежала евреям. В древние времена там жили их непримиримые враги – филистимляне. Поэтому евреи никогда не занимались мореходством.

Горный хребет начинается на севере Ливанскими горами и спускается до Иерусалима, где поворачивает в сторону пустынь Египта. Это самая важная часть страны. Северная область ее называется Галилея. Она орошается множеством источников, бегущих с гор Ливанских и Ермона. Во времена Христа земля здесь обрабатывалась и засеивалась самыми разнообразными злаками: пшеницей, рожью, ячменем, маисом. Именно в Галилее, Христос произносил Свои притчи о сеятеле, семени и плевелах. Через Галилею, как уже было сказано, проходил главный караванный торговый путь из Египта, поэтому эта часть страны была открыта для самых разнообразных влияний как с Востока, так и с Запада. Кроме того, тут задерживались и селились греки. Это место было как бы мостом между Африкой, Малой Азией и Европой. Здесь, в городе Назарете, Христос провел Свои юные годы. Среди галилейских рыбаков Он избрал первых апостолов. Большая часть Его служения протекала на берегах Галилейского (Тивериадского или Геннисаретского) озера. Вифсаида, Капернаум, Тивериада, где проповедовал Господь, располагались на западном покатом берегу озера, тогда как восточный берег – крутой и скалистый – был малонаселенным. Иногда оттуда налетали сильные ветры и вздымали на озере волны. Вообще же поверхность озера удивительно спокойна, и воды его прозрачны. Оно изобилует рыбой. И рыболовство было источником дохода для многих галилеян. Галилейская рыба была известна по всей Римской империи.

На юг от Галилеи расположена Самария. Это более ровная часть Палестины, очень удобная для поселения. Здесь произошло много событий еврейской истории[8]. Однако еще с древнейших времен Самария стала враждебной иудейскому народу. Вражда началась в 975 году до Р. Х., сразу же после смерти царя Соломона, когда царство его разделилось на две неравные части – Иудейское и Израильское. Столицей Иудейского царства остался Иерусалим, а центром Израильского стали Сихем и Самария. Первый царь израильский Иеровоам, желая отвлечь свой народ от посещения Иерусалимского храма, изменил религии единобожия и ввел у себя в Самарии идолопоклонство (см. 3Цар.12:25–33 и 13, 33–34). В дальнейшем цари израильские то возвращались к единобожию, то снова склонялись к идолопоклонству. Цари иудейские и израильские вели между собой постоянные войны и тем углубляли духовный и политический разрыв между Иудеей и Самарией.

В 772 году до Р. Х., после завоевания Палестины ассирийцами, завоеватели увели в плен десять еврейских племен (колен), большей частью из Самарии, а вместо них поселили другие народы, которые, смешавшись с оставшимися местными жителями, приняли их веру, сохраняя в то же время некоторые свои языческие обычаи. Их стали называть самарянами. Иудеи презирали самарян. Вражда между ними была так велика, что даже во времена Христа, иудеи, путешествующие из Галилеи в Иерусалим, предпочитали два раза переходить Иордан, лишь бы миновать Самарию. Потому-то и сказано было: «Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин.4:9).

Южнее Самарии начинаются горы Иудеи, которые, постепенно повышаясь, доходят до Иерусалима. По склонам гор пастухи пасли свои стада овец. Здесь они услышали песнопение ангелов, извещавших о рождении Спасителя.

По своему географическому положению Иудея всегда была закрытой, изолированной страной. Она нигде не соприкасается с морем, и дороги ее труднопроходимы. На севере и западе она граничила с враждебными народами, на востоке ограничена рекой Иордан и Мертвым морем и только на юге была открыта доступу посторонних влияний. Поэтому в Иудее во всей чистоте и сохранился ветхозаветный закон.

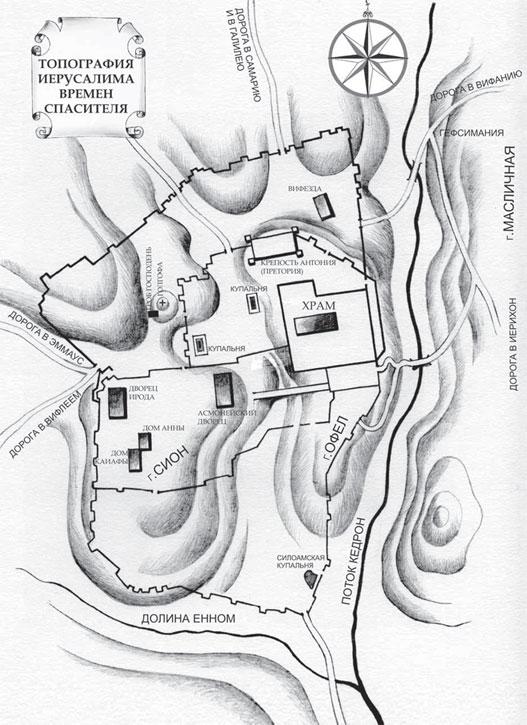

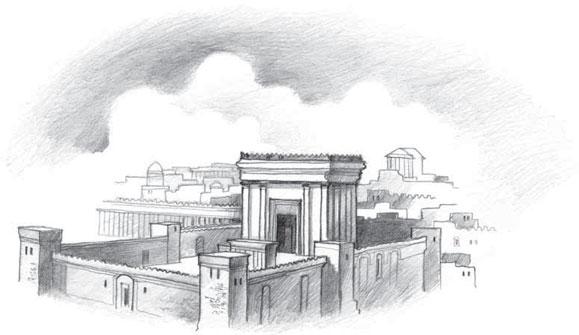

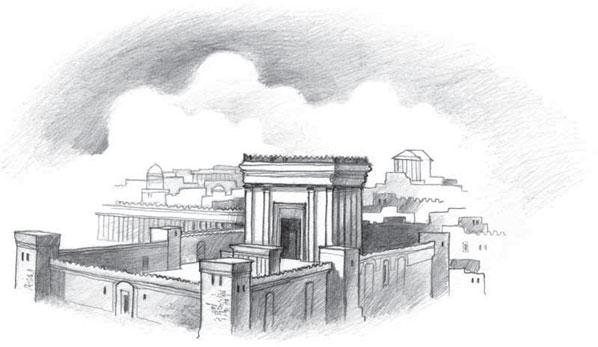

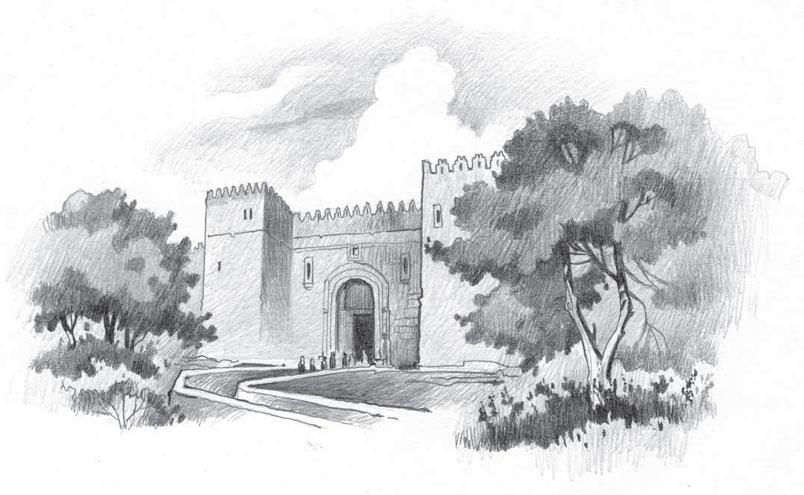

Центром Иудеи являлся Иерусалим. Этот древнейший город, рас положенный на четырех холмах, основан еще до прихода евреев в Палестину. Тогда он назывался Salem. Царь Давид переименовал его в Ierusalim – «обладатель мира». Самые лучшие страницы истории Давида и Соломона связаны с этим городом. Соломон построил здесь величественный храм Единому Богу и великолепный царский дворец, которому по красоте и богатству не было равных во всем мире. От храма не осталось камня на камне.

В пределах Иерусалима находится также гора Сион, где в древнейшие времена была военная крепость и где, по преданию, стоял дом, в котором совершалась Тайная вечеря.

Елеонская гора (что в переводе означает «гора маслин, масличная гора») расположена недалеко от центра города и храма. Надо было, спустившись вниз от храма к Кедронскому потоку (ручью), перейти через него, и сразу же начинался подъем в гору. Здесь Христос часто отдыхал с учениками Своими. Отсюда шла дорога в Вифанию, где жили Марфа и Мария, и далее на Иерихон. Это был трудный гористый путь, опасный из-за постоянных нападений разбойников. Дорога на запад от Иерусалима спускалась вниз в сторону моря и проходила через селение Эммаус, где два апостола встретили Христа в первый день по Его Воскресении. В двенадцати километрах к югу от Иерусалима находится город Вифлеем, расположенный на склонах скалистого холма напротив Мертвого моря. Здесь родился Иисус Христос.

Священная река Иордан берет начало в Ливанских горах и стремительно мчит свои воды через центральную долину страны и ущелья гор Галилеи, Самарии и Иудеи. На своем пути она проходит через Самохонитское (Мером) и Галилейское озера и бежит далее на юг, к Мертвому морю, в которое вливается[9]. В нижнем течении Иордана, в области Галилеи, на пологих берегах начал свою проповедь Иоанн Креститель. Здесь Христос впервые явился народу и крестился от Иоанна. Здесь воды Иордана стали крещальною купелью всего мира.

Мертвое море, куда впадает река Иордан, производит мрачное впечатление. Оно лежит на 400 метров ниже уровня океана. Вода в нем горько-соленая. Рыба в ней жить не может. Берега пустынные, серо-черного цвета, вулканического происхождения. В том месте, где в море вливается Иордан, стоит серый туман. По ту сторону моря начинается огромная дикая пустыня. Ветхозаветная история свидетельствует, что в древности на месте Мертвого моря стояли два больших города – Содом и Гоморра, сожженные по повелению Божию огненным и серным дождем за грехи жившего там народа (см. Быт.19:24–25).

По другую сторону Иордана, на востоке, вся местность называется Заиорданье. Когда-то там жили моавиты и аморреи, преграждавшие Моисею путь к Обетованной земле. Севернее лежала земля Уц, родина праведного страдальца Иова. В новозаветное время эта земля называлась Декаполис (Десятиградие), там находилось десять городов греческой колонии. Эти города не раз посещал Христос.

За свою историю Палестина пережила много тяжелых испытаний. Как уже было сказано, после блестящего царствования Давида и Соломона Израильское царство разделилось на два: Иудейское и Израильское. Около 538 года до Р. Х. Иудейское царство завоевали вавилоняне. Иерусалимский храм и дворец были сожжены, город разрушен, а население уведено в плен. При царе Кире Персидском евреи вернулись на родину и с величайшим трудом построили новый город и храм. (В этом храме проповедовал Иисус Христос.) Но самостоятельности евреи не получили. Они подчинились персидским царям, которые управляли ими через наместников.

Особенно много потрудились над восстановлением Иерусалима, построением храма и сохранением книг Священного Писания Неемия и книжник Ездра. В это время уже появились книжники, то есть переписчики и толкователи книг Закона и Пророков, и фарисеи – класс наиболее образованных людей, охранявших чистоту веры.

Жизнь Иудеи постепенно восстанавливалась. Однако перемены, произошедшие в мире, имели для нее весьма большое значение. В 344 году до Р. Х. Персидское царство было завоевано греческим царем Александром Македонским. Вся северная Индия и Азия, включая Сирию и Палестину, оказались под властью греческого владыки. Греки были культурнее персов, и политика Александра Великого оказалась более благоприятной для возрождения Иудеи. Однако Александр, не успев организовать свою огромную империю, умер, и все это царство распалось на четыре части. В Египте воцарился Птолемей, который подчинил себе Палестину. Почти сто лет Палестина находилась под властью египтян. В течение всего этого времени среди евреев усиливалось влияние греческой культуры. Жить на родине становилось труднее. Началось «рассеяние», то есть расселение евреев по разным частям Средиземноморского бассейна и образование там еврейских колоний. Приблизительно к этому времени относится появление семидесяти толковников, предпринявших перевод Священного Писания с еврейского на греческий язык, потому что сами евреи, жившие среди чуждого им народа, утратили знание родного языка.

В конце I века до Р. Х. усилилось римское могущество и римляне вступили в борьбу с греками за власть над миром. В обстановке этой борьбы Иудея окрепла, и в стране стали помышлять о самостоятельности. Жизнь ее управлялась советом старейшин (синедрионом), во главе которого стоял первосвященник. Дело, однако, очень осложнилось, когда на сирийский престол вступил Антиох Епифан, который решил, что для блага его царства необходимо, чтобы все его подданные говорили на одном греческом языке и поклонялись только греческим богам. Он запретил еврейское богопочитание и приказал поставить в Иерусалимском храме статую Юпитера и других богов. За сопротивление его воле было казнено около сорока тысяч иудеев в Иерусалиме и столько же уведено в рабство. Началась длительная и жестокая религиозная война, в результате которой победили евреи. Знаменитое семейство братьев Маккавеев героически возглавило эту борьбу. Иуда Маккавей собрал небольшое войско и в ряде сражений наголову разбил превосходящие силы угнетателей. Иудея объявила себя независимой. Иуда Маккавей очистил храм от идолов и восстановил истинное богопочитание.

В эпоху расцвета династии Маккавеев определились две главные партии: саддукеи, сторонники греческого влияния и светской культуры, и фарисеи, сторонники буквального и формального исполнения закона, чуждавшиеся всякого постороннего влияния. Книжники, или учители закона, поддерживали то тех, то других. Увлеченные борьбой за власть, обе партии искали поддержки у римлян. Воспользовавшись этим обстоятельством, римский полководец Помпей осадил Иерусалим и взял его. Казнив всех руководителей партий, он увел в плен огромное число евреев. Во время триумфального въезда Помпея в Рим впереди его колесницы, согласно обычаю, следовали пленники. Со связанными руками и веревками на шее евреи шли по улицам столицы, горько оплакивая свою судьбу…

Иудея подчинилась римским диктаторам. С таким трудом завоеванная независимость была утеряна.

По указанию Рима, правителем Иудеи, включая Самарию и Галилею, был назначен идумеянин Антипатр. Он вел с Римом очень ловкую политику и добился полного доверия римской власти. Однако вскоре он был отравлен, и наследником стал его сын Ирод, прозванный Великим. Он продолжал политику отца и завел дружеские связи с Цезарем, Антонием, Клеопатрой и другими знатными римлянами. В конце концов, декретом римского сената он был объявлен царем иудейским. В свое правление Ирод Великий перестроил Иерусалимский храм и украсил его не менее роскошно, чем это было при Соломоне, соорудил много военных крепостей и гавань на Средиземном море. Создал партию иродиан, которая должна была поддерживать его политику в управлении страной. Ирод отличался жестоким, крутым и подозрительным характером; по его приказу было произведено избиение младенцев мужского пола в Вифлееме и его пределах, когда родился Иисус Христос.

Жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа

1. Рождество Святого Иоанна Предтечи. (Лк.1:5–80)

С Предтечей Мессии. Его рождение за много столетий предсказал святой пророк Малахия: «…Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мф.11:10; Мал.3:1).

Ангел – значит «посланник, вестник». Иоанн был послан Богом, чтобы возвестить людям скорое пришествие Христа и подготовить сердца человеческие к покаянию и вступлению в Царство Божие. Приближалось время исполнения древних пророчеств о Христе. Лучшие люди израильского народа ждали явления Мессии, но огромные массы людей продолжали жить обычной греховной и суетной жизнью.

Тогда и родился Иоанн Креститель.

Рождение это было необычайным. Родители – священник Захария и жена его Елисавета – были в летах преклонных, а Елисавета, кроме того, и больная – неплодная (см. Лк.1:7). Они жили благочестивой жизнью, «поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лк.1:6). Но у них не было детей, что считалось среди евреев большим несчастьем и наказанием Божиим. И они не переставали молиться о даровании им ребенка. Бог услышал их молитвы и в глубокой старости даровал им сына. Это и был Иоанн Креститель. Евангелист Лука подробно рассказывает об обстоятельствах его рождения.

Однажды, в порядке священнической очереди, Захария совершал богослужение в храме. Когда же он вошел в алтарь для каждения, внезапно перед ним явился ангел Господень и возвестил, что молитва его услышана Богом и что жена его Елисавета родит ему сына, имя которому будет Иоанн. «…Он будет велик пред Господом… и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их… дабы представить Господу народ приготовленный» (Лк.1:15–17).

Но Захария усомнился в словах ангела. В страхе и в смущении он сказал: «По чему я узна́ю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» (Лк.1:18).

На это ангел сказал: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то́, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время» (Лк.1:19–20).

Захария вышел из алтаря к народу, и все поняли, что с ним произошло что-то необычайное: он был нем и знаками объяснил явление ему ангела. По окончании дней своего служения Захария возвратился домой. Предсказание ангела исполнилось. Елисавета радовалась будущему рождению младенца и говорила: «Так сотворил мне Господь… чтобы снять с меня поношение между людьми» (Лк.1:25).

Елисавета родила сына. На восьмой день, по обычаю, должны были дать имя младенцу и хотели назвать его Захарией в честь отца. На это мать сказала: «Нет, а назвать его Иоанном» (Лк.1:60). Ей ответили: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем» (Лк.1:61). И спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его.

Тогда Захария взял дощечку и написал: «Иоанн имя ему» (Лк.1:63).

И тотчас же прекратилась немота Захарии и он начал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране. Первыми словами Захарии были пророческие предсказания о великой будущности его новорожденного сына. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему» (Лк.1:76).

Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня своего явления Израилю.

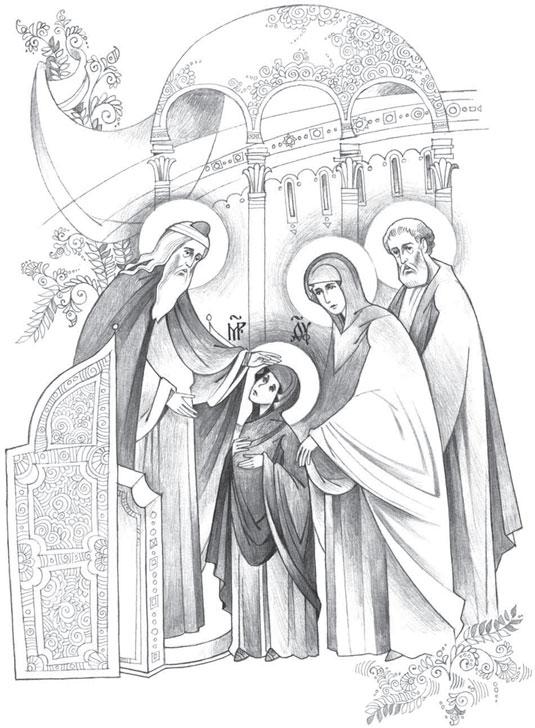

2. Рождество Богородицы. Введение во храм (по Священному Преданию)

Священное Предание говорит, что Пресвятая Дева Мария происходила из потомков рода царя Давида. Родители Ее – святые Иоаким и Анна – жили в Назарете, небольшом городке к западу от Геннисаретского озера. Долгое время у них не было детей и только в глубокой старости, после того как они прожили в супружестве более пятидесяти лет, Бог даровал им дочь Марию[10]. Когда Девочке исполнилось три года, родители по обещанию отвели Ее в Иерусалимский храм, где и оставили на воспитание. Пресвятая Дева поселилась при храме вместе с другими девочками, так же, как и Она, посвященными Богу.

Приход Ее в храм был очень торжественным. У входа Ее встретил сам первосвященник и, прозрев в необыкновенной, прекрасной Отроковице будущую Матерь Сына Божия, ввел Ее во Святое Святых храма, куда и сам имел право входить лишь один раз в год[11].

Живя при храме, Дева Мария читала Священное Писание, молилась и занималась рукоделием. Она отличалась необычайным смирением, кротостью души, любовью к труду, тишине и молчанию. Когда же Мария достигла совершеннолетнего возраста, то Ей надлежало оставить храм, так как, по установившемуся обычаю, девицам старше этого возраста не дозволялось жить при храме. Они должны были вступать в брак или возвращаться домой. Но Святая Дева дала обещание Богу не выходить замуж и навсегда остаться Девой. Родители Ее к тому времени умерли. Тогда первосвященник и священники храма, не желая оставить Деву Марию без покровительства, обручили Ее старцу Иосифу, который был дальним родственником Марии и происходил так же, как и Она, из рода царя Давида. Он был бедным плотником, жил и работал в Назарете, куда и взял, после обручения, четырнадцатилетнюю Отроковицу.

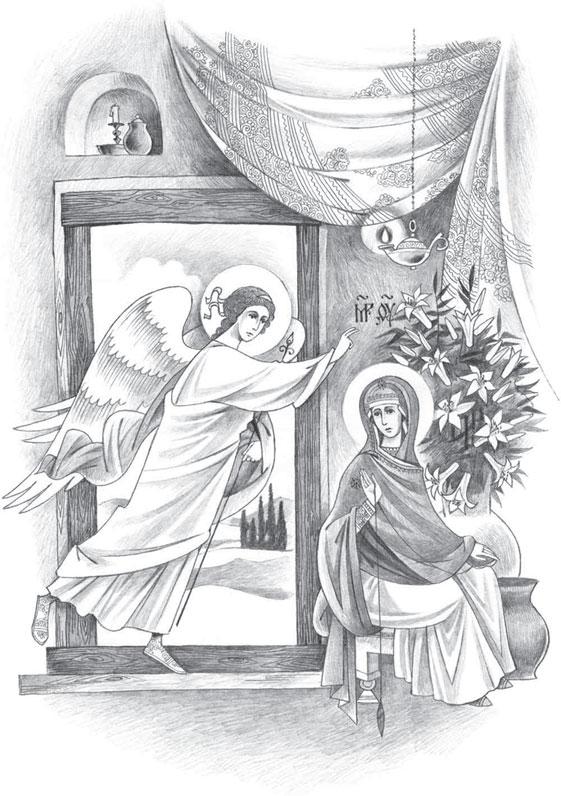

3. Благовещение (Лк.1:26–40)

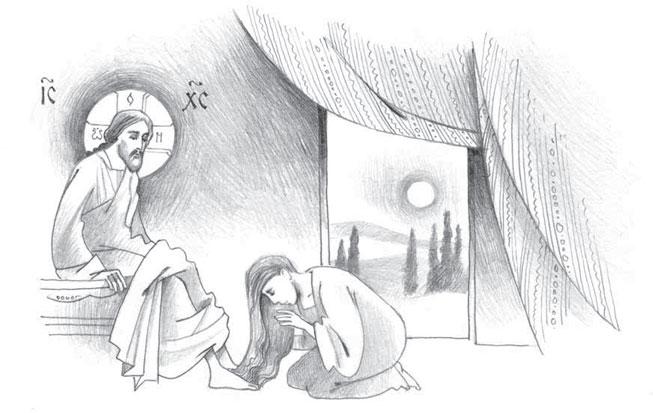

Переселившись из Иерусалима в Назарет, в дом Иосифа, Святая Дева Мария продолжала жить так же, как и в храме, проводя время в уединении, молчании и труде.

Однажды в весенний день, когда Пресвятая Дева пребывала в молитве и уединении у Себя в горнице, на шестой месяц после видения Захарии, внезапно в сиянии необычайного света пред Ней предстал архангел Господень Гавриил. Он приветствовал Ее радостными словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк.1:28).

Она же, увидев ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие[12].

Ангел сказал Ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк.1:30–33).

Мария была смущена и испугана словами ангела и спросила: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк.1:34).

На это ангел ответил: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк.1:35–37).

Тогда Пресвятая Дева смиренно склонилась перед волей Бога. Она сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38). И отошел от Нее ангел.

Мария осталась одна в горнице. Она ничего не сказала Иосифу о явлении ангела, но решила пойти к родственнице Своей Елисавете. Итак, встав, Мария с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету (см. Лк.1:39–40).

4. Свидание Марии и Елисаветы (Лк.1:41–56)

В маленьком городе Иутте, в гористой части Иудеи, до сих пор сохранились обломки каменной лестницы дома священника Захарии, где, по преданию, состоялась встреча Марии и Елисаветы. Все здесь теперь заросло пожелтевшею травой и кустами, но ранней весной, в марте, так же, как и тогда, при их встрече, можно видеть зеленую свежую травку, золотистые и белые лилии, густую зелень платанов при ярком, но еще не палящем солнце.

…Мария стала подниматься по лестнице знакомого Ей дома. Услышав Ее голос, Елисавета вышла к Ней навстречу и ввела молодую Родственницу в свое жилище.

Уже шестой месяц носила в себе Елисавета чудесного младенца, будущего Крестителя Христова Иоанна. Как бы увидев перед собой грядущего Мессию, младенец взыграл радостно во чреве матери. Вместе с тем и Елисавета была обрадована встречей и, исполнившись Святого Духа, воскликнула:

«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа» (Лк.1:42–45).

Мария видела, что Ей не надо ничего говорить Елисавете, что она уже все знает, что произошло с Ней в Назарете. Тогда в ответ на приветствие Своей родственницы, Она воспела чудную пророческую песнь, которая начинается такими словами:

«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды [то есть все поколения людей]; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его…» (Лк.1:46–49).

Эта песня лилась из самого сердца Богородицы. В церкви она поется на утрени, за всенощной, и всегда наполняет душу радостным благоговением перед Пресвятой Девой. Она учит нас, что величайшее и святейшее свойство души человеческой есть смирение, благодаря которому человек достигает истинного величия. Бог увидел смирение Святой Девы и сотворил Ее Царицей Неба, поставив выше ангелов небесных.

Мария провела в доме Захарии около трех месяцев и возвратилась в Назарет, в семью обручника Иосифа.

5. Рождество Христово (Мф.1:18–25; Лк.2:1–20)

Возвратившись в Назарет, Пресвятая Дева осталась жить в доме Иосифа. Она обручена была ему, как невеста. Иосиф заметил, что Мария готовится стать Матерью. Это смутило его, и он, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить от себя. Но когда он подумал об этом, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус…» (Мф.1:20–21). Тогда Иосиф понял, что в жизни обрученной ему Марии про изошло великое событие, тайну которого теперь открыл ему ангел. И он оставил у себя Пресвятую Деву как нареченную уже ангелом жену свою.

Прошло несколько месяцев. Объявлен был указ римского кесаря Августа о всеобщей переписи населения Палестины. Каждый должен был явиться в свой город, по месту происхождения, чтобы лично записаться у правительственного чиновника.

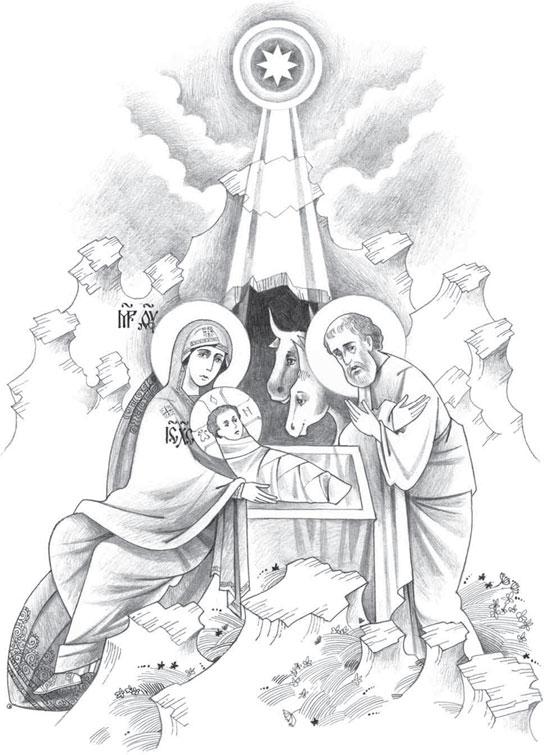

Иосиф и Мария происходили из рода царя Давида и потому отправились в город Давидов Вифлеем. Всюду по дорогам двигалось множество людей: все спешили на перепись. Поздно вечером Иосиф и Мария достигли Вифлеема и искали там гостиницу для ночлега, но все гостиницы были переполнены и им не нашлось приюта. Тогда Иосиф отыскал возле города пещеру, куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Пещера была пуста; в ней находились только ясли для корма животных.

Наступила ночь. Но Дева Мария не спала, ибо «наступило время родить Ей; и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли…» (Лк.2:6–7).

Совершилось величайшее событие в жизни всех людей. В эту святую ночь от Девы Марии родился на земле Богочеловек, Спаситель мира, Христос.

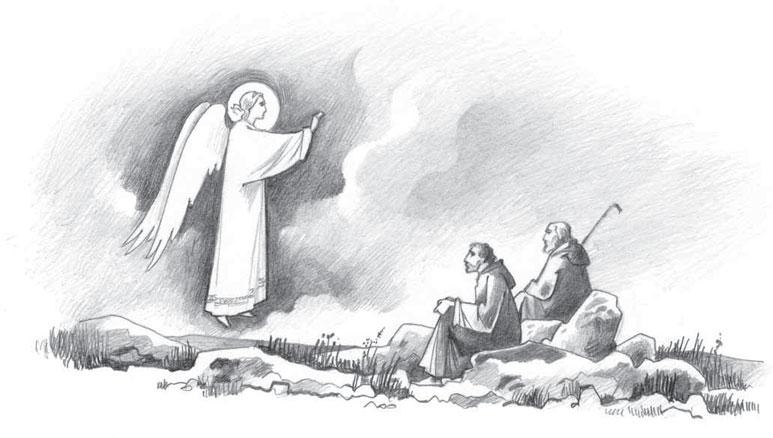

В эту ночь на холмах Иудеи пастухи сторожили свои стада. Быть может, они тихо беседовали о своих житейских делах или просто дремали, как вдруг небо озарилось светом и слава Господня осияла их. Перед собой они увидели ангела Божия. Пастухи испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк.2:10–12).

Не успел ангел окончить свою речь, как пастухи услышали пение и увидели неисчислимое множество ангелов, летящих по небу. Эти ангелы пели хвалебную песнь Богу: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14). Пение становилось тише и тише. Ангелы скрылись в глубинах неба. Стало темно. Сияли лишь яркие звезды. Тогда пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что́ там случилось, о чем возвестил нам Господь» (Лк.2:15).

В Вифлееме они нашли пещеру и увидели в ней Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Пастухи поклонились Младенцу Христу и рассказали им о явлении в поле ангела. А Пресвятая Дева запоминала слова пастухов, слагая их в сердце Своем[13].

Замечательно, что величайшее событие мира – рождение Богочеловека Иисуса Христа – произошло в таких простых, убогих и в то же время торжественных условиях; и что первая весть о рождении Предвечного Младенца была возвещена не великим и знатным людям, а простым, никому не известным пастухам.

Почему так? Не потому ли, что эти пастухи были люди смиренные, чистые сердцем, о которых Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8).

6. Обрезание и Сретение Господне (Лк.2:21–39)

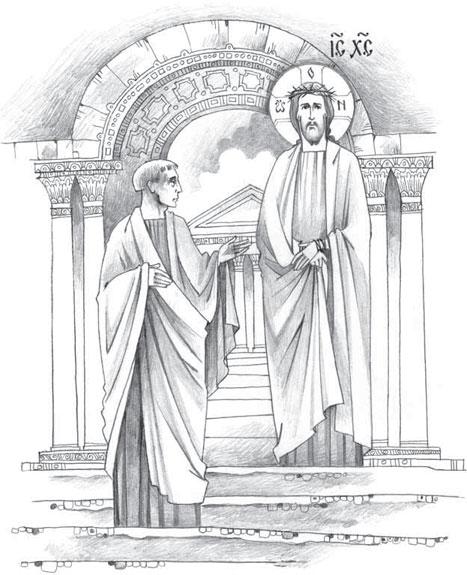

На восьмой день, когда по обычаю иудейскому надлежало совершить над Младенцем обряд обрезания, дали Ему имя Иисус. А по прошествии сорока дней Иосиф и Мария пришли в Иерусалим, чтобы принести Младенца в храм и посвятить Господу. Там, в храме, они должны были принести в жертву Богу двух горлиц или двух птенцов голубиных, как требовалось по закону. В Иерусалиме в это время жил древний старец Симеон, который был известен как человек благочестивый, исполненный Духа Святого, ожидающий рождения Мессии. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня.

Симеон был так стар, что тяготился жизнью и с нетерпением ждал смерти, но смерть не приходила к нему. И вот, явившись однажды по вдохновению в храм, он встретил там Того, Кого ожидал всю свою долгую жизнь: Младенца Иисуса. Пораженный и обрадованный встречей, Симеон принял в свои объятия Святого Младенца и, благословив Бога, сказал:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк.2:29–32)[14].

Иосиф и Мария с удивлением слушали слова Симеона, но старец, обратившись к Самой Марии, добавил:

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк.2:34–35).

Этими словами Симеон предсказал, что за и против Иисуса Христа в мире будет вестись беспрестанная духовная борьба и что Сама Пресвятая Дева испытает много материнского горя и острых, как оружие, страданий, но мысли страдающих человеческих сердец Ей будут всегда открыты.

Тут же присутствовала святая Анна пророчица, вдова восьмидесяти четырех лет, которая всегда пребывала в храме, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Увидя Младенца Иисуса и услышав пророчество о Нем Симеона, она рассказала всем в Иерусалиме о рождении Мессии – Христа. Когда Иосиф и Мария совершили все по закону Господню, они возвратились в Галилею, в свой город Назарет.

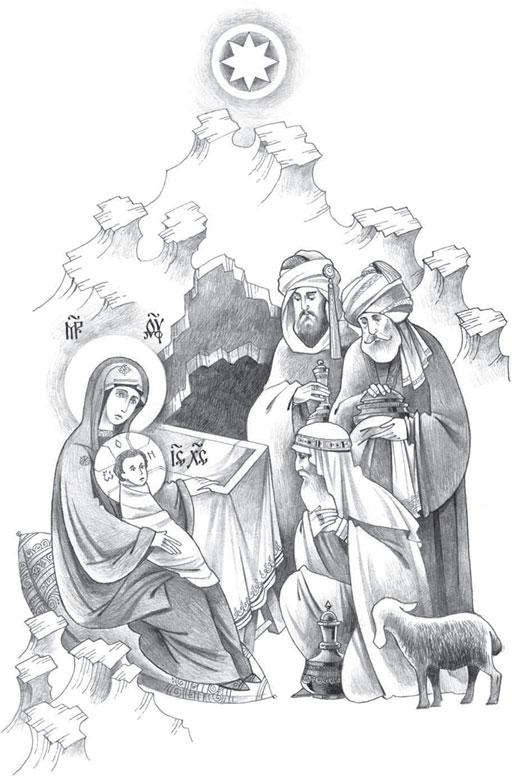

7. Поклонение Волхвов (Мф.2:1–12)

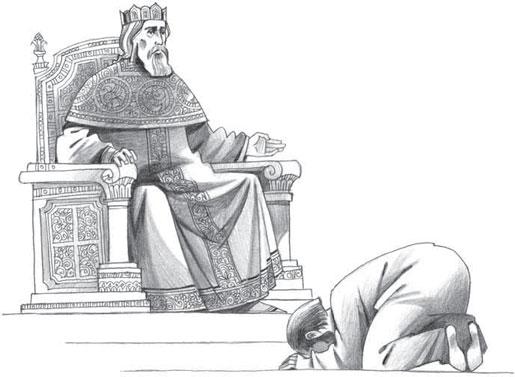

Еще до возвращения Святого Семейства в Галилею, в жизни новорожденного Младенца Иисуса произошло новое чудесное событие. Из далеких стран Востока, из Аравии или Персии, а может быть и Индии, пришли в Иерусалим волхвы, то есть мудрецы. Это были ученые люди – звездочеты или астрологи, – которые изучали звездное небо и древние книги. Придя в Иудею, они стали расспрашивать всех: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф.2:2). Но никто не мог указать им место рождения Спасителя. Вместе с тем приход волхвов и слухи о рождении нового царя встревожили всех иерусалимлян и в особенности царя Ирода.

Будучи человеком подозрительным и жестоким, Ирод испугался, что новорожденный Младенец может стать ему опасным соперником, и решил во что бы то ни стало погубить Его. Для этого он созвал всех первосвященников и книжников и спрашивал их: «Где должен родиться Христос?»

Те отвечали: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка…» (Мф.2:5).

Но где именно в Вифлееме, никто из книжников не знал. Тогда Ирод стал действовать хитростью. Он тайно от всех призвал к себе волхвов и осторожно выведал у них время появления звезды, чтобы приблизительно определить возраст Младенца. В свою очередь он сообщил им, что, по сведениям книжников иудейских, новый царь родился в Вифлееме и, притворившись благочестивым, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф.2:8).

Волхвы, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую они видели на востоке, вновь засияла перед ними на небе и стала двигаться в сторону Вифлеема и наконец остановилась над местом, где был Младенец Христос. Войдя в дом, где обитало Святое Семейство, они «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф.2:11). Золото – как Царю, ладан – как Богу и смирну – как Человеку, который должен умереть. Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, волхвы другим путем отошли в свою страну.

8. Бегство Святого Семейства в Египет. Избиение младенцев (Мф.2:13–23)

Между тем Ирод ожидал возвращения волхвов и все больше и больше тревожился. А в это время ангел Господень во сне явился Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф.2:13).

Тогда Иосиф, наскоро собрав необходимые вещи, оседлал своего осла, посадил на него Святую Матерь и Младенца Иисуса и тайно темной ночью отправился в далекий путь в Египет.

Итак, Иосиф, Мария и Младенец стали пришельцами в чужой земле.

Не дождавшись волхвов и решив, что они его обманули, царь Ирод пришел в страшный гнев. Он приказал своим воинам истребить всех мальчиков моложе двух лет, родившихся в Вифлееме и его окрестностях. Он был уверен, что среди этих детей окажется убитым и Младенец Христос.

Отряды воинов, ворвавшись в Вифлеем, начали поголовное избиение младенцев. Матери старались укрыть своих сыновей, но палачи вырывали их из материнских объятий и тут же закалывали. Вся страна наполнилась плачем и рыданием. Отчаяние родителей было столь велико, что казалось сами предки израильского народа переворачивались в своих могилах…

Так сбылось реченное через пророка Иеремию, который сказал: «Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер.31:15).

Вблизи Вифлеема есть небольшой красивый городок Рама. Там, в тени платанов и маслин, находится древняя могила ветхозаветной праматери Рахили.

Царь Ирод жестоко расправился со сверстниками Младенца Христа. Но план царя не удался. Иисуса Христа уже не было ни в Вифлееме, ни в Назарете. По неведомым дорогам Святое Семейство пробиралось к Египту. В страшную ночь избиения младенцев в Вифлееме оно, быть может, уже переправилось через границу страны и ночевало где-нибудь в пустыне, вблизи древних пирамид и сфинксов…

Святое Семейство оставалось в Египте недолго – всего около года[15]. Вскоре в Палестине произошли большие политические события. В тяжких мучениях умер царь Ирод. После него в Иудее воцарился один из сыновей – жестокий Архелай, а в Галилее другой его сын – более спокойный и мирный Ирод Антипа. Об этих переменах, несомненно, стало известно в Египте, но Святое Семейство оставалось на месте, пока ангел Господень не возвестил во сне Иосифу: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца» (Мф.2:20).

Тогда Иосиф, повинуясь голосу ангела, пошел обратно в Палестину. На пути он услышал, что в Иудее вместо Ирода царствует жестокий Архелай, и побоялся туда идти. Но ангел Господень вновь явился Иосифу и указал ему путь в Галилею. Это было наиболее безопасное место.

Итак, Иосиф вернулся в свое старое жилище в Назарете, где и поселилось Святое Семейство. Здесь Господь Иисус Христос провел Свое детство и юность.

9. Жизнь в Назарете. Путешествие в Иерусалим. Отрок Иисус во храме (Лк.2:40–52)

Галилея была почти языческой страной, расположенной на пути к Средиземному морю. Здесь сходились большие торговые пути, по которым постоянно двигались караваны с востока на запад и с юга на север. Население было смешанное, но евреи составляли его большинство. Они занимались рыболовством, земледелием и торговлей. Как уже было сказано, еврейское население Галилеи не пользовалось большим уважением среди своих соотечественников в Иудее, так как, живя в близком соприкосновении с язычниками, оно теряло чистоту своей веры и нравов. Про евреев-галилеян говорили: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин.1:46). Но когда в Назарете поселилось Святое Семейство, то «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф.4:16).

Этим Светом был Божественный Отрок Иисус Христос. Взоры всех были устремлены на Него. На глазах всех Он «возрастал и укреплялся духом… и благодать Божия была на Нем» (Лк.2:40). Он жил в очень простой, бедной обстановке. Его товарищами и друзья ми были дети простых, незнатных родителей. По субботам Он ходил в синагогу и там слушал чтение «Закона» и «Пророков» (см. Лк.4:16).

В обычное время Он помогал названному Своему отцу, Иосифу, в работе и учился у него плотническому ремеслу. Вероятно, помогал и Матери Своей, Марии. Много родственников жило рядом: братья – Иаков, Иосия, Иуда и Симон, о которых упоминает евангелист Марк (см. Мк.6:3), а также друзья, которые постоянно видели дивный лик Отрока Иисуса. Он преуспевал в премудрости и разуме и был возлюблен Богом и всеми людьми.

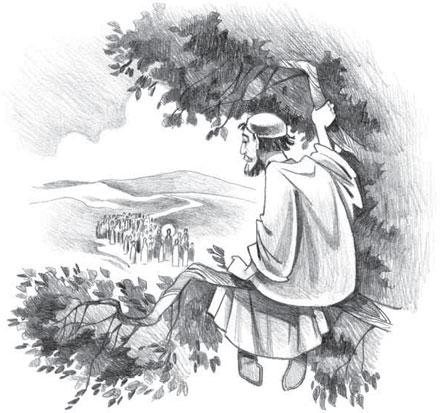

Каждый год Иосиф и Мария имели обыкновение ходить в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Отроку Иисусу исполнилось двенадцать лет, они взяли Его с собой. Мальчики этого возраста уже принимали участие в праздничных торжествах наряду со взрослыми.

Когда же после окончания праздника надо было возвращаться домой, Он отстал от родителей и остался в храме. «… И не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими» (Лк.2:43–44). К вечеру надо было располагаться на ночлег. Они хватились Иисуса и к своему ужасу нигде Его не могли найти. Тогда Иосиф и Мария вернулись в Иерусалим, чтобы искать Его там.

В тревоге и скорби они три дня разыскивали возлюбленного Отрока, расспрашивали друзей и знакомых, но все было напрасно. Никто не видел Иисуса и никто ничего о Нем не знал.

Наконец, верный голос сердца повлек Марию в храм. Быть может, там Она хотела успокоить душу молитвою к Богу. После бесконечных праздничных жертвоприношений в храме всё чистили и мыли. Толпы паломников разошлись. Было тихо. По углам на полу сидели группы учителей и учеников, изучавших Тору. И вдруг в глубине храма, посреди седых учителей, Мария увидела Своего возлюбленного Сына. Со слезами радости и нежным упреком, Она сказала Ему: «Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя» (Лк.2:48).

Он же ответил им: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что́ принадлежит Отцу Моему?» (Лк.2:49)

Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. А Матерь Его сохраняла все слова Его в сердце Своем.

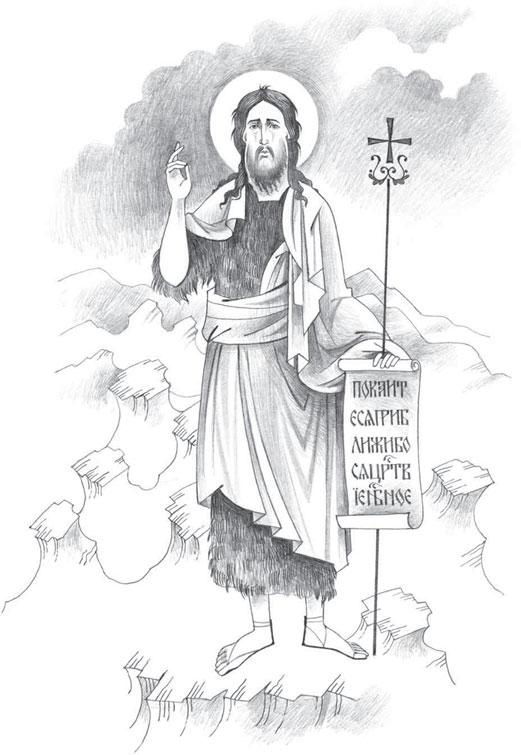

10. Святой Иоанн Креститель. Его жизнь и проповедь. (Мф.3:1–12; Мк.1:1–8; Лк.3:1–20; Ин.1:1–34)

Когда после ухода волхвов Ирод приказал избить младенцев, то младенец Иоанн, будущий Креститель Господень, по милости Божией избежал смерти: мать Елисавета укрылась с ним в пустынных местах. Там он возрастал и укреплялся духом до дня явления своего Израилю (см. Лк.1:80). Но вот наступило время и Иоанн вышел из своего уединения. «…Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, – говорит евангелист Лука. – И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» (Лк.3:2–3).

Шел 779 год от основания Рима. Император Тиберий уже пятнадцатый год правил державой. Израиль полностью подпал под власть Рима и перестал быть самостоятельным царством. В Иерусалим прибыл очередной римский наместник Понтий Пилат. Он начальствовал в Иудее. В окрестных областях правили: Ирод Антипа в Галилее (где находились тогда Христос и Иоанн Креститель), Филипп, брат его, в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний – в Авилинее (см. Лк.3:1).

Ирод и Филипп были сыновьями Ирода Великого, который избил вифлеемских младенцев. Оба брата, хотя и являлись наследниками своего отца, но большого политического значения не имели и всецело зависели от римской власти. Первосвященниками в то время были Анна и Каиафа, которые впоследствии в синедрионе судили Христа.

Внешний вид Иоанна Крестителя привлекал всеобщее внимание. Он был высокого роста, крепкого сложения, закаленный суровой жизнью пустынника. Всегда постился, никогда не пил вина (хотя вино было во всеобщем употреблении), питался акридами[16] и диким медом, носил грубую, из верблюжьей шерсти одежду, подпоясывался кожаным ремнем. Лицо его было бледно и обрамлено небольшой темной бородой и усами; густые черные волосы опускались на плечи. Так передает его внешность Священное Предание и отчасти Священное Писание.

Народ в великом множестве стекался к берегам Иордана, чтобы видеть и слышать нового пророка (см. Мф.3:5). «Покайтесь, – взывал Иоанн, – ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.3:2). Голос его гремел над толпой, он обличал пороки. К нему шли горожане и земледельцы, сборщики податей и воины. Сам Ирод Антипа «боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк.6:20).

Но Иоанн не обращал внимание на происхождение и знатность и обличал даже самого Ирода. Он упрекал его за незаконную женитьбу на Иродиаде, жене его родного брата. Говорил: «Не должно тебе иметь жену брата твоего» (Мк.6:18). Конечно, такое обличение не могло не вызвать ненависти к Иоанну у Иродиады. Она озлобилась на Иоанна и желала убить его, но не могла.

Между тем к Предтече шли все новые и новые толпы людей. Многим казалось, что давно ожидаемое время настало и что Иоанн есть тот Избавитель, Который утвердит Царство Божие на земле. Иоанн же говорил: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк.3:16).

Тогда иудеи послали к нему из Иерусалима священников и левитов, чтобы от лица иудейской власти спросить его, кто же он.

Иоанн объявил: «Я – не Христос». И еще раз спросили его: «Что же? ты Илия?» Он сказал: «Нет». – «Пророк?» Он отвечал: «Нет». «Кто же ты? Скажи, чтобы нам дать ответ пославшим нас; что ты скажешь о себе самом?» (см. Ин.1:19–22).

Тогда Иоанн ответил: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу» (Ин.1:23).

Но что означали эти слова? Не то ли, что Иоанн, по великому своему смирению, не считал себя ни пророком, ни великим человеком, а только послушным орудием воли Божией, только голосом Божиим, Который через него призывал людей к моральному исправлению для встречи грядущего Христа?

«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари[17] креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк.3:10–14).

Как видно из этих ответов, Иоанн не требовал от людей чего-либо особенного. Он призывал лишь к нравственному очищению и честному исполнению долга.

Приходили к нему и вожди народа: книжники, фарисеи, саддукеи, священники. Но Иоанн, не обращая внимания на знатность и ученость, сурово обличал их неправду и говорил: «Порождения ехиднины! Зачем вы идете сюда? Неужели думаете здесь около меня укрыться от грядущего на вас гнева Божия… Вы считаете себя потомками Авраама и гордитесь своим происхождением, но в сущности вы – ничто. Как дерево, не приносящее плода, обрубают и бросают в огонь, так и вы сгорите в огне гнева Божия. Но если вы действительно хотите каяться и креститься, то сотворите достойный плод покаяния» (ср. Мф.3:7–10).

Иоанн понимал, что эти люди приходят к нему из любопытства и зависти и что именно они будут хулителями и гонителями грядущего Мессии. Так это в действительности и оказалось. Фарисеи не приняли крещения Иоаннова, не изменили своей греховной жизни, а потому, не узнав и отвергнув Христа, заслужили вечное осуждение.

Но, с другой стороны, к Иоанну приходили простые и чистые сердцем люди. Они усердно слушали проповедь пророка и, крестившись от него, становились верными его учениками. Таковыми были, например, Андрей и Иоанн, будущие апостолы Христовы (см. Ин.1:35–40).

Но Предтеча ждал появления Мессии. Уже сгущались тучи над головою пророка, уже по проискам Иродиады готовился его арест и заключение в темницу, а Христос все еще не приходил.

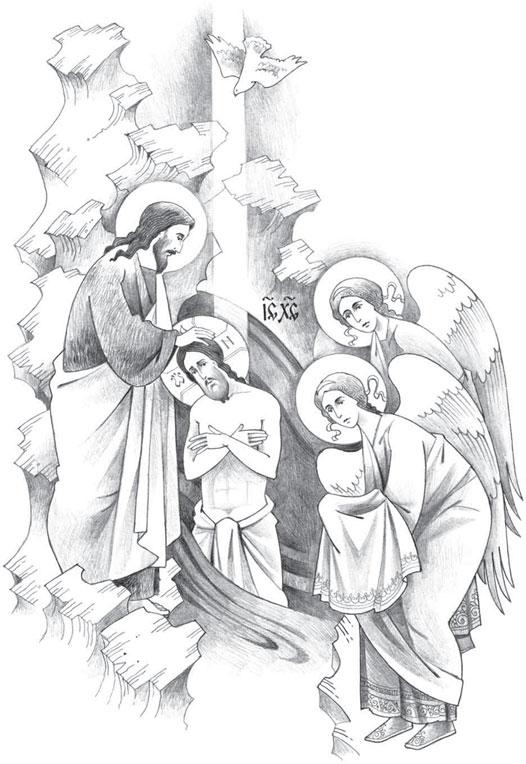

11. Явление Иисуса Христа народу. Крещение его в Иордане (Мф.3:13–17; Мк.1:9–11; Лк.3:21–22; Ин.1:29–34)

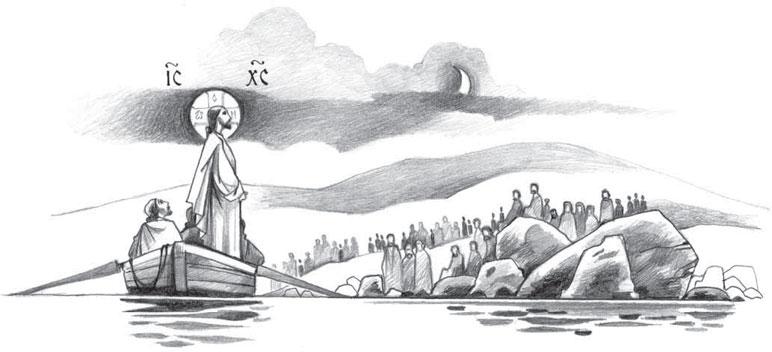

Наконец наступил долгожданный момент. На берегах Иордана в Вифаваре, вблизи Галилеи появился Некто. Это был никем не узнанный Христос. Иоанн сказал иудеям:

«…Стоит среди вас Некто , Которого вы не знаете… Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Ин.1:26–27; Мк.1:8).

На другой день новые толпы народа пришли к берегам Иордана. Многие стояли в воде и молились, ожидая крещения, другие вслушивались в грозные речи пророка. Но пророк вдруг умолк и устремил свой взгляд вдаль. Он увидел идущего к нему Иисуса и, указав на Него народу, воскликнул:

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира…Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым… Сей есть Сын Божий» (Ин.1:29, 32–34).

Все обратили свои взоры в сторону Христа, но Он, не сказав ни одного слова, удалился.

Иордан катил свои быстрые воды. На берегах его зеленела трава, в синем небе ярко сияло солнце. По ту сторону реки начиналась пустыня. Вдали едва-едва виднелась вершина Ермона и горы Антиливана, откуда холодные родники несли свои воды к священной реке. Стояли ясные дни. В один из таких дней Христос вновь пришел к Иордану, чтобы креститься от Иоанна. «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мф.3:14–15).

Крестившись, Иисус «тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него» (Мф.3:16). И услышал Иоанн голос с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.3:17).

Для Иисуса Христа крещение в водах Иордана не было символом очищения, как для всех людей, ибо Христос был безгрешен. Но это было Божественное свидетельство о Его совершенной чистоте, святости и Богосыновстве.

В момент крещения Иисуса Христа Бог со всей ясностью являет Себя миру как Единство в трех Лицах: Сын Божий крестился, Дух Святой нисходил на Него, Отец свидетельствовал о Сыне. Поэтому это событие Церковь именует Богоявлением[18]. После крещения Христос начинает Свое служение. В это время Ему исполнилось тридцать лет.

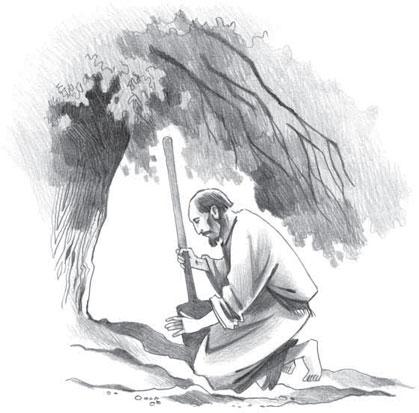

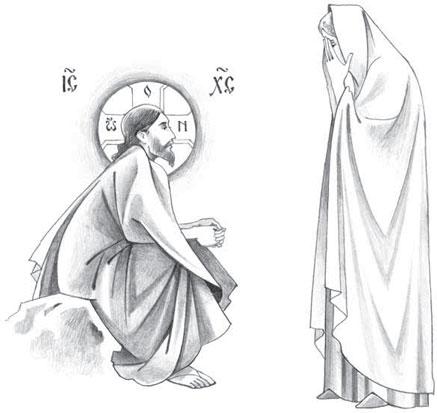

12. Искушение в пустыне (Мф.4:1–11; Мк.1:12–13; Лк.4:1–13)

После крещения Своего Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему тогда искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф.4:3). Иисус же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Втор.8:3; Мф.4:4). «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему, если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс.90:11–12; Мф.4:5–6). Иисус же сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Втор.6:16; Мф.4:7).

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и говорит: «Все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф.4:9). Но Иисус отвечает ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Втор.6:13; Мф.4:10). Тогда оставляет Его диавол, и тотчас ангелы Божии явились и стали служить Ему (см. Мф.4:11).

Что означает это таинственное событие? Почему Иисус Христос после крещения Своего ушел в пустыню? Зачем Он так долго и тяжко постился? Кто такой диавол? Чего он добивался от Христа? Что означают эти три вопроса, с которыми он обратился к Нему?

В книгах Ветхого Завета сказано, что диавол – это бывший светлый ангел Денница, отпавший от Бога. Возгордившись перед Богом, он был низвержен в адскую бездну и стал врагом и ненавистником Бога, мира и человеков.

Виновник греха и смерти на земле, мог ли диавол остаться равнодушным к явлению обещанного Мессии? Конечно, нет. Страшный и темный дух гордости и злобы вышел из адской бездны, чтобы бороться за свою власть над миром. Он захотел победить Христа.

После Своего крещения на Иордане Иисус Христос, исполненный Духа Святого, ушел в пустыню, чтобы в полном уединении, посте и молитве подготовить Себя к великому служению искупления и спасения рода человеческого от греха и смерти. Но диавол пошел вслед за Христом в пустыню и там в течение сорока дней мучил Его своим присутствием. Бесконечно тянулись дни и ночи в знойной пустыне, над ее бескрайними песками и скалами восходило и заходило нестерпимо палящее солнце, а Христос, погруженный в Свой внутренний мир, молился в глубочайшей сосредоточенности духа, преодолевая все телесное и земное. Он, Сын Божий, Богочеловек, знал, что дух сильнее плоти, что, пребывая с Богом, человек может победить в себе все искушения и слабости тела. Сорок дней и ночей Господь не вкушал никакой пищи и «напоследок взалкал», то есть почувствовал нестерпимый голод. Человеческие силы не могли выдержать дальнейшего голодания. В этот напряженный момент духовной борьбы ко Христу приблизился диавол. Взглянув на Христа, он указал Ему на огромные, похожие на хлеб серые камни.

«И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом» (Лк.4:3).

Кто долго голодал, тот знает, какую душевную муку и физическую боль, доходящую до глубины сердца, испытывает человек при одном напоминании о хлебе или при виде его. Тут можно отказаться от всего на свете: от родных, друзей, от богатства и славы, от всего святого – только бы насытиться хлебом. Часто именно в такие моменты диавол приближается к человеку для искушения. Он внушает ему мысль, что самое главное в жизни – это хлеб для питания. Все остальное, как внушает диавол, второстепенно; вера, любовь, добродетель, наука, искусство, исполнение нравственного долга возможны только тогда, когда человек сыт. Материальные ценности выше духовных. Это – закон, на котором основано развитие как отдельного человека, так и всего человечества.

И вот, искуситель ждал, что, превратив камни в хлебы, Христос Своим примером покажет, что тело важнее духа, что самое главное в жизни это насытить голод и что духовная свобода человека должна подчиниться физической необходимости. Но первое, что хотел диавол, – это зародить в сердце Иисуса сомнение. «Если Ты Сын Божий… – сказал он, – докажи это, преврати эти камни в хлебы, а если не можешь, то зачем и бороться». Иисус же сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Втор.8:3; Лк.4:4).

Диавол был посрамлен. Он увидел, что в сердце Иисуса дух сильнее плоти, что «дух животворит; плоть не пользует нимало» (Ин.6:63), что высший закон бытия – это Слово Божие, которое есть дух и жизнь.

Но диавол не отступил. Он решил соблазнить Христа властью над миром. Повел Его на высокую гору и в одно мгновение показал Ему все царства вселенной. Конечно, это была необычайная, чудесная и величественная картина жизни всего земного бытия человечества. Все настоящее, прошедшее и будущее, вся история городов, царств, народов, вся слава, богатство и блеск цивилизации и вся греховность и суетность мира сего явилась пред взором Христа. Перед Ним открылся весь ужас падшего человечества, вся бездна греха, мрака и смерти. Но Он пришел на землю, чтобы победить грех, низложить смерть и диавола, дать людям жизнь, мир и спасение. Спаситель слышит искусительные слова сатаны: