Рассказы

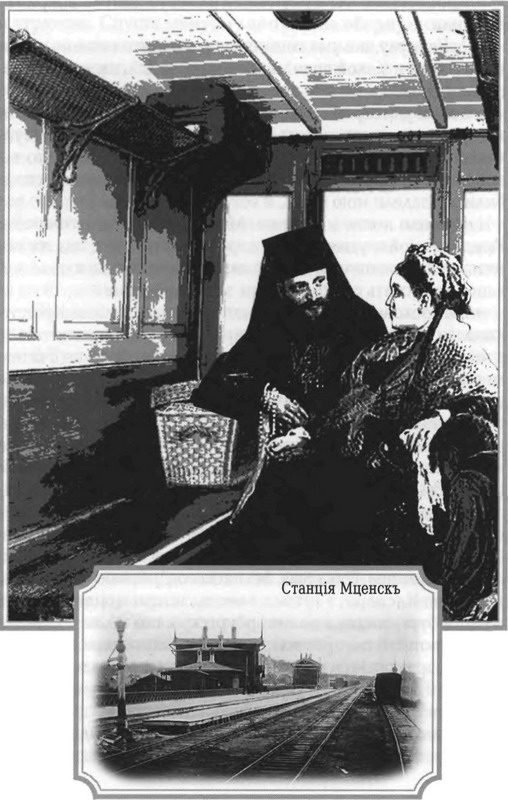

В вагоне железной дороги19

В июне 10-го числа, часу в шестом вечера, в Мценске я сел в вагон на пассажирском поезде, отправлявшемся в Тулу. В том отделении вагона II класса, в которое я вошел, было только два пассажира: студент Орловской духовной семинарии П. и его сестра, девушка лет 16. Молодые люди с почтительной вежливостью встретили меня, и между нами вскоре завязался разговор о современном положении детей духовенства. Разговор этот обещал быть интересным, потому что молодые люди относились к нему очень серьезно; но ему суждено было прерваться почти в самом же начале. Из соседнего отделения вагона к нам вдруг вбежал довольно безобразный молодой человек с длинными растрепанными волосами, в синих очках, очень небрежном костюме и с книгой под мышкой.

– Здесь, кажется, есть свободное место, – сказал он, вбегая в наше отделение вагона, и сейчас же небрежно растянулся на длинном диване у самой двери.

Мы все трое взглянули на своего нового соседа и невольно улыбнулись при виде той его небрежности, в костюме и лежании на диване, какой он видимо хотел показать, что он на всех и на все смотрит свысока.

– А, какая гадость! – вдруг вскричал он, вскакивая со своего дивана и бросая на меня какой-то яростный презрительный взгляд. – И здесь наткнулся на попа. Терпеть не могу этих жрецов суеверия и всяких предрассудков, и вдруг изволь с ними сидеть в одном вагоне.

– Молодому человеку всегда и везде следует быть вежливым, – заметила девушка как бы про себя, – невежливость есть признак глупости и невежества. Если кому не нравится сидеть в одном вагоне со священником, может найти себе место в другом вагоне, никого не оскорбляя своими выходками и никому не досаждая.

– Ах, сударыня, pardon!20 Я, кажется, Вам доставил неприятность. Честь имею кланяться – студент университета Николай Иванович Дубинин.

– Очень приятно слышать, что вы студент университета, но от этого тем становится прискорбнее видеть в вас неблаговоспитанного молодого человека, – сказала девушка довольно смело и, отвернувшись от Дубинина, стала смотреть в окно.

– Вот тебе и раз! – сказал Дубинин. – За попа да крылья мне ощипали. И все это от того, что эти дети природы не вкусили от плода истинной науки и в попах видят каких-то посредников между землей и небом.

– А разве истинная наука ведет к противному? – возразил студент П.

– Еще бы! Но вы тоже, как я вижу, дитя природы. Где вы воспитывались?

– В Орловской духовной семинарии в прошлом году окончил курс, а теперь хочу попробовать счастья поступить в духовную академию.

– Фи! Одно другого хуже, одно другого гаже. И что вам за охота обрекать себя на всегдашнее невежество и поклонение старинным предрассудкам, брататься с попами и монахами и губить себя? Идите в университет.

– А разве университет лучше академии?

– Еще бы! Все равно, что небо от земли, то и университет от загнившей академии, и тем более от вашей тухлой семинарии. Ну, посудите сами, чему вас учили в семинарии и чему будут учить в академии? Ведь пора бы вам, господа семинаристы, понять, что вас в семинариях и академиях не учат, а развращают, не просвещают, а намеренно держат в положительном невежестве. Семинария ваша есть школа классического невежества, академия тоже.

– Неправда. Вы, верно, не знакомы с этими заведениями.

– Нет, я прав. Я это сейчас вам докажу. Чему вас здесь учат? Здесь забивают ваши головы всякой чушью, проповедуют вам какое-то небо, когда земля наша и без того в небе; толкуют о бессмертии, когда каждый издохнет, как пес, и тем все кончается; учат верить в какое-то божество, когда божество это есть, по Фейербаху, ни более, ни менее, как олицетворенная сущность самого же человека; вбивают вам в голову учение о какой-то душе, которой никогда не бывало. Вы всему этому верите и не думаете о том, что все это иезуитская штука, чистейший русский кутеизм: наука все это давным-давно уже отвергла и над всем этим смеется как над классическим невежеством. Ведь вы потому только и верите во все эти бредни кутеизма, что вам с малолетства бабушки и тетушки на печи дома надули в уши весь этот вздор, в семинарии попы и монахи стояли над вами с палками в руках и заставляли вас верить в эти бредни как в какие-то догматы. Но познакомьтесь вы с успехами науки, почитайте Фейербаха, Бюхнера, Молешотта, Фохта, Дарвина, Каспари, Тэйло-ра и многих других светил науки, тогда в вашей голове все перевернется вверх дном. Это истинно так! До поступления своего в университет я сам был такой же невежда в науке, как и вы; а теперь проклинаю всех этих иезуитов – попов и законоучителей, вбивавших мне в голову все старинные предрассудки и бредни своего кутеизма.

– А что это значит кутеизм? – спросила девушка.

– Ах, сударыня, до чего вы наивны! – вскричал Дубинин. – Я не думал, чтобы вы даже этого не понимали. Кутеизм происходит от слова кутья, а вам, я полагаю, известно, что кутьею прокислою дразнят попов, семинаристов и всех вообще духовных. Отсюда кутеизм – все то, чему учат попы.

– Недалеко же вы ушли со своею наукою, если вы все то, чему чрез священников учит нас богооткровенная религия, называете бреднями измышленного вами кутеизма. После этого остается только пожалеть не только о вас с вашей наукой, но и о многих ваших товарищах, а всего более о том обществе, в среде которого вы впоследствии будете действовать как человек, получивший университетское образование и претендующий на звание ученого.

– Сударыня! Вы положительно меня удивляете. Я вижу, что вы довольно не глупы. Неужели вы не можете понять того, что наука непогрешима?

– Вероятно, так же непогрешима, как нынешний папа, дошедший до такого безумия, чтобы благословлять турецких софт на избиение христиан?

– Папы вашего я знать не хочу, потому что он тоже служитель кутеизма, как и наши попы. А науку я знаю. Она, например, говорит, что никакой души у человека нет, и это верно, как дважды два четыре.

– Вот как! У человека нет души? В уме ли вы со своею наукою? Человек тем и отличается от животных, что у него есть душа.

– Ни-ни! Это только ханжи, попы, иезуиты придумали душу. Но эти люди чистейшие невежды: они не умеют отличить ноги от руки, мозга от крови. Воображаемая ими душа есть ни более, ни менее, как функция головного мозга: физиология это давно уже доказала так же несомненно, как 2x2 = 4.

– Однако же, – возразил П., – понятие о душе существовало еще прежде, чем появились на свет ваши иезуиты и кутеизм: еще Моисей писал о душе...

– Да! Но иезуиты заимствовали свои сказки у древних египетских жрецов, и даже Моисей все свои басни заимствовал у жрецов, у которых он учился египетской магии. А жрецам непременно нужно было придумать учение о душе для того, чтобы стращать всех ужасами ада, держать в повиновении себе и жить на счет невежественного народа. Им нужно было чем-нибудь застращать народ, ну и придумали навязать человеку какую-то душу невещественную и будто бы бессмертную.

– Странно! Как же можно было навязать ее, если бы люди не были от начала мира уверены в бытии у них души?

– А это случилось очень просто. Да неужели вы не читали «Первобытной культуры» Тэйлора, где этот вопрос решен самым положительным образом? О, несчастные кутейники! Как вас попы и монахи уродуют? Вы даже и этой теории не знаете? А Дарвина, а Каспари вы читали и хорошо усвоили?

– Нет, я их не читал.

– Вот от этого-то вы и выходите такими фанатиками, как и все попы и иезуиты. Когда не читали Тэйлора, так слушайте же, я вам расскажу, как он объясняет происхождение учения о душе.

– Слушаю и, если сочту нужным, буду отвечать.

– Страшась своих предводителей, учит Тэйлор, и притом предводителей не простых, а иногда слишком деспотичных, иногда же очень благотворно управлявших ими и любя своих родичей, люди мало-помалу научились почитать и даже боготворить их при жизни. Когда же эти предводители или родичи умирали, люди жалели о потере их, думали о них и чтили их память. Постоянно думая о них, люди естественно видели их во сне и наяву в галлюцинациях. Так как тела этих умерших не могли им являться ни во сне, ни наяву в галлюцинациях, то люди начали думать, что они видят тени своих умерших предводителей или родичей, а как тени можно видеть только от действительных предметов при свете солнца или огня, а тела умерших лежали в земле или на деревьях или же были сожжены и не могли давать такой тени, то люди и стали думать, что у них в естестве есть что-то противоположное мертвому телу, и назвали эти являющиеся им тени душою. Вот как появилось понятие о душе. Жрецы этим-то и воспользовались для своих целей и навязали всем людям понятие о душе как необходимой части их существа. И видите, как все это просто объяснено у Тэйлора! Это не то, что бредни вашего кутеизма. А вы даже и этого не знаете? Как вы жалки!

– Прекрасно, – прервал Дубинина П. – Вы хотите мне доказать, что люди пришли к понятию о душе чрез противоположение ее телу? Но я полагаю, что к этому могло привести людей не появление каких-то теней, а наблюдение над явлениями духовной жизни, проявление в человеке таких стремлений, которые нельзя объяснить действиями тела как материи, если мы даже допустим, что человеку Самим же Творцом его не было сообщено понятие о душе как о главной составной части его человеческого естества, т. е. если мы допустим, что люди первоначально были лишь стадом диких зверей, которые потом стали постепенно развиваться. Но мы знаем, что человек был создан совершеннейшим как венец всех творений.

– Ха, ха, ха! – разразился Дубинин самым неистовым смехом. – Какое же вы дитя природы! Вы даже самых простых истин науки не знаете. Ведь оно так и было, что люди первоначально были стадом диких зверей: Каспари в своей теории происхождения первобытной религии доказал это самым положительным образом, так что теория Дарвина21 о происхождении человека от обезьяны теперь есть уже несомненная истина.

– Не вам смеяться нужно над нами, как над мнимыми невеждами, а нам над вами и вашими Дарвинами и Каспари как над самыми несчастными людьми нужно плакать, – сказала девушка. – Вы отвергаете присутствие в себе образа Божия и считаете себя потомком обезьяны.

– Да это, сударыня, так и есть. Наука самым положительным образом дознала и доказала, что человек не сотворен, как утверждают ваши попы, а произошел от обезьяны. А вы ничего этого не знаете? Вы ничего не читаете, вы только слушаете своих попов, которые городят вам всякий вздор ради своих корыстных целей? Но они сущие невежды.

Дубинин при этом взглянул на меня так злобно, что казалось, будто он хотел на меня броситься, чтобы растерзать меня.

– Ведь вон, сударыня, сидит здесь поп, – сказал Дубинин девушке, – разве он больше вашего смыслит? Даю вам свою голову на отсечение сейчас же в том, что он не только не читал Тэйлора и Каспари, Дарвина, Фейербаха и других светил науки, но даже и о том не слыхивал, что человек не сотворен, а произошел от обезьяны.

Вызов был сделан так дерзко, самоуверенно и прямо, что при всем моем желании не вступать в спор с людьми, подобными Дубинину, в таком месте, как вагон железной дороги, я не мог долее молчать и решился вступиться не за свою только честь, но за честь всех своих собратий, которых очень часто господа Дубинины клеймят титлами дураков и невежд.

– Господин Дубинин! – сказал я. – Напрасно вы так дерзко и самоуверенно отдаете свою голову на отсечение. Я, может быть, побольше вашего читал.

– Ты? – вскричал Дубинин. – Да ты, наверное, и азбуки-то научной не знаешь.

– Посмотрим, кто больше знает. Вы говорите, что человек произошел обезьяны, и это есть последнее слово науки, а оказывается, что вы не знаете того, до чего дошла теперь ваша наука в своих выводах.

– До чего же она дошла? Человек произошел от обезьяны – это последний вывод Дарвина в его теории происхождения видов, это последнее слово науки.

– Неправда. У Дарвина есть еще другая книга о «происхождении человека», и последний вывод его исследований тот, что «человек произошел от четвероногого, покрытого волосами, снабженного хвостом и остроконечными ушами, который (зверь), по всем вероятностям, жил на деревьях и был обитателем старого света»22. Эту книгу перевел на русский язык ваш же идол науки, профессор Сеченов, который вместе с другими выдумал рефлексы и вашу фикцию головного мозга. И я спрошу вас в свою очередь: неужели вы, жрец вашей науки, не читали этой книги Дарвина и не знаете последнего слова вашей науки.

– Да когда же эта книга вышла в свет? Разве только на этих днях?

– Вот видите, как вы попали впросак. Я-то читал и вашего Фейербаха, Дарвина, Каспари и Тэйлора и свое христианское учение знаю, а вы и своего-то не знаете, а о христианском учении только, должно быть, слыхали.

– Быть не может этого! Ну, где ты мог читать теории Тэйлора и Каспари?

– Они были изложены в «Русском вестнике». А вы этого и не знаете, и воображаете, что только вы один знаете свои ученые бредни. Нет, ныне такое время, когда нам именно нужно читать теории ваших ученых, у которых, как говорится, зашел ум за разум; читать для того, чтобы при случае вас же и вам подобных обуздывать.

– Так человек произошел от четвероногого зверя? – сказал Дубинин задумчиво, и значительно сбавив спеси. – И это последнее слово науки?

– Да. А вы этого и не знали?

– Нет, pardon! Я это слышал, но теория эта еще не всеми принята. Тут именно становишься в тупик, чьим потомком себя считать: потомком обезьяны? Это почтеннее, но зато это учение старо, это не последнее слово науки. Потомком четвероногого? Это довольно унизительно, зато это последнее слово науки. Поэтому между последователями Дарвина необходимо должно произойти временное разделение: одни будут стоять за происхождение от зверя, а другие за происхождение от обезьяны.

– И между теми и другими, вероятно, произойдет борьба за существование? – сказал я нарочно, видя, как Дубинин серьезно задумался.

– Непременно. Это общий закон развития; но, прежде всего, нужно самой новой теории получить право научной истины.

– И эта борьба, конечно, должна будет привести к тому, что сторонники одной теории истребят сторонников другой?

– Непременно. Это общий закон: но, прежде всего, мы все соединимся воедино для того, чтобы с вами, жрецами всякой старинной лжи и заблуждений, вступить в борьбу за существование, и истребим вас.

– Хорошо. А потом, вероятно, вы произведете какой-нибудь новый род существ высших, с крыльями и плавниками, чтобы они были обладателями не земли только, но и воздуха и воды?

– Непременно. Таков закон развития. Теперь уже стали делать воздухоплавательные машины; скоро начнут делать снаряды для летания по воздуху. Когда человек привыкнет к жизни в верхних слоях воздуха, тогда непременно явится новый род людей, которые будут иметь способность летать по воздуху. Таков общий закон. Все в развитии человека шло порядком постепенности, все так и пойдет. Человек совершенным никогда не был. Совершенство это есть выдумка жрецов и иезуитов, бредни вашего кутеизма. Наукой дознано положительно, ею доказано несомненно, что человек первоначально был в диком состоянии и не имел понятия ни о Боге, ни о своей душе.

– Лучше сказать, что некоторая часть человечества пришла в дикое состояние, долго находилась в таком состоянии и доселе не вся еще вышла из него. Это верно. Это так и быть должно. Человек был создан совершенным, но вскоре пал и утратил совершенство своей нравственно-разумной природы, однако же не настолько, чтобы о нем можно было сказать, что он одичал. Впоследствии же, когда некоторая часть человечества совершенно удалилась от Бога, впала в нечестие и стала жить только для удовлетворения своим чувственным страстям, естественно должны были появиться такие племена, которые утратили понятие и о самой своей душе, и о ее бессмертии, погрузились во мрак невежества и с каждым новым поколением все более и более стали уподобляться скотам бессмысленным: они постепенно от состояния совершенства умственного и нравственного переходили к состоянию дикости. Но и о них нельзя сказать, чтобы они были стадом зверей, а тем более нельзя сказать того, чтобы они, начав отличать себя от стада действительных зверей, стали мало-помалу додумываться до понятий о Боге, человеке и своей душе и до взаимных отношений между Богом и человеком, как думает ваш Каспари. Они не додумывались до этих понятий сами собою, а, напротив, утрачивали эти понятия и извращали их: они не доходили до понятия о душе посредством теней умерших, как учит ваш Тэйлор, а, напротив, постепенно затемняли, извращали и утрачивали истинное понятие о своей душе: самые древнейшие законодательства некоторых народов, например, китайцев, весьма ясно подтверждают ту мысль, что первоначально эти народы более правильное имели понятие о Боге, человеке и природе, а следовательно и о своей душе, чем впоследствии; стало быть, они шли в своей исторической жизни не от состояния звериной дикости к совершенству, а, напротив, от состояния совершенства к состоянию дикости. Это и естественно. Примеры такого одичания мы видим и теперь: все люди безнравственные с каждым годом все более и более падают, тупеют, теряют понятие о Боге и своей душе и, наконец, доходят до состояния скотоподобия, по своей жизни уподобляются неразумным животным. Вот для этих-то людей оскотинившихся, сделавшихся звероподобными и утративших понятие о Боге и своей душе возможен при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах поворот к постепенному усовершенствованию и переходу из состояния одичалости в состояние возможного для них совершенства, даже путем естественным через размышление, сравнение себя с другими существами и рассматривание видимой природы. Вот они-то и не могут не прийти к тому заключению, что в естестве человеческом есть кроме тела другая составная часть – душа; тому же, кто до такого стояния дикости вовсе и не доходил, нет и нужды постепенно додумываться до понятия о своей душе: понятие о ней ему всегда присуще и без того. Он знает, что у него в естестве есть еще душа – не воображаемая им, а действительная часть его существа, дух разумно-нравственный и свободный.

– В том-то и штука вся, что этой воображаемой ханжами составной части нашего существа на самом деле вовсе нет. То, что Вы называете душою, есть только функция головного мозга. Наука это дознала и доказала; это ее последнее слово.

– А что такое функция головного мозга? – спросила девушка.

– Функция? – сказал Дубинин нерешительно. – Функция... Функция... Функция... Ну, как бы это вам сказать? Функция есть функция. Это и так понятно.

– Прекрасно! – сказал я. – Функция есть функция, человек есть человек, собака есть собака, Дубинин есть Дубинин: вот так хорошо! Вы не умеете составить определения своей функции, а еще суетесь учить других и клеймите других невеждами, не умеющими отличить руки от ноги, мозга от крови. Да учили ли вы логику? Знакомы ли вы с психологией для того, чтобы вам говорить о душе как предмете научных исследований?

– Гм! – сказал Дубинин, растерявшись и пожимая плечами. – Функция... Что такое функция? Вот задача-то!

Дубинин на минуту задумался, видимо, стараясь припомнить, что такое функция головного мозга. И нужно было видеть, как он неистово потирал свой лоб, кусал свои губы и краснел от стыда за свое незнание, чтобы понять, как ему трудно было припомнить объяснение слова «функция».

– Так! – вскричал он наконец. – Я забыл, а ларчик-то просто открывается. Функция есть отправление головного мозга. Это так, это верно; это дознано опытами физиологии; это доказано наукою.

– Прекрасно! – сказал я. – Стало быть, все высшие стремления человеческого духа, по-вашему, суть отправления или действия головного мозга?

– Да. Это доказано, это наукою дознано... Все основано на научных опытах.

– А знает ли ваша наука, из каких составных частей состоит мозг самого развитого человека, самого даровитого, самого нравственного, и мозг человека полудикого? Знает ли она, каких частей не достает в мозгу дикаря для того, чтобы отправления его головного мозга были таковы же, как и у человека самого развитого?

– Еще бы нет! Она это дознала самым положительным образом.

– В таком случае отчего же ваша наука для доказательства истинности ее положения и для большего торжества своего не сделает наглядного опыта превращения дикаря в высокообразованного человека? Отчего она доселе не дошла еще до того, чтобы мозг дикаря привести в одинаковое состояние с мозгом развитого человека? Если у дикаря в мозгу не достает нескольких доз какого-нибудь калия, натрия или там еще чего.

– Не калия, натрия, а фосфора.

– Хорошо. Если не достает у него нескольких доз фосфора в мозгу, пусть бы она восполнила этот недостаток и таким образом из дикаря при помощи своих специй сделала бы развитого человека. Или вот еще бы лучше было, если бы ваша наука занялась обезьяной. Ведь обезьяна есть вам прародитель, она самое близкое к человеку животное по строению своего тела и по своей смышлености. Чего бы стоило вашим ученым напичкать обезьяну теми составными частями материи, каких недостает в ее мозгу сравнительно с мозгом человека, и сообщить ей способность говорить, разумно мыслить и нравственно свободно действовать? Вот если бы она это сделала, преобразила обезьяну в человека, тогда она доказала бы, что у человека души нет, а есть только мозг с его функциями и рефлексами, вот тогда бы можно было сказать, что наукой дознано, что душа есть функция головного мозга или что наука сказала свое последнее слово о душе.

– Но со временем это непременно будет: наука до этого еще дойдет.

– Дойдет? Стало быть, она теперь еще не дошла до конца своих исследований? Стало быть, она еще и не сказала своего последнего слова и может еще повернуть в противоположную сторону. А вы уже выдаете свою функцию головного мозга за последнее слово науки!

– Но наука не может повернуть в противоположную сторону.

– Нет, может. И она непременно повернет, когда в своем стремлении объяснить все проявления души по-своему дойдет до пес plus ultra23, делая в своих выводах страшные скачки. В конце концов, в своих исследованиях она должна будет и в своем учении о душе дойти до совершенного согласия с Библией, как она дошла уже до согласия с ней в учении о потопе, единстве человеческого рода, порядке мироздания и многом другом, над чем прежде подобные вам жрецы науки смеялись, как над мнимыми баснями и нелепостями.

– Да все это наукою отвергается и теперь... Все это басни, сказки.

– Отлично! Значит, вы только знаете свою функцию головного мозга; а вовсе ничего не знаете относительно того, до чего дошла геология в своих выводах или к чему привели исследования палеонтологов?

– Да когда же все это было? Разве так недавно, что это не всем еще известно?

– Это было не вчера и не сегодня, а уже несколько лет тому назад. А вы этого не знаете и все кричите, что наука все это признает за басни, сказки и выдумки иезуитов, жрецов и попов или за бредни русского кутеизма.

– Может быть, и так, но до меня это не касается. Я утверждаю одно, что в своем учении о душе наука назад не может повернуть. Она положительно дознала, она доказала, что душа есть функция головного мозга, мысль есть движение или изменение мозга, самосознание есть свойство мозга, словом, в своем последнем выводе пришла к тому заключению, что души у человека вовсе нет, а есть у него головной мозг, который отправляет все то, что вы приписываете душе.

– Значит, по вашим словам, наука окончательно отвергла, или лучше сказать, люди мнимо ученые прокричали на весь свет от имени науки, что у человека нет души как духа бессмертного, разумно-нравственного и свободного. Что ж? Для нас это вовсе не новость. Мы знаем, что еще в древнем мире были люди, которые отвергали бытие души человеческой. А вы приписываете это последнему слову вашей науки. Значит, вы не знаете ни истории философии, ни истории всемирной.

– А разве в истории философии и истории всемирной об этом говорится?

– Да, а вы и не читали ни той, ни другой...

– Что за гадость! Опять попался. Но тогда, вероятно, это учение существовало в другом виде: те отвергали бытие души бессознательно, а мы это утверждаем сознательно как научную истину.

– Нет. И тогда были философы, которые сознательно отвергали бытие души. Но ведь те были язычники, люди, погрязшие в чувственности, думавшие только о том, чтобы софизмами своей философии заглушить в себе голос разума и совести, и низводившие себя в ряд животных. Они, конечно, очень жалки для здравой мысли христианина. Но еще жальче вы и ваши ученые, потому что вы живете в XIX веке не до Рождества Христова, а после Рождества Христова; вы ведь родились и воспитались при свете христианства, но добровольно отвергли этот небесный свет, погрузились во тьму языческого невежества и хотите из человека сделаться скотом.

– Милостивый государь! Говоря так, вы оскорбляете меня.

– Оскорбляю?! Но чувствовать оскорбление может лишь разумно-свободное существо, имеющее душу, а вы признаете себя выродком из обезьяны и отвергаете бытие души самосознательной. Скажите же, как вы поняли, что мои слова оскорбительны для вас? Обезьяна ими не оскорбилась бы. Этим пониманием оскорбления вы уже не говорите ли сами против себя и своей науки? Не доказываете ли того, что в вас есть что-то повыше материи, поважнее вашего тела? Тело чувствует боль, когда его поражают, бьют, действуют на него физическою силою, а я этой силы не употреблял в действие, не бил вас и не причинял вам боли в теле, а лишь сказал вам правду, которою вы не имеете права оскорбляться, потому что вы сами же признаете себя выродком обезьяны и отвергаете существование в вас души, без чего вы сами себя выводите из ряда людей и поставляете себя в ряд зверей.

– Милостивый государь! Еще раз говорю вам, что мою личность...

– Личность?! Откуда же в вас сознание этой личности, когда все существо ваше – плоть и материя? Сознание личности свойственно только существу разумно мыслящему и свободному, одаренному душою и способному отличать себя даже от своего мозга.

– Но во мне есть сознание моего Я.

– Откуда же оно у вас? Как вы его выведете из функции головного мозга?

– Сущность самосознания, или моего я, обусловливается устройством мозга, который дает материи то направление, в коем находится сущность самосознания.

– Признаюсь, вы сказали нечто такое, что и понять мудрено. Но я еще спрошу вас: откуда у вас свобода действий, по которой вы часто делаете не то, к чему влекут вас ваши чувства и движения вашего мозга? Откуда в вас совесть, одно одобряющая, а другое порицающая? Откуда в вас закон нравственный? Как вы все это объясните движениями вашего головного мозга и отнесете к вашей функции мозга?

– Наука до этого еще не дошла, но непременно дойдет.

– Опять выходит, что она и последнего своего слова о душе еще не сказала. А я вам скажу, что она со своею функцией и не дойдет до этого. Если бы в нас не было начала высшего, духовного, самостоятельного, совершенно отличного от материи, и мы управлялись только движениями мозга, в нас не было бы ни самосознания, ни свободы действий, ни совести, ни закона нравственного, как ничего этого нет у обезьяны, животного самого близкого к человеку и вашего прародителя.

– Это все зависит от количества мозга и порядка движения фосфора.

– Хорошо, приведите же вы в движение этот фосфор у обезьяны, а если у нее немного не достает его, сообщите ей недостающее и заставьте ее сознавать свое я, быть свободной в своих действиях, руководиться совестью и подчиняться предписаниям закона нравственного, – тогда и утверждайте, что все это зависит от количества мозга и движения фосфора. А теперь ваши слова один пустой набор их.

– Но я же сказал, что наука до этого дойдет.

– Но ведь она, по-вашему, сказала последнее слово о душе? Подайте же нам доказательство верности ее выводов, подтвердите их опытами, без которых ваша наука ничего не принимает за истину.

– Опыты уже были сделаны: мозг человеческий взвешен, исследован, сравнен с мозгом животных, и из этого сравнения выведено понятие о функции и вашей душе.

– Да, вы резали лягушек, кошек, собак и трупы людей, разбирали по атомам мозг умерших людей и отсюда-то выводили свое последнее слово о душе. Но в том-то и беда, что вы взвешивали, рассматривали, исследовали, сравнивали материю, из которой ничего не выходит самосознательного, разумного и свободного; вы рассматривали мозг трупа, и не мудрено, что в трупе не нашли никакой души, потому что ее в нем действительно нет. Поэтому вы и толковали бы о своих трупах, а не о душе, которая вовсе не может подлежать ни рассматриванию ее в микроскоп, ни действию ваших анатомических ножей: она не материальна.

– Ты, я вижу, большой фанатик, педант, обскурант, кутеист... Сам же всем навязываешь свое учение о душе на веру, а от науки требуешь опытов.

– Да. И это потому, что ваши Молешотты, Фохты, Дарвины, Сеченовы и прочая братия сами же о себе трубят, что они всё основывают на опытах анатомии и физиологии, а между тем берутся решать вопрос о существе души, которая вовсе не может подлежать ни рассматриванию ее в микроскоп, подобно атому головного мозга, ни действию анатомического ножа или химического реагента.

– Тьфу! – вскричал Дубинин, вскакивая со своего места. – С тобою, фанатик, говорить нельзя: ты опять взялся за опыты микроскопа и анатомического ножа.

– А вы постоянно угощаете нас функцией головного мозга, да «это наукою дознано, доказано... Наука сказала об этом свое последнее слово». Докажите же, что вы правы, – сказала девушка довольно смело.

– Тьфу! Тьфу! Все вы буквоеды! – вскричал Дубинин, и как мы в эту пору приблизились к вокзалу на станции «Скуратово», бросил свою книгу на диван и чуть не опрометью бросился из вагона и пошел в вокзал.

– Братец! – сказала девушка П. – Неужели Дубинин в самом деле студент университета? Мне кажется, это беглец из сумасшедшего дома. Неужели и ты в академии наберешься таких же глупостей, как и он в университете? Ах, в таком случае, пожалуйста, не ходи в академию. Ни я, ни все наши родные не захотим тебя видеть выводком из обезьяны.

– Не бойся, – ответил П. – Я им никогда не буду.

Прошло с четверть часа, и Дубинин вернулся в вагон со свирепым видом, красно-багровым лицом, взъерошенными волосами и куском колбасы в руках. По всему видно было, что он был не в духе. Дав время ему успокоиться, я снова обратился к нему вопросом о доказательствах, что душа есть функция мозга.

– Господин Дубинин! – сказал я. – вы говорите, что душа есть функция головного мозга.

– Да, наука это дознала опытом, доказала это несомненно.

– Я это уже слышал. Теперь позвольте вас спросить вот о чем: от чего и как именно происходит у нас мысль как проявление разумности нашей души, если самая душа, по мнению ваших ученых, есть только функция головного мозга?

– Молешотт говорит, что «мысль происходит от движения, перестановки и выделения мозговой материи; она обусловливается переменою материи в тканях; но, пройдя сквозь мозг и кровь, она сама сожигается, превращаясь в простые соединения, из которых возобновляет свою жизнь распускающееся растение».

– У, какое здесь хитросплетение! – заметил П.

– Да, это не вашим головам понимать, – ответил Дубинин. – Это поймет один только физиолог.

– Оставим эти препирательства, – сказал я. – Ваши ученые всё основывают на опытах. Позвольте же спросить: ваш Молешотт видел своими очами, как во время нашего мышления мозговая материя в нашей голове двигается, переставляется и выделяется вследствие перемены материи в тканях тела и потом обращается в мысль как бы нечто материальное? Он видел и то, как сама эта мысль проходит сквозь мозг и кровь, сожигается и превращается в какие-то простые соединения, из которых возобновляет свою жизнь распускающееся растение? Т. е. он видел, как ваш фосфор головного мозга превращается в бесплотную мысль, а потом эта бесплотная, невещественная мысль проходит через мозг и кровь и вдруг превращается в горючий материал фосфор же, сгорает и превращается в какой-нибудь йодий, калий, натрий или кислород, водород, азот, из которых возобновляют свою жизнь распускающиеся растения?

– Ну, опять пошло в ход «видел»!

– Да. И это опять потому, что вы ведь толкуете о душе как о материи и хотите опираться на опыты. Скажите же, кто делал эти опыты и как?

– Но опытов произведено было бесчисленное множество; ими-то положительно доказано, что тело наше, а следовательно и мозг, постоянно изменяется: по наблюдению физиологов, ни одна частица в нашем живом организме не остается на месте долгое время, все они последовательно входят в состав тела и выходят из него, так что через несколько лет все они заменяются новыми.

– Прекрасно! Ваши ученые делали эти опыты над телом, над материей. Как же вы с ними переносите эти опыты на душу-то, не состоящую из материи? Если бы, по-вашему, душа была лишь функцией головного мозга, то и она должна бы была так же изменяться, как и тело. А тогда как же не изменилось бы в нас и наше самосознание? Как тогда осталось бы в нас наше сознание самих себя тем же Я, каким мы были за несколько лет прежде? Как тогда остался бы в нас неизменяемым закон нравственный? Как наши разум и совесть остались бы теми же судиями наших поступков, какими и прежде были? Как возможна бы была самая память, не механическая только, но разумная, сознательная и долговременная, если бы она была лишь простым, случайным действием постоянно изменяющейся и как бы текучей горючей материи? С изменением, а тем более с совершенным уничтожением материи естественно должны бы были исчезнуть и все напечатленные на ней образы; все прежнее невозвратно тогда исчезало бы вместе с исчезновением самой материи.

– Тут ничего нет мудреного. Исчезающие частицы нашего мозга все полученные ими впечатления передают тем новым частицам, которые заменяют их.

– Как же это возможно? Вот у нас сделан на пальце случайный надрез; больное место заживает, старые частицы тела здесь заменяются новыми: могут ли отживающие частицы передать сделанный на них надрез новым частицам? Или вот еще: с дерева спадает лист и заменяется новым, или у птицы выпадает перо и заменяется новым; может ли этот спадающий лист или выпавшее перо сообщить сделанный на них случайный надрез другому листу или перу?

– Но впечатления эти передаются точно так же, как от одного зеркала передаются другому видимые в них образы.

– Пожалуй бы и так, с первого взгляда на это, но: во-первых, в зеркале образы предметов отпечатлеваются в ту пору, как сами предметы находятся перед зеркалом; отымите от зеркала изображаемый в нем предмет, и образ его исчезнет; во-вторых, в зеркале предметы и отпечатлеваются и исчезают сразу: разбейте зеркало, и виденный в нем образ предмета сейчас же исчезнет; в-третьих, от зеркала к зеркалу передача образов может быть тогда только, когда перед одним зеркалом будет находиться самый предмет таким образом, что в другом может быть видим не он сам, а отражение его образа от первого зеркала: отымите этот предмет, тогда ни образа его в первом зеркале, ни отражения во втором не будет; или разбейте первое зеркало, и во втором пропадет отражение образа этого предмета.

– А на негативе в фотографии и в глазу убитого отражаются же образы?

– Да. Но как? Не так же ли, как в зеркале? Ведь и тут возможно отпечатление одного предмета в известном пространстве и в известный момент: поместите сюда еще другой, третий образ, и ни одного не будет видно. Итак, если предположить, что в мозгу нашем предметы нашего мышления отпечатлеваются, как в зеркале, или в глазу, или на негативе, – то как тогда было бы возможно долговременное и очень многостороннее знание и памятование многих предметов наших познаний? Тогда все должно было бы или слишком скоро вылетать из нашей памяти и исчезать навсегда, или же ваше зеркальное отпечатление мыслей, понятий и многоразличных предметов знания на нашем мозге, и притом каждой мысли в отдельности, совсем не вместилось бы в нашем мозгу: ведь есть люди, знающие десятки томов истории, словесности и многих других наук.

– Как именно эти впечатления сохраняются и передаются, наука пока еще не решила этого окончательно; но со временем решит.

– Опять не решила! Да что же она у вас решила-то, чтобы доказать, что душа есть функция головного мозга? Если она даже этого не решила, то тем более она не может решить того, как и отчего происходят наши мысли. Если бы душа наша была только функцией головного мозга, тогда ни обилие мыслей, ни многосторонняя память вовсе не были бы возможны; между тем, как мы знаем людей, которые в короткое время пишут объемистые тома сочинений или заучивают их: в первом случае весь ваш головной мозг должен бы был сгореть, истощиться, и человек вдруг отупел бы и лишился способности мыслить, а во втором он был бы так обременен отпечатками впечатлений, что не в состоянии бы был запомнить еще что-нибудь. А мы этого никогда не видим, напротив же усматриваем, что чем больше человек упражняется в мышлении и изощрении своей памяти, тем большее обилие мыслей является у него и тем скорее он все запоминает. Притом, обратите свое внимание на самое появление у нас мыслей. Откуда у нас иногда появляется такое обилие их, что не успеваем записывать их? Откуда у нас являются мысли о предметах самых возвышенных, и притом внезапно, когда мы прежде о них и не думали? Неужели их производит само собой движение вашего «мозга, все отправляющего», эта бездушная, не самопроизвольно движущаяся материя? Неужели все это есть только проявление функции головного мозга? Откуда у нас понятия о таких предметах, образы которых не могут входить в наш мозг чрез чувства внешние и которые, как бесформенные, не могут отпечатлеваться на нашем мозге, т. е. понятия о предметах духовных, отвлеченных, не подлежащих нашим чувствам?

Откуда в нас некоторое предчувствие будущего? Как в нас возможны мысли о собственном же нашем мышлении и оценка своих же собственных мыслей, намерений, чувствований, желаний и действий? Неужели все это творит, воплощает, производит мертвая сама в себе, бездумная материя – головной мозг? От материи может ли произойти что-нибудь не материальное? Нет! Подобное производит только подобное: материя производит только материю силами природы, а дух производит духовное, не материальное, силою данных ему способностей и законов духовных. Процессы питания тела, возрастания, пищеварения и других органических отправлений тела – вот это дело материи, приводимой в движение, и соединение ее частиц силами физической природы, вот это подлежит опытам вашей науки – физиологии. Но высшие проявления человеческого духа: разумность, свобода, мышление, самосознание, самоопределение, стремление к богоподобной святости, – отнюдь не подлежат опытам физиологии или анатомии, как бы нечто материальное. Они принадлежат к области разумного духа, самостоятельного, самодеятельного, или личной субстанции, которую мы называем душою.

– Итак, что же такое, по-вашему, душа?

– Душа есть дух богоподобный, или существо, совершенно отличное от тела, невещественное, свободное, разумное и бессмертное. Такое понятие о душе не выработано людьми при помощи галлюцинаций или видения теней, как думает ваш Тэйлор, а было сообщено человеку Самим же Творцом его и прошло чрез все времена и чрез все периоды истории человечества.

– Это каким же образом?

– Очень просто. Первый человек, Адам, был создан существом богоподобным, совершенным, но в то же время и свободным. Совершенство своего разума он выразил в названии животных свойственными им именами, а свободу своей воли в нарушении данной ему Богом заповеди. Грех растлил его существо и затмил в нем его совершеннейшие понятия о Боге, мире и человеке, но не уничтожил их совсем: Адам и после своего падения и изгнания из рая имел правильное понятие о Боге, как Творце мира, и своей душе, потому что Бог не оставил его Своею милостью и направлял его на путь истины. Без сомнения, Адам сообщил свое понятие о душе всем детям своим. Но вот в этой же первой семье человеческого рода совершается ужасное преступление: брат убивает брата по зависти и досаде. Впавший в отчаяние, мучимый своею совестью и преследуемый мыслью об убитом брате Каин, думая укрыться от лица Божия и гнева своих родителей, берет свою жену и бежит с нею далеко от местожительства родителей. От него происходит нечестивое племя, которое ни Бога не знает, ни о душе своей не думает и живет, подобно бессловесным, для своего только удовольствия. Зато под руководством самого же Адама, а потом Сифа и других патриархов распространяется другое на земле племя, которое и в Бога верует, и о душе своей печется. Развращается потом и это племя, но не всё: остается праведным Ной, который спасается от потопа и делается родоначальником всего человечества послепотопного. Развращаются люди и после потопа, но Господь воздвигает патриархов, которые сохраняют истинную веру в Бога и истинное понятие о душе до самых времен Моисея, а потом Господь дает людям закон чрез Моисея, и истинная вера в Бога и истинное понятие о душе начинают переходить из рода в род, из века в век уже не по преданию, а по учению закона письменного, и доходят до нашего времени, сохраняясь в Церкви Божией неизменно, несмотря на тысячи философских систем, старавшихся по-своему изложить все учение о Боге, мире и человеке. Все эти системы пали, а библейская истина стоит и никогда не падет.

– Нет! – вскричал Дубинин. – Если бы это говорил какой-нибудь Сеченов или Дарвин, я бы им поверил, но раз это говорит поп, не верю ничему. Я нигилист, не верю ни в Бога, ни в дьявола, ни в свою душу. Ну, если есть Бог и чудеса, пусть я сейчас же провалюсь сквозь пол этого вагона, тогда, может быть, и поверю.

– Господин Дубинин! Не кощунствуйте, – сказал я, – Бог всегда силен поразить вас, но Он по Своему милосердию ничьей не хочет погибели, а ждет покаяния и обращения на путь истины.

Тут я рассказал Дубинину один случай, как у нас в городе Господь за подобное же кощунство наказал одного мещанского сына И..., который и доселе еще страждет под испытующею его десницею Вышнего, во всем цвете своих лет лишившись разума, дара слова и воли и, подобно бессловесному, лежа нагим в своей постели, как в логовище.

– Опять скажу то же, – вскричал Дубинин, – расскажи это Дарвин, я поверил бы; даже расскажи вот эта прекрасная соседка, я поверю; а попу никогда, никогда и никогда.

– Если хотите, – сказала девушка, – я расскажу вам то, что слышала или где-то читала, не помню. Один священник имел разговор с неверующим в загробную жизнь. После множества доказательств истины бессмертия души, которые все безусловно, впрочем и голословно, были отвергнуты неверующим, священник наконец обращается к нему с таким вопросом: ну, что если вы ошибаетесь, отвергая загробную жизнь? Что если она есть? Мы ничего не потеряем, если будем веровать в нее, а ее не будет. Но чем вознаградите вы свою потерю, если она будет, а вы в нее теперь не веруете?

Собеседник наш погрузился в невольное раздумье, которое вскоре прервано было свистком, возвестившим наше приближение к станции, где мы с ним и расстались.

На возвратном пути*

I

В половине июня я возвращался из Тулы домой с почтовым поездом, вышедшим из Тулы в двенадцатом часу ночи. Пользуясь свободным местом в отделении вагона для не курящих, я прилег и немного вздремнул. Вдруг слышу на станции «Лазареве» кто-то с шумом и хохотом проходит мимо меня и садится за спинкой того дивана, на котором я лежал. Любопытство подстрекнуло меня взглянуть, кто это вошел в наше отделение вагона так шумно, что всех почти заставил проснуться. Оказалось, что это был тот же самый студент университета Дубинин, с которым я столкнулся на пути в Тулу, и с ним еще довольно приличный молодой человек и какая-то девушка в синих очках, с остриженными волосами и в полумужском костюме.

Тульские епархиальные ведомости. 1877. № 19. С. 245–261; № 20. С. 289–308; №22. С. 391–410.

– Вообрази, – сказал вскоре Дубинин, обращаясь к девушке, – какая ныне задалась мне поездка: везде я наталкиваюсь на попов... Вот и тут позади нас какой-то поп лежит, завернувшись в свое веретье.

– Фи! – процедила девушка сквозь зубы. – Охота тебе говорить об этом. Ты испортил мне впечатление вечера, говоря о попе.

– А вы разве их боитесь? – спросил ее молодой человек.

– Ах, monsieur Александровский! Полноте вам дурить. Вы меня и удивляете и оскорбляете, а всего больше смешите, говоря так.

– Так в чем же дело?

– Я не боюсь их, а терпеть не могу. Меня всегда от одной встречи с ними претит, потому что они собою напоминают что-то такое, чего давно бы не должно быть на лице земли. А заговорят они, так просто ужас! Заткни уши да беги от них подальше. Они в миллион раз хуже мужиков.

– Напрасно! А я так напротив нахожу большое удовольствие встречаться с ними да ставить их в тупик или подпускать им шпильки, когда зайдет речь о науке. Ведь они в науке полнейшие профаны, да и говорить-то вовсе не умеют, потому что только и знают, что ходят по крестинам и поминкам, а читать ничего и не думают.

– Ну, нет, – сказал Дубинин, – ныне и из них иные стали почитывать наших светил науки да вступать с нашим братом в споры. Я вот, ехавши сюда, завел с одним попом речь о том, что «душа есть функция головного мозга», да и спасовал: он довел меня до того, что я должен был замолчать.

– Николашка! – вскричала девушка. – Неужели это правда? После этого прямой ты осел, дубина. Если ты не мог устоять на том, что доказано наукою, как дважды два четыре, то чего же от тебя можно ожидать в споре о таких вопросах, которые только еще являются на свет в виде научной истины, а еще не доказаны положительно?

– Оно, видишь ли, Кропоткина, в чем дело: я должен был замолчать не столько потому, что поп меня допек, сколько потому, что с ним ехала одна прехорошенькая и очень умненькая девушка, которая задала мне, в конце концов, такой вопрос, что нельзя было не задуматься.

– А! – вскричала Кропоткина, точно ужаленная змеей, вскакивая со своего места. – Ты растаял пред смазливою девчонкой! Прямая ты дубина. С этой минуты я тебя презираю, как осла. На тебя надежды нельзя полагать никакой: тебя нужно исключить из числа своих друзей.

Наступило минутное молчание.

– А вы, Александровский, не из таких, как Дубинин? – спросила Кропоткина.

– Надеюсь, что за себя всегда постою.

– Я вас принимаю в число своих друзей. Смотрите же, перед попами не смейте никогда пасовать, а тем более перед смазливыми девчонками. Мы на то и на свет произведены, чтобы вести борьбу за свое существование.

– О, что до этого, надеюсь себя не посрамить! Я очень люблю издеваться над попами и всегда имею с собою в запасе записную книжку, где у меня сделаны выдержки из сочинений разных светил науки. Вот недавно я прочел в «Русском вестнике» 73 года статью Буслаева «Догадки и мечтания о первобытном человечестве». Статья эта, в сущности, направлена против теории Каспари, но написана так глупо, что не поймешь хорошо, порицает ли ее Буслаев или защищает... Вернее, кажется, то, что он старался в ней угодить и нашим и вашим. Но для меня там важны выдержки из Каспари, которыми я и воспользовался: я их целиком вписал в свою книжку. Это я приготовил гостинец своему патросу, или, говоря попросту, своему падру. Он у меня ужасный фанатик и прежде страшно мучил меня своими домашними экзаменами, а теперь я смеюсь над его отсталостью и глупостью.

– А кто ваш падер?

– Стыдно даже сказать... Сельский поп самого старого закала.

– Фи! Какая гадость! Вам нужно от него отречься.

– Давно бы это сделал, да пока нельзя: нуждаюсь в деньгах. Как только окончу курс в университете, глаза мои больше не увидят его. Ведь вы не можете себе представить, что это за глупое ремесло – поповство. Вся цель жизни сосредоточена в опиваньи и объеданьи мужиков.

– Такого, батюшка, цинизма можно, кажется, ожидать от одних только питомцев ваших семинарий, – сказал мне сидевший против меня господин средних лет из помещиков Курской губернии. Почти то же сказали и другие.

– Может быть, – ответил я, – этого в наше время можно ожидать и от других. Но, во всяком случае, такой цинизм, как господина Александровского, стыд и позор для наших учебных заведений, если от них сколько-нибудь зависело не воспитать его не только в страхе Божьем, но даже в простых правилах благодарности к благодетелям, вежливости и приличия.

– А вас это удивляет? – насмешливо спросил меня Александровский.

– Это, – ответил я, – не только удивляет меня, но и поражает ужасом. Вы сын священника и вдруг дошли до такого цинизма, чтобы издеваться над своим отцом священником и публично хвалиться этим, как бы подвигом, если только вы это сделали не для того, чтобы показать себя пред госпожою Кропоткиной именно таким современным учеником, какие ей нравятся.

– Тут ничего нет удивительного, если поповство действительно есть самое постыдное ремесло, рассчитанное на глупость и невежество нашего народа, и если отец мой действительно глуп, как пробка.

– Если бы даже и так было в действительности, и тогда вы как сколько-нибудь благовоспитанный человек должны бы были удержать свой язык ради того, что ваш отец священник есть вам родитель, воспитатель и попечитель, быть может, положивший на вас все свои силы. Но вы этого ничем мне не можете доказать. Ведь ваш поступок подобен поступку Хама. И вам не стыдно публично показывать себя Хамом современного человечества? Знаете ли вы историю Хама?

– Слыхал. Но все это ерунда. Каждый говорит, что мыслит.

– Конечно, хоть и не всегда; зато каждый и отвечает за каждое свое слово еще в этой же жизни, а в будущей тем больше будет отвечать. Ведь и Хам, подобно вам, и говорил, что мыслил, и делал, что хотел, и однако же вы знаете, что его слова и поступки были достойны проклятия, перешедшего даже на самое отдаленное его потомство.

– Это старинная сказка. Мой отец ничего для меня не сделал, и я ничем ему не обязан, кроме денежных счетов.

– Как ничем не обязаны? Вы обязаны ему жизнью, воспитанием и попечением о вас.

– Это вовсе с его стороны не заслуга. Это самое обыкновенное дело... Воспитать меня и заботиться обо мне он обязан, потому что он произвел меня на свет. И каждый сапожник сделал бы то же для своего сына.

– Каждое животное делает то же самое, – ввернула Кропоткина очень нахально.

– Положим, – сказал я, не обращая внимания на выходку Кропоткиной, – ваш отец только исполнил свой долг. Но позвольте вас спросить, не в его ли воле состояло воспитать вас, как сына сапожника, не давши вам научного образования, или отдать вас в пастухи при первом же проявлении в вас непочтения к нему? А он этого не сделал: и в этом его заслуга. Он вел и ведет вас к окончанию курса в высшем учебном заведении, быть может, всем жертвуя для вас, но не на радость себе.

– Это ничего не значит.

– Для вас, может быть, и ничего не значит, как для человека, явно неблаговоспитанного в настоящем значении этого слова; но на взгляд каждого благовоспитанного человека это много значит.

– Благовоспитанность и неблаговоспитанность понятия условные, каждый волен их понимать по-своему.

– Конечно, но дело в том, что воля-то наша в понимании вещей должна сообразоваться со здравым человеческим смыслом, а здравый человеческий смысл говорит за обязанность детей почитать своих родителей... Более же всего воля наша должна подчиняться требованиям воли Божественной, а вы, конечно, знаете, что от вас требует Бог в пятой заповеди.

– Это все давно известная всем песня... Старинная сказка... Басня.

– Гм, – сказал я в недоумении при виде такого отношения Александровского к закону Божию. – Может быть, вы, начитавшись статьи Буслаева и сделав выписки из Каспари, прямо причисляете себя к выродкам из звериного стада и потому не хотите знать ни здравого человеческого смысла, ни требований воли Божественной?

– Конечно, это так: человек не сотворен, а выродился из стада зверей.

– Прекрасно. Позвольте же узнать, из стада каких зверей вы выродились?

– Ну, уж я этого не знаю; из стада ли ослов или из стада свиней.

– Отлично. И то и другое хорошо, но последнее вернее, потому что и вол познает стяжавшаго его и осел ясли господина своего (Ис.1:3).

– Какой варварский язык! – вскрикнула Кропоткина, прерывая меня.

– А вы, – продолжал я, не обращая внимания на восклицание Кропоткиной, – не познали родившего и воспитавшего вас, а чрез то, без сомнения, не познали и Создавшего вас Бога, заповеди Которого называете баснями и старыми песнями. Так поступать свойственно только считающим себя выродком из породы свиней, топчущих бисер под своими ногами и разрывающих бросившего его пред ними, с чем и имею честь поздравить вас.

Последовал почти общий смех; даже и Дубинин усмехнулся, вероятно, радуясь тому, что его соперник сам попался в силок, а Кропоткина не нашлась, как выручить его из беды.

– Александровский! – сказала Кропоткина после минутного молчания. – Неужели и ты, как и Дубинин, не можешь постоять за себя и доказать попу, что ты действительно ничем не обязан своему отцу? Это срам!..

– Госпожа Кропоткина! – сказал я. – Вы девушка и, во всяком случае, должны иметь менее грубые чувства, чем господин Александровский. Неужели вы находите цинизм вашего нового друга заслуживающим хоть малейшего извинения или оправдания? Вы когда-нибудь выйдете замуж и будете иметь своих детей: приятно ли будет вам иметь у себя такого же сына?

– Я замуж никогда не выйду: ныне время браков прошло, настало время свободного сожития по влечению друг к другу, а детей я буду бросать.

– Прекрасно! Это, вероятно, вам делает большую честь. Но ведь дело в том, что последнего и животные не делают.

– Животные не делают, а мы, нигилистки, делаем.

– Этому можно поверить, потому что от выродков из стада зверей этого вполне можно ожидать. Но позвольте же вас просить сделать нам такую честь, чтобы доказать нам, что человек есть действительный выродок из стада зверей, так как мы все-таки не можем вас не считать за человека, отличающегося от животных тем, что у него есть душа как дух разумно-нравственный и свободный, а не как та жизненная сила, которая оживляет животных.

– Этого нечего доказывать: наука это давно доказала.

– Я это уже имел удовольствие слышать от господина Дубинина, встретившись с ним на пути в Тулу, и он не сумел мне доказать того, что наука это действительно доказала самым положительным образом, утверждая, что душа есть функции головного мозга. Вы господина Дубинина назвали за это ослом и дубиною; позвольте же теперь вас просить доказать мне верность теорий каспари и дарвина, которым вы безусловно верите, считая себя выродками из стада зверей и собираясь бросать своих детей, чего даже и звери не делают.

– Дарвин несомненно доказал в последнем своем сочинении, что человек произошел от четвероногого зверя, а Каспари доказал, что люди первоначально были стадом диких зверей, и я им верю.

– Но для меня это не убедительно. Вы им верите, а я не верю, потому что не только безусловно во всем верю слову Божию, но и здравый человеческий смысл имею и по этому смыслу нахожу теории Дарвина и Каспари одними только мечтаниями и догадками, не оправдываемыми ни действительною историей человечества, ни здравым человеческим смыслом, ни теми науками, которые могут нечто истинное сказать о первобытном человечестве, или, лучше сказать, о доисторических временах человечества, какова, например, лингвистика. И если уж нужно было Дарвину и Каспари строить теории о происхождении и первобытном состоянии человека, основываясь на догадках и мечтаниях, то всего бы лучше было им сочинить историю происхождения человека не от обезьяны или от четвероногого зверя, породившего двойни – человека и обезьяну – и исчезнувшего с лица земли, так что и представителя его рода не осталось, а от лягушки, которая и в воде плавает и ныряет очень сходно с тем, как это делает и человек, и лапы имеет похожие несколько на человеческие руки, и на земле живет, и для опытов нашими физиологами употребляется, и надуваться может так же, как иногда надувается какой-нибудь ученый, анатомировавший лягушку, доказать, что «у человека нет души как духа бессмертного, а есть только мозг с его рефлексами и функциями, который отправляет все то, что мы приписываем душе». В таком случае вся теория вышла бы коротка и ясна в следующей форме дарвиновского развития и дарвиновской борьбы за свое существование: «Лягушка, раз случайно вынырнув из воды на берег, увидела быка, который хотел раздавить ее своим копытом; желая постоять за себя, она вступила с ним в борьбу за свое существование, но, так как была мала ростом, то и стала надуваться, и надувалась до тех пор, пока не лопнула и из нее не выскочил человек, который сейчас же и поймал вола за рога да и сделал его и весь его род ручным домашним животным». Этот новопоявившийся человек сначала выкрикнул по-лягушачьи «уа! уа!», как и доселе выкрикивают новорожденные младенцы (заметьте, что это тоже доказывает верность новой теории о происхождении человека от лягушки, как и у Дарвина с Каспари всякий случайный признак сходства всегда служит для них доказательством их теории!), а потом как схватил вола за рога и подчинил его себе, случайно выкрикнув вместо «уа!» целое слово «ура!», а потом выучился выкрикивать своему волу «дурак! дурак» и таким образом случайно приобрел способность говорить.

– Браво! – сказал курский помещик. – Остается только сказать, как у этого человека выработались понятия о жизни государственной и религии, – вот и новая теория во вкусе Дарвина и Каспари будет готова.

– Не трудно и это сделать, – сказал я. – Стоит только прибавить, что, подобно самой первой лягушке, и другие лягушки, увидев, как та выпрыгнула на землю, раздулась с вола и произвела на свет человека, сами сделали то же самое. Так явилось целое общество людей, над которыми первый человек, как более опытный и более хитрый, скоро приобрел такую власть, что сделался их предводителем в борьбе со зверями за свое существование, заставил их подчиняться ему во всем, как царю, и чтить его выше всего; когда же этот человек стал умирать, то сначала кричал от боли «ох! ох!», а потом один раз крикнул «бог» и испустил свой дух. Люди, видевшие его смерть, долго не могли догадаться, что он умер, думали, что он только спит, по-прежнему приходили к нему и кланялись ему, и так как не знали, что такое с ним случилось, то и стали, кланяясь ему, повторять «бог», думая, что он услышит их и проснется: так мало-помалу они научились боготворить его.

– Ах ты негодный попишко! – вскрикнула Кропоткина. – Чтобы насмеяться над наукою, ты осмелился сочинить такую ерунду!?

– Да, я сочинил опыт новой теории, но не для того, чтобы посмеяться над наукою, а для того, чтобы показать вам, что такую теорию, как Дарвина или Каспари, всякому не трудно сочинить, и чтобы показать вам, что и ваши пресловутые теории Дарвина и Каспари не более этой утверждаются на некоторой тени правдоподобия.

– Нет, ты врешь! Теории Дарвина и Каспари – непреложная истина.

– Точь-в-точь такой же вымысел, как и мною сейчас сочиненная теория. А если это не так, то позвольте вас просить изложить пред нами ваши излюбленные теории Дарвина и Каспари, выдаваемые вами за истину.

– Я этого не могу сделать, а вот Дубинин или Александровский сейчас же сделают это и посрамят тебя.

– А-а, сударыня. А вы-то, верно, не изволите знать своих теорий настолько, чтобы изложить их перед нами? А еще Дубинина называли ослом и дубиною. Видно, и сами от него далеко не ушли.

– Ну, Дубинин! – сказала Кропоткина. – Не посрами себя и меня.

– Я не чувствую себя способным сейчас говорить, – ответил Дубинин. – Пусть лучше говорит Александровский, а я после скажу что-нибудь.

– Конечно, – сказал я, – лучше всего господину Александровскому прочесть нам свои выдержки из Каспари: это и легче, и вернее для нас и нашей цели. Я мог бы и сам передать вам эту теорию, но вы могли бы меня заподозрить в искажении ее; поэтому лучше всего прочесть подлинные слова Каспари.

– Конечно, – подтвердил Александровский и достал из кармана свою записную книжку, о которой он прежде говорил Кропоткиной.

– Ну, – сказала Кропоткина, – читай да повнимательнее.

– Прежде всего, – сказал я Александровскому, – извольте нам сказать название того замечательного сочинения Каспари, сущность содержания коего вы хотите передать нам как научную истину.

– Сочинение это называется так: «Первобытная история человечества с точки зрения естественного развития самой ранней его духовной жизни».

– Прекрасно, – сказал курский помещик. – Судя по такому заглавию сочинения, мы будем иметь удовольствие слышать от вас изложение первобытной истории человечества.

– Да, – сказал я в свою очередь. – Только дело в том, что всякая история должна быть точным изображением действительной жизни человечества и для того должна непременно основываться на исторических данных, а отнюдь не на фантазии автора. Посмотрим же, насколько история Каспари подходит под это условие.

– Уж, без всякого сомнения, «история» Каспари не то, что ваши сказки о первобытном человечестве, – сказала Кропоткина, – она есть последнее слово науки. Ну, Александровский, читай же! – крикнула она, строго взглянув на своего нового друга.

Александровский подошел ближе к фонарю, поправил свои очки и начал читать: «Из собственной выгоды, ради защиты от врагов и для добывания пищи животные собираются в целые общины, как муравьи и пчелы, в стада и стаи, как звери и птицы, и совокупными силами противостоят гибели в борьбе за бытие. Человеческая природа, в которой соединяется общительность обезьяны с жестокостью хищного зверя, следует тому же закону. В такой же борьбе за существование образовалось людское племя, которое страшным физическим средствам своих врагов должно было противопоставить ловкость, хитрость и уменье, послужившие зерном для дальнейшего развития этой породы. Зародыши общественной и как бы государственной жизни, к которой инстинктивно стремятся животные в своих стадах и стаях, открываются в замечательном развитии подробностей еще на низшей ступени животной жизни, в так называемом плавучем государстве гидромедузы, где рабочий, воинский, владетельный или владеющий и другие классы и сословия гармонически слагаются в одно целое, в причудливой форме простой гирлянды из цветов, бутонов и листьев»24.

– Это, господа, так сказать, предисловие к истории, – пояснил Александровский.

– Прекрасно, – сказал я, – но уже и из этого предисловия видно, что автор хочет нам предложить не действительную историю, а попытку объяснить проявления исторической жизни в стаде диких зверей или полузверей, происшедших от первого человека, порожденного дарвиновским четвероногим зверем. Ведь это, как хотите, пахнет не действительностью, а фантазией автора. Скажите, кто открыл вашему Каспари, что человеческая природа следовала в своем развитии тому же закону, какому следуют животные? Разве может духовная природа человека следовать тому же закону, которому следует природа животных, не одаренных душою? Дух человеческий всегда имел, имеет и будет иметь свои собственные законы, ему только одному свойственные, и потому история человечества есть история проявления законов человеческого духа в жизни, а не история животной жизни, подчиненной физиологическим законам питания, пищеварения, возрастания, размножения, увядания и т. п. или инстинкту самосохранения. Она есть изложение событий, пережитых и совершенных человечеством, а не вымышленных фантазией автора.

– Но «история» Каспари вся основана на самых последних выводах «народной психологии с точки зрения позитивной философии», она «пролегает новые пути для познания как духа человеческого вообще, так и исторического развития его проявлений в религии, поэзии, искусстве, нравах и обычаях».

– Посмотрим, так ли это. Продолжайте свое чтение.

– «В борьбе за существование против свирепства диких зверей люди очень рано должны были образовать между собою самый тесный семейный союз, послуживший зерном для первоначальной государственной формы, в которую немедленно должен был сложиться этот союз ради общей пользы как для своего прокормления и вообще благосостояния, так и для охранения от врагов и напастей. С одной стороны, беззащитность человеческого детства, значительно более продолжительного, нежели детство прочих животных, должна была развить в человеке чувство зависимости и влечения к ближнему, а с другой, борьба за существование естественно послужила к развитию мужества, отваги и стойкости, к качествам, которыми должны были некоторые избранные выступить из среды своей братии. Так образовалась в некотором смысле аристократия мускульной силы, что в свою очередь должно было повести к соперничеству между силачами, и междоусобие должно было довершиться победой одной богатырской личности над всеми другими. Вожаки – это уже в самой природе животных инстинктов, и как мирные стада овец послушно идут за передовым бараном, так и толпа людей скрепляет свой союз новыми узами в безусловной покорности вождю, соединившей в себе рабское подданство с чествованием выше всякой меры, доходившим до обожания своего вождя».

– Отлично, – вскричал Дубинин. – Это так правдоподобно; так ясно, что лучшего и желать нельзя, чтобы доказать возможность зарождения в зверином стаде начал семейной и государственной жизни.

– Действительно, – сказал я, – только дело в том, что прежде всего нужно бы было доказать историческими данными, что человек был когда-то действительно зверем и этим именно путем выбивался из звериного стада на свет Божий как разумно-нравственное и свободное существо; а автор этого-то именно и не сделал, да и не мог сделать, потому что говорит не о действительной исторической жизни человечества, а об измышленной его фантазией. Притом, позвольте вас спросить: если человек в своем развитии следовал общему с животными закону развития, то почему же животные-то, явившиеся на свет гораздо раньше человека и послужившие для него образцом союза семейного и государственного, не только потом в течение многих тысячелетий не образовали из себя действительного союза семейного и государственного с рабским подданством своим вожакам стад и чествованием выше всякой меры, доходившим до обожания своих вожаков, но даже и тени этих союзов не имеют? Если закон развития один и тот же, то и следствие должно бы быть одно и то же. Между тем, мы видим, что человек-то действительно идет вперед в своем развитии, а животные не только не идут, но даже и неспособны идти. Наконец, все то, что Каспари приписывает звериному стаду людей, как-то: образование тесного семейного союза, развитие чувства зависимости от родителей и вождей и любви к ближнему, покорности вождю с чествованием его выше всякой меры, даже до обожания, и образование союза государственного, – само собою уже предполагает то, что люди в это время не были стадом зверей, а были именно людьми, как и мы с вами, потому что для образования семейного и государственного союзов нужно было обладать разумностью и нравственностью, а их-то именно и нет ни у одного зверя, а следовательно, не могло бы быть и у человека, если бы он в ту пору был вашим дарвинским выродком четвероногого зверя и членом измышленного вашим Каспари звериного стада людей. Стало быть, высказанная Каспари теория не только не доказывает возможности зарождения в зверином стаде начал семейной и государственной жизни, но и, напротив, опровергает ее самым положительным образом.

– Гм! Уж я и не знаю, чем же еще можно доказать.

– Врешь, – вскричала Кропоткина, обращаясь ко мне. – Теория Каспари верна, как дважды два четыре. Дикари и доселе не что иное, как стадо зверей с вожаком, почитаемым ими за божество.

– Неправда, сударыня, – ответил я, – дикари действительно не развиты так, как мы с вами, но все же они не стадо зверей: их неразвитость зависит от того, что они не получают воспитания такого, как мы; но возьмите вы к себе младенца дикаря и воспитайте его, тогда и увидите, что он такой же человек, как и вы. Зато возьмите вы маленького своего сородича – обезьянку, вскормите его своею грудью и держите вместе с вашими детьми, как бы их брата или сестру, и увидите, что обезьяна останется такою же обезьяною, как и весь ее род. У дикаря есть разумность, нравственность и свобода, не говоря уже о даре слова, а у обезьяны их нет, и вы их ничем не привьете к ней. Ведь вот многие из ваших барынь уж как, кажется, не ухаживают за собачками: иная барынька своего ребенка тотчас же по рождении бросит на руки кормилицы и никогда не видит его, с собачкою же занимается так, что и кормит ее из своих рук, и целует, и учит разным правилам собачьего приличия, а все в десятки поколений не сделает из нее существа разумно-нравственного и свободного: собачка все остается собачкою, не имеющей ни разумности, ни нравственности, ни свободы, ни личности, как и весь собачий род.

– Кропоткина! – сказал Дубинин. – Довольно об этом. Разве ты не видишь, что пред тобою стоит самый ужасный фанатик и буквоед, которого ничем не сломишь? Лучше послушаем дальше.

– И то правда, – сказал Александровский и, кашлянув, принялся за чтение.

– «Само собою понятно, – начал он читать, – что люди, соединяясь в одну семью, не могли обойтись без способа выражения своих мыслей и чувствований. Но первобытному человеку не было дела ни до неба со светилами, ни до грозы с бурею, ни до дневного света и ночной темноты, поскольку все это не касалось его животной жизни. Животный инстинкт – вот точка отправления всей его деятельности! С этой только стороны природа могла производить толчки на его нервы. Поэтому в языке первобытного человека не было выражения его воззрений на природу, не было и звукоподражательных слов, соответствующих грому, ветру и другим явлениям природы. Первобытный человек выражался или жестами и междометиями или, будучи окружен зверями и в их сожительстве, подражая им, кричал по-звериному. Начальные звуки человеческой речи были не слова, означающие тот или другой предмет, то или другое действие, а вскрикиванья, которыми он сопровождал свои ощущения и движения. Однако по особенностям своего организма человек рано должен был превзойти прочих животных в зверообразных начатках своего языка. Недостаток в пророжденных орудиях для борьбы с дикими зверями должен был вывести человека очень рано из четвероногого состояния и развить в нем цепкость, ловкость и силу рук для подъема тяжестей в борьбе за существование. Выпрямившись таким образом, он облегчил себе более свободное и тонкое дыхание и получил способность к членораздельным звукам человеческой речи, дополняемым жестикуляцией рук, освободившихся наконец от своего первоначального назначения передних ног. Все же сначала люди пробавлялись только междометиями да звериным криком, пока под главенством своего вождя не стали послушно усваивать себе именно его собственные вскрикиванья и, примечая, к чему он их относит, и сами стали выражать ими то же самое. Таким образом, известные звуки были просто соединены с теми предметами и действиями, которые по привычке стали означать ими. Безусловный авторитет вождя и главы первоначального людского племени наложил авторитетную силу и на единство людского говора в общем признании и принятии его всеми и каждым. В отношении государственном язык послужил новою связью для тесного союза первобытной общины; с точки же зрения духовного развития он воспитал и укрепил память, приучил называть теми же звуками те же предметы и проложил путь к общим понятиям. Впрочем, так как животная жизнь первобытного человека ограничивалась самым тесным кругом потребностей семейного и общественного быта, то и запас первоначальных слов не мог быть многочислен».

– Каково объяснено происхождение языка! – вскричал Александровский, видимо очень довольный своим чтением.

– Лихо, брат, лихо! – вскричал Дубинин.

– Действительно лихо, – сказал я, – такое объяснение как раз подтверждает теорию происхождения человека от лягушки и начал речи этого человека, кричавшего сначала по-лягушачьи «уа! уа!», а потом выкрикнувшего «ура!» и наконец «дурак! дурак». Однако же, позвольте вас спросить, почему это ваш Каспари знает, что язык первобытного человека был именно таков, каким ему вздумалось представить его, и так именно произошел, как он утверждает? Разве дошли до нас исторические о том свидетельства первобытной древности, или ему известен самый первобытный, звероподражательный язык первой семьи человеческого рода? На чем он основывает свою теорию первоначального языка? Не на вымысле ли своей собственной фантазии? Разве обезьяна не вскрикивает по-своему? Разве она не приобрела себе цепкость, ловкость и силу рук для подъема тяжестей в борьбе за существование, не выпрямилась и не освободила своего дыхания еще прежде появления человека и не имеет у себя вожаков? Отчего же она доселе не научилась говорить, и даже сам ваш Дарвин с Каспари не могут ее научить говорить? Ведь для того, чтобы придать вид правдоподобия такой нелепой теории происхождения языка, как теория Каспари, нужно бы прежде всего сделать опыты с обезьяною, самим близким вам сородичем, и научить ее говорить, а тогда и сочинять бы такую теорию. Ведь даже смешно слышать такую теорию, которая ни на чем, кроме вымысла собственной фантазии автора, не основана и ничем не может быть подтверждена. Ведь вы все основываете на опытах и наблюдениях: отчего же вы тут не прибегаете к опытам и наблюдениям?

– Какие же тут могут быть сделаны наблюдения?

– А над развитием языка у дитяти. Посмотрите: когда дитя начинает говорить, разве вы ему вбиваете в голову каждое слово со всеми его изменениями по всем его грамматическим формам? Ведь на это потребовались бы годы и годы, а дитя выучивается совершенно правильно, сознательно и разумно говорить чуть не после самых первых затверженных им слов, так что в какой-нибудь месяц от начала произношения им слов он уже сам собою составляет целые осмысленные предложения в виде вопросов или ответов или простой передачи виденного или слышанного им, или желательного для него. А отсюда не следует ли, что в самом существе человека лежит способность к выражению своих мыслей и чувствований не в виде вскрикиваний по-звериному с жестикуляцией рук, а в форме правильного человеческого языка или что у него есть врожденная способность или дар слова, которого нет ни у одного животного.

– А у попугая?

– Эка хватили! Разве у попугая есть дар слова? У него есть только способность произносить по подражанию некоторые членораздельные звуки человеческого голоса и отдельные слова, а отнюдь не дар слова, как способ выражения своих мыслей и чувствований.

– Гм! Это еще вопрос не решенный. Посмотрим дальше.

– «Первоначальное племя, – начал снова Александровский, – жило на одной общей родине, откуда по размножении вследствие борьбы за существование слабейшие породы, будучи прогоняемы, должны были выселяться в новые страны, преимущественно на восток, причем в главном становище первобытного развития особенно упорна была борьба племен кавказских с африканскими, древнейшим же поприщем доисторических событий и центральным пунктом в истории психологического развития народов должны быть признаны Южная Азия и Восточная Африка. С отвагою физической силы человек рано соединил способность к рукоделию, которое столько же ему помогло в борьбе с врагами, усовершенствуя орудия для битвы и защиты, сколько вместе с даром слова служило к дальнейшему развитию, ранние следы которого открываются уже в раскопках каменного века, когда люди селились в пещерах и в свойных постройках. Могилы, относящиеся к эпохе мамонта, свидетельствуют, что люди этого века уже чтили своих покойников погребением, вероятно, в сидячем положении, кладя в могилу пищу для покойника, а также его оружие и украшения. Сверх того, они знали уже употребление огня».

– Слава Богу, – сказал я, – наконец-то ваш автор добрался до действительной жизни человечества, да и то еще бродит в ужасных потемках. Как все здесь перепутано, непоследовательно, неясно! Судите сами, можно ли отгадать, о каких именно временах человечества говорится здесь? – спросил я Александровского.

– Кажется, как день ясно, что говорится здесь о первоначальном племени: значит, о самых первых, о самых начальных временах человечества.

– Казалось бы, так; но смотрите, тут же говорится, что «в главном становище первобытного развития особенно упорна была борьба племен кавказских с африканскими». Можно ли, в самом деле, от истории как науки, а не пародии на науку ожидать такого незнания исторических периодов жизни человечества? Можно ли допустить, чтобы историк мог смешать первобытную семью человеческого рода или первобытные племена с племенами кавказскими и африканскими, когда одни от других отделены на самом деле не только огромным периодом времени, но и страшным физическим переворотом, известным под именем Всемирного потопа? А ваш Каспари это сделал, не сумев из звериного стада вывести людей на поприще истории хорошо уже известным истории путем действительной жизни человечества. Можно ли после этого его «историю» принимать за серьезное сочинение?

– Но Каспари совершенно прав, – сказала Кропоткина, – никакого Всемирного потопа никогда не бывало: это теперь положительно доказано наукою.

– Сударыня! – сказал я. – Прежде чем такую нелепость, какую вы сейчас сказали, выдавать за положительную научную истину, я посоветовал бы вам справиться с наукою. Что Всемирный потоп был, это теперь несомненно доказано наукою: и предание всех народов, и геология, и палеонтология согласно с Библией свидетельствуют о том, что потоп был. Если хотите увериться в этом, то потрудитесь справиться с наукою, когда это были упоминаемые вашим Каспари «каменный век» и «эпоха мамонта», до потопа или после потопа.

– А что из того, если потоп этот и был действительно? – возразил Александровский. – Существование человека в древнейших формациях ничем не доказано. Животные могли существовать до потопа, а человек выродился из самого совершеннейшего четвероного зверя вместе с обезьяною не до потопа, а после потопа, когда жизнь на земле снова начала развиваться.

– А тогда, – ответил я, – вот бы что было: на новое развитие всей флоры и фауны потребовались бы новые дарвиновские миллионы лет, так как тогда снова всё по его теории должно бы было начать свое развитие с первичной клеточки и посредством бесконечных метаморфоз доходить до такого совершенства, чтобы сначала явился ваш прародитель, дарвиновский «четвероногий зверь, покрытый волосами, снабженный хвостом и остроконечными ушами и живший на деревьях», а потом породил двойни – человека и обезьяну – и сам исчез с лица земли, так что и представителя его рода не осталось.

– Так что ж? Эти миллионы лет и прошли.