- О духовном воспитании ребенка

- Пример родителей

- О преподавании веры в приходской школе

- Мысли о религиозном воспитании детей

- О детской исповеди

- Дети и пост

«…Ребенок должен быть в состоянии, посмотрев на своих родителей, видеть, что то, что ему рассказывают, на самом деле живет в них. Они, может быть, несовершенны — это ребенок отлично понимает, но они стремятся жить по вере, и это составляет смысл и содержание их жизни; это дело другое. И чтобы он видел в них добротность, честность, те свойства, которые просто человечны, но которые уже на грани святости, если только их коснется искорка Божия…»

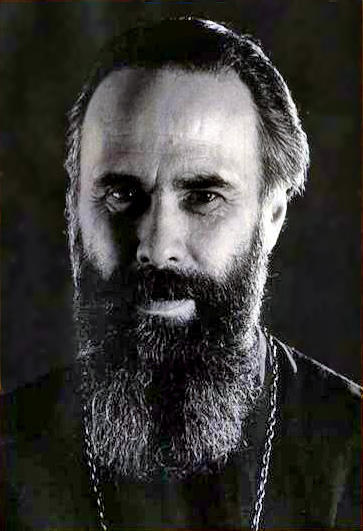

Митрополит Сурожский Антоний

О духовном воспитании ребенка

Первое, что я хотел бы сказать о воспитании детей: дети — не наше будущее, дети — наше настоящее. С момента, когда они крещены, я бы сказал даже — с момента их зачатия, они уже являются полными членами Церкви Христовой. И поэтому очень большая ошибка думать, что сейчас они малые зверята, а вот когда вырастут, тогда из них люди получатся. Я говорил многим матерям и отцам, что духовное возрастание ребенка начинается во чреве матери, что постольку, поскольку мать живет во Христе, поскольку она живет чистой и молитвенной жизнью, поскольку она принимает таинства — и ребенок в этом участвует, потому что в течение всех месяцев до своего рождения ребенок — одно с матерью, их нельзя никаким образом разделить. И дальше (хотя это не мой опыт, потому что по обстоятельствам жизни я не получал никакого религиозного воспитания) мне кажется, что и после рождения очень важно, что западет в душу этого ребенка — не через умственное восприятие, а через какое-то чутье, пока он еще даже ничего не понимает. Скажем, когда мать над ним читает молитвы, когда она поет церковные песни, когда она просто поет русские песни, от которых душа начинает каким-то образом формироваться, она уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка.

То, что я сказал о светских песнях, меня поразило лет сорок тому назад. Мы начали здесь русскую школу, и была одна девочка (теперь она помощник старосты в нашем приходе, у нее собственные дети и внуки), которая все как-то не находила себя полностью. По-русски она говорила, знала, что она русская, но, как она мне потом говорила, когда она попала к нам в эту детскую школу и ее начали учить русским песням, что-то с ней случилось. Словно проснулись и задрожали в душе такие струны, которые до того спали, были мертвы, и она вдруг ожила в такой мере и до такой глубины, которой раньше не знала. Так что мне кажется, что очень важно и русские песни петь, и церковные песни петь.

И поэтому опять-таки я скажу: как важно, чтобы дети пели церковные песни, чтобы когда они еще ничего не сознают, они слышали святые молитвенные слова. Причем сказанные из души в душу, не то что уставным образом протараторенные. Не просто над ребенком читать утренние или вечерние молитвы, а чтобы молитвы были сказаны так, что хотя ребенок их умом не воспринимает, но они куда-то в глубины его дошли. И это мне кажется очень важным делом.

Пример родителей

Дальше мне кажется, что ребенка надо воспитывать и примером, и собственным вдохновением. Если родители только говорят, как он должен себя вести, потому что он русский, как он должен себя вести, потому что он православный, как должен поступать или не поступать, потому что он христианин, для него и русскость и православие делаются просто своего рода тюрьмой: это то, что ему мешает жить. Ребенку надо говорить о том, как он может расцвести, если только станет похожим на тех людей, которые могут нам служить примером. У нас в житиях святых не так мало детей, о которых можно упомянуть, рассказать, какие они были. Причем не такие вещи рассказывать, которые ребенку невдомек или которые, ясно, никогда с ним не случатся. Что-де такой-то ребенок совершил чудо — это другому ребенку не убедительно, потому что он знает, что никаких чудес сам не совершит. А рассказать, какая у того была личность, какое мужество, какая красота, какая любовь, какая жертвенность — ну, все самые благородные и прекрасные свойства в человеке, — можно о них рассказать.

А кроме того, ребенок должен быть в состоянии, посмотрев на своих родителей, видеть, что то, что ему рассказывают, на самом деле живет в них. Они, может быть, несовершенны — это ребенок отлично понимает, но они стремятся жить по вере, и это составляет смысл и содержание их жизни; это дело другое. И чтобы он видел в них добротность, честность, те свойства, которые просто человечны, но которые уже на грани святости, если только их коснется искорка Божия.

Разумеется, в какой-то момент дети должны узнать о Христе, они должны узнать об апостолах, они должны узнать о ранней Церкви, о Церкви вообще, о богослужении и т. д. Но это надо делать так, чтобы это было для ребенка откровением и радостью, а не еще одним «уроком», который надлежит выучить. Поэтому передавать надо рассказ не в виде чего-то, что он должен заучить, а так же, как мы рассказываем тысячи вещей нашим детям или друзьям: рассказать то, что нас задело, что нас волнует, что так интересно, или прекрасно, или страшно. И ребенок может это воспринять, потому что если он почувствует, что мать, отец, бабушка, окружение так реагируют на то, о чем сами говорят, то он тоже будет реагировать, тоже войдет в это настроение. А как бы «разрабатывать» урок, чтобы он был и умен, и блестящ — лучше не стараться. У меня есть пример в памяти.

В Париже был замечательный священник и замечательный проповедник. Он и как человек был замечательный и проповеди для взрослых были убедительны и полны силы, но детьми он никогда не занимался. Как-то его пригласили в Русское студенческое движение, в воскресную школу, дать показательный урок. Посадили детей посередине комнаты, руководители и наставники сели вокруг, и этот священник провел урок. Когда урок был кончен, все взрослые были в совершенном восторге — так это было стройно, так логично, так крепко, так выпукло. Лев Александрович Зандер подошел к одному из детей, семилетке, и говорит: «Ну, как тебе понравился урок?» И мальчик ответил: «Замечательно было; жалко только, что батюшка не верит в то, что говорит». Это неправда; священник верил в каждое слово, которое произносил, но он произносил эти слова так, что они шли из его ума, и построение всей его беседы было такое, что она до сердца не дошла.

А иногда что-то очень примитивное — а до сердца доходит. Опять-таки, я помню священника, который меня очень поразил, но понял я его только десятилетия спустя. Я был тогда мальчиком лет 10–11 в детском лагере, и был у нас священник, который нам казался ветхим; ему было, вероятно, лет тридцать, у него были длинные волосы, длинная борода, и нам он казался дедом нашим. Но меня поразило в нем, озадачило (тогда я не понимал этого): он всех нас без исключения любил любовью, которая не менялась, с той только разницей, что когда мы были «хорошие», то его любовь делалась ликованием, когда мы были «плохие», его любовь делалась горем, но она никогда не уменьшалась. Тогда это я заметил, поразился, но в 10 лет я не умел это осмыслить. Потом я это осмыслил: так нас любит Бог. Его любовь не меняется, но когда мы недостойны самих себя, то для Него это горе, которое кончается, в предельном случае, распятием на Голгофе. Когда, наоборот, мы достойны себя и, значит, Его, то Его любовь делается ликованием.

Прошли годы, и я этого священника встретил на службе Выноса плащаницы. Я тогда был уже молодым человеком, мы собрались у плащаницы помолиться. Он вышел, стал на колени перед плащаницей и долго стоял так, и мы стояли. Потом он встал, повернулся к нам лицом, покрытым слезами, и сказал: «Сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать…» — и заплакал. И это было не сентиментально. Мы увидели, что смерть Христа для него настолько реальна, что он может плакать не над Христом, а над тем, что мы — причина Его смерти. И это путь, которым мы можем научить ребенка воспринимать то, чего словами мы не объясним.

Кроме того, надо, конечно, ребенка учить. Но опять тут есть два момента, как мне кажется. Первый момент тот, что семья должна его учить все время. То есть не все время ему твердить Божественные истины, а учить его примером, учить тем языком, который употребляется. Я вам могу пример дать об этом опять-таки.

Во время немецкой оккупации немцы вывозили из России детей, которых употребляли на работы. Один мой товарищ, такой Ваня, который потом стал в Америке епископом Сильвестром, был допущен к такой группе детей, потому что говорил по-немецки. Среди этих детей он встретил мальчика лет 10–11, который его поразил тем, что его мысли были как бы оформлены Евангелием и что он часто употреблял такие формы речи, которые не были цитатами из Евангелия, но настолько напоминали евангельскую мысль, что мой товарищ его отозвал в сторону и говорит: «Слушай, ты такой маленький — откуда ты так хорошо Евангелие знаешь?» Мальчик ответил: «Евангелие? А что это такое? — никогда не слышал». Ваня ему говорит: «Евангелие — это такая книга, где говорится о жизни и учении Иисуса Христа». — «А кто это такой?» И продолжая расспросы, Ваня обнаружил, что родители этого мальчика были верующие. Это было сталинское время, дать ему какое бы то ни было религиозное воспитание было слишком опасно; в школе его могли спросить, как других детей спрашивали: А ты знаешь, кто такой Бог? А ты знаешь то? знаешь сё? — и он выдал бы своих родителей. И родители взяли за правило никогда, во всяком случае, при нем не говорить ничего, что не было бы созвучно евангельской правде. И он Евангелие воспринял как норму жизни, не как «учение» каких-то людей о ком-то или о чем-то, а — «так люди думают», «так мои родители чувствуют». И когда владыка Сильвестр дал ему Евангелие, он начал читать: «Да, да, вот оно так и есть…»

Вот это самое истинное воспитание, какое можно дать ребенку. А когда ребенок видит, что родители живут на своем уровне одним образом, а когда снисходят на его уровень, начинают жить по-иному, он сразу понимает, что все это ложь, подлог, что все религиозное воспитание — только способ над ним получить власть. Ведь родителей он может не послушать, а если ему скажут: «А Бог тебя накажет», это будет более убедительно. Это один момент.

О преподавании веры в приходской школе

Другой момент — школа, скажем, приходская школа. Тут несколько вещей. Во-первых, я повторю, что сказал раньше: нельзя преподавать истины веры, как преподают историю или географию, их надо преподавать как жизнь. Поэтому когда, скажем, в Русской гимназии в Париже на экзамене спрашивали ребенка: «Расскажи про третье путешествие апостола Павла», я пожимал плечами и думал: какое дело апостол Павел и его третье путешествие имеют к спасению души этого ребенка? Я сам понятия об этом не имею, забыл давно, и мне никогда не было интересно. Павел мне интересен, а куда он ездил — лишь постольку, поскольку там что-то происходило. Поэтому преподавание, заучивание Священной истории как рассказа только разрушает. Кроме того, есть моменты Священной истории, где рассказ как бы не имеет никакого смысла. Возьмите, например, рассказ о Самсоне. Самсон дал своей возлюбленной остричь себя, и у него пропала вся сила. Как на это реагирует ребенок? Что это какое-то колдовство, что в его волосах была какая-то колдовская сила. А все дело в том, что длинные волосы носили те, кто был Богу посвящен. В тот момент, когда Самсон снял с себя волосы и выбросил, его посвящение Богу прошло, и Божественная сила от него отошла. И тут два способа рассказать о Самсоне. Один рассказ — нелепый, и никто в него не поверит, или поверит так же, как верит в народные сказки: «сказка и ничего другого»; или рассказ, полный смысла.

И еще я скажу, как я преподавал. Я знаю, что преподают разно, но я шесть лет преподавал группе детей здесь, и до этого преподавал во Франции группам. Я вел беседу так. Мы брали воскресное Евангелие, то есть тот текст, который будет читаться на следующий день (мы собирались по субботам), и я его рассказывал как можно более живо и выпукло, своим языком, держась Евангелия, ничего не прибавляя, ничего не убавляя, но не употребляя тех выражений или оборотов, которые для детей чужды, непонятны, а стараясь из рассказа сделать что-то живое, интересное для них. А потом я им ставил вопрос: а что вы об этом думаете? И в течение часа мы обменивались мнениями. Причем группа состояла из детей от шести до четырнадцати лет, и оказывалось, что немного туповатый 14−летний может чему-то научиться от шустрого шестилетнего, и был постоянный обмен. Причем они сначала старались понять, что тут сказано, как это может быть, почему; затем — как это применить или какие из этого заключения можно сделать для своей собственной жизни. А потом мы этот текст вычитывали на славянском языке или на русском языке, чтобы, когда они услышат его в храме, они все в нем узнали, чтобы каждое слово было, словно рука, которая коснулась струнки в их душе, чтобы от этого прикосновения у них запела душа.

Вот, я сказал «запела душа», и мне вспомнилось еще нечто. Мне было тогда 19 лет, и я в Париже на Трехсвятительском подворье на клиросе читал рядом с очень старым монахом, дьяконом, таким отцом Евфимием. Он был очень стар и очень разбит жизнью, и он читал и пел с такой невообразимой быстротой, что я даже глазами не мог уследить по книге. Когда служба кончилась, я ему сказал (знаете, в 19 лет иногда бываешь очень дерзким): «Отец Евфимий, вы сегодня у меня украли всю службу; а что хуже — вы, наверное, ее и у себя украли, потому что вы не могли ничего понимать из того, что вы читали». Он заплакал и сказал: «Ты меня прости! Но знаешь, меня пяти лет отдали в монастырь из деревни, потому что кормить было нечем. Я все эти святые слова сначала слышал, потом читал, потом пел, уже 80 лет с лишним, и теперь, когда я вижу слово, раньше, чем я даже его произнесу, словно какая-то рука касается в моей душе струны и вся моя душа поет перед Богом». Я подумал: какой позор! Я ползу глазами со слова на слово и никак не отзываюсь, или изредка что-то дрогнет в душе, а он глазами пробежал — и у него вся душа поет, как арфа… Это очень важно.

А кроме того, когда мы в школе занимались, я поднимал с детьми нравственные вопросы. То есть: что у вас случилось на этой неделе? — поссорились, или обманули кого-то, украли что-нибудь — все равно что. И мы начинали нравственный разбор этого поступка. Ты, Андрюша, вот что сделал (говорили они): ты не только играл мячиком во дворе, но ты нарочно пустил мячиком в окно. Почему? Что тебя побудило?.. Он что-то сказал, другой мальчик что-то добавил, и завязывалась беседа. Но что было в этом поучительного? Конечно, не то, что он разбил окно, а то, что по ходу беседы постоянно кто-нибудь говорил что-то, что можно было отнести к Священному Писанию. И я их останавливал: А! Ты это сказал; а до тебя это апостол Павел сказал. Вот посмотрим в книгу… Ты так сказал? — это в Евангелии сказано уже до тебя… И вот так постепенно, исходя из проступков или из каких-нибудь радостных событий жизни, мы вплетали в жизнь евангельские рассказы, апостольские слова, Христовы заповеди, Его пример и т. д. И вот мне кажется, что в этом заключается религиозное воспитание ребенка в школе.

Кроме того, это имеет и другое измерение. Если школа построена так, чтобы она была действительно товариществом между детьми, то есть детей между собой и детей со своими преподавателями, то это место, где они могут научиться измерению жизни, которого на улице не найдешь, то есть товариществу, лояльности, правдивости и т. д. И мы можем тогда, потому что создаем такую среду, постепенно, создать общество детей, которые, вырастая в подростков и взрослых людей, будут способны осознать (не потому что их дрессировали, а потому что они с детства тому научились и восприняли), что мир, в котором мы живем, должен стать иной.

И еще: когда они будут подростками, рано или поздно перед ними неминуемо встанут нравственные проблемы. Если они никогда не были в единодушной, единомысленной среде, причем единомысленной со Христом, единомысленной с Богом, то они пойдут за советом на улицу, к школьным товарищам и получат ответы, которые могут быть совершенно разрушительны. Если же в приходской школе создалось настоящее товарищество, причем товарищество, которое хочет строить жизнь (на каждом уровне можно строить жизнь, на каждом возрастном уровне это возможно), то они пойдут к своим, и свои им скажут: нет, так нельзя, ты будешь недостоин себя самого, ты будешь недостоин нашего товарищества, ты не будешь достоин имени русского человека, твоего звания православного… И это может человеку помочь стать на ноги, когда он уже начинает падать на колени. Вот почему мне кажется, что церковная школа в этом отношении может иметь громадное значение. Не потому что ты научишься конкретным фактам о жизни Христа, а потому, чтo она тебе дает. Та девушка, о которой я вам говорил раньше, которая ожила душой, когда начала петь русские песни, как-то при мне (я не должен был слышать, но слышал) сказала кому-то из взрослых: «Знаете, отец Антоний нас никогда ничему не учит, но он нас так вдохновил Евангелием, что мы сами из него начали учиться». А если не вдохновить, как только ты кончишь говорить, все как-то замирает в молчании.

Мысли о религиозном воспитании детей

Я совершенно уверен, что заниматься детьми может всякий человек, который их понимает и может им передать свою веру, – не только головные, умственные знания на религиозные темы, но горение собственного сердца и понимание путей Божиих. Мне кажется, что в идеале этим должны заниматься родители на дому или те люди при церкви, которые на это способны. Есть семьи, где дети хорошо образованы православно, но в среднем, родителям труднее научить своего ребенка, чем священнику, потому что священника ребенок слушает иначе. Правда, священнику обычно трудно этим заниматься: у него и богослужение, и требы, и различные другие обязанности.

У себя мы 38 лет тому назад создали приходскую школу, и она с тех пор растет. Два раза в месяц после литургии бывает урок; потом детей водят играть в соседний парк, чтобы они друг с другом ближе знакомились. Очень важно, чтобы они составили семью, которая в будущем будет приходской общиной. Летом мы устраиваем для них лагерь. Мы начали с небольшой группы, а в этом году (1987) у нас будет сто человек. По вашему масштабу это капля в море, но по нашему это много. Дети две недели живут вместе. Утром и вечером бывает молитва; бывают занятия по предметам веры в группах, занятия по рукоделию, спорт, походы. И это создает между детьми отношения, позволяющие им, когда они подрастут и дойдут до возраста, в котором подростки бунтуют против родителей, делиться своими впечатлениями или искать совета и помощи не в школе или на улице, а идти к своим товарищам по лагерю, по воскресной школе, то есть по Церкви, в конечном итоге, – и получать, конечно, совершенно иного рода ответы.

Раньше, чем вырасти в меру христианина, человек должен быть просто человеком. Если вы прочтете в 25 главе Евангелия от Матфея притчу о козлищах и овцах, там вопрос ясно ставится: были ли вы человечны, выросли ли вы в меру настоящего человека? Только тогда вы можете вырасти в меру приобщенности Богу… Поэтому надо учить ребенка правдивости, верности, мужеству, таким свойствам, которые из него делают подлинно человека; и, конечно, надо учить состраданию и любви.

Если же говорить о вере, то надо передавать детям Живого Бога, – не устав, не какие-то формальные знания, а тот огонь, который Христос принес на землю для того, чтобы вся земля или, во всяком случае, каждый верующий стал бы купиной неопалимой, горел, был бы светом, теплом, откровением для других людей. И для этого нам надо передавать именно Живого Бога – примером своей жизни. Мне духовный отец говорил: никто не может отойти от мира и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни… Вот это надо передавать: Живого Бога, живую веру, реальность Бога; все остальное приложится.

Я не восторгаюсь, когда детей учат методически, скажем, что жизнь Иисуса Христа протекала так-то и так-то. Детям нужна не осведомленность, а те вещи, которые могут дойти до них; нужен живой контакт, который может взволновать душу, вдохновить. Нужна не просто история как История. Пусть рассказы будут разрозненные, – в свое время они найдут свое место. Очень драгоценно то, что ребенок часто знает о Боге и о тайнах Божиих больше, чем его родители. И первое, чему родители должны научиться, это – не мешать ему знать, не превращать опытное знание в мозговой катехизис. Я сейчас не хочу порочить катехизис как таковой; но бывает, что ребенок знает – а его заставляют формулировать. И в тот момент, когда, вместо того чтобы он знал всем нутром, его заставили заучить какую-то фразу или какой-то образ, все начинает вымирать.

Как я уже сказал, мне кажется, что не очень-то помогает ребенку знать все факты из Евангелия как факты. Разумеется, если вы любите кого-нибудь, вам хочется знать, что с ним случилось; но сначала надо полюбить, а потом начинать собирать факты. Я вспоминаю преподавание Закона Божия в Русской гимназии в Париже: детям рассказывалась жизнь Господа Иисуса Христа, надо было заучить или тропарь, или отрывок из Евангелия; и все это «надо было» делать, за все это ставились отметки наравне с арифметикой или естествознанием. И это только губило живое восприятие, потому что – не все ли равно, в какой последовательности что случилось?

Но, с другой стороны, самые евангельские факты и рассказы о них так полны интереса и красоты, что если цель – не заучивание, а приобщение детей этому чуду, что-то может получиться. В Лондоне я шесть лет занимался с детьми от семи до пятнадцати лет. Их было слишком мало, чтобы создать возрастные группы; и очень трудно было им «преподавать». Поэтому мы садились вокруг длинного стола, брали евангельский отрывок и обсуждали его вместе. И порой оказывалось, что шустрый семилетний мальчик может быть гораздо более живым собеседником, чем четырнадцатилетний, – и сглаживались трудности. Это зависело от восприимчивости, от реакции, не только от ума, но от всей чуткости. Так мы проходили воскресные Евангелия, праздничные Евангелия. Сначала я им рассказывал Евангелие как можно более живо, красочно, употребляя там-сям фразу из текста, но не обязательно читая его весь, потому что очень часто евангельский текст слишком гладкий, внимание детей скользит по нему. Затем мы его обсуждали, и постепенно подходили к тому, чтобы прочесть текст так, как он в Евангелии стоит. По-моему, надо создавать живой интерес и живую любовь, желание знать, что дальше и почему.

В других случаях мы обсуждали нравственные проблемы. Скажем, я помню, мальчик Андрей разбил дома окно, и мы его попросили нам объяснить: почему он бьет окна у себя дома? Я не хочу сказать, что бить у соседа – более оправданно; но – почему это ему пришло в голову? И получилась большая, живая дискуссия между детьми о том, почему это может случиться. И постепенно в ходе дискуссии начали выплывать фразы из Священного Писания, описывающие или характеризующие те настроения, которые дети выражали. И эти дети мне как-то сказали: но это же поразительно! Все, что в нас есть: и добро, и зло – можно выразить словами Спасителя или апостолов. Значит, все там есть, – я весь в Евангелии, я весь в Посланиях… Вот это, я думаю, гораздо более полезно, чем заучивание.

Вот и все мое, очень скудное, знание о воспитании детей. Сам я не был верующим ребенком, до пятнадцати лет Бог для меня не существовал, и я не знаю, что делают с ребенком для того, чтобы его воспитать в вере. Поэтому я не берусь за маленьких детей; я берусь за детей, только когда могу с ними говорить, то есть лет с десяти, с девяти. Я только одно знаю: над ребенком надо молиться. Беременная женщина должна молиться, должна исповедаться, причащаться, потому что все, что с ней случается, случается с ребенком, которого она ожидает. Когда ребенок рожден, надо над ним и о нем молиться, даже если почему-либо не молишься вместе с ним. А чтобы молиться вместе, мне кажется, надо искать молитвы (допустимо их и сочинять), которые могут дойти до ребенка, – не вообще до ребенка, а именно до этого ребенка. Чем он живет, кто он такой, как, будучи собой, он может говорить с Богом – это знают только родители, потому что они знают, как их ребенок говорит с ними.

Другое: мы умудряемся превратить в неприятную обязанность то, что могло бы быть чистой радостью. Помню, я как-то, по дороге в церковь, зашел за Лосскими (мы жили в Париже на одной улице). Они собираются, одели троих детей, а четвертый стоит и ждет, но его не одевают. Он спросил: «А я что?» И отец ответил: «Ты себя так вел на этой неделе, что тебе в церкви нечего делать! В церковь ходить – это честь, это привилегия; если ты всю неделю вел себя не как христианин, а как бесенок, то сиди во тьме кромешной, сиди дома…»

А мы делаем наоборот; мы говорим: ну пойди, пойди, покайся, скажи батюшке…, или что-нибудь в этом роде. И в результате встреча с Богом все больше делается долгом, необходимостью, а то и просто очень неприятной карикатурой Страшного суда. Сначала внушают ребенку, как ему будет ужасно и страшно признаваться в грехах, а потом его насильно туда гонят; и это, я думаю, плохо.

О детской исповеди

Исповедуются у нас дети с семи лет, иногда немножко моложе или немножко старше, в зависимости от того, дошли ли они до возраста, когда могут иметь суждение о своих поступках. Иногда ребенок приходит и дает длинный список своих прегрешений; и вы знаете, что прегрешения-то записала мамаша, потому что ее эти разные проступки чем-нибудь коробят. А если спросишь ребенка: «А ты действительно чувствуешь, что это очень плохо?» – он часто смотрит, говорит: «Нет…» – «А почему же ты это исповедуешь?» – «Мама сказала…»

Вот этого, по-моему, не надо делать. Надо ждать момента, когда ребенок уже имеет какие-то нравственные представления. На первой исповеди я не ставлю вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, и как (я вам себя не даю в пример, я просто рассказываю, что я делаю). Я говорю примерно так: «Вот, ты теперь стал большим мальчиком (или: большой девочкой). Христос тебе всегда был верным другом; раньше ты это просто воспринимал как естественное и должное. Теперь ты дошел до такого возраста, когда ты можешь, в свою очередь, стать верным другом. Что ты знаешь о Христе, что тебя в Нем привлекает?..» Большей частью ребенок говорит о том или о сем, что ему нравится или что его трогает во Христе. Я отвечаю: «Значит, ты Его понимаешь в этом, ты любишь Его в этом и можешь быть Ему верным и лояльным, так же как ты можешь быть верным и лояльным своим товарищам в школе или своим родителям. Ты можешь, например, поставить себе правилом найти способ Его радовать. Как ты можешь Его порадовать? Есть вещи, которые ты говоришь или делаешь, от которых Ему может быть больно…» Иногда дети сами говорят что-нибудь, иногда нет. Ну, порой можешь подсказать: «Ты, например, лжешь? Ты в играх обманываешь?..»

Я никогда не говорю о послушании родителям на этой стадии, потому что этот способ родители часто употребляют, чтобы поработить ребенка, используя Бога в виде предельной силы, которая на него будет воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети не путали требования родителей и свои отношения с Богом. В зависимости от того, кто этот ребенок, можно ему предложить разные вопросы (о лжи, о том или другом) и сказать: «Вот хорошо; обрадуй Бога тем, что то, или се ты не будешь больше делать, или хоть будешь стараться не делать. А если сделаешь, тогда кайся, то есть остановись, скажи – Господи! Ты меня прости! Я Тебе оказался не добротным другом. Давай, помиримся!..» И приходи на исповедь, чтобы священник тебе мог сказать: «Да, раз ты каешься и жалеешь, я тебе от имени Бога могу сказать: Он тебе это прощает. Но подумай: как жалко, что такая красивая дружба была разбита…»

Дети и пост

Пост для детей надо проводить разумно, то есть так, чтобы он не был сплошной и безсмысленной мукой, а имел бы воспитательное качество. Мне кажется, для ребенка важнее начать пост с какого-то нравственного подвига. Надо ему предложить, дать ему возможность себя ограничить в том, где больше проявляется лакомство, жадность, а не в качестве той или иной пищи. Надо, чтобы он это делал, сколько может, в сознании, что этим он утверждает свою преданность Богу, побеждает в себе те или другие отрицательные наклонности, добивается власти над собой, самообладания, учится управлять собой. И надо постепенно увеличивать пост, по мере того, как ребенок может это сделать. Ясно, что нет необходимости есть мясо: вегетарианцы никогда его не едят, и при этом живут и процветают, так что неверно говорить, что ребенок не может поститься без мяса. Но, с другой стороны, надо учитывать, что ребенок может сделать по состоянию здоровья и по своей крепости.

Комментировать