- Святая юность

- Священномученик Григорий Лобанов

- Живый в помощи Вышняго

- Таежные дары

- Встреча

- Отец Григорий. Арест

- Матушка

- Вера спасла

- Шахта

- Гроза в бараке

- Барак смертников

- Малиновая поляна

- Отец Алексий

- Светильник благочестия

Когда мы обращаемся к жизнеописаниям подвижников благочестия, то очень часто встречаемся с описанием их взрослых поступков. Рассказ Елены Кибиревой об отце Григории Пономореве (1914-1997) отличаются тем, что отражает детские годы нашего благочестивого современника. Такие произведения будут особенно полезны для воспитания подрастающего поколения при изучении в воскресной школе и дома.

Святая юность

Февраль, как всегда в Шадринске, был не столько холодный, сколько ветреный и вьюжный. Небольшой, но известный своими традициями, этот зауральский городок в те времена входил в Челябинскую область.

Протоиерей Александр Пономарев, настоятель одного из шадринских храмов, и его супруга Надежда ждали прибавления в семействе. Старшие дети были уже довольно большими: Нине — четырнадцать лет, Марусе — одиннадцать, Алексею — шесть.

Матушка Надежда — словно цветок орхидеи, так же прекрасна и хрупка. Рождения ребенка ждали с некоторым беспокойством: выдержит ли матушка? Но родители уповали на волю Господа. Если Господь благословляет рождение младенца, значит, это Ему угодно. Не нам судить о промысле Божием. Надо только молиться, чтобы рождение было благополучным.

В канун праздника святителя Григория Богослова, когда отец Александр уже служил всенощную, матушка, по нездоровью оставшаяся дома, почувствовала приближение родов. Девочки Нина и Маруся побежали за акушеркой, и в ночь на праздник святителя Григория Богослова, 7 февраля 1914 года, родился мальчик. Маленький, но крепкий, он так энергично заявил о своем появлении на свет Божий громким криком, что все окружающие, возблагодарив Господа, поспешили сообщить батюшке, что молитвы его услышаны: матушка Надежда благополучно разрешилась, и у отца Александра теперь появился второй сын. Самочувствие обоих нашли вполне удовлетворительным. Новорожденного в день святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, было решено назвать его именем.

Шли годы, малыш рос здоровым и некапризным. Много времени с ним проводили матушка и сестры. Ребенок незаметно и органично впитывал в себя интересы и образ жизни семьи. Особенно заметна была для окружающих проявлявшаяся у него любовь к храму. В четыре года маленький Григорий уже помогал отцу Александру (конечно, по своим детским силенкам).

Позже отец Григорий вспоминал о том, как его спрашивали: «А какие у тебя были игрушки?».

— Да мне и не очень хотелось играть… Вот помню лошадку на палочке. Я хотел доскакать к Руслану и Людмиле, а еще в Киевскую Лавру и в Дивеево…

В пять лет Григорий много уже знал о Господе Иисусе Христе и Его святых угодниках, знал молитвы и с удовольствием учился читать русские и славянские тексты.

Отца Александра вскоре перевели в Екатеринбург, где он служил в большом соборе, стоявшем на месте нынешнего Дворца культуры Визовского завода. Семья переехала вместе с ним. Хорошо, что девочки стали уже совсем взрослыми. Они оказались хорошими помощницами матушке, которая старалась не показывать свою слабость и тающее здоровье.

Вот и Нина уже невеста, и Маруся так повзрослела… Дай им, Господи, счастливой жизни! Алеша вытянулся и стал похож на отца, а Гриша… Это какойто странный ребенок! Ни детских капризов, ни особых шалостей. Все больше бывал с папой в храме, и както незаметно выяснилось, что он уже умеет читать поцерковнославянски и образцово знает порядок службы. Все окружающие, и особенно соседи, полюбили этого не по возрасту серьезного синеглазого мальчонку.

Первое горе, поразившее сердце Гриши, — смерть их соседа дяди Семена, который очень любил общаться с мальчиком, часто чтото рассказывал, вырезал ему из дерева забавных медвежат и зайчиков. Тетя Катя, его жена, всегда старалась угостить Гришу чемнибудь вкусным.

Теперь тетю Катю узнать было невозможно: все плачет и плачет. Часто ходит на Ивановское кладбище, где похоронили дядю Семена; почти ни с кем не разговаривает и, исчезая на весь день, совсем редко бывает дома. Беспокоило отца Александра и то, что Катерина, буквально все забыв, не бывает даже в церкви, а все сидит или даже лежит на могиле мужа.

Прошло время. Вот и сорок дней миновало. Поздняя угрюмая уральская осень овладевает всем. Но Катерину этим не проймешь. С утра уходит и возвращается уже в сумерки, вся заплаканная и измученная… Так наступил один из последних дней осени, когда еще нет снега, но первые морозы уже прихватили землю.

Колючий, ледяной ветер срывает одежду, добираясь до тела, приводя его в дрожь своим уже зимним дыханием. Чернота застывающей земли наводит мрачные мысли. Катерина, не обращая внимания на непогоду, невзирая на доводы и убеждения духовного отца, совершает свои ежедневные походы на кладбище. Даже своего любимца Гришу почти не замечает…

Однажды поздним вечером, когда батюшка пришел со службы, он заметил, что окна соседнего дома, где живет Екатерина, темны. Где она? Родители переглядываются с беспокойством, да и маленький Григорий переживает что-то свое, непонятное… Они видят, как мальчик встает на колени в передний угол перед иконами. И вдруг — как крик души: «Папочка, родненький! Скорей запрягай жеребчика! Давай, давай поедем! Надо спасать тетю Катю!». Отец Александр и сам чувствует, что такое долгое отсутствие соседки не случайно. Но куда ехать? Где искать?.. Мальчик почти кричит:

— Давай быстрее, тетя Катя может погибнуть…

Отец Александр посадил уже одевшегося Гришу в повозку, сел сам и направился на кладбище Ивановской церкви, где почти «поселилась» Катерина.

— Не туда, папочка, не туда! Скорее езжай за Широкую речку, на болота. Скорее, ну скорее же!

Невольно повинуясь внутренней силе и убежденности своего пятилетнего сынишки, батюшка направляет лошадь в нужную сторону. Вот уже не видно и последних городских огоньков, миновали и новое Широкореченское кладбище. Дорога, отвердевшая от холодов, позволяет легко двигаться по болотистой местности. Ничего не видно, почти ничего. В душу медленно заползает леденящий ужас. Батюшка не перестает творить Иисусову молитву.

Отдельные, исхлестанные ветром кусты, корявые пни, омертвевшая зыбь… И вдруг вдали какое-то движение. Или это рябит в уставших глазах? Гриша стоит и дышит в ухо отцу. «Вот-вот, вот же она… Или они?» Он делает странное судорожное телодвижение и жмется к отцу. Жеребчик неожиданно храпит и упирается. На фоне почти стемневшего неба по застывшей земле без дороги движутся две фигуры. Один силуэт женский: в платке и коротком жакете (очень знакомая фигура)… А второй? Широкий, приземистый контур прикрывает собой Екатерину. Идут… Идут в темень, в неизвестность, в никуда…

И тут Гриша своим звонким детским голоском неожиданно даже для отца Александра закричал:

— Тетя Катерина! Тетенька Катя! Остановись! Господом Богом нашим Иисусом Христом тебя прошу!

И… о чудо! Внезапная вспышка света, широкая мужская фигура исчезает, и вконец испуганная, рыдающая Катерина подбегает к возочку отца Александра. Увидев его и Гришу, она падает в ноги мальчику и священнику. Бледная, со следами смертельной белизны в лице, она целует Гришу, целует руки батюшки Александра и не может вымолвить ни слова. Ее только бьет дрожь и содрогает икота от нервных спазматических рыданий. Вот такую они и привозят ее домой. Матушка Надежда оказала ей первую помощь, и наконец пришедшая в себя женщина рассказала:

— Я уже с неделю или чуть больше стала замечать: стоит только свечереть, как к Семеновой могиле подходит этот мужик. Такой вежливый, участливый. Меня все утешает и как-то мудрено говорит, а мне вроде и легче становится. Я последние дни стала даже ждать, что он подойдет. Сегодня он пришел опять и все говорил, говорил… Я чувствую, темнеет уже, пора возвращаться, и вдруг слышу его слова: «Ну, пора, Катерина, пойдем». И я как неживая, послушная ему, иду, куда он ведет, хотя чувствую, что вроде совсем из города выходим, да и ноги не идут, а воли моей нет! И только думаю: имя-то мое откуда он знает? Мы уже к болоту подошли. Огней городских не видно… А он все говорит и говорит, и я иду за ним как по приказу. И тут крик Гришеньки! Его ангельский голосок: «Тетя Катерина! Ради Господа нашего Иисуса Христа, остановись!». Как только он прокричал Имя Господа, этот мой спутник вдруг остановился как вкопанный, что-то сверкнуло и… его разорвало! И дух такой зловонный пошел.

Она вновь содрогается от воспоминаний.

Сильно переболев, Катерина, по молитвам всей семьи Пономаревых, пришла в себя. Она осознала, что, заведи ее бес в болотные дебри, погибла бы ее христианская душа, если бы не бесконечная милость Господа, вложившего в ум, сердце и уста маленького мальчика ее спасение. Как поддалась она на бесовские уловки? Вместо того чтобы молиться в храме за упокой души мужа, заказать сорокоуст и читать псалтирь, она лежала в каком-то отупении на его могиле и чуть не стала легкой добычей дьявола. Спас ее Гриша, ее любимец, сынок протоиерея Александра Пономарева, мальчик, которому Господь определил многое совершить в жизни.

Священномученик Григорий Лобанов

По мере знакомства с материалами областного архива по делу № 16527 и по мере изучения анкетных данных каждого из арестованных становится очевидным следующее: вся обвиняемая группа «церковников» (а их в конечном итоге насчитывается значительно более одиннадцати человек) уже заранее была разделена на определенные категории. Об этом говорят следственные материалы каждого из обвиняемых, которые позднее выделили в отдельные делопроизводства. Среди многих других были выделены и дела священнослужителей Вознесенской церкви: настоятеля — протоиерея Григория Ивановича Лобанова; протоиерея Леонида Михайловича Коровина и протодиакона этого же храма Николая Ивановича Иванова. Выделено было и дело епископа Петра (Савельева), обвиняемого в руководстве «повстанческим штабом церковников Уральской области».

Эти люди, как следует из документов следователей, проходили по так называемой «первой категории» обвинения. В отдельных показаниях их фамилии сопровождаются зашифрованными пометками: «категория 1, задание 3».

Другая группа людей — это те 11 человек, с которыми проходил по одному списку отец Григорий: алтарники, псаломщики, пономари, члены Церковных советов приходов и наиболее активные прихожане уральских православных храмов. Многих из них, как выяснилось из показаний отца Григория на допросе в 1954 году, он совершенно не знал. Все они — молодые и здоровые: Пономареву — 23 года, Тамакулову — 20 лет, Кулакову — 23 года и т. д. Они, конечно, могли еще пригодиться советскому государству в качестве бесплатной рабочей силы в шахтах и на лесоповалах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вот они — готовые рабочие кадры, бесправные на все годы заключения.

Арестованные, отнесенные к «первой категории» и обвиняемые в организации контрреволюционного движения, — это церковное духовенство: бывшие благочинные церквей, настоятели храмов и духовники приходов. Именно на них — «род избранный, царственное священство» (1 Пет. 2; 9) — с особой жестокостью и беспощадностью ополчились духи злобы поднебесной. Почти весь этот род избранный был обречен…

В дело каждого обвиняемого, отнесенного к разряду «категория 1, задание 3», после вынесения приговора подшивалась небольшая справка розового цвета, в которую было кратко вписано: «Приговорен к В. М. Н.».

То есть: к высшей мере наказания — расстрелу.

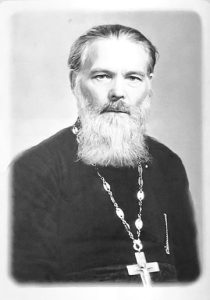

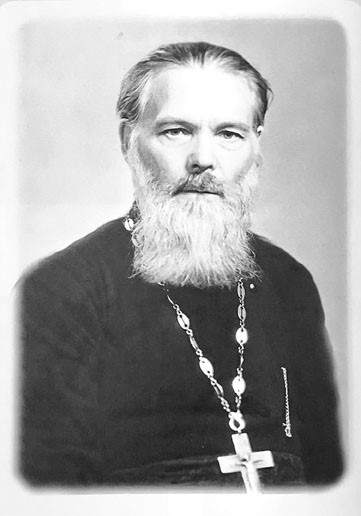

Среди заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, оказался и благочинный невьянских церквей протоиерей Григорий Иванович Лобанов — один из самых видных духовных лидеров города, настоятель кладбищенского Вознесенского храма. Именно его, старого, немощного человека, втравленного в следовательские интриги, отцу Григорию было особенно жалко.

Григорий Иванович Лобанов хорошо знал семью потомственных священников Пономаревых и рекомендовал в свое время псаломщика Григория Пономарева к рукоположению во диаконы. Знал он и о трагической судьбе архимандрита Ардалиона и усердно молился за него. А 23 октября 1936 года под сводами Вознесенского храма протоиерей Григорий Лобанов в сослужении протодиакона Николая Иванова обвенчал диакона церкви Григория Пономарева и певчую хора Ниночку Увицкую.

Отец Григорий и матушка Нина были обязаны Григорию Ивановичу многим, они всю жизнь молились об упокоении его православной души.

Григорий Лобанов был из крестьян-середняков, священник в первом поколении. Получив педагогическое образование, в возрасте 28 лет, женившись на учительнице, он принял сан и стал священником. Сразу после революции он эвакуировался вместе с отходившими колчаковскими войсками в русско-китайский город Харбин, где ему пришлось очень тяжело.

Одно время Григорий Иванович трудился в швейной мастерской Харбина и подрабатывал учителем начальной школы. А немного позднее был принят в харбинский Никольский храм. Через несколько лет отец Григорий смог выехать в Россию за семьей. Документы позволяли ему вернуться вместе с семейством в Китай, но такой возможностью он по каким-то причинам не воспользовался, оставшись в Свердловске.

Служа в разных храмах епархии, отцу Григорию Лобанову снова, по примеру праведного Симеона Верхотурского, приходилось заниматься шитьем верхнего платья, чтобы хоть как-то выжить.

Уже после страшных событий 37го года, когда стало известно о горькой судьбе Григория Ивановича, невьянские женщины, прихожанки Вознесенской церкви, рассказали следующее: «Когда во исполнение приговора за батюшкой пришли в тюремную камеру со словами: „Лобанов, на выход без вещей“, — на его нарах остался сверток личных вещей: кружка, ложка, коечто из белья и т. п. Среди них нашли маленькую иконочку Пресвятой Богородицы „Казанская“ и… крохотный детский башмачок на ребенка ползункового возраста, весь смятый и сплющенный…».

Очевидно, для протоиерея Григория Лобанова, приговоренного к высшей мере, эта беззащитная детская пинетка на тюремных нарах была «родным дыханием» его дома.

История приговора Григория Ивановича трагична и характерна для следовательской стряпни того времени. Лобанов был приговорен к «высшей мере» в конце сентября 1937го года, но свидетельские показания на него собирали… даже после его смерти. По свидетельству одного их обвиняемых, «Лобанов Григорий Иванович объединил два течения: григорианское и староцерковное. На собраниях „повстанческой монархической организации“ прорабатывались следующие темы: 1) опровержение учения Дарвина; 2) религия не может прогрессировать с жизнью».

«Членами контрреволюционного фашистского подполья обсуждались, — по тому же свидетельству, — статьи о социализме и русских политических партиях из книг „Церковный совет“ и „Государственный разум“. Руководил всем Лобанов» (из документов областного архива — авт.).

Далее Григорию Лобанову инкриминировалось распространение антиреволюционной литературы и ведение бесед против советской власти. «Лобанов говорит, что Советская власть — власть сатаны и что знак пятиконечной звезды — это ее знак» (из документов областного гос. Архива — авт.).

И так далее и тому подобное. А кто может доказать обратное? Кто докажет, что ни Лобанов, ни Коровин, ни Савельев всего этого не говорили?

Очень характерна опись обыска в доме Григория Ивановича: кроме паспорта и военного билета, были изъяты: «справки разные, переписка на 11 листах, книги церковные (до 26 шт.), церковные партитуры» (из документов областного гос. Архива — авт.).

Какой изобличающий «фашистского лидера» материал! Примерно то же самое изъяли и при обыске Леонида Михайловича Коровина.

По другим сведениям, при аресте у Григория Лобанова изъяли книги на церковнославянском языке, учебник английского языка, два штампа и печать благочинного, список верующих, половину цейсовского бинокля, а также — «рюмка, ложечка, ящичек, футляр, ручной работы крест из серебра» (данные Невьянского государственного историкоархитектурного музея — ред.).

Очевидно, в доме Лобановых был произведен повторный обыск, скорее всего, за недостатком улик. По крайней мере, наличие в доме священника евхаристического набора, а также половины цейсовского бинокля и учебника английского языка следователи сочли важным фактом для обвинения его в «фашистскоповстанческой деятельности против советской власти».

Дача показаний на Григория Ивановича задним числом была, видимо, запланирована. Он был обречен. Как выяснилось позже, компромат на Лобанова собирали в оправдание уже свершившемуся факту обвинения — после исполнения приговора.

В деле, о котором мы ведем речь, против Лобанова есть несколько показаний разных свидетелей, в которых присутствует одна и та же заготовленная формулировка: «Будучи уличенным материалами следствия, я решил дать откровенные показания о своей контрреволюционной деятельности и деятельности других членов группы».

Самооговоры — излюбленный прием следовательской практики того времени. И только по прошествии нескольких десятилетий, когда для близких и родных репрессированных в 30е годы стали доступны архивные следственные материалы, многие из которых были официально опубликованы, вдруг стала вырисовываться среднестатистическая, то есть объективная, картина заштампованных допросов и обвинений, валом применяемая для подавления ни в чем не повинных людей.

Сатанинская машина по уничтожению православного духовенства в России работала безостановочно, день и ночь, вплоть до 80х годов прошлого столетия. Все было рассчитано на годы, на десятилетия вперед — так запачкать, чтобы не отмывалось.

***

Больше, к сожалению, о священнослужителях Вознесенского храма в архивном деле никаких сведений нет, так как их дела в ходе расследования были выделены в отдельные производства. И лишь в последней папке архивного дела подшиты две маленьких полувыцветших справки розового цвета. В одной написано: «Лобанов Г. И… приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 29 сентября 1937 года в 24 часа». В другой: «Коровин Л. М… приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 года».

В конце сентября 1937 года их расстреляли…

А на месяц позднее, в октябре, следователи задним числом «выколачивали» признательные показания на них от новой группы заключенных.

Григорий Иванович Лобанов и Леонид Михайлович Коровин были реабилитированы в 1956 году — посмертно. Помянем светлые имена епископа Петра (Савельева), протоиерея Григория Лобанова, протоиерея Леонида Коровина, протодиакона Николая Иванова…

Живый в помощи Вышняго

После чудесного спасения отца Григория и батюшки Алексия из заваленной штольни ствол шахты был вскоре восстановлен и работы продолжались в ней, как и раньше. Тот же непосильный труд, тот же голод, те же заключенные с их нравами и понятиями: в основном — простые мужики, озверевшие от условий жизни, к тому же растлеваемые группой рецидивистов, распутников и подонков, в которых давно умерло все человеческое. Эта небольшая группа создавала костяк барака и определяла соответствующий моральный климат в нем.

Как оказался среди заключенных совсем молоденький паренек (Витек, как он себя называл), никто вопросом не задавался. Не похоже было, что ему уже исполнилось восемнадцать лет, внешне он выглядел на пятнадцатилетнего. Худенький, почти прозрачный, Витек еще не успел возмужать. Светловолосый и голубоглазый, он походил скорее на девочкуподростка. Его мелодичный голос, не прошедший мутацию, полуженские, мягкие и даже грациозные движения напоминали пастушка Леля из «Снегурочки» — такая же была в них миловидность и привлекательность.

Для барачной своры он был «лакомый кусочек», и отец Григорий неоднократно ловил гадостные, похотливые взгляды на этом еще не оформившемся мальчике.

Витек, особенно после событий в шахте, старался держаться поближе к отцу Григорию. Несмотря на свою молодость и неопытность, он, конечно, понимал недвусмысленность обращенных к нему грязных взглядов и намеков и осознавал: случись что — отец Григорий один не в состоянии будет его защитить.

Витек, вероятно, както посвоему продумывал способы защиты, так как однажды тихонько сказал:

— Я им в руки живым не дамся. Сам помру, но и этих за собой утащу… Не на того напали.

Отец Григорий воспринял его слова скорее как попытку самоутверждения. Не более. В самом деле, что он может сделать против целого стада зверья, в котором вотвот проснется весенний гон?

Однажды к отцу Григорию подошел один из самых гнусных подонков барака и, криво улыбаясь, процедил:

— Мы знаем, поп, что ты надеешься на своего Бога. Но будет понашему. Перестань опекать мальчишку. Мы все равно его заберем, раздавим.

Тут он употребил еще пару нецензурных, но вполне понятных выражений относительно жизненных перспектив Витька… и добавил:

— А тебя, папаша, мы просто уничтожим, и так, что никто даже не удивится. Бывают же несчастные случаи. Жизнь!

И с кривой улыбочкой «промурлыкал»:

— «И никто не узнает, где могилка моя». И не вздумай жаловаться там… наверху.

Мысленно перекрестившись, отец Григорий ответил:

— Там, «наверху», как ты говоришь, для меня лишь — Господь Бог, и я не жаловаться буду, а просить, чтобы было по воле Его. Ясно? Парня, конечно, я, как смогу, буду защищать, а все остальное — не в твоих и не в моих руках. Не заблуждайся. Да, мне одному против всех не устоять, но за мной Сам Господь, и я полностью полагаюсь на Него… — последние слова его потонули в море отборного мата…

А далее последовало:

— Смотри, поп, я тебя предупредил!

«Жаль, — подумал про себя отец Григорий, — что пареньто неверующий. Вдвоем мы были бы куда сильнее…»

Отец Григорий молился постоянно, призывая на помощь Господа, Матерь Божию и святителя Николая. Вспоминал он и покойного отца Алексия и его отеческое последнее благословение — кому же хочется умереть, тем более будучи предупрежденным! Но и отвернуться от парня он не мог. Что совершенно сокрушало отца Григория — полное безразличие Виктора к молитве. Все разговоры на эту тему были напрасны. Как в бездонный омут.

Виктору он говорил постоянно:

— Ты Богу молись, Витя. Господь видит все, Он поможет. Все будет по Его Святой воле.

— Да не умею я молиться, дяденька. Но у меня коечто припрятано! — както доверительно сообщил он. — Недаром я при взрывниках! — хитро, подеревенски, подмигнул Витек. — Живым не возьмут.

Ощущение постоянно нарастающей опасности не покидало отца Григория. Угрюмое напряжение и похотливые выпады против мальчишки усиливались. Усугубилось до предела и положение самого отца Григория: в любую минуту он ждал или очередного, теперь уже умышленного, обвала, или падающей вагонетки, или прорыва воды на его участке. Да мало ли «случайностей» могло быть.

— Ну, что ж, — решил отец Григорий, — в этом, видимо, промысел Божий. Господь, может быть, испытывает мою веру! Пусть совершается все по Твоей воле, Господи, но, если есть хоть малая возможность, дай мне, Боже, дожить до встречи с моими родными. Столько планов, желаний быть полезным Церкви Христовой… Да кто же не дорожит жизнью!

Время шло…

Однажды после вечерней проверки в бараке послышались какието странные, непривычные для лагерной жизни звуки. Милые и даже домашние, они совершенно не вписывались в обстановку барака. Все заоглядывались, зашевелились… О, удивление! Каким образом в барак попала коза? Грязнобелая, шерсть клочьями, до безобразия худаяпрехудая коза, которая испуганно и беспорядочно металась меж нар, очевидно, ища выхода из помещения.

Быть может, ктото из внешней охраны содержал в хозяйстве козу, и несчастное животное случайно во время вечерней проверки забрело в барак? А может, ее ктонибудь просто затащил сюда?

Барачная публика оживилась. Сначала вполне миролюбиво. Ктото попытался подоить козу — оказалось, что молока у нее не было.

Затем возникло желание просто убить ее на мясо. Уж лучше бы и убили.

Страсти накалялись.

Сатанинская рать поднялась вихрем, и замыслы, желания, страшнее и пакостнее одно другого, закипели в головах выродков.

Вот и он, бес блуда и похоти, бес содомского греха — грязный, безобразный и беспощадный — явился, налетел и закружил в жуткой своей круговерти, безумном исступлении порочности и нечистоты…

Обитатели барака просто осатанели. Глаза налились кровью, мозги отключились, и взыгравшая плоть, не управляемая ничем, кроме бесовских помыслов, начала свои утехи.

Свист, хриплый хохот, почти вой этих нелюдей, сквозь которые прорывались истошные, почти человеческие вопли несчастной козы. Дикое улюлюкание, дьявольский шабаш…

Заключенные сами превратились в диких, безобразных животных. Нет, они были хуже, гораздо хуже…

Отец Григорий сидел в углу, зажимая уши и охватив голову руками. Около него, словно чувствуя неладное, прижимаясь, прячась за его спину, цепляясь, как за последнюю надежду, с глазами, белыми от ужаса, даже не сидел, а врос в нары помертвевший Витек…

Из противоположного угла, из центра взбесившихся тел, хрипов, мата еще слабо прорывались предсмертные стоны, всхлипывания растерзанного, погибающего животного. Конец ее был близок, а похоть только распалялась, набирала силу.

С этого момента положение отца Григория и мальчика становилось угрожающим. Они оба понимали, что озверевшая толпа, не получив свое, кинется на парня и просто сметет, растопчет батюшку, когда он, совершенно безоружный, будет защищать Витька. А в том, что он будет его защищать, отец Григорий не сомневался. Он просто не мог допустить такого попрания человека, почти ребенка — создания Божия…

И вот глаза одного из отморозков стали жадно искать Витька… и, конечно, нашли.

Еще мгновение… отец Григорий только успевает призвать помощь Божию, как получает по голове чудовищной силы удар.

Но, возможно, это и спасло его. Теряя сознание и падая, он слышит даже не крик, а детский визг Витька, который, странным образом ускользнув от липких, поганых лап озверелой толпы, с криком: «Я же говорил, дяденька, я их всех уложуууу!..» — кидается в самую середину мерзких, вонючих тел, на замученный труп разорванной козы, и страшной силы взрыв поднимает весь барак на воздух…

Недаром Витек крутился близ взрывников. Там он прошел свою смертельную школу.

Уложило почти всех. Кроме дымящейся воронки, от барака ничего не осталось. Отца Григория, который от удара по голове был без сознания, отбросило далеко, почти за караульную вышку. Из обитателей барака лишь несколько человек остались в живых. Тело же несчастного мальчишки найти не смогли. Господь, прополов человеческие колосья, вырвал сорные травы…

А Витек? Что ж, то — воля Божья! Кем бы он стал — еще вопрос. Он не понимал и не стремился к молитве, но телесная и душевная его чистота, возможно, помогли в его загробной участи. Господь принял его душу, а где ей быть — на то Его святая воля!

Таежные дары

Во вторник, на первой неделе Великого поста, у дорожниковстроителей из поселка Ягодное, в бригаде которых работал бывший заключенный Григорий Пономарев, случился простой. Гдето в бездорожье недалеко от их участка застряла тяжелая техника со стройматериалами, и рабочие оказались в безбрежной тайге оторванными от мира.

В ожидании работы ктото пошел спать в дорожный вагончик — их временное пристанище, ктото «резался» в карты, допивая остатки паевого спирта. Отец Григорий решил пока просто побродить гденибудь вблизи — побыть наедине с природой, послушать шум тайги. Работая в жестком рабочем графике строительной бригады Дальстроя, прокладывающей дорогу через таежные чащобы, он не имел возможности быть наедине с собой и только мечтал о созерцательной тишине для своей страждущей души.

Едва заметная тропка или, может быть, старая лыжня вывела его к полузаброшенному охотничьему поселку, сиротливо притулившемуся в низинке менее чем в километре от стройки. Судя по добротности изб, поселок еще совсем недавно был крепким хозяйством, теперь же имел вид заброшенного медвежьего угла. Издали видно было, что не все дома в нем обитаемы. Большинство заборов, ограждающих когдато крепкие срубы да хозяйственные постройки, развалились, а остатки поленниц давно разобраны соседями — не пропадать же, в самом деле, чужому добру!

День клонился к вечеру, и мороз при полном безветрии крепчал. Вертикальные столбики сизоватого дыма, курившиеся из труб деревенских домиков параллельно друг другу, выглядели как нарисованные.

Лениво перетявкивались собаки, скорее по привычке, чем по потребе. В замерзших, наполовину засыпанных снегом оконцах слабо мерцал свет. Одинокие избы с одноглазыми ставнями, грубо срубленные из местного леса, дышали глубокой печалью. Поселение было настолько оторвано от мира, что казалось, будто тут сто лет не ступала нога заезжего человека. Большую дорогу, ведущую к деревушке, давно перемело, и местами приходилось идти по пояс проваливаясь в снегу, однако эти домишки чемто необъяснимо притягивали к себе отца Григория.

Но до них надо было еще добраться, спустившись к низинке. А сейчас он шагал по тайге напрямик к поселку по какойто старой охотничьей тропе. Лесного зверья он не боялся, так как грохот строительства давно распугал местных хищников. Зато зайцы выскакивали у него прямо изпод ног.

От мороза кедры както зябко потрескивали, покряхтывали, как старые деды. Белки, а их было множество, резвились в ветвях деревьев, стряхивая с них легкое, снежное покрывало, которое, падая вниз, рассыпалось в воздухе, сверкая на солнце бриллиантовой пудрой. Белкилетяги перелетали с дерева на дерево, ловко бегали, взбираясь по стволам, уходящим вверх. Они никого не боялись и бесстрашно перебегали тропинку перед идущим по ней отцом Григорием. Видны были даже их любопытные мордочки и бусинки глаз. Вот в голову прилетела вылущенная кедровая шишка.

— Совсем распоясались! — проговорил улыбаясь батюшка.

Заходящее солнце уже не путалось своей верхушкой в заснеженных густых кронах деревьев. Вот оно, словно длинными, светящимися спицами, насквозь прокалывает своими вечерними лучами таежное пространство и, словно театральным софитом, бликующим от снежного зеркала, подсвечивает лесной «партер», и от этого внизу, на тропинке, кажется намного светлее, чем наверху. Вот вытянулись от прямых скрипучих стволов сизоватолиловые тени, а через минуту стали совсем черными.

В воздухе запахло дымком и чьимто ужином…

Поселок совсем рядом. Оглянувшись, батюшка подошел к избе, стоящей несколько на отшибе от других. Дворовые постройки и забор, очевидно, давно упали, безнадежно заметенные снегом, но под окном углядываласьтаки небольшая полуразваленная поленница…

«Какое запустение! — быстро мелькнули мысли. — Да здесь, пожалуй, и собакето негде укрыться».

Изба, напоминающая барак, наполовину занесена была снегом, давно слежавшимся и потемневшим к концу зимы. Низенькая дверь снаружи избы была утыкана какимто полурваным картоном и старым тряпьем, очевидно, для тепла. Видно было, что дверь, заваленную снаружи снегом, давно не открывали.

«Как же тут живут? — подумал отец Григорий и тут же предположил: — А может, это старики, которые уже и выйтито из избы не могут. Да и живы ли они…» Но слабо мерцающий внутри избушки огонек вселял надежду. Как смог, батюшка разгреб снежный сугроб перед входной дверью и постучал.

Тишина. Он нерешительно потянул на себя дверь. Примерзла, конечно. Стал тянуть сильнее, и наконец дверь надсадно «крякнула» и, заскрипев, открылась. Изнутри она была покрыта толстым слоем куржака. Какойто затхлый, устоявшийся запах резко ударил в нос. В избе — промозглая сырость, холод.

Отец Григорий оглянулся. Прямо напротив двери — огромная печь. Перед заслонкой чтото свалено в кучу: какието листы, картонки, коробки… — сразу не разобрать. В избе полумрак. В переднем углу, где нет ни одной иконы, — длинный стол, на краю которого примостился самодельный светильник с какимто переплавленным жиром — обычный способ освещения избы на Севере. У другой стены, напротив маленького оконца, привалена лавка, а на ней, кажется, — чьято скрюченная фигура, накрытая тулупом. И более никого.

Несмотря на шум, сопровождавший приход отца Григория, на лавке никто даже не шевельнулся. Батюшка приблизился к лежанке, готовый увидеть самое неприятное. Но когда он тронул за плечо скрюченное тело, то, к его удивлению, человек зашевелился и, приподняв голову, довольно бессмысленно уставился в пространство перед собой… Это был дряхлый старик. Видно было, что он тяжело болен, и, по всей видимости, давно. Сколько он тут лежит, похоже, и сам не помнит. На полу рядом с лавкой — железная кружка, на дне которой давно засохла и заплесневела какаято жидкость, наверное, остатки чая. Тут же брошен стылый обломок черного сухаря. Зрелище, конечно, неприглядное. Ничего не понимая, старик беспомощно уронил голову на свой лежак.

Сердце батюшки сжалось от сочувствия и жалости. Он присел на край лавки и попытался растолкать деда, откинув его полушубок. Иссохшее, старческое тело было настолько истощено, что батюшка, хоть и повидавший многое в жизни, исполнился невыразимого сострадания к этому старому, больному человеку. «Сколько же их, брошенных, одиноких стариков… — отец Григорий думал, конечно, о репрессированных родных и о тех несчастных, с кем проходил по делу, — сколько их погибло! А многие и по сей день умирают от голодной смерти в своих и чужих углах!»

Хозяин избы чтото тихонько и невнятно промычал, и было непонятно, благодарит он или, наоборот, недоволен. Вот где пригодился паевой спирт, который выдавался каждому строителютаежнику. Отец Григорий осторожно растер целебной настойкой впалую грудь старика и его худющую спину с выпирающими лопатками.

На печи за ветхой занавеской Григорий нашел еще одну кружку. Он налил в нее глоток спирта и на свой страх и риск почти насильно влил «лекарство» в черный провал рта старика. Дед сделал глотательное движение, поперхнулся, криво сморщив худое старческое лицо, но… проглотил всетаки обжигающую жидкость. А в это время батюшка, не прекращая растирать его скрюченное тело, творил Иисусову молитву. Вскоре дед встрепенулся и довольно осознанно оглядел все вокруг. Остановив свой взгляд на батюшке, он слабым голоском спросил:

— А ты кто?

— Я — человек, Григорием зовут. Рабочий я со стройки.

— А чё те надо? Ты почто меня обихаживашь? Анька прислала?

Отец Григорий подумал: «Господь меня привел к тебе» — но ответил утвердительно по поводу Аньки, чтобы не пугать старика. После столь энергичных воздействий внутреннего и внешнего характера старик заметно приободрился и его ввалившиеся, черные щеки даже немного порозовели.

— Ты, дед, с кем тут живешьто? Давно болеешь?

— Да один я тута, — с трудом проговорил старичок. И, немного помолчав, добавил:

— Вот сеструха маненько присматриват. А так.. Один. Уж я ведь совсем старый, — он снова замолчал, и далее продолжил: — А щас она поехала к золовке в Лосинку. Да шибко давно ее чтойто нет.

После этого мучительного объяснения дед закашлялся затяжным, простудностарческим кашлем и умолк, махнув беспомощно рукой. Видимо, он давно уже ни с кем не говорил. Выяснилось все же, что его сестра, живущая тут же, в поселке, как может, присматривает за ним: приносит ему еду, топит печь. Сама она тоже уже в годах и с хозяйством управляется с трудом. Как давно она уехала, батюшке так и не удалось узнать, но, судя по наметенному сугробу у входной двери, не меньше недели.

— А болеешь ты давно, дед?

— Да… Как она уехала, меня враз и скукожило…

— А зватьто тебя как?

— Иваном…

— Есть хочешь? Когда елто последний раз?

— А… Не помню, мил человек. Забыл я, как зватьто тебя… Старый, вишь…

— Григорий я. Гриша, если попростому.

— Ну, ну. Гриша, значит. Так тебя не Анна прислала? — при этих словах старик както сразу сник.

Отец Григорий решил обойти эту, очевидно, болезненную тему. «Надо растопить печь, хоть чемто покормить деда», — подумал он и произнес:

— Слушай, Иван! Я сейчас печь растоплю и принесу тебе поесть. Я из бригады Дальстроя. Недалеко стоим. Скоро приду.

— Ох, спаси тя Царица Небес… — старик вдруг нарочитогромко закашлял, чтобы заглушить последние слова, а затем продолжил: — Я уж думал, что помру… И Буян чегото не брешет… Давно не кормленный. Видать, издох… А может, его волки загрызли… — добавил он, впрочем както равнодушно.

Батюшка вышел на улицу, где приметил под окном хилую поленницу. Он огляделся, в надежде увидеть хозяйскую собаку, даже позвал:

— Буян… Буян…

Тщетно. Взял дрова и, зайдя в дом, свалил их у печи. Рядом лежали какието бумажные коробки, скорее всего, для растопки. Наклонившись над ними, он вдруг понял, что это… книги — большие, увесистые книги в старинных, богатых переплетах.

Кровь ударила в голову! «Быть не может!»

Но это в действительности были роскошные книги, кажется, дореволюционного издания. Некоторые из них, видимо, уже пострадали от «хозяйственной деятельности» обитателей избы. Григорий взял со стола светильник, поднес его ближе к коробкам… и сердце его от волнения заколотилось так, что, казалось, вотвот оно ухнет кудато вниз.

На щербатом, грязном полу лежали книги, прекрасно изданные еще в прошлом веке. Он бегло пролистнул страницы некоторых изданий. В мерцании светильника перед ним проплывали знакомые еще с детства и совсем незнакомые тексты… Это были книги известных поэтов, писателей и литераторов с мировыми именами.

Видно было, что обложки книг когдато были тиснены золотом. А теперь они лежали у деревенской печи, разъеденные плесенью. Григорий на какоето время оцепенел, потом порывисто прижал эту драгоценную находку к груди и был не в силах отнять от них рук.

Но откуда здесь книги? Не найдя ответа на мучивший его вопрос, отец Григорий оглянулся на деда. Да, конечно, тепло и пища для старика сейчас важнее всего. Он осторожно переложил книги к стене, подальше от печки. Руки его дрожали, он никак не мог успокоиться. Усилием воли батюшка заставил себя затопить печь. Налив в большой алюминиевый чайник воды, поставил его на старую чугунку. Он все время косился на деда, порываясь побыстрее расспросить его о книгах и понимая, что пока не время для разговоров.

От спирта и тепла печи, постепенно нагревающего жилище, ослабевший старик снова задремал и даже полушубок свой скинул. А пока он дремал, батюшка решил сходить в вагончик и принести деду чтонибудь съестное из своего скудного рабочего пайка, так как в избе пищи не было никакой. Себя отец Григорий давно научился ограничивать во всем, даже в пище. Десятилетняя суровая школа выживания в условиях лагерной жизни Севера принудила его терпеть многие лишения.

Сейчас он сходит в вагончик, возьмет немного еды, сушеной земляники, блокнот и карандаш и вернется. Кстати, надо предупредить ребят, чтобы его не теряли — он, скорее всего, заночует в поселке у деда.

Все, что произошло с ним в этот день, казалось ему призрачным, как мираж. Книги были настоящим чудом. Книги, да еще какие! Ему все время думалось, что, пока он в отлучке, его сокровище рассыпется, как песочный замок, или… ктото вдруг придет и унесет книги безвозвратно. «Наверное, по какойто нелепой случайности или просто по ошибке они оказались в доме у деда, — говорил сам себе батюшка. — Надо спешить хотя бы чтото прочесть…»

Обратно в дедову избу он несся со всех ног. Теперь от затопленной им печи вертикальным столбиком вился дымок. «Откуда всетаки оказалась в заброшенном таежном углу эта драгоценность?» — вопрос как заноза засел в голове у батюшки.

С этими мыслями Григорий и влетел в дом.

Дед мирно посапывал, разморившись от тепла. Вода уже кипела. Батюшка заварил в кружке сухие ягоды земляники, которые сам собирал летом. Затем, скосив на всякий случай глаза в тот угол, где еще совсем недавно лежали на растопку уникальные книги, он подбросил в сырую печь несколько дровишек и в обнимку со своим сокровищем уселся поскорее за стол.

«Конечно, — думал он, — случилось невероятное! Вот уж поистине настоящий подарок судьбы!»

Старые подарочные издания конца 19го и начала 20го веков! Авторы многих книг неизвестны батюшке, хотя в доме у Пономаревых была большая старинная библиотека, и отец Григорий еще в детстве успел прочитать большую ее часть. Но эти — почти все переводные: с немецкого, французского, английского. У архимандрита Ардалиона не было таких дорогих и роскошных книг — жили они хотя и в достатке, но всетаки скромно.

А вот «Труженики моря» Виктора Гюго!

Когдато давно он читал это произведение. Отец Григорий порывисто, но осторожно, чтобы не увидел дед, прижал знакомую книжку к щеке. «Господи! Как давно не держал я в руках хорошей книги!» От волнения у него даже разболелась голова. Чтобы хоть както унять волнение и боль, он выпил горячей воды из громадного чайника и… вновь окунулся в свой глубоко скрытый от всех внутренний мир — мир постоянных размышлений о смысле жизни, о вечности, о духовных ценностях, о вере и неверии. Он давно думал о том, как убедить погибающее человечество в том, что мир сотворила не природа, а Всемогущий Разум. Он мечтал написать книги, призывающие человека, оскудевшего в вере, обрести Христа; он хотел повéдать всем о гуманизме и принципах христианской морали. Здесь, на Севере, это было, конечно, невозможно, но не думать об этом он не мог. И вот неожиданно Господь подкрепил его силы. Он дал ему ту пищу, которая, питая одного, могла укрепить многих. Он искал Бога везде, и находил Его…

Поначалу, в сильном волнении, отец Григорий перебирал все книги подряд, пробегая быстро глазами то одну, то другую. Он то хватался за карандаш, чтобы записать какието имена, названия, то бросал все и снова погружался в незнакомые тексты, не в силах прервать увлекательное чтение. Вот уж, действительно, настоящее потрясение!

Наконец поняв, что так дело далеко не продвинется, он буквально заставил себя закрыть книгу…

Встав изза стола, Григорий перекрестился, подняв глаза к окну. Немного придя в себя, батюшка продолжил молитву. Он просил у Господа вразумления, не зная, как правильно воспользоваться неожиданным даром. Просил, чтобы книги вдруг не исчезли, чтобы их дорожную бригаду никуда не перебросили с этих мест. Просил, чтобы у него хватило времени хотя бы все прочесть, а может, чтото переписать. Он просил у Бога сил успокоиться и помочь ему, диакону Григорию Пономареву, правильно распределить время, чтобы успеть с пользой для души освоить этот объемный литературный материал…

«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (Тим. 4; 13) — евангельские стихи вошли в его сердце как подкрепление.

Помолившись, он снова сел за работу.

Сколько прошло времени и который сейчас час, Григорий не знал, но, когда наконец он оторвался от книг, за оконцем избы синел поздний зимний рассвет. Батюшка притронулся к уставшим глазам, а в них — словно песок насыпан, так ломило и жгло…

На лавке зашевелился дед.

Ох, а печьто уж давно прогорела!

Мысли его, как волны после шторма, медленно успокаивались, чтобы далее работать в определенном, привычном для него с юности, размеренном ритме.

Среди книжных имен и названий, ранее знакомых отцу Григорию, было много новых, не известных ему. «Интересно, очень интересно!» — думал отец Григорий, с волнением листая пожухлые книжные страницы.

Вот сборник трудов по естествознанию немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете, среди которых отца Григория особенно заинтересовала работа «О цвете». А далее… — имена авторов мелькали у него в сознании как чтото недосягаемое — Фридрих Шиллер, Теодор Драйзер, Виктор Гюго, Альфред Гуго… Но самое дорогое, конечно, это дневниковые записи и переписка русских классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Герцена, Белинского, Соловьева, Ключевского…

Исключительно ценным было то, что в этих дореволюционных изданиях сохранились полные тексты известных произведений — без купюр и сокращений, так что отец Григорий мог утолить свой духовный голод чтением, например, романа «Братья Карамазовы».

На всю жизнь запомнил батюшка слова старца Зосимы: «Праведник отходит, а свет его остается».

Позднее, уже вернувшись с Севера, он в отдельную тетрадку выписал отрывок из бесед и поучений старца, подчеркнув красным карандашом текст, поразивший его евангельской истиной:

«Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбию, уже необоримою, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись этого чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то пребудь тверд и не усумнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер.

Праведник отходит, а свет его остается».

Поучение старца Зосимы отец Григорий пронес через всю свою жизнь. Он помнил о нем и в те горькие минуты, когда злодейство людей возмущало его негодованием и скорбию, но он принял эти муки и вытерпел, ибо своим светом — светом праведника — озарял этим злодеям путь.

«Как оказались в этом таежном медвежьем углу книги классиков?» — неотступно крутилось в воспаленном сознании. Эта мысль целиком захватила отца Григория, на какоето время вытеснив все остальное. Она точила его, не давая спокойно вдуматься в смысл происходящего. «Да! — наконец осознал он. — Надо все же узнать, откуда у старика это сокровище?»

В это время дед снова зашевелился на своем топчане и, подняв сонную голову, мучительноглухо закашлял. Батюшка с нетерпением смотрел на него, ожидая, когда он окончательно проснется.

А тот вдруг заговорил:

— Мил ты человек! Ведь я, старый, снова забыл, как зватьто тебя… Сестрицато моя не приходила?

На ответ, что пока не приходила, дед отпустил несколько «глубокомысленных» замечаний непечатного характера по поводу своей легкомысленной родственницы, которая «вовсе стыд и совесть потеряла»…

Нелитературная речь деда окончательно вернула отца Григория к действительности.

— Ладно, Иван. Давайка лучше будем лечиться и перекусим немного. Тебе силы надо восстанавливать…

Дед не перечил.

Отец Григорий влажной тряпкой обтер старику лицо, шею, руки, решив, что для умывания этого достаточно. Затем налил ему горячего отвара из трав и земляники. Из вагончика Григорий принес даже немного меда. Нашлись у него и горчичники, купленные летом в райцентре. Дед смотрел на Григория совершенно детскими, влюбленными глазами. Он послушно выполнял все лечебные процедуры. А когда батюшка, особо не мудрствуя, покормил его своей походной едой, то старик совсем раскис, растроганный до слез:

— Да откудова ты такой, Гриша?! Тебя не иначе, как Господь ко мне, сирому, прислал!

Сказав это, старик вдруг чегото испугался, глаза его странно забегали, и он смущенно забормотал:

— Ты того, парень, меня, старого, не слушай. Мы все тогоэнтого… Народ и партия… Как его… Ну, едины, едины, блин…

От такого неожиданного заявления из уст дряхлого деда на отца Григория напало какоето безудержное веселье и он еле сдержался, чтобы не засмеяться.

«Это и комедия, и трагедия одновременно! — усмехаясь, подумал батюшка. — До чего же можно довести человека, так надломив его душу! И тем не менее надо узнать, кто он, этот дед».

Успокоившись, батюшка вернулся в избу, подошел к старику.

— Давай отдыхай, отец. Сил набирайся. Едины так едины…

Дед успокоился, что, кажется, не сказал никакой крамолы и его не бросят в сей же момент, и постепенно впал в дрему. Отец Григорий оделся, вышел во двор, покричав еще раз исчезнувшего Буяна, и решил, что если сейчас снова сесть за книги, то голова просто не выдержит. Надо, пожалуй, сходить в вагончик, узнать, как там. Вдруг технику уже привезли и надо работать?

Мороз набирал силу. Даже белки сегодня гдето притихли, только снег хрустел под ногами так, что, казалось, слышно было по всей Сибири.

В вагончике было накурено и душно. Техника еще не пришла, и почти все рабочие спали. Но один поднял заспанную голову:

— Что? Нашел кого в поселке? Нуну, — ухмыльнулся, впрочем вполне дружелюбно, и снова заснул.

— Нашел, нашел, — отозвался Григорий и тихо, скорее уже для себя, добавил: — Такое сокровище, что и в сказках не сказывают.

Батюшка забрал остатки своего пайка, написал на клочке бумаги, чтобы его не теряли, что он в охотничьем поселке, в избе старого деда. Весело хрустя сухарем, в приподнятом настроении Григорий помчался к своему книжному сокровищу. Он вновь почувствовал прилив сил, несмотря на бессонную ночь. Мысли уже перерабатывали полученные знания и томились в ожидании новых… Когда он зашел в избу, дед сидел на лавке, свесив ноги. Видно было, что он выходил во двор.

— Вернулся?! — радостно воскликнул он. — А я уж думал, и ты ушел… И Буяна нет… — вдруг жалобно то ли сказал, то ли спросил хозяин. И немного погодя добавил: — Шатает меня от слабости…

Отец Григорий затопил печь, снова напоил деда упаренной земляничной травой. Затем покормил его, и пока старик не заснул, стал тихонько расспрашивать: кто он, откуда у него эти книги, могут ли их забрать…

Понемногу дед разговорился. Выяснилось, что изба, в которой они находятся, в свое время была клубом. Тогда поселок процветал, и срубы, как теперь, не пустовали. Местные жители занимались в основном охотничьим промыслом, сдавая в райцентр пушнину; этим и жили. Иногда к ним привозили лавку с продуктами. В деревне было много грамотных, понаехавших невесть откуда; их считали чужаками.

— Частенько к ним наведывался уполномоченный… — при этих словах Иван скосил глаза в сторону своего гостя. — Он отмечал чтото в казенном блокноте, выписывал им бумажки, в которых они должны были обязательно расписаться.

А он, Иван, был сторожем и завхозом, как он гордо сказал, «этого клуба». Заведующим клубом был молодой и бойкий парень, который по воскресеньям всё пластинки крутил да танцы устраивал.

— Поселок быыл… хоть куда! — мечтательно протянул старик.

А однажды к ним привезли вот эти самые книги. Откуда, Иван не знал. Сказали, что при клубе должна быть библиотека. Однако строптивое население охотничьего поселка не прислушивалось к призывам партии «учиться и учиться», а все больше както стремилось к танцам да гулянкам. А когда разобрались, что привезенные книги — буржуазная «скукотища» из прошлого века, то поняли, что их просто обманули!

Плевались все:

— Подсунули, контры! Вот ведь всегда нашего брата стремятся одурачить… Себе, небось, в райцентр — романы про любовь да детективы, а нам, значит, эти сойдут?

— Ну кто их читать будет? Зачем, спрашивается, они нам? — позлословили промеж собой люди да и забыли о книжонках.

— Правда, те, что из «грамотных» были, книжками энтими антересовались. А вскоре заведующий клубом приказал стаскать все книги в темный чулан — вдруг кто спросит для отчета…

— Так они и лежат уже много лет, — разговорился старикан. — А потом чтото сменилось там, наверху. Сменился порядок приема пушнины, стали за нее мало платить, и поселок постепенно захирел. Многие разъехались, заколачивая избы. Вскоре исчез и завклубом, прихватив патефон с пластинками. Так в поселке осталось всего несколько семей, которым просто некуда было деваться, — старик о чемто задумался и вскоре продолжил: — Вот и я один, старый, никому не нужный. Даже сестра родная, помоги ей Гос… — тут он опять не договорил слово, нарочито закашлял и, приглушив голос, добавил: — И то бросила.

Старик горько заохал.

— Помер бы я, кабы не ты, Гриша… — неожиданно добавил он.

— А меня, наверное, Господь к тебе прислал, — отозвался батюшка.

И опять в глазах Ивана мелькнуло чтото затравленное: страх, недоверие… Но когда отец Григорий встал и перекрестился, то в глубине старческих глаз словно чтото надломилось, и они заблестели набежавшей слезой.

— Ох, нельзя ведь нынче об этом, Гриша!

— Да кто тебя выдаст? Веришь в Господа, и слава Ему! И верь! Ято тебя понимаю…

— Так ты, чё ли, верующий… — вопрос старика повис в воздухе без ответа.

А через некоторое время Григорий отозвался:

— Ну не зря же нас чёлдонами зовут, — и засмеялся.

Так отношения между ними невольно переместились на иную, таинственную и одновременно запретную глубину: их связывала вера в Бога, у каждого, конечно, своя. Старик понял это и окончательно принял Григория всем своим одиноким старческим сердцем, истомившимся по задушевным беседам. Он понял, что теперь уж точно его не бросят и не умрет он в своей избе голодной смертью. Родная душа, отец Григорий — «свой, верующий…» — не оставит его. Только бы строительство не перекочевало на другое место. А там, даст Бог, и сестрица все же вернется.

Книг в чулане осталось с тех времен десятка четыре, но, к сожалению, многие оказались вконец попорчены. Со слежавшимися от влаги и времени страницами, опутанные пыльной паутиной, большинство книг превратилось в жилище для пауков. Но некоторые всетаки неплохо сохранились, так что даже на одной из них батюшка различил на титульном листе надпись, сделанную старинным каллиграфическим почерком: «Из домашней библиотеки князя Раевск…» — остальные буквы потерялись в грязнозеленых разводах плесени.

Сколько ни спрашивал отец Григорий у Ивана, откуда, поточнее, привезли эти книги, тот только моргал и пожимал плечами:

— Ну не все ли тебе равно?

Батюшка объяснил ему, что жечь хорошие книги, растапливая ими печь, — грех и лучше всего прибрать те, что остались, в сухое и чистое место. Пусть полежат. Может быть, комунибудь еще понадобятся…

Пока строительство велось в районе заброшенного поселка, каждый день батюшка, не успев передохнуть после смены, бежал в дедову избу и, забыв о всякой усталости, погружался в чтение.

Он вы´ходилтаки Ивана, отдавая ему каждый день часть своего командировочного пайка. Дед оказался довольно крепким стариком и вскоре земляничными чаями да задушевными разговорами с гостем выкарабкался из своего тяжелого состояния. Ведь таежник он всетаки, что ни говори. К Григорию он искренне привязался, считал своим спасителем, но все же… чудаком. Ну, нельзя же, пусть даже и изза хороших, правильных книг, так убиваться: изучать чтото ночи напролет, переписывать…

— Да забери ты их все!

— Нельзя, — был ответ. — Да и человекто я приезжий. Как говорят, «перекатиполе». Нет у меня ни кола, ни двора в этом крае. Переезжаю с места на место вместе со строительным вагончиком. Куда я возьму эти книги?

Но про себя подумал, что дорога к Ивановой избе с каждым днем удлиняется. А что, если на какоето время взять с собой книжкудругую, чтобы поработать в вагончике? Да кто знает, с кем он работает? Настучат еще… — и снова по этапу как враг народа, служитель культа. Стукачество нынче особо в цене.

«Нетнет, это невозможно. Слишком дорогая цена!» И он день за днем штудирует прочитанное, питая ум и душу и пытаясь как можно больше запомнить, а чтото записать. Хотя знает заранее, что, уезжая с Севера, конспекты уничтожит. А уж там, на родном Урале — как Господь даст…

Наконец дорожные работы продвинулись далеко вперед и начальство Дальстроя изменило место дислокации вагончика — их перекидывали сразу на 200 километров на восток; тут уж не походишь каждый день в охотничий поселок, так полюбившийся отцу Григорию.

Как нельзя кстати, объявилась дедова сестра, Анна. Были у нее какието свои причины, что долго не навещала брата. Да она и не оправдывалась, а только благодарила батюшку за Ивана.

Прощание было тяжелым.

И дед, и Григорий понимали, что в этой жизни они больше никогда не свидятся. Напоследок Иван только и сказал с грустью:

— А книгито твои мы беречь будем. Может, они комуто еще пригодятся. Да и на память о тебе…

Встреча

Шел 1953-й год. Страна еще не ощутила перемен после смерти Сталина. Намертво закрученные во всех областях жизни гайки пока не ослабели. Нужно было время. Апрель в том году был какойто несмелый. Днем солнце уже сильно припекало. От земли, оттаявшей в эти весенние дни, поднимался пар; ручейки, стремясь слиться, захватывали потемневшие, набухшие пласты снега и льда. А ночью опять все застывало так, что утренний снежный наст выдерживал вес взрослого человека, и нам, подросткам, интересно было испытывать его на прочность.

Весна не спешила. Мы с мамой уже второй год жили в Свердловске, в районе Верх-Исетского завода, в каморке, снятой у предприимчивого пенсионера. В этой летней дощатой будке он проделал окно, сам сложил печь — источник моих бесконечных мучений, ведь редкий день ее можно было истопить так, чтобы дым шел в трубу, а не в нашу комнатушку. Вот такую «квартиру» мы и снимали. Тут мы бедовали уже две зимы, не находя ничего лучшего. Твердая уверенность мамы, что я должна продолжать музыкальное образование, привела нас в Свердловск из Нижнего Тагила и удерживала тут. Тогда, по своему юному возрасту, я не могла оценить незримый ежедневный подвиг, который совершала мама ради меня.

Работала она в швейном ателье на другом конце города и получала мизерную зарплату, не зная, как растянуть ее и на содержание квартиры, и на дрова, и на питание и одежду. Меня она почти не видела, уезжая на работу очень рано и возвращаясь поздно вечером. Часто оставалась в ателье, чтобы подработать сверхурочно. Кроме этого, мама переделывала еще кучу домашних дел, непосильных для меня, подростка, и только измученное, землистого цвета лицо и глаза, в которых, казалось, навечно поселилась тревога, выдавали ее состояние и усталость. Мы очень любили друг друга, и каждый мой успех в музыке радовал ее больше, чем меня.

Самым счастливым временем для нас бывали приезды бабушки, Павлы Ивановны (маминой мамы). Она постоянно жила в Нижнем Тагиле, в семье старшей дочери. Жалея и понимая, какие тяготы несет мама, она приезжала к нам погостить и помочь в домашних заботах. Это всегда была радость. У мамы светлело лицо, тревога немного отпускала ее, а я, греясь в бабушкином внимании, окруженная ее хлопотами, превращалась в обыкновенную беззаботную школьницу.

В том году она приехала где-то в середине апреля и провела у нас уже несколько дней. Было обыкновенное, серенькое утро. Мама давно уже уехала на работу, я собиралась в школу, радуясь, что я не одна: у нас гостит бабушка. Вдруг в нашу каморку постучал хозяин и подал бабушке телеграмму: «Прилетаю двадцатого рейс № … Крепко целую. Гриша». Но что это? Прочитав телеграмму, бабушка начинает медленно оседать на пол, теряя все краски в лице. Она лежит… и непонятно, дышит ли. Я испугалась, ведь мне еще никогда не приходилось видеть, как люди теряют сознание. Мне стало страшно, очень страшно. Кажется, что она умерла. Интуитивно решаю, что ей надо понюхать нашатырь, и почему-то обязательно, обязательно надо ее посадить. Если она будет сидеть, не будет так страшно.

Наконец очень медленно она приходит в себя, смотрит так, словно вернулась издалека. С трудом садится, что-то вспоминает и… заливается странными, светлыми слезами. Бабушка, наша опора, и вдруг… И только тут до меня дошел смысл телеграммы: «Прилетаю двадцатого… Гриша». Значит, это папа? Значит, сегодня прилетает мой папа?! Сознание отказывается принять такую радость, наступает какая-то пустота.

Да, радость, оказывается, бывает очень трудно пережить. Мало-помалу мы с бабушкой обретаем способность связно говорить. Как сказать маме? Она столько всего перенесла за эти годы! Надо ее как-то подготовить, иначе может случиться непоправимое.

Мама приехала раньше обычного, странно взволнованная, с сильной головной болью. На работе у нее вдруг подскочило давление, ей стало плохо, вызвали «скорую» и, оказав необходимую помощь, отправили домой на директорской машине.

Что за непонятное волнение, ведь она пока ничего не знает? Но в глазах ее застыл вопрос. Она даже не спрашивает, почему я не в школе и что с бабулей…

Все-таки случайностей не бывает, и бабушка приехала именно в это время для того, чтобы предварить папин приезд и помочь маме справиться с неожиданной и невместимой радостью. Мудрая бабуля, накапав в чашечку валерьянки, в приказном порядке укладывает маму в постель. Шутка ли? Давление… «Скорая»… Надо лежать. Таблетка аспирина и валерьянка для мамы и валидол под язык — себе. Меня она отправляет выяснить время прилета самолета.

Когда я возвращаюсь, непереносимое напряжение в воздухе, которое, казалось, можно было пощупать рукой, рассосалось. Мама уже сидит. Видно, что они обе плакали. Однако у бабушки вид победителя, осуществившего сложнейшую операцию. Она смогла, сумела, со своим материнским чутьем, подготовить маму принять эту радость. Мама сидит не расставаясь с телеграммой, словно этот дорогой бумажный листочек может улететь.

Самолет прилетает поздно вечером. Регулярных автобусных рейсов в аэропорт нет. В те годы люди мало летали самолетами. Добраться можно было только на такси, а это больше половины маминой зарплаты. Но иного выхода нет. И вот, оставив бабушку, которая вдруг как-то ослабела, мы отправляемся в аэропорт. Встречать папу? Кажется, что это какая-то сказка, далекая от реальности. Мы едем уже в темноте по старому Сибирскому тракту. В окне машины мелькает угрюмый еловый лес. Неуютно, даже, более того, просто страшно. А мама, такая чуткая ко всему, сидит совершенно отрешенно. Какие мысли, какая работа кипела тогда в дорогой мне душе — уже не узнаю.

Наконец мы приехали. Аэропорт 1953 года в Свердловске — это простой длинный барак; рядом забор, за которым идет строительство. Тогда еще не было даже и старого аэропорта. Народу почти нет, все закрыто. Самолетов не видно. Пахнет керосином и полынью одновременно. Мимо нас проходит группа смеющихся людей, среди них — летчики. Голоса затихают, и мы узнаем, что папин рейс задерживается по метеоусловиям. Кажется, что эти слова совсем из другого мира. Наверное, он прилетит не раньше завтрашнего дня. Дойдя до предела, нервное напряжение падает. Как защита. Надо возвращаться домой. Мама испуганно пересчитывает деньги, мелочь — все, что есть, чтобы расплатиться за такси. А как ехать завтра? Ничего, она очень рано встанет, съездит на работу, чтобы предупредить и перехватить денег. Ей дадут. Ее любят на работе. Говорят, что она всегда вносит мир в их неспокойный женский коллектив.

Половину ночи мы не спим. Просто не в состоянии заснуть. Пузырек с валерьянкой заметно пустеет. Но вот и утро. Мама выглядит страшно: глаза и веки красные, синие мешки под глазами, отекшее лицо пылает. Походка неуверенная. Уехала отпрашиваться и занять денег. «Господи, дай ей сил!» Бабуля старается держаться, но это дается ей с трудом. Проходит часа два-три в бессмысленном метании по комнате в ожидании мамы. Глаза все время на ворота — когда она придет?

Но вот ворота открываются, и… входит мужчина. Невысокого роста. Очень крепкий, широкоплечий. На нем костюм и плащ, светлая сорочка подчеркивает странный цвет его лица (северный загар). У него синие-синие глаза. Он осматривается и, как будто бывал тут раньше, решительно идет к нашему дощатому домику. Открывает дверь и… подхватывает бабушку, готовую упасть.

— Гришенька!..

— Мамочка!..

Слышны только обрывки слов и глухое, прерывающееся рыдание. Он оборачивается. Какойто миг он поглощает меня глазами, он весь уходит во взгляд. Потом хватает меня и целует, и смеется, и плачет, и снова смеется.

— Доченька моя? Лёленька?

Он смотрит, смотрит… Я просто оглушена таким шквалом эмоций. И тоже смотрю, смотрю… на него. Так вот он какой, мой папа! Какой он мощный, крепкий, какой у него благородный облик и синие, синие глаза, и черные волосы, чуть седые на висках! Он красивее всех на свете!

Но в глазах его вопрос. Ну конечно… Где она, где его бесконечно дорогая Ниночка? Где, где же она? Он стоит на пороге открытой двери нашей комнатушки, когда во двор входит измученная, изнуренная женщина — силы ее на исходе. Женщина видит его и на миг замирает…

Но кто же это? Она не идет, а скользит по воздуху. Глаза сияют, как два солнца. Такая молодая, почти девушка, тоненькая, стройная в своем темно-зеленом платье в полосочку. Кто эта красавица? Это моя мама! Он кидается ей навстречу, и она падает в его объятья…

Отец Григорий. Арест

В мокром палисаднике хозяйничала осень. Холодными ночами и утренними заморозками она подбирала забытые ею разноцветные опавшие листья, сворачивая их в серые, скучные трубочки, гасила последние живые краски в пожухлой траве, постукивала ночами оторвавшимся на крыше железом, жалобно подпевала у печной заслонки, словно предупреждая: «Это только начало…»

Конец лета и осень 1937 года для молодой семьи Пономаревых выдались особенно напряженными. Сердце матушки Нины больно сжималось от тягостных предчувствий. События чередовались с такой быстротой, что трудно было реагировать на них адекватно. Радость и горе смешались вместе. С одной стороны — горечь по поводу повальных арестов близких людей, а с другой — рукоположение псаломщика Григория Пономарева в сан диакона. Ко всему пережитому добавилась новая радость: у молодой четы родилась дочка — их маленькая Леля. Ольга — семейное имя и Увицких, и Пономаревых, и теперь в роду появилась еще одна Ольга.

Волна арестов нарастала повсеместно. Вот уже черное крыло беды накрыло и Вознесенскую церковь в Невьянске. Арестовали и куда-то увели настоятеля храма, благочинного невьянских церквей протоиерея Григория Ивановича Лобанова и священника Леонида Михайловича Коровина. Увели Николая Ивановича Иванова — протодиакона этой же церкви, а вскоре пришли за казначеем храма Ведуновым Иваном Ивановичем и секретарем Церковного совета Уткиной Анной Васильевной.

Все понимали, что эти аресты не последние.

Недоверие и страх грозной тучей нависли над верующими. Члены Церковного совета и прихожане Вознесенского храма боялись поднять друг на друга глаза, боялись сказать лишнее слово…

И вот 30 октября 1937 года два оперуполномоченных УНКВД Кировского района вместе с понятыми пришли в дом диакона Вознесенского храма Григория Пономарева…

Грубые окрики, угрозы, требование заполнить анкету, обыск, опись изъятия…

— Одевайся… Пойдешь с нами.

Последнее, что видел и слышал отец Григорий, выходя из дома, — белое как мел лицо жены и… детский плач из бельевой корзины, служившей кроваткой их малышке.

В глазах Ниночки застыло страдание.

Все… Дверь в родной дом захлопнулась для него на многие годы, и он пока еще не знает, как долго будет лишен его тепла и уюта; не знает и того, сколько страданий, ужасов и потерь придется ему претерпеть в этом новом для него жизненном испытании.

Ведь ему было всего лишь 23 года!

Матушка

Ночь прошла в слезах и молитвах. Малышке передавалось состояние матери: она постоянно просыпалась, возилась, долго не успокаивалась. Утром, оставив ребенка у близкого их семье человека — старосты невьянского храма Татьяны Романовны — Ниночка, теперь матушка Нина, побежала в милицию.

Все в одном здании: и милиция, и прокуратура, и следственный отдел. Кругом суета, запах хлорки, клубы табачного дыма. Никто толком ничего не знает о судьбе дорогого матушке человека. По разным кабинетам снуют безразличные к чужой беде люди, которые по большей части просто отмахиваются. Наконец один старик — дежурный или вахтер, узнав, кого она ищет, почти радуясь, ядовито изрек:

— Что, думаешь, он один тут такой? Вот наберем партию вашего брата, ну и еще кого по другим статьям, и отправим в Свердловск, там разберутся. А пока — у нас. Держать-то их есть где, подвалы демидовские…

И на мгновение, поверив в свою значимость, злобный старик осклабился, обнажая гнилые, черные зубы под прокуренными усами; после чего добавил:

— Иди, иди, а то и тебя заберем.

Господи! Иисусе Христе! Слава Тебе, Всемогущий!

Это просто почти невероятно. Невозможно поверить, но вот она, заветная бумажка, справка-разрешение на свидание с заключенным Пономаревым Григорием Александровичем, осужденным как служитель культа по статье 58 УК РСФСР и находящимся на территории Бурятской республики, где-то в районе Улан-Удэ, в зоне № X…

Оставив трехмесячную малютку на руках своей мамы Павлы Ивановны, сестры Ольги и брата Николая, она отважно ринулась в путь: хотя бы увидеть, узнать, что с ее бесконечно дорогим и любимым мужем. Ее не могут прогнать просто так. У нее есть официальный документ, выданный НКВД Свердловской области, на право свидания. Ей, конечно, очень страшно, что уж тут говорить. Такое время, такой далекий путь. Кругом воровство, бандитизм, люди просто без вести пропадают. Правда, взять у нее почти нечего — пара теплого белья и немного сухих продуктов, что разрешены. Это — для него.

Путь до Улан-Удэ продолжается не менее двух недель. Поезд то стоит по 7–8 часов, то еле тащится, то его вообще загоняют в тупик. В конце концов, прибывают в город. Из Улан-Удэ надо еще добираться до зоны, как получится: или пешком, или кто подвезет. Опасно. Но она же под Божиим покровом, кто, что ей сделает?! И она то идет, то едет и, наконец, добирается до места. Кругом пустыня, пески, решетки, железные засовы… Чужие, в основном монгольские лица, выражение которых трудно понять: то ли в них добро, то ли зло, речь их тоже почти непонятна. На главном пропускном пункте, куда она добралась, ей сказали, что до точки № X.., где находится ее муж, еще километров двадцать-тридцать, и к тому же надо еще ждать чье-то разрешение.

Она сидит в вахтерской дежурке, сжавшись в комочек. Здесь же находится охрана. Охранники нагловато усмехаются, щелкая дверными замками. Стоит площадная брань, от махорки можно задохнуться, но… она выдержит, ведь она проделала такой путь, и что такое теперь двадцать-тридцать километров? Да хоть ползком… Перед окном степь, по которой несутся песчаные вихри. Метрах в ста забор с колючей проволокой и вышками. Видимо, тоже зона. Тут кругом зоны. Бедная, искренне любящая женщина! Знала бы ты, как подло тебя обманывают! Ведь именно за этим забором и есть заветная зона № X.., куда устремлены все твои помыслы. Буквально в ста метрах от тебя так мучительно и трепетно бьется сердце твоего супруга, словно чувствуя твое присутствие.

Но она терпеливо сидит и ждет, не зная, что на потеху всей охране свидание ей не дадут. Ее просто нагло обманут, ведь это так легко! А кто их накажет? Они знают свою власть…

Она доверчиво сидит до вечера, а потом и всю ночь, дрожа от страха, усталости, голода и ожидания встречи, радуясь, что ее не выгоняют на улицу. В соседнем помещении раздается храп, там же режутся в карты свободные от вахты охранники, пьют и сквернословят. А она, ухватившись за молитву как за спасительную нить, умоляет Господа, чтобы о ней забыли и чтобы ее не тронули.

На рассвете под окнами провели колонну заключенных. Отчего так сжалось сердце? Как унять сердечный трепет и волнение? Почему ей кажется, что в этой колонне был он? Нет, она просто очень устала, и скоро, наверное, ее пропустят в зону. Через некоторое время, хихикая и отводя в сторону глаза, начальник охраны заявляет, что выяснилось, будто она приехала слишком поздно, и отряд, в котором отбывает наказание ее муж, уже отправлен по этапу к следующему месту назначения.

— Куда?!

— Это что еще за допрос!

Да кто она такая? Враг народа? Ее живо заберут, если она пойдет что-то выяснять и чего-то добиваться. Пусть немедленно убирается, пока цела.

— Ишь, декабристка нашлась! Пошла вон! Пошла, пошла, а то моя охрана давно уже присматривается. Они живо разберутся.

И далее холодным, официальным тоном:

— Прошу покинуть помещение. Место пребывания Вашего мужа Вам сообщат в отделе внутренних дел города Свердловска. Все сведения поступают к ним.

«Господи Боже наш! Пусть исполнится воля Твоя, пусть будет так, как Ты хочешь, но не как я. Благодарю Тебя, что меня не тронули, но… мне бы хоть немножко сил, чтобы пережить удар и добраться домой». Она сейчас возьмет себя в руки, не упадет, не потеряет сознание. Господь защитит ее. У нее есть маленькая беззащитная девчушка, их дочка, его копия. Это его часть, и она должна ради них двоих сейчас найти в себе силы и добраться домой.

Она едет в каком-то поезде, идущем в Москву через Свердловск. Счастье, что ей достался билет в нем. Правда, на боковом верхнем месте, где она едет, разбито стекло, а уже декабрь, и дует просто невыносимо. Но душевная рана так кровоточит, что физические тяготы отходят на второй план. С каждым километром она приближается к дому, к своей маленькой дочурке. Надо только потерпеть. Есть совсем не хочется. Как удачно. Только вот сил становится все меньше и меньше. «Господи, помоги!»

Через десять дней ее как умирающую захотят снять где-то на половине пути. Все, что угодно, только не это. Она умрет на этой верхней боковой, но не даст снять себя с поезда, иначе ей уже никогда не увидеть ни малышку, ни родных. Ее похоронят где-то в необъятной Сибири чужие люди. Ее могилу не смогут найти даже близкие. Она не имеет права оставить свою дочку сиротой. И она держится. Держится молитвой и неимоверными усилиями. Только дотянуть бы до Свердловска. Там ее встретят брат и сестра. Как хорошо, что она отправила им телеграмму.

Брат и сестра Увицкие Николай Сергеевич и Ольга Сергеевна прибыли к приходу означенного поезда и вынесли из вагона свою умирающую сестру на носилках. Еще три часа — и Нижний Тагил. Ее сразу госпитализировали с диагнозом «двухстороннее воспаление легких с абсцессом в нижней доле правого легкого и высшей степенью истощенности». Надежда выжить, как сказали врачи, только на Бога. Она провела в больнице два с половиной месяца и… выжила, вернувшись к своей уже подросшей малышке, которая научилась так забавно поднимать бровки, чем еще более походила на отца.

Вера спасла

Ночь медленно и неохотно истаивала, уступая место серой, буранной утренней мгле, которая застилала глаза и забивала дыхание. На расстоянии вытянутой руки уже не было видно идущего впереди. Только прожекторы со сторожевых вышек зоны на миг рассекали своим лучом разбушевавшуюся стихию и беспомощно увязали в ней.

Группа заключенных шла след в след. Скорее, спина в спину, держась друг за друга. Ветер был такой, что, оторви он человека от земли, — просто понес бы, покатил по снежному полю. Конвоиры инстинктивно прижимались ближе к арестантам, чтобы не потеряться в этом снежном месиве. Конвой, по существу, тут был не нужен. Бежать отсюда некуда. На сотни километров — ни жилья, ни даже охотничьих стоянок. Разве что где-то рядом — зона, подобная этой, да одинокая поземка несущегося по болотам и полям снега. И почти непроходимые леса…

Молодой диакон Григорий, отбывающий уже четвертый год из десяти, был назначен бригадиром в группу самых трудных, злостных рецидивистов-уголовников со сроками заключения до двадцати пяти лет. Это практиковалось местным начальством: сломать, подмять под себя молодых, превратив их в фискалов и доносчиков, чтобы легче было держать в узде других — убийц и насильников, для которых «убрать» человека было пустяком, а порой некоторым развлечением. Даже охранники, имеющие власть и оружие, не хотели связываться с ними.

Группа двигалась в направлении лесной делянки, которую разрабатывали вот уже несколько дней. Удерживать направление мешали снежная буря и слепящий ветер. Наметки дороги, которая стала появляться за эти дни, опять исчезли в снежных переметах. Шли почти наугад к темнеющей вдали стене глухого таежного бора. Шли на пределе, выбиваясь из сил, но стараясь поскорее хоть как-то укрыться в лесу от сбивающего с ног ветра.

Отец Григорий шел первым, вроде бы по обязанности бригадира. Но на деле он, по пояс в снегу, прокладывал путь другим. Боясь спровоцировать назревающий с момента их работы на делянке конфликт, он шел, не переставая творить Иисусову молитву. Скандал должен был вот-вот разразиться… Голодные, озверелые арестанты который день с безумством фанатиков требовали от него еды, так как их дневные пайки — застывшие слизкие комки хлеба — не могли насытить даже ребенка. Он спиной чувствовал, что ему готовится какая-то расправа. Как горячо он молился в эти минуты Господу и Божией Матери! Ноги сами несли его куда-то, и, подходя к лесу, он понял, что их делянка осталась далеко в стороне. Он чувствовал, что не только час, а любой миг для него может быть последним.

Добравшись до леса и убедившись, что они забрели в сторону, зэки обступили его плотным кольцом. Ничем не отличаясь от стаи волков, они выжидали, кто кинется первый, чтобы затем включиться остальным и завершить бессмысленную кровавую драму. Им это было не впервой. И даже предлог есть: куда завел? Не насытиться, так хоть выместить накопившуюся звериную злобу. Охрана в такие минуты сразу исчезала. Положение казалось безвыходным. Но как сильна была его вера в помощь Господа!

Все, что произошло дальше, он делал, оценивая события как бы со стороны…

Неожиданно для себя он непринужденно смахнул снег с поваленного ветром отдельно от других кедра и сел улыбнувшись. Стая была просто ошеломлена.

— Ну, хорошо, вот вы сейчас меня убьете. И что? Хоть кто-нибудь из вас станет более сыт? Да, я — «поп», как вы меня зовете. И не скрываю, что прошу у Бога помощи. Но помощь-то нужна и всем вам. И она — у вас под ногами.

Почти у его ног, из-под вывороченного с корнями дерева, среди хвои и переплетения сломанных ветвей виднелась шкура, вернее, часть шкуры медведя. Чувствовалось, что глубже, под снегом, лежал забитый падающим стволом зверь. Вероятно, мощное и крепкое с виду дерево было больным и ослабленным, и шквальный порыв ветра вывернул его с корнем, с огромной силой бросив на берлогу спящего медведя. Внезапность оказалась для зверя роковой. Кедр упал, ломая подлесок, но основная сила удара пришлась именно по берлоге. Катастрофа, очевидно, произошла менее получаса назад, так как тело зверя было еще теплым, а его разбитая голова кровоточила.

Восторженный вой голодной человеческой «стаи» привлек и конвой. Это же было чудо — пир с медвежатиной на костре! Даже самые озлобленные арестанты от предвкушения сытной еды зачарованно смотрели на отца Григория: «Ну, поп, тебе и вправду Бог помогает».

Шахта

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как отца Григория перевели на работу в шахту. Шахтерский труд — один из самых тяжелых, но с трудом шахтера-заключенного даже сравнивать что-либо трудно.

До забоя ежедневно шли под конвоем. В забое каждый занимал отведенный ему участок, где только при помощи кайла и лопаты надо было, вгрызаясь в матушку-землю, любой ценой выполнить свою норму. Средств защиты, страховок — никаких. Кому нужны эти заключенные? Погибнут — пришлют новых. Стране нужен уголек, на нем не видны ни пот, ни кровь, ни слезы, ни следы оставленных в шахте человеческих жизней.

Одно успокаивало и радовало — его напарник. Что-то просмотрело лагерное начальство, поставив отца Григория работать вместе с этим старым, до истощения худым человеком. Во рту у него не было ни единого зуба, на голове — ни единого волоса, а суставы были по-старчески раздуты и обезображены непосильным трудом. Острые лопатки и ключицы выступали из арестантской робы, но на изможденном и изрезанном морщинами лице, запудренном угольной пылью, сияли удивительной глубины и доверчивости, почти детские глаза. Кашель, даже не легочный, а уже какой-то брюшной, утробный, постоянно сотрясал его тело.