Общаясь с детьми на занятиях, любой преподаватель в какой-то мере наблюдает результаты двойственного влияния современного ритма жизни на развитие творческих способностей у детей.

Жизнь, насыщенная многообразием гаджетов, большим объёмом различной информации, определённым образом формирует личность ребенка. С одной стороны, с ранних лет ребёнок становится уверенным пользователем технических устройств, чем очень часто вызывает радость и умиление со стороны взрослых. С другой стороны, уменьшение «живого» общения, захватывающие впечатления, вынесенные из виртуальной реальности – всё это губит в нём творческое начало, о наличии которого в каждом человеке мы очень часто забываем.

Конечно, это не обозначает, что родителям нужно отказаться от достижений современной жизни, немедленно собрать вещи и переехать с ребёнком на необитаемый остров, чтобы воспитывать его среди дикой природы. Но учитывать сугубую потребность ребёнка в дополнительном творческом развитии, формирующем полноценную личность, необходимо. Одним из факторов, помогающих в этом, является развитие ассоциативного мышления.

Сам принцип ассоциативности содержит в своей основе известную мысль: «всё познаётся в сравнении». Сравнивая предметы и явления между собой, составляя их описания, юный человек обретает бесценный опыт формирования личных понятий.

Согласно исследованиям, ассоциации имеют свою научную классификацию. Рассмотрим примеры её основных категорий:

- контраст качеств – добро/зло, радость/горе

- обобщение – малина/ягода, берёза/дерево

- причинно-следственные связи – туча/дождь, солнце/жара

- близость в пространстве и времени – школьный звонок/начало урока

- дополнение – каша/масло, сахар/чай

- по подобию понятий – день рождения/праздник

Первые две категории должны применяться в воспитании, когда ребёнку 1,5-2 года. Показывая ему яркие картинки в книжках, обращая внимание на окружающую природу во время прогулок, взрослые знакомят малыша с основными житейскими и нравственными понятиями. При этом не следует смущаться тем, что у него ещё достаточно маленький словарный запас. Пусть ребёнок пока не может всё выразить в словесной форме, но он воспринимает информацию на подсознательном уровне через слух и зрение.

Понятия причинно-следственных связей и близости в пространстве и времени являются более сложными. Поэтому сначала родителям следует самим объяснять своему трёхлетнему малышу: «Видишь на небе тёмные тучки? Значит, скоро начнётся дождик. Видишь, опустился шлагбаум? Значит, скоро поедет поезд». Затем, когда ребёнок уже научится отвечать на вопросы, можно играть с ним, спрашивая: «Что будет, если на небе появились тёмные тучки?»

Категория под названием «дополнение» применяется в нашей жизни не очень часто. Поэтому можно кратко познакомить с ней ребёнка и переходить к самой последней, но самой интересной и сложной категории.

Осознать «подобие понятий» ребёнок может приблизительно с пятилетнего возраста. Ассоциации, построенные по данному принципу, могут усложняться и варьироваться. Следует отметить, что именно в этих ассоциациях заложено творческое начало, раскрываемое в полной мере в поэзии и музыке. Родители, воспитатели и учителя должны способствовать развитию ребёнка в данном направлении и обязательно поощрять детскую фантазию, на основе которой и будет базироваться ассоциативное мышление. При этом взрослым нужно учитывать, что ребёнок имеет право на своё личное мнение, его видение самостоятельно, ни в коем случае нельзя его ломать, можно лишь корректировать в случае вопиющих отклонений (например, мальчики могут чрезмерно увлекаться темой войны, но не в ключе защиты страны, а в ключе убийства).

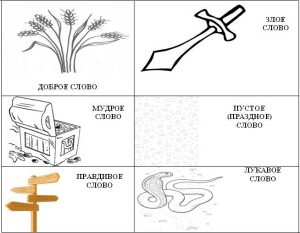

- Предложите ребёнку раскрасить раскраску, на которой изображены Ваши ассоциации. Достаточно взять три пары противоположных понятий, и объяснить ребёнку, почему у Вас возникли именно эти образы. Например:

— доброе слово похоже на колосья пшеницы, из которых выпекут хлеб, чтобы накормить людей // злое слово подобно мечу, которым можно поранить или убить человека;

— мудрое слово очень ценно, наставляет людей, способствует их духовному возрастанию, поэтому оно похоже сокровище // пустое (праздное) слово ничего не значит, как мыльный пузырь, который в любую минуту лопнет в воздухе или будет унесён ветром;

— правдивое слово помогает людям правильно жить, поэтому схоже с указателем пути // лукавое слово извивается, скрывая правду, подобно змее, которая может ужалить.

- Предложите ребёнку самостоятельно придумать 3-4 пары противоположных понятий и нарисовать к ним образы.

- После проведения урока или после беседы на какую-то тему придумайте вместе с ребёнком (вплоть до подросткового возраста включительно) «образ беседы». Здесь необходимо опираться на основную мысль, которая запомнится после беседы. Например, беседуя о заповедях Божьих, можно представить образ высокой горы, покрытой снегом (исполняя заповеди, мы поднимаемся на гору, становимся ближе к Богу; гора белоснежная, потому что жизнь по заповедям делает душу чистой).

Комментировать