- Предисловие ко 2-му изданию

- Глава I. Из Орла в Манчжурию

- Глава II. Ляоян-Шахе

- Глава III. Шахе-Инкоу

- Глава IV. Набег на Инкоу

- Глава V. Время перед мукденскими боями. Мукденские бои и отступление

- Глава VI. У границ Монголии

- Глава VII. Набег на японцев у деревни Санвайцзы

- Глава ѴIII. Затишье. Мир. Возвращение

Предисловие ко 2-му изданию

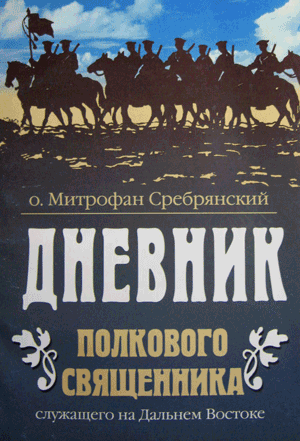

I. «Дневник» протоиерея М. В. Сребрянского, выходя ныне в свет 2-м изданием, имеет некоторые особенности сравнительно с 1-м изданием.

Первое издание «Дневника» представляло собой сброшюрованные оттиски того, что печаталось в «Вестнике военного духовенства». Многое из «Дневника» тогда, по редакционным соображениям, не выпускалось. Во 2-м издании весь этот материал, в интересах почитателей и почитательниц о. Митрофана, восстановлен.

2. Книга в новом издании разделена на главы и разбита на отделы и подразделения. В конце книги имеется оглавление.

3. На корректуру настоящего издания обращено самое строгое внимание. В отношении орфографии, пунктуации и переноса слов 2-е издание стоит неизмеримо выше 1-го издания.

4. В новом издании читатели найдут несколько иллюстраций, чего не было в старом издании.

II. Читателю необходимо иметь в виду, что автором «Дневник» не предназначался к печати, а появился в свет в своем 1-м издании исключительно благодаря желанию родственников о. Митрофана и его почитателей. Не протестуя тогда из Манчжурии против печатания, о. Митрофан единственно просит читателей не быть взыскательным к его творению, умоляя принять во внимание ту обстановку холодных и грязных фанз, при которой ему приходилось вести свой «Дневник», и ту спешность, с какой он писал, стараясь поскорее отослать написанное в Россию.

Заслуженный преподаватель Ив. Арс. Рождественский, Москва, 9 марта 1912

Глава I. Из Орла в Манчжурию

11 июня 1904 г.

Пять с половиной часов утра; пора на вокзал. Играет полковая музыка: «Всадники, други! в поход собирайтесь»…

Итак, наступила минута бросить все родное, что так любил, для чего тратил силы: семью[1], жену, родителей, родных, духовных детей, церковь, школу, дом, библиотеку… Ох, Боже мой, как тяжело. Болью в сердце отозвался призыв бросить все и всех и идти в путь далекий, на войну. Да, если бы не святые принципы: вера, царь и дорогая Родина и не крепкая вера в них, то трудно было бы справиться с собой; только сознание, что мы идем защищать эту душу русской жизни и ради именно этого жертвуем всем, одушевляет нас, и мы бодримся, справляемся с собой.

Приехали на вокзал. Масса народу всех званий и состояний. Господи, сколько любви, сколько искреннего сочувствия! У всех на глазах слезы, на устах молитва и добрые пожелания. Вот пробиваются сквозь толпу два священника, о. Соболев, и Гедеоновский, о. диакон институтский и дорогие мои Иван Алексеевич и Евгений Геннадьевич с певчими. Начался перед вагоном напутственный молебен. Все кругом плачут; слезы душат и меня. О, незабвенные минуты этой прощальной молитвы! Вот где познается, как глубоко западает утешение религии. Молились все, действительно, от души. Да благословит Господь устроителей молебна! Подошел о. Аркадий Оболенский с причтом: о. Григорий Соболев говорил прочувствованное слово о святости предпринимаемого нами подвига, о необходимости бодриться, даже радоваться, что удостоились такого жребия.

Кончилась молитва. Я с родными в вагоне; жена держит мою руку и смотрит в глаза мои с такой скорбью, что становятся вполне понятны слова св. Симеона Богоматери: «Тебе же Самой душу пройдет оружие». Да, еще не сразила никого из нас японская пуля, а оружие уже прошло наши души. Оля[2], отец и мать плачут; дети, мои милые сиротки, и Пясковский[3] держатся за мою рясу; глаза всех на мне. Ох, тяжело! Креплюсь, но, чувствую, еще момент, и стон вырвется из груди моей, и я дико, неистово разрыдаюсь. Милая Оля: ей самой тяжело, а она меня утешает. Как хорошо, что мы христиане! А в окно вагона смотрят не менее скорбные лица духовных детей-орловцев; беспрестанно входят в купе получить прощальное благословение, подают просфоры, подарки… И сколько любви и внимания в этих дарах! Вот развертываю потом коробку – очищенные уже орехи сами как бы говорят: «Не портите зубы, уже покололи»; вот яблоки, апельсины, вино, консервы, нитки, иголки, снурки, а вот и рогулечка костяная, чтобы «батюшка» в дороге занимался рукоделием и не скучал, вот книги… Господи, благослови эту любовь Своей любовью!

Певчие беспрерывно поют: «Тебе, Бога, хвалим», «Под Твою милость прибегаем, Богородице», «Аллилуия», величание св. Митрофанию и др.

Входит офицер и передает просьбу директора Орловского корпуса благословить кадет. С радостью исполняю; я так любил всегда и кадет и их наставников. Как отрадно бывало с ними молиться 8-го ноября в их храмовой праздник! Да благословит Господь и их искренно религиозного директора-отца: с пути мысленно благословляю и его, и корпус. Простился с г. губернатором, с провожающими, и снова в вагоне с родными.

Не верится, что вот сейчас все эти милые лица скроются с глаз надолго-надолго. Третий звонок; трубач подает сигнал ехать. Сразу сердце упало; еще раз прижал к груди своей жену и родных. Но сердце не камень, сколько ни крепись. Все рыдают: можно ли найти человека, который в такую минуту сдержал бы себя? Мне кажется, нет; по крайней мере, чего я боялся, то и случилось – разрыдался дико, страшно; казалось, вся душа выйти хочет куда-то, а перед глазами жена, почти упавшая на руки близких, родители, родные; все рыдает. Господи, не дай еще переживать такие страшные моменты! Кажется, не перенести.

Поезд пошел. Я уже безудержу плачу на груди моего дорогого доктора Николая Яковлевича, который провожает меня до Тулы. Вдруг взор мой упал на ясно видимую из вагона полковую церковь, и снова слезы и рыдания вырвались из груди моей: моя родная церковь, школа, дом[4]… Ведь каждый камень я знаю в них; а сколько пережито там сладких моментов религиозного восторга, общения молитвенного! Трудно не рыдать. Все пережитое на том святом участке земли за семь лет, при этом последнем взгляде, пронеслось и вспомнилось в мгновение, и, естественно, я рыдал. Много значит участие в горе человека, особенно родного, друга; это испытал я на себе. Дорогой Коля всю дорогу до Тулы старался развлечь меня, заставить хоть немного забыть столь внезапно наступившее мое одиночество, и, могу сказать по совести, его участие много облегчило мне горечь ужасной разлуки.

Вот и родная Отрада[5]. Яков[6] выехал встретить меня на «Степенном». Благословил я из окна вагона столь памятную и любезную мне рощу, Малыгину аллею, мой садик. Как я любил там гулять, размышлять, копаться, читать! Прощайте, милые места! Когда-то увижусь с вами?

Мценск; снова незабвенные лица духовных детей – Бойкины, Александрова и другие встречают меня. Идем в вокзал. Слезы, благословения, молитвы, пожелания и здесь; Орел как будто еще не окончился, дорогой Орел…

Едем дальше. Все родное проехали; на станциях никто уж не встречает; сидим в вагоне и беседуем о жгучем для нас недавнем прошлом и будущих трудах. Что-то будет? что? На все воля Божия, без которой и волос не падает с головы человека. Дай же, Господи, смириться под Твою крепкую, мудрую и любящую руку!

Подъезжаем к Туле; встречает комендант г. Пороховников, чудный человек, ведет нас осматривать привокзальную новую церковь-школу. Я просто поражен: масса света, прекрасный иконостас из серого мрамора, а живопись монахинь, сестер Дивеевского монастыря, выше всех похвал.

Подали телеграмму от Ивана[7]; извещает, что Оля после молебна и прочувствованного слова о. Аркадия успокоилась. О, дай, Боже! Спасибо дорогому Ивану; теперь и я поеду далее покойнее.

Переехали на Тулу Сызрано-Вяземскую. Сели в вагоны. Простился с моим утешителем Колей и снова со слезами поехал далее, на Ряжск, где стоянка два часа и обед. Устроились с Михаилом Матвеевичем[8] по-домашнему.

Окончился навеки памятный день 11 июня. Слава Господу, помогшему перенести его! Дай, Боже, силы дождаться счастливого дня возвращения!

12 июня

12-е число прошло плохо. С утра я занялся осмотром своего провианта и снаряжения. Спасибо, что не сам укладывал; вот теперь на полдня интереса, и кроме того я, наверное, протестовал бы против обилия всего сверхнасущного, тогда как теперь благословляю позаботившихся, т. к. и путь далек и едоков сколько угодно.

Осмотрев вещи, занялся осмотром своей позиции – купе, чтобы получше устроиться. Как подобает истинно русским людям и христианам, первая моя забота была украсить свою походную храмину иконами; без них как-то неуютно, недомашне и на душе непокойно. Устроился и радуюсь, как дитя. Смотрю на снимок своей церкви, вспоминаю, как я шел, бывало, служить; вот на эти ступеньки всходил, на этой дорожке говорил с народом; а вот видна школа, и в ушах воскресает веселый смех детей; вот мой домик, окошко; вглядываюсь – представляется, что смотрит лицо милой Оли, мамаши или дорогих деток. Как они любили взором провожать и встречать меня! Ах, уже далеко-далеко это теперь и еще дальше будет… Жутко!

Как я всегда был счастлив в моей семейной жизни! Как мне благодарить Бога, что Он удостоил меня принять под свой кров престарелых родителей[9] и хоть немного послужить им! Вот и утешение, какого не купишь за миллионы: на войну меня проводили и благословили родители Своей рукой. Оля, родная моя Оля; так и стоят в ушах ее слова: «Хоть бы раз мы поссорились в нашей прошлой жизни, все бы легче было прощаться». Да, жили душа в душу и не только в смысле земной любви и общения, но и в высшем смысле: во что верю я, верит и она, и к чему стремлюсь я, что предпринимаю, она вполне разделяет. Как хорошо трудиться вдвоем! Посмотрю на церковь, школу, дом – ее участие везде-везде. Благодарю ее за все прошлое счастие. Группа с духовными детьми… Дорогие мои! сколько вы явили мне грешному любви и сочувствия!..

Ряжск; два часа стоим; пробовали пищу – хуже Тульской. Идем обедать и на будущее время решаем, что Гуров[10] будет у нас хозяином. Господи, прости: начинаю грешить, есть скоромное; но что же делать в дороге? Успокаиваюсь тем, что духовник разрешил.

С нами обедал и едет племянник Черногорского князя, молодой человек Владо Божиевич Петрович, который по своему желанию идет постоять за искренно любимую им нашу Русь-матушку. Он очень образованный, учился в Париже и Женеве. Я часто с ним говорю. Очень любит он Россию и от всего в восторге.

Едем дальше. На станциях стоим страшно подолгу. Я хожу проведать своего «Друга»[11], его полюбили все солдаты за кротость – смирнее всех в эшелоне. Пока все здоровы и благополучны. Солдаты на стоянках резвятся, как дети: кувыркаются, рвут цветы, траву, украсили свои вагоны древесными ветвями, как в Троицын день, никто из них не скучает. К вечеру стали поговаривать, что хорошо бы было прослушать всенощную; вспомнили, как бывало служили в родной нашей церкви. Как захотелось молиться! И праздник не в праздник без службы. Ну, уж всенощную как придется, а завтра обедницу решили отслужить, во что бы то ни стало.

Кругом мелькают деревни, церкви, поля, леса, равнины. Хлеба плохи; погода прохладная, дождь; мы оделись во все теплое.

Станция Сухарево. О счастье: служится всенощное бдение. И какое чудное совпадение: не надеясь застать нигде богослужения, я на память начал читать вечерню; прочитал; в это время подъезжаем к станции; идет служба, и как раз читается шестопсалмие, т. е. продолжение того, на чем я остановился. Известил о богослужении генерала, и стали молиться. Служил молодой священник; пели два телеграфиста. Поставили свечи, приложились к Евангелию и поехали дальше. На душе стало легче; как будто камень свалился. Как много значит привычка освящать богослужением праздничные дни!

Ужинали у меня в купе и долго-долго заговорились о милом прошедшем, родном; легли спать в 12.30 ночи. До завтра!

13 июня (воскресенье)

В 4 часа меня разбудили, подали телеграмму от М. И. Степанова[12]; очень было приятно. В 9 час. утра подъехали к станции Фитингоф; стоянка час; решили здесь служить обедницу. Я попросил у начальника станции разрешения совершить богослужение в станционном зале, на что он сейчас же согласился. Тогда мы с Михаилом[13] вынули походные ризы, Евангелие и крест, подаренные полку шефом, великой княгиней Елисаветой Феодоровной, зажгли свечи; пришли генерал, офицеры, солдаты, и мы не спеша отслужили обедницу. Умилительно было чрезвычайно: пели все и молились от души. Вот уж оценили мы тогда святой обычай на Руси ставить на станциях иконы; надо было видеть радость всех от высших до низших; все говорили одно: «Слава Богу, теперь и для нас настоящий праздник!» Я даже проповедь говорил на тему, данную дневным Евангелием, о необходимости смириться и в испытании не роптать на Бога, а веровать, молиться и твердо надеяться на помощь Божию. Было много и постороннего народа. При целовании креста я раздавал солдатам и народу книжки и листки, а господам офицерам ладанки с 90-м псалмом; все благодарили.

Едем дальше. По дороге среди прекрасной местности на остановках часто играет музыка: мы гуляем, и это хоть немного развлекает. По случаю воскресного дня на станциях масса народа: кричат нам «ура», просят сыграть «Коль славен», дают солдатам молоко, яйца, солому, папиросы и др.

Приехали в Пачелму; стоять 2 часа. Для нас накрыт большой стол; сели всей компанией обедать, вызвали музыку, которая и гремела весь обед. Время прошло очень оживленно. Сюда понаехали окрестные помещики с семьями; внимание нам оказывалось самое сердечное, а более эксцентричные барышни даже лошадей наших кормили сахаром.

При криках «ура» поезд наш тронулся. Пошли чудные леса. Ночь наступила дивная, лунная. Приехали на разъезд № 31 и здесь снова стоим час среди дремучего леса, облитого ярким светом луны. Что это за восторг! Такой ночи никогда не забуду. Конечно, о сне никто и не думал. Все офицеры вышли гулять, а солдаты аукались, и отзвуки голосов их разлетались далеко-далеко, Я ходил в каком-то странном состоянии духа; что-то мистическое наполняло все существо мое. Вдруг нежные, дивные звуки полились откуда-то из чащи. Оказалось, наш писарь, дворянин по происхождению, играет на мандолине. Затем послышался дуэт, и получилась среди леса и ночи своего рода серенада. Не хотелось шелохнуться среди этой мистической тишины окружающей природы. Вдруг шум, грохот… Это пронесся служебный поезд, как какое-то чудовище, ворвавшееся в наш рай и не смогшее удержаться тут: оно убежало от нас, и мы снова в прежней тишине, снова слышим звуки серенады. Но всему бывает конец. Наступил конец и нашему блаженству: трубач заиграл «садись», и мы снова затряслись далее. Улеглись на этот раз мы очень скоро.

14 июня

В 9-м часу утра подъезжаем к Пензе. Этот город расположен на горе и производит прекрасное впечатление из вагона. Но, насколько Пенза хороша издали, настолько же она грязна и неприглядна внутри. Наш Орел – столица перед ней. Осмотрев город и купив кое-что, я вернулся на вокзал. Вокзал хорош.

Тронулись далее. Путь лежит среди дремучего краснолесья. Остановились на разъезде Асеевка и пошли гулять по лесу. Меня удивляют лошади: как будто вполне разумные существа, они высовывают головы из вагона и с большим интересом осматривают окрестности.

15 июня

Утро. Приехали в Сызрань. Город в стороне. Получил телеграммы из Орла от духовных детей. Встретили эшелон Нежинского полка и с ним принца персидского[14]. Приятно было повидаться; я так всегда его любил.

Тронулись далее. В купе у генерала мы с Михаилом отслужили панихиду по его брате Александре на ходу поезда.

Завиднелась красавица Волга; по ее берегу мы ехали целый час. Что за красота! Что за многоводье! Идут пароходы в 5 этажей, тянутся баржи, плывут плоты, всюду жизнь, движение. Предстояло переехать Волгу по мосту длиною в версту с четвертью. Я сел на площадку вагона и, вооружившись биноклем, стал смотреть. Красивее и грандиознее зрелища я и представить себе не могу. Описать не берусь – это надо видеть. Я даже боялся ехать: как будто по ниточке шел поезд, и вот-вот она оборвется; но, Господь дал, проехали благополучию.

За Волгой уже другая картина: начались степи, более знакомая мне природа, как уроженцу Воронежской губ.

В Самару приехали в 9 час. вечера. Город хорош, но вокзал плоховат.

16 июня

Сегодня так прошел день, что и писать нечего. Все повторилось, что и прежде. Приехали в инородческие места: татары, башкиры, мордва, черемисы. Продают кумыс. Бугуруслан очень красивый город издали, только лишен растительности. Целый день едем отрогами каких-то гор. Обедали в Абдулине; пища была плохая. Все здоровы.

17 июня

Уфа. Чудный вид на город, расположенный на крутой горе. Длинный мост через реку Белая проехали благополучно: все мосты охраняются часовыми[15]. От самого Бугуруслана стали попадаться татарские деревни с мечетями. Странное с непривычки впечатление производят эти минареты с полумесяцами: в России… и однако полумесяц свободно сияет над селом. А говорят еще о русской нетерпимости. И ведь сколько таких сел проехали мы! Ну, до чего страшны татары здесь в своей обычной обстановке, до чего грязны и безобразны; башкирцы тоже. Я раньше думал, что только наши мужики отличаются нечистоплотностью; однако инородцы такие же. Постройки их точь-в-точь русские; мечети деревянные, небогатые.

В 9 часов мы двинулись далее. Нас предупреждали в Уфе, чтобы мы весь день не ложились отдыхать, смотрели в оба, так как виды откроются очаровательные. Действительно, что пришлось увидать, то даже трудно описать. С одной стороны – большая река Белая, по которой бегут пароходы, плывут плоты; с другой – горы, сплошь покрытые дремучими лесами. Это начались предгорья Урала. Но эти виды были только «цветики», ягодки же впереди.

Подъезжая к станции Аше Балашевской, мы увидели огромную гору, покрытую лесом, конусообразную. Как будто кто нарочно убрал ее зеленью. Все назвали ее «красавица», да и по достоинству.

Проехав Ашу, мы буквально замерли от восторга. Все высыпали к окнам; мы боялись потерять мгновение: начался переезд Уральских гор. Едем по берегу быстрой горной речки Сим между огромных гор и скал. Все покрыто чудным лесом. Горы и скалы – одна причудливей другой: то конус, то опрокинутая чаша, то вдруг совершенно отвесная скала страшной высоты, из красного камня, как обрубленная и полированная, с трещинами и пещерами. Мне живо представилась Афонская гора с ее подвижниками; смотря на эти горы, скалы и пещеры, так и кажется, что вот-вот выйдет из них какой-нибудь старец и благословит нас; но это только кажется, на самом деле всюду грязные татары и заводские рабочие.

Вдруг сердце замерло: мы несемся в упор прямо на огромную скалу; еще минута, и мы разобьемся вдребезги. Но внезапный поворот, и эта гранитная громада перед нашими глазами открыла как бы зияющую пасть, готовую проглотить нас. Оказалось, она рассечена могучею рукой человека на две гранитные половины, и мы несемся по длинному каменному коридору. Невольно у всех вырвался крик восторга.

Но вот выбрались мы из каменных объятий и снова мчимся, извиваясь змеей, по берегам рек Сима и Юрюзани. Какие чудные горные реки, быстрые, бурные! Часто видим и небольшие водопады. Коридоров было несколько. Тут до вечера мы успели видеть два сталелитейных завода с заводскими селами. Как красиво они расположены между горами! Производят впечатление совершенного подобия аулов. Люди живут, очевидно, зажиточно: соломы нигде не видно, везде крыши деревянные и железные. Особенно поразила меня белая часовня на высокой-высокой горе над заводом: стоит она, как святой часовой, выше всех минаретов и осеняет крестом своим этих тружеников стали и угля, копающихся в старой груди Урала. Ах, красота-красота природы. Как она возвышает душу и приближает к Богу! Офицеры говорят мне: «Смотря на окружающее, можно ли не верить?» Да, если бы всегда и все обращали внимание на окружающее и искали истины, то много-много природа помогла бы им.

А тем временем мы уже оканчиваем Европу и подъезжаем к Азии. Прощайте, европейцы! Мы становимся уже азиатами. Но, поверьте, любить вас искренно не только не перестали, но еще больше любим; сердце так и рвется к вам, только вас здесь не хватает; кажется, бросил бы всю эту красоту и полетел бы к вам. Однако стальная машина не дремлет, а все тащит и тащит, не к вам, а от вас, все вперед и вперед.

Дорога крайне опасна: с одной стороны отвесные скалы, с другой быстрая река; а поезд бежит, постоянно изгибаясь то вправо, то влево; случись крушение, спасенья нет.

Что за воздух в горах! Как он чист и свеж! Настолько, что на очень далеко отстоящей от нас горе собравшаяся вокруг костра толпа рабочих разговаривает между собой, а мы слышим даже отдельные слова: «только два окуня поймал сегодня», – говорит один.

Вечер. Всходит огромная луна, как горный фонарь; выходит и осматривает, все ли горы в порядке и на местах ли, не нарушили ли они данной им от Творца гармонии; вот она вверху горы, вот нырнула в долины и медленно, покойно уходит в высь небесную. Все в порядке: горы не грешные люди; они не пойдут нарушать законы Вседержителя. А вот каким темным покрывалом ложится тень от больших гор на меньшие и долины. Ах, эти долины! Они сейчас скроются в этом темном покрове; а как они хороши днем, при свете солнца! Змейкой бегут по ним серебристые горные ручьи, переливаясь тысячами самоцветных камней; ярко зеленеет трава, прямо блестит – ни пылинки, и все покрыто цветами разных сортов, – ковер, подобного которому не было даже у Соломона.

Я забрался на открытую платформу, сел на козлы командирского экипажа и в уединении отдался думам о пережитом за сегодняшний день.

18 июня

В 4.30 утра приехали в Златоуст. На улице туман; города не видно. Остается одна станция, и Европе конец. Решили отслужить на границе молебен.

Проехали станцию Уржумку, последнюю европейскую, и мы с Михаилом начали служить молебен. Тихим ходом, при пении тропаря св. Митрофанию, подъехали мы к заветному каменному столбу, на одной стороне которого написано Азия, а на другой Европа, и при пении «Иисусе сладчайший, спаси нас», «Пресвятая Богородице, спаси нас» переехали границу. Стоя на площадке и ступеньках вагона, я благословил Европу, а затем, обернувшись, благословил Азию. Эта минута будет памятна на всю жизнь. При пении «Спаси, Господи» все прикладывались ко кресту, и я обходил вагоны.

Проехали ст. Хребет. Горы оканчиваются, и теперь зигзагами спускаемся с Уральских гор в сибирские долины. Слава Богу! Первую часть пути совершили благополучно; только одна лошадь пала во 2-м эскадроне.

В 4 часа дня приехали в Челябинск. Здесь дневка. Города почти не видно; он на равнине в 1, 5 верстах от станции.

Господи, что здесь творится на военной платформе! Прямо столпотворение вавилонское. Собралось 6 эшелонов наших да столько же 52-го Нежинского полка. Масса лошадей поставлены прямо около платформы целой кучей; все привязаны к временным веревочным коновязям; ржание, визг, крики солдат на лошадей, масса оружия, седел, фуража, солдат, офицеров; все суетятся, спрашивают, кричат. Бедного коменданта затрепали.

На самом вокзале не лучше. Такая же толпа; не только в зале, но прямо на платформе расположились дамы, джентльмены, сестры милосердия, врачи, офицеры, солдаты, серые мужики. Сидят иные прямо на полу, другие на чемоданах, узлах; здесь же и едят, и пьют чай. Снуют носильщики; орут благим матом дети.

Захотелось мне выпить содовой воды; вхожу в буфет, с большим трудом протискиваюсь. Содовая вода вся выпита (жара более 30°). Подали клюквенного квасу. Кое-как выпил. Денег никто не спрашивает; за пассажирами нет возможности уследить: заняты сплошь все столы и междустолия. Должен был я сам подойти к буфетчику, чтобы расплатиться.

Бежит солдат и говорит, что меня спрашивает какой-то священник. Иду и кого же вижу? Брат о. Аркадия приехал из Екатеринбурга встретить меня. Я был очень рад ему; поговорили с ним около часу.

В это время приехала Наталия Аф., и я поехал к Карцевым на их городскую квартиру. Широкие улицы, хорошие дома, даже электрическое освещение; одно плохо – улицы не вымощены; город большой, до 30 тысяч жителей. Меня поразили здешние лошади: маленькие такие, но сильные и бегут страшно быстро; растительность на них очень большая, грива до земли. Проехали мимо хорошего женского монастыря; рядом также хорошее белое духовное училище с отдельною при нем церковью; железнодорожное собрание, прямо-таки поразительной архитектуры, построено сплошь из гранита. Приехали, выпили по стаканчику чайку, и скорей с г. Карцевым отправились в баню. Как приятно после 8 суток пути помыться! Хочу завтра поисповедаться и приобщиться св. Таин. О, если бы это удалось! Как я был бы рад! Радушная хозяйка к нашему возвращению приготовила даже уху и мягкую постель; приятно понежиться после долгого путешествия.

Много получил здесь писем от духовных детей.

19 июня

Ночевал у Карцевых; встал в 5 часов утра и пошел в женский монастырь исповедаться и причаститься св. Таин. Пришел в монастырский собор как раз в то время, когда монахиня только что начала читать правило ко св. причащению; я прослушал его. Поисповедавшись у старца, я с разрешения священника, оказавшегося моим земляком, совершил св. литургию, первую в Азии. Отлично пели монахини. Хорошо было служить: и храм прекрасный, и пение чудное, но люди – ни души знакомой, родной. Как я рад, что приобщился св. Таин! Где-то теперь еще придется?!

Напившись чая у игумении и отдохнув у Карцевых, я поехал на вокзал. Стоит сибирский поезд и везет пассажиров в Иркутск и между ними отряд сестер милосердия. Посмотрел я на них да и осудил грешный: почти все завиты, напудрены, надушены, затянуты в корсеты и довольно свободно позволяют ухаживать за собой совсем незнакомым офицерам. Чрезвычайно больно видеть это; одним утешаюсь, что там, на полях битв, лицом к лицу со страданиями ближних, они забудут о себе и послужат им всей душой.

Подали наш поезд. Нам отвели чудный Пульмановский вагон 2-го класса; мне дали отдельное купе, и я устроился в нем, как дома, с полным комфортом.

20 июня

Плохо спал, часто просыпался и воевал с мухами, которые как-то ухитрялись пробираться под сетку, которую я предусмотрительно надел себе на лицо с вечера.

Природа пошла однообразная, степь; но земля роскошная: хлеб прекрасно родится, особенно пшеница. С самого утра на каждой почти станции масса народу. И что за вежливый народ! Все снимают шапки и искренно приветствуют; многие держат в руках мешки с хлебом, с лепешками пшеничными; у других лотки с кренделями, с яйцами; все это, ходя по вагонам, они давали солдатам, так что к вечеру в каждом вагоне набралось по большой куче лепешек и всякой снеди. На одной станции мужик разносил в подарок чудный свежий лук, и я соблазнился: взял себе пучок, которым с удовольствием лакомился за завтраком.

К 11 часам утра приехали на ст. Зырянку; здесь я отслужил обедницу, во время которой говорил эшелону краткое поучение о необходимости в предстоящих трудах взаимной любви и поддержки, а также соблюдения строгого послушания начальству, хранения дисциплины. После раздавал книжки и листки солдатам и народу. Нужно было видеть радость станционных служащих и усердие, с которым они молились; оказывается, церковь от них в 15 верстах, и службы на станции никогда не бывает. Пели все, и вообще богослужение прошло с таким же одушевлением и радостью, как и 13-го числа.

В 1 час дня приехали в г. Курган Тобольской губернии. Город имеет тысяч 20 жителей; порядочно поляков; особенной красоты никакой, хорош только мост через реку Тобол.

Дорога везде охраняется часовыми из запасных. Едем блогополучно; одно плохо: паровозы отапливаются плохим углем и невообразимо поэтому дымят.

21 июня

Встал по-орловски очень рано, а по здешним часам очень поздно, почти в 8 часов. Разница во времени достигла уже трех часов; значит, далеко укатили мы от милой родины.

Прибрался я в своей квартирке-купе сам; я очень люблю сам все делать: это сокращает время, и поэтому я не даю ничего делать Ксенофонту[16], хотя он часто заходят ко мне. Временем занимаюсь рукоделием: сплел себе для пояса и для туфлей 4 шнурка.

В окно смотреть не стоит: однообразная тянется степь с жиденькими кое-где деревцами и солончаковыми озерами. Только и разнообразия, что встречающиеся в степи огромные табуны киргизских коней, стада скота и около них гарцующие на своих карликах-копях киргизы с длиннейшими кнутами. При 33° жары киргизы щеголяют в ватных халатах, крепко затянуты поясами и на головах меховые шапки; лица вымазаны салом и загорели, как уголь.

В полдень завиднелся г. Петропавловск. Это уже Акмолинская область, земля войска Сибирского, казаков. Город очень живописно разбросан на гористом берегу р. Ишима, чрез который перекинут весьма длинный мост. В городе поражает обилие мечетей; их пять, все каменные. Оригинальны мусульманские кладбища: на каждой могиле поставлен маленький домик, вроде собачьей конурки, и покрыт железом. Жара страшная, духота невообразимая.

Осматривал вокзальную церковь, построенную на деньги фонда Императора Александа III, очень красивая церковь, с дубовым иконостасом. У нас пока всё благополучно, а вот в 4-м эскадроне неладно: сейчас получили телеграмму, что там заболел солдат, которого пришлось оставить в Кургане, да у лошади случился солнечный удар. У нас же вышел казус: вырвалась одна лошадь и убежала в степь: 2 солдата верхами не могли нагнать, так и уехали. На следующей станции за 16 верст киргизы привели ее к нашему поезду. Слава Богу, разразилась гроза, прошел хороший дождь, дышать стало легче. Я перебрал вещи; ведь надо умудриться все так уложить, чтобы можно было потом поместить в двуколке. Наступил холодный вечер; все попрятались по своим гнездам.

22 июня

Странная стоит температура: днем жарко, ночью холод. Встал нарочно пораньше, чтобы не проспать реки Иртыша, этого многоводного притока р. Оби, на холмистом берегу которого очень красиво расположен г. Омск. Вот уже и река; опять длиннейший мост: бегут пароходы, плывут баржи. Смотрю на воды Иртыша и вспоминаю судьбу славного казака Ермака Тимофеевича, плывшего по этой самой реке в своей тяжелой броне и не смогшего одолеть быстроты течения…

Вокзал в 4 верстах от города; их соединяет ветка железной дороги. Около вокзала огромная слобода, скорее похожая на город, так как в ней красуется много домов очень хорошей и оригинальной постройки, и уже есть церковь. По словам кондуктора, 10 лет назад здесь не было ни одного дома, а с проведением железной дороги образовался целый город.

Трехчасовая стоянка. Генерал поехал представляться генерал-губернатору Сухотину, а офицеры осмотреть город. Вернулись в восторге от магазинов, театра, зданий, Иртыша.

Переехали на продовольственный пункт в 15 минутах от главного вокзала. Вывели лошадей; трубачи поехали на Иртыш купаться и купать лошадей. Опять горе: вырвались 2 лошади и ускакали в степь. Сделали заявление коменданту, да так и уехали. До сих пор мы ехали по местам Сибири, которые на судебном языке называются «не столь отдаленными»; теперь вступаем уже и в места «отдаленные». Степи и степи, чахлые березы да местами горящий навоз – вот и весь ландшафт нашего пути; несколько станций проедешь, а никакого жилья. От скуки стал больше читать.

23 июня

5 часов утра. Приехали на ст. Каинск; самого города почти не видно: он в 12 верстах. Стоим 2 часа. Далее начнутся верст на сто с лишком непрерывные болота; вода, говорят, такая гниль, что местные жители переносят ее только по привычке, а нас предупреждали не пить, потерпеть. Едем. Действительно, необъятные пошли болота; множество болот с водою, покрытою плесенью. Это и есть центр знаменитой Барабинской степи, родины столь же знаменитой болезни лошадей и рогатого скота, «сибирской язвы. От неисчетного множества нападающих на нас болотных обитателей – песьих мух, или «японцев», как мы их называем, в вагонах сидеть невозможно. Представьте себе, что вы в жаркий летний день окружены массой мух; вы негодуете, отмахиваетесь, чуть не проклинаете день рождения. Теперь подумайте, что переживали мы, когда в вагонах носились буквально-таки целые рои не только мух, но всякого рода других насекомых: оводов, стрекоз, преогромных кузнечиков, комаров, мошек. Все это кружилось, жужжало, стукалось об наши головы, кусало.

Целый день ехали мы по этой пустынной местности и только к вечеру встретили небольшое село с церковью на берегу озера-болота. Бабы выносили продавать карасей, жареных в сметане.

Странные здесь постройки: почти все крыши покрыты дерном с довольно толстым слоем земли. Всюду на обитаемых местах кругом курится навоз: жители нарочно жгут и этим немного ограждают себя от комаров и оводов. Замечательно, что животные сами лезут в дым и стоят так. На лицах у жителей надеты сетки, или просто головы почти наглухо обвязаны платками с небольшими прорезами для глаз.

24 июня

Утро, 6 часов. Переезжаем широкую и глубокую сибирскую реку Обь. Хотя здесь собственно верховье реки, но мост разве немного меньше волжского в Сызрани. Мы стали уже свыкаться с длиннейшими мостами и многоводными реками, а раньше было как-то жутко.

Река очень оживлена: много пароходов и барж. На другой стороне реки станция «Обь». Хорошая водная торговая артерия, и тут же на самом берегу железнодорожная станция; это пересечение железного и водного путей сделало то, что здесь образовался торговый пункт, теперь уже город, Новониколаевск или, как здесь все зовут, Никольск. Десять лет тому назад на месте этого города была непроходимая тайга, девственные леса с дикими животными и ни одного буквально дома; а теперь здесь хороший торговый город с населением в 40 тысяч человек, с чудным собором и еще тремя церквами, с прекрасными школами, магазинами – прямо, что называется, по-американски. Городом Новониколаевск стал как раз перед началом войны, с 15 января сего года. Он очень живописно расположен на крутом берегу Оби. На предыдущей станции, в Кривощекове, мы простояли лишних два часа, так как на ст. Обь собралось уже много эшелонов, и нас некуда было принять.

Наконец приехали, выгрузились. Здесь стоим двое суток. Путей запасных мало, а собралось уже десять эшелонов.

Что творится на коновязях, просто ужас. Две тысячи лошадей собраны вместе на веревочных коновязях. Жара, их кусают слепли, они дерутся, кусаются, ржут, визжат; здесь же работает интендантская рушка, сушилка, веялка; все шумит, кричит, все покрыто тучею пыли. Картина! Что же после этого будет на войне? Страшно и подумать. Терпели, терпели наши солдатики около лошадей на и взялись за кнуты и хворостины; как начали они строптивых кусак и драчунов отхлестывать по заду, то живо смирили их; а после, только крикнет солдат да покажет кнут, сейчас стихают лошадиные страсти. Вот подите: кнут помог; я сам свидетель, что среди этого ада другого ничего не оставалось делать. К вечеру выкупали коней, напоили, накормили, спала жара, и понемногу все утихомирилось.

Боже мой! Целых 6 писем принесли: из них два от Оли и одно от Николая Яковлевича. Какое счастье увидеть в такой дали родной почерк, услышать милую речь! Намеренно говорю «услышать». И верно: когда читаешь в местах-то «отдаленных» письмо с родины, то в воображении воскресает самый голос пишущего. Слава Богу, Оля бодрится и смирилась. О, если бы это было не в письме только, но и на деле!

Идет подполковник 52-го Нежинского полка и говорит: «Советую пойти в баню; здесь рядом, казенная, хорошая». Вот радость-то! Действительно прекрасная баня, и мы отлично вымылись. Вообще на этом пункте построено несколько огромных каменных зданий в два и в три этажа; в них находятся офицерские номера, солдатское помещение, столовые, офицерские и солдатские бани, лазарет, прачечная. Все это даром, для отдыха и чистки проходящих войск. Великое спасибо сказали мы устроителям, да и все, конечно, говорят то же.

Солдаты мои что-то расклеились. У Михаила начинается флюс, а Ксенофонт целый день сегодня ничего не ест, и все его что-то тошнит; но они бодрятся и меня утешают. Хорошие они люди и какие сердечные! Напр., Ксенофонт потихоньку от меня спрашивает Михаила Матвеевича, хорошо ли я сплю, ем ли, гуляю ли. Или вот еще: на большой остановке после гулянья вхожу в свое купе, смотрю, а у меня целая канцелярия – Михаил и Ксенофонт оба пишут. Спрашиваю, кому они пишут. Ответ: «Нашей матушке; она, бедная, теперь, наверное, скучает». И какие письма! До того сердечные, утешительные, что, право, при чтении их слеза навертывается.

Хотелось бы очень устроить здесь общий молебен для съехавшихся случайно солдат нашего полка, моих духовных детей, и побеседовать с ними. Но, кажется, не придется: такая идет сутолока, у солдат с лошадьми и фуражом столько возни, что прямо-таки и времени не выбрать и людей не собрать. Вообще мое главное дело в пути сводится только к служению своему эшелону, а целому полку служу только домашней молитвой, поминая путешествующих духовных детей моих и прося им от Бога прощения грехов, благодатной помощи в трудах и благословения.

В 6 часов вечера мы с Ксенофонтом поехали (я на «друге», он на «закидке») на Обь попоить лошадок. Около пристани стоял казенный пароход. Генерал наш, офицеры, песенники сели на него и поехали с песнями кататься по Оби; это «водяные», т. е. чиновники по водной части, оказали любезность, пригласив наших покататься на их пароходе. И понеслась в Сибири над водами быстрой Оби удалая песня черниговцев. Со времен Ермака, вероятно, Сибирь и Обь не видали в своих недрах такого молодецкого войска. Глядел на плывших, и живо представились мне храбрые казаки Ермака Тимофеевича, когда-то плывшие по сибирским рекам тоже добывать славу своему государю и родине и оглашавшие воды, наверно, такими же удалыми песнями.

Ах, песня народная, истинно русская! Она, как и музыка, выражает душу народа. Слышите, какою широкою волною разливается песня наших воинов? Какие ползучие в песнях этих ширь, мощь, энергия! Именно только русские воины так поют. В их песне ясно чувствуется бесхитростность, простодушие, вера и сила, сила могучая, именно «ползучая», не падающая, не теряющаяся при напастях, а идущая все вперед и вперед, пока не достигнет своей цели; а достигла, и враг прощен: с ним Русь целуется. Да, особенно поет войско русское! Грянет ли хором с бубнами песнь военную – заликует друг, затрепещет враг; запоет ли хором «Отче наш» – слышит Бог его веру и молитву сердечную. Ох, и люблю же я своих воинов! С малолетства стал любить их, а теперь в восхищении от их терпения, безропотности, даже радости, что вот де и они могут, и они «сподобились» возможности постоять за «Русь-матушку, за царя-батюшку, за веру православную». Это их слова!..

Напоив коней, мы с Ксенофонтом поехали по городу. Есть замечательные магазины, но в общем молодость города еще сильно заметна: дома как-то разбросаны, мостовых нет… Впрочем, отсутствие мостовых – особенность сибирских городов; говорят, даже Иркутск, столица Сибири, и тот только два года как вымостил главную улицу, а с младенца-то Новониколаевска что и спрашивать.

Во время катанья мы увидели, как пасущаяся корова с острыми рогами бросилась в толпу детей и два раза высоко подбросила девочку лет шести. Я думал, до смерти она ее забодала; ан нет: встала и побежала. Ангел хранитель не допустил.

25 июня

Утро. Стоим в Оби. Слышу звон в железнодорожной церкви; мигом оделся и торопливо пошел к богослужению; пришел еще до начала утрени и простоял всю службу. Сегодня, помимо поста, еще и пятница; а есть возможность попоститься. Иду в лавку и покупаю пару чудных копченых стерлядей за 25 коп.; не поверил сначала, когда сказали цену, переспросил. Впрочем, стерлядей в Оби сколько угодно, а потому они и дешевы. От жары полуденной раскис; лежу, постыдно сдавшись. Вечерком сходил на реку еще раз полюбоваться ее шириной и оживлением, а потом покатался немного на других.

26 июня

Тронулись в дальнейший путь. Началась «тайга» сибирская. Холмистая местность покрыта сплошь лесом; деревья уже не чахлые, как в Барабинской степи, а толстые и громадной высоты. Встречается много полян и оврогов без леса; они густо покрыты высокой травой, такой высокой, что коровы видны только наполовину. Масса цветов разнообразных оттенков. Возделанных полей почти нет; сел ни одного не встретили до вечера, а лишь при станциях домов пять-десять новоселов переселенцев, еще не устроившихся и не обстроившихся.

На станции Чабула я разговорился с мужичком, переселенцем из Курской губ., о земле. Он сказал, что землю правительство еще не делило между ними, а каждый пашет и косит, где хочет и сколько хочет; только деревьев без разрешения лесничего рубить нельзя; да они и боятся уходить далеко в тайгу: можно легко погибнуть.

Солдаты наши купили две косы и косят на каждой остановке травы, сколько хотят. Вот в какую благодатную страну приехали! Даже странно как-то.

Пью без конца чай. Мошки и комары – здешнее бедствие; начальник станции, кондуктора, стража, рабочие, мы все решительно в сетках. Бедные лошади прямо мучаются.

Купил себе на одной станции земляники и клубники, поел и поплатился жестоко; не буду больше есть здешних ягод: они растут на болотной почве и, кажется, вредны.

27 июня, воскресенье

Утро; по железнодорожным часам 4, а по местным 8 часов. Приехали на ст. «Тайга», что близ г. Томска. Хотел здесь устроить богослужение, но наше начальство еще спит; а служащие очень просили. Что делать! Пришлось отложить.

Ходил смотреть привокзальную церковь; она каменная, но мала чрезвычайно; между тем как, кроме большого числа служащих, здесь расположен довольно большой поселок из зажиточных, очевидно, переселенцев, так как не видно ни одной соломенной крыши. Церковь внутри ремонтируется; службы не будет.

Cвященник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка о. Стефан Васильевич Щербаковский

Симпатичный сторож при этой церкви; он из отставных солдат. Узнав, что я полковой священник, старик воодушевился и стал рассказывать, как он воевал в 1877 году, как брали Карс, и от души пожелал мне, чтобы я на войне подражал их священнику: «Вот у нас батюшка был старик седой, как лунь, а при штурме Карса и в других битвах всегда бывало идет с нами с крестом в руках; мы в атаку, и он с нами… Славно было биться рядом с ним». Это было в Абхазском пехотном полку. Фамилию священника старый вояка забыл.

Поблагодарив старика за пожелание, я пошел к генералу. Решили служить обедницу на ст. Судженке, куда прибываем в 9 часов утра по петербургскому времени.

Опять едем тайгой. Бывало, я представлял себе тайгу чудным красивым лесом, но оказалось не то. Мы привыкли видеть лес обыкновенно зеленым; всякое сухое дерево сейчас же убирают. А тайга это – дремучий лес, состоящий из пихт, сосен, кедров, берез и других пород, – зеленый лес, но перепутанный с массой сухих деревьев, поломанных, обгорелых и тут же валяющихся. Встречали десятки десятин с горелыми деревьями. Эта безжизненность, присутствие сушняка, никем не убираемого, страшно портит общую картину тайги.

На одной станции разговорился с крестьянином, переселившимся еще в 1853 году; он жаловался на трудность возделывания земли, на плохую почву: «и много земли да толку мало; замучились пахотой, а родит скудно. Действительно, встречающиеся возделанные поля жидки. Поддерживают здешний люд тайга да сенокосы.

Приехали в Судженку. Начальник станции (кажется, поляк) не позволил совершить службы в зале 2-го класса. Пришлось устраиваться в 3-м классе, где не оказалось даже иконы. Я принес свою икону св. Митрофания да поставил Евангелие и крест; сторож принес двухкопеечную свечку… – вот и церковь готова. Собрались генерал, офицеры и почти весь эшелон, да подошли еще железнодорожные служащие: богомольцев-то и много оказалось. Служба, как и прежде, прошла очень хорошо; все воодушевленно пели. Я говорил поучение о необходимости честно и верно исполнять возложенный на нас Богом и царем долг, помнить присягу и не только исполнять свое дело, как приказание, но и любить его, чтобы совершать свои обязанности с сердечностью, без зависти, помогая друг другу. При таком исполнении долга, да если к тому же будем держать себя в непорочности, Господь, Который укрепил немощи расслабленного, укрепит и наши слабые силы и благословит успехом наши дела. Приложились к кресту. Все были рады и с ободренным духом пошли в вагоны, чтобы ехать к месту исполнения своего долга.

Местность стала немного веселее; тайга реже. В Мариинск приехали на два часа раньше расписания. Вот вам и Сибирская дорога! Говорили, она плохая, а вот до сей поры не только нигде не задержались, но даже целым днем едем раньше. Мариинск в унылой местности; две трети жителей евреи; торговля вся в их руках. Никак не думал, чтобы в Сибири были и евреи; однако, оказывается, их много здесь, а города Каинск и Мариинск почти сплошь населены ими.

28 июня

Природа резко изменилась; начались горы, отроги Саянского хребта; тайга продолжается. К прежним бедам прибавилась новая, мелкие мошки да такие назойливые, что лезут всюду: в уши, нос, рот, за рукава; все мы поголовно в сетках, иначе гибель.

Забыл упомянуть, что все стрелочники и путевые сторожа вооружены револьверами, а некоторые и винтовками.

Никак не могу привыкнуть к здешнему пути; все мне как-то жутко: зигзагов на Сибирской дороге масса, подъемы и уклоны очень крутые, так что поезд летит сломя голову с уклона, и на этих ужасных заворотах вагоны становятся прямо боком, то едва-едва ползет в гору, и солдаты-денщики спрыгивают на лужайки тайги нарвать цветов для своих офицеров.

Вечером разразилась страшная гроза; удары грома были похожи на залпы из нескольких орудий. Никто не ложился; заперли окна, вентиляторы и с трепетом ожидали ударов; ведь поезд идет, а в движущиеся предметы молния чаще всего попадает. Говорят, что в тайге всегда такие ужасные грозы.

29 июня

Поезд идет по долине между чудных гор, очень похожих на Уральские. Только одна особенность: нет скал, и правая сторона гор покрыта лесом, а левая голая, ни одного дерева – все покрыто травой и разделано под пашни. Очень красивый вид имеют эти горные пашни и огороды; почти до самой вершины расположены они. И как это взбираются туда пахать! В общем выходит, что горы как бы покрыты правильными четырехугольными коврами: зелеными, серыми, желтыми, черными. Есть горы около реки Енисея очень высокие, особенно одна – даже смотреть страшно. Тайга и в горах продолжается, но здесь деревья гораздо лучше, чем на равнинах: много огромных пихт, сосен и кедров. Смотрю на кедры и вспоминаю из Библии Давида, построившего себе дворец из васанских кедров. Могучие деревья, и на них-то растут такие маленькие «сибирские разговоры», как называют здесь кедровые орехи; сибиряки любят под разговоры щелкать эти орехи, как у нас семечки.

Завиднелся Красноярск. И недаром он так назван: город расположен на голых горах, которые летом, когда солнце выжжет траву, кажутся красными. Красноярск расположен на берегу многоводной и неимоверно быстрой реки Енисея; такой быстроты течения при огромной ширине и глубине я и представить себе не мог; около устоев (быков) железнодорожного моста вода буквально кипит и шумит, как водопад. Снаружи город очень красив, особенно собор и духовная семинария, но внутри нет ни одной мостовой улицы, хотя камня тут же пропасть.

Поезд подошел к военной платформе, расположенной на самом берегу Енисея. Я пошел к реке и начал осматривать окрестности. Прежде всего, в нескольких саженях от меня направо огромный мост через Енисей; длина его без двух саженей верста; особенно поражают в этом мосту своею длиною пролеты: на одном пролете может поместиться почти весь самый длинный товарный поезд; и таких пролетов шесть. Направо и налево от реки очень большие горы, на склонах которых построены дачи, точно гнезда ласточек; в одном месте я насчитал в бинокль шесть прекрасных дач, одна над другой, – так красиво, что не оторвешься. Город весь как на ладони; к нему бегут пароходы и тянут за собой баржи. Первый раз в жизни я видел здесь плоты с пилеными и колотыми дровами; удивительно, как они остаются целы при такой быстроте течения. Прямо предо мною высокая с острой вершиной гора, или, как здесь говорят, «сопка»; кажется, от меня она всего в нескольких саженях. Спрашиваю у рабочего: «далеко ли до горы?» Отвечает: «восемь верст по прямой линии». Вот как мы, жители равнин, не привыкли к горам!

Обратно я пошел через лагерь Красноярского резервного батальона; на зеленом плацу лагеря стоит очень красивая часовня. Я присел на ступенях этой часовни отдохнуть. Ко мне подошли два унтер-офицера, уроженцы Харысовской губ., взятые из запаса. Разговорились. Я объяснил им ход войны и причины ее возникновения. Очень были довольны. На мой вопрос, тяжело ли им было бросить все и идти на войну, они в один голос отвечали: «Конечно, нелегко, да что же делать? Государь зовет – значит, нужно; вот теперь здесь мы и сами видим, что еще много ему сюда надо народу; по Сибири и ратников собрали. На нашу-то Харьковскую губернию татары и разбойники раньше нападали; однако отстояли своею кровью, зато теперь и тихо. Отстоим и сейчас; после и здесь будет тихо». Я буквально записал их слова.

Слышу звонок. Садимся в вагоны: едем; проехали мост и поплелись долиной между гор. С большим интересом продолжали путь среди роскошной природы; хоть немного отдохнули душой после однообразных равнин Барабинской степи. Чаще стали встречаться села с церквами; церкви почти все деревянные и многие убогие; дома же у жителей порядочные и решительно все крыты тесом. Служить по случаю праздника для эшелона было негде; отслужили только молебен в вагоне для именинников.

30 июня

Благодарю Бога, что ночь прошла благополучно. Ужасные уклоны и зигзаги, по которым поезд бешено мчится и при этом ужасно стонет, как бы прося тормозить, истрепали все мои нервы. Наши все еще спят, не желая признавать местного времени. Из природы записать нечего: все тоже, что и вчера; только больше стало попадаться огромных и стройных сосен, издали кажущихся красными.

На ст. Юрты мы встретили санитарный поезд со 125 ранеными солдатами и офицерами. Кто без ноги, кто без руки, у кого голова обвязана и проч.; но все имеют бодрый вид; добрая половина раненых имеют на больничных рубахах георгиевские кресты. Зрелище, насколько тяжелое, настолько же и поучительное. Офицеры советуют запасаться теплой одеждой. Поезд их отличный: своя кухня, ванна, доктора, сестры милосердия.

Сегодня исполнилось 20 суток нашего пребывания в вагоне, мы так устали, что не дождемся Байкала, чтобы хоть немного промяться: Байкал мы будем огибать отчасти верхами, так как железная дорога не вся еще выстроена.

Читаю «Добротолюбие» и богослужение Великого поста на русском языке. Что это за восторг, оторваться нельзя!

Слава Богу, до сих пор у нас все было благополучно; даже нашлись лошади, вырвавшиеся в Омске у солдат и убежавшие в степь.

1 июля

Ночь спал совсем плохо. Летели мы ужасно. Паровозы дергали немилосердно; даже вещи падали. Я положительно мучился на своем ложе. Не говорю уже, что жутко становится при такой бешеной езде, но получается и физическая мука: каждую минуту дергается тело, прыгает; да еще этот ужасный угольный дым, – прямо закоптели. Когда настало утро, я от души сказал: «слава Богу!» Чего же достигли от такой езды? На 4 часа раньше расписания приехали в г. Нижнеудинск, где и без того больше трех часов стоянки. Это машинисты для себя старались: приятно все-таки лишних четыре часа отдохнуть. Генерал вышел рассерженный, офицеры тоже хмурились; сделали заявление начальнику станции и получили уверение, что дальше этого не будет. И, действительно, дальше поехали по расписанию.

Местность очень гориста. Город Нижнеудинск лежит в долине на берегу страшно быстрой горной реки Уды, чрез которую перекинут большой мост в четыре пролета. Дно реки каменистое, и вода до того прозрачна, что с высоты моста можно считать камни на дне. Быстрота течения ужасающая; кондуктор же добавляет, что это еще мало воды, а вот посмотреть бы тогда, когда вода начнет сильно прибывать; а это должно быть уже скоро, как только солнышко сильнее пригреет, и снег начнет таять в горах. Получается таким образом совершенно обратное нашему речному положению явление; у нас, чем жарче, тем меньше воды в реках, а здесь, наоборот, тем больше.

Городишко плохой, весь деревянный; только две церкви. Это уже началась Иркутская губерния.

Простояв здесь восемь часов, мы в половине первого дня, а по местным часам в пять часов вечера тронулись дальше в сибирские глубины. Опять потянулась тайга; горы стали уходить назад и теперь кажутся синими облаками; едем среди долин и холмов, покрытых хвойными лесами. Чаще стали попадаться хуторочки; это переселенцы, семей по 5–10, поселились, получивши по 15 десятин на душу, и теперь разрабатывают их местами под пашни: выкорчевывают пни, жгут их, так что среди леса вблизи хуторов простираются возделанные маленькие участки земли. Встречается много берез. Но как жалок их вид! Половина ствола красная: с него содрана кора, из которой крестьяне делают коробки для хлеба, яиц: даже кроют они берестою крыши. Просто варварство, так как березы после такой операции болеют, еле-еле влача свое существование.

Рано лег, чтобы раньте встать: пора уже укладываться в поход кругом Байкала.

2 июля

Утро чудное. Недавно был дождь: ни пылинки; ярко сияет солнце; зеленеет травка; ветерок прохладный. Местность холмистая; на горизонте горы. Чаще стали попадаться населенные места, даже большие села с довольно хорошими церквами, и, что особенно замечательно, в каждом значительном селе видна пожарная колокольня-каланча и кроме того содержатся в исправности дороги. Косят сено.

За станцией Зима переехали по огромному мосту через р. Оку. Какое совпадение с именем нашей орловской реки! Только сибирская Ока несравненно лучше орловской Оки. Виды по берегам прекрасные.

3 июля

Станция Половина. Опять проехали 2 больших моста через р. Белую и через р. Китой. Вот как Сибирь богата реками и огромными мостами! Стали привыкать, а сначала поражались. Сейчас ст. Иннокентьевская, конец первой и большей части сибирского железного пути и начало болезней, т. к. 3 дня пути мы должны совершить походом верхами. Чтобы испробовать заблаговременно разные способы езды, думаю непременно ехать с полком отчасти в двуколке, отчасти верхом.

Приехали на Иннокентьевскую вовремя. Здесь нас выгрузили, и отсюда уже будет поход. Жара такая ужасная, что предполагают 40– 45 °. Верстах в двух от станции ярко блестит на солнце крест Иннокентьевского монастыря, где почивают мощи Первосвятителя иркутского. Величественный монастырский собор особенно резко вырисовывается на синеве близлежащих гор.

Рядом с воинской платформой находится несколько двухэтажных каменных зданий, в которых бесплатно отводятся номера для проезжающих офицеров, есть офицерская столовая с обедами из двух блюд по 40 коп. и помещения для солдат. В баню сходить не успели, т. к. комендант объявил, что по новому расписанию мы должны выступить из Иннокентьевской сегодня же в 6 часов вечера. Вдали в синей дымке виднеется г. Иркутск со своими многочисленными храмами.

Решил я первый переход совершить на двуколке; сиденье удобное, но кидает немилосердно. Много, очевидно, придется перетерпеть, но, надеюсь, привыкну. Штандарт и трубачи впереди; мы в середине; с боков и сзади вооруженные караульные солдаты. Заиграла музыка, и мы благословясь выступили в поход. Сердце дрогнуло: поход!.. Пыль невообразимая. Скоро мы совершенно потеряли человеческий образ и обратились в каких-то эфиопов.

Приблизились к Иркутску; прекрасный город; его особенно красят чудный собор и вообще церкви. Переехали р. Иркут, а потом красавицу Ангару, проехали мимо вокзала и поднялись на высокую гору; спуск очень опасный: едва не разбилась офицерская кухня: мы спустились благополучно, но страху набрались порядочно. Окрестности все покрыты лесами.

Спустившись с горы, мы увидели среди леса на лужайке развевающийся флаг, большой стол, накрытый белой скатертью, с винами, закусками. По сторонам стола два костра. Картина дивная! Это уполномоченный великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Второв угощал нас. Только около 2 часов ночи, на рассвете, тронулись мы далее в путь. Глаз не пришлось сомкнуть даже на одну секунду.

4 июля

Едем среди лесов по хорошей ровной и широкой дороге, по так называемому «Большому сибирскому тракту».

Вся Сибирь вследствие отсутствия железных дорог перерезана в разных направлениях «трактами», вроде наших «больших дорог», только сибирские тракты лучше содержатся. Один тракт, который идет от границы Европы через всю Сибирь непрерывно, называется Большим сибирским трактом. Благодаря проведенной параллельно с ним железной дороге теперь этот тракт свое прежнее значение потерял и имеет значение лишь местное. На всех стоянках через каждые 20 верст построены станции с большими комнатами для проезжающих и запасными лошадьми.

Едем горами, да какими?! В 2–3 версты подъем. Но это еще милость, а то вот 7 верст непрерывно поднимались. А спуски не лучше подъемов: приходится тормозить; иначе лошади не сдержат.

Леса девственны вполне и настолько непроходимы, что к некоторым местам на крутизнах нет возможности пробраться. Да и по сторонам дороги та же чаща; едва сделаешь несколько шагов вглубь, уже должен остановиться – дальше нет возможности двигаться: лежат сваленные ветром огромные сухие деревья, переплетаясь между собою ветвями и какими-то ползучими растениями. Но красота, красота какая!

Вот поднимаемся в гору; осталось два-три зигзага; лошади выбились из сил, останавливаются. Раздается команда: «Стой, подложи под колеса камни!» Остановились передохнуть, а я спешу вперед, туда, на вершину. На подъеме и внизу как-то все сдавливается в груди, как будто горы сжимают; кажется, взберусь я туда и надышусь-то полной грудью. Вот я и на вершине. Чист и свеж утренний воздух; легкий ветерок обдувает уставшее тело; дышу и дышу. А вид открывшийся прямо чудесен. Зигзагами извиваясь под ногами, узенькой ленточкой тянется дорога туда вниз далеко-далеко, без конца. А вдали синие горы: и сбоку, и прямо впереди, и внизу все горы и горы; своими очертаниями и зеленью, меняющимися по мере прохождения, они представляют собою все разные картины и в душе зрителя не оставляют однообразного впечатления.

Мало-помалу спускаемся. Внизу среди гор, у подножия одной высокой горы, на берегу быстрой реки Иркута, вода которого на удивление чиста и прозрачна, заблестел крест на церкви: село Введенское, наша первая остановка. Будет пройдена 31 верста. В половине шестого часа утра подъехали мы к коновязям. Все и все устали и не спали; и все-таки везде смех, шутки, прибаутки: что это за молодцы солдаты наши!.. Рядом с коновязами пять огромных деревянных бараков с парами у стен для солдат; есть один барак офицерский.

Подошел комендант и советует прямо идти купаться: «У нас вода – кристалл», – говорит он. Да и нужно основательно-таки вымыться; мы ведь от пыли почернели. Взяли чистое белье и пошли к реке. Что за вода! На глубине трех аршин все дно видно. Выкупались; только успели одеться, зазвонили уже в церкви, и я пошел в храм. Иду по селу, смотрю: богатое!.. Не говорю уж про крыши тесовые, дома-то построены из толстейших бревен, и многие с затейливыми резными украшениями. Оказывается, жители землей мало занимаются, а главное их занятие – сплав леса, извоз и охота. Церковь деревянная и, к стыду богатых прихожан, небогатая, впрочем, чистая и светлая. Особенно меня поразило, что церковь внутри вся оклеена комнатными шпалерами и притом разных цветов, т. е. в трапезной – один цвет, в главной – другой.

Служил молодой священник. Несмотря на воскресный день, на утрени в церкви не было ни одного человека, а за обедней – 15 человек. Во время литургии на клиросе пела матушка с племянницей. Познакомился в ограде с одной старушкой, оказавшейся матерью священника и притом уроженкой Орловской губернии. Очень уж усердно просила она меня зайти к ним. Зашел. Приняли меня так радушно, что и высказать невозможно: был, как в родной семье. Напоили чаем, накормили, много рассказывали о Сибири, как о благодатной стране; очень сокрушались, что в России по неведению пренебрежительно отзываются о Сибири, ее населении и природе. И, действительно, в Сибири хорошо: и люди радушные, и природа великолепная, кроме некоторых частей Барабинской степи, да и то потому, что она не возделана. Батюшка проводил меня до двуколки.

В бараке я прилег; и сладок был отдых на досках жестоких…

В 3.30 отправились дальше. Подъем версты в три был так крут, что некоторые из двуколок солдаты тащили на руках. Я верст пять шел пешком, а потом одиннадцать верст ехал верхом. По дороге попадались кресты: это могилы путников несчастных или убитых на тракте. Говорят, между прочим, что кругобайкальский тракт строили каторжники и между ними «декабристы».

На станции Моты я расставил кровать в офицерском бараке и крепко заснул.

5 июля

Встав утром, я пошел к двуколке. Михаил спит на земле у колес, накрывшись плащом, а Ксенофонт в шинели лежит у потухшего костра, причем голова его покоится на соломе высохшей кучи навоза. После бессонной ночи кто где ткнулся, так и спал. Ксенофонт занялся стиркой и часа через два принес мне белье уже чистое и аккуратно сложенное.

«Седлай!», – раздалось около 3 часов, и мы выступили опять в поход. Я ехал верхом и держался сначала порядка, т. е. следовал за своей двуколкой, а потом выехал вперед. Лошадь идет хорошо. Сначала ноги у меня болели от верховой езды, теперь стал втягиваться. Нужно проехать 21 версту с горы на гору. Подъемы и спуски еще длиннее и круче, чем вчера; ни одного аршина ровного места; лошади выбиваются из сил; в 5-м эскадроне лазаретная линейка и весь обоз даже остановились, не доехав семи верст до ночлега.

Почти рядом с нашей дорогой грандиозный лесной пожар; благодаря массе павших сухих деревьев пламя бушует целым столбом, и огненные языки высоко поднимаются к небу; смолистый дым ест глаза.

Наконец проехали. Открылись виды – положительно восторг; описать невозможно. Как только въедем на перевал, так и замрем, невольно остановившись: горы, горы, море гор; совершенно как будто когда-то волновалась здесь почва, образовались огромные волны, да так и застыли; горизонт открывается огромный: горы вокруг нас, под нами и вдали синеют, сливаясь с облаками. Мы даже поспорили: я говорю: облака, а спутники отрицали, – и они оказались правы.

Весь переезд я совершил сравнительно очень легко, для меня верховая езда легче езды на двуколке.

Приехали в Глубокое; ночлег. Нам отвели громадный флигель; я расположился очень удобно, поставив кровать на нары; Подгурский[17], добрая душа, приготовил и предложил нам горячий ужин, суп, и мы поужинали им из солдатских котлов на славу.

Но какая картина перед нашими глазами! В котловине между гор и на склоне горы расположились 1800 лошадей, море лошадей и людей, масса костров – точно звездочки, песни… Вдруг всё смолкло: труба заиграла зарю, и понеслась по нашему огромному лагерю священная песнь, молитва: в одном конце «Отче наш», в другом раздается «Да будет воля Твоя», в третьем «победы… на сопротивныя даруя», в каждом эскадроне отдельно. Впечатление грандиозное. Долго-долго смотрели все мы с балкона барака на это выходящее из ряда вон зрелище.

Завтра еще 24 версты по горам, и снова поезд, вагоны.

6 июля

С вечера, как лег, так моментально и уснул. Вот что значит моцион-то верховой. А аппетит какой хороший! Утром слышу голос Н. В. Букреева[18]: «Четверть четвертого, пора вставать». Сейчас же встали, оделись и вышли. Все еще покрыто утренним туманом. Лошади наши оседланы, похрапывают; Михаил забрал мои вещи и укладывает в двуколку. Лагерь еще спит: лошади стоят, опустив головы, а солдаты спят у них под мордами прямо на земле. Еще раз полюбовались горами, – синие такие! Солнышко всходит и, разгоняя туман, золотит их вершины. Не знаю отчего, но горы окрасились в разные цвета-тоны: синие, желтоватые, дымчатые; все это вместе, сливаясь в общую картину, представляет прекрасное зрелище.

Уже все поднялись. Казаки предупреждают, чтобы мы остерегались выезжать вперед далеко от своего эшелона; уверяют, что медведи иногда и днем выходят на дорогу и сидят, нежась на солнце; один казак говорит, что встретил трех. А я вчера пешком один ушел версты на две вперед: неприятная могла быть встреча. Офицер Нежинского полка рассказывает, что они сегодня на походе днем видели недалеко от дороги медведя; а жители селения очень жалуются, что медведи часто посещают их огороды и давят коров.

Вообще зверя разного в этой дикой тайге, которая почти сплошь идет от Перми до Манчжурии, масса: медведи, лоси, кабаны, соболи, белки, волки, горностаи, чернобурые лисицы, олени, козы, серны, дикие гуси, тетерева, фазаны, рябчики, утки и пр. И все это в таком множестве, что охота является любимым промыслом местного населения, составляя собой важное подспорье в жизни.

Буряты и русские, населяющие добрую половину Забайкалья, земледелием почти не занимаются, отдаваясь всецело скотоводству; между прочим, они разводят особую породу скота – монгольских быков и коров с лошадиными хвостами, называемых «яки»; главное достоинство их заключается в том, что зимой они сами добывают себе пищу, разбивая снег, а коровы дают молоко столь густое, точно сливки, хотя и не в большом количестве, не больше одной бутылки с удоя; мясо их вкусное. Жители занимаются еще лесным промыслом. Наконец, почти поголовно все жители являются охотниками; у каждого две-три собаки-ищейки. В разные времена года охотятся на разного зверя; ходят на медведя, кабана, соболя, шкурка которого на месте стоит от 25 до 150 р., на чернобурую лисицу и проч. Озолотиться можно бы в этих местах населению; но водка и в Сибири делает свое дело. Как только охотники, особенно из бурят, выезжают на соболя и чернобурую лису, купцы с запасами водки едут в тайгу вслед за ними и, спаивая охотников водкой, за ничтожную цену покупают дорогую пушнину.

Едем. Дивная дорога; только горы ужасные. Вот вдали завиднелся Байкал, а за ним горы еще выше, и облака бегут по их вершинам. На высоких пушистых кедрах уже большие шишки; чрез месяц начнется промысел добывания кедровых орехов. Последний спуск к Култуку прямо ужасен, более трех верст; едва спустились. И уже опять рельсы и вагоны завиднелись у самого берега озера-моря.

Солдаты хотели было купать в озере лошадей, но это оказалось невозможным: вода холодна, как лед. Рыба водится только в двух видах, и то не особенно большая, благодаря необычайно низкой температуре воды. Глубина озера весьма велика, до 3–5 верст, а около села Лиственичного, говорят, даже не могли достать дна. Сейчас садимся в вагоны и едем прямо по берегу Байкала: слева будет вода, а справа огромные горы.

Итак, мы совершили поход в 96 верст, и самый удобный, по-моему, способ езды – верхом на лошади.

Этот пройденный путь по высоким горам стоит многих сот верст ровной дороги. Много лошадей оказалось набито; повозка 1-го эскадрона на спуске перевернулась, сорвавшись с тормоза, и раздавила солдата, так что у него треснул череп; лошадь покалечилась сильно: половина головы в крови, передние ноги уже не держат, и она в изнеможении еле стоит, опираясь грудью на подставку столба. Я хотел приобщить умирающего солдата, но, оказалось, магометанин. Это первая жертва военного времени и яркое доказательство крутизны и огромной высоты гор, которые мы переезжали.

Поезд тронулся. Уже скоро 11 ч.; ложусь.

7 июля

Едем чудной, но страшной дорогой. Берега Байкала представляют собой огромнейшие сплошные горы-скалы, состоящие наполовину из мрамора; на боку этих скал проложена с помощью динамита узкая ленточка, полотно железной дороги; в некоторых местах в 4–5 аршинах от полотна уже вода Байкала. Шум волн не только ясно слышен из вагона, но даже громче шума поезда; раз на мое лицо упало даже несколько брызг от волн.

Холодно на улице и в вагоне: от Байкала, что от ледника. Жители говорят: «У нас вся погода от моря зависит: с Байкала ветер – значит, холодно». Это потому, что вода Байкала очень холодна, а холодна она потому, во-первых, что в него впадает множество горных рек и ключевых потоков, да и сам Байкал, очевидно, имеет массу ключей; а, во-вторых, ледники, спускаясь с гор, глубоко опускаются в воду и очень долго в ней находятся. Действительно, на горах и в бинокль и простым глазом видно очень много снега, который под действием июльских солнечных лучей стал сильно таять и сползать, охлаждая тем самым воду Байкала.

Так вот сегодня холодно, ибо ветер дует с озера, т. е. виноват, с моря. Извиняюсь потому, что сибиряки кровно обижаются, если Байкал назвать озером: «Какое это озеро! – говорят они: Вы, верно, не знаете его размеров? Ведь оно в длину 800 верст и в ширину от 45 до 180, при глубине до четырех верст; нет, это наше море». Буряты называют его даже «священным морем», т. к. оно совершенно чисто и вон выбрасывает все постороннее, попадающее в него. Байкал, особенно для бурята, живое одухотворенное существо. «Он (т. е. Байкал) добрый, когда кормит людей рыбою, поит своей водой скот и зверей, охота на которых является большим подспорьем жизни; он позволяет плавать лодкам, он доставляет людям и скоту прохладу среди летнего зноя, он… Да нет», махнув рукой, скажет скуластый бурят с трубкой во рту: «не перечтешь, какой он добрый. Ну, а бывает, что он и серчает… Кругом все тихо – ни ветерка; вдруг как зашумит, как заревет он, как пойдут по нему волны горами: так страшно на берегу стоять, а уж не дай Бог быть в это время в лодке».

За то буряты и чтут Байкал, именно, как живое существо. Ежегодно 9-го июля на берегах его они совершают в честь своего «священного моря» разные религиозные церемонии: надевают маски, жгут костры, прыгают чрез огонь, обливаются водой, даже купаются, хотя температура воды 4–5°. Подробностей этих празднеств не могу касаться: не успел хорошо расспросить.

Едем по участку Култук-Тапхой. Население пошло почти сплошь бурятское. Снаружи истые монголы; только головы их шире и скуластей китайских; многие носят косы; грамота у бурят монгольская.

Участок еще не открыт для движения; ходят только воинские поезда; поезд идет 10 верст в час; по такой дороге проехали мы 110 верст.

Постройка дороги в разгаре; слышны частые взрывы наподобие пушечных залпов; это динамитом рвут скалы для полотна дороги по берегу Байкала.

Кругобайкальская железная дорога в 250 верст, и на последних 100 верстах прорыто 37 тоннелей, не говоря уже про длиннейшие коридоры; один небольшой тоннель, пробитый в скале из белого мрамора и отлично обделанный, мы уже проехали.

А волны ревут и мчатся прямо на нас, точно гидры стоглавые, разинув пасти, чтобы поглотить нас. Сойди поезд с рельсов, мы неотъемлемая их добыча.

Виднеются в тумане высокие горы противоположного берега; на вид до них верст десять, на самом деле пятьдесят. Из-под воды выделяется огромный камень; на нем сидит целая стая чаек; сидят покойно, невзирая на то, что вокруг бешено ревут и пенясь разбиваются о камень волны. О, если бы и нам покойно и твердо сидеть на камне веры среди бед, скорбей и сомнений, этих бушующих волн житейского моря! Горе нам малодушным.

Ст. Выдрино, при ней новая хорошая светлая церковь. Особенно поразил нас чудный запах, наполняющий весь храм. Сторож объясняет, что церковь вся построена из кедра. Опять вспомнился мне храм Соломонов, в котором было много кедра, подаренного Соломону Хирамом, царем Тирским. И вот здесь в Сибири храм тоже кедровый; не такой, конечно, он роскошный, но несомненно то, что древний храм Иеговы променял бы свою роскошь на убожество этого таежного храма, только бы видеть в своих стенах не кровь овнов и тельцов, а совершение божественного таинства тела и крови непорочного Агнца, Господа Иисуса Христа.

В Танхой приехали в 6 часов вечера. С утра мы и солдаты ничего не ели; буфетов, конечно, нет; на Танхое горячего тоже не достать; вся надежда на солдатский котел, из которого, под видом пробы пищи, мы рассчитывали напитать свои грешные телеса.

Встретил комендант, бравый капитан, и мы пошли на кухню «пробовать» пищу; пошли все, т. е. 11 человек, во главе с генералом. Хорошо бы было, если бы на войне так дружно и храбро бросались на врага, как тут мы обрушились на огромные миски супа и каши: в 10 минут дотла уничтожили мы противника, но к нему подоспели новые подкрепления, вторые миски супа и каши; сразили и их. Нашли пищу хорошей и поблагодарили коменданта.

В это время в барачной церкви отправлялось богослужение. С радостью все мы и часть солдат нашего эшелона пошли к богослужению. Церковь очень хороша; это опять заботы доброй нашей великой княгини, ее жертва. Служит священник, студент академии; а другой студент за псаломщика. Хорошо прошла служба, охотно все помолились. После всенощной заходил побеседовать к батюшке. По его словам, мало солдат проходящих эшелонов заходит в храм, и таким образом первоначальная идея служить воинам, идущим на войну, не оправдалась, а совершается служба больше для железнодорожных служащих и местных жителей.

8 июля

Ночью встал с целью еще раз полюбоваться Байкалом. Завтра его уже не увижу, не услышу шума его волн, а он сегодня сердитый. Есть что-то притягательное в водной стихии. Как на пылающий костер, так и на бушующий Байкал я могу смотреть целыми часами; что-то приятное и вместе щемящее чувствуешь в груди.

Путешествие по кругобайкальской дороге я называю сухопутно-морским: сидишь в вагоне – на суше, а рядом мчатся грозные волны, ревут и брызжут почти в лицо.

Ночью было переселение: на ст. Мысовой в 2 часа ночи прицепили к нам еще вагон 1-го класса, и генерал со своим штабом перебрались туда, а мы разместились в своем вагоне попросторнее.

Проехали Верхнеудинск; город очень хороший, много церквей; стоит на берегу хорошей реки Уды Верхней, называемой так в отличие от Нижней Уды, на которой стоит г. Нижнеудинск. Стало быть, мы едем все еще в бассейне реки Енисея; едем долиной между гор, но этот ландшафт стал уже надоедать нам, жителям равнин.

В Петровский Завод приехали в 9 час. вечера. Очень красивое зрелище представляет собою завод ночью. Доменные печи выбрасывают массу пламени; еще чернее делается ночь, еще ярче блестит огонь; клубы дыма вертятся в пламени; получается что-то фантастическое.

Интересное лицо представляет собой проводник нашего вагона. Вот его послужной список: был в Иркутске приказчиком, плавал на судах Добровольного флота, в память чего имеет татуировку на руке (изображение якоря), служил в труппе артистом (пел куплеты и декламировал) и, наконец, истопник. Очень смешит всех, и часто слышно его пение.

9 июля

Утро. Ст. Могзон. Население бурятское, и названия станций бурятские: Сохондо, Хушенга, Харагун и проч. Только что спустились с Байкальских гор, как снова подъем на Яблоновые[19]. На спуске с хребта, через который прорыт тоннель, находится станция Яблоновая, очень красиво убранная цветниками, беседками, павильонами, фонтанами; но плодового дерева – ни одного; в этой стране ни яблонь, ни груш, ни вишен нет: не вызревают. В тоннеле мы были в полной тьме, так что я зажигал спичку. На одном конце тоннеля написано большими черными буквами: «К Великому океану», на другом: «К Атлантическому океану».

Перед самой Читой проезжали по берегу интересного озера «Кипон», рыба которого, преимущественно караси, несъедобна, ибо полна глистов, и люди, поев ее, болеют. Озеро имеет в длину верст пять, в ширину версту.

В Читу приехали в 21.30 вечера; темно: города не видно. Пошли земли забайкальских казаков.

10 июля

Утро, ст. Адриановка. Один переезд был очень интересный: поднимались зигзагами-петлями на гору и таким же образом спускались, так что буквально было 3 пути, параллельных один другому. Было несколько огромных каменных коридоров. Теперь едем по длиннейшей долине, покрытой травой, на которой пасутся бесчисленные стада коров, овец, лошадей и верблюдов, принадлежащих бурятам. Завтра утром Манчжурия, уже пределы Китая. Прощай, милая, дорогая Россия, святая родина! Когда-то еще увижу тебя?

11 июля

Сегодня день ангела дорогой Оли. Как отрадно было проводить этот день вместе! А теперь? Тридевять земель нас разделяют…

В 9 утра за станцией Мациевская переехали границу России и Китая. Сердце замерло, и я невольно перекрестился: «Благослови, Господи, пришествие наше в эту страну миром!»

Началась степь Гоби; в этой ее части она жизненна: растет хорошая трава, и монголы пасут здесь массы скота. Сегодня встретили стадо двугорбых верблюдов, голов в сто; некоторые из них лежали на самом полотне: едва не задавили их. В степи масса сурков, по-местному «тарабанов»; желтые большие, сидят они у своих нор, посвистывают, резвятся на траве недалеко от поезда, не обращая на нас никакого внимания; их миллионы; вся степь усеяна сурками.

В 11 часов дня подъехали к ст. Манчжурия; хотели отслужить обедницу, но на станции такое столпотворение, что, сколько ни искали, а места для богослужения не нашли; времени же дано было только час: так и остались без молитвы. Правда, здесь есть церковь-школа, но священник уехал в Харбин, а без него не позволили открыть храм. Раньше предполагалась здесь дневка; однако ее отменили: получена телеграмма «спешить: каждая минута дорога». И мы сегодня же должны выехать отсюда в 9 часов вечера по харбинскому времени, разнящемуся от петербургского уже на шесть часов; мы здесь уже пообедали, а вы там, вероятно, еще не пили утреннего чая.

В 3 часа дня приходит посланный от Красного Креста и просит немедленно похоронить санитара, умершего уже почти четыре дня назад. Иду; вынес умершего из усыпальницы в церковь, отпел и проводил на кладбище (версты полторы); за гробом шли старший врач, сестры милосердия и санитары. Началось мое дело манчжурское хоронить; вероятно, это будет здесь главная треба. Везут обратно в Россию массу больных солдат, больше все страдающих желудочными болезнями; прошли 2 вагона с душевнобольными солдатами.

Всюду китайцы грязные, загорелые: передняя половина головы у них выбрита, сзади длинные косы; шапок и шляп почти не носят, а косу завертывают кругом головы; ветер треплет волосы, и получается страшная фигура. Здесь же гарцуют на своих маленьких лохматках монголы, не менее ужасные и грязные. Впрочем, это я говорю про внешность, а так они, кажется, все добродушно относятся к русским: влезают в вагон к солдатам, шутят с ними, подходят к нам, треплют по плечу, говоря: «ходя пианго», т. е. друг милый. Все им отвечают тем же. На меня китайцы обратили почему-то особенное внимание: подходят, хватают меня за руку и говорят, что я им «шибко шанго», т. е. очень нравлюсь, берут в руки крест и опять «шанго»; чтобы сделать мне удововольствие, они крестятся.

Михаил мой с Ксенофонтом что-то расхворались; первый лежит, и у него жар 39 °, так что я пригласил даже доктора; у второго лихорадка, но он на ногах.

Подали поезд; мне отвели отдельное купе в чудном вагоне 1-го класса международного общества.

12 июля

Держим путь степью Гоби или Шамо, а лучше сказать пустыней: проехали вот уже почти 300 верст, а никакого признака человеческого жилья – жидкая трава да песчаные переносные холмы; кое-где изредка разве встречаются 5–10 тощих деревьев; ни человека, ни зверя, ни птицы, кроме орлов да воронов, которые куда-то летят. Даже скучно стало без наших говоруний-галок; их уже давно не видим. Воробьев тоже нет; только мухи по всей вселенной, вероятно, одни и те же; их и здесь масса.