- Предисловие

- Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи

- Вифлеемский младенец

- Слезы

- Бегство в Египет

- В Назарете

- Дары персидского царя волхва Артабана

- Странствующий еврей

- Страстная пятница

- Дочь Пилата

- Кончина праведника

- Письма Адины

- Воскресение и жизнь

- Фиалка

- Причащение в темнице

- Святой союз

- Подвиг матери

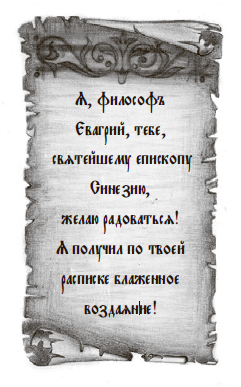

- «Я получил блаженное воздаяние...»

- Покаяние искусителя

- Повесть о праведном простеце-пастухе и о пришествии к нему Господа

- Генофейфа

- Братья

- Певец Богоматери

- Глаголы неба

- Райский цветок

- Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта

- Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления

- Отрок-мученик

- Вторая жизнь человека

- На кладбище

- Жребий брошен

- Ошибка

- Молитва

- Истинный пастырь Божий

- Не дай, Господи, осуждать пастырей Церкви!

- Медведь

- Долг платежом красен

- Кто мой ближний

- Песни любви

- Письмо малютки к Богу

- Сила в немощи

- Чудеса Иоанна Кронштадтского

- Исцеление

- Непонятая молитва

- Рассказ матушки Серафимы

- Отец Сергий С.

- Из рассказов отца Сергия

- Вексель

- Подвиг

- Чудесная гостья

- Песнь печали

- Страннице

Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи

Вифлеемский младенец

Восточное сказание

У городских ворот Вифлеема стоял на часах римский легионер. На голове у него был тяжелый шлем, на боку висел короткий меч, а в руке держал он длинное копье. Весь день легионер стоял почти неподвижно, так что издали его можно было принять за железную статую.

В течение дня жители входили и выходили из ворот, нищие садились под аркой в тени, торговцы зеленью и вином ставили свои корзины и сосуды на землю рядом с воином, а он едва поворачивал голову, чтобы поглядеть на этих людей.

«Здесь не на что глядеть, — как бы говорил его презрительный взгляд. — Что мне до всех вас, занятых работой и торговлей и приходящих сюда с маслом и вином! Я хотел бы видеть войско, готовое ударить по врагу, видеть смятение, шумный беспорядок при схватке конницы с пешим отрядом! Дайте взглянуть мне на храбрецов, поспешно бегущих с осадными лестницами, чтобы забраться на стены вражеского города. Ничего, кроме войны, не может радовать моего глаза. Сверкающий римский орел, блестящее оружие, смятые шлемы, кровавые следы победоносной битвы, — вот от чего радостно бьется солдатское сердце!»

Прямо от городских ворот расстилалось великолепное поле, заросшее лилиями. Легионер стоял здесь каждый день, и взгляд его был направлен как раз на это поле, но ему, конечно, никогда не приходило в голову обратить внимание на необычайную красоту цветов. Порой замечал он, что прохожие останавливались и любовались красотой лилий, и тогда он удивлялся, как могут они тратить время на то, чтобы глядеть на такие ничего не стоящие предметы.

«Вот люди, — думал он, — которые ничего не понимают в прекрасном!» И он равнодушно смотрел на поля и масличные рощи, окружающие Вифлеем, и отдавался любимым мечтам, в которых видел себя в раскаленно-знойной пустыне, под ярким солнцем Ливии, представляя, как легион воинов длинной, ровной линией тянется по желтым пескам.

Нигде нет защиты от зноя, нигде не видно признаков воды, конца-края нет пустыне, ничто не говорит о близости цели, для которой предпринят поход. Видит он, какими неверными шагами подвигаются вперед легионеры, истомленные голодом и жаждой, видит он, как падают они один за другим наземь, словно подкошенные палящим солнцем, и, однако, несмотря на все это, отряд упорно подвигается вперед, не жалуясь, не думая о том, чтобы изменить полководцу и вернуться…

«Вот что прекрасно, глядите на это, — думал воин, — вот что достойно взора храбреца».

Стоя изо дня в день на одном и том же месте на своем посту, легионер имел полную возможность наблюдать прелестных детей, игравших вокруг него. Но с детьми было то же, что и с цветами: дети не привлекали его взгляда, не смягчали его суровости, и он удивлялся тому, что окружающие с радостной улыбкой глядели на детские игры.

«Дивится народ, — усмехался он. — Как много охотников попусту радуются!»

Как-то, стоя на своем обычном посту у городских ворот, легионер увидел мальчика лет трех, прибежавшего поиграть на лугу. Это было бедное дитя, прикрытое лишь овечьей шкуркой и игравшее совсем одиноко. Воин уставился на мальчика и, сам того не замечая, следил за ним. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что мальчик так легко бегал по полю, словно скользил по кончикам трав, но, когда он стал затем играть, легионер пришел в еще большее изумление.

— Клянусь моим мечом, — сказал он, — этот ребенок играет не так, как другие дети; чем это он так забавляется?

Ребенок играл только в нескольких шагах от него, и воину легко было следить за всем, что делал мальчик. И он увидел, что тот протянул ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую на цветке и до того нагруженную цветочной пылью, что она не в силах была улететь.

К великому удивлению воина, пчела не делала попытки подняться с цветка, не жалила ребенка, а охотно далась ему в руки. Крепко держа между пальчиками пчелу, крошка побежал к городской стене, нашел в одной из ее расщелин улей и оставил там пчелку. Затем он поспешил на помощь к другой пчеле, и целый день солдат видел ребенка за этой работой — за помощью пчелам в их усилиях вернуться в улей.

«Этот мальчик глупее всех, кого я до сих пор видел, — думал о нем воин, — как это приходит ему в голову помогать пчелам, которые отлично обошлись бы без него и которые к тому же могут его жестоко ужалить? Что за мужчина выйдет из этого ребенка, если он только вырастет?»

Ребенок приходил каждый день и играл на лугу, и часовой не переставал удивляться его играм. И он спрашивал себя: «Почему за все три года, которые я провел на своем посту, ничто не привлекало моего внимания так, как этот глупо забавляющийся ребенок?».

Однако этот мальчик нисколько не радовал воина, напротив, он приводил ему на память предсказание одного древнего иудейского пророка, который предвещал, что наступит время, когда на земле воцарится мир и в течение целого тысячелетия не прольется ни капли крови, не будет войны, и люди будут жить друг с другом в любви, как братья. Легионера охватывал ужас при мысли о таком отвратительном времени, и он судорожно сжимал свое копье, как бы ища в нем опоры.

И чем больше воин наблюдал за ребенком и его играми, тем чаще думал он о грядущем царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит теперь же, но он не любил думать даже и о далеком будущем, которое может отнять у воина шум битвы и военные утехи.

Однажды, когда ребенок играл среди цветов в чудесном поле, нависли тучи и разразился ливень. Увидав, как большие, тяжелые дождевые капли стали падать на нежные лилии, мальчик испугался за судьбу своих прекрасных друзей. Подбегая к самым большим и красивым цветам, он пригибал к земле их твердые стебли с цветками, подставляя дождевым каплям их наружную сторону. Защитив так один цветок, он перебегал к другому, третьему, заботливо наклонял их, пока не защитил все цветы от ливня.

Легионер едва удерживался от смеха, глядя на всю эту возню мальчика с цветами.

«Боюсь, цветы не очень-то будут ему благодарны, — подумал он про себя, — теперь все стебли, конечно, переломаны, лилии нельзя так сильно нагибать».

Когда же буря стихла, он увидел, что ребенок снова бегает от одной лилии к другой, чтобы выпрямить их. К его безграничному удивлению, ребенок без малейшего труда выпрямил все жесткие стебли, и ни один из них не был ни сломан, ни поврежден, и все спасенные мальчиком лилии скоро снова засияли со всем своем блеске.

При виде этого зрелища воина охватило непонятное смущение.

«Что за дитя, — думал он, — трудно поверить, что можно делать такую бессмыслицу. Что за мужчина выйдет из ребенка, который не в состоянии перенести даже вида растоптанной лилии? Что бы случилось, если бы ему пришлось воевать? Что сделал бы он, если бы ему приказали поджечь дом, наполненный женщинами и детьми, или пустить ко дну судно со всем экипажем?»

И опять припомнилось ему древнее пророчество, и он начинал опасаться, что близится время, когда это пророчество начнет сбываться. Раз мог появиться такой мальчик, как этот, значит, страшное время должно быть недалеко. Уже и теперь царит во всей вселенной мир, верно, войнам никогда больше не бывать.

Отныне все люди будут иметь такую же душу, как у этого ребенка. Они будут бояться вредить друг другу. Больше того, их сердце не допустит погубить пчелу или цветок. Не станет больше великих героев и подвигов. Не станут больше одерживать чудесных побед, блестящий триумфатор не последует больше к Капитолию, и не останется в мире ничего, о чем мог бы мечтать храбрец.

И воин, до той поры все еще надеявшийся дождаться новой войны с геройскими подвигами, завоевать власть и богатство, почувствовал такое ожесточение против трехлетнего мальчика, что раз, когда тот пробежал мимо него, он пригрозил ему копьем.

В один из ближайших дней внимание воина привлекла еще новая странность. То была уже не помощь пчелам и цветам, теперь ребенок сделал нечто такое, что казалось солдату еще более бессмысленным и нелепым.

Стоял чрезвычайно жаркий день, и солнечные лучи падали на каску и вооружение легионера и так раскалили их, что ему казалось, будто на нем огненное одеяние. Прохожие замечали, что он, должно быть, ужасно страдает от зноя. Налившиеся кровью глаза как бы выступали из орбит, губы потрескались. Но легионеру, закаленному и привычному к палящему зною африканских песчаных пустынь, все это не казалось ничем особенным, и ему не пришло в голову оставить свой пост. Напротив, ему доставляло удовольствие показывать прохожим, что он силен и вынослив и не нуждается в защите от солнца.

В то время как он стоял на карауле и жарился заживо, мальчик, обычно игравший на поле, вдруг подошел к нему. Ребенок знал, что легионер не принадлежит к числу его друзей, и остерегался подходить к нему на расстояние вытянутого копья. Но тут он вплотную подошел к нему, поглядел на него долго и внимательно и затем бросился бегом через дорогу. Скоро он вернулся, держа свои ручки сомкнутыми, словно чашку, и таким образом принес в них несколько капель воды.

«Неужели же мальчику пришло в голову побежать за водой для меня? — думал воин. — Это уже действительно бессмысленно. Разве римский легионер может быть не в силах вынести немного зноя? Зачем этому крошке бегать и помогать тем, которые не нуждаются в его помощи? Я не чувствую нужды в его милосердии. Я бы хотел, чтобы он и все ему подобные совсем не существовали на свете».

Мальчик приближался очень осторожно, крепко сжимая пальчики, чтобы не расплескать и не вылить ни одной капли. Он не отводил глаз от воды и не замечал поэтому, что воин глядит негодующим взором и что лоб его изрезан глубокими морщинами.

Наконец мальчик остановился очень близко от легионера и предложил ему воду. На ходу тяжелые светлые локоны ребенка все ниже спускались ему на лоб и потом упали совсем на глаза. Он несколько раз взмахивал головкой, чтобы откинуть волосы и взглянуть на солдата.

Когда это удалось ему наконец и он увидел суровое выражение на лице часового, он не испугался, но остался на месте и с очаровательной улыбкой предложил воину освежиться водой, которую он принес.

Но тот не имел никакого желания принять услугу от этого ребенка, на которого он смотрел как на своего врага. Он не глядел на прекрасное лицо ребенка, а должал стоять неподвижно, как статуя, не показывая, понимает ли он, что хочет сделать для него мальчик.

Ребенок никак не мог понять, что тот хочет отклонить его просьбу. Он продолжал доверчиво улыбаться, приподнялся на цыпочки и поднял руки насколько мог, чтобы огромный воин легче мог достать воду. Настойчивое желание ребенка помочь ему так оскорбило легионера, что он замахнулся на крошку копьем. Но в эту минуту зной и яркий свет солнца так ослепили его, что в глазах у него замелькали красные огни и он почувствовал, что в голове его словно все пылает. Он ужаснулся, что солнце убьет его, если он тотчас не найдет облегчения. Близость смерти заставила его забыть обо всем остальном: он швырнул на землю копье, схватил обеими руками ребенка, поднял его и высосал из маленьких ручек всю влагу.

Конечно, легионеру удалось только смочить язык несколькими каплями, но большего ему и не нужно было. Как только он почувствовал воду, блаженная свежесть пронзила его тело и он не чувствовал больше, как шлем и щит тяготят и жгут его. Лучи солнца потеряли свою смертоносную силу, сухие губы часового снова увлажнились, и красные огни перестали мелькать в его глазах.

Савва (так звали легионера) успел опомниться, он спустил с рук мальчика, и тот снова побежал в поле играть. Теперь только воин пришел в себя и подумал: «Что это за воду приносил мне мальчик? Это был превосходный напиток! За него стоило бы поблагодарить крошку».

Но так как он ненавидел мальчика, то тотчас отогнал от себя эту мысль. «Ведь это ребенок, — подумал он, — он не знает, почему он поступает так или иначе, он забавляется всем, что его развлекает. Разве получает благодарность он от пчел или лилий? Не стоит думать об этом мальчике, он даже не знает, что помог мне».

И в легионере заговорило как будто еще большее негодование на ребенка, когда через несколько минут он вдруг увидел выходящего из городских ворот начальника римских войск, расположенных в Вифлееме.

«Какой опасности я подвергался, — подумал легионер, — из-за затеи ребенка. Приди Вольтигий немного раньше, он мог бы увидеть меня на посту с ребенком на руках».

А начальник подошел прямо к нему и спросил, могут ли они поговорить с уверенностью, что их разговора не подслушают; он имеет сообщить солдату тайну.

— Если мы отойдем лишь на десять шагов, — ответил воин, — то никто нас не сможет услышать.

— Ты знаешь, — сказал начальник, — что царь Ирод несколько раз пытался овладеть одним ребенком, который живет здесь, в Вифлееме. Царские и духовные предсказатели открыли ему, что именно этот мальчик унаследует его трон и, кроме того, новым царем будет основано тысячелетнее царство мира и святости. Ты, конечно, понимаешь, что Ирод хочет обезвредить этого ребенка.

— Конечно, я это понимаю, — с жаром сказал легионер, — и ничего легче этого не может быть на свете.

— Разумеется, это было бы легко, — возразил военачальник, — если бы царь знал, кого из вифлеемских детей касается это предсказание.

Глубокие морщины собрались на лбу воина.

— Жаль, что ясновидцы не могут дать ему никакого указания относительно этого, но теперь Ирод придумал такую западню, посредством которой он надеется обезопасить себя от молодого Царя мира, — продолжал начальник, — и он обещает богатую награду всякому, кто захочет помочь ему в этом деле.

— Что Вольтигию угодно будет приказать, будет всегда исполнено без платы и награды.

— Спасибо, — ответил начальник. — Теперь выслушай план царя. Он хочет отпраздновать день рождения своего младшего сына торжеством, на которое будут приглашены вместе со своими матерями все мальчики в Вифлееме в возрасте от двух до трех лет, и на этом празднике…

Он вдруг замолк и замялся, заметив выражение отвращения, которое появилось на лице воина.

— Друг мой, не бойся, — продолжал он, — что Ирод захочет возложить на нас обязанности нянек. Нагнись поближе, и я на ухо доверю тебе его план.

Начальник долго шепотом говорил что-то легионеру и, кончив, прибавил:

— Мне, конечно, не надо тебе объяснять, что необходимо полное сохранение тайны, иначе все предприятие может не удаться.

— Ты знаешь, Вольтигий, что можешь положиться на меня, — ответил тот.

Когда начальник ушел и воин снова стал на свой пост, он отыскал глазами мальчика; тот все еще играл среди цветов, и воин поймал себя на мысли, что ребенок, словно бабочка, легко и мило движется среди цветов.

Но вдруг воин засмеялся:

— Да, этот ребенок недолго будет мозолить мне глаза, он, конечно, тоже будет приглашен к Ироду на праздник.

Весь день легионер простоял на своем посту, пока не настал вечер и не нужно было запереть городские ворота. Затем он побрел по узким, темным улочкам к великолепному дворцу, которым Ирод владел в Вифлееме. Внутри этого громадного дворца находился большой, вымощенный плитами двор, окруженный зданиями, вдоль которых шли три открытых галереи — так приказал Ирод. Здесь должен был состояться праздник для вифлеемских детей.

Одна из галерей — опять-таки по приказанию царя — превращена была в чудесный сад. По крыше вились виноградные лозы, с которых свисали тяжелые гроздья, а вдоль стен и колонн стояли невысокие гранатные и апельсиновые деревца, сгибавшие ветви под тяжестью зрелых плодов. Пол был усыпан лепестками роз, которые лежали густым, мягким душистым ковром; балюстрады, столы и низкие скамейки для отдыха были обиты гирляндами нежных белых лилий. Среди этой рощи цветов скрывались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли сверкающие золотом и серебром рыбки. По деревьям порхали заморские птицы в ярком оперенье, а в одной из клеток беспрерывно каркал старый ворон.

К началу торжества дети в сопровождении матерей стали собираться в галерею. При входе во дворец детей переодевали в белые ткани с пурпурными краями и надевали на темнокудрые головки венки из роз. Женщины чинно входили, одетые в красные и голубые ткани с белыми прозрачными покрывалами, спускавшимися с высоких шаровидных головных уборов, украшенных золотыми монетами и тонкими цепочками. Одни входили, держа своих детей высоко на плечах, другие вели детей за руку, некоторые же, чьи дети особенно робели и смущались, держали их на руках.

Женщины садились на пол галереи. Едва они заняли места, появились рабы и поставили перед ними низенькие столы с отборными яствами и напитками. Все, как полагается на царском пиру, и счастливые матери стали есть и пить, сохраняя по-прежнему милое выражение достоинства, которое составляло лучшее украшение вифлеемских женщин. Вдоль стен галереи, почти совсем скрытые гирляндами цветов и фруктовыми деревьями, расставлены были в два ряда воины в полном боевом вооружении.

Они стояли совершенно неподвижно, как будто их вовсе не касалось все происходящее кругом, и женщины не могли время от времени не бросить удивленного взгляда на эту толпу вооруженных людей.

— К чему они здесь? — шептали они соседкам. — Разве Ирод думает, что мы не сумеем вести себя? Или он думает, что нужно такое множество солдат, чтобы сдержать нас?

Другие отвечали шепотом, что, очевидно, все делается так, как должно всегда быть у царя. Ирод, говорят, на всех своих торжествах наполняет дворец воинами. Теперь же эти вооруженные легионеры стоят здесь на карауле, в честь приглашенных.

В начале праздника маленькие дети стеснялись, неуверенно бродили по галерее или робко жались к матерям, но скоро они оживились, забегали и потянулись за всеми очаровательными вещами, которые приготовил для них Ирод. То было поистине сказочное царство, приготовленное для гостей. Гуляя по галерее, они то находили соты, откуда могли брать мед без боязни быть укушенными пчелами, то попадались им деревья, которые склонялись, чтобы приблизить к ним свои отягченные плодами ветви. Далее в другом углу видели они фокусника, который в одно мгновение наполнял их карманы игрушками, а еще в другом месте появлялся укротитель, который показывал детям несколько укрощенных зверей, на спине которых можно было кататься.

Однако в этом раю со всеми его очарованиями ничто так не привлекало внимание детей, как длинный ряд воинов, неподвижно стоявших по стенам галереи. Блестящие шлемы, строгие гордые лица, короткие мечи в богатых ножнах — все это приковывало детские взоры. Во время всех игр и шалостей дети неотступно следили за воинами, держались в стороне от них, но страстно хотели подойти поближе к ним, поглядеть, живые ли они, могут ли они по-настоящему двигаться.

Игры и веселье с каждой минутой все разгорались, а воины все продолжали стоять неподвижно, словно статуи. Дети никак не могли понять, как можно стоять так близко от винограда и разных лакомств и не протянуть руки, чтобы достать что-нибудь.

Но вот один из мальчиков не мог больше сдержать своего любопытства: он осторожно приблизился к одному из закованных в броню людей, готовый каждое мгновенье убежать, но, так как солдат и тут не вышел из своей неподвижности, мальчик подошел ближе и наконец так близко, что мог ощупать ремни от сандалий и одеяние солдата. И в одно мгновение — словно бы прикосновение ребенка было неслыханным преступлением — все эти железные статуи оживились. С неописуемым зверством накинулись они на детей и стали их хватать. Одни, закинув малюток за спину, с размаху бросали их, словно колчан, сквозь лампы и гирлянды во двор, где они разбивались о мраморные плиты. Другие солдаты обнажали мечи и пронзали сердце детей. Некоторые разбивали детские головки о стены и потом выбрасывали маленькие трупики во двор, потемневший от наступившей ночи.

Одну минуту царила мертвая тишина, и маленькие тельца еще мелькали в воздухе, а матери окаменели в ужасе. Но вот эти несчастные сразу ясно поняли, что случилось, и с диким криком отчаяния бросились на палачей… На галерее находились еще дети, которые не были захвачены при первом нападении. Воины гонялись за ними, а матери бросались на землю перед извергами, хватались голыми руками за обнаженные мечи, чтобы отвести смертельный удар. Некоторые женщины, дети которых были уже убиты, бросались на легионеров, хватали их за горло и душили их насмерть, чтобы отомстить за своих малюток.

Во время этого дикого смятения, когда полные ужаса крики оглашали дворец и совершалась жестокая бойня, тот воин, который стоял на посту у городских ворот, теперь стоял неподвижный, как и всегда, на самой верхней ступени лестницы, спускавшейся в галереи. Он не участвовал ни в нападении, ни в убийстве, он подымал свой меч лишь против женщин, которым удалось схватить своих детей и которые пытались взбежать на лестницу, и один его вид, мрачный и непреклонный, был так ужасен, что убегающие женщины предпочитали бросаться через перила или возвращаться назад, чем подвергнуться опасности пройти мимо этого солдата.

«Вольтигий поступил правильно, поручив этот пост мне, — думал он, — молодой и легкомысленный воин оставил бы указанное место и бросился бы в общую свалку; если бы я поддался соблазну и ушел отсюда, по меньшей мере дюжина детей, наверное, спаслась бы».

Вдруг он заметил молодую женщину, которая схватила ребенка и бегом приближалась к нему. Ни один из легионеров, мимо которых она бежала, не мог ее остановить, потому что все они были заняты борьбой с другими женщинами, и таким образом ей удалось добежать до конца галереи.

«Вот одна, которой почти уже удалось спастись, — подумал воин, — ни она, ни ребенок не ранены. Если бы я не стоял здесь…»

Женщина быстро приближалась к нему, словно на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни лица ребенка. Он успел только загородить ей путь мечом, и с ребенком н руках она неслась на этот меч. Он ждал, что в следующее мгновение увидит и ее, и ребенка пронзенными. Но в это время он вдруг услыхал сердитое жужжание над своей головой и в то же мгновение почувствовал жестокую боль в одном глазу. Боль была так остра и мучительна, что он совсем обезумел и меч выпал из его рук. Он схватился рукой за глаз и, поймав на нем пчелу, понял, что невыносимую боль, которую он ощутил, причинил ему укус крошечного насекомого.

Мгновенно нагнулся он за мечом в надежде, что не опоздал еще задержать убегавших. Но маленькая пчелка сделала свое дело очень хорошо. В короткий промежуток, в который она ослепила воина, молодой матери удалось пробежать мимо него по лестнице, и хотя он сейчас же побежал за ней, но найти ее нигде уже не мог. Она исчезла, и в огромном дворце никто не мог ее отыскать.

На следующее утро тот же легионер и с ним несколько товарищей его стояли тесным кольцом на страже у городских ворот. День только что начинался, и тяжелые ворота сейчас лишь были открыты. Но оказалось, что никто не ждал их открытия в это утро, не видно было даже толпы полевых работников, каждое утро выходивших в это время из города. Все жители Вифлеема оцепенели в ужасе от кровавой бойни, и никто не решался оставить свой дом.

— Клянусь своим мечом, — говорил воин, вглядываясь в узкую улицу, ведущую к воротам, — мне кажется, Вольтигий неумно распорядился: лучше бы запереть ворота и приказать обыскать один за другим все дома в городе, пока не нашли бы мальчика, которому удалось убежать с праздника. Вольтигий рассчитывает, что родители этого ребенка попытаются увезти его отсюда, как только узнают, что ворота открыты; он надеется, что в таком случае удастся поймать ребенка у ворот. Но я боюсь, что это неверный расчет и им очень легко удастся спрятать ребенка.

И он старался угадать, попытаются ли они провезти ребенка во фруктовой корзине на спине осла, или в огромном кувшине для масла, или же в караване, спрятав в тюках.

Обдумывая таким образом, как его попытаются перехитрить, воин вдруг увидел, что по улице спешно идут мужчина и женщина, приближаясь к воротам. Шли они скоро, боязливо озираясь по сторонам, как будто бы убегали от угрожающей им опасности. Мужчина держал в одной руке дубинку и крепко сжимал ее, как бы твердо решившись силой проложить себе дорогу, если кто-нибудь вздумает остановить его. Но воин всматривался не столько в мужчину, сколько в женщину. Он заметил, что она была такого же роста, как и та молодая мать, которой удалось проскользнуть мимо него вчера на лестнице дворца. Он заметил также, что она перекинула свою одежду через голову.

— Может быть, она одела так свое платье, чтобы скрыть ребенка, — подумал он.

Чем более они приближались, тем яснее он видел, как обрисовывался ребенок, которого женщина несла на руках под одеждой.

— Я уверен, что это та самая женщина, которая вчера ушла из моих рук. Конечно, я лица ее не заметил, но узнаю теперь ее высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках, даже не делая попытки спрятать его. Правду сказать, я не смел надеяться на такой счастливый случай.

Мужчина и женщина продолжали спешно идти к воротам. Они, по-видимому, не ожидали, что их остановят здесь, и судорожно вздрогнули от испуга, когда легионер протянул перед ними копье и загородил дорогу.

— Почему мешаешь ты нам выйти в поле на работу? — спросил мужчина.

— Ты можешь пойти сейчас, я должен только поглядеть, что спрятано у жены твоей под платьем.

— Чего тут смотреть, — ответил тот, — здесь хлеб и вино, чтобы пропитаться до вечера.

— Может быть, ты и правду говоришь, — сказал воин, — но если это так, отчего же она добровольно не показывает мне, что она там несет?

— Я не хочу, чтобы ты это видел, и советую тебе отпустить нас.

С этими словами муж поднял было свою дубинку, но жена положила руку ему на плечо и попросила:

— Не затевай спора, я лучше иначе поступлю — дам ему поглядеть, что я несу, и я уверена, что он не сделает зла тому, что увидит.

И с гордой и доверчивой улыбкой она обернулась к воину и отвернула край своей одежды. Легионер мгновенно отскочил назад и закрыл глаза, как бы ослепленный сильным сиянием. То, что женщина скрывала под одеждой, сверкнуло пред ним такой ослепительной белизной, что вначале он вовсе не знал, что он видит.

— Я думал, что ты держишь ребенка на груди, — сказал он.

— Ты видишь, что я несу, — ответила женщина.

Теперь только воин разглядел, что так ярко и ослепительно светился пучок лилий, тех самых лилий, которые росли кругом в поле. Но блеск их был роскошнее и ярче. Он едва мог смотреть на них. Он просунул руку в цветы, так как не мог отделаться от мысли, что эта женщина должна нести ребенка, но, кроме нежных цветов, он ничего не ощутил. Он испытывал горькое разочарование и в гневе охотно задержал бы и мужа, и жену, но он понимал, что не найдет никакого объяснения своему поступку.

Заметив его замешательство, женщина сказала:

— Не позволишь ли нам теперь пройти?

И воин молча опустил копье, которым загородил выход из ворот, и отошел в сторону, а женщина снова закрыла цветы своим платьем, глядя счастливой улыбкой на то, что держала на руках.

— Я знала, что ты не сможешь сделать ничего худого, когда ты только это увидишь, — сказала она воину.

Затем они быстро ушли, а воин продолжал стоять и смотреть им вслед все время, пока они были еще видны. И, следя за ними взглядом, он чувствовал совершенно ясно, что эта женщина несла на руках не пучок лилий, а настоящее, живое дитя.

Он продолжал еще смотреть вслед путникам, когда услыхал вдруг громкий окрик: к нему торопливо приближался Вольтигий с отрядом.

— Задержи их, — кричали они, — запри пред ними ворота, не дай им убежать!

И, подбегая к воину, они нервно поведали ему, что напали на след исчезнувшего вчера ребенка. Только что искали они его в доме, но он снова исчез и оттуда; они видели, как его родители унесли его. Отец — крепкий седобородый человек с дубинкой, мать — высокая женщина, она спрятала ребенка в складках одежды.

Во время этого разговора к воротам подъехал бедуин на прекрасной лошади. Не говоря ни слова, воин бросился на бедуина, сбросил его с лошади, сам вскочил на нее и поскакал по дороге.

Прошло несколько дней, а легионер все еще продолжал погоню по ужасной гористой пустыне, тянущейся по южной части Иудеи. Он до сих пор преследовал трех беглецов из Вифлеема и был вне себя, что этой бесплодной охоте конца не было видно.

— Кажется, будто эти люди в самом деле способны провалиться сквозь землю, — ворчал он, — сколько уже раз в эти дни я подъезжал так близко к ним, что готовился уже пронзить ребенка копьем, и все же они каждый раз скрывались от меня! Я начинаю думать, что действительно никогда не поймаю их.

Он стал терять мужество, как человек, замечающий, что борется с чем-то всесильным, он задумывался: быть может, сами боги защищают этих людей от него.

— Вся эта погоня — напрасный труд. Лучше бы мне вернуться, не то погибну я от голода и жажды в этой мертвой пустыне, — говорил он сам себе все чаще и чаще. Но тотчас его охватывал страх пред тем, что предстоит ему, если он вернется, не исполнив возложенного на него поручения. Ведь и так именно он уже два раза отпустил ребенка. Сомнительно, чтобы Вольтигий или Ирод простили ему это.

«Пока Ирод знает, что хотя бы один из вифлеемских мальчиков жив, его будет мучить прежний страх, — думал воин. — Вернее всего, что он попытается заглушить свой гнев и муки страха тем, что прикажет меня распять».

Был жаркий обеденный час, и легионер сильно страдал, пробираясь верхом по скалистой, лишенной деревьев местности, по тропинке, которая вилась змейкой в глубоком ущелье, где не было ни малейшего ветерка. Лошадь и всадник готовы были свалиться. Уже несколько часов, как воин потерял от усталости всякий след и чувствовал упадок духа больше, чем когда-либо.

— Я должен отказаться от погони, — думал он, — в самом деле, я думаю, что не стоит труда их дальше преследовать. Они неизбежно должны погибнуть так или иначе в этой ужасной пустыне!

Раздумывая так, он вдруг заметил в одной из скал вблизи дороги сводчатый вход в пещеру. Он тотчас направил лошадь к этому входу.

— Надо бы мне немного отдохнуть. Может быть, я с новыми силами примусь опять за погоню.

Когда он уже хотел войти в пещеру, его поразило необычайное явление. По обеим сторонам входа росли две прекрасные лилии. Они вытянулись высоко и прямо, неся каждая на себе много цветов, распространявших одуряющий запах меда; вокруг цветов летали тучи пчел. Среди мертвой пустыни это зрелище было так необыкновенно, что и воин поступил удивительно для него самого. Он сорвал большой белый цветок и взял его с собой в пещеру.

Пещера была ни глубокой, ни темной, и воин тотчас увидел, что там отдыхают уже три путника. То были мужчина, женщина и ребенок, которые растянулись на земле, погруженные в глубокий сон. Никогда еще сердце воина так не билось, как при виде этих путников.

Это были те беглецы, за которыми он уже так долго гнался. Он их тотчас узнал. И здесь лежали они, спящие, без возможности защищаться, все в его власти. Быстро вынул он меч из ножен и наклонился над спящим ребенком. Осторожно приложил он меч к сердцу ребенка и старательно готовился к удару, чтобы сразу покончить с мальчиком. Но, подкрадываясь так, он остановился на одно мгновение, чтобы разглядеть лицо ребенка. Теперь, когда он был уверен в своей победе, он испытывал жестокое наслаждение, смотря на свою жертву. Но, когда он взглянул ребенку в лицо, радость его как будто еще усилилась, так как он узнал в нем того крошечного мальчика, которого он видел играющим с пчелами и лилиями на поле у городских ворот.

«Конечно, — подумал он, — я давно должен был бы это понять, вот почему я всегда ненавидел этого ребенка. Это именно обещанный пророчеством Владыка мира». Он опустил меч и снова подумал: «Если я положу пред Иродом голову этого ребенка, он сделает меня начальником своих телохранителей». И, приближая к спящему ребенку все ближе и ближе острие меча, он радостно говорил себе: «На этот раз, наконец, никто не станет между нами и не вырвет его из моей власти».

Он продолжал держать в руке лилию, которую сорвал при входе в пещеру, и вдруг из чашечки ее вылетела спрятавшаяся там пчела, подлетела к нему и, жужжа, покружилась несколько раз вокруг его головы. Воин вздрогнул. Он вдруг вспомнил о пчелах, которым помог когда-то ребенок, и ему пришло в голову, что одна из этих пчел помогла мальчику скрыться с праздника Ирода.

Эта мысль поразила его. Он опустил меч, выпрямился и стал прислушиваться к пчеле.

Но вот жужжание насекомого затихло. Продолжая стоять неподвижно, воин вдыхал сильный сладкий аромат, исходивший от лилии, которую он держал зажатой в руке. Запах напомнил ему о лилиях, которых мальчик спасал от дождя, и о том пучке их, который скрыл ребенка от его взоров и помог крошке спастись и пройти через городские ворота.

Он все больше задумывался и вложил меч в ножны.

— Пчелы и лилии отплатили ему за его благодеяния, — пробормотал он сам себе. Он подумал о том, что ребенок и ему однажды оказал милость, и глубокая краска выступила у него в лице:

— Разве может римский легионер забыть об оказанной ему услуге?

Недолго он боролся с собой. Он подумал об Ироде и о собственном своем желании уничтожить юного Владыку мира… И решил в душе: «Мне не пристало убивать этого ребенка, который спас мне жизнь». И он склонился и положил свой меч рядом с ребенком, чтобы беглецы, проснувшись, узнали, какой опасности они избегли.

Вдруг он увидел, что ребенок проснулся. Малютка лежал и смотрел на него своими прекрасными глазами, сиявшими, как звезды.

И легионер преклонил колени пред ребенком.

— Владыка, Ты Всемогущий, — сказал он, — Ты — Победитель, Ты — Тот, Которого любят боги, Ты — Тот, Который может спокойно наступать на скорпионов и змей!

Он поцеловал ножку ребенка и тихо вышел из пещеры, а мальчик продолжал лежать и смотреть ему вслед большими, удивленными детскими глазами.

Аминь!

Слезы

Христианское предание

На склоне холма, возвышавшегося над маленьким городом Вифлеемом в Иудее, стоял некогда хорошенький домик, спрятанный в тени больших кедров и густых зеленых смоковниц.

Зима подходила к концу. Заходящее на безоблачном небе солнце ласкало своими лучами веселое жилище, окружающий его благоуханный сад и лицо молодой женщины, сидящей у пальмы.

Благородство ее черт, ее платье из шелковой ткани, подпоясанное нарядным пурпурным кушаком, тонкое льняное покрывало на голове и плечах, множество слуг, суетившихся вокруг дома, — все указывало на ее высокое положение и богатство.

Около женщины стояла искусно сплетенная из тростника корзинка, в которой лежала шерсть самых разнообразных оттенков с серебряными и золотыми нитями — как свидетельство того, что хозяйка не любила праздно проводить время. В руках она держала веретено. У ног женщины на роскошном ковре весело резвились ее дети: дочь Вероника (прелестный пятилетний ребенок, вылитый портрет матери) и сын Вениамин, которому едва исполнился годик. В глазах его отражалось голубое безоблачное небо. Но веретено внезапно выпало из рук молодой женщины, и глаза ее устремились куда-то вдаль, в какую-то неизвестную точку. Взгляд женщины не остановился даже на очаровательных, милых детках, составлявших ее радость и материнскую гордость. Губы ее беззвучно двигались, как бы отвечая на вопрос, волновавший ее душу.

— А что если это действительно правда? — шептала она. — Как объяснить эти чудеса?.. Эти пастухи, которые пришли рассказать нам о лучезарном видении ангелов на небе, и о Божественной красоте Младенца в яслях, и о невыразимой прелести Матери!.. Эти волхвы, которые прошли через Вифлеем, следуя за звездой, и оставившие в яслях великолепные подарки!.. Ведь они же поверили. Почему же и мне не поверить? Говорил же Пророк, что «Младенец родился нам»…

И еще он говорил, что из Вифлеема произойдет Тот, Который поведет народ израильский. Но разве Тот, о Ком он говорил, должен был выйти из яслей? Не те ли это люди, которым вифлеемские дома отказали в гостеприимстве из-за их бедности и скромной одежды и которые скрываются в пещере недалеко отсюда?

Неужели это обещанный Мессия, Властитель народов — Тот, Который восстановит царство Давида!

Боже, как обнаружишь Ты Свое могущество и Свою славу? А между тем Тебе уже пора явиться. Скипетр выпал из рук Иуды и перешел к нечестивому и жестокому узурпатору. Разве я этого не знаю? Происходя от крови Маккавеев, подруга несчастной Мариам, я должна была, чтобы не быть вовлеченной в избиение всей моей семьи, бежать из Иерусалима и прийти сюда, чтобы меня забыли, а главное, чтобы забыли, что в жилах моего сына течет царская кровь. О, род Давида, куда ты пал? И когда придет Тот, Который должен поднять тебя?

Солнце совсем скрылось за горизонтом. Его золотистые лучи сменились пурпуровыми полосами, постепенно исчезающими на ночном небе. Вероника, утомившись от игр, положила головку на колени матери. Вениамин задремал. Очнувшись, молодая женщина встала и вошла с детьми в дом. Когда дети заснули, она снова вернулась на террасу своего жилища и долго стояла в раздумьи. Серебристый диск луны поднялся над Вифлеемом, мириады звезд усыпали лазоревый свод.

Какая-то мысль зрела в ее душе. Сначала она отгоняла ее, но мысль становилась все более настойчивой и властной. Сердце и голова женщины были полны рассказов о чудесах. Ей казалось, что каждая звезда показывает ей путь в пещеру. Ей слышалось, как легионы ангелов, пролетая мимо, шептали ей на ухо:

— Пойди и посмотри!

— Почему же мне не пойти? — произнесла она наконец.

— Разве я не могу найти пещеру и увидеть то, что видели другие? Боже, просвети рабу Твою, которая всегда надеялась на Тебя!

Призыв становился непреодолимым.

«Но я не пойду одна, — подумала она. — Если Он — Мессия, то пусть благословит и моих детей». Она спустилась в дом, разбудила свою дочь и поспешно одела ее. Затем, взяв спящего сына на руки, она завернула его в плащ, который набросила себе на плечи, и тихонько, крадучись, как бы боясь, что ее увидят и остановят, переступила порог дома и вышла на дорогу. Кажется, какая-то неведомая сила поддерживала ее и толкала вперед. Уже у поворота дороги она увидела слабый свет, освещающий пещеру. Еще несколько шагов — и она будет у грота. Она крепче прижала к сердцу сына, который сладко улыбался во сне, а другой рукой сжала ручку дочери, смело идущей возле нее.

Но вдруг огонек в пещере потух. Не ошиблась ли она? Женщина заколебалась и остановилась. И вот неожиданное зрелище предстало ее взору. Она увидела, что кто-то движется ей навстречу. Это оказался человек почтенного вида, опирающийся одной рукой на палку. Другой рукой он вел за уздцы осла, на котором сидела совсем молодая женщина. На руках она держала маленького ребенка, завернутого в пелены. Черты Младенца различить было нельзя.

Благородная еврейка остановилась. Она опять начала колебаться. Она привыкла к мысли, что найдет Младенца в яслях, окруженного подарками пастухов и волхвов, свидетельствующих о почитании Его как великими, так и малыми, окруженного, может быть, хорами ангелов, поющих славу Богу, и ярким светом, указывающим на Его Божественное происхождение. Но эти трое путников казались такими робкими и бедными, а их одежда была более чем скромная. Разве это действительно блеск Мессии?

А между тем какой-то инстинкт подсказывал ей, что это те, которых она искала. В эту минуту Путница, державшая на руках Младенца, подняла голову, и при виде Ее дивного лица — идеала кротости и чистоты — сомнения другой женщины растаяли, как снег на солнце.

Подойдя к мужчине, она спросила, дрожа от волнения:

— Это и есть Тот Младенец, о Котором ангелы возвестили вифлеемским пастухам и Которому цари пришли поклониться с востока?

— Да, это Он! — ответил путник.

— Отчего же вы покидаете эту страну?

— По указанию Бога.

— Вы идете далеко?

— Может быть.

— Но в такой поздний час, по незнакомой дороге, с маленьким ребенком и молодой слабой матерью! Зайдите же хоть на несколько часов отдохнуть ко мне! Завтра с восходом солнца, если вы пожелаете, я вам дам слуг, чтобы проводить вас, и носилки, чтобы нести мать и ребенка.

— Благодарю тебя, благородная госпожа, за твое великодушное гостеприимство! Бог тебя за это вознаградит. Но мы ни на минутку не можем остановиться, надо в точности исполнить указание Бога.

— Но отчего же вы не можете отложить ваш отъезд, чтобы путешествовать в лучших условиях?

— Люди злы. Да и никто не имеет права нарушать завет Всевышнего.

Это было сказано таким внушительным тоном, что она не смела больше настаивать.

— Но, по крайней мере, — умоляла она, — не уезжайте, пока я не увижу лица Того, Кто будет Спасителем Израиля. Блаженнейшая из матерей, позволь мне посмотреть на Твоего Сына!

Тронутая этой горячей мольбой, Богородица тихонько приподняла покрывало и показала Младенца, сияющего такой Божественной красотой, что сердце еврейской женщины затрепетало от радости и любви.

— Господи! Благослови Твою рабу и спаси Твой народ!

Младенец открыл глаза.

Он улыбнулся молодой женщине, улыбнулся маленькой девочке, которую та подняла на руки, чтобы она могла лучше Его видеть. Но при виде заснувшего Вениамина улыбка Младенца исчезла. Туман внезапно закрыл Его Божественные черты, и две слезы, заблестевшие в Его глазах, скатились на щеки.

— Что с Тобой, Сын Мой? — прошептала Матерь Божия, с беспокойством наклоняясь к Нему.

И так велика связь между Сыном и Матерью, что Она сейчас же поняла Его тайну и посмотрела на молодую женщину взором, полным такой любви и сострадания, что сердце женщины сжалось от боли. Но в то же время она почувствовала какое-то утешение, так что сама не смогла понять, отчего это.

Туман рассеялся. Черты Младенца приняли прежнее спокойное и почти веселое выражение. Только слезы, как две росинки, остались на Его щеках. Тогда маленькая девочка взяла обеими ручками конец покрывала своей матери и легким, нежным движением осторожно вытерла Божественные слезы. Богородица, улыбаясь, наклонилась и поцеловала девочку в чистое чело, а Иосиф посмотрел на нее благодарным долгим взглядом, который вселил в сердце матери какую-то непонятную радость. И взгляд этот девочка никогда более не могла забыть…

Молодая женщина вернулась домой. Дети опять заснули, но она не могла даже подумать об отдыхе. Со своей террасы смотрела она на дорогу, по которой шло Святое Семейство, и взор ее остановился на том месте, где она потеряла их из виду.

Какое сладостное волнение в душе!

Что-то вроде благодарственного гимна звучало в глубине ее сердца теперь, когда глаза ее увидели наконец Спасение Израиля! Одно только обстоятельство нарушало гармонию ее души — взгляд, который Младенец устремил на ее сына. Какое-то странное ощущение испытывала она всякий раз, когда вспоминала об этом взгляде.

— Господи! — прошептала она в молитве, которую многие матери-христианки повторяли за ней. — Если он должен забыть Тебя, то возьми его теперь же!

Часы проходят незаметно для нее. Звезды бледнеют, начинается рассвет. Лучи солнца золотят верхушки холмов Вифлеема. Небесное светило, как какой-то гигант, пускается в путь.

Вдруг со стороны Вифлеема доносится какой-то странный шум, топот ног, вопли.., и через несколько минут холм и долина наполняются зловещим гулом.

«Что случилось?» — в ужасе подумала молодая мать.

В эту минуту на дороге, ведущей из Вифлеема, показалась человеческая фигура… Бежала женщина, вне себя от безумия, судорожно прижимая к себе малого ребенка. Сзади ее преследовал солдат с мечом в руке. Несчастная упала от изнеможения, солдат вырвал у нее дитя и одним ударом меча разрубил головку невинного создания.

Онемев от ужаса при виде этого страшного зрелища, которому молодая еврейка не могла найти объяснения, она увидела уже другую бегущую женщину с ребенком на руках, но и эту несчастную постигла та же участь. И вот уже третья жертва завязывает безнадежную борьбу с убийцей. Она отчаянно сопротивляется, защищая свое дитя, но убийца уже не один: подбежали другие солдаты, и обессилевшая мать, изнемогая в неравной борьбе, падает вместе со своим младенцем.

Материнский инстинкт пробудился в молодой женщине, с ужасом наблюдавшей это безумие. Она схватила полуспящих детей, выбежала из дому, пересекла сад и оказалась на дороге, не встретив никого на пути. На минуту ей показалось, что у нее выросли крылья, и она быстро достигла того места, где несколько часов тому назад вместе со своими детьми пережила радость встречи с Мессией.

Пещера уже близка. Но вдруг… она услышала за собой грозный оклик. Ее, тщетно укрывавшую под плащом маленького сына, заметили. Она более почувствовала, чем услышала шаги преследующих ее солдат. Стесняемая своей драгоценной ношей, она споткнулась и упала. Солдаты нагнали ее и, пока она пыталась подняться, схватили детей, которые в испуге громко закричали…

— Не вопи так громко, — крикнул преследователь маленькой девочке, — тебя не тронут…

Но мать уже вскочила на ноги. Как львица бросилась она вперед и вырвала своего малютку из рук похитителя, судорожно прижав его к груди.

— А с ним что сделают? — крикнула она. — В чем он более виноват, чем его сестра?

— Не мое дело тебе объяснять, — грубо ответил начальник отряда. — Мне некогда терять время. Солдаты, заберите у нее ребенка!

— Никогда! — вырвалось из ее груди. — Его жизнь вы получите только вместе с моей!

Солдат равнодушно пожал плечами.

— Довольно крика! Я с самого утра это слышу!..

Женщина посмотрела на него с невыразимым ужасом.

— В конце концов, — продолжал он с жестокой улыбкой, — это несправедливо — делать тебе исключение. Разве ты не слышишь крики и вопли? В Вифлееме не осталось теперь ни одного ребенка мужеского пола моложе трех лет.

— Кто же эти изверги без сердца, — вскрикнула обезумевшая женщина, — которые придумали такую бойню?

— Я не должен давать тебе в этом отчета, — грубо ответил легионер. — Довольно. Надо кончать обоих…

— Отберите этого ребенка, — приказал он солдатам, — или же убивайте обоих!

Тогда женщина решила испытать последнее средство убеждения этих наемных убийц, которые, как она думала, все же евреи.

— Если вас не обезоруживает невинность младенца, — умоляла она, — то пощадите его по крайней мере потому, что в нем течет кровь царей!

— Тем более, — захохотал с дикой радостью разбойник.

И добавил:

— Теперь мы можем рассчитывать на награду Ирода!

При слове «Ирод» сознание матери вдруг прояснилось: бегство трех путников, их отказ остановиться, эти таинственные слова «люди злы», взгляд и слезы Иисуса, дикий и торжествующий крик убийцы…

Она все поняла.

В своем ревнивом и беспредельном гневе Ирод преследует Божественного Царя, и сын ее должен стать жертвой за Мессию! И тогда в душе этой бедной женщины геройство веры побеждает материнскую любовь.

Подняв на руки своего сына, она воскликнула:

— Господи! Я отдаю Тебе его, но возьми с ним также и меня!

* * *

Солдаты ушли.

На пыльной дороге, как роза с бутоном, сорванные со стебля, на том месте, где недавно прошло Святое Семейство, лежали мать и ребенок. Раздраженные ее долгим упорством, солдаты одним ударом скосили обе жизни, и жестокий Ирод насчитал одной жертвой больше…

Оставшись одиноким свидетелем этой ужасной драмы, маленькая девочка безумно рыдала у безжизненного тела своей любимой матери. Этот детский голос! Может ли он остановить на пути к Небесам улетавшую душу матери? И вдруг… умирающие глаза молодой женщины приоткрылись. Своей похолодевшей уже рукой она сделала знак дочери приблизиться. Сняв с большим трудом покрывало с головы, она отдала его малышке и слабеющим голосом прошептала:

— Возьми его и храни, как самое драгоценное сокровище: им вытерты слезы Младенца-Бога!

По преданию, это было то самое покрывало, которое спустя 33 года благочестивая иерусалимская женщина Вероника отдала проходившему мимо нее на Голгофу Христу, чтобы Он мог отереть им пот и кровь со Своего лица. Когда Божественный Страдалец возвратил ей покрывало, на нем оказались отображенными черты Его лица.

…А пока, безутешно плача над бездыханными телами матери и брата, девочка держала в руках драгоценное покрывало, которым были вытерты слезы Богомладенца.

Она не знала, что спустя много лет именно на этом покрывале останутся следы пота и крови Спасителя мира — Иисуса Христа, идущего на крестную смерть.

По христианскому преданию, Вероника была той самой женщиной, которую Спаситель исцелил от кровотечения… Впоследствии изобразившийся на покрывале Лик Спасителя был перевезен в Рим и отдан святому Клименту, епископу Римскому.

Бегство в Египет

Восточное сказание

Далеко, в одной из пустынь восточных стран, росла с незапамятных времен пальма. Она была очень стара и невероятно высока. Все проходившие через пустыню останавливались и любовались ею, потому что она была гораздо выше остальных пальм, и можно было сказать, что она выше обелисков и пирамид.

И вот, одиноко стоя и глядя в пустыню, она заметила однажды нечто, до того удивительное, что могучая вершина ее закачалась от изумления. Там, на краю пустыни, двигались двое одиноких людей. Они были на таком далеком расстоянии, когда верблюды кажутся не больше муравья, но все-таки это несомненно были двое людей. Этих чужестранцев, постоянных путников пустыни, пальма хорошо знала: это были мужчина и женщина, с ними не было ни проводников, ни вьючных животных, ни палаток, ни бурдюков с водой.

— Они пришли сюда, вероятно, чтобы умереть, — подумала вслух пальма и быстро осмотрелась кругом.

— Удивительно, — продолжала она, — львы еще не насторожились, завидя добычу. Я не вижу, чтобы хоть один из них пошевельнулся. Я не вижу и разбойников; они, вероятно, еще появятся.

— Им грозят семь видов смерти, — думала пальма, — их пожрут львы, ужалят змеи, их иссушит жажда, погребут пески, на них нападут разбойники, их сожжет солнце, они погибнут от страха.

И она старалась думать о чем-нибудь другом, но судьба этих людей беспокоила ее. И, куда ни обращала она свой взор, она видела только то, что было знакомо ей уже тысячи лет. Ничто не приковывало ее внимание, мысли ее снова обращались к двум путникам:

— Клянусь засухой и бурей! — сказала она, призывая опаснейших врагов жизни. — Что это несет в руках женщина? Мне кажется, эти безумцы несут с собой и ребенка.

Пальма, которая была дальнозорка, как все старцы, не ошиблась. Женщина несла на руках ребенка, который спал, положив голову ей на плечо.

— Дитя почти раздето, — продолжала пальма, — я вижу, как мать прикрыла его своим плащом. Она второпях схватила его с постели и отправилась в путь. Теперь я понимаю: эти люди — беглецы.

— И все-таки они безумцы, — шептала пальма. — Если их не охраняют ангелы, лучше им было бы все претерпеть от врагов, чем отправляться в пустыню. Я представляю себе, как все это произошло. Муж стоял за работой, ребенок спал в колыбели, а жена вышла за водой. Сделав несколько шагов от двери, она увидала приближающихся врагов. Она бросилась назад, схватила ребенка, крикнула мужа, и они побежали! Целый день провели они в пути, не останавливаясь ни на минуту.

Вот как это все произошло. Но, — повторяю, — если их не охраняют ангелы… Они так напуганы, что не чувствуют ни усталости, ни других страданий, но я вижу жажду в глазах их. Мне ли не знать лицо человека, который мучается от жажды!

И, когда пальма подумала про жажду, судорожная дрожь пробежала по ее высокому столбу, а бесчисленные острия длинных листьев сжались, как от дыхания огня.

— Если бы я была человеком, — говорила она, — я никогда не отважилась бы отправиться в пустыню. Надо быть безумцем, чтобы идти сюда, не имея корней, которые простираются до никогда не высыхающих родников.

Здесь опасно и для пальмы. Даже для такой пальмы, как я! Если бы я могла дать им совет, я уговорила бы их вернуться. Враги никогда не смогут быть так жестоки к ним, как пустыня. Может быть, им кажется, что в пустыне легко жить, но я знаю, что даже и мне иногда трудно приходится. Я помню, как еще в молодости ветер нанес надо мной целую гору песка, и я едва не задохнулась; если бы я могла умереть, это был бы мой последний час.

Пальма продолжала думать вслух по привычке старых пустынников:

— Я слышу какой-то чудный мелодичный шелест в моих ветвях, — говорила она, — все острия моих листьев трепещут; не понимаю, что со мной делается при виде этих бедных чужестранцев. Эта грустная женщина так прекрасна, она заставляет меня вспомнить самое чудесное явление в моей жизни.

И под мелодичный шелест листьев вспомнилось пальме, как много-много лет назад этот оазис посетило двое знатных людей. Это были царица Савская и мудрый Соломон. Прекрасная царица возвращалась домой, царь Соломон провожал ее часть пути, а теперь они должны были расстаться.

— В память этого часа, — сказала царица, — я сажаю в землю финиковую косточку, и я хочу, чтобы из нее выросла пальма, которая будет жить и расти, пока в стране Иудейской не родится Царь, который будет выше Соломона.

Сказав это, она посадила в землю косточку и оросила ее своими слезами.

— Почему я вспомнила об этом именно сегодня? — подумала пальма. — Неужели эта женщина напоминает мне своей красотой прекраснейшую из цариц, по слову которой я выросла и живу до сегодняшнего дня? Я слышу, как листья мои шелестят все громче, и шелест их печален, как песнь смерти. Они словно предсказывают, что скоро прекратится чья-то жизнь. Хорошо, что я знаю, что никогда не умру.

Пальма думала, что печальный шелест ее листьев предсказывал смерть этим одиноким путникам, да и они сами, вероятно, думали, что приближается их последний час. Это было видно по выражению их лиц, когда они проходили мимо скелетов верблюдов, лежавших на дороге. Это видно было по взглядам, которыми они проводили пролетавших коршунов. Да иначе не могло и быть — они должны погибнуть. Они заметили пальму и оазис и быстро направились к ним в надежде найти воду, но, придя туда, они остановились в отчаянии, потому что источник иссяк. Утомленная женщина положила ребенка на землю и села, плача, на берегу источника. Мужчина бросился рядом с ней на землю и стал бить песок кулаками. Пальма слышала, как они говорили между собой, что им придется умереть. Она узнала также из их слов, что царь Ирод велел убить всех вифлеемскмх мальчиков двух-трех лет, боясь, что среди них родился ожидаемый Великий Царь Иудейский.

— Мои листья шелестят все громче, — думала пальма, — пришел последний час этих несчастных беглецов.

Она поняла, что оба они боятся пустыни. Муж говорил, что лучше было бы остаться и вступить в бой с воинами, чем бежать от них. Они погибли бы более легкой смертью.

— Бог поможет нам, — ответила жена, — мы беззащитны против хищных зверей и змей.

— У нас нет ни пищи, ни питья, — сказал муж, — как может помочь нам Бог?

Он разорвал в отчаянии свое платье и прижался лицом к земле. Он потерял всякую надежду, как человек, смертельно раненный в сердце. Жена сидела, выпрямившись, сложив руки на коленях, но взгляд ее, которым она смотрела на пустыню, говорил о безграничном, безутешном горе. Пальма слышала, как тоскливый шелест становился все громче; женщина, вероятно, также услышала его. Она подняла голову и сейчас же невольно протянула руки к вершине дерева.

— О, финики, финики! — воскликнула она.

В ее голосе было такое страстное желание, что пальме захотелось быть не выше кустарника дрока, и чтобы финики ее было так же легко сорвать, как цветы шиповника. Она знала, что вершина ее покрыта гроздьями фиников, но как могут люди достать их на такой головокружительной высоте?

Муж уже видел, как недостижимо высоко висели финики. Он не поднял и головы и попросил жену не мечтать о невозможном. Но ребенок, игравший травками и стебельками, услышал восклицание матери. Малютке и в голову не могло прийти, что мать не может получить того, чего желает. Как только он услышал про финики, то начал смотреть на дерево. Он думал и соображал, как бы их достать. Лобик его наморщился под светлыми кудрями. Наконец на личике его появилась улыбка. Он придумал способ: он подошел к пальме, ласково погладил ее своими ручонками и сказал нежным детским голоском:

— Пальма, наклонись! Наклонись, пальма!

Что это? Что произошло? Листья пальмы затрепетали, словно по ним пронесся ураган, а по высокому стволу пробежала дрожь. И пальма почувствовала, что малютка был сильнее ее. Она не могла противиться ему. И она склонилась своим высоким стволом перед ребенком, как люди склоняются перед властелинами. В своем глубоком поклоне она нагнулась до земли так, что верхушка ее с дрожащими листьями легла на песок.

Ребенок не казался ни испуганным, ни удивленным.

С радостным криком подбежал он к вершине пальмы и стал рвать с нее гроздь за гроздью. Ребенок набрал уже много фиников, а дерево все еще продолжало лежать на земле. Тогда мальчик подошел к ней, и снова ласково погладил, и нежно сказал:

— Пальма, поднимись! Поднимись, пальма!

И громадное дерево тихо и благоговейно выпрямило свой гибкий ствол, и листья ее зазвенели, словно арфа.

— Теперь я знаю, кому они пели песнь смерти, — сказала пальма, когда снова выпрямилась, — не этим людям.

Муж и жена, стоя на коленях, славили Бога:

— Ты видел нашу печаль и взял ее от нас. Ты сильный, склоняющий ствол пальмы, как гибкий тростник! Каких врагов трепетать нам, когда сила Твоя охраняет нас!

Вскоре через пустыню шел караван, и путники увидели, что вершина пальмы завяла.

— Как это могло случиться? — сказал один из путников. — Эта пальма не должна была умереть раньше, чем увидит Царя, более славного, чем Соломон!

— Может быть, она и увидела его, — ответил другой путник.

В Назарете

Притча

Как-то раз, когда Иисусу было всего еще пять лет, он сидел на пороге мастерской своего отца и из куска мягкой глины, которую дал ему гончар, живший на другой стороне улицы, усердно лепил глиняных птиц. Иисус чувствовал себя счастливым, как никогда: соседские мальчики говорили ему, что гончар — человек суровый, которого нельзя ни смягчить дружеским взглядом, ни упросить ласковым словом. И вдруг такой человек подарил ему глины.

Иисус и сам хорошенько не знал, как это произошло. Он помнил только, что стоял на своем пороге и пристальным взором следил, как сосед работал над различными формами, — и вдруг тот вышел из лавки, подошел к Иисусу и подарил ему такой большой ком глины, что из него можно было бы сделать большую кружку для вина.

На ступеньке лестницы соседнего дома сидел некрасивый рыжий мальчик Иуда. От постоянных драк с уличными мальчиками лицо его было покрыто бесчисленными синяками, а одежда на нем висела клочьями.

В эту минуту он сидел спокойно, никого не задирал, ни с кем не дрался, а был занят, так же, как и Иисус, работой из глины. Но получить эту глину сам он не смог: он старался не попадаться угрюмому гончару на глаза, потому что частенько бросал камнями в его хрупкую глиняную посуду, и, подойди он попросить глины, гончар прогнал бы его палкой.

Глиной поделился с ним Иисус.

Когда птицы были готовы, каждый из мальчиков поставил их перед собой полукругом. Вид у них был такой же, как у глиняных птиц всех времен: вместо ног большой серый ком глины, чтобы можно было их поставить, короткие хвосты, никакого намека на шею и едва заметные крылья. Но разница между работой маленьких приятелей сейчас же сказалась: птицы Иуды были так плохо сделаны, что не могли стоять и сейчас же падали, перевертываясь вверх ногами, и, сколько он ни старался придать им красивую форму и устойчивость, маленькие жесткие пальцы его не слушались и ничего не выходило.

Время от времени он исподтишка взглядывал в сторону Иисуса, чтобы посмотреть, как это он ухитряется вылепливать птиц такими ровными и гладкими, как дубовые листья в лесу на горе Фавор.

С каждой новой птицей Иисус чувствовал себя все счастливей. Одна казалась красивее другой, и он с гордостью и любовью смотрел на них, не отрывая взгляда. Они будут товарищами его игр, его маленькими сестренками, будут спать у него в кровати, вести с ним беседы и петь ему песни, когда мать будет выходить из дома и оставлять его одного. Теперь уж никогда он не будет чувствовать себя покинутым и одиноким.

В это время мимо мальчиков проходил громадного роста водонос, согнувшись под тяжестью своей ноши, а за ним ехал верхом на осле, весь окруженный большими пустыми ивовыми корзинами, торговец зеленью. Водонос положил свою руку на кудрявую светлую головку Иисуса и спросил его о птицах. Иисус с живостью начал рассказывать, что у каждой из них есть свое имя и что они умеют петь. Все эти маленькие птички прилетели к нему из чужих стран и рассказали ему такие истории, которые знают только они да он. Иисус рассказывал обо всем этом так интересно, что водонос и торговец зеленью заслушались и совсем забыли о своих делах.

Когда они собрались наконец уходить, Иисус показал им на Иуду и сказал:

— А посмотрите, каких красивых птиц сделал Иуда!

И торговец зеленью придержал своего осла и ласково спросил Иуду, есть ли имена у его птиц и умеют ли они петь. Но Иуда не обратил на него внимания и молча, с упрямым видом, не бросив взгляда, продолжал свою работу. Торговец зеленью сердито отбросил ногой одну из его птиц и поехал дальше.

Так прошел день.

Солнце опустилось так низко, что лучи его проходили уже сквозь низкие, украшенные римским орлом ворота, в которые упиралась улица. Кроваво-красные вечерние лучи заходящего солнца, скользя по узкой улице, окрашивали все, что попадалось им по дороге, в яркий пурпур. Посуда горшечника, доска, скрипевшая под пилою плотника, платок на голове Марии — все это стало огненно-багровым. Но красивее всего сверкали лучи в маленьких лужах воды, скопившихся между большими неровными каменными плитами, которыми была вымощена улица. И вдруг Иисус окунул свою руку в ближайшую лужицу; ему пришло в голову выкрасить своих серых глиняных птичек этой чудесной краской пурпурных лучей, сверкавших в воде и обливавших пылающим заревом стены домов и всю улицу. И солнечные лучи радостно дали поймать себя, и, когда Иисус провел рукой по маленьким глиняным птицам, лучи покрыли их с головы до ног бриллиантовым блеском.

Иуда, по временам взглядывавший на Иисуса, чтобы убедиться, сколько птиц готово у него и красивей ли они его птиц, громко вскрикнул от восторга, увидав, как Иисус выкрасил своих глиняных птичек солнечным лучом, игравшим в обыкновенной лужице.

Иуда сейчас же окунул свою руку в сверкавшую воду и тоже хотел поймать солнечный луч. Но луч не дался ему и проскользнул у него между пальцев, и, как быстро ни двигались его руки, лучи ускользали от него и он не мог окрасить ни одной из своих птиц.

— Постой, Иуда, — сказал Иисус, — дай я помогу тебе выкрасить птичек.

— Не надо, — ответил Иуда, — не смей трогать моих птиц. Они и так хороши!

И он поднялся на ноги, нахмурил лоб, стиснул зубы и вдруг с яростью стал топтать своих птичек. Одна за другой обращались они в маленькие, плоские комки глины. Раздавив всех своих птиц, Иуда подошел к Иисусу, который продолжал сидеть и красить своих птичек. Они сверкали, как драгоценные камни.

С минуту Иуда стоял и молча разглядывал их, а потом поднял ногу и наступил на одну. Когда Иуда отдернул свою ногу и увидал, что маленькая птичка превратилась в комок серой глины, его охватило злорадство, он грубо захохотал и опять поднял ногу, чтобы раздавить следующую.

— Иуда! — закричал Иисус. — Что ты делаешь? Ведь они живые! Они поют!

Иисус огляделся кругом, как бы прося помощи. Иуда был больше его, и у Иисуса не хватило бы силы удержать его, он искал глазами мать. Она была недалеко, но, прежде чем она успела бы подойти, Иуда мог бы раздавить всех его птиц.

Глаза Иисуса наполнились слезами. Под ногами Иуды валялись уже четыре раздавленных птицы, осталось всего только три! Иисусу было больно и горько, что птицы продолжали лежать спокойно и не пытались спастись, позволяли давить себя одну за другою. Тогда Иисус захлопал в ладоши, чтобы спугнуть их, и закричал:

— Улетайте! Улетайте!..

И три оставшиеся птички вдруг ожили, задвигали своими маленькими крылышками и, боязливо вспорхнув, перелетели на край крыши, где им уже не грозила опасность.

Иуда, увидев, что птицы по приказанию Иисуса из глиняных стали живыми, распустили крылья и полетели, зарыдал, бросился к ногам Иисуса и начал рвать на себе волосы, как это делали взрослые, когда с ними случалось большое горе. Как собака, ползал Иуда перед ним по каменным плитам, целуя его и умоляя, чтобы Иисус раздавил его ногой так же, как он раздавил глиняных птиц, потому что Иуда в одно и то же время и любил Иисуса, и восхищался им, и боготворил его, и вместе с тем ненавидел его.

Мария, все время молча следившая за игрой детей, теперь встала, подняла Иуду с земли, посадила себе на колени и приласкала его.

— Бедный мальчик! — сказала она. — Ты не понимаешь, что ты поступил так, как ни одно живое существо не смеет поступать. Никогда не делай этого, если не хочешь сделаться самым несчастным из людей. Горе тому человеку, который захочет сравняться с Тем, Кто может солнечные лучи превращать в краску и мертвой глине придавать дыхание жизни!

Дары персидского царя волхва Артабана

К Рождеству Господа нашего Иисуса Христа

Восточное сказание

Во дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель мира Иисус Христос, на небе загорелась громадная, невидимая ранее звезда, которую видели и в восточных странах.

Звезда сияла ярким, блестящим светом; она медленно, но постоянно двигалась в одну сторону — туда, где находилась земля еврейского народа.

Звездочеты восточных стран, или, как их называли на родине, волхвы-маги, обратили внимание на это небесное светило. По их мнению, это было Божие знамение, что где-то родился давно предсказанный в еврейских книгах Великий Царь израильский, избавитель людей от зла, учитель новой, праведной жизни.

Некоторые из волхвов, особенно толковавших о Божией правде на земле и скорбевших, что в людях так сильно развелось беззаконие, решили идти искать рожденного Царя, чтобы поклониться и послужить Ему, но где же Его найти, наверное не знали.

Может быть, придется ехать далеко, а дороги в ту пору были трудные, поэтому волхвы решили сначала собраться в определенном месте всем, а затем общим караваном направиться по указанию движения звезды на поиски рожденного Царя.

Вместе с другими волхвами собрался на поклонение и великий персидский мудрец Артабан. Он продал все свои имения, богатый дом в столице и на вырученные деньги купил три драгоценных камня: сапфир, рубин и жемчужину.

Целое сокровище заплачено было за них, зато и красота их была редкостная. Один сиял, как частица голубого неба в ясную погоду, другой горел ярче пурпурной зари при восходе солнца, третий белизной превосходил снежную вершину горы.

Все это вместе с сердцем, полным самой горячей, беззаветной любви, Артабан думал сложить у ног рожденного Царя истины и добра.

Собрал в своем бывшем доме Артабан последний раз друзей, простился с ними и отправился в путь до места сбора, куда надо было ехать несколько дней.

Артабан не боялся опоздать. Конь под ним был борзый и крепкий. Время он высчитал точно и каждый день исправно проезжал необходимый отрезок пути.

В последние сутки ему оставалось проехать несколько десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, чтобы с зарей прибыть к назначенному месту.

Верный конь быстро ступал под ним. Ночной ветерок навевал прохладу. Над головой в бесконечной дали небосклона, как яркая звезда, как яркая лампада перед Престолом Бога, сияла Новая Звезда!

— Вот он, знак Божий! — говорил себе Артабан, не сводя глаз со звезды. — Великий Царь пришел к нам с неба, я скоро увижу Его! Увижу Тебя, мой Царь!.. Прибавь, друг, еще шагу! — подбадривал своего коня и ласково трепал его по гриве.

И конь прибавлял шагу. Громко и четко ступали его копыта по дороге среди пальмового леса.

Мрак ночной начал редеть, кое-где слышалось чириканье просыпающихся птиц. Чуялась близость наступающего утра. Вдруг конь остановился, заржал, стал пятиться назад. Артабан глянул вперед, вгляделся в дорогу и почти у самых ног коня увидел распростершегося на земле человека. Он быстро слез с коня, подошел к лежащему и осмотрел его. Это был еврей, обессиленный страшным недугом, сильным приступом ужасной в тех местах лихорадки. Его можно было принять за мертвеца по виду, если бы не слабый, едва слышный стон, который изредка вырывался из его запекшихся губ. Артабан задумался: ехать мимо и торопиться к назначенному месту сбора, оставив больного, не позволяет ему совесть, а чтобы оставаться с больным, чтобы поднять его на ноги, на это надо потратить много часов, и тогда опоздаешь к установленному сроку. Уедут без него.

— Что делать? — спрашивал себя Артабан и решил. Он занес уже ногу в стремя, но больной почувствовал, что его покидает последняя надежда на помощь, и застонал так тяжко, что стон больного отозвался в сердце Артабана.

— Боже Великий! — взмолился он. — Ты знаешь, как я стремлюсь к Тебе, направь меня на правый путь. Твой голос любви говорит в моем сердце. Я не могу проехать мимо. Я должен помочь несчастному еврею.

С этими словами он подошел к больному, развязал ему одежды, принес из ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся губы. Затем достал из приделанного к седлу тюка какие-то лекарства, которых у него был большой запас, подмешал их к вину и влил в уста больного. Потом Артабан растирал несчастному грудь и руки, давая ему что-то нюхать. И так он провел несколько часов.

Заря давно миновала, солнце уже высоко поднялось над лесом, время близилось к полудню. Больной пришел в себя, поднялся на ноги и не знал, как благодарить доброго незнакомца.

— Скажи, кто ты? — спрашивал Артабана еврей. — Скажи, за кого я и моя семья будем молить Бога до последних дней нашей жизни? Скажи, почему лицо твое так печально, какое горе сокрушает тебя?

Артабан с грустью поведал о том, куда он едет и что теперь, наверное, опоздал.

— Мои товарищи, конечно, уже уехали! — говорил он. — И я не найду и не увижу желанного Царя!

Лицо еврея осветилось радостью.

— Не грусти, благодетель, я могу хоть немного отплатить тебе за твое добро. В моих священных книгах сказано: обещанный от Бога Царь Правды родится в иудейском городе Вифлееме. Пусть твои друзья уехали; ты поезжай в Вифлеем, и если Мессия родился, то ты найдешь Его там.

И еврей, простившись и еще раз поблагодарив, пошел своей дорогой. Артабан вернулся назад. Одному нечего было и думать ехать через пустыню. Надо взять для охраны слуг, купить верблюдов, набрать провизии и запастись водой!

Прошла неделя. Пришлось продать один камень, чтобы снарядить караван. Продажей Артабан не очень печалился, оставалось еще два камня — главное, не опоздать бы к Царю. И он усиленно спешил и торопил слуг.

Вот наконец и Вифлеем. Усталый, счастливый, веселый, запыленный, подъехал он к первому домику, быстро вошел внутрь и засыпал хозяйку вопросами: не были ли в Вифлееме пришлые люди с Востока, к кому они обращались и не знает ли она, где они теперь?

Хозяйка, молодая женщина, кормила младенца грудью. Сначала смутилась видом незнакомца, потом успокоилась и рассказала, что несколько дней тому назад приходили сюда какие-то люди к Марии из Назарета и принесли Ее Младенцу богатые дары. Куда девались эти люди, неизвестно. А Мария с Младенцем и старцем в ту же ночь скрылись из Вифлеема. В народе толкуют, что они ушли в Египет. Пока она рассказывала, младенец сладко заснул и улыбка играла на его прекрасном лице.

Артабан не успел еще обдумать, что ему делать, как на улице послышался шум, дикие крики, лязг оружия и надрывающийся женский крик и плач. Полураздетые женщины, простоволосые, с искаженными лицами, бежали куда-то вдоль селения, неся на руках своих младенцев, и вопили:

— Спасайтесь! Солдаты Ирода убивают наших младенцев!

Лицо молодой женщины побелело, глаза расширились: прижав к себе спящего ребенка, она могла только сказать:

— Спаси моего ребенка! Спаси его, и Бог спасет тебя!

Артабан, не помня себя, бросился к двери. Там, за порогом, стоял уже начальник отряда, а за ним виднелись зверские лица воинов с окрашенными кровью невинных младенцев мечами. Руки Артабана как-то невольно рванулись к груди, он быстро достал мешочек из-за пазухи, выхватив драгоценный камень и подал начальнику отряда:

— Возьми этот камень и оставь женщину и ее дитя!

Тот, не видев отроду такой драгоценности, схватил жадно камень и увел своих воинов в другое место доканчивать свое зверское дело.

Женщина, плача на коленях перед Артабаном, голосом, идущим от сердца, с благодарностью говорила:

— Да благословит тебя Господь за моего ребенка! Ты ищешь Царя Правды, любви и добра, да воссияет пред тобой Лик Его и да взирает Он на тебя с такой любовью, с какой я теперь смотрю на тебя!

Бережно поднял ее на ноги Артабан, и слезы, не то радости, не то грусти, текли по его щекам.

— Боже Истины, прости меня! Ради этой женщины и ее ребенка я отдал предназначенный Тебе дар — камень. Увижу ли я Тебя когда-нибудь? И здесь я опять опоздал. Пойду вслед за Тобой в Египет.

И долго бедный волхв ходил, отыскивая Царя Правды. Много перевидел он разного народа, а искомого Царя найти не мог. И больно сжималось его сердце, не раз плакал он горькими слезами.

«Господи! — думалось ему. — Сколько везде горестей, и мук, и несчастий. Скоро ли Ты явишь Себя, чтобы облегчить жизнь людям?»

От продажи первого камня оставалось много денег, и он помогал людям, лечил их, утешал в печали, навещал узников, и годы его жизни за этими трудами убегали так быстро, как бегает челнок ткача по вырабатываемой ткани. Последнюю жемчужину он хранил бережно у сердца, думая, как бы поднести ее в дар Царю, когда он отыщет Его!

Прошло 33 года, как Артабан оставил родину. Стан его сгорбился, волосы побелели, глаза померкли, руки и ноги ослабли, а в сердце по-прежнему неослабно горела любовь к Тому, Кого он искал с давних пор.

И прослышал тут престарелый Артабан, что в Иудее появился Посланник Великий Божий, что Он совершает дивные дела: воскрешает мертвых, отверженных грешников и отчаянных злодеев делает святыми. Радостно забилось сердце Артабана. «Теперь, — подумал он, — я найду Тебя и послужу Тебе».

Пришел мудрец в Иудею. Смотрит — весь народ идет в Иерусалим на праздник Пасхи. Там где-то есть и Пророк Иисус, которого чаял видеть волхв. С толпами богомольцев достиг Артабан священного города. Видит: на улицах большое движение, людской поток куда-то неудержимо льется: все бегут, толкая и обгоняя друг друга.

— Куда это спешат люди? — спрашивает Артабан.

— На Голгофу! Так за городом называется один холм. Там сегодня вместе с двумя разбойниками распинают Иисуса из Назарета, Который назвал Себя Сыном Божиим — Царем Иудейским!

Упал на землю Артабан и горько зарыдал:

— Опять я опоздал! Не дано мне видеть Тебя, Господи! Не пришлось и послужить Тебе!

«А впрочем, — думал Артабан, — может быть, еще и не поздно. Пойду я к мучителям, предложу мою жемчужину, и, может быть, они Ему возвратят свободную жизнь!»

Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за толпой на Голгофу. На одном из перекрестков ему преградил дорогу отряд солдат. Воины тащили девушку редкой красоты в тюрьму. Она увидала волхва, по одежде приняла его за перса и, ухватившись за край его одежды, закричала:

— Сжалься надо мною! Освободи меня! Я с тобой из одной стороны. Мой отец приехал сюда по торговым делам и привез меня с собой, но заболел и умер. За долги отца меня хотят посадить в тюрьму и продать в рабство, обречь на позор. Спаси меня! Избавь от бесчестья! Молю тебя, спаси меня!

Задрожав, старый волхв вспомнил избиение младенцев в Вифлееме. Снова вспыхнула в сердце мысль: сохранить ли камень для Великого Царя или отдать его в помощь несчастной? Любовь и жалость к невольнице взяли верх. Достал Артабан с груди последнюю жемчужину и отдал ее девушке.

— Вот тебе выкуп, дочь моя! Тридцать три года берег я это сокровище для моего Царя, но, видимо, недостоин я поднести его в дар Ему!

Пока он говорил, небо заволокло тучами, и среди дня тьма налегла на землю. Земля словно тяжело вздохнула, затряслась. Загремел гром, молния прорезала небо от края и до края; послышался треск, задрожали дома, стены покачнулись, дождем посыпались камни.

Тяжелая черепица сорвалась с крыши и разбила голову старцу. Он повалился на землю бледный, истекая кровью. Девушка наклонилась над ним, чтобы оказать ему помощь. Артабан зашевелил губами и стал что-то шепотом говорить. Глаза его открылись, засветились радостью, по лицу разлилась кроткая улыбка. Казалось, умирающий видит кого-то перед собою и беседует с ним.

Девушка нагнулась ближе к волхву и услышала, как он прерывающимся голосом говорил:

— Господи! Да когда же я Тебя видел голодающим и накормил Тебя? Когда видел Тебя жаждущим и напоил Тебя? Когда приютил Тебя странником? Одел Тебя нагого? Тридцать три года блуждал я из страны в страну и искал Тебя, и ни разу не видел лица Твоего и не мог послужить Тебе, моему Царю, на земле!

Старик умолк. Грудь вздымалась. Сквозь нависшие тучи пробился луч солнца и осветил лицо волхва. Подул тихий ветерок, шелестя волосами умирающего, и вместе с этим ветерком откуда-то с выси донесся ласковый голос:

— Истинно говорю тебе: все то, что ты сделал нуждающимся братьям Моим, то сделал Мне!

Лицо Артабана преобразилось. На него легла печать великого спокойствия и самой светлой радости. Он облегченно вздохнул всей грудью, поднял к небу благодарно свои очи и навеки почил. Кончились долгие странствия великого волхва. Нашел наконец Артабан Великого Царя-Спасителя, и были приняты его дары!

Странствующий еврей

Древняя притча

Толпа волновалась и шумела у претории, и раздавались полные бешеной злобы крики:

— На Голгофу, на Голгофу! Распять Иисуса, лжепророка и обманщика!