- Предисловие

- Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи

- Вифлеемский младенец

- Слезы

- Бегство в Египет

- В Назарете

- Дары персидского царя волхва Артабана

- Странствующий еврей

- Страстная пятница

- Дочь Пилата

- Кончина праведника

- Письма Адины

- Воскресение и жизнь

- Фиалка

- Причащение в темнице

- Святой союз

- Подвиг матери

- «Я получил блаженное воздаяние...»

- Покаяние искусителя

- Повесть о праведном простеце-пастухе и о пришествии к нему Господа

- Генофейфа

- Братья

- Певец Богоматери

- Глаголы неба

- Райский цветок

- Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта

- Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления

- Отрок-мученик

- Вторая жизнь человека

- На кладбище

- Жребий брошен

- Ошибка

- Молитва

- Истинный пастырь Божий

- Не дай, Господи, осуждать пастырей Церкви!

- Медведь

- Долг платежом красен

- Кто мой ближний

- Песни любви

- Письмо малютки к Богу

- Сила в немощи

- Чудеса Иоанна Кронштадтского

- Исцеление

- Непонятая молитва

- Рассказ матушки Серафимы

- Отец Сергий С.

- Из рассказов отца Сергия

- Вексель

- Подвиг

- Чудесная гостья

- Песнь печали

- Страннице

Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления

Отрок-мученик

Углицкое предание

Глава первая. Ванечка Чеполосов и Рудак-сирота

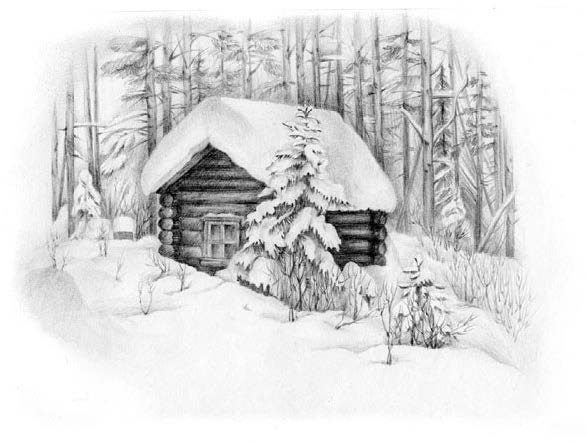

В древнем городе Угличе есть место по названию Яново-Поле. Находится оно на крутом берегу Волги. Среди домиков, глядевших на Яновом-Поле своими оконцами из бычачьего пузыря или из слюды на Волгу, в ту пору, когда царствовал на Руси царь Алексей Михайлович, Тишайшим прозванный, стоял уютный да обрядливый домик углицкого посадского человека Никифора Григорьевича, прозванием Чеполосова. Был то человек в Угличе почитаемый и с достатком. А достаток приобрел он кожевенным промыслом, издавна излюбленным угличанами. Была у Чеполосова кожевня своя: в ней дубили, мяли и даже тиснили кожи узорами.

Помогал ему в этом деле товарищ прозвищем Рудак, человек одинокий. Жил этот Рудак в слободе под Угличем. Был он до всякого промысла человек дошлый, хитроумный; был он человек книжный — многие темные угличане даже колдуном его почитали. А Никифор Григорьевич души в нем не чаял; угодил ему Рудак по кожевенному промыслу. Братенником, сябром называл товарища Чеполосов. Так именовали в старину совладельцев по земле или промыслу.

Семейных у Никифора Григорьевича была жена Анна да сынок по десятому году Ваня. Был и еще сын, да совсем маленьким помер. И жили мирно да ладно Чеполосовы на Яновом-Поле, полагая всю душу свою в отрока Ваню, которого уж и в науку отдали: посылали в школу к священнику церкви Димитрия Солунского.

Стояла эта церковь на месте, что называют теперь Солунским бором. Собирал в нее батюшка, настоятель её, углицких ребят и обучал их грамоте да слову Божьему, получая с родителей за труды свои рыбу да масло, да всякий иной запас.

Ходить в эту школу Ване Чеполосову было неблизко. И нередко провожал его туда Рудак, чтобы лихой человек мальчика не изобидел. Не по сердцу это было Анне, матери Вани. Облик ли темный да мрачный Рудака, говор ли угличан, что Рудак — чернокнижник, молчаливость ли его тому причиной, но не по нутру он был Анне. Говаривали в Угличе, что вся родня, все деды, прадеды Рудака были усланы в далекую Сибирь, в ледяной город Пелым, за участие в побоище народном, когда убили царевича Димитрия. Только мать его грудной девочкой, сироткой без роду-племени осталась в Угличе на чужих руках. Подросла она, благодетелям своим в тягость стала. А замуж ее никто не берет: и роду она опального, и приданого у ней рубаха посконная да крест медный.

Так бы и осталась она девкой-вековушей, да жил в ту пору в Угличе служилый человек. Был он когда-то приставлен при углицком замке, при покоях шведского королевича Густава.

Выписал из-за моря королевича Борис Годунов в женихи своей дочери Ксении, обещал ему королевство шведское у его брата отнять, да прогневался, что не хотел королевич веру свою переменить: услал его в Углич. Долго томился в Угличе королевич, полюбил он своего пристава. Взял его потом с собой в Ярославль, после в Кашин, куда перевезли Густава. В Кашине королевич умер, а пристав его вернулся в родной город. Тут он и женился на матери Рудака. Знал он ее еще девчонкой, когда она подростком стирала рубахи крепостной страже.

Но Рудаку и году не было, когда мать и отец его померли от частого в ту пору повального мора. Наследства же ему осталось всего: старая изба в слободе с бедной домашней рухлядью да книги, которые подарил своему приставу, умирая в Кашине, королевич Густав.

Подрос Рудак. Минуло ему 15 годов. Взвалил он суму со ржаной краюхою да отцовыми книгами за спину, взял посох и пошел по Руси хлеб себе добывать. Где он бродил, скитался — никому не ведомо. Годов через 20 вернулся он на родину грамотный, в кожевенном деле умелый.

Поступил он сперва в подручные Чеполосову, а потом и товарищем его по делу стал. И поселился он в старой отцовской избе — работящий, одинокий, молчаливый, рассказав только то Чеполосову о своих скитаниях на чужбине, что прожил это время в Москве у немца-седельника, где и обучился и грамоте, и ремеслу.

— Потом, ища, добыл себе сирота ум-разум, — говорил, вздыхая, про него Чеполосов.

И так любовно звучало в его устах это слово “сирота”, что не поворачивался язык у жены его Анны сказать худое про Рудака. А материнское сердце ныло, тосковало, когда она видела, как взглядывает “сирота” на её Ваню.

Глава вторая. Искуситель

Всею душою любили Чеполосовы Ваню. И не только как единственного сына. И обликом своим, и нравом он привлек бы к себе всякого. Был он мальчик здоровый, выносливый, но сложения нежного, для своих лет он был высок и казался тем более тонким и гибким.

Обучение в селе отроков происходило после обедни или после вечерни, летом — в церковных сенях, зимой — в батюшкиной избе. И сени в церкви, и изба её настоятеля были низкие, темные. Иногда зажигали лучину. В её свете седая голова учителя-священника точно живьем выходила из иконы. И Ваня с тайным благоговением присматривался к ней. Иногда учитель, наскучив вытверживанием азов по азбуковнику, раскрывал толстую, закапанную воском книгу и, водя согнутым старческим пальцем по большим писанным буквам, читал детям притчи из Прологов и жития из Четьих-Миней, хранившихся в ризнице Солунской церкви с незапамятных времен.

Но любимой книгой солунского батюшки было житие московского митрополита Петра, описанное митрополитом Киприаном. «Праведницы вовеки живут, и от Господа мзда их и строение их от Вышняго, и праведник, аще постигнет скончатися, в покое будет, и похваляему праведнику возвеселятся людие», — читал из этой книги нередко солунский батюшка, и голос его дрожал от волнения, а Ваня, слушая, бледнел, закрывал глаза и сидел неподвижно. Он сам не понимал, что с ним происходит.

Солунский батюшка строго иногда поучал не только словами, но и делом, бил ленивых и шалунов особой палкой, ставя их на колени на сухой горох или ущемляя между пальцами мочку горящего от боли детского уха. Скромному и прилежному Ване не выпадало этого на долю. Но видя, как терпят наказания другие, он бледнел и дрожал, точно сам испытывал их боль. И так хотелось ему вскочить и вырвать из руки батюшки начинавшее синеть ухо товарища! И замирал он на скамье с широко раскрытыми, тоскующими глазами. Прилежен он был не из-за страха наказания, не из одного желания радовать родителей. Он чувствовал к учению какое-то смутное благоговение. Он понимал уже, что грамота вела к Священному Писанию, а в житиях и притчах Священного Писания чуялось ему что-то, по чем как будто уже томилась непонятной жаждой его еще детская душа.

Рудак, провожая его в школу, а иногда и из школы, заходя за ним туда, ни о чем его не расспрашивал. Ни о родительском доме Вани, ни о школе. Рудак не любил говорить. Но, идя рядом с Ваней, Рудак никогда не молчал; говорил он о заморских землях, о которых слыхал в Москве, о мудром царе Годунове, — обликом таким же черным, как он, Рудак (передавали ему об этом старые люди), о смелом Лжедимитрии, о смуте на Руси. Все это было незадолго до того, как жил в Москве Рудак. И как-то странно выходило в его речах: точно Годунов и вправду был мудрый царь, точно самозванец и впрямь был царевич Димитрий, точно в смуту не одно зло шло от поляков.

Ваня слушал, но он мало понимал Рудака. Изредка вдруг у него словно с болью вырывалось восклицание:

— Ай, да как же? Царевича-то ведь у нас в Угличе убили… и орешки, которыми он играл в ту пору, как убили, в икону вделаны. Я видел.

Рудак будто не слышал таких восклицаний. Он только ненадолго мрачно умолкал. Умолкал и Ваня, бледнея и задумываясь.

А Рудак переменял речь. Он начинал рассказывать о том, какими бы птицами и зверями хотел он научиться тиснить кожи “золотные”, как он их называл, чтобы отправлять их к самому царю Алексею Михайловичу. Тишайший царь любил убирать свой дворец такими кожами и выписывал их из немецких земель.

Рудак описывал узоры для кожи: жар-птицу, сирин-птицу, птицу феникса, небывалых “слоней и драконов”, вепрей коледонcких, церберов трехшеих. И глаза его загорались, точно видел он вживь всех этих зверей.

И хотелось Ване спросить:

— Все эти звери ведь нечистая сила?

Но он потуплялся и молчал, точно боялся ответа Рудака. Ваня не знал, любит он или не любит речи Рудака. Страшно ему было порой слушать эти речи, еще страшнее чувствовать на себе взгляд Рудака, но его тянуло слушать эти речи. И когда Рудак умолкал и шел с ним рядом безмолвно, тяжело дыша и угрюмо смотря в землю, Ване делалось еще страшнее. И приходил он в школу после того, как его провожал Рудак, — тихий, бледный, затыкал уши от шума товарищей и жадно ждал прихода солунского батюшки с его посохом — “назидательной палицей”, как называл это учебное орудие сам батюшка.

И дивно было Ване: ему хотелось — после того, как он, идя в школу, наслушался речей Рудака, — чтобы эта назидательная палица стучала по синеющим от боли пальцам не шалунов, его товарищей, а его самого…

Глава третья. Калúки

Когда Ваня был не в школе, он проводил время дома. К Чеполосовым часто хаживали калúки (калúки — ред.) перехожие. Никифор Григорьевич любил этих странников. Анна, жена его, ворчала на них, называя их шатунами, тунеядцами. Но все-таки она их усердно поила и кормила. «Шатун, — думала она про себя, — а все как птица небесная — Божий человек».

Были эти люди одеты не лучше, чем работники в кожевне, которых видел и испугался Ваня. Но лица у них были совсем иные. Нередко оголодавшие, израненные, слепые — они смотрели даже невидящими глазами как-то ясно, тихо, невозмутимо. Когда калики жадно насыщались угощеньями жены его, Чеполосов молча созерцал, как они едят: грустная ласковость застывала у него на лице при этом. Когда же они и насытились, и достаточно отдохнули, — садился он на лавку, садил Ваню к себе на колени и говорил весело и приветливо:

— Ну, люди Божии, не обессудьте на хлебе-соли, спойте стих.

И запевали калúки перехожие про то, как:

Злой ненавистник враг

Вложи в зависть Святополка

Убить Бориса и Глеба…

Или о том, что:

О, Русь, о, Русь, прекрасная страна,

В тебе живут татаровия злыя.

Или о том, что:

Скоро будет тое времячко злого антихриста…

Люди Божии поют. Ваня снизу, с колен отца, смотрит в его лицо и видит, что лицо это покрылось точно туманом. И вдруг, как алмаз, светлая слеза покатится по бороде Никифора Григорьевича. И Ваня знает, отчего она покатилась. Он чувствует, как и его лицо точно погружается в сладостно нéжащий туман, и остается от этого тумана светлая росинка на его темных ресницах.

А калúки между тем затягивают любимый стих и Вани, и отца его:

Любезная моя мати, прекрасная моя пустыня,

Укрой меня, мати, в темныя ночи —

Научи меня, мати, Божью волю творити…

Ване кажется: и он, и отец его отделяются от земли на каком-то облаке и парят над этой пустыней, где

Как придет весна красная,

Все луга, болота разольются,

Древа листом оденутся,

Запоет птица райская

Архангельскими голосами…

И Ване чудится: то уж не калúки поют, а эти самые архангельские голоса. И он уже не Ваня Чеполосов, а тот царевич Иосиф, тот млад юноша, который хочет в пустыне «в младых летах потрудиться, нищим и босым быти, да со Христом жити, мать-пустыню никогда не покинути». И ширь мати-пустыни точно каким-то маревом охватывает Ваню…

И пропоют люди Божии все свои стихи, и пойдут от Чеполосовых обласканные и одаренные, а Ване все чудится, что он млад-юноша, удалившийся в мати-пустыню. Забьется он в угол за печью и слушает, как отец его своим грубоватым голосом мурлычет:

Про тебя, матерь-пустыня,

И Сам Господь знает…

Приходил иногда послушать калúк и Рудак. Слушал он молча, внимательно; лицо его бледнело, делалось угрюмым, строгим. Изредка по чертам его пробегала неуловимая, не то горькая, не то злобная усмешка, но чем дольше пели калики, тем реже была эта усмешка, тем больше бледнело лицо Рудака. И все пристальнее пригдядывалась к этому лицу Анна, мать Вани. Она одна замечала то, чего, может быть, не замечал сам Рудак: горячего взгляда, которым он впивался в личико Вани, дивно просветленное слушанием пения калик. И ныло, тосковало сердце матери тягостным предчувствием — чего, — она сама не знала, не ведала…

Глава четвертая. «Убогий Дом»

Был у Никифора Григорьевича и Вани один любимый день. То был день, когда угличане шли крестным ходом на место за городом, прозванное «Убогий Дом». Это было кладбище для тех, кто помирал в Угличе, не бывши прихожанином ни одной из его церквей. Прихожан в ту пору погребали в оградах их приходов.

Все прохожие, проезжие, странники, нищие, всякие безземельники и чужаки, отдававшие в Угличе душу Богу, погребались в Убогом Дому. Умирали они часто без крова, без близких, вдали от родных, — были они почти все люди убогие, — вот и прозвали место их вечного упокоения «Убогим Домом».

В определенные дни на это кладбище ходил крестный ход, и там служили общую панихиду. Благочестивые угличане почти целым городом следовали за крестным ходом и молились за души убогих покойников. Они брали с собою кутью на помин души и на могилах чужих, незнакомых людей творили поминки, словно по своим кровным родичам или приятелям задушевным. Стекалось в этот день на Убогий Дом много нищих. И крестный ход, сопровождаемый богомольными милостивцами, привлекал их, да и кладбище-то было как будто их — для их бездомных голов отведенное.

Чеполосов в этот день всегда забирал домашних с собою и шел благоговейно за иконами и хоругвями, на поясе у него обыкновенно висел кошель с грошами для раздачи нищим. Анна несла в платочке в резной деревянной чашке кутью, а Ваня — пучок красных и зеленых восковых свеч.

Учебы в этот день у солунского батюшки не было: все приходы участвовали со своим духовенством в крестном ходе. На кладбище, прослушав панихиду, Никифор Григорьевич раздавал гроши нищим. При этом лицо его тихо, умиленно светилось всей добротой души. Прослушав панихиду, пораздавши милостыню, Чеполосовы обыкновенно выбирали какую-нибудь самую сиротскую, полуосыпавшуюся в сторонке могилку без креста, без надписи. Они садились на нее и ели кутью, ведя беседу о горе да одиночестве человеческом. Ваня, подперев подбородок кулачком, слушал тихие, грустные речи отца, уходя взором в лесную даль, видную с Убогого Дома.

В этот день Ваню обыкновенно наряжали в лучший кафтанец из расшитой «травами» бледно-зеленой камки, в шелковую светло-голубую рубашечку, в сафьяновые цветные сапожки с загибающимися вверх носками, в шапку рытого бархата с куньей опушкой.

— Нарядись, нарядись, — говаривал Никифор Григорьевич, — к Божьим людям на могилку в гости идешь. Окажи им почтение.

И наряженный Ваня, тоненький, гибкий, с бледноватым задумчивым личиком, казался еще краше.

Когда он сидел на «убогой» могилке, слушая речи отца о судьбе человеческой на земле и за гробом, с кулачком у нежного подбородка, с темно-голубыми детскими очами, подернутыми недетской грустью и задумчивостью, он казался сказочным царевичем Иванушкой, тоскующим о сестрице Аленушке.

А матери его Анне он казался ангелом, ненадолго прилетевшим на землю. И болело ее сердце: чудилось ей — недолговечен ее Ваня. Но сама от себя она прятала эту боль. И оглянулась она кругом, чтобы разогнать вещую тоску-печаль…

Рядом с Убогим Домом возвышался бор — темный, тихий, с темно-сизыми или сизо-красными стволами вековых неподвижных дерев. Остатки этого бора и поныне осеняют окраину Углича и одно из его кладбищ.

— Ровно храм Божий при погосте, — говорил про этот бор Никифор Григорьевич, — дерева-то ровно столпы в храме.

И вставал он с могилы.

— Пойдем, вырежем крестик убогому, — звал он Ваню в лес.

И там, в глубине бора, обвеянный запахом трав и мхов, пропитанных земляною влагой, которую не сушило никогда не проникавшее туда солнце, вырезывал Чеполосов две хворостинки — одну длинную, другую короткую, выбирая их с красивыми извилинами.

Пока он их вырезывал, Ваня чутко прислушивался к стуку дятла, приглядывался к янтарным прозрачным каплям смолы, застывшей на коре сосен. И казалось ему, что он и вправду в высокой, необъятной, тихой церкви. Потом он нес хворостинки, вырезанные отцом, к убогой могилке, сколачивал их либо связывал крест-накрест и втыкал детскими ручонками в могилу. Уходя из дому в этот день, он всегда запасался веревками, гвоздиками и увесистым камешком вместо молотка.

— На крестик убогому запасаешь? — весело улыбался, видя это, Никифор Григорьевич.

Ваня только вскидывал радостно на отца свои светлые, тихие очи.

Ходил иной раз на Убогий Дом с крестным ходом и Рудак. Посидев с Чеполосовыми короткое время на могиле, он обыкновенно уходил в глубь бора. Словно его что-то тянуло туда — от людей. Взор его не то избегал, не то жадно искал личика Вани, похорошевшего и от праздничного наряда, и от грустного умиления на убогой могилке, в которую мальчик втыкал самодельный крест. И Рудак уходил в лес как будто и от этого личика…

Глава пятая. «Казнú сына твоего…»

Солунский батюшка, учитель Вани, любил попариться, забравшись в бане на полок. В том году, когда случилось то, о чем речь идет, старик-священник, слезая с полкá, поскользнулся. Среди густого пара горячо нагретой бани не было ничего видно. Стараясь удержаться, не упасть, батюшка вывихнул себе ступню. Случилось это как раз накануне крестного хода в Убогий Дом. И мыться-то батюшка пошел, чтобы очистить телеса перед этим ходом, который особенно чтили в Угличе.

Нога распухла. При помощи “назидательной палицы” (своего посоха) священник еще мог перебираться с места на место в избе, но был не в силах сделать далекий путь за город, пешком. Он послал трапезника своей церкви по домам учеников объявить это.

— Нечего им седни за попами таскаться, — ворчал больной батюшка, — ребятишки и в крестном ходу больше шалят, беса тешат, чем молятся, — и решил, против обычая, назначить учебу.

Трапезник зашел к Чеполосовым и передал приказ батюшки. Никифор Григорьевич взволновался. Шагая быстро по горнице и махая руками, он говорил:

— Что уж, единый-то день. Каждый год ходит малец на могилки, а тут на тебе. Садись за лавку.

Был при том Рудак в доме Чеполосова. Когда трапезник сказал приказ батюшки, он промолчал. Промолчал и на слова братенника. Промолчал и на слова Анны, когда она сказала трапезнику:

— Лег бы батюшка лучше, незачем ребят в этакий день нудить. Лег бы, коли хворь к ноге прикинулась, да травы бы подорожника к ноге приложил… Скажи ему…

Но, когда трапезник ушел и как будто уж решили, что Ваня завтра на учебу не пойдет, Рудак вдруг молвил глухим голосом:

— А ладно-ль, Никифор Григорьевич, батюшка, что вы супротив учителя-то пошли? Учитель-то — он священнослужитель. И ребенку повада: родитель-то супротив учителя… Мол, ребенку-то повада, баловство равно выходит…

Сказал это Рудак тихо, медленно, будто из самого нутра своего вытаскивая слова. Чеполосов словно потерялся. Вместо того, чтобы спорить с братенником, он как будто виновато, смешком сказал:

— Ишь заговорил… Ай повада? Ребенку-то?

— Оно, конечно, твое дело родительское, — продолжал так же слово за словом Рудак. — Но вспомни, чему учит родителя книга «Измарагд». Ты ее любишь прочитывать. Али, к примеру, поучение протопопа Силиверста, премудрого иерарха, душою самого царя Грозного повелевавшего?

И, напирая на каждое слово, Рудак прочитал наизусть текст «Домостроя»:

— Казни сына твоего от юности его, и даст ти красоту души твоея. И не ослабей, бия´ младенца, — задохнулся он на этих словах, но, будто опомнившись, прибавил. — Не о битиú говорю, а насчет повады, поблажки…

Никифор Григорьевич опустился грузно на скамью, точно его придавило это наставление. Все тяжело помолчали. Вдруг сам Ваня, который слушал все эти речи в темном уголке горницы, вышел вперед.

— Батюшка, — сказал он ласково, — уж ни то пойду я на учебу.

Почуялось Ване, что отцу охота его и на Убогий Дом сводить, да и против мудрых речей братенника не пойти. Почуялось ему, что борется душа отца его… Жаль стало ему отца.

— Вон и сам Ванюшка… — подхватил, весь задрожав, речь Вани Рудак. — Ступай, Ванюшка, в школу. Утречком я зайду, провожу тебя, а потом забегу за тобой. Оттоле вместе на Убогий Дом пойдем. — и Рудак жадно смотрел горящими глазами в очи Вани.

— А что-ж, Иванушка, и то… Мы вас там подождем на могилке какой ни на есть, — обрадовался Никифор Григорьевич.

Но жена его не дала ему договорить. Она бросилась к сыну, крепко обняла Ваню и заплакала.

— Чего ты, чего ты, старая? — заволновался Чеполосов.

Но она не говорила ни слова, только прижимала Ваню к груди.

— Родимая, что ты? — успокаивал ее сам Ваня, невольно дрожа от слез матери.

— Не ходи ты, родимый мой, — начала было сквозь слезы Анна.

Но Рудак, быстро схватив шапку и шагнув через порог, сказал:

— Я зайду, Иванушка, за тобой утречком.

— Заходи, заходи, братенник, — крикнул ему вслед Чеполосов.

Анна же упала в ноги мужу и стала причитать:

— Не пущай ты завтрева Иванушку, не пущай ты завтра родимого…

Никифор Григорьевич, поднимая жену с полу, поколебался.

— Не ходи, что-ль, Ваня. Ишь мать убивается. Ох, слезы бабьи: ровно горох из дырявого решета ни про что, ни за что просыпаются, — сказал он.

Но Ваня, подсев к матери, долго гладил ее по голове и, когда она утихла, почти шепотом вымолвил:

— Родимая, я пойду. Не убивайся ты попусту. Солунский-то батюшка болен теперь. Что ж его, больного-то, сердить-то, огорчать. Пожалеть надо его… Послушаться.

— Правда, Иван. Ишь ты какой. Обо всем подумал. И батюшку пожалел. Ступай, ступай завтрева, учись… Братенник тебя проводит, — обрадованный, решил окончательно Чеполосов.

Анна, молча утирая слезы и вздыхая, уплелась в горенку, где они с мужем спали.

Плохо спала она в эту ночь. Кряхтеньем да шептанием молитв мешала спать и мужу. И он часто беспокойно просыпался. Только Ваня спал глубоким сном, спокойно и безмятежно. На рассвете его что-то разбудило. Он раскинул руки, протянул их вперед и в полусне обнял шею матери. То ее поцелуй разбудил его. Наконец он проснулся совсем. Было уже светло. На лавке у постели лежала его праздничная одежда. В головах его стоял Никифор Григорьевич в шапке и опашне, с посохом в руках.

— Вставай, — сказал он ласково Ване. — Пора и на учебу идти. Скоро и братенник проводить тебя придет. Мать-то к ранней обедне ушла. И я пойду. Небось уж ход-то собираться начал. Попы-то все знакомые, хоругви-то все знаешь. Сердце радуется, глядя; подходят то те, то другие… — и, поспешно перекрестив сына, Чеполосов пошел.

Но он скоро вернулся. Ваня уже одевался. Отец, как будто забыв что-то, постоял возле него. Потом снова перекрестил его и снова пошел, растерянно бормоча:

— И чего это мать убивалась? И сирота-то… ишь, как вчера заговорил. Николи так не говорил… — и он ушел, качая головой, неохотно, медленными шагами.

Захватив азбуковник и указку, Ваня вышел из дома. У самого порога, на ярко-зеленой в лучах солнца лужайке он увидал бледного как мел, точно похудевшего за ночь Рудака.

— Оставь-ка припасы, — указал Рудак на книжку и указку. — Пораздумал я. Не пойдем к попу. Чего, в самом деле, один-то день? Пойдем, Иван, прямо на Убогий Дом.

Рудак говорил резко и отрывисто. Ване вдруг до того захотелось поскорее увидеть родителей, что он позабыл, что огорчит больного солунского батюшку. Ему даже не хотелось замедлять прогулку на Убогий Дом, относя азбуковник и указку в горницу. Он сунул их за борт кафтана и сказал:

— Ничего. И тут полежат.

Рудак внимательно посмотрел на него. 0н как будто что-то сообразил:

— И вправду. Пусть полежат. Так-то лучше.

Они пошли. Рудак не смотрел на Ваню. Он не говорил ни слова. Он шагал так быстро, как будто бежал от чего-то. Ваня задыхался, едва поспевал за ним. Вдруг он заметил, что они идут не той дорогой.

— Дяденька, — робко начал Ваня.

Рудак сейчас же понял его.

— А мы через бор, через слободку, мимо избы моей… Мне надо грошей захватить для нищих, — торопливо, волнуясь, заговорил он.

— Дяденька, у батюшки есть гроши, он тебе даст, — замирающим голоском тихо сказал Ваня.

— А мне на что его гроши? У меня свои деньги. Что у тебя, ноги отвалятся, что ли? И крюк-то мимо моей избы не велик, — резко оборвал его Рудак.

Ване вдруг показалось, что ноги его действительно отваливаются. Ему стало непонятно страшно. Но эти как будто отваливающиеся ноги несли его легкое тело вслед за Рудаком. Он не мог остановиться. Ноги его не отваливались, семенили, точно чужие. Он вдруг почувствовал, что в горле его защекотало. Потом его горло что-то сдавило, и, не в силах говорить, не зная, что сказать, он шел рядом с Рудаком. Рудак также молчал. Он не смотрел на Ваню.

Глава шестая. В избе Рудака

Ваня и Рудак подошли к дверям избы Рудака; на них висел тяжелый ржавый замок. Пока Рудак отмыкал его большим узорным ключом, Ваня глянул на слободу. Она была пуста. Весь народ, даже малые ребята, ушли с крестным ходом. Замок тяжело завизжал, загремел, и сильная, костлявая рука Рудака вдруг схватила Ваню за плечо и втолкнула его в избу. У внутренней стороны двери грохнула тяжелая железная щеколда.

Ваня очутился в полутемной, низкой горнице. По одной стене тянулась полка с большими книгами в кожаных обложках. Кожа от времени совсем почернела и покоробилась. А по полу, у той же стены, под полкой, возвышался «коник»-ларь. На нем лежал волосяной тюфяк, кожаная подушка была брошена, вместо одеяла — черная баранья шуба. Свет падал тускло из слюдяного окна. Бледной полосою тянулся он по земляному полу. Черные бревна стен точно вываливались внутрь. Ваня оглядывался и дрожал.

Рудак схватил его обеими руками за плечи и привлек к себе. Он сел на коник, держа Ваню, бледного, серьезного, перед собой. Рудак заговорил быстро, хрипло, весь сотрясаясь так, что и плечи Вани сотрясались в его руках:

— Иванушка, — говорил он, — я нарочно… Я хочу вовсе взять тебя от отца с матерью. Останься у меня. Я скажу, будто ты пошел без меня… не дождался… потерялся… украли… А ты будешь у меня… И никто не будет ведать. А потом… уедем… за море. Никто не прослышит, не прознает.

Рудак вдруг запнулся. Он сидел перед Ваней с пересохшим раскрытым ртом, точно ему дыхания не хватало. Глаза его в полутьме жилья светились, точно глаза кошки. Пальцы до боли впивались в плечи Вани. Рудак не замечал, что делает мальчику больно.

Ваня был бледен, тих. Он только втянул голову в плечи, точно ждал, что его начнут бить по ней. Глаза его, широко раскрытые, не мигая, смотрели в лицо Рудака. Вдруг его слегка посиневшие губы точно расклеились, и из них тихим стоном вылетело:

— Почто это ты, дяденька?

— Почто? — резким криком отозвался Рудак. Стискивая одной рукой по-прежнему плечо Вани, другою он повалил с низкой полки книги на коник. Они зловеще загремели, падая на рассохшиеся доски ларя. И, нагнув Ваню над книгами, Рудак опять заговорил, торопясь и задыхаясь:

— Почто? Мы с тобою будем учиться. Смотри. Таких книг ты и не видывал. И не увидишь у отца с матерью. Смотри. Вот творение мудреца Хебера. А это вот тоже мудреца. А вот опус маиус — значит “творение высшее” — монаха Роджера. Сие же книга Риплейюса, великого ученика паки великого мага Люллиуса, погибшего от руки горных африканцев.

Говоря все это, Рудак перелистывал тяжелые книги, все ниже наклоняя над ними Ваню. Мальчик дрожал под его рукой непрерывной, все более сильной дрожью, как осиновый лист на молодом, тонком деревце. Да и сам Рудак дрожал. Из книги Риплейюса, когда он ее перелистывал, выпал пучок пергаментных обрывков, написанных большими буквами.

— Вот, вот, — обрадовался Рудак, хватая этот пучок, — это я сам переложил на русскую речь. Я ведь разумел латынь. Я ведь в Москве у седельника-немца жил как сын родной… Полюбился ему… вот как ты мне… Латыни немец меня обучил. Не только словеса читать, но и в смысл проникать. Вот как я тебя хочу научить. Слушай, слушай. То мудрые словеса о том, как добывать состав прехитрых философов, сиречь мудрецов.

И, притиснув Ваню к себе, он, запинаясь, судорожно задыхаясь, точно с трудом глотая тяжелые слова, начал читать. Ваня чувствовал, что весь холодеет. Вдруг он с недетской силой вырвал плечо из пальцев Рудака и застонал, как смертельно раненый:

— Дяденька, дяденька. Почто губишь душу христианскую? Нечистые это книги. Диаволовы.

И слезы градом хлынули из глаз ребенка. Он повалился на колени. В странном порыве недетской мольбы, воздев руки, смотрел он на Рудака полными слез очами.

— Нечистые? Диаволовы? — воскликнул Рудак, вскакивая с ларя и роняя рукопись на земляной пол. — От королевича Густава Свейскаго дарованы эти книги родителю моему. Любил королевич науку великую, а не диаволову… Не то что великую, а великую из всех, алхимией именуемую. Не диаволы науку-то выдумали, а такие мудрецы, как Альбертус Магнус, слепцами колдуном называемый, но бывший бискупом христианским в немецком городе Колоне. Великий в магии, паки великий в философии; “сугубо великий в богопознании” — говорили о нем мудрые. Иванушка, и ты будешь мудр, и ты прозришь… Увезу тебя за моря. Будешь мне сынок, как был я немцу-седельнику… Аль солунский поп тебя всему обучит? Аль отец с матерью в мурье своей? Давно душа моя полымем по тебе загорелась. Мудрым тебя сотворю. Забудь отца с матерью. Будь моим чадом единым, Иванушка, Иванушка, — и, как безумный, Рудак ловил холодными пальцами еще более холодные руки Вани.

Мальчик уже ничего не мог говорить. Он только судорожно всхлипывал и лепетал:

— Дяденька, дяденька…

Вдруг лай собаки донесся из слободы чрез слюдяное окно. Рудак съежился, стиснул зубы. Одним движением сбросил он и тюфяк, и шубу с крышки коника и отмахнул эту крышку.

На дне коника лежали стеклянные и железные сосуды чудного вида: тигли, колбы, реторты, — все, что нужно для науки химии, — и, скорее шипя свистящим голосом, чем говоря, Рудак указал Ване на дно коника дрожащей рукой:

— Полезай туда. Идет кто-то.

Глаза его горели повелительным огнем, голос звучал неумолимо. Не сводя взора со страшных глаз Рудака, колотясь содрогающимся телом о доски ларя, Ваня, точно теряя сознание, перекинул ногу через его борт.

— Ежели пикнешь — задавлю, — слышал он над собой все тот же сдавленный шепот.

Вдруг он рухнул вглубь коника, сразу брошенный туда Рудаком. Над ним что-то гулко захлопнулось. Потом что-то загремело. Это гремел замок ларя, запираемый Рудаком, замок такой же тяжелый, громадный, ржавый, как и замок у дверей его мрачной, безмолвной избы.

Глава седьмая. «Иванушка потерялся…»

Родители Вани сидели на одной из могил Убогого Дома. Сидели они грустно, молчаливо. Они понимали, отчего: с ними не было Вани. Они так привыкли видеть в этот день умиленно-печальное личико сына среди могил убогих людей.

Вдруг Никифор Григорьевич увидел Рудака. Братенник спешил к ним быстрыми шагами, запинаясь за могилы, которые попадались ему на пути. Он был очень бледен. Едва Анна также увидала его, она закричала ему издали:

— Иванушка, Иванушка!

— Да неужели его нет с вами? — воплем вырвалось у Рудака, и он ударил шапку оземь, и сейчас же, не дав Чеполосовым сказать ни слова, быстро заговорил:

— Где ж это Иванушка? Я утречком-то замешкался дома. Прихожу к вам в дом. Он уже ждал, одевшись. Пошли мы. Не дошли до Митрия-то Солунскаго, говорит он мне:

— Спасибо, — говорит, — дяденька. Мне, — говорит, — один закоулочек остался, один добегу.

— А мне, грехом, домой надо было: грамотку насчет кож в Москву отписать. Ну, прибежал к себе в избу, отписал, понес грамотку к Ивашке Кополеву: слышал, что в Москву от воеводы гонцом бежит. Ну, думаю, захватил бы и мою грамотку. Да иду мимо Митрия-то Солунского; дай, мол, зайду, не отпустит ли поп Ваню. Захожу, а поп его и видом не видал, слыхом не слыхал. Не был, дескать. Побежал я на Яново-поле, спрашиваю челядинцев. «Не ворочался», — говорят. Побег сюда… И грамотку свою в пути потерял…

Лицо Рудака дергалось, глаза его бегали. Казалось, он никак не мог кончить свою речь. Но Анна оборвала его. Как волчица, у которой отнимают детеныша, ринулась она на Рудака, схватила его руками за грудь и криком закричала:

— Отдай, отдай Иванушку!

Едва оттащил ее от Рудака Никифор Григорьевич.

— Что ты, что ты, — увещевал он жену.

— Эх, братенник, — обратился он к Рудаку, — до Солунского батюшки не мог довести.

— Каюсь, каюсь, Никифор Григорьевич, батюшка, волосы на себе рву. Помру, да найду Иванушку. Зашалился небось либо где, — схватившись за волоса в отчаянии, молвил Рудак.

И нельзя было не поверить его отчаянию. Стоял он перед Чеполосовыми бледный, расстроенный, как человек в великом горе.

Меж тем вокруг на крики Анны собрались богомольцы угличане, которые еще замедлились на Убогом Доме. Были тут и дети, товарищи Вани, которые уже прибежали с учебы. Хорошо знали Ваню угличане. Любили его за лицо его милое да ясное, за нрав кроткий да ласковый. Пошел говор вокруг Чеполосовых.

— Иванушка Григорьичев потерялся.

Услышал те участливые восклики чужих людей Никифор Григорьевич и вдруг, только тут почувствовав весь страх за судьбу сына, горестно возопил:

— Потерялся, люди добрые, невесть где потерялся! Изорвалось сердце мое и материно!

А Рудак взглянул на толпу и крикнул:

— Пойдем, люди добрые. Помрем, а найдем.

— Найдем, найдем, — загудела толпа.

—Найдем, дяденька, — зазвенели и тонкие голоса товарищей Вани.

— И то! Помогите, люди добрые, — продолжал Рудак, — весь Углич, весь бор обегаем. Всю матушку-Волгу обшарим. Гайда, други.

И пошел он с кладбища, махая руками. И повалили за ним малые и большие, нищие и достаточные — Иванушку искать.

А люди, что постарше, попочтеннее, взяли под руки Никифора Григорьевича и жену его Анну, которая от горя, точно пьяная, шаталась, и повели их на Яново-Поле, к их дому. А привели домой, посадили на скамьи у стола — хуже заплакала Анна. Увидела она на столе, челядинцами накрытом, любимую снедь и питье Вани: уху шафранную, тавропчук севрюжный, поросенка тельного да потрох лебяжий, паточный мед да воду вишневую. Увидала она все это и залилась слезами, заколотилась в рыдании:

— Потрошок-то, потрошок-то лебяжий! Водичка-то, водичка вишневенькая! Любит их Ванечка-голубчик. Где-то его головонька победная?

Никифор Григорьевич сидел у стола, не шевелился, ровно окаменел. Отнялись у него силы самому искать идти, и жену в огорчении покинуть не решался.

Да и знал он, что почти весь город ищет его Ваню. Он и к воеводе спосылал, чтобы тот служилых людей и приставов на поиски отрядил. Воевода сейчас же приказ отдал. А губной староста, приятель Чеполосова, сам с челядью искать пошел. Закипел весь Углич, вся Волга, весь бор народом. И на лодках шестами шарят, не утонул ли Ваня, и по бору бегают, аукаются. Выйдет Никифор Григорьевич из дому, прислонится к косяку двери и только спросит у людей, что толпою так и стояли у его дома:

— Не видно, православные?

— Не видно… — глухо прогудит в толпе, точно толпа сама себя робеет.

— Погодь, друже, отыщут. Весь Углич ищет… Твой сябер, Рудак, кажись, из-под земли вырыть хочет, ровно полоумный, мечется, во все места заглядывает, — утешали Чеполосова купцы да посадские приятели его.

И снова шел он в избу, снова глядел на убивавшуюся в горе жену. Начало темнеть, затеплились звезды. Никифор Григорьевич совсем силы потерял. Уж и не выходил он из избы. Анна распустила, разметала свою косу. Лежмя лежала она на скамье. Уставилась очами в стену, как безумная. Не знали, что делать с ней, добрые соседки, которые все время были около нее.

Чуть не в полночь вошел в горницу Рудак. На нем лица не было. Одежда разорвалась, измокла. Он сквозь самую непроходимую чащу в бору лазил да по Волге в струге плавал, багром шарил. Взглянул на него Никифор Григорьевич и только вымолвил:

— Нету?

— Нигде, — прохрипел, как задавленный, Рудак.

— Это ты… ты!.. — завопила Анна, вскочив на ноги. Космы волос так и мотались вокруг ее головы.

Но Рудак, точно не видя ее, схватил руку Никифора Григорьевича. И вовремя. Несчастный отец ухватил со стола нож столовый, поднес его к горлу. Рудак вырвал у него нож и бросил под лавку.

— Микифора, Микифора спас, — отшатнулась от него Анна.

— А ты, — бросилась она на грудь мужа, — Иванушки нет… и ты еще… — И залилась она горючими слезами.

И Никифор Григорьевич заплакал. Как жемчуг, посыпались слезы из глаз его.

— Богу, Богу надо молиться! — воскликнул он. — Сегодня и вечерни не отпели.

И повалились оба, муж и жена, на колени, в передний угол перед иконами. Про вечерню Чеполосов помянул потому, что, по древнему домашнему уставу, каждый день со всеми домочадцами пел по служебнику и вечерню, и всенощную. И молча клали с хозяевами поклоны соседи и соседки, не покидавшие несчастных родителей. Всю ночь промолились Чеполосовы, не вставая с колен. А Рудак, едва они начали молиться, как змея, по стенке прокрался к выходу. Как безумный, побежал он к своей избе, которая весь день простояла на запоре.

Глава восьмая. Волхв-чернокнижник…

Брошенный Рудаком на дно коника, Ваня почувствовал, что под ним что-то хрустнуло, слабо зазвенев. Острая боль обожгла его руку, и по ней струйкой потекла теплая жидкость. Ваня не сразу понял, что, падая, разбил стеклянные сосуды и осколком ранил руку. Руку больно саднило. Но он этого не замечал. Он был совсем подавлен, и не столько жестокостью Рудака и этим гробом-ларем, как двумя другими горестями: сознанием горя родителей, потерявших его, а главное, бессилием оповестить их, что он, по крайней мере, жив.

Угнетал его и ужас при мысли, что Рудак — чернокнижник, волхв. В головке Вани странно путались почему-то именно теперь детская песенка, которую певал ему отец, прыгая с деревянной размалеванной куклой в руках, когда Ваня был совсем маленьким, и слова рукописи, прочитанной ему Рудаком.

«Алый лев», «зеленый лев», «черный дракон, пожирающий свой хвост», «огненная вода», «человеческая кровь» — все это крутилось в уме ребенка страшными картинами. И вдруг откуда-то издалека, из-за этих картин, доносится милый голос отца, трогательно-весело напевающий:

Барышня куколка,

Зачем вечор не пришла?

Побоялась тивуна.

И слезы лились, лились из глаз Вани. Вдруг в избе послышался шум. Над ларем что-то загремело. У Вани от ужаса сдавило горло. Крышка ларя поднялась, над ларем стоял Рудак. В комнате горела, слегка чадя, лучина. В слюдяное окно смотрела совсем черная ночь. Большие книги в темных кожаных переплетах, свалившись с ларя на земляной пол, в полутьме казались огромными жабами, заснувшими на земле. Рудак был бледен, но спокоен.

— Вылезай, — как-то беззвучно сказал он Ване.

Мальчик, дрожа, вылез из ларя. Рудак взял его руку холодной, как лед, рукой. Он заметил на руке Вани кровь.

— Обрезал? — глухо спросил он.

— Обрезал… — прошептал Ваня голоском, в котором дрожали слезы.

Рудак осмотрел рану. Он достал из небольшого деревянного кладня чистую холщовую рубаху, отодрал кусок холста и перевязал руку Вани. Ваня все время дрожал. Заботливость Рудака еще больше пугала его, чем жестокость.

— Слушай, — заговорил глухим, спокойным голосом Рудак, — я сказал отцу, что ты, мол, потерялся, совсем потерялся. Думают, волки загрызли. Отец с матерью плакали, теперь утихли… молятся… Видно, не больно тебя жаль. Теперь ты мой сын. Буду тебя укрывать здесь. Скоро уедем. Тебе все равно не вернуться на Яново-Поле. Покойник ты для отца-матери. Ты мое дитя, мое чадо… Обучу тебя всему… Поцелуй меня… Иванушка, — вдруг мягко задрожал голос Рудака.

Ваня молчал, потупившись. Дрожь била его все сильнее.

— Поцелуй же меня! — закричал Рудак, и сам весь затрясся.

— Дяденька, — зазвенел, как тоненькая струнка, голосок Вани, — запри меня опять туда. — И он указал трепетавшей рукой на ларь.

Рудак весь изогнулся. Точно зверь на свою добычу, готов он был броситься на Ваню, но отшатнулся.

— Ложись туда, — прохрипел он, — бросая в ларь свою баранью шубу, на которой он обыкновенно спал.

Ваня влез в коник, на шубу.

— Ешь, пей, — снова прохрипел Рудак, и в ларь упали краюха хлеба и плоская фляга с водой, заткнутая паклей.

— Дяденька, запри меня, — снова зазвенел голосок Вани.

— А-а… — зарычал Рудак и ринулся на ларь.

Ване показалось, что Рудак его разорвет. Ваня вскрикнул, но ларь захлопнулся.

И опять Ваня лежал в этом гробу. Опять слезы лились из его глаз. Он нащупал рукой у себя под боком флягу и хлеб, но решился не есть, не пить. По благочестивому обычаю, в день крестного хода на Убогий Дом он с самого утра не ел ничего. Только теперь, нащупав хлеб рукой, он почувствовал, как голоден. Но Ваня решился умереть с голоду, потому что умереть лучше, чем видеть красных львов и черных драконов, пожирающих свои хвосты, отчего получается человеческая кровь.

Но вдруг ему пришло в голову: «А тятя, мама?». Он умрет, а они без него? Он сам будет морить себя голодом, может быть, Господь Бог спасет его от дяденьки-чернокнижника?

И ему вспомнилось поучение, которое отец его читал вслух из книги «Измарагд»: «Аще Бог пошлет на кого какую скорбь, врачеватися Божиею милостию, да слезами, да молитвою…».

Ваня вдруг понял, что ему надо делать. Он украдкой, во тьме ларя неудобно сгибаясь, как мышка, изгрыз хлеб, выпил воду и начал читать одну за другой молитвы, каким научили его родители и солунский батюшка. Весь вытянувшись, неподвижно устремившись глазами во тьму, он шептал молитву за молитвой. Ему стало хорошо-хорошо. Слезы уже не текли из глаз, смачивая соленой влагой его стынущие губы. Они жемчужинами останавливались на его длинных ресницах.

Незаметно для самого себя он заснул. И приснился ему святитель Петр, житие которого читал в школе солунский батюшка. У ног святителя ползали зеленые львы, черные драконы, а святитель попирал их босыми ногами. И, весь сияя светлой улыбкой, он протягивал Ване руки. И то уже был не святитель, то был отец. Это он улыбался и протягивал руки, тихо-тихо напевая:

Барыня куколка,

Зачем вечор не пришла?

Но потом то был уже не отец, а что-то светлое-светлое, необъятное.

«Это Сам Бог», — подумалось Ване во сне.

Но это был только солнечный луч, упавший утром сквозь щель коника на личико Вани. Мальчик, разбуженный этим лучом, проснулся. Он забыл, что с ним было. От испуга, темноты и духоты в ларе он рванулся вверх и ушиб голову. Он снова лег, вспомнил все и понял, что ларь замкнут.

В ногах его стояла чашка с вареным горохом, около нее лежала свежая сайка; фляга опять была налита свежей водой. Ваня перекрестился, поел, попил, снова вытянулся во всю длину и начал шептать молитвы. Лежать было неловко, тело начало болеть, но в душе у Вани светилась радость. Он теперь был уверен, что святитель Петр освободит его. Даже свежую еду, появившуюся в ларе, он приписал чуду, ниспосланному святителем.

Он не видел, заснув после всех своих терзаний и волнений глубоким сном, как среди ночи Рудак подкрался к ларю, тихо-тихо отпер его, радостно улыбнулся, заметив, что Ваня съел хлеб и выпил воду, и долго-долго смотрел на бледное, заплаканное лицо спящего ребенка.

Лучина в избе тогда еще горела. Рудак так же тихо запер ларь, потушил лучину и просидел остальную часть ночи неподвижно в темноте у окна. Рано утром Рудак сам сварил с вечера принесенный горох, опять осторожно отворил ларь, опустил горох и сайку на дно его, наполнил снова водой флягу, опять долго-долго посмотрел на спящего Ваню — и снова запер ларь на замок. Потом он вышел из избы, замкнул и ее и пошел на работу в кожевню. Там он узнал, что мать Вани все плачет, отец же заказал сорокоуст по совету приходского священника:

— Ежели Ваня умер: в реке ли потонул, от зверя ли погиб, — так и следует на помин души. А ежели жив и где-либо блуждает, — стоскуется душа его от сорокоуста и позовет его в отчий дом.

Узнал также Рудак, что еще до свету ушли Чеполосовы к заутрене. Рудак поручил старосте по работам, уставщику в кожевне, досмотр в ней. Он велел сказать Чеполосову, что опять целый день будет искать Ваню в бору, и вправду он ушел в бор. Там он целый день в самой чаще сидел на мху без еды, только жадно глотал воду, которую черпал пригоршней из родника лесного.

Под вечер, когда в его слободе все полегли спать, Рудак вернулся в свое жилье. Он зажег лучик и отпер коник. Ваня днем то спал, то понемногу ел горох и сайку, то шептал молитвы, то грезил о своем спасении святителем Петром, в которое он окончательно поверил.

Теперь, ночью, он спал тихо, спокойно. Слез уже не было видно на его лице. Но едва Рудак открыл коник — открыл глаза и Ваня. За вчерашний день его светлые глазки глубоко ввалились на осунувшемся личике.

Несмотря на то, что они были теперь от твердой веры в спасение восторженно радостны, они показались Рудаку страшными. Он даже отвел свои глаза от них.

— Иванушка, — задрожал его голос, — вчерась я, помня тебя, родителя твоего от смерти оберег. Нож он на себя с горя занес. Отдернул я этот нож.

— Не ты, дяденька, отдернул, Бог твоей рукой отдернул, — тихо произнес Ваня, стараясь взглянуть в глаза Рудака.

— Дяденька, — продолжал он все так же спокойно, — слыхал ты, когда понесли мощи царевича Димитрия в Москву, кровь-то и закапала, так следом и капала?.. Бог-то что значит!

Глаза Вани, большие, светлые, впалые, упорно остановились на глазах Рудака.

— Иванушка, ведь смирился ты… вон поел, — точно не слыша речи Вани, глухо начал Рудак, опуская глаза.

— Бог и тятю спас. Тяте рано еще умирать. Увидит он еще меня, — не обращая внимания на слова Рудака, настойчиво продолжал Ваня. Но он не успел докончить своих слов. Страшная злоба исказила лицо Рудака. Он, точно не в силах более видеть глаза Вани, захлопнул крышку ларя.

— Погдядим, как увидит! Сорокоуст уже по тебе поют. Кричи, визжи здесь. Не услышат, не проведают. А услышат, — побоятся и сунуться ко мне. За волхва меня считают. И пусть считают. Пусть считают! — исступленно кричал Рудак, стуча по ларю кулаком.

А Ваня в ларе шептал молитвы.

Глава девятая. Злодейство

Прошло две недели. То были недели, страшные для Вани и Рудака. Рудак не изменял обыкновенной своей жизни. В шестом часу утра он уже был в кожевне, в шестом часу вечера он уходил оттуда домой. Только рабочие замечали, что всегда неумолимый, суровый, в первые дни пропажи Вани как будто умягчившийся, он становился все жесточе и злее.

Он худел день ото дня. Но, если худел и бледнел Рудак, худел и бледнел в своем гробу-ларе и Ваня. Худел и бледнел от постоянного лежания, от которого у него сделались пролежни. Они страшно ныли и саднили.

В руках и ногах Ваня чувствовал такое онемение, что порой ему казалось, они у него отвалились, отвалилось и все туловище и осталась только одна голова.

Отдыхал Ваня от лежания только в короткое ночное время. Рудак по ночам открывал ларь, позволял мальчику садиться на его стенку и беседовал с Ваней. Но от этих бесед еще больше, как воск, таял Ваня. Он сам почти постоянно молчал, только вскидывал на своего мучителя страшно ввалившиеся, огромные теперь глаза, голубые, кроткие, полные безропотной муки. Рудак же, то бегая по избе при свете лучины, как разъяренный зверь, то весь изогнувшись, как собирающаяся ужалить змея, говорил, говорил…

Он все увещевал Ваню покориться, признать его отцом. Он требовал, чтобы Ваня поклялся, когда Рудак выведет его из избы и посадит на коня, чтобы ехать за море, не крикнуть ни звука. Если Ваня поклянется в этом, они сейчас же уедут, уверял Рудак.

Он по-прежнему соблазнял Ваню «великими науками», которые, по его словам, были «не чернокнижие, а только сугубо дивные умствования разума человеческого». Кроме алхимии (науки об отыскании золота) и вечной жизни, Рудак говорил о звездочетстве, «кое судьбы человеческия ведает и от самого рождения человека мудрецам эти судьбы открывает».

— Мудрецы же записывают эти откровения в грамоты, гороскопами именуемые, и государи велят составлять себе эти гороскопы.

Рудак называл имена великих звездочетов.

— Смотри, смотри. Вот они, светила небесные. Будешь и ты читать судьбы человеческие по ним. Обучу тебя. Найду за морем наставников.

Ваня же глядел на звезды и думал:

— То ангельские души. Молятся они теперь за меня, — и молча слушал он прельщения Рудака.

А Рудак впадал в иные речи. Он вдруг валился на колени перед Ваней, ломал руки и говорил о своем одиночестве, сиротстве с малых лет, умолял Ваню полюбить его душою, как отца родного.

— Только старик-седельник, немец-латынец, и любил меня в юности моей, — стонал он. — Ни отца, ни матери, ни роду, ни племени не ведал я. Угнали мой род-племя в снега сибирские города Пелымя ледяного.

— Дяденька, тятя тебя любил, — кротко отвечал Ваня.

Но при напоминании об отце Вани мучительная злоба искажала лицо Рудака.

— Любил он, — горько смеялся Рудак. — На что мне его любовь, глупого да темного. Баба твой отец, дура-баба. И посылает же Господь эким… детей-ангелов. Кляну я твоего отца, за любовь твою к нему кляну. Пронзил ты мне сердце ликом своим, душою своею ясной. Мое ты чадо, по душе мое. Отрекись от отца, матери. Смотри, как я тебя жалею. Давно бы увез далеко-далеко. Что мне крик твой! Заткнул кляп в рот, скрутил руки-ноги, перекинул через седло — и пошел. Ночью бором, до Москвы. А там и за море. Деньги есть. С твоим же отцом в кожевне нагрёб. Да все жду чего-то. Ровно за руки меня кто держит. Боюсь, изведешься без отца, матери. Полюби меня, как чадо родителя. Не изведешься тогда, — молил Рудак.

Ваня слушал, молчал и улыбался. Он знал, кто держал его мучителя за руки. Чем больше он страдал, худел, чем он становился как будто бестелеснее, тем более проникался верой,что спасет его святитель Петр. Он понемногу ел пищу, которую Рудак каждый день ставил в ларь, почти беспрерывно читал молитвы и подолгу спал, хотя и слабым, чутким, но тихим сном.

Для потребности Рудак ставил ему лохань в ларь и ночью сам выносил ее. Запах от нее не мешал Ване спать. Во сне ему чудились ангельские лики, райские видения.

Рудак постепенно совсем ожесточился. Одной ночью он ударил упорно молчавшего Ваню. Мальчик не заплакал. Он только посмотрел пристально на Рудака. Злоба, как поток, сорвавший плотину, прорвалась в душе Рудака. Он стал часто бить Ваню. Царапал, щипал его, вытащил из-под него в ларе шубу, перестал выносить лохань, наконец, перестал класть в ларь пищу, ставил только одну воду.

— Покорись, покорись, — шипел он, стискивая зубы. — Не то увезу. Кляп в рот — и увезу.

Иногда же он, как безумный, целовал, обнимал Ваню и сам колотился головой о доски ларя.

От Вани осталась одна только тень. Весь в синяках, царапинах, пролежнях, изможденный, голодный, грязный, молча упорно смотрел он на Рудака. У него сохранились как будто одни глаза: громадные, голубые, неподвижные. Они, сквозь глаза Рудака, смотрели в какую-то даль и ждали, ждали чего-то. И снова запирал его в ларь Рудак. И бледные, запекшиеся детские губки снова неслышно шептали молитвы.

Наконец, на шестнадцатый день его заточения, ночью Рудак открыл ларь и крикнул, не смотря на Ваню:

— Выходи!

Шатаясь, едва держась на ногах, с трудом выбрался Ваня из коника.

— Завтра я отведу тебя к отцу, к матери, — глухо хрипел Рудак. — Но поклянись: скажешь им, будто заблудился в лесу. Пошел туда побегать и заблудился. Мол, ягоды, грибы ел, чуть не умер… И что я тебя нашел… и вот… пришел.

Лицо Вани просияло. Его огромные глаза наполнились дивным светом. Его строго сжатые губы двинулись не улыбкой.

— Дяденька, — тихо, но строго зазвенел его едва слышный теперь голосок, — лгать Господь не велел. Я скажу всю правду. Я попрошу тятю не злобиться на тебя, простить, помиловать тебя.

— Помиловать! — закричал Рудак. — Он, твой отец, помилует меня! Ты отверг, отшатнулся, а он помилует меня? Лгать не хочешь? По Господу жить хочешь? А меня, злодея, гадину, — помиловать?

И сам себя не помня, весь побелев, Рудак вытащил из-за голенища нож, который имел привычку, пряча от всех, носить при себе, и ударил им Ваню. Удар пришелся в висок. Длинный острый нож прошел через всю головку Вани, острие его высунулось из другого виска. Беззвучно, раскинув руки, упал Ваня навзничь. Кровь чуть-чуть выступила и запеклась на обоих висках, у острия и у рукоятки ножа. Пальцы Рудака в миг удара выпустили рукоять ножа, точно мгновенно ослабев. И с головкой, насквозь пронзенной, тело Вани без дыхания лежало перед злодеем. Глаза мальчика не закрылись. Огромные, ясные, голубые, они тускло, но спокойно смотрели вверх. Казалось, они дождались того, чего желали. Рудак нагнулся над мертвым телом. Он жадно смотрел в эти глаза.

Вдруг он, как безумный, оглянулся. Он понял, что эти глаза надо убрать, скрыть куда-нибудь. Он схватил тело, перебросил его через плечо, держа за ноги, теперь босые, бледные, как воск, детские ножки. Ваня уже давно сбросил в ларь сапожки со своих пропревших в грязи, изболевших ног. Тонкое тело ребенка все перегнулось за спиной Рудака, и голова повисла, смотря перед собой все теми же огромными, голубыми, успокоившимися очами.

Рудак выбрался из своей избы. Точно кошка, неслышными шагами пробрался он во мраке ночи бором, до топкого места на берегу Волги, близ Убогого Дома. На это место весенними разливами наносило много песку. Песок этот теперь от света полной яркой луны, не проникавшего лучами сквозь чащу бора, но лившегося над рекой со всей силой, казался серебристо-голубым.

В тиши ночи, утопая в голубом сиянии, Рудак зарыл тело Вани в этом серебристо-голубом песке. Когда он засыпал песком голову Вани, он низко наклонился над ней. Он точно хотел поцеловать ее. Но огромные, голубые глаза с этой чудной бледной головки, точно отрубленной (остальное тело все было засыпано) и окруженной, точно ореолом, блеском луны на песке, глянули в очи убийцы. Рудак стиснул зубы, закрыл глаза и вдавил эту голову в песок. Навалив на нее песку, бросился бежать прочь. Он бежал неслышными шагами, судорожными скачками по серебристо-синей песчаной глади, отбрасывая летучую черную, зловеще длинную тень.

Глава десятая. «Херувимская…»

Настал восьмой день по убиении Вани. Было раннее утро. Восток только забрезжил первыми лучами солнца. Все еще спали. Только пастухи уже выгнали стадо за город, на волжское побережье, на заливной луг рядом с песчаной прибрежной топью. Коровы и овцы мирно щипали траву. Пастух и его подручный пастушонок лениво бродили между ними. Пастушок, мальчик лет 14, круглый сирота, оперся о посошок и задумался. Он стоял лицом к песчаной топи. Было еще темновато. Топь казалась издали туманно-серой гладью. Над нею, действительно туманом плыла обильная утренняя роса. На заливном лугу, где стоял пастушок, пахло травой, влажной землей. Сироте-пастушку вдруг стало чудно хорошо на душе. Его ребячья смутная мечта уносила его куда-то далеко-далеко — куда, он сам не знал. Вдруг пастушок очнулся. Он широко раскрыл глаза, вытянул шею, посмотрел пристально вдаль… и закричал старшему пастуху:

— Дядя Анфим, а дядя Анфим! Гляди-ка!

— Что ты там, Афоня? — лениво отозвался Анфим, спокойный и медлительный, как все пастухи.

— Ох, дядя Анфим, стою я, это, задумался чего-то. Вдруг ровно Херувимскую запели. Почудилось это мне. Я ажно глаза закрыл — таково хорошо пели. Раскрываю глаза… гляжу… Смотри, смотри.., — и Афоня, точно не в силах окончить своего рассказа, запнулся и молча показывал на песчаную топь вдали.

Анфим прищурил свои старые подслеповатые глаза, подняв к ним пальцы щитком. Он тоже застыл в изумлении. На топи туманно-серых песков что-то мерцало сквозь редеющий туман, как одинокая восковая свеча. Она горела низко над самой топью. Бледное пламя ее было неподвижно. Она точно звала, издали манила своим кротким одиноким огоньком.

— Пойдем, пойдем. Поглядим, — вдруг заволновался Анфим.

Забыв стадо, забыв все, он торопливо заковылял старческими ногами к топи. Афоня молча побежал за ним. Чем ближе были они к свече, тем она казалась ярче. В ушах же Афони, по мере его бега, все громче и торжественнее звучала Херувимская. Но, когда они, увязая ногами в сыроватом песке, подошли к огоньку, свечи не оказалось.

На песке, высунувшись из-под него, лежала бледная похуделая детская ручка, и на рукаве из бледно-зеленой ткани горел ярким блеском серебристый позумент, которым был обшит рукав. Лучи солнца упали на него и переливались в его блеске.

— Афоня, Афоня, ведь это Григорьичев Иванушка! — сразу, ничего более не видя, воскликнул Анфим.

— Он, дяденька, он, — прошептал, перекрестившись, и Афоня.

— Беги, Афоня, сыщи Никифора-то Григорьевича: мол, сына нашли, — торопливо сказал Анфим.

И Афоня, ни слова не говоря, как стрела, побежал к дому Чеполосова. Но что-то ему подсказало, что бедный отец Вани теперь у ранней обедни, и Афоня на бегу свернул к приходской церкви Чеполосовых. И когда он, запыхавшись, схватывая шапку с головы, почти ворвался в церковь, он действительно увидел посреди нее на коленях Никифора Григорьевича. В это время как раз запели Херувимскую. Афоне казалось, что она звучала в его ушах все время, пока он бежал, и теперь только выросла в громогласно торжественный хор. Афоня, бледный, задыхающийся, подошел к церковному старосте.

— Григорьичева Ваню мы с дядей Анфимом нашли… Мертвенький, в песке зарыт, — прошептал он на ухо старосте.

Староста вскинул на него глаза, посмотрел в его лицо… и сейчас же подошел к коленопреклоненному Чеполосову.

— Никифор Григорьевич, — прошептал староста, наклоняясь к уху Чеполосова, — скрепись душой: пастухи Иванушку твоего мертвого нашли.

Бедный отец, изливавший в молитве свое горе, не поднялся с колен. Он сделал медленное широкое крестное знамение, возвел свои полные пережитой муки, но теперь покорно спокойные очи на старосту и сказал тихим, твердым голосом:

— Дайте мне дослушать Божественную Литургию.

Видя изумленный взгляд старосты, он прибавил:

— Бог, объявивый вам тело сына моего, и меня его зрения не лишит. — И снова, стоя на коленях, он углубился в молитву.

Староста отошел. Афоня, молясь в уголке храма, покорно и терпеливо ожидал. Богомольцев было немного.

Перешептывания старосты с Афоней и тихого разговора его с Никифором Григорьевичем никто не расслышал. Обедня продолжалась. Все молились. Но в храме чуялось какое-то неуловимое напряжение. Обедня кончилась. Священник, уже без ризы, в подряснике, показался в боковых вратах иконостаса. Чеполосов встал с колен и подошел к нему.

— Батюшка, — произнес он тихо, но ясно на весь храм. — Тело сына моего, Иоанна-отрока, обретено. Не откажи пойти на место обретения его с причтом отпеть литию.

Священник сделал глубокий поклон Никифору Григорьевичу и вернулся в алтарь. Вскоре он вышел в епитрахили, в сопровождении диакона и причетника. Диакон нес кадило, причетник — деревянное Распятие на высокой рукояти. Чеполосов подошел к старосте. Староста, глубоко взволнованный, молча указал на Афоню. Афоня, молча крестясь, пошел. За ним пошли все. И богомольцы, бывшие в храме, услыша слова Чеполосова священнику, пошли за причтом и несчастным отцом.

Все были потрясены до того, что даже не перешептывались. Но по мере того, как шли по Угличу, прохожие, крестясь, приставали к ним, точно сразу угадывали, куда идет это небольшое шествие.

Пришли к песчаной топи. Анфим-пастух стоял на коленях, низко опустив седую обнаженную голову.

Он осторожно отрыл руками голову Вани. Он смотрел на эту пронзенную ножом детскую головку, на это ясное, точно восковое лицо ребенка с открытыми большими голубыми очами, в которых как будто задремали вечный покой, вечная тишина. Анфим смотрел на это лицо, и старческие губы его неслышно шептали молитвы, на старческих глазах его дрожали слезы.

Шествие из приходской церкви медленно, безмолвно приблизилось к Анфиму. Видя по ножу, воткнутому в голову, явное убийство, все отшатнулись.

Один отец Вани не дрогнул. Тихо склонившись над телом сына, не сводя с него покорно скорбных очей, собственными руками отрыл он его из песку. Тлен не тронул тела.

— Может, от песку, — заикнулся было церковный староста.

Но все с суровым упреком посмотрели на него. Он робко умолк.

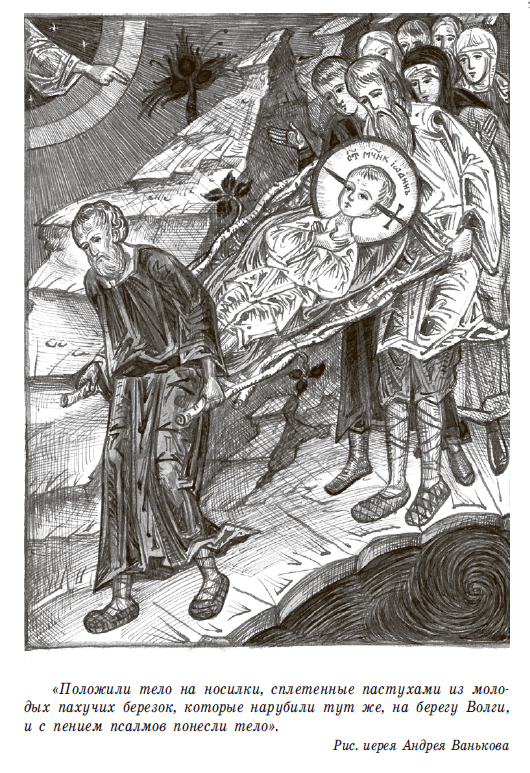

Отпели литию. Положили тело на носилки, сплетенные пастухами из молодых пахучих березок, которые нарубили тут же, на берегу Волги, и с пением псалмов понесли тело.

Когда несли по городу, угличане, уже прослышав обо всем, стекались со всех сторон. Не обменявшись ни словом, точно безмолвно согласившись, принесли тело не в дом Чеполосовых, а в приходский храм.

И положили его там, не трогая, посреди храма, на подставку для гробов.

Никифор Григорьевич протянул руки, чтобы вынуть из головы сына нож убийцы, но сейчас же отдернул руку.

— Пусть так лежит в храме, народу открытом. Может, и объявится… — сказал он, возведя очи к небу, и не договорил. Молча встал он на колени у тела сына.

Между тем соседи, оповестив мать Вани, ввели ее под руки в храм. Вошла она шатаясь, рухнула как сноп перед телом и зарыдала на весь храм.

— Он, он! — возопила она.

Все думали, что это она возопила про сына, узнав его. Она же возопила про Рудака. Как молния, догадка про убийцу поразила ее. Но, рыдая, затаила она эту догадку. Хотелось ей увидеть, придет ли Рудак к телу Вани, и как он взглянет на это тело.

А до Рудака также уже дошла весть.

Вбежал в кожевню, где был Рудак, рабочий и закричал:

— Иванушку хозяинова мертвого нашли!

Рудак пошатнулся. Глаза его стали огромными, страшными. Но он выпрямился, точно вырос, и неспешно пошел в храм, где положили тело Вани. И вошел он в храм, посмотрел недвижными очами на тело и отдал медленный земной поклон ему.

Молча смотрела на него Анна. Точно каменный, не дрогнув, постоял он в церкви и вышел.

— Он ли? — ныло мучительным вопросом в голове Анны, точно кровавая рана была в ее мозгу.

А в уголке церкви, не замеченный никем, стоял на коленях сирота-пастушок Афоня.

Он не плакал, не молился. Он издали пристально смотрел на личико Вани, и казалось ему: не то брата младшего нашел он в своей сиротской доле, не то ангела увидел. И сжимал он рукой у себя за пазухой веточку березки с клейкими, душистыми листочками — веточку от носилок, сплетенных им и Анфимом для тела Вани.

Глава одиннадцатая. Супостат

Прошло три дня. Тело Вани лежало в храме. Тления в нем не обнаруживалось. Правда, то было тело до крайности изможденное, истощенное еще при жизни. Но дивная головка ребенка, хотя и изуродованная пронзившим ее ножом, около которого на висках засохла кровь, эта кудрявая мертвая головка дышала неземной красотой. Глаза казались почти живыми, несмотря на их тусклость и неподвижность. Они глядели из-за шелковистых ресниц вверх под купол храма спокойно, уже ни о чем не вопрошая, точно они увидели все, все узнали, все постигли.

Народ валом валил посмотреть на убиенного отрока. Толпе иногда казалось при виде этой головки, этих глаз, что от тела Вани исходит благоухание. Вокруг церкви народ непрестанно волновался, как море.

Воевода и губной староста замучили за эти три дня служилых людей и приставов, ища убийцу. Воевода часто заходил в храм, где было тело Вани, и жадно вглядывался во всех, подходивших к покойнику. Воевода благоволил к Чеполосову, особенно с той поры, как Никифор Григорьевич, отбывая посадскую службу верного (присяжного) старосты при Царском кружечном (винном) сборе, показал свою честность и усердие. Да и не только из расположения к бедному отцу старался воевода найти виновного: непонятное убийство возмущало всех. Но никакие старания губного старосты и самого воеводы не могли открыть следов убийцы. Этому не помогли ни беспрерывные молитвы Никифора Григорьевича о том, чтобы «указание Божие явило супостата-губителя», ни нахождение тела в храме.

Анна, также почти не покидавшая храма, искала в нем, в толпе, только одно лицо. И она нередко видела это лицо. Рудак заходил в храм, смотрел на тело Вани и уходил. И не могла Анна ничего прочесть на его каменном лице. Но это лицо поражало угличан. Рудака нередко спрашивали: не болен ли он? Он отвечал глухо, но твердо:

— Меня томит дума лютая: кто убил? Кто убил?

— Как не томить, — сочувственно качая головами, соглашались угличане.

На третий день после обретения тела Рудак не пришел в кожевню на работу. Он послал мальчишку из слободы сказать, что к нему «хворь малая прикинулась, пересижу, мол, дома».

В этот день, после вечерни, хотели омыть, убрать тело Вани, положить в гроб и похоронить. В народе шел говор, что будто только ножа не вынуть из головы, будто сам Чеполосов уж пробовал вынуть нож, но нож не подался; и будто поняли, что нет человеческих сил, чтобы вынуть этот злодейский нож, впившийся в голову невиннoго страдальца.

Утром в этот день, за обедней, вокруг тела Вани собрались все наболее почетные люди Углича. Воевода стоял в головах тела, сумрачный, как туча. Губной староста виновато потупился за спиной воеводы.

Чеполосов, не вставая с колен, молился. Анна лежала пластом на церковном полу. Вокруг храма, как туча грозная, сгрудились и затихли угличане, обнажив головы при звуках пения, долетевшего до них из храма.

Литургия шла. Служили и соборный протопоп, и приходский священник, и солунский батюшка-учитель. Фимиам от кадила, как благовонное облако, окружал тело Вани. Наступило время проскомидии. Царские врата были заперты. Священнослужители находились в алтаре. Настала торжественная, благоговейная тишина. Вдруг в открытые окна храма с улицы донесся глухой гул, точно гром прокатился. Толпа, окружавшая церковь, разом зароптала, загудела, застонала.

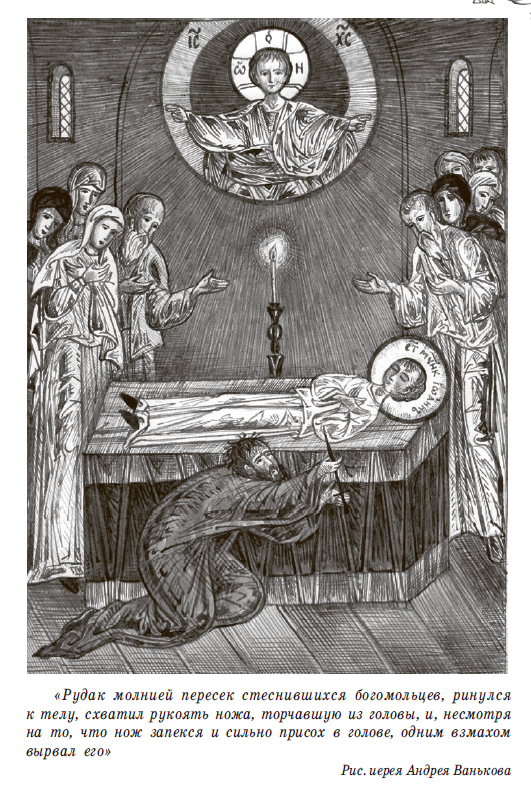

Воевода бросился к окну. Он увидел в окно: толпа раздалась с ревом надвое, и между нею кто-то быстро бежал, точно сумасшедший. И тотчас же зашумели и бывшие в храме; кто-то дико ворвался в их толпу, растолкал ее и бросился к телу.

То был Рудак. Ворот его рубахи был разорван, волосатая грудь обнажена. Судорожно сжатая рука сдавила на этой темной груди нательный крест, точно хотела и его сорвать. Никто не успел опомниться в храме, как Рудак молнией пересек стеснившихся богомольцев, ринулся к телу, схватил рукоять ножа, торчавшую из головы, и, несмотря на то, что нож запекся и сильно присох в голове, одним взмахом вырвал его. И, кидая нож с размаху на пол, он воскликнул:

— Мой нож! Я — супостат!

Все ахнули, как один человек. Анна вскочила, вся вытянулась, и слезы градом хлынули из ее глаз, словно слезы облегчения. Никифор Григорьевич воздел руки и так и застыл с мучительной болью в лице. Но, когда Рудак рванул нож, голова убитого сильно тряхнулась и его раскрытые до этих пор очи закрылись почти прозрачными, бледными веками. Рудак это увидел. Все лицо его затрепетало. Левая рука, рвавшая с шеи нательный крест, выпустила его из пальцев, и вдруг, разом неудержимо зарыдав, он рухнул на колени перед телом Вани. И сквозь рыдания он восклицал громко, на весь храм.

— Простил, простил! Закрыл свои очи. Православные! Каюсь… Убил я… Мучил, терзал, бил, морил голодом, заживо, как в гробу, гноил… Но любил, любил. Один я… Один, как перст. Острупело сердце мое. Ровно безумного, потянуло к Иванушке: «Будь мой, будь мой. Отрекись от отца, матери. Отторгнись дому родительского. Пресыть душу мою любовью ангельскою». — И вот мучил-мучил. Потом пожалел. Хотел вернуть отцу, матери: «Солги, мол, солги… да не ведают окаянства моего». — Душонка-то, ровно червь, от страха суда человеческого закорчилась. — А он: «Не могу, умолю родителя простить, помиловать». Никифор Григорьевич! Сугубо грешен пред тобою! Ненавидел тебя за любовь к тебе Иванушки, скрывал, таил злобу, ненависть. А как подумал: «Ты, ты меня помилуешь», — полымя пошло по сердцу. Не стерпел, не снес… Убил… Зарыл… Таил… Тянуло, тянуло смотреть. И вот ходил в храм Божий… глядел на дело рук своих. Но не вынес… Не страха ради государева каюсь. Замучил меня Иванушка. Дни и ночи, дни и ночи открытыми глазами на меня смотрел… в душу-то мою. Пронзил он мне душу очами своими мертвыми… И вот закрыл… Простил, простил… — И Рудак, ползая на коленях перед телом Вани, заглядывал на его теперь закрытые глаза, точно еще не верил, что они закрылись.

Священство продолжало, по долгу своему, литургию, не прерывая ее. Богомольцы в храме, точно окаменев, слушали эту страшную исповедь под тихие возгласы иереев и пение клира. Чеполосов, вытянувшись, во все глаза смотрел на Рудака: мучительная боль не сходила с его лица. Анна тихо плакала обильными слезами. В окна церкви доносился все возрастающий рев толпы, стоявшей вне храма. И когда Рудак смолк, несмотря на рев, на пение клира, казалось, что в храме воцарилась мертвая тишина. И раздался голос воеводы:

— Взять за приставы. Заключить в темницу, в крепость. Учиним суд государев. Да чтобы народ не разорвал.

И выступили из толпы приставы, схватили, повлекли Рудака. Он точно не замечал, что его влекут. Он рвался, вытянув шею, и все смотрел, смотрел на закрытые очи Вани. Богомольцы отталкивались от Рудака, когда влекли его между ними. Когда его вытащили из храма, народ зарычал, как дикий зверь. Едва оберегли приставы Рудака от суда народного. И заперли Рудака в углицкий замок, в тот самый, где королевич Густав томился на чужбине, читая книги, доставшиеся от отца Рудаку. И, брошенный в оковах на солому, обливаясь слезами, Рудак не переставал шептать:

— Закрыл, закрыл… Простил, простил.

Глава двенадцатая. Сонное видение

Литургия кончилась. Воевода попросил Чеполосова отложить погребение до окончания суда над убийцей. Духовенство и народ разошлись, шумя, как море после бури, глухим раскатистым гудом-говором.

Чеполосовы пошли домой. Друзья и соседи окружали их. Никифор Григорьевич всю дорогу сокрушенно шептал:

— Ах, братенник, братенник.

Анна же все время повторяла сквозь слезы:

— Чуяло мое сердце, чуяло, вещее…

Друзья и соседи понемногу разошлись… Чеполосовы остались дома одни. Им нужно было отдохнуть. Много еще терзаний ждало их во время опроса и суда. Придется бередить и без того наболевшую рану.

Никифор Григорьевич лег в большой горнице на лавке, устланной ковром. Лежал он, подперев скорбную голову рукой. Сон не шел к нему.

Анна же, вся точно изломанная, упала на высокую, мягкую постель в своей горнице. Больше трех недель почти не знала она сна. Но Рудак повинился — точно гора свалилась с ее груди. Правда, в кровь раздавленная этой горой грудь ныла и болела; но то была боль хотя и глубокая, но уже тихая. Эта боль не гнала сна, она звала его, как ангела-утешителя. Опухшие, отяжелевшие от слез и бессонницы веки Анны сомкнулись, едва голова ее коснулась подушки. Она уснула; уснула тихо, глубоко. Но она спала и знала, что во сне ее ждет что-то небывалое, радостное и дивное, которое не поразит ее, не испугает…

И это дивное, небывалое начало свершаться.

Горница наполнилась благоуханиями. То не был запах цветов или фимиам ладана. То было незнакомое ей, неземное благоухание. Оно проходило в самую глубь ее души, как будто в этой душе невидимо, один за другим, расцветали небесные, чудные цветы…

Розово-золотистое сияние разлилось по всей горнице, ровное, тихое, не ослепительное, но упоенное светом. Оно становилось все ярче, светлее… Но розово-золотистый оттенок таял в нем, и сияние было уже серебристо-белое, точно отблеск от лебединого крыла, озаренного утренним солнцем. Но и эта белизна незаметно растаяла. Синева, глубокая, светлая, искристая синева, точно переполненная мириадами звездных лучей, выступила из-под исчезавшей белизны сияния. Невидимые цветы в душе Анны благоухали теперь с могучей силой. Анна была спокойна, она знала, что это значит.

Он должен был явиться к ней…

И он явился. Он точно выплыл из светящейся синевы. Он был в том же разорванном одеянии, босой, с подтеками, с ножом в голове. Но чем ближе несся он на невидимых крыльях к Анне из глубины этой чудной небесной синевы, тем более изменялся. Одежда его обратилась в белое, прозрачное, серебристое одеяние, похожее на подрясник, но без пояса; босые ножки стали совсем прозрачными, ослепительно белыми и нежными, бесконечно нежными; синяки и подтеки на лице исчезли, и нож тихо вышел из его головы, поднялся над нею. И то был не нож с поперечиной на рукояти, а светлый, золотистый крест, и сияние от этого креста дивным ореолом окружало его лицо.

А на лице этом Анна не видела ничего, кроме глаз. Закрывшиеся в храме, они теперь открылись. Как две голубых небесных звезды, сияли они. Все существо его матери как будто начало сладостно таять в блеске этих очей. И раскрылись его уста, нежные и бледные, как лепестки белых ландышей, и голос его, его земной, столь родной, столь милый для матери голос, нисколько не изменившийся, полный любви и кротости, ясно, раздельно вымолвил музыкально-певучими звуками:

— Скажи людям: пусть не казнят его, пусть отпустят, пусть не прольют крови. Прощен, прощен, прощен… — И это троекратное «прощен» точно уже не он произносит. Не он, ее просветленное, вознесенное на небо дитя, а какой-то невидимый хор.

И видит Анна: вырастают у него лучезарные крылья, и поднимается он все выше, выше, уносится все дальше, дальше. Уже как звездочка мерцает он вдали. Анна следит за ним, вытягивает голову, приподнимается в постели… И в жажде все видеть, видеть его, пока он совсем не унесся туда, в этот незримый, дивно поющий хор, в эту лучезарную небесную синеву, Анна растирает глаза и раскрывает их…

Темноватая горенка слабо освещена масляной лампадой перед образницей, киотом. Анна сидит на постели. Перед ней стоит Никифор Григорьевич. Он жадно смотрит на нее, он берет ее за руку.

— Не спалось мне, Анна, — говорит истомленным голосом он. — А ты… что с тобой?

— Ваню я видела! — восклицает Анна и, вся дрожа, рассказывает свой сон.

Молча, побледнев, широко раскрыв глаза, выслушал ее Никифор Григорьевич. Долго молчали они, когда она кончила рассказывать.

— Не могу я, не могу я.., — вдруг простонала Анна, — отпустить его, супостата, змею подколодную… Нам же и молить воеводу о том… — Она не могла договорить.

Низко опустив голову и потупив глаза, стоял Чеполосов.

— Сонное видение. Не всякому сонному видению верить подлежит, — как-то потерянно пробормотал он.

Они не глядели друг на друга. Они точно боялись взглянуть друг другу в глаза. Они опять молчали. Никифор Григорьевич медленно пошел прочь от жены в большую горницу. Как подкошенный, упал он в тоске на лавку, покрытую ковром.

Анна опять прилегла на постель. Но не смыкались ее очи. Широко раскрыв их, лежала она, и, точно змея, непонятная скорбь исподволь впивалась в ее сердце. Долго она так лежала. Вдруг в дверях появился Никифор Григорьевич. Он был бледен, как снег. Глаза его точно посветлели от тоски и ужаса. Анна вскочила с постели и бросилась к нему.

— Он и тебе явился? И тебе явился? — возопила она.

— Явился… Заснул я. Вдруг заснул… и видел все то же, что и ты. И тоже молвил Ваня: «Пусть отпустят… пусть не прольют крови». Но не печален был лик его… — простонал Никифор Григорьевич.

— Отпустить… не пролить крови… аспида… супостата… губителя… — воскликнула Анна и, боясь взглянуть на мужа, спрятала на груди его свое лицо.

Ее била сильная дрожь; зубы ее стучали. Дрожал и Никифор Григорьевич, прижимая к груди жену, точно оберегая ее от какого-то чудовища; и поникли они на постели рядом, прижимаясь друг к другу.

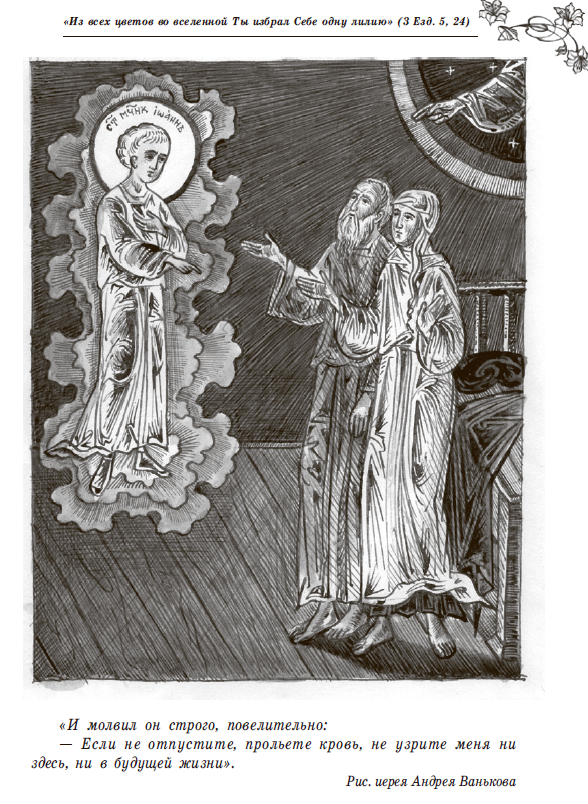

И опять дивные благоухания разлились вокруг них… И опять небесная синева выплыла из белого блеска и розового сияния. И опять явился он, видели его уже оба враз. Нож был снова вонзен в его голову. Подтеки снова выступили на лице, и глубоко скорбно было это лицо. Мука бесконечно горела в голубых глазах, в этих небесных звездах. И молвил он строго, повелительно:

— Если не отпустите, прольете кровь, не узрите меня ни здесь, ни в будущей жизни.

Как нож, ударили его слова в сердца родителей. Мгновенно оба раскрыли закрывшиеся в изнеможении очи. Яркий день сиял в окнах горенки.

Взглянули они в очи друг другу и поняли друг друга. Молча вышли из спальней горенки из своего дома. Молча и спешно пошли к съезжей избе. Знали они: рано утром назначил спрос Рудака воевода.

Дивное июльское утро освещало их путь своими лучами. Даже мрачную, низенькую съезжую избу, где в ту пору творили суд и расправу, точно молодило солнце.

Воевода вышел творить спрос на крыльцо съезжей. Губной староста стоял рядом с ним, на приступочке крыльца. Толпа угличан теснилась в отдалении перед крыльцом. Приставы отодвигали ее длинными палками, когда толпа напирала вперед.

Солнце играло лучами на золотистых, русых и серебряно-седых обнаженных головах.

И в одно и то же мгновение справа к избе подошли Чеполосовы, слева — приставы, которые приволокли из темницы Рудака. Его мертвенно-бледное лицо было спокойно, он походил на начавшего выздоравливать опасно больного. За ним, как послухи, шли свидетели-пастухи: Анфим и Афоня.

Анна и Никифор Григорьевич увидали Рудака. Разом опустились они на колени пред воеводой.

В один голос взмолились они:

— Воевода государев! Не казни! Отпусти злодея.

Толпа загудела. Воевода ушам своим не верил. Рудак поднял голову и задрожал. Анна же, не вставая с колен, ясно рассказала все три явления убиенного отрока.

— Великую муку, борьбу пережило наше сердце родительское в эту ночь… Казни жаждало оно злодею-губителю. Но покорило дитя наше злобу нашу…

— Отпусти злодея, воевода… Молю тебя, — воскликнул, не вставая с колен, Никифор Григорьевич, когда жена его кончила рассказ.

Мертвая тишина настала вокруг съезжей избы. Ужас напечатлелся на лице Рудака. Анфим и Афоня плакали, утирая рукавом рубахи слезы.

— Староста, — дрожащим голосом обратился воевода к губному старосте, — тебе ведомо убойное дело?

— Судья ли я в этом деле, воевода? Кажись, Сам Бог… — задрожал еще больше голос губного старосты.

И загудела толпа народная, как один человек:

— Сам Бог… Сам Бог…

Воевода окинул орлиным взглядом народ и сделал медленно крестное знамение.