- Аннотация

- Предисловие. «Мы нуждаемся в отцах, которые нас любят!..»

- Исполнившееся желание

- Глава I. Старик Иаков и Ионафан

- Глава II. Мученик

- Глава III. Царица

- Глава IV. Чудесные исцеления

- Глава V. Болезнь дедушки Иакова. Рассказ Манассии об Иисусе

- Глава VI. Тайна Младенца из Вифлеема

- Глава VII. Горестные известия

- Глава VIII. Паломничество в Гадаринские замли

- Глава IХ. Долгожданная встреча

- Победа, победившая мир

- Глава I

- Глава II

- Глава III

- Глава IV

- Глава V

- Глава VI

- Глава VII

- Глава VIII

- Глава IX

- Вольный раб

- Глава первая. Божий заимодавец

- Глава вторая. Неведомый чудотворец

- Глава третья. Неожиданное откровение

- Глава четвертая. Светильник, сдвинутый с места

- Глава пятая. Иго взято!

- Глава шестая. Разбитые цепи

- Вифлеемляне

- Часть первая

- Часть вторая. Тридцать лет спустя

- Серебряный крестик

- Глава I. Пир у Понтия Пилата

- Глава II. Большое волнение среди населения Иерусалима

- Глава III. В гостинице

- Глава IV. Приход ученика Петра

- Глава V. Иисус Христос у «несчастных»

- Глава VI. За стенами Иерусалима

- Глава VII. Темница и освобождение

- Глава VIII. Подслушанный разговор

- Глава IX. С родных берегов

- Глава X. Среди друзей

- Глава XI. Потрясающая встреча

- Глава XII. Голос сердца

- Глава XIII. Новая жизнь

- Глава XIV. Иерусалимские вести

- Глава XV. Маленький крестик

- Глава XVI. Домашняя святыня

- Глава XVII. На даче

- Глава XVIII. Возрождение

- «Встань и ходи!»

- Он воскрес!

- Раб

- Крест Христов

Аннотация

«Из архива исповедника веры протоиерея Григория Пономарева (1914-1997) и его духовных чад»

Перед вами — восьмой сборник рассказов серии «Лилии полевые…» Книга вышла в серии «Из архива исповедника веры протоиерея Григория Пономарева (1914–1997) и его духовных чад» и названа «Лилии полевые. Серебряный крестик. Первые христиане». В основу восьмого сборника легли повести, рассказы, легенды из первых времен христианства малоизвестных авторов дореволюционной России. Тексты произведений перепечатаны из православных журналов и их приложений, издававшихся в конце ХIХ и начале ХХ вв. в России под грифами «От Санкт – Петербургского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется». Ссылки на авторов и первоисточники заимствованы из архива протоиерея Григория Пономарева (1914–1997 гг.). Авторы большинства рассказов сборника мало известны или имена их скрыты, так как в традициях имперской культуры России авторские тексты зачастую подписывались либо одной фамилией автора, либо именем, либо инициалами, либо литературным псевдонимом писателя, либо оставались безименными.

Автор-составитель серии книг «Лилии полевые» писательница Елена Кибирева с 1998 года работает с архивом зауральского исповедника веры протоиерея Григория Александровича Пономарева и, опираясь на ссылки из его архива, создала серию книг из повестей, легенд и рассказов православных авторов и переводчиков христианской литературы с немецкого, французского и английского, не издававшихся в России более ста лет.

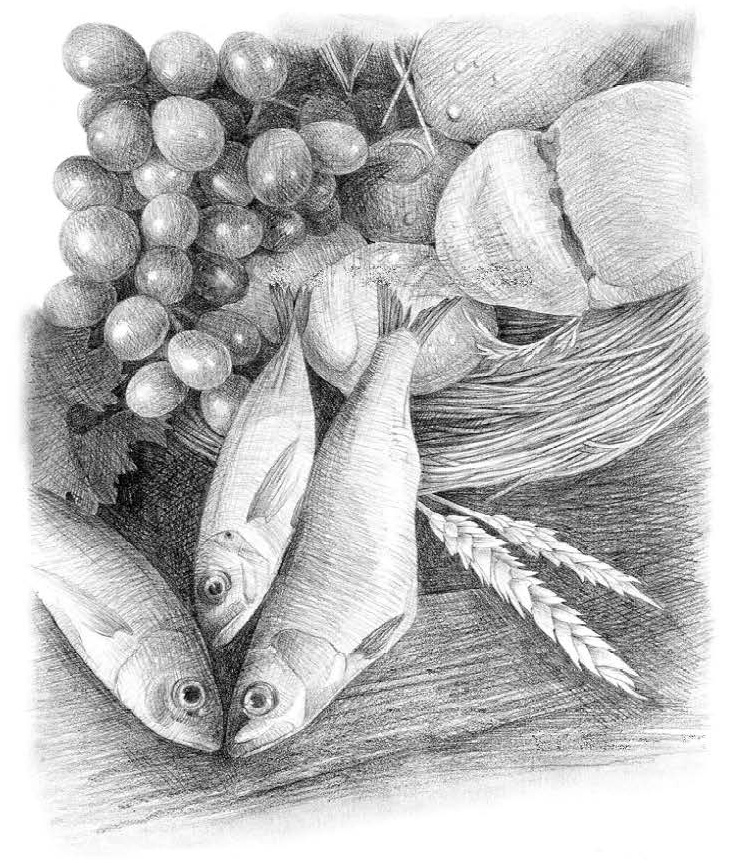

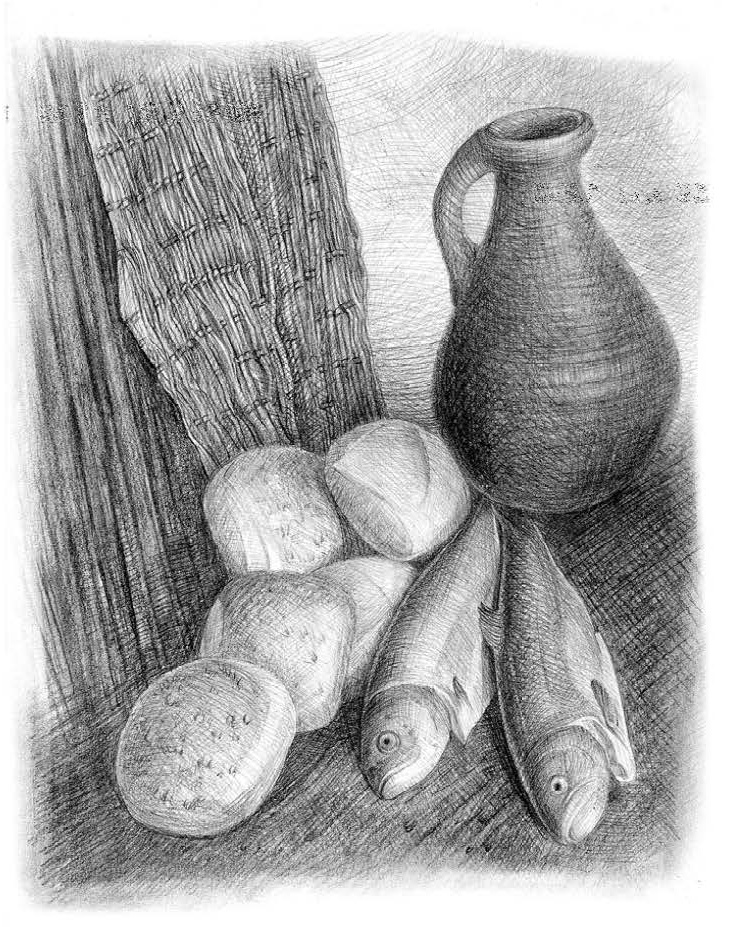

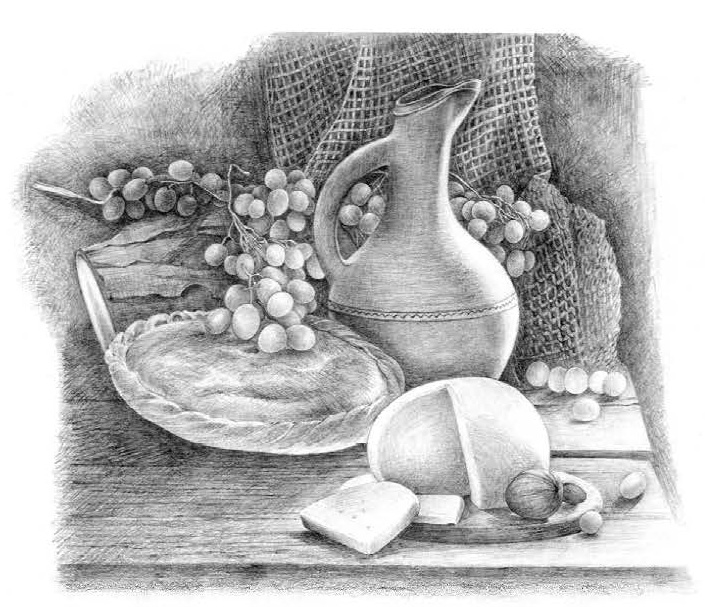

Рукописные тексты из архива о. Григория сверены с первоисточниками научных библиотек Санкт-Петербурга (фонды редких книг и журналов), имеющими грифы церковной цензуры, и заново отредактированы. В текстах сохранены авторские примечания времен их написания, а также добавлены современные пояснения малоизвестных слов и исторических понятий. Карандашные рисунки выполнены художниками Кургана и Санкт-Петербурга в стиле журнальных иллюстраций ХIХ века.

Книга предназначена для чтения в семейном кругу и в воскресно-приходских школах.

Предисловие. «Мы нуждаемся в отцах, которые нас любят!..»

«Не удерживай слова, когда оно может помочь… ибо в слове познается мудрость» (Сир.4:27–28).

Стихи премудрого Сираха, заключенные в Богодухновенной Книге, учат нас дорожить всяким словом, ведущим к познанию Истины. Описывая жизнь и труды протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914–1997), мы постоянно обращаемся к его духовному архиву — слову, которое он оставил нам, как святоотеческое предание. Именно благодаря архиву зауральского исповедника, наиболее полно раскрылся его образ как духовного писателя-апологета, мудрого наставника, любовию и молитвой стяжавшего каждый день и каждый час плоды Святого Духа.

Праведник отходит, но свет его остается…

В течение нескольких лет после кончины отца Григория в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в г. Кургане прихожане приносили рукописные тетради и машинописные тексты, которые когда-то были переписаны духовными чадами батюшки по его благословению. Это были как избранные труды и поучения отцов Церкви, так и многочисленные повести и рассказы из «религиозно-назидательных» журналов, издававшихся в дореволюционной России с дозволения церковной цензуры. Позднее дочь отца Григория, Ольга Григорьевна Пономарева, передала в редакцию православной газеты «Звонница» духовный дневник отца Григория, который батюшка вел в течение долгих лет служения в Свято-Духовском храме поселка Смолино города Кургана. По благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, духовный дневник отца Григория был впервые опубликован к 2000-летию Рождества Христова в специальном выпуске журнала «Звонница».

Что открыл нам, «теплохладным и унылым», духовный дневник батюшки? Тайну Креста Христова. «Тайна крестного пути — Креста — для отца Григория неразрывно связана с тайной любви и молитвы» — пишет в предисловии к публикации дневника преподаватель Московской духовной академии и семинарии протоиерей Александр Шаргунов [1, с. 2].

«Вот наука: как молиться? — читаем во втором издании дневника о. Григория. — Это отдать себя целиком и полностью, со всеми своими мыслями-желаниями… Молиться надо настойчиво, с благоговением и сердечным устремлением, с полной отдачей себя, а не просто бы только с рук столкать» [3, с. 102].

И далее читаем: «При крайнем телесном расслаблении, нежелании встать на молитву, надо совершать истово крестное знамение, да не один раз… После этого вливается большая духовная энергия, загорается желание молиться (христианский опыт наших дней)» [3, с. 104-105].

В первом томе книги «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997). Жизнь. Поучения. Труды» в главе «Голгофа. Годы заточения» описан исповеднический путь отца Григория, который он прошел в сталинских лагерях как политический заключенный [см. 2, с. 113-181]. Именно в эти годы тысячи безвестных священников отдавали свои жизни, восходя на Голгофу, свидетельствуя о Христе даже до крови, как отдали свои жизни в лагерях смерти родители отца Григория и матушки Нины (в девичестве Увицкой) — архимандрит Ардалион (Пономарев) и протоиерей Сергий Увицкий, причисленные к лику святых новомучеников Российских. Пройдя через такие же лагеря смерти, вернувшись на Урал после 16 лет страданий и скорби, отец Григорий более 40 лет служил в храмах Екатеринбургской, Курганской и Шадринской епархий, предавая себя всецело воле Божией, неся свет Христовой любви своей пастве.

«От священника не требуется, чтобы он был обаятельный собеседник, и еще менее — чтобы он был блестящим оратором… От священника ждут то, что только один священник может дать — Тело Христово, ломимое во оставление наших грехов, и любовь, которая придает смысл всем человеческим страданиям и самой смерти. И пусть он вопиет об этом. Всею своею жизнью, до последнего отданной Христу», — прот. А. Шаргунов [1, с. 4].

Отец Григорий, действительно, до самого последнего своего вздоха служил Христу. На смертном одре, ясно осознавая, что дни земной жизни их обоих с матушкой сочтены, он усердно молился за рабу Божию Нину, ослабевшую раньше его и находившуюся уже несколько дней в забытьи. Он молился молча, не в силах произнести вслух тайные просьбы, только подносил руку ко лбу, усиливая молитвы крестным знамением. А за день до перехода в мир иной, исповедовавшись и причастившись, он вдруг стал торопить отца Сергия, который причащал его день назад, с исповедью и причастием матушки Нины: «Скорее, скорее…»

«Очевидно, он знал, что надо торопиться, — пишет Ольга Григорьевна в своих воспоминаниях о родителях. — Матушка причастилась, на миг как бы пришла в себя, запила причастие и опять погрузилась в свое состояние… Умиротворенные, папа и мама спокойно заснули… В комнате тишина, мирно теплится лампада, а два человека — плоть едина — совершают ответственный шаг, они уходят в жизнь иную. Матушка совсем слаба, но разве отец Григорий оставит ее в такую минуту? Он молится. Он будет с ней. Довольно разлук, теперь навсегда, навечно вместе. Господь заберет их сегодня обоих…» [2, с. 550].

Так они и покинули этот мир вместе, в один день. Разве не так умирали праведники на Руси, являя своей смертью пример истинно христианской кончины? Разве не так перешли в мир иной святые преподобные Петр и Феврония Муромские — в один день! Молясь друг за друга!

«Успех молитвы достигается при условии выполнения святого наказа: “Помни, Бог любовь есть…” — читаем в дневнике отца Григория. — Для души любящей нет никаких препятствий. Все можно получить, чего просишь. Только искренно проникать в эту заповедь о любви. Тогда жизнь будет возвышенна, радостна, невзирая ни на какие трудности, физические и моральные» [3, с. 105].

«Среди холода апокалиптической зимы мы нуждаемся в отцах, которые нас любят… — подчеркивает в указанной статье отец Александр. — Нам нужны свидетели, которые живут Словом и которые питаются от Источника жизни. Наша Церковь должна быть Церковью священников, любящих Христа и овец Его больше своей жизни» [1, с. 4].

Митрофорный протоиерей Григорий Пономарев оставил нам богатейшее наследие — рукописную библиотеку. Всю свою жизнь, вплоть до праведной кончины, он занимался миссионерской и исповеднической деятельностью, став духовным просветителем Урала — пастырем любви!

К середине 90-х годов в маленькой холодной комнатке его скромного домика в Смолино было сосредоточено такое сокровище из рукописных перепечаток духовных книг, что сегодня можно было бы издать целую библиотеку «Из архива репрессированного священника…» Может быть, об этом втайне молился о. Григорий, который в течение многих десятилетий собирал, переписывал многотомные труды отцов церкви, систематизируя избранное, и сшивал их в маленькие книжицы, хорошо понимая, что за это рукотворное издание он мог получить новый тюремный срок.

Навсегда сохранятся в моей памяти живые воспоминания о встречах с батюшкой. Летом 1995 года я пришла в его домик в Смолино, чтобы получить молитвенную поддержку и благословение на дальнейшее издание небольшой информационной соборной газеты «Звонница». Сев на старенький сундучок, стоявший на кухне (приемное место посетителей), протянула батюшке свежий номер газеты. Он с любовью взял в руки «Звонницу» и начал осторожно перелистывать страницы.

С большим интересом батюшка всматривался в печатные статьи и расспрашивал, каким способом публикуется газета: как набирается текст, в каком виде передается в типографию. Разговор зашел о верстке на компьютере, который в то время часто называли бесовским изобретением. Эти рассуждения смущали многих людей, связанных с работой на вычислительных машинах. Однако отец Григорий спокойно объяснил, что какое бы зло ни умышляли люди против Бога, Он в силах «обратить его в добро, чтобы… сохранить жизнь великому числу людей» (ср. Быт. 50, 20).

«Прославляйте Господа, и Он все устроит», — сказал батюшка и тут же спросил, есть ли у меня какое-нибудь утреннее правило и знаю ли я наизусть молитву Ангелу-Хранителю. А затем он тихо и с какой-то трогательной любовью стал читать наизусть: «Ангеле-Хранителю, от Бога мне данный…» Глаза его были в этот момент устремлены к иконам, и казалось, что он молился Богу, испрашивая помощи Ангела-Хранителя на всякое благое дело… «Подай мне, Ангеле, помощь твою в моем деле, дабы трудился я на благо человек и во славу Господа!»

Позднее от Ольги Григорьевны нам стало известно, что батюшка искал случая изучить издательские и печатные возможности современных технологий и очень ждал, когда мы снова придем к нему «на сундучок» с очередным номером газеты.

Сегодня небольшая соборная газета, ставшая к 1998-му году полноценным журналом, обрела статус православного издательства, которое работает с архивом о. Григория, издавая поучения батюшки и пополняя архив новыми рассказами, извлеченными из кладезя библиотек, в которых в 60-е годы прошлого столетия работал и сам о. Григорий, приезжая на учебу в Ленинградскую Духовную Академию. С 2003-го года редакцией «Звонница» подготовлено к печати восемь сборников «Лилии полевые…», в содержание которых входят рассказы из архива отца Григория и его духовных чад. Книга «Лилии полевые. Серебряный крестик. Первые христиане» — восьмой сборник, составленный из рассказов, собранных в библиотеках Северной столицы по ссылкам из архива отца Григория. Продолжая дело зауральского исповедника, автор-составитель сборников трудилась в научных фондах национальных библиотек, опираясь на имена авторов и первоисточники, указанные в рукописных книгах отца Григория, и откопировала более 20000 страниц православных рассказов и повестей из истории христианства, большинство из которых не переиздавались в России после революции ХIХ века.

Тексты заново отредактированы, иллюстрированы карандашными рисунками курганских и санкт-петербургских художников в стиле оформления православных журналов ХIХ века. К рассказам даны примечания с объяснением церковно-исторических терминов. Повести и рассказы имеют грифы Духовного Цензурного Комитета С.-Петербурга «Печать дозволяется».

В центре рассказов 8-го сборника — Крест Христов и верность первых христиан-мучеников Кресту Христову даже до крови. Будем и мы подражать первым христианам и учиться у них нелицемерной верности Пресвятой Троице дарами Духа Святого и силой Креста Господня. Ведь и отец Григорий был настоящим крестоносцем и исповедником веры, хранителем Царского Креста-мощевика, священником любви, свято чтившим заповеди Христа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною…» (Мф.16:24) и «…кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником…» (Лк.14:27). Аминь.

Сие предисловие писано 8 июля 2025 года,

в день святых преподобных Петра и Февронии Муромских.

Елена Кибирева, член Союза писателей России

Список литературы:

- Шаргунов А.И., протоиерей. О духовном дневнике протоиерея Григория Пономарева // Звонница. 2000. Специальный выпуск. С. 2–4.

- Пономарева О.Г., Кибирева Е.А. Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды: в 2 т. К.: Звонница, 2006. Т. 1. 608 с.

- Пономарева О.Г., Кибирева Е.А. Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды: в 2 т. К.: Звонница, 2006. Т. 2. 440 с.

Исполнившееся желание

Глава I. Старик Иаков и Ионафан

— Наконец-то ты вернулся, дедушка Иаков. Ну, что нового? Видел ты его?

— Да, дитя мое, видел и слышал. Да будет благословен Господь Бог Авраама, святый во Израиле, пославший после долгих, долгих лет нового пророка народу Cвоему.

— Ну, и что же он сказал тебе?

— Мне?! Да с ним и поговорить-то было немыслимо. Ты и вообразить себе не можешь, какое множество народу собралось его послушать. Я мог бы много, бесконечно много рассказать тебе, дитя мое, но ты не задерживай меня, теперь мне надо как можно скорее отправляться к моим овцам. Завтра приду и все тебе расскажу. Да благословит тебя Господь!

Разговор происходил вблизи Геннисаретского озера, между старым седоволосым стариком, напоминавшим древне-библейского патриарха, и хорошеньким мальчиком. Малец и дед не были родственниками, но их соединяла самая искренняя любовь, как это часто случается с людьми, живущими в уединении. Старик был один на свете, один как перст, у мальчика же была лишь мать, которую он содержал рыбной ловлею. Дедушка Иаков жил высоко в горах, и пас там свое стадо. При наступлении же дождливого времени старик спускался со скотом в долину. Здесь он проводил зиму, обычно недолгую в Палестине. Но лишь только солнышко начинало пригревать по-весеннему, он уходил в горы. Отсюда дедушка любовался дивным Геннисаретским озером и его райскими окрестностями. Мальчик же жил у самого озера в рыбацкой хижине и снабжал своего старого друга свежей и сушеной рыбой. Мальчика звали Ионафаном.

Познакомились они два года тому назад во время паломничества в Иерусалим. Старик, из года в год совершавший это странствие, взял мальчика под свое покровительство. Ионафан впервые отправлялся в град святого Давида и отправлялся один, мать его хворала и не могла предпринять такого далекого путешествия. Вот во время их странствования они и подружились. Мальчик не уставал расспрашивать старика о богослужении, о праздновании Святой Пасхи.

Ионафан не мог удержать слез, когда вошел в Иерусалимский храм во время жертвоприношения. Сотни людей играли на арфах, сливавшихся воедино, и пели сотни певцов. Жертва горела, кровь струилась и все выше и выше подымался дым жертвенника. В полумраке богато изукрашенного золотом храма виднелась таинственная завеса, за которую никто не мог проникать, кроме первосвященника, входившего туда всего лишь раз в год с кровью агнца. Все тут было таинственно и чудесно. Какое множество священников и левитов, в длинных одеяниях! Какая громадная толпа странников, пришедших не только из Палестины, но из самых отдаленных иудейских стран, посмотреть на дивный город Давида и Соломона и принести жертву за свои грехи!

На возвратном пути из Иерусалима дедушка Иаков зашел в Вифлеем, чтобы показать Ионафану могилу Рахили[1]. Здесь они побеседовали о патриархе Иакове[2] и его сыновьях. Под тенью пальм, у могилы своей проматери (они оба были из колена Вениаминова[3]), старик погрузился в воспоминания далекого прошлого. Он рассказал мальчику про одно происшествие, которое поныне наполняло его душу неземным восторгом.

— Тридцать лет тому назад, дорогой мой, — начал свой рассказ дедушка Иаков, — я вместе с другими пастухами пас овец на Вифлеемских лугах. Как самый младший, я обязан был сторожить стадо ночью. Хотелось спать. Чтобы избежать дремоты, я начал распевать псалмы: «Господь, мой Пастырь…» (ср. Пс.22:1), — и при этом думал о великом царе Давиде, некогда пасшем овец, пока Господь не сделал его победоносным героем, а потом и царем. Когда же я вспомнил, что Вифлеем — родина Давида, мне пришли на ум слова, недавно слышанные мною в синагоге: «И ты, Вифлеем-Эфрафа[4]! Ты — меньший из тысяч в Иудее, но из тебя изойдет Тот, Кто спасет Израиля» (ср. Мих.5:2). Один из присутствующих книжников разъяснил нам этот текст так: «Из Вифлеема должен явиться обещанный великий Царь иудейский — Мессия, о Котором предсказывали пророки, а в особенности — Даниил; царство же и власть, и величие, царственное во всей поднебесной, дано будет народу святым Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. После него встал другой законник и прочел: «Из Египта воззвал Я Сына Своего» (ср. Ос.11:1), — и доказывал, что Мессия должен явиться из Египта, а не из Вифлеема. Об этом я и думал среди ночной тишины. Моя душа жаждала, чтобы Бог исполнил Свое обещание и прислал бы предсказанного Мессию. И горячо молился я о ниспослании «Примирителя». И вдруг, когда я смотрел на расстилавшийся вдалеке городок, я увидел на небе яркий свет. Светящееся облако спустилось с небес, остановилось на мгновение над Вифлеемом, а потом коснулось земли у нашего сада. Я вскрикнул от ужаса и оцепенел: в облаке, не прикасаясь к земле, стоял дивный юноша ангельского вида. Одежда на нем была как снег, лицо словно соткано из лунного сияния, а глаза — как солнечные лучи, и вся наружность его была так чудесна! Пастухи в одно мгновение очутились на ногах, и даже овцы, бессловесные создания, казалось, насторожились, прислушиваясь к словам дивного Божия посланника. «Не бойтесь! — произнес Ангел, успокаивая нас, перепуганных до смерти. — Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». О, как возрадовалось мое сердце! Исполнилось мое желание: родился Мессия, и родился в Вифлееме, так близко! Сегодня, сегодня родился!

— Ангел смолк, — продолжал Иаков. — Разверзлись небеса. Дневной яркий свет озарил луга и холмы. В сияющих облаках явились дивные небесные силы. С радостным ликованием прославляли они Бога и восклицали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». Потом все исчезло. Мы видели, как все выше и выше поднимались облака с небесными силами, пока все не исчезло и вокруг снова водворилось тихая, безмолвная ночь. Мир снова был окутан мглою, как и прежде, но все уже было не так, и ночь была иной. Совершилось великое событие, которое останется неизменным: родился Мессия. «Пойдемте в Вифлеем, — решили пастухи, — посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь»…

— И вы пошли? — прервал старика Ионафан.

— Конечно! Мы бегом побежали к Вифлеему и нашли все так, как сказал Ангел. В пещере Вифлеемской, в яслях, нашли мы дивного Младенца. Никогда я не видал ничего прекраснее! Как мы радовались, как рассказывали об этом повсюду! Сердца наши горели благодарностью Богу, и мы могли лишь восхвалять и благодарить Его. Мы чувствовали, что Господь простил, возлюбил нас, послав нам Мессию. Когда пошли мы обратно, в наших сердцах оставалось то же блаженное чувство. Придя к нашим стадам, мы думали о драгоценном Даре и только и толковали о Нем. Как мы радовались тогда и как недолговечна была наша радость!

Старик горестно вздохнул и поник головой.

— Почему же недолговечна? — спросил мальчик, взяв руку старика в свои. — Скажи мне, где Младенец, я пойду к Нему. Я тоже хочу любить Его, молиться и поклоняться Ему!

— Нет, дитя мое, ты уж не увидишь Младенца, это было так давно, больше 30 лет тому назад.

— Так Он теперь взрослый человек? Где же Он?

— Увы, не спрашивай меня лучше. Он не вырос, Его убили.

— Убили?

— Да, дитя мое! Плачь, я говорю правду…

Старик горько заплакал.

Долго пришлось Ионафану утешать его, пока он несколько успокоился и продолжал рассказывать:

— В далекой Иудейской стране, там на Востоке, открыл Бог некоторым людям, что родился Спаситель, и они пришли в Вифлеем, их привела звезда. Там некогда и нашим отцам указывал путь огненный столб. Все удивились, когда у бедного дома, в котором жил плотник Иосиф со своей молодой женой, остановился богатый караван, и узнали, что чужеземцы приехали поклониться Божественному Младенцу. Но увы, раньше, чем приехать в Вифлеем, они побывали у Ирода, царя Иерусалимского, и рассказали ему о причине своего приезда и спросили его: «Где новорожденный Царь Иудейский?» Священники указали волхвам на Писание, где сказано, что Ему надлежит родиться в Вифлееме. Как тебе известно, Вифлеем очень близко от Иерусалима. Мы же повсюду рассказывали о ночном видении, а в Иерусалиме жило двое старцев: пророчица Анна и старец Симеон. Они узнали в Младенце обещаного Мессию и говорили всем и каждому, слушавшему и верившему им, что они видели Божью благодать, что смилостивился Господь и прислал Мессию, Который всех спасет. Но там, наверху, вельможи ничего не знали о Нем, пока не пришли волхвы. Царь Ирод страшно испугался, он боялся потерять престол. Но… Но как я могу тебе передать, что случилось потом. В то время мне надо было уйти из Вифлеема, и вернулся я туда лишь через три недели. Тотчас же побежал в Вифлеем, посмотреть на Мессию, и услышал там такие вопли отчаяния, какие я вовсе не ожидал встретить. Оказалось, что по царскому приказу в Вифлееме и его окрестностях были умерщвлены солдатами все младенцы мужского пола моложе двухлетнего возраста. Вне себя от отчаяния избегал я весь город и его окрестности, разыскивая нашего Спасителя, но все было напрасно. И вскоре мы убедились, что не только мужественный Младенец погиб, но, по всей вероятности, и старец Иосиф, и Дева Мария. Увы! Господь послал нам Спасителя, а они убили Его… И что иного мы могли теперь ждать, кроме Божьего гнева?!

Так рассказывал Ионафану старик Иаков, которому никто не верил в Галилее, что он говорил правду. И с этих пор мальчик стал его поверенным, он верил и плакал вместе с ним об убитом Мессии, но все же утешал старого друга тем, что, может быть, Господь каким-нибудь чудом спас Своего Сына, и Он снова явится.

Вифлеемское происшествие служило неизменной темой бесед, когда Ионафан приходил и приносил старику рыбу. Часто ночью, занимаясь рыбной ловлей, Ионафан думал: «Вот бы снова разверзлось небо и снова явились бы Ангелы и сказали, куда унесли они Младенца. Невозможно, чтобы Господь дал Его умертвить».

Так жили старик с мальчиком, и дружба их становилось все теснее и теснее.

* * *

С полгода тому назад с берегов Иордана пришла чудная весть. В земле израильской появился пророк, носивший верблюжью шкуру вместо одежды, подпоясанную ремнем; питался же он только диким медом и акридами, живя в пустыне и пещерах. Он проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось царство Божие». И многие, многие шли за ним, и Галилея была полная его последователями. Пророк учил, как надо поступать, чтобы угодить Богу, и в некоторых местностях его считали за Мессию, о приходе Которого он проповедовал.

Когда старец Иаков впервые услышал об этом, то нахмурился и покачал головой, но Ионафан постоянно приносил все новые и новые известия, и старик не мог далее выносить неизвестности и сам отправился удостовериться собственными глазами. Он знал, что пророк — сын священика Захарии и жены его Елизаветы; оба из колена Левия, и, значит, он не может быть Спасителем, потому что мать драгоценного Вифлеемского Младенца звали Марией, и она была из рода Давидова.

Но Иаков все-таки хотел удостовериться.

С какой радостью снаряжал его в путь Ионафан. Принес ему даже полную сумку сушеной рыбы. И с каким страстным нетерпением ожидал он его возвращения.

И вот сегодня Иаков вернулся вместе с тремя другими пастухами, ходившими с ним в Вифлеем.

«Завтра, завтра, — подумал мальчик, когда старик ушел, — завтра я узнаю всю правду. О, скорей бы наступило завтра!»

Глава II. Мученик

— Ну, дитя мое, теперь все готово, садись у ног моих и слушай, но слушай со вниманием, я сообщу тебе великие новости.

Так начал на следующее утро старец Иаков свое повествование. Он сидел с Ионафаном наверху горы перед шатром. У ног его расстилалось глубокое Геннисаретское озеро. На другом берегу виднелись в вечернем освещении рыбацкие деревушки. Иаков опустил голову на руки. Ионафан в необъяснимом волнении не сводил глаз со старика.

— Милое дитя, все, что мы слышали об Иоанне Крестителе, — сущая правда. Он — сын Захарии. Его рождение было предсказано Ангелом. Ходит он в верблюжьей шкуре, питается акридами и диким медом.

Он великий Божий пророк. Он голос Ангела, восклицающего: «Готовьте путь Господу!» Но он не Сын Божий, не наш Спаситель. Я об этом слышал из его собственных уст. Как раз, когда мы приехали на Иордан, туда прибыло блестящее посольство священников и левитов, посланное первосвященником из Иерусалима с вопросом: «Кто ты?» Все затаили дыхание и напряженно ждали, что ответит Иоанн. «Я не Христос», — произнес он серьезно, и его прекрасное благородное лицо светилась правдой. «Быть может, ты обещанный Илия?» — спросили его левиты. «Нет, я не Илия» — «Зачем же ты крестишь, если ты не Христос и не Илия, и не пророк?» (ср. Ин.1:21, 25) — «Господь послал меня крестить водою покаяния; но за мною придет гораздо Сильнейший меня, Которому я не достоин развязать ремень обуви Его. И Он уже среди вас. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата уже в руке Его, и Он очистит гумно Свое, соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (ср. Мф.3:11-12). Так отвечал пророк, и мы долго толковали об его словах. Он крестил нас, одного за другим, в Иордане, но подойти и поговорить с ним не было никакой возможности, а мне так хотелось спросить его: «Тот, о Котором он упомянул, не Спаситель ли из Вифлеема?»

— Ах, зачем ты не спросил его, — воскликнул Ионафан, всплеснув руками. — Будь я на твоем месте, я бы уж как-нибудь протолкался к нему, упал бы к его ногам и молил бы его до тех пор, пока он не сказал бы.

— Тебе, может быть, и удалось бы, — улыбаясь, ответил Иаков, — но для меня, старика, это было не под силу. Его окружала тесная толпа священников, левитов и его учеников.

— Но слушай, что случилось дальше! Когда мы снова собрались на другой день вокруг Иоанна, он начал наставлять нас, как надо жить по воле Божией, и вдруг смолк. Мы удивились и посмотрели на него. Лицо его изменилось, просветлело, словно озарилось небесным сиянием. Он протянул руку и указал на другой берег. Люди, стоявшие близ него, рассказывали, что увидели там молодого Человека, весьма бедно одетого, но дивной и небесной красоты. Иоанн указал на Него и радостно воскликнул: «Смотрите, вот Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. Это Тот, о Котором я говорил, что Он придет после меня. Тот, что существовал до меня. Он сильнее меня. Я Его не знал, как не знали и вы, хотя я пришел крестить водой, чтобы Он мог явиться перед народом израильским. Он уже приходил ко мне, приказал мне крестить Себя, и во время крещения я увидел Духа Святого, спустившегося на Него в виде голубя. В то время я не знал Его, но Пославший меня крестить водой сказал мне: “Тот, на Кого спустится Дух Святой в виде голубя, будет крестить Духом Святым и огнем”. Я видел и свидетельствую, что Он Агнец Божий».

— Что ты скажешь об этом, дитя мое?

Мальчик вскочил.

— Значит, Он жив? Он жив! Они не убили Его! — Радостно воскликнул Ионафан.

— Вот видишь ли, я говорил тебе, что Господь сохранит Своего Сына.

— Ну ты, конечно, пошел и бросился к ногам Его?

— Увы, дитя мое, раньше, чем я пришел в себя от радостного изумления, Он уже ушел.

— Ушел! — и Ионафан всплеснул руками. — Ушел? Что же ты сделал тогда? Пошел разыскивать Его?

— Нет. Мы не в силах были поверить. Какой-то внутренний голос говорил мне, что Он еще раз придет. Я остался еще на день, и не напрасно. И вот, сижу я на берегу Иордана и вижу неподалеку Иоанна всего лишь с двумя учениками, народ еще не собрался. И он вновь протягивает руку к Иордану и восклицает: «Смотрите, вон Агнец Божий!» Я оглядываюсь, и, ах, дитя мое, как могу я описать, что я почувствовал. Не далее, как в тридцати шагах от меня, шел молодой Человек, лет около тридцати. Сердце мое учащенно забилось. Я хотел протянуть руку к Нему и не мог, словно кто-то связал меня. Ученики Иоанна тотчас же направились к Нему. Как ни погружен был Он в раздумье, Он сразу же обернулся, заслышав их шаги, и я увидел Его лицо, исполненное неизреченной доброты. Глаза… Ах, что это за глаза! Любовь, сама любовь смотрела на учеников, и раздался голос, подобный звукам арф в Иерусалимском храме: «Кого вы ищете?» «Учитель, где ты живешь?» — спросили они Его. Я страшно обрадовался, что могу узнать, где Он живет, но Он ответил им: «Идите и увидите», — и увел их. Когда они ушли, я долго горько плакал. О, я до тех пор не успокоюсь, пока наверное не узнаю, в самом ли деле Он Вифлеемский Младенец или нет. Сердце говорит, что да, но так трудно в это поверить.

— Как можешь ты сомневаться?! Господь смилостивился над нами, послал нам Пророка, а ты Ему не веришь, — горячо возражал старику Ионафан.

Долго, почти до самого утра разговаривали они о великих событиях, волновавших в то время души тысяч людей. Раньше, чем мальчик дошел до дому, в душе его созрело решение, что он во что бы то ни стало доберется до Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира, — до Своего дивного Спасителя.

«Я пойду в Вифлеем, — раздумывал он про себя. — Он, конечно, придет туда хоть еще раз, и я увижу Его. Но раньше, чем отправляться в путь, надо запастись съестными запасами для больной матери и отложить себе кое-что на дорогу». Он решился неутомимо работать и усердно молить Бога, чтобы Он послал ему хороший улов и много покупателей.

— Да, я пойду за доказательством. Я принесу их дедушке Иакову.

Глава III. Царица

Прошел месяц. И снова сидел старик Иаков с Ионафаном на горах. Перед ними стоял человек средних лет, с загорелым лицом, с блестящими увлажненными от слез глазами. Звали его Манассия.

— И вот стояли мы и слушали учителя Иоанна, — рассказывал он, — и старались принять в сердца наши Божественные истины, возвещаемые им нам. Вдруг видим, к нам направляется торжественное шествие. На царственно разукрашенных ослицах приближался в сопровождении черных рабов царь Ирод и его свита. На одних из носилок сидела богато разукрашенная жемчугами и самоцветными камнями Иродиада, супруга Филиппа-Ирода, которую царь отнял у своего единственного брата и сделал своей женой. Когда же рабы поставили носилки на землю и отдернули занавесы, мы подумали: «Уж не пришли ли и они принести покаяние?» Но они нисколько не походили на людей, пришедших для покаяния, скорее, — на любопытных, явившихся для развлечения. Они все были очень веселы. Нас оскорбило подобное высокомерие. В особенности насмешливо смотрела на учителя Иоанна порочная Иродиада, вот так, — сверху вниз. Царь сошел с ослицы и принялся разговаривать с Иродиадой. И как раз в эту минуту случилось нечто неслыханное. Учитель сразу пресек свою проповедь. Мы все смотрели на него и даже царь и Иродиада. Тогда он простер руку, указывая на царя, и воскликнул грозно: «Не хорошо, что ты владеешь ею». Я хоть и мужчина, но вздрогнул. Женщины закричали. В это мгновение учитель Иоанн был похож на грозного Архангела. Царь сначала весь вспыхнул, а потом побелел, как мел. Он чувствовал, что мы все на него смотрим и осуждаем его черный грех. Одно мгновение нам показалось: вот упадет он на колени и принесет покаяние, но тогда в свите произошло движение, они приблизились к царю, словно желая защитить его от пророка. Царь был страшно взволнован. Подумайте только, ведь никогда ни один царь не бывал обвиняем в грехах так открыто перед народом: он отдал приказ и…

— И что же тогда, Манассия? — нетерпеливо вскрикнул Ионафан.

— Что потом? О, если бы мог я остановиться на этом! Лучше бы никогда мне этого не видеть! — горестно простонал Манассия. — Связали нашего учителя и куда-то увели. И теперь томится он в темнице. Только некоторых из наших допустили к нему, но разве это могло нас утешить?

— Но зачем он так сказал царю? — разгоряченно возражал мальчик. — Разве можно так открыто обвинять царя на виду у всего света?

— Не горячись, дитя мое, — заметил старик, серьезно покачав головой. — Если царям не стыдно открыто грешить и нарушать перед миром Божий закон, то пророк Божий должен открыто порицать их. Ты знаешь, так поступали Илия, Иеремия, Иезекииль… И учитель Иоанн не мог иначе поступить. И Господь сохранит Своего слугу, как Даниила во львином рве…

— Но продолжай дальше, Манассия, — произнес Иаков, обращаясь к рассказчику. — Что сделали вы, его ученики, и как собираетесь поступить теперь?

— Я отправляюсь домой, а потом приду в Иерусалим, о других же я ничего не знаю. Все рассеялись. Да, многие покинули учителя еще раньше этого случая. Так например, Андрей, сын Ионин, и Иоанн, сын Зеведеев, уже раньше покинули его и пошли за Иисусом из Назарета, на Которого мой учитель указывал как на Агнца Божия.

— Ах, не знаешь ли ты чего-нибудь об Агнце Божием? Зовут ли Его Иисусом, как того Младенца из Вифлеема? — прервал старец речь огорченного ученика Иоанна. — Где Он?

— Я слышал, что Он пошел в Кану Галилейскую и совершил там великое чудо, претворив воду в вино. Только я не верю. Меня огорчает, что у Него больше учеников, чем у нашего учителя. Все бегут к Нему, потому что Он, говорят, исцеляет больных и так проповедует, как не проповедовал еще ни один пророк. Словно кто-нибудь может проповедовать лучше нашего учителя Иоанна.

— А слышал ли ты Его?

— Нет, и даже не хочу слушать. Ни за кем другим я не последую и останусь верным своему учителю Иоанну.

— Не обещанный ли Он Мессия?

— Мессия? Сын-то плотника? Все знают и братьев его, и сестер, и Мать.

— А Мать его жива?

— Жива.

— Где же Она живет?

— Прежде, в Назарете. Быть может, Она и по сей час там. Он же ходит повсюду, как делал это и наш учитель. После свадьбы в Кане Он вернулся в Назарет. И там проповедовал в синагоге. Его чуть-чуть не убили. Назаряне повели Его на высокую гору и хотели сбросить Его. Но Он прошел промеж них и пошел в Капернаум. А пошли ли с Ним Его Мать и другие Его родственники, не знаю. Узнал же я об этом от отца Иосифа. Ну да будет нам толковать о Нем. Я пришел только спросить, не пойдет ли кто-нибудь из вас в Иерусалим на праздник Пятидесятницы? В нынешнем году там будет огромное стечение народа. Пойдете ли вы?

— Не знаю, — отвечал старик и печально покачал головой. — Для меня это слишком далеко. Господь видит, что у меня нет больше сил. Пятьдесят лет подряд ходил я паломничать в Иерусалим. Не пропустил ни одного праздника. А теперь могу лишь желать одного, чтобы Ионафан мог попасть туда.

— Дитя мое, — обратился он к мальчику, — отчего ты не скажешь, хочешь ты идти или нет?

Мальчик вскочил. До сих пор он сидел, уронив руки на колени.

— А как ты думаешь, Манассия, будет там Иисус?

— Конечно, — ответил Манассия и нахмурился. — Если Он действительно Пророк, то не должен пропускать праздника.

— Ну так я пойду и все узнаю, и обо всем расскажу тебе потом, дедушка Иаков.

— Теперь уже поздно, мне пора идти домой. Мир вам!

— Благослови тебя Господь.

Мужчины сердечно распрощались с мальчиком, потом уселись на земле и погрузились в серьезные рассуждения. Старец счел нужным посвятить своего родственника в свои мысли о том, почему его так интересовал Иисус из Назарета.

Глава IV. Чудесные исцеления

На базарной площади Магдалы[5] царила шумная, оживленная жизнь. Продавцы и покупатели возвышали голоса, к ним примешивался рев верблюдов, крики ослов, стук деревянных сандалий и другие звуки. Посреди шумной толпы расхаживал Ионафан, личико его было свежо, как утро, а на голове нес он пустую корзину. В первый раз продавал он рыбу сам, его мать была больна. Заработок был хорош, он не только продал всю свою рыбу, но продал еще несколько кожаных мехов и овечьих сыров дедушки Иакова. И только теперь, покончив с делами, осматривал он базар, раздумывая, что может купить матери и старому другу. Но вдруг Ионафан забыл обо всем остальном, его слух поразило имя, о котором он думал и день, и ночь, — имя Иисуса Назарянина.

В углу базарной площади стоял человек, указывавший себе на руки и ноги и рассказывавший с великой радостью о чем-то необычайном стоявшим перед ним людям, и при этом часто ударял себя в грудь.

— Что там случилось? — спросил Ионафан человека, быстро шедшего оттуда.

— Фома-прокаженный вернулся домой здоровым, его исцелил Иисус из Назарета. Не знай я, что он до половины уже сгнил, я бы ему не поверил. Но не задерживай меня, мальчик, ступай и послушай сам. Я бегу за отцом, который тоже прокаженный, я схожу за ним в его жалкое жилище и сведу его к великому Пророку.

И, кивнув головой, он побежал дальше, а Ионафан помчался к толпе, все более и более разраставшейся.

Человек, стоявший посреди нее на возвышении, не уставал рассказывать:

— Я уже истлел наполовину, и не было для меня никакой надежды. Люди изгнали меня из своей среды, жена и дети должны были покинуть меня. Никто не протягивал мне руки, но Он не побоялся. Я пал к Его ногам и закричал:

— Господи, если захочешь, то можешь очистить меня! Он протянул Свою руку, вот здесь лежала она — святая целительная рука. «Хочу, очистись», — сказал Он, и болезнь покинула меня, теперь я здоров. Восхвали, душе моя и все, что во мне есть, Господа и имя святое Его. Он исцелит все твои пороки. Все, у кого есть кто-нибудь больной, несите его к Нему. Меня он исцелил, значит и вас исцелит. Великий Пророк явился между нами, и Господь посетил народ Свой.

И снова без устали начинал исцеленный рассказывать, и слезы струились по его щекам.

Но тут, к великому ужасу и гневу Ионафана, пришел левит и не хотел верить говорившему.

— Никогда еще пророк не выходил из Галилеи, и что может быть доброго из Назарета? — сказал он.

Тогда сквозь толпу пробрался богато одетый юноша.

— Ты не прав, учитель! — произнес он. — Великая сила у Этого Пророка. Он не только исцеляет болезни, но изгоняет и бесов, так что бесы кричат: «Ты Сын Божий». Он может совсем изменить здорового человека, так что никто его не узнает; если хотите послушать, то я расскажу вам, что я видел.

— Расскажи, расскажи! — дружно закричали все.

Сильнее всех кричал Ионафан.

Юноша даже замахал руками, чтобы они успокоились.

— Мы стояли с товаром у сборщика пошлин. У стола сидел озабоченный и углубленный в раздумье сборщик Левий, сын Алфеев, мой знакомый. Ни за что на свете не покинул бы он своего доходного дела. Как раз он покончил с нами, когда народ заволновался и пронесся слух, что идет Иисус из Назарета. Вы можете представить, какое на нас произвело впечатление это известие, когда мы узнали, Кто идет? Он шел с двумя учениками, а за ним следовала толпа. Когда они дошли до стола сборщика пожертвований, Пророк поднял голову, остановился и посмотрел на Левия. У Левия задрожали руки и тяжелое облако забот в одно мгновение как будто упало с его души — так просветлело его лицо. «Ступай за мной», — сказал Иисус. И как вы думаете, что случилось?

— Левий пошел за Ним! — с уверенностью закричал Ионафан.

— Твоя правда. Левий встал, бросил денежную сумку, оставил все стоять, как оно было, и пошел за Ним. Потом приготовил он Учителю у себя дома ужин и теперь повсюду следует за Ним. Потому-то я и говорю, что Пророк обладает великой силой.

— Конечно, великой, — сказал только что подошедший старый рыбак.

— И ты что-нибудь знаешь? — накинулись все на него с расспросами.

— Я видел такой улов, какого вы никогда не видали. Я был у дочери в Капернауме, мы как раз вместе с зятем отправились ловить рыбу. Мы были на двух лодках и проработали всю ночь напролет. Поутру на берегу собралась огромная толпа, пришедшая к Иисусу из Назарета, так что Ему пришлось попросить Симона, сына Ионова, впустить Его в свою лодку и немножко отчалить от берега. Так оно и было сделано. Он учил народ с лодки, и мы позабыли обо всем на свете во время Его речи. Окончив ее, приказал Он Симону выехать на глубину озера и забросить сети. Симон удивился, а мы рассмеялись. Ну где же это видано, чтобы днем ловили рыбу? Но Симон сказал: «По Твоему слову заброшу я сеть, но мы проработали всю ночь и ничего не наловили». Но едва только он забросил сеть, как вытащил такое множество рыбы, что сеть порвалась. Он кликнул на помощь, и мы едва смогли причалить к берегу обе переполненные рыбой лодки. Они были полны прекрасной крупной рыбы. Симон бросил все и пошел с Иисусом. И мы пошли с Ним в Капернаум. А там, в одном доме и во дворе, собралась такая толпа, что расслабленного, принесенного к Нему, пришлось спустить через кровлю дома к Его ногам.

— И что же, Он исцелил его? — спрашивали многие.

— Да, исцелил. Но вот что было удивительно… Очень удивительно, и мы никак не могли взять этого в толк… — со вздохом, прерываясь произнес рыбак. — Когда Он посмотрел на больного, то вдруг сказал: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои».

— Ну, кто же может прощать грехи, кроме Господа, Бога Иаковлева? — удивились слушатели.

— Он богохульствует, — мрачно заметил левит.

— Так подумали многие и так даже сказали Ему Самому; но Он задал им такой вопрос, на который Ему никто не смог ответить: «Что легче? Сказать: “прощаются тебе грехи твои” или “встань и ходи”?» Все смолкли. «То и другое мог совершить лишь один Бог. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, — сказал Он через мгновение и обернулся к больному, — говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди домой». И больной встал и пошел домой.

Как только рыбак окончил рассказ, собравшиеся чуть было не заспорили, потому что левит утверждал, и многие примкнули к нему, что Этот Иисус не от Бога. Но как раз пришел караван, им пришлось расступиться и Ионафан не слышал ничего больше. Тут он вспомнил, что пора было возвращаться домой и пересказать дедушке Иакову все удивительные новости, слышанные им. Он постоял еще немного и услыхал тяжелый вздох, и увидел красиво одетого человека, на широкой кайме одежды которого была надпись. У человека был благородный вид и осанка, он был очень печален.

— Что с тобой, учитель? — с низким поклоном отважился спросить его Ионафан.

Человек серьезно посмотрел в участливое личико мальчика.

— Моя единственная двенадцатилетняя дочь больна. Если бы я мог поверить всему, что я слышал, то я сходил бы к Пророку.

— О, верьте, верьте только. Почему же вам не верить? — попытался убедить его мальчик. — Он исцелит ее, Он наш Спаситель!

Тут прошли мимо них два араба с верблюдами и разлучили мальчика с прохожим, а когда они прошли, тот уже затерялся в толпе.

К мальчику же подошел человек и спросил:

— А знаешь ли ты, с кем ты разговаривал?

— Нет, не знаю.

— Это начальник синагоги, учитель Иаир, очень богатый, очень знатный человек.

«Но несчастный, — подумал Ионафан. — У него больна дочь, а он не видит, что Иисус может исцелить ее».

И, идя домой, мальчик всю дорогу негодовал:

«И что за люди! Верить не умеют! Дедушка Иаков, потом левит, а теперь начальник синагоги Иаир. Умнее всех был мытарь: бросил все и пошел за Ним. Я бы сделал то же самое. Я поступил бы точно так же. Ах, только бы мне попасть в Иерусалим!»

Обогащенный столькими новостями, вернулся Ионафан домой. Передал матери все, что заработал и купил, и, нимало не обращая внимания на болевшие ноги, побежал к Иакову, зная, что там он может переночевать.

Вот будет чудесная ночь, когда ему расскажут о вещах, далеко превосходящих все слышанное. Все уверяют, что прокаженный прав: Великий Пророк явился между нас, и Господь посетил народ Свой!

Глава V. Болезнь дедушки Иакова. Рассказ Манассии об Иисусе

Нонафану и в голову не приходило, что он может не только не принять участие в Иерусалимском празднестве, но что пройдут недели, даже месяцы, прежде чем ему представится возможность узнать подробнее об Иисусе из Назарета. А он так много наловил рыбы и так удачно продавал свой улов! Наготовил для матери такой запас, что и ему осталось на дорогу! И вдруг он не пошел.

Случилось, что когда он пришел к дедушке Иакову проститься, он застал последнего тяжко больным. Мальчик горько плакал. В его сердце происходила тяжелая борьба: должен ли он идти или нет? С одной стороны, горячее желание увидеть и послушать Иисуса, с другой — любовь к старику. Но в конце концов любовь все-таки победила.

«Если Иисус — Агнец Божий, так любящий больных, Он, наверное, не был бы доволен, если бы я задумал покинуть больного и одинокого дедушку Иакова. Кто станет за ним ухаживать, если я уйду?» И Ионафан затаил в себе свое стремление, отрекся от себя самого и остался. О том же, сколько слез пролил он дома, ничего не узнал старик Иаков. Да и вообще старик так был плох, что мало знал о себе самом и вообще о мире. Ионафан заботился о его овцах и собаках, ухаживал за ним, как только мог. Выздоровление шло очень медленно. Иаков уже был стар, а в старости болезни приходит очень быстро, но уходят чрезвычайно медленно. Помимо своей заботы об Иакове, мальчику надо было подумать и о матери, и хотя последняя не была уже больна, но все же не могла кормиться без сына. Дедушка Иаков посылал ей молока и даже иногда ягненка, но все же Ионафану приходилось ловить рыбу, чтобы содержать мать и себя.

Так проходили дни, недели и месяцы.

Люди уже давно и позабыли о Иерусалимском празднике, но желание Ионафана все еще не сбывалось.

Всякий может себе представить, с какой радостью встретили Иаков и Ионафан своего друга Манассию, когда тот нежданно-негаданно пришел к ним. Разговор, конечно, перешел на вопрос, столь важный для них обоих:

— Был ли ты в Иерусалиме?

Лицо Манассии стало серьезным.

— Да, был и никогда еще не видел на празднике такой несказанно огромной толпы людей. Священник Ливий, сын Аарона, говорил, что он уже давно не приносил такого множества жертвы, как в этот день.

Ионафан дотронулся до руки Манассии.

— Видел ли ты Иисуса? Был ли Он там? Ах! — вырвалось у мальчика со вздохом.

Старик же опечаленно произнес:

— Вот видишь, дитя мое, не заболей я, и ты увидел бы Его, но я виной тому, что случилось иначе. Но Господь Бог наших отцов вознаградит тебя за все то, что ты сделал для меня.

— Не говори так, — возразил мальчик, обхватив колени старика. — Ведь Манассия все нам расскажет. Не так ли?

Манассия утвердительно качнул головой, и когда он выпил предложенного ему молока, они все вышли из шатра. Ионафан очень заботился о стаде, со вчерашнего дня он перебрался на место, где было вдоволь травы. Здесь овцы могут пастись около старого Иакова, и он может окликать их по именам…

Когда все было готово, Манассия начал:

— Отец Иаков и ты, Ионафан! Я говорил вам прежде, что никогда не изменю моему учителю Иоанну и сдержу слово. Но все-таки то, что я вам расскажу сейчас об Иисусе из Назарета, — великое дело, и я ничего не скрою от вас, что я видел или слышал о Нем хорошего. Еще ни один человек не проповедовал так, как Он. Его речь — как драгоценная жемчужная нить, и каждая жемчужина в ней оправлена в золото: то сладостная, как мед, тающая на сердце, то мощная, потрясающая всю душу. Глаза Его глубоки, как озеро, расстилающееся у наших ног, но когда они смотрят на кого-нибудь, то из них изливается целое море любви. Когда Он взглянул на меня, все затрепетало во мне от счастья. А Его фигура! Тихая царственная осанка! Ты уже видел Его, Иаков. А ты, Ионафан, увидишь. Он седьмого дня придет в Капернаум, и ты тогда все узнаешь. Его нельзя описать. Ты сам увидишь Его и никогда не забудешь. Но Он может быть и грозен.

— Грозен?

— Да. Мой близкий приятель, левит Иосиф, рассказывал мне следующее о Его первом посещении Иерусалима на Пасху. «Нас уже много собралось в храме, — говорил Иосиф, — как вдруг приходит Он. Он увидел покупавших и торговавших жертвенными животными, посмотрел на стул менял с деньгами, взглянул и на толпу, пришедшую в храм за чем угодно, только не для служения Богу, и лицо Его омрачилось печалью. Ах, как горестно видеть Его в страдании! Человек не может вынести этого. И вдруг из Его кротких любвеобильных глаз сверкнула молния. Не успели мы и оглянуться, как у Него в руке очутилась веревочная плеть, и Он воскликнул, хотя не громоподобным, но мощным голосом, который всякий должен был услышать: “Возьмите прочь эти вещи и не делайте из дома Отца Моего дома торговли”. Он выгнал покупателей и продавцов. Те же самые руки, от чьего слабого прикосновения исцелялись больные, опрокинули меняльные столы и рассыпали деньги, и видно было, как невыносимы для Него купля и продажа в доме Господнем». Так рассказывал мне Иосиф.

— И никто Его не схватил? — с ужасом спросил старик Иаков.

— Никто. Все были ошеломлены: и священники, и левиты, и певчие, и толпа. Но правда, Его осыпали вопросами: «какой властью Он это делает и какое знамение Он им дает, что имеет право так поступать». И Он дал им очень странный ответ. Он положил руки на грудь и с небесной кротостью произнес: «Разрушьте этот храм, и Я его в три дня воздвигну». На что Ему с негодованием напомнили о трех долгих годах, в которые построился Иерусалимский храм. Но Он не разъяснил им Своих слов, а ушел прочь и совершил много чудес над больными у храма. И много удивительных вещей совершил Он в течение праздников. Я следовал за Ним повсюду, по всему Иерусалиму. Куда бы Он ни приходил, везде собиралась огромная толпа вокруг Него. Он проповедовал неустанно и исцелял. Мне страшно хотелось увидеть, примет ли Он участие с учениками в празднестве или нет. Ну, и Он пришел. Подумайте только, Он побывал и в Овечьей купели, где столько больных ожидали, когда Ангел Господень сойдет и возмутит воду и можно будет войти в нее первым и исцелиться. Он пришел и тотчас же подошел к человеку, который по его собственному уверению болел уже тридцать восемь лет. «Хочешь стать здоровым?» — ласково спросил его Иисус, и когда тот зажаловался, что у него никого не было, кто бы мог помочь ему спуститься в воду, Он исцелил его единым словом. Мне кажется, Он знает, кто в Нем больше всего нуждается, к тому Он Сам идет и помогает. Но священники упрекнули Его в том, что Он исцеляет в субботу. И Он отвечал им тоже очень странными словами: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин.5:17). И прибавил: «”Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего… (ср. Ин.5:19)”. “Отец возлюбил Сына и все дал в руку Его” (Ин.3:35)». Таких странных слов Им сказано было много. В особенности у меня в памяти остались следующие: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (ср. Ин.5:22-23). И как только я это услыхал, сейчас же подумал о твоем рассказе, дедушка Иаков. Он Сам назвал Себя Сыном Божиим и говорил: «Исследуйте Писания: ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне… Ибо если вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал обо Мне» (ср. Ин.5:39, 46).

— А что, если Он и в самом деле Сын Божий, из Вифлеема, наш Спаситель, а мы так мало чтим Его? — продолжал Манассия. — Наши священники преследуют Его, и ни один не верует в Него. Что будет? А если Он и Спаситель, то зачем Ему выдавать Себя за Сына Божия?

Старик не отвечал и поник головой на руки. Ах, как трудно было верить и не бояться разочарования!

Но перед Манассией очутился Ионафан.

Щеки его пылали, глаза метали молнии негодования.

— Что тебе сделал Божий Агнец? Почему ты не веришь? Ты видел и слышал Его. Учитель Иоанн сказал тебе, что это Тот самый, Который будет крестить Духом Святым и огнем. Он исцелил больного, лежавшего тридцать восемь лет. Что же Он должен еще сделать, чтобы ты уверовал в Него?

Манассия слегка нахмурился, но ничего не мог возразить на обвинения мальчика.

Глаза старца Иакова были влажны.

— Ты прав, дитя мое. Мы хотим верить Ему, хотим пойти к Нему, и Он нам все объяснит. Но теперь не станем больше разговаривать о таких вещах.

— Не слыхал ли ты чего об учителе Иоанне, Манассия? — переменил старик разговор.

— Нет, не слыхал, он все еще в темнице, но послал одного из наших к Иисусу спросить: «Тот ли Ты, Кто должен прийти, или нам ждать другого?»

— И что же Он велел ему передать? — прервали старик и мальчик.

Манассия опустил голову и расскзал следующее:

— Они пришли к Нему как раз в то время, когда Он исцелял больных, и Он отвечал им: «Расскажите Иоанну все, что вы видели и слышали: слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, прокаженные очищаются, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне».

— Вот видишь, Манассия, — ликовал Ионафан, — ответ нашего Спасителя и для тебя пригоден.

— Я так и ожидал, что ты мне это скажешь. Ну уж если говорить, так говорить все, что я знаю. И должен рассказать вам трогательное происшествие. Я пошел с Иисусом из Иерусалима а Наин. По дороге один сотник послал к Нему Иудейских старшин с просьбой исцелить больного слугу. Старшины убеждали Его исполнить просьбу сотника. Господь пообещал прийти и исцелить его, но сотник послал друзей, а потом пришел и сам, говоря: «Не утруждай себя, Господи, ибо не достоин я, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи лишь слово, и выздоровеет слуга мой». И все случилось, как сказано было. И удивлялся Иисус такой вере, и сказал, что подобной веры не встречал и в Израиле. И слуга сотника, как мы узнали позднее, действительно поправился. Мы были страшно изумлены. Иисус не ходил к больному, никогда не видел его, даже не слыхали, чтобы Он произнес какое-нибудь слово, а слуга выздоровел. Но в Наине наше изумление достигло еще большего предела…

— Знаешь, дедушка Иаков, — радостно воскликнул Ионафан, всплеснув руками, — я расскажу Ему о тебе и о матушке. И Он, если уж Он обладает такой силой, исцелит и вас. Но рассказывай, пожалуйста, что случилось в Наине? Я весь горю от нетерпения и радости, я уверен, что там случилось что-то очень хорошее.

— Конечно, хорошее, Ионафан. Когда мы проходили к раскрытым городским воротам Наина, то мы уже издали услыхали плач и увидели: высоко на плечах мужчины несли гроб, в нем лежал мертвый юноша, единственный сын вдовы, шедшей около гроба и горько плакавшей. За нею следовала большая толпа. Я посмотрел на Иисуса и подумал: прийди мы немного раньше, Он, наверное, исцелил бы сына бедной вдовы. Я видел, что и Ему было жаль несчастной женщины и умершего юноши. Иисус так участливо посмотрел на нее. Он остановился. Мы расступились, чтобы пропустить погребальное шествие. Но Он не посторонился. Когда несшие дошли до Него, Он положил руку на гроб, и они остановились. Все смотрели на Него, все затаили дыхание. «Не плачь!» — ласково произнес Он матери умершего, не замечавшей в своей горести, что творилось вокруг нее. Она взглянула на Него и перестала плакать. Одним Своим взглядом Он успокоил ее. Потом обернулся к умершему.

— И что?

— Не мешай ему, дитя мое!

— И сказал: «Юноша, тебе говорю: встань». И едва только он выговорил, как юноша раскрыл глаза. Краска жизни разлилась по Его лицу, Он вздохнул, пошевелил руками и сел, а что было дальше, невозможно того описать. Мать и сын рыдали от счастья. И Он радовался вместе с ними. Но потом радость сменилось ужасом, Он был страшен нам Своей силой. Я подумал о Его словах, слышанных мною в Иерусалиме: «”Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет” (Ин.5:21)… “Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут” (Ин.5:25)». И все закричали с великою радостью: «Великий пророк явился между нами, и Господь посетил народ Свой».

До сих пор дедушка Иаков слушал. Теперь же он обратился лицом к Иерусалиму, и из его уст полилась хвала, долгие годы таившаяся в его душе. И в эту минуту он верил, что Бог сохранил Своего Сына от Ирода, и возрастил Его в уединении, и отдал Его миру Спасителем.

Итак, жив Вифлеемский Младенец.

И когда Манассия спустя несколько часов покинул хижину Иакова, он ушел с твердой решимостью разузнать, где теперь Иисус, чтобы свести к Нему своих друзей: Иакова и Ионафана.

Глава VI. Тайна Младенца из Вифлеема

Снова прошло несколько недель.

Ионафан сидел вечером перед шатром, но уже один — дедушка Иаков ушел в Вифсаиду продавать овец и шерсть. Он давно ушел, но все еще не возвращался. Должно быть, не мог продать товар, или уж не заболел ли во время пути? Как бы то ни было, но Ионафан обязан до его возвращения спасти его стадо. Мальчик никак не мог его дождаться. Однажды в пятницу он, вместе со своей палаткой, спустился немного ниже и решил навестить мать. Он оставил около стада хромого сироту Рувима, всегда помогавшего пастухам, и теперь он был нанят дедушкой Иаковом до своего возвращения, чтобы Ионафан, пасущий его стадо, мог отлучаться. Мать Ионафана обыкновенно рассказывала сыну всякую всячину, слышанную ею от рыбаков, а потом Ионафан брал сеть и отправлялся ловить рыбу, и, закинув в сеть, он садился на берег и смотрел на воду.

Так оно было и теперь.

Озеро было неподвижно, словно огромное зеркало, окруженное цветущими кустами. В нем отражались звезды и месяц. Боже, как здесь было чудесно! Но вдруг на освященную поверхность воды упала тень.

Мальчик обернулся. На берегу озера, прислонившись к дереву, стояла красивая молодая женщина. Густые локоны обрамляли приветливое лицо, и из-под приподнятого покрывала смотрели большие голубые глаза, устремленные на освященную водную гладь. Вдруг женщина обернулась и увидела удивленное лицо мальчика. На ее губах заиграла ласковая улыбка. Они поздоровались.

— Что ты тут делаешь? — Доверчиво спросил Ионафан. — Наступает ночь, а сторона пустынная, где ты собираешься ночевать?

— Ночью я пойду дальше. Мои носильщики отдыхают неподалеку отсюда, я пошла посмотреть на священные воды Геннисаретского озера.

— Почему ты называешь их священными?

— Почему? — рука молодой женщины погладила ласково кудрявую головку мальчика, а на лице ее отразилось глубокое волнение. — По этим волнам часто плавает лодка, из которой Иисус из Назарета, наш Учитель, поучает народ.

— Ты знаешь Его? — радостно воскликнул мальчик и сейчас же очистил место около себя на скале для женщины.

— Знаю ли я Его… — сказала она, усаживаясь. — Ведь Он мой дорогой Господин и Учитель. Теперь я была дома, у своих. Муж и дети удерживали меня, ни за что не хотели отпустить меня, но как цветок не может жить без солнца, так и моя душа не может жить без света Его слов, и потому-то спешу я теперь ночью, чтобы как можно скорее разыскать Того, перед Кем так трепещет моя душа.

— А кто ты?

Я Иоанна Хуза, жена домоправителя Ирода.

— А что тебе нужно от Него? Может быть, ты больна? — настойчиво допрашивал мальчик.

— Теперь уже не больна. Он исцелил меня, я следую за Ним, потому что необходимо, чтобы кто-нибудь да прислуживал Ему. Я не одна, нас много, больше всех прислуживает Ему Мария из Магдалы.

— Кто это?

— Богатая женщина, бывшая прежде очень несчастной; она была одержима бесом, но Иисус освободил ее. О, мы даже не умеем хорошенько выразить Ему всю нашу благодарность. Наши знакомые удерживают нас, а родственники всячески мешают, но мы не обращаем на них внимания, только бы нам удалось услужить Ему.

— А что с тобой было?

— Телом я была здорова, но болела душой и сердцем. Но это долгая история…

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, расскажи, — упрашивал Ионафан.

— Ты любишь Его?

— О, да! Очень!

— Видел ты Его?

— Больше всего на свете я хочу увидеть Его, и я думаю, что Господь Бог даст возможность повидать Его.

В коротких словах мальчик рассказал все, что знал о Вифлеемском Спасителе от дедушки Иакова, рассказал и то, что дедушка Иаков видел Его на берегу Иордана и что он, Ионафан, очень бы хотел, но никак не мог попасть в Иерусалим.

Женщину заинтересовало Вифлеемское происшествие.

— Когда я увижусь с Марией, Его Матерью, я спрошу Ее, Тот ли Он Младенец, о Котором говорили Ангелы, и где Она спряталась с Ним, когда Ирод велел умертвить детей? И если тебе удастся прийти к нам, то постарайся найти меня, и я тебе все расскажу. Он наш Спаситель, Он Агнец Божий. Ты хотел знать, как я пришла к Нему? С детства душа моя стремилась к миру, в особенности с тех пор, как меня выдали замуж и я очутилась при дворце Ирода, где царила роскошная, веселая и такая греховная жизнь. Я чувствовала, что мы жили не так, как следовало, и Бог не может быть доволен нами. Однажды отправился Ирод с Иродиадой и большой свитой посмотреть на великого пророка. Когда я услышала Его, у меня открылись глаза и я постигла, что мы великие грешники. И тут пророк высказал царю правду и был брошен за то в темницу. Душевная неудовлетворенность все возрастала во мне. Я отправилась паломничать в Иерусалим и велела принести богатую жертву, но все было напрасно. В Иерусалиме много рассказывали об Иисусе и чудесах, совершенных Им на Пасху. Я принялась разыскивать Его до тех пор, пока не нашла. Я пришла к Нему как раз в то время, когда Он сидел на горе и проповедовал. Он воскликнул: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» (Мф.11:28). Я встала и подошла к Нему, Он посмотрел и сказал: «Возьми крест свой и следуй за Мною» (ср. Мк.8:34). Я последовала за Ним. Я следую за Ним, помогаю Ему и Его ученикам. Он учит меня любить и терпеть. Я благодарю Бога, что мой муж не очень меня осуждает. Он только боится, что я потеряю рассудок. Отец, мать и вся родня отреклись от меня, как от нечистой. Но я об этом ничуть не беспокоюсь. Душа моя полна радости. Иисус простил мне все, Он исцелил мое сердце. А теперь, когда я узнала, что Он Мессия, тем вернее буду служить Ему. Я знаю, Он когда-нибудь будет царствовать. И когда Он будет Царем, Он, быть может, не будет нуждаться во мне, но я воспитаю для Него моих двоих сыновей. Но теперь, пока Он в такой бедности, что Ему, как Он Сам говорит, негде преклонить головы, теперь Он нуждается в нашей помощи…

Ионафан слушал речи незнакомки, не перебивая.

— Однако мне пора идти, — и женщина поднялась.

— Только скажи мне, пожалуйста, одно, — спросил робко Ионафан. — Если я приду к Нему, то могу принести Ему двух рыбок? Примет Он их от меня?

— О да, Он очень милостив и очень беден, и хотя Он совершает великие дела, но для Себя Он еще ничего не совершил.

— Когда я пойду к Нему, я попрошу матушку испечь мне несколько хлебцев, возьму рыбы и положу все к Его ногам.

— Он благословит тебя за это. А теперь да благословит тебя Господь, Бог отцов наших. Мир тебе!

— И тебе мир!

Мальчик низко поклонился и долго смотрел туда, где исчезло белое одеяние ученицы Иисуса Назаретского, покинувшей дворец Ирода и роскошную жизнь, покинувшей родителей, мужа, всю родню, взявшей свой крест и последовавшей за Тем, Кому негде было преклонить голову, — и все для того, чтобы служить Ему.

Когда Ионафан смотрел таким образом вслед ученице Пророка, кто-то обнял его и произнес: «Мир тебе».

— Дедушка Иаков?!

Да, около него стоял дедушка Иаков. Но он ли это? Лицо его сияет радостью и небесным миром.

— Ты видел Его? — вскрикнул мальчик в блаженном провидении.

— Я видел Его, дитя мое. Видел и слышал.

Старик сел на скалу.

— Оттого я так долго и задержался. Мое стремление узнать истину заставило меня из Вифсаиды пройти в Капернаум. Там указали мне на дом, где Он жил, когда бывал в городе, но Его дома не было. Но зато я застал Его Мать Марию, и знаешь, дитя мое, хотя прошло уже 30 лет и Она состарилась, но я сейчас же узнал в Ней Мать нашего Вифлеемского Спасителя. Я познакомился с Ней, и Она рассказала мне, что раньше, чем солдаты Ирода пришли Вифлеем, Ее мужу Иосифу во сне явился Ангел и велел взять Ребенка с Матерью и бежать с ним в Египет. Еще не рассвело, когда он разбудил Марию. Они взяли Младенца и бежали. И так пришлось нашему Спасителю еще крошечным Младенцем бежать от Ирода, как и некогда Давиду от Саула, и Мать Его была вынуждена скрывать Его точно так же, как мать Моисея своего сына. И так Он был сохранен. Десять лет прожили Они в Египте и тогда только вернулись Они назад и поселились в Назарете. Так исполнилось пророчество: «”В Вифлееме Он родился” {ср. (Мф.2:1, 6) и (Мих. 5, 2)} и “из Египта призвал Господь Сына Своего” (Ос.11:1), и должен Он называться Назарянином». Теперь же должно исполниться лишь следующее: «Должен быть Царем, Который будет хорошо править». И, без всякого сомнения, это сбудется. Но не знай я даже всего этого, я видел Его Самого и слышал. Сам собственными глазами видел совершенные Им чудеса; и уже по этому одному должен верить, что Господь посетил народ Свой. Теперь подожди лишь. Когда придет Манассия, тогда ты сейчас же пойдешь с нами в Иерусалим, чтобы исполнилось твое горячее желание, дитя мое. Теперь у меня одно желание, — чтобы Господь отпустил меня с миром, потому что я уже видел посланного Им Спасителя.

Глава VII. Горестные известия

Изо дня в день поджидал Ионафан Манассию, но тот не приходил, и дедушка Иаков никак не мог постичь, почему. Но Манассия все не приходил.

Быстро промелькнула осень, и наступили зимние дожди и туманы, и Ионафан понял, что ему надо ждать весны. Часто потихоньку мальчик горько плакал, потому что время шло, а с ним все сильнее разрасталось стремление увидеть Иисуса. Ионафан томился, стал нетерпелив, по временам даже ворчлив. Когда же дурное настроение проходило, он искренно каялся в своих прегрешениях. А вскоре он начал замечать, что у него прямо-таки болит сердце. Прежде ему просто хотелось увидеть дивного Сына Божия, теперь же он знал, что ему необходим Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, — в особенности же когда он услыхал весной о недавно произошедшем случае.

Рассказала же об этом его матери ее замужняя сестра, жившая в Тивериаде. Один знакомый фарисей пригласил Господа к себе и, когда сидели они за столом, в комнату вошла женщина, известная в городе и окрестностях своей дурной жизнью. Она прямо направилась к Нему, упала к Его ногам и горько заплакала. Затем натерла ноги Его драгоценным маслом, омыла слезами, целовала их и осушила волосами. Он не воспрещал ей.

Когда же фарисей удивлялся, что Он позволяет ей дотрагиваться до Себя — потому что, будь Он по-настоящему Пророк, Он знал бы, что это за женщина, — то Иисус неожиданно обратился к нему и сказал:

— У заимодавца было двое должников. Один был должен ему пятьсот, а другой пятьдесят монет. Но у них нечем было заплатить ему, и он простил их. Скажи, который из них более благодарен ему?

Фарисей отвечал:

— Полагаю, что тот, которому больше простилось.

— Верно ты рассудил, — сказал Иисус и указал на плачущую женщину:

— «Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало и любит» (ср. Лк.7:44-47).

И потом склонился к женщине со словами:

— «Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк.7:48, 50).

Она встала и пошла, и видно было, что прощены ей были грехи ее и что исцелено было сердце ее, так же как и сердце у Анны Хузы.

«Простит ли он Мне мои прегрешения и исцелит ли меня, когда я приду к Нему?» — подумал Ионафан.

Наконец, зашел Алфей — левит, шедший в Иерусалим. Он принес известие о Манассии и объяснил, по какой горестной причине Манассия не мог прийти. Учителя Иоанна уже не было в живых. Ирод отрубил ему голову в темнице, он убит был по требованию безбожной Иродиады. Левит плакал, когда рассказывал это. Манассия и другие ученики погребли убитого учителя. Манассия с горя заболел и только теперь начинает несколько поправляться. Он собирается прийти тотчас же, как только будет в силах.

Старый Иаков сильно сокрушался о погибели Божьего пророка Иоанна, а Ионафан горькими слезами оплакивал его смерть. Теперь он понимал, почему Манассия так долго не приходил, но что его удивляло, так это то, что Иисус не спас от смерти Иоанна. Однако он не открыл Иакову своих мыслей.

«Будь только у меня такая власть, как у Иисуса, — раздумывал он, — никогда бы я этого не допустил».

Глава VIII. Паломничество в Гадаринские замли

— Да сохранит тебя Бог, дедушка Иаков.

— Да благословит тебя Господь, дитя мое. Счастливый путь. Да исполнит Господь, Бог отцов наших, желание твоего сердца!

Рука старика опустилась на голову мальчика, благословляя его.

Ионафан, наконец, отправился паломничать.

Стоял прекрасный весенний день, природа облеклась в новые одежды. Старик приложил руку к лбу, прикрывая глаза, и до тех пор смотрел вслед уходившему юному другу, пока его фигурка не исчезла с горизонта.

С порога хижины смотрела вслед Ионафану и его озабоченная мать, наполнившая карманы сына восемью хлебами и сушеною рыбой.

Ранее Ионафан узнал, что Иисус пришел в Гадаринскую землю.

— Я пойду в гавань и буду Его ждать, — говорил он, — и когда Он пойдет обратно, я увижу Его.

Иаков не возражал. Он утешал мать, говоря, что Ионафан уже сильный и большой мальчик. Итак, они отпустили его, уверенные, что Ангел Господень сохранит его, и с нетерпением ожидали его возвращения.

Ионафан благополучно добрался до Тивериады и, придя на берег, увидал лодку, собиравшуюся как раз ехать на другую сторону. Он попросил взять его с собой и заплатил за переезд. У него не было ни малейшего желания оставаться на берегу, тем более что старик, вернувшийся из Гадаринской земли, сказал ему, что Иисус все еще остается на том берегу и не так скоро будет обратно. На лодке много разговаривали о Господе, как называли Его все. Лодка принадлежала отцу Иакова Зеведеева, и тот рассказывал все слышанное от сына своего Иакова.

— Когда они ехали в сторону Гадаринскую, Господь заснул на корме лодки. За целый день у Него не было ни одной спокойной минуты, чтобы попить воды. А ночью среди тишины Он всегда молился. Он спал, и вдруг налетела сильнейшая гроза. Буря бросала ладью то туда, то сюда, вода заливала всю лодку, и та едва не тонула. А Он спал, и спал так спокойно, словно младенец на коленях матери. Ученики перепугались, подошли и разбудили Его:

— Господи, помоги, мы погибаем.

— А Он что же? — спросил Ионафан.

— Он встал, пригрозил морю и сказал: «Смолкни, утихни!» И сейчас же буря стихла, волны улеглись и стало тихо и светло. Но Господь упрекнул учеников, что у них нет веры.

Ионафан же задумался: какая же это Сила, что может повелевать ветру и морю? Подобное может совершить лишь Творец. Пока они доехали до противоположного берега, Ионафан уже знал наизусть целые притчи и отрывки из речей Иисуса. Рыбаки охотно рассказывали все, что знали, своему внимательному слушателю.

На берегу уже собралась громадная толпа, и какая-то женщина о чем-то горячо рассказывала.

— О чем ты рассказываешь? — спросил ее отец Зеведеев, выйдя на берег.

— Подумай только, отец мой, — сказал ему молодой рыбак, — она рассказывала, что Наставник исцелил бесноватого в Гадарине, жившего между гробов и которого они все так боялись. Он ходил совершенно голый и бросал во всех каменьями. Но она сама может еще раз рассказать, как это произошло.

И к великой радости Ионафана, женщина рассказала, как бесноватый побежал навстречу к Иисусу, держа по камню в каждой руке. Все, кто это видел, закричали от страха и бросились назад. И Господь с бесноватым остались стоять один против другого. Все ожидали, что будет дальше. Вид бесноватого был ужасен. Его голое тело было сплошь покрыто синяками и ранами. Безумное лицо, обросшее волосами, поцарапано, волосы взлохмачены, и весь он был покрыт грязью и засохшей кровью. Безумные глаза устремились на кроткое, ласковое лицо Иисуса. В ту минуту, как их взоры встретились, губы Господа беззвучно зашевелились, и хотя никто не слышал ни звука, бес услыхал и ужасающим образом затряс несчастного:

— Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Вышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня, — закричал несчастный и пал к ногам Господа.

На вопрос же: «Как тебе имя?» — отвечал: «Легион».

И бесы просили устами человека, корчившегося от страданий у ног Иисуса, чтобы не велел Он им идти в бездну, но позволил бы войти в свиней, пасшихся неподалеку. Он разрешил, и в ту же минуту все свиное стадо, как безумное, бросилось вниз с горы и утонуло в море.

— А человек? Что с ним стало? — спросил Ионафан.

— Ну, он с минуту оставался как бы мертвый, — отвечал Иаков Зеведеев. — Потом очнулся, и рассудок вернулся к нему. Он посмотрел на Господа, потом на себя, устыдился и скрыл лицо свое во прахе земном. Иисус посмотрел на нас, и в ту же минуту всем нам захотелось сделать что-нибудь хорошее. Дали исцеленному одежду и повели к воде. И когда его умыли и одели, то совсем нельзя было узнать в нем прежнего бесноватого. И как потом Иисус говорил с ним! А он сел к ногам Его и жаждал слушать Его! Ах, для нас это было невыразимой радостью. Когда же из города пришли гадаряне и узнали, что случилось, то попросили Его уйти, и Он тотчас же ушел.

— Он ушел? — воскликнул Ионафан. — Его здесь нет?

— Нет, дитя мое, Он снова пошел в Капернаум.

Известие уничтожающим образом подействовало на Ионафана. Он принялся горько плакать и никак не могли его утешить. Напрасно с ним разговаривали бывшие там женщины.

— Обожди я там и не приезжай я сюда, так увидел бы и услыхал бы Его, а теперь, быть может, я Его никогда не найду.

И только поздно ночью заснул он, усталый от слез.

На другое утро проснулся Ионафан с горестным воспоминанием о случившемся и подумал, как далеко он был от предмета своих стремлений. Грустно поблагодарил он рыбаков и их жен за гостеприимство, оказанное ему, и принялся разыскивать лодку отца Зеведеева. Но ее нигде нельзя было найти. Нигде. И вот, когда шел он такой огорченный, то увидел показавшуюся вдали лодку, причалившую потом к берегу. После долгих расспросов Ионафан узнал, что она через два дня поедет обратно в Вифсаиду. Два дня — огромный срок. Как его пережить? Только бы перевезли его на тот берег, а уж до Капернаума-то он доберется вдоль берега. Он предложил рыбакам свои услуги, и хотя ему казалось, что он не в силах будет дожидаться, но все-таки Ионафан благополучно дожил до дня отъезда. Наконец снова по волнам «священного озера», как выразилась Хуза, Ионафан переехал на другой берег. И первое, что они услышали, когда причалили к берегу, что Иисус Назарянин ушел из Вифсаиды в пустынную местность, и что за Ним шла огромная толпа народа. Ионафан снова расплакался, но на этот раз уже от радости. Он чувствовал, что он почти у цели и что его горячее желание будет исполнено.

Глава IХ. Долгожданная встреча

Юный странник добрался до толпы. Он слышал, что рассказывали люди один другому, и радовался, что идет вместе с людьми, стремившимися так же, как и он, к Иисусу. Многие из них уже видели Его, другие лишь только слышали о Нем. Некоторые взяли с собой больных, возлагавших всю свою надежду на Него…

Тут сыновья несли на носилках расслабленного отца, там мать везла сына-лунатика, привязанного к ослу. Она сама вела осла и охраняла несчастного ребенка. Там вели слепого, там глухого. На известном расстоянии шли прокаженные с завязаными ртами. Позади всех медленно брели кашляющие, чахоточные. Все люди, шедшие здесь, нуждались в Иисусе, если не для себя лично, то для кого-нибудь из своих подданных. Одни сомневались и терзались мыслями, вылечит ли их Он? Другие рассказывали о Его чудесах и почерпали в них мужество. Те же, что были недавно исцелены Им, горячо говорили о Его любви и могуществе. И вот Ионафан увидел знакомое лицо ученика в греческой одежде. Он подождал и, когда тот подошел, спросил его, не идет ли он тоже к Иисусу?

— Да. И я никогда больше не расстанусь с Ним.

— Что же, ты снова видел большое чудо? Такое же, какое случилось с Левием?

— Больше. Когда Господь возвращался из Гадаринской земли, мы ожидали Его большой толпой. Тогда подошел к Нему начальник синагоги, по имени Иаир, чья дочь уже долго лежала больная, и ни один врач не мог ее вылечить, он пал к ногам Иисуса и просил Его, если можно, посетить дом его и исцелить дочь.

— И что же, Он исцелил ее?