- Глава I. Крушение Германии и его ближайшие последствия для России

- Глава II. Внутреннее и военно-политическое положение советской России к концу 1918 года

- Глава III. Эвакуация австро-германских войск. Изменение политической карты России и организация противобольшевицких сил на Западе. Финляндия. Северо-Западная область. Эстония. «Северный корпус». Ген. Юденич

- Глава IV. Латвия. Группа ген. фон дер Гольца. Литва. Польша. Идея объединенного «Северо-Западного фронта»

- Глава V. Появление союзников на Юге России и их первые шаги. Планы интервенции

- Глава VI. Кубань: правительство Быча и Чрезвычайная рада

- Глава VII. Кубань: атаман Филимонов, правительство Сушкова и Законодательная рада

- Глава VIII. Дон: события на Донском фронте в конце 18-го и в начале 19 года. Борьба за единство военного командования на Юге

- Глава IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова

- Глава X. Добровольческая Армия и флот. Силы, организация и снабжение

- Глава XI. Моральный облик Армии. «Черные страницы»

- Глава XII. Борьба на Северном Кавказе летом и осенью 1918 года

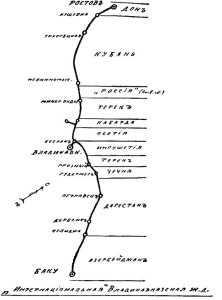

- Глава XIII. Северо-Кавказская операция Добровольческой армии

- Глава XIV. Терек в 1919 году

- Глава XV. Терско-Дагестанский край в 1919 году. Междуусобная борьба. Меджилис и англичане

- Глава XVI. Наша и английская политика в Закавказье. Батумское генерал-губернаторство. Юго-Западная республика

- Глава XVII. Грузия

- Глава XVIII. Азербейджан

- Глава XIX. Армения. Результаты английской политики

- Глава XX. Украина: изменение политики с падением Германии. Борьба партий. Вооруженная сила

- Глава XXI. Украина: последние дни гетманства

- Глава XXII. Национальная диктатура. Особое Совещание: состав и общее направление политики

- Глава XXIII. Особое Совещание: гражданское управление и самоуправление; рабочее и аграрное законодательство

- Глава XXIV. Особое Совещание: деятельность финансово-экономическая, юстиции, просвещения; пропаганда. Церковь

- Глава XXV. Внешняя политика правительства. Парижское военное и политическое представительство. «Русский вопрос»

Том 4-й. Вооруженные силы Юга России. (Берлин: Издательство «Слово», 1925).

При составлении последних томов «Очерков Русской Смуты», я получил возможность пользоваться многими официальными и частными материалами — зачастую такими, которые в свое время мне не были известны. Это обстоятельство расширяет осведомленность мою, как составителя «Очерков», по сравнению с той, которою я обладал в качестве главнокомандующего.

Читатель примет это во внимание в тех случаях, когда в книгах грань между элементами прошлого и настоящего проведена не достаточно ясно.

А. Деникин

Глава I. Крушение Германии и его ближайшие последствия для России

Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты.

Падение центральных держав — неизбежное, намечавшееся давно уже целым рядом зловещих признаков, явилось все же неожиданным по своей стремительности и катастрофическим размерам. Но только реальные последствия его, но и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побежденных, и тех, что стояли уже за сценой мировой трагедии, но были еще связаны прочными цепями с одной из сторон. В ближайшие месяцы после окончания войны мы станем, поэтому, свидетелями крайней неустойчивости и непонятных на первый взгляд противоречий в политике держав–победительниц. Мы увидим также, что те скрепы, которые в 1914 году искусственно связали мир в два взаимно враждебных лагеря, начинают понемногу рушиться, и пути народов расходятся вновь. Что, наконец, в нравственный облик человечества конец борьбы не внес умиротворяющего начала, но углубил еще более последствия войны и революций: безбрежную ненависть, разлившуюся по всему свету, и бездонный эгоизм — государственный, классовый и личный.

Изменились «театры», средства и способы, но сама борьба не стихла.

* * *

Наиболее разительные противоречия в этот период являет собою жизнь Российского государства.

В течение 6–8 месяцев от Балтийского моря до Азовского стояла сплошная стена немецких штыков, отделявшая 19 губерний[1] от советских владений. По одной стороне этого рубежа шло неприкрытое расхищение или балканизация российской территории и тяжелая экономическая эксплуатация ее. Но жизнь и достояние населения находились там под защитой чужеземной власти, поскольку впрочем… полевая юстиция и широкие реквизиции не попирали права.

По другой стороне бушевала анархия…

Немецкий кордон, создавая тесную блокаду советской России, отрезая ее от морей, житниц и угля, ставил в весьма тяжелое положение всю политико-экономическую жизнь страны. Но он имел и некоторые положительные стороны для советов: присутствие немцев и договорные отношения с ними обеспечивали советские пределы от вторжения с запада какой-либо иной враждебной внешней силы[2], и вместе с тем, в районе оккупации не допускали сколько-нибудь серьезной организации противобольшевицких элементов. Австро-немецкая оккупация давала советам «передышку», столь необходимую, в виду надвигавшейся с Востока и Юга опасности.

Поражение центральных держав должно было в корне изменить это положение.

И по одну, и по другую сторону «стены» возникла продиктованная, где надеждой, где страхом, уверенность в том, что изменятся лишь внешние декорации; что австро-германцев сменят союзники, и военно-экономическая блокада советской России примет отныне характер активной интервенции. Русская общественность видела в такой постановке вопроса естественное продолжение борьбы и морально связывающих союзнических отношений, видела и существенные интересы самих держав Согласия, для которых распространение большевизма представляло прямую и явную угрозу. Так же думали и большевики: «опасность велика — говорил Троцкий — (тем более), что у союзников руки развязаны… Вся история сейчас, как в одном комке, сгустилась для нас в этом вопросе…»[3]. Но не только мотивы чисто умозрительные поддерживали это убеждение: оно основывалось на письменных актах держав Согласия и, как увидим ниже, на официальных заявлениях ответственных их представителей.

29 октября Германия приняла условия перемирия, продиктованные ей победителями. В части, касающейся России, Согласие потребовало: отхода австро-германских войск Восточного фронта на государственную границу 1914 года, не определяя, однако, срока; эвакуации портов Черного моря, с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов — германских, нейтральных и русских; аннулирования Брест-Литовского договора; возвращения русского золотого запаса[4]; обеспечения свободного прохода союзного флота через Категат в Балтийское море. Через два дня общие условия перемирия были несколько изменены в пользу Германии, причем очищение областей, «принадлежавших перед войной России», было отложено до того момента, когда союзники признают его возможным, сообразно внутреннему положению этих областей. Немцы обязывались лишь прекратить реквизиции и иные принудительные меры, имевшие целью «добыть вспомогательные средства в России», и открыть свободный доступ союзникам на восток через Данциг и Вислу «для обеспечения населения продовольствием и поддержания порядка».

Насколько серьезны были первоначальные намерения союзников в этом отношении, русская общественность не отдавала себе ясного отчета. Но отовсюду — из западных областей, с Украины, с Юга и из Крыма от правительственных кругов, общественных и политических групп, всеми доступными путями текли просьбы к союзникам об интервенции и, вместе с тем, об оставлении в оккупированных областях германских войск впредь «до смены». Эти пожелания разделялись отчасти и германским командованием на Востоке, хотя бы по техническим соображениям: оно стояло перед стихийным напором солдатской массы, стремившейся вернуться домой и, вместе с тем, перед полным расстройством — временами параличом — транспорта: на Востоке — от общего неустройства, социальной и экономической распри, повстанчества и бандитизма; в Германии — от первых потрясений революции и хлынувшей с фронта трехмиллионной армии, затопившей всю железнодорожную сеть страны. В результате, главная немецкая квартира в Киеве давала успокоительные заверения делегациям киевского населения, что германская армия «не покинет края, так как явилась она сюда не для завоевания, а по приглашению украинского народа для его защиты…» И в то же время в приказе войскам определялся порядок начавшейся уже эвакуации — первоначально Крыма — с требованием сохранения войсками дисциплины и порядка, без чего невозможно благополучное возвращение их на родину… А злополучное украинское правительство, для которого уход немецких войск знаменовал приближение конца, чтобы успокоить возбуждение немецких солдат и, вместе с тем, снискать расположение союзников, вынуждено было говорить, скрывая свое тяжелое положение: «слухи, будто правительство преднамеренно задерживает отправку германских войск на родину… настолько бессмысленны, что только злонамеренность могла их придумать. Украинская держава ни в каком отношении не может быть заинтересована в удержании на своей территории германских войск…»[5].

* * *

Отношения советской власти с официальной Германией долго оставались неопределенными. В октябре берлинская полиция обнаружила в багаже приехавшего советского представителя тюки прокламаций, призывавших немцев к убийствам и террору. Только тогда немецкое правительство решилось, наконец, принять меры в отношении «русского посольства», где под защитой экстерриториальности вел разрушительную работу тесный комплот русских большевиков, немецких спартаковцев и «независимых». «Большевицкий яд — говорит Гельферих — через русское посольство был привит немецкому народному организму. В благодарность за спасительную помощь, оказанную нашим правительством большевизму, он отблагодарил организацией революции в Германии, несомненно способствовавшей нашей катастрофе». Это довольно распространенное мнение страдает, конечно, большой односторонностью: как весною 1917 года не одно только немецкое золото послужило причиной распространения в России большевизма, так и в конце 1918 года не одна только агитация Иоффе и его сподвижников вызвала восстание спартаковцев…

Отношения с советами были порваны. Германское правительство потребовало отъезда из Германии в 24 часа всех находящихся в Берлине «русских официальных лиц» и одновременно отзывало своих представителей из Москвы. Это выступление побежденной уже Германии все же произвело в Москве известное впечатление, и Чичерин предостерегал «всех военкомов, командиров и советы»[6], что «хотя нет признаков, заставляющих ожидать военного выступления германцев, но следует быть наготове, на случай всяких неожиданностей со стороны Германии…» В то же время из Москвы по всем направлениям передавались призывы к «немецким товарищам» — свергнуть «правительство принцев (Макс Баденский), капиталистов и предателей… Шейдемановцы с Эрцбергером продадут вас… Они договорятся с английскими и французскими капиталистами о разоружении… и тогда обратят вас в рабов. Только с оружием в руках вы захватите власть в свои руки и образуете рабоче-солдатско-матросское правительство с Либкнехтом во главе…»[7].

27 октября разразилась в Берлине революция, и власть в Германии перешла к директории (по 3 члена от соц.-демократ. большинства и независимых), во главе с Эбертом. По образцам, выработанным русской революцией, повсюду в стране — в городах, гарнизонах, на фронте — возникли советы солдатских и рабочих депутатов. В Берлине образовался главный совет, выделивший из своего состава центральный исполнительный комитет из 27 членов. Совет и комитет делали попытки правотворчества и декларирования максималистских принципов, но, тем не менее, признали исполнительную власть директории.

Немецкая революция возбудила в советском стане безграничные надежды. Волны радио несли из Москвы «восторженные приветствия», «оплакивали жертвы, павшие в священной борьбе» и были полны такой плакатной пошлости и такого неприкрытого эгоистического ликования, что произвели, вероятно, гнетущее впечатление в поверженной стране, переживавшей свой национальный траур. Откликнулся берлинский совет рабочих и солдатских депутатов, но с ним невозможно было технически установить прочную связь. Правительство же Эберта–Гаазе, «стоя на основах нормальных правовых взаимоотношений», явно уклонялось от близкого общения с московской властью, под предлогом оскорбления германских консулов Москвы и Петрограда, с которыми совет комиссаров, «как с представителями Гогенцоллернов», отказался продолжать сношения. А главное — германское правительство подчеркивало, что оно «не в состоянии устранить те препятствия, которые могло бы встретить на пути своего возвращения русское посольство (Иоффе)…» [8].

И московское радио начало мало-помалу менять ликующий тон своих сообщений. Посыпались жалобы «всем, всем, всем», что «русское правительство стремится вступить в связь с товарищами нового германского государства, но тщетно, несмотря на искренне выраженное желание берлинского рабочего народа…» Просьбы, встречаемые с недоверием, «установить прямой провод Ковно–Берлин, во избежание кровавых столкновений в оккупированных областях…» Щедрые посулы — в уплату за возобновление дипломатических отношений: «…Два поезда с зерновыми продуктами стоят наготове для трудового немецкого народа… И это только лишь начало…»[9]. Пресловутые «два поезда» в советской политике считались, очевидно, золотым ключом к сердцу германского народа, так как о них говорится в нескольких телеграммах Чичерина, наряду с предложением другого важного предмета экспорта: Чичерин просил также о пропуске в Берлин «всех представителей московского совета немецких солдатских депутатов», и беспрепятственного распространения в стране «документов, изготовленных в Москве… немецким революционным солдатством…» Нетерпение советского правительства было так велико, что уже на 9-й день германской революции московское радио не могло побороть его: «Скорбь, раздражение усиливаются от доходящих до нас сведений, что немецкие революционные рабочие и революционные солдаты не пытаются вовсе проявить свою солидарность перед лицом этой опасности…[10]. Правительство обращается с призывом к революционным массам в Германии…»

В это время германский народ сам, без содействия московских правителей, вернее, вопреки ему, разрешал вопрос своего бытия. Группа Либкнехта (спартаковцы), поддерживаемая большевицким золотом, в конце декабря произвела восстание, кроваво подавленное войсками, верными правительству; вожди независимых — Либкнехт и Роза Люксембург были убиты; созванное на 6 января 1919 г. Национальное Собрание установило новую конституцию германской республики. Первому правительству ее пришлось скоро (в феврале) напрячь большие усилия к подавлению нового восстания спартаковцев, охватившего Баварию, но это была уже последняя серьезная вспышка воинственного коммунизма.

Революция охватила только страны побежденные. Психология победителей оказалась не восприимчивой к проповеди крушения современного государственного строя. Но и там, в стране побежденных события протекали иначе, чем в России: Германия, за ней Венгрия, в силу индивидуальных черт народного характера, особенностей социально-экономического строя и не без влияния наглядных результатов русского опыта, избегли участи, предначертанной судьбою русскому народу.

Это обстоятельство похоронило надолго надежды московских коммунистов на близкую возможность мирового пожара.

* * *

Не достигнув желательных результатов в сношениях с центральной германской властью, советское правительство обрушилось всеми средствами агитации и пропаганды на войска Восточного австро-германского фронта. Делегации, воззвания, телеграммы внушали фронту идеологию и практику русского большевизма, в том числе необходимость «расправиться со своими офицерами и генералами, так как только вступление во власть солдат и рабочих вызовет доверие в пролетариате Англии и Франции, и он заставит свои правительства заключить почетный мир…» Ставились общие задачи и более активные: «…В России, на Украине, на Дону и в Кубанской области есть хлеб для нас и для вас. Поэтому-то англичане спешат, чтобы помочь генералам Скоропадскому, Краснову и Деникину вырвать хлеб у рабочих. Если вы хотите хлеба, то спешите действовать. Германские рабочие и солдатские и матросские советы должны немедленно по радиотелеграфу приказать находящимся на Украине частям напасть на красновские банды, в то время, как Красная армия атакует (их) с севера… Совместно мы можем в две недели раздавить их…»

Все эти призывы, влияя на ускорение общего развала австро-германского фронта, бессильны были, однако, побудить к действиям людей, все помыслы которых были направлены к возвращению на родину, объятую пожаром, к своим очагам, затерянным в его пламени и дыме. Этот момент в психологии оккупационных войск на западе России сыграл такую же решающую роль, как и в чехо-словацком движении на Востоке.

Не достигнув результата в привлечении на свою сторону германских войск, советская власть вскоре изменила тактику: московское радио стало разносить по свету воззвания новоявленных «рабочих и крестьянских правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии» и проч., возникших на стогнах Москвы и требовавших скорейшего ухода оккупационных войск.

Развал разноязычной, разноплеменной австрийской армии, с потерей идеи общей государственности, проявился немедленно и окончательно. На пространстве от Елисаветграда до Одессы и до Новоселиц, распущенные банды австрийцев, при содействии темных элементов русского населения, иногда при участии крестьян целых деревень, стекавшихся к городам и станциям, жгли, грабили магазины, базисные склады, запасы спирта и в пьяном угаре учиняли погромы. Австрийские офицеры, бросив свой походный скарб, бежали сотнями в зону германской оккупации. Командующий австрийскими войсками в Одессе покончил с собой, не вынеся картины развала. Австрийские оккупационные войска сразу перестали играть роль внешнего военно-политического фактора в «русском вопросе», увеличив лишь собою ряды разбойной вольницы, поддерживавшей в крае анархию.

Германские войска не избежали общей участи, восприняв все внешние формы русской «революционной армии». С разных сторон шли вести о разложении немецких частей, о волнениях, митингах, оскорблениях, убийствах офицеров, самовольном уходе частей из занятых районов и повальном дезертирстве солдат, торопящихся на родину. Одновременно шла широкая спекуляция и распродажа военного имущества, лошадей, оружия и даже пушек.

Все это было.

Но было и другое: в мятущейся солдатской массе шла внутренняя борьба анархического мятежного начала с врожденной дисциплиной немецкого ума и духа, не позволившей переступить ту последнюю грань, за которой начинается самоубийство армии и нации. Германская армия перестала существовать, но осталась все же вооруженная сила, хотя и не желавшая больше воевать, но достаточно еще крепкая и организованная, чтобы в минуту отчаяния проложить себе путь на родину. Правительство Эберта–Гаазе–Шейдемана требовало от армии, чтобы, «несмотря на все обстоятельства, военная дисциплина и уголовный кодекс сохранялись в неприкосновенности». Из Ковно, Киева и других военных центров, из высших советов солдатских депутатов раздавался трезвый голос о поддержании порядка. «Мы твердо решили удалить из своей среды все элементы, могущие вредить социалистической идее солдатских депутатов, но… энергично протестуем против всякого большевицкого движения в нашей среде… Мы не допустим над собой насилия никакого террористического меньшинства» — писал в воззвании-приказе Ковенский совет. Словно по внушению, почти все солдатские комитеты выносили резолюции, сводившиеся к трем основным положениям: 1) сохранить организацию планомерного очищения оккупированной территории и правильной отправки войск в Германию; 2) до своего ухода оказывать противодействие наступлению советских войск; 3) в случае внутренних восстаний держать нейтралитет.

В ноябре начался исход.

Даже в техническом только отношении это была задача огромной трудности. Ибо на территории пылающей России от Балтийского до Черного морей стояла еще полумиллионная армия — 36 австро-германских дивизий, удаленных от своих государственных границ от 600[11] до 3½ [12] тысяч верст.

Глава II. Внутреннее и военно-политическое положение советской России к концу 1918 года

К 1919 году положение советской России во мнении не только врагов коммунистической власти, но и правителей ее, представлялось глубоко безотрадным. В стране не было свободной печати, но и казенная, и подневольная[13] изо дня в день рисовала картину полного и безнадежного развала всех сторон народной жизни. Советские правители в своих многочисленных выступлениях под маской официального оптимизма не могли скрыть своей жгучей тревоги. Перечитывая теперь, спустя пять лет, все эти поблекшие от времени и «проявленные» в некоторой исторической перспективе страницы — свидетельства наших тогдашних настроений, видишь, насколько далеки были и мы, и они от правильной оценки мощных туков российской почвы, которую не может обесплодить в конец даже самое варварское, истребительное хозяйничанье; от оценки неисчерпаемых богатств, накопленных веками трудом народа и расточаемых трутнями и хищниками смутного времени; необыкновенной живучести народного организма, противостоящего невзгодам ряда лет войны, голода, мора, морального и физического рабства; наконец, как далеки мы были от понимания того безграничного долготерпения и непротивления русского народа, с которым он несет свое постылое ярмо!..

Все отрасли народной хозяйственной жизни шли к окончательному упадку, ведя к продовольственному и товарному голоду и к параличу транспорта. Государственные финансы держались только мощностью печатных станков[14] и инерцией общественного доверия к государственным денежным знакам старого образца. Достойно внимания, что с 25 октября 1917 г. до апреля 1919 г. советское правительство не решалось подвергнуть испытанию доверие страны к «рабоче-крестьянской власти» и печатало фальшивые билеты Временного и Царского правительства — по старым клише, со старыми годами, дублируя нумерацию, и за подписью «царского» министра и управляющего государственным банком Шипова…

Немногочисленный правящий класс — коммунисты, составлявшие едва ½% населения советской России, изображали из себя в стране осажденный лагерь. Московская власть кроила по живому телу страны «новые, небывалые формы организации», издавала и отменяла декреты и одновременно вела борьбу против всех. Борьбу против самовластья мест, где комиссары, комитеты, советы с их чрезвычайными комиссиями «расхищали власть центра», проявляя нетерпимый областной (местный) партикуляризм… Где, по выражению Ленина, «правила не коммунистическая партия, а просто трехвостка…» Откуда, с низов общественной иерархии, из волости доносился вопль: «члены советов губят нас, насилуют нашу волю, над нами издеваются, как над бессмысленными скотами…»[15]. Борьбу с фабрично-заводскими комитетами, отстаивавшими свои элементарные права против кабальной системы, введенной коммунистической администрацией фабрик и заводов, права на личную свободу, на «вольный труд» и голодный паек, низведенный в первую треть 1919 года до размеров 30% минимальной потребности… Борьбу с кооперацией, которая декретом 20 марта 1919 г. была обращена в государственный аппарат, с мертвящей рутиной советского бюрократизма… Продолжалась борьба — широкая, вооруженная — власти и города против деревни… Вооруженный пролетариат шел походом на деревню не только за хлебом, но и за землей: удержание в руках государства значительной земельной площади (совхозы), официально объяснявшееся соображениями государственного порядка, имело обоснованием чисто классовые соображения: «надо закреплять и поддерживать движение рабочих на землю без разрыва с фабрикой» — комментировал Ларин советский декрет. «Рабочий заинтересован в производительности завода, несущей ему освобождение от невыносимого гнета продовольственной диктатуры деревни…» Деревня оборонялась по своему: пассивно — уменьшением общей запашки до 40% и сокращением посевов технических растений до 75%; активно — «голодными бунтами» в уездах северной и центральной России, непрекращавшимися крестьянскими восстаниями, охватившими Московскую, Тамбовскую, Смоленскую, Рязанскую, Костромскую и друг. губернии. Наконец, борьба жестокая, истребительная продолжалась против русской буржуазии, интеллигенции, людей науки и литературы, служителей церкви, бывшего офицерства. Словом, «борьба против Бога, человека и природы». Террор «Че-ка» по-прежнему не знал границ в числе своих жертв и в жестокости мучителей.

Не избегли гонения советской власти и социалистические партии, бывшие на полулегальном положении до февраля 1919 г., когда им был нанесен большой удар многочисленными арестами видных членов. С тех пор прекратилась всякая легальная деятельность в советской России соц.-рев. и соц.-дем. и органы их ушли в подполье. Тем более странным представлялся тот поворот в партийных взглядах и тактике этих партий, который привел их к безрезультатным попыткам соглашательства и к отказу от вооруженной борьбы с большевиками.

Официально в постановлении московской конференции соц.-рев., состоявшейся 6–9 февраля 1919 г., мотивы такого решения приведены были следующие[16]:

«…4. Все более объединяющаяся буржуазно-помещичья реакция, питаясь методами большевицкой власти и опираясь на поддержку союзного империализма, стремится восстановить в России дореволюционные порядки и ввергнуть страну во власть монархической реставрации. Непримиримая борьба с ней трудящихся классов диктуется их жизненными интересами…»

«…8. Конференция решительно отвергает попытки свержения советской власти путем вооруженной борьбы, которая при распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей силе контрреволюции служит только на пользу последней и используется реакционными группами в целях реставрации…»

Позиция соц.-дем. меньшевиков в этом вопросе была более туманной, хотя и приводила к тем же результатам. Лидер меньшевиков Дан говорил обратившемуся к нему представителю Национального центра: «…Мы не считаем возможным сохранить наш прежний нейтралитет по отношению к той или иной части демократии, которая связывает себя с союзниками, потому что объективно эта часть демократии теперь становится врагом революции… Мы стоим за такое Учредительное Собрание, которое рождено революционной волей. А чтобы создать такую волю, необходимо прекратить, прежде всего, гражданскую войну между двумя частями демократии — крестьянством и пролетариатом. Навязать эту волю силой пролетариату нельзя. Поэтому наша тактика должна быть направляема к тому, чтобы рабочие большевики сами бы пришли к необходимости соглашения с другими частями демократии. Вот почему, мы являемся решительными противниками свержения большевиков вооруженной силой в союзе с имущими классами…»

Без сомнения, такая мотивировка была не искренней. Она прикрывала моральное и политическое бессилие и одиночество революционной демократии. Исторические и социальные процессы привели к созданию на территории России трех разнородных вооруженных сил: Белой, Красной и Зеленой армий. Ни в одной из этих сил революционная демократия не могла создать себе не только политического главенства, но и сколько-нибудь прочного влияния. Ходом событий она была отброшена поэтому в сторону от поля битвы, не переставая, однако, и затем наносить извне удары, направленные по преимуществу в сторону белого движения.

* * *

Тяжело было положение советской власти и в области международных отношений: после падения центральных держав изменился состав внешних фронтов, но блокада — политическая, экономическая, моральная и стратегическая замкнулась окончательно, отрезав советскую Россию от внешнего мира.

В октябре 1919 г., давая отчет о внешней политике советов за два минувших года, Чичерин характеризовал ее, как отчаянные попытки «вырваться из изолированного положения». До осени 1918 г., в период полной неналаженности государственного аппарата и армии, это было достигнуто ценою Брест-Литовска, используя противоположение интересов Согласия и центральных держав. С тех пор, как выяснилось близкое крушение Германии, совет комиссаров начал всевозможные попытки сближения с державами Согласия, впоследствии и с западными новообразованиями, ценою хотя бы тяжелых материальных и территориальных компенсаций.

Советская власть отнеслась с серьезным беспокойством к новой военно-политической конъюнктуре. В своем докладе 6-му съезду советов в конце октября Бронштейн говорил: «в связи с зимним временем, на севере нам опасность не грозит, (но) на южном фронте до сих пор дела обстоят плохо… На юге нам грозит объединение немецко-красновских банд с французско-бельгийско-алексеевскими…» В начале октября Чичерин опубликовал в московских «Известиях» свою ноту президенту Вильсону, составленную в обычном стиле большевицкого лживого пафоса: «…мы готовы… заключить перемирие, если вы намерены удалить войска с Мурмана, Архангельска и Сибири. Мы согласны заключить мир, но ставим следующий вопрос: намерены ли правительства Согласия перестать требовать крови русского народа, если он согласится уплатить и откупиться от них… Если да, то какую дань требуют союзники концессиями, рудниками, приисками и территорией. Если вы не дадите ответа, то народ русский поймет, что условия Согласия столь тяжелы, что вы не желаете даже сообщить их русскому правительству…»

Нота эта, предназначенная, очевидно, исключительно для агитации, осталась без ответа.

21 октября Чичерин вновь уже в более корректных выражениях обратился по радио к державам Согласия, «желая положить конец враждебным действиям», с запросом — когда и куда должны прибыть советские представители для переговоров…

В то же время (конец октября) всероссийский ц. и. к. принял резолюцию об аннулировании Брест-Литовского мира…

Наконец, в ноте от 4 февраля советское правительство пошло на полную капитуляцию: оно предлагало за мир «признать свои финансовые обязательства по отношению всех кредиторов, как государств, так и отдельных лиц, входящих в состав союзных держав», выражало готовность «предоставить концессии на рудники, леса и т. д. гражданам союзных держав», и даже… «вести переговоры с союзными державами по вопросу о территориальных уступках».

Эти попытки чередовались, впрочем, с резкими призывами московского радио от имени III интернационала[17], коммунистической партии и отдельных представителей советской власти — призывами к низложению буржуазных правительств Европы, для которых персонально и огульно в большевицком лексиконе находились самые презрительные определения. В то же время между советом комиссаров и германским правительством по официальной большевицкой терминологии — «социал-предателями и палачами» — шли также переговоры: тайно — о политическом и военном соглашении и открыто — о восстановлении экономических отношений обоих государств. Особенности нового «пролетарского» языка и приемов большевиков перестали, по-видимому, смущать реальных политиков запада, привыкших по традиции облекать в изысканную форму даже тягчайшие акты насилия и теперь искавших безнадежно выхода в игре, небывало запутанной и осложненной грубым политическим и социальным шантажом.

Все эти многократные попытки сближения с державами Согласия оставались без результата, свидетельствуя лишь о том, в каком тяжелом внутреннем и международном положении находилась тогда советская Россия, и какие, поэтому, огромные объективные возможности имели союзники для разрешения русского вопроса.

Эти неудачи, по словам Чичерина, поставили перед большевиками вопрос о решении восточной проблемы, как единственного способа борьбы с сильными империалистическими державами.

«Революция на западе замедлилась. Мы должны зажечь восток, поднять бедноту Турции, Персии, Индии, поднять Афганистан!..»[18].

Тем временем в начале 1919 года завершилась и стратегическая блокада советской России. Намерения противников были совершенно не ясны советской власти, силы их оставались невыясненными. В сохранившемся боевом расписании большевицкого ген. штаба в середине января они определялись следующим образом:

- Северный фронт (от Мурмана до Печоры) 57 955 штыков.

- Финляндский фронт 55 800 штыков.

- Западный фронт (от Финского залива до Риги и до Мозыря) 20¾ пех. дивизии и 1 кавал. дивиз., из которых 12 пех. и 1 кав. — германские, прочие — «белогвардейские».

- Германо-украинскийфронт (от Мозыря до Азовск. моря) 17 пех. дивиз. и 4 кав. дивиз.

- Донской и Добровольческийфронт (по советским границам Донск. обл. и между Азовским и Каспийским морями) 51 пех. див. и 32 кав. дивиз.

- Восточный фронт (от Верхотурья до Гурьева) 35½ пех. див., 17½ к. д.

Число дивизий у врагов советской власти, как увидим ниже, было фактически меньше, внушительные названия «дивизия» нередко на русских фронтах носили части не свыше тысячи штыков… Но, тем не менее, в тесном кольце, сжимавшем со всех сторон советскую Россию, стояло под ружьем до полумиллиона врагов; все пять морей и два океана находились во власти флота Согласия, а в портах Белаго и Черного морей и Великого океана высаживались международные десанты союзников…

Предстояла борьба тяжелая, борьба за самосохранение и за власть коммунистической партии, роковым образом ставившая на карту судьбы всего русского народа.

* * *

Одно из могучих средств борьбы — пропаганда — велась большевиками в размерах небывало широких. Она проникала всевозможными путями в ряды оккупационных и белых войск и в занятые ими районы. По мнению советских военных авторитетов эта работа «играла решающую роль в организации победы красной армии».

«Буржуазию мы не находили нужным привлекать на свою сторону, — говорит советский официоз[19]. — Правда, делались попытки разложить буржуазию, вернее, тех, кто находился у нее в услужении: части офицерства делались предложения о переходе на сторону советской власти…» Весь центр тяжести агитации и пропаганды был перенесен в рабочую и крестьянскую среду.

Отдавая пальму первенства в технике ведения пропаганды буржуазным государствам и, в частности, Франции, перед которой «мы жалкие пигмеи», Бронштейн поясняет: «дело не в том, что мы выдумали пропаганду… дело даже не в методах, которые значительно более совершенны у наших противников, а дело в классовом содержании, в той идеологии, которой мы насытили свою пропаганду». И хотя, по словам Ленина, круто менявшего в 1919 г. крестьянскую политику, «классы нельзя обмануть», хотя суровая действительность стояла в разительном, вопиющем противоречии с обольстительными посулами большевичкой пропаганды, но она имела действительно известный успех, не только в силу ошибок, проявленных противниками советской власти, но и потому, что не встречала равноценных по демагогической сущности обещаний с другой стороны, потому, что не улеглась еще вырвавшаяся из берегов народная стихия.

Народ жил еще миражами, хотел быть обманутым и поддавался соблазну.

Сфера деятельности большевицкой пропаганды выходила далеко за пределы России. В марте 1919 г. во французских и швейцарских газетах появилась «инструкция» советского правительства представителям и агентам советской республики за границей, выработанная в Кремле в начале ноября 1918 г. Она давала указания для революционной работы в грандиозном мировом масштабе. В области международных отношений указывалось поддерживать шовинистические движения и национальные конфликты; в области внутренней политики — вызывать противоправительственные движения; в экономической — поддерживать забастовки, дезорганизовать транспорт, создавать финансовые затруднения — между прочим и наводнением рынка фальшивыми деньгами; в военной области — разлагать армии пропагандой и возбуждением солдат против офицеров. Все эти действия должны были способствовать внутренним переворотам и волнениям в «буржуазных империалистических странах», подготовляя почву для пришествия всемирной революции.

Оставляя в стороне вопрос о подлинности этого документа, нельзя не признать объективной его правды: все его положения соответствуют в полной мере заявлениям советских правителей и служебного органа советской власти — III интернационала, соответствуют деятельности их, поглощающей огромные средства — последние финансовые ресурсы обнищавшей страны.

Перед миром встала новая угроза, симптомы которой начали вскоре появляться в самых отдаленных углах земного шара.

* * *

Принимались чрезвычайные меры и к созданию Красной армии.

В начале 1919 г. большевицкая власть почти окончательно ликвидировала прежние добровольческую и партизанскую системы комплектования, перейдя повсюду к общеобязательной воинской повинности и к регулярным нормам организации. К октябрю 1918 г. призваны были уже «все трудящиеся» в возрасте от 18 до 35 лет. Собранный в декабре 1918 г. в Москве «военный конгресс» вынес постановление о «всеобщем военном обучении», которое по заявлению Подвойского должно было к весне 1919 г. поставить в ряды Красной армии до 3-х миллионов бойцов. «Конгресс» призывал Россию «бороться с протягивающимися к ней руками черного интернационала трудами непобедимой армии пролетариев красного интернационала». Таким образом, национальный момент в предстоящей борьбе был исключен вовсе. «Наша борьба — говорит один из советских деятелей — шла под лозунгом не защиты России, как таковой, а защиты власти крестьян и рабочих. Наша борьба была не борьбой против какого-либо государства, как такового, а борьбой против буржуазии, где бы она ни находилась…»[20].

Не раз, впрочем, большевики отойдут от этого принципа, когда это им будет выгодно или необходимо. Так они поведут под национальным лозунгом красные эстонские и латышские полки в Прибалтику. «Повстанческую Украинскую армию» Антонова-Овсеенко против немцев и петлюровцев на Украину; наконец, в 1920 г. в критический момент войны с поляками трагичным и недоуменным диссонансом прозвучит призыв Брусиловым всей нации к патриотизму… Призыв, родившийся по инициативе терявшего почву правительства и командования, «несмотря на борьбу (с этим) руководящей партии»[21].

Красная армия, в значительной степени, утратила тот сословный характер, который имела Красная гвардия. Но, вместе с тем, она стала слабее морально. В ней не было никогда того пафоса, того энтузиазма, о которых слагают легенды советские историки. Она была скована только силой государственного аппарата, террора и принуждения и до некоторой степени примирена тем привилегированным положением, в котором находился солдат в голодной, нищей стране. В состав ее входили, ведь, в огромном числе, элементы, чуждые коммунистической идеологии: на верхах — старый генеральный штаб и многочисленные представители «царского» офицерства, внизу — в преобладающей массе крестьянство — по словам советских авторитетов — «в громадном большинстве мелко-собственническое, не имевшее ярко сознанных классовых интересов», крестьянство, которое «без большого труда комплектовало и те массы, которые буржуазия направляла против (советской власти)»[22].

Красная армия сделала известные успехи в организации, обучении и устройстве технической и материальной части. Потому ли, что не было времени на приискание новых пролетарских форм организации, потому ли, что военная наука таких форм не знает, а во главе армии фактически стоял старый командный состав — Красная армия строилась всецело по образу и подобию армии императорской. Исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и ком-ячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание массы. Во главе вооруженной силы поставлен был «Высший военно-революционный совет» с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталиным и друг. Фактически, однако, вся власть была в руках Бронштейна. Центральное Управление снабжений, созданное в июле 1918 г., имело также коллегиальный состав — во главе «специалист» и при нем два комиссара. В таком виде управление просуществовало до декабря, когда перешло окончательно к единоличному возглавлению.

К началу 1919 года вооруженные силы советской России сведены были в 12 армий, состоявших из отдельных пехотных и кавалерийских дивизий, насчитывавших вместе с внутренними резервами номинально до 800 тыс. бойцов. Главнокомандующим был офицер генерального штаба, латыш Вацетис.

В половине ноября 1918 г. на соединенном заседании Совета народных комиссаров и Совета народного хозяйства было выяснено отчаянное экономическое положение страны, отрезанной от источников питания сырьем.

В общих ресурсах государства имелось не более трехмесячной потребности железа, 14% чугуна и почти полностью отсутствовала медь; запасы хлопка на фабриках и заводах определялись к октябрю 1918 г. в 775 тыс. пудов, против 3-х миллиардов, имевшихся к октябрю 1917 г.; нефти было всего 30 милл. пудов; каменного угля — треть минимальной потребности и т. д. Единственное спасение советской России совещание видело в расширении ее пределов и, главным образом, в походе за донецким углем и ташкентским хлопком. Эти основания, наряду с военно-политическими соображениями, в частности, бессилием Украины и стремлением Бронштейна «просунуться между уходящим германским милитаризмом и приближавшимся англо-французским» — легли в основу выработанного тогда же советским командованием плана зимней кампании 1919 года.

В феврале[23] и апреле 1919 г. я получил два варианта этого плана, несколько различавшихся в деталях, но по существу тождественных. Красной армии ставилась задача:

- На Северном фронте (VI отд. армия ген. Самойло, 16½ тыс.)[24]— активная оборона Архангельского направления.

- На подступах к Петроградуот Олонца, Выборга, Нарвы и Пскова (40–50 тыс.) — также активная оборона.

- На Западном фронте (ген. Снесарев: VII и Западн. армии, позднее и XVI, 50–60 тыс.) ставилась задача — захватить важнейшие железнодорожные узлы — Валк, Ригу, Двинск, Ковно, Брест-Литовск и др.

- На Украинскийфронт под командой Антонова-Овсеенко были двинуты только небольшие кадры, сведенные в две регулярных дивизии (16 тыс.), пополнявшиеся исключительно местным элементом по мере продвижения и выросшие затем в «Повстанческую Украинскую армию». Назначение дивизий Антонова — поднять Украину и воссоединить ее с советской Россией.

- На Южном фронте (ген. Сытин — группа Кожевникова, позднее XIII армия, VIII, IX, X армии и отряд Терехова, свыше 100 тыс.) указано было первоначально овладеть Донецким каменноугольным бассейном и отбросить Донское войско за Дон, нанеся удар в трех главных направлениях: от Воронежа, Балашова и Царицына.

- На Восточном фронте (полк. Каменев: I, II, III, IV и V армии, свыше 100 тысяч), активная оборона по Уралу и наступление в Ташкентском направлении.

На Кавказе в начале 1919 года происходила окончательная ликвидация Добровольцами XI и XII советских армий, насчитывавших еще до 75 тыс. штыков.

Таким образом, по распределению сил и стратегическим директивам советского командования, главный удар заносился на Южном фронте, над многострадальным Войском Донским, волею судеб стоявшим на путях к углю и нефти и преграждавшим связь центральной России с Северо-Кавказской красной армией, которой угрожала окончательная гибель.

— На южном фронте, — говорил Бронштейн, — бьется пульс советской республики. Мы кликнули клич Петроградским и Московским советам. Последние дни туда посланы сотни новых работников… Все на южный фронт: работников, автомобили, винтовки, орудия… Нам нужно занять Дон, Северный Кавказ, Каспий, поддержать Украину… В Донской области мы должны разрубить завязывающийся узел контрреволюции[25].

Глава III. Эвакуация австро-германских войск. Изменение политической карты России и организация противобольшевицких сил на Западе. Финляндия. Северо-Западная область. Эстония. «Северный корпус». Ген. Юденич

По требованию держав Согласия германские войска в середине декабря покинули Финляндию. Уходили они провожаемые сожалениями и добрыми пожеланиями. Но создавшаяся в стране обстановка исключала возможность продолжения германофильской политики: английский флот в конце декабря появился в Финском заливе; разрыв с Россией, являвшейся почти исключительным рынком сбыта финляндской промышленности и, вместе с тем, хлебным источником Финляндии, вызвал глубокий экономический кризис; нужны были свободные руки, новые рынки, кредиты и, прежде всего, хлеб. И реальные политики нового государства легко переменили ориентацию, получая английские товары, американский хлеб и даже французское вооружение, снаряжение и инструкторов для организации своей армии.

Державы Согласия, имея в этот период неограниченное влияние на финляндское правительство, не оказывали на него давления в смысле направления русской политики. От Финляндии требовались лишь лояльность в отношении Согласия и прекращение всяких обязательств в отношении Германии.

Отделение Финляндии от России, не обеспеченное никакими стратегическими гарантиями, ставило в невыносимое положение нашу сухопутную и морскую государственную оборону. Но новая держава с первых же шагов своих проявила настойчивое стремление к дальнейшему округлению своих границ за счет метрополии, по мотивам весьма противоречивым:

Аландские острова, населенные шведами[26] и приобретенные Россией по Фридрихсгамскому миру, требовались Финляндией по условиям… географическим, как составляющие естественное продолжение Финского побережья, и историческим, как включенные в состав Финляндии актами императора Александра I-го в 1809 г. Этот архипелаг является ключом к обладанию Ботническим заливом и преграждает все внутренние шхерные пути к побережью Финляндского залива от Петрограда…

Восточная Карелия[27] причислялась к Финляндии но принципу «самоопределения народов», на основании атавистических признаков племенного родства… К тому же захват этой территории, вместе с частью Мурманской жел. дор. и рекой Свирью, отрезал от России единственный выход к незамерзающему порту и лишал ее свободного плавания по северной речной системе…

Печенгская губа, где еще в XII столетии ходили суда Великого Новгорода и где поселения — по преимуществу русские, требовалась финляндцами просто по соображениям экономическим, как выход к океану.

Наконец, Финляндия присвоила себе уже без всяких оснований огромное многомиллиардное русское имущество — казенное и общественное, запасы, арсеналы и склады Северного фронта и морских баз, военные и коммерческие суда и т. д., и т. д. Без соглашения, без войны, просто в силу беспомощности, или вернее, отсутствия законной русской власти. Этот вопрос также должен стать неминуемо когда-нибудь на очередь…

Какая же Россия, какое русское правительство могло пойти навстречу всем вожделениям финляндцев?

Даже советская власть, так легко поступающаяся и национальным достоинством, и экономическими интересами России, противилась им. Но она, по крайней мере, признала безоговорочно независимость Финляндии, дав тем прочную политическую базу для дальнейших переговоров. Организации, представлявшие в то время противобольшевицкую Россию — поборники национальной идеи — не шли так далеко. Русский посланник в Париже Маклаков выступил с декларацией[28] «от имени русского правительства» (?), в которой, между прочим, обещал Финляндии «восстановление временным правительством конституционных прав (ее) и готовность России идти навстречу стремлениям (Финляндии), при условии соблюдения военных и экономических интересов России…» «Русский комитет» в Гельсингфорсе, возглавляемый Карташевым, и военная партия ген. Юденича — эмбрионы будущей гражданской и военной власти на Западе России — «стояли на почве лояльного признания независимости Финляндии», но окончательное решение вопроса ставили в зависимость от Российского Учредительного собрания. Такого же взгляда придерживался Омск, поручавший Сазонову «содействовать установлению дружественных отношений с Финляндией», но, вместе с тем, «дать понять, что признание независимости должно быть отложено до Национального собрания»[29].

Я лично вначале не исключал возможности содействия финляндской армии в противобольшевицкой борьбе и вел по этому поводу беседы с полковником ген. штаба Энкелем, занявшим впоследствии высокий пост в финляндской армии. Но под впечатлением финляндских требований, гонений там на русских людей и более чем двусмысленной политики держав Согласия, с конца 1918 г. я стал окончательно на точку зрения, что помощь Финляндии была бы куплена нами слишком дорогой ценой и что, поэтому, вступление финляндских войск на русскую территорию недопустимо.

По поводу признания независимости Финляндии правительствами Англии и Соединенных Штатов, я обратился к этим державам с заявлением:

«Россия относится с полным сочувствием к мысли о самостоятельном развитии Финляндии; однако, высшие интересы обоих народов повелительно требуют, чтобы будущие их взаимоотношения были основаны на принципах, способных обеспечить обоюдное их преуспеяние и ограждение жизненных потребностей. С этой точки зрения, решение финляндского вопроса, принятое независимо от России и без соображения с ее первостепенными государственными интересами, в первую голову стратегическими, является для русского народа неприемлемым»[30].

Подобное же официальное заявление в твердой и категорической форме было сделано Парижским совещанием. Неофициально, однако, совещание не было так непримиримо. И когда в мае 1919 г. до Парижа дошли слухи, что ген. Юденич ценою безоговорочного признания Финляндии желал купить помощь ее для похода на Петроград, В.А. Маклаков писал на Юг[31]: «В этом вопросе у нас здесь (полное) разнообразие мнений… Мы не благословляем Юденича делать подобное заявление, но и не решаемся его властно и грозно остановить. Грубо — я бы сказал, что мы предоставляем ему сделать это для нас, а в случае неудачи сломать себе шею одному…»

Таким образом, перед финляндским правительством стояла дилемма: советская власть и перспектива длящейся смуты и бессилия русского государства, дающая время и возможность новообразованию сложиться и окрепнуть — или противобольшевицкие силы и вероятность скорого восстановления России… С одной стороны — безусловное признание самостоятельного бытия Финляндии, с другой — условное, поставленное в зависимость от Всероссийского Собрания, ни политический облик, ни решения которого нельзя было предвидеть.

Была еще одна чисто объективная данная — грозная опасность, вытекавшая из длительного соседства с большевицким очагом… Московское радио уверяло о миролюбии советов и настойчиво напоминало финляндцам, что «только союз с советской Россией может гарантировать Финляндии ее самостоятельное существование». Тогда как Колчак и руководимые им правительства собираются уничтожить самостоятельность балтийских государств… Но, в то же время существовавшая в Москве «Финская коммунистическая партия» проявляла оживленную деятельность в деле пропаганды и военной организации. Центральный комитет ее издавал и переправлял через границу две газеты на финском языке, журнал для солдат и агитационную литературу, побуждавшую к вооруженному перевороту в Финляндии и присоединению ее на федеральных началах к советской республике… Но финляндская власть считала, очевидно, свой народ мало податливым к восприятию коммунистических идей, свою армию, составленную из элементов городской и крестьянской буржуазии, вполне надежной, а крайние левые группы, после кровавого подавления большевицкого восстания ген. Маннергеймом весною 1918 г., совершенно разгромленными. Настолько, что финляндское правительство сочло возможным дать широкую амнистию находившимся в заключении участникам коммунистического выступления.

Что касается стратегического положения в отношении советской России, оно представлялось финляндцам, и было на самом деле, чрезвычайно благоприятным для них. Финляндия владела укрепленным побережьем и шхерными путями Финского залива; ее армия состояла из 3-х, 4-х дивизий, силою в 40–50 тыс. и располагалась передовыми частями в 25 верстах от Петрограда и в 60–80 верстах от Мурманской жел. дороги, западнее Петрозаводска, составляя прямую угрозу русской столице и тылу большевицкой армии, стоявшей против войск генералов Айронсайда и Миллера. Против себя финляндская армия имела парализованный русский балтийский флот и слабые численно красногвардейские части, прикрывавшие столицу и Петрозаводск.

Вся эта совокупность политической и стратегической обстановки предрешала направление русской политики Финляндии: она до конца[32] сохранила «вооруженный нейтралитет», одинаково поддерживаемый и руссофобами Свинховудом и Стольбергом, и руссофилом Маннергеймом — тремя главами государства, сменившимися в течение 1917–1919 г.г. Только, однажды, в правление последнего, в мае 1919 года, когда началось наступление русского Северного корпуса Родзянки[33] на Лугу с севера ударил на большевиков не без ведома правительства, финский «партизанский отряд» Эльвенгрейна. Отряд считался «повстанческим» и действовал формально по призыву бутафорской «Карельской делегации»[34]. От него финляндскому правительству ничего не стоило отказаться при неудаче и, вместе с тем, можно было использовать его в случае успеха. Ибо направление удара Эльвенгрейна на Петрозаводск и Лодейное Поле[35] одинаково соответствовало и отвлечению сил петроградской группы красной армии, и… оккупации восточной Карелии… При отряде находилось, между прочим, и «временное правительство», имевшее целью, кроме управления занимаемой территорией, подготовить созыв «национального собрания» (!), которое должно было объявить присоединение восточной Карелии к Финляндии…

Достойно внимания, что все это предприятие подготовлялось втайне от русских организаций.

Отряд Эльвенгрейна силою не более 1½ тыс. человек имел в начале успех, но вскоре был разбит большевиками и рассеялся.

* * *

Период междувластья оказался трагическим для оккупированной немцами Северо-Западной области[36].

Так называемая Северная или Псковская армия[37], к декабрю 1918 г. достигнув численно 4½–5 тыс. человек, не получила дальнейшего развития. В ней не был даже разрешен вопрос о возглавлении. Ненормальность такого положения отзывалась на успехе набора, и поэтому в Пскове временами появлялись плакаты с именами видных генералов, в качестве предполагаемых командующих армией, по-видимому, без их ведома и согласия. Так военный представитель армии в Киеве в середине октября телеграфировал в Псков: «…Бессмысленно ждать командующим Драгомирова, который находится (в) Добровольческой… Точное имя командующего необходимо для вербовки людей… На этой почве много отказов. Вандам не популярен. Келлер в Киеве. Уполномочиваете ли вступить (с ним) в переговоры»[38].

И военное представительство, и псковские общественные организации в лице Дерюгина обратились к ген. графу Келлеру с просьбой принять на себя командование Северной армией, армией без средств, находившейся в полной зависимости от немцев. Гр. Келлер поручил генералу Розеншильд-Паулину отправиться в Яссы просить материальной помощи у союзников. Придавая огромное политическое и стратегическое значение прибалтийскому району и направлениям Ревель–Петроград и Либава–Петроград, он считал необходимыми предпосылками успеха формирования армии и ее операций: 1) Занятие союзным флотом Ревеля и Либавы; 2) отпуск широких кредитов; и 3) передачу немцами армии богатых русских складов Пскова, Двинска, Вильны и друг. городов оккупационной зоны.

И в начале ноября, после крушения центральных держав, в период расцвета надежд на союзническую помощь, гр. Келлер решился принять командование, поставив Северную армию в зависимость от Екатеринодара. 2 ноября он прислал мне телеграмму:

«Признаете ли Вы меня командующим Северной Псковской монархической армией или мне следует сдать эту должность. Если признаете, то с какими полномочиями. Необходимо разрешение принять меры к охране разграбляемых в Малороссии военных складов, воспользоваться украинскими кадрами и продолжать формирование, для чего необходим немедленный отпуск денег, которые можно добыть в украинском правительстве».

Я ответил принципиальным согласием. Хотя первые шаги нового командующего, политическое окружение и декларативные заявления его вызывали некоторое смущение…

Но прошло всего три дня и обстановка в корне изменилась: гр. Келлер телеграфировал[39] мне, что «…по настоянию общественных кругов, гетмана Украины и его правительства (он) принял на себя всю полноту военной и гражданской власти на Украине…»[40].

Северная армия осталась без главы[41]. В силу внутренней распри, за несколько дней до ухода немцев, оставил свой пост заместитель командующего генерал Вандам, и его место занял полк. Неф. Полувооруженные добровольческие отряды начали стягиваться к железнодорожным узлам и Пскову, в надежде при немецкой помощи остановить наступление слабых советских сил. Во Пскове объявлена была мобилизация 12 возрастов (18–30 лет), которая не имела никакого успеха.

В то же время собравшийся вновь в конце ноября в Ревеле Национальный эстонский совет[42], правительство[43] и «главнокомандующий» полк. Лайдонер, приступили, в свою очередь, к формированию вооруженной силы: в Ревеле, Пернове, Нарве и друг. городах, собирали по мобилизации небольшие отряды, преимущественно, из бывших эстонских батальонов, которые Лайдонер начал развертывать в две дивизии.

Южнее, в губерниях Белоруссии, раздавались безнадежно призывы Минской, Виленской и других рад и правительств, к формированию «национальной армии для защиты суверенных прав Белорусского народа». Члены их частью остались на местах, частью попали в волну всевозможных эвакуаций, создавая затем «полномочные» и «всенародные» органы белорусской власти в Минске (коммунистич.), в Вильне, Гродне, Ковне, Киеве, Одессе… Все — одинаково немощные и все — враждебных друг другу ориентаций. Одно из таких «правительств» — инженера Бахановича, обосновавшееся в Одессе, в январе–феврале 1919 г. серьезно мистифицировало Екатеринодар. Не зная тогда всех этих деталей и придавая большое значение созданию противобольшевицкой организации и вооруженной силы в западной России, я по докладу военного управления согласился поддержать это движение материально и послать туда кадр военного командования. Но вскоре выяснились самозваный и авантюристический характер «правительства» и безнадежность положения в Белоруссии. Кредит был во время закрыт, и связь Юга с Западом, в смысле явной или тайной совместной работы так до конца, и не налаживалась.

Делегации ото всех этих правительств появились в Берлине, в Яссах, Париже, и Сазонов[44] безнадежно добивался ответа от Екатеринодара — кто же является истинным представителем Белоруссии?..

* * *

Эвакуация германскими войсками Эстляндии и Северо-Западной области протекала при совершенно иной обстановке, чем в Финляндии. Немцы уходили провожаемые сожалением небольшой лишь части немецкой и русской буржуазии, равнодушием широких слоев русского населения и враждебным злорадством эстонцев, безразлично — большевиков и националистов — пасынков немецкого оккупационного режима. Железные дороги были забиты, и потому конница и артиллерия потянулись походным порядком; хлынули беспорядочными толпами и дезертиры. Уходя, германские войска по частной инициативе и организованно, с ведома высших властей и комитетов, увозили «военную добычу», подводя под это понятие не только всякого рода базисные запасы, казенное русское имущество, по и подвижной железнодорожный состав и частное добро русских граждан — частью беспризорное, частью реквизированное. Ограбление Минска, например, достигло таких размеров, что вызвало серьезные волнения в городе, частную забастовку железнодорожников и протест совета комиссаров. Последний, впрочем, отнес эти события за счет «немецких контрреволюционеров», стремящихся «поссорить между собой революционные народные массы Германии и России»[45].

Желание уехать домой и увезти добро доминировало над политическими симпатиями. Германцы относились равнодушно и к большевикам, и к русским, и к местным национальным формированиям. Временами у немцев происходили с ними столкновения, чаще, однако, — с большевиками, выступление которых в Ревеле, Клинцах и других пунктах окончились для последних весьма плачевно. Комитеты отменили официально выдачу средств и боевого снаряжения противобольшевицким организациям, затруднив до крайности возможность дальнейшего их формирования. Одновременно неофициально происходила широкая распродажа «по вольным ценам» и русского, и немецкого военного снаряжения, попадавшего, по преимуществу, в руки красногвардейцев…

Большевики силами, первоначально не превышавшими 2–3 слабых дивизий, следовали почти беспрепятственно за немецкими войсками, захватывая один за другим западные города, вводя в них советскую власть и жестоко расправляясь с буржуазией. Почти без сопротивления они прошли по Белоруссии, заняв Вильну, Минск, Лиду, Барановичи. 25 ноября, после краткого боя, пал Псков, и Северная армия стала отходить в двух направлениях — на Валк и Юрьев. Большевики, тесня эстонско-русские отряды, к середине января достигли линии Везенберг–Юрьев–Валк, угрожая Ревелю и отрезав сухопутное сообщение между Эстонией и Латвией.

На этом успехи их замерли.

В Эстонии борьба приняла скоро характер исключительно национальный — под лозунгом независимости страны от России… В таком политическом аспекте в борьбе приняли участие и внешние силы — Англия и Финляндия по расчету, и русская Северная армия — в силу роковой необходимости.

Английское правительство проявило большой интерес к прибалтийским новообразованиям. Английский флот появился в Ревеле, английские военные и дипломатические представители приобрели решительное влияние на политику эстонского правительства. Вместе с тем, Англия начала оказывать серьезную экономическую помощь Эстонии и доставлять ей военное снабжение. Цена такой дружеской услуги, помимо установившегося в скрытом виде английского протектората над Эстонией, оказалась не малой: Ллойд Джордж вел настойчивые переговоры с эстонским правительством о долгосрочной аренде островов Эзеля и Даго, и только вмешательство французского правительства остановило возникновение нового Гибралтара в Балтийском море.

В то же время, в середине января, по инициативе Финляндии, начались переговоры между нею и Эстонией об унии этих двух новообразований, как «наилучшей гарантии против русской опасности». Обращенная в разгар взаимных конвенансов, просьба Эстонии о помощи нашла широкий отклик: финляндские добровольцы потекли в Эстонию, и сформированные из них отряды под начальством финского генерала приняли в январе и феврале видное участие в боях на юрьевском направлении. Но надменность начальников и бесчинства финских добровольцев в крае, на который они смотрели, как на покоренный, вызвали вражду между народностями и серьезное столкновение между правительствами. К тому же англо-американская комиссия, имевшая большое влияние на эстонское правительство, отнеслась к проекту унии сдержанно, «не находя в таком соединении достаточно серьезной экономической базы…» Эти причины похоронили надолго планы военного сотрудничества[46] и идею политической унии соседних новообразований. Идею, острием своим направленную всецело в сторону будущей России.

Наконец, большую роль в освобождении края от большевиков сыграла Северная армия, переименованная в Северный корпус. Попав при отступлении на территорию «независимой» Эстонии, командир его, полк. Неф заключил с эстонским правительством договор[47], в силу которого устанавливались «общие действия, направленные к борьбе с большевиками и анархией». Корпус подчинялся эстонскому военному командованию, поступал на содержание эстонской казны, получал право комплектования не-эстонскими гражданами, ограниченное, однако, условием, чтобы численность его не превышала 3½ тыс. человек…

Таким образом, идея борьбы в государственном масштабе временно падала, русские контингенты обращались в служебное начало для частных целей, в которых поражению большевиков неизменно сопутствовало углубление и закрепление разрыва государственной связи окраины с Россией… Естественно, что в психологии командования и офицерства это положение воспринималось только как тягостный этап, на котором за временный приют оно платило честно своею кровью. Ведя борьбу за свою независимость, эстонцы требовали безоговорочного признания ее. Русское командование не хотело брать на себя такой ответственности… «На одном из заседаний старших чинов в Ревеле — говорит ген. Родзянко[48] — я заявил, что признание является совершенно необходимым, если русские люди хотят в борьбе своей с большевиками опираться на Эстонию, и предлагал объявить… о признании Северным корпусом независимости Эстонии». Командир корпуса полк. Дзерожинский[49] ответил, что «в принципе он совершенно согласен, но не знает, как посмотрят на это русские люди, и что, поэтому, он сделает эстонскому правительству такое заявление, какое найдет для себя, как для русского офицера, более приемлемым»[50].

Такая неопределенность вызывала взаимную подозрительность и недоверие, хотя образ действий Северного корпуса оставался строго лояльным и в политическом, и в военном отношении за все время пребывания его на территории Эстонии.

Как бы то ни было, соединенными усилиями и русских, и финляндских, и эстонских войск большевики были остановлены и отброшены к Чудскому озеру; к концу февраля они начали новое наступление, более серьезными силами, в общем направлении от Пскова на Валк, но были разбиты вновь. И к весне армия Лайдонера прочно занимала оба берега Наровы, западный берег Чудского и далее по границе Псковской губернии на Мариенбург, прикрывая этнографические пределы Эстонии.

Английский флот имел небольшое столкновение с советской эскадрой в Финском заливе, но от участия в операциях против большевиков решительно уклонился.

А в то же время, начиная с весны 1919 г., Москва настойчиво предлагала Эстонии мир…

* * *

Стратегическое значение Северо-Западного противобольшевицкого фронта было чрезвычайно велико. Близость Петрограда[51], возможность организации обеспеченной союзным флотом базы по Балтийскому побережью и боевого содействия флота; удобство морских сообщений с союзными державами и легкость снабжения ими противобольшевицких армий; богатые склады русских и немецких боевых припасов в прифронтовой полосе бывшего театра мировой войны, наконец, огромный запас людских контингентов, который представляла из себя миллионная армия русских пленных, собранная в концентрационных лагерях Германии и бывшей Австро-Венгрии[52] — масса, подорванная морально и неустановившаяся в политическом отношении, но могшая все же выделить большое число здоровых, пригодных элементов. Воздействие в этом направлении на правительства Согласия, на печать и общественное мнение Европы велось долго и настойчиво частными и официальными русскими организациями, проявившими в этом вопросе полное единомыслие.

Вопрос о военном возглавлении движения прошел с некоторой внутренней борьбой и впоследствии стал роковым на почве столкновения германской и союзнической ориентаций… Одно время на пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом выдвигался ген. Вас. Иос. Гурко. С ведома ли английского правительства, или по собственной инициативе с ним вступил в частные переговоры по этому поводу английский военный представитель в Прибалтике. Ген. Гурко поставил весьма решительно три основных вопроса, от правильного разрешения которых, по его убеждению, зависел успех предприятия: 1) какие политические или экономические цели преследуют союзники в виде компенсации за помощь? 2) какие средства — денежные и материальные, намерены они предоставить? 3) и будет ли русский главнокомандующий облечен полною мочью? Ответа не последовало, и переговоры прекратились. В дальнейшем на авансцене западнорусских событий фигурировало исключительно имя ген. Юденича. Но, по совокупности различных обстоятельств, движение на Западе, развиваясь совершенно самостоятельно, было поставлено все же в моральную, позже в официальную зависимость от Востока и Юга. Так относилось к вопросу высшего возглавления офицерство, так гласили заявления составных частей фронта — Северного корпуса, отряда кн. Ливена и др.; союзники во время переговоров ставили открытие кредитов в зависимость от согласия адмирала Колчака; также, наконец, смотрели и прибалтийские новообразования, выражая опасение, что бы «панрусские правительства Колчака и Деникина и русская Северо-Западная армия, сражающаяся под их знаменами… не нарушили бы (нашей) независимости»[53].

21 января 1919 г. ген. Юденич послал адмиралу Колчаку телеграфный доклад, рисующий ту первоначальную военно-политическую базу, на которой строился Северо-Западный фронт:

«…С падением Германии открылась возможность образования нового фронта для действия против большевиков, базируясь на Финляндию и Прибалтийские губернии… Около меня объединились все партии от кадет и правее. Программа тождественна с Вашей. Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которою я располагаю в настоящее время — Северный корпус (3 тыс.)[54] и 3–4 тыс. офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии…[55]. Я рассчитываю также на некоторое число — до 30 тысяч — военнопленных офицеров и солдат… Без помощи Антанты обойтись нельзя и в этом смысле я вел переговоры с союзниками, но положительного ответа еще не имеется. Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русских беженцев, главным образом, офицеров. То же в отношении Эстляндии и Латвии… Необходима помощь… вооружением, снаряжением, техническими средствами, финансами и продовольствием не только на армию, но и на Петроград… Вооруженная сила не требуется — достаточно флота для обеспечения портов. Но, если таковая будет, то это упростит и ускорит решение. Благоволите поддержать мое ходатайство перед Антантой…[56].

Посылая мне копию этой телеграммы, ген. Юденич писал: «…Я обращаюсь к Вам с просьбой — помогите мне. Не можете уделить из имеющихся у Вас средств — я знаю, до последнего времени Вы сами во всем нуждались — убедите наших представителей в Париже, убедите союзников. Если моя личность не угодна адмиралу Колчаку, Вам или союзникам, сообщите — я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело»[57].

Последняя фраза вызвана была, по-видимому, слухами, что южное правительство относится отрицательно к формированиям на Северо-западе и лично к ген. Юденичу. Английское военное министерство действительно запрашивало мое мнение о ген. Юдениче. Я знал его весьма мало, но, считая, что уклонение от ответа может повредить делу снабжения западных формирований, дал отзыв благожелательный[58].

Моральная, дипломатическая помощь и отчасти облегчение прохождения вопросов комплектования и снабжений — это все, что мог сделать и делал Юг — непосредственно и через военного представителя в Париже ген. Щербачева.

Время проходило. Прошла зима и весна 1919 года, события шли своим чередом, а ген. Юденич и русский комитет, возглавляемый Карташевым, все еще оставались в Гельсингфорсе, продолжая малорезультатные переговоры с представителями держав Согласия, с правительствами Финляндии и Эстонии.

Пока, таким образом, в Гельсингфорсе находился в потенциальном виде главнокомандующий Северо-Западным фронтом, полупризнанный англичанами, но не проявляющий своей власти и руководства, Северный корпус жил независимо от него своею жизнью. Под командой сначала полковника Дзерожинского, потом, после мирного переворота, учиненного ген. Родзянко[59], корпус в середине мая перешел в наступление в Петроградском направлении, разбил 7-ю армию большевиков и при содействии одной дивизии эстляндцев, занявшей Псков, продвинулся к Красной горке и к востоку от Пскова, серьезно угрожая Гатчино и Луге. Большевицкие войска целыми полками переходили на сторону белых и, корпус, возросши в числе бойцов, был переименован в Северную, потом в Северо-Западную армию, независимую уже в командном отношении от эстонского главнокомандующего Лайдонера.

Между тем, в середине июня последовало утверждение адмиралом Колчаком в звании главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Юденича, которому, вместе с тем, предоставлено было «осуществлять верховную власть именем Верховного Правителя в губерниях, освобожденных (его) войсками…»[60].

Ко времени, когда ген. Юденич переехал со штабом в Эстонию (июль), Северо-Западная армия стояла на фронте от Копорского залива (Пейпия) до станции Молосковицы (в полпути между Нарвой и Гатчиной) и оттуда в сорока верстах западнее Луги и в 20 верстах восточнее и южнее Пскова, до р. Великой. На этом фронте располагалось два корпуса, общею численностью в 12 460 штыков и сабель. Эта армия лишена была самого необходимого, ходила в отрепьях, до осени снабжалась почти исключительно средствами, отбитыми от большевиков, и денежное довольствие, сначала весьма скудное, получала от эстонского правительства, потом, за неимением иных источников — от перепродажи американской муки, предназначенной для населения западной России. Щедрые, в отношении эстонцев, англичане пока ничего не давали армии. А постоянные трения с эстонским правительством и не прекращавшиеся мирные переговоры между Эстонией и Латвией с советской Россией, ставили весь тыл армии в положение тяжелой и опасной неопределенности.

Большевики решительно не верили в серьезность угрозы своему западному фронту. Даже майские успехи Родзянко не заставили их переменить свое отношение к нему. Переговоры о мире с эстонцами и латышами, по выражению Бронштейна, «имели характер опиума, поселив уверенность, что война на этом фронте близится к концу… Мы снимали, поэтому, с фронта 7-ой армии и хорошие части, и лучших работников, и командиров, и опытных военно-политических работников…»[61].

Все шло на Юг!..

Только осеннее наступление генерала Юденича вызовет панику в Петрограде — у Зиновьева и советов — и побудит советское командование «с лихорадочным напряжением» возвращать на Западный фронт и силы, и людей.

Глава IV. Латвия. Группа ген. фон дер Гольца. Литва. Польша. Идея объединенного «Северо-Западного фронта»

Если в северной Прибалтике всецело и безраздельно царило влияние союзников, преимущественно Англии, то в южной оно боролось еще долго с влиянием германским. Эта борьба — нервная, непоследовательная и лишенная какой-либо иной идеи, кроме неприкрытого и грубого соперничества — наложила свой резкий отпечаток на все военно-политические события в крае.

На основании требований союзников германские войска спешно очищали Прибалтику. За ними следом от Полоцка, Пскова и Орши шли советские полки, численностью до 10–12 тысяч, направляя главные силы через Ригу к немецкой границе… Такая перспектива не без основания встревожила германское командование и правительство, и эвакуация под предлогом закупорки железных дорог несколько замедлилась.

Тем не менее, к концу декабря большевики подошли к Риге. Латышский народный совет, возгласивший 18 ноября 1918 г. самостоятельность Латвии, не имел в своем распоряжении никаких сил и средств для обороны края. Большинство латышских полков находилось на советской службе и теперь 6–7 из них наступали против Риги; небольшой добровольческий отряд полковника Замитаниса был отрезан от Риги и находился на службе Эстонии; другой отряд полк. Колпака не превышал тогда 400 штыков; русский элемент края, преимущественно офицерство, стал собираться в отряд князя Ливена, к январю представлявший из себя одну только роту; в свою очередь немецкое балтийское дворянство приступило к организации Балтийского ландвера, который, в силу классового своего состава и неприкрытого максимализма в аграрном вопросе, представлялся опасным в глазах латышского народного совета и правительства Ульманиса.

При таких условиях правительство обратилось за помощью к немцам, прося продолжить оккупацию края до создания им собственной армии. Между латвийским правительством и советом солдатских депутатов 8-й германской армии был заключен договор в Риге 29 декабря 1918 г.[62], в силу которого Германия соглашалась формировать для защиты Латвии добровольческие отряды и снабжать латвийское правительство денежными средствами и военным снаряжением для организации собственной армии. За эту услугу «Временное правительство Латвии… (соглашалось) признать, по ходатайству о том, все права гражданства за всеми иностранцами (германцами?), состоящими в армии и прослужившими не менее 4-х недель в добровольческих частях, сражающихся за освобождение латвийской территории от большевиков». Это тяжелое обязательство, делавшее германских солдат участниками будущего земельного раздела, и впоследствии нарушенное Латвией, одинаково соответствовало планам и курляндских помещиков, и германского правительства, которые совместно с конца 1916 года принимали ряд мер для немецкой колонизации Прибалтийского края. Первым результатом этого договора явилось формирование крупного добровольческого отряда из трех родов оружия под названием «Железной дивизии», во главе которой стал майор Бишоф.

К январю, когда большевики подступили к Риге, все эти силы были еще в стадии формирования; германские линейные части наотрез отказались сражайся против большевиков; Согласие настойчиво требовало скорейшего очищения Прибалтики, и местные представители его в формах грубых и надменных, возмущавших одинаково и местные правительства, и русский элемент, и германское командование, распоряжались на побережья, как в своих колониях.

22 декабря Москва передавала «всем» радио, полученное ею из Берлина: «накануне нового года (18 дек. ст. стиля). Железная дивизия должна была очистить свою позицию у Хинценберга… Когда большевицкие войска достигнут позиции Эгеля, очищение Риги станет неизбежным. Английский флот (Адмирал Синклер) заявил, что он не может оказать помощи… Решено очистить Ригу в течение этой недели».

После такого более чем странного предупреждения советские войска 2 января заняли Ригу. Расстроенные добровольческие части 8 января отдали и Митаву, задержавшись затем на линии р. Виндавы. Правительство Ульманиса, германские и добровольческие штабы и организации перешли в Либаву.

К этому времени наступил поворот во взглядах правящих кругов Лондона и Парижа. Быстрое продвижение советских войск к Неману и возможность соединения их с германскими спартаковцами сильно обеспокоили союзников. По инициативе, главным образом, Клемансо возникла идея барьера, предохраняющего Европу от вторжения русского большевизма — идея, воспринятая и использованная в сугубый вред России Ллойд-Джорджем. Первоначально роль такого барьера должны были в силу необходимости играть германские войска, покуда не организуются национальные армии русских окраин.

В этом смысле даны были Согласием указания германской главной квартире, эвакуация задержалась, и большевицкое наступление на западе было приостановлено к середине января на линии Виндава–Шавли–Ковно–Гродно–Лунинец и по р. Припяти.

В Курляндии и частью в северной Литве в ближайшие два месяца исключительно на германские средства была сформирована сильная добровольческая группа генерала гр. фон дер Гольца. В состав ее вошли: несколько пополнившийся русский отряд кн. Ливена, латышский полк Баллода (до 2-х тыс.), Балтийский ландвер, пополненный немецкими офицерами и солдатами и обращенный в чисто германскую часть (2–3 тыс.); наконец, состоявшие исключительно из германских добровольцев, Железная дивизия и 6-й резервный корпус. Боевой состав этих войск не превышал вначале 20 тысяч, а к лету достиг 40 тысяч. Номинально группа фон дер Гольца считалась на службе у латвийского правительства, фактически же была совершенно автономна.