- Глава 1. Прятки под простыней.

- Игры для пальчиков. Чтобы ваш малыш заговорил

- Пальчиковые игры со стихами

- Выполнение фигурок из пальцев

- Игры в ласковые слова

- Глава 2. Как игрушки могут помочь больному ребенку

- Игрушки лечат

- Игры после болезни.

- Игры после перенесенных инфекционных заболеваний.

- Глава 3. Игрушки-учителя готовят к школе

- Развитие восприятия формы, величины, цвета

- Развитие устойчивости внимания

- Развитие памяти

- Глава 4. Может ли игрушка воспитать мальчика и девочку?

- Глава 5. Сотовый телефон кок игрушка

Известный публицист, доктор психологических наук В.В. Абраменкова делится своими знаниями о том, как через игру или с помощью доброй игрушки успокоить плачущего малыша, вылечить некоторые психические или соматические заболевания, устранить дефекты развития ребенка, подготовить его к школе.

Игрушка — великое изобретение человечества, вобравшее в себя опыт людей многих поколений и воплощающее основные жизненные ценности того или иного народа, той или иной эпохи. Как носитель культурных ценностей, игрушка незаменимый помощник в деле воспитания ребенка.

По благословению епископа Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана.

Каждый знает, как тяжело на душе, когда ребенок плачет. Успокоить малыша помогут игры с игрушками или без них. Когда малыш плачет, то хватаешься за любую возможность прекратить этот плач. Если маленький ребенок не болен, не голоден, не испытывает дискомфорта (что нужно обязательно выяснить), на помощь могут придти вибрирующие игрушки, музыкальные карусели, трещотки и т.п. — они на некоторое время дадут передышку, прежде всего, вам, чтобы принять решение, что делать дальше. Если ребенок постарше, то в качестве успокоительного может выступить лошадка-качалка или маленький гамачок, качели или любимая мягкая игрушка. Только не нужно, как это часто бывает, забрасывать ребенка игрушками — пусть, мол, сам выберет, какая нравится. Это дезориентирует малыша. Если же все средства в самом деле испробованы, а малыш не прекращает плакать, это значит, он просто соскучился и с ним надо немного поиграть. Можно вспомнить игры-пестушки типа «Поехали к бабке…», «Попрыгунчики» или вот такую игру.

А вот еще одна игра.

Поднесите пальцы к лицу малыша и сделайте вид, что собираете в ладонь его слезы. «Ради мамы (папыбабушкиняни и т.д.) перестань плакать; мама (папабабушканяня и т.д.) тебя любит!» Сначала малыша это как будто озадачит, потом на какое-то время он может умолкнуть. Вам же нужно будет сказать: «Я выброшу эти слезки в окно. Попрощайся с ними! Попрощайся со слезками! Помаши им ручкой!» После чего как бы «выбросить» слезы в окно. Если это не подействует, можно начать «плакать» самому и «выбрасывать» в окно свои слезы. Символическое избавление от слез, их физическое удаление дает возможность ребенку расстаться с ними в реальности, если, конечно, слезы не вызваны болезнью или голодом.

А вот еще одна игра.

Глава 1. Прятки под простыней.

Если малыш начнет плакать, оказавшись в темноте, набросьте простыню несколько раз на себя, пока он не уразумеет, в чем тут дело. Затем, когда малыш уже позволит накрывать себя, вы сможете предложить ему бутылочку как бы между делом.

Эти игры, как и многие другие придуманные вами или позаимствованные от знакомых, из книг, впоследствии могут составить «золотой фонд» педагогических находок вашей семьи — на все случаи жизни с детьми.

Но, разумеется, для православной мамы — первое и главное оружие в борьбе с капризами (а может, с болезненными состояниями) вашего малыша— молитва к Богу, Божией Матери, Ангелу Хранителю и святым — покровителям семьи, а также святая вода.

Игры для пальчиков. Чтобы ваш малыш заговорил

Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей мозга совершается под влиянием импульсов, идущих от рук, а точнее, от пальцев. Этот факт должен использоваться в работе с детьми: и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.

Сейчас для определения уровня развития речи с детьми первых лет жизни проводят такой опыт: просят ребенка показать один пальчик, два пальчика и три («сделай вот так» — и показывают, как это надо делать). Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, — говорящие дети; если же пальцы напряженные, сгибаются и разгибаются только все вместе или, напротив, вялые («ватные») и изолированные движения не получаются, то это, как правило, неговорящие дети. Таким образом, не услышав от ребенка ни одного слова, можно определить, как у него развита речь. До тех пор пока движения пальцев не станут свободными, развития речи добиться не удастся.

Исследователи обратили внимание на то, что около трети всей площади двигательной проекции в головном мозге человека занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой моторной зоны. Особенно наглядно огромная площадь проекции кисти представлена на рисунке. Это так называемый гомункулюс (человечек) Пенфилда.

Именно величина проекции кисти и ее близость к моторной речевой зоне навели на мысль о том, что тренировка тонких движений пальцев рук окажет большее влияние на развитие активной речи ребенка, чем тренировка общей моторики.

Развитие речевых зон в правом или левом полушарии в зависимости от того, является человек левшой или правшой, особенно убедительно показывает связь функций речи и руки. Это доказано и при изучении строения мозга. У ребенка-правши на протяжении первых двух лет жизни происходит усиленный рост речевой моторной области и созревание клеток в ней в левом полушарии, а у левши — в правом.

Очень интересные наблюдения сделаны дефектологами. Так, сейчас точно установлено, что грубая переделка левши в правшу (когда ребенку привязывают левую руку за спину, бьют по руке и т.д.), в большинстве случаев приводит к заиканию и другим расстройствам речи. Поэтому, уважаемые взрослые, изначально приучайте ребенка делать всё правой рукой, но если он упорствует, делая все основные движения левой, не насилуйте природы, не требуйте от него праворучных движений. Посоветовавшись со специалистом, подтверждающим, что ваш ребенок левша, оставьте его в покое. Только крестное знамение он должен будет все равно совершать правой рукой.

В возрасте около пяти месяцев ребенок начинает противопоставлять большой палец другим при схватывании предмета, самое захватывание предмета осуществляется теперь не всей ладонью, а пальцами. На шестом месяце движения схватывания становятся более точными, уверенными. На седьмом — появляется артикуляция слогов: да-да-да, ба-ба-ба и т.д. В 8-9 месяцев малыш уже берет мелкие предметы двумя пальцами, показывает пальцем на привлекающий его предмет и т.д. Вслед за развитием таких тонких дифференцированных движений пальцев (не раньше!) начинается произнесение первых слов.

На протяжении всего раннего детства четко выступает эта зависимость — по мере совершенствования тонких движений пальцев рук идет развитие речевой функции.

На рисунке ниже показано, как совершенствуются движения пальцев рук в процессе развития ребенка. Особое значение имеет период, когда начинается противопоставление большого пальца другим — с этого времени и движения остальных пальцев становятся более свободными.

Этапы развития функций кисти руки ребенка:

— положение кисти в 16 недель,

и 3 — в 56 недель,

— в 60 недель,

— в 3 года,

— взрослый.

Заботу по тренировке пальцев рук можно начинать с детьми в возрасте 6-7 месяцев. В этот период полезно делать массаж кистей рук — поглаживать их, слегка надавливая, в направлении от кончиков пальцев к запястью, затем проделывать движения пальцами ребенка — взрослый берет каждый пальчик малыша в свои пальцы, сгибает и разгибает его. Выполнять это упражнение надо по две минуты ежедневно.

С десятимесячного возраста следует начинать уже активную тренировку пальцев ребенка. Приемы могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовлекалось в движение больше пальцев, и чтобы эти движения были достаточно энергичными.

Наблюдения показали, что многие приемы из наиболее простых оказываются очень эффективными. Например, можно давать малышам рвать на мелкие куски любую бумагу — они делают это с удовольствием по несколько минут; здесь также участвуют почти все пальцы, и движения энергичны. Нужно, конечно, следить, чтобы обрывки бумаги ребенок не брал в рот.

Можно давать детям перебирать крупные деревянные бусы, складывать деревянные пирамидки, играть во вкладыши. Нанизывание колец пирамидок — также хорошая тренировка, но при этом движения совершаются с меньшими усилиями и осуществляются двумя-тремя пальцами. Подойдут любые аналогичные игры. Начиная с полутора лет детям даются более сложные задания, специально направленные на развитие тонких движений пальцев (здесь уже не так существенны силовые усилия). Это застегивание пуговиц, завязывание и развязывание узлов, шнуровка.

Можно изготовить игрушки типа бабочки или птицы из однотонной толстой ткани с пришитыми яркими большими пуговицами, на которые пристегивается такая же бабочка или птица из другой ткани,— получается, например, синяя бабочка с красными кругами (пуговицами) на крыльях. Шнуровке удобнее обучать, используя два листа плотного картона с двумя рядами дырочек. Ребенку дают ботиночный шнурок с металлическими наконечниками и показывают, как шнуровать. Картон нужно укрепить так, чтобы малышу было удобно манипулировать шнурком. Сейчас много продается игрушек-шнуровок, но они далеко не всегда соответствуют эстетическим и духовно-нравственным критериям. Например, моему внуку подарили картонного мальчика, насквозь прошитого дырочками: и голова, и живот и руки картонного ребенка — все в дырках, через которые живой ребенок — сверстник игрушечного — протягивает шнурок. Четырех летний Силуан с натугой продел шнурок и удовлетворенно сказал: «Ну вот, голову проткнул, теперь буду живот, — потом подумал и добавил: — Живот легко, он мягкий. Баба, а можно мальчика протыкать?» Пришлось объяснить малышу, что людей протыкать нехорошо и в следующий выходной я обязательно куплю ему другую шнуровку.

Итак тренировка пальцев рук, ее можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: сюда входит массаж кистей рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится разминание и поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут. А уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для всех пальцев рук.

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки, типа «Сороки», сгибание и разгибание пальчиков и поглаживание ладошки и пальчиковые игры.

Пальчиковые игры со стихами

Игровые разминки лучше проводить в кругу детей (если это группа детского сада) и индивидуально (если это в семье). Они способствуют развитию речи, улучшению памяти, внимания, мимики и пантомимики детей. Игры учат общению, пониманию другого человека, доброте. Игры лучше сопровождать такими стишками.

Гости

Стала Маша гостей созывать:

И Иван приди, и Степан приди,

И Матвей приди, и Сергей приди,

А Никитушка — ну, пожалуйста.

Стала Маша гостей угощать:

И Ивану блин, и Степану блин,

И Матвею блин, и Сергею блин,

А Никитушке — мятный пряничек.

Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж кончиков пальцев правой руки. Вращение кистей рук от себя. Поочередный массаж кончиков пальцев левой руки.

А вот еще стих.

Чищу овощи для щей,

Сколько нужно овощей?

Три картошки,

Две морковки,

Луку полторы головки, да петрушки корешок, да капустный кочешок.

Потеснись-ка ты, капуста,

От тебя в кастрюле густо!

Раз, два, три,

Огонь зажжен.

Кочерыжка,

Выйди вон!

Этот стишок сопровождается движениями рук:

Хлопаем в ладоши. Крутим кулачками, Разводим руки в стороны.

Загибаем три пальца на левой руке. Загибаем два пальца левой руки.

Загибаем три пальца на правой руке. Загибаем один палец.

Ладошками отодвигаем капусту в сторону. Выставляем большие пальцы.

Выставляем указательные пальцы. Выставляем средние пальцы.

Хлопаем.

Правой рукой показываем на центр круга. Правой рукой показываем на дверь.

Очень полезно выполнять пальчиками различные фигуры.

Выполнение фигурок из пальцев

Домик

Дом стоит с трубой и крышей, На балкон гулять я вышел.

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний палец правой руки подняты вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую линию (труба, балкон).

Очки

Бабушка очки надела

И внучонка разглядела.

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко. Колечки поднести к глазам.

Флажок

Я в руке флажок держу

И ребятам им машу.

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) — вместе, большой опу-щен вниз. Тыльная сторона ладони к себе.

Лодка

Лодочка плывет по речке,

Оставляя на воде колечки.

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как ковшик).

Пароход

Пароход плывет по речке

И пыхтит он, словно печка.

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие пальцы подняты вверх.

Цветок

Сомкнутые и чуть округлые ладони — бутон цветка.

Утром, когда восходит солнце, лепестки цветка медленно начинают раскрываться (пальцы начинают расходиться в стороны).

Цветок распустился, смотрит на солнце, лишь его лепестки слегка трепещут от легкого ветерка (пальцы расходятся полностью, даже немного прогибаются; чуть-чуть шевелятся кончики пальцев).

Вечером, когда на землю начинают опускаться сумерки, цветок медленно закрывает лепестки и засыпает (пальцы вновь медленно смыкаются). Каждый раз можно представлять себя новым цветком — ведь ромашка, роза или тюльпан раскрываются совсем по-разному. Пусть другие попробуют догадаться, какой цветок вы загадали. Можно сыграть и в такую игру — ее любят ребята младшего возраста: обе руки превратить в бутоны на стебельках, собрав пальцы в щепотки, а затем «распустить» их и вновь сложить под такие стихи:

Наши красные цветки

Расправляют лепестки.

Ветерок дышит

Лепестки колышет.

Наши красные цветки

Закрывают лепестки.

Головой качают,

Тихо засыпают.

Бабочка

Чтобы руки смогли превратиться в бабочку, их нужно скрестить в запястьях и прижать ладони тыльными сторонами друг к другу, выпрямив пальцы. Бабочка сложил крылья.

А теперь бабочка взлетает с цветка! Ладони остаются выпрямленными и напряженными, пальцы не сгибаются —ведь бабочка не может согнуть крылья, они у нее всегда прямые. Взмах крыльев осуществляется только легким, но резким движением в запястьях.

Когда полет закончен и бабочка вновь садится, она опять складывает крылья.

Когда движение станет привычным, можно проиграть самые разные сюжеты, например:

- первый полет бабочки, только что вылупившейся из кокона;

- встреча двух бабочек — большой и маленькой; .

- летний дождь застал бабочку в полете, и ей потом пришлось сушить крылья.

Придумайте сами несколько других сюжетов!

Ласковые игры с игрушками для пальчиков.

Казалось бы, на первый взгляд, сложное задание для малыша: ладошками потрогать руки пяти-шести взрослых, затем закрыть глаза и по рукам отыскать свою маму. Однако удивительно, что почти все малыши его выполняют. Таковы тактильные способности маленького ребенка. Чем сложнее движение маленьких пальчиков, тем лучше развивается его мозг и, прежде всего, лобные доли, а значит, мышление и речь. И помочь в этом могут ласковые игры с игрушками для пальчиков.

Что это за игры?

Выбрать на ощупь из 4-5 мягких игрушек, допустим, только зайчика.

Найти с закрытыми глазами две одинаковые мягкие игрушки, или узнать, что за игрушка в руках.

Сравнить две мягкие игрушки на ощупь:

- Чем похожи? чем различаются? ,

- На ощупь (через ткань) определить содержимое мешочка (в мешочке могут лежать легкоузнаваемые предметы: кубик, спичечный коробок, матрешка и др.).

- Найти на ощупь одинаковые предметы в двух разных мешочках.

- При помощи палочки, с закрытыми глазами «определить» предмет, стоящий на столе.

- На ощупь вдеть шнурки в игрушку-планшет.

- С закрытыми глазами выстроить по порядку матрешек.

Многие другие задания, я уверена, вы сможете придумать сами.

Игры в ласковые слова

Иногда вы видите, что вашему ребенку грустно. Причины могут быть разные: болезнь, плохая погода, неприятности в детском саду или в школе и просто то, что его мало что радует. Что ж, пришла пора сделать что-нибудь веселое, хорошее и радостное. Например, поиграть в игру «Ласковые слова». Нужно сесть напротив ребенка и предложить ему по очереди называть ДРУГ друга ласковыми словами. Например: мамулечка — сынулечка, хорошая — любимый, красивая — солнышко и пр. Есть в игре правила: нельзя дважды называть одно и то же слово, на придумывание дается пять секунд, не сумевший справиться с заданием должен либо дать фант, либо выполнить какую-нибудь просьбу, например, промяукать или пропрыгать 10 раз на одной ножке и т. п.

Уверяю вас, что уже через 15 минут такой игры от детской грусти не останется и следа, уверенность в вашей любви будет обретена, да и вам среди серого ненастного дня как будто засветит солнышко. Да! Разумеется, чтобы определить, кто будет первым, необходима считалка или другие формы жеребьевки, уж их-то вы и ваш малыш должны знать наизусть.

Глава 2. Как игрушки могут помочь больному ребенку

Игрушки лечат

Мы хорошо помним, что хорошая, игрушка — это культурное орудие и замечательное средство для развлечения, обучения и лечения вашего ребенка. Конечно, если она полностью не заменяет вашей заботы и ухода. Известный в прошлом детский ученый-психолог Е. Аркин писал: «Нигде родители не допускают столько ошибок в своем отношении к детям и нигде эти ошибки не грозят такими тяжелыми последствиями, как в их отношении к больным детям*. Как организовать досуг больного ребенка и помочь его выздоровлению с помощью игрушек?

Игрушек у ребенка не должно быть слишком много. Ими не нужно заполнять всю комнату даже здорового ребенка. При их большом количестве идет такое перенасыщение сенсорными раздражителями, что ребенок может перевозбудиться, даже заболеть. Ведь малыш, как уже говорилось, идентифицирует себя с любой игрушкой. С солдатиком — на смелость, храбрость, с машинкой — на скорость и т.д. Ребенок по-настоящему погружается в игровое пространство. И когда игрушек слишком много, утрачивается их ценность как культурного орудия, принадлежащего человеку, они подавляют личность ребенка.

Когда у ребенка слишком много игрушек, может случиться, что он быстро потеряет интерес ко многим из них, а найти среди них ту единственную игрушку, которую он по-настоящему полюбит, бывает очень нелегко. Как ни удивительно, изобилие игрушек ведет к дополнительным капризам детей. Кроме того, большое количество игрушек оказывает негативное психологическое воздействие на ребенка, дезориентирует его в окружающей обстановке и невротизирует.

Решение проблемы состоит в том, чтобы убрать все игрушки за исключением нескольких, предпочтительно тех, с которыми малыш обычно не играет. Дайте ему несколько дней, чтобы наиграться вволю, а потом поменяйте их. Выберите несколько других игрушек, и они покажутся ребенку новыми и совершенно незнакомыми. У вас никогда не будет недостатка в игрушках, которые вы могли бы предложить своему малышу, когда ему скучно, когда он капризничает, и вы также избавитесь от беспорядка в детской. Ваш малыш никогда не заметит, что вы сократили число его игрушек.

Итак, надо сделать следующее.

- Незаметно убрать игрушки, вызывающие ненужную активность ребенка, слишком яркие, громкие, большие. Если начались капризы, значит, малыш устал, лучше его уложить и включить тихую музыку, сказку, почитать что-либо вслух.

- Хорошо приобрести или смастерить низкий столик с бортиками, который можно ставить на кровать, он пригодится и для кормления, на него можно положить от трех до семи небольших игрушек.

- Отобрать игрушки любимые, те, с которыми он может спокойно играть. Для больного ребенка приемлемыми могут быть маленькие, спокойных тонов, не вызывающие умственного напряжения.

- Хорошо предложить ребенку вырезать из бумаги или рисовать. Не пугайтесь, если характер рисунков изменится: изображения будут мелкие, слабого нажима и одноцветные. Это пройдет.

- Полезны ребенку выкладывание узоров из мозаики, игры — поделки, конструкторы, можно пластмассовый, но лучше простой деревянный. Увлеченный игрой ребенок меньше будет занят болезнью, станет отвлекаться от ее проявлений — кашля, зуда, болей.

- Замечательная игрушка — лото: и познавательная, и занимательная. Можно поставить малышу аудиокассету со сказками или музыкальными пьесами, со звуками природы. Это его успокоит, настроит на отдых и сон. Только не телевизор и не компьютер! Их воздействие однозначно плохо повлияет на здоровье.

Когда ребенок болен, очень просто и быстро и, главное, в присутствии малыша можно сделать новую игрушку из маленьких старых колготок — это туловище с головой за какие-нибудь полчаса. Вырежьте из чулочной части приблизительно по половине — это будут руки, пришейте их по бокам туловища. Оставшиеся части пришейте снова на то же место — это будут ножки. Набейте куклу чем-нибудь не вызывающим аллергию, зашейте верх. Придайте ей такую внешность, какую вам подсказывает ваша фантазия и пожелания ребенка. Смешной, веселый и мягкий друг «заберет» детскую болезнь и если это инфекция, то не жалко будет и выбросить «лекаря» после выздоровления.

В моей практике был случай энуреза (ночного недержания мочи) у симпатичного мальчика шести лет. Родители были очень огорчены и не знали, что предпринять, поскольку врачи не смогли ему помочь. Оказалось, мальчик спит один в комнате, родители строго соблюдают режим и видятся с ребенком только утром, которое часто бывает омрачено мокрой постелью. После нашего разговора вся семья отправилась в хороший магазин игрушек, где мальчик выбрал очаровательного большого мишку, пушистого, мягкого и отдаленно похожего на самого малыша. Мальчик не расставался с ним и вечером попросил разрешения взять его с собой в кровать. Всю ночь ребенок спал в обнимку с пушистым другом, в эту ночь и во все последующие случаев энуреза не было. Вот какое лечебное значение может иметь хорошо подобранная игрушка! Этот ребенок был здоров, ему просто не хватало эмоционального тепла, и игрушка сумела дать его. Но ведь ребенок может быть по-настоящему болен. Как быть тогда? И чем могут помочь здесь игрушки?

Вслед за доктором А.С. Галановым, сформулируем важнейшие принципы помощи больному ребенку. Во-первых, большую роль в выздоровлении играет психоэмоциональное состояние (бодрое настроение, оптимизм и пр.). Во-вторых, повышение естественной двигательной активности улучшает эмоциональный тонус, укрепляет нервномышечный аппарат, работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы и всех органов. В-третьих, ребенка трудно заставить делать упражнения, если они не сопровождаются интересной игрой. Наконец, в-четвертых, умело подобранные игры являются механизмом воздействия на больной орган или общее состояние малыша. От себя добавлю: не последнюю роль в этих играх имеют хорошие игрушки.

Непринужденная веселая атмосфера, смех не дают ребенку «уйти» в болезнь, что позволяет родителям проявить к нему больше внимания и увеличивает совместное общение с детьми в атмосфере любви, заботы и радости. Это является мощнейшим терапевтическим фактором. Следует учесть, что оздоровительный эффект от игр возможен лишь при частых и длительных занятиях (3-4 месяца по 2-3 раза в день).

Важно помнить, что для ребенка во время болезни следует выбирать игры, не вызывающие большой психо-физиологической нагрузки, необходимо акцентировать внимание ребенка на эстетической стороне выполнения того или иного движения, точности действий и соблюдении правил игры. Продолжительность одной игры — до пяти минут, но постепенно время игры можно увеличить до 10-15 минут при условии переключения с одной игры на другую с перерывами на отдых, музыкальными заставками и пением. Игры следует комбинировать и сочетать таким образом, чтобы они оказывали разностороннее воздействие.

Игры после болезни.

Перед началом нужно в понятной форме разъяснить правила игры, попросить ребенка показать необходимые движения, подкорректировать правильность выполнения заданий. Необходимо проветрить комнату перед игрой, очистить ребенку нос от слизи, чтобы правильно осуществлять носовое дыхание. Особенно следует остановиться на способах регулирования нагрузки. Критериями усталости организма являются следующие признаки: выражение лица напряженное, ребенок сильно возбужден, без толку суетлив (кричит, вступает в конфликт с другими участниками игры), чересчур отвлекается или вялый; движения выполняются нечетко, неуверенно, появляются лишние движения; кожа сильно краснеет или бледнеет, появляется небольшая синюшность под глазами; ребенок сильно потеет, особенно лицо; учащен пульс, частота дыхания резко возрастает.

Если вы видите, что задание оказалось сложным для ребенка, то можно внести изменения в ход самой игры или использовать менее сложные игры.

Для снижения нагрузки уменьшайте общее время занятий; число повторений одной и той же игры в занятии; темп и амплитуду движения, число участников игры, упрощайте сюжет игры; меняйте исходное положение во время игр (т. е. сидя, лежа); чаще включайте паузы отдыха и дыхательные упражнения; снижайте требовательность к точности, координации движений, быстроте реакций; следите, чтобы голос ведущего был мягким, повествовательным, а не командным; используйте мелодичную, ритмичную, не-громкую музыку в медленном и среднем темпах.

А когда малыш выздоравливает успешно,т.е. пульс и дыхание почти не изменяются, можно увеличить нагрузку. Вот следующие игры с игрушками — ваши помощники в борьбе за здоровье малыша.

Король ветров

Тренировка навыка правильного носового дыхания, укрепление мышц лица. Игрушки: вертушка или шарик.

Ведущий рассказывает:

«Собрались как-то ветры с разных концов света и решили выбрать самого сильного. Устроили соревнование: какой ветер дует сильнее всех». Затем дети парами дуют на вертушку (чья вертушка дольше крутится, тот и победил) или на подвешенные воздушные шарики (чей шарик отлетит выше, тот и победил). Каждому дается потри попытки. Соревнование стимулирует усилия малыша, особенно, если партнер — взрослый. Но не стоит им увлекаться.

По команде ведущего дети дуют, а ведущий показывает, как правильно дуть: воздух вдыхается через нос и резко выдыхается через рот. Из пары детей отбирают лучшего, и они соревнуются между собой. Победителю торжественно присваивают титул «Король ветров» и усаживают его на «трон» (стул).

Очень полезно так называемое диафрагмальное дыхание: оно помогает проникновению воздуха в нижние отделы бронхов и легких, как бы делая массаж диафрагмой всем внутренним органам. Лучше производить его, лежа на спине. Вдох делается через нос, и при этом надувается живот, одна рука лежит на груди и «наблюдает», чтобы грудь оставалась неподвижной, а другая рука — на животе, он должен надуваться, подобно шарику. Выдох осуществляется через плотно сомкнутые губы с усилием, и живот постепенно сдувается, что само по себе интересно для малыша, начиная с двух лет и до самого «почтенного» юношеского возраста, если, конечно, он будет не против делать это.

Буль-буль.

Восстановление носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и его углубление. Игровые предметы: стакан или бутылочка, наполненные на треть водой, соломинка (коктейльная трубочка), фанты (жетоны, фантики).

Перед каждым ребенком на столике стоят бутылочки с водой и соломинкой. Ведущий или родитель, у которого тоже есть бутылочка с соломинкой, показывает, как нужно правильно дуть в стакан через соломинку, чтобы за один выдох получилось долгое бульканье: глубоко вдыхает через нос и делает глубокий длинный выдох в трубочку, чтобы получился долгий булькающий звук. Затем каждый пробует сделать то же самое. Ведущий следит за правильностью выполнения. После того, как каждый из детей попробовал, по команде ведущего все дети начинают вдыхать носом и затем булькать. Тот, у кого получилось пробулькать дольше всех, получает фант.

При ревматизме необходима постоянная тренировка сердечно-сосудистой системы и организма в целом, физические нагрузки улучшают функции дыхательной системы. При артрите необходимо увеличение амплитуды движений в суставах, стимулирование дыхательных навыков, развитие, т.е. подвижность суставов и сила мышц, пальцев, предупреждение развития контрактур. В играх укрепляются такие качества характера ребенка, как выдержка, быстрота реакции, умение согласованно действовать в группе.

Тряпичная кукла.

Восстановление нарушенных функций опорно-двигательного аппарата, обучение расслаблению.

Игрушки: тряпичная кукла, коврик.

Ведущий показывает тряпичную куклу, у которой все конечности подвижны, расслаблены. Ребенку предлагают лечь на спину, закрыть глаза и расслабиться (как тряпичная кукла). Ведущий убеждается, хорошо ли расслабился ребенок: берет руки ребенка и потряхивает их.

При правильном расслаблении эти пассивные движения переходят с рук на весь плечевой пояс и шею, а голова ребенка при этом покачивается, как у тряпичной куклы. Умение расслабляться очень важно для владения телом и снятия психического напряжения. Упражнение «тряпичная кукла» — заключительное на каждом занятии, состоящем из комплекса игр.

Где самый большой мяч?

Развитие координации движений в мышцах пальцев рук и кисти, тренировка зрительного анализатора, координация зрительного и двигательного анализаторов, овладение понятиями «больше-меньше». Игрушки: мячи разного размера (диаметром 10 и 20 см), две коробки.

Ребенок стоит перед коробкой: в ней лежат большие и маленькие мячи. Ведущий дает подержать большой и маленький мячи, чтобы сравнить их по весу и размеру. Затем он просит малыша принести большой мяч. Если ребенок не ошибся, его награждают жетоном. Если ошибся и принес маленький мяч, ведущий снова объясняет и показывает разницу, давая ребенку подержать большой и маленький мячи. Рукой ребенка ведущий проводит но окружности большого и маленького мячей и говорит: «большой», «маленький». Можно усилить это голосом: грубо — большой, ласково — маленький.

Болото.

Обучение бегу, прыжкам, координации движений.

Ведущий рисует на земле круги-«кочки» (кладет узенькие дощечки или кирпичики от конструктора) и просит перейти по «кочкам» «болото». Когда ребенок осваивает движения (2—3 раза переходит через «болото»), ведущий говорит, что ребенок — зайка, а за ним гонится лиса (ведущий). Нужно перебежать через «болото» по «кочкам». Ведущий следит за точностью бега и прыжков по «кочкам».

Сходим к мишке в гости. Развитие ловкости, быстроты реакции и движений, чувства равновесия, координации зрительного и слухового анализаторов, устойчивого внимания.

Игровые предметы: гимнастическая стенка, доска длиной полтора-два метра или горка во дворе, мягкая игрушка-медведь, стул.

Посадив игрушку-медведя на высокий кубик, стул или на гимнастическую стенку и сделав горку из длинной доски, положенной на эту гимнастическую стенку, взрослый говорит:

— Маша (имя ребенка) и Егорка часто ходят к мишке в горку.

Ребенок входит на горку (можно на игровой площадке во дворе использовать горку, только надо быть внимательным и помочь ребенку взобраться на высоту около метра), затем сбегает с нее и подбегает к мишке, гладит его и садится отдохнуть. Ведущему необходимо внимательно следить за осанкой ребенка. Когда ребенок сидит, спинка должна быть прямой, а шея ровной. Можно предложить ребенку как бы «потянуть себя за макушку», чтобы выпрямить весь позвоночник. Когда ребенок идет по горке, необходимо, несколько наклонившись вперед, руками обеспечивать равновесие, а ноги держать немного расставленными и согнутыми.

Веревочка.

Дети сидят или стоят. На одной стороне площадки веревкой отгорожен «дом», где сидят цыплята (дети) с наседкой (ведущий). Сбоку в стороне находится коршун — ребенок, которого выбирают при помощи считалки. Наседка покидает свой дом (подлезает под веревку): «Ко-ко-ко!» На ее зов цыплята тоже подлезают под веревку и вместе с ней гуляют по площадке (клюют зернышки, наклоняются, приседают). При словах ведущего «Летит коршун» цыплята убегают домой. Из игры выбывают цыплята, пойманные коршуном. Самый последний из них становится коршуном.

Игры после перенесенных инфекционных заболеваний.

У детей после перенесенных инфекций могут длительное время оставаться нарушения нервной системы, общее истощение, ослабление организма, снижение эмоционального тонуса, нарушение сна, рассеянность, слабость, вялость, быстрая утомляемость, раздражительность. На фоне щадящего режима дня правильно подобранные игры помогут ребенку обрести уверенность в себе, улучшат его психическое здоровье. Игры вызывают жизнерадостное настроение, способствует правильному дыханию, кровообращению, пищеварению и восстановительным процессам в организме человека. Игры помогают перевести мозг на новый режим работы с оптимизацией нервных процессов, повышением иммунитета.

Ау! Ау!

Развитие координации движений, умение ориентироваться в пространстве, воспитание ловкости, инициативы, тренировка зрительного и слухового анализаторов.

Ведущий с помощью считалки выбирает ребенка, который прячется. Спрятавшийся ребенок время от времени говорит: «Ау! Ау!» Другие дети ищут его. Ведущий читает стихи:

Ау! Ау!

Отгадай, где я стою?

Ты попробуй поищи

И меня скорей найди.

Может, спрятался в шкафу?

Иль залез я за софу?

Может, под столом сижу?

Ты ищи, я подожду.

После того как спрятавшегося ребенка находят, прячется тот, кто нашел. Игра повторяется 3-4 раза.

Поймай мячик.

Развитие координации движений пальцев и кистей рук, увеличение амплитуды движений в этих суставах, развитие быстроты реакции.

Игрушки: доска» поставленная на стул, мячик.

Ведущий или другой участник игры катит с горки мяч. Другой же ловит его внизу. После . этого играющие меняются местами.

Ежик вытянулся-свернулся.

Укрепление мышечного «корсета» позвоночника.

В положении лежа (на спине) ребенок поднимает руки за голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется вперед, т.е. группируется, обхватывая ноги под коленями (ежик свернулся). Повторить 2-6 раз. Между каждым повторением полежать и расслабиться.

Птичка.

Развитие навыка прыжков, укрепление мышечного «корсета» позвоночника.

Ведущий предлагает поиграть в «птичку». Ребенок сидит на коврике, скрестив ноги и согнув руки в локтях, касаясь при этом пальцами плеч («крылышек»). Ведущий помогает ребенку выпрямить спину, поглаживая его по лопаткам и притягивая локти назад как можно ближе к телу. Затем ребенок встает и прыгает на месте, как воробышек.

Карусель.

Развитие вестибулярного аппарата и координации движений, повышение эмоционального тонуса.

Игровые предметы, игрушки: обруч или скакалка.

Ведущий предлагает детям поиграть в «карусель». Ведущий говорит: «Вот обруч, мы беремся за него и бежим в правую сторону со словами:

Еле-еле, еле-еле Завертелись карусели,

А потом, потом, потом Все бегом, бегом, бегом».

Затем следует команда «стоп!» Все поворачиваются:

Тише, тише, не спешите,

Карусель остановите:

Раз-два, раз-два,

Вот и кончилась игра.

Все бегут в другую сторону, замедляя шаг. На последней строке останавливаются и кладут обруч на пол. После этого дети хором повторяют стишок

Заинька-паинька.

Развитие координации движений, повышение эмоционального тонуса, развитие чувства ритма и навыка выполнять команды. Игрушки: пушистый зайчик

Ведущий встает напротив ребенка и просит его повторять движения зайчика в соответствии со словами песни:

Заинька, поклонись, серенький, поклонись,

(кланяется в разные стороны)

Вот так, вот сяк поклонись. (поворачивается, руки на поясе)

Заинька, повернись, серенький, повернись,

Вот так, вот сяк повернись.

Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой,

Вот так, вот сяк топни ножкой. (поклонись, улыбнись потянись и пр.)

Ведущий внимательно следит за правильным выполнением движений. Наблюдает, чтобы не было переутомления и сверхвозбуждения.

Подвижные игры, позволяющие устранить отставание в развитии, должны быть направлены на воспитание полезных навыков ходьбы, бега, лазанья, ползания и т.д. Целенаправленные активные движения в этих играх способствуют нормализации физиологических процессов, происходящих в нервной системе, а значит, двигательному, психическому и речевому развитию ребенка.

Идем в гости к зайке.

Развитие координации движений, умения ориентироваться в пространстве, ходить.

Игровые предметы, игрушки: большая мягкая игрушка-зайчик, мел (если на площадке), лента (если в комнате).

Ведущий чертит мелом или раскатывает на полу ленту длиной 2-3 м. На другом конце ставит игрушку и предлагает ребенку через мостик перейти в гости к зайке. Ребенка придерживают за руку, а ведущий говорит:

Мы по мостику идем,

В гости к зайке мы идем.

Поиграем и попляшем,

А потом домой пойдем.

Если ребенок справляется, то дополнительно расставляют кубики или кегли («лес»). Ребенок должен обходить их зигзагами.

Пирамидка.

Обогащение сенсорного опыта, развитие координации движений рук под зрительным и осязательным контролем.

Игровые предметы: пирамидка с пятью одноцветными убывающими по размеру кольцами

Ведущий показывает пирамидку, дает ребенку потрогать кольца, чтобы сравнить их по диаметру. Снимая кольца, ведущий выкладывает их справа от основания пирамидки. Потом предлагает ребенку снять следующее кольцо и положить рядом с уже размещенными на столе. Надо ненавязчиво обучать ребенка выстраивать кольца в равномерно возрастающий ряд. Здесь, важны не только величина, но и пространственное размещение колец, так как нижняя часть шире верхней: нанизывание колец вновь на пирамидку начните с самого большого. Насадка колец осуществляется при осязательном контроле. Обхватив руку малыша своей рукой, ведущий проводит ею сверху вниз по поверхности пирамидки со словами: «У правильно собранной пирамидки поверхность гладкая».

Догони мячик.

Развитие координации движений, формирование правильной осанки, тренировка разнообразных движений.

Игровые предметы: доска (2-2,5 м), мячик, стул.

Ведущий прикрепляет доску одним концом на стул — делает горку. На стуле лежит мяч. По команде ведущего ребенок забирается по доске на стул (верх горки), берет мяч, скатывает его по доске, бежит за ним по доске и приносит его на место. Бели играют несколько детей, то упражнение делают по очереди. Тот, кто ошибся в выполнении, выбывает из игры.

Кошечка.

Развитие координации движений и подвижности нервных процессов, ловкости. Игровые предметы: игрушка-кошка, стул.

Ведущий предлагает ребенку поиграть, будто ребенок — кошечка. Ребенок становится на четвереньки, как кошка, начинает мурлыкать, выгибать спину (так показывает ведущий). Затем ведущий показывает игрушку и говорит: «Вот еще одна кошечка, поиграй с ней». Ребенок передвигается на четвереньках к игрушке как можно быстрее. Затем ведущий говорит: «Кошечка прыгнула на стул». И ставит игрушку на стул. Ребенок должен встать и подойти к стулу, погладить кошку.

Позвони в колокольчик

. Развитие ловкости, чувства равновесия, подвижности нервных процессов, укрепление связок и мышц стоп, повышение эмоционального тонуса.

Игровые предметы: колокольчик (бубен).

Ведущий предлагает подпрыгнуть, достать рукой до колокольчика и позвонить. При этом он держит колокольчик над ребенком. Наиболее «прыгучие» ребята получают жетоны, призы.

Устранение последствий сердечно-сосудистых, бронхолегочных, нервных и эндокринных заболеваний

В процессе всех этих заболеваний страдают вегетативная и нервная системы, возможны спазмы и недостаточное кровообращение мозга, а также структур, определяющих качество движения. Это выражается в неумении быстро и четко выполнять движения, некрасивой походке и осанке.

Для устранения последствий этих заболеваний необходимы игры, направленные на общее укрепление организма: тренировку вестибулярного аппарата; улучшение координации движений, равновесия; формирование правильной осанки; ориентирование на месте и в пространстве. Для выработки оздоравливающих движений играть следует достаточно часто.

Развитие координации движений, улучшение функции вестибулярного аппарата, повышение эмоционального тонуса — этому способствует народная игра-потешка «Поехали к бабке», качание на папиной стопе, как на лодочке, другие народные игры.

Лохматый пес

. Общее укрепление мышц ног, воспитание терпения, развитие быстроты реакции, повышение эмоционального тонуса.

Игрушка: мягкая собачка.

Ведущий выбирает с помощью считалки «пса». Сам с игрушкой сидит в стороне. Дети медленно идут к нему, приговаривая:

Вот сидит лохматый пес,

В лапки свой уткнувши нос.

Тихо, мирно он сидит.

Подойдем к нему.

Разбудим

И посмотрим, что же будет?

Дети тихонько подходят и хлопают в ладоши. «Пес» вскакивает и ловит детей. Игра повторяется 3—4 раза. *

Вниз головой.

Развитие ловкости, чувства равновесия, координации движений, улучшение функции вестибулярного аппарата, повышение эмоционального тонуса.

Ведущий и ребенок стоят лицом друг к другу. При поддержке за оба предплечья ребенок подпрыгивает и ногами обвивает талию ведущего. Затем ребенок прогибается назад, почти касаясь пола. Ведущий прижимает его к себе. Когда ребенок освоит это положение, он свободно опускает руки вниз, придерживаемый ведущим под спину. Ведущий, выпрямившись, немного кружится с ребенком то вправо, то влево.

Это упражнение можно усложнить. Так я играла со своим сыном, а теперь — с моими внуками, мы называем это «Акробатический этюд». Малыш стоит передо мной. Держа ладони ребенка в своих, считаю до трех. На счет «три», малыш подпрыгивает высоко и как бы обнимает своими ножками мой торс так, что его коленки — почти у меня в подмышках. Крепко держа локтями ножки малыша, я постепенно выпускаю из своих ладоней руки ребенка, и он повисает вниз головой лицом к зрителям. Можно тихонько покачать его из стороны в сторону как бы на волнах. Затем снова наши руки соединяются, и тогда малыш свои колени приближает к голове и выворачивается, становясь на ножки. Але! Бурные аплодисменты зрителей и полный восторг «акробатартиста» . Упражнение достаточно сложное и ответственное для взрослого, но детские положительные эмоции и осознание своего бесстрашия, а также тренировка вестибулярного аппарата, координации движений и их согласованности вполне вознаграждают всех за усилия. Внимание! Страх ребенка или взрослого, неуверенность последнего и сильное беспокойство наблюдающих мамы или папы — серьезные противопоказания к этому упражнению.

Как обеспечить психологическую безопасность ребенка

Важную роль во время заболевания и в период выздоровления играет психологический климат. Более чем 60% болезней имеют психосоматическую природу, т.е. ребенок болеет в том случае, когда защитных сил организма не хватает, чтобы противостоять микробам. Это происходит в результате физиологических стрессов (недостаток кислорода, витаминов, физические нагрузки, переохлаждение и т.д.) и психологических травм, в основе которых лежат конфликты в семье, ссоры с другими детьми и т.п.

Кроме того, наличие физиологических стрессов накладывает отпечаток не только на физическое, но и на психическое состояние ребенка. Создание условий психологического комфорта (когда окружающая среда оказывает не травмирующее, а развивающее воздействие) получило название психологической безопасности. Психологическая безопасность — такое состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие ребенка, а следовательно, и более быстрое выздоровление.

Необходимо знать основные источники угрозы психологической безопасности ребенка и по мере сил совместно с воспитателями их устранять. Источники угрозы психологической безопасности ребенка условно можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

Внешние источники, в свою очередь, подразделяются на физические и социальные. К физическим относятся, например, неблагоприятные погодные условия (магнитные бури, гроза, метель и пр.), кроме того, недооценка значения закаливания, недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе. Кроме того, ограничение доступа к игрушкам, непродуманность цветового и светового оформления пространства; отсутствие необходимых условий для реализации естественной потребности в движении; необоснованные запреты, вызванные псевдозаботой о безопасности ребенка и пр.

К социальным источникам угрозы психологической безопасности ребенка относится, прежде всего, гиперопека, наносящая серьезный ущерб развитию личности. Она проявляется в том, что взрослые стремятся сделать за ребенка все, лишая его тем самым самостоятельности и инициативы как в принятии решений, так и в поступках. Кроме того, возможные негативные межличностные отношения ребенка с другими детьми. Ведь часто бывает так, что детское сообщество отвергает кого-то из сверстников, проявляя грубость и жестокость, которых взрослые долгое время не замечают или не находят достаточно эффективных средств для устранения этого явления. Наконец, это отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском обществе.

Внутренними источниками угрозы психологической безопасности ребенка могут быть, во-первых, сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье привычки негативного поведения; осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности; кроме того, индивидуально-личностные особенности ребенка, например, сформировавшиеся (не без помощи взрослых) боязливость или привычка постоянно быть в центре внимания.

Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его психологической безопасности могут проявляться в следующих симптомах: трудностях засыпания и беспокойном сне; усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности; рассеянности, невнимательности; беспокойстве и непоседливости; отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; в проявлении упрямства; в том, что ребенок постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, слишком жадно, без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита); в отказе участвовать в играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит, не находя себе занятия); а также в игре с половыми органами; в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; в повышенной тревожности; в дневном и ночном недержании мочи, которое ранее не наблюдалось, и в некоторых других явлениях.

Все вышеперечисленные признаки говорят о том, что ребенок находится в состоянии психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не наблюдались ранее.

Помочь ребенку можно различными терапевтическими средствами, выходящими за границы настоящей книги, но лечебную роль игры и игрушки необходимо использовать всецело. Оздоровительные игры, организованные вами, могут стать настоящим лекарством для малыша. Найдите время и силы для игр, и вы будете вознаграждены!

Можно создать игровую сказочную ситуацию, которая предполагает использование, например, ароматерапии. Известно, что запахи способствуют снятию напряжения (корица, ваниль, мята).

Очень полезна и приятна для больного ребенка музыка — регулярно проводимые музыкальные паузы, игра на детских музыкальных инструментах. Установлено, что положительное влияние на оздоровление оказывает музыка Моцарта, музыка с ритмическим размером 60-64 такта в минуту. Самое благотворное влияние оказывает церковная музыка, песнопения.

Хорошо использовать такой замечательный материал, как кулинарное тесто не только для того, чтобы приобщить ребенка к хозяйственной деятельности, но и чтобы дать ему возможность в общении с живым материалом (и с вами) естественно помочь нормализовать или ослабить те или иные болезненные проявления.

Рецепт такого теста очень прост: полстакана муки (можно той, которая по сроку годности уже не может быть использована) и полстакана мелкой соли смешивают и добавляют понемногу воды до получения мягкой (как размягченный пластилин) однородной массы. Из нее можно делать любые фигуры (шарики и цилиндрики для бус, машинки, веночки из цветов, посуду, овощи и фрукты и пр.). Можно делать интересные картины фигур из теста в сочетании с другими материалами: ткань, кусочки фольги, веточки и пр. Главное — такой материал абсолютно безвреден для ребенка, его можно даже откусить, только невкусно. А эти изделия можно засушить, лучше даже в духовке (они становятся прочными), можно раскрашивать их гуашью, а само тесто можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике и извлекать по мере необходимости.

Работа с природными материалами

— глиной, песком, водой, натуральными красками помогает снять нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка. Она так же проходит в форме игры.

Психатетапевты предлагают

Рисование… пальцами

Живопись позволит вам отследить внутреннее состояние ребенка, поскольку адекватно выражает его гнев, обиду, боль, радость. Все это прекрасно видно в работах. Кроме того, у детей существует сенсорный голод, голод по позитивным прикосновениям. Прикосновение к краскам, их размазывание по бумаге позволяет более полно включиться ребенку в процесс творчества, подключает внутренние резервы организма. Можно делать отпечатки ладошек, рисовать одним, двумя, тремя и пр. пальцами одновременно, делать волны, дождик, узоры и т.п.

В детском возрасте тяга к кинетостатическим экспериментам, т. е. желание все потрогать, часто пресекается родителями. Преодоление этого запрета, желание запачкаться (и за это не будут ругать!) — очень важные моменты. Предварительно, конечно, необходимо надеть на ребенка фартук, дать ему легко смываемые натуральные краски и закрыть поверхность стола клеенкой.

Когда ребенок будет рисовать, начните вместе с ним, покажите ему, как это делать, получите от этого удовольствие сами. Расспросите потом, а что он нарисовал, пусть расскажет, о чем рисунок.

Можно идти дальше, и тогда получается Живопись… с помощью ног.

Если вы уже освоили живопись руками, то предлагают вам попробовать рисовать с помощью ног. Известно, что подошвы ног имеют специальные зоны, как бы ответственные за внутренние органы (зоны Захарьина-Гедда).

Ноги обладают тонкой чувствительностью, но большую часть времени они находятся в обуви, в которой не могут ничего чувствовать.

При рисовании ногами вместе с детьми следует расстелить большую клеенку, подготовить поле для творчества. На нее положить листы ватмана или плотной бумаги, можно использовать остатки старых обоев. Рядом поставьте маленький лоток с краской.

Затем попросите ребенка снять обувь, носки и рассказать, что чувствуют ноги, когда они свободны, что можно изобразить с помощью ног. Покажите ребенку, как пользоваться краской, как и что ступнями и пальцами можно нарисовать. Попросите ребенка оставить как можно больше самых разнообразных отпечатков, посмотрите на характерные отличия.

Пусть ребенок нарисует что-нибудь, и сами также нарисуйте и попросите ребенка распознать, что он нарисовал. Обязательно похвалите его и сохраните рисунок. После окончания рисования ноги моют и вытирают полотенцем. При этом происходит массаж ног, который успокаивает ребенка и также закаляет его.

А вот занятия с тестом позволяют снять стресс, помогают выражению чувств, избавляют от избытка слов, если ребенок болтлив, а кроме того, приобщают к социальной активности необщительных детей.

Сохраняйте поделки ваших детей, ободряйте их. В дальнейшем занятия с природными материалами помогут восстанавливать эмоциональное равновесие и ваше общение с малышом насытят радостью, творчеством и взаимной любовью.

Игры и игрушки помогают детям, пережившим насилие[1]

К сожалению, многие дети испытывают насилие в формах унижения, издевательств, побоев в семье и школе, санаториях и детских лагерях со стороны взрослых и сверстников. Только в Волгограде, например, за последние пять лет родителями было убито более двух тысяч детей (!), свыше 100 тысяч детей в России ежегодно убегают из дома или детских учреждений вследствие жестокого обращения. А есть еще природные катаклизмы, техногенные катастрофы… Все чаще дети испытывают сексуальное насилие и что самое ужасное — со стороны ближайших родственников и даже родителей. Реабилитировать, т.е. привести в норму телесное, душевное и духовное развитие, таких детей очень сложно, иногда невозможно. Без помощи Божией — невозможно.

В арсенале специалистов-психологов при работе с такими детьми одно из центральных мест занимают игровые методы. Игра ребенка является показателем его психического здоровья в различных жизненных ситуациях, в том числе и кризисных. По результатам исследований, для игровой деятельности детей, переживших насилие, как правило, характерны примитивизм и хаотичность, что отражает их поведенческие проблемы; дети чувствуют себя бессильными повлиять на травмирующую ситуацию, не могут выйти из круга собственных тяжелых переживаний. Именно с помощью организации игровой деятельности можно обучить ребенка контролировать свои импульсы и поддерживать позитивное взаимодействие с взрослыми и сверстниками. С помощью игры дети способны выразить свои чувства и переживания; «проиграть», то есть «вытащить на свет Божий», вновь пережить и, следовательно, отработать травматическую ситуацию насилия; наконец, игра позволяет проявить себя в безопасной, комфортной обстановке.

В самом конце 1989 года случилось страшное землетрясение в Армении. На глазах детей рушились здания, гибли люди, в том числе их близкие, дети слышали крики, стоны, рыдания. В одном детском садике воспитательница бросала в окно малышей, в то время как другая ловила их, стоя внизу. Эти две самоотверженные женщины спасли жизнь многим детям, но малыши воспринимали происходящее как насилие, как ужас.

В то время в составе группы психологов я была направлена на работу с армянскими детьми. Они не могли спать, плохо ели, почти не общались со взрослыми. Если играли, то только в землетрясение, если рисовали, то только землетрясение. Такими действиями дети инстинктивно старались вывести из сознания, из памяти пережитое, а взрослые «тормозили», не давая им сделать это: они пытались отвлечь малышей, перевести игровой сюжет в обычное русло. Нам приходилось объяснять необходимость и полезность для нормализации психического состояния детей подобных «деструктивных» игр.

В игротерапии специалист-психолог использует игру и как средство интерпретации пережитого, наблюдая за игровым процессом и тем, как ребенок строит игровой сюжет. В определенные моменты в ходе беседы психолог помогает ребенку осознать свои мысли и чувства, вынося их как бы на поверхность сознания, а также определяет то, как игровая ситуация связана с реальной жизнью ребенка, в частности, с перенесенным насилием. Далее психолог направляет деятельность малыша таким образом, чтобы «отыграть» травматическую ситуацию, а также перевести сопутствующие ей мысли и чувства в новые, более конструктивные способы выхода из нее.

Материал для такой работы должен быть удобен для игры, соответствовать возрасту ребенка, чтобы малыш чувствовал свою успешность при его использовании, он должен способствовать осознанию ребенком своего жизненного опыта и эмоциональных реакций на травматические ситуации, в частности, на ситуацию насилия.

К игровому материалу может относиться:

- кукольная семья (куклы тряпичные, бумажные, пластмассовые, деревянные);

- кукольный дом и обстановка;

- одежда для кукол;

- игрушечные солдатики;

- игрушечные животные;

- кукольный театр с перчаточными куклами;

- пальчиковые куклы;

- бумага для рисования или резки;

- картинки с нарисованными людьми;

- песок;

- вода;

- карандаши;

- пластилин.

Игры с пластилином помогают ребенку расслабиться, проявить свои чувства. У жертв насилия это прежде всего чувство вины, агрессия, подавленность, растерянность, душевная боль. При этом необходимо помнить, что нет правильного или неправильного подхода к действиям с пластилином.

Варианты проведения игры с пластилином:

Предложить ребенку слепить какие-то фигурки и поговорить с ними.

Предложить слепить что-то конкретное и рассказать психологу об этом.

Предложить ребенку «стать» пластилином, т.е. способствовать расслаблению.

Дать возможность ребенку просто поиграть с пластилином, разговаривая.

Игры с куклами можно рассматривать как диагностическое и терапевтическое средство одновременно. Обычно рекомендуется набор из 1520 различных кукол: агрессивные, дружелюбные; куклы, изображающие семью, учителей, милицию, врачей; куклы-монстры; животные.

По мнению специалистов, очень эффективны игры с перчаточными (бибабо) и пальчиковыми куклами. Несмотря на то, что кукла находится на руке ребенка, дети рассматривают ее отдельно от себя и способны таким образом посредством кукол выражать «запрещенные» чувства и говорить о своих внутренних переживаниях. Можно провести куклотерапию, предложив малышу сделать куклы из ниток, клубков, пуговиц и т.п. Это позволяет:

- Помочь ребенку раскрыть его страхи, внутренние конфликты посредством проигрывания травматических ситуаций.

- Усилить эмоции с целью выведения их на поверхность.

- Помочь ребенку общаться посредством метафор.

- Сделать игру с куклами отражением реальной жизни ребенка.

- Помочь ребенку почувствовать себя защищенным посредством кукол: «Это не я сказал» это так кукла говорит»; «Я чувствую то же, что чувствует кукла».

- Помочь ребенку почувствовать себя принятым, даже в неприемлемых качествах.

- Сделать куклу средством связи ребенка и взрослого — психолога, родителей, учителей.

- Создать атмосферу поддержки и эмпатии (сочувствия), хотя вначале ребенок может принимать поддержку скорее от куклы, нежели от взрослого.

Процедура проведения игротерапии:

психолог предлагает познакомиться с куклами;

психолог предлагает выбрать кукол, с помощью которых ребенок хотел бы рассказать какую-нибудь историю (или конкретно о тех людях, кого ребенок знает, или о ситуации насилия);

психолог отмечает, каких кукол ребенок выбирает, а каких отвергает;

психолог вступает в игру и просит ребенка познакомить его с куклами, помогая с помощью прямых вопросов ему их описывать;

по мере проигрывания сюжета психолог вмешивается только при необходимости или по просьбе ребенка;

по окончании игры психолог разговаривает с куклами, задавая снова вопросы открытого типа о мыслях, чувствах и действиях кукол, а затем постепенно и незаметно переносит свои вопросы и интерпретации непосредственно на ребенка.

Что позитивного должно происходить с ребенком в процессе проведения сеансов игровой психотерапии?

Ребенок на каждом следующем сеансе выглядит более спокойным и расслабленным.

Ребенок становится более уверенным в себе.

Ребенок становится в состоянии обобщить, что происходило на сеансе и чему он научился.

Взаимоотношения ребенка с родителями и другими взрослыми становится более позитивными.

Наблюдаются изменения в поведении, игре, взаимодействии с окружающими.

Ребенок открыто обсуждает свои проблемы и тревоги.

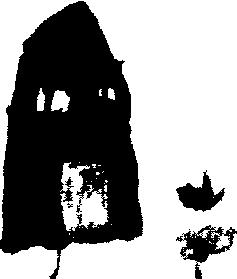

Так называемый посттравматический стресс может проявиться и через полгода, и через год после кризисной ситуации. Так случилось в Беслане. Дети, пережившие чудовищное насилие, входили в ступор, они уподоблялись растениям: не двигались, не спали, не ели, температура их тела была снижена. Сначала была необходима экстренная психологическая помощь — вывести детей из этой угрожающей их жизни ситуации, потом была борьба против их депрессивных состояний, страхов, тревоги, агрессии, затем требовалось восстановление прежней активности, нормальных взаимоотношений. Жертвами теракта стали не только дети, проведшие эти страшные дни под дулами автоматов, без пищи и воды, на глазах которых были убиты их братья и сестры, родители и учителя, но и те, кто чудом избежал этой участи. Девятилетняя девочка, забыв что-то, вернулась домой в тот день 1 сентября и никак, казалось бы, не должна была пострадать. Но погибли ее одноклассники и дальние родственники, и она чувствовала вину перед ними.

Вот один из рисунков бесланской девочки-первоклассницы: черный дом — человек с открытым, как бы кричащим ртом, а на другом, нарисованным уже спустя более года после трагедии — улыбающиеся звезды над золотыми куполами православного храма.

Работа психологов с детьми велась тогда день и ночь. Порой казалось, что вынести детские

страдания совершенно невозможно. Были собраны все душевные силы, мужество, профессиональное мастерство. Игрушки и здесь оказались необходимы. Плюшевые мишки, надувные шары, строительный материал из пластмассы или пенопласта, музыкальные игрушки, краски и большие листы бумаги помогали выразить детям боль, ужас, страх, ненависть. Мальчик, маленький осетинский мужчина, узнав о том, что в больнице от ран умер его брат, в состоянии аффекта бросался на взрослых. Ему дали две игрушечные булавы, которые ребенок обрушил на боксерскую грушу, а не на головы неповинных людей. Выплеск агрессии, ненависти помог мальчику справиться с собой. Культурные запреты и ограничения теперь могли действовать: нельзя бить живых людей и игрушки — кукол, мишек, зайчиков…

Зло не должно умножаться, зло можно победить лишь добром и любовью. Об этом знали взрослые, и это они передавали детям Беслана.

Глава 3. Игрушки-учителя готовят к школе

Развитие восприятия формы, величины, цвета[2]

Предлагаемые игры с игрушками предназначены для детей от трех лет. Казалось бы, до школы еще далеко. Однако развитие основных познавательных способностей ребенка как основа его готовности к школьному обучению закладывается значительно раньше. Кроме того, дело не в календарных месяцах и годах, а в умственном возрасте ребенка. Эти игры с игрушками помогут вам и вашим детям в увлекательной форме и с радостным настроем овладевать сложными навыками и умениями, развивать необходимые способности. Для развития восприятия формы, величины, цвета мы предлагаем вам игры «Разноцветные ленточки» и «Что нам привез Мишутка»; устойчивости внимания— «Прятки с игрушками» и «Отзовись. Не зевай», развитию памяти способствует игра «Мамины помощники».

Разноцветные ленточки

Особенности игры и ее воспитательное значение. В этой игре дети учатся различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и прикладывания к образцу. Этот прием позволяет ребенку выделить цвет как отличительный признак предмета и совершенствует зрительное восприятие: у детей формируется устойчивый образ цветового тона.

В этой игре дети приучаются точно и старательно выполнять поручения группы. Это позволяет воспитателю развивать у них чувство ответственности перед другими. Ребенок, выполнивший поручение, получает удовлетворение от одобрения воспитателя и сверстников, приобретает уверенность в своих возможностях. Это особенно важно для робких, неуверенных в себе детей.

Наблюдая за действиями сверстников, ребята испытывают интерес и сочувствие к своим товарищам, что очень важно для развития у них сопереживания и доброжелательных отношений друг к другу.

Игровой материал. Для игры нужны цветные ленточки или полоски цветной бумаги, наклеенной на картон. Нужно подготовить четыре комплекта ленточек или полосок основных цветовых тонов. (По мере усвоения детьми основных тонов спектра постепенно можно вводить дополнительные цвета: голубой, розовый оранжевый, коричневый.) В дальнейшем игра может проводиться с другими предметами, например, с цветными кружочками, колечками от пирамидок, разноцветными кирпичиками и пр.

Раскладывать на столах игровой материал следует таким образом, чтобы рядом лежали контрастные по окраске предметы, соблюдая небольшое расстояние между ними, чтобы можно было приложить образец.

Описание игры и приемы ее проведения. В игре принимает участие вся группа. Дети садятся на стульчики, поставленные полукругом. Напротив них стоят три столика, на каждом из которых — набор ленточек разного цвета. (Наборы одинаковые.)

Воспитатель садится поближе к детям, достает из заранее приготовленной коробки разноцветные ленточки: «Посмотрите ребята, какие они блестящие и красивые». Педагог называет цвет каждой ленточки, обращая особое внимание на те цвета, которые вводятся впервые.

«Хотите играть с ленточками? — спрашивает он. — Мы будем искать ленточки разного цвета. Тот, кому я дам ленточку, подойдет к своему столу и будет прикладывать ее к ленточкам, лежащим на столе. Сейчас я вам покажу, как надо искать». Воспитатель подходит к одному из столов и спрашивает: «Какого цвета ленточку мне поискать? Хотите, я найду синюю?» Он берет синюю ленточку из коробки, прикладывает ее вначале к розовой ленточке и говорит: «Нет, не такая». Потом прикладывает к синей, поднимает обе ленточки и спрашивает детей:

«Такая?» Дети отвечают и хлопают в ладоши. «А теперь все будут по очереди искать ленточку, — продолжает воспитатель. — Кого же мы выберем первым?» Педагог выбирает трех детей, отмечая, что они лучше всех слушали и поэтому хорошо выполнят поручение. Каждому из них указывает на стол, на котором он будет искать ленточку и напоминает, что тот, кто найдет ленточку нужного цвета, должен показать ее всем детям. «А мы, — обращается он к остальным,— посмотрим, все ли правильно выполнят задание».

Педагог дает каждому ребенку по ленточке одинакового цвета; в качестве образца называет цвет: «Петя найдет красную ленточку на своем столе, а Витя поищет красную на своем…» Если задание выполнено правильно, все дети хлопают в ладоши и приговаривают:

Вот какая красота,

Правильно нашли цвета.

Если кто-то ошибся и принес ленточку другого цвета, дети шутливо машут руками и говорят: «Иди, иди, иди и снова поищи!»

Подобрав ленточки по цвету, каждый ребенок одну из них отдает воспитателю, а другую относит обратно на свой стол и возвращается на место. Педагог вызывает новых детей.

В конце игры все дети, выполнявшие поручения, берут свои ленточки и машут ими под аплодисменты остальных участники игры.

Правила игры таковы, что, во-первых, перед выполнением поручения нужно внимательно рассмотреть цвет ленточки и образца; во-вторых, каждый подбирает ленточку только на своем столе, прикладывая к ней образец; в-третьих, выполняют поручение вначале те, кто ведет себя спокойно.

Советы воспитателю. Готовясь к игре, тщательно подберите игровой материал и уложите его в красивую коробку. Важным моментом подготовки является также продумывание партнеров, которые будут выполнять поручение одновременно (можно заранее составить список детей). В первую очередь давайте поручение тем воспитанникам, которые могут быть положительным примером для остальных. Застенчивых, неуверенных в себе малышей лучше вызывать позже, когда уже будут отработаны правила игры.

При повторном проведении игры можно усложнить задание: не давать ленточку-образец детям, а только показать ее. Поиск полоски или ленточки в этом случае происходит только по представлению {по зрительному образцу), а не через действенное сравнение путем прикладывания.

Чтобы избежать нарушения порядка и облегчить детям ожидание своей очереди, самым непоседливым из них рекомендуется давать различные поручения, требующие двигательной активности. (закрыть дверь, отнести что-либо, узнать у няни, который час и пр.).

Что нам привез Мишутка

Особенности игры и ее воспитательное значение. Цель данной игры — выявить, могут ли дети самостоятельно на ощупь узнавать предмет, как привык ребенок обследовать предмет, находящийся вне поля его зрения, — одной или двумя руками.

Перед играющим ставится задача — узнать на ощупь, какой предмет попал ему в руки. Решить задачу для ребенка очень важно и интересно, ведь эту вещь Мишутка привез лично ему. Однако, несмотря на сильное желание поскорее узнать, что ему достанется, ребенку приходится дожидаться своей очереди искать подарок и считаться с другими детьми. В этом и состоит воспитательное значение предлагаемой игры.

Игровой материал. Небольшие игрушки контрастной формы. Они должны заметно отличаться друг от друга и изображать знакомые детям предметы. Это могут быть кубики, шарики, игрушечная посуда, зайчики, цыплята, машинки, куколки-голыши, лошадки и т. д. Количество игрушек должно соответствовать числу детей. Желательно иметь по два-три экземпляра каждой игрушки. Для игры нужен также мешок из плотной ткани, вмещающий все игрушки. В мешок продергивается резинка, чтобы ребенок не мог заглянуть в него, когда ищет игрушку.

Кроме того, для игры нужны: мягкая игрушка Мишка, а также машина, велосипед или санки, на которых он приедет.

Описание игры и приемы ее проведения. Воспитатель предлагает детям сесть поудобнее на стульчики и спрашивает, хотят ли они сегодня поиграть все вместе. В это время раздается стук в дверь и в комнату въезжает игрушечный Мишка на большой машине (или на велосипеде), которого подталкивает помощник воспитатели. В лапах у Мишки большой мешок с игрушками. Воспитатель сообщает, что в этом большом мешке много-много игрушек и что Мишка для каждого привез какую-нибудь игрушку.

«Хотите узнать, что нам привез Мишка? — спрашивает он. — Тогда давайте послушаем, что он нам скажет». Взрослый наклоняется к Мишке, делает вид, что слушает его, а потом сообщает детям, что Мишка просит их подходить по очереди к мешку, но не заглядывать туда, а только руками выбрать себе подарок, потом сказать, что выбрал, и только после этого достать из мешка и показать всем.

Игра начинается. Мишка по очереди «вызывает» детей и предлагает поискать игрушку. Таким образом, все получают подарки и возвращаются на свои места.

Заметив, что малыши, получившие подарки, начинают отвлекаться от общей игры, воспитатель предлагает детям с одинаковыми игрушками встать и показать Мишке, как они играют. Он показывает детям какое-либо движение, и они повторяют его. Например, катают машинку, прыгают с зайчиком, кружатся с куколкой и т.д. Выполнив игровое действие со своей игрушкой, дети кладут ее на столик, а воспитатель объясняет им, что игрушки снова вернутся в мешок и при повторении игры дети опять выберут себе то, что каждый захочет.

После того, как заканчивается первая «раздача подарков», игра повторяется. Все игрушки возвращаются в мешок, дети опять ищут себе подарки. Но теперь уже каждый ребенок знает, какую игрушку ему хочется найти, и благодаря этому узнавание предметов по форме становится успешнее.

Игра заканчивается проводами Мишки. Дети встают, благодарят его за подарки, а Мишка обещает снова приехать к ним в гости поиграть и привезти им что-нибудь еще.

Правила этой игры таковы, что выбирать игрушку можно только руками, не заглядывая в мешок; сначала нужно назвать, какую игрушку нашел, а потом вынуть из мешка, показать детям и вернуться на место; играть следует дружно, спокойно дожидаться очереди и возвращать свою игрушку без возражений, чтобы не обидеть Мишку и чтобы потом можно было повторить игру и выбрать новую игрушку.

Советы воспитателю. При подборе игрушек желательно учитывать возможности изобразительных и подражательных действии с ними. Поэтому лучше отдавать предпочтение образным игрушкам (фигурки животных, транспорт и пр.). Очень важно вовремя освободить руки детей, получивших подарки, от предметов. Длительное держание игрушки вскоре начинает тяготить ребенка и отвлекает его от общей игры. Для этого подберите заранее место, куда будут складываться игрушки после выполнения игровых действий. Чтобы они не отвлекали детей, можно их чем-нибудь накрыть.

Игра носит характер забавы. Поэтому при ее проведении создайте атмосферу веселой приподнятости, сюрпризности. Если ребенок не может узнать по форме предмет, пусть достанет его, покажет детям и хорошо рассмотрит свой подарок.

Непоседливых, нетерпеливых детей следует вызывать пораньше и пораньше освобождать от отвлекающих игрушек.

Развитие слухового восприятия.

Кто разбудил Мишку?

Особенности игры и ее воспитательное значение. Эта игра учит детей прислушиваться к окружающим звукам, целенаправленно воспринимать и различать их. На первых порах лучше всего с этой целью использовать голоса знакомых людей. От детей требуется узнавать друг друга по голосам. Ежедневно дети слышат свои и чужие голоса, но при этом они не обращают внимания на их звуковые особенности. В этой игре дошкольники учатся не только различать голоса друг друга, но и управлять своими голосами. Все это имеет большое значение для их эстетического развития, ведь слух является основой восприятия не только речи, но и музыки. Известно, что, если ребенок не умеет слушать, он не сможет воспринять и воспроизвести даже самую простую мелодию.

Игра эта проста по своему содержанию и близка интересам детей и их опыту — игровому, познавательному и житейскому. Центральное место в ней занимает игрушечный Мишка, который воспринимается ребятами как живой. Звуковая задача адресуется этому персонажу и решается ребенком как бы от его лица. Эта игровая ситуация подсказывает ребенку игровые действия и связанное с ними решение слуховой задачи. Она создается обратной речью взрослого и колыбельной песенкой.

Игра сближает детей, учит их прислушиваться друг к другу, понимать друг друга, быть внимательнее к сверстникам. Кроме того, она приучает детей к сдержанности, к организованному поведению в группе. Ведь, согласно правилам, нельзя ни подглядывать, ни подсказывать, нужно соблюдать тишину и порядок. И что особенно важно, обучение в игре происходит незаметно для малыша, без принуждения и назиданий, которые часто не доходят до трехлетнего ребенка и потому малоэффективны.

Игровой материал. В качестве материала используется мягкая образная игрушка (желательно Мишка) средних размеров, нарядно одетая (с бантиком, с пояском, с передником и т.д.). Мишка может быть заменен зайчиком, куклой, котенком и др.

Описание игры и приемы ее проведения. В игре участвуют все дети группы. Вместе с воспитателем они садятся на стульчики, расположенные полукругом. Один стул поставлен напротив сидящих детей, он остается свободным. Неожиданно для ребят взрослый приносит игрушечного Мишку и предлагает познакомиться с ним. Педагог обращает внимание детей на Мишкин наряд и сообщает, что Мишутка хочет поиграть с ними. Воспитатель предлагает поиграть в такую игру: кто-то будет укладывать Мишку спать, а кто-то его разбудит словами: «Мишутка, Мишутка, довольно спать, пора вставать!»

«Давайте все вместе скажем эти слова», — предлагает воспитатель. Дети хором повторяют слова. Взрослый, убедившись в том, что ребята запомнили текст, предупреждает, что будить Мишку будет только тот, кого он назовет.

Воспитатель подзывает к себе одного ребенка, передает ему Мишку, предлагает сесть спиной к остальным детям на свободный стул и просит не поворачиваться, пока его не позовут. Взрослый объясняет, что убаюкивать Мишку будет этот ребенок, а будить другой. «Мишка сам должен догадаться, кто его разбудил, подсказывать ему нельзя», — продолжает он.

Воспитатель начинает рассказывать: «Настала ночь. Набегался, нагулялся наш Мишутка, устал. Давайте уложим его спать и споем ему колыбельную песенку: «Баю-баюшки-баю, Мише песенку спою. Баю-баюшки-бай-бай, поскорее засыпай». Взрослый вместе с детьми поет колыбельную песенку, а ребенок, сидящий к ним спиной, убаюкивает Мишутку. Воспитатель продолжает: «Спит Мишутка, крепко спит и снится ему что-то вкусное-вкусное… Вот настало утро. Все уже давно встали, умылись, оделись. А наш Мишутка спит, да спит. Надо его разбудить». Он указывает рукой на одного из ребят и, не называя его по имени, предлагает ему четко и достаточно громко произнести знакомые слова: «Мишутка, Мишутка, довольно спать, пора вставать!» Педагог просит детей соблюдать полную тишину («а то Мишутка не услышит и не узнает, кто его разбудил»), не подсказывать Мишутке. Чтобы облегчить детям выполнение этого правила, можно предложить им тыльной стороной ладони прикрыть рот («чтобы слова не выскочили»).

«Проснулся Мишутка? — спрашивают воспитатель и дети. — Знаешь, Мишутка, кто тебя разбудил? Иди к нам и найди его». Ребенок с Мишкой подходит к детям, находит среди них того, кто произнес слова, и кладет Мишкины лапы ему на плечи или усаживает Мишку ему на колени. Все аплодируют Мишке, а он кланяется. После этого участники игры вместе с воспитателем просят Мишку сделать что-нибудь забавное. Например, топнуть ножкой или покружиться, попрыгать, а ребенок, получивший Мишку, «помогает» ему (действует игрушкой). Выбирается новый ребенок, который будет убаюкивать Мишутку, и игра начинается снова.

Правила игры таковы, что укладывает и будит Мишку только тот, на кого укажет воспитатель. Когда Мишка спит и когда его будят, нужно соблюдать полную тишину. Нельзя подсказывать Мишутке (т.е. ребенку, который его держит), кто будил. На активные роли выбираются только те, кто выполняет все правила игры и соблюдает тишину.

Советы воспитателю. Игру следует проводить живо, так, что бы дети воспринимали Мишку как равноправного ее участника. Достичь этого можно с помощью образного рассказа, который сопровождает все игровые действия детей. Не превращайте игру в простое упражнение на различение голосов. Только образная, эмоциональная игровая ситуация будет способствовать как развитию слуха, так и переходу к сюжетной, творческой игре.

Игру желательно проводить неоднократно. Перед ее повторением напомните детям содержание и уточните правила. В дальнейшем содержание игры можно варьировать. Например, вместо того чтобы укладывать спать и будить Мишку, можно учить его выполнять какие-либо действия: прыгать, плясать, кувыркаться и т.п. Организация игры при этом сохраняется: Мишка (т.е. ребенок, который его держит) должен назвать того, кто предложил ему выполнить те или иные игровые действия.

В игре содержатся две активные роли — тот, кто отгадывает загадку, и тот, кто ее загадывает. Первая связана с отгадыванием слуховой загадки, а вторая — с управлением своим голосом (говорить нужно четко, достаточно громко, но не кричать).

Выполнение этой роли способствует формированию привычки разговаривать спокойным голосом. Это очень важно для воспитания культуры общения и для преодоления постоянного шума в группе из-за привычки детей перекрикивать друг друга. На активные роли привлекайте всех детей, не забывайте о робких, замкнутых, эмоционально скованных воспитанниках. Чередуя участие в игре разных по характеру детей, следите за тем, чтобы каждый ребенок выполнил обе роли.

Развитие устойчивости внимания

Прятки с игрушками