- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

- «В глубине сердца, любящего Христа...»

- От автора

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

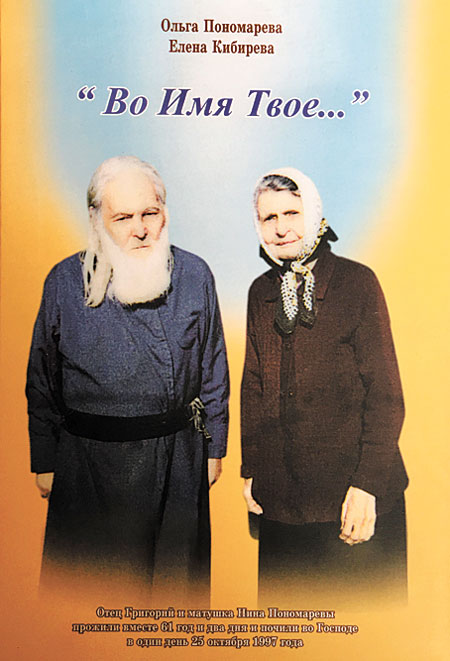

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

- О семье Пономаревых

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

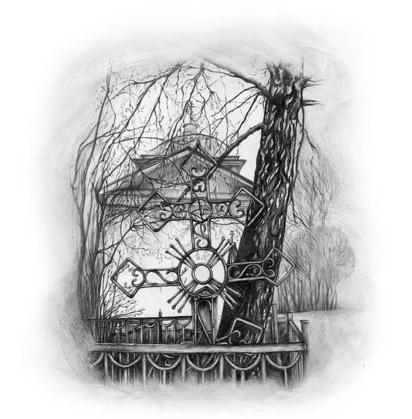

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине

Корни наши — опора наша

Господи, сподоби Небесной славы родителей моих и близких, бодрствовавших над детской моей колыбелью, взрастивших и воспитавших меня.

Господи, прослави пред ангелами благовествовавших мне слово Спасения, учивших меня добру и правде святыми примерами своей жизни…

Акафист об упокоении усопших, икос 10

Рассказывая о жизни близких отцу Григорию и матушке Нине людей, невозможно не описать подробнее судьбы протоиерея Александра и матушки Надежды Пономаревых (родителей отца Григория), а также протоиерея Сергия и Павлы Ивановны Увицких (родителей матушки Нины).

О семье Пономаревых

Бабушка Наденька, как ласково ее называли, ассоциировалась в моем детском сознании с зеленым холмиком за алтарем невьянской кладбищенской церкви. «Тут похоронена твоя бабушка Надя», — говорила мне мама, и глаза ее становились печальнее обычного. Видя ее печаль, я тоже пыталась грустить, но маленькому детскому сердцу горечь утрат была еще неведома.

— А какой была моя бабушка?

— Доброй и нежной. Она была очень красивая.

— А почему она умерла? — спрашивала я, глядя на фотографию молодой хрупкой женщины. — Ведь она была нестарая.

— Господь, Леленька, знает, когда призвать к Себе. У бабушки было слабое здоровье. Ты уже большая девочка и должна понимать, что она не вынесла бы тех продолжительных испытаний, которые выпали на долю семьи Пономаревых. Сначала пропал без вести ее муж — твой дедушка архимандрит Ардалион, принявший после ее смерти монашеский постриг, а затем арестовали и сына — твоего папу. Господь знает силы каждого, и теперь она молится за всех нас там… И ты о ней молись.

В мае 2006 года, уже завершая работу над книгой, вместе с Кибиревой Еленой Александровной мы посетили скромную могилку бабушки Надежды на невьянском кладбище, что расположена сразу за алтарем Вознесенской церкви. Как разрослась старая береза — свидетельница тех печальных событий! Она почти заслонила собой вход в оградку, так что к могилам можно пройти только в обнимку с белоствольной.

В оградке — две могилки, над которыми стоят два железных креста одинаковой конфигурации. На кресте матушкиной могилки, немного покосившемся, стоит дата: «21 января 1933 года, 55 лет», а ниже надпись: «Вечная тебе память, дорогая мама. От скорбящих детей». На соседнем кресте почти все буквы стерты, различимо только одно слово: «Симеон…». Очевидно, здесь похоронен кто-то из родных.

Упокой, Господи, их праведные души…

Заходим в небольшую кладбищенскую церковь, не закрывавшуюся здесь даже в годы войны. Деревянный однопрестольный храм в честь Вознесения Господня построен в 1866 году из часовни. Здесь служили когда-то архимандрит Ардалион и диакон Григорий Пономаревы. Служили также репрессированные и убиенные протоиереи Григорий Лобанов и Леонид Коровин. Все они пострадали за веру в 30-х годах прошлого столетия.

В храме до сих пор хранятся те святыни, у которых молились когда-то православные исповедники — знаменитые старинные иконы невьянской школы письма. Старожилы говорят, что эти иконы постепенно обновляются и даже мироточат.

А вот и старинная купель, в которой в октябре 1937 года крестили новорожденную Лелю Пономареву.

Очень мало сведений осталось и о протоиерее Александре (архимандрите Ардалионе). Известно только, что ему, как и многим, предъявили обвинение по статье 58 УК. Жизнь его, видимо, оборвалась почти сразу. Сохранилась неуточненная информация о том, что он погиб во время поездки в Москву, где должна была состояться его епископская хиротония. Очевидно, за ним вели слежку. На какой-то глухой станции его хитростью выманили из поезда и жестоко расправились с ним. До Москвы он не доехал.

После 1938 года на Урале не осталось ни одного епископа, все архиереи — сергиевские, григорьевские и обновленческие — были арестованы или расстреляны, а большинство духовенства репрессировано.[7]

Дочь архимандрита Ардалиона Мария Александровна Плясунова добилась в свое время приема у Михаила Ивановича Калинина, но ответа на запрос об обстоятельствах гибели отца так и не получила.

По рассказам отца Григория, отец Александр обладал большой эрудицией, свободно владел несколькими иностранными языками. Конечно, такой заключенный, тем более священнослужитель, был невыносим для пролетарских «троек НКВД»…

Увы! Так мало знаем мы о дорогих нам людях! У меня в руках Евангелие отца Александра с надписью от 28 мая 1934 года:

«В благословение и руководство в жизни дарится сие Евангелие милому и дорогому сыну Григорию Александровичу от любящего отца. А. Пономарев».

Просматривая эти пожелтевшие листочки, можно представить те духовно-нравственные принципы, которыми руководствовалась семья Пономаревых.

Краткий послужной список

Пономарева Александра Ипполитовича

(архимандрита Ардалиона)

(предоставлен журналу «Звонница»

Валерием Лавреновым, протоиереем

Екатеринбургской епархии, в 2005 году)

Пономарев Александр Ипполитович, 1877 года рождения

1899-1900 — священник Старокомышинска;

1900-1910 — заведовал псаломщицкой школой;

1912-1915 — шадринский уездный миссионер;

1915-1917 — служил в Шадринске;

1917-1918 — директор Шадринской учительской семинарии;

1918 — настоятель Михайло-Архангельской церкви Ревды;

1920 — настоятель Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатеринбурга;

1922-1925 — настоятель Успенского собора ВИЗа;

1925 — второй священник Успенского собора ВИЗа, возведен в сан протоиерея;

1930 — настоятель Петро-Павловской церкви пос. Полевского Свердловской области;

1932 — настоятель Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска Свердловской области и благочинный невьянского района;

8. 01. 1933 — овдовел;

20. 10. 1933 — принял монашество с именем Ардалион;

1934 — настоятель Космо-Дамианской церкви Кустаная и благочинный.

(Далее послужной список обрывается — ред.)

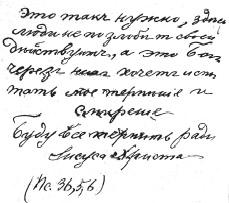

Вот несколько страничек, вложенных в Евангелие. На них — чернильные записи, сделанные рукой отца Александра:

«Это так нужно, здесь люди не от злобы ж своей действуют, а это Бог через них хочет испытать мое терпение и смирение. Буду все терпеть ради Иисуса Христа».

«Внимай себе; да не будет в сердце твоем тайнаго слова беззаконнаго» (Втор.15:9).

«Евангелие, по словам Григория Двоеслова, это река, которую легко переплывет ягненок и в которой свободно может купаться слон. Восьмилетняя девочка с наслаждением, восторгом будет зачитываться Библией, и семидесятилетний ученый с гениальным умом, глубоким опытом будет с благоговением углубляться в нее».

И далее следуют стихи И. С. Никитина, выписанные рукой отца Александра:

Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах Предвечного Слова

Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки

Божественным чувством любви,

И сердца тревожные муки

Как скоро смиряют они…

Здесь все в чудно сжатой картине

Представлено Духом Святым —

И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им,

И сущаго в мире значенье,

Причина и цель, и конец,

И Вечного Сына рожденье,

И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,

И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души.

И вновь выполненные от руки чернильные записи архимандрита Ардалиона:

«Иосиф Флавий говорит, что изучение на память слова Закона Божиего есть наилучшее искусство (Кн. 4, гл.VIII, 12), — …на что он смотрел как на причину счастия».

И далее: «Внушай слова закона, Израиль, детям своим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязками над глазами твоими; и напиши их на косяках дома своего и на вратах своих» (ср. Втор.6:7—9).

Читая духовный дневник отца Григория, можно заметить, как много внимания уделял он такой добродетели, как молчание. В его духовных советах чадам есть наставление:

«Что знаешь — молчи, что слышишь — молчи…».

Примечательно, что и протоиерей Александр Пономарев обращался к библейским премудростям, бичующим грех многоречия. Вот его выписки:

«Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден» (Сир.20:8). «Удар бича делает рубцы, но удар языка сокрушает кости» (Сир.28:20).

Далее ссылка на слова из Послания апостола Иакова: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак.1:26).

Может быть, эти выписки, заботливо сделанные протоиереем Александром Пономаревым, призывали и отца Григория к внутреннему вниманию, чтобы стяжать добродетель молчания и учить немногословию духовных чад. «Нам нужно в памяти держать, — писал отец Григорий, — святую заповедь: “Поминай последняя своя, и вовек не согрешишь!”. Если будешь это в памяти своей держать, то будешь стараться управлять своими телесными органами: руками, ногами, а особенно малым органом — языком».

Эти мысли отца Григория переплетаются с записями архимандрита Ардалиона: «Образование характера и духовная культура— важнейшие условия предохранения телесного здоровья от ущерба и растраты. Без исполнения духовно-нравственных интересов всякое физическое укрепление можно сравнить с капиталом, который поступает в руки невоздержанного и расточительного человека и служит для того, чтобы в самое короткое время быть растраченным на удовлетворение дурных страстей».

Хотя об архимандрите Ардалионе мало что известно, но почти все за него говорят записи, оставленные им в 1934 году как завещание, не только сыну, но и всем нам… Эти духовные семена, взращенные не одним поколением священнослужителей семьи Пономаревых, дали плоды во имя Господне в духовном наследии отца Григория.

«И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос…» (Мк.4:8).

Из сохранившихся записей архимандрита Ардалиона на форзацах небольшого Евангелия

«Праведность наша зиждется не на наших собственных заслугах, а на милосердии Божием…»

«Кроткий, тихий, смиренномудрый Богом похваляется, ангелами ублажается и людьми почитается» (Кирилл, архимандрит Александрийский).

«Избранные составляют плод, все же остальное — оболочка, скорлупа, которая, когда плод созреет, отпадает. Избранные составляют храм, а государство и Церковь — подмостки, служащие постройкой храма».

«Книга “Печаль и радость по слову Божию” Бухарева: в Апокалипсисе море указывает на подвижность и волнения жизни людской, земля — на твердость или устойчивость наших земных порядков, светила — на область просвещения, воздух — на движения общественного духа, огонь — на поядающий стиль мирской жизни, какова особенно война…».

О семье Увицких

О дедушке и бабушке с маминой стороны я знала значительно больше. Я выросла на руках у бабушки Павлы Ивановны. В голодные военные годы, когда мама осталась одна и напрягала все силы, стремясь что-то заработать, бабушка занималась моим воспитанием. Мы всегда с ней очень дружили. Конечно, она любила всех своих внуков, но они жили с родителями, у меня же была только мама. А папа — где-то там… так далеко, что, думая об этом, бабушка, конечно, страдала втройне: за него, маму и меня, совсем еще маленького ребенка.

Жизнь бабушки и дедушки Увицких (в девичестве бабушка носила фамилию Огородникова) началась поэтично. Дедушка — студент Казанского университета и выпускник Казанской Духовной Академии (со значком Академии, каким обозначался «диплом с отличием») — женился на Павлиньке Огородниковой при романтических обстоятельствах.

Где они познакомились, точно не знаю, но в то время за бабушкой усиленно ухаживал сын вятского «городского головы» (они жили тогда в Вятке). Его мать ясно дала понять родителям Павлиньки, что если предложение о сватовстве не будет принято, то ворота их дома будут вымазаны дегтем. Старшему поколению хорошо известны последствия такого «позора»…

Положение было тревожным. На семейный совет призвали Сергея Увицкого — об их любви и планах на будущее все домашние Павлиньки хорошо знали. Приехали и друзья Сергея по Академии, и вот что было придумано. Родители бабушки договорились «дипломатично тянуть с ответом» нежеланному жениху, а в это время друзья Сергея должны были втайне организовать его венчание с Павлинькой в одном из сельских храмов недалеко от Вятки, верстах в двадцати-двадцати пяти по Каме.

В ослепительный летний день семейство Огородниковых отправилось на прогулку на лошадях… На самом же деле в небольшом деревенском храме, где все было уже заранее приготовлено, в этот день состоялось венчание молодой четы Увицких. Всех родных оповестили заранее…

Жених и невеста сияли красотой и счастьем. Все было таинственно и романтично. Венчание всегда волнует и радует душу каждого человека, а тут еще такие особые обстоятельства… Молодежь — в приподнятом «заговорщицком» настроении, пожилые посмеиваются удачной затее.

Трогательно и проникновенно совершилось таинство венчания в дальнем деревенском храме. А после прямо на лугу одного из берегов Камы были набросаны ковры, расставлены столы и состоялся свадебный пир под открытым небом. Лужайку окружали молодые елочки, и вся она была покрыта, как свадебной скатертью, огромными ясноглазыми ромашками такой величины, каких моя дорогая бабушка больше уже никогда не видела.

Было все: и благословение родителей, и свадебные тосты родных и друзей, и сияющие глаза молодых, которые можно было сравнить лишь с блеском камской воды под лучами солнца. Дивные ромашки как свадебные букеты украшали этот необыкновенный праздник. Казалось, что любовь, радость и счастье никогда не покинут молодую семью, но только любовь и осталась с ними до конца жизни.

Из леса потянуло вечерней прохладой. Легкие, как Павлинькина фата, облачка речного тумана стали обволакивать ели, стоявшие у реки. Уставшие гости уже собирались в недолгий путь к дому, а молодой месяц с любопытством и удивлением обозревал неожиданных на этой лесной поляне посетителей. Все стало немножко призрачным… Призрачным и нереальным в свете догорающей зари, в ее отблесках на воде и в особой минуте тишины — тишины ожидания будущего.

* * *

Огромные фарфоровые чаши ромашек тянутся к месяцу, позванивая своими точеными лепестками. Попискивание птиц… Шорохи лесного зверья, затихающие перед ночным сном. Сон… Дивный летний сон! Это была гармония природы и человека. Души людей вбирали в себя красоту и благодать, чтобы в тяжелые минуты жизни, засветившись маяком воспоминаний, эта благодать могла дать им силы…

Как часто мы бываем бессильны осознать, сколько даров получаем от Господа, — даров, которые мы не заслужили по своей греховной человеческой природе. И, конечно, нам никогда не оценить, не вобрать сполна это Божественное откровение — минуты, соединяющие нас с нашим Творцом.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?».

И забуду я все — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав,

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленям припав…

Иван Бунин

Вскоре Сергея Увицкого рукоположили во иереи, и он был назначен в один из приходов. Жизнь священника по роду служения чем-то сродни жизни военного. Полное самоотреченное послушание и, чаще всего, переводы с одного прихода на другой…

Молодую чету Увицких направили в город Могилев, где дедушка служил несколько лет; здесь у них родились двое старших детей. Затем отец Сергий получил назначение в Екатеринбург и послушание на преподавательскую работу в епархиальном училище. В Екатеринбурге родились еще двое малышей — моя мама и ее брат Николай.

Жизнь семьи Увицких, по рассказам бабушки, была содержательной, наполненной общением с интересными людьми. В Екатеринбурге у них появились новые друзья: пианистка Мария Николаевна Сенилова и известный уральский писатель Павел Петрович Бажов, который тоже преподавал в епархиальном училище. Какие интересные вечера устраивались у них в доме! Отец Сергий брал в руки скрипку, Мария Николаевна садилась за фортепиано… Павлинька тоже играла и пела. Когда же родился Николай — младший сын Увицких — Павел Петрович Бажов и Мария Николаевна Сенилова стали его крестными.

* * *

Шли годы, и дедушка получил новое назначение — в город Камышлов, ректором духовного училища.

В Камышлове семья Увицких очень подружилась с доктором Скворцовым. Как вспоминала матушка Нина, однажды в результате детской шалости ей, шестилетней девочке, ранили рыболовным крючком ногу, и крючок застрял в ране. Вынуть его без операции оказалось крайне сложно. Боль была невыносимая. Побежали за доктором Скворцовым.

Позднее матушка вспоминала, как много внимания и теплой любви уделил ей доктор. Крючок с большой осторожностью извлекли, но каждый день нужны были весьма болезненные перевязки. Отец Сергий, папа Ниночки, в это время много молился о болящей дочурке и каждый день причащал ее Святых Христовых Тайн. А также учил читать дополнительные молитвы о скором выздоровлении, по ее детским силам.

Всякий раз, когда Ниночка, сдерживая слезы, не плакала во время перевязки, доктор Скворцов срезfл ей из своего сада букет роз, и она радостно предъявляла папе, отцу Сергию, результат своего мужества на перевязке.

Как и в других городах, в Камышлове у Увицких завязалось много дружеских связей. Они с радостью общались друг с другом, ходили в гости, музицировали, читали стихи и вели самые серьезные беседы о жизни, смерти и вечности…

А вот милое детское воспоминание матушки Нины, характеризующее уклад жизни в семье в то время.

Большой, светлый дом. В комнатах, залитых солнечным светом, смешиваются два запаха: цветущей сирени и яблонь, ветки которых заглядывают прямо в открытые окна. К этим двум примешиваются ароматы ванили и корицы, доносящиеся из кухни на нижнем этаже. Это бабушка Павлинька печет свой фирменный яблочный пирог с корицей.

Канун Пасхального праздника. Посреди комнаты — огромный ковер. У окон стоит черный рояль, в глубине комнаты — кресла, банкетки… В кресле сидит отец Сергий. Читает. Около него крутятся дети. Младшие, Ниночка и Коля, «собирают» цветы, вытканные на ковре, и «приносят» их папе. Старшие, Миша и Леля, слушают, что читает папа…

Какая идиллия! Но ведь так все это и было!

Это были уже времена смут, волнений и смены властей. Жизнь стала беспокойной и опасной. Духовному училищу дали предписание эвакуироваться в Иркутск. Уезжали многие — у людей исчезала уверенность в нынешнем и тем более в завтрашнем дне.

Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого…

Гражданская война в России в 20-х годах прошлого столетия настигла отца Сергия и Павлу Ивановну в Камышлове.

В городе уже начались беспорядки, грозящие перерасти в серьезные военные события, и преподавательскому коллективу камышловского духовного училища было рекомендовано эвакуироваться в Иркутск. За педагогами потянулась остальная интеллигенция города и простые граждане, ничего хорошего от новых порядков не ожидающие. Начались суета и суматоха. Надо было быстро собирать и упаковывать домашние вещи, ведь уезжали не известно на сколько. Быть может, навсегда. Достать лошадей, подводы в эти дни было практически невозможно… Часть людей уезжала, часть оставалась — и тех, и других ожидала полная неизвестность.

Страх отъезжающих, страх остающихся…

Сколько личных драм, сломленных судеб!

Сколько пролитых слез, прощаний, горьких переживаний, расставаний навек!

Камышловские улицы заполнены подводами с беженцами. На выезде из города — многочасовая «пробка» из телег, пролеток, экипажей, подвод и т.д.

Хмурый осенний день начинает клониться к вечеру. Вот и дождик стал накрапывать, все усиливаясь и грозя превратить выездные городские дороги в слякоть. Кругом шум, крики, брань. Человеческая злоба густо «висит» в воздухе, постоянно выплескиваясь на окружающих и напрягая их и без того натянутые нервы. Люди волнуются. Дорожные заторы усиливают напряжение. Не исключено, что придется ночевать там, где остановился, пережидая, когда возкb и телеги двинутся вперед. Прямо под дождем отец Василий Словцов, тоже уезжающий с родными, предлагает отцу Сергию и еще некоторым семьям свернуть с большакf на какую-то объездную дорогу, по которой ему приходилось ездить. Решились. Дети давно ревут, голодные, замученные; да и взрослые измотаны до предела. Делают крюк по расползающейся в глинистую кашу дороге километров тридцать-сорок. Опускается ночь.

Но слава Богу! Где-то рядом деревня. Видны слабые огоньки, и доносится лай собак. Подъезжают. Просятся на ночлег. Хозяева дома, куда постучали, разрешили переночевать в сарае. Это просто счастье. В сарае не холодно. Можно укрыться на сеновале в сене.

Сколько бы раз в детстве мне ни рассказывали следующую историю и бабушка, и мама — всегда глаза их наполнялись слезами. Было видно, что они вновь и вновь переживают эту произошедшую так давно историю: бабушка — как непосредственный активный участник событий, мама — как маленький ребенок, переживший взрослую беду и страх потери родного человека, отца.

А события развиваются следующим образом: в сарае, пытаясь устроить семью на ночлег, отец Сергий забирается на телегу и пытается разложить в ней сено, а сверху — постель.

Над ним низко нависают доски сеновала. А сено все не укладывается как надо. Он приседает на корточки прямо в телеге — ноги уже совершенно затекли. Наконец удается разровнять сено. Уложив на него постель, он со вздохом облегчения резко поднимается во весь рост и… со стоном падает на только что настеленную постель, теряя сознание. Оказалось, что меж досок в настиле сеновала торчали вилы, направленные своим острием вниз. Среди клочьев висящего сена их совершенно не было видно.

Все же не перестаешь удивляться, как враг человеческий подкарауливает каждый наш шаг, каждое движение… Резко распрямившись, батюшка головой, теменем врезается в зубцы вил, направленных прямо на него. Это были действительно вилы нечистого…

Кровь моментально заливает голову, шею, льется по одежде. Он лежит без сознания. Живой ли? Все вокруг цепенеют от ужаса произошедшего.

Матушка Павла понимает, что все теперь ждут ее действий. Она с отчаянной мольбою ко Господу кое-как приводит дедушку в сознание. Поит его святой водой. Обмывает раны на голове. Посылает за врачом, тоже из беженцев…

Медицинская помощь была оказана. Несколько дней отец Сергий пролежал не вставая, даже не поднимал головы. Ему делали перевязки, помогали восстановить силы. Постепенно ему стало лучше, и надо было спешно ехать дальше.

По дороге дедушка и бабушка постоянно читали благодарственные молитвы ко Господу, молитвы о здравии. Вроде бы все обошлось и раны зарубцевались.

Надо сказать, что позднее всю оставшуюся жизнь у отца Сергия бывали сильнейшие головные боли. Скорее всего, помимо кjлотой травмы головы он получил сильное сотрясение мозга.

Много лишений, трудностей и невзгод вынесла семья Увицких в последующие годы. Павла Ивановна рассказывала, что когда они жили в Иркутске, то попали под перекрестный обстрел «красных» и «белых». Находясь в университетской ограде, они видели пролетавшие над ними снаряды и слышали, как невдалеке рвались бомбы.

Через год Увицкие вернулись в Камышлов, где дедушку неоднократно арестовывали за церковные проповеди. Впоследствии его заключили в екатеринбургскую тюрьму; там он заболел тифом, но после пребывания в тюремной больнице был освобожден.

Все жили в большом напряжении.

В Екатеринбурге начинался голод. Бабушка говорила: «Голодали до ужаса»…

В это время из села Меркушино Верхотурского уезда к екатеринбургскому епископу приехали прихожане меркушинского храма просить назначить им священника. Выбор пал на отца Сергия, и всей семьей они едут в Меркушино, под покров праведного Симеона Верхотурского. В этом уезде голода не было. Хлеб — в достатке, торговые ряды завалены огромными рыбинами.

Под защитой святого Симеона они понемногу пришли в себя, и уже сами могли помогать голодающим, приезжающим в Меркушино из других мест.

Тифозная шуба

Голод и болезни почти всегда соседствуют друг с другом, скашивая свою обильную, черную жатву. Голод, свирепствующий в России в 20-х годах, в большинстве уездов был повальным, но где-то жилось все-таки полегче. В Верхотурском же крае, по милости Божией, голод не так терзал население, однако эпидемия, скорее, даже пандемия тифа, прокатившаяся по всей стране, захватила все села Верхотурья.

Как вспоминала матушка Павла: гробы, гробы, гробы… В храме отпевали по 8-10 человек сразу. Куда ни посмотришь — люди, одетые в черное, горестными группами провожают своих умерших. Город, близлежащие села — как вымерли. Базарные площади, всегда заполненные людьми, пустуют. Редко-редко увидишь человека, промелькнувшего по улице быстро как тень. Даже звонкоголосых, вездесущих ребятишек и тех не видно. В глазах окружающих — затравленность, страх, слезы… Нет ни одного лица, которое не опухло бы от слез. Большинство людей — с потухшим, ушедшим в себя взглядом.

В церкви все больше заказывают поминальные службы. Страшно. Господи, как все-таки страшно!

Уберечься от тифа невозможно. Он — везде. И формы его различны. Тиф сыпной, тиф брюшной, тиф возвратный. Как во время средневековья — гибнут целые семьи, мгновенно заражаясь один от другого, вымирают села. Тиф, никого не щадя, уносит жизни, и только наспех заколоченные окна домов, одиночно хлопающие ставни да вой несчастных брошенных животных кричат: в стране беда!

Батюшка, отец Сергий, почти не помнит, когда спал. Службы в храме идут каждый день. И каждый день — панихиды и отпевания. Отпевают целыми семьями. Поток умерших — неиссякаемый.

А после обеда — требы, бесконечные требы. И там его уже с нетерпением ждут, умоляют, надеются… Уезд — огромный, селенья разбросаны далеко друг от друга. Где-то надо исповедать и причастить Святых Христовых Таин, где-то соборовать. Но чаще всего он отпевает тех несчастных, кого довезти до храма уже некому.

Перемещался батюшка по пустым заснеженным дорогам на возке, запряженном выбивающейся из сил лошаденкой. Морозы в тот год стояли лютейшие, и отец Сергий молил Господа, чтобы Он не оставлял его в этих сложных, на грани человеческих сил испытаниях и даровал ему волю и веру, даровал силы — и душевные, и физические. Все смешалось в его голове: когда — ночь, когда — день…

Какими-то урывками отец Сергий заезжал домой, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих: благословить, удостовериться, что никто не заболел.

В один из таких приездов матушка Павла сообщила отцу Сергию, что ему кто-то из прихожан пожертвовал шубу. Огромную енотовую шубу, которая как громадный зверь лежала в прихожей, завернутая в большой мешок. Вот это да! Шуба — это здорово! Он так продрог в своем пальто, явно не рассчитанном на дальние, изнуряющие переезды, да еще в такие морозы, на пронизывающем до костей ветру.

Передохнув, он снова собрался в свой нелегкий путь требного батюшки по селам и весям Верхотурья. Но теперь он в теплой енотовой шубе! Конечно, в теплой одежке переносить дороги намного легче.

Прошло какое-то время.

Но что с ним? Или он совершенно выдохся и невыносимо устал? В голове все гудит, он с трудом передвигает ноги, он просто теряет сознание, читая молитвы. Тело сотрясает озноб, бросая его то в жар, то в холод. Надо заехать все же домой, выпить какое-нибудь лекарство, хотя бы таблетку от головной боли, раскалывающей голову. Или жаропонижающее…

Однако настойчивая мысль вновь и вновь посещает его: похоже, ох как похоже, что он заболел…

Отец Сергий анализирует свое состояние, ведь он врач по образованию и у него уже был тиф в екатеринбургской тюрьме; конечно, он знает его грозные признаки! Приехав домой, батюшка, едва скинув шубу, почти упал на руки матушке с температурой 40 градусов. Так в их дом пришел тиф.

А вскоре начали болеть дети. Сразу все. Это было что-то страшное. Матушка Павла и ее старенькая мама, Ольга Тихоновна, которая в то время жила с ними, метались между больными. У детей к тому же был тот самый «возвратный» тиф, который доводил организм больного до полного истощения и зачастую приводил к гибели.

Но, благодарение Господу, сначала отец Сергий, а потом и ребятишки, по молитвам родителей, стали поправляться и приходить в себя — исхудавшие, осунувшиеся, со стрижеными головками….

Но тут заболевает Ольга Тихоновна. Она, стойко все выдержавшая и выходившая целое семейство, неожиданно слегла. Тоже с тифом. Видимо, ее ослабленный организм больше не смог сопротивляться. Что ни делали отец Сергий с матушкой Павлой, прилагая все силы, чтобы вытащить из тяжелой болезни близкого человека, но… Господь рассудил иначе. Ольга Тихоновна скончалась. Все родные: и взрослые, и дети — горько оплакивали ее и горячо молились о ней, провожая в последний путь. Упокой, Господи, ее душу.

Заключительным аккордом стала болезнь матушки Павлы Ивановны. Но она прошла как-то не так тяжело и длилась недолго. Может быть, во время ухаживания за своими больными у нее выработался иммунитет, а может быть, Господь ее просто пожалел.

Кстати, о шубе. Когда, тяжко переболев, все стали приходить в себя и приводить дом в порядок, то обнаружили, что шуба, в которой почти неделю разъезжал отец Сергий, кишела, буквально кишела насекомыми — переносчиками тифа. И как они не заметили это сразу? Что потом ни делали с этой шубой, как ни обрабатывали — вши были неистребимы.

Пришлось шубу сжечь. Такой тяжелый период времени довелось пережить на семью Увицких. Впрочем, трудности у них как начались, так и не заканчивались до конца их жизней — как дедушкиной, так и бабушкиной.

Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

В Симеоновском храме дедушка много служил и постоянно проповедовал — у него был дар проповедника. Это и стало причиной новых притеснений.

Опять переезды, служба в нижнетагильском Никольском храме на Вые, куда отца Сергия назначили настоятелем и одновременно благочинным Нижнетагильского благочиния. Надо сказать, что Никольский храм в Нижнем Тагиле имел уникальную архитектуру. Построенный Демидовыми, он был похож на будущий храм Христа Спасителя в Москве. В нижнем храме церкви находилась усыпальница знаменитого рода Демидовых с оригинальными скульптурными группами членов семьи, выполненными итальянскими мастерами из мрамора, малахита и нефрита. Дедушка говорил, что это бесценные художественные произведения.

В 1928 году (по другим документам в 1930 году — ред.) отца Сергия вновь арестовали. Храм закрыли, а через несколько лет взорвали во всей его красоте. Долгие годы на этом месте был рынок.

Нижний Тагил особо славился своими зарытыми (в прямом смысле) ценностями семейства Демидовых. Детство мое прошло в этом городе, и, бывая в гостях у тагильчан, я часто видела у них необычайной красоты старинную посуду (явно из разоренного дома Демидовых) и древние иконы (возможно, из взорванного Никольского храма). Были и небольшие скульптуры или фрагменты скульптур из малахита и нефрита. Несмотря на свой детский возраст, я интуитивно понимала, что это были шедевры…

В этом же году после взрыва Никольского храма дедушку выслали в Вишерский ГУЛАГ.

До 1937 года, когда НКВД возглавил Ежов[8], свиданий с заключенными можно было добиться легче, чем впоследствии. По милости Божией бабушке было разрешено свидание с мужем, и она вместе с младшим сыном Николаем отправилась в этот край — край дикой природы, северных коварных рек и речушек, таящих опасность, край огромных лесных массивов, закрытых колючей проволокой, с вышками для часовых. В эти годы почти повсеместно страну стали покрывать огороженные «колючкой» лагеря и скорбные «поля тишины» — места массовых погребений безымянных заключенных.

Николай сопровождал бабушку в этом нелегком пути, пролегавшем по двум или трем рекам. Они плыли и на небольшом пароходике, и на моторной лодке, и даже на простой плоскодонке. Для Павлы Ивановны эта поездка была отчаянным шагом, так как с детства она смертельно боялась воды. Впоследствии Николай Сергеевич описал эту поездку. Он поведал, как они плыли под нависшими над водой скалами громадного утеса, который, неожиданно вырастая, загораживал собой полнеба. При приближении он выглядел угрожающе. Описал Николай и одинокий «камень-говорун». Любые разговоры в этом месте через пару секунд повторялись с прежней четкостью, отражаясь от каменного столба. Впечатлений во время пути было, конечно, очень много, но их перекрывали страх и боль за судьбу родного человека.

Встреча с ним состоялась. Лагерное начальство, узнав, что заключенный владеет латынью, назначило отца Сергия врачом лагерной зоны. Именно благодаря тому, что он был «врачом», свидание разрешили на несколько дней. «Вот и врачую, — говорил он приехавшей бабушке, — молитвой да принципом “не навреди”…»

Когда бабушка с Николаем уезжали со свидания, дедушка отдал им Иерусалимский Крест, в который была вложена частица Древа Господня. Этот Крест дал отцу Сергию в вишерском лагере старенький больной священник — отец Николай, который, видимо, боялся, что долго в таких невыносимых условиях не протянет. При обыске отцу Сергию несколько раз приходилось прятать святыню, и он очень боялся, что Крест попадет в чужие руки и над ним могут надругаться… Крест этот очень помог бабушке на обратном пути из мест ГУЛАГа.

Свидание в Вишере состоялось в июне 1931 года.

А осенью этого же года бабушкин племянник Петр Игумнов сумел выхлопотать еще одно двухчасовое свидание, но уже на Беломорканале, куда был переведен дедушка. Жуткие рассказы поведал он бабушке во время встречи. В лагере Беломорканала заключенных подвергали тяжелым пыткам: набивали комнату людьми, вплотную стоящими друг к другу, так что сесть было совершенно невозможно, затем включали ослепительный свет и вынуждали людей часами стоять в таком положении. Охрана в это время следила за теми, кто, изнемогая, начинал падать или висел, удерживаемый своими товарищами. Несчастного подвергали тяжкому избиению…

И самое последнее свидание, если его можно так назвать, — там же, на Беломорканале. Бабушка идет по территории лагеря… Кругом вышки, колючая проволока, повсюду снующие люди… Вдруг ее окликает какой-то старик: «Павлинька!». Так звал ее дедушка. В этом опухшем, совершенно седом, еле бредущем человеке бабушка не сразу смогла узнать своего мужа. Но, вглядевшись в назвавшего ее по имени человека, вдруг узнала его и зарыдала. Конвоир резко оттолкнул ее, заявив с усмешкой, что «свидание окончено». Это была их последняя встреча. В 1932 году, 12 марта, дедушка умер, о чем много позднее было прислано извещение.

На одной из картин современного художника Ильи Глазунова изображена рука «вождя мирового пролетариата» с зажатой в ней огромной курительной трубкой. Рука занимает почти весь холст и загребает несметные толпы бегущих, ползущих и лежащих людей, которые в контрасте с рукой — не больше булавочной головки. Символично! Судьбы многих людей в то время оказались похожими, но когда связываешь эти трагические события с конкретной судьбой дорогого человека, то сердце еще более сжимается от нестерпимой боли и скорби…

Бабушка прожила до девяноста двух с половиной лет. Сколько еще пользы и добра принесла она за годы своей жизни! Много лет проработала Павла Ивановна регентом правого хора в единственной тогда в Нижнем Тагиле Казанской церкви на Вые. Она переписала огромное количество партитур и партий для хора. Даже лишившись после неудачной операции глаза, она продолжала (правда, с трудом) посещать храм. Хотя сама бабушка жила очень трудно, однако всегда стремилась оказать поддержку бедным и голодным людям. Она помогала всем своим детям, воспитывала внуков и, дождавшись правнуков, преставилась 2 декабря 1977 года.

Наверное, при встрече с дедушкой в мире ином она радостно могла сказать: «Путь к тебе был долгий и трудный, и каждый из нас шел своей тернистой дорогой во Имя Господа нашего Иисуса Христа. Но теперь мы будем вместе славить Его и ничто не омрачит нашей радости в светлом Небесном Царствии!».

В канун Святой Пасхи 2006 года Святейшим Синодом Русской Православной Церкви были канонизированы священнослужители, пострадавшие в сталинских репрессиях 30-х годов ушедшего века. Они были причислены к лику святых, как исповедники и новомученики православной веры. Среди канонизированных мой дед — протоиерей Сергей Александрович Увицкий (1891 г. — 12 марта 1932 г.).

Православные матушки

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Примеры беззаветного и ревностного служения Господу и Его Святой Православной Церкви дало не одно поколение семей Пономаревых и Увицких. Но совершенно особенное служение — служение православных матушек, и мне хотелось бы на конкретных примерах, которые хранит память, показать значение и роль жены священнослужителя, будь то супруга диакона или иерея.

К сожалению, тоталитарный режим, в котором находилась наша страна семьдесят лет, уничтожил преемственность традиций православного образа жизни как всего государства, так и всех, почти без исключения, членов советского общества. Стерты были рамки канонического общения не только Церкви и государства, Церкви и общества, но и общение в самой Церкви верующих, которые в былые времена буквально с рождения впитывали православные устои. Сейчас многие не знают, как правильно обратиться к священнику, тем более к Архиерею, не знают внутренних правил поведения в храме, названия икон и многого другого. Может быть, именно поэтому часто случается, что людей, впервые переступивших порог храма, особенно молодых, так резко и даже зло одергивают старушки за их неправильное поведение, чем вызывают неприязненное отношение не столько к себе, сколько к самому храму. Конечно, не каждый человек, только что начинающий ходить в дом Божий, может и хочет понять, что старушка эта не желает плохого, а, как умеет, охраняет чистоту церковных традиций. Проявляя ревностность не по разуму, она сердится, делая то или иное замечание, повышает голос, вместо того чтобы тихо, спокойно, вежливо разъяснить человеку, что можно и как нужно. Пишу это потому, что не раз бывала свидетелем таких неприятных сцен в храме.

Наверное, каждый из нас понимает, что в церкви мы лишь временные гости, и люди, которых Господь впервые привел в храм Божий, идут сюда не для выслушивания наших едких замечаний в свой адрес. Они приходят к Богу, к Пречистой Богородице и к святым угодникам Божиим. Они обретают веру. Поэтому каждого из нас должны наполнять доброта и терпение, ласковое, внимательное отношение к ближнему и желание помочь человеку на его пути ко Христу. Об этом часто говорил своим духовным чадам отец Григорий. И если ты видишь, что происходит что-то «не по правилам», — то без злобы и раздражения, а с участием подойди к человеку и тихо объясни… Я уверена, что люди поймут и примут доброе и ласковое слово. Никто из нас не станет кричать на младенца или смертельно больного человека и грубо одергивать его, а ведь многие из людей, только что пришедших в храм, как в духовную лечебницу, есть такие же «младенцы» или нуждающиеся в излечении больные. С ними нужно обращаться бережно, и тогда вместо озлобления разольется в душе человека благодарное чувство.

Вот как писал о подобной ситуации отец Григорий в своих духовных советах «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души». На жалобу: «В храме порой так трудно стоять и молиться: ходят, толкают, разговаривают…» — он отвечал словами святых отцов:

«Да, трудно! Но на храм, как прежде и на монастырь, надо смотреть как на больницу. И молитвы читают: “Пришел во врачебницу”. И отец Варсонофий Оптинский говорит, что на больных не обижаются. Кто чем болен: кто унынием страдает, кто — раздражением, кто — гневом, кто — нетерпением. И всех надо в жизни и в храме терпеть: все пришли к Богу и жаждут исцеления. И, конечно, посмотреть на себя: может быть, и от меня кому-то трудно, и я кому-то мешаю».

Прошу прощения у читателей за то, что невольно отступила от темы этой главы, но такие конфликты, к сожалению, имеют место в нашей жизни и являются печальным результатом утраченных нами православных традиций.

* * *

Никакими словами невозможно переоценить роль и значение матушки в жизни прихода. Несомненен и воспитательный характер поведения матушки, и пример ее, как человека, чей образ служения, как сказано в Писании, это «не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3-4).

То, как общается матушка с людьми: с каждым ли страждущим, обратившимся за духовной помощью к священнослужителю, или с любым другим человеком, — является лакмусовой бумажкой, по которой можно понять и настрой, и отношение священника к своей пастве.

Мысли мои возвращаются в далекое детство, и перед глазами встают дивные образы православных матушек, таких разных по характеру и по возрасту, но одинаково светлых и, если можно сказать, благодатных: матушки священников, служащих в приходах того трудного времени; матушки репрессированных священнослужителей; матушки-вдовы… Так светлы были их лица, несмотря на все бытовые тяготы, так они были дружелюбны и ласковы с окружающими, что люди тянулись к ним каждый со своей болью, с трудным и порой неразрешимым семейным вопросом, желая ощутить в них хотя бы частицу той благодати, которая дана была их супругам — пастырям.

* * *

Лишь по рассказам старших я знала о своей бабушке — матушке Надежде Леонидовне — маме отца Григория. Сколько света и тепла несла она людям! Как помогала всем, чем только могла: и советом, и сочувствием, и конкретным делом, стараясь поддержать в людях веру в Господа и надежду на Его помощь. Она ушла из жизни очень рано, еще до моего рождения.

Другая моя бабушка — матушка Павла Ивановна — мамина мама. О ней я, конечно, могу говорить бесконечно. Почти до шестнадцати лет я росла на ее глазах. Я обязана ей очень многим. Помню, как мама по четырнадцать часов в день просиживала за швейной машиной, зарабатывая на пропитание семьи. А бабушка заботилась о моем воспитании и занималась домашним хозяйством. Павла Ивановна была широко образованным человеком. Она знала несколько языков, играла на фортепиано и очень хорошо пела. А сколько она помнила историй из своего детства и юности! Бабушка много читала, пока позволяло ей зрение, и именно она вводила меня в круг своих литературных симпатий. Сначала сказки А. С. Пушкина, потом его «Повести Белкина», далее — рассказы Чехова, повести Тургенева, стихи Тютчева, Фета, Майкова… Всего не перечислишь! Но прежде всего, конечно, помнятся ее рассказы о Господе, о Пречистой Божией Матери и святых угодниках Божиих. Именно она стала моим первым законоучителем, постепенно открывая мне совершенно иной мир — мир веры в Иисуса Христа, Сына Божия, что было недоступно и запретно для других моих сверстников.

Павла Ивановна была регентом на правом клиросе нижнетагильского Казанского храма. Она часто брала меня с собой на церковные службы; я видела, как обращались к ней люди, и бабушка, перенесшая арест и смерть мужа, одна вырастившая четырех детей, находила в себе силы для утешения, ободрения и помощи каждому страждущему человеку.

Еще припоминается мне супруга отца Андрея Чечулина — матушка Анна Гавриловна. Отец Андрей служил тогда в Казанской церкви Нижнего Тагила, а матушка Анна пела на клиросе. Она помогала всем нуждающимся и снискала себе уважение как человек щедрый, помогающий людям «не шумно».

Про родительницу одного из духоносных старцев сохранилось предание, что она хлебом, розданным бедным, устелила себе дорогу в рай. Подобное, наверное, можно было бы сказать и о матушке Анне Гавриловне.

Матушку Елизавету Николаевну Оранскую, тещу младшего сына протоиерея Сергея Увицкого, я помню до последних дней ее жизни. Потеряв мужа — протоиерея Михаила (его расстреляли в 30-е годы), она осталась с пятерыми совсем маленькими детьми. Сколько горя, нужды ей пришлось пережить, сколько пришлось трудиться! Но, когда бы ее ни видели — она всегда была бодра, приветлива, очень гостеприимна. Это была яркая, интересная, очень энергичная женщина с выразительными черными глазами. Единственного сына она проводила на фронт. Как горячо молилась она о нем! Ее дочери рассказывали, что матушку можно было видеть молящейся среди ночи и осеняющей крестным знамением фотографию своего сына. Не зря сказано, что молитва матери со дна моря достанет — сын по ее горячим молитвам вернулся живой и невредимый и долгое время работал преподавателем фортепиано в музыкальном училище.

Всех своих детей матушка Елизавета Николаевна вырастила и «поставила на ноги». И все одна! Ее доброта и участие просто поражали. Когда мы с мамой жили в Свердловске и материально очень бедствовали, то приезжали за помощью к Оранским, и Елизавета Николаевна, не имея денег, шла к соседям одолжить для нас с мамой. Много ли людей, сами испытывая в то трудное время нужду, оказали бы другому помощь? Обладая по своей природе очень живым, оптимистичным нравом, она и детей своих воспитала стойкими и жизнелюбивыми. В доме у них хорошо пели. У всех дочерей были красивые голоса. Гостить у Оранских было всегда весело и интересно, дом их был гостеприимный и теплый.

О матушке Елене Львовне Пономаревой, однофамилице семьи отца Григория и одновременно свекрови старшей дочери протоиерея Сергея Увицкого, к сожалению, я знаю только по рассказам. Она потеряла мужа, иерея Петра, в ночь на Рождество Христово. Он скончался от тифа в 1919 году в селе Салка, недалеко от Нижнего Тагила, где находился его приход. Матушка осталась с пятью детьми, их младшему сыну Александру тогда исполнился только годик. Глубокая вера в помощь Господа помогла ей выстоять и поднять детей. В войну она проводила на фронт четырех сыновей, и (как горяча была молитва матери о своих детях!) все четверо без единой царапины вернулись после Победы домой. Однако Елене Львовне не суждено было увидеть их возвращение. В 1942 году она скончалась от голода. Свой паек и «аттестат», который присылал ей младший сын, она отдавала жене и маленькой дочке другого сына.

Сколько судеб, сколько примеров чистой, святой жизни! Потерявшие своих мужей-священников и сами оставшиеся в трудное время без опоры, эти женщины всегда помнили своё предназначение: быть матушками! Они стремились дать людям то утешение, ту заботу и теплоту, которую несли для своих духовных чад их супруги-священники. Всеми силами помогали они нуждающимся, тогда как сами бедствовали. Несмотря на трудности и гонения, матушки свято чтили Православную Церковь и во всех своих невзгодах, бедах и печалях уповали только на помощь и милосердие Господа. Не уклоняясь от святых заповедей Божиих, они воспитывали своих детей истинно верующими православными христианами.

Матушка Анна Даниловна Коровина — супруга репрессированного протоиерея Леонида Коровина. Ее я помню с тех пор, как научилась ходить. К сожалению, место служения отца Леонида в памяти не сохранилось. Анна Даниловна и две ее дочери (Верочка и Ольга) были нашими соседями по дому, когда мы жили «на Пихтовке». Глубоко верующая, очень интеллигентная семья. Матушка Анна Даниловна, всегда добрая и чуткая к чужому горю, одна вырастила и выучила своих девочек. Нельзя было сказать, что для нее самое легкое горе — это чужое… Трудности и беды окружающих она принимала близко к сердцу. Потеряв мужа, отца Леонида, она пережила еще одну трагедию: смерть от туберкулеза старшей дочери Веры. Но душа матушки не взбунтовалась, а перестрадала, с покорностью приняв то, что послал ей Господь. Приходя в храм, Анна Даниловна смиренно возносила Богу молитвы о своих дорогих умерших. Она всегда оставалась чуткой к горю других и всю жизнь была верна христианской заповеди: «Тяготы друг друга носите». Скончалась она, уже будучи в преклонных годах, на руках у младшей дочери Ольги, оставив в сердцах и душах людей светлую, благодарную память о себе.

А ведь годы-то были какие! Война, массовые репрессии, голод, нищета… Наверное, в такое время и познается подлинная сущность и ценность человеческой личности и ее истинная вера. Не зачерстветь, не загрубеть, не погибнуть в борьбе за выживание — это и воспитание, и дары души, и отраженный свет пастырской благодати. Все нам дается по дару Христа.

Несколько слов хочется сказать о супруге священника Константина Плясунова — Марии Александровне, сестре отца Григория. Она была верным и преданным другом своему мужу — настоятелю кафедрального собора в Оренбурге отцу Константину. Ее знал весь город. За поддержкой к ней обращались обездоленные сироты и старики, оставшиеся после войны без средств к существованию, и она никогда не отказывала им в помощи. Кроме настоятельства, отец Константин занимался епархиальными делами и писал научно-богословские труды. Матушка принимала активное участие в подборе духовного материала для батюшкиных трудов, перепечатывала их на машинке. Круг интересов Марии Александровны и ее забот был необычайно широк. Обладая, как и все дети отца Александра Пономарева, литературными способностями, она вела переписку с широким кругом журналистов, поэтов и литераторов (в основном Москвы и Самары). Ее письма были такими глубокими по содержанию, что их можно назвать маленькими литературными шедеврами.

И, наконец, примером несения своего нелегкого, но верного служения православной матушки является моя мама, Нина Сергеевна Увицкая.

Обобщая все сказанное, хочется подчеркнуть самую главную мысль, — что жена священника имеет перед Господом особые обязательства. Она несет свой нелегкий крест и призвана Богом, чтобы разделять все трудности своего супруга — пастыря Церкви Христовой, облегчая ему бремя служения пастве, которой он обручен.

До революции молодые девушки, оканчивающие епархиальные училища, получали необходимое образование и готовили себя для служения Церкви. Они изучали богословские предметы, пение, рукоделие и домоводство. Такая умная, и образованная, и трудолюбивая жена была призвана стать надежной помощницей священнослужителя в его жертвенном труде на благо Церкви Христовой. Обладая ш ирокими знаниями, молитвенно настроенная, она становилась образцом для подражания для своих детей, для близких и родных и для всех верующих.

Домовладыка Господь, давая наставления добродетельным женам, сказал: «Она… уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности» (Притч.31:26-27).

В завершение хочется сказать, что Господь снова и снова призывает уже новое поколение молодых людей на служение Себе и Своей Церкви. И в этом стремлении посвятить себя целиком служению Господу большую роль играет женщина — жена или невеста будущего священнослужителя. Насколько глубоко она понимает путь, выбранный ее близким человеком? Как он нелегок и для будущего батюшки, и для нее, не просто супруги, но той, которая несет перед Господом особое служение — служение матушки. Служение, которое заключает в себе в первую очередь жертвенность и умаление личных интересов ради батюшки, обрученного Церкви.

Наверное, долг матушки — постараться стать для каждого человека примером в благочестии и стяжании Духа Святого, в проявлении особой любви и сострадательности к ближнему, в умении облегчить своему мужу-священнику заботу о «словесных овцах», вверенных ему Господом.

«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Притч.31:30-31).

[7] Прот. Лавренов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. — Екатеринбург, 2001.

[8] Ежов Николай Иванович (1895-1940) — нарком (министр) НКВД с 1936 года. Время его руководства деятельностью НКВД самой черной страницей вошло в историю наркомата (массовые расстрелы, жестокость на следствиях). Был обвинен в антипартийной деятельности, шпионаже. Расстрелян в 1940 году.

Комментировать