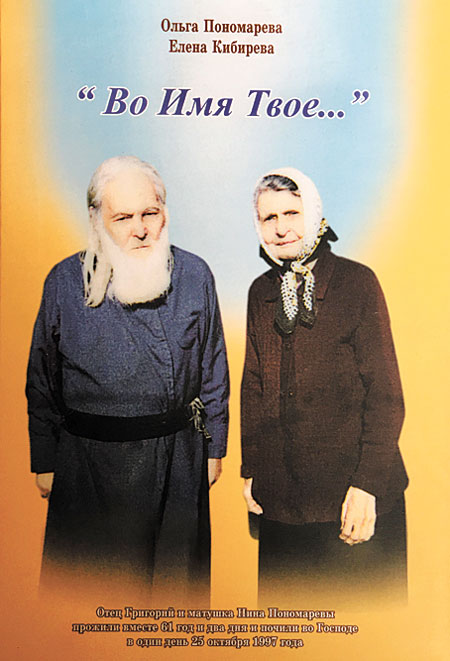

- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

- «В глубине сердца, любящего Христа...»

- От автора

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

- О семье Пономаревых

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине

Царский Крест

Тени прошлого из дома Ипатьева

Хочу рассказать историю, произошедшую со мной в юности, — историю мистическую, которая недавно вновь всколыхнулась в душе, обновленная неожиданными красками и размышлениями.

Если пост и молитва — два крыла, возносящих душу к Господу, то духовная музыка, молитвенное пение — светильник, озаряющий порывы и устремления души, помогающий раскрыть и обогатить ее.

В конце 50-х годов я училась в Свердловске в музыкальном училище им. П. И. Чайковского. Мы, иногородние студенты, жили в основном на частных квартирах, а за лето старались найти жилье на следующий учебный год, что было непросто.

Уезжая на каникулы к родителям в Нижний Тагил, я попросила мою подругу-свердловчанку подыскать что-нибудь подходящее. В начале июля она позвонила мне и сказала, что нашлась неплохая квартира, близко от училища, и мне надо побыстрее приехать.

Тот, кто бывал в те годы в Свердловске, возможно, помнит часть города в районе Дворца пионеров (бывший Харитоновский дворец). Группа зданий Харитоновского дворца[9], построенного в стиле классицизма, вольготно раскинулась на холме. Его своды возвышались один за другим, образуя подобие гигантской «лестницы», на каждом выступе которой размещался небольшой архитектурный комплекс в виде группы колонн и строений, выполненных в том же стиле.

«Лестница» вела к основному зданию, расположенному на вершине холма, рядом с храмом Вознесения Господня. В усадьбе дворца был когда-то ухоженный парк, в центре которого — озеро с перекинутым через него ажурным мостиком и беседкой, почти на воде.

В Харитоновском дворце в свое время побывал император Александр I.

В городе всегда считали, что эти места подернуты дымкой таинственности. Поговаривали, что под дворцом был прорыт длинный подземный ход, который протянулся далеко под рекой и выходил на другой конец города. Говорили и о несметных богатствах Харитонова, ставшего прообразом промышленника Привалова в «Приваловских миллионах» Д. Мамина-Сибиряка.

Дом Ипатьева[10], построенный напротив храма Вознесения Господня, и Харитоновский дворец разделял Вознесенский проспект (ныне улица Карла Либкнехта). Ипатьевский дом стоял в начале пологого спуска к реке Исети. Весь этот большой каменистый склон холма, венчающийся величественным Вознесенским собором, в то время был плотно застроен одно- и двухэтажными домами весьма затейливой архитектуры — с двориками, резными деревянными заборчиками и беседками в тенистых садах. Дома эти давно утратили своих былых хозяев.

Узенькими переулками и протоптанными дорожками можно было буквально за три-пять минут спуститься от Ипатьевского дома к набережной или, наоборот, подняться мимо него к Вознесенскому храму, к филармонии, а там уже недалеко музыкальное училище, только дорогу перейти.

Дом, где я сняла комнату, стоял напротив Ипатьевского, ниже по холму. Их разделяли большой каретный сарай, какие-то запущенные участки земли и старые дворовые постройки… Квартира меня вполне устраивала, можно было даже поставить пианино, что было решающим обстоятельством. Единственное, что смущало, — близость Ипатьевского дома.

Что сказать про Ипатьевский дом? Вернее, про наше к нему отношение в те годы?

Страх.

Довлеющее чувство — именно страх. Страх перед трагедией, случившейся в нем в 17-м году, о чем много лет хранили память и стены, и камни этого дома, и даже деревья, растущие в заброшенном саду.

В те годы мы очень мало знали о Государе Николае II, о Царской семье, но трагедия их гибели вызывала и тогда чувство сопереживания — человеческого сопереживания людям, прошедшим через ужас насильственной смерти. Для многих Ипатьевский дом являл собой словно живого обвинителя в злодеянии, и отношение к нему было самое разное, но только не безразличное. Нам, молодым, он, грузно-придавленный, серый, скорбный и угрюмый, казался хранителем каких-то мистических тайн.

Совсем недавно мои друзья, которые в детстве и юности жили по соседству с домом Ипатьева, рассказали, что однажды (в 60-е годы) им довелось побывать в доме и сделать снимки внутреннего убранства. Их впечатление от посещения Ипатьевского дома было ошеломляющим: огромная комната, почти зал, грубо выбелена — лучше сказать, просто вымазана обыкновенной известью, которой белили места общего пользования где-нибудь на вокзалах. Однако в зале как контраст советскому дизайну сохранился чудесной работы мозаично выложенный дорогими породами дерева потолок. В пустующем зале стоял единственный стул тех времен, обтянутый парчой. Сохранился и старинный камин; зеркало над ним обрамляла антикварная рама резной работы.

В годы нашей учебы в здании Ипатьева располагалось какое-то учреждение культуры. Так и хочется сказать: «разрушенной культуры».

Дом мы всегда старались обходить стороной. Особенно страшной казалась лестница, ведущая в подвал. Поборов в себе безотчетную тревогу от близости Ипатьевского дома, я все-таки поселилась в предложенной мне квартире.

Лето стояло чудное, и уголок этот, несмотря на то, что находился в самом центре города, больше походил на дачный. Кругом — зелень; отцветающие уже яблони, окутанные цветочной фатой; лепестки яблоневого цвета, лежащие на крышах домов, сараюшек и тропинках. Нежная сирень свободно раскинула свои цветущие ветви через ветхие заборы прямо к соседям; доцветают одуванчики, пыля крохотными парашютиками. Дачную идиллию дополняют легкие перистые облака в высоком летнем небе…

…Раннее утро, начало шестого часа.

На улице — стена холодного молочного тумана. Я тороплюсь на остановку, чтобы проводить подругу на ранний утренний поезд. Боясь запутаться в незнакомых тропинках, иду по узенькому переулочку мимо торцевой стены Ипатьевского дома, чтобы выйти на центральную улицу к Вознесенскому собору.

Буквально ощупью я продвигаюсь по этому переулку, то выпадая из туманного облака, то полностью покрываясь им, как простыней. Неприятно-прохладно и почему-то тревожно. Вот-вот из-за величественной колокольни собора должно показаться солнце, и в тот момент, когда я приближаюсь к мрачному подвалу Ипатьевского дома, первый солнечный луч брызжет из-за маковки колокольни, но не золотым, радостным светом, а размыто-красноватым. Ранний утренний свет, пробиваясь через колеблющиеся, подвижные пласты тумана, окрасил их в багровый оттенок и придал туманным клочьям мистические очертания.

Со страхом я пробежала по самому краю переулка (вдоль забора) и невольно бросила взгляд на подвальную лестницу Ипатьевского дома, огражденную чугунными перилами. То, что предстало предо мной в колыхающихся, багровых волнах, вызвало даже не страх, а оцепенение.

В такое раннее время я совершенно не ожидала кого-либо здесь увидеть…

На крыльце перед лестницей, ведущей в подвал дома, метались суетясь какие-то причудливые, гротесковые фигуры. От тумана они выглядели громадными и, как тени, несколько раз отраженными… Они словно переносили и складывали куда-то невидимые в тумане грузы. Может быть, оттого, что это был спуск в подвал и туман в этом месте был особенно осязаемо-плотным, мне никак не удавалось понять, что они носят с такой поспешностью и суетливостью.

Внезапно, возможно, от открывшейся подвальной двери, туман на мгновение рассеялся, и я увидела нижнюю часть огромного глиняного кувшина, который несли двое. Он был очень тяжел. В этом же просвете мелькнула нога одного из работающих. Она была перевязана тряпкой и обута в разрезанный на голенище сапог. И еще: прямо на каменных подвальных ступенях я увидела тоненькую дорожку из капель (то ли воды, то ли крови), ведущую из подвала по ступенькам вверх.

Туман вновь сомкнулся. При всем моем ужасе и оцепенении мозг четко фиксировал малейшие детали — не только видимые, но и слышимые. Хотя туман и гасит все звуки, но было отчетливо слышно тяжелое дыхание работающих. Где-то близко тарахтел двигатель (вероятно, машины), слышалась нецензурная брань, а в голосах людей чувствовался неподдельный страх. Люди, которых я видела, вели себя так, словно меня не было, хотя, как я думала, нас разделяло несколько метров. Или меня не было видно из-за тумана? Мне вдруг показалось, что я попала в какое-то другое измерение…

Неожиданно резкий, короткий хлопок двигателя, похожий на выстрел, вывел меня из состояния ступора, и… в течение нескольких минут я оказалась на троллейбусной остановке, где меня уже ждала подруга.

Сколько я ни пыталась рассказать ей о только что виденном и пережитом, она только отмахивалась, говоря, что я неисправимая фантазерка, потому что в таком тумане увидеть все это просто невозможно.

Я была в недоумении и растерянности, настолько все казалось необъяснимым: и даже не сами события, свидетелем которых я невольно оказалась, а чувство реальности происходящего, моей причастности к этому и… ощущение какой-то непоправимой беды.

Наступил день. Днем, набравшись смелости, я вновь отправилась к Ипатьевскому дому. Мысли преследовали меня, так что я не могла переключиться ни на что другое. В голове мелькали различные версии увиденного: может быть, в подвале хранилось что-то ценное, принадлежащее учреждению, которое расположилось теперь в доме, и ранним утром было обыкновенное ограбление? Ходя вокруг дома, я надеялась что-то понять об этом происшествии из услышанных разговоров, хотя душой чувствовала, что столкнулась с чем-то непонятным, необъяснимым, выходящим за рамки реальности. Но нет, все вроде бы обыденно. Через открытые окна слышно, что внутри кипит канцелярская работа: стучат пишущие машинки, идут какие-то деловые разговоры — обычная жизнь советского учреждения.

Лишь к вечеру я стала успокаиваться. Мысли постепенно возвращались к насущным делам и заботам. Сама не знаю почему, но вечером перед сном я отметила в записной книжке: «17 июля 1958 года, 5 часов утра. Дом Ипатьева». Сорок лет после убийства Царской семьи… Но в то время мы даже не знали точной даты гибели святой седмерицы.

Дня через три вечером я вновь проходила мимо дома Ипатьева. Собиралась гроза. Раскаленный за день воздух утомил все живое. Зелень сникла. Проходя мимо дома, я старалась выбрать местечко потенистее и шла под самыми окнами. Рабочий день учреждения, расположенного в доме Ипатьева, к тому времени уже закончился. Окна были закрыты и задернуты шторами. Дом погрузился в тишину. И вдруг… я услышала (или мне показалось?) где-то далеко, в глубине здания, пение. Но пение столь необычное, что, при всем моем страхе к дому, я просто не могла пройти мимо.

Я прислоняюсь к стене, у окон. Да. Поют. Но кто? Женщины? Дети? И какие это необычные, дивные голоса… А вот мужской голос, произносящий (скорее, пропевающий) длинную фразу. Слов не разобрать. Почти наплывая на него, без паузы слышится другой голос, который звучит монологом нараспев. Что это? Сколько слышала в жизни музыки, но подобной — никогда. Опять детские голоса… Детские, но и не совсем. Какое чистое, ангельское пение! — хотя и не ясно слышно. И мелодия… — непонятно, то ли грустная, то ли радостная.

Кажется, что пение из глубины дома начинает приближаться ко мне… Я стою, скованная одновременно и страхом, и восхищением. Да, звуки все ближе и ближе. Но, как ни потрясает меня незнакомая чудная мелодия, страх все-таки преобладает. У меня — опять потрясение, и в той же записной книжке я делаю новую пометку: «Ипатьевский дом. Через три дня. Пение. Неслыханное, дивное, просто ангельское какое-то…».

Первые годы после описываемых событий я много думала об этих необычных видениях, даже не решаясь с кем-то поделиться увиденным и услышанным.

Далее жизнь заполнилась новыми мыслями, заботами и радостями. Я поступила в консерваторию, переехала в другой район города. Воспоминания об Ипатьевском доме оседали в моей памяти и постепенно заносились пластами новых впечатлений. Еще раз сердце больно дрогнуло, когда мы узнали, что Б. Н. Ельцину, который был тогда первым секретарем Свердловского обкома КПСС, дали указание — в ночь на 18 октября 1977 года Ипатьевский дом уничтожить. Все было исполнено в точности: дом разобрали, и утром на месте разрушения уже закатывали новенький асфальт.

Это событие вызвало в народе ропот и разные предположения. Люди помнили, что в доме часто происходили странные, мистические события, особенно в годовщину трагической ночи. Тогда все мы уже знали, что 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме была расстреляна Царская семья. Из года в год в эту ночь на пороге подвала появлялся огромный букет живых цветов.

«Восхотевше и самую память о Царственных мучениках исторгнуты, богоубийц чада дом Ипатьева разрушивши. Оле таковаго безумия! Обаче Господь храмы мученикам сердца людская сотвори, благочестнаго Царя чтущих и вопиющих: благословен Бог отец наших» (Канон святому Царю-мученику Николаю, песнь 7).

В народе сохранилось устойчивое мнение, что дом Ипатьева унес какую-то неразгаданную тайну.

Анализируя увиденное и сопоставляя даты, я понимаю теперь, что промыслом Божиим мне, вероятно, суждено было увидеть фрагменты драмы, произошедшей в 1918 году в ночь на 17 июля. Может быть, это было дано мне для того, чтобы через много лет, связывая воедино это мистическое явление и ряд других духовно-нравственных впечатлений, полученных мною в течение жизни, увериться в святости Царственных мучеников.

Со временем изменялось отношение народа к памяти Царской семьи — росло понимание их святости: самопожертвования и мученической кончины во имя будущего России. Русский народ осознал наконец свою вину перед совершенным преступлением и принес покаяние. Всеобщее покаяние.

Сегодня на месте Ипатьевского дома, намоленном тысячами верующих людей, приходящих и приезжающих, чтобы поклониться этому святому месту, заканчивается строительство нового храма — «Храма-на-крови» — в память о святых Царственных мучениках.

Теперь, когда мы уже многое знаем о трагической гибели Государя и его семьи, о чудовищном поругании их тел в восемнадцатом году, о торжественном отпевании и захоронении в 1998 году «царственных останков», почему-то хочется поставить многоточие. Все ли этим закончилось? Или нас ждут еще новые потрясения…

* * *

В 1999 году, вскоре после праздника Успения Божией Матери, я пришла в храм Преображения Господня, что на Уктусских горах в Екатеринбурге. В этот день проходил чин погребения Пресвятой Богородицы. С первых же звуков этой необычной службы я ощутила какое-то странное и знакомое беспокойство. Звуки, казалось, пробуждали память, задевая старые, уже зажившие раны.

Вот один священник читает псалом. Так же, без паузы, словно подхватив, перекрывая последние слова псалма, раздается другой голос — новый псалом. Псалмы на одном дыхании перетекают от одного к другому. С каждым новым псалмом увеличиваются и растут напряжение и боль. Нарастает драматизм, соединенный одновременно с какой-то аскетической отрешенностью общих интонаций. Казалось бы, это противоречивые чувства, но на самом деле они дополняют и подчеркивают друг друга. Это не чтение и даже не пение. Это — плач! Древний погребальный плач-отпевание.

Глубокое переживание потрясло меня. Какая-то невидимая и в то же время реальная нить соединила мое давнее напряженное состояние с настоящим, а возможно, и будущим. Сердце сжалось от невыразимого сострадания.

Запел хор. «О, Господи! Да ведь это — та же самая мелодия, которая так поразила меня в юности под стенами Ипатьевского дома». Опять она! — и не грустная, и не радостная, но совершенно особенная. В ней удивительным, непостижимым образом соединяются противоположные состояния: апофеоз страдания и ликования одновременно.

Казалось, что эта музыка взламывает привычные понятия мажора и минора так, что ты пытаешься и не можешь определить, скорбь это или торжество. Но, очевидно, так и должно быть. В православном понимании высшее проявление скорби, особенно при погребении, должно переходить в ликование. Это очень сложно для человеческого восприятия. Но интересно, как музыка наталкивает, подводит к духовному осознанию нашего бытия. Переход из смерти земной в жизнь вечную для праведника — радость и действительно торжество. Как сказано у апостола Павла, смерть — это приобретение. Для души чистой и праведной.

Понимание скорби как радостного восхождения к Богу — действительно дар Господа людям, за которых Он Сам принял смерть, чтобы воскреснуть. Мы все призваны к святости, и призваны достигать ее на земле, как достигли ее святые Царственные мученики. Как милостив к нам Господь, призывающий каждого человека в Свои чертоги любви. Он любит каждого из нас и желает нам спастись, чтобы обрести вечность. Сами по себе ни светская музыка, ни литература, ни какое другое искусство без Бога не могут дать человеку этого понимания, этого дара любви Божественной.

История Царского Креста

Где-то в середине 60-х годов в Курган к отцу Григорию приехала погостить его родная сестра, жена священника матушка Мария Александровна Плясунова. Она передала отцу Григорию большую святыню — Царский Крест-мощевик, хранившийся ранее у монахини Серафимы (в миру Надежды). Вот краткая история этого Креста.

Уже более десяти лет вдовствующая, Мария Александровна твердо хранила жизненные принципы покойного протоиерея Константина, духовно опекавшего в свое время большую часть верующих города Оренбурга. Отец Константин трагически скончался от опухоли мозга, развившейся вследствие автокатастрофы. Страдая от головных болей, он умер в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве после семимесячного лечения. Мария Александровна погрузилась в дела благотворительности и помогала, чем могла, страждущим и нуждающимся людям. Ее хорошо знали в писательских кругах как человека, обладавшего литературным даром. Она вела обширную переписку со многими поэтами и писателями России. После смерти отца Константина у нее осталось много верных и преданных памяти батюшки друзей, с которыми она была связана многолетней дружбой.

В 50-е годы прошлого уже ХХ века матушка Мария Александровна Плясунова, часто бывая в единственном в то время оренбургском храме, обратила внимание на тихую пожилую женщину монашеского вида, углубленно и трепетно молящуюся. Что-то было в ней необычное при всей скромности внешнего облика — какой-то аристократизм и необыкновенная сдержанность. Молилась она, как сестры Марфо-Мариинской обители: при поясном поклоне касаясь головой пола.

Они познакомились. Их знакомство перешло в глубокую дружбу до конца дней. Матушка Серафима, а это была именно она, о себе почти не рассказывала. Можно было лишь догадаться по нескольким невольно оброненным словам, что в жизни ей выпали сложные испытания. На каком-то жизненном этапе она близко соприкоснулась с Императорским домом Романовых. В Оренбург на постоянное место жительства она приехала совсем недавно. Кем она была ранее в миру, Мария Александровна могла только догадываться. Возможно, после, когда они стали очень дружны, матушка Мария узнала о ней много больше, но только ведь и Мария Александровна была очень сдержанным человеком.

У Марии Александровны и матушки Серафимы был особый душевный контакт — одно мироощущение, одни духовные устремления. Они одинаково преданно любили Церковь, вместе посещали церковные службы, почитали одни и те же иконы, ценили духовную музыку одних и тех же композиторов… Монахиня Серафима стала искренним другом Марии Александровны и оказала огромную духовную поддержку матушке Марие, рано потерявшей супруга.

Матушка Серафима, конечно, знала о брате Марии Александровны протоиерее Григории Пономареве и его матушке Нине. Знала и об их трудной судьбе. Она всегда посылала им через Марию Александровну сердечные поклоны и передавала просьбы о молитве за живых и усопших. К началу 60-х годов монахиня Серафима, чувствуя, очевидно, приближение своего исхода, передала матушке Марии святыню — золотой Крест-мощевик с частицами ризы Господней, ризы Пресвятой Богородицы, Животворящего Древа Креста Господня и с вкрапленными в Крест частицами мощей сорока угодников Божиих. При этом матушка Серафима просила поминать ее и тех, кто до нее хранил эту величайшую святыню. Крест, по свидетельству матушки, некогда принадлежал дому Романовых. Вот краткое описание Царского Креста.

Крест имеет дату — 1710 год. Спаен из нескольких литых частей золота. Две основные пластины, лицевая и задняя, выплавленные в виде креста размером в высоту около 14 сантиметров и в поперечной перекладине около 9 сантиметров, соединены по периметру золотой полосой шириной около 1,5 сантиметров. Крест — четырехконечный; основание его имеет форму пятилистника, правый и левый концы — форму трилистника. Сверху к кресту крепится на специальном шарнире, украшенном жемчугом, подвижная петля в виде квадрата-мощевика с отверстиями-углублениями в торцах. Крест, очевидно, предназначен для ношения на груди. На лицевой части квадратной петли выгравировано изображение Спаса Нерукотворного, с обратной стороны — гравировка текста с перечислением святых, чьи мощи в нем хранятся. Образ Спаса Нерукотворного украшен двумя драгоценными камнями, расположенными в нижних углах петли.

Передняя пластина самого креста фигурно отлита и украшена золотой филигранью. В центре — небольшое, объемное изображение Распятия. В изгибах золотой скани размещаются драгоценные камни, среди которых есть рубины и изумруды. На нижнем пятилистнике — шесть обрамленных золотом драгоценных камней, расположенных по кругу, в центре которого находится седьмой камень — крупный изумруд; на боковых трилистниках — по пять драгоценных камней-украшений, расположенных тоже по кругу, в центре которого изумруды такого же размера, что и в нижней части креста; верхняя часть креста украшена четырьмя вкрапленными в литье драгоценными камнями, в центре которых — тоже изумруд. Все изумруды примерно одинакового достоинства. На обратной стороне креста (задняя пластина) выгравированы по-церковнославянски сокращенные слова: «Часть ризы Господни, часть ризы Пресвятыя Богородицы, Животворящее Древо Креста Господня…», а также кратко — имена сорока угодников Божиих, чьи святые мощи хранятся в Кресте-мощевике. Вот полные имена этих святых: «Честнаго и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; святого Андрея Первозванного; преподобного Саввы Сторожевского; святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского; святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; святителя Амвросия, епископа Медиоланского; святителя Спиридона Тримифунтского; святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Московских; святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; святителя Арсения, епископа Тверского; святителей Гурия, Варсонофия и Германа Казанских; преподобных Антония, Пимена и Евфимия Великих; преподобного Алексия — человека Божия; преподобного Саввы Освященного; преподобных Иоанна Лествичника, Даниила Столпника и Григория Декаполита; священномученика Антипы; преподобного Иоанна, спостника Симеонова; великомученика Феодора Тирона и мученика Мины; святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского; преподобного Сергия, игумена Радонежского; преподобного Тихона чудотворца; преподобных Александра Свирского и Пафнутия Боровского; преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца; преподобного Макария, игумена Колязинского, чудотворца; блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого».

К Кресту было приложено сопроводительное письмо (оно почему-то оказалось без начала и окончания), исписанное старческим, нетвердым почерком с буквами «ять», «фита» и так далее. Это письмо, к сожалению, ныне утеряно, но общий смысл его заключается в том, что сей Святой Крест, принадлежащий в свое время князю Василько, а затем князьям Шаховским, был передан ими роду Романовых и принадлежал царствующей семье.

Вскоре после передачи Креста матушка Серафима преставилась ко Господу. Умирая, она просила Марию Александровну молиться за упокой ее души. С этого времени Мария Александровна постоянно заказывала сорокоусты за упокой души монахини Серафимы и через некоторое время приняла решение: передать Крест-мощевик своему брату — священнику Григорию Пономареву.

Отец Григорий с почтением и глубокой ответственностью принял эту величайшую святыню на хранение, понимая, что время передачи ее Православной Церкви еще не пришло. На протяжении всей своей жизни батюшка глубоко и сердечно поминал в заупокойных молитвах монахиню Серафиму.

Мария Александровна тоже продолжала молиться о ней. Вот что она рассказала мне однажды летом, когда я приезжала к ней в Оренбург: «Рано утром я неожиданно проснулась, словно меня вдруг кто-то позвал. Прямо около кровати, где я спала, в первых утренних лучах солнца стояла матушка Серафима, ласково мне улыбаясь. Образ ее был светлым и легким. Я, конечно, растерялась и немного привстала, а она низко-низко поклонилась мне до земли и… исчезла». Это было в 1985 году.

О том, что в доме родителей хранится великая православная святыня, кроме матушки Нины и меня, никто не знал. Батюшка часто в трудных жизненных ситуациях молился перед этим Крестом и всегда получал просимое.

Расскажу о случае, который произошел на моих глазах. К отцу Григорию привезли мальчика, сильно искусанного собакой. После того как для излечения раны на руке были безуспешно испробованы все средства современной медицины, подростку должны были сделать операцию, так как у него начался остеомиелит. Операция предполагала иссечение загнившей кости на кисти руки и замену ее имплантантом. Мальчик, перенесший уже 3 или 4 чистки больной кости, был в плохом состоянии. Остеомиелит продолжал развиваться, но больного отпустили на две недели, чтобы он набрался сил перед операцией. Здоровье его было в угрожающем состоянии, когда батюшка встал на молитву. Он молился перед святыми, чьи мощи хранились в Кресте-мощевике, и несколько раз прикладывал святыню к больному ребенку. Чудо произошло буквально за два-три дня до отъезда мальчика на операцию. Во время очередной перевязки в глубине гниющей раны появилось что-то серое, твердое, как бы инородное. Мальчик, истощенный болезнью, мужественно превозмогая боль, обыкновенным пинцетом зацепил этот предмет, который легко поддался, и вытащил из раны небольшой фрагмент кости фаланги большого пальца. Боль тут же отступила. Рану немедленно обработали, к ней снова приложили животворящий Крест со святыми мощами, и отец Григорий вновь и вновь стал возносить молитвы ко Господу и Его святым. Следующее чудо последовало почти сразу за первым. За три дня рана, которая мучила подростка более полугода и грозила ему инвалидностью, а возможно, даже лишением части руки, очистилась и закрылась. К третьему дню не потребовалось даже перевязки, так как на руке была довольно глубокая, но совершенно закрытая полость со свежим, только что затянувшимся алым рубцом: края полгода не заживавшей язвы соединились… Сам мальчик, его мать, родные и отец Григорий потрясенно молчали.

Позднее были вознесены благодарственные молитвы ко Господу, Пресвятой Богородице, Животворящему Кресту Господню и молитвы об упокоении монахини Серафимы, православных христиан из рода Шаховских и царского рода Романовых.

Мария Александровна пережила своего брата на два года и скончалась в возрасте 97 лет. Тайна Царского Креста так и осталась до конца не раскрытой и ушла вместе с ней.

На этом история Креста не закончилась.

До 25 октября 1997 года Царский Крест так и продолжал тайно храниться в доме отца Григория. После ухода из жизни моих родителей Крест, естественно, оказался у меня. В течение двух лет эта святыня находилась в моем доме, а когда я уезжала — в семье моей близкой подруги и соавтора книги, редактора журнала «Звонница» Елены Александровны Кибиревой.

Елена Александровна рассказывала, что Царский Крест избавлял ее от мучительных головных болей в период напряженнейшей работы по подготовке к выпуску журналов и книг из серии «Библиотека “Звонницы”». Особенно сложной и ответственной была редакторская работа над книгами проповедей настоятеля московского храма святителя Николая, что в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова — «Великий Пост» и «Рождественский пост», изданных в Москве совместно с редакцией «Звонница» и по благословению епископа Курганского и Шадринского Михаила. Присутствие в рабочем кабинете святыни и прямое обращение в молитвах к святителям Василию Великому, Иоанну Златоустому и Григорию Богослову, чьи мощи наряду с другими вложены в Крест, придавали ей особые, благодатные силы и укрепляли духовно.

В 1999 году Крест-мощевик был передан мною в екатеринбургский храм Преображения Господня, что на Уктусе. Настоятель Преображенского храма протоиерей Николай Ладюк проявил особое благоговение и мужество, приняв на себя ответственность за сохранность этой святыни. В течение двух лет Крест-мощевик, облеченный в специальный деревянный киот-Распятие, выносился для всеобщего поклонения на середину храма, а вскоре был передан стороящемуся на Ганиной Яме монастырю Царственных страстотерпцев.

Отрывок из очерка «Екатеринбургская Голгофа»

Через 82 года после трагедии

Когда мы собираемся посетить какой-либо уголок земли — монастырь или храм, описанный ранее другими, — наше воображение, невольно опережая события, рисует или отражает образы этих мест. Это может быть какой-либо пейзаж или просто душевное состояние, сопутствующее нашему пребыванию в этих святых уголках. Наверное, сложившиеся образы у многих оказываются непохожими на реальность, а действительность стирает надуманное.

В серенькое январское утро 2000 года, вскоре после праздника Крещения Господня, автобус с паломниками екатеринбургского Преображенского храма, съехав с большой современной автомагистрали в лес, немного поплутал по снежным разбитым дорогам и доставил нас к месту паломничества. Собираясь посетить «Ганину Яму» — место осквернения, уничтожения тел Царственных мучеников, — душа готовилась принять что-то мрачное, скорбное, давящее, но все оказалось иначе…

Дорога, по которой мы ехали, — самая обычная, строительная, со съездами, переплетениями и тупиками. Ландшафт — наш, уральский: то холм, то низинка. Вокруг чудесный сосновый лес. Наконец, одна из дорог выводит нас на довольно большую площадку с частично вырубленными деревьями.

Сейчас уже трудно представить, что когда-то тут был небольшой рудник.

Первое впечатление (а оно, собственно, присутствовало все время нашего пребывания там) — живая, активная, деятельная работа.

Жизнь!

То, что рисовало воображение, —мрак, тишина — рассеялось как дым. Большая площадка, в центре которой — Ганина яма. И храм, рядом с ней. На краю ямы — большой деревянный Поклонный Крест.

Вся площадь строительства ограждена четырьмя охранными, пахнущими смолой крестами, вырубленными совсем недавно из бело-золотистой сосновой древесины.

Прямо перед нами — действующий храм, освященный в честь Царственных страстотерпцев. После посещения Ганиной ямы Патриархом всея Руси Алексием II и его благословения на строительство монастырского комплекса, а также после закладки архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием первого камня, храм святых Царственных мучеников вырос за три (три!!!) месяца.

Храм бело-медовый, ароматный, сложенный из свежеструганных сосновых бревен. Несмотря на то, что дневной свет попадает в него через небольшие оконца и царящий в храме полумрак, кажется, что светятся сами стены своими янтарными сосновыми стволами.

Алтарь первого храма выходит прямо на Ганину Яму и стоящий на ее краю Поклонный Крест.

В храме уже идут службы, хотя чувствуется, что благоустройство его еще продолжается. Восхитительный сосновый дух, смешанный с благовониями от каждения… Какой-то тихий и светлый мир, в который ты погружаешься находясь в храме… Чуть позже узнаем, что стена иконостаса сложена из 33 бревен.

«Это не было запланировано, — рассказывал строитель монастыря отец Сергий. — Во всяком случае, людьми…»

Когда стоишь на краю Ганиной Ямы, слышишь тихий умиротворяющий шум сосен — как шум морского прибоя. Им вторят их сверстницы-березы. Вероятно, эти деревья «видели» кровавую драму, произошедшую здесь 80 с лишним лет назад.

На краю самой ямы сосны не растут. Если они и были там в те страшные дни, — погибли, высохли…

Сосна — дерево здоровья, силы, мощи. Она не может возрастать в эпицентре злодеяния. Береза — другое дело. Это — мать! Кто, как не она, в боли и в страдании и даже в поругании опустит свои ветви на истерзанные кости, укроет их своими трепетными листочками, склонится в низком поклоне — как образ русской души, принявшей в себя всеобщее сострадание. Вот и расселились по самому краю ямы березы, а сосны ушли в глубину леса.

Очертания ямы, смягченные и временем, и слоем снега, ясно определяются по ее краям — застывшие снежные волны, наметенные в одном направлении колючим уральским ветром, да меж ними прошлогодние березовые листочки и мелкие сосновые веточки. Сосна — основной строительный материал для будущего монастыря. Из нее уже построен первый храм в честь Царственных страстотерпцев, постоянно посещаемый паломниками, несмотря на удаленность от города.

На Божественной Литургии 11 февраля 2001 года, в день памяти новомучеников и исповедников Российских, предстоял архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. После Литургии было совершено поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Храм в этот день был переполнен молящимися.

Молящихся много и в самом храме, и у Поклонного Креста. Мы, наверное, пока очень мешаем строителям. На могучих тягачах они вывозят огромные вязки сосновых стволов, которые тянутся за ними, неуклюже и небезопасно разворачиваясь в узких разъездах. И тогда слышишь бодрые, энергичные окрики: «Эй, поберегись, православные!». Еще бы! Угол разворота этих гигантов огромен. Так и тянутся утрамбованные ими дороги в разные стороны будущего монастыря. Кругом жизнь, действие, энергия работы, движение, которые не дают задуматься и представить себе жуткое июльское предрассветное утро 18-го года и… все последующее за ним.

Может быть, и не надо мучить себя этими трагическими картинами. Хочется просто посидеть у Поклонного Креста, подумать, послушать, о чем шумят вечнозеленые свидетельницы. Но тишина наступит позднее, когда закончится строительство. Шумную технику уберут, уйдут строители, и на монастырское подворье тихим облаком опустится благодатная тишина и умиротворение, нарушаемые лишь шумом леса и щебетом птиц. Возникнет молитвенное чувство от слияния с природой, с Богом, углубится покаяние, и в душах людей зазвучат слова молитвы — это высший дар, который мы можем принести в своем раскрытом сердце Господу и Царственным мученикам….

Ольга Пономарева

В год прославления Архиерейским собором в лике святых Царской семьи Николая II было принято решение о передаче Креста-мощевика из екатеринбургского храма Преображения Господня в монастырь святых Царственных мучеников, что на Ганиной Яме.

Это событие произошло в день рождения Государя-императора Николая II и день памяти Иова Многострадального, 19 мая 2001 года, при следующих обстоятельствах.

По благословению Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского, после отслуженной им в Преображенском храме города Екатеринбурга Божественной Литургии и молебна святым Царственным мученикам, новомученикам и исповедникам Российским Царский Крест-мощевик крестным ходом в специально изготовленном для этого торжества киоте был вынесен, чтобы отправиться на Ганину Яму — место уничтожения тел святых Царственных страстотерпцев. Во время крестного хода был отслужен молебен святым Царственным мученикам, новомученикам и исповедникам Российским на Вознесенской горке города Екатеринбурга, около бывшего Ипатьевского дома, где ныне воздвигается «Храм-на-крови» в память всех Святых, в земле Российской просиявших.

Далее крестный ход проследовал до Рождественского храма, построенного в наше время на Уралмаше. Здесь Высокопреосвященнейший владыка Викентий отслужил всенощное бдение воскресного дня. Ему сослужили настоятель храма митрофорный протоиерей Владимир Зязев и клир епархии. Вечером того же дня архиепископ Викентий в сопровождении священства и верующих возглавил крестный ход на Ганину Яму. От храма Рождества Господня крестный ход начал свое движение в восемь часов вечера. В одиннадцатом часу Царский Крест-мощевик встретили на Ганиной Яме в строящемся в честь святых Царственных страстотерпцев мужском монастыре. Из рук Владыки Крест принял строитель монастыря иеромонах Сергий (Романов), который прошел весь крестный ход от Преображенского храма до Ганиной Ямы. Здесь вновь был отслужен молебен святым Царственным мученикам.

В напутственном слове при передаче монастырю Креста-мощевика, принадлежавшего Царственному дому Романовых, архиепископ Викентий говорил о том, что Господь облагодетельствовал уральскую землю великой святыней во искупление русским народом грехов за убиение Царственных мучеников.

«Сегодня, — сказал Высокопреосвященнейший Влыдыка, — мы совершили с вами покаянный крестный ход, освятив город Екатеринбург Крестом, перед которым молилась Царская Семья свои последние годы. Господь еще раз показал нам, что Он не оставляет нас Своей неизреченной милостью и будет пребывать с нами во веки веков. Возблагодарим Господа нашего Иисуса Христа за Его великие благодеяния к нам, недостойным!»

«Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!» — с этими словами владыка Викентий троекратно осенил всех присутствующих Царским Крестом.

Затем братия монастыря, отслужив Божественную Литургию воскресного дня, совершила крестный ход вокруг обители, благословляя Царским Крестом новое строительство и всех служащих, труждающихся и молящихся. Во время крестного хода, по рассказам очевидцев, Крест обильно благоухал, заполняя неземным ароматом лесные окрестности монастыря, строящегося во имя святых Царственных страстотерпцев — Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны, Цесаревича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Отрывки из очерка «Екатеринбургская Голгофа»

Трагические события в ночь с 17 на 18 июня в православных кругах Екатеринбурга всегда отмечались как скорбь и траур по Царской Семье.

В июне 2001-го года это событие приобрело иную окраску: Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение канонизировать Царственных мучеников, причислив их к лику святых.

В строящемся «Храме-на-крови», на месте бывшего Ипатьевского дома, в крипте (старинн. — ред.) будущего храма идет всенощное бдение. Службу ведет Высокопреосвященнейший Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. Ему сослужит духовенство епархии.

Много приглашенных гостей. Пресса. Телевидение… Далее по благословению владыки к месту строящегося монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме направляется Крестный ход.

Наверное, только на Урале бывают такие резкие перепады погоды, недаром его называют суровым. Вот и сегодня, почти в канун лета, стоит промозглый холод и идет упорный моросящий дождь — как поздней осенью. Холод и влага пробирают насквозь. Однако паломники, вознося молитвы Царственным страстотерпцам, идут не останавливаясь. Уже поздний вечер, а крестный ход идет, несмотря на холодный дождь, по разъезженной и вязкой лесной дороге и к ночи прибывает на Ганину Яму.

В строящемся монастыре — огромное стечение народа. Кругом — автобусы, легковые машины. Немного не доехав до места, стоит без присмотра мотоцикл, забуксовавший в глинистой почве, размытой дождем. Паломники с трудом пробираются меж густых сосен, приближаясь к монастырю. На их пути стоит тяжелая техника, преграждая дорогу, ведущую к только что возведенным храмам.

Как же преображается монастырь от одного посещения до другого! Уже освящены четыре престола: храм святых Царственных мучеников, храм святого преподобного Сергия Радонежского и двухэтажная церковь преподобного Серафима с нижним храмом, освященным в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», перед которой молился и упокоился с миром саровский чудотворец.

Благоустраивается и сама территория монастыря.

Красивые, изящные фонари освещают проложенные между храмами дорожки, на которых стоят удобные деревянные скамейки для гостей. Вдоль одной из дорожек — стенд с фотографиями из жизни монастырского подворья, рядом — церковная лавка.

Чувствуются во всем хозяйская забота и жертвенные труды по возведению монастырского комплекса.

* * *

…Несколько опережая крестный ход, еще до заката солнца мы прибыли на Ганину Яму.

На монастырской земле цвела весна. Она жужжала, щебетала, звенела, стрекотала, благоухала, обдувая нас нежным майским ветерком. Теплая земля, щедро поросшая медуницей и лютиками, звала приникнуть к ней. И мы, как виноватые дети, готовые уткнуться в теплые материнские руки, преклонили колена на ее мховый ковер, объединенные общим порывом покаяния перед святыми Царственными мучениками. Тысячи православных людей, желая вымолить, выплакать прощение за содеянное в 17-м году злодеяние, склонили свои головы в общей покаянной молитве…

В одиннадцатом часу вечера Царский Крест прибыл крестным ходом на Ганину Яму. На ступеньках храма Царственных страстотерпцев — владыка и духовенство, вокруг — народ. Как с исторических полотен…

Что-то древнерусское, эпическое!

Закончился молебен святым Царственным мученикам. Время суток — когда «заря с зарею сходится». Вот уже едва наметился бледный серп луны над притихшим островом святой уральской земли. Все «законодатели» весны давно спят в своих гнездах и норках. Даже майский ветерок не колышет ни листик, ни веточку. Природа замерла, склоняясь перед великой святыней.

Уставшие паломники, прошедшие весь путь от храма Преображения Господня до монастыря Царственных мучеников, с благоговением и трепетом взирают на владыку, в руках которого таинственно мерцает Царский Крест. Владыка благословляет паству Крестом-мощевиком и все понимают, что этот крестный ход — знаменательное историческое событие, главный смысл которого — покаяние русского народа.

Вблизи еще различимы отдельные силуэты кустов и деревьев, но чуть дальше они сливаются в темную сплошную полосу. На горизонте виден еще отблеск пурпурно-алой вечерней зари. Над монастырем опрокинулась фиолетово-лиловая чаша небес.

Чуть светящиеся янтарно-сосновые строения, пасхальные золотисто-красные одежды духовенства…

Дыхание замирает от сознания величия таинства всенародного покаяния. Ощущение близости Духа Святого, присутствия Царственной Седмерицы — вот оно, Божие откровение! Слава Тебе, Всемогущий Спаситель, за неизреченную милость, посланную нам!

Ольга Пономарева

* * *

В добавление к вышесказанному приведем еще одно важное свидетельство, подтверждающее историческую подлинность Царского Креста.

Во время водосвятного молебна в доме, где в 1998 году хранился Царский Крест-мощевик, было замечено следующее. Между двумя пластинами Креста, отошедшими друг от друга со временем, образовалась небольшая щель. В нее хорошо было видно, что вся полость Креста разделена как бы сотами, в каждой ячейке которых уложена светлая частичка мощей, залитая, очевидно, воском или специальной смолой. В верхней части Креста виднелись отдельные кусочки ткани и просвечивающий даже через темную смолу кусочек дерева — частица Животворящего Древа Креста Господня. Ум отчетливо понимал, что эти святыни не для праздного взгляда, а для молитвы святым, стяжавшим еще при земной жизни благодать Духа Святаго. Вот свидетели земной жизни Господа нашего Иисуса Христа — проповедник покаяния Иоанн Предтеча, друг Господень Лазарь Четверодневный… «Господи, молитвами всех Твоих святых прости нас, грешных!»

Царский Крест-мощевик и святые, чьи мощи около трех веков хранятся в нем, молитвенно соединяют нас не только со свидетелями славы Божией, но и с новомучениками и исповедниками Российскими — свидетелями славы святых Царственных страстотерпцев.

«Господи, укрепи нас в грядущих испытаниях, укрепи весь русский народ!»

«Святые Царственные мученики, новые мученики и исповедники российские, все святые, молите Бога о нас!»

И еще одно необычное свидетельство.

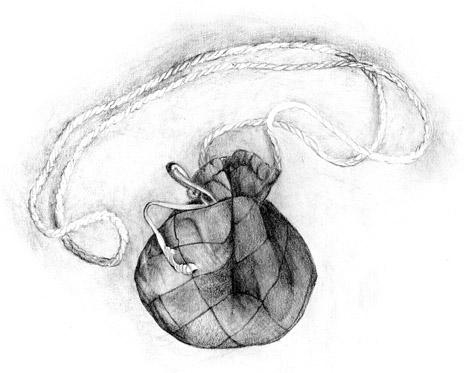

Вплоть до дня передачи Царского Креста в Преображенский храм он хранился в специально сшитом для этого небольшом темно-синем хлопчатобумажном мешочке. В этом «ковчежце» Крест перевозился из Кургана в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Курган, следуя за передвижением его хранительницы.

Но вот Царский Крест-мощевик предали на Ганину Яму. Мешочек, долгое время облекавший святыню, опустел, и в него насыпали простой пищевой соли, крепко завязав, чтобы не просыпалась. Об этом на некоторое время забыли. Но каково же было удивление, когда, развязав через три года этот святой «ковчежец», заметили, что из него веет необычным ароматом. А ведь все знают, какой запах должна иметь простая пищевая соль.

Осознавая, что соль, полежав в платяном ковчежце, где ранее хранился Крест со святыми мощами, сама освятилась, ее отсыпали в новый берестовый туесок и передали как святыню в редакцию «Звонницы».

А через некоторое время, а именно в июле 2005 года, желая приложиться к освященной соли, обнаружили, что туесок так же заблагоухал, как и соль, и сам мешочек — хранитель Царского Креста-мощевика. Об этом свидетельствуют авторы этой книги — Ольга Пономарева и Елена Кибирева.

«…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

Прошло уже несколько месяцев, как Царский Крест был передан в монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Много паломников, посетивших монастырь, имели возможность приложиться к этой святыне. С фотографии Креста были напечатаны открытки.

Где-то в конце ноября 2001 года в «Православной газете» Екатеринбургской епархии я прочитала статью об удивительном явлении мироточения маленькой заламинированной иконки Царского Креста. Иконка эта была подарена десятилетнему Денису Харитонову из северного поселка Таборы, посетившему в августе монастырь святых Царственных мучеников на Ганиной Яме.

Чудесные события, происходившие в семье Дениса и в самом селении Таборы, были широко освещены в православной прессе. Мне же захотелось людям, которых Господь удостоил таким необычайным явлением, как мироточение, подарить книгу «Во Имя Твое…», изданную в «Звоннице». Тем более что история Царского Креста тесно связана с судьбой нашей семьи.

Вскоре я выслала настоятелю храма святого Андрея Первозванного, что в Таборах, отцу Василию Люшкову журнальный вариант книги. Подробное описание Царского Креста, предыстория его появления в монастыре святых Царственных мучеников, а также сопричастность к этому знаменательному событию протоиерея Григория Пономарева, его сестры, матушки Марии Плясуновой, и монахини Серафимы были совершенно неизвестны таборинцам.

Вместе с журналом я послала несколько ранее изданных работ отца Григория: «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», «Цветник духовный» и «Духовный дневник».

Через некоторое время я получила ответ с благодарностью за новые исторические сведения о Царском Кресте. Факты, изложенные в книге, произвели на таборинцев необыкновенное впечатление, и вскоре мне позвонили отец Василий Люшков и бабушка Дениса Галина Ивановна (староста таборинского храма) с просьбой о встрече.

Встреча состоялась. Отец Василий навестил меня в Екатеринбурге, и я из уст очевидца услышала о чуде Божием, случившемся в семье маленького Дениса из села Таборы Свердловской области. Кроме того, мне передали небольшой флакончик чудесного мира, которое стекало с бумажной заламинированной иконки-Креста и с икон Царственных мучеников.

Впоследствии я описала это удивительное событие для публикации в «Звоннице». Все, что поведал мне отец Василий Люшков: историю таборинского храма, описание самого чуда и рапорт батюшки об этом событии Высокопреосвященнейшему Викентию, архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому, — приводится далее целиком.

* * *

На северо-востоке Свердловской области, в краю холодных прозрачных озер, среди таежных лесов, между двух рек (Тавды и Таборинки) раскинуло свои избы старинное село Таборы, теперь уже районный центр. Еще в 1583 году тут возникло поселение манси, которые наряду с хантами составляют коренное население этих мест.

Много воды утекло в Тавде и Таборинке за 400 лет существования поселения. А жилища населения (юрты и яранги) приобрели постепенно обычный для Руси вид — бревенчатых изб.

В 1621 году в селе был построен первый деревянный храм в честь Преображения Господня, имеющий два придела. Замененный впоследствии на каменный, он простоял до 1924 года. Разграбленная и медленно разрушающаяся Преображенская церковь сохранилась до наших дней, но в таком плачевном состоянии, что восстановить её пока не представляется возможным.

В ноябре 1997 года в Таборах был освящен престол нового, построенного из деревянного бруса храма. Церковь освятили во имя святого апостола Андрея Первозванного. С этого времени в Таборах стала возрождаться церковная жизнь. Конечно, за более чем шестидесятилетний временной провал выросло не одно поколение таборян, не соблюдающих в большинстве церковные устои и так и не обретших веру в Бога. Но за последние годы православная жизнь в Таборах затеплилась, хотя, по словам отца Василия, восстанавливать утраченные церковные традиции и воспитывать православную паству очень сложно. Но Господь по молитвам пастырей Христовых дает людям веру, укрепляя ее через Свои чудотворения.

Пятнадцатого ноября 2001 года в доме старосты таборинского храма учительницы математики Давыдовой Галины Ивановны стали происходить удивительные события.

В семье Галины Ивановны живет ее внук, десятилетний Денис Харитонов, которого родные воспитывают в православной вере. Он помогает настоятелю церкви отцу Василию Люшкову, прислуживая в алтаре.

Летом 2001 года Денис побывал в паломнической поездке на Ганиной Яме. Мальчик впечатлительный, он с детской чистотой и непосредственностью принял в свое сердце трагедию святых Царственных мучеников. Напитываясь духовной атмосферой монастырских храмов, Денис неоднократно прикладывался к святыне обители — Царскому Кресту-мощевику. Получив благословение и маленькую заламинированную иконку Креста из рук строителя монастыря иеродиакона Сергия (Романова), он пробежал по всем храмам, прикладывая ее к монастырским святыням: иконам святых Царственных страстотерпцев и к Поклонному Кресту на самой Ганиной Яме. Приехав домой, он укрепил полученную им иконку Царского Креста на домашнем иконостасе.

Детская вера — самая чистая и сильная. Наверное, именно поэтому Господь через благочестивого отрока послал укрепление не только таборинцам, но и всем людям, соприкоснувшимся с чудесными событиями, произошедшими в Таборах.

Привожу выдержки из письма Галины Ивановны Давыдовой, присланного мне вскоре после того, как она получила журнал «Звонница» с подробным описанием истории Царского Креста:

«…Пятнадцатого ноября 2001 года рано утром я зашла в комнату, где находятся иконы (уголок внука), и почувствовала странное благоухание. Откуда оно, я не поняла. Ближе к восьми утра проснулся Денис и, тоже ощутив еще усúлившийся аромат, стал тщательно изучать, откуда это благоухание. Он обнаружил, что благоухает Царский Крест-мощевик (заламинированная иконка размером с календарик, подаренная ему на Ганиной Яме). Позднее в этот же день от иконы Царского Креста-мощевика началось мироточение. Я поспешила сообщить об этом настоятелю нашего храма отцу Василию Люшкову. На другой день был отслужен молебен. Батюшка помазал всех миром, которого собралось уже достаточно много. Он сказал: “Можете помазать больные места”. Прихожанка таборинского храма раба Божия Мария, страдающая болезнью почек, помазала больное место. Через несколько дней она сообщила, что боль её совершенно оставила.

В конце ноября наша семья повторно посетила Ганину Яму. Моя дочь живет в городе Тавда. Возвратившись домой, она обнаружила, что у нее заблагоухала икона Царственных мучеников. Икона была передана в тавдинский храм. Благоухание от этой иконы продолжается до сих пор. Мне, грешной рабе Божией Галине, трудно вместить все это и понять. Молю Бога о милости и помощи в понимании всего происходящего и благодарю за дарованную радость…».

Рапорт

«Ваше Высокопреосвященство!

Смиренно довожу до Вас о великой милости Божией, посетившей наш приход.

Пятнадцатого ноября 2001 года в семье преподавателя математики и председателя приходского совета Давыдовой Галины Ивановны заблагоухала, а затем замироточила икона Царского Креста-мощевика с частицей покрова, освященного на нем. Икона представляет собой заламинированную литографию размером с календарик. Галина Ивановна проживает с 10-летним внуком, Харитоновым Денисом, который в августе посетил и некоторое время находился в монастыре на Ганиной Яме. Иеродиакон Сергий после службы раздавал прихожанам иконки с изображением Креста-мощевика, одна из которых впоследствии и замироточила.

Особенно выделение Священного Мира усиливается, когда Денис поет тропарь Кресту… Иногда слышится даже журчание…

Денис при храме около года несет послушание алтарника. Это очень впечатлительный, тонкий в чувствах и богобоязненный мальчик. В своей комнате он соорудил из имеющихся иконок небольшой иконостас, где и была помещена иконка Креста-мощевика.

О мироточении иконы мне сообщили утром шестнадцатого ноября 2001 года. Сразу об этом были оповещены прихожане, и вечером в комнате, где находится иконка, был отслужен молебен с акафистом Честному и Животворящему Кресту с последующим помазанием миром.

Семнадцатого ноября замироточила другая икона Креста-мощевика, в форме открытки, которая была приобретена в том же монастыре. Восемнадцатого ноября после Божественной Литургии по Вашему благословению был совершен крестный ход к дому Галины Ивановны, где при стечении народа перед иконой был отслужен молебен Животворящему Кресту и при пении тропарей Кресту и других православных гимнов икона была перенесена в храм, где также был отслужен молебен Животворящему Кресту с помазанием миром прихожан.

Девятнадцатого ноября замироточили другие иконы (находившиеся в доме Галины Ивановны — ред.): святого праведного Симеона Верхотурского, святого преподобного Серафима Саровского, Новомучеников российских, Почаевской Божией Матери и икона Божией Матери “Всецарица”, находившаяся в другой комнате. К двадцать третьему ноября замироточило всего 12 икон, в том числе икона “Неупиваемая Чаша”. Перед тем как замироточил Крест-мощевик, у мамы Дениса, Харитоновой Евгении Юрьевны, заблагоухала икона, на которой изображена Царская семья. Она проживает в г. Тавда, там же была куплена икона.

Об этом чуде было сообщено жителям Таборинского, Тавдинского, Туринского районов и пресc-службе епархии. Организовано посещение святыни интеллигенцией, администрацией, учащимися поселка. Оповещены руководители сельских советов Таборинского района, которые организовали паломничество своих сельчан.

Дана информация в местную газету “Призыв”, в “Тавдинскую правду”, организован приезд тавдинского телевидения. Смогли засвидетельствовать чудесное явление при своем посещении священство Тавдинского, Кошукского, Азанковского приходов, администрация и прихожане г. Тавды. Каждый день, независимо от посещения, перед Крестом служится молебен.

Двадцать седьмого ноября мироточили уже 21 икона и деревянный Крест, на который была прикреплена иконка Креста-мощевика».

Вашего Высокопреосвященства

смиренный послушник, настоятель храма

святого Андрея Первозванного иерей Василий Люшков

Молитва Царскому Кресту-мощевику

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство!

Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих (имя рек.) молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего, молитвами святых Твоих: честнаго и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; святого Андрея Первозванного; преподобного Саввы Сторожевского; святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского; святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; святителя Амвросия, епископа Медиоланского; святителя Спиридона Тримифунтского; святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Московских; святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; святителя Арсения, епископа Тверского; святителей Гурия, Варсонофия и Германа Казанских; преподобных Антония, Пимена и Евфимия Великих; преподобного Алексия — человека Божия; преподобного Саввы Освященного; преподобных Иоанна Лествичника, Даниила Столпника и Григория Декаполита; священномученика Антипы; преподобного Иоанна, спостника Симеонова; великомученика Феодора Тирона и мученика Мины; святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского; преподобного Сергия, игумена Радонежского; преподобного Тихона чудотворца; преподобных Александра Свирского и Пафнутия Боровского; преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца; преподобного Макария, игумена Колязинского, чудотворца; блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, их же святые мощи в Кресте предлежаще, яко усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших.

Попали, Господи, терния всех прегрешений наших вольных или невольных, и да вселится в нас благодать Твоя, просвещающая и освящающая всякого человека.

Молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих, Всемилостивый Спасе, примири души наша. Даждь нам дар покаяния и молитвы. Аминь!

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: монахини Серафимы, всех православных христиан из рода Шаховских, протоиерея Константина и его матушки Марии, протоиерея Григория и его матушки Нины, ныне нами поминаемых, и прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь!»

Молитва составлена в 1998 году по благословению Преосвященнейшего МИХАИЛА, епископа Курганского и Шадринского.

[9] Харитоновский дворец — родовое гнездо богатых купцов Расторгуевых-Харитоновых (Харитонов П. Я. — зять купца Расторгуева, построившего дворец), пользовавшихся худой славой. Существует мнение, что в многочисленных подвалах и переходах харитоновского дворца купцами оставлены богатства, но до сих пор их найти не смогли.

[10] Ипатьев Николай Николаевич (1867-1938) — инженер-строитель, военный инженер-поручик в саперных частях на строительстве железнодорожных магистралей, внесен в список особо отличившихся офицеров. Отличался безупречной честностью. Был выдворен из своего дома в Екатеринбурге, когда дом выбрали для проживания Царской Семьи. После расстрела Романовых ключи Ипатьеву были возвращены, но, судя по всему, там он жить не стал. В начале 20-х годов, по некоторым свидетельствам, Ипатьев обосновался в колонии русских эмигрантов в Праге. Там он и скончался.

Комментировать