- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

- «В глубине сердца, любящего Христа...»

- От автора

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

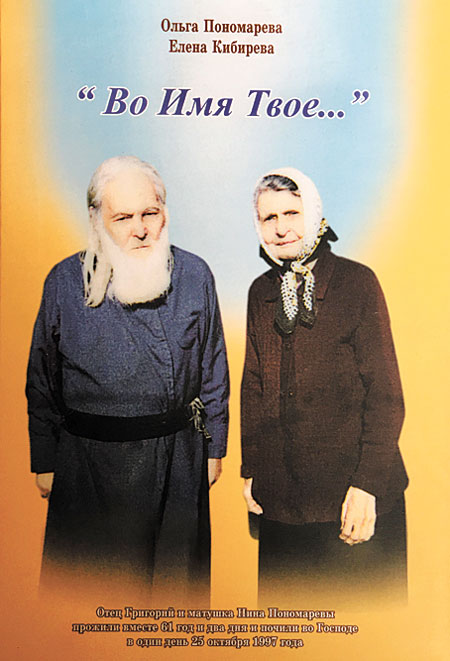

- О семье Пономаревых

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине

Матушка Нина

Добродетельная жена — венец для мужа своего; цена ее выше жемчугов.

Немного о семье…

Нина была третьим ребенком в благочестивой семье протоиерея Сергия Увицкого и матушки Павлы Ивановны. Все дети в этой семье были удивительно музыкальны. Несмотря на то, что никто из них профессиональным музыкантом не стал, каждый был по-своему ярко одарен в музыкальном отношении и чем-то проявил себя в музыке. Это, вероятно, они унаследовали от родителей: сам отец Сергий играл на скрипке, Павла Ивановна имела приятного тембра довольно крепкое сопрано, играла на фортепиано и смолоду пела и солировала в церковном хоре.

Старший брат Нины Михаил окончил музыкальное училище и, став позднее инженером, занятия музыкой никогда не оставлял. Сестра Ольга имела сильный, красивый голос, и только трудности послереволюционных лет не дали состояться ей как певице. Младший брат Николай довольно успешно занимался композицией. Писал музыку для фортепиано, вокала и хора, в том числе и духовную хоровую музыку. Некоторые его произведения исполняются и сейчас.

Нина, в сравнении со старшей сестрой, имела более скромный голос, но обладала необыкновенной музыкальностью, абсолютным слухом и навсегда сохранила тягу к хоровому пению. Бывая еще ребенком на богослужениях в храме, она заливалась слезами от духовных песнопений Турчанинова, Гречанинова, Чайковского и Рахманинова. Вместе с сестрой они с раннего детства пели в церковном хоре, которым управляла их мама — матушка Павла Ивановна.

Забегая вперед, добавлю еще один фрагмент из последнего года маминой жизни. Матушка Нина тогда сильно болела — у нее нарушился сон. Просыпаясь в два-три часа ночи, она больше не могла заснуть… «Вот проснусь, — говорила она, — а время как остановилось… Мучение. Тогда я начинаю мысленно пропевать, одновременно управляя хором, то “Литургию” Чайковского, то “Всенощную” Рахманинова — от первой ноты до последней. И так до рассвета».

…Жизнь складывалась сложно. Детям священников не давали учиться в школе. Все они получали домашнее образование и сдавали экзамены экстерном. Отец Сергий в 30-х годах подвергся репрессии, и думать о продолжении образования детей было бесполезно. Надо было выживать. Сестры, Нина и Ольга, окончили курсы бухгалтеров и устроились работать. Братья, Николай и Михаил, работая где только возможно, заочно окончили машиностроительный техникум, а позднее и политехнический институт, став инженерами.

Первые уроки

Шел 1932 год. Семью Увицких разбросало кого куда. Самое страшное и тяжелое, что опять, уже который раз, арестовали отца Сергия, и на сей раз ощущение было такое, что ему не вырваться из этого ада.

Матушка Павла Ивановна, то одна, то с младшим сыном Николаем ездившая на свидания к отцу Сергию и в прежние его аресты, в этот раз вернулась с Беломорканала совершенно подавленная. Даже хуже — она была как неживая. Эта мужественная женщина, так много пережившая и всегда с терпением принимавшая удары судьбы, на этот раз сломалась. Душу ее накрыл беспросветный мрак. На ее лице, вмиг постаревшем и осунувшемся, остались одни глаза, но в них лучше было не смотреть — смертельная тоска, боль и какая-то растерянность. Она рассказала детям, как прошла ее встреча с отцом Сергием.

— Вряд ли он выживет, — говорила Павла Ивановна, — настолько плох.

Опухший, совершенно седой человек, он еле передвигал ноги. Не исключено, что его били.

Это было их последнее свидание.

Понимая, как нужна детям мать, она старалась справиться с собой. А жизнь требовала свое. Семья должна была выживать, чем-то питаться, зарабатывая себе на жизнь. Дочери Ольга и Нина, которые, казалось, в поисках работы обошли все учреждения в городе, получали отказ, как только кадровики знакомились с их анкетами: «дети священнослужителя», «отец репрессирован». То же самое происходило и с младшим сыном Николаем. Он перебивался временными работами, не имея возможности учиться. Немногим лучше обстояло дело у старшего — Михаила. К этому времени у него была своя семья. Вместе с женой Галиной он работал в музыкальной школе в Новороссийске, и, видимо, сведения об аресте отца туда не дошли. Они ждали пополнения в семействе, но даже такая радостная весть не могла вывести Павлу Ивановну из депрессивного состояния.

Наконец сестрам все же удалось окончить бухгалтерские курсы. Ольга еще оставалась в Нижнем Тагиле с мамой, а Нина впервые уехала одна, найдя работу счетовода в небольшом рабочем поселке при Верх-Нейвинском заводе. И вот она одна среди чужих людей. Народ казался ей суровым и неприветливым. Однако Нина была рада, что сможет хотя бы немного заработать, чтобы помочь родным. «На работе прилежна, старательна, усидчива; выполняет все поручения…» — характеристика Нины Увицкой с места работы.

Появилась и новая подруга Зина, ласковая и приветливая, непохожая на других. Она работала вместе с Ниной в заводской бухгалтерии и все время стремилась вовлечь ее в орбиту интересов своей жизни.

На дворе сентябрь. Становится холоднее. Дожди уже не ливневые — веселые, летние, — а мелкие, моросящие. Уральская осень торопится. Вернувшись с работы на свою временную квартиру (комнатку в маленьком домике), Нина увидела на столе письмо со знакомым почерком. Из Новороссийска, от брата Миши. Она с беспокойством вскрыла конверт. Что там? Как дела у Гали, которая вот-вот будет мамой?..

Оказалось, что совсем недавно у Нины появился племянник Коля. Теперь она «тетя Нина», как писал брат. Нина представила себе это маленькое существо, которое пока не знает, сколько горя и скорбей понесли его родные, и волна нежной ласки затопила ее женское сердце.

Забежала Зина, отвлекая ее от теплых мыслей. Сама не зная почему, Нина убрала письмо, ничего не рассказав о семейной радости. Никого не хотелось впускать в свой домашний мир, такой родной, но такой истерзанный. Зина, ничего не заметив, весело болтала о чем-то своем. Она уговаривала Ниночку пойти к себе:

— Пойдем. Ну что за охота сидеть одной? Ко мне придут наши девчата. Посидим, попьем чаю со свежим вареньем, послушаем пластинки.

Уговорила. Девушки — все знакомые. Только одну из них Нина видела впервые. Она приехала к кому-то в гости. С пронзительным и каким-то тяжелым взглядом темных глаз, она была довольно красива, но одновременно развязна и цинична. Искрина, так звали незнакомку, сразу не понравилась Нине. Очевидно, взаимно. Весь вечер та язвила и подсмеивалась над ней. Видя, что Нину коробят грязные слова, Искрина с особым удовольствием рассказывала неприличные анекдоты.

Но что случилось с девчатами? Их просто не узнать. Попав под влияние гостьи, они преобразились, так же кривлялись и сквернословили, пытаясь подражать ей.

— Давайте гадать! На блюдечке! — предложила Искрина.

— Да что ты, ведь гадают только на Святках… — раздались голоса девчат.

— Глупости. Гадают круглый год, у нас получится, ведь я — хороший «проводник»…

— Кого проводник? — неожиданно для себя выпалила Нина.

— А то сама не знаешь? Святоша!

— Да будет вам, — вмешалась Зина. — Ну, гадать так гадать.

Нина резко встала.

— Я пойду. Не могу этого терпеть, ведь это же очень страшно.

Она хотела добавить: «И грех большой…» — но потом подумала: «Все равно не поймут».

Искрина, недобро усмехаясь, подошла к Нине.

— Так ты говоришь, что у нас не получится?

Нина подумала: «До чего противная и въедливая, и есть в ней что-то бесовское…».

— Да. Не получится. Сидите, ерунду городите. Покойников каких-то вызываете, фараона египетского… А на самом деле каждая из вас блюдечко подталкивает — какие хотите, такие и выкручиваете ответы. Ерунда все это, я пошла.

И уйти бы ей, но тут Искрина прямо взвилась:

— Нет уж! Ты погоди. Ишь ты, хочешь быть умнее всех. Мы и без фараона египетского обойдемся. Ох, как я тебя сейчас посрамлю.

— Да что ты можешь?

— Я тебе докажу, что блюдце никто не толкает, оно само ходить будет и через того, кто умеет, — нажала она голосом, — правду скажет. А ты, — она стала подыскивать слово пообиднее, побольнее, — просто не-ве-жест-вен-ная!

— Невежественная? — Нина чуть не задохнулась от обиды.

— Девочки, — захлопотала опять Зина, — и охота вам ссориться?

Однако Искрина, вцепившись в Нину и удерживая ее, громко заявила:

— Иди на кухню. Загадай любое имя и фамилию. Сиди и жди. А мы вызовем духа. Может, даже и фараона, — прибавила она, бледнея от злости. — Напиши имя на бумаге и держи в кармане, а дух нам «скажет», кого ты загадала. Идет? Свя-то-ша!

Обида захлестнула. Внутри у Нины все клокотало от наглой настойчивости и попыток оскорбить ее. «Если сейчас уйти, — подумала Нина, — девчата скажут, что я испугалась, а Искрина права. Все как-то гадко и неприятно».

«Ну ладно, — решила она. — Все равно будут перебирать знакомых парней с завода. А я напишу такое имя, о котором никто в Верх-Нейвинске не знает. Никто». Она села за кухонный стол и, нервничая, написала на клочке бумаги имя, отчество и фамилию своего новорожденного племянника, о существовании которого она сама узнала только несколько часов назад. «Надо поставить на место эту ворожейку…»

Из-за закрытых дверей комнаты доносились беззаботные смешки наивных девчат и грубые окрики Искрины. Стало тихо.

«Блюдечко толкают. Ну-ну, — едко подумала Нина. — Сейчас ты у меня получишь!»

За дверями стало еще тише, и в напряженной тишине кто-то выдохнул: «Само… Вот это да! Действительно, само…».

Через несколько минут в комнате раздался вздох разочарования. Все ждали знакомое имя. Можно было бы посмеяться и поязвить над зазнавшейся, как им казалось, Ниночкой, но результат ворожбы вызвал у простодушных заводских девчат недоумение…

Дверь в кухне распахнулась, и на пороге появилась Искрина. Глаза ее недобро сверкали. Казалось, что она видела в этой ситуации что-то важное лично для себя. Вся она была налита силой и энергией, от которой Нине хотелось бежать.

Девчонки замерли, чувствуя недоброе. Задуманная шутка давно перешла во что-то странное, непонятное им, злобно висевшее в воздухе…

— Ну, святоша, заходи, — надменно сказала Искрина. — Слушай: Николай Михайлович Увицкий. Родился 24 августа 1932 года, — она захохотала и тут же съязвила: — Привет «тете».

Как Ниночка не потерялась от потрясения, страха и чувства глубокого омерзения? Она молча бросила на стол свою записку с именем племянника и, выбегая на улицу, крикнула:

— Да уходите вы все! Неужели не понятно, кто она!

Вслед ей прозвучал демонический смех, эхом отраженный в сенях и во дворе. Она бежала по темным улицам поселка. Ей казалось, что за ней гонится целая стая нечисти, а в ушах продолжал звучать грубый, надменный хохот Искрины: «Свя-то-ша!».

Нина не спала всю ночь. Ей казалось, что кто-то стучит в окно или скребется в углу за хозяйскими сундуками. На миг забывшись, она вздрагивала от звучащего внутри голоса: «Свя-то-ша!».

Она молилась, пила крещенскую воду и снова молилась, прося прощения у Господа за то, что, чувствуя острую неприязнь к демонической гостье, сразу не ушла, боясь обидеть Зину. И самолюбие, наверное, взыграло. Да и перед девчатами неловко.

Она еле дождалась утра. Забежав на работу, Нина отпросилась на полдня… Недалеко по тагильскому тракту — село, где был действующий храм. Большой, красивый, стоящий на горе, он даже при подходе к нему вызывал светлое чувство и радость. Нина не раз бывала там и на всенощной, и на Литургии. Знала батюшку. К нему она и устремилась, чтобы исповедовать грех, в сети которого она, сама не понимая как, попала.

Под спасительными сводами храма сердце ее стало постепенно успокаиваться, ведь вокруг привычная с детства умиротворяющая тишина, лики святых. Батюшка издали заметил появившуюся в непривычное время Нину. Вид у нее был потерянный. Покаявшись, она преклонила колена перед Распятием и Святым Евангелием и обрела желанный покой.

Старенький священник, который знал всю семью Увицких, очень сокрушался по поводу ареста отца Сергия, сам со дня на день ожидая подобной участи. Батюшка пожурил ее:

— Вот видишь, Ниночка! Демон, как лев рыкающий, ищет себе жертву. Он и в образе молодой девицы может явиться, действуя через нее… Не огорчайся. Успокойся и впредь внимательней выбирай, с кем общаться. Учись резко обрывать все разговоры, насторожившие тебя. Молись. Господь милостив! В воскресенье причастись Святых Христовых Тайн. Иди с Богом, а я помолюсь за твоих родных. Дай, Господи, вам сил и здоровья.

В Верх-Нейвинск Ниночка вернулась спокойной. Душа ее, столкнувшись с реальной злобной силой, получила серьезный урок. Чистая, доверчивая юность растаяла в ней навсегда. Знала бы она тогда, что это лишь первые уроки. Сколько натисков страшной силы, облеченной в разные образы, ей предстоит еще пережить. Но она твердо помнила, что если Господь не допустит, то ни один волосок не упадет с ее головы. Так всегда говорил ее папа — протоиерей Сергий Увицкий. Надо только всегда с верой обращаться к Господу и уповать на Его помощь.

«На Пихтовке»

До начала Великой Отечественной войны наша семья, то есть бабушка Павла Ивановна, я, мама, ее сестра Ольга и брат Николай жили в Нижнем Тагиле на частной квартире. Дяде Коле, к тому времени работавшему в отделе главного механика «Уралвагонзавода», предложили переселиться в небольшой городок километрах в семи от завода, именуемый Пихтовкой.

В поселке стояло около тридцати одноэтажных коттеджей, построенных в конце 30-х годов по немецкому проекту и рассчитанных на двух хозяев. В изумительно красивом месте, под пихтовой горой, стояли улицей эти уютные дома.

В каждой половине дома было по четыре комнаты, большая кухня с отдельной дверью на улицу, застекленная веранда, выходящая в небольшой садик. Вдоль домов прямо с завода провели асфальтированную дорогу, ходил рейсовый автобус. При въезде в Пихтовку стояла автономная котельная, дающая тепло всему мини-городку. Население поселка составляли семьи инженерно-технических работников завода.

Весь городок утопал в густом пихтовом лесу. Целительные ароматы «пихтача» наполняли все вокруг. Вдоль неширокой асфальтированной дороги пролегала специальная дорожка для велосипедистов, поодаль которой стояли заросли шиповника и проходила кромка леса. Открытая веранда и палисадник дома вели на улицу маленького городка, а с черного хода кухни можно было выйти прямо в лес и собирать грибы и ягоды, растущие здесь в изобилии.

Мои первые детские воспоминания хранят образ огромной красавицы березы, растущей у порога кухни, в тени которой мы с мамой часто отдыхали. С другой стороны дома, через дорогу — фонтан в виде большого цветка, вытесанного из камня. Он стоял на цветущей поляне среди зарослей шиповника, окруженный огромными синеватыми лапчатыми пихтами.

Для нашей семьи, скитавшейся по частным квартирам Нижнего Тагила, дом «на Пихтовке» (местн., разг. — авт.) был неожиданным чудом. Бабушка, которая очень любила цветы, насажала в гипсовые вазоны и причудливые подставки, сооруженные на открытой веранде дома, душистый табак, настурцию, левкои и флоксы. В палисаднике у нас росли розы разных сортов и нежные лилии. Вечерами мы наслаждались этими цветочными ароматами, перемешанными с лесным воздухом.

* * *

Собираясь вместе, мы слушали поселившегося в кустарнике у нашего дома соловья. Помню, как всех напугала летучая мышь, внезапно свалившаяся на белое платье тети Лели. А какой невероятно большой и таинственно-далекой казалась ночная луна, в отблеске которой розовые кусты отбрасывали длинные, призрачные тени! В них что-то шелестело и стрекотало. Свою нотку нежного аромата в этот сказочный мир вливали лесные ландыши, растущие прямо у фонтана через дорогу.

Наверное, эти тихие минуты, наполненные радостью общения с природой, даны были нашей семье как передышка перед предстоящими тяготами голодного военного тыла.

В двух соседних комнатах нашего дома жила семья репрессированного священника Леонида Коровина.

Война нас застала уже на Пихтовке. Голод, нищета и лишения подкрадывались постепенно. Сначала с перебоями стал ходить рейсовый автобус до поселка, затем появились длинные очереди в магазине… В разговоре взрослых часто мелькало слово «карточка», которое врезалось в мою детскую память особенно остро.

С питанием становилось все хуже и хуже. Женщины, собираясь группами по пять-семь человек, отправлялись в деревни, чтобы поменять что-то из одежды на муку, крупу или картошку. Продукты проедали и снова подбирали одежду, уже на следующий обмен.

Мама тоже включилась в эти изнурительные походы и ни свет ни заря уезжала, чтобы успеть вернуться в тот же день. Она работала в то время швеей-надомницей и дневные отлучки за продуктами покрывала ночной работой. Продукты приходилось нести на себе, и это очень подорвало ее здоровье: она получила грыжу и потом всю жизнь страдала от мучительных болей.

Голод нарастал. Скоро менять уже было нечего, да и в деревне все оскудело, а продуктов по карточкам давали все меньше и меньше… Выстаивая многочасовые очереди, бабушка, пряча глаза, приносила все меньше хлеба. Жить в городке становилось сложнее. Жители Пихтовки часто вынуждены были возвращаться с завода пешком, а иногда вообще не могли добраться до дома.

Вскоре для танков, которые начал выпускать «Уралвагонзавод», потребовались испытательные полигоны. По распоряжению завода все неработающее население поселка, кроме детей и дряхлых стариков, было отправлено на раскорчевку леса. Мама тоже попала на эту работу. Кругом — вековые хвойные леса. Деревья пилили и вывозили специально обученные бригады. На огромных оголившихся площадях оставались крепкие пни поваленных лесных кедров, которые и должны были раскорчевывать небольшая кучка женщин да несколько престарелых мужчин. Пни, разросшиеся на несколько метров в ширину, увозили, площадь выравнивали и превращали в полигон для испытания новой техники.

Даже для крепкого, здорового мужчины раскорчевка леса вручную — это непосильно тяжелый труд. Что же говорить о постоянно недоедающих женщинах, работающих каелками, топорами да пилами. Вечерами мама приходила чуть живая. Ни говорить, ни есть она уже не могла. Только пила воду и валилась от усталости с ног… Полежав несколько часов, она вставала и садилась за швейную машинку, чтобы выполнить и эту норму, без которой можно было лишиться продовольственной карточки. А с утра — снова на раскорчевку…

Оголилась наша Пихтовка. Раньше мне казалось, что никто не доберется в этот дремучий лес, до которого, как в сказке, три года скакать… Но сейчас, если взглянуть по обе стороны Пихтовки, можно было увидеть деревни, которые скрывались ранее за высокими кедрами, да ферму, одиноко стоящую на горизонте. Я хорошо помню свои детские впечатления того времени. Передо мной — пихтовая гора, вся покрытая одинокими пнями. Щемящее чувство утраты. Разрушился фонтан через дорогу, улетел соловей, и ухаживать за бабушкиными розами уже не было сил.

На открытых полигонах рядом с поселком стали размещаться подразделения новобранцев — молодых солдат, еще не побывавших на фронте. Зимой они так замерзали на лютом ветру, что просились погреться в наши дома. Конечно, их пускали. С голодными, не по возрасту усталыми глазами и часто отмороженными руками, они набивались в комнату. Кто-то из них (очевидно, посмелее) просил: «Мамаша, дайте, пожалуйста, горячей водички попить…». Бабушка откликалась на все их нужды. Она оттирала им замерзшие руки, смазывая их жиром, поила горячим чаем… Мама, не выдерживая, уходила плакать на кухню. Минут через двадцать командиры поднимали их и вновь уводили на предбоевую подготовку. Вытирая тряпкой натаявший от солдатских сапог снег, бабушка вздыхала: «Мучают мальчишек…». Помню, как однажды мама, думая, что я не слышу, сказала бабушке: «А сколько их не вернется домой… Совсем почти дети».

С каждым днем в коттеджах становилось все холоднее, батареи почти не грели. Руки коченели так, что мама уже не могла шить по ночам на швейной машинке. В одну из морозных ночей, когда температура на улице опустилась до тридцати градусов, батареи почти во всех домах поселка разморозились. Жить «на Пихтовке» стало невозможно. Люди начали покидать дома. Укладывая свой скарб и прощаясь друг с другом, они плакали. Так мы снова оказались в Нижнем Тагиле, где нашей семье дали две комнаты. Мне было тогда около пяти лет.

Снова в Нижнем Тагиле

При переезде в Нижний Тагил наша жизнь мало в чем изменилась. Мама по-прежнему зарабатывала иглой. Бабушка занималась хозяйством и посещала Казанскую церковь на Вые, где она управляла правым хором.

В военные годы маме было около тридцати лет. Она трудилась не покладая рук. По возможности ходила в церковь, чтобы помолиться, надеясь на чудо возвращения отца Григория из мест, откуда почти никто не возвращался.

Как, откуда брала силы жить молодая женщина, объявленная женой «врага народа» и воспитывавшая маленького ребенка? Конечно, благодаря глубочайшей вере в Бога, вложенной в нее с рождения, и надежде на Его спасительный промысел. Большую помощь ей оказывали родные — ее мама Павла Ивановна, сестра и брат. Все это дало возможность продержаться маме тяжелейших шестнадцать лет, которые вместили в себя и Отечественную войну, и послевоенные трудные, голодные годы.

Несмотря на изнуряющие хлопоты по дому, работу швеей и постоянные заботы о дочке, она находила время, чтобы петь в церковном хоре.

Мама глубоко и искренне любила классическую музыку. Она часто слушала радио, по которому в те годы транслировалось много прекрасных концертов и опер. Знала и любила матушка Нина произведения русской и зарубежной классики и, как музыковед-профессионал, могла много рассказывать о них. Но больше всего она любила хоровую музыку. Слушая исполнение хорошего хора, мама затихала, углубляясь в себя. Глаза ее увлажнялись, и она целиком погружалась в музыкальные переливы хорового многоголосья.

Матушка Нина могла бы стать профессиональным дирижером-хоровиком. Все данные к этому были: абсолютный слух, точная ориентация в структуре произведения (чисто интуитивная), хорошая музыкальная память, широкий музыкальный кругозор при ярко выраженной эмоциональности и ясный жест, что немаловажно для хормейстера. На протяжении одного-двух тактов она могла перейти голосом в любую партию: сопрано, альтов, теноров — в зависимости от того, где нужна была поддержка. Музыканты понимают, как это непросто.

Только музыка врачевала постоянно кровоточащую рану от утраты любимого человека, страха за его судьбу…

Тем временем дочка подрастала, с малых лет проявляя унаследованную способность к музыке. Матушка Нина любила вспоминать о том, как Леля, еще не умея стоять на ножках, чисто интонировала за поющими, вызывая умиление у родных и знакомых. Это приводило к мысли, что девочку надо учить музыке, развивая ее талант. Но за учебу надо платить, и матушка Нина трудилась на пределе своих сил. К этому времени она уже работала в высокоразрядном швейном ателье и была первой мастерицей по шитью мужских сорочек, так что все стремились оформить заказ именно у нее.

* * *

Всем в послевоенное время жилось нелегко. Картошка заканчивалась очень быстро. Я хорошо помню большую кастрюлю вареной картошки величиной… с копейку. По своей детской глупости я почти с ненавистью смотрела на этот «горох», который нам с бабушкой предстояло перечистить. Чистить горячую вареную картошку всегда утомительно, да еще такую мелочь. Может, ее было не так уж и много, но тогда мне казалось, что эта работа никогда не закончится.

Как умело вела себя в этом случае бабушка! Никаких приказов, устыжений. Она просто говорила: «Не хочешь — не делай. Правда, твои пальчики тоненькие, ловкие, они лучше справились бы с этой мелочью, чем мои, но, если тебе так неприятно — не мучайся. Только посиди немножко со мной». Она принималась за эту бесконечную работу и начинала рассказывать либо что-то из прочитанного, либо вспоминала события своей жизни. Она была великолепная рассказчица! Все оживало в ее воспоминаниях. Слушая бабушку, я механически беру картошечку и очищаю ее. Бабушка как бы между делом подвигает мне мисочку для очисток и бросает на мои колени старое полотенце. И вот через час-полтора готова кастрюля очищенной картошки и меня отпускают погулять во двор. Ни ссор, ни скандалов, а дело сделано…

А очистки — отдельная история. Картофельную кожуру с налипшими кусочками вареной картошки бабуля, подсолив, скатывала в шарики и — в духовку. Правда, есть их было почти невозможно. Взрослые сконфуженно давились, а бабушка решительно съедала несколько штук, но, видя, что за ней с интересом следит все семейство, отступала, начиная смеяться, и порой непонятно было, смеется она или плачет.

Еще одно тяжелейшее переживание, выпавшее на долю семьи. Старший бабушкин сын Михаил жил в то время со своей семьей в Нижнем Тагиле и работал на «Вагонке». В 1947 году, уже после войны, его столкнули с подножки трамвая. Он упал и очень ударился. Долго болел, а через год его отправили в свердловскую больницу с диагнозом «онкологическая опухоль», где он и умер. Вся наша семья тяжело пережила эту утрату, а бабушка на время потеряла память, которая вернулась к ней не сразу… Так трудно складывалась наша жизнь в Нижнем Тагиле.

Под покровом святителя Николая

«Детка наша, доченька! Поздравляем с праздником святителя Николая. Девятнадцатое — его день… Не забывай к нему прибегать. Святитель Николай — всегда во всех скорбях и нуждах наш скорый помощник! Много раз в жизни на себе испытали!! Крепись, родная…»

Из писем отца Григория и матушки Нины к дочери

Росла я довольно хилым ребенком. Вероятно, это складывалось из многих факторов. Через месяц после моего рождения у мамы начались тяжелые переживания в связи с арестом папы, что, естественно, не могло не сказаться на мне. Конечно, семья старалась дать мне все лучшее, но порой нечем было даже накормить.

Одним словом, годам к десяти (в младших классах я больше болела, чем училась) врачи нашли у меня ревматизм, ослабленные легкие на грани заболевания и нарушения лимфатической системы. Мама была в панике, потому что нужного лечения дать мне была не в силах, дорогие лекарства были для нас недосягаемы… Она только плакала и молилась, уповая на Господа. И что же? В доме, где мы жили тогда, проживала и семья главного инженера нижнетагильского рудника — муж, жена и двое ребятишек примерно моего возраста. Как ни странно, в те тяжкие военные годы люди были дружнее и, в большинстве своем, внимательнее друг к другу: часто знали трудности и проблемы окружающих и не только словами, но и делом помогали, кто чем мог. Семья главного инженера, конечно, жила много лучше, чем мы. На лето хозяйка с детьми выезжала в район рудника, в маленький поселок, стоящий в лесу, и дети имели возможность три месяца отдыхать на природе, набираясь целебных сил. Кроме того, местные поселковые жители держали коров, кур и всякую мелкую живность, поэтому для питания были доступны мясо, молоко, творог и яйца.

Узнав про мое нездоровье, жена инженера, тетя Ира, женщина милая и сердобольная, предложила маме взять меня вместе с детьми на все лето на загородную квартиру. Но для меня это было невозможно, так как я не могла прожить без мамы и дня. Именно поэтому я не прижилась в детском садике в свое время, а за год до описываемых событий летом сбежала на третий день к маме из оздоровительного детского лагеря. Словом, в младших классах я была совершенным «маминым хвостиком», и жизнь в чужой семье, хотя и на лесном воздухе и при хорошем питании, все равно не принесла бы пользы моему здоровью.

Мама, понимая, какое благо для меня жизнь в сосновом лесу, решает взять дополнительную работу и договаривается с местными жителями снять комнатку на один месяц. «Мама возьмет с собой работу, — мечтала я, — чтобы вечерами шить на ручной машинке тети Иры. А с утра и днем мы будем ходить в лес и собирать землянику, сколько хватит сил, чтобы за земляничный сезон восстановить мое здоровье». О маме я тогда, увы, не думала.

И вот мы на даче. Лечение мое было изумительно приятным. Утром мама давала мне парного молока и ягод, и мы, взяв корзинки, отправлялись в лес. Так было почти каждый день. Лес я полюбила еще со времени нашей жизни «на Пихтовке». Прошло столько лет, а я до сих пор помню ровный, умиротворяющий, как морской прибой, шум сосен, напоенный ароматом хвои и смолы. От этой лечебной воздушной ванны перехватывало дыхание. А посмотришь на траву — красно. В то лето было удивительно много земляники, даже местные жители не припоминали подобного. За два-три часа мы набирали полные корзинки этого чудного лекарства и отправлялись в свой временный дом. Мама кормила меня и заставляла поспать. Затем мы снова уходили в лес и к вечеру опять приносили полные корзинки ягод. Не меньше, чем ягоды, меня лечила и вся остальная природа.

Лето выдалось прекрасное — ночью пройдет дождь, а утро встречает тебя сиянием солнца, синевой небес, ликующим пением птиц и жемчужным сверканием еще не просохших после дождя травинок. Чтобы попасть в ближайший лесок, надо было пройти краем ржаного поля. Рожь, еще зеленая, была выше меня.

Узенькой тропочкой мы идем вдоль поля. Не видно ничего, кроме шелестящих, чуть покачивающихся колосьев. Только порой как маленький прожектор ослепит тебя сверкающая на солнце дождинка. Если зайдешь поглубже в рожь, то выйдешь оттуда вся промокшая,.. за что мне здорово попадало от мамы. Она боялась за меня, но это был такой приятный душ! А если сесть на тропинку и посидеть не шевелясь, вслушиваясь в шум колосьев, — начинало казаться, что само время, величественно «шелестя плащом» своих часов и минут, проплывает мимо тебя в вечность.

И еще — жаворонки! Кто слушал утром пение полевых жаворонков, поймет меня. Какие-то негромкие, но удивительно далеко разносящиеся посвистывания, разновысотные перекликивания, почти флейтовое пение — это он, этот малыш, купаясь в синеве небес, каждой своей песней славит природу, жизнь и своего Творца… Увидеть певуна непросто: стоишь запрокинув голову в небо, звук слышишь буквально со всех сторон, а, кроме синевы, от которой так ломит в глазах, ничего не видно. А он поет! И вдруг на мгновение блеснет на солнышке перламутровой, яркой звездочкой — и опять его нет… А песня все льется. Мне кажется, что лечить можно даже пением жаворонков.

За эти дни мы с мамой сблизились еще больше, но я никак не понимала, зачем нужно обо мне так беспокоиться. Своей болезни я не ощущала. Мама все вечера просиживала за шитьем, выполняя заказы поселковых женщин. Часто она шила просто так, видя, что человек беден. В те послевоенные годы не то что готовую одежду, но даже ткань купить было трудно.

Маму сразу полюбили в этом маленьком поселке. Добрая от природы, да и сама так много пережившая, она хорошо понимала людей, сочувствовала им и всегда посильно помогала. Она не была болтлива и советы свои давала от чистого сердца. Люди приходили к ней, чтобы поговорить, пожаловаться на свою трудную жизнь…

Узнав, что мама лечит меня земляникой, местные жители стали приносить и ягоды, и молоко… Простые женщины! Сколько, несмотря на трудности войны, сохранилось в них благородства, женского сочувствия и солидарности! Часто думаешь, куда подевалось это бескорыстное участие людей друг к другу? Ведь жили в общем-то плохо, но душевной чистоты и доброжелательности в людях было много больше, чем сейчас.

Проходили дни, похожие один на другой, но не утомляющие своим однообразием. Вот осталась уже всего одна неделя нашего пребывания в поселке. Я часто ловлю на себе внимательный, любящий и спокойный взгляд мамы. Да и я чувствую себя такой здоровой. Мы продолжаем жить в нашем режиме; я, правда, почти не могу смотреть на ягоды… Мамины новые знакомые, заходя, говорят: «Смотри-ка, Нина! Совсем ладненькая у тебя девчошка стала! И кто бы мог подумать!».

А мы все ходим по знакомым уже полянам, близлежащим лесочкам и тропинкам. Глубоко в лес мы боимся забираться, да и нет в этом необходимости. Лес, как хлебосольный хозяин, щедро угощает нас, своих гостей.

Вот и малина появилась, а маслята — уже давно. Правда, по-серьезному идти за грибами надо далеко, но нам хватает. Каждый день на опушках мы находим веселые стайки золотистых грибков, которые мама так вкусно жарит. Порой попадаются даже белые. А вот грузди надо искать в том еловом лесу, что немного подальше. Среди прошлогодней опавшей листвы, сухих трав присматриваешься к земле, а она — в бугорках. Копнешь, и… какая радость — найдешь вдруг крепкий грибок, стремящийся своей головенкой приподнять землю. К шляпке с углублением прилипла травинка мха или старый листик. Теперь смотри лучше! Все эти бугорочки — целое семейство груздей. Знай только собирай.

От лесной красоты буквально перехватывает дыхание. Вот под пологом лапчатой царственной ели укрываются на высоких стебельках ландыши, источающие тончайший аромат. Они словно светятся в синеватой тени еловых ветвей. Мною овладел охотничий азарт — сорвать, унести домой…

— Не тронь, Леленька! Ведь мы на днях уезжаем. Пусть тут живут и радуются.

— И вправду…

Но что это? У самого ствола ели, среди сухих, старых веток, лежащих на земле, стоит, слегка опираясь на них, темная, старинная храмовая икона с налипшими на нее прошлогодними иголками. Мама торопливо подходит ко мне, перелезая через лежащие ветки. Икона сильно попорчена, но на ней можно различить лик святителя Николая. Наверное, когда-то она была в металлической ризе, еще остались дырочки от гвоздиков, крепивших ее. Ризу сняли: видимо, она была серебряная; однако икона прописана вся целиком. Что же с ней было? Сняв ризу, икону унесли в лес? Хорошо, что еще в лес, могло быть много хуже. И сколько же она тут стоит? Ведь поселок недалеко. Сколько тут пробежало людей в поисках грибов, сколько глаз скользнуло, не заметив!

Мамочка бережно поднимает икону и осторожно обтирает. Лик святителя немного суровый. Основание иконы почернело и покрылось плесенью. Наверное, она провела тут не одну зиму.

Мама взволнована. Мы бережно укладываем икону на мамин головной платок. Придя в наш временный дом, еще раз обтираем ее и внимательно рассматриваем. Пострадала икона меньше, чем показалось вначале. Мама бережно обтирает ее ваткой, смоченной в крещенской воде. Решили, что обсудим с родными, оставлять ли образ себе или унести в храм. Весь вечер мама задумчива, она как бы ушла в себя.

— Ну что с тобой? — обращаюсь я к ней. — Ведь хорошо, что икону нашли мы, иначе она могла бы совсем пропасть или попала бы в чужие руки?

— Да, конечно, Леленька, — отвечает мне мама, но вывести ее из задумчивого состояния не удается.

Через пару дней мы покидаем нашу дачу. Мама тепло прощается со своими новыми знакомыми.

— Приезжайте к нам на следующее лето. Снова отдохнете, комната для вас всегда будет.

Тетя Ира протестует:

— Ну чего ты вдруг заторопилась? Дождитесь субботы, муж отвезет вас на «газике», ему все равно надо ехать в город.

Но мамочка торопится. Она договаривается, чтобы соседи забрали наши уже упакованные вещи, а сама собирается идти сегодня.

— Да ведь тут недалеко, если без груза. Не больше часа ходьбы. Мы же за месяц столько километров намотали, — смеется она.

Тепло прощаемся со всеми. Нас выходят проводить за поселок. Идти легко — хорошо укатанная дорога. Есть только одно место, которого мама побаивается. Я слышала, как она расспрашивала женщин, не опасно ли тут ходить.

Плотной стеной с двух сторон стоит густой и какой-то угрюмый еловый лес. Кажется, что дорога сдавлена им. Случись что — ничего не видно ни в ту, ни в другую сторону. И так примерно с километр. У нас только одна сумка с готовыми изделиями маминой работы и, конечно, икона. Идем бодро. Подходим к плотному участку леса; попутчиков, к сожалению, нет. Мы обе не показываем друг другу, что побаиваемся. Собственно, мама и не догадывается, что я слышала ее разговор. Но я чувствую, что она вся как-то напрягается, натягивается как струна и, тщетно стараясь говорить непринужденно, невольно понижает голос.

Некоторое время идем молча. Вскоре мама, повинуясь какому-то внутреннему порыву, неестественно оживленным голосом вдруг говорит мне:

— Мы сейчас свернем с дороги в лес. Я уверена, что в этом лесу должны быть ландыши. Ты так хотела их нарвать, помнишь? Принесешь ландыши бабуле, ей будет приятно…

Обдираясь о колючие ветки и сухие сучья, мы быстро пролезаем через плотно стоящий вдоль дороги ельник, который больно колет голые руки и ноги. Прошли сквозь живую хвойную изгородь, стоящую вдоль дороги. В самом лесу попросторнее, но тоже неуютно. Уж скорей бы кончился этот мрачный лес.

Идем лесом, но как бы вдоль дороги, когда вдруг издали до нас доносятся какие-то звуки — мужские голоса, похожие на брань; слышится шум телеги. Мы замираем в своей «засаде». Через несколько минут видим через частокол елок лошадь, запряженную в телегу. На телеге — целая компания пьяных мужиков, озвучивающих свое присутствие хохотом и нецензурщиной. Едут небыстро в сторону поселка…

Все. Проехали. Голоса постепенно замирают. И только тут я вижу, что мама давно стоит достав икону и как бы ограждает ею меня и себя. Постояв еще чуть-чуть, чувствую, как вдруг ослабели ноги, как дрожат руки. Мамочка энергично шагает по лесу, и вскоре мы вновь выходим на дорогу. Да и лес редеет. Вот и выбрались, слава Богу! Уже видна окраина города. Идти становится все легче и веселее. Я признаюсь маме, что тоже знала о ее страхе и разделяла его. Мама теплым, любящим взглядом смотрит на меня, и в нем что-то новое: «Взрослеет дочка!».

— А ландыши для бабули? — говорю я.

В нашем смехе — разрядка от пережитого напряжения.

— Пойдем, родная. Бабуля нам и без ландышей рада будет. Вон ты какая стала свеженькая и крепкая. Что, интересно, скажут врачи?

Вечером неожиданно приезжают тетя Ира с мужем. Она заплакана и взволнована. Они долго разговаривают с мамой; потом тетя Ира уходит, а мама рассказывает нам, что шайка мужиков, от которых мы укрылись в лесу, оказалась бандитской. После войны много было таких. Они приехали в поселок, зная, что днем в нем только женщины и дети. Стали врываться в дома и забирать все лучшее, избили почти до смерти заупрямившегося деда. Все ломали, крушили на своем пути. У тети Иры унесли швейную машинку. Когда все «почистили», то сели и уехали. А дед тот умирает. Вечером тетя Ира с мужем, понимая, что мы с мамой могли с ними столкнуться, в волнении поехали в город узнать, что с нами. Мамочка рассказала ей все с момента находки иконы и о том, как мы, почувствовав опасность, пересидели в «засаде»…

Тетя Ира расплакалась и сказала:

— Вот какая у нас жизнь! Ведь и мы с мужем верующие и крещеные, но разве Коле при его должности возможно это проявить? Уволят с завода, и куда мы тогда? Ты вот шьешь прекрасно, а я ничего не умею, так и живем. И в храм ходить не смеем…

Мама, не размышляя, подарила ей так неожиданно пришедшую к нам икону святителя Николая, тем более что мужа тети Иры звали Николаем.

Вот такая история. Семья эта долго дружила с нами. Тетя Ира через бабушку и маму посылала в храм деньги на свечи, подавала записки «на частички».

Что же касается моего здоровья, врачи сказали, что почти все анализы у меня прекрасные. Это казалось им невероятным.

— Наверное, все лето на юге отдыхали?

— Нет, — ответила мама. — Сосновый бор под Нижним Тагилом да земляника…

Она хотела добавить еще что-то, но не стала. Не поймут. Я, наверное, тоже не до конца понимала тогда, что такое самоотверженная материнская любовь, умноженная на веру во всесильную помощь.

Когда я переехала в Курган в 1995 году, чтобы помогать своим ослабевшим родителям, папа дал мне кусок бирюзового шелка, из которого я сделала покров для любимой маминой иконы святителя Николая из села Утятское, перед которой она обычно молилась в Свято-Духовском храме. Я вышила на ткани стеклярусом кресты, обшила нарядной тесьмой и прикрепила внизу с двух сторон по веточке искусственных ландышей. Работала долго и кропотливо. Когда все было готово, я, прежде чем отдать вышивку в храм, принесла показать ее маме, чтобы воскресить в ее памяти кусочек нашей жизни в Нижнем Тагиле.

В тот день, когда я принесла ей свою работу, мама, упав в огороде и ударившись головой, практически совсем потеряла зрение. Она видела только свет и темноту. Трогая руками вышивку и стараясь ее представить зрительно, она вдруг поняла: «Ландыши! К иконе святителя Николая? Как трогательно!». И она вспомнила строчки из стихов М. Ю. Лермонтова:

…Когда, росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой…

…Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, —

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога…

Покров унесли в храм и облачили им икону святителя Николая.

После операции матушка Нина начала видеть одним глазом, но больше ни разу, по состоянию здоровья, не смогла побывать в храме…

«Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Величайшая мудрость христианского брака — дать свободу тому, кого любишь, ибо земной наш брак есть подобие Брака небесного — Христа и Церкви, в основе своей имеющего полную свободу. Тайна счастья христианских супругов, как учат святые отцы, заключается в совместном исполнении воли Божией, соединяющем их души между собой и со Христом. В основе этого счастья — стремление к высшему, общему для них предмету любви, «все к себе влекущему» (ср. Ин.12:32).

Христианский брачный союз, мы знаем, имеет глубокое духовное основание. Через таинство венчания христианским супругам даруется особая благодать для воспитания детей. Сочетаясь церковным браком, двое становятся одной плотью — единым духовным организмом, несущим ответственность за себя и за будущих детей. Двое брачующихся в равной мере призываются Господом разделять общие радости и носить тяготы друг друга, поэтому «…оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт.2:24).

Счастье и добрый порядок в супружеской жизни трудно устроить без благословения и помощи Божией, и именно об этом христианские супруги просят Господа на протяжении всей своей жизни…

* * *

Проходя по своему жизненному пути, мы переживаем различные душевные состояния: то подъем и прилив сил, то, наоборот, — уныние и отчаяние, вызванные разными скорбями, с которыми по мере сил мы боремся, обращаясь ко Господу за поддержкой и помощью.

Проходя свой тягостный (длиной в 16 лет) отрезок пути без дорогого супруга, матушка Нина претерпевала всяческие невзгоды. Особенно тяжело ей приходилось, когда все проблемы, связываясь в один клубок, наваливались почти одновременно.

В очередной раз подобная ситуация случилась где-то на одиннадцатом году разлуки с отцом Григорием. Беды и трудности, подкрадываясь постепенно, «обложили» ее буквально со всех сторон. Внезапно и серьезно занемогла мама — Павла Ивановна. Много пережившая за свою жизнь, Павла Ивановна, как говорят в народе, «выплакала все глаза», и со временем, помимо возрастной катаракты, у нее была обнаружена глаукома — опасное заболевание глаза, требующее операции. Операцию сделали, но неудачно — началось воспаление, грозящее перерасти в общий сепсис, и глаз пришлось удалить. Состояние бабушки было тяжелым, и мама глубоко переживала, видя ее страдания. Добавила тревог и моя болезнь — остротекущий бронхоаденит.

Все это, естественно, требовало дополнительных расходов. Очередная волна безденежья захлестнула нашу семью с новой силой… Одновременно подошел срок оплаты моей учебы в музыкальной школе, и мама окончательно растерялась, не зная, как ей разрешить тугой узел финансовых проблем. И надо-то срочно хотя бы тридцать рублей за школу, все остальное — чуть позже. Но деньги взять неоткуда. Она долго молилась перед иконами, обращаясь к Господу, чтобы Он не оставил нас. Дома — тишина; сестра Ольга дежурит около больной мамы в больнице, брат Николай, как всегда, занят до позднего вечера на заводе, дочка в соседней комнате делает уроки.

Помолившись, матушка достала из потаенного места заветную шкатулку со свадебным убором, который сберегла в ту ночь, когда тайком уезжала из Невьянска после ареста мужа. С замиранием сердца Нина открыла свадебную шкатулку, словно пытаясь набраться из нее каких-то чудесных сил. Аромат счастливых, незабвенных дней их венчания внезапно овеял ее, погрузив в сокровенные воспоминания. Вот она — подвенечная фата с веночком из мраморно-белых восковых цветов, а вот — букет жениха, рядом с которым — две венчальные свечи, зажженные во время таинства: одна — его, другая — ее… Обгорев во время венчания до удивления ровно (так, что невозможно отличить, какая из них — жениха, а какая — невесты), обе свечки сохранились до сего времени. В течение 61 года и 2 дней продолжали они освещать жизненный путь этой светлой четы, пока одновременно, в одну ночь, не отошли благоверные супруги ко Господу. В один день погасли два Божиих светильника, как и ровно обгорели во время венчального таинства их свечи…

Венок, фату и букет жениха Ниночке подарила тогда ее мама — Павла Ивановна, сохранившая эти дорогие ее сердцу вещи после своей свадьбы. «Как хорошо, что свадебный наряд — мамин, это так греет душу!» Да и что нового из венчальных принадлежностей можно было купить в 1936 году? Только венчальные свечи.

Матушка радостно окунулась в воспоминания — в сияющий, ликующий день их свадьбы, в благоухание самых поздних, октябрьских цветов, сенных трав и спелых яблок… Она снова почувствовала «запах» ветра, который так красиво развевал вокруг новобрачных легкий шлейф фаты, когда они выходили из храма. Фата, невесомая, как дым, то внезапно взмывала в небо, то накрывала их сзади, одновременно обнимая обоих за плечи. А вот и засохший букет из чайных роз!

Этот букет до слез растрогал в тот осенний день Ниночку. Она всегда любила розы, но время их цветения ко дню ее свадьбы уже отошло. Где же он, Гришенька, смог раздобыть эту мечту, эту сказочную красоту?..

Из заветной шкатулки веяло едва уловимым благоуханием ладана и… быть может, роз? Слезы градом покатились из глаз, и она, уставшая, измученная трудной жизнью, прикрыла их, уткнувшись на миг в свою летящую к небесам фату… Ах, как тихо, как спокойно на душе!

И вот они уже снова вместе. Они идут по лесной поляне, остановились около любимой березы, где он все сказал ей… А ангелы поют, трубят песнь ликования в их душах, которые скоро навеки сольются в неразрывное целое. Вот его синющие глаза, они с такой любовью, с такой лаской смотрят на нее. И он говорит ей:

— Моя родная, моя единственная! Потерпи, потерпи еще немного! Ты же знаешь, если Господь дает Крест, Он обязательно даст силы его нести. А пока вот все, что у меня есть. Возьми, это так нужно тебе сейчас… — и он вкладывает в ее руку три красные бумажки, свернутые трубочкой, — три десятки, тридцать рублей за музыкальную школу: — Молись, Ниночка. И я молюсь. Господь не оставит нас. Верь, мы обязательно встретимся и будем жить еще долго-долго…

Господи, как хорошо, как легко!

Да, конечно, у нее есть силы. И разве можно сравнить ее тяготы с теми, что достались ему? Вот его руки обнимают ее за шею, а тоненький голосок будит:

— Мамочка! Проснись, мамуля!

Матушка выплывает из своего сна, как из светлого ручья с кристально чистой водой. Внутренне осветленная и обновленная, она видит перед собой, на крышке заветной шкатулки, три красные десятирублевки, свернутые в трубочку… Она улыбается. Ну, конечно. Это еще продолжается ее дивный сон. Сейчас она скажет ему, что для него эти деньги гораздо важнее. Пусть он не беспокоится за нее. Она перенесет все невзгоды, и они обязательно встретятся.

Нина вновь обрела силы и уверенность в себе.

Но где? Где эти синие глаза? Где эти руки, обнимавшие ее еще секунду назад? Да вот же они, но только легкие и маленькие… И глаза его, но почему-то… детские. А голосок продолжает звенеть:

— Проснись, мамуля! Ты задремала, а я не хотела тебя беспокоить. Сейчас приходила тетя Ира, оставила тебе тридцать рублей и попросила, чтобы ты, если можешь, сшила для дяди Коли сорочку. Ему завтра к вечеру надо. У них там какое-то важное начальство приезжает. Она вот и материал оставила. Смотри, какой красивый!

Нина сидела на кровати, до конца еще не проснувшись и стараясь удержать в сознании обрывки чудесного сна. Господь непостижимым образом, через страдание, через сон вдохнул в ее душу новые силы. Более того, пусть хоть на краткий миг, но ей дана была радость свидания с любимым человеком. Она видела его так близко: какие-то новые линии морщин на его мужественном лице и незнакомые маленькие шраминки, давно уже зажившие. Она успела заметить узкую полоску незагорелой кожи в вороте его расстегнутой рубашки и самодельный крестик на тоненьком шнурке. Она могла бы даже сказать, какого цвета пуговицы на его одежде.

Все это она видела не в кино, и уж, конечно, не на фотографии. Так видят только реально. Глаза в глаза. Господь дал ей видеть это почти наяву, зная, что душевные силы ее на исходе. Он показал ей «ее» Гришеньку — теперешнего, — соединив его образ с дивным воспоминанием о дне их свадьбы. Через сон Милосердный Господь поддержал ее самым чудесным образом: кратким свиданием с любимым человеком, его утешительными словами, лаской и реальной заботой.

Господь дал ей Свою евангельскую любовь.

Он дал ей силы и дальше нести нелегкий Крест жены репрессированного человека, «врага народа».

Подавляя внезапные рыдания, рвущиеся из потрясенной души, матушка Нина на «деревянных ногах» прошла к святому углу, в благодарном порыве падая перед иконами на колени. «Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7).

Прозрачный, легкий шлейф фаты

И белоснежные цветы.

Мерцанье трепетное свеч,

Сиянье глаз, касанье плеч.

Ликующего сердца стук.

О, синеглазый мой супруг,

Храни тебя Господь от бед!

И сколько б ни было нам лет,

В душе любовь я сберегу.

Я бесконечно ждать смогу

Тебя из северной дали

С Надеждой,

В Вере и Любви!

Ольга Пономарева, 2004 год

Посвящается моей дорогой мамочке — матушке Нине

Из переписки отца Григория

Письмо, текст которого мы приводим ниже, отец Григорий написал молодым супругам, чтобы помочь им разобраться в сложных испытаниях, возникших на пути их супружеской жизни и взаимной любви. Он вложил в письмо весь свой духовный и жизненный опыт, говоря, как свято и бережно мы должны хранить семью, которую Господь сочетал неразлучно в жизнь вечную, так что супруги, получившие брачные венцы, — уже не двое, но одна плоть.

Батюшка подписал это письмл так же, как неизменно подписывал и все другие свои письма, — одновременно от своего имени и имени матушки Нины, не разделяя себя со своей дорогой супругой даже в этом: «Помнящие вас протоиерей Григорий и Нина Сергеевна Пономаревы».

Эти слова обращены сегодня и к нам. Они звучат в наших сердцах из глубины вечности и призывают ко взаимному уважению, привязанности и преданности друг другу, напоминая о христианской, милосердствующей любви, умеющей претерпевать и прощать, — любви созидающей, кроткой, которая никогда и никого не разлучает.

Семья — это земной союз, благословленный Богом, а семейный крест — подвиг, и поэтому отец Григорий учит нас хранить семью, как великую святыню, как истинную, непреходящую ценность, на которой созиждется и нравственное, и духовное здоровье каждого человека. И вечное счастье всего человечества.

Итак, вот текст этого письма.

«Дорогие Володя и Марина!

Давно собираюсь написать вам, поздравить вас с Новым годом с пожеланием самого лучшего в вашей жизни!

Семейная жизнь налагает на обоих большую духовную ответственность. Сколько надо трудиться, зорко следить, дабы не проникли в семью враги, которые обокрадут, похитят самое ценное в семье: это — чувство любви, уважения друг к другу.

Незаметно врывается враг под разными предлогами, сея в сердце одного из супругов раздражительность, неудовольствие, грубость… А другой не усмотрел вовремя этого хитрого натиска врага — той опасности, которая грозит распаду семьи, — и зажегся этим духом зла. И пошел раздор, ссора, которая была только на радость врагу…

Последствия плачевны — утрата душевного мира, тягость при взаимном общении и вообще охлаждение друг к другу. А надо крепко помнить, что брачный союз — это не просто сожительство. Это — подвиг, при несении которого сколько надо проявить мужества, твердости, а главное — терпения, чтобы перенести все грубости от близкого человека, союз с которым благословляется Церковью!

Не надо обвинять в раздорах только другого, но нужно себя тщательно проверить и осознать свою ошибку, допущенную в чем-то.

Нужно изучить тщательно все, что происходило и происходит при совместной жизни: все промахи, погрешности одного и другого, — усмотреть главный недостаток, породивший ссору, и со всей снисходительностью, какой требует взаимная любовь, приниматься с кротостью и терпением за исправление друг друга.

При этой весьма сложной работе требуется молитва, вера в Божественную помощь, надежда на возможность исправления, оставление того или иного злого навыка, любовь, милосердствующая к самому близкому существу, которое сделалось тяжелым в общении и даже, страшно сказать, ненавистным…

Но у Бога все возможно — последует исправление и наступит радостный час, когда вернется все от первого дня брака: уважение, привязанность и преданность друг к другу, — и настанут дни радостной, тихой, спокойной жизни, пока не откроются двери в Вечность, чтобы навсегда союз, заключенный на земле, продолжился и в пределах потустороннего мира.

Дай Бог, чтобы вы оба с большой внимательностью и чуткостью отнеслись к этим простым, сердечным пожеланиям. Пусть они будут для вас той искрой, от которой вспыхнуло бы пламя и осветило и согрело холодные души, усталые, измученные продолжительным скитанием по местам вне родного дома, — и тогда дай Бог вам обоим почувствовать глубоко, что вы дома, и можете опять продолжать свой жизненный путь, ведя за собой дорогих малюток, которые бы чувствовали всегда любовь и ласку под родительским кровом.

Храни вас Господь!

Помнящие вас протоиерей Григорий и Нина Сергеевна Пономаревы».

1/II 1983 г.

Перепечатано из архива отца Григория

«Любовь все переносит» (1 Кор.13:7)

Меня поражает одно в словах апостола Павла.

В его хвалебной песне он воcпевает то, от чего воздерживается любовь. Он начинает словами: «Любовь долготерпит» — и кончает: «Любовь все переносит».

В сущности, это почти одно и то же. Но нам, казалось бы, естественнее говорить о том, что любовь может cовершить, а не о том, что она может перенести. Отчего не воспеть ее громкие подвиги, одолеваемые ею препятствия, чудеса, которые она творит?

Но нет, апостол Павел был прав. В темном, незаметном трудовом пути заключается величие подвига, а трудовой подвиг любви есть долготерпение.

В минуту увлечения, в минуту воодушевления мы готовы на всякую жертву. Но не в чадe восторженного возбуждения найдется пробный камень любви. Истинная любовь докажет свою силу в обыденной жизни, не замеченная никем, — в горячих незримых слезах, в жертве, принесенной в уединении после жестокой душевной борьбы.

Устоит ли твоя любовь против мелких ежедневных раздражений? Устоишь ли ты, видя себя непjнятым, несправедливо осужденным? Устоишь ли, не получая ответа, встречая одно молчаливое нерасположение? Устоишь ли в полном одиночестве, отвергнутый всеми?

Если и тогда твоя любовь не умрет, то действительно она достойна хвалебной песни апостола Павла.

(Поучения из настольной книги христианина

«День за днем». Автор поучений неизвестен)

«На руках вóзьмут тя…» (Пс. 90)

Расскажу еще об одном событии, произошедшем с нами в Нижнем Тагиле. В то время я, конечно, не могла полностью осознать его в силу своего возраста и лишь много позднее поняла, что пережила мама в один из весенних вечеров, когда моя жизнь, казалось, должна была навсегда оборваться. Но, по великой милости Божией, все закончилось благополучно.

История эта снова возвращает нас к трудным, голодным годам военного времени, когда каждая семья стремилась выжить, вкладывая дополнительные усилия, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальным запасом продуктов.

Прошло уже несколько лет, как мы переехали из замерзающей Пихтовки в Нижний Тагил, где тетя Леля получила место главного бухгалтера в Промбанке. Банк размещался в старинном купеческом особняке с надстроенным третьим этажом, где жили сотрудники организации. Там же поселилась и наша семья. Мне было тогда около семи лет.

Жилось всем нелегко. И вот руководство банка каким-то образом получило в коллективное пользование участок земли, почти за городом, чтобы люди могли вырастить для себя картошку. Добраться туда можно было на трамвае, а затем надо было идти еще несколько километров по незаселенной холмистой местности. Дорога вела к бывшей тюремной зоне, которую к тому времени перебросили в другие места. Эта земля и была отдана под огороды.

Ох, и унылое же это было место: мрачное, угрюмое, — в отличие от дороги, пролегавшей мимо зеленых холмов и оврагов. Среди придорожных кустов и неглубоких овражков скользил маленький ручеек, весело «подмигивая» на солнце. Холмы же были довольно крутые, но мягких очертаний, без кустарниковой растительности, покрытые лишь мелкой, плотной и жесткой травкой.

Площадка, отведенная под огород, — большая, с остатками разрушенных барачных строений, сломанных наблюдательных вышек, клубками ржавой колючей проволоки и прочей атрибутикой бывшей зоны. Земля тут жесткая и неподатливая. Любую целину, в сравнении с ней, можно было бы назвать пухом. Окаменелые земляные пласты серо-рыжего цвета, сцементированные временем, словно до предела напитаны болью и горечью обитавших здесь заключенных. Земля, вобравшая в себя муки и страдания узников, омертвела, наверное, от того, что когда-то здесь происходило. Лопатами и вилами тут ничего нельзя было вскопать, даже ломы отлетали от закаменевшей почвы, как от металла. Но люди были рады и этому клочку земли, и после рабочего дня, уставшие, а часто даже полуголодные и больные, они упорно «вгрызались» в нее, стараясь добраться до более мягких слоев.

В день, который я пытаюсь сейчас описать, мама, тетя Леля и дядя Коля трудились на отведенном им участке. Я, как правило, сопровождавшая их в этих поездках, крутилась где-то неподалеку. Они с большим трудом прокапывали почву, стараясь разработать хоть какую-то часть огорода. Вдруг дядя Коля, работая кайлом, как-то странно вскрикнул. К нему стали подходить люди, а он, сжавшись от напряжения, продолжал отбивать от какого-то небольшого круглого предмета куски намертво налипшей и засохшей грязи. Совершенно очевидно, что на этом участке земли ранее была выгребная яма, засыпанная и заброшенная.

Удар, еще удар. И вот, к ужасу окружающих, стали проступать очертания человеческого черепа…

Волна неподдельного страха и ропота прокатилась среди очевидцев этого страшного зрелища. Что это? Вернее, кто? Кем он был? Чем занимался? Махровый вор и убийца, с которым расправились свои же? А может, безвинный страдалец, бесчисленное множество которых заканчивало свою земную жизнь в заключении? Каково было обрести такую жуткую находку именно нашей семье?! Архимандрит Ардалион, протоиерей Сергий Увицкий — два моих дедушки — пропали в колониях, а мой папа, отец Григорий Пономарев, находился в это время на Колыме, где каждый день мог стать для него последним. И все же, видимо, не случайно именно моим родным Господь определил коснуться этой трагической тайны.

Посовещавшись, родные решили следующее: совершенно непонятно, почему останки этого страдальца оказались в выгребной яме; неизвестно даже, кто это был и за что принял такую нечеловеческую смерть, но им, как православным людям, надо похоронить его по-христиански. Ведь Господь знает все, и теперь душа усопшего получила то, что заслужила при жизни…

Уходя «на картошку», мои родные всегда брали с собой питьевую воду и маленький флакончик святой воды — мало ли что случится в дороге. Они очистили, обмыли водой оскверненные человеческие останки, завернули их в мамин головной платок. В стороне от огорода, на взгорке, где росли два единственных невысоких кустика, дядя Коля вырыл ямку поглубже, положил туда страшную находку, окропил ее святой водой. Соборно прочитали заупокойную молитву и предали останки земле. Как могли, как знали, перезахоронили по православному обычаю. Да просто по-человечески.

Тягостное ощущение не покидало. Работать на участке больше не смогли. Засобирались домой.

Тропинки на выходе из бывшей тюремной зоны резко расходились. Одна шла пóнизу, вдоль основания холмов, а другая круто забиралась наверх и вилась, как бы перекатываясь, с одного гребня холма на другой. Но шли они параллельно, только на разной высоте, и постепенно сходились к трамвайному кольцу. Мне разрешили бегать по верхней тропке: холмы совершенно пустые, без зарослей, поросшие одной травой.

Я бежала по верхней дорожке, собирая какие-то разноцветные камушки и редкие жесткие цветочки, которые мы почему-то называли «солдатиками». Перебегая с одного холма на другой, неожиданно выскочила на небольшую стайку коз, мирно пощипывающих зелень.

«Козы?! У них же рога…» — это казалось мне довольно страшным. Я — ребенок городской, да еще трусишка, но то, что я увидела дальше, повергло меня просто в ужас. Среди коз, нагло их расталкивая, прямо на меня бежал огромный черный козел — с каким-то жутким «человеческим» взглядом. Глядя на меня мутными глазами, он воинственно выставил рога — не загнутые, а почти горизонтально торчащие. Намерения его были для меня очевидны. С диким криком: «Мама!» я помчалась, не выбирая дороги, минуя хоть и не очень крутые, но все же спуски, к нижней тропе. Я летела не чувствуя под собой ног с уклона горы, набирая все бjльшую и бjльшую скорость, не в силах, да и не имея желания, остановиться.

Путь мой почему-то бессознательно направлялся к единственному на всем протяжении пути месту, где холм обрывался резко, словно срезанный ножом до самого основания. Обнажая скальные породы на высоту где-то метров пять или шесть, он выходил на нижнюю тропку. В этом месте мы обычно любовались красотой разноцветных слоев горных залежей — как слоеный пирог. Дядя Коля мне тогда объяснял, где какой минерал. Эти места были просто маленьким природным учебником геологии…

Меня несло прямо на край этого обрыва. Мне казалось, что за спиной я ощущаю хриплое дыхание страшного козлúща, который на самом деле уже давно мирно пощипывал травку там, наверху, среди своих коз.

Я даже не понимала, что выбегаю прямо на обрыв и мне уже не остановиться. Странные мысли и ощущения молниями пролетали в моей голове. Я вдруг отметила, какое нынче багровое за горизонтом солнце, а небо, превратившись из синего в фиолетовое, как-то странно вытянулось, как коридор. В ушах нарастал необычный шум, а тело все набирало и набирало скорость. Это конец…

«Господи! — подумала я. — Как необычно и страшно. Помоги мне, Господи!» И… в тот же момент одна моя нога, зацепившись за что-то, внезапно проваливается (довольно глубоко) в непонятно откуда возникшую расщелину у края холма, поросшую густой травой.

По инерции падаю вперед. Дикая боль пронзает мою ногу, но благодаря этому торможению мой смертельный спуск прекращен.

Лежу буквально на краю обрыва, и крик боли застревает у меня в горле при виде мамы, стоящей прямо подо мной на дорожке, идущей на пять-шесть метров ниже верхней тропы. Мама медленно садится на тропинку (наверное, ей отказали ноги) и не спускает с меня застывшего взгляда. Она даже не белая: синяя, вмиг почерневшая.

В это время дядя Коля и тетя Леля уже хлопочут около меня, вытаскивая мою ногу из спасительной каменной петли. Нога, конечно, вспухла снизу доверху — боль ужасная, и я, понимая, что являюсь пострадавшей стороной, оглашаю окрестности испуганным ревом.

Далее все уже складывается не так трагично. Меня донесли до трамвая, а потом домой. Перелома не оказалось, только сильное растяжение связок и небольшой вывих… Со мной все обошлось, а вот мама оказалась в тяжелом состоянии. Полмесяца она пролежала не вставая — очевидно, у нее был микроинфаркт. Она лежа молилась за мое почти невероятное спасение, благодаря Господа за Его неизреченную милость.

История эта, конечно, мистическая. Нам всем казалось тогда, что это событие — месть злых сил за пусть запоздалое, но все же православное, а значит богоугодное захоронение останков одного из несчастных узников. Наверное, это был хороший человек — возможно, даже из духовенства, кто знает?..

Спустя много лет, когда я была уже взрослой, мы с мамой как-то вспомнили это трагическое происшествие. Мама тогда сказала:

— Таких глаз у тебя, да и вообще у кого-либо, я больше никогда в жизни не видела. На лице — одни глаза, а в них, как в зеркале, отражается только небо и… ничего больше. Ничего земного… А я, — продолжала она, — видя все издали и не в силах что-то изменить, так громко кричала: «Святитель Николай! Святитель Николай!» — что у меня даже голос пропал. Правда, тетя Леля позднее рассказывала, что я стояла как вкопанная и совершенно безмолвная. Видишь, Леленька, Господь слышит наш зов, наш вопль, когда мы даже безмолвствуем. Молись, доченька, всегда Господу и святителю Николаю! Слава Богу за все!

Трудный выбор

Труды мамы не были напрасными. С музыкой у меня все обстояло благополучно. Выступления на городских концертах, выезды музыкальной школы с показом лучших учащихся в Свердловск… Так время подошло к выпускному, седьмому классу.

Помню торжественный выпускной экзамен, его принимал представитель Свердловской консерватории. После экзамена маму попросили войти в экзаменационный класс. Она долго оставалась наедине с комиссией за закрытыми дверями и вышла совершенно счастливая и одновременно испуганно-озабоченная. Комиссия посчитала необходимым рекомендовать ее дочери Ольге продолжить музыкальное образование на профессиональном уровне в музыкальном училище.

Это означало, что нам надо перебираться в Свердловск, потому что в Нижнем Тагиле была в те времена только музыкальная школа-семилетка. Ради моего образования маме необходимо было решиться на переезд в другой, незнакомый город, где не было ни жилья, ни работы, ни родных рядом. Не было ничего, кроме остро стоящего перед ней вопроса: «Что же делать?». И ответить на него могла только она. Сколько горячих молитв было вознесено к Спасителю, чтобы решиться на такой судьбоносный шаг? И Господь подал ей вразумление в виде сна. Но сон этот увидела не она, а я — ее дочь, даже не подозревавшая о глубине маминых сомнений и терзаний.

Однажды утром я рассказала ей:

— Мамочка, ты знаешь, я сегодня видела во сне нашего Господа Иисуса Христа.

Мама побледнела.

— И что было дальше?

— Как будто я сижу в комнате за роялем, и вдруг входит Он. На голове у Него венок из роз. (Есть такая детская песенка: «Был у Христа-младенца сад…». Песня «вошла» в сон в виде венка из роз.)

— Ну и что же потом? Господь тебе сказал что-нибудь?

— Да. Он дал мне ноты, свернутые в трубочку, и попросил поиграть Ему. А потом… я не помню, что было…

Как тут быть? Ведь ребенок не может придумать такое от себя. Самое интересное, что я до сих пор помню свое состояние от сна: мне тогда почему-то казалось, что это кощунство. Как я посмела видеть во сне Самого Господа? А Он еще со мной разговаривал и ноты дал. Сон я рассказывала маме почему-то с чувством вины. Мама же восприняла это иначе. После совета с родными моя бесконечно дорогая мамочка, перенапрягая в очередной раз свои силы, решилась на переезд в Свердловск. Опять поиск жилья, работы, трудности самого переезда, ведь занятия музыкой требовали не менее трех-четырех часов в день, значит, надо перевозить и инструмент…

Отрезок нашей свердловской жизни я достаточно подробно описала в главе «Встреча». Конечно, если бы не мама, вряд ли я получила бы профессиональное музыкальное образование. То, что я стала музыкантом, — ее заслуга, ее самопожертвование. И, без сомнения, — дар Создателя, вручившего мне ноты…

Пятно

Чтобы читателю лучше представить нашу с мамой жизнь в Свердловске, расскажу об одном эпизоде. Сейчас, на общем фоне нашей современной жизни, этот случай может показаться незначительным, почти пустяком, но не надо забывать, что это было начало 50-х годов, когда отрез штапеля на платье казался роскошью. Так жило подавляющее число людей.

После войны уровнем своей жизни особо выделялись семьи военных, только что вернувшихся из Европы. Их благосостояние было значительно выше, чем у других людей. Приезжая на Родину, они привозили в подарок своим родным красивые трофейные ткани, которые большинство наших женщин видело впервые.

Ателье женской одежды индивидуального пошива, где работала мама, считалось высокоразрядным. В нем принимали заказы из дорогих тканей.

В один из вечеров мама пришла домой заметно взволнованная. Взглянув на нее, я поняла — что-то произошло. А случилось следующее… Несколькими днями раньше в ателье, где работала мама, поступил заказ от жены приехавшего в отпуск военного. Для пошива платья заказчица принесла редкой красоты материал, полюбоваться которым сбежались все женщины ателье. Это был тончайший шифон жемчужно-голубого цвета с ажурными узорами из панбархата того же оттенка. По всей ткани проткана искристая нить. Ткань — мечта!

Женщины восхищались материалом, ахали и вздыхали. Заказчица, миловидная и приветливая блондинка, была непринужденно говорлива. Пока снимали мерки и обсуждали фасон, она рассказала почти всю свою биографию. Наконец обговорили срок заказа, и она ушла. Заказ определили по высшему разряду сложности и отдали в работу маме. Ответственность, конечно, большая!

Прошла первая примерка; все, казалось, было нормально. Этим заказом мама дорожила особенно, без молитвы к работе не приступала. Ткань — очень сложная для пошива, рассчитана на швейные машины совершенно другого уровня, которых в ателье просто не было. Материал то тянулся, то сжимался, собираясь вдоль золотистой нити, затянутой машинной иглой. Мама волновалась и часто мыла руки, чтобы не запачкать ткань. Она постоянно протирала швейную машину и стол, где лежали детали изделия.

В тот злополучный день с утра она приступила к обработке круглой горловины платья. Положив ткань под машину, она прошила намеченный шов и вдруг с ужасом заметила, как по линии шва расплывается жирное масляное пятно, капнувшее, очевидно, с машинной иглы. Мама вскрикнула, прижав ладони к лицу, и… словно онемела. Коллеги, зная сдержанный характер мамы, подбежали к ней и одновременно все застыли у ее рабочего места. Картина была, конечно, удручающая: по нежному жемчугу шифона на линии горловины расползлось жирное темно-бурое пятно…

Оказалось, что накануне вечером в цехе работал механик, регулируя и смазывая швейные машины, но мама об этом не знала. Она сидела как окаменевшая, понимая, что беда непоправимая — ей не только не хватит денег на новую ткань, но такую просто не найти. Все попытки вывести пятно оказались безуспешны. Пробный лоскуток затерли до дыр — зловредное пятно торжествующе оставалось на ткани.

Вечером, не помня, как закончился рабочий день, она поехала в Иоанновскую церковь, единственную действующую в то время в Свердловске. Молилась, плакала. Домой вернулась с опозданием, и по ее заплаканному виду я поняла — случилось что-то недоброе. Рассказывая об этом, она плакала, я тоже. Непоправимость беды была очевидна. Перед сном мы присоединили к вечернему правилу молитвы Пресвятой Богородице «Скоропослушница», акафист святителю Николаю и, утомленные переживаниями, уснули.

На следующий день неожиданно позвонила заказчица и сказала, что не сможет прийти за платьем в указанный срок, так как уезжает отдыхать по «горящей» путевке. Неприятные выяснения задержались на месяц.

Жизнь продолжалась. Мама со свойственной ей аккуратностью выполняла другие заказы. Платье со злополучным пятном висело в шкафу у заведующей.

Ни мама, ни ее коллеги по ателье так и не смогли ничего придумать, чтобы избавиться от пятна, которое жирным ободком охватило вырез горловины.

— Ну не плачь ты, Нина! Что-нибудь придумаем, — больше для утешения говорила заведующая.

Как мама молилась этот месяц! Каждый день после работы она ездила в храм, и даже ночью я видела ее склоненной перед иконами. Положение казалось безвыходным. «Где взять столько денег, чтобы заплатить за ткань, купленную на валюту? Какой трудный разговор предстоит с заказчицей! Как подвела я репутацию ателье…», — эти мысли измучили маму. За месяц она осунулась, похудела, тая на глазах.

Придя в один из вечеров домой, она, пытаясь, но не в силах что-то рассказать, снова начала плакать. «Ну вот, — подумала я, — теперь надо продавать пианино, больше у нас ничего нет». Но оказалось, что произошло следующее. Днем в ателье позвонила веселая и ничего не подозревающая заказчица и справилась о своем платье. Заведующая ответила, что с пошивом возникли некоторые осложнения и заказ пока не готов…

— Как хорошо, — последовал неожиданный ответ. — Мне хотелось бы изменить фасон платья и сделать вырез поглубже. Это очень сложно? Дело в том, что я не могу приехать на примерку — оформляю зарубежные документы… Пожалуйста, сделайте вырез по своему усмотрению, а я приеду уже за готовым платьем.

Это было совершенно неожиданное для всех решение безвыходной ситуации — простое и без дополнительных затрат. По горячим молитвам мамочки тяжелая неприятность разрешилась сама собой.

— Ну, Нина, тебя и вправду Господь любит, — говорили ей женщины из ателье, — просто удивительно, какое произошло чудо…

Мама быстро взялась за работу и дошила платье, которое стало еще более модным и нарядным. Молодая женщина, довольная новым фасоном, радостно поблагодарила заведующую и, не задерживаясь на примерке, забрала заказ, уехав на черном автомобиле в свою красивую, недоступную для других жизнь.

После этого случая мама несколько месяцев заказывала в церкви благодарственные молебны. Она сильно переживала все, что случилось, и очень медленно приходила в себя.

У Господа все возможно. Казалось, ситуация безвыходна, но как скоро приходит Он на помощь, когда мы с верой и надеждой полагаемся на Него!

* * *

В домашнем архиве семьи Пономаревых до сих пор хранится документ тех лет — характеристика, данная Нине Сергеевне в 50-е годы по месту ее работы в швейной мастерской № 7 города Свердловска.

Характеристика

Пономарева Нина Сергеевна, рождения 1910 г., б/п, русская, работала в швейной мастерской № 7 обллегпищепрома с 08. 09. 1951 г. по 14. 08. 1953 г. мастером по пошиву модного легкого женского платья. К работе относилась добросовестно. Производственную программу выполняла на 120%. Неоднократно была премирована. Участвовала в общественной работе мастерской.

«Жена добродетельная»

Жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит миром.

Кротка жена — дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе.

С момента возвращения отца Григория с Севера и последующего отъезда на место его назначения в город Кушву начинается следующая, скромная с виду, но наполненная новыми заботами, трудностями и волнениями страница подвижничества матушки Нины. Теперь она становится регентом кушвинского церковного хора, помощницей папе во всех его делах, хозяйкой дома священнослужителя, к которому постепенно начинают тянуться со своими радостями и печалями люди. Постоянные репетиции с хором, службы… А ведь душа болит теперь о ней, о дочке. Ей всего шестнадцать, и она одна…

Время течет, батюшку переводят в Нижний Тагил. Авторитет его растет. Растет и число страждущих, обращающихся к отцу Григорию за помощью. Теперь уже люди приезжают и останавливаются на пару дней у них дома, и всех надо принять, обогреть, всем улыбнуться. А еще и накормить, и уложить на ночлег. Для всех должна быть чистая постель. Кого-то из немощных прихожан надо и на вокзал проводить. Гости сменяются одни другими. Родители почти не бывают одни. Матушка к тому же опять несет послушание регента. Годы идут, и с ними увеличивается число духовных чад отца Григория. Помню, как на праздники им приходило по пятьдесят-шестьдесят писем с поздравлениями.