- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

- «В глубине сердца, любящего Христа...»

- От автора

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

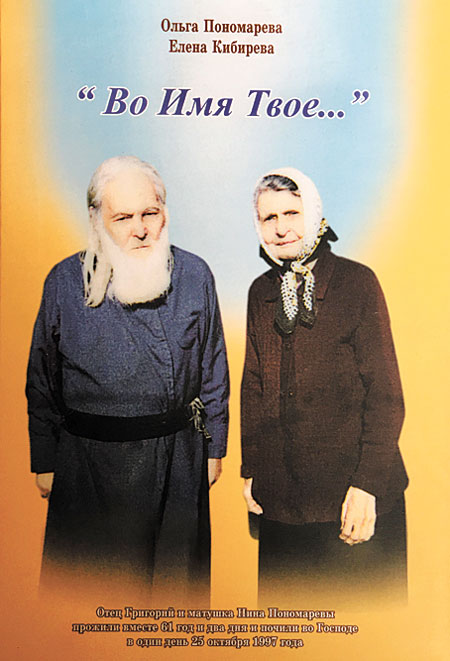

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

- О семье Пономаревых

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине

Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от Единого Пастыря.

Что такое богословие? Знание Бога есть наука опытная. Только чистые сердцем Бога узрят, и потому истинное богословие должно быть благочестием.

Священномученик Иларион (Троицкий)

Получив от Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, благословение на издание архива отца Григория, редакция издательского отдела «Звонница» приступила к подготовке этих трудов в печать. Все работы требовали в первую очередь сверить авторские ссылки с первоисточниками, а их в общей сложности насчитывалось около семидесяти. С этой целью и была предпринята поездка в Санкт-Петербург, в котором учился и работал в библиотечных фондах митрофорный протоиерей Григорий Александрович Пономарев.

Помещаем ниже рассказ редактора православного альманаха «Звонница» Кибиревой Елены Александровны, написанный ею по возвращении из Санкт-Петербурга.

Моя командировка в Питер в июне 2005 года не была столь неожиданной, как могло показаться на первый взгляд. Именно в результате этой поездки раскрылся малоизвестный до этого времени образ отца Григория — богослова, апологета, который стал исследователем достижений науки на рубеже ХIХ-ХХ веков в сфере естествознания. Благодаря неслучайным встречам в Александро-Невской Лавре и документам, обретенным в архиве Духовной Академии Санкт-Петербурга, протоиерей Григорий Александрович Пономарев предстал перед нами как образованнейший человек своего времени, глубокий мыслитель, обладающий самыми широкими познаниями в области святоотеческой литературы, православной культуры и науки.

Труды «За веру против неверия», «Гуманизм христианской морали», «Оскудение веры», «Кто Творец мира: Бог или природа?», «О смысле жизни (о вечности)» были обнаружены в духовном архиве батюшки после его праведной кончины совершенно случайно — он никогда и никому о них не говорил. Отец Григорий писал «в стол» и не посвящал в свои творческие планы даже самых близких людей. Пожалуй, знал об этом только один человек, который был духовно близок отцу Григорию, — его духовник и сотаинник протоиерей Павел Ездаков, служивший в селе Боровлянка Притобольного района Курганской области.

Отец Григорий был гоним. Он тщательно скрывал от мира свои литературные замыслы, остерегаясь открытых обысков и доносов. Может быть, отчасти, именно поэтому многие работы отца Григория остались не закончены. Уполномоченный по делам религии не раз предупреждал его: «Что вы все никак не успокоитесь? Отслужили полтора-два часа, и ловbте целый день рыбку на берегу. Ведь святой ваш, Симеон Верхотурский, тоже любил так время проводить».

Батюшка был очень скромным человеком и никогда не выпячивал своих каких-то особых знаний, а разговаривал с людьми простым, доступным для них языком. Никто не догадывался, что за внешней простотой отца Григория и его доступностью в общении кроется глубокий интеллект и высокая образованность.

Серьезные богословско-философские размышления о вере и неверии, о вечности написаны отцом Григорием как противостояние воинствующему атеизму ХХ-го века, и, может быть, некоторые «доброжелатели» скажут, что сегодня это уже неактуально. Но нам интересно все, чем жил отец Григорий: о чем он думал, как рассуждал, как защищал веру, как исповедовал Христа Распятого, и как, в конце концов, он пришел к вершине своего творчества — Духовному Дневнику священника.

Поездка в Санкт-Петербург дала удивительные результаты. Кроме знакомства с первоисточниками, на которые ссылался в своих трудах отец Григорий и большинство из которых оказались редкими книжными экземплярами, в редакцию совсем неожиданно попали архивные документы Санкт-Петербургской Духовной Академии, которые помогли установить точные даты и некоторые неизвестные ранее факты из жизни отца Григория во время его учебы в Ленинграде.

Мы благодарим Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейшего Константина, архиепископа Тихвинского, ректора Санкт-Петербургских Духовных Академии и Семинарии, а также заведующего библиотекой Духовной Академии отца Стефана за благословение, всестороннюю помощь и поддержку, оказанные редактору «Звонницы» в ходе работы.

Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

Весной 1953 года, после десяти лет заключения и шести лет вынужденного пребывания на Дальнем Востоке отец Григорий вернулся на родной Урал, а уже осенью, получив письменное благословение архиепископа Свердловского и Ирбитского Товии, приехал учиться в Ленинград. Девятого августа, будучи в сане диакона, он подал на имя ректора Ленинградской Духовной Семинарии заявление для зачисления его на заочный сектор и был зачислен.

Обводной канал, 17. С волнением захожу в здание Духовных Академии и Семинарии. Поднимаюсь на второй этаж, в библиотеку. Ровно пятьдесят лет назад по этим же самым выщербленным ступенькам спешил на экзамены воспитанник Семинарии, а затем студент Академии Григорий Пономарев.

На площадке между первым и вторым этажом — иконы. Но почему они так привлекают внимание?

Вот образ Господа в терновом венце, а вот — исполненная на цветном металле редкая икона просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины — небесной покровительницы дорогой супруги батюшки Нины Сергеевны.

Образ святой просветительницы всегда был дорог сердцу отца Григория и проходил с ним рядом через всю его жизнь! Невольно вспоминаю, что в семейном архиве батюшки до сих пор хранится перепечатанный на машинке канон равноапостольной Нине, который батюшка как подарок преподнес своей дорогой супруге 27 января 1972 года. На первой странице рукой отца Григория выведено: «На молитвенную память милой, дорогой моей Ниноньке в День Ангела!». И подпись: «От любящего Гриши».

Обложка книжки с любовью украшена букетиком цветов, вырезанным из цветной открытки, а внутри — фотография с иконки равноапостольной Нины да расплющенная свечка из тех времен — восемь лет уже прошло, а она, кажется, только что затушена.

Конечно, чудно все это и до боли трогательно!

Мысли мои убежали куда-то в сторону…

Но, собравшись, захожу в студенческую библиотеку. Старенькие столы, стулья… Сердце, в волнении, застучало чаще обычного: «Неужели здесь когда-то часами работал наш батюшка…».

Отец Стефан, заведующий академской библиотекой, очень приветлив. Именно благодаря его участию и по письменному благословению архиепископа Константина я познакомилась с архивным делом студента заочного сектора Академии и Семинарии Григория Пономарева. Вот оно — учебное дело № 320.

Изучаю его внимательно и с пристрастием.

Исторические документы, хранящиеся в архиве Академии с осени 1953 года, подтвердили некоторые детали из биографии отца Григория. Так, например, в анкетных и паспортных данных, заполненных рукой отца Григория, в графе о социальном положении он написал «рабочий», а в графе об образовании указал: «домашнее образование в объеме семилетки».

Однако, несмотря на отсутствие диплома о среднем образовании, отца Григория приняли сразу в третий класс Семинарии.

Кстати, в этой же анкете отец Григорий указал, что паспорт выдан ему 2 ноября 1950 года на основании временной справки, выданной ему как бывшему заключенному райотделом МВДСГПУ Дальстроя. С этой справкой, заменяющей паспорт, отец Григорий прожил на Дальнем Востоке три года, и только через несколько лет после освобождения получил гражданский паспорт в райотделе милиции поселка Ягодный Хабаровского края. Может быть, это одна из причин, почему отец Григорий так долго (шесть лет) не мог вернуться домой после пребывания в местах лишения свободы.

Духовные Семинария и Академия Ленинграда были в те времена одними из немногих действующих в стране высших духовных учебных заведений. В Александро-Невской Лавре, расположенной рядом, находились тогда различные госучреждения военно-промышленного комплекса «Прометей».

Духовная Академия Санкт-Петербурга была с давних пор одним из самых известных и престижных духовных заведений России. Она давала образование и выпускала из своих стен не просто кандидатов богословских наук. Это были высокообразованные люди, имеющие не только богословские знания — они изучали основы нескольких иностранных языков, хорошо знали историю России и Церкви и умели вести богословскую полемику на «языке всех человеческих знаний». В пределах одного только семинарского образования студенты изучали, кроме обязательного русского, четыре(!) иностранных языка: греческий, немецкий, древнееврейский, латинский. Отдельными курсами познавались русский язык и его история.

Из документов тех лет в архиве Академии до сих пор хранятся единовременные справки-зачетки, которые выдавали студентам на каждый экзамен.

Вот они — эти пожелтевшие от времени справки, лежат передо мной. Им чуть более пятидесяти лет. Графы заполнены пером чернильной ручки: фамилия ученика, дисциплина, курс, оценка, экзаменатор, дата. Справку сдавали в учебную часть после экзамена и подшивали в личное дело учащегося. Именно поэтому и сохранились до нашего времени табели и оценки всех без исключения учащихся Академии.

А вот и оценки отца Григория. Интересно?

Перечислим предметы, которые отец Григорий сдавал на «хорошо» и «отлично». Напомним только, что батюшка закончил весь семинарский курс за два года вместо отведенных учебным планом четырех.

Итак, открываем табель успеваемости учащегося III и IV классов заочного сектора Ленинградской Духовной Семинарии диакона (а далее священника) Григория Александровича Пономарева:

«Ветхий Завет» — 5,

«Новый Завет» — 5,

«Пастырство» — 5,

«История русского языка» — 5,

«История Древней Церкви» — 5,

«История Русской Церкви» — 5,

«Сочинение» — 5,

«Пение» — 5,

«Греческий язык» — 5,

«Догматическое богословие» — 5,

«Пастырское богословие» — 5,

«Сравнительное богословие» — 5,

«Нравственное богословие» — 4,

«Основное богословие» — 4,

«Раскол» — 5,

«Гомилетика» — 5,

«Практическое руководство» — 5,

«Апологетика» — 5,

«Литургика» — 4,

«Проповедь» — 4.

Сохранились даже преподавательские отзывы на сочинения учащегося Пономарева Г. А.

Закончив Ленинградскую Семинарию, отец Григорий планировал продолжение учебы на заочном секторе Академии. 24 февраля 1956 года он подал заявление с просьбой о зачислении. Так и написал заведующему заочным сектором Духовной Академии профессору С. А. Купресову: «Желая еще больше расширить свои богословские знания и употребить эти знания на благо святой Церкви, прошу Вашего ходатайства перед учительским педагогическим советом о зачислении меня на первый курс Духовной Академии».

И был зачислен. Однако после перевода на второй курс Академии у отца Григория начались неожиданные проблемы. Заключались они в следующем.

Через год по прибытии из мест заключения отец Григорий подал заявление в Кушвинский районный отдел милиции о снятии с него судимости. А в ноябре 1954 гражданина Пономарева Григория Александровича вызвали в следственные органы Свердловской области в связи с пересмотром «дела церковников». Следователи интересовались в основном характером и подробностями ведения его допросов в 1937 году. Они готовили новое обвинение — уже против тех, кто вел материалы по делу отца Григория в 37-м году. Новое время — новые обвинения: новая власть, хрущевская, обвиняла старую, сталинскую. В стране опять начались аресты, допросы и обыски — уже новой (какой по счету!) волной. Ко всему прочему, в ходе пересмотра дела 37-го года открылись новые подробности обвинения близких отцу Григорию людей, с которыми он вместе служил в невьянской кладбищенской церкви, — настоятеля Вознесенского храма протоиерея Григория Лобанова, отца Леонида Коровина, протодиакона Николая Иванова, — и батюшка не медля выступил за восстановление их честных имен и, уже посмертную, реабилитацию. Все это отнимало много душевных и физических сил.

Для снятия судимости с отца Григория потребовали множество различных справок и характеристик — на это ушел почти год. И только 23 марта 1955 года Судебная коллегия по делам Верховного суда за отсутствием состава преступления отменила постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года, по которому Пономареву Г. А. вынесли обвинение как «руководящему участнику фашистско-повстанческой организации церковников на Урале».

Конечно, все эти обстоятельства — допросы, постоянные вызовы в районное отделение милиции и в следственные органы Свердловска — не могли не вызвать самых серьезных опасений в семье отца Григория, уж больно горячо пригревала «хрущевская оттепель». К тому же все чаще и чаще батюшка стал замечать какой-то странный беспорядок в своих бумагах, семинарских книгах и записях, зная при этом, что никто из домашних не решился бы без благословения «наводить порядок» в его черновиках. Значит, это чужие. Причем осмотр (или обыск?) сделан тайком!

Страх снова оказаться «врагом народа» заставил отца Григория быть не просто предельно осторожным, но и отложить до лучших времен учебу в Академии. Уезжать из дома становилось теперь все опаснее — держали в напряжении тайные досмотры бумаг и тетрадей, в которых отец Григорий, не скрывая свое противостояние режиму, вел аргументированную полемику с государством против его воинствующей пропаганды безбожия. Хрущев, мы знаем, усилил эту борьбу, публично пообещав «показать последнего попа».

В итоге — первый отказ явиться на сессию.

27 апреля 1957 года он пишет в Академию: «Явиться на очередную сессию к 8 мая с/г. не имею возможности. Прошу зачислить в список на осеннюю сессию. Заочник I курса Духовной Академии, священник Г. Пономарев».

Все чаще стали беспокоить отца Григория сердечные боли. Не отступало высокое давление. Привязался радикулит. Но более всего тревожило батюшку то, что невыносимо страдала и переживала матушка Нина, его дорогая Нинонька, здоровьем которой он бесконечно дорожил. Сессию за сессией он откладывал поездки в Ленинград. Еще в 1955 году он очень кратко записал в своем дневнике: «Важное — событие Нины. 3/V- 55 г. (операция)». А вот и телеграмма, данная им в учебный сектор ЛДА в ноябре 1957 года: «Ввиду болезни жены на зачетную сессию прибыть не могу. Заочник первого курса Пономарев».

В октябре 1958 года он снова пишет в Академию на Обводном канале: «На очередную сессию, имевшую быть 17 октября 1958 года, прибыть не мог по состоянию здоровья. Прошу выслать материалы по догматическому богословию за II курс Академии…».

В декабре 1958 года он направляет доценту Купресову Сергею Алексеевичу прошение: «…Разрешите писать по курсу гомилетики на тему: “Общая характеристика блаженного Августина, его семья, воспитание, образование, общество”. Если же найдете эту тему неподходящей, прошу Вашего указания и утверждения новой темы». Кстати, еще одно сочинение, как следует из архивных документов, было на тему: «Догматы и нравственность». Как эти темы близки, созвучны личности отца Григория, воспитанного в глубоко религиозной православной семье!

В январе 1959 года он получил ответ, что тему предложенного им сочинения утверждают. Но уже в феврале 1959 года отец Григорий отправляет другое письмо: «Ввиду моего болезненного состояния прошу освободить меня от академических занятий по заочному сектору сроком на один год. Прилагаю при сем медицинскую справку…».

Справка из тагильского облздрава от 17 января 1959 года, выданная для представления по месту учебы, подтверждает диагноз врачей: «Гипертоническая болезнь I-II степени. Атеросклероз. Кардиосклероз. Радикулит». Отцу Григорию было в то время чуть более 40 лет, но он имел уже от непосильных нагрузок и сердечных переживаний стариковские болезни.

В итоге Советом Академии от 6 марта 1959 года отца Григория отчислили из состава студентов Академии по болезни на один год.

По прошествии полугода, в сентябре 1959 года, отец Григорий направляет в Академию заявление, чтобы приступить к продолжению академических занятий по второму курсу заочного сектора, и просит выслать ему учебники по догматическому богословию, литургике, истории Русской Церкви и латинскому языку.

Но вскоре, в ноябре, получает из Академии ответ, что прием на заочный сектор прекращен. На этом переписка иерея Пономарева Г. с заочным сектором Академии обрывается, и мы можем только предположить, какие обстоятельства помешали батюшке закончить высшую духовную школу Русской Православной Церкви.

Приведем здесь некоторые выдержки из рецензий строгих преподавателей Духовной Академии на сочинения студента Пономарева, извлеченные из учебного архива: «Сочинение написано хорошо. Ошибки встречаются в незначительном количестве»;

«Сочинение грамотное…»;

«Тема “Божественное величие Иисуса Христа в чудесах” выявлена на основании Св. Писания и свидетельств истории убедительно. Почерк очень мелкий»;

«Проповедь написана с любовью и с чувством…».

Тема одного из сочинений заочника Пономарева звучит: «Идеал пастырского служения по Евангелию от Иоанна». Это сочинение отец Григорий написал своей жизнью, и написал его на «отлично». Подвигом своей жизни он явил нам идеал пастырского служения по Евангелию от Иоанна. А сегодня уже новые студенты на примере исповедника веры протоиерея Григория Пономарева могут раскрыть эту трудную тему, потому что отец Григорий действительно был евангельским «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (ср. 1 Тим.4:12).

Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

«Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от Единого Пастыря» (Еккл.12:11).

Эти библейские слова звучат как лейтмотив всей главы и на новой глубине раскрывают образ молитвенника уральской земли и исповедника веры митрофорного протоиерея Григория Пономарева.

Мудрым в древнем Израиле называли просвещенного Богом человека, который, имея богооткровенные знания, мог в действительной жизни разрешить все возникшие на этой почве недоумения и противоречия. Подобно игле (острию на палках погонщиков и пастухов), слова мудрых и сегодня призваны будить людей от нравственного равнодушия и лени и нудят их к исполнению Божиих заповедей. Слова эти — от Единого Пастыря, «Который, пася Израиль, раздает мудрым жезлы с тем, чтобы они пасли людей»[11].

Именно таким составителем мудрых слов от Единого Пастыря и был отец Григорий. Господь вверил ему Свой жезл, чтобы пасти людей, и слова его стали для нас действительно как вбитые гвозди.

На протяжении всей своей жизни отец Григорий неустанно и пытливо тянулся к правде жизни — жажда духовного познания мира владела им неотступно.

Как мы уже знаем, батюшка имел возможность работать с книгами еще будучи на Севере, где Господь сподобил его возможности изучать творческое наследие многих зарубежных и русских деятелей культуры и искусства. Сохранился до нашего времени блокнот, в котором химическим карандашом рукой отца Григория сделаны выписки из романа Виктора Гюго «Труженики моря».

Приезжая на сессии в Ленинградскую Духовную Семинарию, он часами работал в главной библиотеке города — «Публичке», как ее привычно называют сами питерцы. Работая в публичной библиотеке Ленинграда, отец Григорий внимательно исследовал сложные для понимания современные научные достижения ученых-естествоиспытателей, изучал дневники известных деятелей искусства и культуры, прорабатывал и конспектировал полные собрания сочинений русских публицистов, писателей и поэтов. Это был настоящий исследователь; им двигало ревностное, по разуму, желание убедить советского человека, потерявшего свои православные корни, что Бог есть, что Господь Иисус Христос — Истинный Создатель и Творец мира, что Евангелие — это не «красивая легенда», а Книга истинного бытия мира.

Тщательно и последовательно на протяжении многих лет изучал отец Григорий периодическую печать своего времени, живо реагировал в своих апологетических трудах и проповедях на все воинствующие выпады атеистов против православной веры, и «сердце его дышало разумом, а в груди возрастала мудрость» (ср. 3 Ез.14:40).

Он изучал не только православную духовную литературу, но и творения таких неправославных авторов, как Н. Казмин-Вьюгов, Г. Плеханов, М. Криницкий, З. Гиппиус, немецкая писательница Ф. Ман. Изучал для того, чтобы, зная аргументы мира, враждующего с Церковью, отражать эти нападки и защищать веру.

Он работал тщательно, на пределе своих сил и возможностей… Так, например, чтобы привести высказывания Белинского о Библии, отец Григорий исследует и анализирует около четырех различных изданий литератора: от сборника «Статьи и рецензии» в 3-х томах (М.,1834-1848 гг.) до многотомника «Избранные философские сочинения» (М., 1948 г.). Он перечитывает переписку А. Чехова, Н. Крамского, И. Репина, В. Поленова. Чтобы понять переживания Крамского во время работы художника над образом Христа в картине «Христос в пустыне», отец Григорий знакомится с воспоминаниями его современника, Репина, ярко изложенными в книге Ильи Ефимовича «Далекое близкое».

Он штудирует три тома воспоминаний Л. Ноля о жизни и творениях Л. Бетховена, составленных на основе дневников и писем композитора (а это, ни много ни мало, а около тысячи страниц плотного текста); знакомится с депутатской речью В. Гюго, изучает уникальный труд по естествознанию И. Гёте «Учение о цвете». Разве известно широкому кругу читателей, что великий немецкий поэт был автором целого сборника трудов по естествознанию?!

Он изучает литературу из разных фондов Ленинградской публичной библиотеки — книги уникальные, редкие, малодоступные сегодня простому читателю. Среди них такие труды, как путевые заметки «За океан» В. Витковского (СПб, 1901 г.), «Дневник старого врача» — сочинение Н. Пирогова (Киев, 1916 г.), «Новые проблемы воспитания» Е. Лозинского (СПб, 1912 г.), «О религиозном воспитании детей» Н. Казмина-Вьюгова (СПб, 1908 г.), «Иисус Христос в современной духовной жизни» Е. Пфенингдорфа (М., 1913 г.), «Наука и апологетика» геолога А. Лаппарана (1911 г.), «Сила и материя» немецкого профессора Л. Бюхнера (СПб, 1907 г.), «Современная философия» французского писателя А. Рея (СПб, 1911 г.), «Введение в философию» Г. Челпанова (Киев, 1907 г.), «Религиозные воззрения естествоиспытателей» Э. Деннерта (Харьков, 1912 г.), а также «Избранные философские сочинения» М. Ломоносова, многотомные сочинения А. Герцена, Н. Добролюбова, М. Салтыкова-Щедрина, Д. Мамина-Сибиряка, В. Соловьева, Г. Гейне, А. Пушкина, А. Чехова, В. Ключевского, Ф. Достоевского, У. Шекспира, Ф. Шиллера, Л. Толстого, Н. Гоголя, Н. Вагнера, С. Цвейга и многие другие.

Все эти книги (около семидесяти первоисточников общей численностью более ста томов), на которые ссылается отец Григорий в своих трудах, были затребованы мною в июне 2005 года в читальных залах Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга и в библиотеке Духовной Академии — так появилась реальная возможность познакомиться с теми редкими изданиями, которые когда-то изучал батюшка.

Большинство книг, особенно по естествознанию и философии, кем-то уже были проработаны, там оставлены карандашные пометки, многие места подчеркнуты… Но об этом расскажем позднее.

Так неожиданно раскрылась никому неведомая до этого времени новая грань образа митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева — незауряднейшего человека своего времени, апологета, кропотливого исследователя, подвергающего богословскому анализу современные научные открытия… Эта грань буквально перевернула все устоявшиеся представления о нем, ограничившие его образ рамками мудрого сельского батюшки, претерпевшего несправедливые гонения от властей и ближних и выстоявшего в этой борьбе.

Конечно, для меня поездка в Санкт-Петербург в начале лета 2005 года стала настоящим открытием, несмотря на то, что работа над книгой об отце Григории продолжается вот уже восемь лет.

«За веру против неверия». Веруют ли ученые?

Перед нами — работа протоиерея Григория Пономарева «За веру против неверия», где автор ведет с воображаемым читателем актуальную и для нашего времени развернутую полемику о том, «правда ли, будто ученые профессора и все вообще люди великого ума и больших знаний нерелигиозны».

«Действительно ли, — пишет отец Григорий, — ученые совсем безрелигиозны и смеются над детской верой всех христиан, любящих своего Бога? И правда ли, будто религия доживает свои последние дни и сдает науке одну за другой свои боевые позиции?

О нет, ничего подобного! Ни слова правды! Наука и не думала враждовать с религией…»

А далее батюшка ссылается в своей книге на редкие издания: Э. Деннерта «Религиозные воззрения естествоиспытателей», А. Табрума «Религиозные верования современных ученых», В. Кожевникова «Современное научное неверие», А. Лаппарана «Наука и апологетика».

Прошло более пятидесяти лет с того времени, когда эти работы изучал в библиотеках Санкт-Петербурга отец Григорий. И сегодня по специальному требованию мне предоставлены для ознакомления все эти книги. Вот они — первоисточники, с которыми работал когда-то батюшка!

Это кажется невероятным!

Чтобы более точно передать впечатления от всего увиденного и прочитанного в залах одной из богатейших библиотек страны, позвольте, дорогой читатель, перейти к изложению последующих событий от своего лица…

Мне посчастливилось не только держать в руках те книги, на которые ссылается в своих трудах отец Григорий, но и целиком ксерокопировать эти уникальные издания, вышедшие в печать в начале прошлого века ограниченным числом экземпляров. Это была, конечно, милость Божия, чтобы иметь возможность более внимательно изучить содержание первоисточников и проанализировать труды отца Григория. Совершенно очевидно, что батюшка не просто ссылался на авторов вышеперечисленных книг; он тщательно и основательно прорабатывал их, раскрывая тему взаимоотношений науки и религии с богословской точки зрения.

В архиве отца Григория находится восемь вариантов книги «За веру против неверия» (от рукописи до машинописного). Это говорит о том, что батюшка на протяжении многих лет углублялся в тему и осмысливал предмет своего изложения, с каждым годом все более аргументированно выстраивая защиту в пользу религии. Так постепенно от объема статьи он переходит к целой книге. Параллельно он работает над темой «Оскудение веры», ссылаясь, как и в предыдущей книге, на те же первоисточники. И вот вывод, который он делает в своих трудах:

«Пора, давным-давно пора проникнуться сознанием, что истинно просвещенный разум — не враг веры, а ее опора и светильник. Веру в Бога может отрицать только поверхностное образование, которое лишь пригубило с края чашу знания и самоуверенно полагает, что ему все ясно, все доступно, все ведомо. Истинное же просвещение, которое основано на познании тайн неба и земли, на уяснении законов природы, неизбежно приводит человека к Богу. Изучение необъятной книги Божией, имя которой — Вселенная, заставляет величайших ученых в каждой странице, в каждой строке этой книги, в движении небесных миров и в жизни самой ничтожной букашки видеть ясно начертанное имя Творца».

Как-то в разговоре с домашними отец Григорий обронил фразу о том, что он мог бы стать богословом, но не продjлжил богословское образование в Академии, так как перед ним стояли другие задачи.

Теперь мы знаем, что самой главной задачей для него было спасение человеческой души. Господь поставил его на передовую линию фронта, где он боролся с неверием, защищая вверенные ему души своим непосредственным участием в беде и радости каждого и личным примером благочестивой жизни.

«Что такое богословие? Знание Бога есть наука опытная. Только чистые сердцем Бога узрят, и потому истинное богословие должно быть благочестием». Эти слова принадлежат священномученику Илариону Троицкому, и подтверждением этой истины является жизнь протоиерея Григория Пономарева.

Кстати говоря, читателю, наверное, будет интересно узнать, что в трехтомнике трудов священномученика Илариона, вышедшего в издании Сретенского монастыря в 2004 году, помещена статья «Правда ли, будто ученые люди в Бога не веруют?».

В этой статье ученый-богослов архиепископ Иларион дает положительную рецензию на знакомую нам книгу А. Табрума «Религиозные верования современных ученых» и настойчиво рекомендует ее для чтения всем, кому приходится слышать речи о противоречии науки и веры и кого эти пустые речи смущают. Именно эта книга легла как первоисточник в основу многих работ отца Григория.

* * *

Придя в один из залов публичной библиотеки, заказываю книгу В. Кожевникова «Современное научное неверие (его рост, влияние и перемена отношений к нему)». Книга вышла в Сергиевом Посаде в 1912 году в издательстве «Религиозно-философской библиотеки». Внимательно изучаю предисловие и содержание книги, чтобы понять ход мыслей отца Григория в его работе «За веру против неверия». Открываю сотую страницу. Конец шестой главы. В тексте идут рассуждения о том, что материя, склонная по природе своей к утрате, к распадению и самогибели, не могла дать себе самобытия, и что это вытекает из научного естествознания. А значит, материя, констатирует автор, создана кем-то высшим, бjльшим.

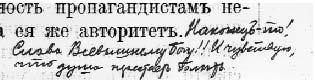

«И что такое это высшее, как не Божество всемогущее? Кто этот бóльший, этот “велий”, если не Бог наш? — продолжает В. А. Кожевников в своей книге. — Вот единственный логичный и радикальный ответ, который могло бы дать современное естествознание на главный вопрос научного мировоззрения, если оно только не желает уклониться от всякого определенного ответа, прикрываясь “мудростью неведения”, агностицизмом. И этот ответ, в искренне религиозном тоне, мы уже слышали из уст многочисленных светил науки, в противоположность пропагандистам неверия, фальшиво ссылающимся на ее же авторитет».

Все приведенные выше слова отчеркнуты сбоку, на полях книги, карандашом.

Но что это? Глазам своим не верю. Откуда эта посторонняя карандашная запись? Читаю:

«Наконец-то! Слава Всевышнему Богу! И чувствую, что душа перестает болеть».

Ну-ка, ну-ка… Написано осторожно, карандашом. Почерк какой-то мелкий, но до боли знакомый.

Чей же?

Неужели! Неужели отца Григория?!.. Даже слезы подступили. А в душе — ликование! Не могу успокоиться. Еще и еще раз всматриваюсь в карандашные буквы. Как бы не ошибиться. А сердце почему-то радуется и готово выпрыгнуть. Я, конечно, теоретически предполагала, что именно с этими экземплярами книг работал отец Григорий, ведь они единственные в Публичке. Но когда воочию увидела пометки, сделанные карандашом (и было именно в тех местах помечено, которые как ссылки приводятся непосредственно в трудах отца Григория), то закрыла лицо руками и долго так сидела, не в силах успокоиться и унять вполне понятное волнение.

«Батюшка, дорогой! — неслось в моей голове. — Неужели нашлись прямые доказательства того, что наброски работ по православной апологетике, которые ты оставил в своем архиве, принадлежат твоему пытливому уму и твоему перу? Да как же так получилось, что я держу в руках именно ту книгу, с которой работал ты?»

Мысли прыгали, набегая одна на другую, и не было предела радости — той неуемной радости, которая знакома каждому краеведу, каждому исследователю архивов, наткнувшемуся наконец-то на то, что искал годами. Я давно работала с письменным архивом отца Григория и знала его почерк. Он был разный: в письмах к родным — один, в семинарских блокнотах — немного другой, на листах с переписанными под копирку текстами богословских трудов — третий. А когда батюшка писал в автобусе, по дороге к месту служения, примостив школьную тетрадку на коленях, его рука выводила почти незнакомые округлые буквы и тогда слова в предложениях выглядели сильно растянутыми…

Конечно, заметка батюшки на полях книги стала для меня настоящим открытием. Спасибо преподобному Серафиму Саровскому, молитвы к которому подкрепляли каждый напряженный день изнуряющей, но плодотворной работы в библиотечных фондах.

Конечно, кто-то осуждает практику оставлять записи в библиотечных книгах, но в данном случае это, по промыслу Божию, — подтверждение (через пятьдесят с небольшим лет!) того, что отец Григорий приводил в своих богословских трудах не чьи-то уже готовые выводы, но работал с книгами-первоисточниками, на которые ссылался, непосредственно.

Кстати говоря, почерк отца Григория, оставленный на полях книги В. Кожевникова, подтвердила его дочь Ольга, когда познакомилась с результатами моей поездки в Санкт-Петербург.

Однако это была не единственная ошеломляющая находка, и вскоре радость умножилась.

Наряду с первоисточниками по научному естествознанию, на которые отец Григорий ссылается в своих работах, я получила от ответственного редактора «Звонницы» протоиерея Аристарха Егошина задание отыскать редкие художественно-публицистические книги, с которых отец Григорий делал печатные копии для своего архива. Ранее у меня было предположение, что батюшка заимствовал книжки частным образом, ведь выписывать книги религиозного содержания из любой государственной библиотеки в то время было практически невозможно. Однако при описанных ниже обстоятельствах обнаружилось следующее.

Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

Родные и близкие отца Григория знали, что батюшка глубоко чтил святого праведного Иоанна Сергиева. Удивительно, что в домашнем иконостасе отца Григория было три иконы кронштадтского пастыря задолго до его канонизации. Одной из самых любимых книг, которые перепечатывал духовным чадам отец Григорий ко дню церковных праздников, была книга духовных наставлений отца Иоанна «О молитве». Ее отец Григорий за всю свою жизнь перепечатал в наибольшем количестве экземпляров. Кроме того, в архиве батюшки были сброшюрованы самодельные книги о жизни Кронштадтского чудотворца, разные воспоминания о нем духовных чад, а также книга «Два дня в Кронштадте», подписанная только инициалами автора «В. М.». Книга эта была перепечатана отцом Григорием в сокращенном виде, и я задалась целью найти ее полный вариант и установить имя автора. Результаты этого поиска и дали второе косвенное подтверждение того, что отец Григорий работал непосредственно с первоисточниками.

Кстати, есть еще одно предположение о том, как мог отец Григорий в 50-е годы получить для перепечатывания редкие книги, тем более религиозного содержания, ведь выносить из публичной библиотеки любую литературу запрещалось. Дело в том, что фонды Ленинградской научной библиотеки были пополнены в свое время за счет конфискованных из библиотеки Духовной Академии книг. Часть изданий впоследствии была передана обратно в Академию, но бóльшая часть религиозной литературы осталась все-таки в фондах Публички.[12]

Такое насильственное изъятие повторялась в течение прошлого века не один раз, по крайней мере — после революции и во время хрущевской антирелигиозной политики. Может быть, отец Григорий читал эти книги в библиотеке Академии еще до их изъятия, и тогда понятно, что он имел возможность увозить книги на несколько месяцев на Урал и там работать с ними спокойно и обстоятельно. Эта практика была принята в Академии.

Однако я сделала свои открытия именно в Российской национальной библитотеке Северной столицы и второй находкой стала следующая.

В электронном каталоге национальной санкт-петербургской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина нахожу (по названию) книгу «Два дня в Кронштадте». Вижу, что в карточку вписано имя автора — Василий Мещерский. «Ну, — думаю, — вот хорошо-то, теперь известно полное имя автора».

Заказываю книгу для работы. Через три часа получаю ее вместе с девятью другими. Отложив пока в сторону остальные, беру в руки именно эту. Судя по шифрам в электронном каталоге, книга с таким названием — единственный экземпляр библиотеки. С уважением открываю первую страницу и… буквально столбенею. Опять знакомая карандашная запись. Вот типографское название «Два дня в Кронштадте», а ниже пропечатаны инициалы автора: «В.М.», и только… А вот далее — к буквам «В.» и «М.», рукой неизвестного читателя сверху приписано: «асилий» и «ещерский», то есть получается, что автор книги — Василий Мещерский. Только почему же рукой неизвестного? Ведь это такой родной, такой знакомый почерк, который я уже никогда и ни с каким другим не спутаю.

Конечно, это подписал отец Григорий. Но когда? Во второй половине 50-х? Чудно все это, ведь более полувека прошло, но тайны все-таки раскрываются.

А ведь не стерпел батюшка того, что имя автора напечатано в сокращении, и дополнительно надписал, только ниже: «Митрополит Евдоким, б. Ректор Московск. Дух. Акад.» (списано с оригинала — ред.).

Уже позднее я выяснила, что, действительно, в первом десятилетии ХХ-го века ректором Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры несколько лет был митрополит Евдоким, в миру Василий Мещерский. Это подтверждает и письмо самого Иоанна Кронштадтского от 20 ноября 1893 года, обращенное к дорогому о Христе собрату Василию и помещенное в начале книги «Два дня в Кронштадте», изданной в 1902 году издательством Троице-Сергиевой Лавры.

Но самое интересное заключается в том, что работники публичной библиотеки во время составления электронного каталога своих фондов в карточке книги «Два дня…» поставили полное имя ее автора, руководствуясь, очевидно, записью, оставленной на первой странице книги отцом Григорием.

О сложной судьбе Василия Мещерского, попавшего под влияние обновленчества, не много написано в церковной печати, но все рассказанное выше является в нашем исследовании очень важным фактом, подтверждающим то, что в 50-60-е годы отец Григорий работал непосредственно в ленинградских библиотеках.

Заметим также, что на титульном листе книги «Два дня в Кронштадте» стоит печать с надписью: «Библитотека священника Павла Раевского», а также печать Богословско-Пастырских Курсов города Ленинграда с вписанным в нее инвентарным номером.

Как пояснил отец Стефан, заведующий академской библиотекой, книги священника Павла Раевского находятся в библиотечных фондах Духовной Академии, поэтому не совсем понятно, как попала книга с личной печатью П. Раевского в Публичку. Остается лишь предположить, что этот экземпляр был оставлен в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга после отбора книг из Академской библиотеки в спецхран… В библиотеке же Академии осталось только репринтное издание, в сокращении.

* * *

Отец Григорий часто бывал в Ленинграде, и всякий раз, когда приезжал на городском трамвайчике к монастырю на Карповке, возведенному по благословению отца Иоанна Кронштадтского, тайно творил молитву. А может быть, он знал, что именно здесь покоятся под спудом мощи почитаемого им, но еще не прославленного в то время Церковью святого.

Мы знаем, как много общего у святых Христовых, и знаем, что подвиг праведности, подвиг молитвы и исповедничества, которые явил миру кронштадтский пастырь, во всей полноте воспринял курганский митрофорный протоиерей Григорий Александрович Пономарев — как словом, так и примером собственной жизни. Именно собственным примером.

Как и праведный Иоанн Кронштадтский, горько переживал отец Григорий оскудение на Руси веры. «Неверие растет, — говорил он, — потому что нет в нашей жизни соответствия между идеалом и действительностью…»

Освещая эту тему в своей работе «Оскудение веры», батюшка приводит следующий пример:

«В городе N умирал один образованный и очень известный городу богатый человек. Он считался безбожником. И в самом деле, он давно перестал верить в живого Бога. Когда к нему пришел священник, умирающий не захотел последнего утешения.

— Поздно, — сказал он. — Нет во мне веры.

— Как же вы пришли к такому состоянию неверия? — спросил его священник.

— А об этом я напишу вам на бумаге, если вы обещаете в своей проповеди огласить мое письмо.

Священник обещал. Когда кончилось при большом стечении народа отпевание и священнику подали письмо, то он, по обещанию, прочитал его.

“Я не верю, — писал безбожник, — потому что видел вас, верующих. Я не верил, сомневался, а вы говорили о себе как о ревнителях веры. Но чем отличается ваша жизнь от моей? Вы жили, как и я, как будто у вас и не было мысли о Суде Божием. Вы жили, как и я — так, как можно жить, не думая о жизни будущей… Как и везде, у вас вражда. Как и везде, нет любви. Я и подумал: какое преимущество быть верующим, если эта вера идет мимо жизни? Подумал еще и решил, что и вы тоже не верите. Не могут так жить люди, которые верят в Бога, всеведущего и праведного. И я перестал верить совсем, наблюдая жизнь верующих”».

«Эти примеры, — пишет далее отец Григорий, — наглядно показывают нам, что неверие растет, а вера глохнет потому, что в нашей жизни нет светильников веры, нет живых примеров истинного благочестия, нет соответствия между словом и делом, между идеалом и действительностью».

Именно к этому (и внутреннему, и внешнему) соответствию между словом и делом, между идеалом и действительностью всю свою жизнь стремился отец Григорий Пономарев, исповедуя ежечасно, ежеминутно веру в Господа нашего Иисуса Христа подвигами молитвы, жертвенным служением Церкви и подвигом всеобъемлющей пастырской любви ко всем, без исключения, людям. Его идеалом были многие святые подвижники, но одним из самых почитаемых батюшкой пастырей Церкви на протяжении всей жизни отца Григория был святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

Отец Григорий очень любил Ленинград.

Город привлекал его не только архитектурой, белыми ночами и плеядой талантливых деятелей культуры, давших славу России. Он любил эту Северную Венецию еще и потому, что здесь жил Пушкин — именно «его Пушкин», каким он знал поэта по творчеству, по переписке и по воспоминаниям современников.

Отец Григорий любил бродить по набережной реки Мойки, мимо дома, где «стоял на грани вечности» его любимый поэт. Всякий раз, проходя мимо закрытой церкви Спаса Нерукотворного в Конюшенном переулке, где отпевали Александра Сергеевича, батюшка возносил Небу молитву за упокой его православной души[13].

В своем духовном дневнике отец Григорий среди самых серьезных поучений сделал неожиданную запись: «Выучить стихотворение А. С. Пушкина “Пророк”». Он знал совсем иного, чем советские критики, Пушкина. Для него Александр Сергеевич был глубоко религиозным человеком. Он защищал его от всех невнятных обвинений и очень болезненно реагировал на несведущие разговоры о поэте как о «веселом повесе» и «прожигателе жизни».

Несмотря на то, что батюшка был выдержанным человеком и знал цену молчанию, каждый раз, когда он слышал от случайных людей пошлые анекдоты о величайшем, как он говорил, художнике мира, он очень волновался и заметно нервничал. Мысль о том, что поэту приписывали гнусное авторство «Гаврилиады», жгла его, не давая покоя…

В своей незаконченной работе «Гуманизм христианской морали» отец Григорий утверждает, что Пушкин, будучи глубоко верующим человеком, не писал «Гаврилиады», содержание которой — хула на Духа Святого. С болью говорит отец Григорий о том, что поэта оболгали, приписав ему стихи, которых он на самом деле не писал. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, батюшка внимательно изучает статью «Неизвестные атеистические стихи Д. П. Горчакова», напечатанную неизвестным автором в журнале «Наука и религия», и делает следующие выводы:

«В журнале “Наука и Религия” № 3 за 1959 год приводится и доселе неизвестное широкому кругу читателей письмо Пушкина к его другу П. А. Вяземскому, в котором он заявляет, что никогда “Гаврилиады” не писал. “Мне навязывалась, — писал он в этом письме, — на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гаврилиада», приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Димитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность”.

…То, что «Гаврилиаду» приписывали Пушкину, — неудивительно; достаточно вспомнить, сколько в наше время ему приписывалось разных нелепых нецензурных стихов. Темные и грязные люди и по сей день, рассказывая сальные рифмованные анекдоты, иной раз приписывают их не кому иному, как Пушкину.

Но может ли это слушать серьезный человек?

У Пушкина, несмотря на его вольности, была чистая, хорошая душа. Глинка передает, что он раз застал Пушкина с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: «Вот единственная книга в мире: в ней все есть».

В 1828 году Пушкин был привлечен к дознанию по делу о «Гаврилиаде». На вопрос в жандармерии об авторстве безбожного произведения Пушкин ответил: «Знаю только, что ее приписывали покойному поэту князю Дмитрию Горчакову»[14].

Современники поэта вспоминали, как нервничал и злился поэт, когда разговор об авторстве гнусной поэмы заходил в его присутствии.

Действительно, князь Дмитрий Петрович Горчаков, бывший военный, ставший таврическим прокурором, а далее костромским вице-губернатором, параллельно военной и чиновничьей карьере был известен как автор сатир и драматург комических опер, а также как автор многочисленных «презревших печать» антирелигиозных произведений. В настоящее время известен текст «Письма» Горчакова, написанный в поэтической форме, где он призывает читалеля отказаться от «религиозных предрассудков». Интересен тот факт, что ранний текст этого письма был найден в секретном архиве царской жандармерии, то есть в «Собственной Его Императорского Величества канцелярии», где допрашивался Пушкин по поводу авторства «Гаврилиады». Рукопись Горчакова находится в составе двухтомника, где опубликованы стихи князя, а также поэма «Вирсавия», в которой, как и в «Гаврилиаде», высмеиваются библейские сюжеты.

Современник Пушкина князь Вяземский писал о поэте: «Пушкин имел сильное религиозное чувство, читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. С полной справедливостью можно сказать, что величайший наш поэт родился христианином, хотя жил полухристианином, но умер христианином, примиренным с Богом, и совестью, и Христовой Церковью. Перед смертью он исповедался и причастился с глубоким чувством, как свидетельствует очевидец и друг его, В. А. Жуковский. Он говорил своему секунданту, чтобы тот не мстил за его смерть, что он прощает убийце и хочет умереть христианином» (фрагмент из письма П. А. Вяземского перепечатан из архивных тетрадей отца Григория — ред.).

Убеждая читателя в том, что Пушкин был глубоко религиозным человеком, отец Григорий приводит в своей работе «Гуманизм христианской морали» выдержку из редкого издания «Записки Смирновой А. О.» (СПб, 1895 г.), в которых еще одна современница поэта Александра Осиповна так же свидетельствует о Пушкине как о православном христианине.

Ссылаясь на «Записки…», отец Григорий в своей работе «Гуманизм христианской морали» пишет:

«А вот другое высказывание А. С. Пушкина:

“Евангелие от Луки, которое читается 25 марта, — лучшая из поэм, никогда мне не написать ничего, что бы хоть сколько-нибудь к этому приближалось”.

Евангелие от Луки, которое читается 25-го марта, поясним мы от себя, это повесть о Благовещении Деве Марии. Мог ли человек, с благоговением относящийся к этому повествованию, лучше сказать, с благоговением относящийся к Самой Деве Марии, написать вместе с тем ту грязную и отвратительную вещь, которая называется “Гаврилиадой” и которую стыдно читать всякому честному человеку?»

Чтобы углубить эту тему, отец Григорий изучает полное собрание сочинений Пушкина, вышедшее в 1871 году под редакцией Геннади, и приводит как доказательство религиозности поэта его статью, написанную для «Современника» и изданную после смерти Александра Сергеевича в 1838 году.

В статье «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико» А. С. Пушкин пишет: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое и не было бы уже пословицею народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Только в двадцатых годах IХ-го века русское общество получило Евангелие на современном русском языке, и именно Пушкин, как просветитель своего времени, восклицает: «Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Она всемирна».

Об этих словах поэта свидетельствует его современница А. О. Смирнова, и вполне понятно, что отец Григорий, раскрывая образ православного Пушкина, ссылается на его единомышленников. Но удивительнее всего то, что для более глубокого освещения этой темы отец Григорий исследует атеистический сборник «О религии церкви», вышедший под редакцией социалиста Г. В. Плеханова, где Георгий Валентинович признает Пушкина верующим писателем.

В борьбе против унии, которая продолжается и в наше время, Пушкин открыто встал в первые ряды защитников Православной Церкви и показал пример многим деятелям современной культуры, как надо служить Отечеству. Один из первых переводчиков гимна России «Боже, Царя храни» (материалы об этом напечатаны в журнале «Звонница» № 24 — ред.), он отлично понимал, какая опасность угрожала Православию в России. Александр Сергеевич писал об этом открыто, и в этом проявилась зрелость его личности и искренний патриотизм.

А теперь мы вместе с отцом Григорием спросим его словами: «Разве мог быть автором неких откровенно гнусных стишков человек, открыто исповедующий в своих журнальных статьях догматы Православной Церкви?».

Конечно, нет!

И еще раз нет, потому что Александр Сергеевич жил, творил и мыслил как настоящий христианин и упокоился, в конце концов, в лоне Святой Православной Церкви, исповедавшись и причастившись.

Несколько лет назад при верстке 24-го номера журнала «Звонница», где редакция поместила несколько статей о жизни и творчестве Александра Сергеевича, в архиве отца Григория (неожиданно, но весьма кстати) было обнаружено перепечатанное им когда-то давно письмо Жуковского к отцу Пушкина, написанное Василием Андреевичем после смерти поэта. В письме Жуковский описал последние минуты жизни своего друга. Словами этого письма отец Григорий и заканчивает в работе «Гуманизм христианской морали» свои рассуждения о религиозных взглядах Александра Сергеевича: «…Послали за священником в ближайшую церковь. Пушкин исповедовался и причастился с глубоким чувством».

Подкрепляя мысли и убеждения отца Григория, приведем выдержку из рассказа еще одной современницы поэта, княгини Мещерской-Карамзиной, приведенной в книге митрополита Анастасия «Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви»:

«Пушкин исполнил долг христианина с таким благоговением и с таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу ответил: ”Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел”»[15] .

«Кто действительно дерзает заподозрить искренность этого свидетеля, — восклицает митрополит Анастасий, — который один входил во святая святых души великого поэта в то время, когда он стоял на грани вечности?»[16].

Вот таким серьезным и вдумчивым читателем великого поэта России был протоиерей Григорий Александрович Пономарев. Какие бы грязные пасквили ни возводили на Александра Сергеевича, какие бы несуществующие «подвиги» ему ни приписывали, как бы ни старались осквернить его православный дух, отец Григорий стоял со своим щитом на защите чести и достоинства поэта, и «тверд был лук его, и крепки мышцы…» (Быт.49:24).

Примечание:

Возвращаясь к статьям Александра Сергеевича, написанным им для журнала «Современник», приведем еще одну малоизвестную для широкого круга читателей работу поэта. Она называется «Разбор собрания сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского (изданных протоиереем Иоанном Григоровичем, Спб, 1835)» и посвящена памяти и трудам святого Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, подвизавшегося на ниве Господней в Западной Белоруссии.

Из жития святого мы знаем, что он был мужественным защитником православия в Малороссии и сам чудом спасся от униатов. В 1759 году Георгий Конисский поехал обозревать свою епархию. Но в Орше католики-миссионеры возмутили шляхту и разогнали народ, вышедший навстречу своему архипастырю. Униаты остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где священнодействовал Георгий, однако преосвященный чудом успел скрыться в стенах Кутеинского монастыря, откуда его тайно вывезли в телеге, прикрыв навозом.

С каким искренним удивлением прочитала я статью Пушкина о белорусском пастыре, напечатанную в четвертом томе полного собрания сочинений поэта, вышедшего под редакцией Геннади в Санкт-Петербурге в 1871 году! В статье Александр Сергеевич как убежденный христианин показывает свое нелицемерно ревностное отношение к попыткам Ватикана еще в то время католицизировать Россию.

«Георгий, — пишет в “Современнике” Пушкин, — есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управление своей епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты или отданы были Униатам. Миссионеры насильно гнали народ в Униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отнимали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви; ругались над могилами православных…» (орфография сохранена согласно изданию Геннади 1871 года).

Описывая жизнь и борьбу белорусского архиепископа против унии, Пушкин рассказывает в «Современнике» о беспримерном подвиге его мужественного стояния в Православии и цитирует выдержки из его главного труда «История Малороссии»:

«Главные человеческие члены, отрубленные у чиновников малороссийских, как-то: головы, руки и ноги, развезены по всей Малороссии и развешены на сваях по городам. Разъезжавшие притом войска польские, наполнившие всю Малороссию, делали все то над малороссиянами, что только хотели и придумать могли: всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они, между прочим, несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сожигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самих отцов лютейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благочестивые русские, отдали их в аренду жидам, и утварь церковную, как-то: потиры, дискосы, ризы, стихари и все другие вещи, распродали и пропили тем же жидам, кои из серебра церковного поделали себе посуду и убранство, а ризы и стихари перешли на платья жидовкам; а сии тем перед христианами хвастались, показывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых крестов, ими сорванных…».

Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

Из потомственного колена священства Пономаревых выросло много талантливых людей. Это были высокообразованные для своего времени, одаренные музыканты, литераторы, художники и поэты… И сам Григорий Александрович Пономарев был литературно одаренным человеком. Но его дар духовного писателя был настолько скрыт даже от близко знавших его людей, что никто из них, конечно, не догадывался о литературных талантах батюшки.

Отец Григорий, теперь мы это знаем, писал притчи, стихи, духовные поучения и наставления и, самое поразительное, оставил нам труды по православной апологетике. Поразительно это по той простой причине, что батюшка был чрезвычайно скромным человеком и в быту, и на службе — и ничем не проявлял себя как литератор. Он постоянно трудился и был поистине незаурядной личностью, но никогда не выставлял напоказ своей образованности и не демонстрировал своих удивительных знаний. Он не старался блистать эрудицией и ни с кем не вступал в светские споры.

Многие его работы так и остались им не подписаны, и лишь только по глубине мышления и исследовательской логике, по единообразию стиля, по повторяющимся в разных работах ссылках на одни и те же первоисточники, а также по одинаковым опечаткам и синтаксису, характерным для изложения каждой темы, можно быть увереным, чьему перу они принадлежат. Кстати говоря, описание тех же самых особенностей стиля и синтаксиса мы увидели и в рецензиях преподавателей Академии на экзаменационные сочинения студента Пономарева.

Отец Григорий был, несомненно, богословом по образу мысли и исследователем по глубине мышления — он был защитником Православной веры.

«Апологетика, — писал отец Григорий, работая над книгой “За веру против неверия”, — составляет задачу пастырей нашего времени, как это было задачей пастырей первых времен христианской Церкви. Тогда нужно было защищаться от нападений древнего язычества, чтобы привести его к Церкви, теперь же против нового язычества, о котором предсказано Господом и апостолами (Мф. 24, 11; 2 Петр. 3, 3; Сол 2, 3-11), чтобы спасти от него то, что можно спасти, или, по крайней мере, не потерять многих “из малых” верующих в Господа Иисуса Христа».

Апологетика была для отца Григория одним из самых любимых предметов в Духовной Семинарии, и он блестяще реализовал эти знания на деле. Приведем хотя бы один пример — то, как он критикует теорию Дарвина о происхождении видов.

Свою работу «За веру против неверия», где отец Григорий, противопоставляя «веру» и «неверие», анализирует учение Дарвина, батюшка предваряет эпиграфом «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям» (2 Пет.3:3).

Такими «наглыми ругателями» отец Григорий показывает последователей Ч. Дарвина и его теории о происхождении видов, и не просто подвергает эту теорию критике, а убедительно, и в то же время с иронией высмеивает нелепости «великого» учения.

«…Эволюция животных, по учению новой веры (речь идет об учении дарвинистов — ред.), происходила почти так:

“Первым позвоночным животным, снабженным несколькими глазами, была несовершенная рыба. Она быстро размножалась в глубоких водах. Но вот поднялась волна и выбросила на берег сотню-другую таких рыб”.

По суждению обыкновенного нашего рассудка и по законам природы, все эти рыбы вместе и каждая в частности в тот же день должны были заснуть (издохнуть). Это так по-нашему, но не по-дарвиновски. По учению Дарвина, из рыб должны произойти лягушки, крокодилы, ящерицы, змеи. Поэтому рыба не могла заснуть. Итак, рыба обнюхивала на суше, что может поддерживать здесь ее жизнь. Что же она придумала? Она защищает свою маленькую жизнь, борется за свое существование: подскакивает, подпрыгивает и… о, чудо!

Это подскакивание и подпрыгивание производит чудесные успехи: мало-помалу из плавательных ее перьев делаются ноги, а жабры превращаются в легкие… — и вот вам лягушка, ящерица! Затем эти лягушки и ящерицы рождают миллионы других лягушек и ящериц, и таким образом являются животные, живущие на суше. Но величайшее чудо заключается здесь в том, что рыба для подпрыгивания своего на суше должна была употребить немалое число годов, пока у нее из плавательных перьев не сделались бы наросты для ног…

Вследствие быстрого размножения лягушки и ящерицы быстро наполнили собою сушу. А ведь это нехорошо. Нужно было им подумать о переселении. Но куда? Очень просто. На воздух. Или хоть на деревья.

Настал, следовательно, новый этап “борьбы за существование”. Так как им нечего было есть, то многие ящерицы и лягушки, а также землеройки оказались безжалостно исключенными из своего племени. Это значило для них: умереть или заняться каким-либо другим промыслом. Вдруг им приходит умная мысль: “А что, если мы попробуем лететь? Тогда ведь пищу себе мы бы могли искать на деревьях, в воздухе, в далеких странах!”.

Удивительно только, как могла такому животному прийти странная мысль “летать”, о чем оно дотоле не имело никакого понятия. Ныне и при самой сильной конкуренции ящерицы, лягушки и землеройки остаются в своей коже. Но сейчас — новые времена и новые взгляды. Теперь все удобнее приобретать. Но тогда было совсем иначе. Тогда горькая нужда породила в животных стремление учиться летать».

Но посмотрите, как язвительно описывает далее отец Григорий теорию происхождения видов.

«Любопытно также читать, как, по учению Геккеля, животные устроили между собой “разделение пищи”. Рассмотрим это на каком-либо образе. Было, например, 100 оленей, которым недоставало в нужном количестве оленьего корма. Тогда 10 из них решились питаться овсом и вследствие этого, естественно стали лошадьми, ибо, по словам Геккеля, «через это “разделение пищи” происходит различие и в самом внешнем виде».

Наконец, 40 оленей стало кормиться травою и через это стали волами. В то же время 19 стали пожирать мышей и сделались кошками.

Только один олень довольствовался жалким репейником и от этого, естественно, дошел до степени осла. Да и естественно ему было сделаться ослом, так как в высшей степени было глупо при общем разделе предметов в пищу выбрать ту, для которой он не был приспособлен от природы.

Такие Овидиевы метаморфозы в наше бедное чудесами время, к сожалению, существуют только в голове дарвиниста.

Ни один человек не станет ослом, если вздумает питаться репейником, потому что он наперед уже был бы таковым, захотевши есть его.

Канарейка, если давать ей муравьиные личинки, не станет от того соловьем, но просто издохнет…»

Такими ироничными, но в то же время серьезными рассуждениями отец Григорий постепенно готовит читателя, оболваненного «научной» теорией о происхождении видов, к пониманию полной абсурдности того, что человек — творение Божие — произошел от обезьяны. Этому «постулату», к сожалению, до сих пор учат в наших школах, и я вспоминаю один разговор с партийным начальником о вере. Он долго вслух убеждал сам себя, что религию «придумали попы, чтобы дурить людей». Однако признать себя обезьяньим потомком он не захотел, и, когда его спросили, верит ли он, что произошел от старого гориллы или от орангутанга (это предположение выдвинул представитель вульгарного материализма Карл Фохт), чиновник замолчал, не зная, что ответить…

Итак, «мы спешим к венцу творения — человеку», — пишет далее отец Григорий. И продолжает:

«Орангутангу или горилле надоело лазить по деревьям. Поэтому они решили напрячь все свои естественные силы к тому, чтобы привести себя к существованию, “достойному человека”, хотя, впрочем, они и не могли знать что-либо о человеке, поскольку такового еще не было. Они, конечно, могли сделаться львами или волками, но это для них было слишком обыкновенно, у них цель была повыше.

Сначала они сделали попытку ходить на двух ногах, употребляя две другие на разные полезные работы. Таким образом одна даровитая горилла изобрела род каменного ножа, чем она немало гордилась. От усиленной борьбы в упражнениях за свое существование (так как другие обезьяны не допускали ее уже продолжать прежний образ жизни) обезьяньи руки делались все поворотливее и ловчее; походка ее становилась все прямее, шерсть на коже становилась все меньше и мельче и наконец совсем исчезла — и явились на свет первые люди, конечно, еще смотрящиеся довольно дико и зверски…

Обезьяна счастливо преобразилась в человека. Из обезьяньего голоса постепенно выработался человеческий голос, она делалась все умнее, и ей почему-то (конечно, никто не знает, почему) противно стало питаться сырой пищей. Пришлось поэтому заняться опытами кухонного искусства. Старая обезьяна уже прежде однажды случайно обронила яблоко в зажженный молнией и полуистлевший древесный ствол. Приятный запах печеного яблока понравился ей. Толчок к кухонному искусству дан был уже тогда. Многие обезьяны стали предпочитать печеные яблоки сырым, и это открытие они стали применять к другим жизненным продуктам. Старая обезьяна, изобретшая первый нож, и была первым цирюльником. Так культура все продвигалась вперед, и все сокровища образования и культуры, таким образом, коренятся в обезьяньем мозгу.

Конечно, некоторые люди придерживаются того мнения, что первая обезьяна-человек, которой пришло на ум употребление ножа, была величайшим гением в мире искусства. Первая мысль — самая трудная, как известно. Все позднейшее составляет только применение, приспособление первой творческой идеи. Но, по Дарвину, это не был гений, а просто это был обезьяночеловек.

При этом представляется весьма естественным очень простой вопрос: “Почему же ничего подобного не бывает теперь? Почему ослы остаются ослами, гуси — гусями, волы — волами, обезьяны — обезьянами?”. Дарвин говорит, что такое развитие требует многих миллионов лет…

Конечно, нечто подобное человеку должно уже выйти из современных обезьян. Но только вот уже более 7000 лет они не делают никакой попытки стать людьми. Да и все человеческие пособия не идут им впрок. Первообезьяна была какая-то особенная обезьяна. В этом мы должны верить Дарвину. Только вот что: эта порода обезьян должна существовать уже миллионы лет, иначе еще не было бы людей. Следовательно, должны же где-нибудь находиться в свете такие обезьяны, которые стали уже хоть полулюдьми и которые легко могут быть окончательно цивилизованы. Но, сверх всякого ожидания, следов этому нет нигде.

Что же ты думаешь об этом, читатель?

Не представляется ли тебе все это толками помешанных? А между тем это прямые, естественные выводы из положений Дарвина. Какая же вера разумная? Какая имеет за себя свидетельство природы? Вера дарвинистов? Или библейская?».

Какой характерный стиль!

Апологетика знает многие возражения против учения Дарвина, но, чтобы рассуждать с таким юмором над самыми серьезными проблемами, нужен особый склад ума и характера, а также премудрость, знания и духовное видение.

Отец Григорий был, безусловно, защитником Православной веры. В одном из тезисов к своей работе «За веру против неверия» он написал:

«Мы живем в век апологетики. Мы как будто возвращаемся к временам до-равноапостольного Константина. Наступает период новейшего язычества. Что давно уже опровергнуто в научной области, силится просочиться вновь сейчас. Глашатаи антихристианства с наглостью выступают на свое делание. Неужели же стражам Сиона спать теперь или только смотреть, как вера и дух благочестия вырывается из сердец людских?».

Остается большой загадкой, знал ли отец Григорий ранее о существовании первоисточников, с которыми он интенсивно работал во второй половине 50-х в Ленинградской публичной библиотеке, ведь он востребовал эти книги почти сразу после возвращения с Севера. Не мог же батюшка изучить все это богатое книжное наследие всего за два года учебы в Семинарии и за несколько лет учебы в Академии?! Как смог он проработать такое огромное количество научной и художественно-публицистической литературы за те короткие дни зимних и летних сессий, когда он выбирался с далекого Урала в свою «Северную Венецию»? Все это удивительно и вызывает глубокое уважение к жертвенному труду отца Григория во славу Божию.

* * *

В заключение скажем, что отец Григорий, несомненно, был не просто «благочестивый сельский священник», как, судя по первым отзывам о книге, сложилось впечатление у многих читателей. Мы знаем сегодня, что это был мудрый пастырь, умнейший и высокообразованный человек своего времени, вдохновенный исследователь, обладающий живым, пытливым умом, духовный писатель, ревнитель и защитник православной веры.

Праведник отходит, но свет его остается.

«Вот наступают дни, — говорит нам Господь, — когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам.8:11). И мы действительно жаждем сегодня, как и все человечество во все времена, слышания слов Господних. Но об этом позаботился и отец Григорий — от лозы виноградной он оставил нам плоды, чтобы и мы могли пить чистую воду из благословенного источника, от которого «всякий, — по слову Спасителя, — пьющий воду… возжаждет опять» (Ин.4:13).

[11] Толковая Библия под ред. А. П. Лопухина. — СПб, 1903.

[12] Эти обстоятельства невольно подтвердились следующим фактом. На титульном листе заказанной мною в декабре 2005 года в здании Публички на Московском проспекте книги Эбергарда Деннерта «Религиозные воззрения естествоиспытателей» (Харьков, 1912 г.) я обнаружила характерную печать (в виде нарисованной обложки книги) с надписью: «Фундаментальная библиотека С-Петербургской Семинарии», рядом с которой стоял номер «10521». Поверх этой печати была поставлена другая печать, прямоугольная, в которой вписано слово «Погашено» и от руки проставлен новый номер и шифр Публички. Судя по шифру, книга поступила в библиотечный фонд в 1957 году.

[13] Митрополит Анастасий. Пушкин и его отношение к религии и правослоавной Церкви. - СПб: М. п. «Инга», 1991.

[14] Неизвестные атеистические стихи Д. П. Горчакова//Наука и религия». — 1959. — № 3. — С. 63-64.

[15] Митрополит Анастасий. Пушкин и его отношение к религии и правослоавной Церкви. — СПб: М. п. «Инга», 1991. — С. 59.

[16] Там же.

Комментировать