- Предисловие

- Часть первая. «Откуда берутся дети?»

- Беседа 1

- Беседа 2

- Беседа 3

- Беседа 4

- Беседа 5

- Часть вторая. Гигиена девочки

- Беседа 1

- Беседа 2

- Беседа 3

- Беседа 4

- Беседа 5

- Часть третья. Перед лицом искушений

- Беседа 1

- Беседа 2

- Беседа 3

- Беседа 4

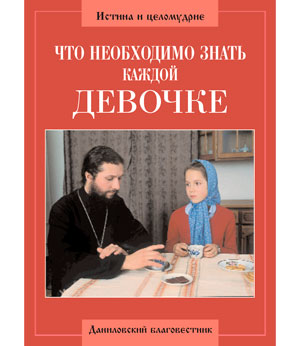

Книга посвящена важнейшим вопросам нравственного воспитания девочки и предназначена для семейного чтения. Особое внимание в ней уделяется подготовке девочки к семейной жизни, приобретению ею добрых навыков и качеств, необходимых будущей жене и матери. С православной точки зрения здесь освещаются проблемы, особенно волнующие девочек-подростков: дружба и любовь, красота внешняя и внутренняя, справедливость и милосердие, выбор жизненного пути.

Составленная в форме назидательных бесед мамы с дочерью, (в начале это маленькая пятилетняя девочка, в конце ей около пятнадцати лет), книга легко читается и, надеемся, окажется полезной как для родителей, так и для детей.

Предисловие

Сегодня, в век техники и информационных перегрузок, мы с болью замечаем, что новая, искусственная, самими людьми созданная среда обитания губительно действует на здоровье наших детей.

Прежде всего, эта среда обитания (ее можно было бы назвать урбанистической, или машинной) оторвала детей от природы. А общение с природой, столь естественное для ребенка еще сто лет назад, давало ему не только физическую крепость, но и чувство красоты и гармонии окружающего мира. Через это чувство человек учился созерцать мир как творение Божие и восходить мыслью к Богу – Творцу и Промыслителю, Который заботится о Своем творении. Так закладывалась естественная основа духовного воспитания. Современный ребенок помещен в такую среду обитания, которой соответствует совершенно иной образ жизни, требующий воспитания в механистическом и утилитарном духе. Плотность, насыщенность жизни настолько высока, что ребенку приходится прикладывать значительные усилия, чтобы приспособиться к ней и не выпасть из ее стремительного потока. Результатом этого стал небывалый рост заболеваний у современных детей.

Душевное и телесное здравие человека, безусловно, связаны между собой. Человек – существо сложное: это не только его физический состав, но и душа, которая, в свою очередь, имеет свои «источники питания». Она является частицей духовного мира, то есть связана с Богом, с миром Ангелов и святых. Вместе с тем на нее действует темный духовный мир, мир падший, влекущий душу ко греху. И состояние души неизбежно отражается на состоянии тела. Иногда даже по тем или иным физическим заболеваниям мы можем определить болезни души, то есть ее главные страсти.

Трудно сегодня воспитать здорового ребенка, здорового и телесно, и душевно. Однако трудности воспитания связаны прежде всего с теми целями, которые мы, родители, ставим перед собой. Существует как бы несколько направлений в воспитании, способствующих возрастанию человека в каком-то определенном духе. Одни родители хотят видеть своих детей сильными и умными, другие – приспособленными к современным условиям жизни. Третьи хотят, чтобы в их детях проявились необыкновенные таланты и способности: научные, художественные, лингвистические… Но не таковы чаяния православных родителей. Воспитывая своих детей, они хотят прежде всего спасения их души. Они знают, что если им удастся научить детей любить Бога и ближнего, то, с какими бы трудностями те впоследствии ни столкнулись, они сохранят незапятнанной свою душу, потому что в бурном житейском море у них будет самый надежный ориентир – Богочеловек Иисус Христос и Его заповеди.

Если семейное воспитание не ставит перед собой этой главной, духовной цели, то, как бы ни был ребенок умен и талантлив, все его таланты и способности могут при известных обстоятельствах обратиться против него и стать поводом к грехопадению. Поэтому наша главная цель – дать ребенку тот компас, по которому он будет выверять весь свой жизненный путь. Дать ему путеводную звезду, на свет которой, как на свет звезды Вифлеемской, он будет идти ко Христу, постоянно обретая Его в яслях своего сердца.

Составители книги «Что необходимо знать каждой девочке» пытаются в живой и интересной форме бесед мамы с дочерью в разные периоды ее жизни показать, как происходит духовное возрастание ребенка в православной семье. Возможно, не все проблемы современного воспитания нашли отражение в книге, но все же я не сомневаюсь: она принесет большую пользу и детям, и родителям.

Священник Алексий Грачев, врач-педиатр

Часть первая. «Откуда берутся дети?»

Впервые в жизни пятилетняя Наденька рассталась с мамой. Целых две недели гостила она у бабушки и очень соскучилась по дому. Последние несколько дней она даже по телефону не слышала любимого маминого голоса. Где же она? Взрослые отвечали, что мама болеет, но уже скоро поправится… Наконец за Надей приехал отец.

– А мама где? – спросила девочка.

– Дома. Ждет тебя и приготовила тебе сюрприз…

Мама встретила их на пороге; она казалась немного усталой, но сияла радостью. «Слава Богу, приехали!» – сказала она и обняла Надю. Потом приложила палец к губам, призывая не шуметь, и поманила ее за собой в спальню. Надя догадалась, что там и ждет ее обещанный сюрприз…

Две недели она не видела этой комнаты и теперь не узнавала ее. В помещении царил полумрак: шторы были задвинуты, и ярко светился огонек лампадки перед иконой. Мебель была расставлена по-новому… Большой платяной шкаф стоял боком и отгораживал угол. А главное – в углу у стены стояла маленькая деревянная кроватка с решеткой, такая же, как была когда-то у Нади. Зачем она здесь?.. Надино сердце забилось в предчувствии чего-то необыкновенного; она подошла ближе и увидела… маленькое, красное и сморщенное личико с закрытыми глазками.

– Ребеночек! – удивилась она. – Чей это?

– Наш. Это твой братик.

– Братик? Откуда он взялся? Кто его принес? И почему он такой… некрасивый?

– А по-моему, он очень хорошенький, – с улыбкой отвечала мать. – Мне даже кажется, что никогда и на свете не было такого хорошенького ребеночка! Кроме только одного – девочки Наденьки…

– Как? И я была на него похожа?

– Конечно, вы же брат и сестра. Ты подожди: он подрастет и станет красивее… Но мы и сейчас его любим, правда?

Но Надя никак не могла понять, что произошло.

– Так мы его оставим у себя?.. А откуда он взялся?

– Конечно, он останется у нас. Его дал нам Господь, чтобы мы все: и я, и папа, и ты – любили его, заботились о нем и воспитывали его.

– Его дал нам Господь?.. А как его зовут?

– У него пока еще нет имени. Имя дается при крещении, в честь какого-нибудь святого. А твой братик еще не крещен. Мы вместе выберем для него имя и через некоторое время пойдем в церковь, чтобы батюшка окрестил его…

– Значит, он тоже будет, как и я, ходить в церковь и причащаться?

– Ну, разумеется, будет. Только ходить-то он еще у нас не умеет. Мы будем возить его в церковь в колясочке… А откуда он взялся, я расскажу тебе в другой раз. Теперь иди – переодевайся, мой руки и садись ужинать.

Но Наденьку беспокоила еще одна мысль.

– Мама, – спросила она нерешительно, – а меня ты теперь будешь меньше любить?..

Мама опять крепко обняла и поцеловала ее:

– Да что ты такое говоришь! Как же я могу тебя меньше любить? Ты же мой первенец. Ты моя главная помощница. Мы вместе будем заботиться о твоем братике и всегда будем неразлучны…

Прошло еще две недели, и еще две… Надиного братишку окрестили с именем Сергей, в честь преподобного Сергия Радонежского. Надя удивлялась: он ничего не ест, кроме материнского молока, а растет не по дням, а по часам. И становится таким хорошеньким! Его кроватка еще стояла в спальне родителей, а Наденька спала и играла в своей маленькой комнате – детской.

И хотя мама была часто занята с Сереженькой, она находила время и для своей дочурки. Иногда, уложив маленького и прикрыв дверь спальни, она приходила в детскую – и начинался долгий разговор…

Беседа 1

…Люди рождаются от людей. – Как живут и возрождаются растения. – Будущее растение заключено в семени. – Почему человеку важно знать свойства растений. – Крапива вместо морковки. – Люди могут улучшать породы растений.

– Помнишь, Надя, впервые увидев нашего Сережу, ты все спрашивала меня: «Откуда он взялся? Кто его принес?» Если бы его принесли откуда-нибудь, значит, он где-то был раньше. Некоторые дети так и думают: что есть специальный магазин, в котором можно купить ребеночка… Они, конечно, ошибаются. В том-то и дело, что нашего Сережи прежде нигде не было!

– Нигде не было… – повторила Наденька.

– Понимаешь? Ни у бабушки, ни у чужих людей, ни в другом городе… Нигде его не было, а потом он появился – родился. А что значит «родился»? Это настоящее чудо Божие – рождение нового человека, такого, как наш Сережа, или ты, да и вообще всякого человека.

Все, кто теперь живет на свете, были когда-то детьми, такими же слабыми и беспомощными, как сейчас Сереженька. Дети выросли, стали большими. У многих из них есть свои дети, которые со временем тоже будут взрослыми людьми и в свою очередь станут отцами и матерями. Этот порядок установлен Богом с давних времен – когда Он сотворил первых людей, Адама и Еву: у них родились дети, у тех – свои дети, и так до наших дней… Чтобы хоть немного приоткрыть тебе тайну рождения, я начну издалека.

Помнишь, мы наблюдали в нашем парке, как деревья меняются в течение года? Осенью листья с них опадают, они стоят печальные и как будто неживые… Но весной снова возрождаются. Смотришь, в мае они опять зеленые, как будто и не было зимы. Почему это происходит? Почему каждое из растений приносит свои плоды? Почему вместо старых, увядших растений появляются точно такие же молодые, новые?..

Наденька молчала: она не знала, почему так происходит, но очень хотела узнать.

– Потому, – ответила мама на свой вопрос, – что вся природа сотворена премудрым и всесовершенным Богом. Помнишь, мы читали, как Он творил мир? Ему достаточно было сказать – и все в природе устраивалось лучшим и самым разумным образом. Так, Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так».

Да, Надя, закон, данный Богом, никто не может нарушить: все растения приносят плод и семя – по роду своему, – и из этого семени появляются новые такие же растения. Отсюда произошло слово «порода».

Вот, вы с папой так любите жареные семечки. Это семена подсолнечника, прекрасного и полезного растения. Если посадить такое семя в землю, то из него вырастет подсолнух, с высоким стеблем и круглым большим цветком.

А есть семена куда меньше: маковое семя, семя репы. Они как маленькие черные точки. И в такой «точке» заключено все будущее растение: листья, корни, плод… Эта способность растений появляться из семени и называется силой воспроизведения – то есть произведения себе подобных.

Ты поняла, Надя, откуда берутся растения: и высокие деревья, и маленькая травка, и домашние цветы?

– Да. Они вырастают из семечка таких же растений. А первые растения сотворил Господь. От первых растений, через их семена, вырастали новые и новые…

– Молодец: внимательно слушаешь. А теперь я расскажу тебе, как это происходит.

Помнишь сказку: «Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая»?.. Я тебе ее раньше часто читала. Ты как представляла себе это: «Посадил дед репку»? Как он ее посадил?

Наденька помолчала и вспомнила.

– Я, кажется, думала, что он просто взял и посадил в землю уже готовую репку, только маленькую. Но ведь он посадил семечко, похожее на черную точку, да?

– Да. Он взял маленькое-маленькое черное семечко репы, сделал ямочку в земле, положил его туда, закрыл землей, полил водичкой. И стал ждать…

Когда семя попадает в землю, оно оживает, начинает добывать себе пищу из земли и понемногу растет, превращается в маленький росток, потом в большое растение. Часть своей пищи оно перерабатывает в стебель и листья, часть – в плод; в этом плоде будут новые семена, в которых заключается жизнь следующих поколений растений. Новое растение всегда будет похоже на старое: из желудя старого дуба вырастет молодой дубок, из зернышка пшеницы выйдет новый пшеничный колос, а из семени репы – репа.

Это свойство растений очень важно для нас. Не будь его, плохо бы нам всем было!

Представляешь, приходим мы с тобой в магазин «Семена» и просим: «Дайте нам, пожалуйста, семена, мы хотим вырастить морковку и петрушку». А продавщица отвечает: «Да вот семена, берите. Может, и вырастет…» Мы бы их купи-ли, посадили бы и стали ждать: что вырастет… И вдруг бы на наших глазах из земли полезли лопухи и крапива!..

Надя взглянула недоверчиво: вместо морковки – жгучая крапива!

– Как это? Мы же посадили хорошие, полезные семена…

– Я хотела только, чтобы ты представила, что было бы, если бы семена могли «ошибаться». Крестьянин, сажая семена в землю, не знал бы, какой урожай ему придется собирать. Но, слава Богу, это не так.

Сея овес или рожь, сажая картофель, мы знаем, что вырастет именно овес, рожь, картофель. А если вдруг почему-нибудь случится иначе, мы сразу поймем, что сами перепутали семена. Семя «ошибаться» не может: таким его создал Бог, оно всегда послушно закону природы, данному Богом.

Человечество – от Адама и Евы до наших дней – существует несколько тысяч лет. За это время люди хорошо изучили растения. Они знают, в какое время какое семя лучше приживется в земле и быстрее начнет расти. Знают, в каких странах могут созревать яблоки, а в каких – бананы. Наблюдая за природой, познавая ее законы, человек умело использует нужные ему свойства разных растений.

– Для еды?

– Не обязательно для еды. Также для удобства и для красоты. Например, дуб – дерево твердое, прочное. А людям очень нужен такой материал. И важно, что любой дуб имеет такое свойство – прочность.

Когда мы ставили крест на могиле у дедушки, нам с папой советовали: «Поставьте дубовый крест. Он простоит у вас долго-долго!» Но в мастерской тогда не было дуба, и мы решили: «Не всели равно…» И что же? Прошло несколько лет, и – ты сама видела: крест на могилке покосился, потому что основание его подгнило от сырости… С дубовым крестом такого бы не произошло.

Вот как важно знать и использовать отличительные свойства растений! А иногда человек, зная законы природы, сам формирует такие свойства растений, которые ему нужны.

Надя очень удивилась:

– Как это «сам формирует»? Разве не Бог создал растения и все, что в них есть?

– Конечно, Надюша, создал их Бог. Но Он не запретил людям улучшать породы растений. Наоборот, Он поселил первого человека, Адама, в раю, то есть в прекрасном саду, чтобы Адам возделывал его.

– Но разве человек может сделать лучше, чем уже сделал Бог? – недоумевала Надя.

– Так ведь он все делает с помощью Божией! Без Бога-то он, и правда, может только портить. Господь позволил нам «помогать» природе не потому, что Ему, Творцу, нужна наша помощь: ведь Он всемогущ! А для того, чтобы мы трудились, познавали природу и обращались к Нему за помощью.

– А если у нас плохо получится?

– И даже если плохо получится, Господь все равно позволяет нам устраивать все по-своему, учиться на собственных ошибках и приобретать необходимый опыт. Прежде всего, убеждая нас, что без Него мы ничего не можем сделать хорошо. Это очень полезно, потому что человек перестает гордиться, смиряется. Знаешь, как это важно для христианина – смирение? Мы ведь с тобой, Наденька, христианки.

Ты помнишь, как мы пекли пирожки на папины именины? Ты хотела обязательно сама, без моей помощи, лепить пирожки из теста, сама класть в них начинку. И я тебе позволила попробовать. Что получилось?..

Надя со смущением вспомнила свои пирожки – кривые, расползшиеся, с вытекшей начинкой. А рядом – мамины: румяные и ровненькие, они так и просились в рот! Теперь ей было стыдно… Но мама весело улыбалась, и девочке стало смешно: какая она была упрямая, все хотела делать сама!

– Я на тебя нисколько не сердилась, – продолжала мама, – и не мешала тебе. Мне только хотелось, чтобы ты внимательнее смотрела, что делаю я, спрашивала меня, что и как делать дальше, и иногда просила помочь. Но сегодня у нас с тобой такой серьезный разговор, и я хочу тебе признаться: мне проще было сделать все самой. Только как же ты тогда научишься печь пирожки? А ты ведь моя помощница, и во многом мне уже очень хорошо помогаешь…

Вот так и Господь дает людям возможность как бы участвовать в Его деле и изменять породу растений. И, когда мы трудимся со смирением, со страхом Божиим, у нас очень хорошо получается! Например, роза происходит из обыкновенного дикого шиповника, который растет вдоль дороги у нас на даче. Целые сорок лет люди трудились над семенами шиповника, изучали его, ухаживали за ним – и в результате получили не один, не два, а триста различных сортов роз – от маленьких до самых крупных, от белых и бледно-розовых до пурпурных и даже черных!

Или возьмем яблоки. Дикие яблоки – маленькие, жесткие, кислые. Ты бы их есть ни за что не стала! И вот из этого мелкого невкусного дичка человек сумел сделать множество сортов больших, душистых, вкусных садовых яблок…

А у тебя, доченька, уже глазки слипаются. Давай-ка продолжим в другой раз, когда будет время. Спокойной ночи! Храни тебя Господь!

Мама перекрестила Надю и вышла из детской.

Беседа 2

…Через месяц. – Красота Божьего мира. – Как устроено растение. – Цветок: его назначение и строение. – Чтобы семя могло расти. – «Цветочная семья». – Как происходит оплодотворение семян разных растений.

Прошел месяц. Надин братик рос не по дням, а по часам. Он требовал все больше внимания мамы. Сережа часто просыпался по ночам, и мама не спала вместе с ним. И папа, и Надя помогали ей, чем могли. Надя всегда следила, чтобы в комнате, где живет братик, не было пыли, и каждый день протирала мебель влажной тряпочкой. Она следила, чтобы кошка не вошла неожиданно в спальню и не напугала маленького. Она поливала все цветы. Она вытирала посуду. Но все равно у мамы совсем не оставалось времени на вечерние задушевные беседы с дочкой: она успевала только заглянуть к ней на минуточку, чтобы перекрестить и поцеловать ее…

Наконец установилась теплая погода, и семья перебралась за город, на дачу. В жаркие дни после обеда дети вместе с мамой отдыхали прямо на улице. Сереженька, насосавшись материнского молока, спал в своей коляске, Надя устраивалась на надувном матрасе, а мама садилась рядом, с вязанием в руках. Кошка дремала в тени дома, стена которого была покрыта разросшимся вьюнком. Казалось, что это не дом, а заросшая зеленью гора…

Здесь в тихие послеобеденные часы возобновились доверительные беседы.

О чем это тихо говорят мама с дочкой, разглядывая бледно-розовый цветок вьюнка?..

– Мамочка, а в раю растут такие же цветы?

– Не знаю, доченька! Там, наверное, растут дивные цветы и деревья, только не знаю, какие. Мы никогда не видели, не слышали и не можем вообразить, что есть в раю. Святые, которые при жизни видели рай, говорят, что там такая красота, какой нет на земле!

– Там так же красиво, как в нашем саду?

– Там гораздо, гораздо красивее! К сожалению, здесь растения отцветают и гибнут, а там все живет вечно. Но и эту окружающую нас красоту Господь создал, чтобы мы не забывали о рае и, восхищаясь Божиим творением, всегда помнили о Творце.

Посмотри, какая красота! Простой цветочек, скромный, светленький; сегодня он цветет, а завтра завянет. Но какая прекрасная у него форма, какой мягкий, теплый цвет, какие жилочки, какой чудный, тонкий аромат, какая во всем нежность! Ведь человек, сколько ни старайся, никогда такого не сделает: нет на свете ткани, камня, металла, вещества, чтобы получился такой цветок. Но даже если и выйдет похоже, он не будет живым! От него не сможет произойти новый такой же цветок. А от этого – может. Наш вьюнок – живой: видишь, он растет, тянется к солнышку… С каждым годом он все гуще покрывает наш дом: значит, из земли появляются все новые ростки – «детки». Рассказать тебе, как они «рождаются»?

– Расскажи!..

Наденька блаженствует: тепло, уютно, спокойно, красиво кругом; мама рядом… Она усаживается поудобнее и слушает.

Ты знаешь, что растения – это творения органические, так как у них есть отдельные органы или члены, необходимые им для жизни. Корни, стебли, листья называются органами питания; цветы, плоды и семя – органы воспроизведения.

Надя вопросительно взглянула на маму, и та пояснила:

– Быть может, ты не забыла, что воспроизводиться значит производить потомство. Так вот, органы воспроизведения служат для того, чтобы каждое дерево, каждая травка, прежде чем они завянут, могли бы дать жизнь новому такому же растению. Скажи-ка, цветок появляется у растения сразу же, как только оно начнет расти?

– Нет, сначала оно растет, растет, потом появляется бутончик, и наконец – цветок.

– А зачем нужен цветок, как ты думаешь?

Девочка пожала плечами.

– Для красоты? – предположила она.

Мама улыбнулась:

– Я так и знала. Я бы и сама так же ответила. Однако на самом деле все иначе. Наступает время, когда растение должно позаботиться, чтобы после него осталось молодое поколение – вот оно и производит цветок. Его назначение – произвести семя, в котором будет заключена жизнь следующего поколения. Посмотри еще раз на цветок вьюнка: он очень интересно устроен. Красивые лепестки его все вместе называются венчиком, то есть маленьким венцом. Приоткрыв лепестки венчика, мы увидим в нем пять тоненьких палочек, приросших к венчику; их называют тычинками. На конце каждой тычинки есть маленькая коробочка, и если ее вскрыть, то в ней окажется желтый порошок, который называется пыльцой.

А вот этот стебелек в центре называется пестиком, а его широкая часть на дне чашечки – завязью, или яичником.

– Яичником? – удивилась Надя. – В нем что, яички лежат?

– Именно. Семена растения – это те же яички, из которых позже появляются новые растения. Но об этом мы еще поговорим.

Итак, в завязи лежат семечки, или яички. Когда семечко созрело, оно бывает твердое, черное. Если его посадить в землю, то оно начнет впитывать в себя влагу и расти.

Девочка слушала, внимательно разглядывая цветок…

– И все? – спросила она.

– Нет, не все. Самое интересное еще впереди.

Семя не будет расти, если прежде оно не было оплодотворено. Необходимо, чтобы пыльца с тычинки попала в пестик, прошла по трубочке в завязь, где лежат семена-яички, и здесь коснулась их. Только тогда в них может зародиться жизнь.

Это все было очень интересно, но Наденьке хотелось узнать, какое это имеет отношение к людям и, в частности, к ее маленькому братику.

– А у людей… – начала она.

Но мама угадала ее вопрос и улыбнулась:

– У людей, конечно, нет тычинок и пестиков, но в чем-то мы с растениями все-таки похожи. Например, у них тоже есть папа и мама.

– У растений? Папа и мама?..

– Посмотри-ка на этот молоденький побег вьюнка: он совсем еще маленький, слабенький. Как ребеночек, правда? Так вот, если считать, что это ребенок, то пестик будет его матерью, тычинка – отцом, а весь цветочек вьюнка будет жилищем этой «семьи». Только «родители» нашего молоденького побега находились в другом цветке, его уже нет; он сделал свое дело, произвел потомство, молоденькие росточки, – и увял… Еще говорят: «отцвел».

– Значит, это и есть рождение?

– Не совсем. Говоря о растениях, лучше употреблять слово «воспроизведение». Все растения воспроизводятся одинаково; но не у всех растений «отец» и «мать» находятся в одном и том же цветке, как у вьюнка. У некоторых из них пестик находится в одном цветке, а тычинки – в другом. Ни один из таких цветочков сам по себе не может дать ни плода, ни семени. Если пыльца из одного цветка не попала на семечки-яички в другом, из них ничего и не вырастет.

– Даже если посадить их в землю?

– Да, даже если посадить в землю, греть и поливать.

А бывает еще и так, что цветы с тычинками растут на одном дереве или кусте, а с пестиками – на другом. Между ними может быть расстояние даже в несколько километров. Им помогает ветер, а еще больше пчелы и другие насекомые. Есть старинный детский стишок:

Весело пчелка летает

В поле с цветка на цветок

И хлопотливо сбирает

На зиму сладкий медок.

Рабочая пчелка, собирая мед, и не думает вовсе, что она несет жизнь новому поколению растений; а между тем, когда она забирается в чашечки цветов, к ее мохнатым лапкам пристает пыльца с тычинок, и пчелка переносит эту пыльцу на другие цветы, где есть завязь. А там пыльца сделает свое дело и даст жизнь семечкам…

Доченька! Посмотри-ка, кто идет к нам по дорожке.

– Папа приехал! – громко закричала Наденька.

Сережа открыл глазки и заплакал. Беседу, конечно, на сегодня пришлось закончить.

Беседа 3

…Жизненная сила растений. – Чем животные отличаются от людей и от растений. – Животные появляются из яиц. – Как появляются на свет рыбки. – «Брошенные детки».

– Вот, Наденька, – начала мама в следующий раз, – почему каждую весну вся природа оживает, все зеленеет. Солнышко светит все ярче, снег тает, вода попадает в согретую землю, а в земле-то лежат… что там лежит?

– Семена растений.

– Да. Такие семена, в которых дремлет жизнь. Они только и ждут весеннего тепла и влаги, чтобы пробудиться и начать расти, тянуться к солнышку. Господь наделил растения способностью воспроизведения и великой жизненной силой. Помнишь, мы с тобой видели тоненькую, слабенькую на вид травку, которая, чтобы расти, пробила асфальт и тянулась к свету из трещины!..

Она растет-растет, потом начинает цвести, и в цветке дается жизнь новому поколению такой же травки. Как это происходит, я тебе уже рассказывала. Говоря о растениях, мы употребляем слово «воспроизведение»; мы говорим: «растение воспроизводит себя в новом поколении». А о животных мы уже так не скажем. О них мы говорим: «рождают», «рождаются». Так же, как о людях.

– Люди похожи на животных?

– Похожи только отчасти, внешним строением тела, хотя у человека оно значительно сложнее и совершеннее. Но между ними есть громадное различие, и ты знаешь, какое. Что есть у человека, чего не имеют животные?..

Девочка задумалась и молчала. Она знала, что у человека есть душа, которая живет в его теле, а когда человек умирает, как умер дедушка, его душа расстается с телом: тело закапывают в землю, а душа выходит из него и идет к Богу. Надя знала, что когда настанет конец света и Страшный суд, все души вновь соединятся со своими телами и все умершие воскреснут… Не это ли отличает человека от животных?.. Только Надя хотела заговорить, как мама опередила ее:

– Ладно, я вижу, что ты знаешь. Человека Бог наделил бессмертной душой; и он живет на земле не для тела, а для души. Животными руководят инстинкты – такие способности правильно вести себя, чтобы выжить. Они вложены Богом: инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Поэтому, например, наша кошка, когда голодна, будет всеми силами стараться добыть себе пищу, выпрашивать ее у нас, надоедливо мяукать и не успокоится, пока не поест. А человек? Он, ты знаешь, может для пользы души и отказываться от пищи, как это бывает во время поста. Человек даже способен пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти душу. Так, христианские мученики в древности отказывались поклониться языческим богам – бесам, и их за это убивали. А они с радостью шли на смерть, потому что знали: Господь примет их в Царствие Небесное, то есть в рай.

Но о людях я расскажу тебе в другой раз. Сегодня мы поговорим о животных. Они являются низшим творением, если сравнивать их с человеком, и высшим по отношению к растениям.

Низшая, растительная форма жизни возникла Божиим повелением в третий день творения. Позже, в пятый день, по слову Божию, вода произвела пресмыкающихся (то есть ползающих) животных и рыб, а над землей полетели птицы. А в шестой, последний день творения, Бог повелел земле произвести животных, обитающих на суше, – скотов и зверей.

Растения живут, растут, воспроизводятся и умирают. Но они не заботятся о своем потомстве, не чувствуют и не могут передвигаться. Животные и похожи, и не похожи на них.

Похожи прежде всего тем, что тоже появляются из яйца.

Можно сказать, что семена – это яйца растений, а яйца – семена животных. И то, и другое – одно и то же. Из семени выходит дитя-растение, а из яйца – дитя-животное.

Вот мы дошли с тобой до яйца. Скажи мне, Наденька, ты знаешь, что такое яйцо?

– Конечно, – ответила Надя. Она прекрасно знала беленькие или чуть желтоватые куриные яйца, которые, разбив скорлупу, едят чайной ложечкой. Больше всего ей нравились крашеные пасхальные яйца.

Мама поняла, о чем думала девочка.

– А ты знаешь, что яйца бывают очень разные? Например, рыбья икра – это тоже яйца: из каждой икринки может «вылупиться» рыбка, как цыпленок из куриного яйца. Откуда берется рыбья икра?

Почти весь год рыба-мама живет в море; но весной, когда тело ее бывает полно яйцами, она из глубины моря идет к берегу на отмели, заходит в реки и даже поднимается по ним на сотни верст, чтобы только найти удобное место, где бы «снести» яички.

– Как курочка?

– Не совсем. Слушай дальше. Рыба-отец плывет вместе с матерью; когда они найдут подходящее место, то самка выталкивает яички из своего тела, и они остаются плавать в воде. Она сделала свое дело. Однако, если бы яички остались неоплодотворенными, из них никогда не вышло бы маленьких рыбок; точно так же как из семечка никогда не выйдет растения, если оно прежде не оплодотворено пыльцой. Для этого рыба-самец плавает над яичками и выпускает на них из своего тела особую жидкость, в которой содержится жизненное начало. Входя в яички, оно дает им возможность развиться в маленьких рыбок.

Надя была потрясена:

– Но как рыбы все это понимают? Они же глупые!..

– Наденька, они сами по себе, возможно, и глупые, но все их действия отражают премудрость Божию. Рыбы, как и все твари Божии, наделены особенным даром, о котором я тебе уже говорила, – инстинктом. Этому своему инстинкту они повинуются во всем. Видишь, ими будто кто-то командует: «Плыви, плыви… стоп! Здесь можно метать икру…». Это ими руководит инстинкт, через который действует воля их Творца, Бога…

Ну, что? Теперь ты знаешь, как рождаются рыбки?

– Значит, и у рыбок есть мама и папа?

– Конечно. Если уж у растений есть родители, то у рыбок тем более.

Но эти маленькие рыбки-детки (их называют «мальки») никогда не узнают своих родителей. Положив яички, рыбы уплывут и больше уже не увидят своих детей; а если и увидят, не узнают их. Из яичек, оставшихся в теплой воде, через несколько дней появятся рыбки и начнут самостоятельную жизнь…

Надя опечалилась: ей было жаль маленьких беззащитных мальков, рыбок-деток, которые вылупились из икринок где-то далеко от дома, в чужом краю, без мамы с папой, и никто их не растит, не кормит, не любит!.. Чтоб утешить девочку, мама разрешила ей снять босоножки и походить по теплой земле босиком.

Беседа 4

…История семьи трясогузок. – Птицы наделены родительским инстинктом. – Как происходит оплодотворение птичьего яйца. – Из какого яйца появляются млекопитающие. – Чем сложнее организм, тем дольше он развивается и зависит от родителей.

На следующий день шел дождь, и послеобеденное время мама с дочкой проводили на террасе. Сережа тихо спал в доме в своей кроватке. Надя сидела на диване, рядом с мамой, и внимательно слушала.

Помнишь, прошлой весной мы следили, как две трясогузки вили гнездо под крышей нашего дома. С утра до вечера птички были усердно заняты работой. А когда гнездо было готово, одна из них снесла яйца и села на них, чтобы они постоянно были теплыми. Это была мама-трясогузка. Другая птичка, отец, все время летала кругом, приносила червячков, мух и другую пищу, пела песенки, чтобы развлекать свою подругу. Птичка-мать иногда вылетала из гнезда, а отец садился на ее место, чтобы яйца оставались все время в тепле. Через некоторое время в гнезде появились маленькие птенчики, а мать и отец оберегали их и носили им пищу. Ты все хотела забраться на стул и погладить их, но я тебе не разрешила: птички могли погибнуть от этого; и родители-трясогузки стали бы очень страдать, переживая за своих птенчиков, заметив, что человек лезет к их гнездышку.

Как видишь, птицы оказываются более заботливыми родителями, чем рыбы, да и птенчики – хорошие, послушные детки: они постоянно держатся возле отца и матери, пока не научатся летать… А потом маленькие трясогузки улетели, и отец с матерью, вероятно, никогда не видели их больше.

– А если они встретятся где-нибудь в саду или в лесу, они узнают друг друга?

– Нет; родительский инстинкт сделал свое дело, больше он птичке не понадобится – до следующей весны, когда она выведет новых птенцов из новых яичек.

Птичьи яйца развиваются в теле матери, в яичнике. Но из них не вышло бы птенчиков, если бы яички не были оплодотворены особым веществом из тела отца, когда еще находились в теле матери. Потом мама-трясогузка снесла яйца, они пробыли три недели в тепле, и из них вышли маленькие птички, которые тебе так понравились.

В это время скрипнула дверь: на террасу вышла кошка.

– Ага! – сказала мама. – Вовремя появилась. Я как раз хотела о тебе рассказать…

– О кошке?

– И о кошке, и о других ее собратьях – высших видах животных, которые кормят своих детей молоком. Таких животных называют млекопитающими. Ты хорошо знаешь многих из них: кошек, собак, лошадей, коров. Тебе приходилось видеть, как кошка кормит котят: маленькое животное лежит возле матери и сосет молоко из ее груди.

– Да, я знаю. Но котята появляются не из яйца!

– Ты ошибаешься. И у млекопитающих жизнь тоже начинается в яйце; только оно небольшое, не покрыто твердой скорлупой, и мать не высиживает его в гнезде, как это делают птицы. Яйцо все время остается в теле матери: оно такое маленькое, что его нельзя увидеть без микроскопа, и если бы оно не было оплодотворено отцом, то из него никогда не развилось бы новое живое существо. В теле матери, в особом мешочке, оно растет и развивается. Кровь матери питает его; дыхание матери доставляет ему необходимый воздух, пока не придет ему время начать свою собственную, отдельную от матери жизнь; тогда оно появляется на свет, или, как говорят, рождается. Но и после рождения жизнь новорожденного животного тесно зависит от матери, потому что из ее груди оно получает пищу, нуждается в ее защите, и только через несколько недель и даже месяцев станет вполне независимым.

А у нас, у людей, дети еще дольше нуждаются в материнском уходе – даже после того, как их отнимут от груди и у них прорежутся зубки.

Раньше я удивлялась: почему так устроил Господь? А потом поняла: чем выше и совершеннее живое существо, тем более беспомощным бывает оно в детстве.

Ты жалела маленьких рыбок, о которых никто не заботится. А им это и не нужно. Они сами о себе прекрасно заботятся.

Млекопитающие животные стоят гораздо выше их. Первое время своей жизни они питаются молоком матери и не могут переваривать другой пищи, пригодной для взрослых животных. Поэтому они держатся возле матери, пока не вырастут настолько, чтобы есть то же самое, что ест и сама их мать. Тогда мать перестает кормить их молоком и уже больше о них не заботится.

Человек занимает самое высокое место среди живых существ, и дети его бывают самыми беспомощными. Начиная свою жизнь, они решительно ничего не могут делать самостоятельно.

Понаблюдай за нашим Сереженькой. Ты узнаешь, что маленький ребеночек сначала совсем не может поднять головы, хотя уже поворачивает ее из стороны в сторону и немножко двигает руками и ногами. Потом он начинает поднимать головку, а потом привыкает держаться прямо и пытается прыгать у мамы на руках. Через несколько месяцев он попробует подняться на ноги, а когда ему будет около года, то, вероятно, начнет и ходить.

Видишь, сколько времени пройдет, пока он встанет на ноги; а жеребенок выучивается бегать уже через несколько часов после своего рождения.

Жизнь животного не сложная; ему не надо много времени, чтобы стать тем, чем назначил ему быть Господь. Но чтобы человеку развиться вполне, времени нужно немало. Очень медленно выучивается он понимать, думать, рассуждать и действовать. А когда у него разовьются все его органы и способности, данные ему Богом, тогда ему еще надо научиться различать, что хорошо и что дурно.

Вот, тебе уже скоро шесть лет. Если бы ты родилась не человеком, а собачкой или лошадкой, ты была бы уже взрослым животным и имела потомство. Но ты человек и в свои неполные шесть лет только-только начинаешь познавать жизнь…

Из глубины дома послышался детский плач. Мама потрепала Надю по щечке и встала.

Беседа 5

…Откуда все-таки берутся дети. – Как произошли первые люди и как они наполнили землю. – Дети тоже появляются из яйца! – Жизнь ребенка в материнском теле. – «Ты тогда уже знала обо мне?» – Образ жизни будущей мамы. – Зачем нужен пупок. – Роды. Страдание и радость матери. – Дитя есть часть своей матери и своего отца. – Детородные органы тела. – «А откуда берется душа?» – Любовь родителей к своим детям. – Детей дает людям Господь.

Погода, видно, надолго испортилась. Надя почти не выходила в сад и целыми днями вертелась возле мамы. Она старалась помочь маме в ее хлопотах с Сереженькой и не напоминала о продолжении рассказа. Она знала, что мама подошла к самому интересному и, когда будет посвободнее, сама начнет разговор. Так и случилось.

Однажды, уложив сына и убрав посуду, она устало опустилась на диван и с улыбкой поманила к себе Наденьку:

– Садись. Поговорим, хочешь?.. Сегодня я наконец смогу ответить тебе на вопрос: «Откуда появляются дети».

О чем мы с тобой только не говорили! И о травке, и о дубе, и о вьюнке, и о рыбках, и о трясогузках, и о кошке… Но это все для того, чтобы тебе понятнее было, как рождается человек – высшее творение Божие.

– Первого человека создал Сам Бог, – вставила Надя. – Из земли. И вдохнул в него бессмертную душу.

– Да. Никого больше Господь так не создавал – только человека. Но все следующие поколения рождались уже от самих людей.

Мама встала и взяла со стола коробок спичек. Она достала три спички и положила на диване: одну повыше, две пониже.

– Смотри, – сказала она. – У дедушки было два сына: твой папа и дядя Валера. У папы двое детей: ты и Сережа… Вот, я кладу под этой спичкой еще две… У дяди Валеры – три дочки…

Кладем еще три спички… Ну, вы все вырастете, у вас будут свои детки: по двое, по трое, а то и больше… Кладем еще спички.

– А у них тоже будут детки? – Наденьке хотелось продолжать: скоро уже весь диван будет занят спичками…

– И у них… Но ты уже все поняла, да? Вот как растет человечество, и люди заполняют землю.

Так откуда же появляются дети?.. Я сразу хочу сказать тебе одну вещь, которая тебя очень-очень удивит: дети у людей появляются из яйца. Не большого яйца в скорлупе, как у курицы, а из такого же маленького, как яйцо млекопитающего животного.

В теле матери находится яичник и в нем – яйцо. Оно может выйти оттуда, и никто об этом не узнает. Но если яйцо оплодотворено, то оно останется в теле матери и будет там расти почти год – целых девять месяцев.

Удивительно, как из крошечного яйца, которое даже трудно разглядеть, мало-помалу развивается дитя, которое весит 3–4 килограмма! И вся эта перемена происходит в теле матери. Там ребенок лежит защищенный от всякой опасности; и мать знает об этом и уже любит свое дитя – еще раньше, чем его увидит.

Видишь, что получается: каждый человек был когда-то частью своей матери.

Девочка напряженно слушала.

– Представляешь, – продолжала мама, – ты когда-то была крошечной пылинкой, точкой, меньше острия иголки?

Когда началась твоя жизнь, тебя можно было бы рассмотреть не иначе, как в микроскоп. Пока ты была такой малюсенькой, тебя легко было бы и потерять. И правда, это могло бы случиться, если бы Господь о тебе не позаботился. Он так создал тело матери, что в нем для детей есть особая «комнатка», где дитя остается скрытым от всякой опасности, пока не вырастет настолько, чтобы появиться на свет Божий и зажить своей особой жизнью.

– А ты знала обо мне, когда я еще была, как точка?

– Я надеялась, что ты уже живешь во мне, а твердо уверилась в этом позже, когда ты начала расти. Доктор осмотрел меня, провел обследование и сказал: «Да, точно, у вас будет ребеночек».

Наде было интересно, как складывались тогда их с мамой отношения.

– Ты обрадовалась?

– Очень! А однажды я почувствовала легкое движение внутри, словно ты постучала маленькой ручонкой в стену своей комнатки и сказала: «Мама, я здесь!». Мне показалось, что это было именно так. И я старалась представить себе, какая ты будешь, когда я тебя увижу.

Девять месяцев ты жила в своей комнатке в моем теле и росла с каждым днем. Мне хотелось, чтобы ты была счастлива; поэтому я сама старалась быть довольной и счастливой.

– А папа? Он тоже знал обо мне?

– Папа ждал тебя еще больше! Он каждый день прикладывал ухо к моему животу, где ты жила, и слушал: как там наша малышка? Все ли у нее хорошо?

Надя счастливо рассмеялась.

– Расскажи еще! – попросила она.

– Я выбирала для себя простую и хорошую пищу, чтобы ты была здорова. Папа заботился обо мне: покупал свежие фрукты, в которых много витаминов, водил меня под ручку гулять, чтобы я чаще дышала свежим воздухом. Мы знали, что все это: и витамины, и свежий воздух – достанется и тебе…

Я и о душе своей заботилась. Я старалась быть доброй, ласковой, терпеливой, сдержанной, ни в чем не согрешать – вообще, быть такой, какой мне хотелось видеть тебя: ведь все, что я делала в то время, должно было, хорошо или дурно, отозваться на тебе.

И еще я почти каждую неделю ходила в церковь, исповедовалась у батюшки и причащалась Святых Христовых Таин. Я знала, что так и тебя касается благодать Божия!..

– А как я кушала?

– Помнишь, ты меня все спрашивала, зачем нужен пупок? Вот зачем: ты через него соединялась с моим телом и питалась, когда жила во мне. Пока ты не родилась, кожа твоя заканчивалась на месте пупка длинной трубочкой, другой конец которой был прикреплен к моему телу. По этой-то трубочке моя кровь с питательными веществами притекала к тебе.

Когда пришло тебе время появиться на свет и начать жить отдельно от меня, тебе надо было выйти из твоей «комнатки». Папа отвез меня в больницу, где доктора помогли тебе выбраться. Каждая мать страдает, рождая дитя. Это страдание назначено нам Богом после грехопадения Адама и Евы. Помнишь, Господь сказал Еве: «В болезнях будешь рождать детей»?..

Но, знаешь, Наденька, все муки забываются, когда ребенок появляется на свет! Видя впервые свое дитя, уже ничего не помнишь и не чувствуешь, кроме радости!..

Итак, ты вышла на свет Божий, или, как говорится, родилась. Тогда трубочка, связывающая тебя со мною, была отрезана доктором; потом это место зажило – и появился твой пупок. Когда ты в первый раз в жизни вздохнула своими легкими, то громко закричала. По этому крику я узнала, что ты жива и здорова; меня охватила радость, и я спросила: «Мальчик или девочка?»

– А разве ты еще раньше не знала, что я девочка?

– Я надеялась, я мечтала о дочке и молилась Богу: «Господи, пошли мне дочку!» Но точно я не знала, кто у меня будет, пока ты не родилась. Маленьким девочкам-младенчикам готовят все розовое, а мальчикам – голубое. Есть такой обычай. У мальчика – голубые чепчики, распашонки, одеяльце… У девочки – все розовое. И хотя я не была уверена, что родишься ты, но все же заранее связала розовую кофточку и носочки, которые ты носила и которые я до сих пор храню…

– И что было дальше?

– Дальше? Тебя вымыли и завернули в пеленочки, а потом принесли и положили мне на руки. Тут я в первый раз увидела личико маленького ребенка, которого уже так давно любила. Теперь ты понимаешь, почему ты так дорога! для меня… и почему вообще мать так любит своих детей. Они – часть ее самой.

Но в то же время дитя является и частью отца. Из яйца не вышло бы дитя, точно так же, как из семечка не вышло бы новое растение, если бы они не были оплодотворены. И это совершается отцом. Начало жизни заключено в яйце; но оно никогда не пробудилось бы, если бы его не коснулась особая жизненная сила, которую может дать только отец.

У человека нет тычинок и пестиков, как у растения. Но у него есть особые органы тела, которые называются детородными. Люди никогда не обнажают их перед посторонними, всегда закрывают одеждой, и даже совсем маленькие детки купаются на речке в трусиках. Люди берегут эти органы, хранят их в чистоте, не прикасаются к ним без нужды, потому что кто же не хочет родить когда-нибудь хорошего, здорового ребеночка! Тебе вот иногда вечером не хочется идти мыться перед сном, ты торопишься скорее в постельку, и мне приходится проявлять строгость. Теперь ты поняла, почему так важно соблюдать чистоту и не лениться?

– Поняла: чтобы, когда я вырасту, у меня родился здоровый ребеночек… Расскажи дальше!

– Я тебе уже все рассказала, – улыбнулась мама… – Понимаешь теперь, какие удивительные отношения существуют между отцом и матерью и почему они так любят своих детей?..

Но Наденьке не все было ясно. Яйцо получает жизнь от отца, развивается в теле матери, в нем формируется тело ребенка. Это понятно. Но как получается человек ? Человек, который любит, радуется или грустит, верит в Бога? Из чего составляется тело, понятно. А душа? Откуда берется душа, которая отличает человека от растений, от рыб, птиц, животных?..

– Мамочка, а откуда душа? Ведь рождается только тело?.. А когда в нем поселяется душа?

Мама не ожидала этого вопроса; он оказался непростым даже для нее.

– Душа? Она от Бога. Я читала где-то, что Господь посылает душу в детское тело как раз тогда, когда яйцо в теле матери получает первый толчок к развитию жизни. И уж, конечно, рождается младенец уже с бессмертной душой. Но об этом ты расспроси лучше папу…

Ты поняла теперь, что у животных, как и у людей, тоже есть родительская привязанность к своему потомству? Но все же это не любовь в том смысле, как мы, люди, ее понимаем. Это родительский инстинкт. Настоящую любовь мы видим только у людей. И отец, и мать еще задолго до появления ребенка оба думают и заботятся о нем, а когда ребенок у них уже появился, они его нежно оберегают и воспитывают долгие годы и любят так, как никогда и никого больше. Дитя есть часть их обоих. Отец и мать дали ему жизнь.

Но все это совершается только по воле Божией. Есть люди, у которых не рождаются дети. Помнишь, в сказках часто говорится: «Жили-были старик со старухой, и не было у них детей..» Не было – потому что Бог не дал. А есть и такие, у которых, наоборот, очень много детей. Господь лучше нас знает, что нам на пользу… Нам с папой Он даровал и дочь, и сына. Какое это счастье!..

– Мамочка! Теперь я понимаю, почему я так тебя люблю – больше всех на свете!..

И Наденька крепко обняла свою маму.

Часть вторая. Гигиена девочки

Прошло несколько лет. Наде уже шел одиннадцатый год. Теперь это была рослая голубоглазая девочка с короткой, туго заплетенной косичкой. А Сереже недавно исполнилось пять, как Наденьке в ту пору, когда он родился. Семья увеличилась; у Нади с Сережей были еще две сестрички: трехлетняя Аленка и маленькая Дашенька, названная в честь прабабушки; ей недавно исполнился годик.

Когда в воскресенье они всей семьей входили в церковь: Сережа шагал за руку с мамой, Даша сидела на руках у папы, а Надя вела за ручку Аленку, причем все девочки, как и мама, были в белых платочках, – старушки с умилением смотрели на них, вздыхая о своих непутевых внуках и внучках, которые совсем не ходят в храм Божий!

Надя стала теперь настоящей маминой помощницей, и часто мама совершенно искренне говорила: “Что бы я делала без Наденьки!” Действительно, некоторые обязанности по дому полностью лежали на девочке. Она без напоминания мамы мыла посуду после обеда и ужина (а ее в большой семье было много), по дороге из школы покупала хлеб, присматривала за братиком и Аленкой.

Аленка была ее любимицей; они жили в одной комнате, и Надя учила сестренку аккуратно заправлять свою постель, самостоятельно одеваться, причесывала ее и вместе с ней молилась на ночь: старшая сестра стоя читала молитвы вслух, а младшая вставала на колени или сидела в своей кроватке и в конце сама вслух молилась: “Господи, помилуй маму, папу, бабушку, Надю, Сережу, Дашу и меня!” Она понемногу запоминала и повторяла за Надей “Отче наш” и “Богородицу”. Надя воспитывала сестренку, показывала ей картинки в “Детской Библии” и рассказывала разные эпизоды из Священной Истории. В храме она становилась с Аленкой поближе к солее, чтобы та все видела и слышала. Аленка отвечала Наде любовью и преданностью: ей казалось, что никого на свете нет лучше, умнее, добрее ее старшей сестры!

Посуда, уборка, покупка хлеба, прогулки и занятия с Аленкой и Сережей были постоянной обязанностью Нади. Но, конечно, она никогда не отказывалась принять участие в готовке еды, особенно праздничной, с пирогами… Если прибавить к этому, что Надя не только хорошо училась в школе, но ходила также в музыкальную школу и уже неплохо играла на пианино, что по воскресеньям она посещала воскресную школу при храме, где изучала Закон Божий и церковное пение, то станет ясно, что девочка практически все время была занята и не знала, что такое праздность, которую святые отцы называют матерью всех пороков. Ей было незнакомо состояние мечтательной расслабленности и скуки, которое столь часто посещает других девочек. Она не знала, что это значит: “валяться на диване”, или “смотреть в одну точку”, или придумывать, “чем бы заняться”… Но получилось это не само собой, а благодаря продуманной системе воспитания.

Кто-то недоверчиво покачает головой: “Неужели бывают такие примерные девочки?”

На это можно ответить, что, хоть и редко, но в крепких православных семьях такие девочки действительно встречаются.

Кто-то усомнится: “Неужели Надя никогда не роптала на свою занятость? Неужели она с удовольствием убиралась и, тем более, мыла посуду?!”

Конечно, мало приятного в мытье посуды, особенно летом, за городом, где нет горячей воды, а посуда масляная, жирная, и ее довольно много: не только тарелки и чашки, но и кастрюли, сковородки!.. Всем знакомо желание отложить эту обязанность на потом. Мама никогда не препятствовала в этом Наде: “Потом так потом, только не забудь!” И девочке пришлось убедиться на собственном опыте: все неприятное, но необходимое надо делать сразу. Отложишь – после совсем делать не захочется, да и времени больше займет. Зато как приятно быстро, энергично выполнить трудную обязанность по хозяйству – и знать, что она позади! Очень важен внутренний настрой, с каким приступаешь, например, к мытью посуды. Наденька была верующая девочка, и ей очень помогала мысль, что Господь всегда видит ее – причем не только ее действия, поступки, но и ее мысли. Она старалась не совершать ничего такого, в чем придется каяться на исповеди. Наконец, она любила и жалела маму и была очень довольна, что, благодаря ее помощи, мама может немного отдохнуть. Надя лучше сама перемоет гору посуды, зато у мамы будет время посидеть и поговорить с ней о чем-нибудь интересном…

Беседа 1

…Как христиане должны относиться к пище. – Питание необходимо для всех живых существ. – Тучность может быть следствием чревоугодия или нарушения обмена веществ. – Тело состоит из клеток. – Откуда берутся новые клетки и куда деваются разрушенные. – Предпочтительнее есть пищу, которая легко усваивается. – Зачем нужны белки, жиры и углеводы, и в каких продуктах они содержатся. – Значение воды в человеческом организме. – Основные правила здорового питания. – «Правила для сладкоежек». – Почему вредна «жвачка». – Соленая и острая пища. – Как узнать вкус хлеба и воды. – Полезные и вредные (возбуждающие) напитки. – Вредные привычки. – Пьянство. – Курение. – Человек не должен приобретать привычки, лишающие его свободы.

Наступил день папиных именин. Как обычно, две хозяйки – мама и Надя – готовились к приему гостей. Ждали самых близких: бабушку и дядю Валеру, папиного брата, с семьей. Так как у дяди Валеры тоже было четверо детей, то за стол должны были сесть двенадцать человек, не считая маленькой Дашеньки.

Маме с Надей предстояло испечь два пирога, приготовить рыбу и несколько салатов… За готовкой они разговорились.

– Мамочка, почему мы печем пироги только по праздникам?

– А ты бы как хотела?

– Каждый день! Смотри, как у нас быстро получается! А когда тебе некогда, я и одна справлюсь…

– Ну, а как бы мы отличили праздники от будней?

– Не по еде же! Подумаешь, еда!

– Ты ошибаешься, Наденька. Еда – это очень важно. Христиане любят в праздники собираться за праздничной трапезой, и ты мне сама сейчас ответишь, почему. Кому они подражают? Кто часто за вкушением пищи давал им духовные наставления? Кто с ними возлежал за пасхальной трапезой на Тайной вечере? Кого они позже узнали в преломлении хлеба?

– Спасителя.

– В память Тайной вечери мы и совершаем Божественную Литургию: именно тогда Господь установил спасительное Таинство Причащения. Причащение – это ведь тоже трапеза, Трапеза Господня…

– Это Причастие, в храме. А обычная еда, домашняя? Я иногда думаю: столько труда, готовки – и все так быстро съедается и забывается, надо готовить заново…

– Ну, вот, – улыбнулась мама, – то пироги хотела печь каждый день, то приготовление пищи тебе кажется неблагодарным и бессмысленным делом! Придется прочитать тебе небольшую лекцию… Достань муку, пожалуйста!..

Пища имеет в нашей жизни очень большое значение. Все живое должно питаться… Подсыпь-ка еще муки…

– А как же древние подвижники? Они не ели много дней!

– Но потом, после поста, они все же что-то ели. Хоть сухарь, хоть овощи или даже корешки растений. Какое-то время человек может обходиться совершенно без пищи и даже питья, пока в его теле есть запас питательных веществ, но потом начинается необратимый процесс гибели.

– Что значит «необратимый»?

– Неисправимый; который уже нельзя остановить человеческими средствами. Даже если начать такого голодающего хорошо кормить, он уже не выживет.

– Значит, чтобы быть здоровым, надо много есть, да?

– Нет, это тоже плохо. Ты, конечно, видела на улице и в метро очень полных людей, настолько полных, даже тучных, что им тяжело переставлять ноги. Это бывает от избытка пищи: организм не справляется с ее переработкой, то есть перевариванием, и лишнее превращается в жир. Такие люди не живут, а мучаются: им тяжело дышать, им трудно подобрать одежду, им неудобно сидеть, стоять…

– Мама, эти люди – чревоугодники?

– Возможно, среди них есть чревоугодники, но не стоит никого осуждать: большинство этих несчастных просто больны. Они уже не могут не есть очень много. Чревоугодник – тот просто не хочет воздерживаться, держать свое чрево — то есть живот, желудок – в узде. А больной человек голоден, если не съест, например, пять котлет, кастрюлю картошки, две-три пачки сметаны… И это совсем не смешно – что ты улыбаешься?.. Причиной такой болезни иногда бывает нарушение обмена веществ.

– Какого обмена?

– Обмена веществ в организме. Давай-ка, я тебе расскажу об этом, но ты не откладывай ножик – режь огурцы, только, пожалуйста, поаккуратнее!..

Если рассматривать наше тело в микроскоп, то будет видно, что все оно состоит из очень маленьких крапинок, которые называются клетками. Каждая из таких клеток живет недолго, и чтобы все тело оставалось живым, необходимо его поддерживать питанием. Пища, попадая в желудок, обращается в особую жидкость, которая проходит в кровеносные сосуды, обращается в кровь и течет во все части тела.

Если пища была хорошая и питательная, то в крови будет весь необходимый материал, из которого делаются кости, мускулы, нервы и все другие органы. Каждый из них выбирает из крови именно такой материал, который ему нужен.

Почему ты устаешь? Потому что в теле твоем идет непрестанная деятельность. Ты играешь и бегаешь, думаешь и работаешь, для всех этих занятий тратится часть клеточек, из которых состоит твое тело; и, чтобы вместо разрушенных клеточек появились новые, нужен новый материал, который и получается из пищи.

Если от всякой работы часть клеток разрушается, то что же потом делается с этими мертвыми клеточками? Разные органы удаляют их из тела. Кишки выбрасывают большую часть твердых веществ, почки удаляют загрязненные жидкости; кроме того, еще много разных веществ уходит через легкие при дыхании, а также и через кожу…

– Через кожу? – Надя с удивлением посмотрела на свои руки.

– Наденька, ты так стараешься, что у тебя лоб вспотел, – возьми салфеточку…

– А, – поняла Надя, – пот! Это и есть ненужные вещества, которые выходят через кожу.

– Тебе, может быть, странным покажется, что каждые сутки из тела выходит через кожу больше ненужных материалов, чем через кишки. А между тем это так. В коже у нас есть множество маленьких дырочек, видных только в увеличительное стекло; они называются порами. Через них, в виде пота, и выделяются из тела ненужные, вредные вещества.

Чтобы эти ненужные вещества не оставались в теле, следует есть такую пищу, которая легко перерабатывается в наши кости, нервы и мускулы.

Если детей с младенчества приучать к полезной и простой пище, то они будут меньше болеть; у них будет хорошо работать кишечник; цвет лица будет здоровый. Какая же пища полезная и простая? Полезная пища должна содержать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, воду (все то, что необходимо организму). Мы с тобой еще поговорим, в каких продуктах содержатся эти вещества. Но главное, пища должна быть простой, то есть приготовленной просто, без излишней обработки, без множества вкусовых приправ, специй, жиров, майонеза. Возьмем, например, картофель. Вспомни, как мы недавно пекли картошку в углях костра. Какое ты получила удовольствие! Без всяких приправ, только немного зелени – и какой вкус! А главное, что она сохранила все витамины, все полезные вещества. А если картошку пожарить, или потушить, да приправить соусами, то она потеряет и свой настоящий вкус, и больше половины своих полезных веществ. Поэтому лучше сварить картошечку, да приправить растительным маслом, а можно и в духовке, прямо в кожуре, запечь – она получится совсем как на костре. Это правило приготовления относится ко всем продуктам. Дети часто болеют оттого, что едят много жареного, жирного, да острого и соленого.

Белки, содержащиеся в животных продуктах: мясе, рыбе, называются животными белками. В них особенно нуждается растущий организм. Из животных белков «строятся» мышцы, кожа, мозг, внутренние органы.

Но надо помнить, что наш организм тратит очень много сил на то, чтобы переработать эти белки. Чтобы помочь ему, надо есть мясо, курицу, яйца, рыбу с овощами, зеленью, а не с макаронами, кашами. Этим мы очень облегчим работу своему желудку.

Очень хорошо перерабатываются и усваиваются детьми животные белки, содержащиеся в молоке и молочных продуктах. Молоко полезно маленьким детишкам до семи – восьми лет. У детей старшего возраста и у взрослых отсутствуют в организме вещества, которые перерабатывают молоко. Поэтому мы с тобой обычно едим кисломолочные продукты (творог, сметану, кефир, ряженку, йогурты). Ты ведь очень любишь съесть на завтрак фруктовый йогурт. Он как смазка для хорошей работы кишечника.

Растительные белки содержатся в горохе, фасоли, в хлебе. Они в известной степени могут на время заменять животные белки.

– Это время – пост?

– Да, Надя; поэтому во время Великого поста, когда мы с папой и с тобой не едим ни мяса, ни рыбы, ни молочных блюд, у нас часто за столом бывает фасоль.

Дети много двигаются: играют, бегают, работают, помогают родителям; кроме того, они еще и учатся – словом, тратят много энергии. И, конечно, организму нужно ее восполнить. А этому помогают углеводы и жиры. Углеводы содержатся в крупе и хлебе, картофеле и других овощах. Жиры – прежде всего в масле.

Вспомни, как хочется есть после веселых игр на воздухе. Ну, а если человек мало двигался, сидел на месте, а суп съел с добавкой, да еще две тарелки каши? Что тогда произойдет? Эту пищу организм отложит в виде жировых запасов. Вот и нарушился обмен веществ… А если такой переизбыток питательных веществ человек получает изо дня в день?.. Представляешь, что будет?..

– А витамины в чем?

– Витамины содержатся в овощах и фруктах. Вообще, в состав тела человека входят самые различные вещества, в том числе железо, кальций, калий, магний и так дал ее… Но больше всего в нашем организме… воды. В головном мозгу, например, содержится 80 процентов воды, в мышцах – 76 процентов, в костях – 25 процентов!

Заметив, что эти цифры мало что говорят Наденьке, мама пояснила:

– 80 процентов – это значит, что головной мозг почти жидкий, в нем почти одна вода! А кости, которые являются основой человеческого тела, обеспечивают его крепость – на четверть состоят из воды. Разве это не удивительно?!

Вот почему человеку так нужны минеральные соли и вода. Мы пьем воду, когда хотим пить, она же поступает в организм с соками, супом, компотом, кефиром, а также с другими пищевыми продуктами. В некоторых из них воды содержится очень много, например, в огурцах и арбузе.

Есть вода и в котлетах, и в хлебе, и даже в сухарях. Без воды не могут происходить никакие жизненные процессы: не будет перевариваться пища, не сможет работать сердце.

Без пищи человек может прожить недели, а без воды – считанные дни.

– А еще? Ты говорила про какие-то соли?..

– Минеральные соли попадают в организм человека таким образом: оказывается, они содержатся в самых обычных продуктах: в капусте, яблоках, молоке, рыбе.

Когда человек питается неправильно, например, употребляет слишком много белков и пренебрегает минеральными солями и витаминами, – это может привести к нездоровой полноте. Особенно если человек садится за стол, не успев проголодаться.

– Чтобы быть стройной, чтобы не располнеть, надо есть пореже?

– «Пореже», «почаще» – это все неточно, ненаучно…

– Разве о еде можно говорить научно?

– А мы только что это делали, когда я тебе рассказывала о белках, жирах, углеводах. Так вот, будем говорить научно: ученые-медики, специалисты по питанию, рекомендуют детям принимать пищу четыре раза в день.

– Почему четыре?

– Очень просто: для переваривания пищи требуется три-четыре часа. Таким образом, завтракаем мы в восемь-девять часов, обедаем около часа дня, часа в четыре у нас полдник и в семь часов вечера – ужин. Вся пища успевает перевариться к моменту приема новой пищи.

– Знаешь, мамочка, я думала, что во всех семьях такой порядок: оказывается, нет. Катя, например, ест в разное время, когда захочет. Бабушка ее спрашивает иногда: «Покушать не хочешь?» И Катя соглашается, ей в любое время, даже если недавно был обед, отрезают кусок хлеба, делают бутерброд или дают пирожное, кусок торта… А Оля, наоборот, так боится растолстеть, что готова совсем не есть. Она только завтракает кое-как и ужинает.

А придя из школы, говорит, что уже там пообедала, хотя это неправда…

– Просто твои подружки не знают, как важно правильно питаться. Ты им объясни.

Некоторые девочки, не желая поправляться, стараются есть пореже. И что же получается? Обычно они съедают за два приема больше, чем может усвоить организм, и тогда как раз часть неусвоенной пищи превращается в жир. Человек не только не худеет, а еще больше толстеет.

Если питаться всегда в одно и то же время, весь организм своевременно подготавливается к приему пищи: выделяются желудочный и кишечный пищеварительные соки. В результате пища хорошо усваивается. Но если пришло время обеда, а человек не поел, пищеварительные соки будут выделяться впустую, а это для организма вредно.

Вот главное правило питания детей – стараться есть всегда в одно и то же время.

– Но разве не может быть, что подходит положенное время, а есть не хочется?

– Почему же не хочется?

– Ну, аппетита нет…

– Наденька, если не отступать от раз заведенного порядка, аппетит всегда появится вовремя. Вспомни: разве я когда-нибудь кормила тебя насильно?.. Правда же, нет?

Надя подумала, что в их семье, и правда, все дети отличаются завидным аппетитом: и она сама, и Сережа, и Аленка почти всегда оставляли чистые тарелки и не сидели за столом по часу над остывшей едой, как некоторые другие дети…

– Никогда; у нас у всех хороший аппетит.

– А знаешь, почему?

– Едим в одно и то же время.

– А еще?

– Молимся перед едой… Пища очень вкусная…

– Это все так. Но открою тебе, Наденька, свой секрет: я никогда не позволяла вам есть в перерывах между общими трапезами, то есть не вовремя. Ведь очень многие едят не вовремя, и не обязательно это бывает мясо или суп – чаще что-нибудь «вкусненькое»: печеньице, пряник, бутерброд…

– Я знаю: Катя почти непрерывно что-то ест. Или соленые орешки, или конфеты…

А супы и вообще нормальную еду она терпеть не может!

– Это очень плохо, Наденька. Ты поговори с ней, а то она просто может заболеть. Ее организм не получает нужного питания! А что касается сладостей, то ими, как тебе хорошо известно, особенно опасно увлекаться. Иначе можно не только нарушить обмен веществ, но и очень рано остаться без зубов. Конфеты, шоколад, мороженое – это большое удовольствие, но и большой вред. У нас во рту и так тепло и сыро, а мы еще добавляем туда углеводы – пищу для микробов.

Тебе надо сообщить Кате хотя бы три главные «правила для сладкоежек». Знаешь их?

– Нет.

– Нужен не полный отказ от сладостей, а культура их потребления. Вот три правила, как уберечь зубы от кариеса:

первое — не есть сладкого на ночь;

второе — не есть сладкое вместе с другой пищей или после нее. Наш желудок не может одновременно справиться и с мясом, и с картошкой, и с куском торта. Сладкое должно быть отдельной едой;

третье — хорошо после сладкого съесть яблоко или почистить зубы.

– А жвачка? Она тоже защищает зубы?

– Говорят, «жвачка», то есть жевательная резинка, защищает зубы от кариеса. Возможно, она и в самом деле очищает их. Но, с другой стороны, она вредна для желудка: человек жует, жует – желудок, бедный, ждет, когда же в него попадет пища, вырабатывает желудочный сок для пищеварения… А пища не поступает – вот и получается большой вред для пищеварительной системы. Кроме того, Наденька, эта привычка – жевать «жвачку», подобно животному, не для христиан. Представь себе, как выглядит девочка, непрерывно жующая и жующая… Нет, это некрасиво, вредно; наш батюшка это запрещает, и я вам не позволяю жевать эту «жвачку».

Ты запомнила «правила для сладкоежки»?

– В общем запомнила… Значит, вредная еда – это все сладкое?

– Не совсем так. В меру все можно. Сахар нужен организму, но его достаточно содержится в фруктах и ягодах, которых надо есть больше, особенно летом, когда их так много…

Так же вредно увлекаться соленым и острым. Помнишь, на твои именины у нас были в гостях твои одноклассницы? Меня поразило, что одна из них попросила перец и посыпала им почти каждое блюдо. Когда я подала вам курицу, этой девочке понадобились кетчуп или горчица. Так как у нас ни того, ни другого в доме не водится, она поковыряла курицу вилкой и не стала кушать: ей было невкусно без острой приправы…

– Это Лена! Она так уже привыкла! Она и в школьной столовой ест сосиски только с горчицей.

– Меня, честно говоря, удивляет, что в школьной столовой есть горчица… А Лену очень жалко. И не только потому, что острые приправы портят желудок, мешают пищеварению, что от них кожа на лице со временем становится сальной, некрасивой, вскакивают прыщи… Ее жалко и потому, что у нее вся пища имеет один и тот же вкус: что курица, что котлета, что сосиска… Можно сказать, она уже сильно испортила свой вкус. Ей уже не понять, как хороши печеная картошка или простой хлеб без всяких колбас и приправ, – насколько он вкусен!

– Знаешь, мамочка, когда я в первый раз поняла, как вкусен простой хлеб?

– Догадываюсь, – с улыбкой отвечала мама.

– Когда мне исполнилось семь лет и наступил Великий пост, я впервые постилась с тобой и папой. Я тогда еще не ходила в школу. И помню, у нас дома не было ни конфет, ни печенья, ни ванильных сухарей. На полдник я пила томатный сок с «Бородинским» хлебом. И каким же он показался мне вкусным!

– Не «показался», Надюша: он такой и есть. Просто обычно мы не замечаем его вкуса, потому что едим только как «дополнение» к другой пище… А на самом деле хлеб – это очень полезный и питательный продукт. В него люди вкладывают много труда. Во все времена хлеб считался пищей особенной, почти святой. Хлеб вкушал Спаситель со Своими учениками. Во время Литургии именно хлеб, по молитве Церкви, пресуществляется в Тело Христово, и мы им (вместе с Кровью Христовой, претворенной из вина) причащаемся.

Многие верующие люди считают великим грехом бросить хлеб на пол или выбросить засохший хлеб на помойку.

У твоего папы была бабушка, Дарья Ивановна (ты ее никогда не видела, она давно умерла) – глубоко верующая русская женщина, молитвенница, постница. Она и папу нашего в детстве в церковь водила и молиться научила. Мы верим, что она и теперь за всех нас Богу молится. Так вот, она никогда хлеб не оставляла, каждую корочку доедала. А если, не дай Бог, хлеб заплесневеет, она отрезала аккуратно испорченные части и крошила птичкам… Поэтому папа так сердится, когда вы за столом хлеб не доедаете, оставляете куски…

– Мама, а нам рассказывали в воскресной школе, что древние отцы-пустынники всю жизнь питались только хлебом и водой, и не болели, и доживали до ста лет…

– Потому что в хлебе и воде есть все самое необходимое для человека. Но детям все же надо питаться иначе: их организм только растет и очень нуждается в белках. К тому же не забудь, что древние подвижники не просто так отказывались от пищи: они уходили в пустыню и принимали на себя пост ради Бога и спасения души. Их поддерживала благодать Божия! Не думаю, что современный городской житель, ведущий обычный образ жизни, сможет долго питаться одним хлебом и водой…

– А вот вкус воды я не замечаю. Она безвкусная?

– У нее есть вкус, но его еще труднее ощутить, чем вкус хлеба. Для этого надо отказаться хотя бы на время от других напитков: не только кофе и чая, но и соков, компотов…

Давно-давно, когда тебя еще не было, мы с папой ездили на один святой источник – в Малинники, недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Там лес поднимается на высокий холм, и прямо из источника вверху холма вниз льется водопад. Он шумит и гремит. Вода там чистая-чистая и прозрачная! Она считается целебной. Вкус у нее особенный: в нем какая-то особая свежесть и сладость. У нас потом долго хранилась бутылка с этой водой, вода не портилась…

Вообще, лучший напиток – это чистая вода. Когда мы едим фрукты, то сок их и очень приятен на вкус, и очень полезен для здоровья. Полезен также кефир, чай из трав, ягод шиповника. Из этих трех источников мы получаем достаточно жидкости, и ничего другого нам пить не следовало бы. Обычный чай и кофе могут быть очень вредными, особенно для детей. После крепкого чая или кофе человеку кажется, будто он что-то ел, а на самом деле эти напитки ничего питательного телу не дают и служат только возбуждающими средствами. Возбуждающими называются такие средства, которые действуют на организм, словно бич: после них деятельность тела увеличивается, а силы не прибавляются. Пока дети растут, им особенно нужна питательная пища, потому что в их теле не только заменяются разрушенные клеточки, но и создаются новые. А если дети будут питаться такими веществами, которые не прибавляют материала, необходимого для роста тела, то, конечно, это не принесет им пользы.

Большую ошибку мы делаем, если с юных лет прививаем себе излишние потребности. Гораздо лучше быть господином своего тела, чем подчиняться его прихотям и капризам.

– Мама, а к водке тоже можно привыкнуть и нуждаться в ней? Ведь пьяницы в ней нуждаются, как мы в пище, да?

– Ох, Наденька, это горе горькое для многих семей: когда взрослые мужчины не могут не пить вина, или водки, или других спиртных напитков…

– Но ведь и святые отцы пили вино!

– Вино само по себе не является злом. Его делают злом люди. Вот и у нас сегодня за столом будет вино, и все мы, взрослые, выпьем за папино здоровье… Зло – это пьянство, когда спиртными напитками злоупотребляют, то есть пьют их больше, чем допустимо… Пьют до того много, что теряют контроль над своими поступками, перестают понимать, где находятся, кто перед ними…

– Мамочка, я так боюсь пьяных! Когда вижу на улице пьяного, стараюсь отойти подальше: ведь от него не знаешь чего ждать!

– Вот именно. Пьяный и сам не знает, чего ждать от себя. В состоянии опьянения человек способен на самое ужасное преступление, даже убийство, способен загубить и чужую, и свою жизнь, навеки погубить свою душу… Хуже всего, что к пьянству быстро привыкают. Раз, другой – и организм уже начинает нуждаться в вине. Человек, высшее творение Божие, оказывается рабом бутылки, его охватывает страсть винопития, и часто только чудо может его спасти…

Если пьянство – великое зло для мужчины, то еще хуже оно для женщины. Во-первых, она значительно быстрее приобретает зависимость от спиртных напитков и скоро уже не может не напиваться допьяна; во-вторых, ее труднее вылечить от этой болезни – алкоголизма. И наконец, если женщина-пьяница захочет стать матерью, она не сможет родить здорового ребенка: часто у таких женщин рождаются дети-уродцы, с большой головой, с бессмысленным взглядом; они не могут научиться говорить, мало понимают…

Есть еще одна вредная привычка – вредная и для телесного, и для душевного здоровья. Это курение. К сожалению, очень-очень многие люди курят.

– А правда, что папа раньше курил?

– Правда. Он приобрел эту дурную привычку еще в старших классах школы. А когда он учился в институте, то в период сдачи экзаменов, много занимаясь, он выкуривал по целой пачке в день! Это очень много.

– Но теперь-то он не курит!

– Слава Богу, он давно бросил, когда тебя еще не было на свете. В этом есть и моя заслуга. Когда мы с папой познакомились, мне не нравилось в нем только одно – курение. От него пахло табаком, и я не скрывала, что мне неприятен этот запах. Скоро я заметила, что он не только совсем перестал курить при наших встречах, но и старается отбить табачный запах – сосет мятные леденцы… Но окончательно он бросил курить, когда мы поженились и когда я впервые объявила ему, что жду ребенка. Я объяснила ему, что будущей матери не только самой нельзя курить, но и вдыхать табачный запах, даже если пахнет изо рта другого человека. Папа тогда при мне выбросил в мусорное ведро последнюю пачку сигарет и пообещал ради нас с тобой, Наденька, никогда больше не иметь в доме сигарет, никогда не курить. И не курил больше. А я восхищалась его твердостью, силой воли.

Видишь, как много зависит от женщины! Ведь почему многие мальчики начинают курить? Потому что они хотят взрослее выглядеть в глазах девочек, хотят казаться взрослыми мужчинами. А девочки не только не останавливают их, но и одобряют их курение, видя в нем какую-то удаль, молодечество. Некоторые девочки и сами тянутся за ребятами, тоже начинают курить. Как это ужасно, Наденька! Дурной запах изо рта, желтые зубы, серый, землистый цвет лица, ранняя старость, страшные заболевания легких – вот что ждет таких девочек. Не думаю, что такие курильщицы смогут родить когда-нибудь здоровых, сильных детей. Да и юноши, между прочим, втайне презирают курящих девушек. Они могут вместе с ними посмеяться, поразвлечься, но когда будут выбирать себе жену, спутницу на всю жизнь, то обязательно предпочтут девушку без вредных привычек.

– Значит, курение тоже становится привычкой, как и пьянство?

– К табаку привыкают очень быстро, особенно в отрочестве и юности, а отвыкают с великим трудом. Знаешь, сколько лет папа, когда нервничал, уставал на работе, по привычке хватался за карман, чтобы достать пачку сигарет! Сколько лет он во время серьезного разговора с коллегами, когда все закуривали, начинал крутить в руках ручку или очки, чтобы как-то отвлечься от желания взять сигарету, сунуть в рот… Он даже от меня скрывал, как ему было трудно.

Табак очень вреден для нервной системы. Он парализует нервы, то есть отнимает у них силу. Человек, привыкший к табаку, под влиянием его перестает ясно ощущать свою усталость или нездоровье, потому что нервы, которые должны были бы дать ему знать об этом, притупляются и работают плохо. Табак действует на сердце, заставляя его биться слишком быстро; от этого оно слабеет, и жизнь человека сокращается.

Сотни, тысячи детей умирают от младенческого паралича, потому что их отцы очень много курили. Женщины часто теряют здоровье от того, что их мужья слишком много курят, и воздух в квартире бывает постоянно насыщен табачным ядом.

Не раз производились исследования в школах, которые показали, что курящим мальчикам учеба дается гораздо труднее, чем некурящим, потому что у первых и память притупляется, и сообразительность слабеет.

– Но на свете очень много хороших людей, которые курят…

– Вот это-то и плохо. Своим поведением, как люди известные и уважаемые, они соблазняют других, подают им дурной пример. Вероятно, эти люди начали курить в свои молодые годы, раньше, чем узнали, как вреден табак. А теперь это уже вошло у них в привычку, от которой почти невозможно избавиться. Мне кажется, в этом заключается еще одно доказательство того, что не следует приучаться к таким вещам, которые делают нас своими рабами.

Я хочу, чтобы и ты у меня выросла вполне свободным человеком, свободным от всех дурных привычек, от всего, что нас опутывает и сковывает. Я хочу, чтобы ты свободно думала, свободно действовала, свободно распоряжалась всеми силами и способностями твоего тела и твоего духа, как и заповедал нам Господь…

Так, Надя. У нас все готово. До прихода гостей остается всего час. Я пойду будить ребяток: что-то они заспались. Начинай накрывать на стол.

Беседа 2

…Что такое человеческое тело. – Душа и тело. – «Дом души». – Как премудро устроено наше тело. – Почему у стариков такие разные лица. – Храм Святого Духа. – Плотские грехи (чревоугодие и блуд) оскверняют тело. – Оно оскверняется также кривлянием и пренебрежением к чистоте. – Чтобы не прослыть неряхой… – Сколько раз мы моем руки. – Как ухаживать за ногами. – Личная гигиена не должна быть предметом обсуждения. – О некоторых отправлениях тела можно говорить только с мамой.

Однажды вечером мама заглянула в комнату девочек. Аленка уже крепко спала, а Надя, сидя на постели при свете ночника, заплетала на ночь косу.

– Наденька, ты уже помолилась?

– Да, мамочка.

– Что-то я не обратила внимания: ты ноги помыла?

– Аленке помыла.

– А себе?

– Мам, я не успела. Спать хочется, я молилась долго, все вечернее правило прочитала!

– Но ведь для того, чтобы помыть ноги, нужно не больше десяти минут. Ты не ленишься случайно?

– Не знаю. Мне кажется, лучше это время на что-то душеполезное потратить: Евангелие почитать, какую-нибудь книгу духовную. Это для души нужнее. А ты все о теле да о теле!..