- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения...

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

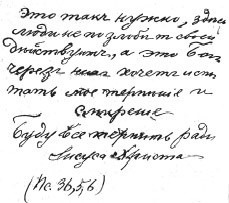

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...»

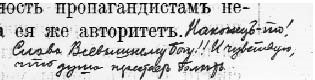

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс. 6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

- О семье Пономаревых

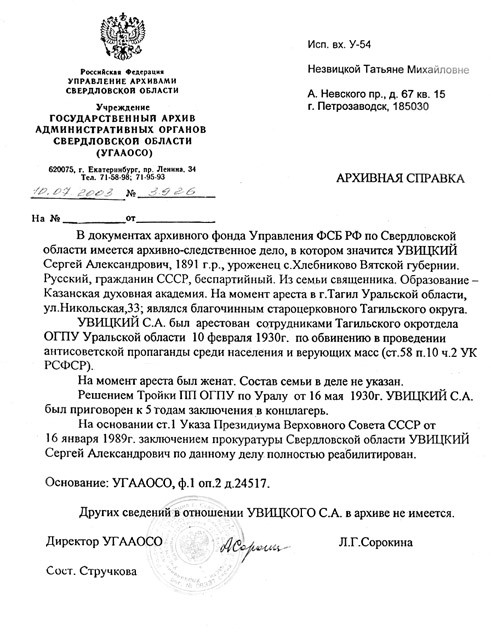

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

- Православные матушки

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

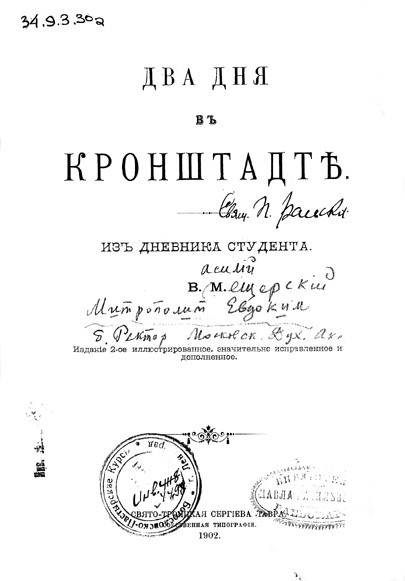

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

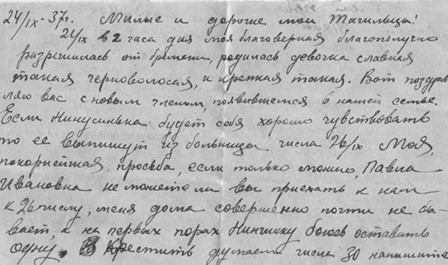

- Приложение 1. Письма к Дочери

- Приложение 2. Письма к духовному чаду

- Духовные наставления

- Приложение 3. Документы из семейного архива

- Приложение 4. Из архива протоиерея Григория Пономарева

«Для убеления к последнему времени…» (Дан.11:35)

Буди ревнитель право живущим и деяния их напиши на сердце своем, ибо тайну цареву прилично сохранять, дела же Божии полезно проповедовать.

Святитель Василий Великий.

Дорогие о Господе благочестивые читатели!

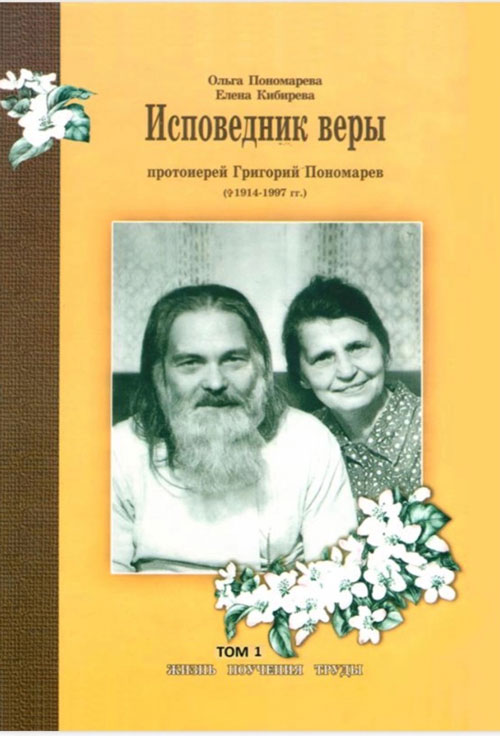

Перед вами новое издание книги «Во Имя Твое…», расширенное и значительно дополненное.

Предыдущее издание книги, посвященной жизни и служению протоиерея Григория Пономарева и его супруги, было с большим воодушевлением принято православной общественностью. В апреле 2004 года авторы книги «Во Имя Твое…» Ольга Пономарева и Елена Кибирева по представлению Курганской и Шадринской епархии получили высокие награды от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. «Во внимание к трудам и празднику Святой Пасхи» они были награждены медалями святого преподобного Сергия Радонежского I степени.

По мере накопления новых архивных данных о «красном терроре», который развернула советская власть против духовенства, в том числе и на Урале, были написаны новые главы этой книги «1934 год. Дело церковников» и «1957 год. Дело следователей», раскрывающие трагическую судьбу церковнослужителей в 30-е годы прошлого столетия. В книге впервые публикуются обвинительные заключения и протоколы допросов отца Григория в 1937-м и 1954-м годах, а также протоколы допросов следователей, «стряпавших» дела церковнослужителей. Свидетельства архивных документов позволяют более полно осветить период, предшествующий аресту, и события самого ареста невьянских православных священнослужителей. С документальной точностью в книге описана сатанинская «кухня» по фабрикованию лживых обвинений следователей НКВД.

Новые главы помогут боголюбивому читателю ясно представить и глубоко осознать, с каким христианским достоинством перенесли пастыри Церкви выпавшие им испытания, о которых Господь предупреждал словами Священного Писания: «Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их» (3 Езд.16:73).

На примере протоиерея Григория Пономарева мы убеждаемся, что арестованные священнослужители отчетливо понимали всю абсурдность возводимых на них обвинений и невозможность добиться от следователей хотя бы относительной объективности. Авторы книги Ольга Григорьевна Пономарева и Елена Александровна Кибирева приводят очень важные документы об этом исповедническом отрезке большого пути отца Григория.

Весной 2006 года в Екатеринбургской епархии причислен к лику местночтимых новомучеников и исповедников Российских протоиерей Сергий Увицкий (отец Нины Сергеевны Пономаревой), репрессированный в 1930 году по обвинению в проведении антисоветской пропаганды, погибший 12 марта 1932 года в концлагерях Беломорканала. Так словами пророка Даниила сбылось предсказание Божие: «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени» (Дан.11:35).

В настоящее время в Курганской и Шадринской епархии ведется кропотливая работа по сбору материалов для прославления протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1977 гг) как исповедника веры.

В новом издании книги «Во Имя Твое…» также более полно раскрыто время обучения отца Григория в ленинградских духовных школах и его напряженная интеллектуально-духовная работа в библиотеках города на Неве. Автор книги Елена Кибирева специально работала в библиотеке санкт-петербургских Духовных Семинарии и Академии, где по ходатайству Курганского епархиального управления сумела ознакомиться с личным делом студента заочного отделения Семинарии и Академии отца Григория Пономарева. Вниманию читателей предстанут также новые воспоминания Ольги Григорьевны Пономаревой, автора книги, о своих родителях и родных, а также о священнослужителях, с которыми отец Григорий служил в храмах уральской земли.

Надеюсь и верю, что внимательное чтение книги «Во Имя Твое…», вышедшей во втором издании под новым названием «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев 1914-1997 гг. Жизнь. Поучения. Труды», принесет немалую пользу всем, кто стремится постичь основы духовной жизни, узнать историю родной страны и историю Русской Православной Церкви.

Божие благословение да пребудет с авторами и читателями этой замечательной книги!

Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

Отец Григорий и матушка Нина прожили вместе 61 год и 2 дня и почили во Господе в один день, 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины.

Много есть на Руси «неугасаемых лампад», в которых вместо елея день и ночь горит любовь пастырей Христовых к Богу и ближним. Будучи однажды зажжены, они проносят полученную от Бога благодать через всю жизнь в окружении враждебного им мира в больших и шумных городах. Их можно назвать живой и благоугодной жертвой Богу.

Таким «светильником благочестия» явился протоиерей Григорий Пономарев, всею своею жизнью исполнявший заповеди Христовы и лучами своей любви осветивший зауральскую землю.

Отец Григорий послужил Богу и Православной Церкви более 60-ти лет: в юности алтарником и псаломщиком, позднее — священником. Отец Григорий стал исповедником, пройдя сталинские тюрьмы и лагеря. Шестнадцать лет провел он на Колыме, но сохранил в себе веру в Господа, любовь к Нему и бесконечную надежду на Его всесильную помощь и защиту. Всю свою жизнь отец Григорий посвятил служению Господу, прославлению Его Святого Имени, молитвенно помогая страждущим людям. Его любовь к Богу выражалась продолжительными богослужениями, непрестанной молитвой, ночными бдениями, внимательным изучением Священного Писания и святоотеческих творений и многими другими, одному лишь Господу известными подвигами. Свою любовь к ближним отец Григорий проявлял в делах духовного милосердия, указании народу воли Божией, объяснении духовным чадам истинной цели жизни христианина. Он обращал грешников на путь покаяния и исправления; укреплял малодушных в вере, утешал скорбящих спасительными советами.

Отец Григорий оставил нам неоценимое духовное наследие. Венцом и благодатным плодом добродетельной, богоугодной жизни отца Григория явились его замечательные советы духовным чадам: «Духовный дневник», «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», «Цветник духовный», «Правила христианской жизни», «Разъяснения: о Боге, о грехе, о диаволе», «Гуманизм христианской морали» и многие другие не напечатанные пока книги. Все они составлены на основе святоотеческих учений и дают исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, диктуемые христианину современной жизнью.

Читая и вникая в замечательные поучения отца Григория, осознаешь, что являешься причастным к великой тайне, обретая этим настоящее сокровище. Оттого что среди нас, грешных, жил человек такой высокой духовной жизни, каким являлся отец Григорий, становишься поистине счастливым и духовно богатым человеком.

Замечательные поучения отца Григория выверены всей его жизнью, прожитой в строгом соответствии с Христовыми заповедями. Они призваны помочь каждому человеку обрести правильные ориентиры на пути к спасению в современной, оскудевшей духоносными наставниками жизни.

Протоиерей Григорий Пономарев — истинный исповедник православной веры.

Благодать и милость Божия да пребудет на всех любящих и помнящих нашего замечательного пастыря и внимающих его назиданиям, дабы и нам войти в ту радость и свет, где он пребывает, молясь о нас, своих духовных чадах. Аминь.

Епископ МИХАИЛ

«В глубине сердца, любящего Христа…»

Уважаемые читатели!

Перед вами — книга «Исповедник веры…», посвященная жизни и трудам известного в Зауралье митрофорного протоиерея Григория Пономарева (1914-1997 гг.). Настоящее издание, в основу которого положена книга «Во Имя Твое…», дополнено новыми архивными данными, собранными авторами Ольгой Григорьевной Пономаревой и Еленой Александровной Кибиревой за последние три года.

Отец Григорий был одним из представителей великого сонма исповедников веры ХХ века. В условиях жесточайшего гнета со стороны атеистической власти его исследовательская богословская мысль находила возможным вести полемику с официальной доктриной советской власти. Многие из нас помнят время, когда открыто проповедовать за пределами храма никто бы не позволил и когда многие православные верующие, а также ищущие Истину люди находились в состоянии скрытой оппозиции официальному безбожию. Ответственность священника за души пасомых требовательно призывала в те тревожные годы искать новые формы апологетической деятельности. Совсем недавно стало известно, какое богатое духовное наследие оставил нам отец Григорий. В центре его исследовательского внимания — душа человека, томящаяся от разделенности с Богом, или, наоборот, душа, просвещенная Христовым светом. Опираясь на широкие свидетельства, собранные на протяжении всей жизни, протоиерей Григорий Пономарев спокойно и убедительно раскрывает в своих трудах фанатическую суть безбожия. Мастерски использует он при этом тонкую иронию, сравнительный анализ и исторические свидетельства, которые по понятным причинам замалчивались официальной пропагандой.

Сам отец Григорий, пройдя испытания в огненном горниле, мог бы многое написать от себя о ценности человеческой жизни. Но он обращается к культурологическому пласту: его интересуют мнения и размышления богословов, философов, естествоиспытателей, писателей, музыкантов, художников… Даже беглый взгляд на список переработанных и осмысленных отцом Григорием источников позволяет сделать вывод о напряженной внутренней интеллектуально-духовной работе священника.

Следует отметить, что всей своей исследовательской деятельностью протоиерей Григорий Пономарев свидетельствует: истинная, глубокая вера не только может, но и должна опираться на гуманитарную (в самом широком смысле) образованность личности. «Исследуйте Писания, — говорит Господь, — ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39).

Слово Божие учит нас: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим.3:16). Высочайший авторитет для отца Григория имеют духовные записки аскетов и святых отцов — людей, которые на своем личном опыте испытали жизнь в Духе Святом. А это одна из проблем нашего времени: как соединить со своей личной жизнью знания о Боге, ставшие доступными современному человеку? Естественно, что Церковь Христова призывает нас к постоянному практическому применению богословских знаний, а не к отвлеченным размышлениям по причинам «житейских случаев». Московский митрополит Платон (Левшин), один из образованнейших людей своего времени, писал, что истина, если она только произносится устами или только выражена словами, еще не есть то, что она в себе имеет наилучшего… Мало, чтобы она сияла только снаружи. Знания основ духовной жизни не должны быть похожими на книжную ученость евангельских фарисеев и книжников.

Несомненно и то, что отец Григорий сам руководствовался словами святителя Игнатия Брянчанинова: «Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное…», — и к этому духовному труду призывал батюшка своих духовных чад. Что же побуждало его к такой напряженной деятельности? Воспоминание о годах заключения или четкое осознание мимолетности и хрупкости человеческой жизни? Или желание помочь современнику услышать голос разума, сопричастного евангельским истинам? Бог весть… Вероятно, были и другие причины. Но сегодня мы по милости Божией имеем возможность прикоснуться к богатейшему духовному наследию — наследию, выстраданному и выношенному в самой глубине сердца, любящего Христа.

Протоиерей Аристарх Егошин

От автора

Сегодня я открываю дверь в прошлое — тяжелую, непробиваемую, недоступную для нас почти полвека. За ней материалы уголовного дела № 16527 — дела Пономарева Григория Александровича и еще десяти обвиняемых. По рассмотрению и приговору этого дела были искалечены судьбы одиннадцати человек, служивших и трудившихся в 1937-м году в храмах города Невьянска, поселков Верх-Нейвинск и Шурала Невьянского района Свердловской области. Искалечены были и жизни многих других людей, тесно связанных с осужденными семейными узами, совместным трудом во славу Христовой Церкви и просто глубокой человеческой дружбой.

Вот они — сухие строки допросов, доносов, описей, протоколов, жалоб, справок, «заданий-поручений» и прочих судебных документов, за которыми — жизнь и страдания многих людей, и в том числе судьба моей семьи — семьи Пономаревых: их боль, их кровоточащие сердца.

Архив НКВД — это страшное место. Тут ложь и правда сплетены, спаяны в такие тугие узлы, что нам никогда не распутать их в деталях. Мы совершенно не знаем изнаночной, тайной стороны в работе Комиссариата внутренних дел. Не знаем, как «создавались дела», не знаем механизма ложных доносов, ложных показаний, ложных признаний и т. д. Государственная машина тех лет все разрешала, все прикрывала и дозволяла для борьбы с инакомыслящими. Основная задача была оболгать, залепить грязью имена «врагов народа», в частности, священнослужителей, чтобы на десятки лет вперед (а желательно — никогда) их было не отмыть.

Но, коли разворошила этот гнойник, надо проявить душевную твердость и выдержать все. Господи, дай нам душевных сил и разума. Благослови наши труды!

Помогает только молитва. Приходя в государственный областной архив в Екатеринбурге знакомиться с материалами дела, каждый раз захожу в часовню святой великомученицы Екатерины. Читаю молитвы, ставлю свечи. Лишь после этого вхожу в здание архива — как на пытку. Тяжело. Невыносимо тяжело… Паутина лжи оплетает, опутывает каждый следственный документ, захлестывает тебя с головой. Ты почти тонешь в мертвяще-маслянистых нагромождениях неправды — где взять силы, чтобы прочитать все эти вымышленные, сфальсифицированные, «состряпанные» протоколы допросов — оговоры и шальные выдумки следователей УНКВД, ведущих дело священнослужителей Невьянска тогда, в 1937-м? Читаешь все подряд и, лишь добравшись до документов 1954 года, убеждаешься, что все осужденные по этому делу реабилитированы, а их мучители-следователи предстали перед судом и были признаны виновными в грубом нарушении государственной законности.

Обвинители приговорены к различным мерам наказания. Правда Божия восторжествовала, как и сказано в Библии ветхозаветным пророком: «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, потому что… будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и… расставляют сети, и отталкивают правого» (Ис.29:19-21).

Часть осужденных по делу № 16527 была расстреляна еще в 1937 году. Кто-то, пройдя все пытки и ужасы ссылки, вернулся домой и еще долго служил во славу Божию в разных храмах страны. Служил тихо и жил молча, почти никогда не рассказывая о страданиях и угрозах, перенесенных во время ареста и на допросах. Претерпевшие молчали о многом. Однако тем, кто помнит о страшных репрессиях того времени и кого это горе коснулось непосредственно, очень важно знать, через что прошли и что претерпели их родные и близкие по духу люди.

Ольга Григорьевна Пономарева

Смысл жизни христианской — стяжание Духа Божия, а это достигается при всяком деле, творимом во Имя Господа нашего Иисуса Христа.

Преподобный Серафим Саровский

Буду делать это ради Господа нашего Иисуса Христа — для стяжания Духа Божия.

Молитва перед началом каждого дела

По материалам следственного дела № 16527

Часть I. 1937 год — дело церковников

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

Рим.8:35-37

Политические репрессии 1937 года. Приказ № 00447

30 июля 1937 года Народный комиссариат внутренних дел СССР издал оперативный приказ № 00447, согласно которому по всей стране, началась еще одна, более жестокая, волна массовых репрессий против активных антисоветских и уголовных элементов.

Во исполнение злодейского приказа, в НКВД было сфабриковано дело о существовании в Москве Объединенного церковно-политического центра, который якобы возглавили митрополиты Сергий (Старогородцев) и Алексий (Симанский). В Свердловской епархии представителями Центра были, по определению оперативников: от григорьевской ориентации — митрополит Петр (Холмогорцев); от сергиевской ориентации — архиепископ Макарий (Звездов), а после его ареста — архиепископ Петр (Савельев).

Характерна докладная записка НКВД, «отражающая» деятельность Уральского повстанческого округа в 1937 году: «По директиве Объединенного церковно-политического центра Уральская контрреволюционная организация церковников развила активную террористическую, диверсионную, шпионскую и повстанческую деятельность. Завербованный Холмогорцевым церковник Фролов привлек в организацию железнодорожников ст. Уктус, с помощью которых организовал несколько крушений поездов и подготовлял диверсии на момент войны. Другой участник организации церковник Мельников подготовлял взрыв одного из тоннелей на магистрали Свердловск — Казань. Церковник Мухин в диверсионных целях пытался приобрести взрыввещества. Священнику Петрову Савельев поручил создать террористическую группу для совершения теракта над Сталиным…

Руководством контрреволюционной организации церковников на Урале был разработан подробный план совершения диверсий в случае военного столкновения СССР с капиталистическими державами…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 1, д. 43, л. 55-58).

«Руководители церковного подполья, — читаем далее в записке, — были тесно связаны с иностранными разведками и проводили активную шпионско-диверсионную деятельность. Холмогорцев являлся агентом германской, польской и финской разведок. Трубин (митрополит обновленческой церкви — ред.) был завербован японцами и поляками, Савельев — немцами».

С целью разоблачения участников так называемой контрреволюционной повстанческой организации на Урале следователи УНКВД создавали вымышленные группы, якобы связанные с повстанческим штабом.

Волна новых массовых репрессий против духовенства и наиболее активных членов Церковных советов захлестнула Уральскую землю. В результате в 1937 году в Свердловской епархии было репрессировано и «семь архиереев, около 154 священнослужителей (91 из них расстреляны), и не менее 500 мирян»[1].

Следствия по сфальсифицированным делам, как показал на суде начальник следственной группы УНКВД Воскресенский, проводились провокационными методами. По словам другого оперуполномоченного УНКВД по Свердловской области, Солоновича, «агентурных или каких-либо других материалов, которые бы подтверждали контрреволюционную деятельность арестованных лиц, в большинстве случаев не было… Основанием для ареста лиц, на которых не имелось компрометирующих материалов, являлось социально-чуждое происхождение… Повседневное проведение массовых операций и поступление в тюрьму каждую ночь вновь арестованных не представляло возможности при имеющемся составе следователей развернуть обстоятельное расследование в отношении каждого арестованного… Решающую роль играла камерная обработка…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 23140, л. 36-38).

Вот еще один документ из государственного архива УФСБ — показания начальника тюрьмы УНКВД по Свердловской области Талашманова:

«После оформления арестованные разводились по кабинетам следователей, где им предлагалось писать заявления о причастности к контрреволюционной организации. Заявления диктовались самим следователем или руководителем группы… После подписания заявления арестованные направлялись в камеру, а не подписавшие оставались на допросе или же отправлялись в камеру непризнавшихся. Из подписавших заявления, то есть признавшихся, более активных арестованных создавался “актив”, который садили в камеру непризнавшихся… После обработки непризнавшиеся снова вызывались на допрос… После подписания их отправляли в камеру. Упорных оставляли в коридоре стоять до утра… С применением этого метода почти все без исключения подписывали протокол. Для “актива” каждый день давалось разрешение на свидание и передачу…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 23140, л. 165).

После 1938 года в Свердловской епархии не осталось ни одного епископа. Большинство духовенства было репрессировано, церкви разгромлены.

К началу Великой Отечественной войны в Свердловской области осталось всего 18 действующих храмов. В соседних областях к этому времени ситуация складывалась более трагично: в Пермской из 782 имевшихся церквей действовали всего шесть; в Челябинской при 270 закрытых храмах работал один[2]; в Курганской не действовала ни одна церковь.

Оперативный приказ НКВД за № 00447 вступил в силу 30 июля 1937 года, а уже через несколько дней волна массовых арестов духовенства («лиц социально чуждого происхождения») докатилась до Невьянского благочинного округа.

Одними из первых были арестованы священники Вознесенской кладбищенской церкви Григорий Иванович Лобанов и Леонид Михайлович Коровин…

Арест отца Григория

В мокром палисаднике хозяйничала осень. Холодными ночами и утренними заморозками она подбирала забытые ею разноцветные опавшие листья, сворачивая их в серые, скучные трубочки, гасила последние живые краски в пожухлой траве, постукивала ночами оторвавшимся на крыше железом, жалобно подпевала у печной заслонки, словно предупреждая: «Это только начало…»

Конец лета и осень 1937 года для молодой семьи Пономаревых выдались особенно напряженными. Сердце матушки Нины больно сжималось от тягостных предчувствий. События чередовались с такой быстротой, что трудно было реагировать на них адекватно. Радость и горе смешались вместе. С одной стороны — горечь по поводу повальных арестов близких людей, а с другой — рукоположение псаломщика Григория Пономарева в сан диакона. Ко всему пережитому добавилась новая радость: у молодой четы родилась дочка — их маленькая Леля. Ольга — семейное имя и Увицких, и Пономаревых, и теперь в роду появилась еще одна Ольга.

Волна арестов нарастала повсеместно. Вот уже черное крыло беды накрыло и Вознесенскую церковь в Невьянске. Арестовали и куда-то увели настоятеля храма, благочинного невьянских церквей протоиерея Григория Ивановича Лобанова и священника Леонида Михайловича Коровина. Увели Николая Ивановича Иванова — протодиакона этой же церкви, а вскоре пришли за казначеем храма Ведуновым Иваном Ивановичем и секретарем Церковного совета Уткиной Анной Васильевной.

Все понимали, что эти аресты не последние.

Недоверие и страх грозной тучей нависли над верующими. Члены Церковного совета и прихожане Вознесенского храма боялись поднять друг на друга глаза, боялись сказать лишнее слово…

И вот 30 октября 1937 года два оперуполномоченных УНКВД Кировского района вместе с понятыми пришли в дом диакона Вознесенского храма Григория Пономарева…

Грубые окрики, угрозы, требование заполнить анкету, обыск, опись изъятия…

— Одевайся… Пойдешь с нами.

— В чем меня обвиняют?

— Узнаешь, когда надо, — оскалился уполномоченный. — Разговорился тут! Ну, живо собирайся… — и с нахальной улыбочкой добавил: — Распишись, что изъято при обыске. У нас власть справедливая…

Григорию протянули протокол обыска.

Текст протокола сохранился в папках государственного областного архива, в деле № 16527.

Материалы государственного архива

Из протокола обыска

Пономарева Григория Александровича

1937 г., 30 октября

Сотрудники Кировоградского районного отделения: Константинов, Петров, Кохряпов; понятые: Столяров Аркадий Михайлович

произвели обыск в квартире Пономарева Г. А.

При обыске обнаружено:

1) паспорт;

2) военный билет;

3) деньги в сумме 100 рублей;

4) часы карманные без номера;

5) часы карманные марки «Анкор»(неисправные);

6) фотоаппарат «Факор»;

7) две коробки фотопластинок (72 шт.);

8) разной переписки на одиннадцати листах;

9) тетради 9 штук.

Последнее, что видел и слышал отец Григорий, выходя из дома, — белое как мел лицо жены и… детский плач из бельевой корзины, служившей кроваткой их малышке.

В глазах Ниночки застыло страдание.

Все… Дверь в родной дом захлопнулась для него на многие годы, и он пока еще не знает, как долго будет лишен его тепла и уюта; не знает и того, сколько страданий, ужасов и потерь придется ему претерпеть в этом новом для него жизненном испытании.

Ведь ему было всего лишь 23 года!

А пока он шагает под конвоем двух «пролетариев» в разнопестром одеянии: наполовину штатском, наполовину военном. Они пытаются казаться значительными — так напыщены их физиономии. Как же — слуги закона! Он зябко ежится от холодных порывов ветра, от сырого осеннего воздуха, проникающего под старенькое, изношенное пальто. На нем чbненные-перечbненные ботинки — летние щиблеты, которые он, выходя под конвоем из дома, надел второпях.

Он идет, твердя Иисусову молитву.

Куда его ведут? Скорее всего, в КПЗ при УНКВД Кировоградского района города Невьянска. Здание НКВД стоит прямо напротив знаменитой наклонной башни демидовской постройки и Спасо-Преображенского собора, колокольня которого совсем недавно снесена. Священнослужители собора еще в 1918 году были зверски убиты большевиками.

А теперь арестован он, Григорий Пономарев…

Его привели к старинному зданию основательной, каменной кладки. Все окна зарешечены. Откуда-то слышен лай собак, очевидно, служебных.

Лязгнули многочисленные замки и затворы, и его без объяснения втолкнули в огромный полуподвал с низким выщербленным потолком. Помещение заполнено арестованными людьми. Горит какой-то изнуряющий, бьющий прямо по глазам, пронзительный свет. Этот свет потом еще долго будет мучить его в воспоминаниях и преследовать даже в сновидениях.

В глухом тюремном подвале с липкими, запотевшими стенами невыносимо душно. Отец Григорий оглянулся. Всюду, как ему показалось, — злобные, затравленные взгляды. На некоторых лицах — откровенное злорадство.

Кажется, из знакомых никого нет. Он-то думал, что увидит, быть может, своих из храма, кого увели раньше его, и ситуация хоть как-то прояснится. Среди невьянцев уже целый месяц ходила зловещая новость, что Лобанова и Коровина расстреляли…

Стараясь унять дрожь, отец Григорий приткнулся где-то у стены. Что всего ужаснее, — каждый, кто оказался здесь, был замкнут на своей личной беде и переживал только за себя! Это первое, что было понятно, глядя на человека. Ты никому не нужен в этом кругу несчастных людей, оглушенных собственным горем, и никому нет до тебя никакого дела. Если к тебе подойдут и ударят и если даже будут убивать, никто из сокамерников не шелохнется. В таком скопище людей, где одновременно томятся самые отпетые преступники и совершенно безвинные страдальцы, отстраненность и самоизоляция от всего происходящего в камере — это способ защитить себя. Каждый, кто попадfл сюда, как улитка сжимался в своей раковине. Позднее батюшка еще много раз будет сталкиваться с таким поведением людей и в лагере, и на воле.

«Господи, помоги и не оставь меня, грешного!..»

Он потерял ощущение реального времени. Часы, проведенные в подвале НКВД, казались ему вечностью. Он страдал как за свою семью, так и за собратьев по алтарю и членов Церковного совета, арестованных почти одновременно с ним. Его драные летние ботинки, застывшие от холода, издавали громкий стук при ходьбе по чугунным плитам камеры.

Но вот что-то новое! К нему, явно к нему, пробивается какой-то помятый субъект с крысиной физиономией. У субъекта — маленькие, бегающие глазки.

— Ты ведь Пономарев? Григорий? Из кладбищенской церквы?..

— ???

— Я-то по другому делу тут, но знаю, что ваших тут мно-о-о-го, — как-то нарочито протянул он. — Они в разных камерах. Признались уже все…

— В чем признались-то? И от меня тебе что надо?

— Так ведь… если запираться будешь и не признаешься, то убьют твоих-то. Бабу и девчонку… — крысиный субъект сделал какое-то отвратительное движение по горлу.

— Убьют их… Найдут и убьют. Тагил — не Китай… — и вновь это жуткое движение по горлу и омерзительный то ли смех, то ли икание.

«Слава Тебе, Господи! Как хорошо, что Ниночка с дочуркой успели уехать в Нижний Тагил!»

Неосознанно, но эта «подсадная утка»-провокатор дал хоть какую-то информацию о родных.

«Да, конечно, Тагил — не Китай, — думал отец Григорий, — и если надо, то и в Тагиле найдут. Но главное, что они, мои родные, живы».

День сменялся ночью, ночь — днем. Ничего пока не происходило, если не считать, что еще дважды приходил этот лысый с крысиной мордой и каждый раз рассказывал, какие ужасы следователи проделывают с родными арестованных, которые не призна.тся и не подписывают следовательские протоколы…

— Попs твои всё подписали. Они давно на свободе и водку трескают…

От крысиных глазок стукача невозможно было укрыться. Он, как настырная навозная муха, все время что-то жужжал отцу Григорию в ухо; из его прокуренного рта несло отвратительным смрадом…

Допросы и обвинительное заключение

Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.

Пс.118:61

Как-то вечером отец Григорий, сидя на камерных нарах, в который раз с тревогой задумался о судьбе своих близких и родных. Он уже прошептал наизусть вечернее правило, как вдруг его вызвали на допрос. Продержав задержанного Пономарева две недели в подвале, следователь РОНКВД Чепарухин решил наконец допросить и его. Собственно, допрос — это названо очень условно. В протоколе следователь сам напишет все, что необходимо для «нужного хода дела», а Пономарев… Главное — сломать его любой ценой.

Допрос происходил в зарешеченной комнате.

На допрашиваемого направляли огромный рефлектор, слепящий глаза, в то время как самого следователя не было видно, лишь слышался откуда-то из угла комнаты его леденящий голос.

Допрос велся непрерывно с 10 часов утра до 5 вечера, а затем с 8 часов вечера до 3 ночи. При этом арестованному не разрешали не только присесть, но даже подержаться за спинку стула…

После выяснения формальных анкетных данных следователь стал задавать отцу Григорию вопросы про какую-то монархическую фашистскую организацию, в которой он, Пономарев, якобы состоял, а впоследствии был ее руководителем. Но позднее руководителем «оказался» уже не он, а настоятель Вознесенской церкви протоиерей Григорий Лобанов, а Пономарев, завербованный фашистской кликой церковников, — всего лишь несчастный исполнитель диверсионных акций и прочее.

«Какие фашисты? Да это настоящий бред… — думал отец Григорий. — Или какая-то актерская игра». Но следователю было не до шуток. Его вопросы звучали так чеканно, что казалось, будто он специально репетировал свою речь и все вопросы и ответы на них знал заранее. Всё происходило как в дурном сне или в шпионских кинофильмах!

День клонился к вечеру. Допрос отца Григория, который начался с вечера, продолжался всю ночь и бjльшую половину следующего дня.

Огромный рефлектор — «помощник следователей» — неумолимо лупил прямо по глазам. За все время допроса отцу Григорию не разрешили даже присесть, и он недоумевал, как еще держится на ногах.

Вопросы следователя летели один за другим:

— Знаете ли вы Лобанова, Коровина, Иванова? Являлись ли они участниками контрреволюционной организации?

— Они никогда ничего не высказывали против советской власти и коммунистической партии, — твердым голосом ответил отец Григорий.

Но следователь, даже не дослушав ответ, снова задал вопрос:

— Расскажите, что вам известно о проводимой ими агитационной деятельности против советской власти?

— Проводили ли они какую-то антисоветскую деятельность, мне совершенно неизвестно…

За ночь следователь неоднократно отлучался. Видимо, отдыхал. А арестованному Пономареву охрана все это время запрещала даже прислониться к стоящему рядом с ним стулу. Отец Григорий давно не чувствовал своих больных ног, одеревеневших за ночь, а утром допрос продолжился снова, теперь уже «с пристрастием», как признавались позднее сами следователи…

Ночные допросы продолжались с завидным постоянством и по накатанному сценарию. Уполномоченный силился вырвать у отца Григория признание в контрреволюционной монархической деятельности, в побуждении населения к открытому выступлению против советской власти и восстановлению капиталистического строя в России. Следователь расставляет, как ему кажется, ловкие сети, в которые должен угодить Пономарев. То он, Пономарев, — руководитель подпольной фашистской организации «церковников» с целой программой террористической деятельности, вариантами агитации населения и прочее. То он же, Пономарев, — несчастная жертва лукавых церковников, пытающихся затащить юное, несозревшее существо в свои коварные сети…

Уже позднее, в ноябре 1954 года, на допросе, вызванном пересмотром дела, он скажет: «Те показания, которые были внесены в протокол допроса на следствии 1937 года, являются неправильными. Они были написаны допрашивающим меня сотрудником НКВД. На допросе в 1937 году я так же, как и сейчас, правдиво показывал, что мне совершенно неизвестно, проводили ли Лобанов и другие антиреволюционную пропаганду. Однако, несмотря на это, допрашивающий меня сотрудник прокуратуры не записывал, что я говорил…

На допросе в 1937 году меня спросили: знаю ли я Лобанова, Коровина, Иванова? Я не мог это отрицать, поскольку мы служили в одной церкви…

Допрос начинался в конце дня и заканчивался только на следующий день. В течение всего периода мне не разрешали садиться. Я все время стоял на ногах. Допрашивающий со мной обращался очень грубо, всячески угрожал…» (из документов областного гос. архива — авт.).

И еще один фрагмент из допроса отца Григория в 1954 году: «…Я повторяю, что лично я ни в какой организации не состоял и никакой антисоветской деятельности не проводил. Мне не известно о проведении ее Лобановым, Ивановым, Коровиным. То, что записано в протоколе от 15 ноября 1937 года, я не подтверждаю и не могу подтвердить, поскольку это было записано не с моих слов…» (из документов гос. архива — авт.).

Следствие по делу в 1937-м году идет полным ходом. Арестованных допрашивают одного за другим, снимая, а вернее, записывая, на усмотрение следователей, «нужные» показания — так легче обвинить «церковников» в предательстве друг друга.

— Читай, — Чепарухин сует допрашиваемому им Пономареву какую-то бумажку — очевидно, чьи-то так называемые показания, и, не дождавшись ответной реакции, следователь зачитывает вслух:

— «…О принадлежности к контрреволюционной церковной повстанческой организации, мною возглавляемой в г. Невьянске, и лично мною вовлеченным является, при нужном для нас воспитании со стороны отца (священника), псаломщик Пономарев Григорий Александрович. Будучи вовлеченным в организацию, на протяжении непродолжительного срока пребывания в составе контрреволюционной организации по заданию руководителя Лобанова Г. И. проводил под видом религиозных бесед о душе и загробной жизни контрреволюционную агитацию. Посещал квартиру Лобанова, участвовал в сборищах…» (из документов областного гос. архива — авт.).

Образ Григория Ивановича Лобанова, настоятеля той церкви, в которой служил и он, диакон Пономарев, незримо предстал перед его взором.

Лобанова арестовали первым из числа служителей Вознесенского храма; его обвиняли в организации фашистского подполья, в которое он якобы втянул Пономарева и всех членов Церковного совета. Но отец Григорий был уверен, что Лобанов — честный и глубоко порядочный человек. Именно он, отец настоятель, рекомендовал псаломщика Григория Пономарева для посвящения в сан диакона, и именно он, протоиерей Григорий Лобанов, венчал их с Ниночкой перед престолом Божиим в Вознесенской церкви 23 октября 1936 года.

А теперь следователи заставляют его дать на Лобанова признательные показания. Зачем? Ведь Лобанова и Коровина расстреляли месяц назад! Но сатанинская паутина опутывала людей с таким расчетом, чтобы они никогда не смогли отмыться от ложных обвинений в предательстве.

— Расскажите, какие вам давали задания?.. — вопрос следователя вывел его из состояния задумчивости. — О чем вы говорили в агитационных беседах с населением?

Отец Григорий тяжелым взглядом окинул оперуполномоченного. Он недоумевал: зачем следователь тратит столько времени и сил, задавая какие-то вопросы, ведь все равно в протоколе он напишет то, что Пономарев никогда не говорил?

Допрос длится уже более 12 часов, но вопросы повторяются практически одни и те же… Физические силы отца Григория тают. Условия содержания заключенных в подвалах НКВД не связаны с каким-то человеческим состраданием. К тому же отец Григорий сильно простужен и его постоянно сотрясает озноб. У него явно высокая температура, но это никого не интересует, и только нервное напряжение не дает ему свалиться с ног прямо на допросе. Он почти не слышит вопросов, его беспокоят мучительные мысли о членах Церковного совета, о которых его постоянно допрашивают, требуя наговоров. Как они там? Держатся ли? К тому же следователь сообщает, что все они давно уже дали на него, Пономарева, признательные показания.

— А ты чего медлишь? — язвительно вкручивает уполномоченный.

Но отец Григорий молчит… Он помнит слова, подчеркнутые в маленьком Евангелии архимандрита Ардалиона как будто специально для него: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете… Потому что вы не приняли духа рабства» (Рим.8:13, 15).

Материалы государственного архива

Обвинительное заключение

от 14 ноября 1937 г.

Оперуполномоченный Кировоградского райотдела УНКВД Сапожников, рассмотрев 14 ноября 1937 года следственное дело по обвинению группы церковников и служителей культа:

1) Тамакулова… 2) Горбунова… 3) Пономарева Григория Александровича, 1914 года, урожденного г. Шадринска Челябинской области, по социальному положению сын служителя культа, сам служитель культа, проживает в г. Невьянске; 4) Кулакова… 5) Кирилова… 6) Морозова… 7) Мохова… 8) Бревенникова… 9) Комарова… 10) Заева… 11) Арапова…,

установил следующее: в Кировоградском районе существовала контрреволюционная фашистская повстанческая организация церковников, созданная Лобановым Г. И. по заданию одного из руководителей повстанческого штаба Уральской области епископа Савельева. Организация ставила своей целью свержение советской власти и восстановление капиталистического строя в России.

Все обвиняемые по делу 11 человек являются активными участниками данной организации. Практическая деятельность ее заключалась в следующем: в целях подготовки населения к открытому вооруженному восстанию группой велась контрреволюционная пропаганда клеветнического и пораженческого характера. Проводились нелегальные собрания с проработкой литературы. Проводилась подготовка к использованию контрреволюционной организации в предстоящей избирательной кампании по выборам в Верховный Совет Союза ССР и перевыборам в местные советы. Намечались кандидатуры в местные власти. Отдельные участники вели контрреволюционную, вредительскую деятельность с целью подрыва экономической мощи государства.

Допрошенные в качестве обвиняемых участники организации виновными себя признали, а потому постановил: следственное дело по обвинению Тамакулова.., Горбунова.., Пономарева Г. А., Кулакова.., Кирилова.., Морозова.., Мохова.., Бревенникова.., Комарова.., Заева.., Арапова… направить на рассмотрение тройки УНКВД по Свердловской области.

Уполномоченный УНКВД Сапожников.

«Согласен» — начальник Кировоградского райотдела УНКВД Бахарев,

14 ноября 1937 г.

Дата последнего допроса отца Григория, согласно документам архива, — 15 ноября 1937 года, однако обвинительное заключение «по обвинению группы церковников и служителей культа» было вынесено накануне, 14 ноября. А через три дня диакона Вознесенской церкви отправили в Свердловск, где на основании обвинительного заключения (от 14 ноября 1937 года) тройки УНКВД по Свердловской области Пономареву Григорию Александровичу вынесли обвинение.

Из протокола обвинения от 21 ноября 1937 года, подписанного уполномоченным Калугиным, следует: «…обвиняется в том, что является руководящим участником ликвидированной фашистско-повстанческой организации церковников на Урале. Используя церковную трибуну среди населения, вел махровую контрреволюционную пропаганду, направленную против политики Партии и Советской власти. Неоднократно высказывал повстанческие и пораженческие мысли.

Постановили: Пономарева Григория Александровича заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет, считая срок с 30/Х-1937 г.» (из документов областного гос. архива — авт.).

Григорий Иванович Лобанов

«Реабилитирован посмертно…»

По мере знакомства с материалами областного архива по делу № 16527 и по мере изучения анкетных данных каждого из арестованных становится очевидным следующее: вся обвиняемая группа «церковников» (а их в конечном итоге насчитывается значительно более одиннадцати человек) уже заранее была разделена на определенные категории. Об этом говорят следственные материалы каждого из обвиняемых, которые позднее выделили в отдельные делопроизводства. Среди многих других были выделены и дела священнослужителей Вознесенской церкви: настоятеля — протоиерея Григория Ивановича Лобанова; протоиерея Леонида Михайловича Коровина и протодиакона этого же храма Николая Ивановича Иванова. Выделено было и дело епископа Петра (Савельева), обвиняемого в руководстве «повстанческим штабом церковников Уральской области».

Эти люди, как следует из документов следователей, проходили по так называемой «первой категории» обвинения. В отдельных показаниях их фамилии сопровождаются зашифрованными пометками: «категория 1, задание 3».

Другая группа людей — это те 11 человек, с которыми проходил по одному списку отец Григорий: алтарники, псаломщики, пономари, члены Церковных советов приходов и наиболее активные прихожане уральских православных храмов. Многих из них, как выяснилось из показаний отца Григория на допросе в 1954 году, он совершенно не знал. Все они — молодые и здоровые: Пономареву — 23 года, Тамакулову — 20 лет, Кулакову — 23 года и т. д. Они, конечно, могли еще пригодиться советскому государству в качестве бесплатной рабочей силы в шахтах и на лесоповалах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вот они — готовые рабочие кадры, бесправные на все годы заключения.

Арестованные, отнесенные к «первой категории» и обвиняемые в организации контрреволюционного движения, — это церковное духовенство: бывшие благочинные церквей, настоятели храмов и духовники приходов. Именно на них— «род избранный, царственное священство» (1 Пет.2:9) — с особой жестокостью и беспощадностью ополчились духи злобы поднебесной. Почти весь этот род избранный был обречен…

В дело каждого обвиняемого, отнесенного к разряду «категория 1, задание 3», после вынесения приговора подшивалась небольшая справка розового цвета, в которую было кратко вписано: «Приговорен к В. М. Н.».

То есть: к высшей мере наказания — расстрелу.

Среди заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, оказался и благочинный невьянских церквей протоиерей Григорий Иванович Лобанов — один из самых видных духовных лидеров города, настоятель кладбищенского Вознесенского храма. Именно его, старого, немощного человека, втравленного в следовательские интриги, отцу Григорию было особенно жалко.

Григорий Иванович Лобанов хорошо знал семью потомственных священников Пономаревых и рекомендовал в свое время псаломщика Григория Пономарева к рукоположению во диаконы. Знал он и о трагической судьбе архимандрита Ардалиона и усердно молился за него. А 23 октября 1936 года под сводами Вознесенского храма протоиерей Григорий Лобанов в сослужении протодиакона Николая Иванова обвенчал диакона церкви Григория Пономарева и певчую хора Ниночку Увицкую.

Отец Григорий и матушка Нина были обязаны Григорию Ивановичу многим, они всю жизнь молились об упокоении его православной души.

Григорий Лобанов был из крестьян-середняков, священник в первом поколении. Получив педагогическое образование, в возрасте 28 лет, женившись на учительнице, он принял сан и стал священником. Сразу после революции он эвакуировался вместе с отходившими колчаковскими войсками в русско-китайский город Харбин, где ему пришлось очень тяжело.

Одно время Григорий Иванович трудился в швейной мастерской Харбина и подрабатывал учителем начальной школы. А немного позднее был принят в харбинский Никольский храм. Через несколько лет отец Григорий смог выехать в Россию за семьей. Документы позволяли ему вернуться вместе с семейством в Китай, но такой возможностью он по каким-то причинам не воспользовался, оставшись в Свердловске.

Служа в разных храмах епархии, отцу Григорию Лобанову снова, по примеру праведного Симеона Верхотурского, приходилось заниматься шитьем верхнего платья, чтобы хоть как-то выжить.

Уже после страшных событий 37-го года, когда стало известно о горькой судьбе Григория Ивановича, невьянские женщины, прихожанки Вознесенской церкви, рассказали следующее: «Когда во исполнение приговора за батюшкой пришли в тюремную камеру со словами: “Лобанов, на выход без вещей”, — на его нарах остался сверток личных вещей: кружка, ложка, кое-что из белья и т. п. Среди них нашли маленькую иконочку Пресвятой Богородицы “Казанская” и… крохотный детский башмачок на ребенка ползункового возраста, весь смятый и сплющенный…».

Очевидно, для протоиерея Григория Лобанова, приговоренного к высшей мере, эта беззащитная детская пинетка на тюремных нарах была «родным дыханием» его дома.

История приговора Григория Ивановича трагична и характерна для следовательской стряпни того времени. Лобанов был приговорен к «высшей мере» в конце сентября 1937-го года, но свидетельские показания на него собирали… даже после его смерти. По свидетельству одного их обвиняемых, «Лобанов Григорий Иванович объединил два течения: григорианское и староцерковное. На собраниях “повстанческой монархической организации” прорабатывались следующие темы: 1) опровержение учения Дарвина; 2) религия не может прогрессировать с жизнью».

«Членами контрреволюционного фашистского подполья обсуждались, — по тому же свидетельству, — статьи о социализме и русских политических партиях из книг “Церковный совет” и “Государственный разум”. Руководил всем Лобанов» (из документов областного архива — авт.).

Далее Григорию Лобанову инкриминировалось распространение антиреволюционной литературы и ведение бесед против советской власти. «Лобанов говорит, что Советская власть — власть сатаны и что знак пятиконечной звезды — это ее знак» (из документов областного гос. архива — авт.).

И так далее и тому подобное. А кто может доказать обратное? Кто докажет, что ни Лобанов, ни Коровин, ни Савельев всего этого не говорили?

Очень характерна опись обыска в доме Григория Ивановича: кроме паспорта и военного билета, были изъяты: «справки разные, переписка на 11 листах, книги церковные (до 26 шт.), церковные партитуры» (из документов областного гос. архива — авт.).

Какой изобличающий «фашистского лидера» материал! Примерно то же самое изъяли и при обыске Леонида Михайловича Коровина.

По другим сведениям, при аресте у Григория Лобанова изъяли книги на церковно-славянском языке, учебник английского языка, два штампа и печать благочинного, список верующих, половину цейсовского бинокля, а также — «рюмка, ложечка, ящичек, футляр, ручной работы крест из серебра» (данные Невьянского государственного историко-архитектурного музея — ред.).

Очевидно, в доме Лобановых был произведен повторный обыск, скорее всего, за недостатком улик. По крайней мере, наличие в доме священника евхаристического набора, а также половины цейсовского бинокля и учебника английского языка следователи сочли важным фактом для обвинения его в «фашистско-повстанческой деятельности против советской власти».

Дача показаний на Григория Ивановича задним числом была, видимо, запланирована. Он был обречен. Как выяснилось позже, компромат на Лобанова собирали в оправдание уже свершившемуся факту обвинения — после исполнения приговора.

В деле, о котором мы ведем речь, против Лобанова есть несколько показаний разных свидетелей, в которых присутствует одна и та же заготовленная формулировка: «Будучи уличенным материалами следствия, я решил дать откровенные показания о своей контрреволюционной деятельности и деятельности других членов группы».

Самооговоры — излюбленный прием следовательской практики того времени. И только по прошествии нескольких десятилетий, когда для близких и родных репрессированных в 30-е годы стали доступны архивные следственные материалы, многие из которых были официально опубликованы, вдруг стала вырисовываться среднестатистическая, то есть объективная, картина заштампованных допросов и обвинений, валом применяемая для подавления ни в чем не повинных людей.

Сатанинская машина по уничтожению православного духовенства в России работала безостановочно, день и ночь, влоть до 80-х годов прошлого столетия. Все было рассчитано на годы, на десятилетия вперед — так запачкать, чтобы не отмывалось.

* * *

Больше, к сожалению, о священнослужителях Вознесенского храма в архивном деле никаких сведений нет, так как их дела в ходе расследования были выделены в отдельные производства. И лишь в последней папке архивного дела подшиты две маленьких полувыцветших справки розового цвета. В одной написано: «Лобанов Г. И…. приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 29 сентября 1937 года в 24 часа». В другой: «Коровин Л. М…. приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 года».

В конце сентября 1937 года их расстреляли…

А на месяц позднее, в октябре, следователи задним числом «выколачивали» признательные показания на них от новой группы заключенных.

Григорий Иванович Лобанов и Леонид Михайлович Коровин были реабилитированы в 1956 году — посмертно. Помянем светлые имена епископа Петра (Савельева), протоиерея Григория Лобанова, протоиерея Леонида Коровина, протодиакона Николая Иванова…

Леонид Михайлович Коровин

Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.

Пс.118:61

Соприкасаясь с именами репрессированных в 30-х годах священников, жизнь которых была так или иначе связана с семьей Пономаревых, невольно погружаешься в их поистине трагические судьбы…

Так совершенно неожиданно открылись страницы жизни Леонида Михайловича Коровина, протоиерея Вознесенской церкви города Невьянска, в которой служили в одно и то же время протоиерей Григорий Лобанов и диакон Григорий Пономарев.

О жизни отца Леонида было мало что известно, и даже его младшая дочь Ольга, дожившая до наших времен, ничего не знала о трагической судьбе своего отца. Исторические материалы, которые приводятся ниже, представлены научным сотрудником Невьянского государственного историко-архитектурного музея Любовью Двинских, за что авторы книги приносят ей искреннюю признательность.

Как следует из документов ГААО СО. Д. 20939, Леонид Михайлович Коровин несколько раз находился под стражей. В 1928 году, будучи настоятелем Преображенской церкви Надеждинского завода, он был впервые осужден по доносу. «Настоятель Спасо-Преображенского собора г. Надеждинска протоиерей Леонид Коровин, — написано в доносе, — 10 октября 1928 года во время заседания Церковного совета вел среди присутствующих членов агитацию за оказание материальной помощи священникам, сидящим в тюрьмах, говоря, что сейчас везде и всюду идут аресты священнослужителей и нет никакой гарантии за то, что сегодня или завтра арестуют и нас…» (ГААО СО. Д. 24645).

Следствие по доносу началось 18 октября. В следовательских документах этого дела сказано, что Коровин, «…используя религиозные предрассудки массы, старался подорвать авторитет советской власти, то есть совершил преступление…». Сам отец Леонид, как записано в протоколе, показал следующее: «…В соборе стоят две кружки: одна в пользу заключенных, другая — в пользу бедных. Из кружки в пользу заключенных церковный староста периодически вынимает деньги, закупает на них продуктов и относит заключенным… при Надеждинской адмчасти…».

В результате этого расследования Особое совещание при Коллегии ОГПУ приняло решение «…Коровина Л. М. выслать на Урал, сроком на три года…». По отбытии срока наказания, которое отец Леонид отбывал в Тюменском округе, ему было предписано лишение права проживания в 12 пунктах Уральской области с прикреплением к определенному местожительству сроком на 3 года.

30 июля 1937 года в органах НКВД вышел оперативный приказ, призывающий к новым карательным мерам по отношению к духовенству, а уже в августе 1937 года отец Леонид Коровин, проживавший в Невьянске, был снова арестован, теперь уже как участник контрреволюционной фашистско-повстанческой организации церковников.

«Так как Коровин сразу же отверг все обвинения следствия в участии в деятельности контрреволюционной организации, — пишет Любовь Двинских, со ссылкой на ГААО, —следователь предъявил ему обвинение в “собственных отца Леонида преступлениях”. На что Леонид Михайлович ответил: “Предъявленную мне изъятую у меня при обыске тетрадь моей рукописи я опозна,.. ее содержание, собственноручно мною писанное, является контрреволюционным, направленным своим существом против построения социализма и коммунизма, а также дискредитирует вождей ВКП (б) и советское правительство…”».

Признал отец Леонид и проживание в церкви «и на квартирах нашего духовенства разного монашествующего и церковного элемента до 12 человек…».

«В числе их, — записано в протоколе, — лично у меня на квартире проживал… лишь один бывший священник по фамилии Бузунов. Я его приютил как странника, не имеющего ни родных, ни дома, а также и работы…» Показал также: «Наличие изъятых у меня 115 книг дореволюционного издательства я признаю, контрреволюционными их не считаю…».

Наряду с вышеперечисленными обвинениями, следователи УНКВД признали преступной связь отца Леонида с высланным архиепископом Макарием (Звездовым), которого, в свою очередь, власти объявили одним из руководителей повстанческого центра Уральской области.

В конце 1936 года Леонид Михайлович совершил поездку в Москву к митрополиту Сергию (Старогородцеву). Из Москвы отец Леонид привез около 2 литров освященного мира, за которым и ездил. Однако следствие определило эту поездку как «поручение для поддержания контрреволюционной связи от епископа Петра Савельева…». Сам отец Леонид, со слов следователей, на допросе признал, что в Москве он передал пакет секретного порядка самому митрополиту, но содержания его не знал. В этих действиях Леонида Михайловича Коровина, а именно: в «установлении связи области с центром», то есть с Москвой, следствие усмотрело главный повод к обвинению его в контрреволюционной деятельности. Таким образом, его участие в фашистско-повстанческой организации церковников состояло, по мнению следователей, в следующем: «Вовлечение новых членов в организацию; проведение бесед-сборищ и нелегальных собраний; распространение контрреволюционной монархической церковной литературы и ее чтение; организация в церкви и на квартирах притонов бродящего элемента, не занимающегося общественно-полезным трудом, и направление их для ведения контрреволюционной агитации…».

Познакомившись с материалами невьянского исторического музея, которые основаны на подлинных архивных документах, становится совершенно очевидно, что отец Леонид, как и большинство пастырей Русской Православной Церкви, явил своей жизнью пример подлинно евангельского служения Христу.

Именно о таких пастырях Божиих говорят слова Писания: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса» (Деян.20:24). И среди этих истинных служителей Церкви, с радостью совершающих свое поприще, рос и научался подвигам веры молодой диакон Григорий Александрович Пономарев.

Жалобы осужденных

Вскоре после вынесения обвинительного приговора по делу № 16527 все одиннадцать осужденных, в том числе и отец Григорий, подали в различные государственные инстанции жалобы с просьбой о пересмотре решения тройки НКВД от 21 ноября 1937 года. Однако специальным постановлением УНКВД все жалобы были отклонены. В протоколе постановления так и записали: «Все жалобы, написанные в различные инстанции от членов организации, — отклонить» (из документов гос. архива — авт.).

Но никто в те годы даже предположить не мог, что именно эти жалобы и жалобы родственников осужденных, а также официальные ответы с резолюцией «Жалобы… отклонить» станут после смерти Сталина отправной точкой для нового пересмотра дела № 16527. И только после этого все встанет на свои места.

А 2 августа 1939 года помощник областного прокурора Свердловской области товарищ Фомин рассмотрел поступившую от гражданина Пономарева Г. А. жалобу, в которой он просил пересмотреть решение тройки УНКВД о заключении его в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет.

«Ознакомившись с жалобой, — написал товарищ Фомин в протоколе, — нахожу, что гражданин Пономарев Г. А., по социальному положению священнослужитель, и, будучи в… (неясно — авт.) с митрополитом Савельевым, занимался организацией церковной группы и контрреволюционной агитацией на протяжении ряда лет. “Сам себя признал виновным” (вписано чернилами — авт.). Факт виновности установлен. Поэтому на основании вышеизложенного полагал бы: за отсутствием основания принесения протеста на решение тройки в ходатайстве заявителю отказать, надзорное производство по делу прекратить и дело вернуть по принадлежности» (из документов областного гос. архива — авт.).

Среди многих документов государственного областного архива сохранилось также заявление Пономаревой Нины Сергеевны, написанное на имя начальника восьмого отделения УНКВД Свердловской области (от 14 ноября 1937 г.), с просьбой сообщить, где и в каком положении находится дело по обвинению ее супруга, арестованного 30 октября 1937 года. «Если гражданин Пономарев осужден, — пишет матушка Нина, — прошу сообщить, кем, когда, по какой статье и какое наказание» (из документов областного гос. архива — авт.).

На заявлении Нины Сергеевны казенными словами отписано: «Тройка НКВД, 21/ХI-37 г., 10 лет И. Т. Л.».

Подобные заявления матушка Нина писала неоднократно, но все было тщетно. Всю осень и долгую зиму 1937/38 годов она со страхом и надеждой ожидала хоть какого-нибудь ответа от официальных органов власти, куда и по какому обвинению отправили ее мужа, но, так и не дождавшись, решилась написать новое заявление. 4 апреля 1938 года она направляет еще одно письмо с запросом — теперь уже на имя Председателя комиссии Советского контроля при Совнаркоме.

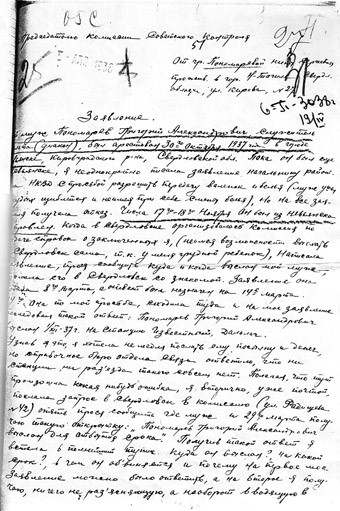

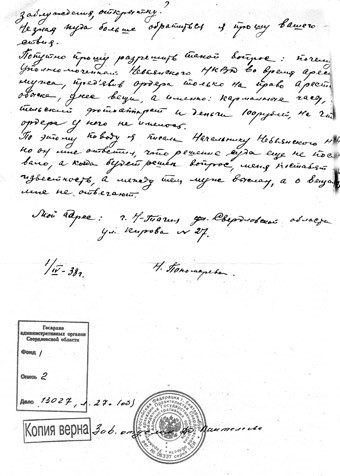

Материалы государственного архива

Председателю комиссии Советского контроля от гр. Пономаревой Нины Сергеевны, проживающей в гор. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Кирова, д. 27.

Заявление

Мой муж, Пономарев Григорий Александрович, служитель культа (диакон), был арестован 30 октября 1937 года в городе Невьянске Кировоградского р-на Свердловской обл. Пока он был еще в Невьянске, я неоднократно писала заявление начальнику райотдела НКВД с просьбой разрешить передачу валенок и белья (муж ушел в худых щиблетах и не имея при себе смены белья), но на все заявления получала отказ.

Числа 17-18 ноября он был из Невьянска отправлен. Когда в Свердловске организовалась комиссия по выдаче справок о заключенных, я (не имея возможности выехать в Свердловск сама, т. к. у меня грудной ребенок) написала заявление с просьбой сообщить, куда и когда выслан мой муж; выслала его в Свердловск со знакомой. Заявление она отдала 8 марта, а ответ был назначен на 14 марта. 14-го она по моей просьбе сходила туда, и на мое заявление последовал такой ответ: «Пономарев Григорий Александрович выслан 1. 12. 37 г. на станцию Известный, Дальлаг».

Узнав это, я хотела не медля послать ему посылку и денег, но справочное бюро отдела связи ответило, что ни станции, ни разъезда такого совсем нет. Полагая, что тут произошла какая-нибудь ошибка, я вторично, уже почтой, послала запрос в Свердловск в комиссию (ул. Радищева, № 42), опять с просьбой сообщить, где муж, и 29 марта получаю такую открытку: «Пономарев Григорий Александрович выслан для отбытия срока». Получив такой ответ, я встала в полнейший тупик. Куда он выслан? На какой срок? В чем он обвиняется и почему? На первое мое заявление можно было ответить, а на второе я получаю ничего не разъясняющую, а, наоборот, вводящую в заблуждение открытку. Не зная, куда больше обращаться, я прошу вашего содействия…

Мой адрес: г. Н-Тагил Свердловской области, ул. Кирова, № 27

1.04.38 г. Н. Пономарева

11 апреля 1938 года заявление матушки Нины было зарегистрировано, и только в сентябре Бюро жалоб миссии Совконтроля при Совете народных комиссаров направляет гражданке Пономаревой Н. С. справку, на которой дает следующий ответ: «Сообщить, что место нахождения Пономарева Г. А. прокуратуре не известно. 30. 09. 1938 г.» (из документов областного гос. архива — авт.).

Завершая разговор о жалобах осужденных по делу № 16527 с и заявлениях их родственников в различные государственные инстанции с просьбой отклонить обвинение, приведем еще один характерный документ, сохранившийся в государственном областном архиве города Екатеринбурга.

Материалы государственного архива

Из постановления

заместителя областного

прокурора Свердловской области Кабакова

(число не ясно — авт.) 1940 г.

…Ознакомившись с поступившими жалобами, нашел: Пономарев Г. А., служитель культа, по социальному происхождению сын попа, обвиняется в том, что является руководителем ликвидированной контрреволюционной фашистской повстанческой организации церковников…

Пономарев в предъявленном обвинении виновным себя признал и пояснил: «Будучи вовлеченным в организацию Лобанова, я на протяжении непродолжительного времени по заданию руководителя проводил под видом религиозных бесед о душе и загробной жизни контрреволюционную агитацию…».

Подана жалоба Пономаревой Н. С. по делу мужа, где она просит сообщить, где муж. Что касается доводов в оправдание своего мужа, последняя не приводит. Лобанов, коим завербован обвиняемый, осужден по первой категории (см. задание 3).

Так развивались трагические события 1937 года, придя к своему логическому завершению в 1954 году.

«Не рой яму другому…» — гласит народная мудрость, которая перекликается по смыслу со словами псалмопевца: «Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя» (Пс.7:15-17).

Часть II. 1954 год — дело следователей

И страждущие более и более будут радоваться о Господе, потому что… будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и… расставляют сети, и отталкивают правого.

Ис.29:19-21

«По указанию прокурора Союза ССР…»

Шли годы. В России менялось многое. Сталин умер. Во главе страны встал Хрущев. И поднялась еще одна волна репрессий и гонений. Это было новое политическое время, но, чтобы утвердить вновь сформированную власть, надо было обличить беззакония предшествующей. Именно эти тайные коллизии и переживала наша страна во второй половине 50-х годов. Окостеневшие за годы правления Сталина и Берии судебные структуры требовали реорганизации — очевидно, с целью наведения порядка, подконтрольного новому составу Политбюро.

За все преступления времен «культурной революции» страна расплатилась миллионами человеческих жизней. Людей, раздавленных государственной машиной, уже не вернуть, но на волне политической реабилитации репрессированных легко завоевать авторитет поборников справедливости. Новая власть — новая политика, и, чтобы утвердить ее, надо разоблачить культ предыдущих лидеров и их ближайшее окружение. Самым громким политическим разоблачением должны были стать публичные пересмотры старых судебных дел.

По специальному указанию прокурора Союза ССР такой пересмотр коснулся, в числе многих других, и закрытых дел 1937 года по Уральскому Комитету государственной безопасности. Вновь назначенные следователи и члены свердловской прокуратуры приступили к изучению старых документов, пересматривая жалобы родственников и пострадавших, которые уже отбыли свой срок.

Но ведь пятно судимости уже ничем не смоешь.

Судимость дает поражение в правах граждан. А их десятки и сотни тысяч… Попробуй доказать правду, за что человек был судим и почему провел десять лет в тяжелой неволе. Даже после освобождения и реабилитации и по прошествии многих лет, когда стали доступными материалы следствия по делу 1937 года, отец Григорий избегал каких-либо разговоров на эту сложную тему и пресекал всякого, кто пытался вести расспросы о годах его заключения. Только близкий ему человек — матушка Нина — сохранила для нас с вами правду об этом страшном этапе их жизни.

Итак, пришло время «собирать камни» и разгребать «авгиевы конюшни». Теперь на скамье подсудимых должны были оказаться непосредственные исполнители старых дел — те, кто обвинял и расстреливал «служителей культа» — «врагов народа», осужденных ранее.

Материалы государственного архива

Прокурору Свердловской области

советнику юстиции т. Толкачеву

от 24 августа 1954 года. Секретно. Экз. № 1.

По указанию прокурора Союза ССР нами рассматривается архивно-следственное дело № 16527 (арх. № 13027) на судимых Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др.

В сентябре 1940 года, как видно из приобщенного к делу постановления прокуратуры Свердловской области, рассматривались жалобы осужденных и их родственников. Однако к делу жалобы не приобщены. Учитывая, что изложенное в указанных жалобах должно быть учтено при пересмотре дела и что жалобы могут оказаться основаниями для принятия по делу решения, просим Ваших указаний о высылке в наше распоряжение последних.

Начальник следственного отдела УКГБ полк. Стряпчий

В подкрепление и оправдание нового курса политики партии и правительства осенью 1954 года Центральный комитет КПСС принял Постановление, которое гласило:

«Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных республик и все партийные организации решительно устранить ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих и церковнослужителей, а также административного вмешательства в деятельность Церкви.

Необходимо иметь в виду, что оскорбительные действия по отношению к Церкви, духовенству, верующим гражданам несовместимы с линией Партии и государства в проведении научно-атеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам свободу совести» (перепечатано из архива отца Григория — авт.).

Постановление ЦК КПСС было принято 10 ноября, а уже вскоре, 17 ноября 1954 года, в органах УКГБ Свердловской области вышло постановление «Об изъятии из архива наблюдательного производства и приобщении его к архивно-следственному делу № 16527».

Следователем по новому делу был назначен старший следователь отдела УКГБ капитан Шутенко. Именно он рассмотрел наблюдательное производство по делу №… и допросил всех свидетелей — бывших следователей сфабрикованного дела 1937-го года, по которому в числе многих других был осужден отец Григорий.

Материалы государственного архива

Постановление

об изъятии из архива наблюдательного производства и приобщении его

к архивному следственному делу № 16527 от 17 ноября 1954 г.

Я, старший следователь отдела УКГБ по Свердловской области капитан Шутенко, рассмотрев наблюдательное производство № 6-357/н по делу Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др. за 1939/40 гг., нашел:

в указанном наблюдательном производстве имеются жалобы, а также ряд документов, которые имеют существенное значение и должны быть использованы при решении вопроса о правильности осуждения в 1937 году Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др., а потому постановил:

наблюдательное производство № 6-357/н на 121 листе из архива прокуратуры изъять и приобщить к следственному делу № 16527 по обвинению Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др.

Старший следователь отдела УКГБ капитан Шутенко

Постановление об изъятии вышло 17 ноября 1954 года, а накануне, 2 ноября, отца Григория, чуть более года назад прибывшего домой после шестнадцати лет разлуки с близкими, вызвали в специальный следственный отдел при Совете министров по Свердловской области на допрос.

Не будем описывать, какой страх вновь испытала семья Пономаревых. Скажем только, что этому допросу предшествовали нелегальные обыски в их доме, о которых догадывался один только отец Григорий. Однако страхи оказались преждевременными. Более того, допрос отца Григория от 2 ноября 1954 года, дошедший документально до нашего времени, расставил многое по своим местам, снимая с арестованных обвинения в предательстве друг друга. Так трагические события 1937 года высветились в настоящей правде и истине.

Материалы государственного архива

Протокол допроса

Пономарева Григория Александровича

1914 г.р., урожд. г. Шадринска, служитель культа

от 02. 11. 1954 года

Допрос начат 2 ноября, окончен 2 ноября.

Начальник следственного отдела УКПТ при СМ по Свердловской области майор Тевдорошвили.

Анкетные данные Пономарева…

В 1937 году решением тройки при УНКВД Свердловской области был судим как участник антисоветской организации. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Меру наказания отбыл в 1947 году.

Вопрос: Где Вы проживали до момента ареста?

Ответ: В 1937 году арестован органами НКВД, жил в городе Невьянске, работал псаломщиком Вознесенской церкви. В Невьянске проживал вместе со своими родителями.

Вопрос: Кто был привлечен вместе с Вами по делу?

Ответ: Из числа служителей Вознесенской церкви за некоторое время до моего ареста были арестованы Коровин Леонид, диакон Иванов Николай Иванович, священник Лобанов Григорий Иванович. Проходили ли они по одному делу со мною, я утверждать не могу, я только предполагаю, что Коровин, Иванов и Лобанов проходили по одному делу со мной.

Вопрос: Вы знали Тамакулова?

Ответ: Тамакулова я не знал.

Вопрос: При Вознесенской церкви работал псаломщиком Кулаков Иван Григорьевич?

Ответ: В период моей службы в Вознесенской церкви псаломщиком был я. Я припоминаю, что был такой Кулаков И. Г., примерно одного возраста со мной. Со мной не общался. Выполнял обязанности пономаря (зажигал свечи и т. д.).

Вопрос: Кого Вы знали до ареста в селе Шурала и В-Нейвинске, и пос. В-Рудянка?

Ответ: Я знал только священника протоиерея Ивана — настоятеля церкви с. Шурала. С ним я служил вместе в Вознесенской церкви до его перевода в Шуралу. В 1935-36 году он умер, и по этому случаю я выезжал в Шуралу. Более никого из лиц, служивших в В-Нейвинске, Шурале, В-Рудянке, я не знал. Ни с кем не служил.

Вопрос: Знали ли Вы служителей Кирилова, Мохова, Морозова, Арапова, Горбунова, Комарова, Заева, Бревенникова?

Ответ: Из перечисленных в данном вопросе лиц я никого не знал.

Вопрос: Охарактеризуйте названного Вами выше Лобанова и Коровина с политической стороны.

Ответ: Лобанов, Иванов и Коровин были религиозно убежденными людьми.

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о проводимой ими агитационной деятельности в период вашего общения?

Ответ: Проводили ли они какую-то антисоветскую деятельность, мне совершенно неизвестно. В моем присутствии и в беседах со мной никогда эти темы не затрагивались. Они никогда ничего не высказывали против советской власти и коммунистической партии. Когда я был арестован в 1937 году, допрашивающий меня сотрудник (фамилию не помню) добивался от меня показаний на Лобанова, Иванова, Коровина, чтобы я подтвердил, что они проводили контрреволюционную деятельность против советской власти. Проводили ли они таковую, мне совершенно неизвестно, и услышал подобное я лишь на допросе.

Вопрос: Но и Вы на допросе от 15 ноября 1937 года показали, что Лобанов, Иванов, Коровин являлись участниками контрреволюционной организации. Почему Вы сейчас заявляете обратное?

Ответ: Те показания, которые были внесены в протокол допроса на следствии 1937 года, являются неправильными. Они были написаны допрашивающим меня сотрудником НКВД… На допросе в 1937 году я так же, как и сейчас, правдиво показывал, что мне совершенно неизвестно, проводили ли Лобанов и другие антиреволюционную пропаганду. Однако, несмотря на это, допрашивающий меня сотрудник прокуратуры не записывал, что я говорил. На допросе в 1937 году меня спросили: знаю ли я Лобанова, Коровина, Иванова? Я не мог это отрицать, поскольку мы служили в одной церкви… Допрос начинался в конце дня и заканчивался только на следующий день. В течение всего периода мне не разрешали садиться. Я все время стоял на ногах. Допрашивающий со мной обращался очень грубо, всячески угрожал.

Вопрос: Какие Вам предъявлялись материалы на допросе в 1937 году?

Ответ: Никаких материалов на допросе мне не предъявлялось.

Вопрос: Вы это утверждаете?

Ответ: Да, я помню хорошо, что никаких материалов тогда мне не предъявлялось.

Вопрос: Из протокола допроса, надписанного «не читать», от 15 ноября, видно, что Вам предъявлялись показания арестованных.

Ответ: Я отвечаю правдиво и повторяю, что в 1937 году на допросе мне никаких показаний арестованных не было предъявлено.

Вопрос: Ваши отрицания записанного в протоколе не являются ли результатом Ваших религиозных убеждений и стремлением доказать, что служители религиозного культа не могут проводить антигосударственную деятельность?

Ответ: Я же не могу и не собираюсь отрицать того факта, что среди служителей религиозного культа, возможно, и были лица, которые проводили деятельность против советской власти. Но мои показания являются правдивыми. Я повторяю, что лично я ни в какой организации не состоял и никакой антисоветской деятельности не проводил. Мне не известно о проведении ее Лобановым, Ивановым, Коровиным. То, что записано в протоколе от 15 ноября 1937 года, я не подтверждаю и не могу подтвердить, поскольку это было записано не с моих слов…

Вопрос: В протоколе допроса от 15 ноября как участники организации и проводившие активную антисоветскую деятельность проходят Ведунов И. И., Чернобровкина Е. И., Уткина А. В. Расскажите, что Вам известно о проводимой ими антисоветской деятельности?

Ответ: Проводили ли эти люди какую-либо антисоветскую деятельность, мне неизвестно. Их я знал, поскольку все они входили в Церковный совет. Если в протоколе указано, что они якобы были участниками антисоветской организации, то это произошло также по вине того, кто допрашивал меня.

Вопрос: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?

Ответ: Дополнить к своим показаниям ничего не имею.

«Протокол мною прочитан лично. Показания с моих слов записаны правильно». Пономарев

Допросил: Начальник отдела следственного предела УКПТ при СМ по Свердловской области майор Тевдорошвили. 2.11.1954 г.

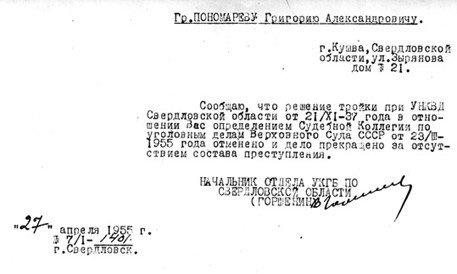

23 марта 1955 года Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда СССР в составе Басавина, Владимирова, Назарова был рассмотрен протест Генерального прокурора на постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года, согласно которому осужденные за антисоветскую деятельность по статьям 58-10, часть 1 и 58-11 УК РСФСР Тамакулов, Горбунов, Пономарев Г. А. и др. были приговорены к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

Протест Генерального прокурора был внесен на предмет отмены постановления тройки и прекращения дела в отношении всех вышеуказанных лиц за отсутствием состава преступления.

Ознакомившись с материалами дела, Судебная коллегия нашла, что «постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года подлежит отмене, и дело должно быть прекращено». Основанием к этому Коллегия нашла следующее: «Из материала дела видно, что все обвинения в том, что осужденные занимались антисоветской деятельностью, основаны исключительно на их признательных показаниях, которые ими были даны в 1937 году, от которых они впоследствии отказались. В своих жалобах они указывают, что эти показания ими были даны по принуждению работников следствия» (из документов областного гос. архива — авт.).

Таким образом, Судебная коллегия от 23 марта 1955 года вынесла следующее определение:

«Постановление тройки при УНКВД от 21 ноября в отношении Тамакулова, Горбунова, Пономарева, Кулакова, Кирилова, Морозова, Мохова, Бревенникова, Комарова, Заева, Арапова отменить, и дело прекратить за отсутствием состава преступления» (из документов областного гос. архива — авт.).

Документ подписан членом Судебной коллегии Басавиным.