- Предисловие

- Крестоносцы

- В Пасхальную заутреню

- Просфора

- По молитве матери

- Это — он

- За чужие грехи

- Воскресшая вера

- Господь награждает и в сей жизни добродетельных людей

- Вразумление вольнодумца

- Промысел Божий о спасении людей

- Пути Божия промысла

- Безрассудная молитва матери о смерти своих детей

- Следствие материнского проклятия

- Спасительный промысел Божий о покаянии грешников

- Вразумление у гроба святителя Петра

- Случаи помилования Божия в опасностях жизни

- Чудесное спасение от смерти

- Подвиг христианской любви

- Последняя лепта

- Книга

- Рассказ голландского ученого

- Требник Петра Могилы

- Чудо на тропинке

- Пальто

- Признание разбойника

- Красные яблоки

- Поразительный пример верности

- Напоминание

- Недостойная молитва и ее следствия

- Матренушка

- Друзья до гроба и за гробом

- Невероятное для многих, но истинное происшествие

- Был явлен сон

- Наказанная клятвопреступница

- Примеры наказания за кощунство

- Сила православной веры

- Замечательное сновидение (покойного ярославского архиепископа Нила)

- Обращенный атеист

- Замечательное обращение старообрядки

- Поучительное явление в последние минуты жизни

- Исцеление от глазной болезни по молитвам к Пресвятой Богородице

- Памятный бал в воскресенье перед Масленицей

- Смирение — венец добродетели

- Суд Божий

- Капитан Бопп

- Два простеца

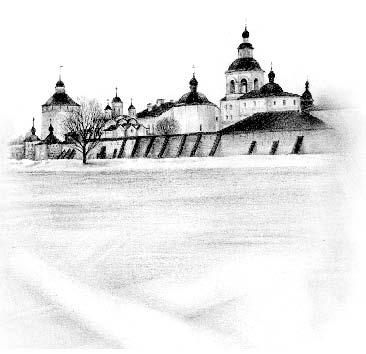

Предисловие

Так случилось, что между изданием двух книг: «Лилии полевые» и «Лилии полевые. Крестоносцы» прошло достаточно много времени… 11 августа 2008 года ушел в мир иной светлый человек, владыка Михаил, епископ Курганский и Шадринский, имевший попечение о книгах, и с его уходом на коллектив «Звонницы» посыпались и большие, и мелкие неприятности, отодвинувшие работу над изданием архива отца Григория Пономарева (1914 — 1997 гг.) почти на пять лет.

Однако за время подготовки к изданию этой книги произошли важные события в истории канонизации новых святых Екатеринбургской епархии, и эти события имеют самое непосредственное отношение к исповедническому служению митрофорного протоиерея Григория Пономарева и его супруги Нины Сергеевны (в девичестве Увицкой).

Нашим дорогим читателям напомним, что отец Григорий и его верная супруга матушка Нина (так все ее звали) более 60-ти лет служили Богу в храмах Свердловской и Курганской областей. Они почили во Господе Иисусе Христе в один день 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины.

В 2008 году в городе Екатеринбурге была издана прекрасная книга «Жития святых Екатеринбургской епархии», подготовленная к печати Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Выпуск книги приурочен к 90-летию кончины Святых Царственных Стастотерпцев, преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, а также новомучеников и исповедников, которые пострадали за веру на уральской земле.

Велика же наша радость и благодарение Господу и Его угодникам, что в этом сонме новых святых просияли родители отца Григория и матушки Нины Сергеевны — архимандрит Ардалион (Пономарев) и протоиерей Сергий Увицкий. И не случайно эта книга выходит в свет к Царским дням на Урале — как напоминание о том, что отец Григорий стал последним хранителем Царского Креста-мощевика, переданном 19 мая 2001-го года по просьбе его дочери Ольги Григорьевны Пономаревой на Ганину Яму.

Преподобномученик Ардалион (память 16/29 июля), в миру Александр Ипполитович Пономарев, родился 22 июля 1877 года в семье священника и с детства отличался большими способностями к наукам; он знал три языка: французский, греческий и латинский. Закончив курс Пермской Духовной семинарии по первому разряду, он служил в храмах Екатеринбургского уезда и одновременно преподавал Закон Божий в разных духовных учреждениях уезда.

В 1905 году отцу Александру довелось сослужить великому святому Иоанну Кронштадтскому, который прибыл в Екатеринбург из Перми на 3 дня и «каждый день совершал утреню и Литургию в одном из городских храмов,.. потом служил молебны по домам («Жития святых Екатеринбургской епархии», 2008, с. 261). «Отец Александр стал одним из тех, кому посчастливилось принимать отца Иоанна Кронштадтского у себя дома…» (там же, с. 261).

После смерти супруги в 1933 году протоиерей Александр принял монашеский постриг с именем Ардалион. А в феврале 1936 года его перевели в Каслинский завод с целью добиться установления епархиального управления в Челябинской области; кандидатурой на возведение в сан епископа стал архимандрит Ардалион как последователь Патриарха Тихона. 4 января 1937 года его арестовали, предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности. Однако «отец Ардалион был единственным из десяти обвиняемых, который “упорно” не признавал своей “вины” ни на допросах, ни на очных ставках» (там же, с. 270). А вскоре его отправили по страшному этапу, перегоняя шестидесятилетнего измученного узника из одного лагеря в другой, пока он не умер от истощения в стационаре лагерного пункта «Адак» Воркутинской исправительно-трудовой колонии.

«Исповедничество отца Ардалиона — это плод духовного пути, по которому он следовал в течение всей своей жизни. Любовь к Богу и ближним, молитва, ревность к богоугождению, деятельное исполнение Евангельских заповедей всегда были главными для него, мученичество же явилось лишь венцом его святой жизни» (там же, с. 273).

Священномученик Сергий Увицкий (память 27 февраля/12 марта) родился в 1881 году в семье народного учителя, позднее ставшего священнослужителем. Закончил с отличием Казанскую Духовную Академию и несколько лет преподавал в духовных школах Екатеринбургского уезда. Отец Сергий был прекрасным проповедником, так что даже неверующие люди в годы гонений на церковь приходили в Покровский собор города Камышлова, где служил отец Сергий, чтобы послушать его проповеди. В 1920 году его арестовали первый раз, но прихожане Покровского собора не побоялись заступиться за пастыря. Через год, когда батюшка переболел тифом в Екатеринбургском губернском концлагере и ему каким-то чудом удалось выжить, он был освобожден из заключения. Служа в храмах села Меркушино и Нижнего Тагила, отец Сергий хранил верность Патриарху Тихону и активно боролся против обновленчества. Когда в 1922 году началась кампания по изъятию церковных ценностей, протоиерей Сергий Увицкий принял все меры, противодействуя этим требованиям и призывая верующих еще теснее сплотиться вокруг церкви и встать на защиту православных храмов. 10 февраля 1930 года его снова арестовали и осенью 1931 года перевели в вишерский исправительно-трудовой лагерь «Булаг», а далее — в лагерь на Беломорканал, где он и умер 12 марта 1932 года. Обстоятельства смерти отца Сергия неизвестны, однако в его архивно-следственном деле осталось заявление от 23 апреля 1930 года, написанное им из заключения, которое хранит слова подлинного христианина-мученика, явившегося на земле, чтобы сделать ее Небом.

«…Я — убежденный православный христианин и священник, — писал он своим врагам, — избравший таковую деятельность по внутреннему произволению. Мои религиозные убеждения сложились под влиянием воспитания меня в религиозной семье и образования в духовной среде, законченного в Духовной Академии. Получив такое воспитание и образование и имея полную убежденность в истинности христианского вероучения и морали, я по внутреннему влечению избрал для себя деятельность священника как наиболее соответствуюшую таковым убеждениям и благоприятствующую практическим целям христианской религии — устроению жизни на началах Евангельского учения любви к Богу и человеку, нравственному возрождению и достижению спасения в вечной жизни…» (там же, с. 36).

За свою трудную, но истинно христианскую, исповедническую жизнь отец Григорий и матушка Нина, воспитанные на примере родителей, прославленных ныне в лике святых, собрали огромную библиотеку из рукописных и машинописных текстов, часть которых печатается в новой книге «Лилии полевые. Крестоносцы». И мы верим, что архимандрит Ардалион и отец Сергий Увицкий вместе с нашим отцом Григорием невидимо предстоят сейчас Престолу Божию и молятся Господу Иисусу Христу, умилостивляя Его о нашем спасении. Аминь.

Ольга Пономарева

Крестоносцы

Повесть Толшевского[1]

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…

И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником.

Святки. Отец Митрофан Радугин, священник села Белые Гари, целый день ездил по приходу со «славой».

Возвратившись домой усталый и переодевшись в легкий подрясник, он вошел в столовую, где за самоваром сидела матушка, Васса Никаноровна, и разливала чай. Перекрестившись истово на иконы, отец Митрофан сел к столу и тяжело вздохнул. Видимо, какое-то недовольство тяготило его душу и отцу Митрофану хотелось высказаться, но он поборол себя и стал молча пить чай. Да и устал он после славления, лень было говорить.

— Хорошенько бы прошел завтра вечер, — вздохнула матушка и почему-то так посмотрела на мужа, будто ожидала, что именно он и может помешать этому.

— Ну, мать, напрасно затеяла ты эту суматоху с гостями, — тихо уронил отец Митрофан. — Не люблю я этой суеты. Да славление еще не кончено. Завтра я до самого вечера пробуду на приходе, а возвращусь — гости уже съехались. Крик, шум… И отдохнуть вовсе не придется.

Легкий упрек слышался в голосе отца Митрофана, и упрек этот рассердил матушку. Лицо ее покрылось розовым румянцем, а глаза строго устремились на отца Митрофана, и в них забегали острые огоньки.

— Уж если ты ничего не понимаешь, так лучше молчал бы! — внушительно заговорила матушка. — Надо же детям повеселиться! Что ж, по-твоему: всем только и делать, что петь молитвы?

Матушка остановилась, глядя вызывающе на отца Митрофана, словно желая услышать от него утвердительный ответ. Но ничего не сказал отец Митрофан, молча продолжал он пить чай и только опустил голову.

— Нет уж, покорно благодарю! — энергично продолжила матушка и даже стукнула пальцем по краю стола. — Для этого будет свое время. А теперь мы должны о детях подумать, которые подрастают. Не женский же монастырь нам в своем доме устраивать. Верочка уже совсем невестой стала, с осени семнадцатый год пошел, давно пора ее показывать. Да и Дуняше два месяца до шестнадцати осталось. Сам знаешь, Дуняша у нас не очень казиста, надо женихов-то исподволь приваживать.

Больного, видно, места коснулась матушка и еще больше рассердилась, теперь уже больше сама на себя. Она встала из-за стола и громко добавила:

— А то он: на-ка! Видите ли, «суетливости не люблю»! Скажите на милость! Нет уж, позвольте нам тут действовать! Мы лучше знаем, что нам делать!

— Да ну, ну! Я ведь это так сказал. Делайте, как знаете, — испуганно махнув рукою и с виноватым видом ответил отец Митрофан. — Устал в приходе, ну и сказалось. А ты уж пошла… Налей-ка еще стаканчик чайку, — добродушно закончил он.

— То-то, — торжествующе проговорила матушка и, налив стакан чаю, все же с обидой вышла из комнаты.

Ах, если бы знала матушка Васса Никаноровна, что означает для ее воспитанниц строптивость по отношению к словам священника в эти святые рождественские дни и какое крестоношение ждет их вскоре, после устроенных против воли отца Митрофана веселых смотрин…

Отец Митрофан, высокий, благообразного вида священник с большой, длинной бородой и с густыми волосами, плотно сложенный и, по-видимому, обладающий значительной физической силой, производил на всех обаятельное впечатление со своей добродушной улыбкой, которая у него никогда не сходила с лица.

Всегдашняя доброта отца Митрофана, его приветливость решительно ко всему и всецелая, беззаветная преданность великому делу пастырства были настолько для всех ощутительны, что прихожане от мала до велика просто души не чаяли в своем батюшке.

«Наш добрый, добрый батюшка!» — иного названия не было отцу Митрофану во всем приходе. С лишком двадцать лет священствовал отец Митрофан в Белых Гарях. Сжился он за это время со своими прихожанами, полюбил их и знал всех по имени. Даже малых ребятишек почти всех называл по имени; когда бывал с требой в чьем-либо доме, редко кого забудет. И ценили прихожане священника, и искренно любили его в простоте своего сердца.

Особенно же любили отца Митрофана ребятишки. Для них он являлся прямо кумиром! И малыши, и подростки сбегались со всех сторон, как только узнавали, что он приехал в деревню. Ласкаются к нему, обращаются с разными детскими вопросами, берут его руки и целуют. А веселыми, невинными глазами так и впиваются в добродушное, всегда улыбающееся лицо отца Митрофана. И сам он обнимает ребятишек. Кого по растрепанной голове погладит, кого по спине любовно похлопает. Всех приласкает. Бабы обыкновенно отгоняют ребятишек, боясь, чтобы они не надоели дорогому батюшке и не помешали ему поговорить со взрослыми. Но отец Митрофан всегда ласково говорил:

— Не троньте их! Пускай, они мне не мешают!

И женщинам любо-дорого, что батюшка ласкает их ребятишек.

Внутренний распорядок в доме отца Митрофана всецело держался его женою. Тут он уже ни во что не вмешивался, так как хорошо знал, что все равно его не послушают. Конечно, иногда батюшка невольно и выскажет свое мнение, но если видит, что все это не нравится матушке, то и сейчас же скажет примирительно: «Ну-ну, это я так! Думал, хорошо будет! Делай сама, как знаешь. Я не мешаюсь». И матушка Васса Никаноровна знала, что делала. Про нее во всей округе говорили: «Матушка Васса умеет дом держать! Умеет и гостей принять!».

Довольно миловидная на лицо, среднего роста, коренастая, с плавными движениями, она всюду, где ни появлялась, вселяла уверенность, что ее действия и распоряжения безошибочны и целесообразны. Она и сама всегда была в этом уверена. Отличаясь по природе наблюдательностью и изрядной долей здравого «житейского» смысла, она знала цену решительно всему, легко, как ей казалось, умела определять достоинство людей и встать к каждому в должные, выгодные для нее отношения.

* * *

Детей у отца Митрофана, кроме единственной дочери Дуняши, не было. Дуняша училась в последнем классе епархиального училища. Здоровая и крепкая, как мать, лицом она была некрасива, хотя и не безобразна. Главным недостатком, который портил ее лик, были довольно пухлые губы. Когда она молчала, то казалась как будто весьма чем-то недовольной. Дуняша хорошо сознавала, что она некрасива, и бессознательно чувствовала, что едва ли ей в жизни представится возможность иметь опору в чьей-либо мужской руке, чтобы вдвоем с суженым разделить радости и тяготы жизни. Но, умная и трудолюбивая, как мать, добродушная и ласковая, как отец, она не тяготилась, однако, своим физическим недостатком. Она просто свыклась с ним.

Учась последний год в училище, Дуняша мечтала быть сельской учительницей и в разговорах с подругами часто высказывалась, что учительствовать ей придется, быть может, всю долгую жизнь.

В семье отца Митрофана жила еще одна девушка — его племянница Верочка, дочь его умершей сестры, вдовы незначительного чиновника казенной палаты. Одиннадцати лет отроду Верочка осталась круглой сиротой. Кое-какие близкие родственники со стороны отца и были у нее, но все они — бедняки, которые едва перебивались собственными семьями. Приютиться поэтому одиннадцатилетней сиротке было почти негде. Отец Митрофан по своей всегдашней доброте и решил взять Верочку к себе, как бы в дочери. Имущество же, которое осталось после смерти ее матери, отец Митрофан частично продал или роздал родным, а кое-что забрал и увез к себе на хранение — на случай, если когда-нибудь пригодится Верочке.

Приняв на себя заботу о племяннице, отец Митрофан устроил ее на время учебы на квартиру у одного многодетного родственника, городского диакона. Училась она в гимназии — в том же городе, где было местное епархиальное училище. А на каникулы и в выходные приезжала в деревенский дом отца Митрофана, который стал ей родным.

Верочка Серебрякова (такова была ее фамилия) и раньше, до своего сиротства, не раз гостила у своего дяди, отца Митрофана, в деревне. А потому Дуняшу она давно знала и была с ней в дружбе. Дядю же и тетю она любила как своих родителей. И вполне довольна была бы Верочка своим положением, если бы не мысли о преждевременной кончине ее мамы, которые часто томили ей сердце. Но маму постаралась заменить добрая Васса Никаноровна. А отца своего Верочка совсем не помнила — когда он умер, ей шел второй год.

У отца Митрофана девочке жилось хорошо. В этом доме она незаметно выросла и превратилась в стройную и красивую, жизнерадостную девушку. Будучи в последнем классе гимназии, Верочка имела определенное намерение по окончании гимназии продолжать свое образование на высших педагогических курсах, чтобы поступить затем учительницей в родную гимназию. Намерение это постепенно крепло, и, когда Верочка окончила гимназический курс, оно окончательно созрело. В деревню к дяде Верочка поехала уже с твердым намерением во что бы то ни стало осуществить свой план ближайшей осенью. Так думала Верочка, но не так вышло на самом деле…

По приезде в деревню тонкая и эмоционально настроенная девушка душою сразу же влилась в чудную сельскую природу, захватившую ее поэтический ум, и перспектива остаться в шумной суете столицы на какое-то время потеряла для нее всякую привлекательность. А практичная Васса Никаноровна, заметив это, предложила:

— Отдохни, Верочка, эту зиму. Наберись побольше сил. А если будет у тебя желание, то на следующее лето справим тебя на курсы. К тому времени как раз и Дуняша окончит. Может, вместе и поедете… И нам с батюшкой будет веселее. А то все одни да одни! Оставайся, право!

Она с такой любовью посмотрела на Верочку, что та, не сдержавшись, порывисто бросилась ей на шею, горячо поцеловала и, ничего не сказав, быстро убежала из комнаты.

* * *

Отец Митрофан, усталый, спит сном праведника. Завтра ему опять надо будет славить целый день по приходу. Тихо в спальне, только изредка потрескивает лампадка в большом углу перед старинным киотом с иконами. Слабый свет ее тихо разливается по комнате и падает на изголовье кровати, которая находится под самыми иконами. В углу под киотом, на круглом деревянном столике лежит истрепанный и засаленный от долголетнего употребления молитвенник, а рядом с ним — толстый огарок восковой свечи. Лики Спасителя и Божией Матери как будто с любовью смотрят на спящего отца Митрофана. Словно помнят они, сколько раз за двадцать лет, стоя перед Ними с этим молитвенником в руках, проливал он слезы умиления и возносил горячие молитвы о своих грехах и о людских невежествах. Много сердечных воздыханий о чужом горе, много пламенных благодарений за Божии благодеяния возносились у этого столика и днем и ночью. В самом воздухе спальни как будто носятся шептания священнических молитв, которые привлекают на людей неиссякаемую благодать Божию.

На задней стене, на вешалках — рясы и подрясники отца Митрофана, пропитанные кадильным дымом. Все они — немые свидетели ревностного служения батюшки Богу и людям. В складках облачений незримо таятся задушевные и сокровенные тайны духовных детей отца Митрофана, и эти тайны отец Митрофан возвещает Богу. Сколько раз широкие рукава этой священнической рясы любовно покрывали головы кающихся грешников! Сколько раз под их покрытием, при тихой молитве батюшки, падали с людских душ великие тяжести. Сколько счастья зарождалось под этими рукавами в душах вступающих в брачную жизнь через благословение Божие рукою отца Митрофана! Много тайн хранят эти одежды!

Тихо и безмятежно спит отец Митрофан. Может быть, во сне ревностная душа его возносит хвалу Богу! Такова его праведная жизнь!

Тихо спит отец Митрофан, словно и нет ему дела до того, что совершается в других комнатах, вдали от его тихой спальни. А там происходит нечто противоположное, к чему не лежит и с чем не мирится душа ревностного пастыря. Там — совершенно иная картина.

— Ну совершенный купидон! Матушки мои… Глаз оторвать нельзя, все бы и смотрела! С ума сведешь завтра кавалеров-то! — глядя на Верочку, одетую в самодельный маскарадный костюм, говорила просвирня Анна Егоровна, хлопая себя по бедрам и захлебываясь от восторга. — Крылышки-то, крылышки так и шевелятся! Матушки мои! Ан вон и улетит! — причитала Егоровна.

— Не кричи ты, Анна! Еще отца Митрофана разбудишь, — серьезно произнесла матушка, которая стояла на коленях на полу около Верочки с ножницами, чтобы удобнее было подровнять, где нужно, костюм.

— Ну, теперь, кажется, все готово! — наконец сказала она, вставая и оглядывая Верочку со всех сторон.

— Так ты уж, Анна Егоровна, приходи завтра помочь нам при гостях, — собираясь уходить, почтительно обратилась матушка к просвирне. — Без тебя-то что мы сами станем делать?

— Да как же, ненаглядные мои! — закланялась просвирня. — Приду, непременно приду.

— А ведь хорошо, что мама придумала маскарадные костюмы, — сказала Дуняша, когда матушка ушла спать и барышни остались одни. — Под маской свободнее себя чувствуешь. А то эти противные губы так стесняют, что не знаешь, что и говорить. То и думаешь, что с тобою говорят только из милости. А ведь под маской и я повеселюсь. Что делать! На папуську похожа! — тяжело вздохнув, но со смехом закончила Дуняша.

Верочка обняла ее и крепко поцеловала, прибавив:

— Ну, полно! Глупости!

Они немного помолчали.

— А у меня какое-то беспокойство начинается, — продолжала Верочка. — Я перестала думать о курсах… В самом деле, чего я выжидаю тут, в селе Белые Гари? Как будто гимназию кончила для того, чтобы никуда не двигаться? Право, как-то стыдно признаться, что отдыхаю здесь. Всякий подумает, что я напрасно год теряю, и сочтут за лентяйку. Пожалуй, скажут так, что глупеть начала.

— Ну, завтра повеселимся, а там видно будет, — успокоительно сказала Дуняша. — Приедет Саша из Дубняков с братом. Ты ее немного помнишь — веселая такая. И брат у нее хороший. Приедет отец Иван с матушкой и с ним брат отца Ивана, тоже семинарист. Будут семинаристы из Пугачихи. Там их, кажется, целая дюжина! Есть там Петруша Козырев. Препотешный!

— Ну, давай спать, мало ли есть на свете потешных. Мы ведь тоже препотешные, — притворно зевая, сказала Верочка. — Надо к завтраму хорошо выспаться.

Самой же Верочке не спалось. Нахлынуло что-то и как будто затягивает. «Воля совсем теряется. Плывешь, точно волна какая несет тебя, и сил нет. Да, кажется, и охоты нет противиться ей! Куда несет? Не все ли равно? Куда-нибудь да вынесет! Но ведь цель жизни теряться начинает, — думала тревожно Верочка. — Живешь изо дня в день — и все одно и то же! Сытно, тепло, по временам развлечения. Иногда в гости съездишь. А впереди?»

Мысли Верочки перепутались, и она стала дремать. Засыпая, думала: «Тетя говорит: “Не отшельницами же вам быть с Дуняшей”. Ну а что же? Судьбу свою ждать? Суженого? Его, говорят, и конем не объедешь. Да и дело все в том, где поедешь. Если здесь будешь сидеть да с семинаристами маскарады устраивать, так нечего тут на коне объезжать суженого — как раз за священника или диакона угодишь! А там сиди век свой в какой-нибудь Глухарихе, — тяжело вздохнула Верочка, — и сама будешь рада-радешенька устраивать для кого-нибудь маскарады…».

— Вставать пора, Верочка! — прибежала Дуняша и начала тормошить заспавшуюся подругу. — Вставай! Я уже давно и кофе напилась, и на улицу сбегала, и кружева к рукавам платья пришила. Папа давно уехал, и мы одни с мамой. Десять часов, вставай скорее! Ведь после двенадцати надо быть совсем готовыми к встрече гостей. Отец Иван Варнавин с матушкой у нас с двух часов бывает.

— Эх, как тебя захватило! — энергично потягиваясь, весело ответила совсем проснувшаяся Верочка и начала быстро одеваться.

Комнаты дома отца Митрофана приняли торжественный вид. Все, чем можно было блеснуть пред гостями, Васса Никаноровна умела выставить напоказ. Мебель была покрыта накидочками и ковриками искусной, изящной работы, как ее собственных рук, так и дочери и племянницы. В буфетном шкафу со стеклянной дверкой блестел на виду не один серебряный чайный сервиз и золоченые большого формата тарелочки, подносы. На столах заботливо были расставлены вазочки со всевозможными печеньями и разного рода вареньем. Васса Никаноровна окинула все опытным взором и осталась довольна.

* * *

«Какой славный юноша этот высокий неизвестный! И какой умный. Вот с кем бы не скучно было проводить время! Кажется, может поговорить решительно обо всем. И как все интересно рассказывает! А голос какой приятный, ласкающий — так и вызывает доверие. И внешне очень хорош, даже несмотря на то, что лицо его скрывает маска. Кажется, это семинарист. Но откуда и кто он, не сказал. С тем, говорит, и приехал, чтобы не открываться. Нельзя, их четверо. Уговорились они…»

Все четверо неизвестных были в масках, и за весь вечер никто так от них и не допытался, кто они и откуда. Весь вечер они без устали танцевали. И выпивать не отказывались. Повеселившись до полуночи, а затем поблагодарив хозяев, уехали в ночь.

«Да кто же это и откуда?» — тщетно искала ответа Верочка и не находила. Да и найти этот ответ было трудно. В село Залесье, в десяти верстах от Белых Гарей, к диакону Гавриилу Заведееву приехал на Святки брат, семинарист пятого класса Андрей Иванович. Отец диакон служил в Залесье только второй год после окончания семинарского курса. Приехал он издали, ни с кем еще не познакомился и ни у кого из местного духовенства в гостях не бывал. Соседи знали, что есть в селе Залесье диакон Гавриил Заведеев, но, каков он, что за человек, никто не знал, да и не интересовался никто. А человек отец Гавриил был очень хороший — умный, благодушный, общительный. Любил поговорить о высоких материях, но как человек молодой и притом новый, он не находил себе единомышленников.

Вот к этому-то дьякону, когда у него на Святках гостил брат Андрей, приехали из соседнего села за восемь верст двое знакомых ему семинаристов-шестиклассников, чтобы провести денек-другой. Когда Заведеев был еще в шестом классе семинарии, они были в пятом и дружили с ним. Теперь же с удовольствием прибыли навестить на праздник приятеля. Приехал к ним еще и четырехклассник, сын псаломщика из того же села.

Во время этого кратковременного пребывания у Заведеевых семинаристы как-то случайно узнали, что в Белых Гарях у отца Митрофана состоится большая вечеринка и будет много приглашенных, а значит, и веселья хватит на всех.

— Съездим-ка, братцы, — сказал один из семинаристов, — лишние не будем. Никто нас там не знает. Несомненно, на вечеринке будут и семинаристы. Чтобы не быть узнанными ими, хорошо замаскируемся.

Сказано — сделано.

Матушка-дьяконица сделала из черного коленкора четыре отлично закрывающих лицо маски, в селе раздобыли у крестьянских парней четыре кумачовых рубахи — и костюмы были готовы. В них решительно нельзя было узнать даже хорошо знакомого человека.

Семинаристы решили строго сохранять свое инкогнито и, чтобы никто не узнал, откуда они прибыли, поехали на вечеринку без кучера, который мог бы нечаянно проболтаться. Приехав в Белые Гари, они поставили лошадь на чужом дворе, у псаломщика, задав ей побольше корму. Явившись в дом отца Митрофана в самый разгар веселья, четверо одинаково одетых и замаскированных молодых людей произвели полную сенсацию среди гостей и хозяев. Непринужденно разговаривая со всеми и отвечая на разные вопросы, новоприбывшие лишь упорно молчали о том, кто они и откуда прибыли. Даже барышни никакими хитростями не могли выпытать у них эту тайну. Все, разумеется, догадывались, что это семинаристы, но и только. Семинаристы из ближних сел были все налицо, а новеньких никто не мог узнать, и от этого интерес к ним все увеличивался.

Весело и беззаботно проводили время неизвестные. Однако для одного из них этот памятный вечер оказался роковым — именно сегодня молодой человек, сам того не ведая, взвалил на себя тяжкий крест, который ему пришлось донести до самой могилы.

* * *

Верочка Серебрякова, племянница отца Митрофана, была привлекательнее всех местных барышень, гостивших в этот день в доме Вассы Никаноровны. В течение всего святочного вечера она отдавала предпочтение одному из неизвестных семинаристов, а именно Андрею Ивановичу Заведееву. Он показался ей настолько интересным и привлекательным, что она даже попросила его открыть свое лицо. Так как Андрей Заведеев был из дальнего уезда и в этих краях находился в первый раз, то его, конечно, здесь никто не знал. Поэтому он охотно снял перед Верочкой свою маску. Всего на одну минутку. Увидев красивое лицо своего собеседника, Верочка была приятно удивлена, и не было ничего странного в том, что после этого знакомства молодые люди по-особенному крепко пожали друг другу руки.

Это рукопожатие и стало для Андрея роковым. Несмотря на двадцатилетний возраст, сердце его еще ни разу не трепетало так странно, хотя он уже много раз встречался с барышнями, среди которых были и очень красивые. Даже гораздо красивее этой барышни — хозяйки дома. Но как будто именно ее и ждало его сердце. Ей отдалось оно сразу, безраздельно.

Так ничего о взаимном влечении и не сказали друг другу молодые люди, но одинаково тонко почувствовали при расставании, что они — свои. Андрей Иванович уехал с того вечера с измененным сознанием. До сих пор он всецело был занят семинарской учебой и совершенно не думал о том, что ждет его впереди. Теперь же на всякую его деятельность чувство, охватившее его, набрасывало особый колорит, сообщавший будущему некоторую определенность. Андрей Иванович был уверен, что с этой барышней они созданы друг для друга.

* * *

Время шло своим чередом.

Андрей Иванович Заведеев в самые горячие дни учебных занятий в семинарии и в среде шумной и беззаботной жизни учащегося юношества носил в себе свою заветную тайну. Теперь он уже не представлял себя одиноким и думал, что учится в семинарии не для себя только, а и для той, близкой ему.

Жизни без нее уже не было. И от сознания этого на душе у Андрея Заведеева было восторженно, радостно.

Так проходило время. Приближалось уже окончание курса. Андрей чувствовал себя наверху счастья, будучи уверен, что скоро осуществится его заветная мечта, которую он носит в сердце вот уже полтора года: милый образ, так широко захвативший его жизнь, скоро станет реальностью и сделает легким и радостным его жизненный путь. Почти каждый день Андрей заходил, хотя бы ненадолго, в приходскую церковь и горячо молился о себе и о той, которая должна была разделить с ним радость и горе до конца жизни.

Он живо представлял себе ее. Вот она стоит перед ним, и ясный взгляд ее глаз говорит ему: «Да, я пойду с тобой по жизни и никогда не покину тебя» — и от этого радостно, хорошо делалось у него на душе. Все мечты о продолжении образования в высшем учебном заведении, которые когда-то сильно занимали Заведеева, теперь были им совершенно оставлены. Его всецело захватило другое… Он начал горячо говорить товарищам о святости и величии пастырского служения и о том, что не следует оттягивать время своего вступления в это великое служение.

«Молодой, только что со школьной скамьи, еще не испорченный жизнью, с идеальными взглядами пастырь, — говорил Заведеев, — сразу же свято отнесется к своему высокому служению и сопряженным с ним обязанностям. Его непорочное сердце как бы непосредственно от Самого Бога будет воспринимать из Евангелия главы Живота Вечного. Он весь проникнется апостольским духом и неослабно, с дерзновением будет вещать Божественное учение словесному стаду…»

Товарищи поняли, что Андрей окончательно решил идти на служение Богу в сане священника. Так оно и было на самом деле. Заведеев действительно готовился вступить на этот святой, великий, но вместе с тем и тернистый путь. Проповедуя товарищам в семинарии о величии пастырского служения, он в последнее время так возогрел в себе желание пастырства, что по окончании курса сразу же подал прошение о назначении его на священническое место и через полтора месяца уже получил указ консистории.

Прочитав указ, Андрей Иванович было искренно обрадовался, но вдруг пришел в крайнее смущение. И было отчего. Только теперь он сообразил, насколько смешон и наивен; ведь он имеет невесту, образ которой носит в своей душе второй год, даже не зная ее имени! Но непростительнее всего было то, что, тщательно скрывая от всех всецело захватившее его чувство к случайно встреченной барышне, он никогда не наводил о ней справок, чтобы не выдать себя, и теперь не знал, свободна она или нет. «А что если она уже вышла замуж? — ужаснулся Андрей. — Ведь идет уже второй год! Что тогда будет?» И на душе его стало холодно и тоскливо. «Да что же это я, наконец! — одумался он. — Ведь надо действовать. И как можно скорее!»

В тот вечер Андрей написал подробное письмо отцу Митрофану Радугину в Белые Гари, в котором говорил, что получил священническое место и желает жениться на его дочери, руки которой он просит теперь для скорости письменно. Лично явиться в Белые Гари Андрей Иванович обещал через несколько дней. Ответ же просил послать на его имя в село Залесье дьякону Гавриилу Ивановичу Заведееву.

Отправив письмо, он начал собираться в поездку в Белые Гари и целыми днями только и думал о том, как встретит его невеста, которую он так долго ждал.

* * *

Получив письмо, отец Митрофан сильно удивился, что какой-то ему совершенно неизвестный Андрей Иванович Заведеев просит руки его дочери. «Хорошо, что претендент в зятья поступает в священники. Это меня радует, — думал отец Митрофан. — Будем служить Богу, а главное, будет кому нас поминать! Свой молитвенник — великое дело! А что вот Верочка?! Вышла за инспектора народных училищ. Живут в городе, ходят по театрам накануне праздников. Сама пишет, что жаль тихой жизни».

«Так! Значит, Андрей Иванович Заведеев! — произнес, рассуждая сам с собой, отец Митрофан. — Ладно. Что вот мать только скажет? Как решит? А я что? Я — ничего, если хороший человек. С Богом! Главное же — в священники» — и, запев вполголоса «Кто Бог велий, яко Бог наш!», отец Митрофан пошел в другую комнату, где находились матушка с Дуняшей за какой-то работой.

— Вот, мать, письмо получил. Читай-ка. Что скажешь? — говорил он. — Подумайте, потолкуйте, да и решите сами. Ответ нужен немедленный.

Отец Митрофан медленно вышел, а Васса Никаноровна принялась за чтение письма.

От первых же строк письма матушка пришла в сильное волнение. От неожиданности у нее даже задрожали руки.

— Твоей руки просят, Дуняша! — выпив воды и пройдясь два раза по комнате, наконец сказала матушка трогательно-дрожащим голосом и, подойдя к Дуняше, крепко и порывисто поцеловала ее.

Дуняша как-то кисло улыбнулась.

— Верно, по ошибке… — шутливо уронила она и затем прибавила уже серьезно: — Кому же я могла, правда, понравиться?

— А вот слушай! Сама увидишь, — и матушка начала вслух читать письмо:

«Достопочтеннейший отец Митрофан!

Назад тому полтора года я был у Вас на Святках, на вечере в числе замаскированных семинаристов. Но Вы и никто из ваших меня не знаете. А между тем с тех пор я не переставал о Вас думать. Вам это покажется, конечно, странным, и вполне естественно, но Вы поймете меня, когда я скажу, что Ваша дочь произвела на меня сильное впечатление. Я тогда же решил, что мне не надо лучшей подруги в жизни.

В настоящее время мне предоставлено священническое место в селе Вознесенском, что на Высокой горе, и указ на вступление в брак мною уже получен. Итак, время приспело, и я прошу руки Вашей дочери. Не откажите.

Письменный ответ прошу прислать на мое имя в село Залесье, к моему брату Гавриилу Ивановичу Заведееву. А через несколько дней я приеду к Вам лично.

В ожидании ответа с глубоким почтением к Вам имею честь быть Андреем Заведеевым».

— Вот они, замаскированные-то! — в волнении заговорила матушка. — Помнишь, Дуняша, никто не мог их узнать. Всяко пытались, но ни один не проговорился! Повеселились, да и уехали! А вот один из них свою судьбу здесь нашел. Истинно, суженого и конем не объедешь!

— Не знаю, мамочка! Мне кажется, что тут как будто что-то не то, — в недоумении сказала Дуняша. — Зачем, в самом деле, обманываться? Ведь ты сама знаешь, что никому нет охоты увлекаться мною? Ужели ты, — продолжала Дуняша, — можешь думать, что я кому-нибудь понравилась? И понравилась настолько, что обо мне только и думали целых полтора года. Лучше ему, видишь, и не надо подруги жизни. Нечего сказать, нашел красавицу! Умора, да и только. Это, я скажу тебе, мамочка, или сам он на обезьяну похож, или же совершенно глупый! За того и за другого кто замуж пойдет? Вот он и метит таких уродин, как я.

— Полно пустое говорить! — возразила матушка. — И совсем ты не уродина! Посмотри-ка вон! Совершенно безобразные и те выходят замуж. И живут счастливо. Да еще важничают как! За примером ходить недалеко. Матушку отца Петра, из Котлова, знаешь? Ведь уродина уродиной, — с явным пристрастием рассуждала Васса Никаноровна, — а отец Петр: «Нюрочка» да «Нюрочка!» — точно лучше ее для него на свете никого нет. А ведь сам мужчина видный! Так что не говори пустого! Уж если делают тебе такое решительное предложение, значит, ты понравилась чем-то?

— Конечно, есть и хуже меня, — согласилась Дуняша, — но трудно поверить, чтобы этот самый Андрей Заведеев за всю свою жизнь не встречал ничего лучшего. Будь правдива, мамочка! В моей наружности трудно найти что-нибудь привлекательное, а хорошие, душевные качества если бы у меня и были, то случайный замаскированный семинарист едва ли успел в какой-нибудь час заметить и достаточно оценить их.

— Ну, об этом толковать много нечего! — начиная горячиться, заявила матушка. — Значит, что-нибудь да понравилось жениху! Решай вот, да отцу ответ дать надо. Видишь, требует безотлагательно. Диакона-то Гавриила Заведеева из Залесья, — задумчиво прибавила матушка, — я видела: видный мужчина. Если и брат похож на него, значит, он очень красивый. Так что ты скажешь, Дуняша? — остановилась она перед дочерью. — Ведь Сам Бог посылает жениха!

— Да я, конечно, не давала обет безбрачия, — раздумчиво ответила Дуняша. — Но заочно дать слово не могу. Как приедет, тогда и видно будет. За урода или за какого-нибудь неряху, а тем более за невоздержанного в напитках, прямо скажу, не пойду. Лучше век учительницей быть, чем всю жизнь переживать свою тяжелую, горькую долю с нелюбимым человеком.

В тот же вечер в Залесье было послано письмо. Отец Митрофан приглашал Андрея Ивановича к себе, уверяя, что он и его семья очень польщены предложением руки и сердца его дочери. Родители действительно были в высшей степени рады, что находится жених для Дуняши. Ведь столько времени никто даже не изъявлял желания сделать малейшее поползновение в этом направлении.

* * *

— Вот не ожидал я от тебя, Андрей, что ты сейчас же по окончании курса пойдешь в священники! — с удивлением говорил диакон Гавриил Заведеев только что прибывшему к нему брату. — Ведь ты в Академию все собирался поступать. Что же ты изменил свое решение? Конечно, я рад и отговаривать тебя не стану, но все-таки хочется знать причину перемены таких давнишних намерений.

— Невесту боюсь прозевать, — весело заговорил Андрей Иванович. — И ей, и мне долго ждать не стоит. А священство для меня всегда было привлекательно. Значит, одно к одному, и откладывать не стоит. Невеста моя тут по соседству, — продолжал он, — в Белых Гарях. Отца Митрофана дочь. Я уже писал, что приеду на днях. Вот вместе с тобой и поедем.

— Что за сказки ты рассказываешь! — удивился диакон. — Когда же ты познакомился со своей невестой? Ведь ты почти и не бывал у них. Где же ты успел узнать о ней?

— Отца Митрофана я видел, но семьи его не знаю! — прибавил после недолгого молчания диакон. — Кто же у него в семье есть?

— Да я, собственно, не знаю, велика ли семья отца Митрофана, — конфузливо ответил Андрей Иванович. — А с его дочкой я познакомился у них на вечере, в тот единственный раз, как гостил у вас на Святках.

— Значит, с тех пор вы переписывались?

— Ни одного письма не написали друг другу. Да я ничего и не слышал про свою невесту. Так же и она не знала, что я решил идти в священники и непременно жениться на ней.

— Что за чушь несешь, Андрей! — теперь уже заволновался диакон. — Друг друга не знаете, а браком сочетаться хочешь! Один раз встретил, ты был в маске и, по всей вероятности, не сказался, кто ты и откуда? Значит, она тебя совсем не знает. Ты тоже ее не знаешь, а только видел ее, может быть, танцевал с ней. А знаешь ли ты, как зовут-то ее, твою невесту? Пожалуй, и это забыл спросить?

— И правда, не знаю. В голову не приходило спросить об этом, — густо покраснев, сказал окончательно сконфуженный Андрей Иванович.

Диакон только руками развел и, комически изображая страдание на лице, посмотрел на жену.

— Ну уж, должно быть, и жар-птица твоя невеста, за которой мы намерены с тобой отправиться! А не надо ли каких особых приспособлений, чтобы изловить ее благополучно и посадить в клетку? — расхохотавшись наконец, закончил диакон.

— А вот увидишь, увидишь… — загадочно улыбаясь, сказал Андрей Иванович.

— Утро вечера мудренее, — заметил диакон. — Слышали начало удивительной сказки, дождемся и конца. А пора, пора уже спать.

Конца этой сказки диакон дождался через несколько дней, когда пришло письмо от отца Митрофана и когда они, пообедав, отправились в Белые Гари.

* * *

В доме отца Митрофана еще издали заметили подъезжающих гостей и приготовились к должной встрече. Матушка, Васса Никаноровна, постаралась принять торжественно важный вид. Она хотела показать, что они с выдачей дочери здесь в замужество не спешат, хотя, с другой стороны, и противиться не намерены, если жених соответствует невесте.

Кроткий отец Митрофан радушно встретил гостей при входе их в дом; матушка же вышла из другой комнаты уже тогда, когда отец Митрофан, излив все свои приветствия, поздоровался с прибывшими. Произошло взаимное представление. Прибывшие и хозяева остались взаимно довольны произведенным друг на друга впечатлением. Завязался обычный в таких случаях разговор: у кого какая родня, где она живет и где служит. Матушка отозвалась очень одобрительно о том, что Андрей Иванович задумал сразу же по окончании курса принять священнический сан, а то нынешние семинаристы не торопятся, да многие и совсем не имеют желания быть в духовном звании.

— Вы, отец диакон, — обратилась она к Заведееву, — тоже еще очень молодой. И не раскаиваетесь, что рано встали на такой путь?

— Да я из-за невесты, — шутливо ответил тот. — Боялся, чтобы не прозевать! Тоже вот, как брат, сразу же по окончании курса женился и сразу рукоположили во диакона.

Посреди этого разговора в комнату вошла Дуняша. Смущенная и растерявшаяся, она забыла все наставления матери относительно того, как надо держать себя при гостях. Да и было отчего. Она имела все данные думать, что жених должен оказаться или глуповатым, или уж очень неказистым и нескладным. А взглянув на него, она просто обомлела: перед ней был на редкость симпатичный и даже красивый молодой человек.

— Наша дочь! — взяв Дуняшу за руку, представила ее гостям Васса Никаноровна, а затем слегка пожурила: — Что ты так долго заставила ожидать тебя! Мы тут всю родню узнали друг от друга! Оказывается, отец диакон — родной брат Андрея Ивановича и наш близкий сосед. До Залесья от нас всего десять верст!

Васса Никаноровна внимательно взглянула на жениха. Андрей Иванович, вдруг смертельно побледневший, обтирал платком градом катившийся с лица холодный пот, и, когда Дуняша приблизилась к нему, он едва смог протянуть ей руку.

Все почему-то сразу почувствовали себя неловко, а жених еле-еле удерживался, чтобы не заплакать. Ужасное состояние, какое он переживал в эту минуту, описать было невозможно. До сих пор радостный, под влиянием ожидания скорой встречи с той, образ которой он так долго носил в своей душе, Андрей был теперь смертельно поражен в самое сердце и чувствовал, что силы его совершенно оставляют. Страшным усилием воли ему удалось, однако, сдержать отчаянный вопль, готовый вырваться из стесненной груди, и мало-помалу он овладел собой.

За эти несколько секунд Андрей пережил невыносимую душевную драму. Теперь все дорогое, обещавшее в его жизни одни только радости, без остатка погибло для него. Его давила нестерпимая мысль: «Все пропало». Но ужаснее всего было то, что это смертельное крушение, в котором бесповоротно погибало его счастье, необходимо было скрыть от всех! Надо было показать вид, что ничего особенного не случилось, а произошла неловкость, неожиданно произведшая во всех некоторое смущение.

«Но и после крушения надо жить! — неслось в голове Андрея Ивановича помимо его сознания. — Господи, помоги мне все принять со смирением. Жизнь моя будет теперь крестоношением. Но, видимо, промыслом Божиим уготовано мне это испытание…»

Однако перед его внутренним взором стояла другая невеста, которою пленилось и жило полтора года его сердце и мечты о которой изменили намеченный им ранее план жизни. Насколько та была очаровательна и мила, настолько эта прямо противоположна. И это чувство надо было скрыть! Как мимолетная молния отдаленной грозы еще мелькала в душе Андрея Ивановича надежда на то, что его желанная невеста, другая дочь отца Митрофана, появится вдруг в этой комнате или же он узнает, что она в данный момент отсутствует и находится где-нибудь в гостях у родственников или знакомых. Но такое предположение ему самому казалось совершенно нелепым — как же, ждали жениха к определенному времени, а невесту в гости отпустили? И тоска все больше и больше овладевала его сердцем.

«А может быть, она заболела и сейчас кто-нибудь скажет об этом?» — еще одна мысль робко блеснула в его сознании.

— Единственная у нас дочь! — похлопывая Дуняшу по плечу и расплываясь в улыбке, громко сказала Васса Никаноровна, желая этим, очевидно, подчеркнуть, что невеста, Дуняша, — не бедная.

— Единственная! Других детей у нас не было… — как бы торжествующе подчеркнула матушка.

«Кто же та, другая, которая навсегда пленила мое сердце? — жгучий вопрос повис в сознании Андрея. — Как же я был тогда ослеплен, что даже не потрудился узнать имени той, которую решил назвать своей! А ведь это было так просто! — думалось Андрею Ивановичу. — Стоило только спросить у нее, кто она такая и как ее имя, тогда счастье мое было бы обеспечено». Она сама в тот вечер высказала ему явные признаки расположения и даже попросила показать из-под маски лицо. Он ясно и живо помнит, как после этого они нежно пожали друг другу руки и этим как бы навсегда скрепили союз, не оформленный словами. Очарованные друг другом, они почти молча сидели рядом, лишь по необходимости перебрасываясь немногими фразами, нисколько не относящимися к их душевному состоянию.

«Что же делать? Как выяснить положение?! На что решиться?» — вихрем неслось в голове Андрея Ивановича. Он чувствовал, что эти страшные вопросы требуют немедленного, сиюминутного разрешения, и без решительного ответа на них жизнь его как бы останавливалась. «Что же, на самом деле, делать? Узнать, где та, желанная невеста?» — снова блеснуло в его сознании. Но спросить об этом можно было только у отца Митрофана или его семейных. А сделать это было нельзя без кровного оскорбления всей семьи отца Митрофана, которая уже и без того смущена его крайне расстроенным видом и чувствует, несомненно, что Дуняша, а не кто другой, произвела на Андрея Ивановича неблагоприятное впечатление. «Прямо сказать, что я ошибся, — думалось Андрею, — тоже нельзя: сам же письмом просил у отца Митрофана руки его дочери! А ведь дочь-то у него оказалась единственная! Сознаться, что за дочь отца Митрофана я принял какую-то другую барышню? Спросят, кого же? Да и что подумают о человеке, столь легкомысленно решающем такой первостепенный жизненный вопрос, как выбор подруги жизни!»

«О, если бы знать, где та, другая? — мучился в душе Андрей Иванович. — Тогда для меня было бы все ясно. Знал бы, как поступить мне в теперешнем безвыходном положении! Тогда я честно сознался бы в своей непростительной ошибке и обратился бы к той, другой…»

— А у нас Дуняша собиралась на следующей неделе на Оку, — заговорила матушка, стараясь разнообразить разговор, чтобы чем-нибудь заинтересовать гостей и рассеять общую неловкость, которую испытывали все вследствие странной перемены, происшедшей с Андреем Ивановичем. — Там чудные места, как пишет племянница. Это наша воспитанница. Сиротой мы ее взяли лет двенадцати. Осталась, знаете ли, без отца и без матери! Училась уже в гимназии. Так у нас и выросла, и курс гимназии окончила. Росла вместе с Дуняшей. Собиралась было ехать учиться на высшие курсы, да все откладывала. Сначала мы думали, что с Дуняшей ей не хочется расставаться, а потом оказалось, сама не знает из-за чего. Дуняша стала ее звать ехать на курсы вместе, и вдруг она решительно отказалась! Вот не угодно ли?! — развела руками матушка. — Да что-то захандрила и сама не своя стала… Ныне зимой, слава Богу, замуж выдали. За инспектора народных училищ. На Оку… Он был учителем гимназии, где Верочка училась, и человек хороший. Что же, казалось бы, надо радоваться. И должность видная. А она вдруг уперлась. Да так, что все диву дались. Не хочу, говорит, выходить замуж! Едва-едва уговорили, и то почти насильно принудили. А теперь вот живут хорошо. Письмо недавно прислала, зовет к себе Дуняшу погостить. На Оке, пишет, очень красиво, хорошо. Только скучает все что-то! Оттого и Дуняшу зовет!

Андрей Иванович слушал болтовню матушки, стараясь не пропустить ни одного слова. Он сразу понял, что Верочка, о которой идет речь, и есть желанная невеста, которая теперь потеряна для него навсегда. Она, как сладкая греза, мелькала теперь в его сознании и вследствие своей недостижимости постепенно вносила в его душу хоть какую-то определенность. И вот в душе Андрея стало крепнуть решение — подчиниться роковой неизбежности и спокойнее взглянуть на события настоящей тяжелой минуты.

Андрей Иванович теперь пристальнее взглянул на Дуняшу, и на душе у него где-то глубоко-глубоко затеплилось чувство жалости к ней. Да, отказаться от Дуняши значило бы без вины жестоко обидеть ее, а этого Андрей боялся больше всего. Ведь ему, если уж он решил идти в священники, разве не все равно? Надо же жениться! К тому же Дуняша и ее родители — самые близкие люди его так нежданно-негаданно потерянной невесте. «Что делать? Значит, Господь посылает жизненный крест!» — с горечью в сердце подумал Андрей Иванович и… мало-помалу стал принимать участие в разговорах с родителями Дуняши. «Да будет воля Божия! — решил он. — Понесу посланный крест мне безропотно. Господи, благослови!»

С переменой душевного настроения Андрея Ивановича всем стало легче и общая беседа о разных предметах пошла непринужденнее. Андрей вступил в разговор с Дуняшей, и ему так успешно удалось преодолеть все только что пережитые им тяжелые чувства, что в разговоре с ней он даже переходил иногда на шутливый тон.

Казалось, что предшествовавшее всему странное состояние Андрея можно было объяснить временным нездоровьем, которое как быстро наступило, так быстро и прошло. Никому, кроме одной Дуняши, и не пришло в голову подозревать истинную причину этого временного обстоятельства. Дуняша же сразу сообразила истинное положение дела. Она невольно вспомнила восторженные отзывы Верочки об одном из замаскированных семинаристов, бывших у них на вечере полтора года тому назад. С этим семинаристом Верочка не расставалась весь вечер и потом все время до самого замужества бредила своим неизвестным героем.

«Это, несомненно, он — Андрей Заведеев! Очевидно, с ним случилось то же, что и с Верочкой. Она так и не узнала, кто он; да и он не догадался спросить, кто она, приняв ее за дочь хозяина дома. Они оба мечтали друг о друге, ждали счастливого случая объясниться и… не дождались. О, Господи! Что же делать? — чуть не вслух простонала Дуняша. — Ведь разрубить этот так крепко затянутый узел придется мне!»

После наплыва тяжелых дум, с которыми ей было, видимо, трудно справиться, Дуняша даже встала и вышла из комнаты. Этим и решил воспользоваться Андрей и наконец заговорил о цели своего приезда. Сконфуженный, путаясь в словах, он сказал:

— Многоуважаемый батюшка отец Митрофан и матушка Васса Никаноровна! Я письменно уже просил у Вас руки Вашей дочери, а теперь подтверждаю это и словесно. Если ничего не имеете против меня лично и против того, что я хочу быть священником, то удостойте благоприятным ответом!

— Сердечно благодарим за честь, — в волнении сказала матушка, — рады выдать Дуняшу за священника. Но для окончательного решения дела все же надо спросить и ее согласия, — с веселой улыбкой закончила она.

Когда пришла Дуняша, ей объявили о сделанном официальном предложении Андрея Ивановича. Дуняша густо покраснела и совершенно для всех неожиданно спокойно попросила дать ей три дня на обдумывание.

* * *

— Что ты наделала, безрассудная! — журила по отъезде гостей Дуняшу до крайности возбужденная матушка. — Ведь другой на месте Андрея Ивановича прямо бы заявил, что если сейчас согласия не дают, то он найдет себе другую невесту.

Матушка от волнения даже не могла спокойно стоять на одном месте и, размахивая руками, быстрым шагом ходила по комнате.

— Женихов-то сколько времени ждем! — горячилась матушка. — Сама знаешь, выбирать-то не из кого. А тут такой видный, красивый мужчина, и вдруг она просит подождать!

— Не сердись, мамочка, и не брани меня, — сказала Дуняша, — мне и без того тяжело! Я в эти три дня успокоюсь, обдумаю все, и ответ мой будет разумным. Ведь решение этого вопроса — на всю жизнь! Не надо делать ошибок, а если почему-либо и случится ошибка, надо заблаговременно сообразить, можно ли будет в жизни с этим примириться.

— Ну, как знаешь! — махнув рукой, окончательно рассердилась матушка. — Многому ныне вас учат в училище! Умнее родителей стали!

А Дуняша действительно оказалась умнее родителей. Затворившись в своей комнате, она начала серьезно обдумывать предложение Андрея.

И ей было о чем подумать!

Дуняша теперь хорошо понимала, что Андрей Иванович сейчас подтвердил словесно свое предложение только потому, что уже ранее сделал это письменно, когда вообразил другую невесту, которой в действительности не оказалось. И нет сомнения, что если бы он знал ее, Дуняшу, раньше, то никогда бы не сделал ей предложение быть его подругой жизни. А теперь вот против своего желания просит ее руки! Как тут быть? Об этом следует думать и думать.

Дуняша думала… Но что перечувствовала она за эти три дня — можно только догадываться. Однако в конце концов решение ею было принято, и в оправдание его она сочла необходимым обо всем написать сердечной подруге, Верочке, вместо которой Андрей по ошибке попросил руку и сердце у Дуняши.

Вот что написала она Верочке:

«Милая, дорогая Верочка! Ты не можешь представить себе, что я пережила за эту неделю. Нечто неправдоподобное окутало меня и вместе такое безвыходное, что можно просто сойти с ума. Во что бы то ни стало мне надо было выпутываться из этого ужасного положения — точно какой-то злой колдун устроил мне западню, из которой только два выхода, и оба худых. А выходить как-то все-таки надо было! Если прямо тебе сказать, что случилось, то тебе трудно будет понять это. Напишу лучше все по порядку, и тогда сама увидишь, ладно ли я поступила.

Знаешь ты меня хорошо, и покорность моя судьбе не подлежит перед тобой сомнению: наружность моя такова, что поневоле предашь себя воле Божией…

Родители ничего особенного не предпринимали для устройства моей судьбы, хотя мама и обнаруживала время от времени некоторые попытки “показать товар” — то к соседям куда-нибудь съездим, то к себе гостей пригласим. Само собой разумеется, что физические недостатки моей особы мама старалась затенить богатыми нарядами, дорогими украшениями и непременным заявлением, что я — единственная дочь в семье.

“Купцы” смотрели на “товар”, и иногда не в один прием, но никогда не приценивались. Так я спокойно и утвердилась на мысли, что быть мне вековушей! Поэтому я при первой возможности решила идти в учительницы. И маму уже “уломала”, так что она дала наконец свое согласие.

Но человек предполагает, а Бог располагает. В один, может быть, и прекрасный, но роковой для меня день папа получил очень ясное и определенное, и в то же время странное письмо. Некий Андрей Иванович Заведеев, только что закончивший курс Духовной семинарии и уже получивший священническое место, просит моей руки и сердца, уверяя, что лучшей подруги в жизни ему не найти. Пишет, что меня хорошо знает и уверен, что отказа не будет. Он был у нас в числе замаскированных семинаристов на вечере. Помнишь, ты еще все бредила прекрасным незнакомцем после этого вечера? Так вот, Андрей Иванович просил папу дать немедленно ответ и обещал скоро быть лично. Конечно, ты не сомневаешься, что пригласительное письмо в тот же день было отправлено и начались ожидание жениха и подготовка к показанию в наилучшем виде “товара”.

Откровенно тебе скажу, это предложение быть подругой жизни будущего священника Андрея Заведеева, который меня знает, сразу же мне показалось направленным не по адресу, то есть какой-то странной ошибкой. Суди сама: ведь очень подозрительно, чтобы кто-либо пленился мною настолько, что для него лучшей подруги жизни, кроме меня, не требуется? Если видевший меня решил на мне жениться, то, естественно, думалось мне, он или урод какой, или совсем человек недалекий, которому трудно найти невесту без недостатков. Об этих предположениях я объявила маме.

Куда тут! Мама страшно рассердилась за такие глупые мысли. И вот приехал жених с братом диаконом. Я смотрела в щель из своей комнаты: диакон красивый, а жених еще красивее! Видный, здоровый брюнет, веселый, бойкий! Сразу защемило сердце. Ведь такой красивый молодой человек сознательно не мог сделать мне предложение, и я почему-то сразу убедилась, что жених приехал не по адресу.

Папа и мама встретили гостей. Слышно было, как они весело разговаривают. Я немного помедлила и вышла минут через десять. И… о, Боже! Когда мама представила меня жениху, с ним положительно сделалось дурно! Он побледнел и едва мог подать мне дрожащую руку. Не сказав ни слова, он стал нервно обтирать носовым платком катившийся у него с лица крупными каплями пот.

Всем стало неловко! А каково мне?

Оправившись немного, жених отчасти присматривался ко мне, отчасти посматривал на дверь, откуда я вышла. С этого времени я начала читать его мысли. Очевидно, он ждал, не выйдет ли из соседней комнаты та, лучше которой ему не нужно бы было подруги жизни. Так мне стало окончательно ясно, что он приехал не для меня! И знаешь, что я тогда подумала?

Мне пришло в голову, что этот молодой человек — тот, кем бредила ты, и, предполагая, что я твоя сестра, он ждет, что из другой комнаты скоро выйдешь именно ты. И я, кажется, не обманулась! Он стал немного спокойнее и начал смотреть веселее. А когда мама, конечно, с целью выставить невесту в лучшем виде, намекая этим на хорошее приданое, сказала, что я у них единственная дочь и что других детей у них не было, с женихом опять сделалось нехорошо! Он опять начал утираться платком и теперь смотрел на меня каким-то особенно безнадежным взглядом.

Мне стало очевидно, что он искал не моей руки и в моем сердце нужды ему не было.

Я видела, что он переживал крушение ожидаемого счастья, но как будто слабая надежда на что-то еще не покидала его. Но вот мама помянула о том, что на днях я чуть было не уехала к тебе, и сообщила гостям, что ты — племянница папы, которая жила у нас, так как с двенадцати лет осталась круглой сиротой. Окончила курс гимназии, хотела ехать на курсы, но потом что-то захандрила и раздумала. Нынче зимой едва выдали замуж: совсем не хотела выходить, да уж приневолили…

Ну кто же, хоть немножко знакомый с твоими прошлыми мечтами, не поймет, моя дорогая Верочка, что жених письменное предложение сделал тебе, а не мне? И стремительно прилетел из далеких краев, чтобы взять тебя от нас и с восторгом унести куда-то на “Высокую гору”? Можно представить его душевную муку, когда он узнал, что тебя подменили! Никто, конечно, не мог догадаться об истинной причине всего происшедшего, хотя все видели, что с женихом почему-то дурно. Одна я только знала, что он навеки потерял свое счастье и теперь не знал, что ему делать. Наконец он оправился и даже сумел принять достойный для жениха вид. Но со мной сделалось дурно и, чтобы хоть немного прийти в себя, я вышла из комнаты.

Когда минут через десять я возвратилась, мне объявили нечто невообразимое и до того неправдоподобное и ошеломляющее, что на меня напал столбняк. Я лишилась способности понимать, что происходит: в моем сознании все перепуталось и вокруг словно все кружилось. Случилось то, чего я никак не ожидала. Андрей Иванович вошел в официальную роль жениха и напомнил родителям о цели своего приезда. Он торжественно попросил моей руки, о чем мне и сообщили папа и мама, да и он сам.

Представь себе мое удивление и, не скрою, даже негодование на жениха, сердце которого принадлежит другой и мне принадлежать не может. А он вдруг просит моей руки и сердца, к которым, несомненно, более чем равнодушен! Но и я, в свою очередь, удивила всех: попросила три дня, чтобы подумать о сделанном мне предложении.

Произошла, конечно, картина! Но иначе я не могла поступить. Надо было разобраться в этой удивительной истории, чтобы разумно занять в ней место. В эти три дня я пришла к заключению, что Андрей Иванович, видя для себя невозможность возвратить потерянную невесту, иначе говоря, тебя, и не желая выдать посторонним свою тайну, решился на тяжелый подвиг — действительно жениться на мне, соображая, по всей вероятности, что женятся ведь иногда и на более худших…

На третий день после долгих размышлений я написала ему отказ, в котором говорила, что счастье в жизни доставить ему не могу и сама быть счастливой с ним не имею решительно никаких данных. При этом просила оставить всякие с его стороны попытки повторить свое предложение.

Мама, конечно, была в высшей степени раздосадована на это и даже пролежала несколько дней в постели. Правда, у меня была мимолетная мысль пожалеть Андрея Ивановича и быть утешительницей в его жизни, иначе говоря, стать его женой, не рассчитывая с его стороны на искреннее, сердечное ко мне расположение. Но я нашла это в конце концов совершенно-таки нецелесообразным.

Итак, дорогая Верочка, рассуди теперь сама: хорошо ли я поступила? С нетерпением жду твоего правдивого и откровенного, без всякой утайки ответа.

Твоя горячо тебя любящая Дуня!».

Дуняша послала письмо, а события пошли далее своим чередом.

* * *

— Простите, Ваше Преосвященство, за великую вину мою перед Вами! — Андрей Заведеев повалился в ноги Преосвященному — добродушному старцу, искренно любимому всеми знавшими его.

— Что такое наделал?

— Не могу осуществить своего намерения. Отказываюсь от священнического места, представленного мне в селе Вознесенском, что на Высокой горе. К тому же священником быть совсем отдумал!

— Полно чудить-то! — опешил владыка. — Вставай да говори толком, что с тобой случилось? Ведь не преступление же какое, храни Бог, совершил? Или, может быть, не в меру себя подбодрил, да и начудил что, а теперь и боишься, что мне пожалуются на тебя? — и, приготовившись слушать, владыка опустился в кресло. — Рассказывай-ка, рассказывай! Да смотри, не хитри, а выкладывай все как было. Сам понимаешь, никто не тянул тебя на откровенность, уж если пришел виниться, то не щади себя. Ну-ка, садись, да повествуй!

Владыка указал ему на стул.

— Нет, не начудил я, Ваше Преосвященство, и ничего предосудительного не сделал. А судьба начудила надо мною так, что у меня все жизненные планы спутались! Одно только ясно: жениться не могу и потому от священства отказываюсь.

С каким крайним удивлением посмотрел владыка на рассказчика; но ничего не сказал, давая ему свободу высказаться яснее.

— Я сам кругом виноват, — продолжал свою исповедь Андрей Иванович, — и понесу на себе крест безропотно. Боюсь только, что по моей вине и на других взвалены на всю жизнь немалые тяжести. Вот в чем моя ошибка, преосвященнейший владыка!

И Андрей Иванович подробно и откровенно рассказал все свои злоключения, происшедшие с ним из-за его легкомыслия. Окончив рассказ, он прибавил как бы в оправдание:

— Что было мне делать? Счастье разрушено, и восстановить его нельзя. А с другой стороны, передо мной невеста, руки которой я просил и которую заверил, что, кроме нее, на другой жениться не могу! Что же мне оставалось делать? Объяснить им свою ошибку? Но я кровно оскорбил бы ни в чем не повинных людей из-за моей глупой неосмотрительности, и к своему тяжкому горю прибавил бы только новое мучение совести, и был бы несчастен вдвойне! Я решил покориться необходимости, — лучше понести тягчайший жизненный крест, чем оскорбить неповинных, — и остался в роли жениха, о чем и напомнил всем присутствующим. Но, к общему удивлению, невеста попросила три дня срока на размышление о моем предложении, а на третий день послала письмом решительный и бесповоротный отказ, вполне поняв, по всей вероятности, мою ошибку и фальшивый способ действий для прикрытия этой ошибки.

— Великая умница! — сказал владыка, поднимая голову, в продолжение всего повествования склоненную на опиравшиеся на локти руки. — Ну, что же? Ищи другую невесту, если тут не вышло, — прибавил он, — а за откровенность спасибо! Видно, что ты хороший человек по душе, но в жизни требуется строгая осмотрительность и разумность во всем. До сих пор ты был как наивное дитя.

— Простите, владыка, ради Бога, — заявил Андрей Иванович, — не примите это за глупое упрямство, но я уже не женюсь. Мое сердце поражено, и я не могу отдать его другой. Чувствую, что это было бы ничем не оправданной ложью, а со лживой душой что же за священник я был бы? Лучше останусь так и буду служить Богу как-нибудь иначе. Попытаюсь поступить в Академию, а там видно будет.

— Господь да направит твой путь, — ласково сказал владыка, — молись Богу, и Он тебя не оставит! Может быть, ты и не прав, — раздумчиво продолжал он. — Теперь, разумеется, тяжело. А там откроется другая жизнь, пойдешь по учебной службе, поумнеешь, повидаешь всяких людей, забудешь и теперешнюю неудачу, и, может быть, жизнь тебе улыбнется и принесет много радостей. Все совершается не без воли Божией. Только помни теперешний урок: поступил неразумно и поспешно, и вышел такой удар, от которого да поможет тебе Господь излечиться скорее!

Владыка опустил голову и задумался, тихо перебирая четки. А затем посмотрел на Заведеева каким-то испытывающим взглядом и продолжил:

— Под влиянием глубокой сердечной раны не пытайся броситься в противоположную крайность! Боже тебя сохрани от того, чтобы спешно и необдуманно принять монашество. Ныне многие молодые люди приобщаются к лику иноков во время академического курса. Заманчиво! Молодое воображение рисует широкую и почетную дорогу сразу же по окончании курса: начальственные должности в учебных заведениях, к тридцати годам, а то и раньше — архимандрит, а еще год-другой, и тебе уже, смотришь, поют «исполла эти деспота». Голова закружится! Такие-то быстрокрылые орлы в своем самомнении так высоко улетают, что нередко даже со многими академическими товарищами, случайно оказавшимися на службе у них в епархии, держат себя высокомерно: я, дескать, беспристрастен, никому предпочтения не даю. И невольно говорят правду, потому что, действительно, никому, кроме себя лично, предпочтения не дают. У тебя-то, видишь, на душе чисто и какие-то там благородные порывы! Ты, чтобы не обидеть введенных по твоей ошибке в заблуждение добрых людей, решился взять на себя страшный подвиг — жениться на девушке, которая тебе совсем не нравится. Когда же это, по разумному решению, оказалось для тебя не нужным, ты обрекаешь себя на безбрачие, боясь быть нечестным и вступать в брак с сердцем, плененным ранее другой. Вон как хорошо! Не испорти же свою душу неуместным стремлением к славе и почестям! Не торопись с принятием монашества: оно хорошо, но «Могий вместить, да вместит» — по Апостолу. А вместишь ли ты его? Этого определить у тебя данных нет. А ты готов броситься куда угодно, лишь бы заглушить свою сердечную рану. А когда рана затянется, тогда что будет? Вот дотерпи до заживания раны, и тогда сразу поймешь, как тебе поступить. А пока, брат, не торопись! Если нужда в чем будет, смело обращайся. Не откажу, — закончил владыка.

— Прошу не оставить, преосвященнейший владыка! — целуя руку владыки, со слезами произнес Заведеев. — Постараюсь поступить в Академию и приложу старание к занятиям. Не откажите в совете, если что спрошу письменно. А теперь от всей души благодарю за Ваше внимание ко мне, за добрые пожелания и советы!

— Господь да благословит тебя и управит на всякое благое дело, — произнес растроганный владыка, осеняя Андрея Ивановича крестным знамением.

* * *

«Вот время-то летит как быстро! — говорил сам с собою Заведеев, охваченный изучением академических богословских и гуманитарных наук. — Не успеваешь сделать всего, что необходимо! Даже письма написать не удосуживаешься».

Времени действительно не хватало. Особенно много трудов уходило на чтение книг. Знания, сообщаемые на лекциях профессорами, как находил Заведеев, были то неудобопонятные, то голословны, а иногда заключали в себе некоторые противоречия. Вот и надо было все уяснить и пополнить академские знания дополнительным чтением.

Академская жизнь, в общем, нравилась Андрею, но он много находил в ней и непонятного. «Давно собираюсь написать владыке о здешнем академском монашестве, — рассуждал Заведеев. — Как он мудро все предсказал мне о молодых монахах! Действительно, глаза у большинства из них устремлены в высоту, но, кажется, не в небесную. Все они живут изолированно от прочих студентов, и у них особая жизнь и особые интересы: они сейчас уже смотрят на себя как на нечто высшее сравнительно с другими студентами, как-то нехотя вступают с ними в разговоры. Да и во всех их отношениях к другим студентам держат себя покровительственно. Да! Значит, голова начала кружиться! И начальство наше уже восхваляет монашество и намеренно подчеркивает быструю карьеру монашествующих, и славу, и почести, которых они легко могут достигнуть. Так и чувствуется, что это искусственное завлечение. Надо написать владыке».

— Что это ты, Андрей Иванович, торчишь за книгами, точно крот в своей норе? — обратился один раз к Заведееву товарищ по курсу, Зефиров. — Пойдем, проветримся немного. Кстати, сегодня праздник, а потому следует, безусловно, отдохнуть. Зайдем-ка к одному протоиерею, моему земляку, — продолжал Зефиров, с равнодушным видом глядя в окно, — прекраснейший человек, образованный, с широкими взглядами, любит поговорить! Знаю, он тебе очень понравится. Собирайся, право!

— Не хочется мне знакомства заводить, — как-то неопределенно ответил Андрей Иванович Заведеев, — да и неловко как-то: совсем незнакомый батюшка, ни дела для него нет, ни поводов к знакомству. Скажешь, что пришел познакомиться, а он вдруг спросит: с какой целью?

— Чудак ты и больше ничего, — засмеялся Зефиров, — сидишь вот только над книгами и так совсем оглупеешь! С какой целью, с какой целью… Разве подобные вопросы предлагают, когда приходят с визитом, чтобы с семьей познакомиться? Никто тебя ни о чем и спрашивать не будет, а будешь говорить то, что сам найдешь нужным.

* * *

— Вот будущая наша знаменитость, — с апломбом представив Заведеева, проговорил Зефиров толстому и небольшого роста протоиерею Гущину. — Все, что можно найти по известному вопросу, — найдет; что нужно прочитать, прочитает, что нужно выписать, непременно выпишет и аккуратно приобщит к ученым материалам, для справки. Великий ученый! Это теперь! А что будет потом? Во-с! — шутливо закончил он, раскрывая обе руки, точно для объятий.

Отец протоиерей благодушно улыбнулся в бороду и приветливо сказал:

— Милости просим, милости просим! Очень люблю ученых людей. С такими непонятное выяснишь и много нового от них узнаешь.

— Но я еще хочу только сделаться ученым, — скромно ответил Заведеев. — Льщу себя надеждой научиться многому от Вас, а то и не пришел бы знакомиться.

— О-о! Язычок у Вас острый! — весело произнес хозяин дома. — Не в бровь, а в глаз метите!

— Господа, пожалуйте в столовую, — обратился к гостям какой-то рыжий господин развязного вида, в студенческой университетской тужурке.

— Кучумов! — отрекомендовался он Заведееву и, взяв под руку Зефирова, как давнишнего знакомого, вышел из комнаты.

За ним пошли хозяин и Заведеев.

— Вот этот совсем не хочет быть ученым, — мотнув головой на рыжего студента, сказал отец протоиерей. — У него свой талант: без умолку болтать о чем попало.

Хозяин представил Заведеева своей жене и трем барышням, из которых две были его дочери, а третья — их подруга.

— Вот тут, Андрей Иванович, ученость свою надлежит подальше спрятать, — с веселым смехом сказал Зефиров, — потому что барышни терпеть не могут ученых людей. А с другой стороны, и от этих отчаянных болтунов, у которых язык без всякого толка болтается во все стороны, охотно отворачиваются. Вроде вот таких, — и указал рукой на рыжего студента Кучумова.

— Что это за диво, что барышни и ученых, и болтунов не любят! — весело отвечал тот. — Вот у нас на Оке есть инспектор народных училищ. Так у него жена ученая и терпеть не может неученых! И согрешил же с ней супруг! Просто не знает, как подойти. Говорят, с самой свадьбы она ему как чужая! Все ученые книги читает и сама целые тетради исписывает.

Скоро подошли еще гости и составилась довольно веселая компания. Вечер прошел оживленно. Но случайное напоминание рыжего студента о жене инспектора народных училищ на Оке испортило настроение Андрея Ивановича. Он ни на минуту не сомневался, что это была Верочка. И это напоминание раскрыло его сердечную рану, так что, возвратясь после вечера в Академию, он почувствовал невыносимую тоску. Он ясно сознавал, что его счастье потеряно. И потеряно навсегда. Его уже никогда не воротишь, оно ушло, образовав в душе пустоту, которую совершенно нечем заполнить.

«Верочка, значит, тоже несет тяжесть креста, — думал он. — И она, покорившись судьбе, осталась сердцем верна тому, которого не знала, но с которым однажды ощутила неразрывную связь навеки. Мечта о потерянном счастье владеет ее сознанием. Суровая необходимость заставляет ее раздваиваться: надо жить для семьи, а в душе семья другая, несостоявшаяся. И это уже навсегда, на всю жизнь! Как несказанно мила и очаровательна эта воображаемая в глубине ее души, скрытая от всех, тайная мечта о семье с другим! А действительная семья, подчиняясь неизбежности, остается только внешне благополучною…»

«Да! — содрогнулся от нахлынувших мыслей Заведеев. — Тяжел ее крест! Помоги ей Господи! Мой крест что в сравнении с этим? Мне неизмеримо легче: не приходится двоиться. Один я ношусь с милым образом в душе и испытываю муку, что оригинал этого образа для меня недосягаем. Но сам я остаюсь, по крайней мере, свободным! Вся моя жизнь впереди! — думал Заведеев. — Однако, будешь вот так по гостям ходить, как сегодня, того и смотри, попадешься кому-нибудь случайно и не ведаючи окажешься в таком же двойственном крестоношении, как Верочка! Нет! Надо как-то обезопасить себя, — решил он. — А то уловлять будут. Да и с крестом своим справиться не знаешь как! — простонал Заведеев. — Все образ Верочки как живой стоит в воображении! Что бы ни делал, чем бы ни занимался, — он тут как тут! Ведь совершенно здоров, а до расстройства нервов, кажется, дойдешь! Главное — худо то, что иногда такая тоска нападает из-за навек утерянного счастья, что цель жизни расплывается…

Что же за слепое стечение обстоятельств, что люди, которые друг без друга жить не могут по-настоящему и как бы предназначены составлять единую гармоническую жизнь, по каким-то причинам должны жить не только врозь, но еще и против воли, в соединении с людьми, ничего с ними общего по душе не имеющими? Для чего это? Что за игра судьбы на страдание людям?

Что за цель моего креста и креста Верочки? — жгла мысль голову Заведеева. — Да и Дуняша, отказавшись стать моей спутницей в жизни, осталась не без душевной тяжести на всю жизнь! Правда, крест Дуняши легче, но зачем он? Вот я — один, и весь в науку ушел. Надо бы, кажется, забыться, в приобретении знаний найти успокоение. И острота чувств давно должна бы притупиться. А, однако же, иногда бывает настолько невыносимо и тяжело, что весь мир становится не мил! Прямо болезненное состояние! Надо же его чем-нибудь излечить, заживить сердечную рану!»

Заведеев обратил взор на икону и, полагая на себя крестное знамение, возбужденно сказал вслух:

— «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Я не перестаю молить Бога, а упокоения все нет, — и поник головой. — Знать, не умею просить! Верно, холодна моя молитва!

И в другие дни так же долго и упорно думал Андрей Иванович о своей участи и не находил ответов на мучительные мысли и вопросы. И от этого еще тяжелее и безнадежнее становилось у него на душе.

* * *

Старый лаврский иеромонах отец Савватий, сидя на деревянном табурете, бледными как у мертвеца губами едва считал бой стенных часов. Насчитал всего одиннадцать. Он неторопливо потер переносицу, передернул несколько раз костяшками четок и, медленно повернувшись к сидевшему на диване Андрею Ивановичу, сказал:

— Пробили свое и опять: тик-так, тик-так! Придет время, опять зазвонят, и зазвонят двенадцать, а потом опять. И каждый раз звонят, сколько нужно! И пробьют не больше и не меньше, а сколько нужно!

Отец Савватий задумался, а затем медленно продолжил:

— Так и в жизни человека: все идет своим чередом и ничего зря не происходит. Живешь спокойно, ровно, осмотрительно. Это и значит: «тик-так». Налетело чувство — в сердце зазвонило: радостное чувство зазвонило светло, горькое чувство зазвонило мрачно. Пролетела волна бурного чувства, и жизнь опять вошла в свое русло — опять «тик-так»! А пока живешь, все так и будет: то спокойная жизнь, то волнения. Если бы в жизни шло только «тик-так», то это была бы машина и ничего больше! Испортилась бы машина, перестало «тик-так», и конец машине — жизнь в ней кончилась навсегда. А человеческая жизнь — не машина, и человек волен управлять всем, что у него на душе появляется; он может чувства укротить, желание ослабить, ненужное прекратить и возбудить другое. Если чувство здоровое и ведет к славе Божией, а это уж человек определить может, то пусть оно в душе звонит, покуда само не утихнет! Если же это не во славу Божию, то все усилия нужно употребить, чтобы внутренняя жизнь опять пошла как «тик-так».

— Да что мне делать, батюшка, когда страшная тоска нападает и сладу с ней нет? — почти выкрикнул со стоном Андрей Иванович. — Ну, понимаете, образ, носимый мною в душе, настолько и до того ясен, что точно живой человек рядом со мной находится! А тут вот словно буря бушует! — ударив себя в грудь, простонал Андрей Иванович.

— А и пусть! — бесстрастно прошамкал отец Савватий. — Буре, значит, пришло время быть. А ты не опускай руки — стой против! Да еще говори: «Не боюсь! Все могу во укрепляющем меня Иисусе». Будешь бороться с бурей, она реже будет приходить к тебе, да и кратковременнее и слабее будет. А такая уж и не страшна.