- Глава I. Введение. Стимулы борьбы с советской властью: национальное сознание

- Глава II. Стимулы борьбы с советской властью: социальные, экономические, психологические

- Глава III. Политическая карта Российского государства к середине 1918 года: Северная область, Финляндия, Прибалтийский край, Литва, Польша, Северо-западная область

- Глава IV. Бессарабия

- Глава V. Украйна

- Глава VI. Крым

- Глава VII. Закавказье

- Глава VIII. Дон: внутреннее строительство и вооруженная борьба с большевиками

- Глава IX. Дон: внешняя политика

- Глава X. Противобольшиевицкие организации внутри России: «Правый Центр», «Национальный Центр», «Союз Возрождения России», «Союз защиты Родины и Свободы» (Савинков)

- Глава XI. Германофильство Правого Центра и Милюкова. Группа Шульгина. Взаимоотношения Добровольческой армии с политическими организациями и союзниками. Роль офицерства

- Глава XII. Противобольшевицкое движение на Востоке: чехо-словаки, «Комитет Членов Учредительного Собрания» и «Народная армия»

- Глава XIII. Власть и армия в Сибири и на Урале

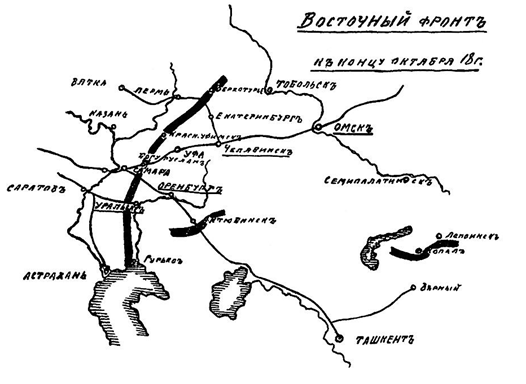

- Глава XIV. Дальний Восток. Военное положение на Восточном фронте. «Интервенция»

- Глава XIV. Внешние затруднения Добровольческой армии: немецкая оккупация, Астраханская и Южная армии

- Глава XVI. Внешние затруднения Добровольческой армии: отношения с Донским атаманом

- Глава ХVII. Конституция Добровольческой власти. Внутренний кризис армии: ориентации и лозунги

- Глава XVIII. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии

- Глава XIX. Красная армия

- Глава XX. Второй кубанский поход: силы и средства сторон; театр; план операции

- Глава XXI. Взятие Торговой. Смерть генерала Маркова

- Глава XXII. Поход и бой от Великокняжеской до Белой глины

- Глава ХХIII. Тихорецкая операция

- Глава XXIV. Положение к 1 августа армии и освобожденного края. Облик Добровольческой армии

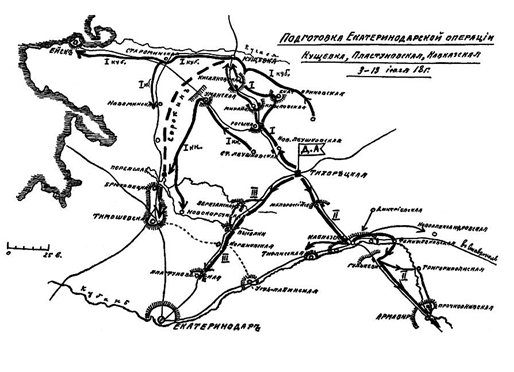

- Глава XXV. Второй кубанский поход. Подготовка Екатеринодарской операции: Кущевка, Кавказская, занятие Ставрополя, Пластуновская

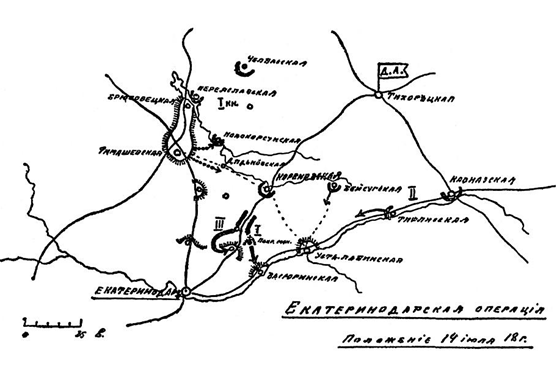

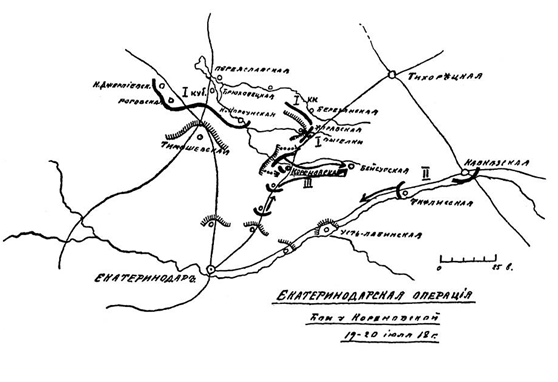

- Глава XXVI. Бои на путях к Екатеринодару. Кореновская

- Глава XXVII. Взятие Екатеринодара

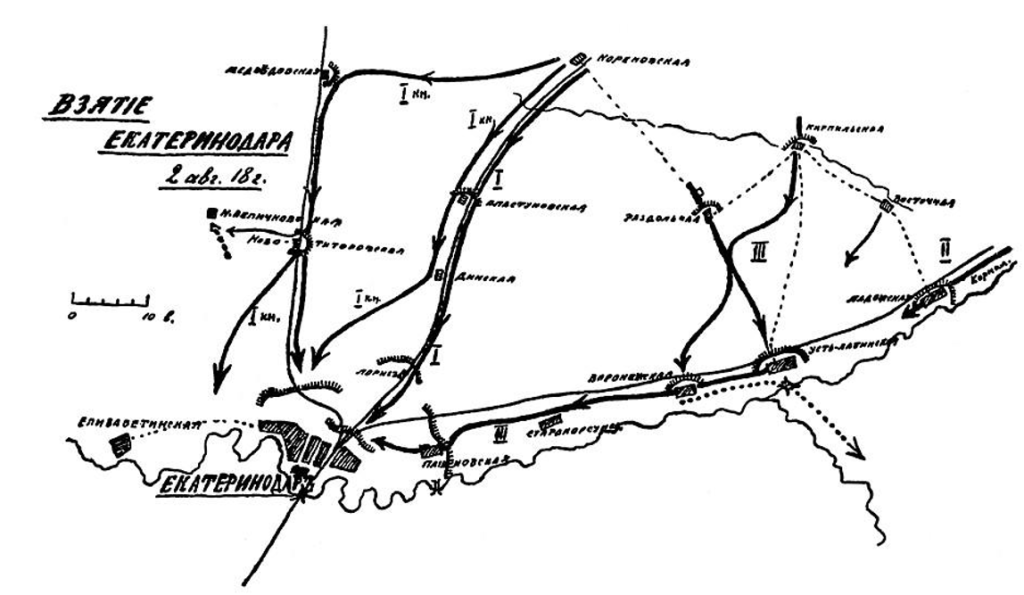

- Глава XXVIII. Политика кубанской власти. Взаимоотношения Кубани и Добровольческой армии осенью 1918 года

- Глава XXIX. Состав и положение Добровольческой армии в августе. Расположение сторон. Дальнейший план операции. Второй Кубанский поход: Освобождение Западной Кубани и Черноморской губернии. Преследование большевиков в Закубаньи. Взятие Майкопа

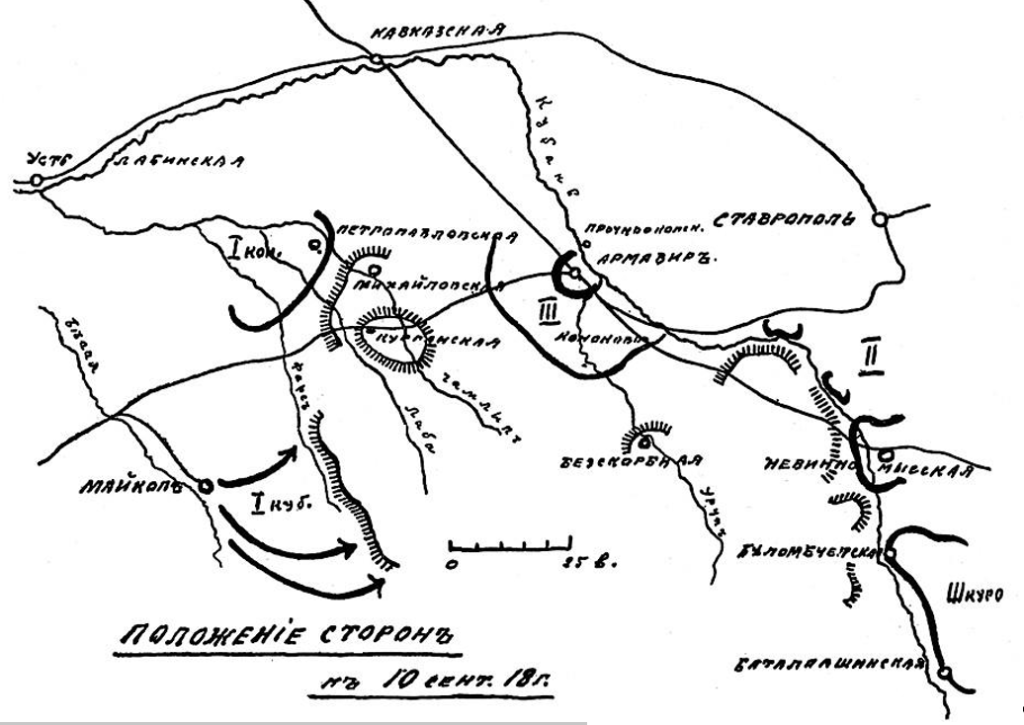

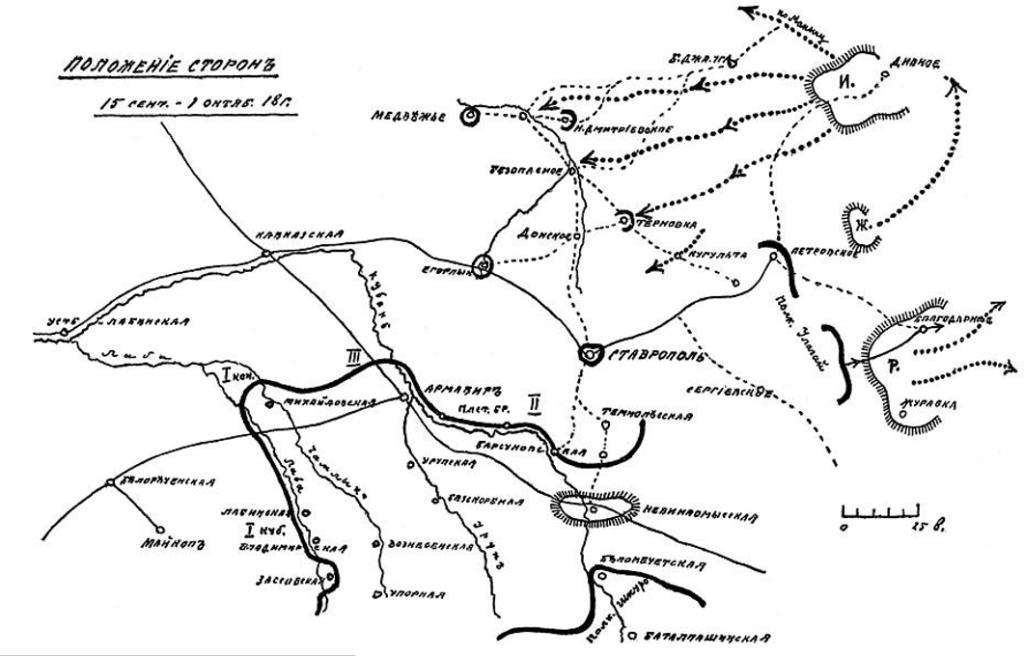

- Глава XXX. Состояние большевицких войск Северного Кавказа в августе и сентябре. Наступление наше в августе 18 г. Бои под Ставрополем, взятие Армавира и Невинномысской. Стратегическое окружение большевицкой армии

- Глава XXXI. Переход большевиков в контрнаступление в начале сентября 1918 года на Армавир, Ставрополь и по верхней Кубани. Перемена большевицкого командования и плана операции. Отступление большевиков в конце сентября к Невинномысской. Преследование их нашей конницей к Урупу. «Мятеж» Сорокина и его смерть. Террор в Пятигорске

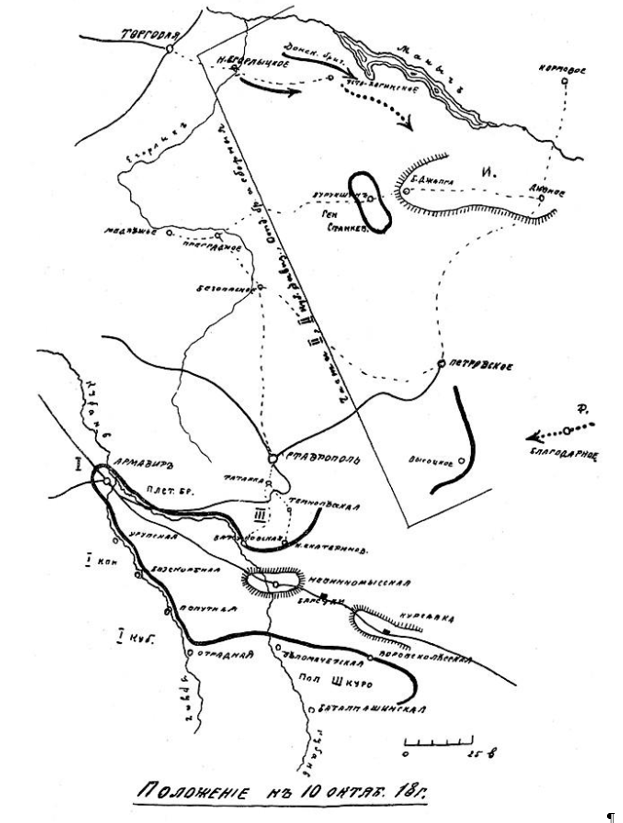

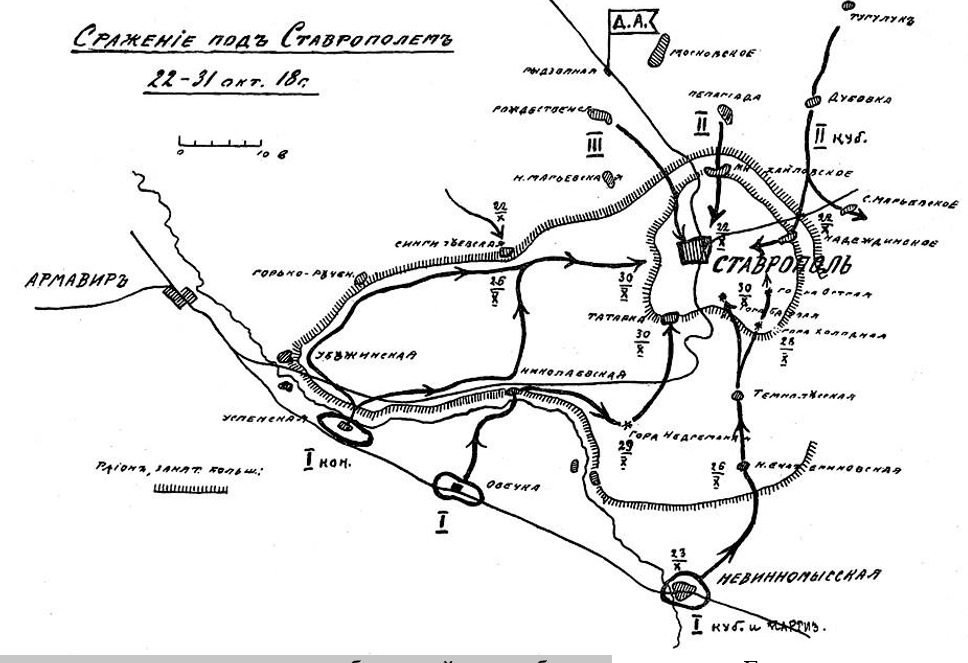

- Глава XXXII. Оставление нами Ставрополя. Бои под Армавиром, на Урупе и в Баталпашинском отделе. Очищение от большевиков левого берега Кубани. Двадцати-восьмидневное сражение под Ставрополем (10 октября — 7 ноября)

- Глава XXXIII. Соприкосновение Добровольческой армии с немцами и грузинами. Наши взаимоотношения

- Глава XXXIV. События на Дону осенью 1918 года: положение на фронте; взаимоотношения с Добровольческой армией; проект Доно-Кавказского союза; Донской Круг

- Глава XXXV. Вопрос о всероссийской власти. Отношение к нему русской общественности и политических групп. Позиция вел. князя Николая Николаевича. Уфимская директория. Взаимоотношения командования Добровольческой армии с директорией

- Глава XXXVI. «Военно-походное» управление. Добровольческая политика. Образование «Особого совещания»

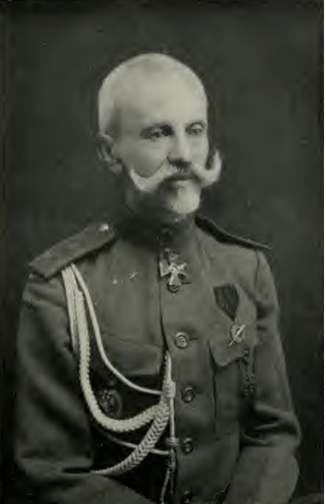

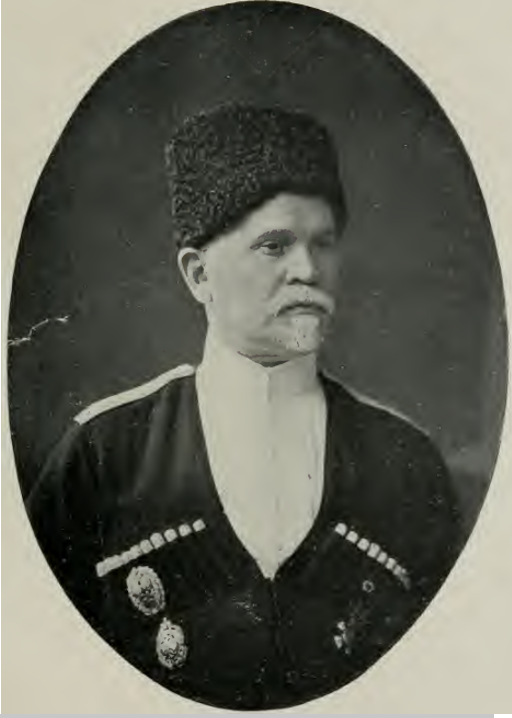

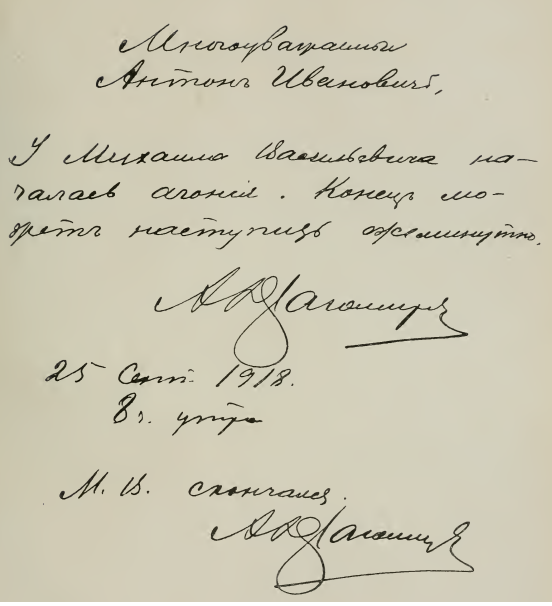

- Глава XXXVII. Приступ к государственному строительству на Юге. Смерть генерала Алексеева

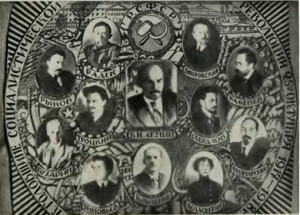

Оригинал. Книгоиздательство «Слово». 1924

Очерки Русской Смуты. Том 3. Белое движение и борьба добровольческой армии. Май–октябрь 1918 года

Глава I. Введение. Стимулы борьбы с советской властью: национальное сознание

История откроет нам со временем истоки большевизма — того огромного и страшного явления, которое раздавило Россию и потрясло Мир, установить отдаленный и близкие причины катастрофы, заложенный в историческом прошлом страны, в духе ее народа, в социальных и экономических условиях его жизни. В цепи событий, поражающих современников своей полной неожиданностью, жестокой извращенностью и хаотической непоследовательностью — история найдет тесную связь, суровую закономерность и, может быть, трагическую неизбежность…

Но и перспектива времени не гарантирует еще абсолютной правды. Вселенская правда нам недоступна. Есть только многогранные отражения ее. И те, кто делают историю, и те, кто пишут ее, не могут сбросить с себя окончательно уз, налагаемых традициями и идеями эпохи, нации, общества, класса. Смутное время найдет и своего Карамзина с его национально-историческим подходом, и своего Жореса, который во введении к капитальному труду «История великой французской революции», порвав обязательные покровы объективности, говорит: «мы намереваемся изложить события с социалистической точки зрения для народа, для рабочих и крестьян».

Тем труднее положение современников, участников событий. Их мысленный взор застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контурами факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникали уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего… Свидетельство современников, однако, весьма ценно. Не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание.

С такой точки зрения я и смотрю на задачу моих «Очерков».

В этой книге я пишу главным образом о борьбе Добровольческой армии с советской властью в 1918 году, захватывая однородный и цельный период — с весны до осени, когда поражение центральных держав принесло совершенно новую политическую конъюнктуру, существенно отразившись и на условиях нашей борьбы. С этим событием почти совпала смерть ген. Алексеева, завершившая нашу совместную деятельность, и окончание Второго Кубанского похода Добровольческой Армии…

Менее подробно я буду останавливаться на прочих фронтах и формах противобольшевицкого движения, не связанных внутренне с судьбою Армии. Точно так же, говоря о большевизме, я главным образом касаюсь реальных его последствий и «достижений». Они, наряду со стихийными следствиями мировой войны и революции, в конец разрушили благосостояние страны и принизили дух ее народа. Они же дали стимулы той постоянной и непрекращающейся борьбе, которая продолжается и ныне, после падения всех белых фронтов, проявляясь в чрезвычайно разнообразных формах — активно и пассивно, явно и тайно, сознательно и рефлективно. И будет длиться до тех пор, нока не исчезнет возбуждающее ее начало — советская власть, ненавистная народу.

Поэтому в общем, пока еще тихом, но грозном ропоте народного моря тонут бесследно голоса представителей новых течений общественной мысли, осуждающих те или иные формы преодоления большевизма или приемлющих его, как власть «эволюционно изживающую себя и подверженную внутреннему органическому перерождению».

Противобольшевицкие движения не создавались отдельными людьми — они вырастали стихийно и непредотвратимо. И подобно тому, как некогда слово русских оппортунистов было бессильно остановить разрушительный поток народного безумия, так в будущем оно не в силах будет ввести в спокойное русло и в формы государственно-целесообразные проявления народного гнева.

* * *

Стимулы для борьбы с советской властью были крайне разнообразны, находя отклик почти во всех слоях русского народа и затрагивая самые чувствительные стороны народной психики.

Основной порочный недуг советской власти заключался в том, что эта власть не была национальной.

Никогда еще в русской истории после татарского ига представители страны, какими в дни величайшего ее падения явились последовательно господа Иоффе, Бронштейн и Бриллиант[1], не подвергались большему унижению, чем на Брест-Литовской конференции.

Никогда еще вероятно к жизненным интересам государства полномочные послы» его не относились с таким грубым невежеством или презрением, как те лица, которые говорили теперь от имени русского народа.

Трижды прерывалась и трижды возобновлялась мирная конференция. Встретив в третий раз все те же непомерные требования со стороны враждебных держав, — Бронштейн (конец января) отказался подписать мирный договор и уехал в Петроград, заявив вместе с тем, что советское правительство демобилизует армию и «выводит народ из войны»…

Но 6 февраля германские армии перешли в наступление по всему Восточному фронту, не встречая почти никакого сопротивления[2], и совет народных комиссаров в тот же день сообщил радиотелеграммой о принятии всех условии центральных держав. Наступление австро-германцев тем не менее продолжалось, достигнув к марту месяцу линии Псков–Киев–Одесса.

В конечном итоге последствия Брест-Литовского мирного договора (19 февраля) и дополнительных к нему соглашений свелись к следующему:

В политическом отношении: отторжение от России Финляндии, Украйны, Крыма, Прибалтийского края, Литвы, Польши, Грузин, Батума, Карса и Ардагана. Одни из этих окраин получили независимость, в других допускался плебисцит, исход которого предрешался фактом военной оккупации их германцами и турками.

Мирный договор этот довершил распад России, наметившийся в результате ослабления и вырождения центральной власти и максимализма в национальных устремлениях. Помимо отторжения огромной территории, страна отрезывалась от Балтийского и Черного морей; лишалась жизненно необходимых условии своего экономического развития, становясь данником новообразовании, за призрачной самостоятельностью которых виднелась сила германского меча и капитала; теряла, наконец, более или менее обороноспособные рубежи, культурные и промышленные центры и важнейшие железнодорожные узлы — обстоятельство, лишавшее признаков государственной целесообразности всю нервную систему страны — ее сеть железных путей.

Россия отбрасывалась политически назад, к началу ХVII века, теряя одним ударом все, что было приобретено за три столетия на Западе и Юге гениальными усилиями ее собирателей, кровью ее воинства, трудами ее народа.

В экономическом отношении на Русское государство легли и прямые тяготы, непосильные для его разрушенного экономического положения. Восстановлен был с Германией торговый договор 1904 г.[3], причем остались прежние тарифы, которые ввиду обесценения рубля (тогда уже ½) привели фактически к беспошлинному ввозу германских товаров в Россию. Обусловлена была уплата убытков, понесенных в процессе революции или в силу советского законодательства лицами немецкого происхождения; за ними сохранены социальные и экономические права. Эти условия имели тем большее значение, что немецкий капитал являлся крупнейшим участником нашей промышленности и что цифра вкладов его только в акционерных предприятиях превышала 500 милл. золотых рублей. В скрытом виде наложена была на Россию и контрибуция в 6 миллиардов марок золотом «за все финансовые обязательства, предусмотренные договором»[4]… Наконец, огромные плодородные русские области с брошенными в них бесчисленными военными материалами оставлялись в руках австро-германцев. Как заявил цинично на конгрессе Чернин, «пока не заключен всеобщий мир, австро-германцы не могут отдать оккупированных областей; они являются областями снабжения нашей армии, с их фабриками, заводами, возделываемыми полями и т. д.»… А в союзном совещании приводил и мотивы такого требования: «Германия и Венгрия не дают больше ничего. Без подвоза извне в Австрии через несколько недель начнется повальный мор».

В военном отношении Россия обязывалась демобилизовать армию, разоружить флот и допускала впредь до выполнения всех условий договора занятие немцами Западного Края до линии Нарва-Рогачев.

Таким образом в силу официальных договоров и тайных сношений с правительством народных комиссаров, Россия поступала в полную экономическую зависимость от Германии, превращалась в новую базу центральных держав для борьбы с союзниками, базу, из которой можно было черпать военные материалы, обильные запасы всякого снабжения и даже людские контингенты — не только в виде сотен тысяч пленных австро-германцев, подлежавших возвращению из России, но и в качестве дружин рабочих, вербуемых во всех областях германской оккупации и становившихся затем в положение рабов.

* * *

Какое же оправдание имела Брест-Литовская трагедия?

Фразы советских правителей о «разгорающемся уже пожаре мировой революции», о переговорах «через головы немецких генералов с немецким пролетариатом» — были только фразами, предназначенными для толпы. Внутреннее положение Европы не давало никаких решительно оснований для подобного оптимизма народных комиссаров. В период Брест-Литовских переговоров состоялась, правда, сначала в Австрии, потом в Берлине всеобщая забастовка; о мотивах последней лидер независимых соц.-демокр. Гаазе говорил в рейхстаге: «Забастовка велась не для мелких экономических завоеваний, но служила политическим протестом с высоко идейной целью. Немецкие рабочие возмущались тем, что им приходится ковать цепи для угнетения русских братьев, бросивших оружие». Но это была лишь кратковременная вспышка, по существу использовавшая только подходящий предлог для сведения счетов социал-демократов со своим правительством. Рейхстаг огромным большинством одобрил мирные условия, при воздержавшихся социалистах большинства и против голосов «независимых».

Еще менее основания имело заявление Ленина, что договор этот — «только передышка, только клочок бумажки, который можно порвать когда угодно»… Немцы имели тогда реальную силу и обеспечили себе достаточные гарантии и выгодное стратегическое положение, чтобы настоять на выполнении договора.

Быть может, однако, в расположении советской власти не было уже никаких ресурсов, и «похабный мир» являлся неотвратимым? Даже советская Ставка не могла согласиться с такой безнадежной точкой зрения. Начальник штаба главковерха ген. Бонч-Бруевич на военном совете 22 января[5] настаивал на необходимости продолжения борьбы, указывая и новые способы ее: немедленный увоз всей материальной части вглубь страны, отказ от сплошных фронтов, переход к маневренным действиям на важнейших направлениях к жизненным центрам страны и широкая партизанская война. Силы для этой борьбы он видел в новой «рабоче-крестьянской» армии, в национальных формированиях и в уцелевших частях старой армии.

Можно быть различного мнения о боевой ценности всех этих элементов, но не подлежит сомнению, что огромные русские просторы, объятые восстанием, поглотили бы такие колоссальные силы и средства ослабленных уже в конец германцев, что вторжение их вглубь России приблизило бы катастрофу на Западном фронте…

Но для этого большевикам пришлось бы временно отказаться от демагогических лозунгов и повременить с гражданской войной.

Наконец, в то самое время, когда совет народных комиссаров в бурных и панических заседаниях обсуждал жестокий ультиматум центральных держав, в стане врагов настроение было еще более подавленным. Германское правительство, опасаясь разрыва, употребляло все усилия, чтобы сдержать неумеренные требования главной квартиры. Граф Чернин угрожал, что Австрия заключит сепаратный мир с Россией, если чрезмерная требовательность ее союзников расстроит переговоры. Берлин, Крейцнах (Ставка) и Вена переживали дни томительного ожидания и страха, не считая возможным вести длительную войну на Восточном фронте, хотя бы и против разваливавшейся армии. И когда после перерыва переговоров в Брест-Литовск к 7 января приехал Троцкиий, «было любопытно видеть — говорит Чернин — какая радость охватила германцев. И эта неожиданная, столь бурно проявившаяся радость доказала, как тяжела была для них мысль, что русские могут не приехать».

* * *

Итак, Германии нужен был мир во что бы то ни стало. Никакие промежуточные формы его (перемирие, «ни мира, ни войны») не могли спасти положения. Совету народных комиссаров также нужен был мир — какою угодно ценой, хотя бы ценою расчленения, унижения и разрушения России.

Лишь бы сохранить власть.

Этот мотив довольно откровенно прозвучал и в воззвании Совета в ночь на 6 февраля «ко всему трудящемуся населению России» — воззвании, оправдывавшем согласие совета на предъявленные ему центральными державами требования мира: «мы хотим мира, мы готовы принять тяжкий мир, но мы должны быть готовы к отпору, если германская контрреволюция попытается окончательно затянуть петлю на наш совет».

Только тогда отпор!

«Поставленная народом под знаком мира» советская власть должна была дать мир, хотя бы призрачный, иначе ей угрожала гибель. Гибель «в порядке народного гнева» или в силу германского наступления и оккупации столиц.

Мотив самосохранения советской власти, поставленный в основание Брест-Литовского действа, не вызывал никогда сколько-нибудь серьезных сомнений среди русской общественности. Несколько иначе обстоял вопрос по поводу другого обвинения народных комиссаров, вызывающего и поныне двоякое к себе отношение. Один считают Брест-Литовск просто комедией, разыгранной для соблюдения приличий, так как платные агенты германского генерального штаба, в числе которых называют Ленина и Троцкого, не могли не исполнить требований своих нанимателей. Другие отказываются признать это преступление, быть может, не столько по доверию к названным лицам, сколько из-за сознания чудовищности самого факта, смертельного стыда и глубокой боли за поруганное национальное достоинство России…

Немецкий генеральный штаб, который мог бы открыть глаза миру, молчит. В этих кругах есть своя профессиональная этика, не допускающая оглашения имен секретных сотрудников… Лично у меня в могилевской Ставке был в руках материал, создававший серьезные обвинения против Ленина и безусловно уличавший Раковского в шпионской деятельности в пользу центральных держав. В печати, русской и заграничной, кроме следственного производства о восстании большевиков 3–5 июля 1917 г., появлялись многократно данные, более или менее серьезные и правдоподобные. В ноябре 1918 г. в американской прессе были опубликованы официально документы[6], собранные Э. Сиссоном, командированным в Россию американским правительством. Ему «при содействии различных политических партий и лиц, служащих у большевиков», удалось достать около 70 документов, характеризующих как влияние немцев при посредстве большевиков на внутренние события в России, так и использование ими советской власти с первых же дней ее существования в интересах Германии. Я не буду останавливаться на этих материалах, рисующих подчиненное сотрудничество большевиков с германским генеральным штабом. Приведу лишь один основной документ, относящийся к самому началу революции:

Имперский Банк

2 марта 1917 г.

Берлин.

Представителям всех германских банков в Швеции.

Вы сим извещаетесь, что требования на денежные средства для целей пропаганды мира в России будут получаться через Финляндию. Требования эти будут исходить от следующих лиц: Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, Сиверса и Меркалина, текущие счета которых открыты в соответствии с нашим приказом № 2754 в отделениях частных германских банков в Швеции, Норвегии и Швейцарии. Все эти требования должны быть снабжены подписью «Диршау» или «Волькенберг». С любой из этих подписей требования вышеупомянутых лиц должны быть дополняемы без промедления.

№ 7432. Имперский Банк.

Несколько мягче, но все же довольно определенно высказывалась по этому вопросу немецкая демократия. Соц.-дем. Бернштейн 11 января 1918 г. писал по поводу Брестских переговоров: «в военных кругах Германии успех переговоров с русскими совершенно открыто объясняют тем, что все, кто нужно, подмазаны. Что же касается нас, немецких социалистов, то, будучи на основании опыта многолетнего общения с Лениным и Троцким убеждены в их личной честности, мы стоим перед неразрешимой загадкой. Некоторые ищут разрешения загадки в том, что быть может первоначально большевики по чисто деловым соображениям воспользовались немецкими деньгами в интересах своей агитации и в настоящее время являются пленниками этого необдуманного шага»…

Я не знаю, что правильнее — уверенность Сиссона или прозрение немецких социалистов. Но вся совокупность трагических обстоятельств взаимоотношений немцев с большевиками создавало мне лично интуитивное глубокое убеждение в предательстве советских комиссаров. Такое убеждение, присущее широким кругам русской общественности, проникало в народ и обостряло ненависть к советской власти.

Каковы бы ни были внутренние побуждения народных комиссаров, перед Россией встал во всей своей гнетущей тяжести грозный реальный факт:

— Брест-Литовск.

Завершение в столь чудовищных формах длительного процесса разрушения армии, страны и ее международного значения как будто разбудило наконец сознание верхних слоев русского народа. Чрезвычайно единодушно вся русская общественность, весь пестрый конгломерат политических партий, вся печать, кроме официальных советских органов, отнеслись с глубоким негодованием к этому явному предательству интересов России. Даже на искусственно подобранном 4-м съезде советов, решавшем судьбу Германии, России и русской революции, из 700 голосов нашлось все же 300, протестовавших против заключения мира; они принадлежали не только профессиональным партийным деятелям лево-с.-р.-ского толка, но и рядовым крестьянам и рабочим. Рабочие промышленности и транспорта впоследствии, поняв всю экономическую тяжесть договора, воспрепятствовали широкому исполнению его, не допустив вывоза в Германию поездом с «национализированными» советской властью запасами мануфактуры, меди и проч. Московский комитет партии большевиков на экстренном заседании 7-го февраля постановил «настаивать на пересмотре советом народных комиссаров принятого решения, считая его «вредным делом для мировой революции» и призывая «вести беспощадную борьбу за демократический мир». Даже партия русских анархистов считала, что «Брестский мир навязан трудовому народу коммунистической власть… вопреки ясно выраженному желанию трудовых масс не подписывать мира с германским империализмом и продолжать революционное сопротивление»…

Как бы ни были разнообразны внешние обоснования этого широкого протеста, в основе его более или менее явно, более или менее ярко выступало национальное чувство. Конечно — только в верхних слоях. Потому что народ в широком смысле этого слова — или «трудовые массы» по другой терминологии — в этот период революции относился к чисто духовной стороне вопроса с величайшим равнодушием. Реальные же последствия событий сказывались не сразу.

Национальное чувство укрепило идеологию противобольшевицкого движения, дало ему новый стимул, значительно расширило базу борющихся сил и объединило большинство их в основной, по крайней мере, цели.

Оно намечало также пути внешней ориентации, вернув прочность почти истлевшим на пожаре революции нитям, связывавшим нас с Согласием, и прибавив к чисто моральным уже обоснованиям его («недопустимость измены союзникам») и элемент целесообразности[7].

Наконец подъем национального чувства дал сильный толчок к укреплению или созданию целого ряда внутренних фронтов — на севере, востоке и юге, к оживлению деятельности московских противобольшевицких организаций и, вообще, к началу той тяжкой борьбы, которая в течение нескольких лет сжимала петлю на шее советской власти.

Глава II. Стимулы борьбы с советской властью: социальные, экономические, психологические

К середине 18 г. обострение отношений к советской власти в широких слоях населения достигло уже большого напряжения, основываясь не только на возмущенном национальном чувстве, но и на причинах социального, экономического и психологического характера.

* * *

Отходил от власти дезорганизованный ею пролетариат.

Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону[8], в месячный срок, национализация промышленности, разрушение торговли и транспорта, расстройство обмена с деревней и другие причины общего характера одним из важных последствий своих имели ставший хроническим кризис городов. Население их, не исключая покровительствуемого властью пролетариата, попало в тягчайшее материальное положение, испытывая гнет безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора.

Как следствие всех этих явлений, началось расстройство рядов пролетариата и качественное его ослабление. Более беспокойные, властные и вместе с тем аморальные его элементы уходили в ряды советской бюрократии, в ее опричнину, в состав карательных экспедиций, не редко на вольный разбойный промысел. Уходили добровольно — иногда от не остывшего еще революционного экстаза — в красную гвардию, потом по повинности — в красную армию. Там они теряли связь со своим классом или гибли. Более хозяйственные и предприимчивые люди, в том числе множество квалифицированных рабочих, переходили с фабрик и заводов на кустарный промысел, или бежали в деревню, оседая на земле. Оставались лишь более рыхлые или консервативные в отношении веками установившегося уклада жизни. поступившие в конечном результате в разряд государственных пенсионеров: «пролетарская власть», взявшая в свои руки предприятия, вынуждена была содержать рабочих на счет казны, независимо от ценности труда и выгодности предприятий. Но так как разоренное государство вынести такой тяготы фактически не могло, то жизнь этой категории рабочих с каждым днем становилась тяжелее и безотраднее. Если вторая группа была для правительства безусловно потеряна, то и в этой третьей, им благотворимой, иллюзии первых месяцев революции в значительной мере поблекли, и создавалась оппозиция к власти, хотя и не организованная. Первоначально она не выходила из рамок местных экономических интересов. Но мало-помалу под напором жизни эти рамки раздвигались.

Уже в конце марта 18 г. собрание фабрично-заводских уполномоченных Петрограда говорило:

«Позорный мир, голод, и сумело ведущаяся эвакуация, полная дезорганизация фабрично-заводской жизни — все это обрушилось на рабочих… Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже нс организуют борьбы в защиту прав рабочих. На улицах и в домах днем и ночью происходят убийства… Убывают не врагов народа, а мирных граждан — рабочих, крестьян, студентов… Мы протестуем и требуем открытого суда над всеми, совершающими зверства и убийства».

С весны 1918 г. оппозиция рабочего класса к советской власти стала проявляться в формах активных, иногда угрожающих. Таковы, например, крупные волнения и забастовки в Петрограде и Сормове, вооруженные восстания на Ижорском и Сестрорецком заводах, и в особенности Воткинское и Ижевское восстания. Последнее потребовало от советской власти больших усилий и жертв, длилось три месяца и было кроваво подавлено в начале ноября, причем в первый же день овладения Ижевским заводом большевики казнили около 800 восставших рабочих.

При всех этих выступлениях, на митингах, в резолюциях, воззваниях, слышалось резкое осуждение советской власти, требование Учредительного Собрания и политических свобод.

* * *

Отошло от власти и крестьянство.

Советская власть была вначале весьма слабой, и крестьянское море, вынесшее ее на своем гребне, казалось еще слишком взбаламученным и опасным. Поэтому декрет о национализации земли не внес серьезных потрясений в уклад деревенской жизни, предоставленной первоначально своему самостоятельному течению в русле замкнутых классовых интересов.

Но уже к лету 18 года советская власть, несколько окрепнув сама, увидела вместе с тем серьезную опасность в двух явлениях крестьянской жизни: в чрезвычайном росте собственнического инстинкта, грозившем оторвать навсегда крестьянские массы от коммунистических идеалов, и в прекращении обмена деревни с городом, грозившем голодом пролетариату и красной гвардии — единственной, хотя и не вполне надежной опоре власти.

С первой опасностью, олицетворяемой средним крестьянином и «кулаком», советская власть начала бороться разгромом всех бытовых (волость) и революционных (советы и комитеты крестьянских депутатов) установлений деревни и насаждением, подчас вооруженной силой, комитетов бедноты. В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, не хозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас больную и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к «уравнению», т. е. к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов.

Против второй опасности советская власть официально, в порядке управления, выдвинула средство еще более примитивное — вооруженные отряды различного наименования «продовольственные», «карательные», «заградительные», которые шли походом на деревню за «излишками» или отбирали на станциях железных дорог, на перепутьях и заставах крестьянское добро и запасы мешечников.

Власть нс делала попытки государственного регулирования этой своеобразной «социализации», которая обратилась в грабеж и дележ. При малейшем сопротивлении отряды забирали все в порядке контрибуции. Не только подневольная, но и официальная советская печать в 1918 году рисовала «потрясающие картины» походов на деревню, реквизиций и кровавых усмирений…

Отрицательные результаты советской аграрной политики были настолько разительны, что в правых кругах возник даже своеобразный взгляд на лечение социальной болезни путем «прививки большевизма». Так В. Шульгин писал в апреле 18 года: «самое важное, чтобы революция дошла до самого конца; нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу „земля и воля“, погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило»[9].

Правительственная система и практика местной власти в отношении к деревне вызвали упорнейшее сопротивление векового уклада жизни и привели только к укреплению в крестьянстве начал собственности и классового самосознания. Сопротивление проявилось в сжатии крестьянского хозяйства до потребительных норм, что угрожало неисчислимыми бедствиями государственному хозяйству, и в прямых действиях: в 1918 году волна крестьянских возмущений пронеслась по всей советской России, сопровождаемая разорением советских и коммунистических хозяйств, сожжением ж. д. станции и складов, насилиями над комиссарами и членами комитетов бедноты, которых убивали, подвергали мучениям, иногда живыми закапывали в землю. Восстания возникали неорганизованно, стихийно, нося местный характер; бывало, впрочем, как например в Рязанской губернии, что выведенные из терпения притеснениями советской власти крестьяне подымались несколькими уездами, ведя настоящие длительные сражения многотысячными отрядами с пулеметами и орудиями.

Так как восстания эти первым своим результатом имели обыкновенно прекращение всякого подвоза продовольствия в города, то они встречались враждебно городским пролетариатом; между ним и крестьянством ложилась пропасть.

В результате — соединенными усилиями советской власти, пролетариата и его вооруженной силы — красной гвардии крестьянские восстания подавлялись жестоко и беспощадно.

Цели своей — упразднения многомиллионного слоя крестьянства — большевики, однако, не достигли. По советской статистике к 1919 г. число средних, вышесредних и крупных крестьянских хозяйств упало лишь до 49 %, т. е. на 10 % по сравнению с 1917 годом.

Позднее, в марте 19 г., подводя итоги советской аграрной политики и круто меняя ее направление, Ленин говорил, что стремление раздавить среднее крестьянство так, как это сделано с буржуазией, «будет идиотизмом, тупоумием и гибелью дела»… И тут же приводил классическое по своей моральной обнаженности обоснование мысли: «здесь нет той верхушки, которую можно срезать, оставив весь фундамент, все здание — той верхушки, которою в городе были капиталисты»…

В дальнейшем советская власть искала уже «путем завоевания доверия крестьянства»…

Ищет совершенно безнадежно и поныне.

* * *

Буржуазия просто истреблялась.

Ленин поставил задачу теоретически: «обеспечить диктатуру (рабочего класса), свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые являются помехой в деле всякого экономического строительства».

«Чрезвычайная комиссия» решила задачу практически: «мы не ведем войны — писал Лацис — против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс… Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который Вы должны ему предъявить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого»…

Истребление буржуазного класса шло самыми разнообразными путями: отнятием собственности, выселением из жилищ, голодным пайком, трудовой повинностью, лишением свободы; наконец казнями, казнями без конца, без счета.

Скорбь и ужас разлились по земле, одев и траур каждую русскую семью, не пощадив ни таланта, ни силы, ни молодости, внеся и естественное течение общественной жизни, как систему, как норму — институт заложников, родовую месть, надругательство над душой и телом человека, страдания и потоки кроши.

Большевицкая идеология в разряд буржуазии, кроме интеллигентского пролетариата, служилого элемента и мещанства, причисляла еще многочисленные слои других классов: более здоровую и крепкую часть рабочего класса, крупное и среднее крестьянство и, по мотивам вовсе уже не социальным, — социалистическую демократию, которая — один раньше, другие позже (левые с.-р.) — стала в ряды противников большевицкой власти.

Но советская практика делала серьезные различия между этими категориями «контр-революционеров». Буржуазия истреблялась как класс и как среда, недоступная влиянию коммунистических идей, независимо от степени ее сопротивления; рабочие подвергались притеснениям и преследованиям только индивидуально, преимущественно представители партий с.-р. и с.-д.-меньш.; террор в отношении крестьянства был направлен не против личности, а для «подавления его сопротивления власти и собственнических инстинктов»; наконец, по отношению к социалистической демократии в 1918 г. советское правительство, по выражению Ленина, проявило «много терпения и даже добродушия», в надежде, что она «сделает выбор» между большевиками и буржуазной диктатурой. Правда, терпение это было относительным: периодически, особенно же в день разгона Учредительного Собрания, потом в Ленинские дни[10] большевицкие тюрьмы наполнялись социалистами. Хотя положение их было привилегированным, но тюремный режим большевиков стал несравненно тяжелее, чем «царский», и не исключалось применение «высшей меры наказания», если не в силу политики центра, то — самовластия «мест».

Человеческое страдание — всегда страдание. Убийство — всегда убийство, льется ли при этом «белая» или «красная» кровь.

Но когда я читаю такие строки: «историк революции с недоумением и ужасом остановится на тех страницах деятельности коммунистического правительства России, которые говорят о гонениях на анархическую идею и (ее) деятелей. Он не сразу поверит. А, поверив, убедившись в их потрясающей правде, назовет их самыми черными страницами в истории коммунистической государственности»[11]… ..Когда с.-д. Дан пишет[12]: «весть о моем переводе на Урал (на службу по медицинскому ведомству) быстро разнеслась по городу… многие, даже из знакомых большевиков не хотели верить, что возможна такая дикая расправа… У одной большевички даже стояли слезы на глазах» Когда тут же через десяток страниц, без гнева, без осуждения, без «гражданской скорби» он проходит мимо картины искоренения бывшего колчаковского офицерства»: «окна подвала Губчека выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть вглубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых коммунистов рассказывал мне, что расстрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных»… —

..Мне хочется сказать людям в шорах: Говорите о ваших терзаниях. Чтите ваших мертвых. Но когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии — по существу русской интеллигенции, снимите шапку над ней. Ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невознаградимые культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежды!

Оставшаяся в живых буржуазия была побеждена. Часть уходила в районы белых армий; другая — преимущественно крупная буржуазия — банковская и торгово-промышленная знать, к которой большевики относились почему-то с наибольшей терпимостью, шла в эмиграцию; третья — воплотившая в себе идею «буржуазного интернационализма», с большою легкостью принимала подданство и меняла его в любом новообразовании, отколовшемся от русской державы; четвертая — шла на службу к советской власти, составив многочисленные кадры «спецов» и чиновничества — только терпимых «слуг нового режима»; пятая, едва ли не наибольшая численно, обратилась в люмпен-пролетариат, задавленный духовно, бесправный и нищий. Появилась еще одна категория людей, о которых высказал компетентное мнение Ленин: «к нам присоединились… карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас; которые полезли к нам потому, что коммунисты у власти; потому, что более честные «служилые элементы» не пошли к нам работать, вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, никакой честности»[13].

Подобное расслоение произошло и в рядах офицерского корпуса старой армии, на который большевизм обрушился с особенной силою. Это расслоение может быть выражено символически четырьмя известными эпизодами, относящимися к зиме 1918–19 гг.

Генерал Духонин убит большевиками…

Генерал Скалон — военный эксперт большевицкой делегации в Брест-Литовске, не вынеся позора, застрелился…

Генерал Брусилов, «признавая здоровую жизненную основу советской власти», отдал ей свои последние силы.

Полковник Дроздовский сформировал добровольческий отряд и повел его за тысячу верст, на Дон для борьбы с большевиками…

* * *

Но помимо мотивов классового или личного самосохранения, общие явления распада государственной и народной жизни достаточно ярко и наглядно свидетельствовали о гибельности советского режима. Даже в элементарном отражении темной массы.

Народное хозяйство катилось стремительно по наклонной плоскости, ударяя больно по всем сторонам повседневной жизни, ослабляя людей физически и вызывая небывалую смертность.

Террор, широко развитая система шпионажа, лишение всех гражданских свобод, отсутствие норм закона и безграничный произвол власти придавили дух народа, создав невыносимо затхлую атмосферу, в которой, казалось, жить долго невозможно.

Гонения, воздвигнутые на религию, осквернение святынь возмущали народную совесть, и в храмах, переполненных верующими, возносились горячие моления «об избавлении от вражеска плена и раннея смерти».

Казалось, во всех слоях населения и во всех областях жизни были глубокие обоснования и стимулы к борьбе с не-национальной, не-государственной и не-народной властью.

К середине 1918 г., когда я с Добровольческой армией начинал второй Кубанский поход, эта мысль психологически владела всеми. Ее заносили к нам вырвавшиеся из советской России или жившие на Юге мудрые политики, громкие общественные деятели, генералы и офицеры, случайные беженцы. Она проходила красной нитью через все сводки, доклады, донесения с мест, через все разговоры, которые вели многочисленные посетители, бывавшие летом 18 г. у ген. Алексеева и у меня.

Так, например, Милюков писал 3 мая ген. Алексееву: «несомненно психология в России, хотя и не так быстро, как было бы желательно, но все же меняется — и не только на юге, но, как осведомляют меня мои московские друзья, также и на севере. Большевики изжили себя. За отсутствием внешней силы, которая бы их ликвидировала, они начали ликвидироваться изнутри»…

Не менее категорично определялось положение советской России и докладе Левого центра[14]: «в частном разговоре Ленин высказался: «мы, конечно, провалились; но великая заслуга наша в том, что в Париже коммуна просуществовала несколько дней, а у нас в России несколько месяцев». Большевики второго сорта уже теперь понемногу исчезают, а главные деятели получили гарантии от немцев, что драгоценная жизнь их будет сохранена».

Более экспансию относились к событиям штабные сотрудники. Одно из донесений, весьма характерное для общего тона осведомления и для тогдашних настроений Юга, гласило:

«Подводя итоги общему внутреннему политическому состоянию страны, все население Совдепии можно разделить на два лагеря: большевиков и небольшевиков. Грани политических убеждений в различных партиях кровожадным и нелепым управлением Совнаркома совершенно сгладились. Нескончаемые обиды и кровавый террор советской власти в связи с голодом настолько сгустили атмосферу, что вся Совдепия представляет из себя котел с громадным внутренним давлением, и достаточно одного сильного удара в стенку, как произойдет неслыханный и невиданными в летописях истории взрыв, которые даже без внешнего воздействия сметет с лица земли советскую власть и, если во время им не овладеть, то может погрести остатки всякой культуры»…

Прогнозы оказались неверными — мы убедились в этом скоро, ведя тяжелые, кровопролитные бои на северном Кавказе. Неверными — не столько в изображении подлинных народных настроений, сколько в оценке их активности, а, главное, в ошибочном сложении сил. Между тремя основными народными слоями — буржуазией, пролетариатом и крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавшие всегда в потенции, углубления революцией и обостренные разъединявшей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха — единства народного фронта.

Между тем, в противобольшевицком стане все усилия Москвы, Киева, Ростова, Самары, всех политических и общественных организаций — правых и левых — по крайней мере в 18 году, были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и «наилучших» форм государственного строя.

Ни того, ни другого мы не нашли.

Глава III. Политическая карта Российского государства к середине 1918 года: Северная область, Финляндия, Прибалтийский край, Литва, Польша, Северо-западная область

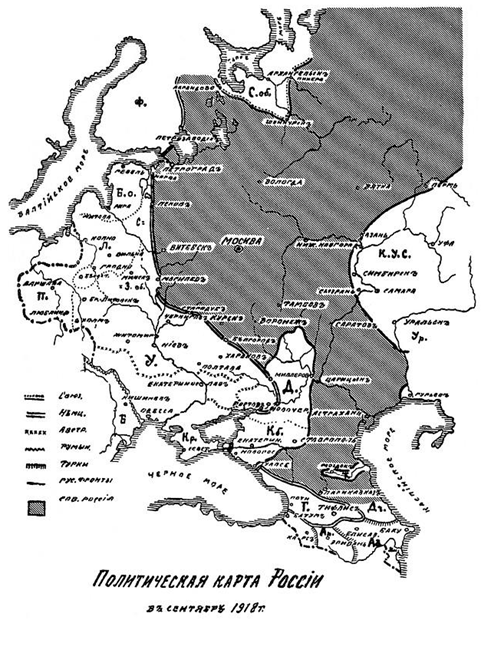

Политическая карта Российского государства к осени 1918 года и до падения центральных держав представляется в следующем виде.

* * *

На крайнем севере Мурманский район оккупировали союзники, преимущественно англичане. Иностранных войск было там ничтожное количество. Только к осени союзники довели их до 9–10 батальонов[15] и 3 батарей[16]. Русские формирования ввиду безлюдности края не превышали нескольких рот. До 2-го августа в районе сохранялась советская организация, и только порваны были официальные сношения местного совета с Москвою. Английскому командованию была безразлична тогда политическая физиономия не только местной власти, но и формируемой им вооруженной силы, в состав которой вошли, в числе прочих, отряды финской красной гвардии, бежавшие из Финляндии, после занятия ее немецкими войсками. Безразличны были также и русские интересы: англичане приступили к формированию особого «корельского батальона», исходя из самоопределения Карелии в отдельную «нацию» и «государство»…

Позднее, 2 августа, союзный десант высадился в Архангельске, который весьма поспешно был брошен большевиками. Английский генерал Пуль вступил в командование всеми войсками Северной области (большая часть Архангельской губ.), в состав которых в Архангельском районе, кроме англичан (4–5 батальонов), вошли американцы (4–5 батальон.), французы (1 бат.), поляки, итальянцы… Эти части начали усиливаться новыми смешанными формированиями, вроде «русско-французской роты», «славяно-британского легиона» и т. д.

Приступлено было также к организации русской вооруженной силы, основанием которой послужили офицерские команды, сформированный в Архангельске из мобилизованных полк с двумя дивизионами артиллерии и, главным образом, крестьянские партизанские отряды, насчитывавшие в общем до 3 тысяч и разбросанные на громадных расстояниях у Пинеги, Шенкурска, на Сев. Двине, Онеге, Печоре, Мезени… Все эти силы были подчинены русскому «командующему войсками»[17], власть которого была, однако, лишь номинальной, ограничиваясь административными и организационными функциями. Англичане, вплоть до ухода союзных войск, держали в своих руках командование, боевое управление и снабжение русских войск. У русского «командующего» не было даже и органов — оперативных и снабжения. Назначенный в конце 18 года командующим войсками ген. Марушевский приступил к использованию партизанских отрядов, обращая их путем вливания офицеров и строевых рот из Архангельска в регулярные части.

К концу 1918 года общая численность союзных войск не превышала 10–15 тысяч смешанных частей весьма посредственного состава, а русских 7-8 тысяч человек, мало еще организованных.

23 июня 18 г. союзные посольства, переезжая спешно из Вологды в Архангельск, издали и широко распространили воззвание, в котором цели занятия Мурмана и дальнейших затем операций союзников в Северной области в направлении к Петрозаводск) и к Вологде объяснялись следующим образом: 1) необходимость охраны края к его богатств от захватных намерений германцев и финнов, в руки которых могла перейти Мурманская жел. дорога, ведущая к единственному незамерзающему порту России; 2) защита России от дальнейших оккупационных намерений германцев; 3) искоренение власти насильников и предоставление русскому народу путем установления правового порядка возможности в нормальных условиях решить свои общественно-политические задачи.

Поскольку первые две цели, вытекая из реальных к непосредственных интересов союзников, трактовались ими серьезно, настолько третья с первых же дней занятия Северной области обратилась исключительно в благовидный предлог морального свойства и в средство агитации.

Местное английское командование определяло цели борьбы разно. Ген. Пуль тотчас по своем прибытии в Архангельск объявил, что «союзники явились для защиты своих интересов, нарушенных появлением в Финляндии германцев», и торопил поэтому русское командование с организацией собственной армии. Сменивший его осенью ген. Айронсайд говорил о «наступлении на Вятку-Котлас для соединения с Колчаком и передачи ему привезенного для его армии имущества[18]». В то же время английским добровольческим частям, отправляемым из Англии на русский север, лондонские власти внушали, что они назначаются «лишь для оккупации, а не для боя».

Наступление, весьма впрочем вялое, союзники, занимавшие огромный фронт от финляндской границы до Пинеги, повели по двум направлениям: на Петрозаводск и на Вологду. В течение 18 г. они достигли, примерно, линии Пинега–Шенкурск–Плесецкая (станц. Сев. ж. д.) — Тургасово–Парандово (станц. Мурм. ж. д.).

На этих направлениях были сосредоточены небольшие советские силы, сведенные к осени 18 г. в две армии и насчитывавшие в общей сложности до 18 тыс. бойцов при 70 орудиях[19].

Войска эти в 1918 году не представляли из себя сколько-нибудь серьезной силы. Армии имели задание активно оборонять подступы к Москве и Петрограду.

С начала августа, после высадки англичан в Архангельске и начавшегося наступления на Вологду, Совет комиссаров пришел в чрезвычайное беспокойство. Большевицкие сводки до крайности преувеличивали и силы союзников[20] их серьезность их намерений. Переписка, обмен телеграммами, панические донесения с фронта свидетельствуют о полной растерянности большевицкой власти и командования. Над Москвой, казалось, нависла огромная угроза и возбужден был даже вопрос о необходимости эвакуации ее… Угрожаемое в то время с востока и юга советское командование начало лихорадочно перебрасывать подкрепления из Петроградского района, даже с Мурманского направления на Архангельское. 5 августа Чичерин обратился к германскому послу Гельфериху с просьбой возложить на германские войска оборону подступов к Петрограду (игнорируя даже Петрозаводск) на позициях по реке Свири, так как все советские силы оттягиваются в Вологду. Между прочим, в то время советская власть захватила в качестве заложников «англо-французскую буржуазию», объявив, что заложники будут расстреляны, если Вологда падет.

Германская главная квартира отнеслась, однако, к этим опасениям без особенного доверия, считая в частности полуразрушенную Мурманскую дорогу, угрожаемую с запада германо-финскими отрядами, достаточно обеспеченной.

Действительно, и силу суровости климата, пустынности театра и, главным образом, направления русской политики Лондона, находившейся под сильным давлением социалистов и рабочей партии, военные действия и Северной области не получили развития, а с уходом союзников фронт этот стал обреченным.

Государственное управление области представляет интерес и том отношении, что, в противовес прочим фронтам, на Севере оно осуществлялось демократией, без давления «белых генералов»: прибывший впоследствии, в начале 19 г. в Архангельск но приглашению Чайковского ген. Миллер стал лишь министром и составе кабинета — военным, путей сообщения, почт и телеграфа.

В начале августа с прибытием в Архангельск англичан советская власть была свергнута и верховное управление перешло к «временному правительству», во главе с Н. Чайковским, из членов Учредительного собрания северных областей, преимущественно левого толка. С неизжитой еще психологией «углубления революции», с традициями «керенщины» и соглашательства, правительство это скоро стало одиозным в глазах буржуазии, офицерства и английского командования. С ведома ген. Пуля, в сентябре правительство было свергнуто офицерством и заточено в Соловецкий монастырь, затем по требованию союзных дипломатов освобождено, причем Н. Чайковскому поручено было сформировать новое правительство из более умеренных элементов; в него вошли преимущественно народные социалисты.

Мурманский край управлялся «краевым советом» почти того же состава, что и при большевиках, подчиненным Архангельску, но, ввиду трудности сообщения, действовавшим почти самостоятельно.

Чайковский в январе 19 года выехал в Париж, где и остался, став членом «Парижского политического совещания» и продолжая числиться председателем правительства; вскоре я получил от него письмо, весьма характерное для программы и иллюзии умеренной социалистической демократии:

«После 8 месяцев работы я могу с удовлетворением сказать, что мы достигли положительных результатов»…

«При организации власти мы исходили из двух положений: 1) что во время войны вся организация правительства должна быть приноровлена к обслуживанию Главного командования и 2), что она должна сохранять за собой самостоятельность в глазах населения, являясь для него защитником прав и свободы и посредником между ним и военным командованием».

«Получилась следующая конструкция: Главнокомандующему (английский генерал Айронсайд) принадлежит вся полнота власти в стране, но фактически… в политическое управление он не вмешивается, разве лишь в исключительных случаях… в интересах немедленных оперативных действий… Благодаря этому, авторитет правительства поддерживается и укрепляется и тем самым доверие, возбуждаемое (к нему) среди населения, распространяется и на командование».

В дальнейшем при развертывании правительства в российском масштабе при такой конструкции его «нет места распространению среди населения подозрений в реакционности власти военного командования и его стремлении к диктатуре»…

Словом, весь вопрос сводился к созданию демократической власти, что достигнуто вполне на Севере и без чего всякая борьба обречена на неуспех.

Указывая, что задача в Северной области «упрощена до игрушечного масштаба». Чайковский все же горячо и задушевно советовал мне применить на Юге эту систему[21].

Жизнь, к сожалению, жестоко разбивала его мечты. Северная область явила пример полного раскола в среде демократии и интеллигенции, неизжитый психоз большевизма в массах и отсутствие в них всякого доверия к своему демократическому правительству. Не привлекши на свою сторону буржуазных кругов, это правительство, вместе с тем, встретило противодействие в широком фронте революционной демократии, в членах Учредительного собрания, в партийных организациях с.-д., с.-р., в земско-городском объединении, рабочих, кооперативах и т. д. Все они вели с правительством длительную борьбу, имевшую главною цель достижение власти. На ряду с этим с начала 19 года вспыхивали одно за другим кровавые восстания в войсках.

Очевидно, формы государственной власти были далеко не основными причинами неуспеха противобольшевицкой борьбы…

* * *

26 ноября финляндское правительство опубликовало декларацию о независимости страны. «В России нет теперь правительства — говорилось в декларации. Так как представители (России) перестали исполнять свои функции в Финляндии, законной русской власти (в стране) не осталось. Войска, расположенные в стране, служат источником ужаса и побуждают революционные элементы к бунту. Анархия в России обязывает финский народ освободиться навсегда от всякой зависимости от России».

Хотя Совет народных комиссаров в конце декабря признал независимость Финляндии, но тем не менее он продолжал вмешиваться активно в гражданскую войну в крае, поддерживая восстание финских коммунистов, снабжая обильно финскую красную гвардию и подкрепляя ее русскими отрядами.

В январе 18 года власть в стране перешла в руки социал-демократов и возглавлялась финским советом комиссаров, который утвердился в Гельсингфорсе; правительство с «белыми» войсками, предводительствуемыми ген. Маннергеймом, вынуждено было уйти на север, где образовался новый центр власти и борьбы — в Вазе. Гражданская война шла с большим ожесточением и переменными успехами, пока белое финляндское правительство не обратилось за помощью к Германии.

В середине марта германцы высадили в Финляндии дивизию ген. фон-дер Гольца, который вместе с Маннергеймом к середине апреля очистил край от красногвардейцев, заняв затем своими войсками все важнейшие стратегические пункты Финляндии.

Ненависть финнов к русским большевикам перешла ко всему, что носило русское имя. Гонению подверглось все русское население, не испытавшее ничего подобного в дни финляндского коммунизма. Если финляндская пресса того времени отражала действительно народные настроения, то они дышали страстной, болезненной нетерпимостью ко всему, что напоминало о России, даже к «проклятым луковицам» — так называли финляндцы купола православных храмов…

Был ли это только угар революционного похмелья или безудержное проявление заложенного прочно национального шовинизма?..

Немецкое влияние в стране окрепло до того, что 6 октября, накануне падения Германии, финляндский сейм высказался за монархию и за предложение престола Финляндии Гессенскому принцу.

Цель оккупации края немецкая главная квартира, помимо подчинения его политическому и экономическому влиянию Германии, видела в возможности «двинуться на Петроград, когда это будет желательно, чтобы свергнуть большевицкую власть»; в угрозе Мурманской жел. дороге и в воспрепятствовании англичанам, продвигавшимся по ней, «утвердиться в Петрограде»[22]. Германия через Финляндию явно протягивала руку к русскому незамерзающему порту на Ледовитом океане, а в то же время Совет комиссаров, обеспокоенный движением англичан, сам просил германское правительство произвести немецко-финский десант на Мурманском побережье[23]…

Просил интервенции «империалистических» войск Германии и финляндской «бедой гвардии»…

Финляндское правительство, возглавляемое и социал-демократом Свинхувудом, и монархистом Манергеймом, одинаково устремляло свои притязания на Печенгу, Восточную Карелию, Аландские острова, позднее на Эстонию, угрожая России окончательным превращением Финского залива в Финляндский.

Мировое положение запутывалось в такой степени, а интересы русского государства отметались с такой легкостью, что все три взаимно враждебные группировки держав наперерыв друг перед другом спешили с признанием независимости Финляндии.

22 декабря состоялось признание со стороны советов. В тот же день признала Финляндию Франция; через два дня — Германия; 23 апреля — Англия, выразив при этом надежду, что Финляндия не станет возражать против решения мирной конференции относительно ее границ.

Этот разрыв государственной связи Финляндии с ее метрополией, хотя и предопределенный историческим ходом событий, но не обеспеченный стратегическими гарантиями, поставил перед будущей Россией ряд вопросов капитальнейшей важности: беззащитность побережья и Петрограда[24]; потеря свободного выхода в Балтийское море через Финский залив и базы русского военного флота; угроза наиболее жизненным русским водным артериям[25] и единственному свободному выходу в Ледовитый океан.

* * *

Прибалтийский край был последовательно оккупирован немецкой армией; в нем введено было общее управление для Эстонии, Лифляндии и Курляндии, соединенных в 18 году в Балтийский округ. Управление военно-полевое, начиная от военного губернатора и кончая военным комендантом.

«Самоопределение» народностей Прибалтийского края (эсты, латыши, немцы и русские) и их будущее в значительной мере предопределялись общей политикой Германии, которая, при наличии серьезных и подчас весьма острых разногласий между правительством, главным командованием, с одной стороны, и парламентскими партиями — с другой, сохраняла твердо свои основные линии:

Имперский канцлер Бетман-Гольвег говорил в рейхстаге: «Германия никогда не вернет освобожденных ею и ее союзниками народов между Балтийским морем и Волынью господству реакционной России, будут ли это поляки, литовцы, балты или латыши»…

Ген. Людендорф «предусматривал соединение эстонцев и латышей — народов германской культуры — в одно государство под прусской гегемонией»…

«Курляндский народный совет» 23 февраля представил императору Вильгельму петицию о принятии им «короны Курляндии», об объединении всей Прибалтики в одно государство и о присоединении его навсегда к Германии.

Сообразно с такими взглядами, германское командование проводило в крае яркую политику германизации во всех областях — быта, школы, экономических отношений и т. д. В остальным отношение немецких властей к русским людям всех политических толков, кроме уличенных в германофобстве, было терпимое.

Об общественных настроениях того времени судить трудно, ибо общественная жизнь в Прибалтике под давлением военного положения и германской военной администрации совершенно замерла.

Нет сомнения, однако, что в Прибалтийском крае германофильские симпатии были совершенно чужды коренному населению. Они проявлялись неумеренно и пылко лишь немецким элементом городов и, главным образом, прибалтийским дворянством, пользовавшимся в России в течение веков привилегированным положением и благосклонностью династии. В органах немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы: признание, что «с горячей симпатией и пламенным восторгом в продолжение четырех лет» оно «следило за успехами германского оружия и болело душой, что не имело возможности на деле доказать свой германизм»[26]… Радость, что «столь долго желанное отделение от России стало, наконец, действительностью»[27]… Призыв «пожертвовать самым дорогим — послать своих сыновей в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими освободителями»[28]…

Напротив, эсты и латыши относились к «освободителям» с глухой враждебностью, не только в силу исторического атавизма, но и по социальным побуждениям: не было сомнения, что Германия поддержит класс крупных помещиков и промышленников — по преимуществу немцев. Они тяготились иностранной опекой, но страх перед большевиками и ненависть к ним были еще сильнее, создавая благодарную почву для враждебных России влияний и национального шовинизма и побуждая их явно к признанию немецкого протектората, а тайно к борьбе за полную независимость.

Как бы то ни было, Прибалтийский край с его портами, связанными с внутренними областями страны рядом могучих ж. д. магистралей и привлекавшими более трети всего нашего внешнего товарообмена, был от России отторгнут, естественные, обороноспособные рубежи потеряны, флот обречен на упразднение и выход в Балтийское море закрыт.

* * *

Положение Литвы, оккупированной немцами еще с 1915 года, было совершенно таким же, как и Прибалтийского края, в смысле характера оккупации и общественных настроений. Новый привходящий элемент составляло разве то обстоятельство, что, кроме естественного страха перед русской анархией, у литовских шовинистов зрели уже планы, подогреваемые германским командованием, относительно объединения Литвы в «этнографических пределах», в которые они включали и большую часть белорусских губерний… Другой отличительной чертой был состав верхнего слоя буржуазии в Литве — по преимуществу поляков. Это обстоятельство облегчало значительно привлечение литовского народа в орбиту германской политики. Племенная рознь, с одной стороны, и польские притязания, с другой, обнаружились уже с самого начала оживившей национальные чаяния русской революции. Еще в мае 17 года польский центральный национальный комитет обратился к литовской «Тарибе» (совету) с приветствием и пожеланием возобновить унию, в которой «народы Литвы — литовцы, поляки и белорусы получили бы гарантию национального, культурного и экономического развития». Литовский совет отказался высказаться в данный момент по возбужденному вопросу и заявил, что был бы «счастлив видеть эту гарантию и теперь — в прекращении деморализации и полонизации литовского народа в церкви и школе»…

Под влиянием общей военно-политической обстановки, Литва не избегла предначертанной ей участи: «Тариба» в начале февраля 18 г. определила будущий строй «независимого» государства и обратилась к протекторату Германии, а 29 апреля император Вильгельм рескриптом своим признал «независимое и свободное Литовское государство, союзное по собственной воле с Германией».

На литовский престол был приглашен немецкий принц.

* * *

В судьбе Западных областей России в период германской гегемонии на Востоке есть черты, совершенно сходные. Представительства народов, населяющих эти области, собранные случайно и в обстановке, не располагавшей ни к духовному равновесию, ни к углубленному прозрению, не были следствием исторически слагавшихся взаимоотношений государств и племен. Мысли, чувства и решения вождей явились производной весьма реальных, но временных, преходящих причин:

1) Наличия на территории их единственной дееспособной силы, давившей на их волю, но обеспечивавшей временно их существование.

2) Страха перед русской анархией.

Не осталась, конечно, без влияния и память о русской политике, слишком мало считавшейся с культурно-национальными стремлениями народностей, населявших империю.

* * *

Едва ли не с наибольшей терпимостью и даже признанием отнеслась Россия к отделению русской Польши. Судьба ее в первой половине 18 г., благодаря резким противоречиям во взглядах берлинского и венского правительств, оставалась неопределенной, границы не установлены, и вся территория оккупирована немцами. Хотя независимость свою Польша получила не только из рук Временного Правительства, но и двух императоров (германского и австрийского), по отношение ее к центральным державам оставалось чрезвычайно сдержанным. И в русском общественном мнении слагалось все более прочное убеждение, что в новом государственном образовании оно найдет дружественное отношение и отклик в своем национальном несчастье.

Отказ польских корпусов, созданных Россией, оказать ей помощь против большевиков и подчинение затем этих войск Регентским советом главнокомандующему германским восточным фронтом вызвали у нам некоторое смущение.

Другой эпизод, относящийся к тому же периоду, служил еще более плохим предзнаменованием для будущего… Когда по договору центральных держав с Украйной к последней отошла Холмская Русь[29], это обстоятельство вызвало в Польше «взрыв негодования». Регентский совет обратился к народу с манифестом на тему о «новом разделе», а польское общество и вся пресса разразились шовинистическими выпадами нс только против договаривавшихся сторон, но и против… России.

Замечательно, что державы согласия тотчас же после заключения германо-украинского договора особым актом вступились за «попранные» права Польши, и лорд Бальфур обратился к члену польского национального комитета в Лондоне с торжественным заявлением о непризнании им отторжения Холмщины.

До лета 1919 года командование Добровольческой армии[30] с польским правительством никаком связи не имело. В конце мая 1918 года в штаб армии приехал из Киева полковник Зелинский, в качестве представителя негласной организации, образовывавшейся из состава польских корпусов[31], разгромленных и распущенных немцами. Впоследствии полномочия его были подтверждены «главным комитетом польских войск на Востоке», подчиненным Парижскому «Верховному национальному комитету».

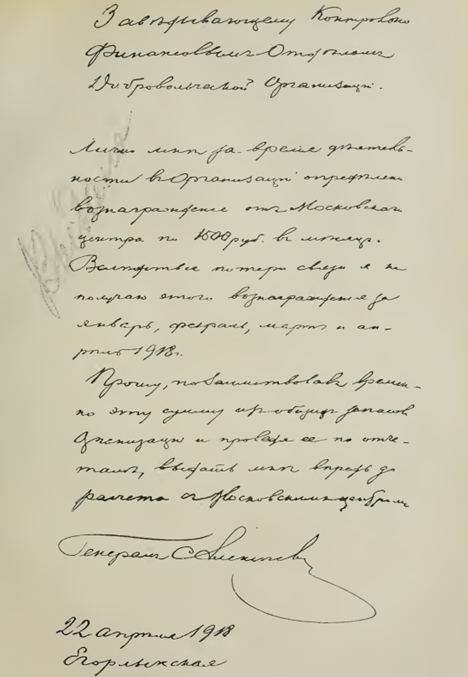

В результате переговоров о создании при Добровольческой армии польских частей, появилась подписанная ген. Алексеевым и мною 30 мая декларация, которая, после определения целей армии, заключала следующие положения:

«III. Добровольческая армия широко раскрывает двери для польской регулярной армии, обеспечивая ей… независимую организацию на началах союзных войск, но с полным подчинением командованию Добровольческой армии в оперативном отношении.

IV. …Польские войска во время пребывания в Добровольческой армии должны принимать беспрекословное участие в выполнении необходимых операций против большевиков.

VI. С союзниками должно быть заключено соглашение относительно доставки для польских войск вооружения, патронов, артиллерии и всего боевого снаряжения.

С своей стороны Добровольческая армия будет братски делиться теми запасами вооружения и материальной части, которые она будет захватывать в своих боевых столкновениях с большевиками и внешним врагом».

До конца 18 года средствами Добровольческой армии удалось сформировать польскую бригаду из трех родов оружия, часть которой под начальством подполковника Малаховского приняла кратковременное, но видное участие в боях на Ставропольском направлении. Когда же в декабре в водах Черного моря появились союзники, я отправил польскую бригаду со всею ее материальной частью на русском пароходе в Одессу, откуда она двинулась на родину.

* * *

От Нарвы по линии Псков–Орша–Рогачев–Клинцы стояли передовые германские части, занимая железнодорожные узлы и прикрывая оккупированный район — большую часть Псковской губернии и всю Белоруссию. Эта обширная территория не входила в захватные планы немцев и занималась ими исключительно с целью эксплуатации средств ее. Конечный срок оккупации определялся установлением границ Эстляндии и Лифляндии и уплатой советским правительством определенной мирным договором контрибуции.

В соответствии, однако, с платежными средствами Москвы, легальный титул оккупации был обеспечен по крайней мере до конца войны.

Очистив край от большевицких банд и восстановив в нем внешний порядок и безопасность, немцы подчинили его всецело военному управлению, наводнив его своей администрацией, персонал которой стоял зачастую на очень низком нравственном уровне. Но ни это обстоятельство, ни хищническая эксплуатация и без того разоренного края не вызывали сколько-нибудь серьезного противодействия. В крае, в особенности в восточной части его, слишком еще свежи были воспоминания о нескольких месяцах большевицкого режима и слишком остро чувствовался страх перед вторичным нашествием «красных».

В крае существовали «комитеты объединенных общественных организаций» и белорусские национальные учреждения; хотя тенденции их были явно германофильскими, но никакой роли в местной жизни пм сыграть не удалось за отсутствием серьезной поддержки у немцев и авторитета среди населения.

Еще в декабре 17 года в г. Минске состоялся «Всебелорусский краевой съезд», состоявший преимущественно из солдатчины Западного фронта. Съезд был разогнан большевиками в первый же день, успев избрать из своей среды «Раду Белорусской народной республики». Рада бежала за линию фронта и вернулась в Минск в феврале вместе с немцами, пополнив затем свой состав буржуазным элементом.

Белорусский национализм в ряду других принял особенно оригинальные формы — конечно, только в интеллигентских кругах, не имевших никаких корней в народе и обративших национализм в средство политики, а иногда и… личного существования. Наряду с Минской появилось много других самостоятельных «рад», в том числе в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Ковно, Смоленске, даже в Москве и Петрограде. Все они подымали спор о своей «всенародности» и первенстве; одни поддерживали идею единства России, другие требовали независимости; одни «ориентировались» на большевиков, другие на немцев, поляков или литовцев; издавали воззвания, остававшиеся без отклика, и выносили резолюции, не находившие исполнителей.

Минская рада, обладавшая некоторыми средствами, посылала, кроме того, делегации в политические центры, в том числе в Берлин, Киев и на Юг. «Чрезвычайный посланник» г. Тремпович прибыл в августе на Дон «для завязывания дружественных сношений с государствами, входящими в состав Юго-восточного союза (?)», и представил ген. Алексееву «меморандум». В нем высоким слогом определились исторические права «Белорусской народной республики», указывалось на «Трудности внутреннего положения молодого государства», обусловленные разорением его, отсутствием средств и реальной силы и «антиправительственной агитацией»… Тремнович просил «моральной, а при возможности, иной помощи и поддержки»[32].

В противоположность политике немецкой главной квартиры и Прибалтийском крае, где национальные части были распущены[33], и этой оккупационной зоне немцы допустили русские противобольшевицкие формирования для защиты края после их ухода. В Риге, Ревеле и других пунктах открылись вербовочные бюро в «Северную армию», какое название приняла к осени псковская организация. Образовался и штаб армии, возглавляемый ген. Вандамом (Едрихин), и состав которого пошли и немецкие офицеры. Немцы обещали выдать на формирование армии 150 милл. марок, вооружение и снаряжение на корпус…

Но шаги немцев в этом направлении были неискренни. Недоверие и опасение побуждали их оттягивать формирования и создавать им практические затруднения. Денег было отпущено в действительности не более 3 милл., оружия и орудий ограниченное количество, притом в большинстве брак. С другой стороны политиканство русской общественности и инертность населения лишали эти начинания русских средств и опоры; отсутствие популярных и авторитетных военных вождей — уверенности и духовного подъема. Поэтому попытки формирования вооруженной силы в Белоруссии ген. Кондратовичем и другими, в Псковской губернии «Северной армии», не привели к сколько-нибудь серьезным результатам.

Глава IV. Бессарабия

Бессарабия была порабощена румынами[34].

Если в русской политике центральных держав преобладало право силы, политическая беспринципность и полное отсутствие исторического предвидения, то Румыния углубила все эти элементы до… пошлости, набросившей густой покров на трон, правителей и генералов, и вызвав на долгие, долгие годы чувство острой вражды в русском народе.

Земледельческий край по преимуществу, богатый и плодородный, имевший в составе своего населения весьма незначительный контингент пролетариата — Бессарабия в течение первых месяцев революции не была вовлечена в анархию. Только к концу 17 года, после падения румынского фронта, когда волна солдатских масс прокатилась по губернии, оставляя за собой следы разрушения, начались повсюду аграрные беспорядки. Они подогревались намеренно румынским правительством, заинтересованным в создании обстановки, оправдывающей оккупацию… Проводниками его политики были тайные агенты, наводнившие край[35], «группа сознательных молдаван», пользовавшаяся широкой материальной помощью из Ясс, и «Сфатул-Церий» — молдавский «краевой совет», фактически зависимый от румынской власти. Наконец — даже делегаты Временного правительства, по роковому недоразумению… «имевшие, в то же время особую тайную миссию от румынских представителей в Петрограде»…

Организация краевой власти создавалась в порядке, совершенно исключительном. В конце октября местный революционный комитет, именовавший себя «военномолдавским исполнительным комитетом совета солдатских, офицерских и матросских депутатов», созвал в Кишиневе «Первый Всероссийский Молдавский Военный конгресс» из депутатов — в совершенно произвольном числе и пропорции — от войсковых и тыловых частей русской армии и местных дезертиров. Этот «конгресс», совершенно неинтеллигентный по составу и большевицкий по настроению, избрал «парламент» — Сфатул-Церий, в котором 44 места предоставил своим членам, 30 крестьянам-молдаванам, 10 — представителям молдавских партий и 36 — «национальным меньшинствам», в том числе и… русскому[36]. Позднее было прибавлено еще 42 места образовавшимся явочным порядком молдавским организациям.

С ноября началась борьба за власть между Сфатул-Церием и сохранившими еще свое бытие прежними органами — Временного правительства, земскими и городскими. Деятельность Сфатул-Церия, направляемая немногочисленной «группой сознательных молдаван», во всех своих проявлениях, даже в радикальных, большевицкого характера мероприятиях, имела основною своею целью подготовку румынской оккупации. Этот факт был настолько очевидным, что вызвал резкое негодование против Сфатул-Церия в бессарабском населении. Выражалось оно, однако, как и везде и России но отношению к случайным захватчикам власти, в формах далеко не активных: демократические городские думы и земские собрания составляли резолюции протеста; политических картин «воздерживались» от участия в Сфатул-Церии; отдельно представители их, вошедшие в состав «парламента» от «национальных меньшинств», говорили там горячие, патриотические, по безрезультатные речи; города игнорировали новую власть; деревня признавала ее лишь в части, относящейся к санкционированию захватов и разгрома помещичьих усадеб.

Здесь, в Бессарабии, приобщенной всецело к русской культуре, шовинистическо-национальное движение имело еще менее почвы, чем на Украйне. И хотя Сфатул-Церий и говорил устами поставленного нм молдавского премьера, Чегуряна, что «империалистическое правительство сделало все, чтобы задушить национальное самосознание»… что «в течение прошедших 100 лет рабства нам было запрещено все. Нам было запрещено обнимать своих зарубежных братьев и слушать призыв нашей общей матери — Румынии»… Но народ и общественность были глухи к этим жалобам. Даже в недрах Сфатул-Церия они звучали фальшиво, вызывая чувство неловкости, и предназначались главным образом для экспорта за Прут и оплаты проявленных чувств и усердия.

Составленный с вопиющим нарушением каких-либо норм, даже «революционного права», малокультурный по своему составу и не отражавший им в малейшей степени волн бессарабского населения Сфатул-Церий держался однако 13 месяцев — пассивностью бессарабской общественности, апатией народа, румынским золотом, потом румынским оружием.

В начале 18 года Сфатул-Цериии, сам поддерживавший в крае беспорядки своими демагогическими выступлениями, обратился уже официально к румынскому правительству с просьбой о присылке войск для их подавления. И 13 января корпуса ген. Броштиану вступили в Кишинев, без труда отбросив затем за Днестр малочисленные молдавские отряды, оказавшие сопротивление.

Цель появления румынских войск в Бессарабии в приказе начальника генерального штаба ген. Презана объяснялась исключительно поддержанием в крае порядка.

Достойно удивления то единодушие, с которым отнеслись к факту оккупации края и к интересам России ее представители, враги и союзники:

Штаб Людендорфа, в числе оснований будущего мирного договора, еще в кольце декабря 17года предлагал румынскому правительству занятие Бессарабии, а позднее для ее оккупации предоставил Румынии право сохранить в боевом составе несколько дивизий.

Французский посланник гр. Сент-Олер, от имени представителей всех союзных держав, оправдывал румынскую интервенцию и особым воззванием успокаивал население Бессарабии, что приход румынских войск нс может иметь никакого влияния на ее судьбу.

Бывший главнокомандующий Румынским фронтом ген. Щербачев давал моральное оправдание интервенции, продолжая дружественное сотрудничество с ген. Презаном по подготовке мобилизаций румынских дивизий. Считая, по-видимому, что события в Бессарабии являются лишь следствием политики Маргеломана[37], он принял участие в тайной подготовке политического переворота совместно с представителями союзников, оставшимися в Яссах, и с румынским королем. Предполагалось, что после образования Восточного фронта, Румыния сменит свое германофильское правительство Маргеломана, порвет договор с центральными державами и ударит в тыл украинской группе ген. Кирхбаха. В дальнейшем ген. Щербачеву рисовались перспективы русско-румынского альянса и движение вновь соединенных армий[38] против общего врага. Кишиневский плацдарм был, очевидно, очень удобным для этой цели, а дислокация вражеских сил как нельзя более благоприятствовала успеху: в Валахии было всего лишь 3 нем. и 3 австр. дивизии, а в Бессарабии и Молдавии — только немецкие реквизиционные комиссии.

Ген. Щербачев сообщал нам, что примет командование объединенной армией лишь «при условии, что ген. Алексеев выразит на это свое принципиальное согласие, причем в этом случае (он) будет считать себя подчиненным ген. Алексееву, как Верховному главнокомандующему»[39]..

Тщетные надежды!

Пройдет несколько месяцев, политические карты перетасуются вновь. Согласие победит, место Маргеломана займет Братиано, румынская политика в третий раз переменит свое лицо, но судьбы Бессарабии останутся неизменными. Тяжкий гнет румынизации будет тем сильнее, чем явственнее станет надвигающаяся из-за Днестра опасность. И теперь уже она нервирует румынских государственных людей и не дает им мечтать спокойно о великодержавности своей страны…

Тревога их не напрасна.