- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)

- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)

- «В глубине сердца, любящего Христа...»

- От автора

- По материалам следственного дела № 16527

- Часть I. 1937 год — дело церковников

- Часть II. 1954 год — дело следователей

- Детство и юные годы отца Григория

- Спас Нерукотворный

- Он и она

- Он

- Она

- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере

- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)

- В шахте

- «Живый в помощи Вышнего»... Витек

- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке

- В бараке смертников

- Малиновая поляна

- Таежные дары

- Отец Алексий

- Встреча

- Отец Григорий

- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»

- Два пастыря

- Паломничество

- Хортица

- В Нижнем Новгороде

- В Кургане

- Молитва только на нынешний день

- Молитва, читаемая вечером

- Молитва Святому Духу

- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)

- «Кто Творец мира: Бог или природа?»

- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко

- Праздник Николы «зимнего»

- «Коленька нашелся...»

- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)

- Из воспоминаний духовных чад отца Григория

- «Гонимы, но не оставлены...»

- Матушка Нина

- Немного о семье...

- Первые уроки

- «На Пихтовке»

- Снова в Нижнем Тагиле

- Под покровом святителя Николая

- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»

- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)

- Трудный выбор

- Пятно

- «Жена добродетельная»

- Корни наши — опора наша

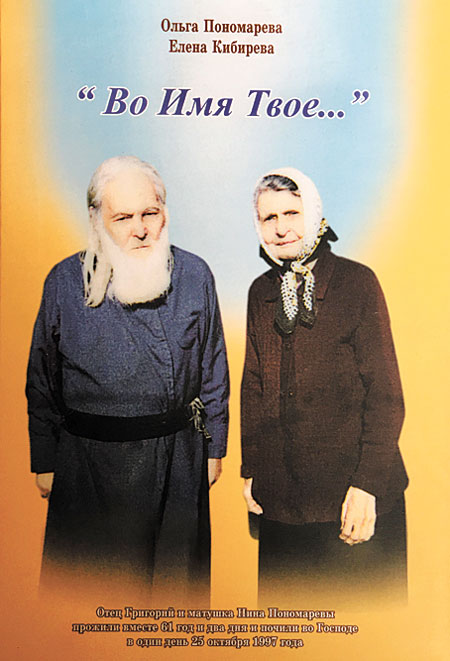

- О семье Пономаревых

- О семье Увицких

- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...

- Тифозная шуба

- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал

- Царский Крест

- Тени прошлого из дома Ипатьева

- История Царского Креста

- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)

- Молитва Царскому Кресту-мощевику

- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки

- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга

- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?

- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев

- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина

- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»

- Последние годы

- Годы скитаний

- Операция

- Опасный визит

- Нападение цыган

- Наводнение. Островок спасения

- Трагедия на трассе

- И вновь испытание

- Пасхальная ночь

- «Продлить еще на 40 уст...»

- На пороге в жизнь иную...

- Эпилог

- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине

Отец Григорий

Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.

Жизнь сложилась так, что мое общение с отцом было не постоянным, а, скорее, эпизодическим. Первая наша встреча, как уже было сказано, произошла после его приезда с Севера, когда мне было почти шестнадцать лет.

Несколько недель спустя после возвращения отец Григорий осуществил данный им обет — отдать всего себя на служение Богу и Православной Церкви. Матушка, конечно, его поддерживала. Они жили как брат и сестра во Христе, разделяя пополам все трудности и радости служения Церкви и Богу. Прослужив недолгое время диаконом в Иоанно-Предтеченском храме города Свердловска, батюшка получил постоянное место в небольшом районном городке Кушва, куда они и поехали вдвоем. Я же осталась в Свердловске продолжать учебу, и с этого времени фактически началась моя самостоятельная жизнь.

Конечно, мы виделись. Все каникулы я проводила у родителей. Но велики ли каникулы для познания внутреннего мира человека, прошедшего такой сложный путь? Да и я, в силу молодости, была слишком занята своими проблемами, чтобы глубоко понять, что пережил он и как формировался (лучше сказать, выковывался) его характер. Он попал в сталинскую «мясорубку» всего в двадцать четыре года. Как он не сломался духовно и физически в столь молодом возрасте? Именно там возмужала его воля и укрепилась вера. Каким сильным, но внутренне закрытым человеком приехал папа с Севера!

И в последующие годы жизнь тоже ставила перед ним сложные и трудные задачи, но они отвечали уже новому времени… В те годы я не могла заметить и оценить его постоянный духовный рост. И лишь теперь, стараясь понять и охватить масштаб его личности, сложить воедино его записи, дневники, письма, заполняя пробелы своими воспоминаниями о его беседах с родными, советах многочисленным духовным чадам, несущим ему свою боль и неразрешенные вопросы, — я пытаюсь выявить его самые главные требования прежде всего к себе, а затем к людям. Вера. Чистейшая, беззаветная, безусловная вера и надежда на Господа при любых обстоятельствах… Но как сделать эту веру не застывшей, не мертвой, а живой и трепетной, приносящей спасительные плоды? Это стало его целью и в совершенствовании, и в постоянной духовной помощи всем нуждающимся в нем.

В годы служения в Кушве, а потом в Нижнем Тагиле отец Григорий был переполнен энергией, которая проявлялась в самых различных формах. Он с наслаждением работал в храме, служил,приводил в порядок церковные книги, иконы, киоты. Его часто можно было видеть в церковной ограде с плотниками, столярами — он боялся каждой праздно проведенной минуты.

«Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего…»

Из жизни отца Григория и матушки Нины в Кушве

Из короткого периода жизни и служения отца Григория и матушки Нины в Кушве вспоминается один эпизод, произошедший в 1954-м году.

Отец Григорий, только что вернувшийся с Севера и получивший назначение в сан диакона в храм Михаила Архангела города Кушвы, был полон энергией, духовной и физической. Радость переполняла его. Он был безмерно благодарен Господу за свое чудесное возвращение и стремился по возможности всем вокруг помочь: обогреть, защитить… Узнав о появлении в кушвинском храме нового священнослужителя, местные жители стали часто обращаться к нему за помощью…

О том, что вернулся из заключения отец Григорий, вести распространились очень быстро. Так стали налаживаться старые, почти оборванные нити знакомств, общения. Боюсь быть неточной и могу передать лишь общий смысл разговора, произошедшего однажды вечером между отцом Григорием и матушкой Ниной. Как-то раз их навестила старенькая монахиня из разоренного Верхотурского женского монастыря — матушка Анатолия. Она жила в то время в каком-то селе близ Верхотурья. Вероятно, она знала Гришу Пономарева еще юным, до ссылки. Знала его родителей — протоиерея Александра и матушку Надежду.

Это была очень набожная, мудрая и молитвенно настроенная монахиня. Отец Григорий неоднократно помогал ей и сестрам монастыря, бедствующим по ближайшим деревням. В разговоре матушка Анатолия, очевидно, сказала, что ему и матушке предстоит много переживаний, трудностей, которые могут произойти уже в ближайшее время. Это стало как бы предупреждением о том, чтобы отец Григорий и матушка Нина всегда были готовы к любой самой неожиданной опасности…

Летом, после памятного возвращения папы с Колымы, я приехала к родителям в Кушву на каникулы. Маму я просто не узнала. Она помолодела лет на двадцать. Излучала свет, тепло, необыкновенную энергию, заботу обо всех. Мама была назначена регентом в том же храме, где служил отец Григорий, и жила работой со своим хором. Папа был рядом, и хотя занят он был безмерно, но все равно они служили вместе, о чем мечтали, соединяя свои жизни семнадцать лет назад. Они действительно были счастливы: служение Господу в одном храме, долгожданная жизнь рядом с любимым человеком, взаимная забота, понимание…

В конце июля в храм Михаила Архангела был назначен настоятелем митрофорный протоиерей Александр Введенский — пламенный проповедник и молитвенник. Он был на тридцать лет старше отца Григория; возраст, конечно, почтенный, и поэтому основные хозяйственные и административно-бытовые заботы по храму легли на отца Григория, чему он был безмерно рад.

Жили они с мамой в двухэтажном доме в трех-четырех кварталах от храма — на зеленой, широкой, но малопроезжей улице. Весь облик этого района Кушвы в то время напоминал скорее большое село, чем маленький провинциальный городок. Семья отца Александра и отец Григорий с матушкой Ниной жили в одном доме: отец Александр с матушкой на втором этаже, папа с мамой — на первом. Они очень быстро подружились, чему способствовало их частое общение. Длительные вечерние беседы с отцом Александром были глубокими и содержательными, а по-домашнему теплые общие чаепития восполняли отцу Григорию столь рано утерянное им общение в семье родителей.

Последующие события прозошли со всей нашей семьей в августе, когда я гостила у родителей.

Однажды после Литургии к отцу Александру подошла женщина — цыганка. Она просила деньги. Говорила, что они бедствуют, голодают. Отец Александр, чем мог, оказал помощь. В те годы храмы были особенно бедны и едва справлялись со своей нуждой. Кроме того, основная часть церковных средств перечислялась (под контролем государства) в различные общественные фонды. Однако помощь все-таки была оказана.

На другой день — снова эта же женщина, уже с двумя другими цыганками и с такой же просьбой. Батюшка помог и на этот раз. На третий день прямо под окна церковного дома явилось чуть ли не полтабора. Шумят, галдят, требуют батюшку. Тут же возникает традиционный повод — крещение ребенка. И вновь требование: «Дайте денег».

Отец Александр был взволнован. Он обратился за помощью к отцу Григорию; тут же к ним присоединился кучер (при храме была лошадь Зорька — единственное средство передвижения). Втроем они вышли за ворота дома к цыганам. Стали объяснять, что уже помогли, сколько было возможно, а крестить ребенка надо в храме. «Но для вас, — добавили, — таинство Крещения будет совершено бесплатно».

Защищая престарелого отца Александра от назойливых гостей, всю инициативу взял на себя, конечно, отец Григорий, чем вызвал шквал недовольных криков и оскорблений. Цыгане предприняли попытки забраться во двор. Дело дошло почти до драки. Храмовый кучер начал разгонять озверевших цыганок кнутом, которым погонял Зорьку.

И тут к отцу Григорию подошла старая, скрюченная цыганка и, пристально глядя в глаза батюшке, прошамкала:

— Слушай, милай! Кнутом гонишь? «Сделаем» на тебя и семью твою… От кобылы смерть примете…

Так ничего и не добившись, цыгане, ругаясь и сквернословя, с шумом разошлись.

Отец Александр (а ему тогда было уже 69 лет) испытал сильнейший стресс. Пришлось даже вызывать врача к нему и его матушке, которая с большим волнением и страхом наблюдала этот скандал из окна дома.

Родители были тоже очень взволнованы — встали на молитву. Читали 90-й псалом и молитву Честному Животворящему Кресту Господню, акафисты: Иисусу Христу, Божией Матери, святителю Николаю и Архангелу Михаилу. Постепенно все успокоились, хотя осадок остался тяжелый…

* * *

По вечерам я обычно уходила за огород нашего дома, на холмистые пригорки, поросшие степной травой. Какая красота открывалась мне на этом зеленом островке жизни! Полевые цветы, над которыми кружились лесные насекомые, источали какое-то особенное благоухание. Здесь на небольшом пригорке я устраивалась поудобнее и подолгу слушала стрекот кузнечиков, шелест листьев, вдыхая аромат полыни. Столько полыни, сколько росло за баней и огородами кушвинского дома, я больше нигде не видела. Высоченная, сочная, терпко пахнущая, она поднимала в душе какие-то волны вольности и восторга… Подобное чувство порой вызывает утренняя лесная поляна, покрытая купавками и напитавшаяся за ночь этим дивным ароматом, нежным и изысканным. А полынь? Она, кажется, зовет куда-то…

Однако в этот тягостный вечер мама не отпустила меня даже в огород.

Ночь прошла спокойно (для меня), хотя я, часто просыпаясь, видела зажженную лампаду и усердно молящихся родителей…

Утро нового дня. Ясное августовское утро, обещающее жаркий день.

Не знаю, что переживали папа с мамой, но для меня вчерашнее событие отодвинулось куда-то далеко, и я вновь радовалась теплому летнему дню, своей юной беспечности и каникулам. Все, казалось, шло заведенным порядком. Был субботний день, и к вечеру мы собирались ко всенощной. Обычно папа, столь занятый делами в храме, не приходил домой между Литургией и вечерней службой. В этот день он пришел около трех часов, чтобы вместе с нами пойти в церковь. Тогда я не придала этому значения. «Пришел, и хорошо. Хотя бы спокойно пообедает», — подумали мы с мамой.

Лишь теперь я понимаю, что он чего-то боялся, а может быть, чувствовал дыхание злобных сил, собравшихся над нашими головами.

Мы втроем вышли из дома, направляясь в церковь. Отца Александра кучер увез к вечерней службе раньше. Улица, где мы жили и по которой теперь шли, была широкая, но почти не проезжая. Перед каждым домом — скамейка и палисадник с цветами и рябинами; перед воротами — лужайка, где возилась малышня. Тут же — куры, гуси с выводком подросших гусят, резвящиеся в траве щенки или котята. Идиллия.

Не прошли мы и полдороги, как странный шум сзади привлек наше внимание. В самом начале улицы, еще далеко за нашим домом, показался табун лошадей, который с гиканьем и свистом гнали двое парней.

Впереди табуна неслась огненно-рыжая лошадь, выделывавшая на своем пути что-то невероятное. Металась по дороге, перемахивая через низкие штакетники, сбивая копытами более высокие, цепляя кусты перед домами. Она с жутким ржанием неслась, все сминая под собой. Где она «пролетала» — оставалась недвижимой мелкая живность.

Ребятишки кинулись врассыпную, еле успевая добежать к своим воротам. Кого-то из них она уже ранила, лягнув железными копытами.

В этот час дневного затишья и зноя на улице оставались только мы — отец Григорий, матушка Нина и я…

Огненная лошадь неслась прямо на нас, неслась с какой-то одержимостью. Было ясно, что сейчас она собьет, сомнет и если не убьет насмерть, то изувечит.

Папа, схватив нас за руки, испуганно закричал:

— Бежим!

Но — куда? Прямая улица. Высокие заборы. Закрытые ворота соседских домов. Нет никакого укрытия… И в это мгновение буквально нам под ноги из приоткрывшейся калитки выкатывается крохотный мальчонка, который толком еще даже не может стоять на ножках. Простодушные родители малыша, зная тихую и спокойную свою улицу, видимо, не проследили за ним.

Взбесившееся животное, храпя и издавая леденящее душу ржание (почти хохот), находилось уже в двух десятках метров от нас и ребенка. Неизвестно, что будет с нами, но младенец, можно сказать, был обречен.

И тут отец Григорий подхватывает на одну руку дитя, а другой меня и маму подталкивает к приоткрывшейся калитке. Он вталкивает нас во двор и заскакивает с ребенком на руках сам, успевая захлопнуть чужую калитку. В следующее же мгновение удар лошадиных копыт чудовищной силы проламывает нижнюю доску ворот. Вновь сатанинский «хохот-ржание», и лошадь, а за ней весь табун, проносятся мимо. Но… о ужас! Из конуры незнакомого дома на нас вылетает огромный лохматый пес, который на своей цепи буквально несколько сантиметров не достает до нас. Мы с громкими криками буквально вжимаемся в ворота чужого двора. Ребенок громко плачет, из открытого окна дома грохочет проигрыватель, перекрывая и безумный лай собаки, и вопли младенца, и наши крики.

События развивались стремительно, но нам показалось, что прошла целая вечность, пока в дверях дома появилась благодушно-пьяненькая физиономия молодого хозяина. Понятно, суббота…

Хозяин долго не может сообразить, в чем дело. Видит только чужих людей с его ребенком на руках. Ребенок заходится в плаче… Ничтоже сумняшеся, мужчина хватает первое, что попадает под руку, а это — вилы, стоящие где-то тут, в сенях. Еще одно мгновение — и он готов привести их в действие. Говорить, кричать ему что-то — бесполезно. Он — пьян. Музыка грохочет, собака хрипит от лая. Ребенок захлебывается от истошного крика… И тут отец Григорий рывком выхватывает из-под рубашки свой нательный крестик и, с ребенком на руках, ограждая его и себя маленьким крестом, идет прямо на собаку и на хозяйские вилы, нацеленные на него.

— Господь, Сам Господь защитит нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честного и Животворящего Креста Твоего огради нас от всякого зла! Да рассеются от него все чары бесовские!

От неожиданности или по другой какой-то причине пьяный хозяин роняет вилы, а пес, отступая перед силою — великой силою православного креста, поджимает хвост и отступает за хозяина, не делая даже попыток броситься на отца Григория. Из дома выбежали люди. Они потрезвее. Мать схватила на руки ревущего ребенка, а выглянувшая из окна бабушка вдруг вскрикнула:

— Это же наш новый дьякон, отец Григорий! Да ты пошто, Митяй! Ведь ты щас его чуть не заколол!

Собаку увели в сарай, младенца успокоили.

Нас пригласили в дом. Но ноги наши подгибались, и, опустившись на завалинку и выпив воды, мы рассказали, как было дело.

Осмотрели ворота. Удар копыт оказался настолько силен, что дюймовая доска была раздроблена в щепы.

К дому с возгласами и плачем стали стекаться жители окрестных домов. Кто-то видел происходящее из окна, у кого-то пострадала домашняя живность, ранены были дети. Все в голос заявляли, что никогда табун по этой улице не гоняют. Отсидевшись в незнакомом доме, мы пошли в храм, куда уже донеслась весть о страшном событии. Далеко на излете дороги мелькнуло и растворилось цветастое пятно цыганских юбок.

Отец Александр, батюшка, весь причт, хор, молящийся народ на коленях возблагодарили Господа за наше чудное спасение. И еще долго отец Григорий и матушка Нина читали благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, славя Его за все!

Крестное знамение и имя Господа нашего Иисуса Христа имеют великую охраняющую силу. В искушениях, которые наводит враг на человека, в видениях, которые искушают даже великих подвижников, враг, принимающий на себя разные «благочестивые» образы, не может при этом изобразить Крест Христов.

* * *

С отеческой теплотой и терпением окормлял отец Григорий вверенную ему Господом паству, ведя неутомимую духовно-просветительскую работу. Надо сказать, что к концу 50-х и в 60-е годы духовной литературы в стране почти не осталось, и то малое, что удавалось найти батюшке, он вручную тиражировал для многочисленных духовных чад. Позднее удалось купить пишущую машинку, и отец Григорий специально научился печатать, чтобы более полно удовлетворять духовный голод всех страждущих. Постоянная привычка печатать духовную литературу сохранялась у него до последних дней жизни. Будучи уже смертельно больным, он еще пытался напечатать страничку-другую… Так и остался после его кончины лист бумаги, вставленный в машинку, с недопечатанным словом. Не смог… Но у многих верующих остались как память о батюшке перепечатанные им самим и благословлённые тетрадки с духовными наставлениями.

Читая его дневник, можно проследить, как он пытливо всматривается в себя, совершенствуя и обостряя свой дух. Он постоянно как бы наблюдает себя со стороны. В его записях все чаще появляется мысль о значении времени — конкретного времени, отпущенного каждому. «Бороться за выполнение часового плана. Мой девиз должен быть: “Отчет за час”». В дневнике настойчиво звучит тема часа в течение суток. Контроль: что сделано за час, на что он потрачен? Думаю, что в этом не последнюю роль сыграла жизнь в заключении, в лагере. В шахте или на лесоповале реальность того, что любой час может быть последним, повышалась в сотни раз в сравнении с жизнью на воле. Очень настойчиво проводится мысль, что в любой час надо быть готовым предстать пред Господом с ответом за все.

Только один год служил отец Григорий диаконом в Кушве. 6 ноября 1955 года, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», Преосвященнейший архиепископ Свердловский Товия совершил рукоположение отца Григория во иереи. Вскоре батюшку перевели в Нижний Тагил.

Два пастыря

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Сколько раз за восемь прошедших лет после одновременного ухода из жизни отца Григория и матушки Нины эта народная мудрость приходила мне в голову — по самым различным поводам и обстоятельствам. Вдруг всплывет в памяти что-то связанное с нашей родословной, с дедами и бабушками, и тут же: «Ах! Почему не спросила, не узнала?! Ведь родители-то знали!..». Возникает порой даже досада на себя и сожаление — запоздалое сожаление о том, что не смогла вовремя более подробно узнать о людях, прошедших по жизни (пусть даже малый отрезок времени) рядом с батюшкой и матушкой и оказавших, несомненно, большое влияние на их духовное мировоззрение. Речь идет о тех незаурядных, высокообразованных священниках, с которыми дружил и общался отец Григорий в 50-60-е годы, живя на Урале, черпая от них те глубины духовной мудрости, которые, возможно, он не успел добрать у своего отца — архимандрита Ардалиона.

Общаясь со своими родными — дедом и отцом (православными священниками), — отец Григорий, несомненно, умудрялся и обретал духовную опытность, чтобы передать истину святоотеческого учения следующему поколению верующих. Однако только теперь, знакомясь с его трудами, я осознаю, насколько духовно богатым и образованным человеком он стал, постоянно воспитывая, совершенствуя свой ум, волю и душу, всегда обращенную ко Христу Распятому.

Я заново знакомлюсь со своим отцом! Можно и так сказать. Совершенно с новой стороны, на новом уровне.

Вторая половина ХХ века — время, когда создавались его работы, его труды. Это — время безверия и жесточайшей борьбы государства и власти с верующими за одно только упоминание имени Божия. Атеисты боролись с Церковью, всячески вытравливая из сознания людей память о вере отцов и сея ядовитые плоды безбожия и неверия в их сердцах и умах. Именно это привело отца Григория на передний край борьбы за человеческую душу. «Неверие растет», — писал в своих работах отец Григорий.

Практически всю свою жизнь батюшка трудился над духовными книгами, посвященными одному из разделов богословия — апологетике. Вместе с предполагаемым читателем погружался в размышления о смысле жизни; спорил, рассуждал и убеждал современника в том, что смысл жизни человека заключается в богоискательстве и стяжании плодов Духа. В подтверждение этого он приводил множество доказательств существования Божия, выписанных им из многотомных трудов, архивов и личной переписки самых разных людей: ученых-естествоиспытателей, поэтов, писателей, композиторов и художников. Он разговаривал со своим воображаемым читателем на языке, доступном для понимания любому человеку, приводя яркие примеры веры в Бога из жизни выдающихся личностей — современников века. За эти убеждения отец Григорий пострадал еще в юности, пронеся свою веру через суровые условия северной ссылки. За те же взгляды и исповедничество жизнь его неоднократно подвергалась давлению и репрессиям со стороны государства и во все последующие годы служения. И вот теперь, уже после его ухода, читая труды батюшки, невольно задаешься вопросом: «Откуда? Откуда у него эти знания?!». Где и у кого можно было почерпнуть в то страшное время, воспринять, переосмыслить и переработать ту современную доказательную базу существования Божия на земле, которую отец Григорий воплотил в своих апологетических трудах?

Он работал кропотливо и тщательно. Работал непосредственно с первоисточниками в лучших библиотеках Ленинграда. Обосновывая очередные рассуждения, он обязательно приводил в своих трудах точные постраничные ссылки, называя не только имя автора, но и его работы в отдельных или многотомных изданиях, а также год и место выпуска книги.

Все эти выводы подтвердились сразу после того, как Елена Кибирева, хранительница духовного архива отца Григория, совершила по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, творческую поездку в Санкт-Петербург. Так в библиотеках Северной столицы были найдены уникальные первоисточники, с которыми работал в 50-х годах в Ленинграде отец Григорий. Большинство книг — это труды русских и зарубежных авторов дореволюционного издания, ныне забытые и пролежавшие в хранилищах публичной библиотеки более полувека после того как с ними работал отец Григорий. Некоторые из них так и остались никем не востребованными до нынешнего дня, так что вполне вероятно, что отец Григорий был одним из последних читателей, державших в руках эти старинные издания. Эти книги, несомненно, представляют большой интерес для современных мыслителей, исследователей и богословов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами православной апологетики.

Однако, несмотря на то, что многое из первоисточников, на которые батюшка ссылается в своих трудах, было найдено в библиотечных хранилищах Санкт-Петербурга, некоторые вопросы о творческих поисках отца Григория так и остаются открытыми. Несомненно, что стиль работы отца Григория носил исследовательский характер. В связи с этим можно предположить, что батюшка, приезжая в Ленинград на короткие сроки с целью сдачи экзаменов в Духовной Семинарии, уже имел список авторов и книг, необходимых ему для дальнейшей работы. Именно по этому списку он запрашивал книги в специальных залах Публички и в библиотеке Ленинградской Духовной Академии.

Ко всему сказанному добавим, что время пребывания отца Григория в Ленинграде в середине 50-х годов было ограничено сроками сессии, а список первоисточников в его трудах достигает более ста названий. Кроме того, в свой архив батюшка перепечатал и переписал огромное количество редкой духовной литературы разных авторов, стилей и направлений — от поэтических произведений и библейских рассказов до творений святых и духоносных отцов, живших в разные века и в разных странах.

Совершенно понятно, что отец Григорий имел еще некий источник знаний — тот кладезь, из которого он дополнительно черпал названия и имена авторов старинных духовных книг дореволюционного издания — сборники уникальных и малоизвестных писем и воспоминаний великих писателей, художников, композиторов, ученых и мыслителей, единичные исследовательские труды русских и зарубежных ученых-естествоиспытателей, а также редкие духовные книги, изданные в начале ХХ-го века в Одессе, Киеве, Хабаровске и в Харбине. Большинство этих книг было выпущено в дореволюционной России ограниченным количеством экземпляров.

Остается предположить, что помимо специальных фондовых хранилищ Ленинграда отец Григорий имел возможность работать в чьих-то частных домашних библиотеках, и, скорее всего, это были духовные библиотеки его сослуживцев — пастырей-единомышленников, вместе с которыми он служил в середине 50-х годов в уральских приходах Екатеринбургской епархии.

И снова я говорю себе: «Ну где же ты была? Ведь и ты общалась с этими людьми и могла расширить свой духовный кругозор. Да, в юности другой круг интересов… Но потом, будучи взрослой? Ведь и у отца Григория можно было еще так много спросить, и он с радостью обсудил бы с тобой волнующие тебя темы». Сам же батюшка никогда ничего не рассказывал о себе и не навязывал никаких нравоучений и тем для разговоров. Ныне же остается напрягая направлять память в прошлое, чтобы «выудить» из ее закромов что-то нужное и интересное…

Хочется остановить внимание читателей на судьбе и жизни двух священников. Это были очень разные люди, но общение отца Григория с каждым из них в разное время несомненно дало ему большой духовный опыт.

Протоиерей Александр Введенский[4]

К моменту знакомства отца Григория и матушки Нины с протоиереем Александром ему шел уже шестьдесят второй год. Протоиерей Александр Введенский был из духовного сословия. Окончив Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия, он был рукоположен в сан священника и назначен законоучителем Одесской мужской гимназии. Позднее он — законоучитель Одесского реального училища и настоятель Вознесенской церкви города Одессы, а затем — настоятель Алексеевской церкви, там же. Не обошли батюшку и сталинские репрессии. С 1933 года он в течение трех лет трудился на Беломорканале как ссыльный. Долгое время был на гражданской работе.

Начиная с 1951 года отец Александр продолжает служение в Православной Церкви. Сначала он служит в городе Троицке Челябинской области. А позднее, в 1953 году, его назначают настоятелем Михаило-Архангельской церкви в городе Кушва Свердловской области. В это же время в кушвинский храм получает назначение и диакон Григорий Пономарев, только что вернувшийся с Севера. Тут и состоялось их знакомство, перешедшее в сердечную дружбу.

Близкому общению способствовало и то, что они жили в одном доме. Отец Александр с матушкой на втором этаже, а отец Григорий с семьей — на первом.

Кипучая энергия, с которой отец Григорий, истосковавшийся по приходской жизни, окунулся в церковные дела, очень радовала отца Александра и поощрялась им. Двух пастырей особенно сближало то обстоятельство, что оба они были из семей потомственных священнослужителей, оба претерпели гонения за исповедничество веры. Связующим звеном в их искренней дружбе явился, очевидно, и постоянный интерес отца Григория к богословским знаниям.

У отца Александра была богатая духовная библиотека. Очевидно, она сохранилась еще с тех пор, когда он преподавал Закон Божий в одесских мужской гимназии и реальном училище. Об этом говорит и тот факт, что в архиве отца Григория находится несколько перепечаток из духовных книг, выпущенных еще до революции в Одессе.

Так, к огромной радости отца Григория, по прибытию из многолетней северной ссылки он получил редкую возможность пользоваться богатым книжным наследием, чудом сохранившимся во времена гонений. Отец Александр, несомненно, оказал большое влияние на формирование богословского стиля отца Григория. Возможно, что именно по его совету отец Григорий в первый же год после освобождения подал прошение на обучение в Ленинградской Духовной Семинарии. Их ежедневные, скорее, ежевечерние беседы затягивались порой заполночь.

Батюшка Александр был очень мягким, приятным в общении человеком. Приезжая в Кушву на каникулы из Свердловска, я всегда чувствовала какое-то особенное внимание и любовь, с которой меня встречали не только родители, но и отец Александр с матушкой.

Отец Александр много лет, еще в годы своей жизни в Одессе, работал и общался с молодежью. В нем ярко ощущалась преподавательская жилка. Мы часто собирались за вечерним чаем в его доме. Сидя за этой неторопливой трапезой, мы подолгу беседовали, обмениваясь мнениями по разным вопросам. Устремив на меня живые, ласковые глаза, отец Александр вдруг неожиданно вопрошал: «А что думает по этому поводу наша молодая барышня?». Я же, действительно еще очень молоденькая, почти подросток, бойко отвечала ему, воспринимая его как своего дедушку.

Примостившись на их старинном широком диване, куда матушка тут же приносила теплый плед, я прислушивалась к неторопливым и, как мне тогда казалось, «взрослым» разговорам. Отец Александр был потрясающий рассказчик. Слушая его, я внимательно разглядывала старинные фарфоровые «безделушки» в серванте, толстые золоченые корешки книг в шкафу и… плавно попадала в объятия сна. Меня так и оставляли спать до утра под мягким, уютным пледом.

Батюшка с матушкой очень любили детей. Не помню, чтобы к ним когда-то приезжали родные. Видимо, время и годы разлучили их с близкими, дорогими людьми, которые остались на черниговской и одесской земле — родине отца Александра.

Отец Александр и его матушка были очень добрыми и гостеприимными людьми, в их доме всегда был уют и порядок. Но особенно они любили, когда в гости к ним приходили молодой диакон Григорий Пономарев и его матушка. Отец Александр, вынужденный оставить работу законоучителя, очень скучал по преподавательской деятельности, и их тесное общение с отцом Григорием, который был внимательным собеседником, в какой-то степени возмещало ему любимое учительство. К тому же, отец Александр был замечательным проповедником, и этому дару учился у него отец Григорий.

Отец Александр служил в Церкви вплоть до 1962 года. Будучи настоятелем нижнетагильского Казанского храма, в 78-летнем возрасте он был почислен заштат. Скончался отец Александр в 1973 году в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском городском кладбище. Упокой, Господи, душу этого светлого пастыря и его матушки.

Протоиерей Николай Мухин[5]

В 50-х годах в скромном провинциальном Тагиле появилась очень интересная семья. Это была семья священника — протоиерей Николай и матушка Серафима Мухины. Отец Николай, окончивший в начале ХХ века Пермское духовное училище, а затем Пермский миссионерский институт, был рукоположен в 1917 году в священнический сан и прослужил в храмах Пермской области несколько лет. Однако уже в двадцатишестилетнем возрасте вместе с отступающей на Восток Белой Армией он оказался в Китае, в городе Харбине.

В течение почти сорока лет отец Николай служил в православных храмах Харбина, а к 1939 году закончил богословский факультет харбинского института святого Владимира со степенью магистранта богословия. В 1949 году он — настоятель Свято-Софийской церкви города Харбина. А в 1955 году на волне репатриации семья Мухиных возвращается в Советский Союз. И уже в октябре 1955 года отца Николая назначают в город Нижний Тагил Свердловской области настоятелем единственной в Тагиле Казанской церкви.

В это же время был рукоположен в сан священника отец Григорий, и вскоре его из Кушвы переводят служить в Казанский храм Нижнего Тагила. Тут и состоялось знакомство двух пастырей: сначала чисто официальное, затем — через совместное служение в Казанском храме. А немного позднее их общение перешло в тесную и крепкую дружбу семей.

Мне случилось познакомиться с батюшкой Николаем и матушкой Серафимой ближе к 1959 гóду.

Их дом и семейный быт заметно отличались ото всех прочих. Возможно, это было влиянием восточной культуры, все-таки 36 лет жизни прошли вне России. Несмотря на то, что в семье отца Николая неукоснительно соблюдались все правила и порядки православного быта, в разных комнатах дома на полочках и комоде были расставлены прелестные китайские вещицы еще того, старого Китая, которые отличались высочайшим качеством и художественностью исполнения. Китайские сервизы, вышитые покрывала, шторы, веера, удивительные экзотические домашние растения на изящных подставках, невиданные в Тагиле, украшали их дом, а также какие-то этажерочки из бамбука, люстры, настенные бра, эстампы, офорты с национальными китайскими сюжетами и так далее.

Несмотря на весь этот внешний «китайский» антураж, дом Мухиных хранил традиции и манеры убранства православных домов еще той, старой России. Ведь они уехали из России совсем молодыми и бережно хранили «дух» Родины, семейные традиции, русские корни. Вот где в наше время можно было увидеть убранство, жизнь и домашний уклад дореволюционных интеллигентных русских семейств. В доме отца Николая, преподававшего в Харбине Закон Божий, была великолепная старинная библиотека, которой, очевидно, пользовался и отец Григорий. Думаю, что и в этом случае он не упустил прекрасной возможности поработать с редкими книгами, вывезенными отцом Николаем Мухиным из православного Харбина.

«Мудрые сберегают знание» (Прит.10:14), — сказано в Библии. «Человек же рассудительный скрывает знание…» (ср. Прит.12:23). Эти слова со всей справедливостью можно отнести к отцу Григорию. Он был образованный человек, но никогда не выказывал своих знаний, и почти никто из его ближайшего окружения не знал, что батюшка писал духовные труды, размышляя на богословские темы. Это является загадкой для большинства его духовных чад даже сегодня, когда отец Григорий стал известен своей праведной, исповеднической жизнью. Не допуская в своей жизни ни одного праздного часа, отец Григорий скрупулезно и тщательно собирал те знания, на которые указывал ему Господь. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» (Прит.9:9). Он и так потерял слишком много времени, отбывая полный срок наказания в лагерях Колымы, и теперь торопился стяжать, сберечь те драгоценные дары от Бога, о которых Сам Господь сказал, что «…превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею» (Еккл.7:12).

Основу духовных знаний батюшка получил еще в семье, от своего отца архимандрита Ардалиона и от деда — протоиерея Ипполита. А теперь, работая по многу часов в уникальной библиотеке отца Николая, он собирал, уточнял и систематизировал те крупицы истины, которыми был напитан еще в юности. Он жаждал сам и хотел напоить других из благословенного «потока Божия, полного воды» (ср. Пс.64:10)…

Семья Мухиных очень любила музыку. В их доме было антикварное пианино с точеными украшениями: миниатюрными головками «муз», вырезанными из дерева, и медными подсвечниками на вертикальной передней крышке инструмента. Бывая в этом доме в гостях, мне доводилось по просьбе матушки играть на этом уникальном инструменте. Отец Николай и матушка Серафима очень любили музыку Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Грига. Помню, как в день моей свадьбы в 1959 году, а венчал нас именно отец Николай Мухин, во время праздничного застолья мы в домашних условиях дали для гостей небольшой импровизированный концерт: произведения русских и зарубежных авторов для скрипки и фортепиано. Эти теплые и трогательные воспоминания я пронесла через всю свою жизнь.

В 1959 году отца Николая назначают благочинным 1-го, а затем 3-го округа. В этом же году его награждают вторым золотым крестом с украшениями.

Однако вскоре жизнь батюшки перевернулась. Неприятности начались где-то между 1960-м и 1965-м годами. Именно в это время отцу Николаю пришлось пережить человеческую злобу, ложь и дерзкую клевету, которыми его кто-то анонимно «поливал». Скорее всего, это был человек из близкого ему окружения. Пакостят зачастую, к сожалению, близкие люди, от которых ничего дурного не ожидаешь, и именно эти скорби бывают самыми тяжелыми. Ведь и на отца Григория, только в более поздние годы, тоже лились злобная клевета и ложь, но так сложилось, что имена этих завистников и даже их «идейный вдохновитель» стали известны. Однако отец Николай получил удар сзади, от неизвестных. Впрочем, быть может, батюшка и знал их имена, но так же, как и отец Григорий, молчал.

Все эти внешние неприятности усугублялись и семейной бедой. Тяжело, безнадежно заболела матушка. После сложной операции, которая не принесла облегчения, в больших страданиях она покинула этот мир. А отца Николая вскоре из Казанского храма Нижнего Тагила неожиданно перевели в Петро-Павловскую церковь поселка Черноисточинск. Черноисточинск — это далекий, заброшенный лесной поселок, раскинувшийся среди болот на севере области. В те годы туда можно было добраться лишь по узкоколейке для лесозаготовителей, проведя в пути около семи часов.

Отцу Николаю, только что схоронившему близкого человека, отвели для жизни маленький домишко рядом со скромной деревенской церковкой, куда, очевидно, всегда ходило мало народа. А может быть, она и вовсе была ранее закрыта. Местное население в поселке в основном составляли лесозаготовители да вахтенные рабочие, сменяющие друг друга через каждые два-три месяца. Бутылка — главный стимул их жизнедеятельности и основная потребность… Самый, конечно, подходящий контингент для блестящих проповедей митрофорного протоиерея столичной, харбинской выучки!

Это ведь тоже надо уметь пережить! Постоянные прихожане — две-три бабушки. Однако отец Николай принял все с истинным христианским смирением. Просто из бодрого пожилого человека, очень энергичного и деятельного, он превратился в совершенно седого, согбенного тяготой креста и отстраненного от мира старца. Он ушел глубоко в себя, замкнулся в уединении, почти ни с кем не общаясь, и очень много молился. Какая-то старушка по-соседски иногда приходила к нему в дом, чтобы приготовить еду и немного прибрать.

Отец Григорий, неоднократно навещавший батюшку в его изгнании, возвращался из Черноисточинска всегда очень задумчивый и печальный. Он был немногословен, лишь отмечал, что отец Николай бывал очень рад его приездам, как-то заметно молодел, оживлялся. Они подолгу беседовали и расставались всякий раз с неохотой и грустью.

В новом своем положении отец Николай держался удивительно стойко, с душевным смирением и кротостью. Воспринимал все как посланное ему Господом испытание. Однако здоровье его сильно пошатнулось. Скончался он в апреле 1979 года. Покоится в одной из скромных, тихих могилок на черноисточинском погосте. Упокой, Господи, души протоиерея Николая и матушки Серафимы. Прости им прегрешения вольные и невольные и возьми их в Свое светлое Небесное Царство!

Из примера гонений на отца Николая и на отца Григория невольно вытекает тревожная мысль: как не страшно было людям, оклеветавшим, оболгавшим своего ближнего? Как могли они участвовать в несправедливой травле священнослужителей, теснить и гнать пастырей Божиих? Ведь они были часто из близкого круга, сидели за одной трапезой и возносили одни молитвы в алтаре… Неужели не боятся они Суда Божиего? Выдавливая неугодных, сами живут годами процветая: продвигаются по служебной лестнице, получают награды и лицемерят, лицемерят, лицемерят…

Но не нам их судить. Господь Сам взыщет со Своих рабов. Ибо духоносные отцы учат нас: «Не суди чужого раба, придет Господин его и взыщет с него…» (извлечено из духовного архива отца Григория — ред.)

Паломничество

После рукоположения отца Григория в сан иерея вместе с матушкой Ниной им удалось осуществить свою давнюю мечту и побывать у истоков Православия на Руси, в Киеве, чтобы молитвенно припасть к киевским святыням. Матушка с большим волнением отнеслась к этой поездке. И вот в один из теплых октябрьских дней перед глазами отца Григория и матушки Нины предстал Киев с его многочисленными храмами, монастырями и Печерской Лаврой, куда маленький Гриша мечтал доскакать на своей деревянной лошадке еще в детстве.

Город поразил их своим великолепием и красотой. В те годы большинство православных храмов было закрыто, и осмотреть их возможно было лишь в составе специально организованных экскурсий. После оккупации Киев лежал в руинах, но храмы восстанавливались одновременно с городом. Это были как будто прежние храмы, они стояли с позолоченными куполами, только теперь в них располагались различные госучреждения и музеи. Древний Софийский собор — колыбель Киевской Руси — был открыт; иногда в нем совершались богослужения. Сила и величие духа чувствовались в этом древнем храме… Свет, заливавший его сверху, высвечивал верхний ярус икон, сияющих позолотой. Причудливо отражаясь в разноцветных лампадах, свет постепенно растворялся внизу, не в силах охватить весь храм. Иконостас, уходящий куда-то ввысь, казался удивительно легким, так что иконы, помещенные в нем, будто парили в воздухе.

Отца Григория и матушку поражало все. Они любовались архитектурой Андреевского храма, росписями Владимирского собора, древними святынями Покровского и Флоро-Лаврского монастырей.

Поразила их и красота самого города. Киевские бульвары со знаменитыми каштанами, выложенные каменными плитками, были усыпаны в эти октябрьские дни ворохами разноцветных опавших листьев. В воздухе то и дело кружила теплая золотая метель — так не похоже на северную невьянскую осень. Шурша легкой листвой, они медленно шли по направлению к Киево-Печерской Лавре, вспоминая такой же осенний день их свадьбы.

Главной целью их приезда было, конечно, посещение лаврских пещер. Уже около Лавры на отца Григория и матушку налетел вольный днепровский ветер, который то сбрасывал батюшкину шляпу, то закручивал на узорных плитах тротуара воронки из сухих листьев. Как расшалившийся ребенок, он неожиданно кидал легкую, сухую листву в лица прохожих, но отец Григорий был глубоко сосредоточен на предстоящем посещении дорогих святынь, он ничего не замечал вокруг и шел к пещерам, призывая в молитвах помощь Божию.

В войну налеты и бомбежки немецких самолетов повредили внешний облик Лавры. После войны многое было восстановлено и какое-то время дальние или, как их еще называли, «нижние» пещеры были открыты для паломников. Верхние же были закрыты для всех.

«Когда во время Великой Отечественной войны немцы заняли Киев, — читаем мы житие святого преподобного Кукши Одесского, — то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской Лавры, в то время еще закрытые. Для этого нашли монаха — бывшего насельника обители.

Осмотр начался с ближних пещер. В то время мощи почивали в раках открыто, не под стеклами. Около раки преподобного Спиридона-просфорника, почившего 800 лет тому назад, комендант остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант, не веря его словам, взял свой пистолет за ствол и рукояткой ударил с силой по руке преподобного Спиридона: сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула настоящая алая кровь (следы трех засохших потоков ее заметны и сейчас на руке преподобного).

Увидев это чудо, комендант в ужасе бежал из пещер, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская Лавра открывается, и желающие могут поселиться в ней… Вскоре немцы разрешили открыть и женские монастыри: Покровский, Флоровский, Введенский»[6].

Буквально перед приездом отца Григория и матушки Нины Сергеевны массовые посещения пещер временно ограничили. Объясняли это тем, что в легких песчано-сланцевых породах горы, потревоженной бомбежками, произошла деформация, в результате чего в пещеры якобы стала попадать днепровская вода. Женщина, приютившая у себя моих родителей, работала в музее, находящемся на территории Лавры. Она была глубоко верующим человеком; почти всю жизнь она прожила в Киеве, проводя экскурсии по Лавре. С отцом Григорием и матушкой она познакомилась в Нижнем Тагиле, когда гостила там у своих родственников. Она и выхлопотала для них особые пропуска для посещения нижних пещер. Она же рассказала отцу Григорию и матушке много интересного из истории Лавры.

На вопрос об отношении сотрудников музея к монастырю женщина ответила, что почти все они приходили на эту работу убежденными атеистами, но за время пребывания в стенах Лавры насмотрелись такого, что их прежние убеждения поколебались. Так, например, был известен факт, что в музей поступило распоряжение вынести из пещер все святые мощи и уничтожить их. Ночью приехали грузовики, но, когда на них перенесли мощи святых, ни одна машина не завелась. Отправили за подводами, переложили на них святыни, но лошади встали на дыбы. Святые мощи снова разнесли по пещерам и оставили в монастыре.

В хронике Киево-Печерской Лавры сотрудниками музея зафиксирован случай, который произошел за год до последнего открытия монастыря. В пещеру проник злоумышленник, чтобы, выполняя заказ мафиозной группы, спекулирующей на продаже за границу икон, тайно набрать и вынести из Лавры часть мощей святых угодников. Сотрудники музея заметили, что более двадцати гробниц осквернено, и в этот же день объявили поиск грабителя. В одном из дальних концов пещеры несчастный был обнаружен сидящим в оцепенении и не имеющим сил даже пошевелиться. В таком положении его и вынесли из пещер сотрудники милиции. Позднее он рассказал, что в тот момент, когда он, совершив задуманное преступление, собирался скрыться, какая-то неведомая сила заставила его пойти в самый дальний угол пещеры, где на него навалилась такая тяжесть, что он не мог более сдвинуться с места.

* * *

Помолившись у надвратной церкви, отец Григорий и матушка с благоговением, затаив дыхание, вошли на территорию Киево-Печерской Лавры.

В целом территория всех пещер Лавры так огромна и их сложный лабиринт на разных уровнях так переплетается, что даже в отведенном для посещения паломников условном квадрате без проводника легко заблудиться. На территории Лавры отца Григория и матушку ждала уже их провожатая. Пройдя почти по всей территории монастыря, они подошли к нижним пещерам. Вместе с другими немногочисленными паломниками им отметили в пропусках и разрешили посещение. Они зажгли свечи и стали спускаться по крутому, уходящему куда-то вниз коридору. Некоторое время спуск продолжался, потом коридор резко поворачивал и далее уже проходил на одном уровне, то расширяясь, то сужаясь. Тут же начинались первые захоронения насельников Лавры: ранние и более поздние.

Прямо вдоль коридора, в легких известковых стенах были выдолблены ниши, в которых и погребали подвижников. Перед каждым из них горела неугасимая лампада. Здесь же висела икона святому, под которой был написан тропарь или молитва преподобному.

Волнение, которое испытывали отец Григорий и матушка при спуске к мощам святых Божиих угодников, совершенно улеглось, уступив в душе место тишине, покою и благоговению. Они медленно шли, останавливаясь и читая, кто здесь покоится. Молились… Имена многих святых были им незнакомы.

По мере продвижения вперед мощей становилось все больше. Легкое благоухание, тонкий неземной аромат наполнял ниши. Паломники уже не держались плотной кучкой. Кто-то молился у одной могилки, кто-то — у другой. Говорили, что в пещерах подолгу жила старица, питаясь подаянием и ночуя у святых могил.

Время словно остановилось для отца Григория и матушки. Трудно сказать, сколько минут, а может быть, часов прошло со времени их спуска, но в какой-то момент матушка вдруг потеряла отца Григория. Буквально минуту назад она видела его коленопреклоненную фигуру, характерное очертание плеч, наклон головы, но сейчас его… нет. Это было столь неожиданно, что вначале она даже не испугалась. Решила, что он, наверное, прошел чуть вперед. Она тоже прошла немного вперед, но там его не оказалось. А может, она не слышала, углубившись в молитву, как он вернулся назад? Она поспешила обратно. Тоже нет. Спутница их, хоть и подбадривала матушку, но напугана была не меньше. Кричать, звать? — но святость этого места не позволяла разговаривать громко. В испуге они метались, стараясь не потерять того места, где видели отца Григория последний раз. Кроме того, женщина-экскурсовод предупредила, что в пещерах много боковых ходов и можно заблудиться. Волнение матушки нарастало. Она в изнеможении упала, прижавшись к какой-то могилке, и взмолилась: «Господи! Не дай ему потеряться. Где же он, что с ним случилось?».

Наверное, исчезновение батюшки, беготня испуганных женщин туда-сюда и не были столь долгими, но им показалось, что прошла целая вечность, прежде чем прямо у противоположной стены коридора, где в нише сидела матушка, стал еле заметен слабый свет, и вскоре высветился новый ход — коридор куда-то вглубь пещеры, до этого совершенно невидимый. Еще минута… и две тени промелькнули в этом проеме. Какая-то странная сила не давала женщинам тут же вскочить и побежать навстречу, ноги — как отнялись и приросли к земле. Вглядываясь в темноту, они увидели, как одна фигура, поменьше ростом, сделала земной поклон перед другой. Человек в длинном монашеском одеянии благословил первого и тут же исчез. Исчез и ровный голубоватый свет, в котором показались фигуры, совсем не похожий на слабое мерцание свечей. В эту же минуту у прохода, ставшего опять почти незаметным, показался батюшка. Свеча его не горела…

Матушка бросилась к нему, ее знобило. От отца Григория шло едва уловимое благоухание… Он тоже дрожал, но голос его был тихий и ласковый:

— Что ты, Ниночка! Да разве можно так переживать? Все это время я молился тут, рядом, в нише. Вы просто меня не заметили. Не надо. Успокойтесь. В таком святом месте ничего страшного случиться не может.

У матушки стучало от волнения сердце, дрожали губы и руки. Отец Григорий еще что-то говорил ей, тихо и с убеждением. Постепенно страх стал отступать. Ей вдруг стало стыдно за то, что она думала об опасности в месте, в котором всё хранится его святостью.

Женщина, их сопровождавшая, очевидно, тоже переволновалась. Вскоре они вышли из пещер — совершенно в другом месте — в небольшую рощицу на берегу Днепра. Все молчали, осознавая произошедшее; женщины вспоминали исчезновение батюшки и его столь неожиданное возвращение, странный отсвет, в котором они видели незнакомую тень. Кто это был? Когда при дневном свете матушка взглянула на отца Григория, то увидела, что его синие глаза сияли, он был какой-то отрешенный, взгляд его отражал не земное, но небесное.

Пройдя через рощицу, они оказались на самом берегу реки. Темно-синие воды Днепра, синее небо, синие глаза батюшки, а наверху — возвышающаяся Лавра с горящими в заходящем солнце многочисленными золотыми куполами. Они шли берегом реки к дому, где жила их гостеприимная хозяйка. Величественный Киев панорамой разворачивал перед ними свои богатырские плечи с позолоченными маковками-шлемами больших и малых городских храмов.

Спустя долгое время мама несколько раз пыталась расспрашивать батюшку о его явном отсутствии в пещерах Лавры во время их паломничества и о таинственной тени, оказавшейся рядом с ним, но отец Григорий упорно твердил, что все это ей только показалось, или отмалчивался вовсе. Не знаю, рассказал ли он матушке со временем об этом таинственном событии. Может быть, и рассказал, но матушка Нина умела хранить тайны…

Хортица

Почти перед самым отъездом из Киева друзья предложили отцу Григорию и матушке Нине посетить остров Хортица, расположенный к югу от Киева, вниз по течению Днепра, сразу за днепровскими порогами. Остров является своеобразной гордостью Украины и вплоть до наших дней остается некой загадкой в истории.

Недалеко от острова располагается промышленный центр Запорожье — город, экологическая обстановка которого даже в те времена была очень неблагоприятной. Загазованность и загрязненность воздуха в пределах городской черты и в ближайших окрестностях Запорожья превышала все допустимые нормы, поэтому люди, живущие в этих местах, особенно часто страдали от тяжелых заболеваний легких.

Остров же, находящийся в радиусе промышленных выбросов города, был экологически чистой зоной: он обладал красивым ландшафтом, богатой растительностью и, что непонятно, удивительной атмосферой, — словно над ним был раскинут огромный невидимый купол, не пропускающий ядовитые газы и выхлопы металлургического производства «Запорожстали».

Зная о чудесной особенности этого острова, горожане, страдающие различными болезнями, приезжали сюда просто туристами на месяц-полтора, и многие исцелялись…

Остров, вытянувшийся посередине реки, рассекавший ее как бы на два рукава, был довольно большим. Говорили, что в старые времена на Хортицу сбегали от преследования непокорные казаки со своими жинками. Сохранилось также предание о том, что в древние времена, а именно в момент становления Православия на Руси, остров Хортица посетила сама равноапостольная княгиня Ольга. Это, конечно же, и явилось решающим моментом для отца Григория и матушки Нины, чтобы посетить остров. Туда они и направились на теплоходе вниз по Днепру, планируя вернуться обратно в Киев служебным транспортом. К тому моменту на Хортице начиналось строительство небольшого пульмонологического санатория. Еще ранее на острове разместили питомник редких растений.

До поездки в Киевскую Лавру отцу Григорию (таков был промысел Божий) довелось в основном изучать географию колымских степей и слушать ледяное дыхание Севера. Да и матушка Нина, кроме Урала, нигде не бывала, поэтому эти новые и яркие впечатления одинаково восхищали обоих, рождая чувство благодарности Создателю за несказанную красоту, дарованную людям.

Мечты, конечно, у батюшки с матушкой были большие: так хотелось побывать в Дивеево, в Троице-Сергиевой Лавре, в Почаево… Да мало ли славных, святых мест на земле. Но возможности того времени были весьма ограниченными: надо было скрывать свой молитвенный настрой, и ездить по храмам можно было только в качестве туристов — 58-я статья была и в то время самой популярной у советского «правосудия». К тому же батюшка служил на приходе один и его длительное отсутствие в храме было крайне нежелательным как для него, так и для паствы.

За 84 года своей земной жизни отец Григорий неоднократно, и порой продолжительно, бывал только в Ленинграде, так как учился там в Духовной Семинарии (заочно), а затем, совсем немного, — в Ленинградской Духовной Академии. Кроме этого путешествия в Киев, они с матушкой ранее бывали только в Нижнем Новгороде у родных да несколько раз в Оренбурге у сестры отца Григория, Марии Александровны Плясуновой.

Будучи в Оренбурге, батюшка восклицал: «А ведь тут бывал Пушкин!..». В духовном архиве отца Григория, в его черновиках, осталось много записей о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Отец Григорий считал Пушкина глубоко верующим человеком. В архиве батюшки много лет хранилась перепечатка известного письма В. А. Жуковского отцу поэта, Сергею Львовичу, с подробным описанием православной кончины Александра Сергеевича. Но особенно удивительным является тот факт, что отец Григорий в своей работе «Гуманизм христианской морали» ссылается на письмо Пушкина к своему другу П. Вяземскому, в котором поэт заявляет, что никогда не писал «Гаврилиады» — поэмы, возводящей хулу на Духа Святого. Несомненно, что в те, 50-60-е годы говорить, а тем более писать о религиозности Пушкина было совершенно невозможно из-за жестокой политической цензуры. Но отец Григорий исследовал для себя эту тему глубоко и описал свои впечатления в вышеупомянутой работе о гуманизме христианской морали. Эти апологетические размышления о творчестве Пушкина в то время могли стать причиной новых гонений на батюшку. Может быть, именно поэтому он никогда не подписывал свои труды, боясь обысков и ареста…

Но вернемся к планам батюшки и матушки побывать на острове Хортица.

На закате солнца они ступили на палубу теплохода, следующего вниз по течению Днепра. То, что открылось им с палубы судна, отплывавшего от златоглавого Киева, было не сравнимо ни с чем. Заходящее солнце уже не слепило, но совершенно чудно и необыкновенно высвечивало каждый куполок, каждую маковку большой или малой церквушки, притаившейся в зелени кудрявых украинских садов. Этот каскад красок: золото куполов, зелень садов и белизна храмов — отражался в синеве Днепра. Город сиял, пылая радугой золотистых цветов на фоне густеющего уже, чуть фиолетового неба. Соединенные нитями золотисто-красных лучей, многочисленные луковки куполов создавали удивительные и неповторимые аккорды небесной музыки — глаголов неба, созвучных душе отца Григория и матушки Нины.

Теплоход медленно двигался вниз по течению, но город, казалось, сам медленно плыл мимо них, открывая свои новые красоты и достопримечательности.

Вот они плывут вдоль приречного района Киева «Выдубичи», получившего свое название в древности. Когда князь Владимир утверждал на киевской земле Православие и возводил на ней православные храмы, то приказал сбросить языческих идолов, которым поклонялись славяне, в воды Днепра.

Плачущие толпы язычников — поклонники деревянных божеств — бежали вдоль Днепра вслед за своими идолами. На волнах Днепра, то утопая в воде, то всплывая, медленно двигались покачиваясь поверженные идолы Перуна, влекомые течением вниз, а обезумевшие люди при каждом их движении кричали: «Выдубились! Вздыбились!». На заре ХI-го века Господь освятил русскую землю истинным светом православия, а прибрежный район Киева с тех пор хранит свое древнее название «Выдубичи». Ныне в этом месте — Выдубицкий монастырь.

Стоя на корме теплохода, батюшка думал: «Вот так же надо сокрушать, словом и делом, доводы и аргументы богоборцев и “сбрасывать” этих идолов безбожия с обрыва, как сбрасывал князь Владимир языческих перунов…». И мы знаем, что отец Григорий в своих тихих беседах и проповедях, в поучениях и трудах был и остался для Церкви Христовой истинным исповедником и ревнителем православной веры…

До глубокой ночи простояли батюшка и матушка на корме, вглядываясь в волнистый след от судна, постепенно истаивающий в воде. Волны словно зализывали эти посторонние белеющие линии, превращая все в единое, равномерно текущее, зеркальное движение волн красавицы-реки Днепр. Вот уже от воды, от прибрежных кустов стал подниматься туман, нависая над ней легкими, длинными языками. Тишина. Слышен только едва уловимый звук двигателя и легкий плеск волн за бортом. Какое явное ощущение неземного покоя и присутствия Непостижимой Силы — Творца природы, присутствия Самого Создателя всего! Какие редкие, дорогие для души моменты вдохновения!

Ночь, как и бывает на юге, упала почти внезапно. Звезды — яркие, огромные. Кажется, протяни руку — и дотронешься до этих холодных светил, настолько прозрачен воздух. Вот они, звездочки, засияли, засверкали, хрупко отражаясь в воде.

Перед ранним утром, почти ночью, теплоход подошел к одному из причалов Запорожья. Несмотря на близость к южному краю, ночь была холодной — все же стояла осень. Отец Григорий и матушка Нина сошли на берег. Вместе с ними в Запорожье прибыли и сотрудники ботанического питомника, что на Хортице. На берегу их уже ждал маленький «Рафик». Быстро погрузившись в машину и поеживаясь от ночной прохлады, пассажиры теплохода устремились по петляющей дороге, ведущей вдоль города вверх по течению Днепра. Они как бы возвращались немного назад.

Даже в это, самое спокойное, ночное время суток, на них словно навалилась чугунная плита — так тяжело было дышать! Такой плотной загазованности они, пожалуй, не ощущали даже на родном Урале. Немудрено, что в этом очаге промышленной металлургии столько людей, страдающих болезнями легких.

Было видно, как вдалеке багрово светилось круглосуточное литейное зарево. Справа угадывались пирамиды с усеченной вершиной — домны, надо полагать, вносящие свою «неповторимую лепту» в атмосферу этого города и окрестностей. Где-то там вспыхивали бело-зеленые ядовитые «глаза» ночных электросварок. Какой контраст с тихой гладью реки, золотисто-желтыми садами Киева и украинскими полями! Это — мир машин, станков, заводского шума и грохота.

Проехав некоторое время вверх по течению Днепра, автомобиль круто свернул в сторону реки и, как им показалось, по какой-то насыпной дамбе или по мосту направился прямо к острову, лежащему посередине Днепра. Так они оказались на знаменитом острове Хортица. Еще на теплоходе им сказали, что часа три они могут спокойно походить по острову — посмотреть, подышать! Это было сказано не зря: на острове отец Григорий и матушка словно ощутили, как за ними затворилась какая-то непроницаемая дверь, отделившая их от дымных, ядовитых запахов и от городского шума.

Это было действительно какое-то чудо. Каменный остров, усыпанный серой галькой вперемешку с песком, свободно вытянулся вдоль реки. На отдельных его участках раскинулись по-осеннему разноцветные пурпурно-желто-зеленые оазисы с деревцами и кустарником. На южной оконечности острова расположилась небольшая каменистая возвышенность, рядом с которой растянулись травяные поляны с разбросанными на них круглыми валунами, от мелких до огромных. Казалось, словно какие-то сказочные великаны гоняли когда-то на зеленой лужайке эти «камешки», играя в бильярд.

Они медленно пошли в глубину острова, вдыхая удивительное благоухание трав, цветов и диковинных кустов, отгороженных от тропинки проволочной сеткой, — видимо, это хозяйство питомника. Вот в глубине просматриваются низкорослые деревья, почти кусты. Пригляделись: это — яблони. А яблоки-то! Целые чайные блюдца! Под ветви диковинных яблонь заботливо подставлены деревянные опоры — иначе обломятся.

Вдруг прямо под ногами они увидели нежный жасмин, который «перебегал» дорожку. Какой дивный аромат! И опять — благословенная тишина. Только пробудившиеся птицы сообщают друг другу первые утренние новости и, конечно, что у них на острове гости.

Поднялся легкий ветерок, и только сейчас они обратили внимание, что тут, на острове, — тепло, словно и не было холодной осенней ночи, окутавшей их на причале. Ветерок принес с собой свежие ароматы и даже запах дымка, который скорее дополнял эту идиллию. Наверное, где-то рядом отдыхали туристы…

Вдали шло какое-то строительство. Может быть, строили санаторий для легочных больных. Отец Григорий и матушка Нина, не сговариваясь, сворачивают по боковой тропинке в сторону от строительства. Не хочется никакого лишнего общения, праздных разговоров, они уже привыкли к уединению и внутреннему молитвенному настрою…

Они вышли к небольшой возвышенности, покрытой мелкой травкой, на которой словно разбросаны гладкие валуны, местами поросшие мхом. Некоторые из них просто огромные. А вот какой-то совсем необычный: двойной, со «спинкой»! Как трон! На таком могла сидеть только сама княгиня Ольга! Мысль о том, что когда-то по этой земле, пусть давным-давно, ходила святая равноапостольная княгиня, ступая там, где ступают теперь они, теплой волной настигла обоих паломников, умиляя и восхищая одновременно. Ведь имя Ольга — семейное для родов Пономаревых и Увицких.

Весь остров, его таинственный дух, который они просто не могли не почувствовать, настраивали на молитву. Обратясь на восток, отец Григорий и матушка Нина, преклонив колена, с особым настроем и трепетом пропели несколько благодарственных псалмов и молитв. Они чувствовали непостижимую гармонию с Творцом природы и человека!

И вот на востоке из пламенно розовеющей зари, закрывая, гася ее до вечера, брызнули утренние лучи нового дня. Они растворили, испарили последние, легкие дымки утреннего тумана и затопили все вокруг своим золотым светом…

На берегу зафыркал мотор, призывно засигналил «Рафик», приглашая отца Григория и матушку в обратный путь, в Киев, а потом на Урал.

Бодро поднявшись, они низко поклонились этой благословенной земле, давшей им такое необыкновенное общение с Господом, и отправились в свой дальнейший жизненный путь.

В Нижнем Новгороде

Хочется сказать несколько слов и о поездке отца Григория и матушки к родным в Нижний Новгород.

Любовь и интерес отца Григория к истории Святой Руси всегда были ярко выраженными. Узнав, что Нижегородский кремль является историческим памятником и был построен еще во времена татаро-монгольского ига для защиты от нападений кочующих орд, батюшка загорелся желанием посмотреть все своими глазами… Надо было видеть, с каким живым интересом, с каким азартом он оглядывал все достопримечательности.

Он посетил часовню древнего кремля, построенную в честь победы над Наполеоном и прославляющую победу русских войск. В часовне были собраны старинные иконы и множество красивых, расшитых золотом знамен полков, участвовавших в битвах против французов. Долго рассматривал отец Григорий памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, воздвигнутый в честь победы 1812 года на высоком берегу реки.

А с каким трепетным вниманием он прошел по всем доступным тогда кирпичным галереям, переходам, башням и бойницам кремля! Он осторожно и трепетно прикасался руками к древним камням со следами выбоин от оружия, нанесенных еще татарами.

Вот он увидел какую-то башню с незнакомым архитектурным решением… И — искреннее удивление:

— Посмотри, Нинонька, какая древность, какая красота! Да ведь это (про одну из башен) просто… тарелка с горой блинов! Ну надо же, какая выдумка, как талантливо!

А выход из нижних ворот на Маяковку!

Сами ворота: их кованые накладки и толстенные бревна, заостренные внизу, которые специальным механизмом могли подниматься вверх, выпуская всадников, и опускаться до земли, — эти старинные ручной работы врата привели батюшку в полное изумление. Он все время говорил:

— Как жаль, что нет фотоаппарата, ведь это — сама история!

Отец Григорий, конечно, знал, что нижегородская земля — это земля, овеянная подвигами пламенного Серафима Саровского. Совсем недалеко от Горького раскинулся Арзамас, а оттуда уже рукой подать до Дивеевской обители. Как любил отец Григорий этого дивного старца, сколько напечатал он «книжек»-тетрадок с описанием жизни и чудесных подвигов преподобного Серафима, скольким духовным чадам он поведал о святости дивеевского инока! И часто люди находили, что их батюшка очень похож на преподобного Серафима Саровского, — с такой же неизменной теплотой и всегдашней дивной радостью встречал он всех людей, приходивших к нему, как и его любимый святой старец.

Но до Дивеева доехать было в те времена невозможно. Кругом — военные объекты да воинствующие атеисты. И в знак своего глубокого почтения и преклонения перед подвигами преподобного Серафима отец Григорий низко поклонился в сторону пустынных Саровских лесов…

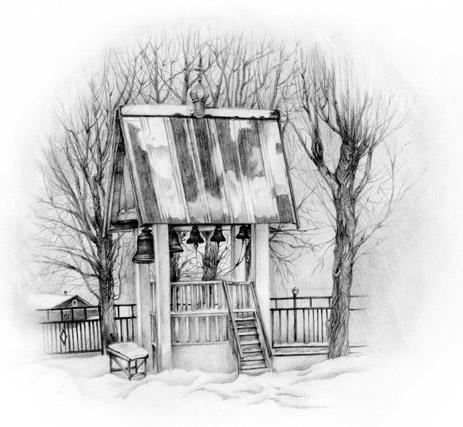

В Кургане

В 1962 году архиепископ Свердловский Флавиан назначил отца Григория настоятелем Свято-Духовской церкви в поселке Рябково города Кургана. Несколько месяцев прослужил батюшка в рябковской церкви, к тому времени уже «приговоренной» городскими властями к уничтожению из-за поспешно выстроенной вблизи коробки кинотеатра «Спутник». А вскоре верующим предложили новое место под строительство молитвенного дома в поселке Смолино, который и был построен с Божией помощью трудами отца Григория и его духовных чад.

Престол нового молитвенного дома освятили в честь Святого Духа. Из рябковского храма перенесли церковную утварь, иконы, богослужебные книги и священнические облачения, и богослужения возобновились. Много лет отец Григорий, окормляя созданный им приход, служил один. Он был строитель, настоятель и требный батюшка одновременно. Жизнь его стала настолько спрессована во времени, что с новой силой зазвучала в его духовном дневнике тема значения и силы часа.

За всю свою жизнь батюшка, можно сказать, не имел полноценного отпуска. Он служил круглый год. Вставая в четыре-пять часов утра, отец Григорий готовил себя к Божественной Литургии. Потом сразу же — крещение, венчание, панихида…

А в городе уже ждут его для треб. Сообщение с Курганом было тогда через поселок Восточный. Через Тобол переправлялись в то время различными способами: и на лодках, и на плотиках, иногда — по мостикам почти без перил. С требным чемоданчиком и дароносицей при температуре двадцать пять — тридцать градусов жары добирался батюшка в любую точку города и близлежащих поселков на общественном транспорте или пешком. Где-то ждали его на исповедь и причастие, где-то — на соборование, но как бы далеко и сложно ни было добираться, он никогда никому не отказывал.

Домой приходил белее мела, чтобы сбросить насквозь промокшую одежду, и… быстрее в храм ко всенощной. Только вечером он давал себе немного отдышаться, обдумать проведенный день и еще успеть подготовиться к следующему, такому же. Конечно, только Господь давал ему силы. Что такое отпуск, он просто не знал.

Лет тринадцать-пятнадцать батюшка жил такой напряженной жизнью. Но ему готовились новые испытания. Свои трудности и переживания он тщательно скрывал, стараясь оградить близких от лишних волнений, но его душевная боль вылилась в стихи, явно не рассчитанные на читателя:

Сердце

Бедное сердце! О, сколько тревоги

Ты испытало со мною в пути!

Сколько раз, чувствуя тяжесть дороги,

Ты учащенно стучало в груди.

Но и теперь ты, почуяв ненастье,

Что собралось над моей головой,

Бьешься, волнуешься, хочешь, чтоб счастье

Снова лилось полноводной рекой.

Полно, утихни же; в мире коварном,

Где суждено нам с тобою шагать,

Больше ты будешь, родное, печально,

Много придется терпеть и страдать.

Долго придется тебе еще биться

И волноваться в стесненной груди,

Пусть тебе сладкое счастье не снится

В жизненном нашем тяжелом пути.

Пусть тебе видятся шумные грозы,

Бури, ненастья и море скорбей,

Ненависть дикая, только не розы

И не хвала от коварных людей.

Так обновимся в служении верном,

Путь христианский со мной продолжай

И своим стуком, тревожным, чрезмерным

Ты уже больше меня не пугай.

Писано 10/II 1975 года

И еще одно стихотворение, найденное в архиве батюшки и, вероятнее всего, написанное им самим:

Не тоскуй ты, душа дорогая…

(подражание Никитину)

Не тоскуй ты, душа дорогая,

Не печалься, но радостной будь,

Жизнь, поверь, нам настанет другая…

Нас жалеет Господь, не забудь.

Уповай ты на Господа Бога,

И молись ты почаще в тиши,

И утихнет на сердце тревога,

Получая покой для души.

Не смущайся в тяжелые годы,

Пусть не ропщут на бремя уста.

В нашей жизни бывают невзгоды,

Но надейся на милость Христа.

В мире волны бушуют, как в море,

Ветер страшно и грозно шумит.

Не забудь, что с любовью во взоре

На тебя Твой Спаситель глядит.

Жизнью Сам Он твоей управляет

И защиту тебе подает,

Знает Он, о чем каждый мечтает,

К светлой радости, счастью ведет.

Проявить нам здесь нужно терпенье,

Мы готовы к последней борьбе.

Бог услышит все наши моленья,

И возьмет нас Спаситель к Себе.

Пристань светлая нас ожидает,

Бури страшной и грозной там нет.

Ярче солнца Христос там сияет.

Жизнью вечной наполнен там свет.

Не тоскуй ты, душа дорогая,

Не печалься, но радостной будь.

В небе родина наша Святая

И блаженный и вечный наш путь.

Отец Григорий был слишком закрытым человеком, чтобы посвящать в свои тяготы близких. Кроме матушки, конечно. Поэтому я не могу объяснить причины его переводов сначала в Шадринск, вскоре в Куртамыш, потом в Усть-Миасс и так далее… Скорее всего, это было связано с отношением к нему уполномоченного по делам религиозных организаций Курганской области. Но факт остается фактом: мои престарелые родители, живя в Кургане, стали «перелетными птицами». Церковный дом, где они жили все годы службы в Свято-Духовском храме, им пришлось освободить, и они купили маленький домик здесь же, в Смолино, где и жили до самой смерти.

Уезжая на воскресные и праздничные дни в другие приходы, они оставались там на неделю, иногда на полторы, и возвращались в Курган, чтобы снова ехать на очередные субботнюю и воскресную службы. Переехать совсем на каждое из мест нового назначения родители не могли, так как понимали, что это носит временный характер и переводы с прихода на приход спонтанны и необъяснимы. За ними, как по команде, следовали многочисленные духовные чада батюшки, верные им и в радостях, и в трудностях. И храмы маленьких городков и поселков епархии наполнялись церковным чтением и пением милых курганцев.

Приезжая в Курган, я совершала вместе с ними эти беспокойные поездки. Как я отметила для себя, чтобы добраться из дома в Смолино до очередного районного храма, они должны были совершить около четырех поездок с тремя пересадками. Первая — из дома через Тобол до городского рынка; вторая — от рынка до автовокзала; третья — на рейсовом автобусе до районного центра, четвертая — на местном автобусе до храма. Иногда бывало, что они шли пешком около одиннадцати километров, например, из районного центра в Усть-Миасс.

Такая жизнь у моих престарелых уже родителей продолжалась не год или два, а лет пять или шесть… и прекратилась лишь тогда, когда у отца Григория резко обострилась давно возникшая желчекаменная болезнь, на болевые приступы которой он не обращал до поры внимания. Произошло это в Куртамыше: острейший приступ желчекаменной болезни, осложненный перитонитом… Почти умирающего, его на машине привезли в Курган. На волоске от смерти он был прооперирован, практически без какой-либо надежды. Уже позднее, когда его перевели из реанимации в отделение, студенты-медики приходили посмотреть на выжившего после почти безнадежной операции пациента. Свершилось чудо, он поправился и еще несколько лет служил Господу и Его Церкви, помогая верующим духовными советами и молитвами.

После перенесенной операции батюшка еще иногда выезжал служить в небольшие приходы. Он уже не был настоятелем в родном Свято-Духовском храме, и служить там ему теперь удавалось все реже: тут и новый приток молодого священства, и, конечно, уходящие силы самого батюшки. Это обстоятельство отец Григорий тяжело переживал.

Надо было видеть лицо отца Григория, когда он приходил из смолинского храма и говорил: «А я завтра служу Литургию!». При этих словах он весь прямо светился. Очень любил батюшка служить в маленьком храме крестильного дома при Свято-Духовской церкви.

Рассказывая, как любил отец Григорий служить Божественную Литургию, невозможно не вспомнить о том, что записал он в своем духовном дневнике «о важности вынимания частиц поименно».

Проскомидия была для отца Григория особым таинством — именно священнодействием. Он вынимал из просфоры отдельную частичку за имя каждого человека, сугубо предстательствуя перед Господом за спасение его души.

Проскомидии, которые совершал отец Григорий во святая святых — у престола Божия, — являют нам чудо Божие и в наши дни! Просфоры с вынутыми из них батюшкой поименными частичками нетленны до сего дня, хотя со времен праведной кончины отца Григория прошло уже более восьми лет. Разве это не чудо? Просфоры — их восемь — хранились более восьми лет в разных условиях: в разных домах, у разных хозяев, в разных шкатулках, при разных температурах и в разное время года, — однако ни тля, ни ржа, ни мучные жучки не подточили эти чудесные просфорки и они доныне сохранили свой первоначальный нетленный вид. Вот настоящее, святое благоговение!

«Праведники отходят, а свет их остается».

И тем не менее при жизни батюшка был гоним.

Еще в 1970 году, когда отец Григорий постоянно служил в церкви Смолино, он, видимо, уже почувствовал грядущие скрытые гонения, выраженные впоследствии в необъяснимых хаотичных переездах с одного прихода на другой. Для себя он написал в это время молитву на каждый день, которая была найдена в личном архиве батюшки уже после их с матушкой преставления. А позднее была обнаружена и молитва, читаемая вечером.

Молитва только на нынешний день

Господи! Я не молюсь о будущем, далеком и о нуждах завтрашнего дня; лишь ныне сохрани меня под покровом Твоим, только нынешний день.

Спаситель! Будь со мной в труде моем и молитвах, помоги мне быть добрым в делах и словах только нынешний день. О, пусть я не буду настойчив в исполнении своей воли.

Не попусти, Господи, чтобы я произнес слова безполезныя, оскорбительныя, преступныя. Внуши устам моим слова ободряющие, утешающие и радующие всех, с кем я встречаюсь в нынешний день.

Благость Пречистой Матери Твоей, Господи, да сопутствует мне и поможет при встречах с людьми.

Пусть я не буду причиной чьих-либо страданий, печали и слез на нынешний день…

Господи! Бедствие приближается ко мне: дай мне силы встретить беду без ропота и уныния как вестницу Твоей правды и любви ко мне на нынешний день.

Не прошу я, Господи, о завтрашнем дне; завтра, быть может, я буду близ Тебя, но пощади меня, научи меня, сопутствуй мне только нынешний день. Аминь.

Молитва, читаемая вечером

Благодарю Тебя, Господи, за все милости и благодеяния Твоя, в прошедший день на нас бывшая.

Молюся Тебе, Господи, прости всех обидевших меня сегодня, успокой их злобные чувства, а в сердце мое пошли благодать полного забвения обид.

Еще молюсь Тебе, Отче Небесный, укрепи меня в благоугодных Тебе добродетелях и избави всех нас от греховных падений, взаимного недружелюбия, ссор и всякого несчастия.

Дай мне, Боже, предстоящую ночь тихую, спокойную и утром восставь меня здравого на славословие Имени Твоего святого.