- «Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом»

- Часть I. Схиархимандрит Тихон (Муртазов). Жизнеописание в воспоминаниях

- Архимандрит Ермоген (Муртазов). Рассказ о себе

- Иеродиакон Никон (Муртазов). Воспоминания

- Монахиня Исидора (Носова). Об отце Ермогене

- Василий Петрович Чугрий. Мой духовный отец

- Часть II. Архимандрит Ермоген (Муртазов). Поучения

- «Ваши пути и Мои пути что небо и земля отстоят»

- «Бог спасать без нашего желания не будет»

- О духовном мире

- О монашестве

- По житию Марфы и Марии

- Бог хранит нас для того, чтобы мы хранили истину Православия!

- Часть III. Памятник любви

- Державному Ермогену, священноархимандриту, духовному отцу нашему и пестуну, посвящается сей убогий снетогорский распев

- На день Ангела архимандриту Ермогену

9 июня 2018 года отошел ко Господу архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон — известный на всю Россию старец, человек огромной опытности духовной. Батюшка был учеником многих подвижников. Как трудолюбивая пчела, дорогой батюшка Ермоген собирал духовную мудрость от различных подвижников и сам стал мудрым, умел вразумить и утешить. Вечная память!

«Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом»

Уходят старцы, все мы сиротеем. 9 июня 2018 года отошел ко Господу архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон — известный на всю Россию старец, человек огромной опытности духовной.

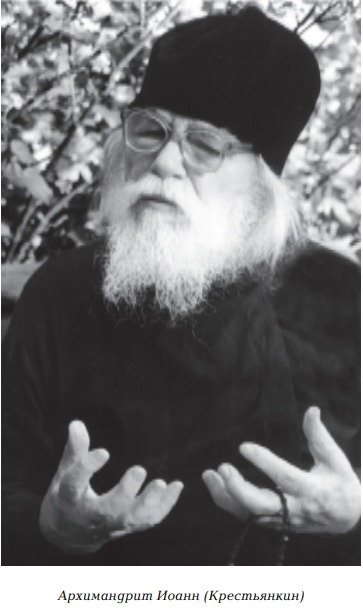

Батюшка был учеником многих подвижников — блаженной Анны Михайловны Казанской, старца Сампсона (Сиверса), старца Тихона (Агрикова), валаамских старцев — Луки, Николая, Михаила, прп. старца Кукши Одесского, митрополита Вениамина (Федченкова), старца Тавриона (Батозского), старца Николая Гурьянова. В последние десятилетия был духовным чадом старца Иоанна (Кресгьянкина). Как трудолюбивая пчела, дорогой батюшка Ермоген собирал духовную мудрость от различных подвижников и сам стал мудрым, умел вразумить и утешить.

В новую духовную жизнь он впустил многих своих чад духовных — от его руки они приняли пострижение в иноческий, монашеский и даже схимнический чин.

На протяжении более полувека архимандрит Ермоген нес труднейшее послушание — был духовником женских монастырей. И был он не просто духовником, а любящим и мудрым отцом. Недаром в ранней юности ему явился прп. Сергий, указывая на то, что от него, как и от «игумена земли Русской», монашество распространится обильно в России XX и XXI века.

Но не только для монашествующих батюшка был отцом и наставником. Келейницы его свидетельствуют, что молитва его никогда не прекращалась. И день и ночь он молился за всех, за всю Россию, за весь мир. Батюшка принимал многочисленных посетителей, в том числе и государственных мужей. Много брал на себя и потом изнемогал от немощей и болезней.

Архимандрит Ермоген, еще в конце 1980-х годов принявший схиму с именем Тихон, — что оставалось до самой его кончины тайной, — был одним из тех «удерживающих», чьи молитвы спасли Россию от страшного междоусобия в 1990-е годы, одним из тех, кто незримо направлял течение народной жизни в русло спасения и брал на себя грехи многих людей.

За советом как к старцу к отцу Ермогену ездили многие священники, и теперь они рассказывают: «Мы все были у него как на ладошке, он знал, что с нами происходит, еще до нашего вопрошания». И он, конечно, знал свою судьбу. Говорил о том, что ему предсказывали мученическую кончину — и действительно, последние две недели земной жизни дорогого батюшки были страшно мучительными.

Мы верим в то, что ныне схиархимандрит Тихон молится о всех нас, о земном Отечестве нашем и о всем мире.

«Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом и ненавидел тех, кто меня разбивал с Богом», — говорил батюшка, и теперь он стоит перед Престолом Божиим, и ничто уже не разлучит его от любви Божией.

Часть I. Схиархимандрит Тихон (Муртазов). Жизнеописание в воспоминаниях

Архимандрит Ермоген (Муртазов). Рассказ о себе[1]

Родом я из Татарии. Но только я чисто русский, потому что татарская фамилия заканчивается на -ин — Муртазин, а окончание -ов — это у русских фамилий в Татарии. У меня все русские: и папа, и мама, в роду у нас не было татар. Хотя и среди татар могли быть люди с фамилией Волков, например.

Район, где я родился, называется Новошешминский. Там река такая есть — Шешма, она впадает в Каму, а недалеко от нас город Чистополь. Возникали такие поселения, как наше, со времен Ивана Грозного, когда он завоевал Татарию и, чтобы держать завоеванные земли под контролем, переселял целые русские селения в пустынные татарские земли. Наш район переселен из Смоленска, наши корни оттуда. И центральная улица в Новошешминске называлась Слободка, там жили служилые люди, освобожденные от податей. Другая улица называлась Попушкина — там пушки стояли, третья — Мишеней, где стояли мишени, прицеливались, стреляли в них. То есть изначально это была военная слободка.

Вокруг этого района еще несколько деревень русских было: Екатериновка — Екатерининский полк стоял, Михайловка — Михайловский полк… Они и не давали ходу смутам. Теперь этот район называется Чистопольским. Чистое поле было. От Казани это километров двести.

У нас в роду все мои отцы — глубоко верующие, но священства не было. Особенно бабушка была верующая и мама. Бабушка Марфа Васильевна жила с нами. У нее было много детей, но все они умирали во младенчестве. Когда родился Иоанн, мой папа, бабушка пошла в храм, к чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», заказала водосвятный молебен и окропила младенца. И Бог его сохранил.

Брат мой, отец Никон, сейчас иеродиакон на Карповке в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге, и сестра моя стала монахиней, получила имя Сергия, и мама приняла монашество с именем Магдалина, а папа погиб во время Великой Отечественной войны. Мы не вступали ни в партию, ни в колхоз, ни в совхоз, были единоличниками. Папа в первые дни войны был призван. Мне было шесть лет, и я помню, что ему дали первому повестку, он и погиб в первые дни войны, возле Великих Лук, город Торопец.

Крестили меня в церкви в честь Святой Троицы, как родился. Я молитвы знал с детства: «Отче наш», «Богородицу», знал «Верую», псалмы некоторые — «Помилуй мя, Боже» и «Живый в помощи Вышнего». Мама работала уполномоченным по сбору налогов, потом лесником, потом завхозом в больнице. Я всегда ей помогал и был, таким образом, всегда «на народе». Освоил все эти работы — выдача леса, например. Лошадь, коровы — все это я умел. С детства привык к труду. За пять километров ходил в школу, закончил семь классов; потом еще два года учился. Десять классов тогда мало кто оканчивал.

Когда мама работала лесником, то в доме нашем часто собирались люди для совместной молитвы. Я бегал и собирал народ. Но вообще жил я как все. Закончил школу, потом работал на почте, пошел в армию, служил в Баку в войсках зенитной артиллерии. Был сержантом, у меня есть много наград за службу. Всегда я был в армии с крестиком, хотя трудно было тогда носить. И пока я служил в армии, моя мама продала дом в селе и купила в Чистополе. Потому что церковь у нас была только в Чистополе. А там познакомилась с монашками из монастыря, который был закрыт, а когда-то они обслуживали окружение Патриарха Сергия, который был эвакуирован во время войны в Ульяновск. И когда вернулся из армии — я на Покров Божией Матери демобилизовался — то попал в такую среду: старенькие монашечки и моя мама-певчая.

Церковь была рядом с домом, они стали меня учить петь, читать. А потом я узнал, что есть восемь семинарий, которые во время войны открылись. Мне дали адрес, я написал в Ставропольскую семинарию и Саратовскую. В Ставропольской сказали: «Уже поздно», а из

Саратовской написали: «Можете приезжать, сдать экзамены и нагнать пройденный материал». Я с удовольствием подготовил всю программу, которая была нужна, бегло читал по-славянски, пел, написал сочинение на тему о жертвоприношении Авраама — все сдал, поступил, а потом и нагнал остальных. Устроился в Саратовский Троицкий собор иподиаконом у владыки Вениамина (Федченкова), который сейчас в пещерах ПсковоПечерских лежит. Он тогда из Риги приехал. Вот так я иподиаконствовал, регентовал, и пошла жизнь своим чередом. Преподаватели в Саратовской семинарии в те годы (конец 50-х) были хорошие, «старинные». Многие стали архиереями: псковский митрополит Иоанн (Гренланд); горьковский владыка Николай, он был у нас инспектором; ивановский владыка Феодосий. Владыка Феодосий славился у нас в семинарии как яркий проповедник. Он ранее жил в Чернигове, со старцем Лаврентием, ныне канонизированным. В войну его контузило под Курском. Положили его в гроб, закопали. И в гробу он очнулся и взмолился: «Господи, если Ты оставишь мне жизнь, я посвящу себя Тебе!» А ребятишки собирали в лесу патроны после боя. Краешек портянки торчал из-под прибитой крышки гроба и был виден среди холмика могильного. Дети и потянули за этот краешек. Чудо! Дети позвали стариков, и те его раскопали. Как Лазаря четырехдневного. Окончил Духовную академию в Питере. Жена и дети от него отказались.

В Саратовской семинарии я учился с 1957 по 1960 годы. Учился, с Божией помощью, отлично. Сдавал на четверки-пятерки экзамены, а летом дома ходил в храм, по дому трудился. Потом ректор велел сан принимать. Мои опекуны — отец протоиерей Иоанн (он в Чистополе жил, помогал и материально, и советом) и блаженная Анна Михайловна, прозорливая, как Ксения Блаженная, была — оба умерли в один год.

А вопрос с женитьбой я решал один. Жена была певчей церковного хора. Повенчались. Окончил семинарию, и мне назначили приход. В священники рукоположили в Саратове, митрополит Саратовский и Вольский Палладий рукополагал. Это было в 1961 году. Два года служил на приходе в городе Мамадыше (1961-1962).

Вскоре начались семейные несогласия. Тяжелые. Все старцы — почаевский старец Кукша, отец Сампсон (с ним я знаком был с 1963 года), отец Тихон (Агриков), прозорливый — благословили разойтись. Сначала в академию поехал учиться, в Троице-Сергиеву Лавру. Старцы сказали, что по окончании надо оставить жену и поступить в монастырь.

В Лавре учился с 1962 по 1965 год. Был однокурсником владыки Евсевия псковского. Профессора, преподававшие в Московской духовной академии, были людьми высокой образованности и духовной культуры.

Отец протоиерей Константин Ружицкий. Он после войны до самой своей смерти в 1960 году был ректором академии. После него ректорами были епископы. Он был профессором, преподавал нравственное богословие. Сделал много выпусков. Это был «старинный человек», родом из Киева. С ним произошла удивительная история в войну. Кто-то показал немцам, что он якобы имеет связь с партизанами. Немцы схватили его, увезли в комендатуру, а оттуда — далеко в лес и оставили там. Он никуда не побежал, а сел на поваленное дерево и стал молиться. А немцы оставили засаду, и если бы он побежал, они убили бы его. Но он молился, предавая жизнь свою в руки Божии. Немцы вернулись, забрали его с этого дерева, вывезли из леса и отпустили.

Профессор Старокамодский, Михаил Агафангелович. Богослов. Геолог. Больших знаний человек. Он старался научить студента. Если ответ на экзамене был слабым, знания неполными, то он восполнял их тут же, во время экзамена. Ему не оценку важно было поставить, а чтобы студент знал материал.

Профессор Георгиевский. Преподавал устав Православной Церкви и литургику. «Чтоб знать это, — говорил он, — надо жить в Церкви, жить жизнью Церкви».

Отец архимандрит Тихон (Агриков). Читал пастырское богословие. Был святой, прозорливый старец, очень популярный в Лавре, образец жертвенной любви.

Догматическое богословие преподавал профессор Сарычев (в иноках Василий). Был он строго требователен. Заочники трепетали перед экзаменом по этому предмету. Однажды он шел по коридору, и они, не заметив его, говорили: «Когда этот сухарь умрет, то его никто и не помянет». С тех пор он переменил свое обращение со студентами, стал много мягче. Скончался уже в 2000 году.

Профессор истории Шабатин. Читал историю Русской Церкви, общую историю Церкви.

Профессор Талызин читал каноническое право. Читал по памяти и ежегодно повторял из слова в слово. Мы проверяли. Так характер человека соответствует читаемому предмету.

Пока я учился в академии, ездил в ПсковоПечерский монастырь и нес послушание, там и познакомился с моим духовным отцом старцем Сампсоном (Сиверсом). Он меня вел духовно. И отец архимандрит Алипий тогда был наместником, и старцы тогда многие были живы, и валаамские недавно переселились в Печоры. А вот преподобного старца Симеона не застал, он преставился в 60-м году, а я пришел в 1962 году в монастырь. Знал и старца Никиту, человека святой жизни.

Дипломное сочинение на звание кандидата богословия писал на тему «Пастырское служение святителя Ермогена, Патриарха Московского». Его имя я получил при монашеском постриге в 1978 году. Я с детских лет почитал священномученика Ермогена, так как был родом из его мест. Еще будучи иереем Александром Муртазовым, получил благословение от своего духовника отца Сампсона (Сиверса) образом священномученика Ермогена с врезанными в него частицами мантии святого Патриарха и гроба. Так он мне предсказал мое имя в постриге.

Но еще учась в академии, я ездил и в Пюхтицы, там такой отец Петр был, Серегин. Старец и опытный священник. Ездили с братом, он свободен еще был. Отец Алипий нам тогда помог, и мы купили маленький домик в Печорах, около монастыря. Мама приехала и все мои. Я так и думал, что окончу академию и где-нибудь устроюсь в Печорах на приходе. Ничего себе не искал. А учебный комитет академии мне назначил в Эстонскую епархию, владыка Алексий просил двух священников. Вот мой товарищ, с кем мы поехали в Эстонию, отец Виктор, в Таллине служит до сих пор. А назначили меня в Пюхтицкий монастырь помощником отцу Петру. И с 1965 года почти тридцать лет я служил в Свято-Успенском Пюхтицком монастыре. Сначала служил с отцом Петром, лет десять, потом он ушел за штат, старенький. И духовником монастыря пришлось быть мне. Монастырь большой — тогда почти сто сестер было, сейчас сто семьдесят. Многие годы в Эстонии я был и духовником, и благочинным, имел 12 приходов. Монастырей тогда было мало, и люди ехали к нам в большом количестве. Не было ни одной епархии, которой бы мы не знали через паломников. Пюхтицы — Печоры — Рижская пустынька — Вильнюс (Свято-Духов монастырь) — Киев (Флоровский монастырь) — Одесса (Успенский монастырь) — Троице-Сергиева Лавра. Вот круг, по которому шло движение паломников.

Монастырь принимал зарубежные делегации. Архиереем Эстонским был с 1961 года будущий Святейший Патриарх Алексий II. Он сохранил монастырь и сделал его «показательным».

Духовник в женском монастыре — это очень специфичное служение. Как в Священном Писании: надо быть неопалимой купиной, чтоб гореть и не сгорать. Или иерихонской стеной быть, непробиваемой. Владыка Роман говорил: «В женском монастыре одна большая игуменья и сто маленьких». Их надо всех изучить и каждой знать «рецепт». Еще же и служба ведется, и требы: панихиды, молебны, крестины. А монастырей всего по Союзу было восемь, и многие ехали в эти годы в Пюхтицы. В монастырь люди приехали — должны сказать всё, что у них наболело, в своем приходе не всегда могут выговориться. Всех надо выслушать. И вот мы оказываемся в таком круге. Если трудно мне было на какие-то вопросы ответить, я посылал их к отцам в Печерский монастырь. И отец Сампсон мне помогал как молитвенно, так и советами во всех моих служениях.

За время моего служения было много разных событий в жизни монастыря, но я хочу остановиться лишь на некоторых моментах, которые мне пришлось пережить вместе со всеми, трудясь во славу Божию.

Особым событием, положившим начало серьезным изменениям в жизни обители, было поставление (назначение) новой игумении монастыря, а именно игумении Варвары, которая затем послужила много лет, до последнего своего дня земной жизни, на этом посту. «Претерпевый до конца спасен будет», — говорит Господь.

Другим событием была кончина матушки игумении Ангелины, служившей перед ее приходом. За этот период также скончался отец Петр (Серегин), который еще до моего прихода много лет служил в обители. Он ушел на пенсию и преставился ко Господу. Еще было такое знаменательное событие, когда наш архиерей, архиепископ, потом митрополит Алексий (Ридигер) в 1990 году стал Патриархом Московским и всея Руси.

Прежде всего остановлюсь на маленьком событии в истории нашего Пюхтицкого монастыря в те годы, когда я только пришел в обитель. Тогда правила игумения Ангелина — матушка в пожилом возрасте, я при ней служил примерно три года. На третьем году моей пюхтицкой жизни произошла следующая ситуация, после которой и последовали изменения в жизни обители. По традиции мы как всегда очень торжественно праздновали престольный праздник Успения Божией Матери. На праздник всегда приезжал Владыка Алексий и собиралось много верующих паломников. После праздника Успения, на третий день, матушка Ангелина имела обычай ехать вместе с Владыкой в Таллин на чин погребения Божией Матери. После чина погребения и вечернего богослужения она собралась ехать в Печоры, в Псково-Печерский монастырь, чтобы на следующее утро поздравить с днем Ангела архимандрита Алипия. Перед отъездом ее благословил Владыка и предупредил: «Пожалуйста, лучше бы вам поехать с утра, нежели на ночь». Но она все-таки решила ехать ночью. Машиной тогда управляла Надежда Семеновна, это была ее личная машина «Победа», и она часто приезжала в нашу обитель. Итак, они — игумения Ангелина, ее послушница мать Панкратия и Надежда Семеновна — направились в Печоры, но на полпути этой дороги, ближе к Печорам, случилась дорожная авария. То ли водитель заснула, то ли ей что показалось, но, короче говоря, они слетели с дороги. В этой трагедии матушка игумения сломала правую руку и пострадала от удара ее послушница мать Панкратия. По этой причине игумения Ангелина не доехала до Печерского монастыря и вынуждена была вернуться в Пюхтицкий монастырь. После всего этого матушка постоянно испытывала недомогания. Внутренние переживания, а также перелом руки очень отразились на ее здоровье, а поскольку она была пожилая, все остальное время своей жизни она чувствовала себя болезненно.

По этой причине в жизни обители возник вопрос о замене игумении, о необходимости искать кандидата на это служение. Негласно, но по устному благословению владыки Алексия этим вопросом занимались как сестры, так и мы, священнослужители. Я и отец Петр активно участвовали и молились. И я молился, ведь это дело важное для монастыря, нашей общей семьи, нашей жизни, когда от каждой личности зависит многое, тем более от правления игумении в монастыре. Поскольку у меня был духовником иеросхимонах Сампсон (Симеон), жил он в то время в Москве, я просил его святых молитв в решении этого важного для монастыря вопроса. Я спрашивал многих сестер о том, кто может быть кандидатом на игумению из наших сестер, но в то время наш монастырь был трудовой, и таких административных людей, способных к руководству монастырем, не оказалось. Потом я узнал от одной из сестер монастыря, что когда-то здесь были две такие сестрички, которые потом выбыли и уехали в Свято-Духов монастырь в Литву и там спасаются. Было сказано, что это были бы подходящие кандидатуры, поэтому я постарался сообщить отцу Сампсону, что есть такие личности и живут они в таком святом месте, в Свято-Духовом монастыре в Литве. Батюшка, конечно же, пошел нам навстречу. Поскольку это был особый случай в жизни монастыря, то отец Сампсон сам сел в поезд и поехал помолиться святым мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию в монастырь в Литву. Когда он молился в Свято-Духовом монастыре, ему показали эту сестру, и когда все сестры за богослужением во время полиелея подходили прикладываться к иконе на середине храма, он посмотрел на всех своим прозорливым оком, и ему было подтверждение, небесное Божие благословение, что это лицо, избранное Богом. Он увидел, что монахиня Варвара Богом меченная, что быть ей игуменией. Старец уехал в Москву и мне написал, что та личность, которая там есть, она подходящая для несения игуменского послушания. И так он дальше усердно молился за нее и чтобы Господь осуществил желание монастыря.

Потом монахиня Варвара (Трофимова) была вызвана в Москву к Святейшему Алексию I. Было это после Нового года, после праздника Рождества Христова. В патриархии Святейший и митрополит Таллинский Алексий предложили ей такое святое дело — послушание быть игуменией в Пюхтицком женском монастыре. Для нее не было неожиданным предложением быть игуменией, потому что ее старица, игумения Нина в Свято-Духовом монастыре, потом схимонахиня Варвара, была в преклонном возрасте и готовила монахиню Варвару вместо себя быть там, в Виленском монастыре. Монахиня Варвара выразила свое желание остаться в этом монастыре, но ей Святейший сказал, что она за послушание должна быть в Пюхтицком женском монастыре. Монах всегда должен помнить, что первое для него должно быть послушание, молитва. Монахиня Варвара безусловно повиновалась этому благословению, вопреки своему желанию, и в назначенное время, после праздника памяти преподобного Серафима Саровского, они, две сестрички, монахиня Варвара (Трофимова) и, как помощница, инокиня Георгия (Щукина) , приехали в Таллин. Надень Богоявления, Крещения Господня, монахиня Варвара была поставлена во игумению Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря. Потом торжественным поездом в несколько машин они с матушкой Георгией, во главе с митрополитом Алексием, приехали в обитель, и мы торжественно их встречали. А игумении Ангелине было предложено уйти на покой.

Когда мы стали совместно с матушкой Варварой служить в обители, то мне стало известно, что задолго до этого ее духовник, старец Николай Гурьянов, предсказывал, что она будет игуменией, будет восстанавливать монастырь, очень много потрудится для Церкви Божией и во славу Божию.

Новой игумении было благословлено первую неделю немного отдохнуть, рассмотреть и изучить положение дел, а потом приступить к своим священным обязанностям. В первую неделю Великого поста ко мне прибыл мой старец отец Сампсон (Симеон). Он приехал провести молитвенно первую неделю поста в монастыре. Для него это была тоже молитвенная радость — познакомиться с новой игуменией. Мы пришли в игуменский корпус и там встретились с матушкой Варварой, побеседовали. Когда мы вышли, батюшка сказал, что это настоящий Богом данный человек, «она светящаяся, на ней есть Божие благословение, печать Божия, быть ей игуменией здесь, в этом монастыре». Помолившись, батюшка уехал, но он никогда не бросал обитель молитвенно. Какие бы ни возникали у нас вопросы, а было их много, часто и жизненно важные, он всегда старался помочь. В молитве всегда предстоял Богу за обитель. Молился он также и за меня, поскольку я, можно сказать, был малоопытным, начинающим священником, желторотиком. Благодаря его молитвам Господь мне всегда помогал, содействовал, я всегда ревностно старался отдавать себя служению Богу, Матери Божией, сестрам и людям, которые посещали это святое место. И так с Божией помощью я послужил в Пюхтицкой обители начиная с 1965 года и до 1992 года.

В Пюхтицах я принял монашеский постриг. Лет пятнадцать уже был к этому времени протоиереем, все награды были, за исключением митры. Просил постриг у владыки. Он мне не отказал. Сам меня Святейший стриг. Да, тогда Святейший Алексий II был эстонским архиереем. Постриг был торжественный: впервые мужчину постригали в женском монастыре. Восприемником был отец архимандрит Иоанн (Крестьянкин), который после смерти старца Сампсона стал моим духовником.

Мне, когда начинал служить в Пюхтицах, наставления духовник давал: никогда ни с кем ни в каких закуточках не говорите, все должно быть прилюдно, открыто и чтобы тебя все видели. И я вел все беседы в храме. Никого не приглашал в келью, потому что келья священника — для молитвы. Со мной и мама жила, инвалид, и бабушка старенькая была у меня — мать Гавриила, и брат — инвалид первой группы. Я видел, как отец Петр себя вел, и от него взял навыки. Учел и недостатки и старался держаться как положено, с Божией помощью, чтоб никто пальцем не показывал. Все хорошо было и в бытовом, и в духовном, но было и тяжеловато. Народу много, паломники. Я был еще и наровским благочинным, у меня было тринадцать приходов, тоже было сложно. Я там сильно заболел, болел язвой.

Язва у меня случилась от переживаний, и дважды. Много крови потерял, чуть ли не вся вытекла. В Печорах такой хирург был, Георгий Васильевич, он меня выхаживал. И я думал, что мне уже будет не потянуть дальнейшее служение. Думал, уйду на пенсию. А потом стали границы меняться. В это время у меня был духовным отцом старец Иоанн (Крестьянкин). Все обсудили и решили, что мне надо оставить монастырь. С Божией помощью я уехал.

Был свой дом в Печорах, и я стал служить в Варваринской церкви с отцом Евгением. Святейший мне дал широкую дорогу, говорил: «Иди в любой монастырь, где захочешь устроиться, потом мне скажешь где». Мы со Святейшим в хороших отношениях всегда были, я был одним из его «домашних людей», окормлял его сестер обслуживающих, по-братски мы с ним были. Но никакой власти мне не хотелось, всего уже было достаточно — я был митрофорный архимандрит. Служил с отцом Евгением, помогал чем мог. А потом приехал владыка Псковский Евсевий в епархию, говорит: «Надо помогать, отец Ермоген, Снетогорскому монастырю». А я был знаком еще по Ельцу с матушкой игуменией Людмилой. И на зимнего прп. Серафима Саровского владыка назначил меня духовником в псковский Снетогорский монастырь.

У меня по Пюхтицам знакомых было много, и я стал их привлекать, чтобы помогали монастырю. Машины купили, автобусик, трактор, то коровку, то еще чего. Стали строить, восстанавливать храм и корпуса, и так одно за другим. И приходилось мне не только духовно вести людей, но и все время думать, где достать копейку: как гостиницу достраивать, скотный двор. Сестер у нас семьдесят, много стареньких.

Когда еще был жив старец Кукша Одесский, он называл меня архиереем. Отец Сампсон то же говорил. И отец Евгений (Тростин) тоже эти слова сказал, и блаженная Анна Михайловна, и владыка Зиновий (из Тбилиси). Но перед смертью старец Сапмсон (| 1979) сказал, что «за годы службы в монастыре Господь уже другой путь тебе избрал». Характер мой изменился. Я потерял властность почти совершенно, предпочитаю «согрешить в сторону мягкости, чем в сторону строгости».

И так в настоящее время я служу в Снетогорском женском монастыре, и сколько Господь мне помогал и помогает в жизни…

Иеродиакон Никон (Муртазов). Воспоминания[2]

Архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон, в миру Александр Иванович, родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в Татарстане. Отец, Иван Федорович, работал трактористом в совхозе «Красный Октябрь» Новошешминского района Татарской республики, мать, Дарья Матвеевна, была домохозяйкой. Оба, и отец, и мать, были верующими людьми. Родители, Иван Федорович и Дарья Матвеевна, оба 1911 года рождения.

Сельский храм в Новошешминске был закрыт и разорен, верующие села собирались в одном доме, читали и пели молитвы. Их было немного. Причащаться ездили в Чистополь, небольшой городок на реке Каме, который стал известен во время войны, потому что туда эвакуировались многие деятели искусств.

С юных лет маленький Саша познал нужду и голод, но и благодать Святого Духа, которая укрепляла его веру. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война с Германией, отец ушел на фронт, откуда уже не вернулся — погиб в начале войны в боях в районе города Торопца на Псковщине. Мать осталась с тремя детьми. Старшей дочери Насте было восемь лет, Саше — шесть лет, а младшему Боре — полтора года.

Со слов мамы я знаю, что она в детстве брала брата в дом к бабушке Бирюлихе (Наталье Бирюлевой), где собирались верующие нашего села. Там пели псалмы, читали духовные книги. Ходили по ночам, сидели до петухов. Саша внимательно слушал, что читали и пели, и сам читал всем собравшимся. В его сердце разгоралась искра веры. Бывало, все уже дремлют или спят, а он все читает. «И что из него получится?» — удивлялась Бирюлиха. Однажды учительница сняла с Саши крест. Мама пошла в школу и так отчитала учительницу, что та больше такого не повторяла. Однажды при встрече директор школы спросил: «Как ты воспитала сына? У нас во всей школе нет такого ученика, как твой Саша». Тужилин, работавший в колхозе, также однажды сказал матери: «Дай мне твоего сына. У меня своих двое, а толку никакого». Саша ходил к нему пилить дрова, косить сено, за что он давал нашей семье лошадь для доставки дров.

Отдельно расскажу о нашей маме, потому что именно от нее мы много получили в духовном плане. Дарья Матвеевна была неграмотной, в детстве и юности она жаждала знаний и просила мать пойти учиться, но та не позволила ей посещать школу. «Ладно, не всем грамотным быть, а кто же будет прясть, вязать, работать в огороде и в поле?» — говорила она. — «Мама, разреши, хоть один год похожу в школу, так мне хочется учиться!» Но мать, Анна Даниловна, настояла на своем, и Дарья Матвеевна осталась неграмотной. Отец, Матвей Львович, не вмешивался в дела жены и не принуждал своих детей к учебе. Суровая жизнь диктовала свое.

У нашей мамы был очень сильный и сложный характер. Попытаюсь его описать. Она была очень строгой, следила, чтобы кто не увидел неряшливость, не осудил за леность. Требовала блюсти чистоту. Была до мелочей придирчива. Для христианина (для нас — ее детей) это был постоянный урок смирения. Просила, чтобы без ее разрешения ничего не брали и не давали, вообще во всем спрашивались ее.

Брат мой Саша был всегда смиренным, всегда послушным. И бывало, что, когда мать брала в руки ремень, он говорил: «На, бей меня, если я виноват». Такая была у него покорность. Ум и сердце Александра с юных лет не были повреждены страстями века сего.

Еще о характере мамы: она не любила скрытных людей и требовала открытости, хотя сама была неразговорчива и при разговоре изучала человека, определяла дальнейшие отношения с ним. Порой была очень бережлива и скупа ко всему, а порой очень добра и милосердна, если это касалось спасения души. Для церкви и молитв денег никогда не жалела. Если бы она жила в монастыре, то была бы строгой старицей, могла бы применить и рукоприкладство, и покорная послушница под ее началом конечно бы спаслась. Таким послушником в детстве и юности был у матери мой старший брат Александр. Дарья Матвеевна очень любила трудиться, почти не знала покоя. Любила молиться и в молитвах бывала к Богу искренна, оттого ее детское восприятие легко доходило до Бога, и часто молитва бывала слезная. Из-за неграмотности, не имея возможности сама совершать правило, она пользовалась четками, перебирая их с Иисусовой молитвой. Мама любила пение и сама пела, любила природу.

Любила заниматься большими делами, как и ее покойная мать: заготовлять дрова, стройматериалы, красить, что-то доставать и для этого ездить по делам. Но и на кухне была мастерица, а вот швейную машинку терпеть не могла и шитьем никогда не занималась.

К безбожникам была терпима, видя в человеке главное — Божью душу, старалась сеять в каждом добро.

В начале войны Дарья Матвеевна стала работать уполномоченной по заготовке продуктов для фронта, потом несколько лет была завхозом в Петропавловской больнице. А потом случилась тяжелая болезнь — при остром аппендиците воспаление брюшины, что не только лишило ее работы, но и чуть не лишило жизни. Вся семья тогда во главе с бабушкой Марфой Васильевной встала на колени и молилась, слезно просила Бога об исцелении своей кормилицы. Дарья была при смерти и, одна из тысяч в такой ситуации, поправилась. Даже доктора удивились, признав чудо.

После болезни Дарья Матвеевна поступила на работу в лесное хозяйство. Теперь ей предстояло трудное для женщины служение — быть лесником. Лес был в десяти километрах от дома и очень большой. Потому дочка Тася и маленький Боря оставались дома с бабушкой Марфой, а Саша был с мамой в лесу, помогая ей в работе. Нужно было клеймить деревья, следить за чистотой леса и охранять лес от незаконной порубки. Жили они на кордоне — так называется дом лесника. Много людей, в основном бывших фронтовиков, приезжали тайком за дровами и норовили рубить деревья, где им нравится. Дарье Матвеевне приказано было разрешать рубку леса только по выправленным документам и в том месте, где было разрешено. Браконьеры приезжали ночью, тогда мама брала ружье и бесстрашно выходила к мужикам, отбирала топоры и пилы и через какое-то время возвращала в хозяйство. Мужики сопротивлялись: «Мы воевали, мы кровь проливали, что нам, замерзать теперь?» Но мама несла службу, такой у нее был стальной характер. И Саша ей помогал. Мама имела внутренний дар предчувствия. Ей во сне явился св. Иоанн Предтеча и все сказал о ее детях. Сашу назвал мучеником, что и сбылось в его жизни. Мученичество его было связано с женитьбой, об этом речь впереди.

А сейчас хочу вспомнить о матушках-монахинях, которые были нашими духовными наставницами.

В начале XX века на высоком левом берегу Камы в Чистополе красовался женский Свято-Богородицкий монастырь. В 1928 году монастырь закрыли. Он подвергся разорению, как и почти все обители на Руси. Все сестры были в скорби, переживали изгнание из отчего дома, горячо молились Царице Небесной, чтобы не оставила их.

Матушка игумения Эсфирь подверглась допросам, и потом ее утопили в водах Камы. Сестры объединились между собой, чтобы не разлучаться и вне монастыря. Сбылись слова чистопольской блаженной: «Сестры! Молитесь, еще немного, и наш монастырь в затон уйдет!» Многие над ней смеялись, не верили — как это их великолепный монастырь уйдет в затон? А после закрытия обители в ней открыли завод по ремонту кораблей, и народ это место стал называть «затоном».

В 1950-е годы нашей семье посчастливилось познакомиться и жить за одну семью с двумя сестрами Чистопольской обители: Феодосией Павловной Атлантовой и Анной Михайловной Ивановой. Феодосия Павловна была родной сестрой известного блаженного Петра Крутика, которого в Чистополе многие почитали. Анна Михайловна была дочерью известного рыботорговца. Она имела дары от Бога: хороший голос и главное — большое любящее сердце. Феодосия Павловна была возрастом старше Анны Михайловны. Жили они, когда закрыли монастырь, на частной квартире и выполняли завещание, данное игуменией Эсфирью: «Оставаться верными обетам целомудрия и помнить, где вы были призваны ко спасению. Любите друг друга, неся немощи других».

Матушки несли послушание при кладбищенской церкви в Чистополе: пели в хоре, читали Псалтырь и отпевали усопших. Регентом хора была инокиня Ираида Степановна. В годы войны она регентовала патриаршим хорам в Ульяновске (куда эвакуировался Патриарх Сергий).

Кроме тех матушек, которые жили с нами, при храме были и искусные иконописицы, такие как инокиня Елена (Мизохина), оставившая свои прекрасные работы в кельях сестер. Многие сестры обители ныне покоятся на кладбище рядом с чистопольской Казанской церковью.

Я пел в хоре Казанской церкви, а мой брат Александр, когда вернулся из армии, под руководством матушек подготовился к поступлению в семинарию. Но главное — мы видели, как молились матушки, усердно молились за родных и благодетелей. Как любили всех, все живое вообще — животных, птиц. Матушки называли друг друга «Устенька», «Варенька», «Аннушка», «Раечка», хотя им всем было уже по 70 лет и больше. Любовь и молитва матушек смиряли вражду. В послереволюционные годы гонимое русское монашество сохранило в народе веру. На гонимом монашестве держалась Православная Церковь на Руси и донесла веру до наших дней. Монашество сохраняло дух Православия. Монашество молилось за русский народ, веря, что наступит время возрождения.

Духовной наставницей моего брата Александра была и казанская блаженная Анна. Это была старушка, ходившая в безрукавке, сшитой из лоскутков, с нечесаной головой, со страшным колтуном волос, но с ясными голубыми глазами. Она была полная, но очень подвижная, беспокойная в своем поведении. Ходила всегда с палкой, как юродивая, всегда шумела, ругалась, обвиняла вслух воевавших с ней людей и бесов, взывала громко к Божией Матери, воздевая руки к небу, и грозила судом Божиим. Она раскрывала мысленную брань человека, отгоняя палкой бесов. В этой непрерывной борьбе проходила вся ее жизнь, лишенная всяких земных удовольствий и почестей. Люди к ней шли. Одних она прогоняла вместе с их искусителями-бесами, других жалела, принимала, утешала. В келье у матушки Анны было много икон, и на столике лежала стопка книг св. прав. Иоанна Кронштадтского. Мы узнали о ней, живя в Чистополе, после свадьбы брата Александра. Оказалось, что Вера, жена брата, и ее мать в прошлом принадлежали к обновленческой Церкви, но и не только это потом открылось…

С чистым сердцем пришел к старице мой брат, и полюбили они духовно друг друга. Анна Михайловна говорила не просто, а притчами, и многое открывала моему брату. Он ценил ее прозорливость, смирение, самоотвержение, веру, любовь к Богу. Многое получил он от ее слов и молитв, и крест своей жизни принял как волю Божию. Прошло немного времени, матушка Анна заболела и слегла, у нее были страшные пролежни, и только моему брату, отцу Александру, она разрешала себя переворачивать.

Ей был открыт день исхода из сей жизни. Накануне исхода она просила положить ее с кровати на лавку и читать молитвы. Глядя в окно, она последний раз запела слабым старческим голосом: «Чертог Твой вижу, Спасе, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь…» После чего тихо и мирно предала дух свой Господу.

Вспоминаю о том, как однажды, когда мы к ней пришли с братом, она обличила мои мысли. Я тогда много мудрствовал умом, воспринимая все по-своему. Войдя в келью, она закричала на бесов: «Псу», выгоняя их из углов, и добавила про меня: «Вон, философ какой спрятался и бормочет». Потом она, раздирая волосы обеими руками, растрепала свою голову и стала что-то говорить моему брату — отцу Александру, а я мысленно опять осудил ее, но спохватился, вспомнив, что старица читает мысли человека, и мысленно сказал ей: «Прости меня, мать Анна». Внезапно она прервала свой разговор с братом и обратилась ко мне: «Я-то прощу, а простит ли Господь?» — и опять продолжала юродствовать. Потом она вынесла написанную маслом небольшую картину, на которой были изображены Господь Иисус Христос и кающаяся грешница, и дала брату со словами: «На, возьми, только здесь надо грешницу переделать». Действительно, картине недоставало строгости и скромности. «Боря исправит», — сказал про меня брат. А я, взглянув на картину, подумал: «Она и так хороша, без исправления». Прочитав мои мысли, мать Анна взяла обратно картину со словами: «Он исправлять не будет», — и унесла туда, откуда взяла. Такой святости была матушка, которая оказала большое влияние на моего брата.

Еще в Казани был блаженный Петр Алексеевич Зотов. Он ходил в храм, имел благословение читать помянники в алтаре, но при этом обличал духовенство за праздные разговоры. Его выгоняли из алтаря, он смирялся, потом его опять впускали, но все повторялось снова: батюшки говорили о новостях по телевизору, Петр Алексеевич их обличал, его изгоняли.

Мы почитали казанского подвижника, и когда бывали в Казани, то заходили к нему, часто сталкивались с его прозорливостью. Моего брата Александра он очень уважал, жалел и молился о всей нашей семье. В драматической семейной ситуации брата он принимал особое молитвенное участие и всегда защищал его перед всеми, чем вызывал злобу и неприязнь со стороны родных и знакомых супруги брата.

Поболев немного, Петр Алексеевич преставился к вечной жизни в начале 1970-х годов.

Окормлял нашу семью и настоятель нашего чистопольского Казанского храма отец Иоанн Лизунов. К Александру он относился как к сыну, помогал ему советом и написал характеристику для поступления в семинарию. У батюшки была духовная дочь Вера, она пела в хоре. С ней Александр обвенчался перед окончанием Духовной семинарии. Но Господь, видно, не хотел ему счастья на земле, а готовил счастье небесное. В семье его ждали тяжелый крест и испытания. Но недаром, еще когда Александр приезжал на каникулы, мы сидели с ним и он, бывало, размечтается, как служить ему, как жить нам всем для спасения. Мечтал о святости, мечтал о подвигах, о богатстве благости Божией. Вот к этому подвигу и к святости призвал его Господь необычным образом.

Мама во сне получила откровение о том, что жена отца Александра и его теща занимаются «крупным чародейством». И вскоре это открылось на самом деле. Батюшка бежал из семьи, его потом отмаливали старцы. Духовные преследования не прекращались долгие годы. И недаром Бог определил его потом под покров Царицы Небесной в Пюхтицы.

Матушка игумения Варвара, пришедшая на смену игумении Ангелине, была очень деятельной: монастырь был провинциальный, а при ней все было перестроено, проведено отопление, сестры всем обеспечены. Своя земля, свой скотный двор, свои пастбища, своя мельница, все свое. Могут существовать автономно, независимо. А жизнь так шла, что всего не передашь, каждый день был новым.

И в псковском Снетогорском монастыре отец Ермоген работал очень много, невзирая на возраст и состояние здоровья. Ежедневное участие в литургии, молебен, исповедь, беседы с сестрами и все увеличивающимся потоком прихожан, келейная молитва. Спасала, силы давала, по его словам, только молитва. Ну и бережное, любовное отношение сестер. «В иной монастырь приедешь, — говорят они, — там матушка на сборы уехала, а духовника вообще нет. А у нас — слава Богу!» А в песенке в день именин отца Ермогена сестры пропели: «Не сироты мы у Бога, под защитою живем!» За тяжелый ежедневный пастырский труд платил ему православный народ горячей любовью.

Закончу свои короткие воспоминания словами одной из песен, которые каждый год батюшке преподносили сестры Снетогорского монастыря.

Отцу Ермогену в день Ангела 25.05.2014

Как поют на Пасху птицы!

Как радостно ручьи журчат!

И в день Ангела сестрицы

С песней к батюшке летят.

Вам приносим поздравленья,

Просим Господа мы вновь

Дать вам радость, утешенье

И ко грешным нам любовь.

Труд ваш пастырский чудесный,

Всюду радость он несет,

Дарит он любовь, согласье

Всюду, где раздор живет.

Кто в отчаянии — надежду,

Кто в сомненьи — веру шлет,

Тем, кто в мраке заблужденья,

Правду Божию несет.

Вера светлая, живая

Вам от Господа дана,

В Небо, где страна родная,

Твердо выведет она.

Пусть сонм Ангелов Господних

Охраняет вас всегда,

Пусть до сердца не коснется

Злое горе и беда.

Торжествующая Церковь

С нами в Пасхи светлый день,

И ликует с вместе с нами

Славный святче Ермоген.

Монахиня Исидора (Носова). Об отце Ермогене[3]

Часто я вспоминаю об отце Ермогене и о том, как он в мои молодые годы в Пюхтицах помогал преодолевать трудности монастырской жизни. Но помогал не поблажками, а прозорливыми советами. Расскажу о нескольких случаях.

Однажды батюшка сказал мне: «Читай историческую литературу, опыта наберешься. Это лучше, чем якобы духовная литература, из которой можно нахватать всяких ересей. Пойдешь к Чаше, и все эти еретические мысли начнут в голове крутиться…»

А у нас в то время в монастыре появились послушницы школьного возраста, нужно было для них книги брать в местной библиотеке. Я взяла книгу о Викторе Кингисеппе, в честь которого назван город неподалеку от Пюхтиц. И прочла в этой книге об одном эпизоде из его жизни, когда его арестовали, не имея улик, и оставили одного в комнате на первом этаже с открытым окном, а в столе, ящик которого он открыл, был пистолет. Все располагало к побегу. Но он понял, что что-то тут не так, и не тронулся с места. Это была провокация. Следователь, явившись через десять минут, сказал: «Ты что, трус?» — «Нет, я прозорливец», — пошутил Виктор.

И вскоре в моей жизни сложилась такая ситуация, когда испытывалась моя честность. Когда все миновало, отец Ермоген спросил меня: «Как ты все это выдержала?» — «Так вы же благословили меня читать историческую литературу».

Бывало и такое, когда мне было особенно тяжело — нужно было выполнять одновременно несколько физически выматывающих послушаний, отец Ермоген вдруг неожиданно появлялся на скотном и говорил: «Ничего, выдержишь». И молился, конечно.

Еще расскажу о том, как он помог определиться одному человеку. Теперь это отец Филарет в Троице-Сергиевой Лавре, а тогда он работал в угрозыске и был некрещеным. Но случилась беда: у него погибли старшие товарищи. Причем один из них поехал на задание, добровольно заменив его. От этого потрясения он не мог никак излечиться, только в монастыре становилось полегче. Я с ним как-то разговорилась и, узнав, что он некрещеный, сказала, что ему нужно креститься. А он говорит: «Мне сначала во всем разобраться нужно. Начитаться как следует нужной литературы». Вижу, что мне его не убедить, и говорю: «Пойдем к батюшке, к отцу Ермогену». Пришли, и батюшка ему только одну фразу сказал: «Крестись быстрее. Вот ты читаешь, а благодати-то у тебя нет. Что ты там можешь понимать? » Вскоре он крестился. А отец Ермоген прозрел его монашеский путь и послал в Печоры к старцу Иоанну (Крестьянкину), духовным чадом и пострижеником (отец Иоанн специально приезжал в Пюхтицы постригать в монашество тогда белого священника отца Александра) которого он был.

Старец Иоанн, завидев будущего отца Филарета, сразу сказал: «Ты — наш». И отец Ермоген после этого написал характеристику в Духовную семинарию, пометив: «Как сказал архимандрит Иоанн, сей раб Божий с монашеским уклоном». Мы потом на вооружение взяли это выражение — «с монашеским уклоном».

Отец Ермоген очень любил блаженных. Например, он говорил о блаженном Мише, который иногда жил у нас на скотном: «Сестры, вы внимательно относитесь к тому, что говорит и делает Миша. Если он ругается, значит, кого-то из вас ругают или будут ругать, будьте готовы. Если он, например, падает на землю — это значит, что кто-то пал духовно, и он на это указывает».

Так же и к блаженной Лиде он относился, старался ей дать денежку, потому что знал, что она странствует. А однажды мы с ним шли от почты к монастырю, а навстречу нам блаженная Лидия, и лицо у нее все в синяках. И батюшка сказал: «Вот она показывает — у меня душа так же избита, вся в синяках, как ее лицо…»

Вообще вся семья Муртазовых необыкновенная — ведь все монахами стали. И мама их, и сестра, и брат отец Никон, которого все в монастыре очень любили. Он хоть и инвалид с детства, но всегда был таким тружеником. И иконы писал, и реставрировал, и на клиросе пел, и дух нам всем поднимал своими шутками. Мы называли его «брат Борис» (тогда он еще не был в постриге) и сейчас вспоминаем добрым словом и на молитве.

Отдельно скажу о блаженном Михаиле, который иногда в монастыре появлялся. О его прошлой жизни мы ничего не знали, знали только, что родом он из Чебоксар. А однажды он сказал, что был сиротой и сидел за печкой, и Божья Матерь к нему приходила. Догадывались мы, что был он образованным человеком, потому что часто поражал своими знаниями из разных областей науки. Хотя и говорил гугниво, так что не все можно было понять.

Матушка игуменья не благословляла его оставлять в монастыре, говорила, что хотя ей и жалко бездомного Мишу, но ведет он себя так, что много смущения приносит. Но нам — сестрам, которые жили и трудились за оградой монастыря на скотном дворе, как говорила старшая мать Иона, «молитвы Миши были вместо монастырских стен и сторожевых собак». Да и очень жалко нам было Мишу, и мы его прятали в подполе. Там среди сложенных продуктов и вещей он и жил. Холода он не боялся, а паутины и духоты тем более. Сюда приходил исповедовать и причащать Мишу духовник монастыря отец Ермоген. Батюшка спускался к нему прямо в подвал и выходил со словами: «Это не я его исповедовал, это он меня исповедовал. Ему все открыто».

Отец Ермоген очень почитал Мишу. Мы были свидетелями того, как по его благословению получил помощь от блаженного Михаила известный наш композитор Арво Пярт — в крещении Арефа.

У него очень болел сын, и отец Ермоген, духовник Арефы, сказал: «Иди на скотный к Мише, попроси, чтобы он помолился». И вот однажды мы видим, что к нам по дороге идет господин в белом костюме, с шарфом на шее. Подошел к скотному и спрашивает: «Здесь Миша?» Мы ему показали, где тот скрывался, открыли дверцу в подвал, а Миша как начал оттуда кричать: «Это кто пришел? Изменник Родины!» (потом мы только поняли, что Пярта так в советское время стали называть, когда он уехал за границу). И еще как-то его ругал. Постоял-постоял Арефа, послушал все это и ушел. А вскоре уехал из монастыря домой в Таллин.

И тут наш Миша вдруг стал в дорогу собираться. Сел на автобус и поехал в Таллин. И там, в большом городе, сам нашел, где живет семья Пярта. Как он так мог? Только откровением Божиим. Пришел в квартиру, позвонил, когда открыли, сразу прошел к постели больного сына Арефы, перекрестил его, помолился, сказал: «Ты поправишься. Только потом купите много детских вещей и отдайте многодетной семье в Пюхтицах». И с этими словами ушел. Мальчик поправился, Арефа накупил много детских вещей и привез к нам на скотный, мы их спрятали — кому отдавать не знаем.

А потом мы узнали, что недалеко в поселке живет многодетная семья. Мы все им и отдали, и оказалось, что Миша уже однажды этой семье помог. Жили они бедно, да еще и зарплату задерживали часто. И вот случилось так, что осталось у них только три литра простокваши и немного картошки. А на работе сказали, что зарплату опять задерживают. И вот появляется Миша: «Хозяйка, дай три литра простокиши». Сначала она расстроилась, детям хотела испечь что-то. А потом дала ему эти три литра простокваши. Он взял, на стол деньги бросил и побежал. И этих денег ей хватило до следующей зарплаты.

Миша часто и нас о чем-то предупреждал. Однажды он стал страшно ругаться на наших сестер на скотном дворе. Они даже рассердились: «Как это так! Ты в монастыре — и так ругаешься!» Прошло какое-то время, и появился на скотном лесничий и стал ругаться точно такими же словами, как и Миша. Но они не испугались и выгнали его.

Ко мне Миша хорошо относился, не ругал. Но однажды вдруг стал ругаться на меня. И вскоре появились «ветеринары», что котов отлавливают. Засунули наших котов в мешок, а я его потихоньку развязала, и они все разбежались, а потом на меня ругались теми же словами, что и Миша. Я это сразу вспомнила.

Когда Миша в последний раз уезжал из Пюхтиц, он все время повторял: «Слышишь, как Божья Матерь на источнике плачет?» И вскоре он принял мучительную кончину. Миша приехал в Псково-Печерский монастырь и забрался там в какой-то шкаф. А монахи или трудники (потом их из монастыря выгнали) сбросили этот шкаф с горы в овраг. Миша весь был переломан и вскоре скончался. Его безымянная могила находится в Печорах.

Одновременно с Мишей в монастыре появлялась блаженная Лида. Она всегда ходила с большими сумками, набитыми книгами. Светлая такая была, с большой русской косой. В холода ходила совсем раздетая. Ее почитал и любил Святейший Патриарх Алексий, когда он еще был митрополитом Таллинским. Он благословлял ее привечать, кормить, а она в трапезную заходить не хотела, так он говорил: «Ну, вы ей маленький столик в прихожей поставьте, пусть она хоть здесь поест». Когда видел ее в синяках, жалел, говорил: «Это моя душа такая избитая». Потом он помог ее в дом престарелых пристроить… Боялся, что она в своих странствиях где-нибудь замерзнет.

Вообще мы счастливые — каких людей мы знали! Настоящих подвижников.

Отец Ермоген постоянно общался с военными, он крестил офицеров пограничных и железнодорожных войск, которые часто приезжали к нему с семьями. Потом армия стала помогать нам на покосах, у монастыря тогда техники не было, вручную трудно было сестрам справиться со всем объемом работ. И на картошке помогали солдаты.

Некоторых офицеров батюшка венчал вне монастыря (так как в монастыре не венчают), специально ездил в Йыхве. В связи с этим я помню случай прозорливости батюшки: он венчал одного офицера и сказал: «Но не думаю, что все у тебя будет хорошо». И скоро жена по пустой ревности нанесла ему раны, истыкала руки острой вилкой, он прибежал к отцу Ермогену, его сестра была медсестрой, обработала ему раны. Вскоре он с женой разошелся — батюшка все видел заранее.

Еще случай прозорливости. Пришла к батюшке девушка 28-летняя, жалуется, что молится о том, чтобы Господь послал ей мужа, а толку нет. Отец Ермоген говорит ей: «Ты иди на источник, помолись. Кто тебе икону подарит, тот и есть твой жених. Она пошла на источник, и вскоре пришел молодой человек и икону ей подарил. Потом они поженились, он стал батюшкой, а она — матушка, и деток им Господь послал.

Батюшка много крестил военных и после распада Советского Союза. Когда через Эстонию двигались части из ГДР, многие останавливались в монастыре, и отец Ермоген и отец Сергий (Иконников), ныне митрополит Барнаульский, крестили офицеров и их жен, а также солдат. Отец Ермоген составил специальный катехизис для армии и раздавал его.

После передачи границы от русских пограничников к эстонским по благословению батюшки в Пюхтицах служили особый молебен перед чудотворным образом Успения Божией Матери, и отец Ермоген окропил всех военных святой водой. И до сих пор у нас все мирно, что бы ни говорили и ни писали вокруг.

К отцу Ермогену вообще большие люди за советом ездили. Например, он рассказал мне историю, связанную с Юрием Владимировичем Андроповым. У него жена была верующая, через нее многие ходатайствовали об открытии храмов, и первые монастыри именно при Андропове стали открывать. А потом мне пришлось вести экскурсию по монастырю сыну Юрия Владимировича, который был послом в Греции. И в это время пришло известие, что эстонцы сносят памятник на могиле советского летчика неподалеку от монастыря, и тогда сын Андропова (имя не помню) сказал: «Поставьте крест. Против креста не пойдут». И тут я вспомнила, что отец Ермоген мне недавно рассказывал о его отце, как будто знал, какая мне предстоит встреча, и я ему говорю: «Я знаю, что ваш отец помогал». И он тогда прослезился и сказал: «Благодарю за добрую память об отце. Я приехал сюда, чтобы подать за него на вечное поминание в монастыре».

Еще расскажу об одном страшном искушении, которое пережил батюшка Ермоген в Пюхтицах. У нас появился шофер Сергей Яковлевич. И вот однажды, — что ему в голову стукнуло, не знаю (он вообще был нервный и глухой, потому что время войны на «Катюшах» служил), — он пришел на исповедь к отцу Ермогену и вдруг стал орать на него на весь храм. По ходу службы батюшке нужно было уже уходить в алтарь, он взял крест и Евангелие и ушел в алтарь, а тот стал еще больше орать: «Вот, он меня испугался!» И когда отец Ермоген вышел с Чашей, то он, сжав кулаки, бросился на него, но сестры повисли у него на руках со всех сторон, не пустили. Потом приехала милиция и стали разбираться (хотя батюшка был против), отправили в психбольницу, признали вменяемым, но потом выпустили его и он вернулся. Батюшки Ермогена уже в монастыре не было, он был на Псковщине, но я знаю, что этому Сергею Яковлевичу он присылал копеечку, чтобы его поддержать. Но потом я поняла, что этот Сергей Яковлевич был непростой человек. У меня был такой случай: приехал в нам семинарист на каникулы и нужно было ему возвращаться, а денег нет. Нам тогда выдавали на праздник по 25 крон, и мне мать Гликерия, с которой мы жили, говорит: «Иди в магазин, купи масло». И дала денег. И я решила: «Все ему отдам, а масло на кухне попрошу». Иду, планы строю, а на дороге стоит Сергей Яковлевич и кричит мне: «Иди сюда, я тебя чем-то угощу». Я говорю: «Ничего мне не нужно». — «Я тебе что сказал, иди сюда!» Подбежал и сует мне деньги, и именно ту сумму, которую я от матери Гликерии хотела утаить. Я опять отказываюсь, а он говорит: «Если ты сейчас не возьмешь, видишь магазин открытый, я пойду сейчас и напьюсь. А ты лучше масла купи».

И после того как отец Ермоген уже уехал из Эстонии, он один раз приезжал проведывать монастырь, нашел Сергея Яковлевича, который в это время уже жил в Йыхве, и примирился с ним. И на следующий день Сергей Яковлевич умер, как будто ждал батюшку. Хотя они и так уже примирились в письмах, но важно было лично встретиться. Батюшка любил таких особых людей, да и всех любил, как и наша матушка Варвара. Они всех эстонцев знали, которые вокруг монастыря на хуторах жили, старались со всеми дружить. Матушка, например, в праздники собирала подарочки и посылала меня как посыльную с подарочками по хуторам. Отец Ермоген смеялся: «Ну, ты своему имени соответствуешь, бегаешь везде».

Молитвами отца Ермогена исцелилась от рака эстонка Вивея, она приняла крещение и соборовалась. Батюшка умел просто говорить с людьми, и матушка Варвара, например, если едет в больницу в Таллин, обязательно возьмет кого-то из местных, кто болеет.

Как мы вспоминаем эти времена… Мы жили тогда по шесть человек в келье, а не по одному (как сейчас), из одной чашки ели, очень много работали и как-то всем были довольны. Монастырь для нас был всегда родным домом, семьей, где мать Варвара всем была матерью, а батюшка Ермоген — отцом.

Помню, как однажды я намученная (всю ночь была на послушании с собаками на страже, и днем еще были послушания) села на стул и заснула, и вдруг почувствовала, что кто-то у меня за спиной стоит. Проснулась, открыла глаза, а надо мной стоит батюшка Ермоген и плачет. Потом он взял меня с собой в Печоры к старцу Иоанну (Крестьянкину) и просил его: «Батюшка, может быть, можно ей переменить послушание? 14 лет она уже ночами не спит». А старец ответил: «Деточка, да даже и птички все по ночам засыпают и цветочки засыпают, а ты живешь как бы против естества, и организм разрушается. Но понимаешь, в чем дело: ты охраняешь обитель, я окормляю монастырь, и так мы вместе помогаем Патриарху держать Православие». Но потом меня по молитвам отца Ермогена от этого послушания освободили, и вот уже много лет я ухаживаю за нашим кладбищем. А еще при той встрече со старцем Иоанном (Крестьянкиным) я была свидетельницей того, что он дал благословение монахам: «Когда меня не станет, обращайтесь за советом к отцу Ермогену. Он — мой постриженик и мой духовный сын». И всегда потом, когда к нам в Пюхтицы кто-то приезжал с вопросами, я всех отправляла к отцу Ермогену, и он помогал.

Жалею иногда, что отец Ермоген уехал, но одна монахиня сказала после батюшкиного преставления: «Если бы он не переехал на Псковщину, то не попал бы в пещеры к святым».

А еще я часто вспоминаю, как я иду по монастырю, а батюшка издалека мне кричит: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное… Блаженны плачущие, яко тии утешатся». Так укреплял меня батюшка.

Василий Петрович Чугрий. Мой духовный отец[4]

Благодарю Господа, благодарю Матерь Божию за то, что даровали мне такого замечательного духовного отца — архимандрита Ермогена (Муртазова), в схиме Тихона.

В 1981 году я, грешный, встретился в Пюхтицах с батюшкой. В это время я по службе был переведен в пограничную воинскую часть в Эстонию, она находилась в 20 километрах от монастыря. Встреча с монастырем всего меня перевернула. Мне было тогда 29 лет, я был крещеный, но в церковь не ходил, не исповедовался, не причащался. А отец Ермоген, как будто рентген, просвечивал тебя насквозь. После того как он своими особыми пронзительными глазами посмотрел на меня, я уже не мог жить без него, без Пюхтиц. Уже через три дня после первой встречи я купил цветы к иконе Божией Матери и поехал в Пюхтицы. Матушка игумения Варвара, как и в первый раз, очень радушно меня приняла. А отец Ермоген мне сказал: «Надо окунуться в источнике. И еще на службу приехать». И это было не приказом, а благодатным приглашением. Хотя была холодная зима, я послушался, пошел на источник, окунулся и потом стал постоянно ездить в монастырь. И там я еще встречался с матушкой Людмилой, теперешней настоятельницей монастыря св. прав. Иоанна Кронштадтского на Карповке, с инокиней Лидией (матушкой Исидорой теперешней). Благодарю их за их доброту ко мне, грешному.

Потом я стал возить солдат и семьи военнослужащих в монастырь, и многие из них крестились. Потом я возил их на исповедь и причастие. Кроме отца Ермогена военных окормляли отец Димитрий (который продолжает служить в Пюхтицах) и отец Сергий (нынешний митрополит Барнаульский), но отец Ермоген в первую очередь.

Батюшка много предсказывал. Он освящал мою заставу дважды и при этом говорил: «Это здание разберут и это разберут». А я на заставе занимался стройкой, для улучшения быта пограничников мы старались построить что-то новое. Но батюшка сам захотел второй раз освятить заставу после новой стройки в конце 1980-х годов и тогда сказал слова о том, что эти здания долго не простоят. И еще благословлял при стройке класть в фундамент псалом «Живый в помощи Вышнего». И еще сказал: «А забор останется». Когда мы ушли с заставы в 1992 году, эстонцы все здания снесли, остался только забор.

В 1985 году в Пюхтицы приезжал старец Николай Гурьянов. Меня пригласила матушка игумения Варвара. Старец меня спросил: «Как вы тут поживаете?» Я сказал: «Хорошо, после Киргизии, где раньше служил, тут так хорошо. Три годика я потрудился, часть привел в порядок, депутатом меня выбрали, жена работает в профилактории, дети в школу ходят. Я бы хотел тут навсегда остаться жить». А старец и говорит: «Нет, в 1992 году, во второй половине года, ты отсюда уедешь». А я, грешный, даже обиделся: как такое может быть? Я тут так потрудился! Но потом отец Ермоген подтвердил слова старца, и сам он, когда я его спрашивал и даже когда не спрашивал, говорил: «Да, ты покинешь Эстонию в начале 1990-х годов».

Батюшка освящал и здание профилактория, где моя жена была зам. главного врача. Освящали тайно, ночью. Очень многое связывало нашу семью с 1981 года и до последних его дней с батюшкой. Молитвы отца Ермогена спасали от многих неприятностей и даже от смерти. Когда у меня случилось обострение аппендицита, оказалось, что операцию мне делал пьяный хирург, чудо, что все прошло благополучно. Батюшка Ермоген даже послал в больницу двух послушниц, чтобы они рядом со мной помолились, и все было хорошо. Такая отеческая забота!

Еще об одном предсказании я помню — в 1984 году батюшка венчал нас с женой, в это время приехал мой брат с женой и их он венчал. Венчались на кладбище в Никольском храме. Матушка Варвара после венчания пригласила нас к себе на чай, пришел отец Ермоген и вдруг говорит мне: «Вася, а ведь твой брат долго не проживет». Я испугался: «Как так, он же молодой, на восемь лет младше меня?» — «Да нет, он с женой долго не проживет. Разойдутся они». И действительно, через несколько лет они разошлись. Так и с моей дочкой случилось. Она собиралась замуж за военного. Батюшка посмотрел на всех нас и говорит: «Вижу, что вы все хотите этого брака, но они долго не проживут». И правда, родился ребенок, и они через пять лет разошлись.

Батюшка определил дальнейшую мою судьбу после отделения Эстонии от России. Когда нашу часть переводили, мне предложили три должности, и все очень хорошие. В том числе и Украину. Сам я с Украины, и это, казалось, было бы неплохо. Я приехал к батюшке с вопросом, что мне выбрать. Он сказал: «Три дня держи пост и молись (сказал, какие молитвы читать). Через три дня приезжай, причастись, вместе помолимся, и Господь откроет». Через три дня, после литургии и причастия, он повел меня в Никольский храм на кладбище, завел в алтарь и вынес Евангелие. В книге лежали четыре записки, я вытаскиваю записку, и на ней написано: «Куда Господв пошлет». На трех остальных записках были написаны те три места, которые мне предлагали. И батюшка сказал: «Ну вот, жди, куда Господь пошлет». И вскоре нашу часть перевели в Псковскую область, в Самолву — на родину старца Николая Гурьянова. А вскоре и батюшка Ермоген переехал на Псковщину. Более того, когда мы переезжали, я полностью одну машину военную загрузил вещами отца Ермогена, и они у меня в части какое-то время стояли, а потом я их перевозил в Печоры, где батюшка сначала служил в храме св. Варвары и жил в своем домике. Потом архимандрита Ермогена перевели в псковский Снетогорский монастырь, и так мы оказались с ним рядом.

Когда я в первый раз приехал к батюшке на исповедь, он меня спросил: «Ты не жалеешь? » А надо сказать, что мы приехали в очень трудные условия, пришлось заставу приводить в порядок. Но я ответил: «Нет, батюшка, не жалею, на все воля Божия».

Вспомню об одном чуде Божием (я это воспринимаю как чудо и милость ко мне, грешному), которое произошло после того, как я сдал часть эстонским властям. Когда комиссия из Таллина все у меня приняла, они захотели в бане помыться, а мне так не хотелось с ними идти в баню, и так на душе было тяжело, и я вдруг говорю им: «А я вам еще один объект не показал». — «А где это?» — «Тут недалеко, Пюхтицы». Мы приехали, я их сначала повел на источник, а был уже ноябрь месяц, снежок уже выпал, вечер, смеркалось. Я говорю: «Делай как я», окунулся в источник, и они вслед за мной. А среди них были начальник департамента охраны границы из Таллина. И вот подъехали мы к монастырю, а там отца Ермогена провожают в Россию. Икона Успения Божией Матери была открыта (стекло киота открыто), я приложился к иконе, кто-то из эстонцев тоже приложился. Батюшка меня благословил в дорогу, и на душе стало так мирно, хорошо. Так я покидал Эстонию с благословением Божией Матери и отца духовного.

Но главное — потом, когда я через пять лет приехал в Пюхтицы, матушка игумения Варвара мне сказала: «А ведь они и потом не раз к нам приезжали. У нас очень хорошие отношения установились с эстонскими пограничниками». Такая промыслительная была поездка по молитвам отца Ермогена.

С архимандритом Ермогеном мы вместе съездили в Пюхтицу через пять лет после его отъезда из монастыря. Батюшка поехал именно на Прощеное воскресенье, чтобы попросить прощения у матушки Варвары (она переживала из-за его отъезда) и у всех сестер. Надо сказать, что матушка Варвара принимала моего духовного отца, как архиерея — с такими почестями и с такой любовью. Все пять лет батюшка молился, и по его молитвам произошло полное примирение со всеми. Матушка Варвара потом ко мне два раза приезжала в Самолву.

К отцу Ермогену, — я свидетель, — в непростое время конца 1980-х — начала 1990-х годов приезжали за советом многие «власть имущие» люди из Москвы, из Петербурга, ну и из Таллина, конечно. Это были и военные из Министерства обороны, и депутаты, руководители разного ранга. Многие из них были верующими, исповедовались и причащались у батюшки. Иногда, чтобы не афишировать цель своей поездки в Эстонию, они как будто по делам службы приезжали к нам в воинскую часть, я их отвозил в Пюхтицы и потом на военной машине забирал их и привозил к поезду. Различные патриотические организации окормлялись у отца Ермогена, и за всех он молился, не только за отдельных людей, но и за всю Россию и за весь мир. Все, кто с ним встречался, не могли забыть первого впечатления от встречи с Божьим, светлым-светлым человеком.

Расскажу еще об одном случае преображения человека от встречи с батюшкой Ермогеном. К нам в воинскую часть приехала комиссия из Москвы, мне позвонил начальник части и говорит: «Свози их в монастырь, нужно переключиться. Пусть они у тебя сутки проведут». Я повез их в монастырь. И руководитель этой комиссии после экскурсии по монастырю попросил о принятии крещения. В это время только что построили на «горке» крестильный храм св. Иоанна Крестителя. Отец Ермоген его крестил. Он думал, что эта командировка его последняя, он собирался уходить в запас, но после этого прослужил еще пять лет и получил звание генерала. И потом к отцу Ермогену он ездил еще не один раз.

Но надо сказать, что высокопоставленные люди приезжали к архимандриту Ермогену и на Псковщину, в Снетогорский монастырь, и они помогли восстановить монастырь, который, до того как батюшка там появился, был в плачевном состоянии. С матушкой игуменией Людмилой они были единодушными. На Псковщине батюшка был духовником трех монастырей: кроме Снетогорского, он окормлял сестер Елеазаровского и Творожковского монастырей. А меня тоже благословил помогать, работать в этих монастырях (и отказаться от выгодных денежных должностей).

Запомнилась встреча отца Ермогена с членом нашего правительства Ольгой Голодец. Меня попросили ее сопровождать. Батюшка в это время плохо себя чувствовал, я приехал к нему и говорю: «Батюшка, через два часа едет такая-то и такая-то, надо бы ее принять». Батюшка помолился. Надо сказать, что он всегда молился, прежде чем кого-то принять. И потом говорит: «Хорошо. Когда они приедут?» — «Через два часа». — «Лучше через три». Я позвонил тем, кто организовывал поездку, и они тоже сказали, что через три часа даже лучше. Батюшка их встретил, поговорил, проводил до ворот. И, прощаясь, раба Божия Ольга говорит мне: «Я такого человека никогда в жизни не видела! Это же не глаза, это рентген какой-то, он все видит насквозь!» У меня даже слезы на глазах появились: «Вы многого еще не знаете». И сейчас я многого еще не рассказал, вспомнил только то, что по горячим следам вспомнилось.

Я навсегда запомню батюшкин прощальный взгляд. Мы приехали в день Ангела, 25 мая, в Снетогорский монастырь его поздравить. Было много людей, он, конечно, очень устал. Я провожал его до входа в его келейный корпус. Я оглянулся и увидел, что он стоит в дверях и так смотрит на меня, как будто прощается. И через час, когда мы были в пути, нам уже позвонили и сказали, что батюшку увезли в больницу…

Вечная память архимандриту Ермогену, в схиме Тихону. Он был наш Ангел, его молитва уходила напрямую к Престолу Божиему. И он молился за всю нашу страну. Верим, что он не оставит нас своей молитвой и в нынешние непростые времена.

Часть II. Архимандрит Ермоген (Муртазов).

Поучения

«Ваши пути и Мои пути что небо и земля отстоят»[5]

Отец Ермоген, вы на протяжении многих лет окормляете православных. Со временем народ меняется. Какие были в 70-е годы люди, какие сейчас? Разница есть?

Грехи от первого человека до последнего — одни и те же. Только степень их поражаемое™ может быть другая. Вот период до Ноя: там люди пили, ели, женились, выходили замуж до того времени, когда Ной пошел в ковчег и все закрылось водой. Потому уничтожено было человечество, что «не может пребывать Дух Мой в человецех сих, зане превратились в плоть и кровь».

Что значит «в плоть и кровь»? Если проанализировать историю священную, у Адама были сыновья Каин, Авель и Сиф. Авель был убит. Сифиты назывались сыновьями Божиими, приносили жертвоприношения, жили более-менее по-Божьи, археологи обнаружили остатки центрических построек — храмов. А каиниты жили по-человечески: развивали науку, строили города. И когда их границы сблизились, они стали соблазняться, и сыны человеческие устраивали браки с сыновьями Божьими. Вследствие смешанных браков стали рождаться исполины, сильные люди, которые могли одним кулаком убивать человека. Святитель Димитрий Ростовский говорит, что это для смирения сифитов — не надо было им эти браки устраивать. Но грех за все годы перебил закваску, и превратились люди в плоть и кровь, что и произошло при Ное. Он один чистым остался.

И сейчас мы такое время наблюдаем. Пока была у России своя граница с Западом, мы себя соблюдали. И нечестие на нас не давило. Была стена медная, которая пала, все границы рушатся, и будет то, что при Ное. И Господь в Евангелии говорит, что и в последнее время люди будут жить, как при Ное: ели-пили, женились, выходили замуж, пока бедствие (потоп) не постигло. Поскольку грех глубоко поражает людей, вследствие греха и средняя проживаемость людей ниже, вроде, 60 лет или сколько-то. И хотя благодать Божия та же, что и в апостольские времена, Церковь-то и сейчас Христова, но грех так распространился, что отдаляет человека от Бога. И сложно возвращаться к Богу, даже и верующим через путь покаяния. Потому и школа оптинских старцев возникла, различающая, систематизирующая грех. Раньше люди жили простой верой, они были простодушны, как пастушки, которые услышали песнь Ангелов о рождении Спасителя и пошли, и достигли Вифлеема, и принесли благую весть миру. А мудрецы, которых вышло десять человек по звездам, из них только трое достигли цели. Это говорит о преломлении умозаключений. Простота ведет к Богу, а умствование удаляет от Бога. Отсюда и иконопись-то стала непонятной, как аскетический образ, одухотворенный вне нашего сознания. Но человек желает приблизиться к Богу, и живопись приемлемую начали, и Бог таким стал, как представляют Его люди, например, эпохи Возрождения.

Потому и у нас попущения были революционного лихолетья, что люди XX века охладели к вере. И свидетели рассказывали, как тогда в семинариях занимались политическими проблемами, в монастырях процветал блуд, пьянство. Все опустошилось и опустело, и грех стал преизобиловать, и надо это было как-то очистить Господу. Поэтому этот сортировщик Володя, Владимир Ильич, и был послан. И если бы не было этой сортировки, мы бы не сохранились в той вере. Греховная волна захватывала и съедала все здоровое.

Но вся Россия тогда была православной, не было же неправославных?

Было такое греховное состояние людей. И Господь послал, прежде всего, отца Иоанна Кронштадтского, как пророка, и он везде ходил, проповедь вел перед всем народом, людей к покаянию призывал, чудеса творил, чтобы сохранить еще веру детскую. Но потом пришло советское время, и все очистилось кровью, и теперь остаток остался. Другая жизнь теперь, и очень интересная. И должен этот период какой-то очистительной Голгофой окончиться, не просто так все. Сейчас уже само по себе то, что мы видим, политическая форма жизни, какая есть — это не без Промысла Божьего. Церковь, слава Богу, у нас открыта, монастыри открыты, все действует. Но это еще не духовный расцвет, который пророчествовали наши святые отцы. Это пока период покаяния. Господь дал время, чтобы люди пришли в себя, покаялись. А потом уже будет очистительный период.

Он еще впереди. Тогда уже у тех, кто останется в живых, будет другая система управления. Россия — будет одно государство, русские будут жить в своих границах, а другие будут жить в той земле и том государстве, где они родились и которому принадлежат. И каждое государство будет отдельно идти своим путем. Это для того надо, чтобы, когда соберется ООН и все правители будут разбираться, почему такая анархия произошла, столько людей погибли, вспомнить всех правителей от Диоклетиана, Нерона до Сталина и фюрера. А что сделать, чтобы этого больше не было? А надо избрать нового правителя земли.

Да, вот тебе и глобализация, вот и антихрист появится. Сверхчеловек, о котором они говорят. В народе скажут: вот пришел Христос, Спаситель. А чего Спаситель? Справиться с анархией. Спаситель — спас от анархии, от мирового политического зла. Вот и пойдет: храм в Израиле восстановят, потом все Церкви объединят. Папа и так у католиков как видимый Бог на земле. Последний Папа и будет главой гражданской и церковной власти на земле. И сейчас все идет в этом направлении: соединиться со славянами, помириться. Анаши тоже посылают в Рим своих студентов, потом будут у нас преподавать по возвращении. Отец Иоанн Кронштадтский говорил: «Что такое католики? Это люди, которые исповедуют Истину во лжи». Господи, дай Бог всем спастись.

Священники сейчас много говорят о том, что мы живем в конечные времена, времена конца мира. Становится как-то не по себе, еще и тексты есть святоотеческие, где звучит такая мысль: хоть молись, хоть держи посты, причащайся, но если ты не смиряешь гордыни, тебе не спастись. Не увидеть Царства Небесного. Как же жить без надежды?

В отношении времен, какие они есть — времена все были спасительные. А спасение зависит индивидуально от каждого человека. Пока, на сегодняшний день, есть живые клетки и организм живет. Есть обрядоверие, есть церковность, а есть духовность. В чем они различаются? Церковность — соблюдать посты, делать поклоны, совершать молитвы утренние и вечерние, в церковь ходить. Но это не значит, что человек духовный. Духовность — это когда человек созидает дух внутрь себя. Стяжание Духа Святаго — это когда человек понимает, как правильно избавиться от того или иного греха. Помнит ветхозаветное требование, Моисеево — жизнь по заповедям: не убий, не укради… А евангельское требование — избавиться от корней греха. Если только воззрит на жену, то уже повинен греху. Надо корень греха искоренять. Каждая болезнь имеет свою причину. А причина всех болезней, и душевных, и телесных — грех. И всех страданий, внешних и внутренних. Нужно научиться внутреннему деланию, научиться, как правильно жить во Христе и со Христом. Вот Иоанн Кронштадтский вел дневник, наблюдал за собой, как каялся, как молился. Он не только в Церкви жил, церковной жизнью, но и жил духовной жизнью. Как ему совесть подсказывает. Но есть люди с потухшей совестью, с ложной совестью, сгоревшей совестью. А совесть есть наш внутренний Божий закон, который контролирует наши поступки, оправдывает их или осуждает. Надо этого закона придерживаться. Но око совести вследствие греха стало извращенным, затемненным, и Бог дал нам писаный Закон — Евангелие, евангельские заповеди. А первая заповедь Евангелия — «блаженны нищие духом».

Что значит — блаженны нищие духом? Святой Иоанн Златоуст говорит, что это смиренномудрие. Когда мы сравниваем свою жизнь с Евангелием, мы видим, как мы далеки от того идеала, который здесь начертан. И мы смиряемся, значит, мы нищие духом, чтобы исполнить этот идеал, у нас нет такого духа. И когда мы осознаем свою нищету греховную — это первая ступенечка. А потом начинаем каяться, исповедоваться, сокрушаться, и вследствие плача покаяния рождается кротость. Вот вам пример кротости. Одному послушнику старец сказал: «Иди, ругай покойника. Что он сказал?» — «Ничего. Молчит». — «Теперь иди и хвали. Что он сказал?» — «Ничего». — «И ты таким будь: молчи на хвалу и ругань». Этот дух кротости направлен против гнева. Далее человек жаждет, алчет правды, живет внутренне. А потом он становится милостив — «блаженны милостивые». Потом очищает сердце, умиротворяется и не живет как все. Как говорит Господь, «раб не больше господина своего, Меня гнали, будут и вас гнать». И начинают человека выживать из мира, потому что он не живет как все. И если претерпит все до конца — спасен будет. Вот он, путь спасения, который начинается со смирения, с осознания своего греха, с раскаяния. Самому человеку это не преодолеть, поэтому Господь говорит: «Без Меня не можете творить ничесоже». Требуется благодатная сила, помощь Божия. Апостол Павел и говорит: «Сила моя в немощи совершается». Вот таков путь христианина: и мы идем, и святые шли. А искра преображения Божественного Света должна всегда теплиться в нашем сердце и указывать нам путь к вечной жизни. Господи, благослови нас.

Батюшка, мирянину спастись никакой надежды нету, в таком случае.