Архимандрит Павел (Груздев) не оставил многословных поучений. Да и учить он никого не пытался – в силу смирения и детского устроения чистой души. Близкий к ребенку по природе, он мог бы стать героем книги для детей о вере в ХХ веке.

Друзья, приезжая из паломничества в Ярославль, обязательно привозят книжки о Павле Груздеве.

Помнится, наш приходской священник привез целую сумку книжечек небольшого формата и раздавал желающим. Книги разошлись моментально, как горячие пирожки, и неудивительно – душевная теплота отца Павла и после его христианской кончины продолжает присутствовать во всем, к чему он прикасался или был причастен.

Малую родину будущего любимого народом батюшки в годы СССР затопили. Власти строили Рыбинское водохранилище, и по-советски грандиозная цель, по их мнению, оправдывала любые средства.

Сотни русских семей из поселений близ реки снялись с земель своих предков, изменился уклад жизни, мир русской деревни приблизился к своему концу.

Деревня Большой Борок Мологского уезда вместе с дорогими местами детства Павла полностью ушла на дно. До сих пор в ясную погоду в воде видны верхушки колоколен, а водолазы с камерами пытаются «разглядеть» мологский «китеж».

Можно себе представить, каково было утратить целый мир с его полями, лугами и перелесками, улочками и березами, сараями и качелями, бурьяном и укромными уголками детских игр раз и навсегда. Бабушка Павлуши не пережила потери отеческих земель.

Разобрав избу, семья сплавилась по Волге, чтобы поставить ее на другом месте. И, пожалуй, вся жизнь будущего исповедника веры – как эта разобранная изба на плаву, следствие суровой и равнодушной воли власть имущих.

Ведь, кроме лишения малой родины, вскоре Павел переживет и лишение свободы, и унижения лагерной жизни, и преследования веры.

Но всё же его изба не только разобранная по бревнышку, но и управляемая сильным течением Промысла Божия к тихой Его пристани. И пускай ни постоянного крова, ни имущества, ничего, чтобы надолго обустроиться в этом мире: к чему надолго устраиваться, если тебя, что ни час, зовет другое Отечество.

На страничке в соцсетях Сретенский монастырь напоминает, что в январе день памяти «архимандрита Павла (Груздева), чудесного батюшки, светоча православной веры».

Не только переход старца в мир иной, но и его рождение, скорее всего, приходилось на январь. В книге его воспоминаний «Родные мои» сказано: «По записи игумений Августы в паспорте Павла Александровича Груздева значился год рождения 1911 – и, 3 августа старого стиля.

Но отец Павел говорил, что он родился 3 (16) января 1910 года, по другим сведениям – 10 (23) января 1910 г., во всяком случае, своим Ангелом он называл преподобного Павла Обнорского, и день Ангела праздновал 23 января по новому стилю.

Передаем слово об отце Павле автору поста в соцсетях от Сретенской обители:

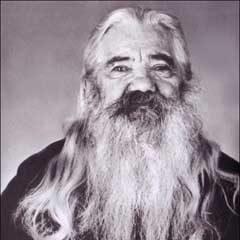

«За свою жизнь он пережил много страданий и боли, в конце её совершенно ослеп, но при этом сохранил и даже приумножил заповеданную Господом любовь к людям и удивительную детскую простоту.

Всем посещавшим его он дарил тепло, отеческую ласку и утешение, многих наставлял советом и гораздо больше – самой жизнью. А молитвой своей творил чудеса.

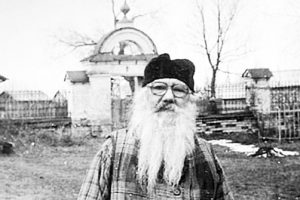

Отец Павел (в миру Павел Груздев; 1910–1996) родился в Мологском уезде Ярославской губернии в бедной крестьянской семье, с детских лет жил в монастыре, служил Богу и Церкви.

18 лет он провел в ссылках и лагерях как исповедник православной веры. Стяжал множество даров Святого Духа: прозорливость, духовное рассуждение, пламенную веру, горячую молитву и любовь Христову.

После реабилитации был рукоположен и прослужил 40 лет в Ярославской области, принимая множество людей, потянувшихся к нему за духовным советом, утешением, молитвой. После тюремных пыток почти ослеп, но продолжал служить, причем у него никогда не было ни диакона, ни знающего помощника. Духовное же зрение старца с годами только обострялось.

Он отличался крайней нестяжательностью, очень просто одевался и часто ходил босиком. Ничего не скопил за всю жизнь, раздавал всё, что привозили. Заботился и о братьях наших меньших: варил грачам по два ведра картошки.

Окончив два класса церковно-приходской школы, мог поддержать разговор на любую тему с самым ученым человеком. Юродствуя, скрывал свою духовную высоту. Отец Павел не оставил после себя толстых томов книг и многословных поучений – поучительна сама его жизнь.

Старец почил в воскресенье, на Отдание праздника Рождества Христова, в реанимации городской больницы. Перед смертью его дважды причастили – до и после полуночи. Духовные чада вспоминали, как в больничной палате всё благоухало ароматом свежего соснового леса.

«Похороны отца Павла ясно показали его настоящее место в Церкви. Они были такими торжественными, собралось столько священства во главе с владыкой Ярославским и Ростовским архиепископом Михеем, молилось такое громадное количество верующих людей со всех концов России, что было ясно: мы хороним не обычного священнослужителя, а редкостного, удивительного, всеми любимого и чтимого старца!» (протоиерей Владимир Воробьев).

Отец Павел (Груздев) часто наставлял приходивших к нему людей своими краткими, образными и меткими афоризмами или напоминал им малоизвестные русские народные поговорки, которых он знал множество».

Благодарим обитель за напоминание об этом любимом русскими людьми старце и несвятом святом и предлагаем вам рассказать о нем своим детям, а возможно, вместе почитать книгу о событиях его жизни, записанных теми, кто с ним общался.

Книга адресована взрослому читателю, но личность отца Павла обладает таким обаянием евангельской детскости и простоты, что будет близка и понятна ребенку.

Все меньше в нашем окружении таких чистых и непосредственных исповедников своей веры, чей духовный и житейский опыт трогает до глубины сердца. Предлагаем избранные отрывки из книги, любопытные для детей и семейного чтения.

Архимандрит Павел Груздев

«Родные мои». «Самый счастливый день»

***

Очень любил Павелка ходить на коляды в Рождество и Святки. По монастырю ходили так – сначала к игумений, потом к казначее, потом к благочинной и ко всем по порядку. И он тоже заходит к игумении: “Можно поколядовать?”

– Матушка игумения! – кричит келейница. – Тут Павелко пришел, славить будет.

“Это я‑то Павелко, на ту пору годов шести, – рассказывал батюшка. – В келью к ней не пускают, потому в прихожке стою. Слышу голос игумений из кельи: “Ладно, пусть славит!” Тут я начинаю:

Славите, славите,

сами про то знаете.

Я Павелко маленькой,

славить не умею,

а просить не смею.

Матушка игумения,

дай пятак!

Не дашь пятак, уйду и так.

Чуть погодя слышу голос игумений: “Онисья! – келейница у ней была. – Дай ему цолковый!”

Ух‑х! А цолковый, знаешь какой? Не знаешь! Серебряный и две головы на нем – государь Император Николай Александрович и царь Михаил Феодорович, были тогда такие юбилейные серебряные рубли.

Слава Богу! А дальше я к казначее иду – процедура целая такая… Казначеей была мать Поплия. Даст мне полтинничек, еще и конфет впридачу”.

– Ох, и хитер ты был, отец Павел, – перебивает батюшку его келейница Марья Петровна. – Нет-таки к простой монахине идти! А все к игуменье, казначее!

– У простых самих того.., сама знаешь, Маруся, чего! Цолковый у них, хоть и целый день ори, не выклянчишь, – отшучивается отец Павел и продолжает свой рассказ:

“От казначеи – к благочинной. Сидит за столом в белом апостольнике, чай пьет.

– Матушка Севастиана! – кричит ей келейница. – Павелко пришел, хочет Христа славить.

Она, головы не повернув, говорит: “Там на столе пятачок лежит, дай ему, да пусть уходит”.

– Уходи, – всполошилась келейница. – Недовольна матушка благочинная.

И уже больше для благочинной, чем для меня, возмущается: “Ишь, сколько грязи наносил, насляндал! Половички какие чистые да стиранные! Уходи!”

Развернулся, не стал и пятачок у ней брать. Ладно, думаю… Вот помрешь, по тебе тужить не буду! И в колокол звонить не пойду, так и знай, матушка Севастиана! А слезы-то у меня по щекам рекой… Обидели”.

Звонить в колокол – тоже было послушание маленького Павелки. Как говорил батюшка: “Мой трудовой доход в монастыре”. “Умирает, к примеру, мантийная монахиня, – рассказывает отец Павел. – Тут же приходит гробовая – Фаина была такая, косоротая – опрятывать тело усопшей, и мы идем с нею на колокольню.

Час ночи или час дня, ветер, снег или дождь с грозой: “Павелко, пойдем”. Забираемся мы на колокольню, ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко, Молога как на ладошке лежит, вся, словно ожерельями, обвита реками вокруг.

Летом – бурлаки по Мологе от Волги баржи тащут, зимой – все белым-бело, весной в паводок русла рек не видать, лишь бескрайнее море…

Гробовая Фаина обвязывает мантейкой язык колокола, того, что на 390 пудов. Потянула Фаина мантейкой за язык – бу-у-м‑м, и я с нею – бу-м‑м! По монастырскому обычаю, на каком бы кто послушании ни был, все должны положить три поклона за новопреставленную.

Корову доишь или на лошади скачешь, князь ты или поп – клади три поклона земных! Вся Русь так жила – в страхе перед Богом …

И вот эта мантейка висит на языке колокола до сорокового дня, там уже от дождя, снега или ветра одни лоскутки останутся. В сороковой день соберут эти лоскутки – и на могилку.

Панихиду отслужат и мантейку ту в землю закопают. Касалось это только мантийных монахинь, а всех остальных хоронили, как обычно. А мне за то – Павелко всю ночь и день сидит на колокольне – рубль заплатят. Слава Богу, умирали не часто”.

***

Вот пришли они к игумении на поклон. “В ноги бух! – рассказывал батюшка. – Игумения и говорит: “Так что делать, Павелко! Цыплят много, куриц, пусть смотрит, чтобы воронье не растащило”.

Так началось для о. Павла монастырское послушание.

“Цыплят пас, потом коров пас, лошадей, – вспоминал он. – Пятьсот десятин земли! Ой, как жили-то…

Потом – нечего ему, то есть мне, Павелке, – к алтарю надо приучать! Стал к алтарю ходить, кадила подавать, кадила раздувать…”

“Шибко в монастыре работали,” – вспоминал батюшка. В поле, на огороде, на скотном дворе, сеяли, убирали, косили, копали – постоянно на свежем воздухе. А люди в основном молодые, все время хотелось есть. И вот Павелка придумал, как накормить сестер-послушниц медом:

“Было мне в ту пору годков пять-семь, не больше. Только-только стали мед у нас качать на монастырской пасеке, и я тут как тут на монастырской лошадке мед свожу. Распоряжалась медом в монастыре только игумения, она и учет меду вела. Ладно!

А медку-то хочется, да и сестры-то хотят, а благословения нет.

Не велено нам меду-то есть.

– Матушка игумения, медку-то благословите!

– Не положено, Павлуша, – отвечает она.

– Ладно, – соглашаюсь, – как хотите, воля ваша.

А сам бегом на скотный двор бегу, в голове план зреет, как меду-то раздобыть. Хватаю крысу из капкана, которая побольше, и несу к леднику, где мед хранят. Погоди, зараза, и мигом с нею туда.

Ветошью-то крысу медом вымазал, несу:

– Матушка! Матушка! – а с крысы мед течет, я ее за хвост держу:

– Вот в бочонке утонула!

А крику, что ты! Крыса сроду меда не видела и бочонка того. А для всех мед осквернен, все в ужасе – крыса утонула!

– Тащи, Павелка, тот бочонок и вон его! – игумения велит. – Только-только чтобы его близко в монастыре не было!

Хорошо! Мне то и надо. Давай, вези! Увез, где-то там припрятал…

Пришло воскресенье, идти на исповедь… А исповедывал протоиерей о. Николай (Розин), умер он давно и похоронен в Мологе.

– Отец Николай, батюшка! – начинаю я со слезами на глазах. – Стыдно! Так, мол, и так, бочонок меду-то я стащил. Но не о себе думал, сестер пожалел, хотел угостить…

– Да, Павлуша, грех твой велик, но то, что попечение имел не только о себе, но и о сестрах, вину твою смягчает… – А потом тихо так он мне в самое ушко-то шепчет:

“Но если мне, сынок, бидончик один-другой нацедишь… Господь, видя твою доброту и раскаяние, грех простит! Только, смотри, никому о том ни слова, а я о тебе, дитя мое, помолюсь”.

***

Игуменья говорит:

– Павлуша, военкомат требует из Мологи.

Ладно. Запрягли лучшего коня – Бархатного, Манефа на козлы села. Манефа в подряснике, белом апостольнике, в перчатках – на козлах, я – в подряснике хорошем, белый воротничок, белые обшлага, скуфейка бархатная была – в пролетке.

Приехали в военкомат. Военком поглядел, говорит: “Это что за чудо?”

– А это Груздев на призыв едет с монастыря.

– Давайте с заднего хода!

Начали беседовать, вопросы всякие задавать.

– Война будет – пойдешь воевать?

– А как же, я обязан.

– А как?

– А как Господь благословит.

Повели меня испытывать, такие турники есть. “Полезай”, – говорят. “Я не полезу”. “Полезай!” “Нет, гобаться я не буду”. (Гобаться – это значит, как куры на насесте).

Поглядели, поглядели, доктора постукали по спине, по брюху, на язык посмотрели – написали бумагу.

Приезжаем в монастырь. Стол накрыт, что ты! Чай крепкий заварен, сахару! Все собрались, ждут. Несут игумении тарелочку, на тарелке салфеточка, на салфетке – письмо от военкома.

Игумения – Анне Борисовне: “Аннушка, почитай!” Анна читает: “Груздев Павел Александрович. К военной службе признан негодным. Слабого умственного развития”. Отец говорит: “Мать, так он дурак. Вырастила мне”.

С тех пор дураком и живу”.

***

– Никодим мне говорит: “Отец Павел, я уезжаю по важному делу. Вот тебе 25 рублей денег, зайдешь в столовую и поешь”.

– Взял я 25 рублей, – рассказывает батюшка. – Иду, написано: “Столовая”. Зашел. В валенках не пускают, надо в ботинках. У меня не бывало. В другую столовую зашел. Нет, говорят, галстук не так, зараза.

Ходил-ходил, а жрать охота, как соловецкой чайке. Пришел в какую-то – без галстука, без ботинок. “Садись, дедушка”. А у меня чемоданишко был. В чемоданишке подрясник, скуфейка, чётки, книжки.

Сел, а чемодан под стол поставил. Мне говорят: «А у нас только комплексный обед”.

“Да наплевать, давай комплексный!” Заплатил. Принесла – похлебки, того-другого, а ложки-то и нет. “Знаете что, дедуля, подойдите к стойке в буфет. Там Вам выдадут прибор”. Ну что же, пойду. А чемодан под столом. Господи!

Прихожу, взял эти – ну 100 грамм-то, побулькал. Иду обратно, а за моим столом мужик сидит какой-то и ест. Я думаю про себя: “Зараза, старый дурак! Не надо было комплексный брать, взял бы простой!” А мужик хлебает. Он первое хлебает, а я второе-то взял, половину себе, половину ему отделил.

Он на меня глядит. Я ем. Компоту стакан поставлен. Я ему в другой стакан половину отлил, половину себе. Он всё на меня глядит… Думаю, дак… Он первое-то съел и всё на меня глядит и ни слова не говорит.

Ладно. Он ушел, я это всё доел, перекрестился. Пошел стороной, гляжу – стол, и моя еда стоит, и чемодан под столом. Я перепутал!

Потихоньку, потихоньку чемодан-то взял… Вот тебе и комплексный обед!”

Полный текст книг доступен на нашем портале по ссылкам

Архимандрит Павел Груздев. «Родные мои»

«Самый счастливый день»

Комментировать